《记承天寺夜游》《钱塘湖春行》《庭中有奇树》复习作业设计 (含答案)

文档属性

| 名称 | 《记承天寺夜游》《钱塘湖春行》《庭中有奇树》复习作业设计 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-24 14:40:02 | ||

图片预览

文档简介

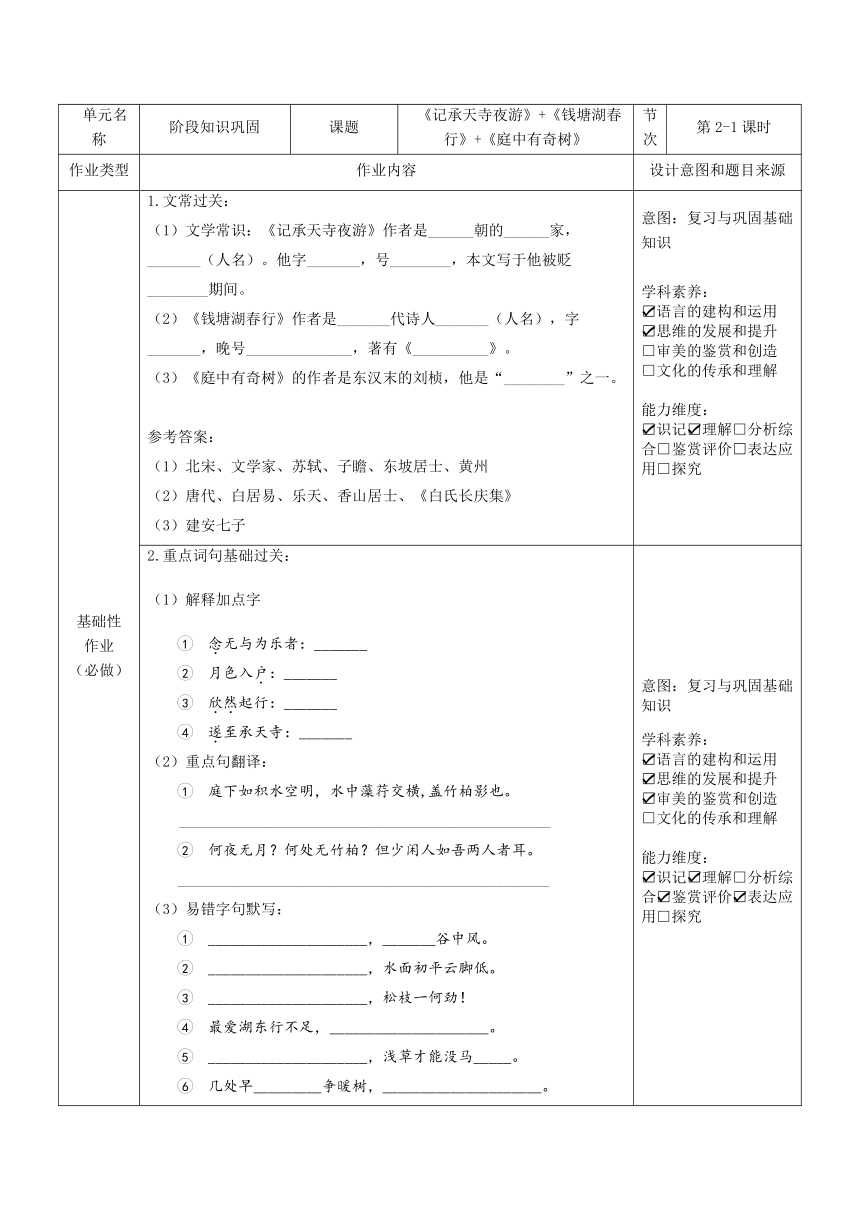

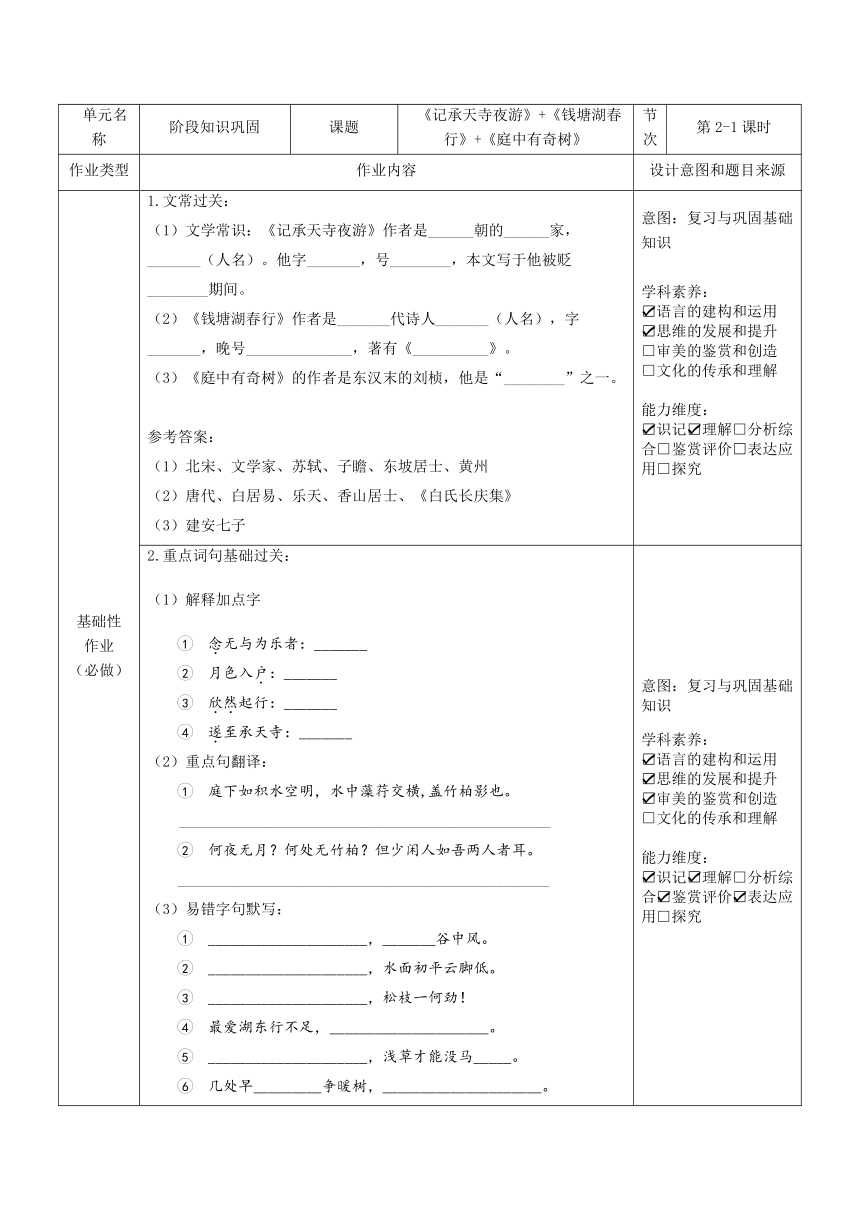

单元名称 阶段知识巩固 课题 《记承天寺夜游》+《钱塘湖春行》+《庭中有奇树》 节次 第2-1课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性 作业 (必做) 1.文常过关: (1)文学常识:《记承天寺夜游》作者是______朝的______家,_______(人名)。他字_______,号________,本文写于他被贬________期间。 (2)《钱塘湖春行》作者是_______代诗人_______(人名),字_______,晚号______________,著有《__________》。 (3)《庭中有奇树》的作者是东汉末的刘桢,他是“________”之一。 参考答案: 北宋、文学家、苏轼、子瞻、东坡居士、黄州 唐代、白居易、乐天、香山居士、《白氏长庆集》 建安七子 意图:复习与巩固基础知识 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的传承和理解 能力维度: 识记理解□分析综合□鉴赏评价表达应用□探究

2.重点词句基础过关: (1)解释加点字 念无与为乐者:_______ 月色入户:_______ 欣然起行:_______ 遂至承天寺:_______ (2)重点句翻译: 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 _________________________________________________ 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 _________________________________________________ (3)易错字句默写: _____________________,_______谷中风。 _____________________,水面初平云脚低。 _____________________,松枝一何劲! 最爱湖东行不足,_____________________。 _____________________,浅草才能没马_____。 几处早_________争暖树,_____________________。 _____________________?松柏有本性。 冰霜正______,_____________________。 参考答案: ①考虑,想到②门③高兴地样子④于是,就 ①庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。②哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。 略。 意图:复习与巩固基础知识 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的传承和理解 能力维度: 识记理解□分析综合鉴赏评价表达应用□探究

3.下列对《钱塘湖春行》的理解与分析,不正确的一项是 ( ) A.本诗精选了如水面初平、早莺暖树、新燕春泥、乱花浅草等富有早春特征的景物。其中颔联“争”这个动词采用拟人手法,写出了春的活力。 B.“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”与本诗的意境一致。 C.全诗紧扣“早春”着笔,准确抓住景物特征,流露出诗人喜爱之中隐含的叹春、惜春之情。 D.尾联中“行不足”说明诗人看不够美景,陶醉在美好的湖光山色之中。 参考答案:C 全诗洋溢着作者喜悦的心情 意图:赏析诗歌,领会诗歌主旨,体会诗人感情。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用□探究 来源:改编自网络

拓展性 作业 (选做) 4.苏轼与好友张怀民夜游承天寺,请问他们不可能看到什么景象 ( ) A.小斋幽敞明朱曦 B.提灯的萤火虫 C.在松针稀疏处闪烁的小镇灯火 D.慈乌夜啼 (注:“慈乌”是一种较小的乌鸦,有母慈子孝的美德,故称慈乌。) 原因: _______________________________________________________________ 参考答案:A 曦者日光也(可联系《三峡》不见“曦”月)。而本文是夜游,所以不可能看到这个景象。 意图:勾连文化知识,加深课文理解,提升学生思维水平。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用□探究 来源:改编自台湾省考试题

单元名称 阶段知识巩固 课题 6.《记承天寺夜游》+《钱塘湖春行》+《庭中有奇树》 节次 第2-2课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性 作业 (必做) 文言文比较阅读 【甲】苏轼《记承天寺夜游》(略) 【乙】王子猷居山阴,夜大雪,眠觉,开室命酌酒。四望皎然,因起彷徨,咏左思《招隐诗》。忽忆戴安道,时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”(节选自《世说新语》) 1.解释下列加点词在文中的意思。 (1)相与步于中庭 (2)但少闲人如吾两人者耳 (3)经宿方至 (4)人问其故 参考答案: (1)共同,一起;(2)只是;(3)才;(4)缘故,缘由。 设计意图:通过比较阅读,理解常见文言词语的意思。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

2.用现代汉语翻译下列句子。 (1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹拍影也。 (2)吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴 参考答案: (1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和松柏的影子吧。 (2)我本来就是趁着兴致好的时候去,兴致没了就回来了,为什么非得见到戴逵呢? 设计意图:理解常见文言词语的意思,疏通句义。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

3.下列对两篇文章的理解与分析,不正确的一项是 ( ) A.甲文既运用了比喻的修辞进行正面描写,又借助竹柏的影子侧面表现月光的皎洁;乙文只是对雪景进行直接描写。 B.苏轼看到月色入户,想到无人共同欣赏,于是去找张怀民;王子猷触景生情,思念戴逵,于是去访寻好友。 C.“但/少闲人/如吾两人耳。”的断句是正确的。 D.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。运用比喻,将积水和藻、荇描写的非常传神。 参考答案: D“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。运用比喻,描写的是月光和竹柏的影子。 设计意图:通过比较阅读,理解文意,分析写法。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

4.王子猷“雪夜访戴”,乘小舟走了一夜才走到,到戴安道门前却不上前敲门就又返回了。你欣赏王子猷的这种行为吗?为什么? 参考答案: 我欣赏王子猷的这种行为,通过王徽之访戴逵“乘兴而行,兴尽而返”的言行,表现了当时名士率性任情的风度和一种乐观,豁达的人生态度。可看出,王子猷是一个性情潇洒的人。表现了王子猷潇洒不羁的性情和乐观豁达的人生态度。 【参考译文】 王徽之住在山阴的时候,(一天)夜里下起了大雪,他睡觉醒来,打开房门,命(手下)酌酒,环顾四周,一片明亮洁白的样子。他于是起身徘徊,吟咏左思的《招隐诗》,忽然想起了戴逵。当时戴逵住在剡县,王徽之于是连夜乘上小船前去拜访他。船行经过一夜方才到达,王徽之到了门口没有进去就返回了。别人问他缘故,王徼之说:“我本来就是趁着兴致好的时候去,兴致没了就回来了,为什么非得见到戴逵呢?” 设计意图:通过比较阅读,理解人物的思想感情。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性 作业 (必做) 1.文常过关: (1)文学常识:《记承天寺夜游》作者是______朝的______家,_______(人名)。他字_______,号________,本文写于他被贬________期间。 (2)《钱塘湖春行》作者是_______代诗人_______(人名),字_______,晚号______________,著有《__________》。 (3)《庭中有奇树》的作者是东汉末的刘桢,他是“________”之一。 参考答案: 北宋、文学家、苏轼、子瞻、东坡居士、黄州 唐代、白居易、乐天、香山居士、《白氏长庆集》 建安七子 意图:复习与巩固基础知识 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的传承和理解 能力维度: 识记理解□分析综合□鉴赏评价表达应用□探究

2.重点词句基础过关: (1)解释加点字 念无与为乐者:_______ 月色入户:_______ 欣然起行:_______ 遂至承天寺:_______ (2)重点句翻译: 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 _________________________________________________ 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 _________________________________________________ (3)易错字句默写: _____________________,_______谷中风。 _____________________,水面初平云脚低。 _____________________,松枝一何劲! 最爱湖东行不足,_____________________。 _____________________,浅草才能没马_____。 几处早_________争暖树,_____________________。 _____________________?松柏有本性。 冰霜正______,_____________________。 参考答案: ①考虑,想到②门③高兴地样子④于是,就 ①庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。②哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。 略。 意图:复习与巩固基础知识 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的传承和理解 能力维度: 识记理解□分析综合鉴赏评价表达应用□探究

3.下列对《钱塘湖春行》的理解与分析,不正确的一项是 ( ) A.本诗精选了如水面初平、早莺暖树、新燕春泥、乱花浅草等富有早春特征的景物。其中颔联“争”这个动词采用拟人手法,写出了春的活力。 B.“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”与本诗的意境一致。 C.全诗紧扣“早春”着笔,准确抓住景物特征,流露出诗人喜爱之中隐含的叹春、惜春之情。 D.尾联中“行不足”说明诗人看不够美景,陶醉在美好的湖光山色之中。 参考答案:C 全诗洋溢着作者喜悦的心情 意图:赏析诗歌,领会诗歌主旨,体会诗人感情。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用□探究 来源:改编自网络

拓展性 作业 (选做) 4.苏轼与好友张怀民夜游承天寺,请问他们不可能看到什么景象 ( ) A.小斋幽敞明朱曦 B.提灯的萤火虫 C.在松针稀疏处闪烁的小镇灯火 D.慈乌夜啼 (注:“慈乌”是一种较小的乌鸦,有母慈子孝的美德,故称慈乌。) 原因: _______________________________________________________________ 参考答案:A 曦者日光也(可联系《三峡》不见“曦”月)。而本文是夜游,所以不可能看到这个景象。 意图:勾连文化知识,加深课文理解,提升学生思维水平。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用□探究 来源:改编自台湾省考试题

单元名称 阶段知识巩固 课题 6.《记承天寺夜游》+《钱塘湖春行》+《庭中有奇树》 节次 第2-2课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性 作业 (必做) 文言文比较阅读 【甲】苏轼《记承天寺夜游》(略) 【乙】王子猷居山阴,夜大雪,眠觉,开室命酌酒。四望皎然,因起彷徨,咏左思《招隐诗》。忽忆戴安道,时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”(节选自《世说新语》) 1.解释下列加点词在文中的意思。 (1)相与步于中庭 (2)但少闲人如吾两人者耳 (3)经宿方至 (4)人问其故 参考答案: (1)共同,一起;(2)只是;(3)才;(4)缘故,缘由。 设计意图:通过比较阅读,理解常见文言词语的意思。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

2.用现代汉语翻译下列句子。 (1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹拍影也。 (2)吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴 参考答案: (1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和松柏的影子吧。 (2)我本来就是趁着兴致好的时候去,兴致没了就回来了,为什么非得见到戴逵呢? 设计意图:理解常见文言词语的意思,疏通句义。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

3.下列对两篇文章的理解与分析,不正确的一项是 ( ) A.甲文既运用了比喻的修辞进行正面描写,又借助竹柏的影子侧面表现月光的皎洁;乙文只是对雪景进行直接描写。 B.苏轼看到月色入户,想到无人共同欣赏,于是去找张怀民;王子猷触景生情,思念戴逵,于是去访寻好友。 C.“但/少闲人/如吾两人耳。”的断句是正确的。 D.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。运用比喻,将积水和藻、荇描写的非常传神。 参考答案: D“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。运用比喻,描写的是月光和竹柏的影子。 设计意图:通过比较阅读,理解文意,分析写法。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

4.王子猷“雪夜访戴”,乘小舟走了一夜才走到,到戴安道门前却不上前敲门就又返回了。你欣赏王子猷的这种行为吗?为什么? 参考答案: 我欣赏王子猷的这种行为,通过王徽之访戴逵“乘兴而行,兴尽而返”的言行,表现了当时名士率性任情的风度和一种乐观,豁达的人生态度。可看出,王子猷是一个性情潇洒的人。表现了王子猷潇洒不羁的性情和乐观豁达的人生态度。 【参考译文】 王徽之住在山阴的时候,(一天)夜里下起了大雪,他睡觉醒来,打开房门,命(手下)酌酒,环顾四周,一片明亮洁白的样子。他于是起身徘徊,吟咏左思的《招隐诗》,忽然想起了戴逵。当时戴逵住在剡县,王徽之于是连夜乘上小船前去拜访他。船行经过一夜方才到达,王徽之到了门口没有进去就返回了。别人问他缘故,王徼之说:“我本来就是趁着兴致好的时候去,兴致没了就回来了,为什么非得见到戴逵呢?” 设计意图:通过比较阅读,理解人物的思想感情。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的传承和理解 能力维度: 识记理解分析综合鉴赏评价表达应用探究

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读