浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(四):生物的进化【word,含答案解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(四):生物的进化【word,含答案解析】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 714.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-27 08:59:06 | ||

图片预览

文档简介

一、化石告诉我们什么

1、定义:化石是存留在古代地层中的古生物遗体、遗物或遗迹。

2、化石的分类方式有很多种,最普遍的方式是按其留存的生物遗迹类型分为三类:遗体化石,遗迹化石,遗物化石。

3、形成条件:

(1)有机物必须拥有坚硬部分,如壳、骨、牙或木质组织。然而,在非常有利的条件下,即使是非常脆弱的生物,如昆虫或水母也能够变成化石。

(2)生物在死后必须立即避免被毁灭。

(3)生物必须被某种能阻碍分解的物质迅速地埋藏起来。

(4)被埋藏的生物尸体还必须经历长时间的石化作用后才能形成化石。

(5)沉积物在固结成岩的过程中,压实作用和结晶作用都会影响化石的石化作用和保存。

4. 动物化石的形成过程:

动物死后落入水中→尸体上的肌肉腐烂→水中泥沙掩埋骨骼→水进入无机盐沉淀在里面(化石形成)→将化石保存在外围泥沙堆积沉淀而形成的岩石中→某些化石随地壳的运动露出水面回到地面,在风雨作用下露出化石。

5、生物化石特点:

越是古老的地层(深层)里化石生物越简单、越低等,越是晚近的地层(浅层)里化石生物越复杂、越高级。

由化石分布特点可知生物进化顺序:

动物:无脊椎动物→脊椎动物;

脊椎动物:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。

植物:藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→被子植物。

人:森林古猿→南方古猿→直立人→智人→现代人

6. 意义:

化石在地层按一定顺序出现的事实是生物进化最可靠最直接的证据;化石在地层中的分布说明了生物是经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,它反映了生物进化的顺序是:简单→复杂;低等→高等;水生→陆生。

7. 生物间的亲缘关系推测方法:

过去是通过化石生物的形态结构特征来推测生物间的亲缘关系,现代更先进更科学的推断生物间的亲缘关系的方法是通过分析比较DNA 和蛋白质的差异。

二、进化论的演变

1、布丰的直线进化论

认为:生物是地球在历史发展过程中形成的,并随着环境的变化而变异。现在活着的种类是从今天已经不存在的种类演变而来的。物种可变的原因是生物的环境特别是气候和食物发生了改变。

2、拉马克的“用进废退”学说

认为:所有的生物都不是上帝创造的,而是进化来的,进化所需要的时间是极长的;复杂的生物是由简单的生物进化来的,生物具有向上发展的本能趋向;生物为了适应环境继续生存,物种一定要发生变异;家养可以使物种发生巨大变化,和野生祖先大不相同等等。

学说内容:

(1)认为地球有悠长的历史

(2)认为生命物质与非生命物质有本质的区别

(3)认为物种之间是连续的,没有确定的界限,物种只有相对的稳定性;

(4)认为生物进化的动力,一是生物天生具有向上发展的倾向;二是环境条件的变化

(5)“用进废退”指经常使用的器官就发达,不用会退化,比如长颈鹿的长脖子就是它经常吃高处的树叶的结果。

(6)“获得性遗传”指后天获得的新性状有可能遗传下去,如脖子长的长颈鹿,其后代的脖子一般也长。

(7)最原始的生物源于自然发生。拉马克支持生物进化多元论,生物有多个的祖先。

3、达尔文的自然选择学说

达尔文于 1859 年发表的《物种起源》,他的进化思想是:“自然选择”。他认为生物变异是不定向的,但自然选择是定向的。最终适者生存,不适者淘汰。

内容:

①地球上的一切生物都起源于共同的原始祖先,生物间存在着或近或远的亲缘关系;

②达尔文的进化论的核心:生物进化的根本原因是自然选择,自然选择的内因是不定向的遗传和变异,外因是环境的选择,结果是适者生存、不适者淘汰;

③变异对生物个体来说分有利变异和不利变异。

④自然选择学说的四个要点:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

⑤达尔文认为生物进化是缓慢的,生物进化有过渡类型

证据:始祖鸟化石和中华龙鸟化石(爬行类与鸟类的过渡类型)。

进步性和局限性:解释了生物的适应性以及多样性;无法解释遗传变异的原因。

例1、化石之所以能证明生物的进化,是因为( )

A.化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物和遗迹

B.地壳岩石的形成有一定的顺序

C.各类生物的化石在地层里的出现有一定的顺序

D.化石是古生物学的研究对象

例2、中华龙鸟化石发现于我国辽宁省北票市四合屯。中华龙鸟的脊柱和体表有着流苏一样的纤维状结构,这种结构有可能是羽毛的前身,它没有飞翔功能,主要是保护皮肤和维持体温。中华龙鸟前肢粗短,爪钩锐利,利于捕食,实际上是一种小型肉食恐龙,其牙齿内侧有明显的锯齿状构造,头部方骨还未愈合,有4个颈椎和13个脊椎。尾巴几乎是躯干长度的两倍半,属于兽脚类美颌龙科。中华龙鸟化石的发现是近100多年来恐龙化石研究史上最重要的发现之一,不仅对研究鸟类起源,而且对研究恐龙的生理、生态和演化都有不可估量的重要意义。根据这些资料判断中华龙鸟是其中两类生物之间的过渡类型,这两类生物是( )

A.鸟类和哺乳类 B.鱼类和鸟类 C.两栖类和鸟类 D.爬行类和鸟类

例3、下列叙述符合达尔文自然选择学说的是( )

A.生物一般具有很强的生殖能力.能产生大量的个体

B.在动物的生存斗争中,一定是体型较大的个体获胜

C.不同种生物之间有生存斗争,同种生物之间没有生存斗争

D.自然选择是生物进化的结果

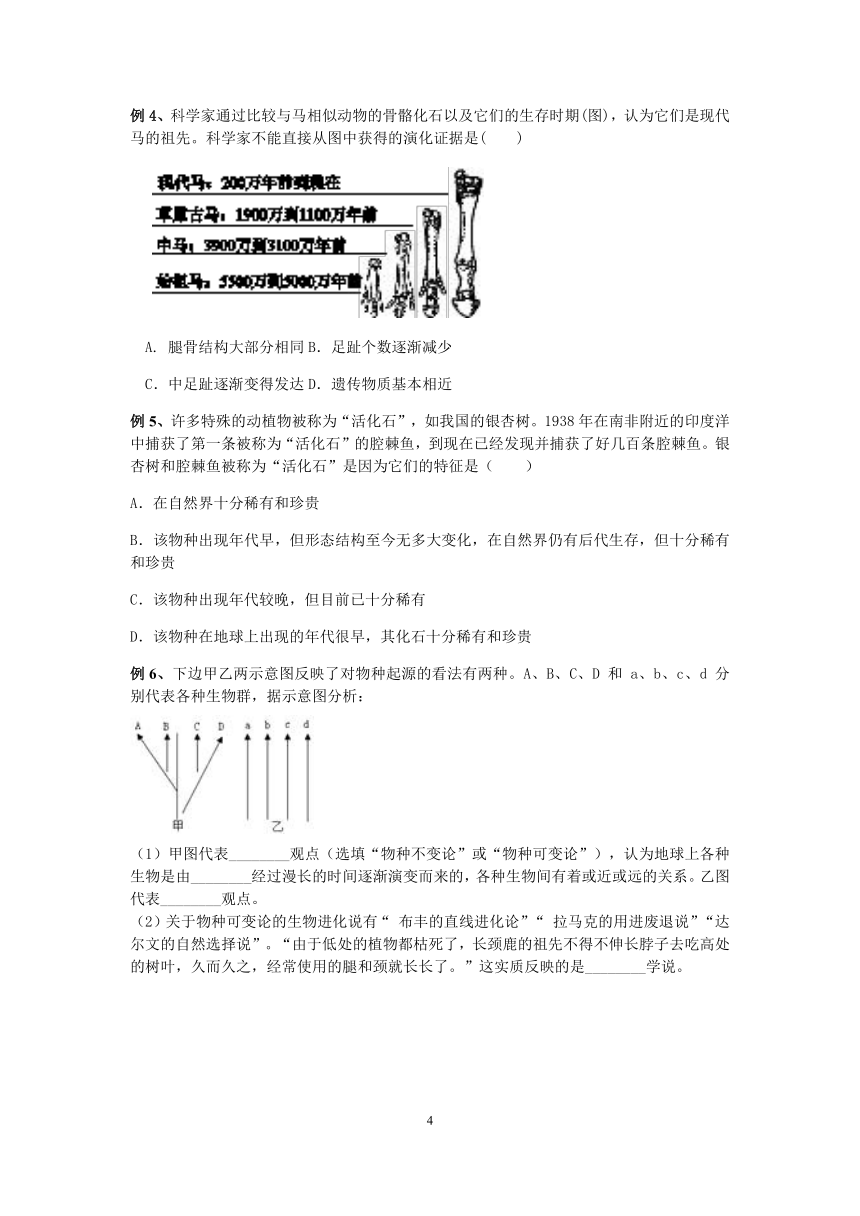

例4、科学家通过比较与马相似动物的骨骼化石以及它们的生存时期(图),认为它们是现代马的祖先。科学家不能直接从图中获得的演化证据是( )

A. 腿骨结构大部分相同B.足趾个数逐渐减少

C.中足趾逐渐变得发达D.遗传物质基本相近

例5、许多特殊的动植物被称为“活化石”,如我国的银杏树。1938年在南非附近的印度洋中捕获了第一条被称为“活化石”的腔棘鱼,到现在已经发现并捕获了好几百条腔棘鱼。银杏树和腔棘鱼被称为“活化石”是因为它们的特征是( )

A.在自然界十分稀有和珍贵

B.该物种出现年代早,但形态结构至今无多大变化,在自然界仍有后代生存,但十分稀有和珍贵

C.该物种出现年代较晚,但目前已十分稀有

D.该物种在地球上出现的年代很早,其化石十分稀有和珍贵

例6、下边甲乙两示意图反映了对物种起源的看法有两种。A、B、C、D 和 a、b、c、d 分别代表各种生物群,据示意图分析:

(1)甲图代表________观点(选填“物种不变论”或“物种可变论”),认为地球上各种生物是由________经过漫长的时间逐渐演变而来的,各种生物间有着或近或远的关系。乙图代表________观点。

(2)关于物种可变论的生物进化说有“ 布丰的直线进化论”“ 拉马克的用进废退说”“达尔文的自然选择说”。“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这实质反映的是________学说。

1.如图所示是未被破坏的地层示意图,图中表明两个地层中曾挖掘出物种A和物种B的化石。下列关于物种A、B关系的叙述正确的是( )

①物种A比物种B结构复杂

②物种A比物种B结构简单

③在Ⅱ层内可能找到物种B的化石

④在Ⅰ层内可能找到物种A的化石

⑤物种B的出现早于物种A

⑥物种B的出现晚于物种A

A.①③⑥ B.②③⑥ C.②④⑤ D.①③⑤

2. 下列比较研究中,能直观说明生物由简单到复杂进化趋势的是( )

A.各地发现的各类恐龙化石的比较

B.某地发现的鸟类化石与其他地区鸟类化石的比较

C.各类脊椎动物心脏结构的比较

D.人和几种脊椎动物上肢结构的比较

3.如图是塔克拉玛干沙漠的沙生柽柳。根系极发达,主根往往伸至地下水层,最深可达10余米。叶表皮一般覆盖有蜡质且细胞壁和角质层较厚,气孔下陷。对于这些特征的形成,下列解释最合理的是( )

A.与沙生柽柳的遗传和变异无关

B.沙生柽柳为了适应沙漠生活而不断改变自身结构

C.沙漠环境对沙生柽柳进行定向选择

D.这是由于环境的变化而偶然形成的

4.研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。如图为未被破坏的地层示意图,图中表明两个地层中曾发掘出物种A和物种B的化石。下列叙述中,正确的是( )

A.物种A的结构比物种B简单 B.物种B是由物种A进化而来

C.在Ⅱ层内不可能找到物种B的化石D.物种B的化石出现早于物种A的化石

5.某生物兴趣小组同学做了如下实验:将有翅、无翅苍蝇各6只养在甲、乙两瓶中,甲瓶内放有捕蝇纸,乙瓶内没有放捕蝇纸,其余实验条件相同。8天后,甲瓶内仅有无翅的苍蝇存活,捕蝇纸上都是有翅的死苍蝇,但乙瓶内有翅和无翅的苍蝇都存活。下列对此实验的分析,最合理的是( )

A.甲瓶的环境不利于有翅的苍蝇生存

B.乙瓶内有翅的苍蝇存活是因为发生基因突变

C.若苍蝇不常使用翅,翅就会退化

D.无翅的苍蝇比有翅的苍蝇更适应环境的变化,是进化了的新品种

6.如图表示几种植物类群的进化关系。下列叙述不正确的是( )

A.最先出现的植物类群是甲 B.乙和丙都是由甲进化来的

C.丁的结构比丙复杂 D.戊最有可能是水生的

7.解释生物进化的原因,目前人们普遍接受的是达尔文的自然选择学说,以下关键词能正确概述自然选择学说内容的一组是( )

①自然发生②物种不变③过度繁殖④环境污染⑤生存斗争⑥遗传、变异⑦适者生存

A.①②③⑦ B.④⑤⑥⑦ C.①③④⑤ D.③⑤⑥⑦

8.节肢动物鳃的进化如下图。下列叙述不正确的是( )

A.鳃进化出的结构是不同的 B.鳃的进化有利于适应生存环境

C.鳃的进化与遗传、变异无关 D.鳃的进化是自然选择的结果

9.比较是研究生物进化的最常用方法。6种生物与人的细胞色素的氨基酸组成的差异如图,合理的推测是( )

A.向日葵与人的亲缘关系最远 B.生物是不断进化的

C.果蝇在地球上出现早于酵母菌 D.黑猩猩与人类具有完全相同的基因组

10.如图是某农田长期使用一种农药后害虫群体密度变化曲线。下列叙述不符合达尔文自然选择理论的是( )

A.从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体

B.害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果

C.随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强

D.农药使害虫产生抗药性变异

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1975年,我国科学考察登山队在喜马拉雅山区的岩石中发现了含有鱼、海藻、海螺等生物的化石。

材料二:近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方分布着古代森林的足迹。

以上二则消息说明了什么?

。

12.如图,表示在A、B、C三个不同岩层中都发现了生物化石,请分析回答:

(1)在__________岩层中形成化石的生物比较简单、低等。

(2)在__________岩层中形成化石的生物比较复杂、高等。

(3)通过对不同年代的地层里埋藏的生物化石的研究,可以说明生物的进化趋势是_________________。

13.有一火山岛,分布着数目相近、毛色不同的同种鼠,后来由于火山爆发,火山灰覆盖整个小岛。某生态学家自2000年起每隔两年对鼠的数量进行调查,结果如表。

年份 2000 2002 2004 2006 2008 2010

灰鼠数(只) 198 202 199 357 382 392

红鼠数(只) 202 198 201 43 18 8

(1)该岛火山爆发发生在表中哪两个年份之间?________。

(2)岛上红鼠和灰鼠数目变化的原因是________ 。

1.图为四种动物的足印,其中亲缘关系最近的两种动物是( )

A. 甲与乙 B.乙与丙 C.丙与丁 D.甲与丁

2. 不同地层的生物化石记录表明生物进化的总体趋势。这个趋势不包括( )

A.由简单到复杂 B.由小型到大型 C.由水生到陆生 D.由低等到高等

3.抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的耐药菌出现的时间。下列说法正确的是( )

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

4.真菌使某森林中树干的颜色由褐色变成灰白色,多年以后,此森林中不同颜色的蛾类最可能的数量变化结果是( )

5.下列说法不符合达尔文自然选择学说观点的是( )

A.生物常常会为争夺食物和生活空间而发生生存斗争

B.虫媒花与某些传粉昆虫表现出惊人的相互适应,这是长期相互选择的结果

C.由于长期滥用抗生素,最终抗生素诱导细菌定向发生了耐药性变异

D.现代长颈鹿是长颈变异的个体生存机会多,并一代代积累形成的

6.某一鸟类种群中具有嘴型细长、厚短等不同类型的个体,皆以树洞里的昆虫为食。数百年后,生活在这一地区的该鸟类种群中嘴型细长的个体比例明显增加。根据自然选择理论解释此种现象,下列最合理的一项是( )

A.嘴型细长的鸟是为适应特定环境而定向变异产生的

B.昆虫栖息场所对鸟类的嘴型起到了不定向的选择作用

C.嘴型细长的鸟在种群中所占比例增加受昆虫栖息场所的影响

D.嘴型厚短的鸟为了要吃到树洞里的昆虫而努力使嘴型变得细长

7.用自然选择学说分析解释斑马的进化过程:

(1)斑马群中存在着不同体色的个体。随着环境的不断改变,体色黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应,不易被敌害发现而在________中得以生存、繁衍。环境对斑马的选择作用是定向的,它决定着生物进化的________。

(2)上述现象表明,自然选择的动力是________;自然选择的结果________。

8.进化树又称“系统树”“系谱树”,简明地表示了生物的进化历程和亲缘关系。此树从树根到树梢代表地质时间的延伸,主干代表各级共同祖先,大小分枝代表相互关联的各个生物类群的进化线索。请据下图分析回答:

(1)树根处A代表________,它生活在________中。

(2)A由于________不同,进化成代表不同生物类群的两大主干。进化树的两大主干代表的分类单位是________。

(3)鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先________进化来的。

(4)C与蕨类植物的区别是________。

(5)从进化树中可以看出,生物进化的总体趋势是________。

答案及解析

例1、C

【解析】化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单、分类地位越低等;在越晚近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂、分类地位越高等。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的。

例2、D

【解析】世界上的学者专家普遍认为恐龙和鸟是一家,中华龙鸟既是龙又是鸟。科学家认为始祖鸟和中华龙鸟等是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,因此,中华龙鸟等过渡类型的化石,揭示了不同生物之间的进化关系。

例3、A

【解析】达尔文的自然选择学说,源于他发表的《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖、生存斗争(也叫生存竞争)、遗传和变异、适者生存。

【解答】A《物种起源中的过度繁殖指的是生物为了要把种族延续下去其生殖能力很强,A符合题意;

B 动物在生存斗争中,体型较大的驴要被体型较小的狼捕杀,不符合现实也不符合达尔文自然选择学说的观点,B不符合题意;

C 生物赖以生存的食物和空间是有限的,这必然导致不仅不同种生物之间有生存斗争,就连同种生物之间也有生存斗争,甚至生物与环境之间也有生存斗争,C不符合题意;

D 生物进化是自然选择的结果,D不符合题意。

例4、D

【解析】从图中可以看出从始祖马到现代马腿骨的基本结构是相同的,不同的是足趾数目,最早出现的始祖马有4趾,草原古马有3趾,而现代马只有平趾,因此足趾个数呈逐渐减少的演化趋势,现代马的中趾比其祖先发达得多。至于各个时代的马的遗传物质,则无法从图中信息直接获取。

例5、银杏是裸子植物银杏科中唯一存留下来的一个种,雌雄异株。根据银杏的枝、叶形态及扇状叶脉等特点,都与其他较进化的裸子植物不同,是现存种子植物中最古老的一属。所以,银杏是一种全球最老的孑遗植物,人们把它称为“世界第一活化石。”

腔棘鱼是地球上现存最古老的鱼类,它最早出现于3.77亿年前衍化形成,对生物进化史的研究有着极其重要的意义。腔棘鱼是海洋中的活化石。科学家原本认为这种鱼7000万年前就已经绝迹,然而1938年在东非发现了一条腔棘鱼。后来,在印度洋东侧印度尼西亚群岛不远处也发现了腔棘鱼。

银杏树和腔棘鱼被称为“活化石”是因为它们出现年代早,但形态结构至今无多大变化,在自然界仍有后代生存,但十分稀有和珍贵。

例6、(1)物种可变论;共同祖先;物种不变论(2)拉马克的用进废退说

【解析】(1)最早较为系统地阐明生物如何进化的是法国博物学家布丰。他认为物种是可变的,现在活着的种类是从今天已经不存在的种类演变而来的。(2)1809 年,法国博物学家拉马克提出了新的观点,即“用进废退”。拉马克认为,现存的生物,包括人类都是由其他物种变化而来的,现在存活的生物都有各自的祖先;物种进化的原因是生物本身存在着一种由低级向高级发展的力量。(3)达尔文进化论解释物种进化原因的自然选择;达尔文还认为现存于地球上的生物,包括人类在内,都是自然选择的结果,并且都是由一个共同的祖先进化而来的,因此生物间存在着或近或远的亲缘关系。

【解答】(1)由甲图分析可知,其生物都来自一个共同的祖先,即物种是可变的;由乙图分析可知,其生物的物种一直没有发生改变,即物种是不变的。

(2)“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这种观点明显带有用进废退的思想,反应了拉马克的用进废退学说。

1.D

【解析】一般来说,越早形成的地层中,形成化石的生物结构越简单、分类地位越低等;越晚形成的地层中,形成化石的生物结构越复杂、分类地位越高等。Ⅱ层的形成晚于Ⅰ层,所以,物种B的出现早于物种A,物种A比物种B的结构复杂,在Ⅱ层中可能找到物种B的化石,但在Ⅰ层中不能找到物种A的化石。

2. C

【解析】各类脊椎动物心脏,由鱼类的一心房一心室,到两栖动物的两心房一心室,到爬行动物的两心房一心室、心室内有不完全的隔膜,再到鸟类和哺乳类的两心房两心室,因此通过各类脊椎动物心脏结构的比较,可直观说明生物进化的趋势是由简单到复杂,由低等到高等。

3.C

【解析】自然选择说:是由达尔文提出的关于生物进化机理的一种学说。达尔文认为,在变化着的生活条件下,生物几乎都表现出个体差异,并有过度繁殖的倾向;在生存斗争过程中,具有有利变异的个体能生存下来并繁殖后代,具有不利变异的个体则逐渐被淘汰。此种汰劣留良或适者生存的原理,达尔文称之为自然选择。

【解答】沙生柽柳生长在酷热干旱的沙漠地带,因沙漠常年干旱缺水,其根系极发达,主根往往伸至地下水层,最深可达10余米。可以吸取沙漠深处的水分,适应干旱的沙漠环境;同时其叶表皮一般覆盖有蜡质且细胞壁和角质层较厚,气孔下陷。可以有效的降低自身的蒸腾作用,保持自身水分。这些特征的形成是沙漠环境对沙生柽柳进行定向选择的结果。

4.D

【解析】图中的地层是按照地质年代由古老到晚近的顺序划分的,物种B位于古老的地层,而物种A位于较晚的地层。物种A形成的时间比物种B要晚;与物种A相比,物种B生活的年代距今时间更长。而不能说物种A是由物种B进化而来的,如原始哺乳动物与较晚近两栖类相比,两栖类有可能在II层。由于地壳运动等各种因素的影响,在Ⅱ层内可能找到物种B的化石。可见D正确。

5.A

【解析】1、生物在异传中会发生变异,而变异是不定向的,而自然选择是定向的,适应环境的能继续生存下去,而不适应环境的会被淘汰;

2、题中两瓶中的环境不同,而具有不同性状的苍蝇表现出了对环境的不同适应能力。

【解答】甲瓶中悬挂着一张捕蝇纸,在瓶子中飞行着的苍蝇可能会被粘住而死亡。对于甲瓶中有翅的苍蝇在飞行的过程中就可能被粘住,所以对它们是一种不利的环境,A正确;乙瓶内的环境没有任何危险,所以有翅无翅的苍蝇都能存活,B错误;有翅无翅是苍蝇在遗传中发生的变异,与用不用无关,C错误; 无翅的苍蝇比有翅的苍蝇更适应甲瓶的环境,不是适应任何环境,D错误。

6.D

【解析】根据生物进化的趋势来解题;生物进化的趋势为:由水生到陆生、由低等到高等、由简单到复杂。

【解答】根据生物进化的趋势:由水生到陆生、由低等到高等、由简单到复杂;结合图形可知:甲是最先出现的植物类群;甲进化为乙和丙,丙进化为丁和戊;由此可知:甲的结构简单、生活在水中,属于低等植物;丁和戊结构复杂,生活在陆地,属于高等植物;

A.最先出现的植物类群是甲,是正确的;

B.乙和丙都是由甲进化来的,是正确的;

C.丁是由丙进化而来的;故丁的结构比丙复杂;是正确的;

D.戊不可能是水生的;故错误;

7.D

【解析】自然选择是生物在自然界中经过激烈地生存斗争,适者生存,不适者被淘汰的过程,主要内容是过度繁殖、遗传与变异、生存斗争、适者生存。具有有利变异的个体经过生存斗争容易存活下来,并将这种有利变异遗传给下一代,具有不利变异的个体逐渐被淘汰。

8.C

【解析】进化指在生物学中是指种群里的遗传性状在世代之间的变化。所谓性状是指基因的表现,在繁殖过程中,基因会经复制并传递到子代,基因的突变可使性状改变,进而造成个体之间的遗传变异。新性状又会因物种迁徙或是物种间的水平基因转移,而随着基因在种群中传递。当这些遗传变异受到非随机的自然选择或随机的遗传漂变影响,在种群中变得较为普遍或不再稀有时,就表示发生了进化。简略地说,进化的实质便是:种群基因频率的改变。

【解答】A:由图片分析可知:节肢动物的鳃在漫长的进化过程中演化出了鳃、翅、纺织器等不同的结构。故A正确;

B:鳃的进化有利于动物适应不同的生活环境,故B正确;

C:生物形状的改变是遗传和变异与生存环境共同作用的结果,因此鳃的变异与遗传和变异有关;故C错误;

D:生物进化的方向是由生存环境定向选择的结果。故D正确。

9.B

【解析】生物进化是指一切生命形态发生、发展的演变过程。

A、差异氨基酸数目越多,两者亲缘关系越远,所以酵母菌与人的亲缘关系最远;故A错误;

B、由图可知,氨基酸差异数目,随着生物的复杂程度的增加而逐渐减少,说明生物是在不断进化的;故B正确;

C、果蝇与人的氨基酸差异数目比酵母菌的差异数目少,所以酵母菌出现的更早;故C错误;

D、该图只是比较了细胞色素的氨基酸差异,不能说明黑猩猩与人类具有完全相同的基因组;故D错误;

10.D

【解析】自然选择指生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象,最初由C·R·达尔文提出。达尔文从生物与环境相互作用的观点出发,认为生物的变异、遗传和自然选择作用能导致生物的适应性改变。

【解答】A、变异是不定像的,所以抗药性个体肯定是存在的,不然使用农药后害虫群体密度直接为0;故A不符合题意;

BC、农药对害虫具有选择作用,导致抗药性的害虫存活下来,最终害虫的抗药性越来越强;故BC不符合题意;

D、害虫的抗药性变异与农药无关,农药是定向选择;故D符合题意;

11.今天的地表形态都是经过漫长的历史时期不断演变而形成的,地形在不断地变化着。

【解析】地表形态处于不断的运动和变化之中,海陆不断发生变迁。海洋可以变成陆地,陆地也可变成海洋。现代科学研究表明,地壳的变动、海平面升降,是造成海陆变迁的主要原因。

【解答】地球表面形态处于永不停息的运动与变化之中。因为各种变化往往需要经历漫长的时间,所以在短期内大多不易被人们察觉。科学考察发现,我国喜马拉雅山地区有大量古老的海洋生物化石,证明这里曾经是一片海洋,后来由于地壳隆起并抬升成为高山。近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方分布着古代森林的遗迹,证明这里曾经是陆地。

12.(1)C (2)A

( 3)从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生

【解析】

在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多,所以:

(1)在C岩层中形成化石的生物比较简单、低等;

(2)在A岩层中形成化石的生物比较复杂、高等;

(3)通过对不同年代地层中埋藏的生物化石的研究发现,生物进化的总体趋势是:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

13.(1)2004到2006

(2)火山灰是灰色的,红鼠在新环境中的被捕食机率高于灰鼠

【解析】自然选择指生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象。

【解答】(1)当火山灰覆盖小岛之后,红鼠由于其毛色鲜艳而很容易被天敌发现而急剧减少,所以红色开始急剧减少的时候发生了火山爆发;即2004年到2006年;

(2)火山灰的颜色是灰色的,而红鼠的毛色则特别容易被天敌发现,灰鼠的毛色与火山灰的颜色相近,难以被天敌发现,所以红鼠数量会减少,而灰鼠数量会增加;

1.D

【解析】图中甲的足印是五瓣,丁的足印也是五瓣,而且形态相似;乙的足印是两瓣,呈扇形;丙的足印是两瓣,近似圆柱形。根据分类单位越小,生物的相似程度越多,共同特征就越多,包含的生物种类就越少,生物的亲缘关系就越近,可知甲与丁亲缘关系最近。

2. B

【解析】ACD、“由低等到高等”、“由简单到复杂”、“由水生到陆生”,都是生物进化的趋势;

B、高等生物也有体型较小的如蜂鸟,因此,“由小型到大型”,不是生物进化的趋势.所以“不同地层的生物化石记录表明生物进化的总体趋势”.这个趋势不包括“由小型到大型”

3.C

【解析】细菌是原核生物,其细胞中没有成形的细胞核;抗生素只能破坏细胞的细胞壁,不具有细胞结构的病毒引起的疾病不能通过使用抗生素来进行治疗;耐药菌的形成是抗生素的不断选择所致的;由图可知,耐药菌的出现时间与抗生素用于医疗的时间有一定的关系。

4.D

【解析】由于真菌感染而使某森林中树干的颜色变成了灰白色,而蛾类的颜色有褐色、灰色、白色的不同,其中灰色、白色与环境树干颜色一致,是适者生存,而褐色与环境树干颜色不同,是不适者被淘汰。最终活下来的蛾类多是与环境颜色一致的灰色和白色,而褐色的较少。

5.C

【解析】自然选择学说是达尔文学说,其核心内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【解答】A、在自然界中,生活环境的各种因素都会影响生物的生存,如气候的变化、捕食者的捕食以及与同类竞争配偶和食物等。它们都为生存而进行着竞争,结果是只有部分个体得以生存和繁殖下一代。故说法正确,不符合题意。

B、虫媒花与某些传粉昆虫表现出惊人的相互适应,这是长期相互选择的结果 ,故说法正确,不符合题意。

C、变异是不定向的,而自然选择是定向的, 长期滥用抗生素 的结果是抗药性强的细菌适应了这样的环境并将抗药性遗传了下来,说法错误,符合题意。

D、达尔文认为长颈鹿的祖先中有的颈和前肢长些,有的则颈和前肢短一些。这种差异在一定条件下会产生不同的结果。如在干旱时,颈和前肢长些的个体,因为能够吃到树上高处的树叶,比颈和前肢短些的个体有更多的生存机会,并通过繁殖将这种特征传递给后代。这样通过长期的自然选择,长颈鹿的颈和前肢增长的特征逐渐积累,就产生了现在这种长颈鹿。故说法正确,不符合题意。

6.C

【解析】变异是不定向的,而选择是定向的;鸟以树洞内的昆虫为食,如果昆虫栖息在较深的树洞中,则嘴型厚短的鸟会因为缺少食物而减少,嘴型细长的鸟由于能更好地捕获昆虫,从而获取到足够的食物,可以生存下来并大量繁殖。

7.(1)生存斗争;方向

(2)适者生存;不适者被淘汰

【解析】解:自然选择学说的内容包括:①过度繁殖;②遗传、变异;③生存斗争;④适者生存,不适者被淘汰。

【解答】(1)斑马群中存在着不同体色的个体。随着环境的不断改变,体色黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应,不易被敌害发现而在生存斗争中得以生存、繁衍。环境对斑马的选择作用是定向的,它决定着生物进化的方向。

(2)上述现象表明,自然选择的动力是适者生存;自然选择的结果不适者被淘汰。

8.(1)原始生命;原始海洋

(2)营养方式(或能否制造有机物);界

(3)爬行类

(4)C用种子繁殖,蕨类植物用孢子繁殖

(5)由简单到复杂、由水生到陆生、由低等到高等

【解析】根据生物进化树相关知识解题即可;在生物进化树中,生物越高等,所处的位置就越高。

【解答】(1)根据生命的起源相关知识可知:原始大气在高温、紫外线、闪电的作用下,合成了简单的有机物;简单的有机物在原始的海洋中,经过上万年的积累与相互作用,形成了复杂的有机大分子物质,进一步形成能够独立生活和繁殖的体系;就诞生了原始生命;

(2)原始生命由于营养方式的不同,一部分能够进行光合作用,制造有机物的,进化成植物;另一部分不能进行光合作用的进化为动物。根据生物分类知识可知,进化树的两大主干代表的分类单位是界;

(3)脊椎动物进化的历程为:古代的鱼类→古代的两栖类→古代的爬行类→古代的鸟类和古代的哺乳类;故鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先古代的爬行类进化来的;

(4)C是裸子植物,是种子植物,用种子繁殖后代;蕨类植物是孢子植物,用孢子繁殖后代;故两者的主要区别是繁殖方式的不同;

(5)从进化树中可以看出,生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由水生到陆生、由低等到高等

浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(四)

生物的进化

1、定义:化石是存留在古代地层中的古生物遗体、遗物或遗迹。

2、化石的分类方式有很多种,最普遍的方式是按其留存的生物遗迹类型分为三类:遗体化石,遗迹化石,遗物化石。

3、形成条件:

(1)有机物必须拥有坚硬部分,如壳、骨、牙或木质组织。然而,在非常有利的条件下,即使是非常脆弱的生物,如昆虫或水母也能够变成化石。

(2)生物在死后必须立即避免被毁灭。

(3)生物必须被某种能阻碍分解的物质迅速地埋藏起来。

(4)被埋藏的生物尸体还必须经历长时间的石化作用后才能形成化石。

(5)沉积物在固结成岩的过程中,压实作用和结晶作用都会影响化石的石化作用和保存。

4. 动物化石的形成过程:

动物死后落入水中→尸体上的肌肉腐烂→水中泥沙掩埋骨骼→水进入无机盐沉淀在里面(化石形成)→将化石保存在外围泥沙堆积沉淀而形成的岩石中→某些化石随地壳的运动露出水面回到地面,在风雨作用下露出化石。

5、生物化石特点:

越是古老的地层(深层)里化石生物越简单、越低等,越是晚近的地层(浅层)里化石生物越复杂、越高级。

由化石分布特点可知生物进化顺序:

动物:无脊椎动物→脊椎动物;

脊椎动物:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。

植物:藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→被子植物。

人:森林古猿→南方古猿→直立人→智人→现代人

6. 意义:

化石在地层按一定顺序出现的事实是生物进化最可靠最直接的证据;化石在地层中的分布说明了生物是经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,它反映了生物进化的顺序是:简单→复杂;低等→高等;水生→陆生。

7. 生物间的亲缘关系推测方法:

过去是通过化石生物的形态结构特征来推测生物间的亲缘关系,现代更先进更科学的推断生物间的亲缘关系的方法是通过分析比较DNA 和蛋白质的差异。

二、进化论的演变

1、布丰的直线进化论

认为:生物是地球在历史发展过程中形成的,并随着环境的变化而变异。现在活着的种类是从今天已经不存在的种类演变而来的。物种可变的原因是生物的环境特别是气候和食物发生了改变。

2、拉马克的“用进废退”学说

认为:所有的生物都不是上帝创造的,而是进化来的,进化所需要的时间是极长的;复杂的生物是由简单的生物进化来的,生物具有向上发展的本能趋向;生物为了适应环境继续生存,物种一定要发生变异;家养可以使物种发生巨大变化,和野生祖先大不相同等等。

学说内容:

(1)认为地球有悠长的历史

(2)认为生命物质与非生命物质有本质的区别

(3)认为物种之间是连续的,没有确定的界限,物种只有相对的稳定性;

(4)认为生物进化的动力,一是生物天生具有向上发展的倾向;二是环境条件的变化

(5)“用进废退”指经常使用的器官就发达,不用会退化,比如长颈鹿的长脖子就是它经常吃高处的树叶的结果。

(6)“获得性遗传”指后天获得的新性状有可能遗传下去,如脖子长的长颈鹿,其后代的脖子一般也长。

(7)最原始的生物源于自然发生。拉马克支持生物进化多元论,生物有多个的祖先。

3、达尔文的自然选择学说

达尔文于 1859 年发表的《物种起源》,他的进化思想是:“自然选择”。他认为生物变异是不定向的,但自然选择是定向的。最终适者生存,不适者淘汰。

内容:

①地球上的一切生物都起源于共同的原始祖先,生物间存在着或近或远的亲缘关系;

②达尔文的进化论的核心:生物进化的根本原因是自然选择,自然选择的内因是不定向的遗传和变异,外因是环境的选择,结果是适者生存、不适者淘汰;

③变异对生物个体来说分有利变异和不利变异。

④自然选择学说的四个要点:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

⑤达尔文认为生物进化是缓慢的,生物进化有过渡类型

证据:始祖鸟化石和中华龙鸟化石(爬行类与鸟类的过渡类型)。

进步性和局限性:解释了生物的适应性以及多样性;无法解释遗传变异的原因。

例1、化石之所以能证明生物的进化,是因为( )

A.化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物和遗迹

B.地壳岩石的形成有一定的顺序

C.各类生物的化石在地层里的出现有一定的顺序

D.化石是古生物学的研究对象

例2、中华龙鸟化石发现于我国辽宁省北票市四合屯。中华龙鸟的脊柱和体表有着流苏一样的纤维状结构,这种结构有可能是羽毛的前身,它没有飞翔功能,主要是保护皮肤和维持体温。中华龙鸟前肢粗短,爪钩锐利,利于捕食,实际上是一种小型肉食恐龙,其牙齿内侧有明显的锯齿状构造,头部方骨还未愈合,有4个颈椎和13个脊椎。尾巴几乎是躯干长度的两倍半,属于兽脚类美颌龙科。中华龙鸟化石的发现是近100多年来恐龙化石研究史上最重要的发现之一,不仅对研究鸟类起源,而且对研究恐龙的生理、生态和演化都有不可估量的重要意义。根据这些资料判断中华龙鸟是其中两类生物之间的过渡类型,这两类生物是( )

A.鸟类和哺乳类 B.鱼类和鸟类 C.两栖类和鸟类 D.爬行类和鸟类

例3、下列叙述符合达尔文自然选择学说的是( )

A.生物一般具有很强的生殖能力.能产生大量的个体

B.在动物的生存斗争中,一定是体型较大的个体获胜

C.不同种生物之间有生存斗争,同种生物之间没有生存斗争

D.自然选择是生物进化的结果

例4、科学家通过比较与马相似动物的骨骼化石以及它们的生存时期(图),认为它们是现代马的祖先。科学家不能直接从图中获得的演化证据是( )

A. 腿骨结构大部分相同B.足趾个数逐渐减少

C.中足趾逐渐变得发达D.遗传物质基本相近

例5、许多特殊的动植物被称为“活化石”,如我国的银杏树。1938年在南非附近的印度洋中捕获了第一条被称为“活化石”的腔棘鱼,到现在已经发现并捕获了好几百条腔棘鱼。银杏树和腔棘鱼被称为“活化石”是因为它们的特征是( )

A.在自然界十分稀有和珍贵

B.该物种出现年代早,但形态结构至今无多大变化,在自然界仍有后代生存,但十分稀有和珍贵

C.该物种出现年代较晚,但目前已十分稀有

D.该物种在地球上出现的年代很早,其化石十分稀有和珍贵

例6、下边甲乙两示意图反映了对物种起源的看法有两种。A、B、C、D 和 a、b、c、d 分别代表各种生物群,据示意图分析:

(1)甲图代表________观点(选填“物种不变论”或“物种可变论”),认为地球上各种生物是由________经过漫长的时间逐渐演变而来的,各种生物间有着或近或远的关系。乙图代表________观点。

(2)关于物种可变论的生物进化说有“ 布丰的直线进化论”“ 拉马克的用进废退说”“达尔文的自然选择说”。“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这实质反映的是________学说。

1.如图所示是未被破坏的地层示意图,图中表明两个地层中曾挖掘出物种A和物种B的化石。下列关于物种A、B关系的叙述正确的是( )

①物种A比物种B结构复杂

②物种A比物种B结构简单

③在Ⅱ层内可能找到物种B的化石

④在Ⅰ层内可能找到物种A的化石

⑤物种B的出现早于物种A

⑥物种B的出现晚于物种A

A.①③⑥ B.②③⑥ C.②④⑤ D.①③⑤

2. 下列比较研究中,能直观说明生物由简单到复杂进化趋势的是( )

A.各地发现的各类恐龙化石的比较

B.某地发现的鸟类化石与其他地区鸟类化石的比较

C.各类脊椎动物心脏结构的比较

D.人和几种脊椎动物上肢结构的比较

3.如图是塔克拉玛干沙漠的沙生柽柳。根系极发达,主根往往伸至地下水层,最深可达10余米。叶表皮一般覆盖有蜡质且细胞壁和角质层较厚,气孔下陷。对于这些特征的形成,下列解释最合理的是( )

A.与沙生柽柳的遗传和变异无关

B.沙生柽柳为了适应沙漠生活而不断改变自身结构

C.沙漠环境对沙生柽柳进行定向选择

D.这是由于环境的变化而偶然形成的

4.研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。如图为未被破坏的地层示意图,图中表明两个地层中曾发掘出物种A和物种B的化石。下列叙述中,正确的是( )

A.物种A的结构比物种B简单 B.物种B是由物种A进化而来

C.在Ⅱ层内不可能找到物种B的化石D.物种B的化石出现早于物种A的化石

5.某生物兴趣小组同学做了如下实验:将有翅、无翅苍蝇各6只养在甲、乙两瓶中,甲瓶内放有捕蝇纸,乙瓶内没有放捕蝇纸,其余实验条件相同。8天后,甲瓶内仅有无翅的苍蝇存活,捕蝇纸上都是有翅的死苍蝇,但乙瓶内有翅和无翅的苍蝇都存活。下列对此实验的分析,最合理的是( )

A.甲瓶的环境不利于有翅的苍蝇生存

B.乙瓶内有翅的苍蝇存活是因为发生基因突变

C.若苍蝇不常使用翅,翅就会退化

D.无翅的苍蝇比有翅的苍蝇更适应环境的变化,是进化了的新品种

6.如图表示几种植物类群的进化关系。下列叙述不正确的是( )

A.最先出现的植物类群是甲 B.乙和丙都是由甲进化来的

C.丁的结构比丙复杂 D.戊最有可能是水生的

7.解释生物进化的原因,目前人们普遍接受的是达尔文的自然选择学说,以下关键词能正确概述自然选择学说内容的一组是( )

①自然发生②物种不变③过度繁殖④环境污染⑤生存斗争⑥遗传、变异⑦适者生存

A.①②③⑦ B.④⑤⑥⑦ C.①③④⑤ D.③⑤⑥⑦

8.节肢动物鳃的进化如下图。下列叙述不正确的是( )

A.鳃进化出的结构是不同的 B.鳃的进化有利于适应生存环境

C.鳃的进化与遗传、变异无关 D.鳃的进化是自然选择的结果

9.比较是研究生物进化的最常用方法。6种生物与人的细胞色素的氨基酸组成的差异如图,合理的推测是( )

A.向日葵与人的亲缘关系最远 B.生物是不断进化的

C.果蝇在地球上出现早于酵母菌 D.黑猩猩与人类具有完全相同的基因组

10.如图是某农田长期使用一种农药后害虫群体密度变化曲线。下列叙述不符合达尔文自然选择理论的是( )

A.从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体

B.害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果

C.随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强

D.农药使害虫产生抗药性变异

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1975年,我国科学考察登山队在喜马拉雅山区的岩石中发现了含有鱼、海藻、海螺等生物的化石。

材料二:近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方分布着古代森林的足迹。

以上二则消息说明了什么?

。

12.如图,表示在A、B、C三个不同岩层中都发现了生物化石,请分析回答:

(1)在__________岩层中形成化石的生物比较简单、低等。

(2)在__________岩层中形成化石的生物比较复杂、高等。

(3)通过对不同年代的地层里埋藏的生物化石的研究,可以说明生物的进化趋势是_________________。

13.有一火山岛,分布着数目相近、毛色不同的同种鼠,后来由于火山爆发,火山灰覆盖整个小岛。某生态学家自2000年起每隔两年对鼠的数量进行调查,结果如表。

年份 2000 2002 2004 2006 2008 2010

灰鼠数(只) 198 202 199 357 382 392

红鼠数(只) 202 198 201 43 18 8

(1)该岛火山爆发发生在表中哪两个年份之间?________。

(2)岛上红鼠和灰鼠数目变化的原因是________ 。

1.图为四种动物的足印,其中亲缘关系最近的两种动物是( )

A. 甲与乙 B.乙与丙 C.丙与丁 D.甲与丁

2. 不同地层的生物化石记录表明生物进化的总体趋势。这个趋势不包括( )

A.由简单到复杂 B.由小型到大型 C.由水生到陆生 D.由低等到高等

3.抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的耐药菌出现的时间。下列说法正确的是( )

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

4.真菌使某森林中树干的颜色由褐色变成灰白色,多年以后,此森林中不同颜色的蛾类最可能的数量变化结果是( )

5.下列说法不符合达尔文自然选择学说观点的是( )

A.生物常常会为争夺食物和生活空间而发生生存斗争

B.虫媒花与某些传粉昆虫表现出惊人的相互适应,这是长期相互选择的结果

C.由于长期滥用抗生素,最终抗生素诱导细菌定向发生了耐药性变异

D.现代长颈鹿是长颈变异的个体生存机会多,并一代代积累形成的

6.某一鸟类种群中具有嘴型细长、厚短等不同类型的个体,皆以树洞里的昆虫为食。数百年后,生活在这一地区的该鸟类种群中嘴型细长的个体比例明显增加。根据自然选择理论解释此种现象,下列最合理的一项是( )

A.嘴型细长的鸟是为适应特定环境而定向变异产生的

B.昆虫栖息场所对鸟类的嘴型起到了不定向的选择作用

C.嘴型细长的鸟在种群中所占比例增加受昆虫栖息场所的影响

D.嘴型厚短的鸟为了要吃到树洞里的昆虫而努力使嘴型变得细长

7.用自然选择学说分析解释斑马的进化过程:

(1)斑马群中存在着不同体色的个体。随着环境的不断改变,体色黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应,不易被敌害发现而在________中得以生存、繁衍。环境对斑马的选择作用是定向的,它决定着生物进化的________。

(2)上述现象表明,自然选择的动力是________;自然选择的结果________。

8.进化树又称“系统树”“系谱树”,简明地表示了生物的进化历程和亲缘关系。此树从树根到树梢代表地质时间的延伸,主干代表各级共同祖先,大小分枝代表相互关联的各个生物类群的进化线索。请据下图分析回答:

(1)树根处A代表________,它生活在________中。

(2)A由于________不同,进化成代表不同生物类群的两大主干。进化树的两大主干代表的分类单位是________。

(3)鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先________进化来的。

(4)C与蕨类植物的区别是________。

(5)从进化树中可以看出,生物进化的总体趋势是________。

答案及解析

例1、C

【解析】化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单、分类地位越低等;在越晚近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂、分类地位越高等。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的。

例2、D

【解析】世界上的学者专家普遍认为恐龙和鸟是一家,中华龙鸟既是龙又是鸟。科学家认为始祖鸟和中华龙鸟等是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,因此,中华龙鸟等过渡类型的化石,揭示了不同生物之间的进化关系。

例3、A

【解析】达尔文的自然选择学说,源于他发表的《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖、生存斗争(也叫生存竞争)、遗传和变异、适者生存。

【解答】A《物种起源中的过度繁殖指的是生物为了要把种族延续下去其生殖能力很强,A符合题意;

B 动物在生存斗争中,体型较大的驴要被体型较小的狼捕杀,不符合现实也不符合达尔文自然选择学说的观点,B不符合题意;

C 生物赖以生存的食物和空间是有限的,这必然导致不仅不同种生物之间有生存斗争,就连同种生物之间也有生存斗争,甚至生物与环境之间也有生存斗争,C不符合题意;

D 生物进化是自然选择的结果,D不符合题意。

例4、D

【解析】从图中可以看出从始祖马到现代马腿骨的基本结构是相同的,不同的是足趾数目,最早出现的始祖马有4趾,草原古马有3趾,而现代马只有平趾,因此足趾个数呈逐渐减少的演化趋势,现代马的中趾比其祖先发达得多。至于各个时代的马的遗传物质,则无法从图中信息直接获取。

例5、银杏是裸子植物银杏科中唯一存留下来的一个种,雌雄异株。根据银杏的枝、叶形态及扇状叶脉等特点,都与其他较进化的裸子植物不同,是现存种子植物中最古老的一属。所以,银杏是一种全球最老的孑遗植物,人们把它称为“世界第一活化石。”

腔棘鱼是地球上现存最古老的鱼类,它最早出现于3.77亿年前衍化形成,对生物进化史的研究有着极其重要的意义。腔棘鱼是海洋中的活化石。科学家原本认为这种鱼7000万年前就已经绝迹,然而1938年在东非发现了一条腔棘鱼。后来,在印度洋东侧印度尼西亚群岛不远处也发现了腔棘鱼。

银杏树和腔棘鱼被称为“活化石”是因为它们出现年代早,但形态结构至今无多大变化,在自然界仍有后代生存,但十分稀有和珍贵。

例6、(1)物种可变论;共同祖先;物种不变论(2)拉马克的用进废退说

【解析】(1)最早较为系统地阐明生物如何进化的是法国博物学家布丰。他认为物种是可变的,现在活着的种类是从今天已经不存在的种类演变而来的。(2)1809 年,法国博物学家拉马克提出了新的观点,即“用进废退”。拉马克认为,现存的生物,包括人类都是由其他物种变化而来的,现在存活的生物都有各自的祖先;物种进化的原因是生物本身存在着一种由低级向高级发展的力量。(3)达尔文进化论解释物种进化原因的自然选择;达尔文还认为现存于地球上的生物,包括人类在内,都是自然选择的结果,并且都是由一个共同的祖先进化而来的,因此生物间存在着或近或远的亲缘关系。

【解答】(1)由甲图分析可知,其生物都来自一个共同的祖先,即物种是可变的;由乙图分析可知,其生物的物种一直没有发生改变,即物种是不变的。

(2)“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这种观点明显带有用进废退的思想,反应了拉马克的用进废退学说。

1.D

【解析】一般来说,越早形成的地层中,形成化石的生物结构越简单、分类地位越低等;越晚形成的地层中,形成化石的生物结构越复杂、分类地位越高等。Ⅱ层的形成晚于Ⅰ层,所以,物种B的出现早于物种A,物种A比物种B的结构复杂,在Ⅱ层中可能找到物种B的化石,但在Ⅰ层中不能找到物种A的化石。

2. C

【解析】各类脊椎动物心脏,由鱼类的一心房一心室,到两栖动物的两心房一心室,到爬行动物的两心房一心室、心室内有不完全的隔膜,再到鸟类和哺乳类的两心房两心室,因此通过各类脊椎动物心脏结构的比较,可直观说明生物进化的趋势是由简单到复杂,由低等到高等。

3.C

【解析】自然选择说:是由达尔文提出的关于生物进化机理的一种学说。达尔文认为,在变化着的生活条件下,生物几乎都表现出个体差异,并有过度繁殖的倾向;在生存斗争过程中,具有有利变异的个体能生存下来并繁殖后代,具有不利变异的个体则逐渐被淘汰。此种汰劣留良或适者生存的原理,达尔文称之为自然选择。

【解答】沙生柽柳生长在酷热干旱的沙漠地带,因沙漠常年干旱缺水,其根系极发达,主根往往伸至地下水层,最深可达10余米。可以吸取沙漠深处的水分,适应干旱的沙漠环境;同时其叶表皮一般覆盖有蜡质且细胞壁和角质层较厚,气孔下陷。可以有效的降低自身的蒸腾作用,保持自身水分。这些特征的形成是沙漠环境对沙生柽柳进行定向选择的结果。

4.D

【解析】图中的地层是按照地质年代由古老到晚近的顺序划分的,物种B位于古老的地层,而物种A位于较晚的地层。物种A形成的时间比物种B要晚;与物种A相比,物种B生活的年代距今时间更长。而不能说物种A是由物种B进化而来的,如原始哺乳动物与较晚近两栖类相比,两栖类有可能在II层。由于地壳运动等各种因素的影响,在Ⅱ层内可能找到物种B的化石。可见D正确。

5.A

【解析】1、生物在异传中会发生变异,而变异是不定向的,而自然选择是定向的,适应环境的能继续生存下去,而不适应环境的会被淘汰;

2、题中两瓶中的环境不同,而具有不同性状的苍蝇表现出了对环境的不同适应能力。

【解答】甲瓶中悬挂着一张捕蝇纸,在瓶子中飞行着的苍蝇可能会被粘住而死亡。对于甲瓶中有翅的苍蝇在飞行的过程中就可能被粘住,所以对它们是一种不利的环境,A正确;乙瓶内的环境没有任何危险,所以有翅无翅的苍蝇都能存活,B错误;有翅无翅是苍蝇在遗传中发生的变异,与用不用无关,C错误; 无翅的苍蝇比有翅的苍蝇更适应甲瓶的环境,不是适应任何环境,D错误。

6.D

【解析】根据生物进化的趋势来解题;生物进化的趋势为:由水生到陆生、由低等到高等、由简单到复杂。

【解答】根据生物进化的趋势:由水生到陆生、由低等到高等、由简单到复杂;结合图形可知:甲是最先出现的植物类群;甲进化为乙和丙,丙进化为丁和戊;由此可知:甲的结构简单、生活在水中,属于低等植物;丁和戊结构复杂,生活在陆地,属于高等植物;

A.最先出现的植物类群是甲,是正确的;

B.乙和丙都是由甲进化来的,是正确的;

C.丁是由丙进化而来的;故丁的结构比丙复杂;是正确的;

D.戊不可能是水生的;故错误;

7.D

【解析】自然选择是生物在自然界中经过激烈地生存斗争,适者生存,不适者被淘汰的过程,主要内容是过度繁殖、遗传与变异、生存斗争、适者生存。具有有利变异的个体经过生存斗争容易存活下来,并将这种有利变异遗传给下一代,具有不利变异的个体逐渐被淘汰。

8.C

【解析】进化指在生物学中是指种群里的遗传性状在世代之间的变化。所谓性状是指基因的表现,在繁殖过程中,基因会经复制并传递到子代,基因的突变可使性状改变,进而造成个体之间的遗传变异。新性状又会因物种迁徙或是物种间的水平基因转移,而随着基因在种群中传递。当这些遗传变异受到非随机的自然选择或随机的遗传漂变影响,在种群中变得较为普遍或不再稀有时,就表示发生了进化。简略地说,进化的实质便是:种群基因频率的改变。

【解答】A:由图片分析可知:节肢动物的鳃在漫长的进化过程中演化出了鳃、翅、纺织器等不同的结构。故A正确;

B:鳃的进化有利于动物适应不同的生活环境,故B正确;

C:生物形状的改变是遗传和变异与生存环境共同作用的结果,因此鳃的变异与遗传和变异有关;故C错误;

D:生物进化的方向是由生存环境定向选择的结果。故D正确。

9.B

【解析】生物进化是指一切生命形态发生、发展的演变过程。

A、差异氨基酸数目越多,两者亲缘关系越远,所以酵母菌与人的亲缘关系最远;故A错误;

B、由图可知,氨基酸差异数目,随着生物的复杂程度的增加而逐渐减少,说明生物是在不断进化的;故B正确;

C、果蝇与人的氨基酸差异数目比酵母菌的差异数目少,所以酵母菌出现的更早;故C错误;

D、该图只是比较了细胞色素的氨基酸差异,不能说明黑猩猩与人类具有完全相同的基因组;故D错误;

10.D

【解析】自然选择指生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象,最初由C·R·达尔文提出。达尔文从生物与环境相互作用的观点出发,认为生物的变异、遗传和自然选择作用能导致生物的适应性改变。

【解答】A、变异是不定像的,所以抗药性个体肯定是存在的,不然使用农药后害虫群体密度直接为0;故A不符合题意;

BC、农药对害虫具有选择作用,导致抗药性的害虫存活下来,最终害虫的抗药性越来越强;故BC不符合题意;

D、害虫的抗药性变异与农药无关,农药是定向选择;故D符合题意;

11.今天的地表形态都是经过漫长的历史时期不断演变而形成的,地形在不断地变化着。

【解析】地表形态处于不断的运动和变化之中,海陆不断发生变迁。海洋可以变成陆地,陆地也可变成海洋。现代科学研究表明,地壳的变动、海平面升降,是造成海陆变迁的主要原因。

【解答】地球表面形态处于永不停息的运动与变化之中。因为各种变化往往需要经历漫长的时间,所以在短期内大多不易被人们察觉。科学考察发现,我国喜马拉雅山地区有大量古老的海洋生物化石,证明这里曾经是一片海洋,后来由于地壳隆起并抬升成为高山。近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方分布着古代森林的遗迹,证明这里曾经是陆地。

12.(1)C (2)A

( 3)从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生

【解析】

在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多,所以:

(1)在C岩层中形成化石的生物比较简单、低等;

(2)在A岩层中形成化石的生物比较复杂、高等;

(3)通过对不同年代地层中埋藏的生物化石的研究发现,生物进化的总体趋势是:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

13.(1)2004到2006

(2)火山灰是灰色的,红鼠在新环境中的被捕食机率高于灰鼠

【解析】自然选择指生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象。

【解答】(1)当火山灰覆盖小岛之后,红鼠由于其毛色鲜艳而很容易被天敌发现而急剧减少,所以红色开始急剧减少的时候发生了火山爆发;即2004年到2006年;

(2)火山灰的颜色是灰色的,而红鼠的毛色则特别容易被天敌发现,灰鼠的毛色与火山灰的颜色相近,难以被天敌发现,所以红鼠数量会减少,而灰鼠数量会增加;

1.D

【解析】图中甲的足印是五瓣,丁的足印也是五瓣,而且形态相似;乙的足印是两瓣,呈扇形;丙的足印是两瓣,近似圆柱形。根据分类单位越小,生物的相似程度越多,共同特征就越多,包含的生物种类就越少,生物的亲缘关系就越近,可知甲与丁亲缘关系最近。

2. B

【解析】ACD、“由低等到高等”、“由简单到复杂”、“由水生到陆生”,都是生物进化的趋势;

B、高等生物也有体型较小的如蜂鸟,因此,“由小型到大型”,不是生物进化的趋势.所以“不同地层的生物化石记录表明生物进化的总体趋势”.这个趋势不包括“由小型到大型”

3.C

【解析】细菌是原核生物,其细胞中没有成形的细胞核;抗生素只能破坏细胞的细胞壁,不具有细胞结构的病毒引起的疾病不能通过使用抗生素来进行治疗;耐药菌的形成是抗生素的不断选择所致的;由图可知,耐药菌的出现时间与抗生素用于医疗的时间有一定的关系。

4.D

【解析】由于真菌感染而使某森林中树干的颜色变成了灰白色,而蛾类的颜色有褐色、灰色、白色的不同,其中灰色、白色与环境树干颜色一致,是适者生存,而褐色与环境树干颜色不同,是不适者被淘汰。最终活下来的蛾类多是与环境颜色一致的灰色和白色,而褐色的较少。

5.C

【解析】自然选择学说是达尔文学说,其核心内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【解答】A、在自然界中,生活环境的各种因素都会影响生物的生存,如气候的变化、捕食者的捕食以及与同类竞争配偶和食物等。它们都为生存而进行着竞争,结果是只有部分个体得以生存和繁殖下一代。故说法正确,不符合题意。

B、虫媒花与某些传粉昆虫表现出惊人的相互适应,这是长期相互选择的结果 ,故说法正确,不符合题意。

C、变异是不定向的,而自然选择是定向的, 长期滥用抗生素 的结果是抗药性强的细菌适应了这样的环境并将抗药性遗传了下来,说法错误,符合题意。

D、达尔文认为长颈鹿的祖先中有的颈和前肢长些,有的则颈和前肢短一些。这种差异在一定条件下会产生不同的结果。如在干旱时,颈和前肢长些的个体,因为能够吃到树上高处的树叶,比颈和前肢短些的个体有更多的生存机会,并通过繁殖将这种特征传递给后代。这样通过长期的自然选择,长颈鹿的颈和前肢增长的特征逐渐积累,就产生了现在这种长颈鹿。故说法正确,不符合题意。

6.C

【解析】变异是不定向的,而选择是定向的;鸟以树洞内的昆虫为食,如果昆虫栖息在较深的树洞中,则嘴型厚短的鸟会因为缺少食物而减少,嘴型细长的鸟由于能更好地捕获昆虫,从而获取到足够的食物,可以生存下来并大量繁殖。

7.(1)生存斗争;方向

(2)适者生存;不适者被淘汰

【解析】解:自然选择学说的内容包括:①过度繁殖;②遗传、变异;③生存斗争;④适者生存,不适者被淘汰。

【解答】(1)斑马群中存在着不同体色的个体。随着环境的不断改变,体色黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应,不易被敌害发现而在生存斗争中得以生存、繁衍。环境对斑马的选择作用是定向的,它决定着生物进化的方向。

(2)上述现象表明,自然选择的动力是适者生存;自然选择的结果不适者被淘汰。

8.(1)原始生命;原始海洋

(2)营养方式(或能否制造有机物);界

(3)爬行类

(4)C用种子繁殖,蕨类植物用孢子繁殖

(5)由简单到复杂、由水生到陆生、由低等到高等

【解析】根据生物进化树相关知识解题即可;在生物进化树中,生物越高等,所处的位置就越高。

【解答】(1)根据生命的起源相关知识可知:原始大气在高温、紫外线、闪电的作用下,合成了简单的有机物;简单的有机物在原始的海洋中,经过上万年的积累与相互作用,形成了复杂的有机大分子物质,进一步形成能够独立生活和繁殖的体系;就诞生了原始生命;

(2)原始生命由于营养方式的不同,一部分能够进行光合作用,制造有机物的,进化成植物;另一部分不能进行光合作用的进化为动物。根据生物分类知识可知,进化树的两大主干代表的分类单位是界;

(3)脊椎动物进化的历程为:古代的鱼类→古代的两栖类→古代的爬行类→古代的鸟类和古代的哺乳类;故鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先古代的爬行类进化来的;

(4)C是裸子植物,是种子植物,用种子繁殖后代;蕨类植物是孢子植物,用孢子繁殖后代;故两者的主要区别是繁殖方式的不同;

(5)从进化树中可以看出,生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由水生到陆生、由低等到高等

浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(四)

生物的进化

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况