第三单元文言文复习课件2022-2023学年部编版语文八年级上册(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元文言文复习课件2022-2023学年部编版语文八年级上册(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-29 22:28:30 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

古诗词、文言文复习

第三单元

第三单元

《三峡》

《答谢中书书》

《记承天寺夜游》

《与朱元思书》

《唐诗五首》

《三峡》

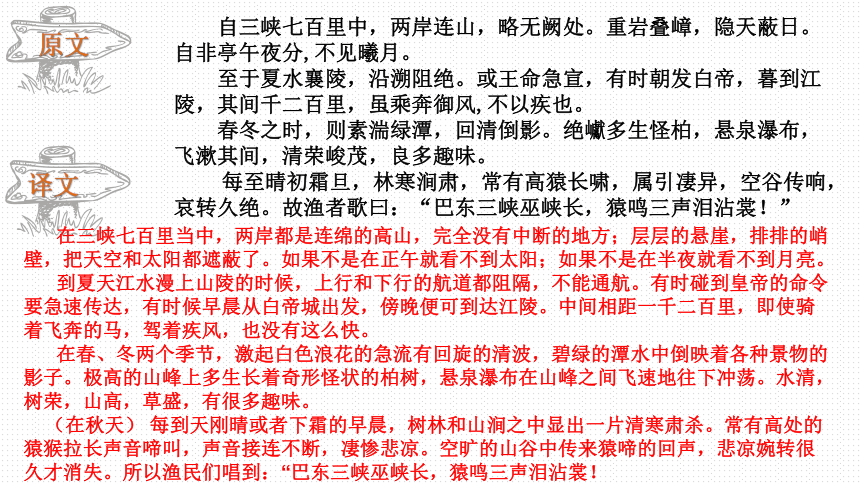

原文

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!”

译文

在三峡七百里当中,两岸都是连绵的高山,完全没有中断的地方;层层的悬崖,排排的峭壁,把天空和太阳都遮蔽了。如果不是在正午就看不到太阳;如果不是在半夜就看不到月亮。

到夏天江水漫上山陵的时候,上行和下行的航道都阻隔,不能通航。有时碰到皇帝的命令要急速传达,有时候早晨从白帝城出发,傍晚便可到达江陵。中间相距一千二百里,即使骑着飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

在春、冬两个季节,激起白色浪花的急流有回旋的清波,碧绿的潭水中倒映着各种景物的影子。极高的山峰上多生长着奇形怪状的柏树,悬泉瀑布在山峰之间飞速地往下冲荡。水清,树荣,山高,草盛,有很多趣味。

(在秋天) 每到天刚晴或者下霜的早晨,树林和山涧之中显出一片清寒肃杀。常有高处的猿猴拉长声音啼叫,声音接连不断,凄惨悲凉。空旷的山谷中传来猿啼的回声,悲凉婉转很久才消失。所以渔民们唱到:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!

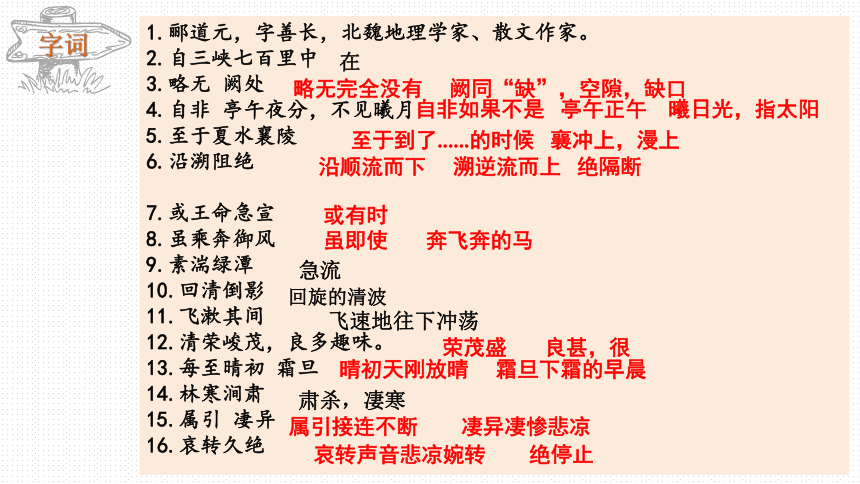

字词

1.郦道元,字善长,北魏地理学家、散文作家。

2.自三峡七百里中

3.略无 阙处

4.自非 亭午夜分,不见曦月

5.至于夏水襄陵

6.沿溯阻绝

7.或王命急宣

8.虽乘奔御风

9.素湍绿潭

10.回清倒影

11.飞漱其间

12.清荣峻茂,良多趣味。

13.每至晴初 霜旦

14.林寒涧肃

15.属引 凄异

16.哀转久绝

在

略无完全没有 阙同“缺”,空隙,缺口

自非如果不是 亭午正午 曦日光,指太阳

至于到了......的时候 襄冲上,漫上

沿顺流而下 溯逆流而上 绝隔断

或有时

虽即使 奔飞奔的马

急流

回旋的清波

晴初天刚放晴 霜旦下霜的早晨

肃杀,凄寒

属引接连不断 凄异凄惨悲凉

哀转声音悲凉婉转 绝停止

飞速地往下冲荡

荣茂盛 良甚,很

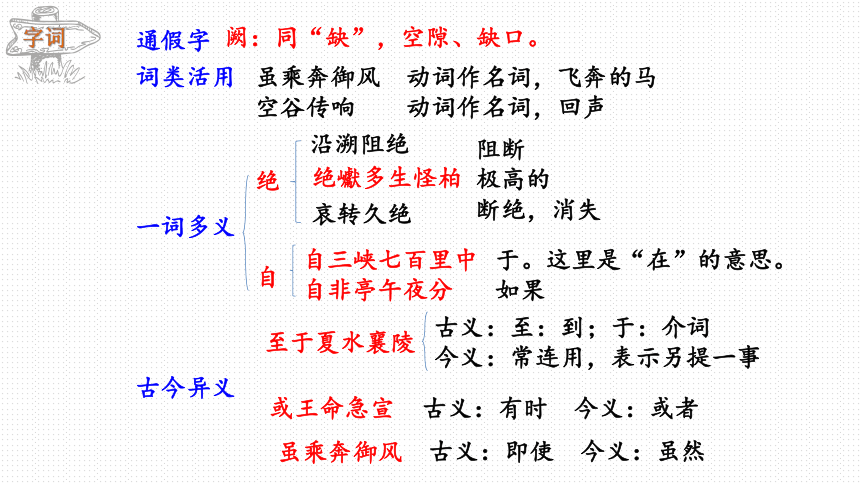

字词

通假字

阙:同“缺”,空隙、缺口。

词类活用

动词作名词,飞奔的马

动词作名词,回声

虽乘奔御风

空谷传响

绝巘多生怪柏

一词多义

沿溯阻绝

绝

阻断

极高的

断绝,消失

自

自三峡七百里中

自非亭午夜分

于。这里是“在”的意思。

如果

哀转久绝

至于夏水襄陵

古义:至:到;于:介词

今义:常连用,表示另提一事

或王命急宣

古义:有时 今义:或者

虽乘奔御风

古义:即使 今义:虽然

古今异义

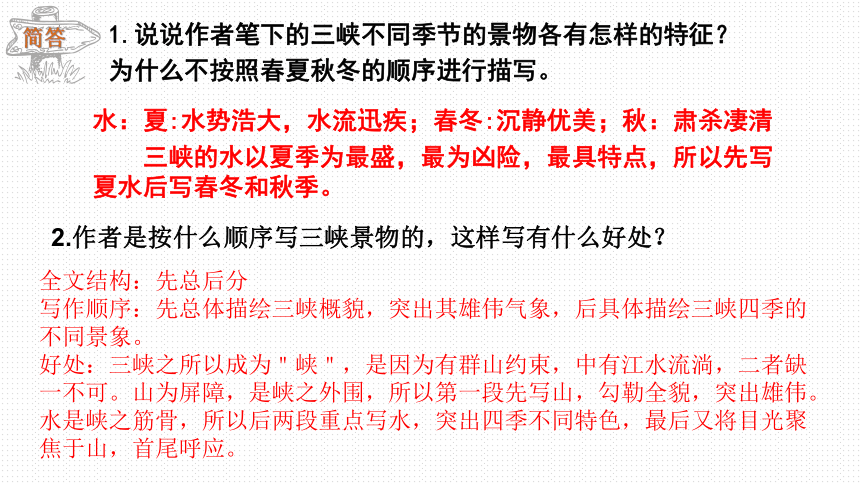

简答

1.说说作者笔下的三峡不同季节的景物各有怎样的特征?

为什么不按照春夏秋冬的顺序进行描写。

2.作者是按什么顺序写三峡景物的,这样写有什么好处?

全文结构:先总后分

写作顺序:先总体描绘三峡概貌,突出其雄伟气象,后具体描绘三峡四季的不同景象。

好处:三峡之所以成为"峡",是因为有群山约束,中有江水流淌,二者缺一不可。山为屏障,是峡之外围,所以第一段先写山,勾勒全貌,突出雄伟。水是峡之筋骨,所以后两段重点写水,突出四季不同特色,最后又将目光聚焦于山,首尾呼应。

水:夏:水势浩大,水流迅疾;春冬:沉静优美;秋:肃杀凄清

三峡的水以夏季为最盛,最为凶险,最具特点,所以先写夏水后写春冬和秋季。

简答

3.课文描写了三峡的山和水,为什么先写山势,后写水势?

两山夹水的地方称之为峡,因此写峡必定要从山写起。三峡的景色特征之一即山高岭连,所以从山起笔符合其特征。

先写山势能揭示水流迅疾的原因,又能使急流和峻岭相互映衬,形成一幅雄奇险拔、清幽秀丽的图画。

4.文章是如何描写三峡的山、夏季和春冬之季的水的?请结合课文分析。

①文中写夏水能漫上丘陵、阻断水路,从正面写出夏天三峡水的水势之大。举“王命急宣”的事例,用船行速度之快从侧面烘托夏水湍急、水流迅疾的特点。

②文中展现春冬之季三峡水的清幽美时,绿色的潭水、白色的急流、回旋的清波等各种形态的水,正面写出了水清。而水中能倒映出各种景物的影子,是从侧面衬托水的清澈。

简答

5.第4段中引用渔歌有什么作用?

6. 赏析“素湍绿潭,回清倒影”。(提示:内容、结构、写法等)

画面:激起白色浪花的急流中有回旋的清波,绿色的潭水中倒映着各种景物的影子。

写法:作者运用动静结合、色彩搭配的方法:以“素湍”“回清”写动态,以“绿潭”“倒影”写静态。以“素”修饰“湍”,水如白练,写出水的明净轻快;以“绿”修饰“潭”,突出潭水的深沉宁静。写出了春冬季节江水清澈、和缓的特点。

感情:表达了作者对三峡春冬美景的热爱和赞美之情。

从侧面写出了猿声的悲凉

渲染了三峡秋天萧瑟凄凉的气氛

突出了三峡山高水长、岭连峡窄的特点。

《答谢中书书》

原文

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

译文

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁五彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟纷乱的鸣叫声;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有能够欣赏这种奇丽景色的人了。

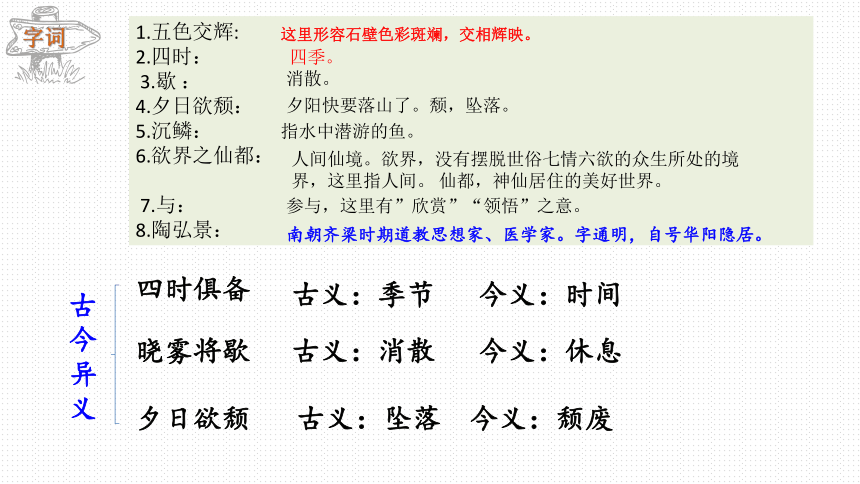

字词

1.五色交辉:

2.四时:

3.歇 :

4.夕日欲颓:

5.沉鳞:

6.欲界之仙都:

7.与:

8.陶弘景:

四时俱备

古义:季节 今义:时间

晓雾将歇

古义:消散 今义:休息

夕日欲颓

古义:坠落 今义:颓废

古

今

异

义

这里形容石壁色彩斑斓,交相辉映。

四季。

消散。

夕阳快要落山了。颓,坠落。

指水中潜游的鱼。

人间仙境。欲界,没有摆脱世俗七情六欲的众生所处的境界,这里指人间。 仙都,神仙居住的美好世界。

参与,这里有”欣赏”“领悟”之意。

南朝齐梁时期道教思想家、医学家。字通明,自号华阳隐居。

简答

1.文中写了哪些景物 作者怎样通过动静结合进行景物描写

2. “高峰入云,清流见底”突出山和水什么特点 分别从哪些角度来写

突出了山之高,水之清。 分别是从仰视和俯瞰的角度来写的。

景物:山峰、河流、石壁、青林、翠竹、猿鸟、鱼儿、晓雾,夕日。

描写方法: 高峰为静,流水为动; 青林翠竹为静,五色交辉为动; 晓雾夕日为静,猿鸟沉鳞为动。

3.课文说“山川之美,古来共谈”,“山川之美”表现在哪些方面。

①山水相映之美②色彩搭配之美③晨昏变化之美④动静相衬之美

4.作者是从哪些角度描写景物的?这样写有什么作用?

角度:①俯仰结合 ②动静结合③视听觉结合④自朝而夕的时间顺序。

作用:多角度的描写使山川景物更加和谐、完整、统一,充分写出了山川自然的美好,寄寓了作者强烈的热爱之情。

简答

5.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣,夕日欲颓,沉鳞竞跃”试用形象化的语言描绘这幅画面,并说说这几句的表达效果和“乱”“竞”的表达效果。

6.找出文中的议论句并说出其作用。言外之意是何

自康乐以来,未复有能与其奇者。

内容上:运用议论,与谢公比肩的自豪溢于言表,表达了作者沉醉山水的愉悦之情,抒发了作者能与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

结构上:总结全文,首尾呼应,将写景、抒情、议论融为一体。

言外之意:(1)表现出作者对谢灵运的钦慕。

(2)惋惜于世人对秀美山水的无动于衷。

(3)为自己的审美情趣而自许,期待与谢公比肩。

(1)画面:清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿鸟纷乱的鸣叫声。夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跳出水面。(2)此句表达效果:采用动静结合的手法,借代的修辞,这几句描写为画面增添了生机,使画面有了灵动感,传达出生命的气息。

(3)“乱”字有纷乱的意思,写出了猿鸟悦耳动听此起彼伏的声音。

“竞”字有争相之意,写出“夕日欲颓”时鱼儿竞相跃出水面的欢悦情景。

这两字分别从听觉和视觉角度,写出了山林从早到晚的生机勃发,同时以动衬静,写出山林的静谧。

《记承天寺夜游》

原文

元丰六年十月十二日夜,解(jiě)衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂(suì)至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏(bǎi)影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文

元丰六年十月十二日夜晚,我脱下衣服想要睡觉时,看见月光照进门里,我高兴地起来走到门外。想到没有和我一起交谈取乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们一同在庭院里散步。月光照在庭院里,像积水一样澄澈透明,水中的藻荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?哪个地方没有竹柏呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

字词

①苏轼

②[念] ③[相与]

④[中庭] ⑤[空明]

⑥[藻、荇(xìng)] ⑦[盖]

⑧[但] ⑨[耳]

字子瞻,号东坡居士,北宋文学家。

考虑,想到。

共同,一起。

院子里。

形容水的澄澈。

均为水生植物。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

简答

1.贯穿全文的线索是什么

2. 文中写景句子是哪句 运用描写的表达方式的妙处是什么

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

妙处:

运用比喻修辞,正侧面描写相结合,

把月光比作积水,把竹柏的倒影比作水中的藻荇交错纵横,

生动形象地写出了月光的澄澈透明,描绘了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

月

简答

3. 如何理解“闲人”的含义

(1)清闲的人。二人作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;

(2)具有闲情雅致的人。指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,能欣赏到一派空明的景象。既含有自嘲自慰之意---不能修齐治平,只好闲游赏月;又有自许的意味---此等美景,如果不是我们两个富有情趣之人欣赏,岂不浪费?表现出作者旷达乐观的生活态度。

4.主旨句是哪一句 抒发了作者怎样微妙的情感

作者的心情/心境/心绪/内心又是什么?

何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

抒发作者的感情:(4+1)贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,以及旷达乐观的人生态度。

作者的心情/心境/心绪/内心:(4)贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲

《与朱元思书》

原文

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底;游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响。好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

译文

没有一丝风,烟雾也都完全消散了。天空和群山是同样的颜色。(我乘着小船)随着江流漂荡,任凭船随意向东或向西漂流。从富阳到桐庐一百来里(的水路上),奇山异水,天下独一无二。 水都是浅青色,千丈之深的地方也能看到底。水底的游鱼和细小的石子也看得清清楚楚。湍急的江流比箭还快,那汹涌的大浪就像飞奔的马。

夹着江水的两岸的高山上,全都生长着密而绿的树,让人心生寒意。山峦凭借着(高峻的)地势争相向上,这些山峦仿佛都在争着往高处远处伸展,笔直地向上,直插云天,由此而形成无数的山峰。(山间)的泉水冲击着岩石,发出泠泠的响声;美丽的鸟儿互相和鸣,鸣声嘤嘤,和谐动听。蝉长久不断地叫,猿不停地啼叫着。

那些极力追求名利的人,看到这些雄奇的山峰就平息名利之心;那些治理国家大事的人,看到这些幽深的山谷也会流连忘返。横斜的树枝在上面遮蔽着,挡住了天空,虽在白昼好像黄昏一样,林间仍显得昏暗;稀疏的枝条互相掩映,有时还能见到阳光。

字词

1.【共色】同样的颜色

2.【从流飘荡】(乘船)随着江流飘荡。【从】跟,随。

3.【任意东西】任凭船随意向东或向西漂流。【东西】向东或向西

4.【许】表示约数,相当于“左右”。 5.【缥碧】浅青色

6.【甚箭】即“甚于箭”意思是比箭还快。甚,超过。

7.【寒树】这里形容树密而绿,让人心生寒意。寒,形容词作动词,让人心生寒意。

8.【负势竞上】山峦凭借(高峻的)地势,争着向上。【负】凭借。【竞】争着。【上】向上。

9.【互相轩邈】意思是这些山峦仿佛都在争着往高处远处伸展。

【轩】高。这里用作动词,往高处伸展。【邈】远。这里用作动词,往远处伸展。

【轩邈】往高处远处伸展。

10.【直指】笔直地向上,直插云天。

11.【千百成峰】形成千百座山峰。【千百】虚指,成千上百,形容很多。

12.【激】冲击,撞击。 13.【泠泠】拟声词,形容水声清越。

14.【嘤嘤成韵】鸣声嘤嘤,和谐动听。【嘤嘤】鸟鸣声。

15.【千转】长久不断地叫。【千】表示多。【转】同“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。

16.【鸢飞戾天】这里比喻极力追求名利。【鸢】俗称老鹰,凶猛而善高飞。【戾】至,到达。

17.【息心】指平息名利之心。 18.【经纶世务】治理国家大事。【经纶】筹划,治理。

19.【反】同“返”,返回。【忘反】流连忘返。

20.【横柯】横斜的树枝。【柯】树木的枝干(gàn)。【上】在上面。

21.【交映】互相掩映。 22.【吴均】字叔庠(xiáng),南朝梁文学家。

字词

1.【共色】

2.【从流飘荡】 【从】

3.【任意东西】 【东西】

4.【许】

5.【缥碧】

6.【甚箭】

7.【寒树】

8.【负势竞上】 【负】 【竞】 【上】

9.【互相轩邈】 【轩】 【邈】 【轩邈】

10.【直指】

11.【千百成峰】 【千百】

12.【激】

13.【泠泠】

14.【嘤嘤成韵】 【嘤嘤】

15.【千转】 【千】 【转】

16.【鸢飞戾天】 【鸢】 【戾】

17.【息心】

18.【经纶世务】 【经纶】

19.【反】 【忘反】

20.【横柯】 【柯】 【上】

21.【交映】

22.【吴均】

窥谷忘反

千转不穷

“反”通“返”,返回。忘反,流连忘返。

风烟俱净

任意东西

皆生寒树

互相轩邈

一百许里

蝉则千转不穷

经纶世务者

鸢飞戾天者

字词

“转”通“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。

(消散,形作动)

(向东向西,名作动)

(形容树密而绿,让人心生寒意,形作动)

(向高处和远处伸展,名作动)

(古:左右/今:允许、赞许)

(古:穷尽/今:贫穷)

(古:治理/今:比喻规划管理国家大事的才能。)

(古:至,到达/今:罪过;乖张)

从

如果

自富阳至桐庐

自非亭午夜分

自三峡七百里中

在

极

天下独绝

绝巘多生怪柏

猿则百叫无绝

哀转久绝

停止,消失。

一直

笔直

直视无碍

争高直指

向上

在上面

负势竞上

横柯上蔽

停止,消失。

独一无二

简答

1. 《与朱元思书》中所写的山水独绝表现在哪里

(1)水静处清澈透明,千丈见底;水急处,如箭如奔马,

(2)山势连绵陡峭,直插云天,山中万物欣荣,天籁动听,光影多变

2.主旨句及其作用。

主旨句:鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

作用:

(1)点明主旨,运用议论的表达方式,抒发了作者对追求功名利禄之徒的蔑视之情,含蓄地流露出作者热爱美好大自然、避世退隐的高洁志趣。

(2)反衬景物之怡人,从侧面写出山的峻峭秀美。

(3)劝说朱元思放下繁杂公务,一同来欣赏美景。

简答

3. 作者采用哪些写景方法 结合内容分析。

运用总分的写作结构。

写水运用了正侧面描写相结合、动静结合的手法;运用了比喻、夸张的修辞共同突出水的清和急。

写山运用了视听觉相结合、动静结合、正侧面描写相结合、明暗色调相结合;运用拟人、对偶的修辞共同突出山的高和美。

④借景抒情。

⑤运用骈句和散句相结合的句式。

《唐诗五首》

课题 作者朝代 出处 名句 主要内容及感情

野望

黄 鹤楼

使至 塞上

渡荆门送别

《钱塘湖春行》

唐 王绩《王绩诗注》

唐代 王维

《王维集

校注》

唐 李白

《李太白

全集》

唐 白居易《白居易集》

树树皆秋色,

山山唯落晖

晴川历历汉阳树

芳草萋萋鹦鹉洲

大漠孤烟直,

长河落日圆

月下飞天镜,

云生结海楼

抒发了诗人彷徨、孤独和苦闷的心情。

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,表现了诗人开阔的胸襟和奋发进取的精神,也表达了诗人对故乡的无限思念与眷恋和对祖国大好河山的赞美之情。

诗人登黄鹤楼时的所见所感,抒发了吊古怀乡之情。

叙述了作者出使边塞的艰苦行程,描绘了塞外奇特壮丽的风光,同时也表现了作者抑郁、孤寂的思想感情,以及在大漠雄浑景象中产生的慷慨悲壮的情感。

主题归纳

描绘了西湖早春生机勃勃的景象,抒发了诗人对钱塘湖春天美景的喜爱和赞美之情。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

唐 崔颢

《全唐诗》

名句赏析

答题格式一般为:

1.翻译

2.写法(修辞、表现等手法)

3.内容(表达作用或效果)

4.感情(或揭示道理)

《野望》

2.赏析“树树皆秋色,山山唯落晖”《野望》

①翻译:夕阳余晖晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意。举目四望,到处是一片秋色,在夕阳的余晖中越发显得萧瑟。

②写法:运用了对偶,情景交融,静景远景的写作手法。

③内容:描绘了漫山遍野,树叶枯黄,残阳浸染,萧瑟衰败景象。

④感情:抒发了诗人彷徨孤独和苦闷的心情。

1.赏析首联“东皋薄暮望,徙倚欲何依”《野望》

①“望”点题,“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间。

②首联呼应尾联,奠定全诗哀伤的感情基调。

③“望”写诗人眺望之意,又指内心的期望,希望得到理解、赏识和重用。

④“徙倚”即徘徊,点明作者徘徊无依的心境。“欲何依”,化用曹操诗句,表现了作者想在政治上有所作为,却始终不得志的迷茫和失意。

3.赏析“相顾无相识,长歌怀采薇”《野望》

由外物回归自身,诉说自己还不能像陶渊明那样从田园中找到慰藉。面对现实中的孤独无依,只好追怀古代的隐士,运用典故委婉含蓄地表现了诗人的彷徨、孤独和苦闷。

《黄鹤楼》

1.赏析前两联。《黄鹤楼》

2.赏析“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”《黄鹤楼》

①翻译:在和煦的阳光照耀下,长江对岸的汉阳平野中那一棵棵葱翠树木,清晰可辨;江中的鹦鹉洲上,芳草如茵,长得非常茂盛。

②写法:对偶、情景交融,运用叠词,色彩鲜明

③内容:描写诗人登楼所见的明丽之景,

④感情:烘托诗人的思乡之情。

①第一个“空”是只有的意思,表现仙人已经离去,只剩空空的黄鹤楼,重写景;第二个“空”有空荡荡的意思,表达诗人漂泊在外内心孤独、惆怅。

②前两联神话起笔,增添了黄鹤楼的神异色彩,虚中有实

③抒发了诗人吊古伤今、无限怅惘的情感。

3.赏析“烟波江上使人愁”的“愁”字。《黄鹤楼》

“愁”字最能概括作者的感情,将乡愁之情与日暮之景相交融,由景生情,形象鲜明,抒发了诗人的思乡之情。

《使至塞上》

4.赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”。《使至塞上》

5.赏析颈联“大漠孤烟直,长河落日圆”《使至塞上》

①画面:在一片苍茫的沙漠上,远处烽烟直冲云霄,蜿蜒绵长的黄河滚滚东流,一轮圆圆的落日火红壮观。表现了作者对大漠奇特壮丽风光的赞美,也表现了作者的抑郁、孤寂,以及在大漠雄浑景象中产生的慷慨悲壮的情感。

②炼字:“孤”字写出烽烟的单调,“直”字荒凉孤独中透着挺拔和雄伟,“圆”字苍茫壮阔中显着柔和与温暖。“直”和“圆”虽然粗俗直白,但是准确描绘了边塞奇特壮丽的自然之景,巧妙融入诗人的抑郁、孤寂,以及在大漠雄浑景象中产生的慷慨悲壮的情感。

①翻译:我像蓬草一样随风飘出汉家的要塞,又似回归的大雁飞入北国的蓝天。②运用了比喻、对偶的修辞手法。“征蓬”和“归雁”用来比喻诗人自己。

③写出自己像随风而去蓬草一样飘出汉塞,像振翅北飞归雁一样飞入胡天。

④从中透露出诗人出使边塞时的抑郁、孤寂之情。

6.赏析“萧关逢候骑,都护在燕然”。《使至塞上》

①典故:汉将窦宪大胜匈奴于燕然刻石记功后返回

②感情:歌颂戍边将士奋勇杀敌,显示出使臣对边关战士的关心

渡荆门送别

7.赏析颈联“月下飞天镜,云生结海楼”《渡荆门送别》

①内容角度:这是诗人的想象:一幅明月倒映在水中,如同飞下的天境;云霞升腾,变幻莫测,像是海市蜃楼的美丽画面。诗句中运用衬托的手法,以水中明月如镜衬托江水的平静,以天上云彩构成的海市蜃楼衬托江岸的辽阔。

②炼字角度:句中的“下”字化静为动,生动形象的描绘出江面平静时月亮在水中的浑圆皎洁的倒影,表现出诗人洒脱的个性和积极向上的人生态度。

8.赏析颔联“山随平野尽,江入大荒流”《渡荆门送别》

①画面:诗人乘舟顺江而下,两岸连绵起伏的群山伴随小舟而行,它们在广阔的原野处消失了;浩浩荡荡的长江水,奔涌向前,流入了广阔无际的原野,他的视野顿时变得开阔了。

②炼字:

“随”字化静为动,将群山与原野位置逐渐变换、转移表现出来,给人以空间感和流动感。

“入”字生动地写出江水气势博大,表达了诗人的万丈豪情,充满了喜悦和昂扬的激情。

9.赏析“仍怜故乡水,万里送行舟”《渡荆门送别》

①翻译:我依然怜爱这来自故乡的水,不远万里来送我的行舟。

②炼字:“送”直接点题,运用拟人手法,把故乡的山水拟人化,写出了作者对家乡的眷恋和依依不舍。

钱塘湖春行

10.赏析颔联“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”《钱塘湖春行》

①采用对偶的修辞,“争”运用拟人修辞,让人感到春光的难得与宝贵,而不知是谁家屋檐下的燕子,此时也正忙个不停地衔泥做窝。

“啄”描写燕子那忙碌而兴奋的神情,似乎把小燕子也写活了。

两个字为我们勾画了一幅初春早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态画面。表达了作者对早春景色的喜爱和赞美。

11.赏析颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”《钱塘湖春行》

①“乱花”“浅草”分别表现花的繁多、草的柔嫩,“渐欲”“才能”表现春天的发展变化

写出了早春生机勃勃的特点。

表达了作者对早春景色的喜爱和赞美。

12.赏析尾联“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”《钱塘湖春行》

①“湖东”点明诗人的行踪,与首尾呼应。

手法:直抒胸臆。

绿杨阴、白沙堤颜色鲜明,一派春和景明的气象。

④“行不足”说明诗人完全陶醉在这美好的湖光山色中,表达作者对早春景色的喜爱和赞美。

阙同“缺”,空隙,缺口

襄冲上,漫上

沿顺流而下 溯逆流而上

极高的山峰

霜旦下霜的早晨

肃杀,凄寒

属引接连不断

共同。

耸入。

交相辉映。

纷乱。

指水中潜游的鱼。

争相,争着。

于是。

共同,一起。

形容水的澄澈。

只是。

跟,随。

表示约数,相当于“左右”。

甚,超过。

形成

平息

筹划,治理。

树木的枝干(gàn)。

互相掩映。

清波

明净、清澈

在

自从

如果

停止,消失。

隔断

极

参与,这里有”欣赏”“领悟”之意。

和

一直

笔直

向上

在上面

到了……时候

有时

甚,很

消散

坠落

大概是。

即使骑着飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

水清,树荣,山高,草盛,有很多趣味。

空旷的山谷中传来猿啼的回声,悲凉婉转很久才消失。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟纷乱的鸣叫声。

就再也没有能够欣赏这种奇丽景色的人了。

月光照在庭院里,像积水一样澄澈透明。

只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

奇山异水,天下独一无二。

山峦笔直地向上,直插云天,由此而形成无数的山峰。

那些治理国家大事的人,看到这些幽深的山谷也会流连忘返。

古诗词、文言文复习

第三单元

第三单元

《三峡》

《答谢中书书》

《记承天寺夜游》

《与朱元思书》

《唐诗五首》

《三峡》

原文

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!”

译文

在三峡七百里当中,两岸都是连绵的高山,完全没有中断的地方;层层的悬崖,排排的峭壁,把天空和太阳都遮蔽了。如果不是在正午就看不到太阳;如果不是在半夜就看不到月亮。

到夏天江水漫上山陵的时候,上行和下行的航道都阻隔,不能通航。有时碰到皇帝的命令要急速传达,有时候早晨从白帝城出发,傍晚便可到达江陵。中间相距一千二百里,即使骑着飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

在春、冬两个季节,激起白色浪花的急流有回旋的清波,碧绿的潭水中倒映着各种景物的影子。极高的山峰上多生长着奇形怪状的柏树,悬泉瀑布在山峰之间飞速地往下冲荡。水清,树荣,山高,草盛,有很多趣味。

(在秋天) 每到天刚晴或者下霜的早晨,树林和山涧之中显出一片清寒肃杀。常有高处的猿猴拉长声音啼叫,声音接连不断,凄惨悲凉。空旷的山谷中传来猿啼的回声,悲凉婉转很久才消失。所以渔民们唱到:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!

字词

1.郦道元,字善长,北魏地理学家、散文作家。

2.自三峡七百里中

3.略无 阙处

4.自非 亭午夜分,不见曦月

5.至于夏水襄陵

6.沿溯阻绝

7.或王命急宣

8.虽乘奔御风

9.素湍绿潭

10.回清倒影

11.飞漱其间

12.清荣峻茂,良多趣味。

13.每至晴初 霜旦

14.林寒涧肃

15.属引 凄异

16.哀转久绝

在

略无完全没有 阙同“缺”,空隙,缺口

自非如果不是 亭午正午 曦日光,指太阳

至于到了......的时候 襄冲上,漫上

沿顺流而下 溯逆流而上 绝隔断

或有时

虽即使 奔飞奔的马

急流

回旋的清波

晴初天刚放晴 霜旦下霜的早晨

肃杀,凄寒

属引接连不断 凄异凄惨悲凉

哀转声音悲凉婉转 绝停止

飞速地往下冲荡

荣茂盛 良甚,很

字词

通假字

阙:同“缺”,空隙、缺口。

词类活用

动词作名词,飞奔的马

动词作名词,回声

虽乘奔御风

空谷传响

绝巘多生怪柏

一词多义

沿溯阻绝

绝

阻断

极高的

断绝,消失

自

自三峡七百里中

自非亭午夜分

于。这里是“在”的意思。

如果

哀转久绝

至于夏水襄陵

古义:至:到;于:介词

今义:常连用,表示另提一事

或王命急宣

古义:有时 今义:或者

虽乘奔御风

古义:即使 今义:虽然

古今异义

简答

1.说说作者笔下的三峡不同季节的景物各有怎样的特征?

为什么不按照春夏秋冬的顺序进行描写。

2.作者是按什么顺序写三峡景物的,这样写有什么好处?

全文结构:先总后分

写作顺序:先总体描绘三峡概貌,突出其雄伟气象,后具体描绘三峡四季的不同景象。

好处:三峡之所以成为"峡",是因为有群山约束,中有江水流淌,二者缺一不可。山为屏障,是峡之外围,所以第一段先写山,勾勒全貌,突出雄伟。水是峡之筋骨,所以后两段重点写水,突出四季不同特色,最后又将目光聚焦于山,首尾呼应。

水:夏:水势浩大,水流迅疾;春冬:沉静优美;秋:肃杀凄清

三峡的水以夏季为最盛,最为凶险,最具特点,所以先写夏水后写春冬和秋季。

简答

3.课文描写了三峡的山和水,为什么先写山势,后写水势?

两山夹水的地方称之为峡,因此写峡必定要从山写起。三峡的景色特征之一即山高岭连,所以从山起笔符合其特征。

先写山势能揭示水流迅疾的原因,又能使急流和峻岭相互映衬,形成一幅雄奇险拔、清幽秀丽的图画。

4.文章是如何描写三峡的山、夏季和春冬之季的水的?请结合课文分析。

①文中写夏水能漫上丘陵、阻断水路,从正面写出夏天三峡水的水势之大。举“王命急宣”的事例,用船行速度之快从侧面烘托夏水湍急、水流迅疾的特点。

②文中展现春冬之季三峡水的清幽美时,绿色的潭水、白色的急流、回旋的清波等各种形态的水,正面写出了水清。而水中能倒映出各种景物的影子,是从侧面衬托水的清澈。

简答

5.第4段中引用渔歌有什么作用?

6. 赏析“素湍绿潭,回清倒影”。(提示:内容、结构、写法等)

画面:激起白色浪花的急流中有回旋的清波,绿色的潭水中倒映着各种景物的影子。

写法:作者运用动静结合、色彩搭配的方法:以“素湍”“回清”写动态,以“绿潭”“倒影”写静态。以“素”修饰“湍”,水如白练,写出水的明净轻快;以“绿”修饰“潭”,突出潭水的深沉宁静。写出了春冬季节江水清澈、和缓的特点。

感情:表达了作者对三峡春冬美景的热爱和赞美之情。

从侧面写出了猿声的悲凉

渲染了三峡秋天萧瑟凄凉的气氛

突出了三峡山高水长、岭连峡窄的特点。

《答谢中书书》

原文

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

译文

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁五彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟纷乱的鸣叫声;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有能够欣赏这种奇丽景色的人了。

字词

1.五色交辉:

2.四时:

3.歇 :

4.夕日欲颓:

5.沉鳞:

6.欲界之仙都:

7.与:

8.陶弘景:

四时俱备

古义:季节 今义:时间

晓雾将歇

古义:消散 今义:休息

夕日欲颓

古义:坠落 今义:颓废

古

今

异

义

这里形容石壁色彩斑斓,交相辉映。

四季。

消散。

夕阳快要落山了。颓,坠落。

指水中潜游的鱼。

人间仙境。欲界,没有摆脱世俗七情六欲的众生所处的境界,这里指人间。 仙都,神仙居住的美好世界。

参与,这里有”欣赏”“领悟”之意。

南朝齐梁时期道教思想家、医学家。字通明,自号华阳隐居。

简答

1.文中写了哪些景物 作者怎样通过动静结合进行景物描写

2. “高峰入云,清流见底”突出山和水什么特点 分别从哪些角度来写

突出了山之高,水之清。 分别是从仰视和俯瞰的角度来写的。

景物:山峰、河流、石壁、青林、翠竹、猿鸟、鱼儿、晓雾,夕日。

描写方法: 高峰为静,流水为动; 青林翠竹为静,五色交辉为动; 晓雾夕日为静,猿鸟沉鳞为动。

3.课文说“山川之美,古来共谈”,“山川之美”表现在哪些方面。

①山水相映之美②色彩搭配之美③晨昏变化之美④动静相衬之美

4.作者是从哪些角度描写景物的?这样写有什么作用?

角度:①俯仰结合 ②动静结合③视听觉结合④自朝而夕的时间顺序。

作用:多角度的描写使山川景物更加和谐、完整、统一,充分写出了山川自然的美好,寄寓了作者强烈的热爱之情。

简答

5.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣,夕日欲颓,沉鳞竞跃”试用形象化的语言描绘这幅画面,并说说这几句的表达效果和“乱”“竞”的表达效果。

6.找出文中的议论句并说出其作用。言外之意是何

自康乐以来,未复有能与其奇者。

内容上:运用议论,与谢公比肩的自豪溢于言表,表达了作者沉醉山水的愉悦之情,抒发了作者能与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

结构上:总结全文,首尾呼应,将写景、抒情、议论融为一体。

言外之意:(1)表现出作者对谢灵运的钦慕。

(2)惋惜于世人对秀美山水的无动于衷。

(3)为自己的审美情趣而自许,期待与谢公比肩。

(1)画面:清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿鸟纷乱的鸣叫声。夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跳出水面。(2)此句表达效果:采用动静结合的手法,借代的修辞,这几句描写为画面增添了生机,使画面有了灵动感,传达出生命的气息。

(3)“乱”字有纷乱的意思,写出了猿鸟悦耳动听此起彼伏的声音。

“竞”字有争相之意,写出“夕日欲颓”时鱼儿竞相跃出水面的欢悦情景。

这两字分别从听觉和视觉角度,写出了山林从早到晚的生机勃发,同时以动衬静,写出山林的静谧。

《记承天寺夜游》

原文

元丰六年十月十二日夜,解(jiě)衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂(suì)至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏(bǎi)影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文

元丰六年十月十二日夜晚,我脱下衣服想要睡觉时,看见月光照进门里,我高兴地起来走到门外。想到没有和我一起交谈取乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们一同在庭院里散步。月光照在庭院里,像积水一样澄澈透明,水中的藻荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?哪个地方没有竹柏呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

字词

①苏轼

②[念] ③[相与]

④[中庭] ⑤[空明]

⑥[藻、荇(xìng)] ⑦[盖]

⑧[但] ⑨[耳]

字子瞻,号东坡居士,北宋文学家。

考虑,想到。

共同,一起。

院子里。

形容水的澄澈。

均为水生植物。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

简答

1.贯穿全文的线索是什么

2. 文中写景句子是哪句 运用描写的表达方式的妙处是什么

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

妙处:

运用比喻修辞,正侧面描写相结合,

把月光比作积水,把竹柏的倒影比作水中的藻荇交错纵横,

生动形象地写出了月光的澄澈透明,描绘了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

月

简答

3. 如何理解“闲人”的含义

(1)清闲的人。二人作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;

(2)具有闲情雅致的人。指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,能欣赏到一派空明的景象。既含有自嘲自慰之意---不能修齐治平,只好闲游赏月;又有自许的意味---此等美景,如果不是我们两个富有情趣之人欣赏,岂不浪费?表现出作者旷达乐观的生活态度。

4.主旨句是哪一句 抒发了作者怎样微妙的情感

作者的心情/心境/心绪/内心又是什么?

何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

抒发作者的感情:(4+1)贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,以及旷达乐观的人生态度。

作者的心情/心境/心绪/内心:(4)贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲

《与朱元思书》

原文

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底;游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响。好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

译文

没有一丝风,烟雾也都完全消散了。天空和群山是同样的颜色。(我乘着小船)随着江流漂荡,任凭船随意向东或向西漂流。从富阳到桐庐一百来里(的水路上),奇山异水,天下独一无二。 水都是浅青色,千丈之深的地方也能看到底。水底的游鱼和细小的石子也看得清清楚楚。湍急的江流比箭还快,那汹涌的大浪就像飞奔的马。

夹着江水的两岸的高山上,全都生长着密而绿的树,让人心生寒意。山峦凭借着(高峻的)地势争相向上,这些山峦仿佛都在争着往高处远处伸展,笔直地向上,直插云天,由此而形成无数的山峰。(山间)的泉水冲击着岩石,发出泠泠的响声;美丽的鸟儿互相和鸣,鸣声嘤嘤,和谐动听。蝉长久不断地叫,猿不停地啼叫着。

那些极力追求名利的人,看到这些雄奇的山峰就平息名利之心;那些治理国家大事的人,看到这些幽深的山谷也会流连忘返。横斜的树枝在上面遮蔽着,挡住了天空,虽在白昼好像黄昏一样,林间仍显得昏暗;稀疏的枝条互相掩映,有时还能见到阳光。

字词

1.【共色】同样的颜色

2.【从流飘荡】(乘船)随着江流飘荡。【从】跟,随。

3.【任意东西】任凭船随意向东或向西漂流。【东西】向东或向西

4.【许】表示约数,相当于“左右”。 5.【缥碧】浅青色

6.【甚箭】即“甚于箭”意思是比箭还快。甚,超过。

7.【寒树】这里形容树密而绿,让人心生寒意。寒,形容词作动词,让人心生寒意。

8.【负势竞上】山峦凭借(高峻的)地势,争着向上。【负】凭借。【竞】争着。【上】向上。

9.【互相轩邈】意思是这些山峦仿佛都在争着往高处远处伸展。

【轩】高。这里用作动词,往高处伸展。【邈】远。这里用作动词,往远处伸展。

【轩邈】往高处远处伸展。

10.【直指】笔直地向上,直插云天。

11.【千百成峰】形成千百座山峰。【千百】虚指,成千上百,形容很多。

12.【激】冲击,撞击。 13.【泠泠】拟声词,形容水声清越。

14.【嘤嘤成韵】鸣声嘤嘤,和谐动听。【嘤嘤】鸟鸣声。

15.【千转】长久不断地叫。【千】表示多。【转】同“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。

16.【鸢飞戾天】这里比喻极力追求名利。【鸢】俗称老鹰,凶猛而善高飞。【戾】至,到达。

17.【息心】指平息名利之心。 18.【经纶世务】治理国家大事。【经纶】筹划,治理。

19.【反】同“返”,返回。【忘反】流连忘返。

20.【横柯】横斜的树枝。【柯】树木的枝干(gàn)。【上】在上面。

21.【交映】互相掩映。 22.【吴均】字叔庠(xiáng),南朝梁文学家。

字词

1.【共色】

2.【从流飘荡】 【从】

3.【任意东西】 【东西】

4.【许】

5.【缥碧】

6.【甚箭】

7.【寒树】

8.【负势竞上】 【负】 【竞】 【上】

9.【互相轩邈】 【轩】 【邈】 【轩邈】

10.【直指】

11.【千百成峰】 【千百】

12.【激】

13.【泠泠】

14.【嘤嘤成韵】 【嘤嘤】

15.【千转】 【千】 【转】

16.【鸢飞戾天】 【鸢】 【戾】

17.【息心】

18.【经纶世务】 【经纶】

19.【反】 【忘反】

20.【横柯】 【柯】 【上】

21.【交映】

22.【吴均】

窥谷忘反

千转不穷

“反”通“返”,返回。忘反,流连忘返。

风烟俱净

任意东西

皆生寒树

互相轩邈

一百许里

蝉则千转不穷

经纶世务者

鸢飞戾天者

字词

“转”通“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。

(消散,形作动)

(向东向西,名作动)

(形容树密而绿,让人心生寒意,形作动)

(向高处和远处伸展,名作动)

(古:左右/今:允许、赞许)

(古:穷尽/今:贫穷)

(古:治理/今:比喻规划管理国家大事的才能。)

(古:至,到达/今:罪过;乖张)

从

如果

自富阳至桐庐

自非亭午夜分

自三峡七百里中

在

极

天下独绝

绝巘多生怪柏

猿则百叫无绝

哀转久绝

停止,消失。

一直

笔直

直视无碍

争高直指

向上

在上面

负势竞上

横柯上蔽

停止,消失。

独一无二

简答

1. 《与朱元思书》中所写的山水独绝表现在哪里

(1)水静处清澈透明,千丈见底;水急处,如箭如奔马,

(2)山势连绵陡峭,直插云天,山中万物欣荣,天籁动听,光影多变

2.主旨句及其作用。

主旨句:鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

作用:

(1)点明主旨,运用议论的表达方式,抒发了作者对追求功名利禄之徒的蔑视之情,含蓄地流露出作者热爱美好大自然、避世退隐的高洁志趣。

(2)反衬景物之怡人,从侧面写出山的峻峭秀美。

(3)劝说朱元思放下繁杂公务,一同来欣赏美景。

简答

3. 作者采用哪些写景方法 结合内容分析。

运用总分的写作结构。

写水运用了正侧面描写相结合、动静结合的手法;运用了比喻、夸张的修辞共同突出水的清和急。

写山运用了视听觉相结合、动静结合、正侧面描写相结合、明暗色调相结合;运用拟人、对偶的修辞共同突出山的高和美。

④借景抒情。

⑤运用骈句和散句相结合的句式。

《唐诗五首》

课题 作者朝代 出处 名句 主要内容及感情

野望

黄 鹤楼

使至 塞上

渡荆门送别

《钱塘湖春行》

唐 王绩《王绩诗注》

唐代 王维

《王维集

校注》

唐 李白

《李太白

全集》

唐 白居易《白居易集》

树树皆秋色,

山山唯落晖

晴川历历汉阳树

芳草萋萋鹦鹉洲

大漠孤烟直,

长河落日圆

月下飞天镜,

云生结海楼

抒发了诗人彷徨、孤独和苦闷的心情。

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,表现了诗人开阔的胸襟和奋发进取的精神,也表达了诗人对故乡的无限思念与眷恋和对祖国大好河山的赞美之情。

诗人登黄鹤楼时的所见所感,抒发了吊古怀乡之情。

叙述了作者出使边塞的艰苦行程,描绘了塞外奇特壮丽的风光,同时也表现了作者抑郁、孤寂的思想感情,以及在大漠雄浑景象中产生的慷慨悲壮的情感。

主题归纳

描绘了西湖早春生机勃勃的景象,抒发了诗人对钱塘湖春天美景的喜爱和赞美之情。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

唐 崔颢

《全唐诗》

名句赏析

答题格式一般为:

1.翻译

2.写法(修辞、表现等手法)

3.内容(表达作用或效果)

4.感情(或揭示道理)

《野望》

2.赏析“树树皆秋色,山山唯落晖”《野望》

①翻译:夕阳余晖晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意。举目四望,到处是一片秋色,在夕阳的余晖中越发显得萧瑟。

②写法:运用了对偶,情景交融,静景远景的写作手法。

③内容:描绘了漫山遍野,树叶枯黄,残阳浸染,萧瑟衰败景象。

④感情:抒发了诗人彷徨孤独和苦闷的心情。

1.赏析首联“东皋薄暮望,徙倚欲何依”《野望》

①“望”点题,“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间。

②首联呼应尾联,奠定全诗哀伤的感情基调。

③“望”写诗人眺望之意,又指内心的期望,希望得到理解、赏识和重用。

④“徙倚”即徘徊,点明作者徘徊无依的心境。“欲何依”,化用曹操诗句,表现了作者想在政治上有所作为,却始终不得志的迷茫和失意。

3.赏析“相顾无相识,长歌怀采薇”《野望》

由外物回归自身,诉说自己还不能像陶渊明那样从田园中找到慰藉。面对现实中的孤独无依,只好追怀古代的隐士,运用典故委婉含蓄地表现了诗人的彷徨、孤独和苦闷。

《黄鹤楼》

1.赏析前两联。《黄鹤楼》

2.赏析“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”《黄鹤楼》

①翻译:在和煦的阳光照耀下,长江对岸的汉阳平野中那一棵棵葱翠树木,清晰可辨;江中的鹦鹉洲上,芳草如茵,长得非常茂盛。

②写法:对偶、情景交融,运用叠词,色彩鲜明

③内容:描写诗人登楼所见的明丽之景,

④感情:烘托诗人的思乡之情。

①第一个“空”是只有的意思,表现仙人已经离去,只剩空空的黄鹤楼,重写景;第二个“空”有空荡荡的意思,表达诗人漂泊在外内心孤独、惆怅。

②前两联神话起笔,增添了黄鹤楼的神异色彩,虚中有实

③抒发了诗人吊古伤今、无限怅惘的情感。

3.赏析“烟波江上使人愁”的“愁”字。《黄鹤楼》

“愁”字最能概括作者的感情,将乡愁之情与日暮之景相交融,由景生情,形象鲜明,抒发了诗人的思乡之情。

《使至塞上》

4.赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”。《使至塞上》

5.赏析颈联“大漠孤烟直,长河落日圆”《使至塞上》

①画面:在一片苍茫的沙漠上,远处烽烟直冲云霄,蜿蜒绵长的黄河滚滚东流,一轮圆圆的落日火红壮观。表现了作者对大漠奇特壮丽风光的赞美,也表现了作者的抑郁、孤寂,以及在大漠雄浑景象中产生的慷慨悲壮的情感。

②炼字:“孤”字写出烽烟的单调,“直”字荒凉孤独中透着挺拔和雄伟,“圆”字苍茫壮阔中显着柔和与温暖。“直”和“圆”虽然粗俗直白,但是准确描绘了边塞奇特壮丽的自然之景,巧妙融入诗人的抑郁、孤寂,以及在大漠雄浑景象中产生的慷慨悲壮的情感。

①翻译:我像蓬草一样随风飘出汉家的要塞,又似回归的大雁飞入北国的蓝天。②运用了比喻、对偶的修辞手法。“征蓬”和“归雁”用来比喻诗人自己。

③写出自己像随风而去蓬草一样飘出汉塞,像振翅北飞归雁一样飞入胡天。

④从中透露出诗人出使边塞时的抑郁、孤寂之情。

6.赏析“萧关逢候骑,都护在燕然”。《使至塞上》

①典故:汉将窦宪大胜匈奴于燕然刻石记功后返回

②感情:歌颂戍边将士奋勇杀敌,显示出使臣对边关战士的关心

渡荆门送别

7.赏析颈联“月下飞天镜,云生结海楼”《渡荆门送别》

①内容角度:这是诗人的想象:一幅明月倒映在水中,如同飞下的天境;云霞升腾,变幻莫测,像是海市蜃楼的美丽画面。诗句中运用衬托的手法,以水中明月如镜衬托江水的平静,以天上云彩构成的海市蜃楼衬托江岸的辽阔。

②炼字角度:句中的“下”字化静为动,生动形象的描绘出江面平静时月亮在水中的浑圆皎洁的倒影,表现出诗人洒脱的个性和积极向上的人生态度。

8.赏析颔联“山随平野尽,江入大荒流”《渡荆门送别》

①画面:诗人乘舟顺江而下,两岸连绵起伏的群山伴随小舟而行,它们在广阔的原野处消失了;浩浩荡荡的长江水,奔涌向前,流入了广阔无际的原野,他的视野顿时变得开阔了。

②炼字:

“随”字化静为动,将群山与原野位置逐渐变换、转移表现出来,给人以空间感和流动感。

“入”字生动地写出江水气势博大,表达了诗人的万丈豪情,充满了喜悦和昂扬的激情。

9.赏析“仍怜故乡水,万里送行舟”《渡荆门送别》

①翻译:我依然怜爱这来自故乡的水,不远万里来送我的行舟。

②炼字:“送”直接点题,运用拟人手法,把故乡的山水拟人化,写出了作者对家乡的眷恋和依依不舍。

钱塘湖春行

10.赏析颔联“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”《钱塘湖春行》

①采用对偶的修辞,“争”运用拟人修辞,让人感到春光的难得与宝贵,而不知是谁家屋檐下的燕子,此时也正忙个不停地衔泥做窝。

“啄”描写燕子那忙碌而兴奋的神情,似乎把小燕子也写活了。

两个字为我们勾画了一幅初春早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态画面。表达了作者对早春景色的喜爱和赞美。

11.赏析颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”《钱塘湖春行》

①“乱花”“浅草”分别表现花的繁多、草的柔嫩,“渐欲”“才能”表现春天的发展变化

写出了早春生机勃勃的特点。

表达了作者对早春景色的喜爱和赞美。

12.赏析尾联“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”《钱塘湖春行》

①“湖东”点明诗人的行踪,与首尾呼应。

手法:直抒胸臆。

绿杨阴、白沙堤颜色鲜明,一派春和景明的气象。

④“行不足”说明诗人完全陶醉在这美好的湖光山色中,表达作者对早春景色的喜爱和赞美。

阙同“缺”,空隙,缺口

襄冲上,漫上

沿顺流而下 溯逆流而上

极高的山峰

霜旦下霜的早晨

肃杀,凄寒

属引接连不断

共同。

耸入。

交相辉映。

纷乱。

指水中潜游的鱼。

争相,争着。

于是。

共同,一起。

形容水的澄澈。

只是。

跟,随。

表示约数,相当于“左右”。

甚,超过。

形成

平息

筹划,治理。

树木的枝干(gàn)。

互相掩映。

清波

明净、清澈

在

自从

如果

停止,消失。

隔断

极

参与,这里有”欣赏”“领悟”之意。

和

一直

笔直

向上

在上面

到了……时候

有时

甚,很

消散

坠落

大概是。

即使骑着飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

水清,树荣,山高,草盛,有很多趣味。

空旷的山谷中传来猿啼的回声,悲凉婉转很久才消失。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟纷乱的鸣叫声。

就再也没有能够欣赏这种奇丽景色的人了。

月光照在庭院里,像积水一样澄澈透明。

只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

奇山异水,天下独一无二。

山峦笔直地向上,直插云天,由此而形成无数的山峰。

那些治理国家大事的人,看到这些幽深的山谷也会流连忘返。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读