浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(九):生态系统的结构和功能【word,含答案解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(九):生态系统的结构和功能【word,含答案解析】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一、生态系统的多样性

1、生态系统

生物群落和它所生活的环境中的非生物因素相互作用而形成的统一整体叫生态系统。

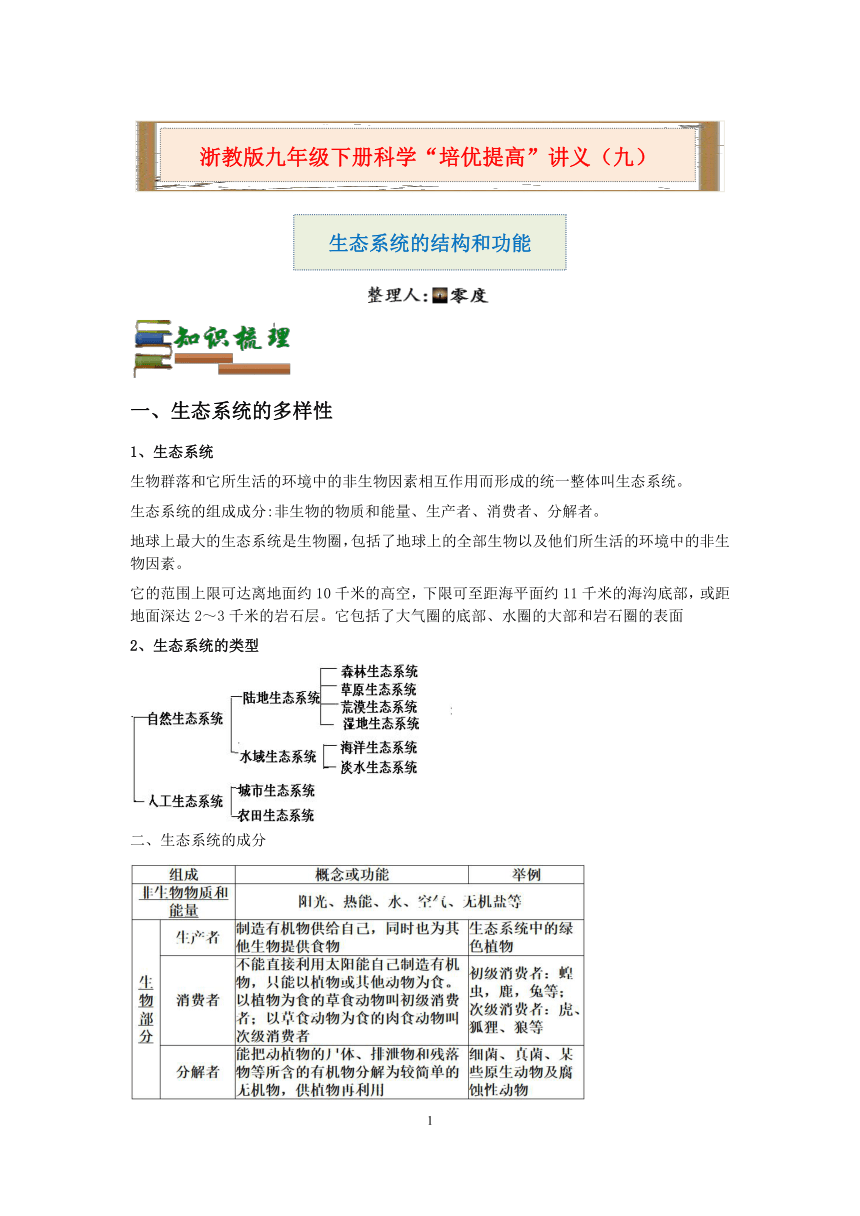

生态系统的组成成分:非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者。

地球上最大的生态系统是生物圈,包括了地球上的全部生物以及他们所生活的环境中的非生物因素。

它的范围上限可达离地面约10千米的高空,下限可至距海平面约11千米的海沟底部,或距地面深达2~3千米的岩石层。它包括了大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面

2、生态系统的类型

二、生态系统的成分

三、生物之间的食物联系

1. 食物链

在生态系统中,生产者和消费者以及消费者和消费者之间存在着吃与被吃的关系,这种各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫作食物链。

例如,兔吃草,狐吃兔,这就是一条食物链,可表示为:草→兔→狐。食物链一般以植物为基础,由植物到食草动物,再到食肉动物,后者可以捕食前者,如草→蝗虫→蛙→蛇→鹰。

特别提醒:

①食物链的组成成分中,不包括分解者和非生物成分,只反映生产者与消费者之间由于捕食和被捕食而发生的联系。

②任何一条食物链都开始于生产者,终结于最高级消费者。

2、食物链特点

(1)生物富集。如果一种有毒物质被食物链的低级部分吸收,如被草吸收,虽然浓度很低,不影响草的生长,但兔子吃草后有毒物质很难排泄,当它经常吃草,有毒物质会逐渐在它体内积累,鹰吃大量的兔子,不易分解也难以排出的有毒物质会在鹰体内进一步积累。因此食物链有累积和放大的效应,称为生物富集。(物质积累)

(2)能量单向流动,逐级递减。食物链是一种食物路径,食物链以生物种群为单位,联系着群落中的不同物种。食物链中的能量和营养素在不同生物间传递着,能量在食物链的传递表现为单向传导、逐级递减的特点。一条食物链一般包括3~5个环节。(由于食物链传递效率为10%~20%,因而无法无限延伸,存在极限)。

(3)捕食食物链的起点都是生产者,终点是不被其他动物所食的的动物,即最高营养级,中间不能有间断,不出现非生物物质和能量及分解者,即只有生产者和消费者

(4)单方向。食物链中的捕食关系是长期自然选择形成的、不会倒转,因此箭头一定是由上一营养级指向下一营养级。

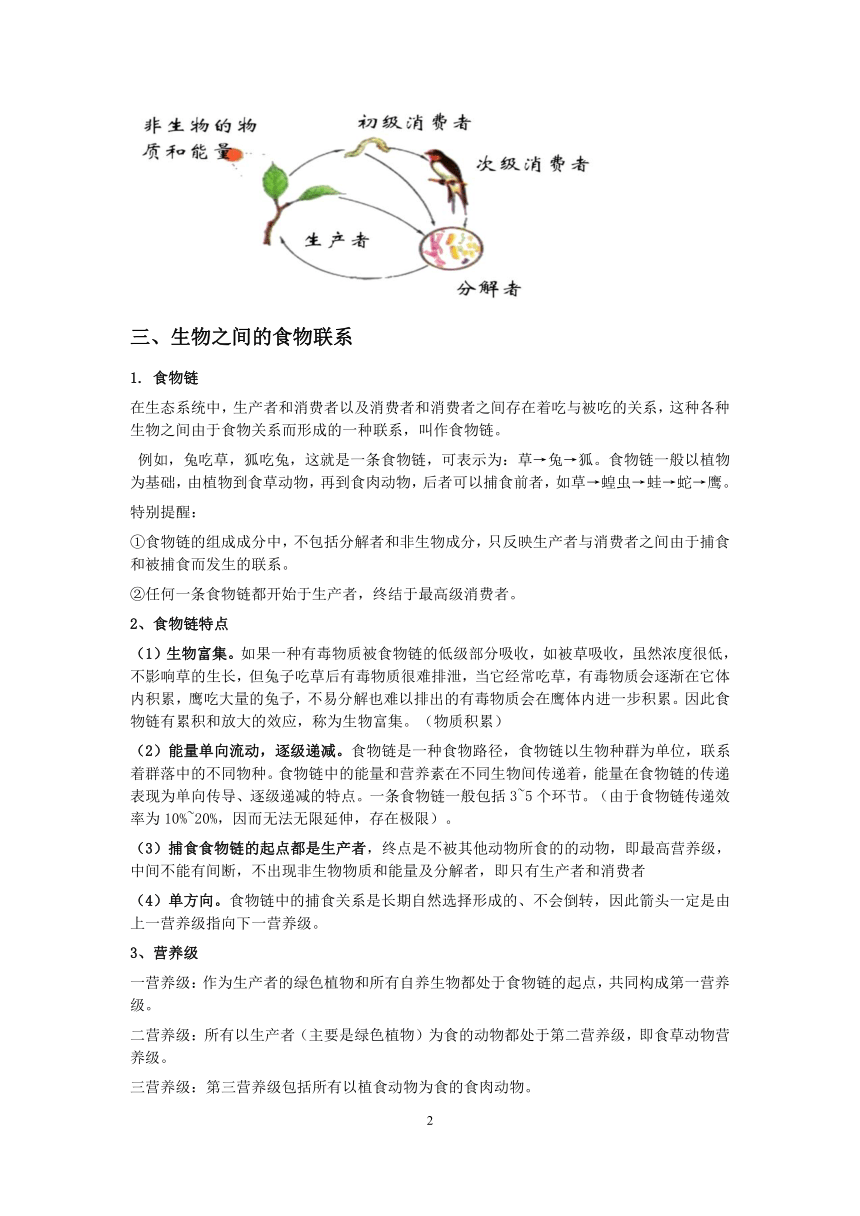

3、营养级

一营养级:作为生产者的绿色植物和所有自养生物都处于食物链的起点,共同构成第一营养级。

二营养级:所有以生产者(主要是绿色植物)为食的动物都处于第二营养级,即食草动物营养级。

三营养级:第三营养级包括所有以植食动物为食的食肉动物。

依此类推,还会有第四营养级和第五营养级。

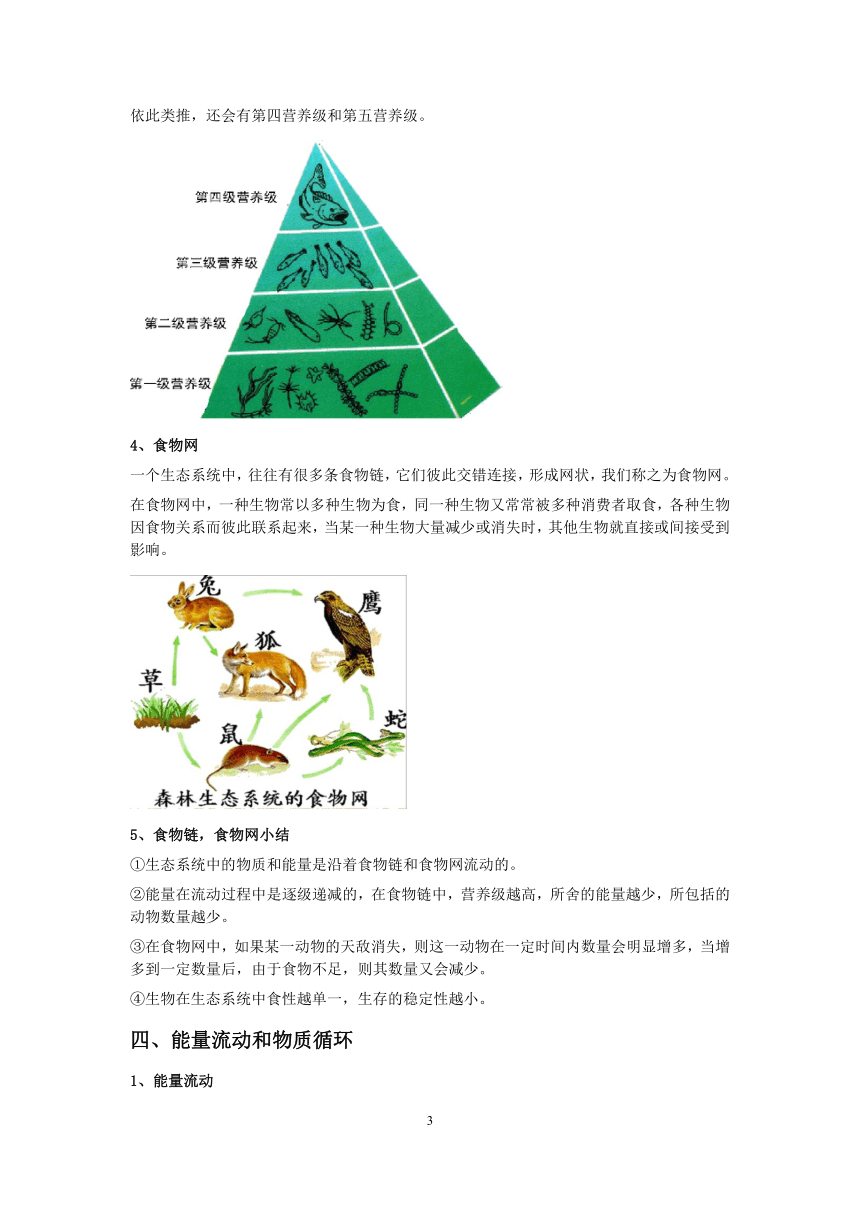

4、食物网

一个生态系统中,往往有很多条食物链,它们彼此交错连接,形成网状,我们称之为食物网。

在食物网中,一种生物常以多种生物为食,同一种生物又常常被多种消费者取食,各种生物因食物关系而彼此联系起来,当某一种生物大量减少或消失时,其他生物就直接或间接受到影响。

5、食物链,食物网小结

①生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的。

②能量在流动过程中是逐级递减的,在食物链中,营养级越高,所舍的能量越少,所包括的动物数量越少。

③在食物网中,如果某一动物的天敌消失,则这一动物在一定时间内数量会明显增多,当增多到一定数量后,由于食物不足,则其数量又会减少。

④生物在生态系统中食性越单一,生存的稳定性越小。

四、能量流动和物质循环

1、能量流动

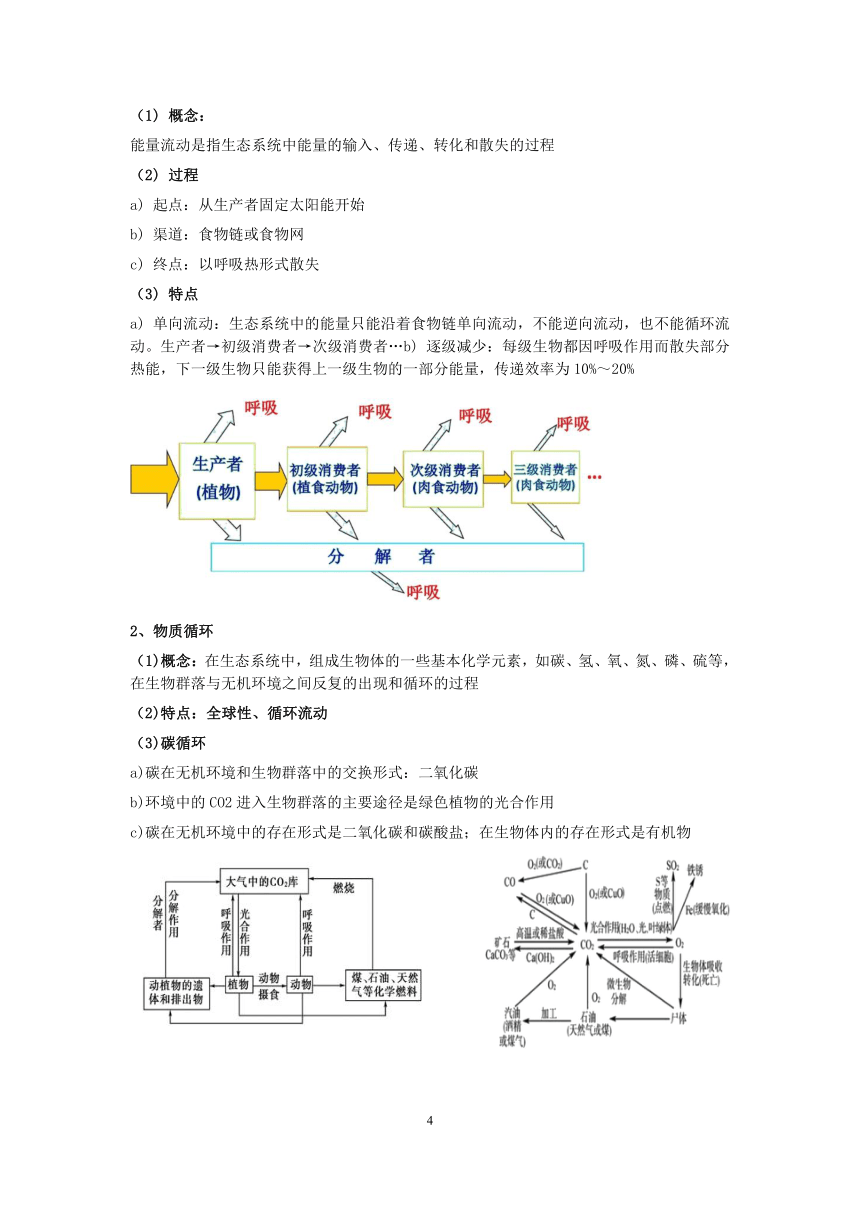

(1) 概念:

能量流动是指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程

(2) 过程

a) 起点:从生产者固定太阳能开始

b) 渠道:食物链或食物网

c) 终点:以呼吸热形式散失

(3) 特点

a) 单向流动:生态系统中的能量只能沿着食物链单向流动,不能逆向流动,也不能循环流动。生产者→初级消费者→次级消费者…b) 逐级减少:每级生物都因呼吸作用而散失部分热能,下一级生物只能获得上一级生物的一部分能量,传递效率为10%~20%

2、物质循环

(1)概念:在生态系统中,组成生物体的一些基本化学元素,如碳、氢、氧、氮、磷、硫等,在生物群落与无机环境之间反复的出现和循环的过程

(2)特点:全球性、循环流动

(3)碳循环

a)碳在无机环境和生物群落中的交换形式:二氧化碳

b)环境中的CO2进入生物群落的主要途径是绿色植物的光合作用

c)碳在无机环境中的存在形式是二氧化碳和碳酸盐;在生物体内的存在形式是有机物

例1、如图表示某生态系统能量流动情况(单位:kJ),有关叙述正确的是( )

A.甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B.甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C.乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

例2、如图为自然界的碳循环示意图。下列有关该图的分析,正确的是( )

A.图示中“大气”的成分是氧气

B.图中的碳元素的流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物

C.生理过程①可以补充自然界中的氧气

D.过程①②的意义在于维持生物圈的碳氧平衡

例3、甲、乙、丙、丁四种生物组成某农田生态系统的一条食物链, 下图方框面积表示各生物体内所含杀虫剂的多少。下列说法正确的是( )

A.甲是消费者 B.丁是分解者

C.四种生物中含能量最多的是甲 D.乙就是要喷杀的害虫

例4、某温带草原里有鸟、昆虫、猫头鹰、青蛙和鼠、蛇等6种动物,它们相互间的关系如下图,请据图回答问题:

(1)该草原生态系统中的能量主要来自草固定的______。

(2)写出图中流入猫头鹰体内能量最少的食物链是______;能量在食物网中传递具有______的特点。

(3)若该食物网表示生态系统中生物群落一部分,则还缺少______这一成分。

例5、生态系统已成为当今生物学家日益重视的研究领域,如图表示生态系统各成分间的关系。请分析回答:

(l)生态系统所需的能量最终来源于___________:

(2)请写出图中的一条食物链___________:

(3)该生态系统中所有的麻雀属于一个___________(填“种群”、“群落”或“生态系统”);

(4)从生态系统的组成成分看,大多数的细菌和真菌属于生态系统中的___________;

(5)在一般情况下,生态系统中生物的种类、各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,这说明生态系统具有一定的___________能力。

例6、图一为某湿地生态系统中部分生物形成的食物网;图二表示图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量;图三表示该生态系统中碳循环的过程。请据图回答:

(1)图一所示的食物网中,水生植物的能量通过______条食物链传递给鹭;

(2)图二中的乙对应图一中的生物是______;

(3)图三中的字母A~E代表生态系统的成分,数字①~⑦代表推动碳循环的生理过程,则字母D代表______,数字③④⑤代表_______。

1.对如图食物网的分析,错误的是( )

A.要构成一个完整的生态系统,除了图中所示成分外,还需加入的成分是分解者和非生物环境

B.该食物网共有4条食物链

C.在“农作物→鼠→蛇”这条食物链中,若大量捕捉蛇,鼠的数量会先增多后减少

D.该食物网中最长的食物链是:农作物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇

2.下列关于生物圈、生态系统、食物链的叙述正确的是( )

A.益阳回龙山的所有植物可看作一个生态系统

B.雄安新区的“白洋淀”是一个生态系统

C.生物圈是指地球上所有生物的总称

D.“虾米→小鱼→大鱼”是一条完整的食物链

3.如图是某生态系统中几种生物间的关系示意图,下列叙述正确的是()

A.生物所需的能量最终来自太阳能 B.物质循环只与①④有关

C.生态平衡只与②③有关 D.①→②→③→④是一条食物链

4.如图为某生态系统碳循环过程示意图,甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,其中甲属于( )

A.生产者 B.消费者

C.分解者 D.非生物的物质和能量

5.建设美丽乡村,保护生态环境。如图是我市一个乡村庭院生态系统的模式图。

(1)鸡和猪都属于脊椎动物,猪属于哺乳动物的主要特征是______。

(2)写出其中的一条食物链______。

(3)从生态系统的成分分析,甲烷杆菌属于______。

(4)该生态系统中的生物通过______(填一种生理过程)和扩散作用将有机物中的碳元素转移到无机环境中。

6.我市的“水泵湿地公园”水域内,放置有许多的生态浮岛,它们是由混凝土,高分子材料等做成的“人工浮床”(如图甲所示)将植物种植在浮床上,利用植物净化水体据此,请回答下列问题:

(1)“生态浮岛”上的植物属于生态系统成分中的______

(2)“生态浮岛”上所有的微生物______(选填“能”或“不能”)作为一个生物群落

(3)浮岛上某条食物链中各生物体内某种有毒物质的相对含量如图乙所示请根据乙图写出该条食物链______(用箭头和图中字母表示)

(4)“生态浮岛”能净化水体,这主要体现了生物和环境之间的______关系

A.生物适应环境 B.生物影响环境 C.环境适应生物 D.环境改造生物

(5)放置浮岛后,该水体生态系统的稳定性将______(选填“更强”或“更弱”)

1.如图是生活在高山上的鹰、鼬、鼠、小麦,有关图示叙述正确的是( )

A.该图可以表示生物生命活动的能量流动

B.该食物链的起点是鼠

C.流经该食物网的总能量是照射在小麦上的太阳能

D.该图只需增加非生物的物质即可表示完整的生态系统A

2.如图A、B 是同一个草原群落里两种不同的生物,它们的个体数的变化关系如图所示,结合图像与相关知识,下列分析错误的是( )

A.A 和B 两种生物之间存在捕食关系 B.总体A 的有机物总量多于B

C.能量可以在A、B 物种间进行循环 D.它们的能量最终来自太阳能

3.如图所示是小明根据所学知识绘制的碳循环示意图。下列说法不正确的是( )

A.绿色植物通过④的作用维持自然界碳氧平衡

B.生理过程①②③均表示生物的呼吸作用

C.图中的碳元素的流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物

D.由于⑤等原因存在,目前二氧化碳排放已有超过生物圈碳中和的趋势

4.阳春三月,遂昌县新路湾镇蕉川村连片的油菜花娇艳怒放,吸引许多游客前往踏春赏花。图一表示该地生态系统中的食物网:图二是某条食物链中三种生物体内所含有机物总量的直方图。请据图回答问题:

(1)图一的食物网由 ___________条食物链组成,写出一条最长的食物链___________;

(2)图一的土壤中含有某些难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是___________;

(3)作为一个完整的生态系统,图一中缺少的成分有___________;

(4)若图二中甲、乙、丙分别表示草→鼠→猫头鹰这条食物链中三种生物的有机物总量,则丙对应的生物是___________。

5.如图所示为某生态系统的食物网,回答问题:

(1)若将灰鹭、金线鲃、鲫鱼分为一类,螺蛳和虾分为另一类,则分类依据是___________。

(2)该食物网中共有___________条食物链,生产者是___________。

(3)能量在沿食物链流动的过程中会不断减少,减少的原因是食物链中每一级生物同化的能量一部分通过___________(填写生理活动)以内能等形式散失,还有一部分流向分解者。

6.某农田生态系统中有四种生物,四种生物所占的能量比例关系如图一所示。假设这四种生物能构成食物链。

(1)这四种生物之间的食物关系最可能是图二A、B、C、D中的___________;

(2)根据(1)中食物链可知,乙与丙主要有___________关系;

(3)若要形成生态系统,还需要的成分是___________;

(4)若该农田经常使用同种农药,害虫就会出现明显的抗药性,这是因为农药对害虫有_________作用,使抗药性的害虫被保留了下来。

答案及解析

例1、D

【解析】A.不是营养级越低个体数量越多,如在食物链:松树→松毛虫→鸟中,松树的数量会少于松毛虫的数量,A错误。

B.丙的能量来自于乙的一少部分,乙的能量来自于甲的一少部分,二者的能量之和少于甲的能量,因此与甲的能量不相等,B错误。

C.在两个营养级之间能量的传递率为10%-20%,因此乙具有的能量越多,则丙获得的能量越多,C错误。

D.图中第二营养级的同化能量为200,第三营养级的同化能量为30,因此第二营养级到第三营养级的能量传递效率为:30÷200×100%=15%,D正确。

例2、D

【解析】A.图示中“大气”的成分是氧气和二氧化碳等,A不符合题意。

B.图中的碳元素的流动方向是植物到动物、动物到微生物、植物到微生物,B不符合题意。

C.生理过程①表示植物的呼吸作用,排出二氧化碳。②表示植物的光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,C不符合题意。

D.植物利用二氧化碳作原料进行光合作用制造有机物,二氧化碳进入有机(生物)环境,植物通过呼吸作用和动物的呼吸作用产生二氧化碳,使碳元素由生物体进入无机环境,而①表示植物的呼吸作用,②表示植物的光合作用, 故过程①②的意义在于维持生物圈的碳氧平衡, D符合题意。

例3、A

【解析】A.在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,所以甲、乙、丙、丁四种生物构成食物链为:丁→丙→乙→甲,所以甲是消费者,故A正确。

B.生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。因此,食物链丁→丙→乙→甲中,因此丁是生产者,故B错误。

C.能量沿食物链逐级递减,所以生产者的数量最多,因此图中四种生物中含能量最多的是丁,故C错误。

D.食物链的第二营养级为植食性动物,所以食物链丁→丙→乙→甲中,丙为药物喷杀的害虫,故D错误。

例4、太阳能 光能 草→昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰 单向流动,逐级递减 分解者

【解析】(1)该生态系统的生产者是草,草通过光合作用将太阳能转化成化学能贮存在有机物中,并通过食物链流动到其他生物体内,因此该生态系统的能量来自于草固定的太阳能。

(2)能量在沿着食物链、食物网流动的过程中是单向的,逐级递减的,传递的效率是10%-20%,营养级越多,在流动中消耗的能量就越多,所以流入猫头鹰体内能量最少的那条食物链是最长的那条食物链,即:草→昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰。

(3)一个完整的生态系统包括生物部分:生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌、真菌)以及非生物部分,若该食物网表示生态系统中生物群落一部分,则还缺少分解者。

例5、太阳能 植物→虫→鸟 种群 分解者 自动调节

【解析】(1)在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能,绿色植物通过光合作用制造有机物,有机物中储存着来自阳光的能量,所以此生态系统所需能量最终来源于太阳能。

(2)食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。即图中的一条食物链是:植物→虫→鸟。

(3)种群指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。该生态系统中所有的麻雀属于一个种群。

(4)从生态系统的组成成分看,大多数的细菌和真菌属于生态系统中的分解者,能分解有机物变成无机盐和水等。

(5)在一般情况下,生态系统中生物的种类、各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,这种现象叫作生态平衡,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。但是这种能力是有一定限度的。

例6、 4 浮游动物 分解者 呼吸作用

【解析】(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,图一所示的食物网中包含的食物链有:①水生植物→蟹→鹭;②水生植物→浮游动物→蟹→鹭;③水生植物→浮游动物→虾→鹭;④水生植物一浮游动物→虾→鱼→鹭。所以,水生植物的能量通过4条食物链传递给鹭。

(2)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。故图二可反映的食物链是:丁一乙→甲→丙,与“水生植物→浮游动物→蟹→鹭;水生植物→浮游动物→虾→鹭”对比可知,图二中的乙对应图一中的生物是浮游动物。

(3)图三表示该生态系统中碳循环过程,则A生产者、B初级消费者、C次级消费者、D分解者、E无机环境的二氧化碳。D分解者的作用是将有机物分解成简单的无机物归还到无机环境中,促进物质循环。数字③④⑤代表呼吸作用,能产生E二氧化碳。

1.B

【解析】A.生态系统包括生物成分和非生物成分,图中还缺少非生物环境和分解者,A正确。

B.图中共有5条食物链,分别是农作物→昆虫→鸟,农作物→昆虫→蜘蛛→鸟,农作物→昆虫→青蛙→蛇,农作物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇,农作物→鼠→蛇,B错误。

C.生态系统具有一定的自我调节能力,在农作物→鼠→蛇这条食物链中,如大量捕食蛇,则鼠的数量会先增多后减少,维持动态平衡,C正确。

D.最长的一条食物链是农作物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇,D正确。

2.B

【解析】A.生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分由生产者、消费者和分解者;非生物部分有阳光、空气、水等。益阳回龙山的所有植物只有是一部分生产者,还缺少消费者、分解者和非生物部分,因此不能构成生态系统,A错误。

B.雄安新区的“白洋淀”,即包括了环境,又包括了此环境中所有的生物,因此属于生态系统,B正确。

C.生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称,C错误。

D.“虾米→小鱼→大鱼”中虾米是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,D错误。

3.A

【解析】A.生态系统的能量流动是从生产者固定太阳能开始的,所以该生态系统中各种生物进行生命活动所需能量的根本来源是太阳能,A正确。

B.物质循环是在生物群落与无机环境间物质可以反复出现,反复利用,循环运动,不会消失.可见物质循环与①②③④都有关,B错误。

C.生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和比例总是维持在相对稳定的状态。生态平衡与图中的①②③④都有关,C错误。

D.图中所示的植物、鸟、虫、细菌和真菌几种生物中,植物是食物链的起始环节。图中①是生产者,②初级消费者、③次级消费者、④分解者,构成食物链只有一条①→②→③,D错误。

4.D

【解析】生态系统的组成包非生物部分和生物部分,其中生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。碳在生物群落和无机环境间主要以二氧化碳的形式进行循环。如图为某生态系统碳循环过程示意图,图中甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,甲与乙之间为双箭头,并且乙、丙和丁均有箭头指向甲,所以甲是非生物的物质和能量,乙为生产者,丙为消费者,丁为分解者。

5. 胎生、哺乳 蔬菜→人(鸡(猪)→人) 分解者 呼吸作用

【解析】(1)猪的胚胎在母体子宫里发育成胎儿,胎儿从母体生出来,而刚出生的幼体只能靠猪的乳腺分泌的乳汁生活为哺乳,因此猪属于哺乳动物。

(2)食物链的起始者是蔬菜,图中的食物链: 蔬菜→人。

(3)甲烷杆菌属于生态系统中的分解者,能够分解有机物。

(4)生态系统中的生物吸入氧气,呼出二氧化碳,因此将碳元素转移到无机环境中。

6.生产者 不能 D→B→C→A B 更强

【解析】(1)在生态系统中绿色植物能进行光合作用制造有机物是生产者,因此“生态浮岛”上的植物属于生态系统成分中的生产者。

(2)群落是指在一定区域内所有生物的总和,因此“生态浮岛”上所有的微生物不能作为一个生物群落,还要包括其他生物种群。

(3)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系。在生态系统中,有毒物质沿着食物链传递积累的,因此营养级越高,有毒物质越多,营养级越低,有毒物质越少。从图乙中可以看出各种生物体内毒素含量从少到多依次是D、B、C、A,因此食物链是:D→B→C→A。

(4)生物影响环境是指由于生物的生活使得环境发生变化,因此“生态浮岛”能净化水体,这主要体现了生物和环境之间的生物影响环境关系,故选B。

(5)生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏。放置浮岛后,该水体生态系统的稳定性将更强。

1.A

【解析】A.该图的食物网的能量的流动特点是单向的、逐级递减,且不循环的,A符合题意。

B.该食物链的起点是小麦,B不符合题意。

C.流经该食物网的总能量是照射在小麦上的光合作用固定的能量,C不符合题意。

D.一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生物部分由生产者、消费者和分解者组成。图中小麦是生产者,动物是消费者,因此,除图中所示的成分外,还缺少了非生物部分和分解者,D不符合题意。

2.C

【解析】A.由分析可知,A 和B 两种生物之间存在捕食关系,故A正确。

B.A表示被捕食者,B表示捕食者,根据食物链中能量递减的规律,A 的有机物总量多于B,故B正确。

C.能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,C错误。

D.食物链中的能量最终来源于生产者通过光合作用所固定的太阳能,故D正确。

3.C

【解析】A.绿色植物通过④光合作用消耗大气中的二氧化碳,释放氧气(超过了自身对氧的需要),维持生物圈中的二氧化碳和氧气的相对平衡,即碳—氧平衡,A正确。

B.细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫做呼吸作用。结合分析可知,生理过程①②③均表示生物的呼吸作用,B正确。

C.碳循环是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象,因此碳循环具有全球性。碳循环在生物群落与无机环境之间以二氧化碳的形式循环往复;碳循环在生物群落内部,以含碳有机物的形式沿着食物链和食物网进行,C错误。

D.⑤是人类活动中,化石燃料中的煤、石油、天然气等通过燃烧的方式释放二氧化碳。由于⑤等原因存在,目前二氧化碳排放已有超过生物圈碳中和的趋势,D正确。

4. 4 草→鼠→蛇→猫头鹰(或草→兔→蛇→猫头鹰) 猫头鹰 分解者、非生物物质和能量 草

【解析】(1)食物链是生产者与消费者之间吃与被吃的关系形成的链状结构,图中食物链有:草→兔→猫头鹰、草→兔→蛇→猫头鹰、草→鼠→猫头鹰、草→鼠→蛇→猫头鹰,所以图一的食物网由4条食物链组成。营养级越多,食物链越长,其中最长的一条食物链是草→鼠→蛇→猫头鹰或草→兔→蛇→猫头鹰。

(2)生态系统中的物质和能量会沿着食物链和食物网流动的,某些有害物质会通过食物链不断积累,在食物链中,营养级别越高,体内积累的有毒物质越多。在该生态系统中,猫头鹰的营养级别最高,有毒物质在猫头鹰中积累最多。

(3)生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括生产者、消费者和分解者。图一中的草属于生产者,各种动物属于消费者,作为一个完整的生态系统,图一中缺少的成分是分解者、非生物物质和能量。

(4)物质沿着食物链流动逐级递减。图二中有机物含量从多到少依次是丙、甲、乙,因此三种生物体构成的食物链是丙→甲→乙。所以“若图二中甲、乙、丙分别表示草→鼠→猫头鹰,这条食物链中三种生物的有机物总量,则丙对应的生物是草。

5. 体内有无脊柱 4 绿藻 呼吸作用

【解析】(1)灰鹭、金线鲃、鲫鱼都是脊椎动物体内都有脊柱,螺蛳和虾都是无脊椎动物体内都无脊柱,因此分类依据是体内有无脊椎骨构成的脊柱。

(2)在生态系统中,食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。该食物网中有4条食物链,即:绿藻→螺蛳→鲫鱼→灰鹭、绿藻→鲫鱼→灰鹭、绿藻→虾→灰鹭、绿藻→虾→金钱鲃→灰鹭。生产者是绿藻。

(3)流入一个营养级的能量,一部分通过呼吸作用以内能的形式散失。

6. A 竞争 非生物的物质和能量以及分解者 选择

【解析】(1)图示为甲、乙、丙、丁四种生物所含的能量比例关系,该四种生物能构成食物链,能量沿着食物链传递时是逐级递减的。乙、丙的能量比例相近,应为同一营养级,所以图中食物链为:甲→乙→丁,甲→丙→丁,故为图二中的A。

(2)根据(1)中食物链可知,乙与丙有共同的食物来源,所以两者属于竞争关系。

(3)图中食物链中包含生产者和消费者,若要形成生态系统,还需要的成分是非生物的物质和能量以及分解者。

(4)农药对害虫具有选择作用,淘汰了不抗药的个体,保留了抗药性强的个体,提高了害虫种群中抗药性基因的频率,害虫就会出现明显的抗药性,

浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(九)

生态系统的结构和功能

1、生态系统

生物群落和它所生活的环境中的非生物因素相互作用而形成的统一整体叫生态系统。

生态系统的组成成分:非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者。

地球上最大的生态系统是生物圈,包括了地球上的全部生物以及他们所生活的环境中的非生物因素。

它的范围上限可达离地面约10千米的高空,下限可至距海平面约11千米的海沟底部,或距地面深达2~3千米的岩石层。它包括了大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面

2、生态系统的类型

二、生态系统的成分

三、生物之间的食物联系

1. 食物链

在生态系统中,生产者和消费者以及消费者和消费者之间存在着吃与被吃的关系,这种各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫作食物链。

例如,兔吃草,狐吃兔,这就是一条食物链,可表示为:草→兔→狐。食物链一般以植物为基础,由植物到食草动物,再到食肉动物,后者可以捕食前者,如草→蝗虫→蛙→蛇→鹰。

特别提醒:

①食物链的组成成分中,不包括分解者和非生物成分,只反映生产者与消费者之间由于捕食和被捕食而发生的联系。

②任何一条食物链都开始于生产者,终结于最高级消费者。

2、食物链特点

(1)生物富集。如果一种有毒物质被食物链的低级部分吸收,如被草吸收,虽然浓度很低,不影响草的生长,但兔子吃草后有毒物质很难排泄,当它经常吃草,有毒物质会逐渐在它体内积累,鹰吃大量的兔子,不易分解也难以排出的有毒物质会在鹰体内进一步积累。因此食物链有累积和放大的效应,称为生物富集。(物质积累)

(2)能量单向流动,逐级递减。食物链是一种食物路径,食物链以生物种群为单位,联系着群落中的不同物种。食物链中的能量和营养素在不同生物间传递着,能量在食物链的传递表现为单向传导、逐级递减的特点。一条食物链一般包括3~5个环节。(由于食物链传递效率为10%~20%,因而无法无限延伸,存在极限)。

(3)捕食食物链的起点都是生产者,终点是不被其他动物所食的的动物,即最高营养级,中间不能有间断,不出现非生物物质和能量及分解者,即只有生产者和消费者

(4)单方向。食物链中的捕食关系是长期自然选择形成的、不会倒转,因此箭头一定是由上一营养级指向下一营养级。

3、营养级

一营养级:作为生产者的绿色植物和所有自养生物都处于食物链的起点,共同构成第一营养级。

二营养级:所有以生产者(主要是绿色植物)为食的动物都处于第二营养级,即食草动物营养级。

三营养级:第三营养级包括所有以植食动物为食的食肉动物。

依此类推,还会有第四营养级和第五营养级。

4、食物网

一个生态系统中,往往有很多条食物链,它们彼此交错连接,形成网状,我们称之为食物网。

在食物网中,一种生物常以多种生物为食,同一种生物又常常被多种消费者取食,各种生物因食物关系而彼此联系起来,当某一种生物大量减少或消失时,其他生物就直接或间接受到影响。

5、食物链,食物网小结

①生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的。

②能量在流动过程中是逐级递减的,在食物链中,营养级越高,所舍的能量越少,所包括的动物数量越少。

③在食物网中,如果某一动物的天敌消失,则这一动物在一定时间内数量会明显增多,当增多到一定数量后,由于食物不足,则其数量又会减少。

④生物在生态系统中食性越单一,生存的稳定性越小。

四、能量流动和物质循环

1、能量流动

(1) 概念:

能量流动是指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程

(2) 过程

a) 起点:从生产者固定太阳能开始

b) 渠道:食物链或食物网

c) 终点:以呼吸热形式散失

(3) 特点

a) 单向流动:生态系统中的能量只能沿着食物链单向流动,不能逆向流动,也不能循环流动。生产者→初级消费者→次级消费者…b) 逐级减少:每级生物都因呼吸作用而散失部分热能,下一级生物只能获得上一级生物的一部分能量,传递效率为10%~20%

2、物质循环

(1)概念:在生态系统中,组成生物体的一些基本化学元素,如碳、氢、氧、氮、磷、硫等,在生物群落与无机环境之间反复的出现和循环的过程

(2)特点:全球性、循环流动

(3)碳循环

a)碳在无机环境和生物群落中的交换形式:二氧化碳

b)环境中的CO2进入生物群落的主要途径是绿色植物的光合作用

c)碳在无机环境中的存在形式是二氧化碳和碳酸盐;在生物体内的存在形式是有机物

例1、如图表示某生态系统能量流动情况(单位:kJ),有关叙述正确的是( )

A.甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B.甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C.乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

例2、如图为自然界的碳循环示意图。下列有关该图的分析,正确的是( )

A.图示中“大气”的成分是氧气

B.图中的碳元素的流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物

C.生理过程①可以补充自然界中的氧气

D.过程①②的意义在于维持生物圈的碳氧平衡

例3、甲、乙、丙、丁四种生物组成某农田生态系统的一条食物链, 下图方框面积表示各生物体内所含杀虫剂的多少。下列说法正确的是( )

A.甲是消费者 B.丁是分解者

C.四种生物中含能量最多的是甲 D.乙就是要喷杀的害虫

例4、某温带草原里有鸟、昆虫、猫头鹰、青蛙和鼠、蛇等6种动物,它们相互间的关系如下图,请据图回答问题:

(1)该草原生态系统中的能量主要来自草固定的______。

(2)写出图中流入猫头鹰体内能量最少的食物链是______;能量在食物网中传递具有______的特点。

(3)若该食物网表示生态系统中生物群落一部分,则还缺少______这一成分。

例5、生态系统已成为当今生物学家日益重视的研究领域,如图表示生态系统各成分间的关系。请分析回答:

(l)生态系统所需的能量最终来源于___________:

(2)请写出图中的一条食物链___________:

(3)该生态系统中所有的麻雀属于一个___________(填“种群”、“群落”或“生态系统”);

(4)从生态系统的组成成分看,大多数的细菌和真菌属于生态系统中的___________;

(5)在一般情况下,生态系统中生物的种类、各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,这说明生态系统具有一定的___________能力。

例6、图一为某湿地生态系统中部分生物形成的食物网;图二表示图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量;图三表示该生态系统中碳循环的过程。请据图回答:

(1)图一所示的食物网中,水生植物的能量通过______条食物链传递给鹭;

(2)图二中的乙对应图一中的生物是______;

(3)图三中的字母A~E代表生态系统的成分,数字①~⑦代表推动碳循环的生理过程,则字母D代表______,数字③④⑤代表_______。

1.对如图食物网的分析,错误的是( )

A.要构成一个完整的生态系统,除了图中所示成分外,还需加入的成分是分解者和非生物环境

B.该食物网共有4条食物链

C.在“农作物→鼠→蛇”这条食物链中,若大量捕捉蛇,鼠的数量会先增多后减少

D.该食物网中最长的食物链是:农作物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇

2.下列关于生物圈、生态系统、食物链的叙述正确的是( )

A.益阳回龙山的所有植物可看作一个生态系统

B.雄安新区的“白洋淀”是一个生态系统

C.生物圈是指地球上所有生物的总称

D.“虾米→小鱼→大鱼”是一条完整的食物链

3.如图是某生态系统中几种生物间的关系示意图,下列叙述正确的是()

A.生物所需的能量最终来自太阳能 B.物质循环只与①④有关

C.生态平衡只与②③有关 D.①→②→③→④是一条食物链

4.如图为某生态系统碳循环过程示意图,甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,其中甲属于( )

A.生产者 B.消费者

C.分解者 D.非生物的物质和能量

5.建设美丽乡村,保护生态环境。如图是我市一个乡村庭院生态系统的模式图。

(1)鸡和猪都属于脊椎动物,猪属于哺乳动物的主要特征是______。

(2)写出其中的一条食物链______。

(3)从生态系统的成分分析,甲烷杆菌属于______。

(4)该生态系统中的生物通过______(填一种生理过程)和扩散作用将有机物中的碳元素转移到无机环境中。

6.我市的“水泵湿地公园”水域内,放置有许多的生态浮岛,它们是由混凝土,高分子材料等做成的“人工浮床”(如图甲所示)将植物种植在浮床上,利用植物净化水体据此,请回答下列问题:

(1)“生态浮岛”上的植物属于生态系统成分中的______

(2)“生态浮岛”上所有的微生物______(选填“能”或“不能”)作为一个生物群落

(3)浮岛上某条食物链中各生物体内某种有毒物质的相对含量如图乙所示请根据乙图写出该条食物链______(用箭头和图中字母表示)

(4)“生态浮岛”能净化水体,这主要体现了生物和环境之间的______关系

A.生物适应环境 B.生物影响环境 C.环境适应生物 D.环境改造生物

(5)放置浮岛后,该水体生态系统的稳定性将______(选填“更强”或“更弱”)

1.如图是生活在高山上的鹰、鼬、鼠、小麦,有关图示叙述正确的是( )

A.该图可以表示生物生命活动的能量流动

B.该食物链的起点是鼠

C.流经该食物网的总能量是照射在小麦上的太阳能

D.该图只需增加非生物的物质即可表示完整的生态系统A

2.如图A、B 是同一个草原群落里两种不同的生物,它们的个体数的变化关系如图所示,结合图像与相关知识,下列分析错误的是( )

A.A 和B 两种生物之间存在捕食关系 B.总体A 的有机物总量多于B

C.能量可以在A、B 物种间进行循环 D.它们的能量最终来自太阳能

3.如图所示是小明根据所学知识绘制的碳循环示意图。下列说法不正确的是( )

A.绿色植物通过④的作用维持自然界碳氧平衡

B.生理过程①②③均表示生物的呼吸作用

C.图中的碳元素的流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物

D.由于⑤等原因存在,目前二氧化碳排放已有超过生物圈碳中和的趋势

4.阳春三月,遂昌县新路湾镇蕉川村连片的油菜花娇艳怒放,吸引许多游客前往踏春赏花。图一表示该地生态系统中的食物网:图二是某条食物链中三种生物体内所含有机物总量的直方图。请据图回答问题:

(1)图一的食物网由 ___________条食物链组成,写出一条最长的食物链___________;

(2)图一的土壤中含有某些难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是___________;

(3)作为一个完整的生态系统,图一中缺少的成分有___________;

(4)若图二中甲、乙、丙分别表示草→鼠→猫头鹰这条食物链中三种生物的有机物总量,则丙对应的生物是___________。

5.如图所示为某生态系统的食物网,回答问题:

(1)若将灰鹭、金线鲃、鲫鱼分为一类,螺蛳和虾分为另一类,则分类依据是___________。

(2)该食物网中共有___________条食物链,生产者是___________。

(3)能量在沿食物链流动的过程中会不断减少,减少的原因是食物链中每一级生物同化的能量一部分通过___________(填写生理活动)以内能等形式散失,还有一部分流向分解者。

6.某农田生态系统中有四种生物,四种生物所占的能量比例关系如图一所示。假设这四种生物能构成食物链。

(1)这四种生物之间的食物关系最可能是图二A、B、C、D中的___________;

(2)根据(1)中食物链可知,乙与丙主要有___________关系;

(3)若要形成生态系统,还需要的成分是___________;

(4)若该农田经常使用同种农药,害虫就会出现明显的抗药性,这是因为农药对害虫有_________作用,使抗药性的害虫被保留了下来。

答案及解析

例1、D

【解析】A.不是营养级越低个体数量越多,如在食物链:松树→松毛虫→鸟中,松树的数量会少于松毛虫的数量,A错误。

B.丙的能量来自于乙的一少部分,乙的能量来自于甲的一少部分,二者的能量之和少于甲的能量,因此与甲的能量不相等,B错误。

C.在两个营养级之间能量的传递率为10%-20%,因此乙具有的能量越多,则丙获得的能量越多,C错误。

D.图中第二营养级的同化能量为200,第三营养级的同化能量为30,因此第二营养级到第三营养级的能量传递效率为:30÷200×100%=15%,D正确。

例2、D

【解析】A.图示中“大气”的成分是氧气和二氧化碳等,A不符合题意。

B.图中的碳元素的流动方向是植物到动物、动物到微生物、植物到微生物,B不符合题意。

C.生理过程①表示植物的呼吸作用,排出二氧化碳。②表示植物的光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,C不符合题意。

D.植物利用二氧化碳作原料进行光合作用制造有机物,二氧化碳进入有机(生物)环境,植物通过呼吸作用和动物的呼吸作用产生二氧化碳,使碳元素由生物体进入无机环境,而①表示植物的呼吸作用,②表示植物的光合作用, 故过程①②的意义在于维持生物圈的碳氧平衡, D符合题意。

例3、A

【解析】A.在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,所以甲、乙、丙、丁四种生物构成食物链为:丁→丙→乙→甲,所以甲是消费者,故A正确。

B.生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。因此,食物链丁→丙→乙→甲中,因此丁是生产者,故B错误。

C.能量沿食物链逐级递减,所以生产者的数量最多,因此图中四种生物中含能量最多的是丁,故C错误。

D.食物链的第二营养级为植食性动物,所以食物链丁→丙→乙→甲中,丙为药物喷杀的害虫,故D错误。

例4、太阳能 光能 草→昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰 单向流动,逐级递减 分解者

【解析】(1)该生态系统的生产者是草,草通过光合作用将太阳能转化成化学能贮存在有机物中,并通过食物链流动到其他生物体内,因此该生态系统的能量来自于草固定的太阳能。

(2)能量在沿着食物链、食物网流动的过程中是单向的,逐级递减的,传递的效率是10%-20%,营养级越多,在流动中消耗的能量就越多,所以流入猫头鹰体内能量最少的那条食物链是最长的那条食物链,即:草→昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰。

(3)一个完整的生态系统包括生物部分:生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌、真菌)以及非生物部分,若该食物网表示生态系统中生物群落一部分,则还缺少分解者。

例5、太阳能 植物→虫→鸟 种群 分解者 自动调节

【解析】(1)在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能,绿色植物通过光合作用制造有机物,有机物中储存着来自阳光的能量,所以此生态系统所需能量最终来源于太阳能。

(2)食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。即图中的一条食物链是:植物→虫→鸟。

(3)种群指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。该生态系统中所有的麻雀属于一个种群。

(4)从生态系统的组成成分看,大多数的细菌和真菌属于生态系统中的分解者,能分解有机物变成无机盐和水等。

(5)在一般情况下,生态系统中生物的种类、各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,这种现象叫作生态平衡,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。但是这种能力是有一定限度的。

例6、 4 浮游动物 分解者 呼吸作用

【解析】(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,图一所示的食物网中包含的食物链有:①水生植物→蟹→鹭;②水生植物→浮游动物→蟹→鹭;③水生植物→浮游动物→虾→鹭;④水生植物一浮游动物→虾→鱼→鹭。所以,水生植物的能量通过4条食物链传递给鹭。

(2)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。故图二可反映的食物链是:丁一乙→甲→丙,与“水生植物→浮游动物→蟹→鹭;水生植物→浮游动物→虾→鹭”对比可知,图二中的乙对应图一中的生物是浮游动物。

(3)图三表示该生态系统中碳循环过程,则A生产者、B初级消费者、C次级消费者、D分解者、E无机环境的二氧化碳。D分解者的作用是将有机物分解成简单的无机物归还到无机环境中,促进物质循环。数字③④⑤代表呼吸作用,能产生E二氧化碳。

1.B

【解析】A.生态系统包括生物成分和非生物成分,图中还缺少非生物环境和分解者,A正确。

B.图中共有5条食物链,分别是农作物→昆虫→鸟,农作物→昆虫→蜘蛛→鸟,农作物→昆虫→青蛙→蛇,农作物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇,农作物→鼠→蛇,B错误。

C.生态系统具有一定的自我调节能力,在农作物→鼠→蛇这条食物链中,如大量捕食蛇,则鼠的数量会先增多后减少,维持动态平衡,C正确。

D.最长的一条食物链是农作物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇,D正确。

2.B

【解析】A.生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分由生产者、消费者和分解者;非生物部分有阳光、空气、水等。益阳回龙山的所有植物只有是一部分生产者,还缺少消费者、分解者和非生物部分,因此不能构成生态系统,A错误。

B.雄安新区的“白洋淀”,即包括了环境,又包括了此环境中所有的生物,因此属于生态系统,B正确。

C.生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称,C错误。

D.“虾米→小鱼→大鱼”中虾米是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,D错误。

3.A

【解析】A.生态系统的能量流动是从生产者固定太阳能开始的,所以该生态系统中各种生物进行生命活动所需能量的根本来源是太阳能,A正确。

B.物质循环是在生物群落与无机环境间物质可以反复出现,反复利用,循环运动,不会消失.可见物质循环与①②③④都有关,B错误。

C.生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和比例总是维持在相对稳定的状态。生态平衡与图中的①②③④都有关,C错误。

D.图中所示的植物、鸟、虫、细菌和真菌几种生物中,植物是食物链的起始环节。图中①是生产者,②初级消费者、③次级消费者、④分解者,构成食物链只有一条①→②→③,D错误。

4.D

【解析】生态系统的组成包非生物部分和生物部分,其中生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。碳在生物群落和无机环境间主要以二氧化碳的形式进行循环。如图为某生态系统碳循环过程示意图,图中甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,甲与乙之间为双箭头,并且乙、丙和丁均有箭头指向甲,所以甲是非生物的物质和能量,乙为生产者,丙为消费者,丁为分解者。

5. 胎生、哺乳 蔬菜→人(鸡(猪)→人) 分解者 呼吸作用

【解析】(1)猪的胚胎在母体子宫里发育成胎儿,胎儿从母体生出来,而刚出生的幼体只能靠猪的乳腺分泌的乳汁生活为哺乳,因此猪属于哺乳动物。

(2)食物链的起始者是蔬菜,图中的食物链: 蔬菜→人。

(3)甲烷杆菌属于生态系统中的分解者,能够分解有机物。

(4)生态系统中的生物吸入氧气,呼出二氧化碳,因此将碳元素转移到无机环境中。

6.生产者 不能 D→B→C→A B 更强

【解析】(1)在生态系统中绿色植物能进行光合作用制造有机物是生产者,因此“生态浮岛”上的植物属于生态系统成分中的生产者。

(2)群落是指在一定区域内所有生物的总和,因此“生态浮岛”上所有的微生物不能作为一个生物群落,还要包括其他生物种群。

(3)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系。在生态系统中,有毒物质沿着食物链传递积累的,因此营养级越高,有毒物质越多,营养级越低,有毒物质越少。从图乙中可以看出各种生物体内毒素含量从少到多依次是D、B、C、A,因此食物链是:D→B→C→A。

(4)生物影响环境是指由于生物的生活使得环境发生变化,因此“生态浮岛”能净化水体,这主要体现了生物和环境之间的生物影响环境关系,故选B。

(5)生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏。放置浮岛后,该水体生态系统的稳定性将更强。

1.A

【解析】A.该图的食物网的能量的流动特点是单向的、逐级递减,且不循环的,A符合题意。

B.该食物链的起点是小麦,B不符合题意。

C.流经该食物网的总能量是照射在小麦上的光合作用固定的能量,C不符合题意。

D.一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生物部分由生产者、消费者和分解者组成。图中小麦是生产者,动物是消费者,因此,除图中所示的成分外,还缺少了非生物部分和分解者,D不符合题意。

2.C

【解析】A.由分析可知,A 和B 两种生物之间存在捕食关系,故A正确。

B.A表示被捕食者,B表示捕食者,根据食物链中能量递减的规律,A 的有机物总量多于B,故B正确。

C.能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,C错误。

D.食物链中的能量最终来源于生产者通过光合作用所固定的太阳能,故D正确。

3.C

【解析】A.绿色植物通过④光合作用消耗大气中的二氧化碳,释放氧气(超过了自身对氧的需要),维持生物圈中的二氧化碳和氧气的相对平衡,即碳—氧平衡,A正确。

B.细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫做呼吸作用。结合分析可知,生理过程①②③均表示生物的呼吸作用,B正确。

C.碳循环是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象,因此碳循环具有全球性。碳循环在生物群落与无机环境之间以二氧化碳的形式循环往复;碳循环在生物群落内部,以含碳有机物的形式沿着食物链和食物网进行,C错误。

D.⑤是人类活动中,化石燃料中的煤、石油、天然气等通过燃烧的方式释放二氧化碳。由于⑤等原因存在,目前二氧化碳排放已有超过生物圈碳中和的趋势,D正确。

4. 4 草→鼠→蛇→猫头鹰(或草→兔→蛇→猫头鹰) 猫头鹰 分解者、非生物物质和能量 草

【解析】(1)食物链是生产者与消费者之间吃与被吃的关系形成的链状结构,图中食物链有:草→兔→猫头鹰、草→兔→蛇→猫头鹰、草→鼠→猫头鹰、草→鼠→蛇→猫头鹰,所以图一的食物网由4条食物链组成。营养级越多,食物链越长,其中最长的一条食物链是草→鼠→蛇→猫头鹰或草→兔→蛇→猫头鹰。

(2)生态系统中的物质和能量会沿着食物链和食物网流动的,某些有害物质会通过食物链不断积累,在食物链中,营养级别越高,体内积累的有毒物质越多。在该生态系统中,猫头鹰的营养级别最高,有毒物质在猫头鹰中积累最多。

(3)生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括生产者、消费者和分解者。图一中的草属于生产者,各种动物属于消费者,作为一个完整的生态系统,图一中缺少的成分是分解者、非生物物质和能量。

(4)物质沿着食物链流动逐级递减。图二中有机物含量从多到少依次是丙、甲、乙,因此三种生物体构成的食物链是丙→甲→乙。所以“若图二中甲、乙、丙分别表示草→鼠→猫头鹰,这条食物链中三种生物的有机物总量,则丙对应的生物是草。

5. 体内有无脊柱 4 绿藻 呼吸作用

【解析】(1)灰鹭、金线鲃、鲫鱼都是脊椎动物体内都有脊柱,螺蛳和虾都是无脊椎动物体内都无脊柱,因此分类依据是体内有无脊椎骨构成的脊柱。

(2)在生态系统中,食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。该食物网中有4条食物链,即:绿藻→螺蛳→鲫鱼→灰鹭、绿藻→鲫鱼→灰鹭、绿藻→虾→灰鹭、绿藻→虾→金钱鲃→灰鹭。生产者是绿藻。

(3)流入一个营养级的能量,一部分通过呼吸作用以内能的形式散失。

6. A 竞争 非生物的物质和能量以及分解者 选择

【解析】(1)图示为甲、乙、丙、丁四种生物所含的能量比例关系,该四种生物能构成食物链,能量沿着食物链传递时是逐级递减的。乙、丙的能量比例相近,应为同一营养级,所以图中食物链为:甲→乙→丁,甲→丙→丁,故为图二中的A。

(2)根据(1)中食物链可知,乙与丙有共同的食物来源,所以两者属于竞争关系。

(3)图中食物链中包含生产者和消费者,若要形成生态系统,还需要的成分是非生物的物质和能量以及分解者。

(4)农药对害虫具有选择作用,淘汰了不抗药的个体,保留了抗药性强的个体,提高了害虫种群中抗药性基因的频率,害虫就会出现明显的抗药性,

浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(九)

生态系统的结构和功能

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况