浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(六):生物与环境的相互关系【word,含答案解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(六):生物与环境的相互关系【word,含答案解析】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-29 09:49:25 | ||

图片预览

文档简介

一、环境对生物的影响

1、影响生物的环境因素可以分为非生物因素和生物因素

2、非生物因素

含义:阳光、温度、水、空气、无机盐等属于非生物因素,所有生物的生活都会受到非生物因素的影响。

实例:受到风的影响而形成的旗树;受光的影响而向窗户方向生长的龟背竹;由于缺水沙漠中植物稀少等。

3、生物因素

生物因素是指影响某种生物生活的其他生物。自然界中的每一种生物,都受环境中其他生物的影响,这些其他生物包括同种生物的其他个体和不同种的生物。

生物与生物之间的关系

二、生物对环境的适应和影响

在生物与环境相互作用的漫长过程中,生物也在不断的进化,以适应环境。生物只有适应环境才能生存,现存的每一种生物,都具有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式。

1.植物对环境的适应方式

许多植物的根、茎、叶、花、果实和种子等器官都有明显的适应性特征。生长在沙漠地区的骆驼刺根深而叶小;仙人掌的叶变成刺也是为了适应缺水环境。

2. 动物对环境的适应方式

(1)保护色:动物为适应栖息地环境而具有的与环境色彩相似的体色。具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对他躲避敌害或捕猎动物都是有利的。如生活在冰雪世界的北极熊、北极狐等体色为白色

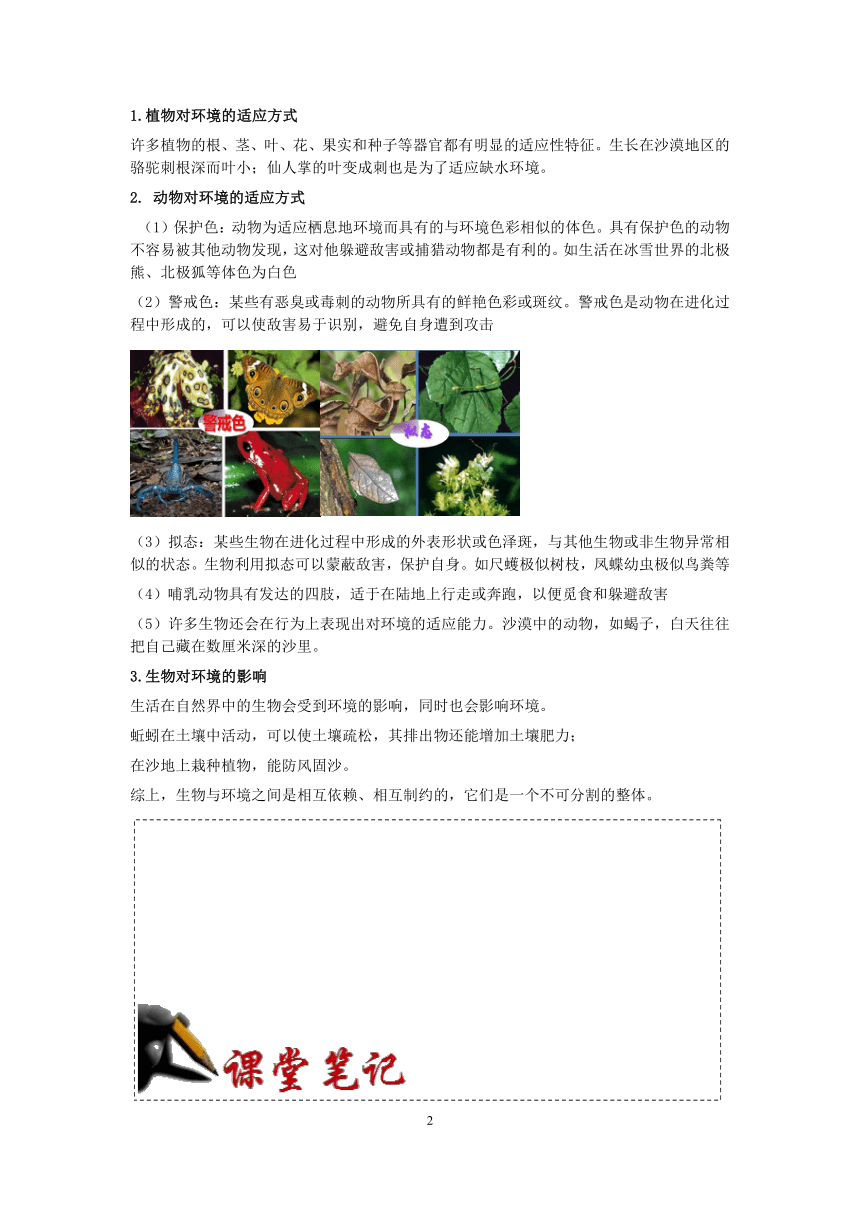

(2)警戒色:某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩或斑纹。警戒色是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击

(3)拟态:某些生物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态。生物利用拟态可以蒙蔽敌害,保护自身。如尺蠖极似树枝,凤蝶幼虫极似鸟粪等

(4)哺乳动物具有发达的四肢,适于在陆地上行走或奔跑,以便觅食和躲避敌害

(5)许多生物还会在行为上表现出对环境的适应能力。沙漠中的动物,如蝎子,白天往往把自己藏在数厘米深的沙里。

3.生物对环境的影响

生活在自然界中的生物会受到环境的影响,同时也会影响环境。

蚯蚓在土壤中活动,可以使土壤疏松,其排出物还能增加土壤肥力;

在沙地上栽种植物,能防风固沙。

综上,生物与环境之间是相互依赖、相互制约的,它们是一个不可分割的整体。

例1、生物通过自身形态结构变化来适应环境。下列关于生物与环境关系描述不正确的是( )

A.竹节虫的形态像竹节是对高湿度的适应 B.骆驼刺根系发达是对缺水环境的适应

C.北极熊厚厚的皮毛是对寒冷环境的适应 D.龟背竹向窗户方向生长是对单侧光的适应

例2、生活在沙漠中的骆驼对缺水环境有较强的适应能力图中呈现的是骆驼中两种不同情况下的体温昼夜变化,有关骆驼的说法正确的是( )

A.骆驼是通过增加体温的变化方式来适应缺水环境的

B.对体温的调节是通过大脑中的体温调节中枢实现的

C.骆驼的这一适应环境的特征是长期自然选择的结果

D.骆驼的体型特征是由其细胞结构特点决定的

例3、南美洲鲈鱼形如败叶;生活在北极的白熊毛色纯白;钴蓝箭毒蛙拥有极强的毒性,幽蓝的身体让它们特别的显眼;钩线青尺蛾能随季节变化自己的颜色,伪装成嫩芽。这四种现象分别是( )

A.保护色 拟态 保护色 警戒色 B.保护色 拟态 警戒色 保护色

C.拟态 保护色 拟态 警戒色 D.拟态 保护色 警戒色 拟态

例4、农民用某种杀虫剂消灭棉铃虫,开始使用时效果不错,但长期使用效果越来越差,造成这种情况最可能的原因是( )

A.该杀虫剂的药效不稳定

B.棉铃虫经过长期努力,适应了有该杀虫剂的环境

C.少数抗药性强的棉铃虫存活下来并大量繁殖

D.杀虫剂使棉铃虫的基因产生了抗药性变异

例5、在南美洲的巴西北部亚马逊河流域就有这么一种能救命的植物。它有着魁梧却奇异的身材:它足足有30米高,巨型纺锤形的肚子能储存约2吨水,人们称之为纺锤树。每年旱季,纺锤树纷纷开始落叶;而在雨季,纺锤树又会萌生出稀疏的心形叶子。

(1)根据纺锤树魁梧却奇异的身材,可以推测当地的气候可能具有________(写出一个即可)的特点。

(2)科学兴趣小组的同学想要利用营养液对纺锤树进行无土栽培,他们的依据是____________

A.植物可以从营养液中吸收水分和无机盐 B.植物可以从营养液中吸收有机物

C.无土栽培中营养液成分易于控制 D.无土栽培可以最大化节约种植空间

(3)请根据纺锤树的外貌特征猜测纺锤树的根系具有怎样的生长特点,并说明理由。____

1.下列生物与环境的关系实例中,哪一项描述与其他三项不同( )

A.仙人掌叶特化为刺 B.落叶阔叶树冬季落叶

C.蚯蚓改良土壤 D.竹节虫与竹的枝叶相似

2.分布在黑龙江流域的雷鸟冬天换上以白色为主的羽毛,以逃避敌害。有一年,冬季天气特别暖和,迟迟不下雪,,结果雷鸟减少了许多,与此相关的生物学现象为( )

①警戒色②拟态③保护色④适应⑤适应的相对性

A.①④ B.①⑤ C.③⑤ D.②③

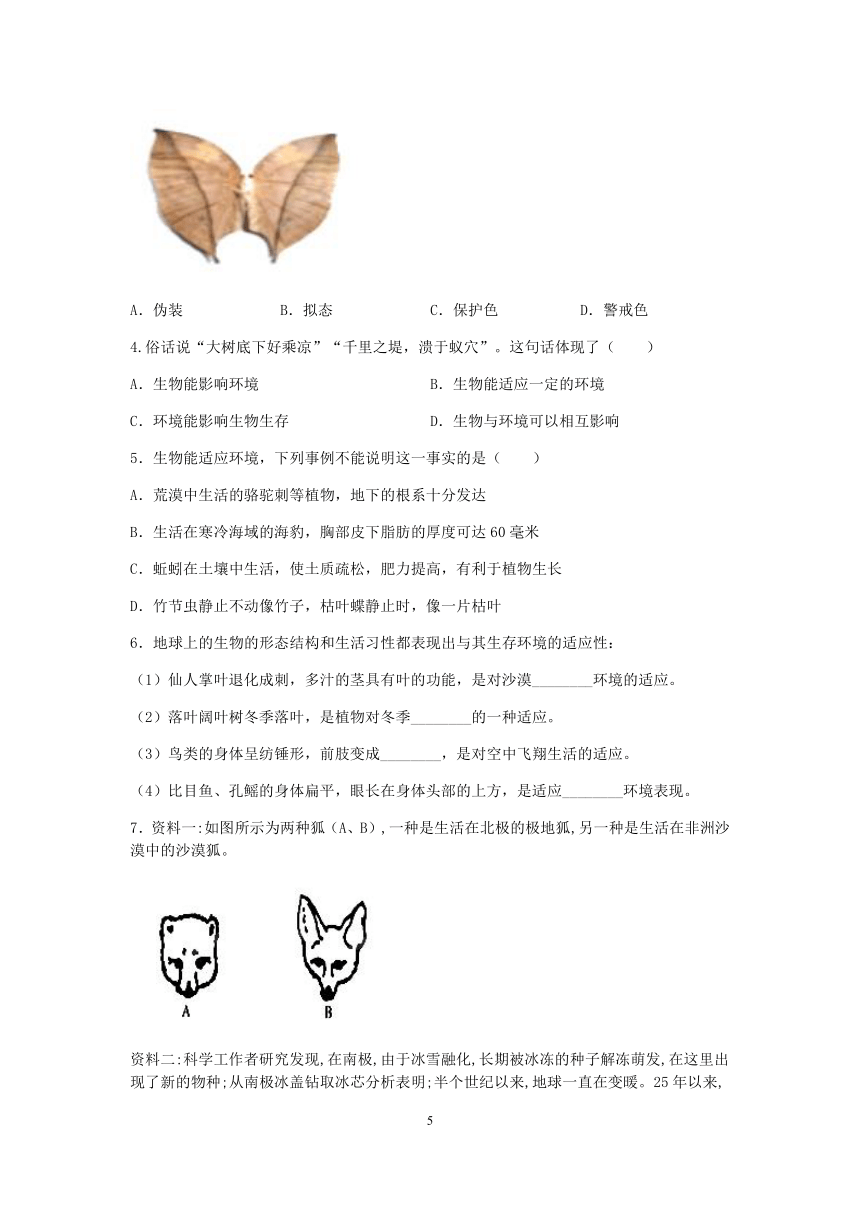

3.如图所示是一只枯叶蝶,其形态体色与枯叶十分相近,因此天敌很难发现它的踪迹。这种现象在生物学上被称为( )

A.伪装 B.拟态 C.保护色 D.警戒色

4.俗话说“大树底下好乘凉”“千里之堤,溃于蚁穴”。这句话体现了( )

A.生物能影响环境 B.生物能适应一定的环境

C.环境能影响生物生存 D.生物与环境可以相互影响

5.生物能适应环境,下列事例不能说明这一事实的是( )

A.荒漠中生活的骆驼刺等植物,地下的根系十分发达

B.生活在寒冷海域的海豹,胸部皮下脂肪的厚度可达60毫米

C.蚯蚓在土壤中生活,使土质疏松,肥力提高,有利于植物生长

D.竹节虫静止不动像竹子,枯叶蝶静止时,像一片枯叶

6.地球上的生物的形态结构和生活习性都表现出与其生存环境的适应性:

(1)仙人掌叶退化成刺,多汁的茎具有叶的功能,是对沙漠________环境的适应。

(2)落叶阔叶树冬季落叶,是植物对冬季________的一种适应。

(3)鸟类的身体呈纺锤形,前肢变成________,是对空中飞翔生活的适应。

(4)比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应________环境表现。

7.资料一:如图所示为两种狐(A、B),一种是生活在北极的极地狐,另一种是生活在非洲沙漠中的沙漠狐。

资料二:科学工作者研究发现,在南极,由于冰雪融化,长期被冰冻的种子解冻萌发,在这里出现了新的物种;从南极冰盖钻取冰芯分析表明;半个世纪以来,地球一直在变暖。25年以来,南极气温上升了1℃。这些都说明一个现象:地球在变暖。

(1)图中生活在北极的极地狐是___________。

(2)B狐耳朵较大,由此可推测,它生活在___________。

如果地球“变暖”进一步加剧,那么极地狐将对___________(填“增多”或“减少直至濒临灭绝”)。

1.沙漠中的抬尾芥虫在大雾深夜爬上沙丘顶,高高抬起屁股,其目的是( )

A.沙漠中的动物喜欢高温环境,雾夜气温低,头部低埋可以保暖

B.雾夜水汽充足,为了保证翅膀不被弄湿,屁股翘起使水滴从腹部流下

C.收集水滴,沿身体流下至头部,供饮用

D.沙漠白天气温高,天敌雾夜活动频繁,翘起屁股改变外型可以躲避天敌

2.生物形态结构总是与生长的环境相适应的。某地区春季低温潮湿,夏季高温干旱,生长着一种春、夏季叶型不同的植物,其叶型数据如下表。下列推断正确的是( )

项目 表面积() 表皮厚度()

甲型叶 292 14

乙型叶 144 24

A.甲型叶生长在春季,利于光合作用 B.乙型叶生长在春季,利于光合作用

C.甲型叶生长在夏季,降低蒸腾作用 D.乙型叶生长在夏季,增强蒸腾作用

3.非洲鸵鸟和美洲鸵鸟是由共同祖先繁衍而来的,现在两者差异很大(如图所示),它们对各自生活环境的适应情况是( )

A.非洲鸵鸟能适应环境,美洲鸵鸟不能适应环境

B.美洲鸵鸟能适应环境,非洲鸵鸟不能适应环境

C.非洲鸵鸟和美洲鸵鸟都能适应环境

D.非洲鸵鸟和美洲鸵鸟都不能适应环境

4.如果我们仔细观察就可以发现,许多生物都具有独特的生理特点以适应环境。下列四种生物中,其特点与缺水环境无直接关系的是( )

A.猴面包树的茎内驻有大量的水 B.成熟的西瓜内驻有大量的水

C.骆驼一次喝大量水并储存在胃中 D.仙人掌之类的植物具有叶刺

5.达尔文环球航行到达加拉帕戈斯群岛的某岛屿时,发现这里仙人掌非常丰富,地雀的喙也与其他岛屿地雀的喙不同,大多为尖而长(如图)。对这一现象最合理的解释是( )

A.喙尖而长的地雀比其他形状喙的地雀繁殖能力强

B.喙尖而长的地雀比其他形状喙的地雀更凶猛

C.喙尖而长的地雀比其他形状喙的地雀更高等

D.喙尖而长的地雀更适应在仙人掌丰富的岛屿生存

6.网红“捕蝇草”是一种多年生草本植物,原本生长在养份比较贫瘠的湿地的。因它的顶端长有一个酷似“贝壳”的捕虫夹,且能分泌蜜汁,当有小虫闯入时,能快速将其夹住并消化吸收,所以被誉为自然界的肉食植物。当有小虫闯入时,捕蝇草能快速产生捕食运动,这是植物感应性的一种表现形式。

(1)下列现象中与捕蝇草感应性不属于同一类的是______。

A.向日葵的花盘总是朝向太阳

B.植物的根都朝向较湿润的地方生长

C.郁金香的花在温度高时开放,温度低时闭合

(2)捕蝇草能捕食昆虫并消化其养份,可把它归类为植物,这样归类的主要依据是______。

答案及解析

例1、A

【解析】A.竹节虫酷似竹节,目的是与环境颜色一致,避免敌害发现,是一种防御行为,是环境影响生物,错误。

B.沙漠地区干旱少雨,骆驼刺根系非常发达是对缺水环境的适应,正确。

C.北极被冰雪覆盖,环境颜色为白色,北极熊体色为白色,与环境颜色一致,不易被敌害发现,厚厚的脂肪层可以保温,是北极熊对北极环境的一种适应,是生物对环境的适应,正确。

D.植物感受刺激并作出反应的特性称为植物的感应性,龟背竹向窗户方向生长是对单侧光的适应,正确。

例2、C

【解析】A.生物必须适应环境才能生存,在炎热的沙漠中非常干燥,水源罕见。骆驼,尿液非常少,而且一般不出汗,当体温升高到46℃时才会出汗。可以减少体内水分的消耗,适应干旱缺水的环境,通过两种情况比较可知,骆驼是通过增加体温的变化幅度的方式来适应缺水环境的,错误。

B.脑干位于大脑的下方和小脑的前方,它的最下面与脊髓相连,脑干的灰质中含有一些调节人体基本生命活动的中枢(如心血管中枢、呼吸中枢等);对体温的调节是通过脑干中的体温调节中枢实现的,错误。

C.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性。骆驼的这一适应环境的特征是长期自然选择的结果,正确。

D.基因控制生物的性状,骆驼的体型特征是由其体内基因决定的,错误。

例3、D

【解析】南美洲鲈鱼形如败叶,鲈鱼的形态和败叶相似,属于拟态。

生活在北极的白熊毛色纯白,外表颜色与周围环境相类似,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色。

钴蓝箭毒蛙拥有极强的毒性,幽蓝的身体让它们特别的显眼,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。

钩线青尺蛾能随季节变化自己的颜色,伪装成嫩芽,钩线青尺蛾的形态和嫩芽相似,属于拟态。

例4、C

【解析】A、棉铃虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,并不是这种杀虫剂的药效不稳定,A错误。

B、长期使用某种杀虫剂后,棉铃虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是棉铃虫对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来,B错误。

C、使用杀虫剂时,把抗药性弱的棉铃虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的棉铃虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的棉铃虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的棉铃虫杀死,抗药性强的棉铃虫活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的棉铃虫是抗药性强的棉铃虫。在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂灭虫的效果越来越差,C正确。

D、棉铃虫本身就存在着抗药性,不是长期使用杀虫剂后,棉铃虫逐渐产生抗药性的,D错误。

例5、旱季时间较长,雨季较短 AC 根系发达。发达的根系才能吸收到了大量的水,并且把水储存到了纺锤树的膨大的树干里

【解析】(1)它有着魁梧却奇异的身材:它足足有30米高,巨型纺锤形的肚子能储存约2吨水,人们称之为纺锤树,由于雨季较短,旱季时间长,故该植物的肚子能储存约2吨水,是为了积蓄水分应对干旱的气候,这是植物适应环境的体现。所以推测当地的气候可能是旱季时间较长,雨季较短。

(2)无土栽培指的是不用土壤,而是依据植物生活所需无机盐的种类和数量的多少,将无机盐按照一定的比例配成营养液,具有产量高、节约土地和水肥,不受季节限制、没有污染等优点。科学兴趣小组的同学想要利用营养液对纺锤树进行无土栽培,他们的依据是植物可以从营养液中吸收水分和无机盐,无土栽培中营养液成分易于控制。

(3)纺锤树根系发达,根的作用是能够吸收水分,根系越发达会吸收大量的水,并且把水储存到了纺锤树的膨大的树干里。

1.C

【解析】ABD.仙人掌叶特化为刺、落叶阔叶树冬季落叶、竹节虫与竹的枝叶相似都是生物适应环境,ABD不符合题意。

C.蚯蚓改良土壤是生物影响环境,与其他三项不同,C符合题意。

2.C

【解析】动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色。具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的。例如:生活在寒带的雷鸟,在白雪皑皑的冬天,体表的羽毛是纯白色的,这是对环境的一种适应,也是防止被敌害发现,同时便于捕食猎物,是对自身的一种保护。但是,有时候冬季少雪,或迟下雪,这种情况下,雷鸟换上白色的羽毛反而容易被捕食。这种现象说明生物对环境的适应是相对的,而不是绝对的,故只有③⑤正确。

3.B

【解析】警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。有些动物如瓢虫鞘翅具有鲜艳的色斑,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。保护色动物外表颜色与周围环境相类似,如草地上的昆虫都是绿色的,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色。

根据拟态的概念可知:某些生物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态即为拟态。例如,竹节虫的形状像竹枝,尺蠖的形状像树枝,枯叶蝶停息在树枝上的模样像枯叶(翅的背面颜色鲜艳。在停息的时候,两翅合拢起来,翅的腹面向外,现出枯叶的模样)。

4.A

【解析】生物通过自身的生命活动,不断地从环境中获取营养物质,同时又将新陈代谢的产物(氧、二氧化碳、水等)排放到环境中去,因此,生物的生命活动对无机环境也有影响。例如:“千里之堤,溃于蚁穴”指的是一个小小的蚂蚁洞,可以使千里长堤溃决,说明了生物对环境的影响。“大树底下好乘凉”说明是大树的存在使环境温度降低了,体现的是生物影响环境。

5.C

【解析】A、荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长很多,可以吸收到沙漠深处的水分,适应干旱缺水的沙漠环境,A不符合题意。

B、生活在寒冷雪域中的海豹,胸部皮下脂肪的厚度可达60毫米,有利于保持体温,是对寒冷环境的适应,B不符合题意。

C、蚯蚓的活动使土壤变得疏松,是生物蚯蚓对环境的影响,C符合题意。

D、竹节虫静止不动像竹子,和环境中的竹子相似,这也能保护它自己,因此对环境的适应,枯叶蝶静止时,像一片枯叶,和环境中枯叶相似,这样可以保护它自己,这也是它对环境的适应,D不符合题意。

6.干旱 寒冷 翼 深水

【解析】(1)仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,因此这就是它适应干旱缺水的沙漠环境的特征。

(2)冬季植物落叶,可以降低蒸腾作用,减少因进行蒸腾作用的热量散失,避免因温度过低而冻伤甚至冻死,因此冬季植物落叶是植物对冬季寒冷环境的一种适应。

(3)鸟类的结构特征总是与其生活相适应的,如前肢变成翼,有大型是正羽,排成扇形,适于飞行;身体呈流线型,可以减少飞行时的阻力;体内有气囊,辅助肺完成双重呼吸,可以供给充足的氧气;有的骨中空,有的骨愈合,直肠很短,能减轻体重;胸肌发达,利于牵动两翼完成飞行动作。

(4)比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应深海环境表现。

7.(1)A(2)非洲沙漠、减少直至濒临灭绝

【解析】(1)极地狐耳朵较小,嘴巴不突出,是为了减少热量的散失,保持体温,以适应温度低气候寒冷的北极环境,因此A是北极狐。

(2)B狐耳朵较大,嘴巴突出,可以增加热量的散失,降低体温,适应炎热干燥的沙漠环境,因此B是生活在非洲沙漠中的沙漠狐.如果地球“变暖”进一步加剧,北极温度升高,浮冰融化,适应寒冷环境的极地狐就不能适应北极的环境了,因此极地狐数量减少,甚至濒危灭绝。

1.C

【解析】沙漠地区严重缺失水分,沙漠里及难找到水源,而沙漠中的抬尾芥虫在大雾深夜爬上沙丘顶,高高得起屁股,让水气在他的屁股上凝结,凝结成小水滴,然后往嘴里滴,抬尾芥虫用这个办法补充水分。选项C符合题意。

2.A

【解析】甲型叶表面积大,可以接受更多的阳光,适应生活在光照较弱春季;同时表面积大表皮厚度小,保水能力弱,蒸腾作用强,适合生长在低温潮湿的夏季。乙型叶表面积较小,接受光照较少,适合生长在光照强烈的夏季;表面积小表皮厚度大,保水能力强,蒸腾作用弱,适合生长在高温干旱的夏季。

3.C

【解析】无论是美洲鸵鸟还是非洲鸵鸟,它们现在的形态结构及生活习性都是长期适应环境的结果,它们都能适应环境。如果它们不能适应环境的话,就已经被自然界所淘汰了,C正确。

4.B

【解析】A. 猴面包树生长在气候炎热干燥地区,驻有大量水的茎是为了适应缺水环境,故A说法错误;

B. 西瓜内驻有大量水是因为西瓜一般生长在水分充足的地方,故与缺水环境无关,故B说法正确;

C. 骆驼为适应在沙漠中生活,所以一次和大量水并储存在胃中,故C说法错误;

D. 仙人掌为减少体内水分散失,通过将叶进化为叶刺减弱蒸腾作用适应沙漠缺水环境,故D说法错误。

5.D

【解析】按照达尔文的观点,地雀的个体之间喙不同即存在着变异,有的地雀的喙尖而长,有的喙粗而短,喙尖而长的地雀容易取食仙人掌而生存下来,这是适者生存,而喙粗而短的地雀不容易取食仙人掌,生存下来的机会较少,这是不适者被淘汰,这样一代代的选择、进化下去,就形成了今天达加拉帕戈斯群岛的某岛屿的大多为喙尖而长的地雀,因此这是自然选择的结果,是喙尖而长的地雀更适应在仙人掌丰富的岛屿生存的结果。

考点:此题考查的是达尔文的自然选择学说。

6. A、B 它的细胞结构中含有叶绿体、细胞壁,能通过光合作用合成有机物

【解析】(1)向日葵的花盘总是向着太阳转动,这说明生物具应激性,是生物对环境的适应的一种表现形式。是生物具有的普遍特性,郁金香的花通常在温度升高时开放,在温度降低时闭合,属于感性运动。植物的运动主要是受某些外界条件的刺激而引起的。其中运动方向与刺激方向有关的叫做向性运动。向性运动又包括向光性、向地性、向水性、向化性等。植物的根都朝向较湿润的地方生长属于植物的应激性。因此下列现象中与捕蝇草感应性不属于同一类的是A、B。

(2)植物和动物都能对外界刺激作出反应;动物和植物都能繁殖后代;新陈代谢是生物生存的基础,植物和动物都具有新陈代谢;植物具有叶绿体,能够利用光能进行光合作用,制造有机物,动物则不能,这是植物与动物区分的最根本依据。同时植物有细胞壁,动物没有。

浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(六)

生物与环境的相互关系

1、影响生物的环境因素可以分为非生物因素和生物因素

2、非生物因素

含义:阳光、温度、水、空气、无机盐等属于非生物因素,所有生物的生活都会受到非生物因素的影响。

实例:受到风的影响而形成的旗树;受光的影响而向窗户方向生长的龟背竹;由于缺水沙漠中植物稀少等。

3、生物因素

生物因素是指影响某种生物生活的其他生物。自然界中的每一种生物,都受环境中其他生物的影响,这些其他生物包括同种生物的其他个体和不同种的生物。

生物与生物之间的关系

二、生物对环境的适应和影响

在生物与环境相互作用的漫长过程中,生物也在不断的进化,以适应环境。生物只有适应环境才能生存,现存的每一种生物,都具有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式。

1.植物对环境的适应方式

许多植物的根、茎、叶、花、果实和种子等器官都有明显的适应性特征。生长在沙漠地区的骆驼刺根深而叶小;仙人掌的叶变成刺也是为了适应缺水环境。

2. 动物对环境的适应方式

(1)保护色:动物为适应栖息地环境而具有的与环境色彩相似的体色。具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对他躲避敌害或捕猎动物都是有利的。如生活在冰雪世界的北极熊、北极狐等体色为白色

(2)警戒色:某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩或斑纹。警戒色是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击

(3)拟态:某些生物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态。生物利用拟态可以蒙蔽敌害,保护自身。如尺蠖极似树枝,凤蝶幼虫极似鸟粪等

(4)哺乳动物具有发达的四肢,适于在陆地上行走或奔跑,以便觅食和躲避敌害

(5)许多生物还会在行为上表现出对环境的适应能力。沙漠中的动物,如蝎子,白天往往把自己藏在数厘米深的沙里。

3.生物对环境的影响

生活在自然界中的生物会受到环境的影响,同时也会影响环境。

蚯蚓在土壤中活动,可以使土壤疏松,其排出物还能增加土壤肥力;

在沙地上栽种植物,能防风固沙。

综上,生物与环境之间是相互依赖、相互制约的,它们是一个不可分割的整体。

例1、生物通过自身形态结构变化来适应环境。下列关于生物与环境关系描述不正确的是( )

A.竹节虫的形态像竹节是对高湿度的适应 B.骆驼刺根系发达是对缺水环境的适应

C.北极熊厚厚的皮毛是对寒冷环境的适应 D.龟背竹向窗户方向生长是对单侧光的适应

例2、生活在沙漠中的骆驼对缺水环境有较强的适应能力图中呈现的是骆驼中两种不同情况下的体温昼夜变化,有关骆驼的说法正确的是( )

A.骆驼是通过增加体温的变化方式来适应缺水环境的

B.对体温的调节是通过大脑中的体温调节中枢实现的

C.骆驼的这一适应环境的特征是长期自然选择的结果

D.骆驼的体型特征是由其细胞结构特点决定的

例3、南美洲鲈鱼形如败叶;生活在北极的白熊毛色纯白;钴蓝箭毒蛙拥有极强的毒性,幽蓝的身体让它们特别的显眼;钩线青尺蛾能随季节变化自己的颜色,伪装成嫩芽。这四种现象分别是( )

A.保护色 拟态 保护色 警戒色 B.保护色 拟态 警戒色 保护色

C.拟态 保护色 拟态 警戒色 D.拟态 保护色 警戒色 拟态

例4、农民用某种杀虫剂消灭棉铃虫,开始使用时效果不错,但长期使用效果越来越差,造成这种情况最可能的原因是( )

A.该杀虫剂的药效不稳定

B.棉铃虫经过长期努力,适应了有该杀虫剂的环境

C.少数抗药性强的棉铃虫存活下来并大量繁殖

D.杀虫剂使棉铃虫的基因产生了抗药性变异

例5、在南美洲的巴西北部亚马逊河流域就有这么一种能救命的植物。它有着魁梧却奇异的身材:它足足有30米高,巨型纺锤形的肚子能储存约2吨水,人们称之为纺锤树。每年旱季,纺锤树纷纷开始落叶;而在雨季,纺锤树又会萌生出稀疏的心形叶子。

(1)根据纺锤树魁梧却奇异的身材,可以推测当地的气候可能具有________(写出一个即可)的特点。

(2)科学兴趣小组的同学想要利用营养液对纺锤树进行无土栽培,他们的依据是____________

A.植物可以从营养液中吸收水分和无机盐 B.植物可以从营养液中吸收有机物

C.无土栽培中营养液成分易于控制 D.无土栽培可以最大化节约种植空间

(3)请根据纺锤树的外貌特征猜测纺锤树的根系具有怎样的生长特点,并说明理由。____

1.下列生物与环境的关系实例中,哪一项描述与其他三项不同( )

A.仙人掌叶特化为刺 B.落叶阔叶树冬季落叶

C.蚯蚓改良土壤 D.竹节虫与竹的枝叶相似

2.分布在黑龙江流域的雷鸟冬天换上以白色为主的羽毛,以逃避敌害。有一年,冬季天气特别暖和,迟迟不下雪,,结果雷鸟减少了许多,与此相关的生物学现象为( )

①警戒色②拟态③保护色④适应⑤适应的相对性

A.①④ B.①⑤ C.③⑤ D.②③

3.如图所示是一只枯叶蝶,其形态体色与枯叶十分相近,因此天敌很难发现它的踪迹。这种现象在生物学上被称为( )

A.伪装 B.拟态 C.保护色 D.警戒色

4.俗话说“大树底下好乘凉”“千里之堤,溃于蚁穴”。这句话体现了( )

A.生物能影响环境 B.生物能适应一定的环境

C.环境能影响生物生存 D.生物与环境可以相互影响

5.生物能适应环境,下列事例不能说明这一事实的是( )

A.荒漠中生活的骆驼刺等植物,地下的根系十分发达

B.生活在寒冷海域的海豹,胸部皮下脂肪的厚度可达60毫米

C.蚯蚓在土壤中生活,使土质疏松,肥力提高,有利于植物生长

D.竹节虫静止不动像竹子,枯叶蝶静止时,像一片枯叶

6.地球上的生物的形态结构和生活习性都表现出与其生存环境的适应性:

(1)仙人掌叶退化成刺,多汁的茎具有叶的功能,是对沙漠________环境的适应。

(2)落叶阔叶树冬季落叶,是植物对冬季________的一种适应。

(3)鸟类的身体呈纺锤形,前肢变成________,是对空中飞翔生活的适应。

(4)比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应________环境表现。

7.资料一:如图所示为两种狐(A、B),一种是生活在北极的极地狐,另一种是生活在非洲沙漠中的沙漠狐。

资料二:科学工作者研究发现,在南极,由于冰雪融化,长期被冰冻的种子解冻萌发,在这里出现了新的物种;从南极冰盖钻取冰芯分析表明;半个世纪以来,地球一直在变暖。25年以来,南极气温上升了1℃。这些都说明一个现象:地球在变暖。

(1)图中生活在北极的极地狐是___________。

(2)B狐耳朵较大,由此可推测,它生活在___________。

如果地球“变暖”进一步加剧,那么极地狐将对___________(填“增多”或“减少直至濒临灭绝”)。

1.沙漠中的抬尾芥虫在大雾深夜爬上沙丘顶,高高抬起屁股,其目的是( )

A.沙漠中的动物喜欢高温环境,雾夜气温低,头部低埋可以保暖

B.雾夜水汽充足,为了保证翅膀不被弄湿,屁股翘起使水滴从腹部流下

C.收集水滴,沿身体流下至头部,供饮用

D.沙漠白天气温高,天敌雾夜活动频繁,翘起屁股改变外型可以躲避天敌

2.生物形态结构总是与生长的环境相适应的。某地区春季低温潮湿,夏季高温干旱,生长着一种春、夏季叶型不同的植物,其叶型数据如下表。下列推断正确的是( )

项目 表面积() 表皮厚度()

甲型叶 292 14

乙型叶 144 24

A.甲型叶生长在春季,利于光合作用 B.乙型叶生长在春季,利于光合作用

C.甲型叶生长在夏季,降低蒸腾作用 D.乙型叶生长在夏季,增强蒸腾作用

3.非洲鸵鸟和美洲鸵鸟是由共同祖先繁衍而来的,现在两者差异很大(如图所示),它们对各自生活环境的适应情况是( )

A.非洲鸵鸟能适应环境,美洲鸵鸟不能适应环境

B.美洲鸵鸟能适应环境,非洲鸵鸟不能适应环境

C.非洲鸵鸟和美洲鸵鸟都能适应环境

D.非洲鸵鸟和美洲鸵鸟都不能适应环境

4.如果我们仔细观察就可以发现,许多生物都具有独特的生理特点以适应环境。下列四种生物中,其特点与缺水环境无直接关系的是( )

A.猴面包树的茎内驻有大量的水 B.成熟的西瓜内驻有大量的水

C.骆驼一次喝大量水并储存在胃中 D.仙人掌之类的植物具有叶刺

5.达尔文环球航行到达加拉帕戈斯群岛的某岛屿时,发现这里仙人掌非常丰富,地雀的喙也与其他岛屿地雀的喙不同,大多为尖而长(如图)。对这一现象最合理的解释是( )

A.喙尖而长的地雀比其他形状喙的地雀繁殖能力强

B.喙尖而长的地雀比其他形状喙的地雀更凶猛

C.喙尖而长的地雀比其他形状喙的地雀更高等

D.喙尖而长的地雀更适应在仙人掌丰富的岛屿生存

6.网红“捕蝇草”是一种多年生草本植物,原本生长在养份比较贫瘠的湿地的。因它的顶端长有一个酷似“贝壳”的捕虫夹,且能分泌蜜汁,当有小虫闯入时,能快速将其夹住并消化吸收,所以被誉为自然界的肉食植物。当有小虫闯入时,捕蝇草能快速产生捕食运动,这是植物感应性的一种表现形式。

(1)下列现象中与捕蝇草感应性不属于同一类的是______。

A.向日葵的花盘总是朝向太阳

B.植物的根都朝向较湿润的地方生长

C.郁金香的花在温度高时开放,温度低时闭合

(2)捕蝇草能捕食昆虫并消化其养份,可把它归类为植物,这样归类的主要依据是______。

答案及解析

例1、A

【解析】A.竹节虫酷似竹节,目的是与环境颜色一致,避免敌害发现,是一种防御行为,是环境影响生物,错误。

B.沙漠地区干旱少雨,骆驼刺根系非常发达是对缺水环境的适应,正确。

C.北极被冰雪覆盖,环境颜色为白色,北极熊体色为白色,与环境颜色一致,不易被敌害发现,厚厚的脂肪层可以保温,是北极熊对北极环境的一种适应,是生物对环境的适应,正确。

D.植物感受刺激并作出反应的特性称为植物的感应性,龟背竹向窗户方向生长是对单侧光的适应,正确。

例2、C

【解析】A.生物必须适应环境才能生存,在炎热的沙漠中非常干燥,水源罕见。骆驼,尿液非常少,而且一般不出汗,当体温升高到46℃时才会出汗。可以减少体内水分的消耗,适应干旱缺水的环境,通过两种情况比较可知,骆驼是通过增加体温的变化幅度的方式来适应缺水环境的,错误。

B.脑干位于大脑的下方和小脑的前方,它的最下面与脊髓相连,脑干的灰质中含有一些调节人体基本生命活动的中枢(如心血管中枢、呼吸中枢等);对体温的调节是通过脑干中的体温调节中枢实现的,错误。

C.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性。骆驼的这一适应环境的特征是长期自然选择的结果,正确。

D.基因控制生物的性状,骆驼的体型特征是由其体内基因决定的,错误。

例3、D

【解析】南美洲鲈鱼形如败叶,鲈鱼的形态和败叶相似,属于拟态。

生活在北极的白熊毛色纯白,外表颜色与周围环境相类似,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色。

钴蓝箭毒蛙拥有极强的毒性,幽蓝的身体让它们特别的显眼,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。

钩线青尺蛾能随季节变化自己的颜色,伪装成嫩芽,钩线青尺蛾的形态和嫩芽相似,属于拟态。

例4、C

【解析】A、棉铃虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,并不是这种杀虫剂的药效不稳定,A错误。

B、长期使用某种杀虫剂后,棉铃虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是棉铃虫对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来,B错误。

C、使用杀虫剂时,把抗药性弱的棉铃虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的棉铃虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的棉铃虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的棉铃虫杀死,抗药性强的棉铃虫活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的棉铃虫是抗药性强的棉铃虫。在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂灭虫的效果越来越差,C正确。

D、棉铃虫本身就存在着抗药性,不是长期使用杀虫剂后,棉铃虫逐渐产生抗药性的,D错误。

例5、旱季时间较长,雨季较短 AC 根系发达。发达的根系才能吸收到了大量的水,并且把水储存到了纺锤树的膨大的树干里

【解析】(1)它有着魁梧却奇异的身材:它足足有30米高,巨型纺锤形的肚子能储存约2吨水,人们称之为纺锤树,由于雨季较短,旱季时间长,故该植物的肚子能储存约2吨水,是为了积蓄水分应对干旱的气候,这是植物适应环境的体现。所以推测当地的气候可能是旱季时间较长,雨季较短。

(2)无土栽培指的是不用土壤,而是依据植物生活所需无机盐的种类和数量的多少,将无机盐按照一定的比例配成营养液,具有产量高、节约土地和水肥,不受季节限制、没有污染等优点。科学兴趣小组的同学想要利用营养液对纺锤树进行无土栽培,他们的依据是植物可以从营养液中吸收水分和无机盐,无土栽培中营养液成分易于控制。

(3)纺锤树根系发达,根的作用是能够吸收水分,根系越发达会吸收大量的水,并且把水储存到了纺锤树的膨大的树干里。

1.C

【解析】ABD.仙人掌叶特化为刺、落叶阔叶树冬季落叶、竹节虫与竹的枝叶相似都是生物适应环境,ABD不符合题意。

C.蚯蚓改良土壤是生物影响环境,与其他三项不同,C符合题意。

2.C

【解析】动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色。具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的。例如:生活在寒带的雷鸟,在白雪皑皑的冬天,体表的羽毛是纯白色的,这是对环境的一种适应,也是防止被敌害发现,同时便于捕食猎物,是对自身的一种保护。但是,有时候冬季少雪,或迟下雪,这种情况下,雷鸟换上白色的羽毛反而容易被捕食。这种现象说明生物对环境的适应是相对的,而不是绝对的,故只有③⑤正确。

3.B

【解析】警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。有些动物如瓢虫鞘翅具有鲜艳的色斑,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。保护色动物外表颜色与周围环境相类似,如草地上的昆虫都是绿色的,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色。

根据拟态的概念可知:某些生物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态即为拟态。例如,竹节虫的形状像竹枝,尺蠖的形状像树枝,枯叶蝶停息在树枝上的模样像枯叶(翅的背面颜色鲜艳。在停息的时候,两翅合拢起来,翅的腹面向外,现出枯叶的模样)。

4.A

【解析】生物通过自身的生命活动,不断地从环境中获取营养物质,同时又将新陈代谢的产物(氧、二氧化碳、水等)排放到环境中去,因此,生物的生命活动对无机环境也有影响。例如:“千里之堤,溃于蚁穴”指的是一个小小的蚂蚁洞,可以使千里长堤溃决,说明了生物对环境的影响。“大树底下好乘凉”说明是大树的存在使环境温度降低了,体现的是生物影响环境。

5.C

【解析】A、荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长很多,可以吸收到沙漠深处的水分,适应干旱缺水的沙漠环境,A不符合题意。

B、生活在寒冷雪域中的海豹,胸部皮下脂肪的厚度可达60毫米,有利于保持体温,是对寒冷环境的适应,B不符合题意。

C、蚯蚓的活动使土壤变得疏松,是生物蚯蚓对环境的影响,C符合题意。

D、竹节虫静止不动像竹子,和环境中的竹子相似,这也能保护它自己,因此对环境的适应,枯叶蝶静止时,像一片枯叶,和环境中枯叶相似,这样可以保护它自己,这也是它对环境的适应,D不符合题意。

6.干旱 寒冷 翼 深水

【解析】(1)仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,因此这就是它适应干旱缺水的沙漠环境的特征。

(2)冬季植物落叶,可以降低蒸腾作用,减少因进行蒸腾作用的热量散失,避免因温度过低而冻伤甚至冻死,因此冬季植物落叶是植物对冬季寒冷环境的一种适应。

(3)鸟类的结构特征总是与其生活相适应的,如前肢变成翼,有大型是正羽,排成扇形,适于飞行;身体呈流线型,可以减少飞行时的阻力;体内有气囊,辅助肺完成双重呼吸,可以供给充足的氧气;有的骨中空,有的骨愈合,直肠很短,能减轻体重;胸肌发达,利于牵动两翼完成飞行动作。

(4)比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应深海环境表现。

7.(1)A(2)非洲沙漠、减少直至濒临灭绝

【解析】(1)极地狐耳朵较小,嘴巴不突出,是为了减少热量的散失,保持体温,以适应温度低气候寒冷的北极环境,因此A是北极狐。

(2)B狐耳朵较大,嘴巴突出,可以增加热量的散失,降低体温,适应炎热干燥的沙漠环境,因此B是生活在非洲沙漠中的沙漠狐.如果地球“变暖”进一步加剧,北极温度升高,浮冰融化,适应寒冷环境的极地狐就不能适应北极的环境了,因此极地狐数量减少,甚至濒危灭绝。

1.C

【解析】沙漠地区严重缺失水分,沙漠里及难找到水源,而沙漠中的抬尾芥虫在大雾深夜爬上沙丘顶,高高得起屁股,让水气在他的屁股上凝结,凝结成小水滴,然后往嘴里滴,抬尾芥虫用这个办法补充水分。选项C符合题意。

2.A

【解析】甲型叶表面积大,可以接受更多的阳光,适应生活在光照较弱春季;同时表面积大表皮厚度小,保水能力弱,蒸腾作用强,适合生长在低温潮湿的夏季。乙型叶表面积较小,接受光照较少,适合生长在光照强烈的夏季;表面积小表皮厚度大,保水能力强,蒸腾作用弱,适合生长在高温干旱的夏季。

3.C

【解析】无论是美洲鸵鸟还是非洲鸵鸟,它们现在的形态结构及生活习性都是长期适应环境的结果,它们都能适应环境。如果它们不能适应环境的话,就已经被自然界所淘汰了,C正确。

4.B

【解析】A. 猴面包树生长在气候炎热干燥地区,驻有大量水的茎是为了适应缺水环境,故A说法错误;

B. 西瓜内驻有大量水是因为西瓜一般生长在水分充足的地方,故与缺水环境无关,故B说法正确;

C. 骆驼为适应在沙漠中生活,所以一次和大量水并储存在胃中,故C说法错误;

D. 仙人掌为减少体内水分散失,通过将叶进化为叶刺减弱蒸腾作用适应沙漠缺水环境,故D说法错误。

5.D

【解析】按照达尔文的观点,地雀的个体之间喙不同即存在着变异,有的地雀的喙尖而长,有的喙粗而短,喙尖而长的地雀容易取食仙人掌而生存下来,这是适者生存,而喙粗而短的地雀不容易取食仙人掌,生存下来的机会较少,这是不适者被淘汰,这样一代代的选择、进化下去,就形成了今天达加拉帕戈斯群岛的某岛屿的大多为喙尖而长的地雀,因此这是自然选择的结果,是喙尖而长的地雀更适应在仙人掌丰富的岛屿生存的结果。

考点:此题考查的是达尔文的自然选择学说。

6. A、B 它的细胞结构中含有叶绿体、细胞壁,能通过光合作用合成有机物

【解析】(1)向日葵的花盘总是向着太阳转动,这说明生物具应激性,是生物对环境的适应的一种表现形式。是生物具有的普遍特性,郁金香的花通常在温度升高时开放,在温度降低时闭合,属于感性运动。植物的运动主要是受某些外界条件的刺激而引起的。其中运动方向与刺激方向有关的叫做向性运动。向性运动又包括向光性、向地性、向水性、向化性等。植物的根都朝向较湿润的地方生长属于植物的应激性。因此下列现象中与捕蝇草感应性不属于同一类的是A、B。

(2)植物和动物都能对外界刺激作出反应;动物和植物都能繁殖后代;新陈代谢是生物生存的基础,植物和动物都具有新陈代谢;植物具有叶绿体,能够利用光能进行光合作用,制造有机物,动物则不能,这是植物与动物区分的最根本依据。同时植物有细胞壁,动物没有。

浙教版九年级下册科学“培优提高”讲义(六)

生物与环境的相互关系

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况