数学解题的一般步骤[下学期]

图片预览

文档简介

初中数学学法指导课1 骆新强 2005、10、2

数学问题的求解步骤与方法(3课时)

一、教学目标:

1、知识、能力目标:

通过这堂课的学习使学生了解求解数学问题的一般步骤探索解题策略。

2、情感目标:

使学生真正感受到数学问题求解过程中的辨证唯物主义的朴素的美。

二、学法指导:

在学法上采用教师引导学生积极、有效的思维,自己发现题目中的题设和结论,制定解题计划,叙述解题过程,发现解题一般的程序。

三、重、难点:

重点是对解题四步骤的理解和灵活运用;难点是在理解题目的基础上制定解题计划。

四、教学过程:

数学是从实践中产生的,然后又回到实践中去。它能应用于现实世界,解决多种多样的实际问题。我们知道,学习数学,不仅是锻炼人的思维,更重要的是培养解决实际问题的能力,这就离不开解题。那么,什么叫做解题呢?事实上,解题就是从已知到未知的转化。解题的关键在于解题程序的设计,如何寻找解题思路完整地解决一个问题呢?一般有四个步骤:

(1)理解问题:了解数学问题的条件、结论,对解决问题,条件是否足够?是否有多余的或矛盾的条件?有时还可以画示意图或列表帮助理解题意。

(2)设计计划:寻找解题思路、列出解题计划。

(3)实施计划:按计划进行解题,若出现前面未注意到的问题,必须修改计划。对所做的实施过程和结果进行检验。

(4)回顾:对所用的方法是否能再改进?能否寻找一个新的解法?能否将所用的方法推广到新问题中去?

在问题解决的过程中,要观察,要探索,从中发现规律,得到好的想法和思路,在实施、证实,得到结果后,加以推广,并猜想更一般的结果。这种科学研究的方法不仅在现代数学、物理、化学的研究中能运用,而且在社会实践的课题中,都能运用。

上述问题解决的四步过程是由美国数学教育家(1887—1985)首先提出的。他认为数学教学的目的,首先应教会学生如何去“想”,会“思考”;教学不只是传授知识,还要尽量发展学生使用知识的能力;要着重教实用知识和有用的本领,使学生会“有目的的思考”或“富有成果的思考”。

1

1、 认真审题,理解题意

(1)题目给出后,在求解之前我们应仔细读题,认真分析,理解题意把握问题的条件和要求。

例1、若,求。

分析:当读完这个题目后我们不难看出题目由以下两部分组成:已知条件和要求。

①已知条件:未知数a满足方程;

②题目的要求:求的值。

已知条件可作如下变形:

①1=;②;③。

为了解决问题,分析问题始终要朝着问题的要求这个方向进行。条件变形完成之后,下一步的关键是怎样将问题的要求转化为分解的条件。于是有:

解法1:原式。

解法2:原式

。

解法3:原式

。

综观上述三种解法,灵活地运用三个变形的条件,发挥了方法沟通上的灵活性,思路自然流畅。很显然,如果不具备认真审题、分析探索的良好习惯是很难获得优解的,优解的发掘产生有赖于认真的审题。

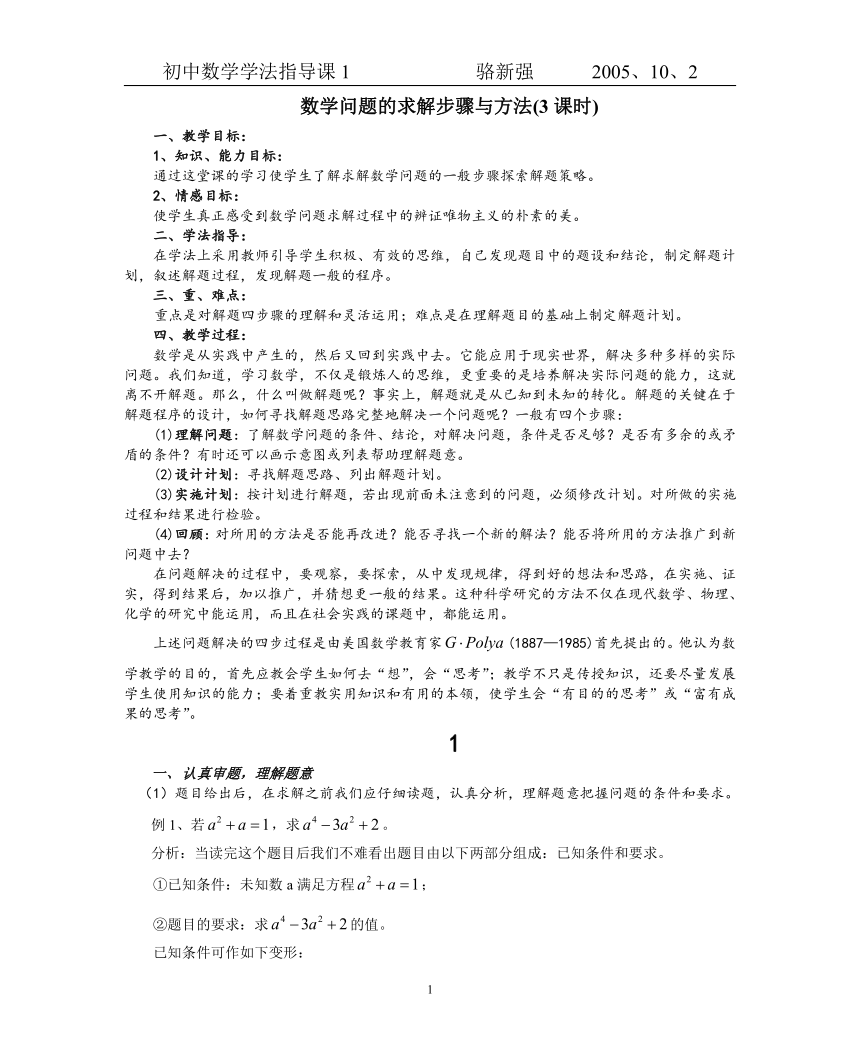

例2、点在正方形所在平面内,使得

都是等腰三角形,这样的点位置有几个?

分析:在本题的已知条件中,对

都是等腰三角形的“等腰”二字要有正确的理解,如是等

腰三角形,则可以是,也可以是,还可以是

。只有这样理解了,才能得出9个这样的位置的结论,

否则就会得出错误的答案1或5。如图为的5个不同类型的位置。

(2)弄清题目中关键词语和术语的含义。

例3、试证不能同时为负数。

分析:此题中“不能同时为负数”的含义是“至少有一个为非负数”,

它包括其中只有1个为非负数,只有2个为非负数,3个都是非负数3种

情况,3种情况都要证明,当然最好用反证法求证。

证明:设,则有,即:,

而均为非负数,它们的和也为非负数,不可能为负数,矛盾。故假设不成立,即不能同时为负数。

(3)注意发掘题中的隐含条件。

例4、是二次方程两不同实根,试求。

分析:此题如果展开用根与系数的关系去解,则相当繁杂,如果能发掘题中的隐含条件:和,则容易得多。

解:∵是二次方程两不同实根,

∴,

又∵,故。

(4)把语言信息翻译成符号信息。

把语言信息翻译成符号信息,使信息简单、明了,有利于启发思维。如均为实数,则:

至少有两个相等; 都为0;

都相等; 至少有一个为0;

都是正数且; 都是负数且;

例5、3个实数满足,求证3个数中必有两个互为相反数。

分析:3个数中比有两个互为相反数翻译成符号语言为,这就为我们证明指明了方向。

解:由,可得

;

∴,故3个数中至少有两个互为相反数。

例6、方程的两根都大于2,求的取值范围。

分析:若设两根为,则题设翻译成符号语言为且。若令,则为。

解:令,则原方程可化为,设它的两根为,由都大于2可得都大于0,即:,即: 。

(5)根据题意义画图、列表。

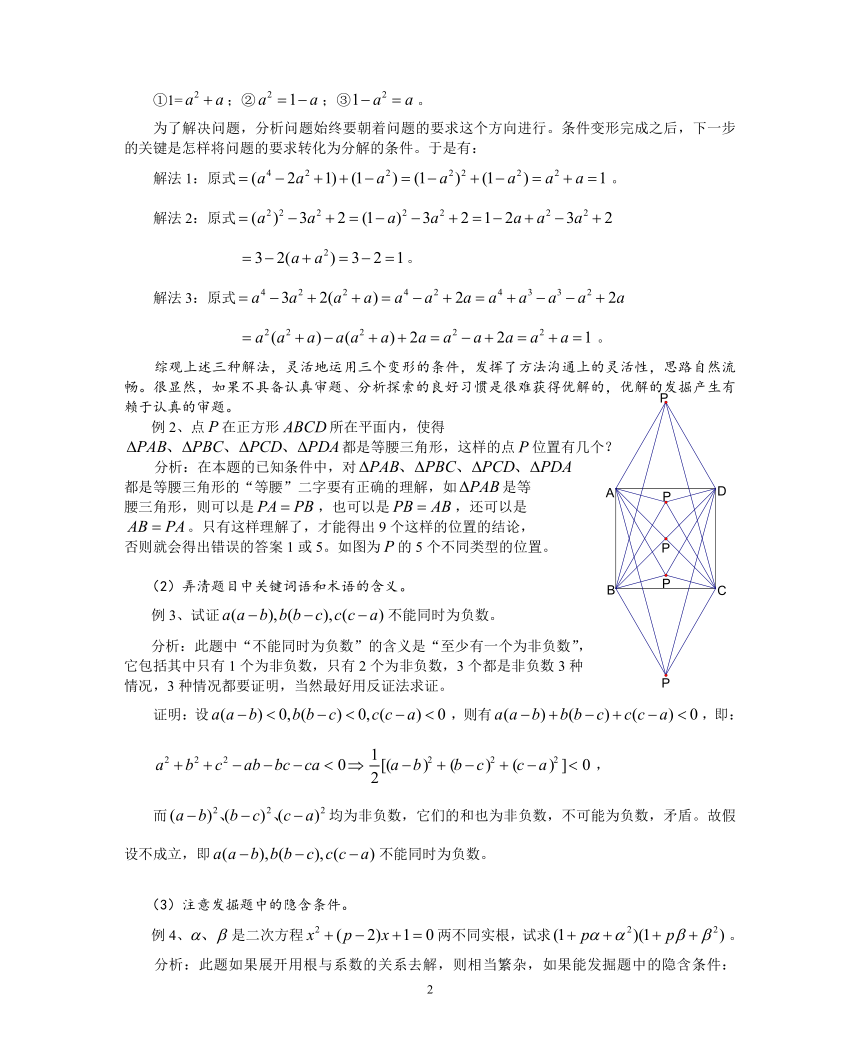

例7、甲、乙两船以不同的速度分别从湖的南北两岸向对岸相向匀速而行,甲船离南岸500m时两船第一次相遇,两船到达对岸后立即返回,当甲船离北岸300m时两船第二次相遇,求河宽。

分析:此题若用列方程的方法解,较为复杂。

因甲乙两船的速度是求不出的,但我们如果根据题意画出

图形,则不难看出:当两船共行1个湖宽时,甲船行500米,

当两船共行3个湖宽时,甲船应行5003=1500米,这个路程

恰好是一个湖宽加300米,因此湖宽为1500-300=1200米。

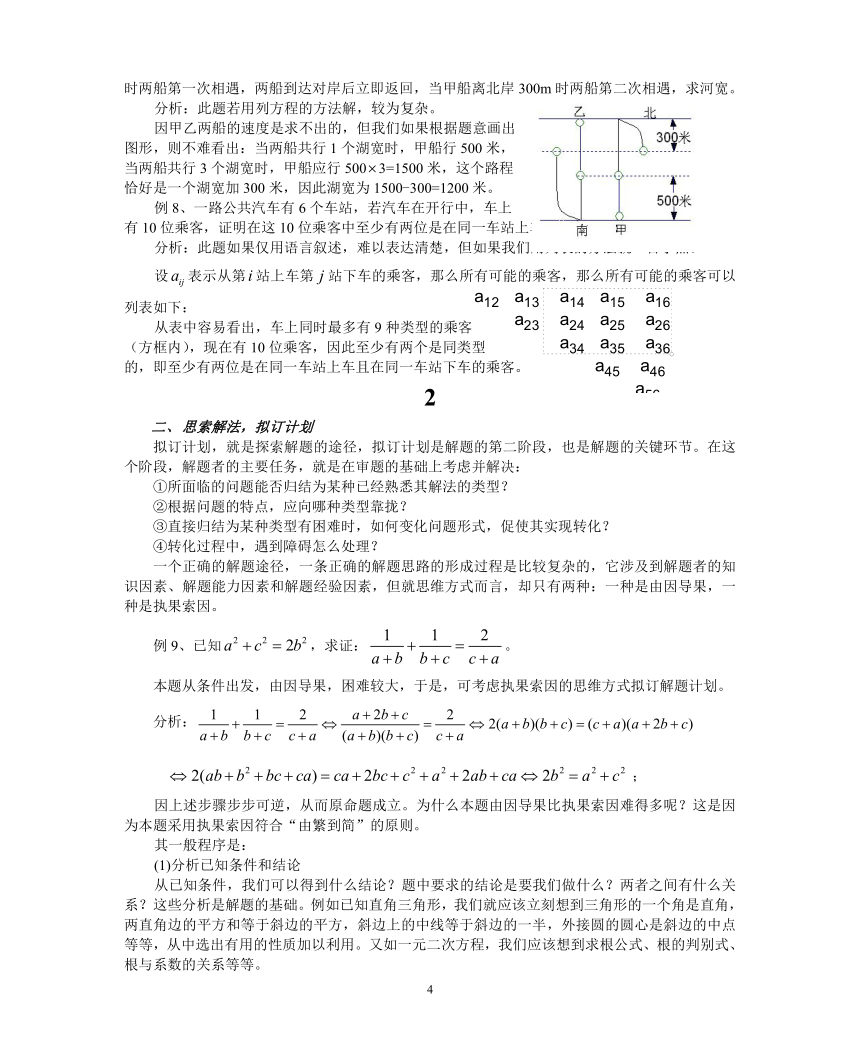

例8、一路公共汽车有6个车站,若汽车在开行中,车上

有10位乘客,证明在这10位乘客中至少有两位是在同一车站上车并且在同一车站下车的乘客。

分析:此题如果仅用语言叙述,难以表达清楚,但如果我们用列表的办法就一目了然。

设表示从第站上车第站下车的乘客,那么所有可能的乘客,那么所有可能的乘客可以列表如下:

从表中容易看出,车上同时最多有9种类型的乘客

(方框内),现在有10位乘客,因此至少有两个是同类型

的,即至少有两位是在同一车站上车且在同一车站下车的乘客。

2

2、 思索解法,拟订计划

拟订计划,就是探索解题的途径,拟订计划是解题的第二阶段,也是解题的关键环节。在这个阶段,解题者的主要任务,就是在审题的基础上考虑并解决:

①所面临的问题能否归结为某种已经熟悉其解法的类型?

②根据问题的特点,应向哪种类型靠拢?

③直接归结为某种类型有困难时,如何变化问题形式,促使其实现转化?

④转化过程中,遇到障碍怎么处理?

一个正确的解题途径,一条正确的解题思路的形成过程是比较复杂的,它涉及到解题者的知识因素、解题能力因素和解题经验因素,但就思维方式而言,却只有两种:一种是由因导果,一种是执果索因。

例9、已知,求证:。

本题从条件出发,由因导果,困难较大,于是,可考虑执果索因的思维方式拟订解题计划。

分析:

;

因上述步骤步步可逆,从而原命题成立。为什么本题由因导果比执果索因难得多呢?这是因为本题采用执果索因符合“由繁到简”的原则。

其一般程序是:

(1)分析已知条件和结论

从已知条件,我们可以得到什么结论?题中要求的结论是要我们做什么?两者之间有什么关系?这些分析是解题的基础。例如已知直角三角形,我们就应该立刻想到三角形的一个角是直角,两直角边的平方和等于斜边的平方,斜边上的中线等于斜边的一半,外接圆的圆心是斜边的中点等等,从中选出有用的性质加以利用。又如一元二次方程,我们应该想到求根公式、根的判别式、根与系数的关系等等。

例10、如图,四边形外切于圆,于,求证:或。

分析:设。已知四边形外切于圆,则可以得出;又于,故可得到,;而要证或,只需证或,即证明或。经分析,这样证明就容易得多了。

证明:设,因于,所以,

。

又因四边形外切于圆,故,

即,两边平方整理得,

,两边再平方、展开、整理后得,

,即

,因为正,故或。即:或。

(2)特例试验

如果某些一般结论难以得出,我们可以先对一些特例进行试验,从而发现规律,找到解法。

例11、平面内有个点,其中每3个点都不共线,每4个点都不共圆。求证可以通过其中3个点作一个圆,使其余个点中有个点在圆外。

分析:我们先考虑时的情形,即5个点的情形。选定两个点,使其余的3个点在直线的同旁。这3个点对两点的张角互不相同,否则就会有4点共圆了。这样,我们可以选取张角大小居中的点,通过它和作圆,其余两个点,张角比它大的在圆内,张角比它小的在圆外(如图)。

证明:选取两个点,使其余的个点在直线的同旁,把这

个点对的张角画出来,因为每4个点都不共圆,所以这些张角中没

有两个是相同的。故这些张角中一定存在一个张角,使其余的个张角中有

个比它大,个比它小。设这个张角对应点为,过作圆,则其

余个点中,对应张角比它大的个点在圆内,对应张角比它小的个点在圆外。

例12、计算。

分析:我们先考虑的情况,这时;当时,。因此,我们猜想有:。

解:

∴。

(3)识别模式

通过分析,把问题与以前的定理、公式、法则、习题等模式加以比较,看是否相同或类似,从而找到解题方法。若结论较复杂,就看是否能分解成一些小问题,使其与以前的定理、公式、法则、习题等模式相同或类似。

例13、如图,已知为正外接圆 上任意一点,试证:。

分析:此题是证型的几何题,以前证明过类似问题,如勾股定理。它的一般证法是把分成使两式相加即得证。

证明1:设交于,易证;①

又易证; ②

①+②得:,即,因而得证。

从另一个角度看,是圆内接四边形,可以考虑应用托勒密定理:圆内接四边形对角线的乘积等于两组对边乘积之和。

证明2:由托勒密定理:,即; ①

分别作垂直于,作垂直延长线于。则:

; ②

又

(根据①) ③

由②③得。

例14、已知,求证:(n为任意正整数)。

分析:此题若将已知条件两边次方,显然不可取。其实我们有过同类型的模式:

由可以推出,本题也可以类似解决。

证明:由可知,即。

当时,,故;

当时,,故;

故原命题得证。

(4)选择策略

如果题目较难,不能马上得出解题方案,这时我们就需要选择适当的解题策略,找出解决问题的途径。这个过程往往不是一次就能奏效的,需要反复多次方能奏效。

例15、已知二次方程中的为正整数,问当且仅当取何值时,方程至少有一个整数根?

分析:此题如果先求未知数,再考虑为整数,则相当复杂。如果我们把已知的作为未知数,把已知数与未知数互相转化,则比较容易解决。

解:把原方程中用表示:;因为为正整数,所以,即

。从函数的图象可以看出,它与轴有两个交点

,所以时,可以相应得。所以当时,原方程至少有一个整数根。

例16、以的每一边为底边向三角形外作一顶角为的等腰,求证:为正三角形(如图)。

思考1:要证为正三角形,即要证,

能否用证三角形全等的办法来证线段相等,但此题

所在的不存在全等的条件,此路不通。

思考2:能否算出?虽然为已知,但除外,还有、,而这两个角是难以算出的,此路也不通。

思考3:能否算出的长度?设。由于

,且,故它们可以计算出来。要计算的长度,在中,已知,但,和角公式又未学,此路难以走通。

思考4:六边形中,有3个内角为,其和为,因此,另外3内角之和也为,且,这就启发我们可以用拼割的办法,即将割下来,恰好可以拼成的内部(如图)。这样恰好等于的一半,即。同理可得,故为正三角形。

解题计划的制定事实上只有在下一步实施解题计划过程中才能得到体验,行不通的要重新拟订,不完善的要加以完善。

3

3、 实施计划,叙述解法

实现解题计划,即解题的第三阶段,在这个阶段中,解题者根据所探索的解题思路,制定出具体方案,对每一步进行严格的推导和计算,考虑问题的所有条件(包括隐含条件),步步有理有据地、简洁明了地、层次分明地、规范地把解决问题的全过程完整地表达出来。表达方式的选择也很重要,我们经常要通过运用数学语言、图形语言等来表达,表述要自然流畅,准确清晰,简洁明快。例如:

例17、 知三个数91、9、6,现进行如下运算。取其中任意两个数求其和再除以,同时,

求其差再除以,试问:能否经过若干次上述运算,得到三个数90,10,14?并证明你的结论。

解:设为任意三个数,则经过题设的一次运算之后得到的三个数为。显然有:。

这就是说,每进行一次运算,这三个数的平方和保持不变,因此不论经过多少次题设的运算,所得三个数的平方和不变,永远是 ;而。

所以,经题设运算不可能得到90,10,14。

4、 回顾检查,反思探索

回顾检查即解题的第四阶段,解题者要对解题过程作如下几个方面的工作:

①检查解题过程,及时发现和纠正错误,使解答正确完整。检查题意是否理解无误?答案是否符合题意?推理过程是否完全正确?运算是否合理准确?书写是否简练清楚?问题的解法是否具有一般方法价值?

②总结解题经验,扩大解题成果(一题多解,推广问题等)

例18、已知,求证:。

解法1:左边=

。

上述解法是从一复习资料上摘录下来的。观察上述解法,感觉很繁,繁就繁在原等式左边三个分母各不相同,变形至第二个等号后仍然各不相同,以至通分时须作大量运算。如果三个分式为同分母,那么,运算量就会减少。这一解题总结,促使我们进一步分析、观察三个分母的内在联系并注意到已知条件,于是发现,求解如下

解法2:左边

。

我们再回头重新审视问题,反思探索,则可发现本题关键是通分,从而得到新解法。更为有趣的是,我们可以得到另外两个条件恒等式:

已知,则:

①

②

由此我们得到了与例4相映成趣的条件恒等式,推广了命题的结论。

小结:解题要在四个环节上做文章,要注意挖掘隐含条件,抓住它的数值特征和结构特征,则不难从新的角度获得转化渠道,决定解题策略,达到简解、巧解的目的。

8

9

数学问题的求解步骤与方法(3课时)

一、教学目标:

1、知识、能力目标:

通过这堂课的学习使学生了解求解数学问题的一般步骤探索解题策略。

2、情感目标:

使学生真正感受到数学问题求解过程中的辨证唯物主义的朴素的美。

二、学法指导:

在学法上采用教师引导学生积极、有效的思维,自己发现题目中的题设和结论,制定解题计划,叙述解题过程,发现解题一般的程序。

三、重、难点:

重点是对解题四步骤的理解和灵活运用;难点是在理解题目的基础上制定解题计划。

四、教学过程:

数学是从实践中产生的,然后又回到实践中去。它能应用于现实世界,解决多种多样的实际问题。我们知道,学习数学,不仅是锻炼人的思维,更重要的是培养解决实际问题的能力,这就离不开解题。那么,什么叫做解题呢?事实上,解题就是从已知到未知的转化。解题的关键在于解题程序的设计,如何寻找解题思路完整地解决一个问题呢?一般有四个步骤:

(1)理解问题:了解数学问题的条件、结论,对解决问题,条件是否足够?是否有多余的或矛盾的条件?有时还可以画示意图或列表帮助理解题意。

(2)设计计划:寻找解题思路、列出解题计划。

(3)实施计划:按计划进行解题,若出现前面未注意到的问题,必须修改计划。对所做的实施过程和结果进行检验。

(4)回顾:对所用的方法是否能再改进?能否寻找一个新的解法?能否将所用的方法推广到新问题中去?

在问题解决的过程中,要观察,要探索,从中发现规律,得到好的想法和思路,在实施、证实,得到结果后,加以推广,并猜想更一般的结果。这种科学研究的方法不仅在现代数学、物理、化学的研究中能运用,而且在社会实践的课题中,都能运用。

上述问题解决的四步过程是由美国数学教育家(1887—1985)首先提出的。他认为数学教学的目的,首先应教会学生如何去“想”,会“思考”;教学不只是传授知识,还要尽量发展学生使用知识的能力;要着重教实用知识和有用的本领,使学生会“有目的的思考”或“富有成果的思考”。

1

1、 认真审题,理解题意

(1)题目给出后,在求解之前我们应仔细读题,认真分析,理解题意把握问题的条件和要求。

例1、若,求。

分析:当读完这个题目后我们不难看出题目由以下两部分组成:已知条件和要求。

①已知条件:未知数a满足方程;

②题目的要求:求的值。

已知条件可作如下变形:

①1=;②;③。

为了解决问题,分析问题始终要朝着问题的要求这个方向进行。条件变形完成之后,下一步的关键是怎样将问题的要求转化为分解的条件。于是有:

解法1:原式。

解法2:原式

。

解法3:原式

。

综观上述三种解法,灵活地运用三个变形的条件,发挥了方法沟通上的灵活性,思路自然流畅。很显然,如果不具备认真审题、分析探索的良好习惯是很难获得优解的,优解的发掘产生有赖于认真的审题。

例2、点在正方形所在平面内,使得

都是等腰三角形,这样的点位置有几个?

分析:在本题的已知条件中,对

都是等腰三角形的“等腰”二字要有正确的理解,如是等

腰三角形,则可以是,也可以是,还可以是

。只有这样理解了,才能得出9个这样的位置的结论,

否则就会得出错误的答案1或5。如图为的5个不同类型的位置。

(2)弄清题目中关键词语和术语的含义。

例3、试证不能同时为负数。

分析:此题中“不能同时为负数”的含义是“至少有一个为非负数”,

它包括其中只有1个为非负数,只有2个为非负数,3个都是非负数3种

情况,3种情况都要证明,当然最好用反证法求证。

证明:设,则有,即:,

而均为非负数,它们的和也为非负数,不可能为负数,矛盾。故假设不成立,即不能同时为负数。

(3)注意发掘题中的隐含条件。

例4、是二次方程两不同实根,试求。

分析:此题如果展开用根与系数的关系去解,则相当繁杂,如果能发掘题中的隐含条件:和,则容易得多。

解:∵是二次方程两不同实根,

∴,

又∵,故。

(4)把语言信息翻译成符号信息。

把语言信息翻译成符号信息,使信息简单、明了,有利于启发思维。如均为实数,则:

至少有两个相等; 都为0;

都相等; 至少有一个为0;

都是正数且; 都是负数且;

例5、3个实数满足,求证3个数中必有两个互为相反数。

分析:3个数中比有两个互为相反数翻译成符号语言为,这就为我们证明指明了方向。

解:由,可得

;

∴,故3个数中至少有两个互为相反数。

例6、方程的两根都大于2,求的取值范围。

分析:若设两根为,则题设翻译成符号语言为且。若令,则为。

解:令,则原方程可化为,设它的两根为,由都大于2可得都大于0,即:,即: 。

(5)根据题意义画图、列表。

例7、甲、乙两船以不同的速度分别从湖的南北两岸向对岸相向匀速而行,甲船离南岸500m时两船第一次相遇,两船到达对岸后立即返回,当甲船离北岸300m时两船第二次相遇,求河宽。

分析:此题若用列方程的方法解,较为复杂。

因甲乙两船的速度是求不出的,但我们如果根据题意画出

图形,则不难看出:当两船共行1个湖宽时,甲船行500米,

当两船共行3个湖宽时,甲船应行5003=1500米,这个路程

恰好是一个湖宽加300米,因此湖宽为1500-300=1200米。

例8、一路公共汽车有6个车站,若汽车在开行中,车上

有10位乘客,证明在这10位乘客中至少有两位是在同一车站上车并且在同一车站下车的乘客。

分析:此题如果仅用语言叙述,难以表达清楚,但如果我们用列表的办法就一目了然。

设表示从第站上车第站下车的乘客,那么所有可能的乘客,那么所有可能的乘客可以列表如下:

从表中容易看出,车上同时最多有9种类型的乘客

(方框内),现在有10位乘客,因此至少有两个是同类型

的,即至少有两位是在同一车站上车且在同一车站下车的乘客。

2

2、 思索解法,拟订计划

拟订计划,就是探索解题的途径,拟订计划是解题的第二阶段,也是解题的关键环节。在这个阶段,解题者的主要任务,就是在审题的基础上考虑并解决:

①所面临的问题能否归结为某种已经熟悉其解法的类型?

②根据问题的特点,应向哪种类型靠拢?

③直接归结为某种类型有困难时,如何变化问题形式,促使其实现转化?

④转化过程中,遇到障碍怎么处理?

一个正确的解题途径,一条正确的解题思路的形成过程是比较复杂的,它涉及到解题者的知识因素、解题能力因素和解题经验因素,但就思维方式而言,却只有两种:一种是由因导果,一种是执果索因。

例9、已知,求证:。

本题从条件出发,由因导果,困难较大,于是,可考虑执果索因的思维方式拟订解题计划。

分析:

;

因上述步骤步步可逆,从而原命题成立。为什么本题由因导果比执果索因难得多呢?这是因为本题采用执果索因符合“由繁到简”的原则。

其一般程序是:

(1)分析已知条件和结论

从已知条件,我们可以得到什么结论?题中要求的结论是要我们做什么?两者之间有什么关系?这些分析是解题的基础。例如已知直角三角形,我们就应该立刻想到三角形的一个角是直角,两直角边的平方和等于斜边的平方,斜边上的中线等于斜边的一半,外接圆的圆心是斜边的中点等等,从中选出有用的性质加以利用。又如一元二次方程,我们应该想到求根公式、根的判别式、根与系数的关系等等。

例10、如图,四边形外切于圆,于,求证:或。

分析:设。已知四边形外切于圆,则可以得出;又于,故可得到,;而要证或,只需证或,即证明或。经分析,这样证明就容易得多了。

证明:设,因于,所以,

。

又因四边形外切于圆,故,

即,两边平方整理得,

,两边再平方、展开、整理后得,

,即

,因为正,故或。即:或。

(2)特例试验

如果某些一般结论难以得出,我们可以先对一些特例进行试验,从而发现规律,找到解法。

例11、平面内有个点,其中每3个点都不共线,每4个点都不共圆。求证可以通过其中3个点作一个圆,使其余个点中有个点在圆外。

分析:我们先考虑时的情形,即5个点的情形。选定两个点,使其余的3个点在直线的同旁。这3个点对两点的张角互不相同,否则就会有4点共圆了。这样,我们可以选取张角大小居中的点,通过它和作圆,其余两个点,张角比它大的在圆内,张角比它小的在圆外(如图)。

证明:选取两个点,使其余的个点在直线的同旁,把这

个点对的张角画出来,因为每4个点都不共圆,所以这些张角中没

有两个是相同的。故这些张角中一定存在一个张角,使其余的个张角中有

个比它大,个比它小。设这个张角对应点为,过作圆,则其

余个点中,对应张角比它大的个点在圆内,对应张角比它小的个点在圆外。

例12、计算。

分析:我们先考虑的情况,这时;当时,。因此,我们猜想有:。

解:

∴。

(3)识别模式

通过分析,把问题与以前的定理、公式、法则、习题等模式加以比较,看是否相同或类似,从而找到解题方法。若结论较复杂,就看是否能分解成一些小问题,使其与以前的定理、公式、法则、习题等模式相同或类似。

例13、如图,已知为正外接圆 上任意一点,试证:。

分析:此题是证型的几何题,以前证明过类似问题,如勾股定理。它的一般证法是把分成使两式相加即得证。

证明1:设交于,易证;①

又易证; ②

①+②得:,即,因而得证。

从另一个角度看,是圆内接四边形,可以考虑应用托勒密定理:圆内接四边形对角线的乘积等于两组对边乘积之和。

证明2:由托勒密定理:,即; ①

分别作垂直于,作垂直延长线于。则:

; ②

又

(根据①) ③

由②③得。

例14、已知,求证:(n为任意正整数)。

分析:此题若将已知条件两边次方,显然不可取。其实我们有过同类型的模式:

由可以推出,本题也可以类似解决。

证明:由可知,即。

当时,,故;

当时,,故;

故原命题得证。

(4)选择策略

如果题目较难,不能马上得出解题方案,这时我们就需要选择适当的解题策略,找出解决问题的途径。这个过程往往不是一次就能奏效的,需要反复多次方能奏效。

例15、已知二次方程中的为正整数,问当且仅当取何值时,方程至少有一个整数根?

分析:此题如果先求未知数,再考虑为整数,则相当复杂。如果我们把已知的作为未知数,把已知数与未知数互相转化,则比较容易解决。

解:把原方程中用表示:;因为为正整数,所以,即

。从函数的图象可以看出,它与轴有两个交点

,所以时,可以相应得。所以当时,原方程至少有一个整数根。

例16、以的每一边为底边向三角形外作一顶角为的等腰,求证:为正三角形(如图)。

思考1:要证为正三角形,即要证,

能否用证三角形全等的办法来证线段相等,但此题

所在的不存在全等的条件,此路不通。

思考2:能否算出?虽然为已知,但除外,还有、,而这两个角是难以算出的,此路也不通。

思考3:能否算出的长度?设。由于

,且,故它们可以计算出来。要计算的长度,在中,已知,但,和角公式又未学,此路难以走通。

思考4:六边形中,有3个内角为,其和为,因此,另外3内角之和也为,且,这就启发我们可以用拼割的办法,即将割下来,恰好可以拼成的内部(如图)。这样恰好等于的一半,即。同理可得,故为正三角形。

解题计划的制定事实上只有在下一步实施解题计划过程中才能得到体验,行不通的要重新拟订,不完善的要加以完善。

3

3、 实施计划,叙述解法

实现解题计划,即解题的第三阶段,在这个阶段中,解题者根据所探索的解题思路,制定出具体方案,对每一步进行严格的推导和计算,考虑问题的所有条件(包括隐含条件),步步有理有据地、简洁明了地、层次分明地、规范地把解决问题的全过程完整地表达出来。表达方式的选择也很重要,我们经常要通过运用数学语言、图形语言等来表达,表述要自然流畅,准确清晰,简洁明快。例如:

例17、 知三个数91、9、6,现进行如下运算。取其中任意两个数求其和再除以,同时,

求其差再除以,试问:能否经过若干次上述运算,得到三个数90,10,14?并证明你的结论。

解:设为任意三个数,则经过题设的一次运算之后得到的三个数为。显然有:。

这就是说,每进行一次运算,这三个数的平方和保持不变,因此不论经过多少次题设的运算,所得三个数的平方和不变,永远是 ;而。

所以,经题设运算不可能得到90,10,14。

4、 回顾检查,反思探索

回顾检查即解题的第四阶段,解题者要对解题过程作如下几个方面的工作:

①检查解题过程,及时发现和纠正错误,使解答正确完整。检查题意是否理解无误?答案是否符合题意?推理过程是否完全正确?运算是否合理准确?书写是否简练清楚?问题的解法是否具有一般方法价值?

②总结解题经验,扩大解题成果(一题多解,推广问题等)

例18、已知,求证:。

解法1:左边=

。

上述解法是从一复习资料上摘录下来的。观察上述解法,感觉很繁,繁就繁在原等式左边三个分母各不相同,变形至第二个等号后仍然各不相同,以至通分时须作大量运算。如果三个分式为同分母,那么,运算量就会减少。这一解题总结,促使我们进一步分析、观察三个分母的内在联系并注意到已知条件,于是发现,求解如下

解法2:左边

。

我们再回头重新审视问题,反思探索,则可发现本题关键是通分,从而得到新解法。更为有趣的是,我们可以得到另外两个条件恒等式:

已知,则:

①

②

由此我们得到了与例4相映成趣的条件恒等式,推广了命题的结论。

小结:解题要在四个环节上做文章,要注意挖掘隐含条件,抓住它的数值特征和结构特征,则不难从新的角度获得转化渠道,决定解题策略,达到简解、巧解的目的。

8

9