浙教版九年级科学下册同步课时练习:2.1 生物与环境的相互关系(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级科学下册同步课时练习:2.1 生物与环境的相互关系(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 105.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 19:32:41 | ||

图片预览

文档简介

第1节 生物与环境的相互关系

1.生物的环境包括 因素(阳光、温度、水、空气、无机盐等)和 因素(影响某种生物生活的其他生物)。自然界中的每一种生物,都会受到环境中其他生物的影响,既有同种的,也有不同种的。同种生物的个体之间可以是种内互助的,也可以是 的;不同种生物之间的相互影响比较复杂,有合作,也有寄生、竞争、 等关系。

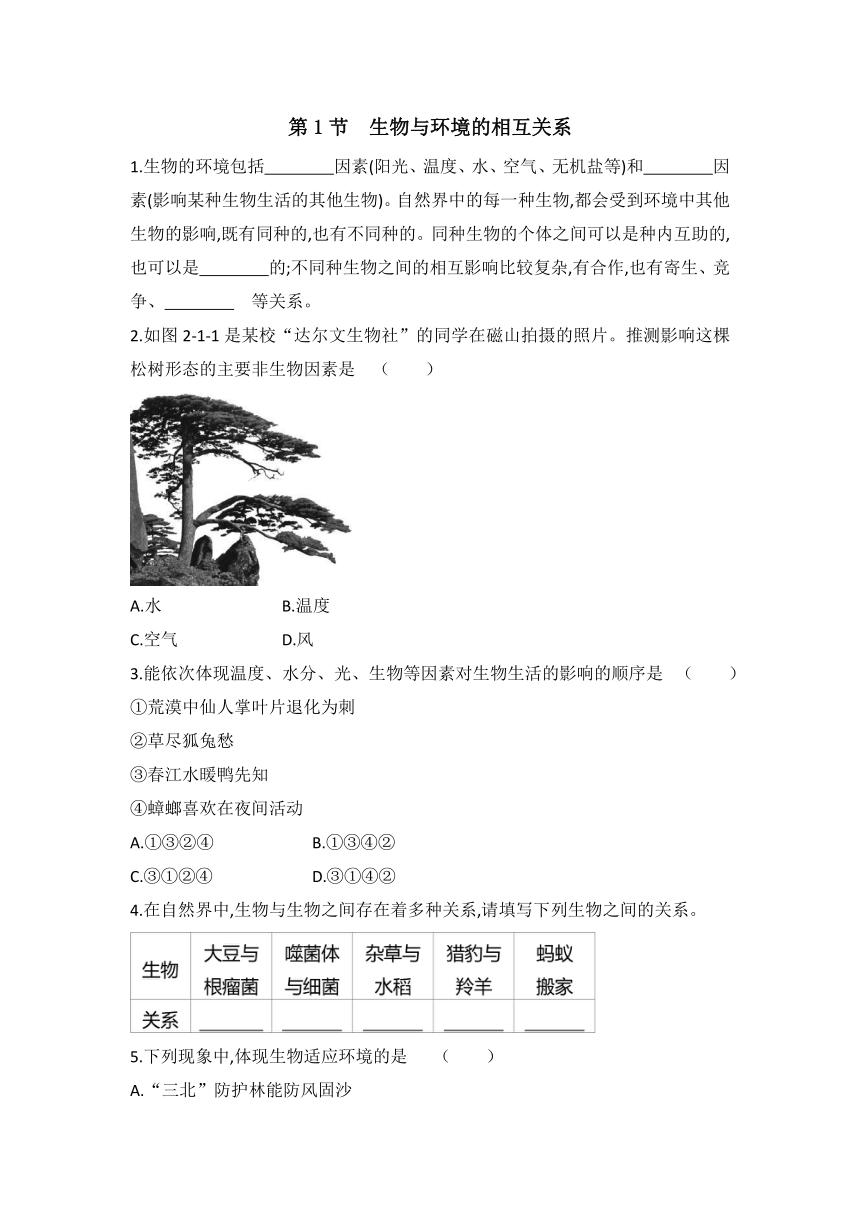

2.如图2-1-1是某校“达尔文生物社”的同学在磁山拍摄的照片。推测影响这棵松树形态的主要非生物因素是 ( )

A.水 B.温度

C.空气 D.风

3.能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物生活的影响的顺序是 ( )

①荒漠中仙人掌叶片退化为刺

②草尽狐兔愁

③春江水暖鸭先知

④蟑螂喜欢在夜间活动

A.①③②④ B.①③④②

C.③①②④ D.③①④②

4.在自然界中,生物与生物之间存在着多种关系,请填写下列生物之间的关系。

5.下列现象中,体现生物适应环境的是 ( )

A.“三北”防护林能防风固沙

B.骆驼刺根系发达

C.西双版纳原始森林气候湿润多雨

D.蚯蚓能疏松土壤

6.北极熊的体色与白雪皑皑的环境非常接近;竹节虫的身体与竹枝极为相像;蜜蜂的体色异常艳丽夺目。这些事例分别描述了生物的哪些适应方式 ( )

A.保护色、拟态、警戒色

B.保护色、保护色、警戒色

C.拟态、拟态、保护色

D.保护色、拟态、保护色

7.俗话说“大树底下好乘凉”“千里之堤,毁于蚁穴”。这都体现了 ( )

A.生物能影响环境

B.生物能适应环境

C.环境能影响生物的生存

D.生物与环境可以互相影响

8.捕蝇草的两片叶子呈蚌壳形张开,当小虫进入触动腺毛,两片叶子合拢,将虫体消化,吸收营养。这种现象在生物学上属于 ( )

A.竞争 B.捕食

C.寄生 D.共生

9.下列现象中不能说明生物与环境相适应的是 ( )

A.生活在北极的北极熊的体色接近白色

B.变色龙的体色能随环境的变化而变化

C.蚯蚓的活动使土壤更肥沃

D.枯叶蝶的外形像一片枯叶

10.下列有关生物与环境关系的叙述,与其他三项不一致的是 ( )

A.城市绿化改善了空气质量

B.北方多种树木入冬前会落叶

C.浮水植物的气孔主要分布在叶的上表皮

D.荒漠中生长的仙人掌的茎具有储水功能

11.(2021杭州上城二模)生物与环境之间是相互依赖、相互制约的,是一个不可分割的统一整体。结合生态学观点,下列说法正确的是 ( )

A.菟丝子缠绕在植物上,从植物体中吸取营养,与植物是寄生的关系

B.枯叶蝶不容易被发现,是因为它有保护色

C.所有的植物都会被阳光影响,都具有向光性

D.蚯蚓能增加土壤肥力是生物对环境的适应

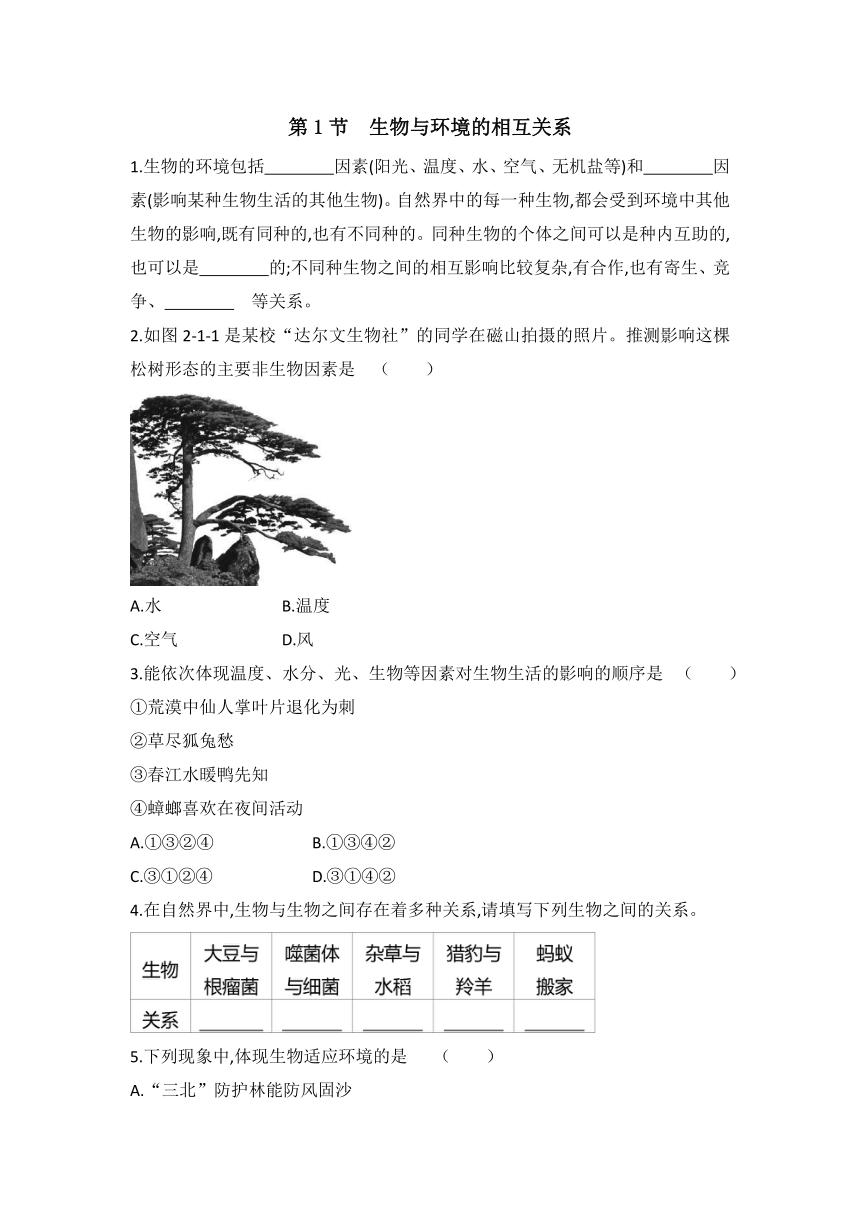

12.如图2-1-2为某湖泊近一百年来每个月的平均水位变化图。在长期的变化中,能终年生存于该湖泊的鱼类最可能具有的特征是 ( )

A.需要在水较深的湖泊中才能存活

B.具有能快速游动的流线型身体

C.在浅水的下层泥泞中仍能存活

D.在环境恶劣时具有改变性别的能力

13.请分析下列生物与其所处环境之间的关系,回答问题。

(1)西双版纳有一种能预报风雨的粉红色小花——“风雨花”。暴风雨来临前,由于气温高、气压低,“风雨花”体内的开花激素猛增而开放出许多花朵,这个事例体现出的生物与环境之间的关系是 。

(2)在沙漠地区植树造林可以防风固沙,这个事例体现出的生物与环境的关系是 。

(3)莲“中通外直”,其地下茎(莲藕)和荷叶叶柄中都有贯通的气腔,适于在 (填“有水”或“缺水”)的环境中生活;沙棘的地下根长度是地上植株高度的十多倍,适于在________

(填“有水”或“缺水”)的环境中生活;家兔必须通过四肢来支持体重和运动以适应陆地环境。上述事例体现出的生物与环境的关系是 。

自|我|提|升|练

14.阅读下列材料,分析回答有关问题。

材料一 如图2-1-3中的两只狐,一只是生活在北极的北极狐,一只是生活在非洲沙漠中的沙漠狐。

材料二 科学家发现,过去20年里,北极冰盖面积减少了40%,平均厚度从3米减至1.5米;在2020年7月末,通过卫星测得北冰洋海域覆盖的冰川面积约为728万平方千米,是自1979年开始卫星监测以来同期的最小面积。这些都说明了一个现象:地球在变暖。

1)图 所示为北极狐,推测理由是________________。

(2)由两种狐的头部某些特征也可以说明,生物的形态结构往往与 相适应。

(3)如果地球“变暖”进一步加剧,请你预测北极狐的命运将会怎样 。

(4)为了不让地球继续“变暖”,你认为应该采取的措施是

_______________________________ (至少答出两项)。

答案

1、非生物

生物

种内斗争

捕食

2、D

3、D

4、

5、B

6、A

7、A

8、B

9、C

10、A

11、A

12、C

13、环境影响生物

生物影响环境

有水

缺水

生物适应环境

14、B

耳小、短,热量不易散失

生存环境

数量减少甚至灭绝

植树造林,保护植被;开发绿色能源,减少温室气体排放;减少使用石油或煤等矿物质能源;减少工业排放;减少空调与冰箱的使用等(合理即可)

1.生物的环境包括 因素(阳光、温度、水、空气、无机盐等)和 因素(影响某种生物生活的其他生物)。自然界中的每一种生物,都会受到环境中其他生物的影响,既有同种的,也有不同种的。同种生物的个体之间可以是种内互助的,也可以是 的;不同种生物之间的相互影响比较复杂,有合作,也有寄生、竞争、 等关系。

2.如图2-1-1是某校“达尔文生物社”的同学在磁山拍摄的照片。推测影响这棵松树形态的主要非生物因素是 ( )

A.水 B.温度

C.空气 D.风

3.能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物生活的影响的顺序是 ( )

①荒漠中仙人掌叶片退化为刺

②草尽狐兔愁

③春江水暖鸭先知

④蟑螂喜欢在夜间活动

A.①③②④ B.①③④②

C.③①②④ D.③①④②

4.在自然界中,生物与生物之间存在着多种关系,请填写下列生物之间的关系。

5.下列现象中,体现生物适应环境的是 ( )

A.“三北”防护林能防风固沙

B.骆驼刺根系发达

C.西双版纳原始森林气候湿润多雨

D.蚯蚓能疏松土壤

6.北极熊的体色与白雪皑皑的环境非常接近;竹节虫的身体与竹枝极为相像;蜜蜂的体色异常艳丽夺目。这些事例分别描述了生物的哪些适应方式 ( )

A.保护色、拟态、警戒色

B.保护色、保护色、警戒色

C.拟态、拟态、保护色

D.保护色、拟态、保护色

7.俗话说“大树底下好乘凉”“千里之堤,毁于蚁穴”。这都体现了 ( )

A.生物能影响环境

B.生物能适应环境

C.环境能影响生物的生存

D.生物与环境可以互相影响

8.捕蝇草的两片叶子呈蚌壳形张开,当小虫进入触动腺毛,两片叶子合拢,将虫体消化,吸收营养。这种现象在生物学上属于 ( )

A.竞争 B.捕食

C.寄生 D.共生

9.下列现象中不能说明生物与环境相适应的是 ( )

A.生活在北极的北极熊的体色接近白色

B.变色龙的体色能随环境的变化而变化

C.蚯蚓的活动使土壤更肥沃

D.枯叶蝶的外形像一片枯叶

10.下列有关生物与环境关系的叙述,与其他三项不一致的是 ( )

A.城市绿化改善了空气质量

B.北方多种树木入冬前会落叶

C.浮水植物的气孔主要分布在叶的上表皮

D.荒漠中生长的仙人掌的茎具有储水功能

11.(2021杭州上城二模)生物与环境之间是相互依赖、相互制约的,是一个不可分割的统一整体。结合生态学观点,下列说法正确的是 ( )

A.菟丝子缠绕在植物上,从植物体中吸取营养,与植物是寄生的关系

B.枯叶蝶不容易被发现,是因为它有保护色

C.所有的植物都会被阳光影响,都具有向光性

D.蚯蚓能增加土壤肥力是生物对环境的适应

12.如图2-1-2为某湖泊近一百年来每个月的平均水位变化图。在长期的变化中,能终年生存于该湖泊的鱼类最可能具有的特征是 ( )

A.需要在水较深的湖泊中才能存活

B.具有能快速游动的流线型身体

C.在浅水的下层泥泞中仍能存活

D.在环境恶劣时具有改变性别的能力

13.请分析下列生物与其所处环境之间的关系,回答问题。

(1)西双版纳有一种能预报风雨的粉红色小花——“风雨花”。暴风雨来临前,由于气温高、气压低,“风雨花”体内的开花激素猛增而开放出许多花朵,这个事例体现出的生物与环境之间的关系是 。

(2)在沙漠地区植树造林可以防风固沙,这个事例体现出的生物与环境的关系是 。

(3)莲“中通外直”,其地下茎(莲藕)和荷叶叶柄中都有贯通的气腔,适于在 (填“有水”或“缺水”)的环境中生活;沙棘的地下根长度是地上植株高度的十多倍,适于在________

(填“有水”或“缺水”)的环境中生活;家兔必须通过四肢来支持体重和运动以适应陆地环境。上述事例体现出的生物与环境的关系是 。

自|我|提|升|练

14.阅读下列材料,分析回答有关问题。

材料一 如图2-1-3中的两只狐,一只是生活在北极的北极狐,一只是生活在非洲沙漠中的沙漠狐。

材料二 科学家发现,过去20年里,北极冰盖面积减少了40%,平均厚度从3米减至1.5米;在2020年7月末,通过卫星测得北冰洋海域覆盖的冰川面积约为728万平方千米,是自1979年开始卫星监测以来同期的最小面积。这些都说明了一个现象:地球在变暖。

1)图 所示为北极狐,推测理由是________________。

(2)由两种狐的头部某些特征也可以说明,生物的形态结构往往与 相适应。

(3)如果地球“变暖”进一步加剧,请你预测北极狐的命运将会怎样 。

(4)为了不让地球继续“变暖”,你认为应该采取的措施是

_______________________________ (至少答出两项)。

答案

1、非生物

生物

种内斗争

捕食

2、D

3、D

4、

5、B

6、A

7、A

8、B

9、C

10、A

11、A

12、C

13、环境影响生物

生物影响环境

有水

缺水

生物适应环境

14、B

耳小、短,热量不易散失

生存环境

数量减少甚至灭绝

植树造林,保护植被;开发绿色能源,减少温室气体排放;减少使用石油或煤等矿物质能源;减少工业排放;减少空调与冰箱的使用等(合理即可)

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况