第11课《短文二篇》课件(共88张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课《短文二篇》课件(共88张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 20:02:55 | ||

图片预览

文档简介

(共88张PPT)

八年级·语文·统编版·上册

第三单元 山川美景

11.短文二篇

合作探究

分层作业

预习导学

1.积累重要的文言实词、虚词,理解文意。

2.品味文章画面的精美、语言的精练及布局的匠心独运。

3.理解文章的意境和作者的思想感情。

答谢中书书

◎重点:理解文章主要内容,理解作品意境,体会文中蕴含热爱自然的思想感情。

大自然是崇高的、卓越而美丽的。我们无不为其雄奇险拔、清幽秀色所陶醉。古人说:“仁者乐山,智者乐水。”高山大岳,千流百川,曾引起无数文人墨客的无限情思,下面就让我们走进陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,领略江南清丽的山水图画。

教师可在课前先准备一些关于江南山水风景的视频或图片,让学生融入情境。

·导学建议·

1.走近作者。

陶弘景(456—536),字 通明 ,自号 华阳隐居 ,人称“山中宰相”。南朝梁时丹阳秣陵(今江苏南京)人,著名思想家、医药家。

通明

华阳隐居

背景介绍:谢中书即谢征,字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾任中书舍人,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

南北朝时,因政局动荡,社会矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰。

2.为下列加点字注音。

歇.( xiē ) 颓.( tuí )

鳞.( lín ) 能与.其奇者( yù )

拓展:“与”字另一个字音读 yǔ ,可以组词为“ 生死与共 ”。

xiē

tuí

lín

yù

yǔ

生死与

共

3.解释下列加点字词。

(1)五色交.辉.( 交相辉映 )

(2)四.时.俱备( 四季 )

(3)晓雾将歇.( 消散 )

(4)夕日欲颓.( 坠落 )

交相辉映

四季

消散

坠落

(5)沉.鳞.竞跃( 指水中潜游的鱼 )

(6)未复有能与.其奇者( 参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思 )

指水中潜游的鱼

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

4.阅读文章,“山川之美,古来共谈”蕴含作者什么感情?

有高雅情怀的自豪感以及期望与古往今来的林泉高士相比肩之情。

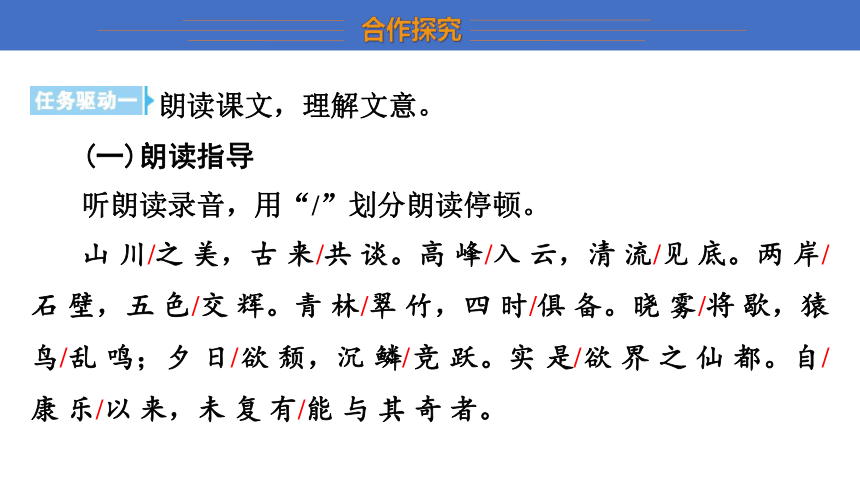

朗读课文,理解文意。

(一)朗读指导

听朗读录音,用“/”划分朗读停顿。

山 川/之 美,古 来/共 谈。高 峰/入 云,清 流/见 底。两 岸/石 壁,五 色/交 辉。青 林/翠 竹,四 时/俱 备。晓 雾/将 歇,猿 鸟/乱 鸣;夕 日/欲 颓,沉 鳞/竞 跃。实 是/欲 界 之 仙 都。自/康 乐/以 来,未 复 有/能 与 其 奇 者。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(二)理解词语

1.古今异义

(1)晓雾将歇.( 古义:消散。今义:休息 )

(2)夕日欲颓.( 古义:坠落。今义:精神萎靡 )

( 古义:消散。今义:休息 )

( 古义:坠落。今义:精神萎靡 )

2.一词多义

(1)欲

(2)自

(三)翻译句子

1.高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

2.晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫;夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

3.自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

·导学建议·

疏通文意、翻译课文是文言文学习的重点和难点,要摒弃教师讲一句学生记一句的教学陋习,教师要大胆地把翻译课文的任务交给学生,引导学生结合课文注释,借助工具书翻译课文。翻译不准之处小组可以适当讨论,最后老师再给予点拨。这样可以培养学生自己翻译文言文的能力。

齐读课文,整体感知。

课文可分为几部分?每一部分的内容分别是什么?

全文可分为三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文。中间是写景部分,先仰视“高峰入云”,再俯瞰“清流见底”,再平视“两岸石壁”“青林翠竹”,而后分“晓”与“夕”两层来写。最后以“未复有能与其奇者”的感慨总括前文。

研读课文,深层探究。

1.“答谢中书书”中的两个“书”该如何理解?

第一个“书”指中书,南朝时候的官员称谓。第二个“书”即书信,是文体的一种。由此我们知道,“答谢中书书”是陶弘景给谢中书的一封信。

2.作者笔下的景色很美,美在哪里?

其一:山水相映之美。山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

其二:色彩配合之美。“两岸石壁,五色交辉”“青林翠竹,四时俱备”。蓝天做背景,绿水为衬托,绚丽动人、美不胜收。

其三:晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

其四:动静相衬之美。高峰为静,流水为动(形体);林青竹翠为静,五色交辉为动(光色);日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动(声响)。

教师可以出示多媒体资料,让学生欣赏江南美丽的景色,加上丰富的想象,感受江南秀美的山川景色。

3.“自康乐以来,未复有能与其奇者”表达了作者什么样的思想感情?

·导学建议·

抒情往往建立在写景的基础之上,因此,我们一定要先知道描写了怎样的景物,然后体会作者的情感。

自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,字里行间,与谢公比肩之意溢于言表。表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

文中所提到的“康乐”是指谁?作者举他的例子有什么深意?

谢灵运;说明能够欣赏领略山川之美的人很少,表现作者的自得之情。

动 静 相 衬

动静相衬,是景物描写的一种重要手法。静态的景要描绘出景物的外形、内在、色彩的神韵,动态的描写要达到景物传神、生动、鲜活的效果。如“巍峨的长城”,长城是静的,而游人是动的。在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,往往不能给人深刻的印象。若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动或以动衬静,则不仅会使动景更生动,静景更静谧,而且会塑造出栩栩如生的、和谐的艺术形象。

再读课文,完成填空。

答谢中书书

感情

↓

酷爱 山水

向往归隐

山水

1下列加点词的解释有误的一项是( C )

A.五色交.辉.(交相辉映)

B.夕日欲颓.(坠落)

C.未复有能与.其奇者(和)

D.四.时.俱备(四季)

C

2理解性默写。

(1)文中描写清晨景色的句子: 晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

(2)文中描写傍晚景色的句子: 夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(3)文中对这幅清丽自然的江南山水之景发出赞美的句子:实是欲界之仙都。

(4)文中表现作者自豪之情的句子:自康乐以来,未复有能与其奇者。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是

欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其

奇者。

3写出下列各句运用的修辞手法。

(1)高峰入云,清流见底。( 对偶、夸张 )

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。( 对偶、拟人 )

对偶、夸张

对偶、拟人

4将“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”拓展成一段优美的景物描写,注意展开联想和想象,100字左右。

示例:雾气渐渐地消散,猿猴的长鸣、鸟雀欢愉的歌声回荡在山林间。傍晚的夕阳即将沉入水底,淡红的余晖映照在水面,鱼儿仿佛想饱览夕阳的风采,竞相越出水面,却不知夕阳的余晖给它们镀上了闪亮的光彩。

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

5解释下列加点的词语。

(1)答谢中书书.( 书信 )

(2)晓雾将歇.( 消散 )

(3)实是欲.界.之仙都( 指人间 )

书信

消散

指人间

6将下列句子翻译成现代汉语。

(1)两岸石壁,五色交辉。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

A.“山川之美,古来共谈”文章慨然起笔,囊括了山水,纵览了古今。

B.“高峰入云,清流见底”,极力描写山之高、水之清,突出了山水映衬之美。

C.“猿鸟乱鸣”,突出了猿、鸟的鸣叫传入耳际,繁多杂乱。

D.“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”描绘出众彩纷呈、绚丽动人的景象。

7下列对文章理解与分析,不正确的一项是( C )

C

8这篇短文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

故鄣①县东三十五里,有青山,绝壁干天②,孤峰入汉;绿嶂百重,清川万转。归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接。秋露为霜,春罗③被径。“风雨如晦,鸡鸣不已。”信足荡累颐物,悟衷散赏④。

(选自吴均《与施从事书》)

【注】①故鄣:古县名,在今浙江安吉县西北。②干天:直插云霄。③罗:一种地衣类植物。④散赏:散心,欣赏。

9解释下列加点的词语。

(1)古来共.谈.( 共同谈赏的 )

(2)沉.鳞.竞跃( 指水中潜游的鱼 )

(3)春罗被.径( 同“披”,覆盖 )

(4)风雨如晦.( 昏暗、不明 )

共同谈赏的

指水中潜游的鱼

同“披”,覆盖

昏暗、不明

10将下列句子翻译成现代汉语。

(1)晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫。

(2)归飞之鸟,千翼竞来。

还巢的鸟儿,千翼相连,竞相飞来。

11【甲】文结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”细细品读,你觉得其中有什么言外之意吗?

结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

12陶弘景和吴均都是南朝梁时期的文学家,这两封书信在很多方面有相同之处。请从艺术手法方面,选一个共同点,简要分析。

示例一:艺术手法方面,两篇短文都运用了夸张手法,如《答谢中书书》中“高峰入云”,《与施从事书》中“绝壁干天”,都写出了山之高峻。

示例二:两文都运用借景抒情的写法。【甲】文描写自然美景,表现了自己欣赏美景的愉悦与自得之情。【乙】文借描写故鄣县东三十五里的青山的美景,展现了山中变幻多姿的景象,流露出对美好的大自然的爱慕之情。

故鄣县往东三十里,有座青山,悬崖陡峭,连接云霄,山峰直插银河;绿色的屏障千重百叠,清清的河水千回万转。还巢的鸟儿,千翼相连,竞相飞来;喝水的猿猴,手臂相接。秋露变为霜,春草覆盖着小路。“风雨突来时有如夜晚,鸡叫声连续不断。”我深信这些景物可使人消除疲劳,怡养性情,使人心胸开阔,得到慰藉。

【乙】文参考译文

记承天寺夜游

◎重点:学习课文抓住景物特点描写的方法,体会作者的感情。

文题解读

题目中的“承天寺”在今湖北黄冈南,点明了“游”的地点;“夜”点明了“游”的时间。题目“记承天寺夜游”的意思是记录在夜晚游览承天寺的经历,简洁明了,概括性强,点明了文章的写作内容。

在夜深人静、皓月当空的夜晚,月光如流水般洒落大地,一切都像笼着轻纱,若隐若现,连坚实的大地似乎也溶成了一片浮动的云烟。面对如此美景,你是否想出门欣赏一番?今天我们来学习苏轼的一篇文章《记承天寺夜游》,看看苏轼在美丽的月色中发出了怎样的人生感慨。

教师可在课前先准备一些关于苏轼的诗词或故事,让学生融入情境。

·导学建议·

1.走近作者。

苏轼(1037—1101),字 子瞻 ,号 东坡居士 ,世称苏东坡,北宋著名文学家、书法家、画家。他与父亲苏洵、弟弟苏辙都是文学名士,世称“三苏”。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,他被列为“唐宋八大家”之一。书法上擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”。

子瞻

东坡居士

画学文同,喜作枯木怪石,论画主张神似。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

背景介绍:本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤。八月,苏轼被逮捕入狱,经过长时间的审问折磨,差一点丢了性命。十二月,苏轼获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签署公事”,也就是说做着有职无

权的闲官。在这种情况下,苏轼写了这篇短文,对月夜的景色做了美妙地描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段。

2.为下列加点字注音。

解.衣( jiě ) 遂.至( suì )

未寝.( qǐn ) 荇.( xìng )

拓展:“解”字另一个字音读 jiè ,可以组词为“ 押解 ”。

jiě

suì

qǐn

xìng

jiè

押

解

3.解释下列词语。

(1)户: 门。 (2)遂: 于是。

(3)盖: 大概是。 (4)但: 只是。

(5)耳: 语气词,相当于“罢了”。

4.阅读文章,文章讲了一件什么事?

苏轼与好友张怀民夜游承天寺。

门。

于是。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

听读课文,理解内容。

(一)朗读指导

听朗读录音,用“/”划分朗读停顿。

元 丰 六 年/十 月 十 二 日/夜,解 衣/欲 睡,月 色/入 户,欣 然/起 行。念/无 与 为 乐 者,遂/至 承 天 寺/寻 张 怀 民。怀 民/亦 未 寝,相 与/步 于 中 庭。庭 下/如 积 水 空 明,水 中/藻、荇 交 横,盖/竹 柏 影 也。何 夜/无 月?何 处/无 竹 柏?但/少 闲 人/如 吾 两 人 者/耳。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(二)理解词语

1.一词多义

与

2.古今异义

(1)但.少闲人如吾两人者耳( 古义:只是。今义:但是,表转折关系的连词 )

(2)但少闲人如吾两人者耳.( 古义:罢了。今义:耳朵 )

古义:只是。今义:但是,表转

折关系的连词

古义:罢了。今义:耳朵

(三)翻译句子

1.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

2.但少闲人如吾两人者耳。

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

齐读课文,整体感知。

1.作者为什么要夜游承天寺?

一是因为作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

2.文中哪些句子表达了作者的情感?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

·导学建议·

这篇文章虽然简短,但是作者的情感还是很复杂的,为了让学生更好地理解主题,可以采用多种形式诵读课文,让学生在读中思考,在读中感悟。

研读课文,深层探究。

1.找出本文写景的句子,说说这些句子写出了景物的什么特点。

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

让学生带着问题朗读课文、讨论,然后请一名学生回答,其他学生补充。

2.作者是如何描写月色的?

·导学建议·

描写景物往往要抓住景物特点,用精练的词语、生动的修辞,抓住细节进行描写。

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”作者用“积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。“积水空明”描写月光本身,给人以一池春水的静谧之感。用“藻、荇交横”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。“藻、荇交横”是以竹柏倒影来烘托月光,给人以水草摇曳的动态之美。这个意境映照出作者光明磊落、胸无尘俗的品质。

3.“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了作者怎样的复杂情感?

“闲人”指清闲的人。“闲”字饱含着作者赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、心情的寂寞、面对挫折逆境的豁达、面对孤独人生的感慨……也使我们看到作者积极乐观的人生态度,故其笔下的月夜才如此空灵、皎洁。

教师安排学生分组讨论“闲人”中包含的复杂情感,小组交流后教师点拨。

·导学建议·

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这个写景的句子妙在何处?

全句无一字写月,而又无一字不在写月。凸显月色的清明、皎洁。

借 景 抒 情

借景抒情,是指在文学作品中,借助客观外界景物的描写来抒发作者的主观感情的写作方法。采用这种方法,能使情和景互相感应,互相交融,互相依托,从而创造一种物我一体的艺术境界,完善地表达作者的思想感情,有极强的感染力。

运用借景抒情法,首先,必须对所写的景物有细致的观察和感受,要把景物描写得逼真传神,为抒情打好基础,做好依托。其次,要把真切的感受融入所写的景物之中,使景物具有浓厚的思想和感情,做到情景交融。再次,要把立足点放在抒情上,因为借景抒情,关键在“借”,即写景是次,抒情是主;写景是手段,抒情是目的。要为抒情而写景。

背诵课文,完成填空。

记承天寺夜游

失意苦闷乐观豁达

1解释加点的词语。

(1)欣.然.起行( 高兴的样子 )

(2)念.无与为乐者( 考虑,想到 )

(3)遂.至承天寺寻张怀民( 于是 )

(4)怀民亦未寝.( 睡觉 )

(5)相.与.步于中庭( 共同,一起 )

(6)盖.竹柏影也( 大概是 )

高兴的样子

考虑,想到

于是

睡觉

共同,一起

大概是

2下列加点字注音完全正确的一项是( C )

A.怀民亦未寝.(qǐng) 夕日欲颓.(tuí)

B.遂.至承天寺(suí) 沉鳞.竞跃(lín)

C.藻、荇.交横(xìng) 能与.其奇者(yù)

D.盖竹柏.影也(bái) 相与.步于中庭(yǔ)

C

A.运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B.这篇短文真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪时凄凉、孤寂、悲观的特殊心境。

C.这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人,写人又突出一点“闲”。

D.本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,瞬间抓住了佳境最敏感的特征,以极少的文字包罗较多的内容,凝练含蓄。

3下列对《记承天寺夜游》的分析不正确的一项是( B )

B

4将“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”拓展成一段优美的景物描写,注意展开联想和想象,100字左右。

示例:月光如积水一样倾泻下来,透过树缝,洒下斑驳的光影。庭院霎时笼罩在一个空明澄澈的氛围中。树影婆娑,摇曳生姿。这是一种美妙的境界,也许只有闲适的人才能真正领悟到它的美妙。风轻轻地吹过,摇晃的影子好似水中脉脉的波痕,一圈一圈荡漾开来,使人好像漫步在仙境中,忘却了一切烦恼。

阅读下文,回答问题。

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

5解释下列加点的词语。

(1)解衣欲.睡( 打算 )

(2)但少闲.人.如吾两人者耳( 清闲的人 )

打算

清闲的人

6把下列句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和松柏的影子吧。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

7试赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

示例:运用比喻的修辞手法,把月光比作清澈的池水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出了月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、清幽宁静的美妙境界。

8“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这句话表达了作者怎样的思想感情?

这句话表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉、对人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲、面对挫折的豁达都包含其中。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【丙】

仆去月谢病,还觅薜萝①。梅溪之西,有石门山者,森壁争霞,孤峰限日;幽岫含云,深溪蓄翠;蝉吟鹤唳,水响猿啼,英英②相杂,绵绵成韵。既素重幽居,遂葺宇其上。幸富菊花,偏饶竹实。山谷所资,于斯已办③。仁智之乐,岂徒语哉!

(选自吴均《与顾章书》)

【注】①薜萝:薛荔与女萝,皆为香草。后人常以此为隐者服饰。②英英:声音和盛之貌。③办:具备

9下列各句中的“之”与例句中的“之”的用法相同的一项是( D )

例句:梅溪之.西

A.大兄何见事之晚乎(《孙权劝学》)

B.但微颔之(《卖油翁》)

C.何陋之有(《陋室铭》)

D.山川之美(《答谢中书书》)

D

10下面加点字的读音和意思都不相同的一项是( B )

A.清流见.底 见.往事耳

B.未复有能与.其奇者 相与.步于中庭

C.解衣欲.睡 夕日欲.颓

D.沉鳞竞.跃 负势竞.上

B

11将下列句子翻译成现代汉语。

(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

12【甲】文的作者陶弘景堪称隐居的“仙人”,【乙】文的作者苏轼是被贬谪的“闲人”,“仙人”和“闲人”有怎样的区别?

“仙人”传达出作者与古今知音共赏美景的自得之情。“闲人”指贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉;悠闲自如之人,闲游赏月,富有雅趣,表现一种达观的生活态度。

13【甲】【丙】两文,在语言上有怎样的共同特点?请结合文章内容加以分析。

语言简约,多用骈句,工整清丽。示例:两文的语言都比较简约,言简义丰。【甲】文在写山川美景时只用了16个字——“高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉”,便将山的高耸,水的清澈,瑰丽多彩的两岸风格描绘了出来。【丙】文同是写山,也是16个字——“森壁争霞,孤峰限日;幽岫含云,深溪蓄翠”,化静为动,写出了山高谷翠的特点。

我上个月因病辞官,回到家乡寻找隐居的地方。梅溪的西面,有座石门山。很多峭壁与云霞争高下,独立的山峰遮住了太阳;幽深的洞穴包含着云雾,深谷小溪积聚着翠绿的潭水;蝉鸣鹤叫,水声清越,猿猴啼叫,和谐动听的声音相互混杂,声调悠长有音韵之美。我既然向来推崇隐居,就在那山上筑了房子。幸好菊花、竹米多。山谷中隐居生活的必需品,这里都已具备。这种地方被仁人志士所喜爱,岂是虚言啊!

【丙】文参考译文

END

感谢观看 下节课再会

八年级·语文·统编版·上册

第三单元 山川美景

11.短文二篇

合作探究

分层作业

预习导学

1.积累重要的文言实词、虚词,理解文意。

2.品味文章画面的精美、语言的精练及布局的匠心独运。

3.理解文章的意境和作者的思想感情。

答谢中书书

◎重点:理解文章主要内容,理解作品意境,体会文中蕴含热爱自然的思想感情。

大自然是崇高的、卓越而美丽的。我们无不为其雄奇险拔、清幽秀色所陶醉。古人说:“仁者乐山,智者乐水。”高山大岳,千流百川,曾引起无数文人墨客的无限情思,下面就让我们走进陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,领略江南清丽的山水图画。

教师可在课前先准备一些关于江南山水风景的视频或图片,让学生融入情境。

·导学建议·

1.走近作者。

陶弘景(456—536),字 通明 ,自号 华阳隐居 ,人称“山中宰相”。南朝梁时丹阳秣陵(今江苏南京)人,著名思想家、医药家。

通明

华阳隐居

背景介绍:谢中书即谢征,字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾任中书舍人,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

南北朝时,因政局动荡,社会矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰。

2.为下列加点字注音。

歇.( xiē ) 颓.( tuí )

鳞.( lín ) 能与.其奇者( yù )

拓展:“与”字另一个字音读 yǔ ,可以组词为“ 生死与共 ”。

xiē

tuí

lín

yù

yǔ

生死与

共

3.解释下列加点字词。

(1)五色交.辉.( 交相辉映 )

(2)四.时.俱备( 四季 )

(3)晓雾将歇.( 消散 )

(4)夕日欲颓.( 坠落 )

交相辉映

四季

消散

坠落

(5)沉.鳞.竞跃( 指水中潜游的鱼 )

(6)未复有能与.其奇者( 参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思 )

指水中潜游的鱼

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

4.阅读文章,“山川之美,古来共谈”蕴含作者什么感情?

有高雅情怀的自豪感以及期望与古往今来的林泉高士相比肩之情。

朗读课文,理解文意。

(一)朗读指导

听朗读录音,用“/”划分朗读停顿。

山 川/之 美,古 来/共 谈。高 峰/入 云,清 流/见 底。两 岸/石 壁,五 色/交 辉。青 林/翠 竹,四 时/俱 备。晓 雾/将 歇,猿 鸟/乱 鸣;夕 日/欲 颓,沉 鳞/竞 跃。实 是/欲 界 之 仙 都。自/康 乐/以 来,未 复 有/能 与 其 奇 者。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(二)理解词语

1.古今异义

(1)晓雾将歇.( 古义:消散。今义:休息 )

(2)夕日欲颓.( 古义:坠落。今义:精神萎靡 )

( 古义:消散。今义:休息 )

( 古义:坠落。今义:精神萎靡 )

2.一词多义

(1)欲

(2)自

(三)翻译句子

1.高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

2.晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫;夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

3.自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

·导学建议·

疏通文意、翻译课文是文言文学习的重点和难点,要摒弃教师讲一句学生记一句的教学陋习,教师要大胆地把翻译课文的任务交给学生,引导学生结合课文注释,借助工具书翻译课文。翻译不准之处小组可以适当讨论,最后老师再给予点拨。这样可以培养学生自己翻译文言文的能力。

齐读课文,整体感知。

课文可分为几部分?每一部分的内容分别是什么?

全文可分为三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文。中间是写景部分,先仰视“高峰入云”,再俯瞰“清流见底”,再平视“两岸石壁”“青林翠竹”,而后分“晓”与“夕”两层来写。最后以“未复有能与其奇者”的感慨总括前文。

研读课文,深层探究。

1.“答谢中书书”中的两个“书”该如何理解?

第一个“书”指中书,南朝时候的官员称谓。第二个“书”即书信,是文体的一种。由此我们知道,“答谢中书书”是陶弘景给谢中书的一封信。

2.作者笔下的景色很美,美在哪里?

其一:山水相映之美。山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

其二:色彩配合之美。“两岸石壁,五色交辉”“青林翠竹,四时俱备”。蓝天做背景,绿水为衬托,绚丽动人、美不胜收。

其三:晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

其四:动静相衬之美。高峰为静,流水为动(形体);林青竹翠为静,五色交辉为动(光色);日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动(声响)。

教师可以出示多媒体资料,让学生欣赏江南美丽的景色,加上丰富的想象,感受江南秀美的山川景色。

3.“自康乐以来,未复有能与其奇者”表达了作者什么样的思想感情?

·导学建议·

抒情往往建立在写景的基础之上,因此,我们一定要先知道描写了怎样的景物,然后体会作者的情感。

自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,字里行间,与谢公比肩之意溢于言表。表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

文中所提到的“康乐”是指谁?作者举他的例子有什么深意?

谢灵运;说明能够欣赏领略山川之美的人很少,表现作者的自得之情。

动 静 相 衬

动静相衬,是景物描写的一种重要手法。静态的景要描绘出景物的外形、内在、色彩的神韵,动态的描写要达到景物传神、生动、鲜活的效果。如“巍峨的长城”,长城是静的,而游人是动的。在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,往往不能给人深刻的印象。若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动或以动衬静,则不仅会使动景更生动,静景更静谧,而且会塑造出栩栩如生的、和谐的艺术形象。

再读课文,完成填空。

答谢中书书

感情

↓

酷爱 山水

向往归隐

山水

1下列加点词的解释有误的一项是( C )

A.五色交.辉.(交相辉映)

B.夕日欲颓.(坠落)

C.未复有能与.其奇者(和)

D.四.时.俱备(四季)

C

2理解性默写。

(1)文中描写清晨景色的句子: 晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

(2)文中描写傍晚景色的句子: 夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(3)文中对这幅清丽自然的江南山水之景发出赞美的句子:实是欲界之仙都。

(4)文中表现作者自豪之情的句子:自康乐以来,未复有能与其奇者。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是

欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其

奇者。

3写出下列各句运用的修辞手法。

(1)高峰入云,清流见底。( 对偶、夸张 )

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。( 对偶、拟人 )

对偶、夸张

对偶、拟人

4将“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”拓展成一段优美的景物描写,注意展开联想和想象,100字左右。

示例:雾气渐渐地消散,猿猴的长鸣、鸟雀欢愉的歌声回荡在山林间。傍晚的夕阳即将沉入水底,淡红的余晖映照在水面,鱼儿仿佛想饱览夕阳的风采,竞相越出水面,却不知夕阳的余晖给它们镀上了闪亮的光彩。

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

5解释下列加点的词语。

(1)答谢中书书.( 书信 )

(2)晓雾将歇.( 消散 )

(3)实是欲.界.之仙都( 指人间 )

书信

消散

指人间

6将下列句子翻译成现代汉语。

(1)两岸石壁,五色交辉。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

A.“山川之美,古来共谈”文章慨然起笔,囊括了山水,纵览了古今。

B.“高峰入云,清流见底”,极力描写山之高、水之清,突出了山水映衬之美。

C.“猿鸟乱鸣”,突出了猿、鸟的鸣叫传入耳际,繁多杂乱。

D.“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”描绘出众彩纷呈、绚丽动人的景象。

7下列对文章理解与分析,不正确的一项是( C )

C

8这篇短文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

故鄣①县东三十五里,有青山,绝壁干天②,孤峰入汉;绿嶂百重,清川万转。归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接。秋露为霜,春罗③被径。“风雨如晦,鸡鸣不已。”信足荡累颐物,悟衷散赏④。

(选自吴均《与施从事书》)

【注】①故鄣:古县名,在今浙江安吉县西北。②干天:直插云霄。③罗:一种地衣类植物。④散赏:散心,欣赏。

9解释下列加点的词语。

(1)古来共.谈.( 共同谈赏的 )

(2)沉.鳞.竞跃( 指水中潜游的鱼 )

(3)春罗被.径( 同“披”,覆盖 )

(4)风雨如晦.( 昏暗、不明 )

共同谈赏的

指水中潜游的鱼

同“披”,覆盖

昏暗、不明

10将下列句子翻译成现代汉语。

(1)晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫。

(2)归飞之鸟,千翼竞来。

还巢的鸟儿,千翼相连,竞相飞来。

11【甲】文结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”细细品读,你觉得其中有什么言外之意吗?

结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

12陶弘景和吴均都是南朝梁时期的文学家,这两封书信在很多方面有相同之处。请从艺术手法方面,选一个共同点,简要分析。

示例一:艺术手法方面,两篇短文都运用了夸张手法,如《答谢中书书》中“高峰入云”,《与施从事书》中“绝壁干天”,都写出了山之高峻。

示例二:两文都运用借景抒情的写法。【甲】文描写自然美景,表现了自己欣赏美景的愉悦与自得之情。【乙】文借描写故鄣县东三十五里的青山的美景,展现了山中变幻多姿的景象,流露出对美好的大自然的爱慕之情。

故鄣县往东三十里,有座青山,悬崖陡峭,连接云霄,山峰直插银河;绿色的屏障千重百叠,清清的河水千回万转。还巢的鸟儿,千翼相连,竞相飞来;喝水的猿猴,手臂相接。秋露变为霜,春草覆盖着小路。“风雨突来时有如夜晚,鸡叫声连续不断。”我深信这些景物可使人消除疲劳,怡养性情,使人心胸开阔,得到慰藉。

【乙】文参考译文

记承天寺夜游

◎重点:学习课文抓住景物特点描写的方法,体会作者的感情。

文题解读

题目中的“承天寺”在今湖北黄冈南,点明了“游”的地点;“夜”点明了“游”的时间。题目“记承天寺夜游”的意思是记录在夜晚游览承天寺的经历,简洁明了,概括性强,点明了文章的写作内容。

在夜深人静、皓月当空的夜晚,月光如流水般洒落大地,一切都像笼着轻纱,若隐若现,连坚实的大地似乎也溶成了一片浮动的云烟。面对如此美景,你是否想出门欣赏一番?今天我们来学习苏轼的一篇文章《记承天寺夜游》,看看苏轼在美丽的月色中发出了怎样的人生感慨。

教师可在课前先准备一些关于苏轼的诗词或故事,让学生融入情境。

·导学建议·

1.走近作者。

苏轼(1037—1101),字 子瞻 ,号 东坡居士 ,世称苏东坡,北宋著名文学家、书法家、画家。他与父亲苏洵、弟弟苏辙都是文学名士,世称“三苏”。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,他被列为“唐宋八大家”之一。书法上擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”。

子瞻

东坡居士

画学文同,喜作枯木怪石,论画主张神似。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

背景介绍:本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤。八月,苏轼被逮捕入狱,经过长时间的审问折磨,差一点丢了性命。十二月,苏轼获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签署公事”,也就是说做着有职无

权的闲官。在这种情况下,苏轼写了这篇短文,对月夜的景色做了美妙地描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段。

2.为下列加点字注音。

解.衣( jiě ) 遂.至( suì )

未寝.( qǐn ) 荇.( xìng )

拓展:“解”字另一个字音读 jiè ,可以组词为“ 押解 ”。

jiě

suì

qǐn

xìng

jiè

押

解

3.解释下列词语。

(1)户: 门。 (2)遂: 于是。

(3)盖: 大概是。 (4)但: 只是。

(5)耳: 语气词,相当于“罢了”。

4.阅读文章,文章讲了一件什么事?

苏轼与好友张怀民夜游承天寺。

门。

于是。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

听读课文,理解内容。

(一)朗读指导

听朗读录音,用“/”划分朗读停顿。

元 丰 六 年/十 月 十 二 日/夜,解 衣/欲 睡,月 色/入 户,欣 然/起 行。念/无 与 为 乐 者,遂/至 承 天 寺/寻 张 怀 民。怀 民/亦 未 寝,相 与/步 于 中 庭。庭 下/如 积 水 空 明,水 中/藻、荇 交 横,盖/竹 柏 影 也。何 夜/无 月?何 处/无 竹 柏?但/少 闲 人/如 吾 两 人 者/耳。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(二)理解词语

1.一词多义

与

2.古今异义

(1)但.少闲人如吾两人者耳( 古义:只是。今义:但是,表转折关系的连词 )

(2)但少闲人如吾两人者耳.( 古义:罢了。今义:耳朵 )

古义:只是。今义:但是,表转

折关系的连词

古义:罢了。今义:耳朵

(三)翻译句子

1.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

2.但少闲人如吾两人者耳。

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

齐读课文,整体感知。

1.作者为什么要夜游承天寺?

一是因为作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

2.文中哪些句子表达了作者的情感?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

·导学建议·

这篇文章虽然简短,但是作者的情感还是很复杂的,为了让学生更好地理解主题,可以采用多种形式诵读课文,让学生在读中思考,在读中感悟。

研读课文,深层探究。

1.找出本文写景的句子,说说这些句子写出了景物的什么特点。

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

让学生带着问题朗读课文、讨论,然后请一名学生回答,其他学生补充。

2.作者是如何描写月色的?

·导学建议·

描写景物往往要抓住景物特点,用精练的词语、生动的修辞,抓住细节进行描写。

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”作者用“积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。“积水空明”描写月光本身,给人以一池春水的静谧之感。用“藻、荇交横”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。“藻、荇交横”是以竹柏倒影来烘托月光,给人以水草摇曳的动态之美。这个意境映照出作者光明磊落、胸无尘俗的品质。

3.“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了作者怎样的复杂情感?

“闲人”指清闲的人。“闲”字饱含着作者赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、心情的寂寞、面对挫折逆境的豁达、面对孤独人生的感慨……也使我们看到作者积极乐观的人生态度,故其笔下的月夜才如此空灵、皎洁。

教师安排学生分组讨论“闲人”中包含的复杂情感,小组交流后教师点拨。

·导学建议·

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这个写景的句子妙在何处?

全句无一字写月,而又无一字不在写月。凸显月色的清明、皎洁。

借 景 抒 情

借景抒情,是指在文学作品中,借助客观外界景物的描写来抒发作者的主观感情的写作方法。采用这种方法,能使情和景互相感应,互相交融,互相依托,从而创造一种物我一体的艺术境界,完善地表达作者的思想感情,有极强的感染力。

运用借景抒情法,首先,必须对所写的景物有细致的观察和感受,要把景物描写得逼真传神,为抒情打好基础,做好依托。其次,要把真切的感受融入所写的景物之中,使景物具有浓厚的思想和感情,做到情景交融。再次,要把立足点放在抒情上,因为借景抒情,关键在“借”,即写景是次,抒情是主;写景是手段,抒情是目的。要为抒情而写景。

背诵课文,完成填空。

记承天寺夜游

失意苦闷乐观豁达

1解释加点的词语。

(1)欣.然.起行( 高兴的样子 )

(2)念.无与为乐者( 考虑,想到 )

(3)遂.至承天寺寻张怀民( 于是 )

(4)怀民亦未寝.( 睡觉 )

(5)相.与.步于中庭( 共同,一起 )

(6)盖.竹柏影也( 大概是 )

高兴的样子

考虑,想到

于是

睡觉

共同,一起

大概是

2下列加点字注音完全正确的一项是( C )

A.怀民亦未寝.(qǐng) 夕日欲颓.(tuí)

B.遂.至承天寺(suí) 沉鳞.竞跃(lín)

C.藻、荇.交横(xìng) 能与.其奇者(yù)

D.盖竹柏.影也(bái) 相与.步于中庭(yǔ)

C

A.运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B.这篇短文真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪时凄凉、孤寂、悲观的特殊心境。

C.这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人,写人又突出一点“闲”。

D.本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,瞬间抓住了佳境最敏感的特征,以极少的文字包罗较多的内容,凝练含蓄。

3下列对《记承天寺夜游》的分析不正确的一项是( B )

B

4将“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”拓展成一段优美的景物描写,注意展开联想和想象,100字左右。

示例:月光如积水一样倾泻下来,透过树缝,洒下斑驳的光影。庭院霎时笼罩在一个空明澄澈的氛围中。树影婆娑,摇曳生姿。这是一种美妙的境界,也许只有闲适的人才能真正领悟到它的美妙。风轻轻地吹过,摇晃的影子好似水中脉脉的波痕,一圈一圈荡漾开来,使人好像漫步在仙境中,忘却了一切烦恼。

阅读下文,回答问题。

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

5解释下列加点的词语。

(1)解衣欲.睡( 打算 )

(2)但少闲.人.如吾两人者耳( 清闲的人 )

打算

清闲的人

6把下列句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和松柏的影子吧。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

7试赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

示例:运用比喻的修辞手法,把月光比作清澈的池水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出了月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、清幽宁静的美妙境界。

8“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这句话表达了作者怎样的思想感情?

这句话表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉、对人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲、面对挫折的豁达都包含其中。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【丙】

仆去月谢病,还觅薜萝①。梅溪之西,有石门山者,森壁争霞,孤峰限日;幽岫含云,深溪蓄翠;蝉吟鹤唳,水响猿啼,英英②相杂,绵绵成韵。既素重幽居,遂葺宇其上。幸富菊花,偏饶竹实。山谷所资,于斯已办③。仁智之乐,岂徒语哉!

(选自吴均《与顾章书》)

【注】①薜萝:薛荔与女萝,皆为香草。后人常以此为隐者服饰。②英英:声音和盛之貌。③办:具备

9下列各句中的“之”与例句中的“之”的用法相同的一项是( D )

例句:梅溪之.西

A.大兄何见事之晚乎(《孙权劝学》)

B.但微颔之(《卖油翁》)

C.何陋之有(《陋室铭》)

D.山川之美(《答谢中书书》)

D

10下面加点字的读音和意思都不相同的一项是( B )

A.清流见.底 见.往事耳

B.未复有能与.其奇者 相与.步于中庭

C.解衣欲.睡 夕日欲.颓

D.沉鳞竞.跃 负势竞.上

B

11将下列句子翻译成现代汉语。

(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

12【甲】文的作者陶弘景堪称隐居的“仙人”,【乙】文的作者苏轼是被贬谪的“闲人”,“仙人”和“闲人”有怎样的区别?

“仙人”传达出作者与古今知音共赏美景的自得之情。“闲人”指贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉;悠闲自如之人,闲游赏月,富有雅趣,表现一种达观的生活态度。

13【甲】【丙】两文,在语言上有怎样的共同特点?请结合文章内容加以分析。

语言简约,多用骈句,工整清丽。示例:两文的语言都比较简约,言简义丰。【甲】文在写山川美景时只用了16个字——“高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉”,便将山的高耸,水的清澈,瑰丽多彩的两岸风格描绘了出来。【丙】文同是写山,也是16个字——“森壁争霞,孤峰限日;幽岫含云,深溪蓄翠”,化静为动,写出了山高谷翠的特点。

我上个月因病辞官,回到家乡寻找隐居的地方。梅溪的西面,有座石门山。很多峭壁与云霞争高下,独立的山峰遮住了太阳;幽深的洞穴包含着云雾,深谷小溪积聚着翠绿的潭水;蝉鸣鹤叫,水声清越,猿猴啼叫,和谐动听的声音相互混杂,声调悠长有音韵之美。我既然向来推崇隐居,就在那山上筑了房子。幸好菊花、竹米多。山谷中隐居生活的必需品,这里都已具备。这种地方被仁人志士所喜爱,岂是虚言啊!

【丙】文参考译文

END

感谢观看 下节课再会

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读