浙教版2022-2023学年第二学期八年级科学“冲刺重高”培优讲义(十七):氧化和燃烧【word,含答案及解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版2022-2023学年第二学期八年级科学“冲刺重高”培优讲义(十七):氧化和燃烧【word,含答案及解析】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-08 11:00:32 | ||

图片预览

文档简介

一、氧化反应

1、定义:指物质与氧发生的化学反应,氧气在此过程中提供氧。

注意:此定义中“氧”是指氧化剂;不单指氧气,也可以是氧化物中的氧元素

2、分类:

物质与氧缓慢反应缓缓发热而不发光的氧化叫缓慢氧化,如金属锈蚀、生物呼吸等。

剧烈氧化:剧烈的发光发热的氧化叫燃烧。

二、燃烧的条件

1、燃烧:

通常情况下,可燃物与氧气发生的一种发光、发热的剧烈氧化反应。

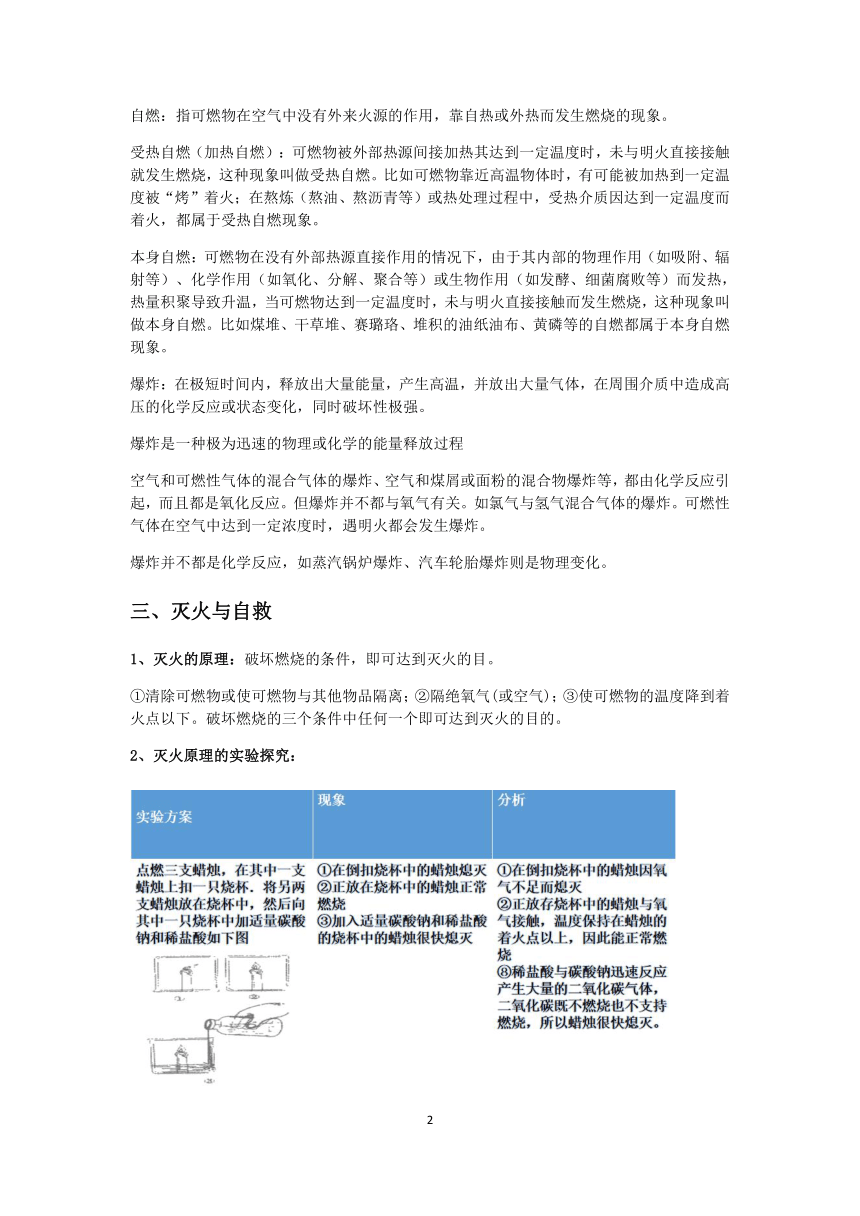

2、探究燃烧的条件实验——控制变量法

【白磷的着火点是40℃,红磷着火点是240℃】

烧杯上盖上一片薄铜片:是导热用的

现象:铜片上的白磷燃烧了起来,产生大量白烟,红磷没有燃烧,烧杯内白磷没有燃烧。

结论:燃烧必须同时具备:①可燃物②氧气(空气)③达到燃烧所需的最低温度(着火点)

燃烧三要素:①可燃物②助燃物③温度达到燃烧所需的着火点

着火点:可燃物燃烧所需的最低温度叫着火点,是物质固有的一种性质,与物质本身的性质有关,一般不随外界条件的改变而改变。

自燃:指可燃物在空气中没有外来火源的作用,靠自热或外热而发生燃烧的现象。

受热自燃(加热自燃):可燃物被外部热源间接加热其达到一定温度时,未与明火直接接触就发生燃烧,这种现象叫做受热自燃。比如可燃物靠近高温物体时,有可能被加热到一定温度被“烤”着火;在熬炼(熬油、熬沥青等)或热处理过程中,受热介质因达到一定温度而着火,都属于受热自燃现象。

本身自燃:可燃物在没有外部热源直接作用的情况下,由于其内部的物理作用(如吸附、辐射等)、化学作用(如氧化、分解、聚合等)或生物作用(如发酵、细菌腐败等)而发热,热量积聚导致升温,当可燃物达到一定温度时,未与明火直接接触而发生燃烧,这种现象叫做本身自燃。比如煤堆、干草堆、赛璐珞、堆积的油纸油布、黄磷等的自燃都属于本身自燃现象。

爆炸:在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化,同时破坏性极强。

爆炸是一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程

空气和可燃性气体的混合气体的爆炸、空气和煤屑或面粉的混合物爆炸等,都由化学反应引起,而且都是氧化反应。但爆炸并不都与氧气有关。如氯气与氢气混合气体的爆炸。可燃性气体在空气中达到一定浓度时,遇明火都会发生爆炸。

爆炸并不都是化学反应,如蒸汽锅炉爆炸、汽车轮胎爆炸则是物理变化。

三、灭火与自救

1、灭火的原理:破坏燃烧的条件,即可达到灭火的目。

①清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;②隔绝氧气(或空气);③使可燃物的温度降到着火点以下。破坏燃烧的三个条件中任何一个即可达到灭火的目的。

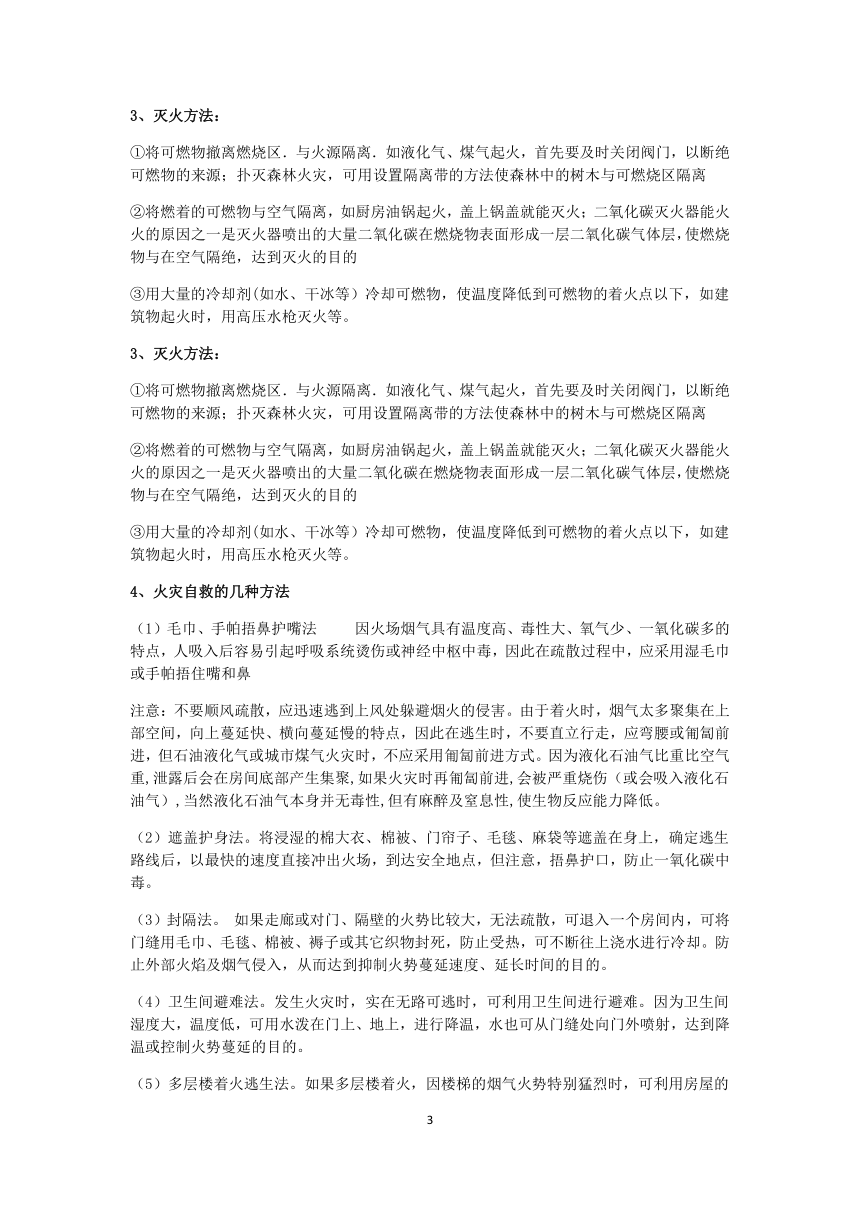

2、灭火原理的实验探究:

3、灭火方法:

①将可燃物撤离燃烧区.与火源隔离.如液化气、煤气起火,首先要及时关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可用设置隔离带的方法使森林中的树木与可燃烧区隔离

②将燃着的可燃物与空气隔离,如厨房油锅起火,盖上锅盖就能灭火;二氧化碳灭火器能火火的原因之一是灭火器喷出的大量二氧化碳在燃烧物表面形成一层二氧化碳气体层,使燃烧物与在空气隔绝,达到灭火的目的

③用大量的冷却剂(如水、干冰等)冷却可燃物,使温度降低到可燃物的着火点以下,如建筑物起火时,用高压水枪灭火等。

3、灭火方法:

①将可燃物撤离燃烧区.与火源隔离.如液化气、煤气起火,首先要及时关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可用设置隔离带的方法使森林中的树木与可燃烧区隔离

②将燃着的可燃物与空气隔离,如厨房油锅起火,盖上锅盖就能灭火;二氧化碳灭火器能火火的原因之一是灭火器喷出的大量二氧化碳在燃烧物表面形成一层二氧化碳气体层,使燃烧物与在空气隔绝,达到灭火的目的

③用大量的冷却剂(如水、干冰等)冷却可燃物,使温度降低到可燃物的着火点以下,如建筑物起火时,用高压水枪灭火等。

4、火灾自救的几种方法

(1)毛巾、手帕捂鼻护嘴法 因火场烟气具有温度高、毒性大、氧气少、一氧化碳多的特点,人吸入后容易引起呼吸系统烫伤或神经中枢中毒,因此在疏散过程中,应采用湿毛巾或手帕捂住嘴和鼻

注意:不要顺风疏散,应迅速逃到上风处躲避烟火的侵害。由于着火时,烟气太多聚集在上部空间,向上蔓延快、横向蔓延慢的特点,因此在逃生时,不要直立行走,应弯腰或匍匐前进,但石油液化气或城市煤气火灾时,不应采用匍匐前进方式。因为液化石油气比重比空气重,泄露后会在房间底部产生集聚,如果火灾时再匍匐前进,会被严重烧伤(或会吸入液化石油气),当然液化石油气本身并无毒性,但有麻醉及窒息性,使生物反应能力降低。

(2)遮盖护身法。将浸湿的棉大衣、棉被、门帘子、毛毯、麻袋等遮盖在身上,确定逃生路线后,以最快的速度直接冲出火场,到达安全地点,但注意,捂鼻护口,防止一氧化碳中毒。

(3)封隔法。 如果走廊或对门、隔壁的火势比较大,无法疏散,可退入一个房间内,可将门缝用毛巾、毛毯、棉被、褥子或其它织物封死,防止受热,可不断往上浇水进行冷却。防止外部火焰及烟气侵入,从而达到抑制火势蔓延速度、延长时间的目的。

(4)卫生间避难法。发生火灾时,实在无路可逃时,可利用卫生间进行避难。因为卫生间湿度大,温度低,可用水泼在门上、地上,进行降温,水也可从门缝处向门外喷射,达到降温或控制火势蔓延的目的。

(5)多层楼着火逃生法。如果多层楼着火,因楼梯的烟气火势特别猛烈时,可利用房屋的阳台、水溜子、雨蓬逃生,也可采用绳索、消防水带,也可用床单撕成条连接代替,但一端紧拴在牢固采暖系统的管道或散热气片的钩子上(暖气片的钩子)及门窗或其它重物上,在顺着绳索滑下。

(6)被迫跳楼逃生法。如无条件采取上述自救办法,而时间又十分紧迫,烟火威胁严重,被迫跳楼时,低层楼可采用此方法逃生,但首先向地面上抛下一些后棉被、沙发垫子,以增加缓冲,然后手扶窗台往下滑,以缩小跳楼高度,并保证双脚首先落地。

5、几种常用灭火器的适用范围

四、化学反应中能量的变化

1、放热反应与吸热反应

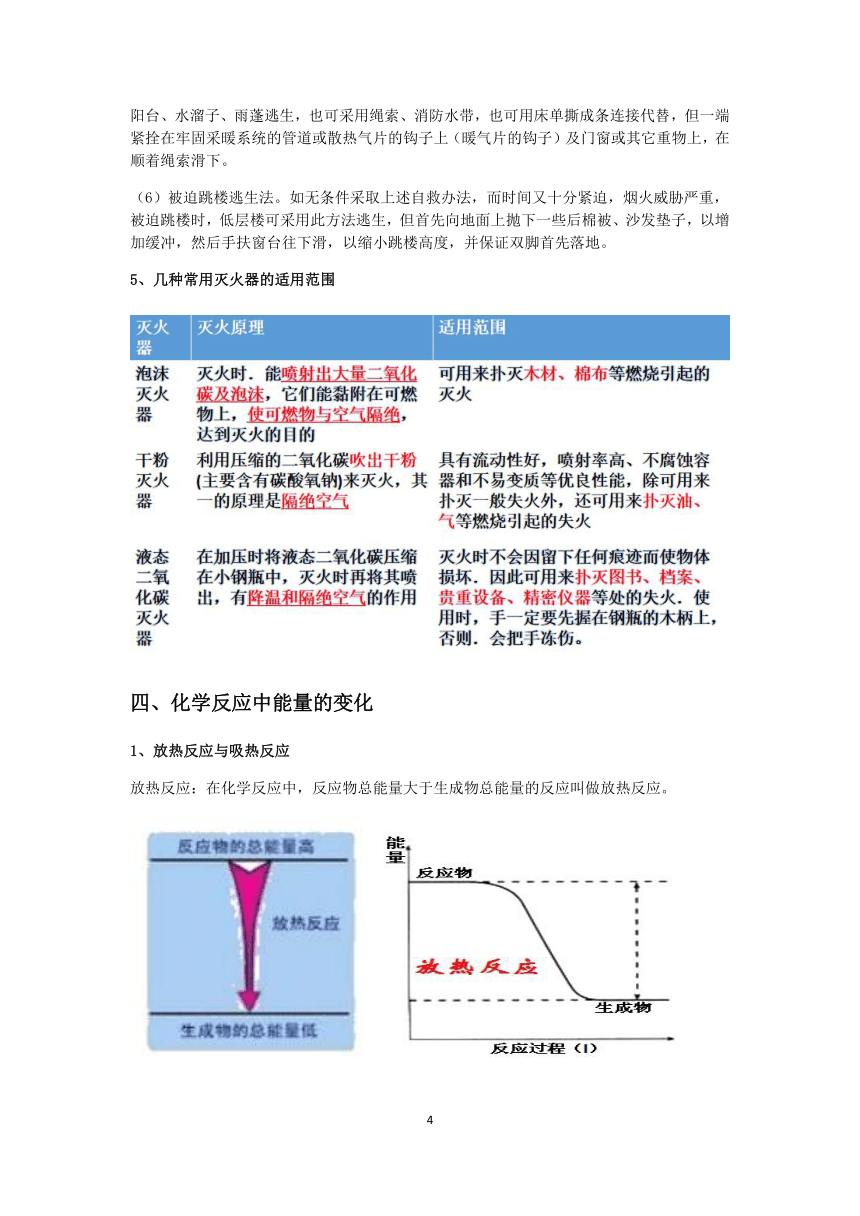

放热反应:在化学反应中,反应物总能量大于生成物总能量的反应叫做放热反应。

吸热反应是指反应物总能量小于生成物总能量的反应。在过程中吸收热量的化学反应。

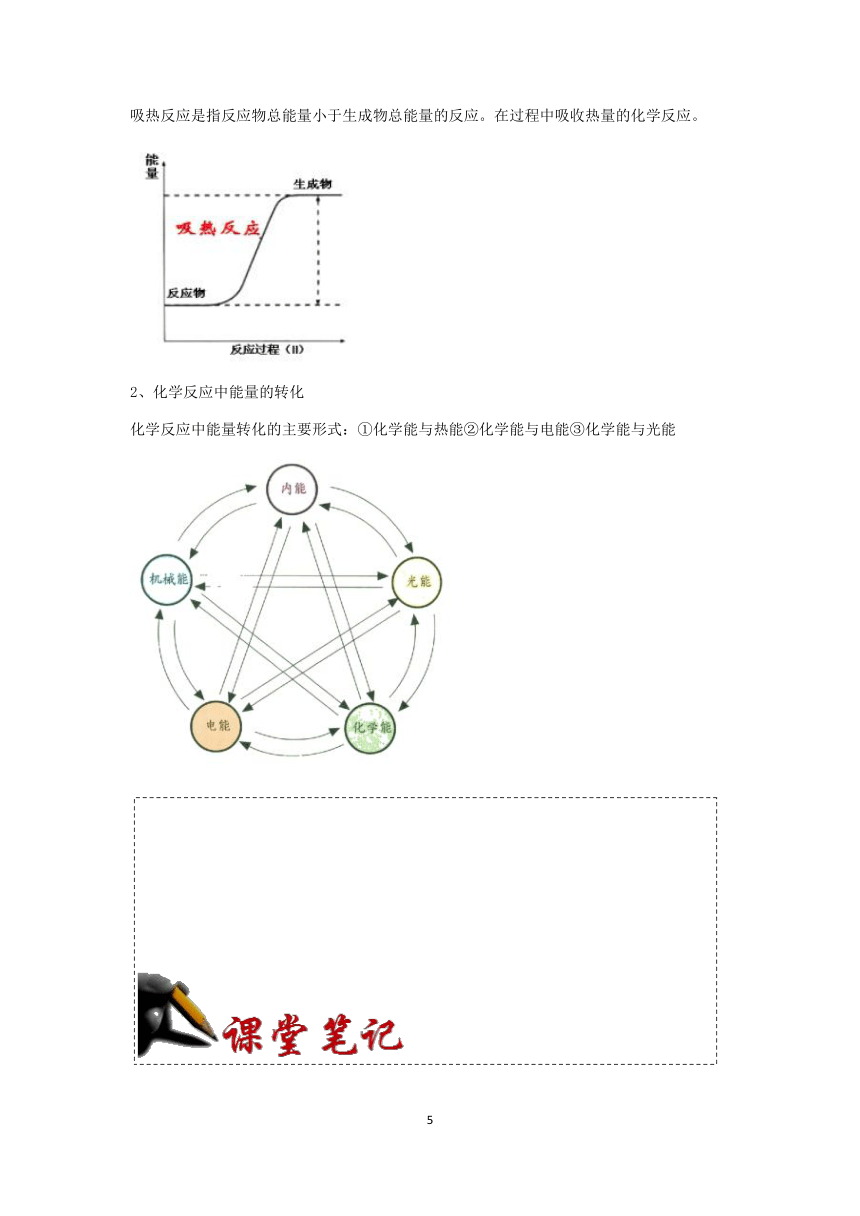

2、化学反应中能量的转化

化学反应中能量转化的主要形式:①化学能与热能②化学能与电能③化学能与光能

例1、某同学用如图所示装置探究可燃物燃烧的条件,得到以下实验事实:①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。能证明可燃物必须达到一定温度(着火点)才能燃烧的实验事实是()

A.①② B.②④ C.①④ D.③④

例2、水是初中科学实验中最常见的一种试剂,在不同的实验中水起的作用不同。下列分析正确的是( )

A.如甲图电解水实验中水槽内水的作用是导电

B.如乙图探究燃烧条件实验中烧杯内热水的作用是隔绝空气

C.如丙图铁丝在氧气中燃烧时集气瓶内水起到催化作用,使燃烧更快

D.如丁图检查装置气密性时烧杯中水有指示作用,方便观察装置是否漏气

例3、“火折子”被称为古代的打火机。火折子的主要材料为白薯蔓汁浸泡过的土纸加以棉花、苇絮等,晒干卷成长杆状,点燃后吹灭成暗火,装入竹筒内,需要时取出一吹就能复燃。下列关于火折子的说法错误的是( )

A.土纸棉花等都是可燃物

B.装入竹筒后火折子没有完全熄灭

C.竹筒不能是完全密闭的

D.取出一吹即可复燃是因为降低了着火点

例4、按如下实验步骤,验证可燃物燃烧的条件是什么?其中实验装置气密性良好,所用药品均足量(已知红磷的着火点为240℃,白磷的着火点为40℃)。

步骤一:向大烧杯中注入足量的冷水,打开K1、关闭K2,向下压左侧注射器活塞,使生成的氧气持续通入U形管,并观察U形管中现象;

步骤二:关闭K1、打开K2,向下压右侧注射器活塞,使生成的二氧化碳将U形管内的氧气排尽,然后将烧杯中的冷水换成等量的80℃的热水,并观察U形管中现象;

步骤三:……,并观察U形管中现象。

(1)步骤一和步骤二,探究燃烧的条件分别是 。

(2)简述步骤二中判断U形管内氧气已经排尽的方法: 。

(3)补充完整步骤三的操作 ,并写出U形管中应观察到的现象 。

1.如图是某同学探究可燃物燃烧条件的实验,实验中发现只有试管中白磷能够燃烧,图中气球是白磷燃烧前的状态。对于该实验的说法正确的是( )

A.热水只起到给白磷和红磷加热的作用

B.实验过程中两颗白磷现象不同可说明燃烧需要氧气

C.实验过程中和结束后两个气球的大小都相同

D.该实验说明白磷不能保存在水中

2.古语道“人要实,火要虚”,其中“火要虚”的意思是说:燃烧木柴时,通常架空些,才能燃烧得更旺。“火要虚”的实质是( )

A.散热的速度加快 B.增大木柴与空气的接触面积

C.木柴的着火点降低 D.提高空气中氧气的含量

3.科学源于生活应用于生活,下列关于燃烧、自燃、爆炸、灭火判断说法正确是( )

A.任何发光、发热的变化都可以叫燃烧

B.能发生缓慢氧化的物质,都能发生自燃

C.爆炸可能是物理变化,也可能是化学变化

D.所有物质着火后,都可用水来灭火

4.用如图装置验证可燃物燃烧的条件之一是温度达到其着火点(己知:白磷的着火点是40℃)。下列方案正确的是( )

选项 A B C D

X O2 O2 O2 N2

Y 20℃水 40℃水 60℃水 80℃水

5.火的利用推动了人类文明的进程, 观察图:

选择序号回答(1)~(3):①与氧气接触;②温度达到着火点;③有可燃物

(1)图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是 ;

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是 ;

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是 ;

(4)图四实验中所用药品的保存方法正确的是 (选填图四中的字母编号)

6.某研究小组在学习氧气的化学性质时发现:铁丝燃烧没有火焰,蜡烛燃烧却有明亮的火焰。该小组同学进行了如下探究。

(1)写出铁丝在氧气中燃烧的文字表达式 。

(2)探究一:蜡烛燃烧产生火焰的原因是什么?

点燃蜡烛,将金属导管一端伸入内焰,导出其中物质,在另一端管口点燃,

也有火焰产生(如图所示)。由此可知:蜡烛燃烧产生的火焰是由 (填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的。

(3)探究二:物质燃烧产生火焰的根本原因是什么?

【查阅资料】

物质/°C 熔点/°C 沸点/°C 燃烧时温度/°C

石蜡 50-70 300-350 约600

铁 1535 2750 约1800

钠 97.8 880 约1400

由上表可知:物质燃烧能否产生火焰与其 (填“熔点”或“沸点”)和燃烧时温度有关。由此推测:钠在燃烧时, (填“有”或“没有”)火焰产生。

7.用如图所示实验验证可燃物的燃烧条件。

已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)设计B、D的目的是 。

(2)能验证可燃物燃烧温度需要达到着火点的现象是 。

1.根据下列实验方案进行实验,能达到相应实验目的是( )

A.甲:收集氧气并验满

B.乙:检验土壤中存在有机物

C.丙:测定空气中氧气的体积分数

D.丁:探究可燃物燃烧的条件

2.天气晴好的周末,小明一家来到户外野炊,对于以下做法解释不合理的是( )

A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度

D.木柴搭空火更旺,原理是提高空气中氧气含量

3.下图所示的一组实验可用于研究燃烧条件.下列说法中,正确的是( )

A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷不是可燃物

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度没有达到着火点

C.若将图2中白磷换成红磷,也能观察到燃烧现象

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝

4.如图所示的一组实验可用于研究燃烧条件(已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃)。下列说法中,不正确的是( )

A.此组实验烧杯中的热水只起提高温度的作用

B.图1白磷未燃是由于没有与氧气接触

C.图2白磷未燃是由于温度没有达到着火点

D.图3中的白磷如果换成红磷一样能够燃烧,因为红磷具有可燃性

5.下列关于燃烧与灭火的说法,正确的是( )

A.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是延迟煤燃烧的时间

B.如图甲所示,火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

C.由图乙中的现象可知,金属镁引起的火灾不能用二氧化碳灭火

D.蜡烛用扇子一扇即灭,是因为扇走了蜡烛周围的空气

6.如图所示,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气从铜管喷出,把火柴靠近管口P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧。

(1)加热铜管的目的是________。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是________。

7.乐乐和清清在实验室中做铁丝在氧气中燃烧的实验。乐乐用铁丝在火柴前端绕成螺旋状(如图甲)。清清同学将铁丝绕在火柴后端,但部分铁丝重叠(如图乙)。然后两人分别将火柴引燃,进行实验(如图丙)。

(1)为了让铁丝和氧气充分燃烧,使实验现象更明显,应选择 (选填“甲”或“乙”)装置。(2)该实验证明了氧气具有 性。

(3)反应生成的Fe3O4中,Fe元素与O元素的质量比为 。

答案及解析

例1、B

【解析】A、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧。二者都不燃烧,无法说明任何问题,故不符合题意;B、②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要达到一定温度,故符合题意;C、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。限制的条件不同,不能说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意;D、③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要空气,而不是说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意。故选B。

例2、D

【解析】A.如甲图电解水实验中水槽内水的作用是:导电和反应物,故A错误;

B.如乙图探究燃烧条件实验中烧杯内热水的作用是隔绝空气和对白磷加热,故B错误;

C.如丙图铁丝在氧气中燃烧时,集气瓶内水吸收燃烧放出的热量,将熔融物与底部隔离,防止瓶底炸裂,故C错误;

D.如丁图检查装置气密性时烧杯中水有指示作用,方便观察装置是否漏气,故D正确。 故选D。

例3、D

【解析】A.土纸棉花等都是可燃物,故A正确不合题意;

B.装入竹筒后火折子没有完全熄灭,故B正确不合题意;

C.竹筒不能是完全密闭的,否则里面由于缺氧而熄灭,故C正确不合题意;

D.取出一吹即可复燃是因为增加了氧气,而不是降低了着火点,故D错误符合题意。 故选D。

例4、(1)是否达到着火点,是否有充足的氧气

(2)将燃着的木条放在U型管出口,若熄灭,则排尽

(3)关闭K2,打开K1,向下压左侧注射器活塞,使生成的氧气持续通入U型管;裹入红磷的棉花不燃烧,裹入白磷的棉花燃烧

【解析】(1) 步骤一和步骤二,探究燃烧的条件分别是温度是否达到着火点,是否有充足的氧气;

(2)步骤二中判断U形管内氧气若已经排尽,则U型管出口会有二氧化碳排出,检验方法是将燃着的木条放在U型管出口,若熄灭,则排尽 ;

(3)步骤三需让装置内有充足氧气,使白磷燃烧与其它步骤现象进行对比,操作为关闭K2,打开K1,向下压左侧注射器活塞,使生成的氧气持续通入U型管; U形管中应观察到的现象是裹入红磷的棉花不燃烧,裹入白磷的棉花燃烧;

1.B

【解析】A.热水即可以升高白磷的温度,又可以阻断白磷与氧气的接触,故A错误;

B.左边试管中的白磷能够与氧气接触而燃烧,而右边的白磷不能与氧气接触没有燃烧,则说明燃烧需要氧气,故B正确;

C.在实验过程中,左边的白磷燃烧放出热量,里面的气体体积膨胀,气球体积变大;实验结束后,温度下降,由于氧气被消耗,因此气球体积缩小。而右边的气球几乎没有变化,故C错误;

D.浸在水中的白磷没有燃烧,因此白磷可以保存在水中,故D错误。 故选B。

2.B

【解析】“火要虚”的意思是说:燃烧木柴时,通常架空些,才能燃烧得更旺。“火要虚”的实质是增大木柴与空气的接触面积,使反应速率加快,故B正确,而A、C、D错误。

3.C

【解析】A.白炽灯通电后发光发热,但是不是燃烧,故A错误;

B.铁生锈就是缓慢氧气,但是不会自燃,故B错误;

C.夏季时自行车爆胎为物理变化,而炸弹爆炸为化学变化,故C正确;

D.电器着火、书本着火后,就不宜用水灭火,故D错误。

4.A

【解析】探究影响燃烧的条件温度达到着火点时,必须控制氧气与可燃物相同而改变水温,则X应该为O2,而Y的温度应该低于白磷的着火点,故A正确,而B、C、D错误。 故选A。

5.(1)③(2)①(3)②(4)A

【解析】(1)图一中,小木块为可燃物,而玻璃块不是可燃物,则说明燃烧应具备的条件是有可燃物,故选③;

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是与氧气接触,故选①;

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是温度达到着火点,故选②。

(4)白磷的着火点很低,在空气中很容易自然,因此应该保存在水中,故选A。

6.(1)铁+氧气→四氧化三铁(条件:点燃)(2)气态(3)沸点;有

【解析】(1)铁在氧气中点燃,生成四氧化三铁,文字表达式为:铁+氧气→四氧化三铁(条件:点燃); (2)由此可知:蜡烛燃烧产生的火焰是由气态物质燃烧形成的。

(3)根据表格可知,石蜡的沸点为350℃,而燃烧时的温度为600℃,温度高于沸点,肯定为气态,即物质燃烧能否产生火焰与其沸点和燃烧时温度有关。金属钠的沸点为880℃,而燃烧温度为1400℃,远远高于沸点,因此它燃烧时应该有火焰产生。

7.(1)验证可燃物燃烧需要与氧气接触(2)B中白磷燃烧,C中白磷不燃烧

【解析】(1)B、D两个实验中,可燃物和温度相同,B通入氧气,而D没有氧气,因此设置它们的目的是:验证可燃物燃烧需要与氧气接触;

(2)探究燃烧温度必须达到着火点时,必须控制可燃物和氧气接触相同,而改变可燃物的温度,因此选取实验B和C。B中温度高于白磷的着火点而燃烧,C中白磷温度低于着火点不会燃烧。

1.D

【解析】A.甲:氧气的密度大于空气,因此导气管口应该伸到集气瓶底部,故A错误;

B.乙:通过给土壤加热的方式无法判断是否存在有机物,故B错误;

C.丙:木炭燃烧生成二氧化碳气体,集气瓶内气压变化不大,烧杯内的水几乎不能流入集气瓶内,无法完成氧气的测量,故C错误;

D.铜片上的白磷和红磷比较,可以得到燃烧的条件之一为达到着火点;铜片上的白磷和水里的白磷比较,可以得到燃烧的条件之一为与氧气接触,故D正确。 故选D。

2.D

【解析】A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气,故A正确不合题意;

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物,故B正确不合题意;

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度,故C正确不合题意;

D.木柴搭空火更旺,原理是增大木柴与空气的接触面积,而不能提高氧气的含量,故D错误符合题意。 故选D。

3.D

【解析】A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷的着火点远远高于热水的温度,故A错误;

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度它没有与氧气接触,故B错误;

C.若将图2中白磷换成红磷,由于红磷的着火点远远高于水的温度,因此它不能燃烧,故C错误;

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝,故D正确。 故选D。

4.D

【解析】A.此组实验中,白磷放在玻璃管内,与水不接触,则烧杯中的热水只起提高温度的作用,故A正确不合题意;

B.图1中通入的是二氧化碳,因此白磷未燃是由于没有与氧气接触,故B正确不合题意;

C.图2中烧杯中为冰水,温度很低,则白磷未燃是由于温度没有达到着火点,故C正确不合题意;

D.红磷与白磷都具有可燃性,但是白磷的着火点远远高于80℃,因此图3中换成红磷不会燃烧,故D错误符合题意。 故选D。

5.C

【解析】A.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是增大煤块与氧气的接触面积,使燃烧更充分,故A错误;

B.如图甲所示,火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为向上燃烧的火焰可以给火柴梗加热,使它达到燃点开始燃烧,故B错误;

C.由图乙中的现象可知,金属镁会在二氧化碳气体中燃烧,因此金属镁引起的火灾不能用二氧化碳灭火,故C正确; D.蜡烛用扇子一扇即灭,是因为扇走了蜡烛火焰的热量,使它的温度降低到着火点以下,故D错误。 故选C。

6.(1)产生高温水蒸气或防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点

(2)燃烧需要氧气或空气或助燃剂

【解析】(1)加热铜管的目的是:产生高温水蒸气,防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是燃烧需要氧气或空气或助燃剂。

7.(1)甲(2)助燃(3)21:8

【解析】(1)为了让铁丝和氧气充分燃烧,使实验现象更明显,应选择甲装置。

(2)该实验证明了氧气具有助燃性。

(3)反应生成的Fe3O4中,Fe元素与O元素的质量比为:(56×3):(16×4)=21:8。

浙教版科学八年级(下册)“冲刺重高”讲义(十七)

氧化和燃烧

1、定义:指物质与氧发生的化学反应,氧气在此过程中提供氧。

注意:此定义中“氧”是指氧化剂;不单指氧气,也可以是氧化物中的氧元素

2、分类:

物质与氧缓慢反应缓缓发热而不发光的氧化叫缓慢氧化,如金属锈蚀、生物呼吸等。

剧烈氧化:剧烈的发光发热的氧化叫燃烧。

二、燃烧的条件

1、燃烧:

通常情况下,可燃物与氧气发生的一种发光、发热的剧烈氧化反应。

2、探究燃烧的条件实验——控制变量法

【白磷的着火点是40℃,红磷着火点是240℃】

烧杯上盖上一片薄铜片:是导热用的

现象:铜片上的白磷燃烧了起来,产生大量白烟,红磷没有燃烧,烧杯内白磷没有燃烧。

结论:燃烧必须同时具备:①可燃物②氧气(空气)③达到燃烧所需的最低温度(着火点)

燃烧三要素:①可燃物②助燃物③温度达到燃烧所需的着火点

着火点:可燃物燃烧所需的最低温度叫着火点,是物质固有的一种性质,与物质本身的性质有关,一般不随外界条件的改变而改变。

自燃:指可燃物在空气中没有外来火源的作用,靠自热或外热而发生燃烧的现象。

受热自燃(加热自燃):可燃物被外部热源间接加热其达到一定温度时,未与明火直接接触就发生燃烧,这种现象叫做受热自燃。比如可燃物靠近高温物体时,有可能被加热到一定温度被“烤”着火;在熬炼(熬油、熬沥青等)或热处理过程中,受热介质因达到一定温度而着火,都属于受热自燃现象。

本身自燃:可燃物在没有外部热源直接作用的情况下,由于其内部的物理作用(如吸附、辐射等)、化学作用(如氧化、分解、聚合等)或生物作用(如发酵、细菌腐败等)而发热,热量积聚导致升温,当可燃物达到一定温度时,未与明火直接接触而发生燃烧,这种现象叫做本身自燃。比如煤堆、干草堆、赛璐珞、堆积的油纸油布、黄磷等的自燃都属于本身自燃现象。

爆炸:在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化,同时破坏性极强。

爆炸是一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程

空气和可燃性气体的混合气体的爆炸、空气和煤屑或面粉的混合物爆炸等,都由化学反应引起,而且都是氧化反应。但爆炸并不都与氧气有关。如氯气与氢气混合气体的爆炸。可燃性气体在空气中达到一定浓度时,遇明火都会发生爆炸。

爆炸并不都是化学反应,如蒸汽锅炉爆炸、汽车轮胎爆炸则是物理变化。

三、灭火与自救

1、灭火的原理:破坏燃烧的条件,即可达到灭火的目。

①清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;②隔绝氧气(或空气);③使可燃物的温度降到着火点以下。破坏燃烧的三个条件中任何一个即可达到灭火的目的。

2、灭火原理的实验探究:

3、灭火方法:

①将可燃物撤离燃烧区.与火源隔离.如液化气、煤气起火,首先要及时关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可用设置隔离带的方法使森林中的树木与可燃烧区隔离

②将燃着的可燃物与空气隔离,如厨房油锅起火,盖上锅盖就能灭火;二氧化碳灭火器能火火的原因之一是灭火器喷出的大量二氧化碳在燃烧物表面形成一层二氧化碳气体层,使燃烧物与在空气隔绝,达到灭火的目的

③用大量的冷却剂(如水、干冰等)冷却可燃物,使温度降低到可燃物的着火点以下,如建筑物起火时,用高压水枪灭火等。

3、灭火方法:

①将可燃物撤离燃烧区.与火源隔离.如液化气、煤气起火,首先要及时关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可用设置隔离带的方法使森林中的树木与可燃烧区隔离

②将燃着的可燃物与空气隔离,如厨房油锅起火,盖上锅盖就能灭火;二氧化碳灭火器能火火的原因之一是灭火器喷出的大量二氧化碳在燃烧物表面形成一层二氧化碳气体层,使燃烧物与在空气隔绝,达到灭火的目的

③用大量的冷却剂(如水、干冰等)冷却可燃物,使温度降低到可燃物的着火点以下,如建筑物起火时,用高压水枪灭火等。

4、火灾自救的几种方法

(1)毛巾、手帕捂鼻护嘴法 因火场烟气具有温度高、毒性大、氧气少、一氧化碳多的特点,人吸入后容易引起呼吸系统烫伤或神经中枢中毒,因此在疏散过程中,应采用湿毛巾或手帕捂住嘴和鼻

注意:不要顺风疏散,应迅速逃到上风处躲避烟火的侵害。由于着火时,烟气太多聚集在上部空间,向上蔓延快、横向蔓延慢的特点,因此在逃生时,不要直立行走,应弯腰或匍匐前进,但石油液化气或城市煤气火灾时,不应采用匍匐前进方式。因为液化石油气比重比空气重,泄露后会在房间底部产生集聚,如果火灾时再匍匐前进,会被严重烧伤(或会吸入液化石油气),当然液化石油气本身并无毒性,但有麻醉及窒息性,使生物反应能力降低。

(2)遮盖护身法。将浸湿的棉大衣、棉被、门帘子、毛毯、麻袋等遮盖在身上,确定逃生路线后,以最快的速度直接冲出火场,到达安全地点,但注意,捂鼻护口,防止一氧化碳中毒。

(3)封隔法。 如果走廊或对门、隔壁的火势比较大,无法疏散,可退入一个房间内,可将门缝用毛巾、毛毯、棉被、褥子或其它织物封死,防止受热,可不断往上浇水进行冷却。防止外部火焰及烟气侵入,从而达到抑制火势蔓延速度、延长时间的目的。

(4)卫生间避难法。发生火灾时,实在无路可逃时,可利用卫生间进行避难。因为卫生间湿度大,温度低,可用水泼在门上、地上,进行降温,水也可从门缝处向门外喷射,达到降温或控制火势蔓延的目的。

(5)多层楼着火逃生法。如果多层楼着火,因楼梯的烟气火势特别猛烈时,可利用房屋的阳台、水溜子、雨蓬逃生,也可采用绳索、消防水带,也可用床单撕成条连接代替,但一端紧拴在牢固采暖系统的管道或散热气片的钩子上(暖气片的钩子)及门窗或其它重物上,在顺着绳索滑下。

(6)被迫跳楼逃生法。如无条件采取上述自救办法,而时间又十分紧迫,烟火威胁严重,被迫跳楼时,低层楼可采用此方法逃生,但首先向地面上抛下一些后棉被、沙发垫子,以增加缓冲,然后手扶窗台往下滑,以缩小跳楼高度,并保证双脚首先落地。

5、几种常用灭火器的适用范围

四、化学反应中能量的变化

1、放热反应与吸热反应

放热反应:在化学反应中,反应物总能量大于生成物总能量的反应叫做放热反应。

吸热反应是指反应物总能量小于生成物总能量的反应。在过程中吸收热量的化学反应。

2、化学反应中能量的转化

化学反应中能量转化的主要形式:①化学能与热能②化学能与电能③化学能与光能

例1、某同学用如图所示装置探究可燃物燃烧的条件,得到以下实验事实:①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。能证明可燃物必须达到一定温度(着火点)才能燃烧的实验事实是()

A.①② B.②④ C.①④ D.③④

例2、水是初中科学实验中最常见的一种试剂,在不同的实验中水起的作用不同。下列分析正确的是( )

A.如甲图电解水实验中水槽内水的作用是导电

B.如乙图探究燃烧条件实验中烧杯内热水的作用是隔绝空气

C.如丙图铁丝在氧气中燃烧时集气瓶内水起到催化作用,使燃烧更快

D.如丁图检查装置气密性时烧杯中水有指示作用,方便观察装置是否漏气

例3、“火折子”被称为古代的打火机。火折子的主要材料为白薯蔓汁浸泡过的土纸加以棉花、苇絮等,晒干卷成长杆状,点燃后吹灭成暗火,装入竹筒内,需要时取出一吹就能复燃。下列关于火折子的说法错误的是( )

A.土纸棉花等都是可燃物

B.装入竹筒后火折子没有完全熄灭

C.竹筒不能是完全密闭的

D.取出一吹即可复燃是因为降低了着火点

例4、按如下实验步骤,验证可燃物燃烧的条件是什么?其中实验装置气密性良好,所用药品均足量(已知红磷的着火点为240℃,白磷的着火点为40℃)。

步骤一:向大烧杯中注入足量的冷水,打开K1、关闭K2,向下压左侧注射器活塞,使生成的氧气持续通入U形管,并观察U形管中现象;

步骤二:关闭K1、打开K2,向下压右侧注射器活塞,使生成的二氧化碳将U形管内的氧气排尽,然后将烧杯中的冷水换成等量的80℃的热水,并观察U形管中现象;

步骤三:……,并观察U形管中现象。

(1)步骤一和步骤二,探究燃烧的条件分别是 。

(2)简述步骤二中判断U形管内氧气已经排尽的方法: 。

(3)补充完整步骤三的操作 ,并写出U形管中应观察到的现象 。

1.如图是某同学探究可燃物燃烧条件的实验,实验中发现只有试管中白磷能够燃烧,图中气球是白磷燃烧前的状态。对于该实验的说法正确的是( )

A.热水只起到给白磷和红磷加热的作用

B.实验过程中两颗白磷现象不同可说明燃烧需要氧气

C.实验过程中和结束后两个气球的大小都相同

D.该实验说明白磷不能保存在水中

2.古语道“人要实,火要虚”,其中“火要虚”的意思是说:燃烧木柴时,通常架空些,才能燃烧得更旺。“火要虚”的实质是( )

A.散热的速度加快 B.增大木柴与空气的接触面积

C.木柴的着火点降低 D.提高空气中氧气的含量

3.科学源于生活应用于生活,下列关于燃烧、自燃、爆炸、灭火判断说法正确是( )

A.任何发光、发热的变化都可以叫燃烧

B.能发生缓慢氧化的物质,都能发生自燃

C.爆炸可能是物理变化,也可能是化学变化

D.所有物质着火后,都可用水来灭火

4.用如图装置验证可燃物燃烧的条件之一是温度达到其着火点(己知:白磷的着火点是40℃)。下列方案正确的是( )

选项 A B C D

X O2 O2 O2 N2

Y 20℃水 40℃水 60℃水 80℃水

5.火的利用推动了人类文明的进程, 观察图:

选择序号回答(1)~(3):①与氧气接触;②温度达到着火点;③有可燃物

(1)图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是 ;

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是 ;

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是 ;

(4)图四实验中所用药品的保存方法正确的是 (选填图四中的字母编号)

6.某研究小组在学习氧气的化学性质时发现:铁丝燃烧没有火焰,蜡烛燃烧却有明亮的火焰。该小组同学进行了如下探究。

(1)写出铁丝在氧气中燃烧的文字表达式 。

(2)探究一:蜡烛燃烧产生火焰的原因是什么?

点燃蜡烛,将金属导管一端伸入内焰,导出其中物质,在另一端管口点燃,

也有火焰产生(如图所示)。由此可知:蜡烛燃烧产生的火焰是由 (填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的。

(3)探究二:物质燃烧产生火焰的根本原因是什么?

【查阅资料】

物质/°C 熔点/°C 沸点/°C 燃烧时温度/°C

石蜡 50-70 300-350 约600

铁 1535 2750 约1800

钠 97.8 880 约1400

由上表可知:物质燃烧能否产生火焰与其 (填“熔点”或“沸点”)和燃烧时温度有关。由此推测:钠在燃烧时, (填“有”或“没有”)火焰产生。

7.用如图所示实验验证可燃物的燃烧条件。

已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)设计B、D的目的是 。

(2)能验证可燃物燃烧温度需要达到着火点的现象是 。

1.根据下列实验方案进行实验,能达到相应实验目的是( )

A.甲:收集氧气并验满

B.乙:检验土壤中存在有机物

C.丙:测定空气中氧气的体积分数

D.丁:探究可燃物燃烧的条件

2.天气晴好的周末,小明一家来到户外野炊,对于以下做法解释不合理的是( )

A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度

D.木柴搭空火更旺,原理是提高空气中氧气含量

3.下图所示的一组实验可用于研究燃烧条件.下列说法中,正确的是( )

A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷不是可燃物

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度没有达到着火点

C.若将图2中白磷换成红磷,也能观察到燃烧现象

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝

4.如图所示的一组实验可用于研究燃烧条件(已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃)。下列说法中,不正确的是( )

A.此组实验烧杯中的热水只起提高温度的作用

B.图1白磷未燃是由于没有与氧气接触

C.图2白磷未燃是由于温度没有达到着火点

D.图3中的白磷如果换成红磷一样能够燃烧,因为红磷具有可燃性

5.下列关于燃烧与灭火的说法,正确的是( )

A.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是延迟煤燃烧的时间

B.如图甲所示,火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

C.由图乙中的现象可知,金属镁引起的火灾不能用二氧化碳灭火

D.蜡烛用扇子一扇即灭,是因为扇走了蜡烛周围的空气

6.如图所示,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气从铜管喷出,把火柴靠近管口P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧。

(1)加热铜管的目的是________。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是________。

7.乐乐和清清在实验室中做铁丝在氧气中燃烧的实验。乐乐用铁丝在火柴前端绕成螺旋状(如图甲)。清清同学将铁丝绕在火柴后端,但部分铁丝重叠(如图乙)。然后两人分别将火柴引燃,进行实验(如图丙)。

(1)为了让铁丝和氧气充分燃烧,使实验现象更明显,应选择 (选填“甲”或“乙”)装置。(2)该实验证明了氧气具有 性。

(3)反应生成的Fe3O4中,Fe元素与O元素的质量比为 。

答案及解析

例1、B

【解析】A、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧。二者都不燃烧,无法说明任何问题,故不符合题意;B、②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要达到一定温度,故符合题意;C、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。限制的条件不同,不能说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意;D、③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要空气,而不是说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意。故选B。

例2、D

【解析】A.如甲图电解水实验中水槽内水的作用是:导电和反应物,故A错误;

B.如乙图探究燃烧条件实验中烧杯内热水的作用是隔绝空气和对白磷加热,故B错误;

C.如丙图铁丝在氧气中燃烧时,集气瓶内水吸收燃烧放出的热量,将熔融物与底部隔离,防止瓶底炸裂,故C错误;

D.如丁图检查装置气密性时烧杯中水有指示作用,方便观察装置是否漏气,故D正确。 故选D。

例3、D

【解析】A.土纸棉花等都是可燃物,故A正确不合题意;

B.装入竹筒后火折子没有完全熄灭,故B正确不合题意;

C.竹筒不能是完全密闭的,否则里面由于缺氧而熄灭,故C正确不合题意;

D.取出一吹即可复燃是因为增加了氧气,而不是降低了着火点,故D错误符合题意。 故选D。

例4、(1)是否达到着火点,是否有充足的氧气

(2)将燃着的木条放在U型管出口,若熄灭,则排尽

(3)关闭K2,打开K1,向下压左侧注射器活塞,使生成的氧气持续通入U型管;裹入红磷的棉花不燃烧,裹入白磷的棉花燃烧

【解析】(1) 步骤一和步骤二,探究燃烧的条件分别是温度是否达到着火点,是否有充足的氧气;

(2)步骤二中判断U形管内氧气若已经排尽,则U型管出口会有二氧化碳排出,检验方法是将燃着的木条放在U型管出口,若熄灭,则排尽 ;

(3)步骤三需让装置内有充足氧气,使白磷燃烧与其它步骤现象进行对比,操作为关闭K2,打开K1,向下压左侧注射器活塞,使生成的氧气持续通入U型管; U形管中应观察到的现象是裹入红磷的棉花不燃烧,裹入白磷的棉花燃烧;

1.B

【解析】A.热水即可以升高白磷的温度,又可以阻断白磷与氧气的接触,故A错误;

B.左边试管中的白磷能够与氧气接触而燃烧,而右边的白磷不能与氧气接触没有燃烧,则说明燃烧需要氧气,故B正确;

C.在实验过程中,左边的白磷燃烧放出热量,里面的气体体积膨胀,气球体积变大;实验结束后,温度下降,由于氧气被消耗,因此气球体积缩小。而右边的气球几乎没有变化,故C错误;

D.浸在水中的白磷没有燃烧,因此白磷可以保存在水中,故D错误。 故选B。

2.B

【解析】“火要虚”的意思是说:燃烧木柴时,通常架空些,才能燃烧得更旺。“火要虚”的实质是增大木柴与空气的接触面积,使反应速率加快,故B正确,而A、C、D错误。

3.C

【解析】A.白炽灯通电后发光发热,但是不是燃烧,故A错误;

B.铁生锈就是缓慢氧气,但是不会自燃,故B错误;

C.夏季时自行车爆胎为物理变化,而炸弹爆炸为化学变化,故C正确;

D.电器着火、书本着火后,就不宜用水灭火,故D错误。

4.A

【解析】探究影响燃烧的条件温度达到着火点时,必须控制氧气与可燃物相同而改变水温,则X应该为O2,而Y的温度应该低于白磷的着火点,故A正确,而B、C、D错误。 故选A。

5.(1)③(2)①(3)②(4)A

【解析】(1)图一中,小木块为可燃物,而玻璃块不是可燃物,则说明燃烧应具备的条件是有可燃物,故选③;

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是与氧气接触,故选①;

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是温度达到着火点,故选②。

(4)白磷的着火点很低,在空气中很容易自然,因此应该保存在水中,故选A。

6.(1)铁+氧气→四氧化三铁(条件:点燃)(2)气态(3)沸点;有

【解析】(1)铁在氧气中点燃,生成四氧化三铁,文字表达式为:铁+氧气→四氧化三铁(条件:点燃); (2)由此可知:蜡烛燃烧产生的火焰是由气态物质燃烧形成的。

(3)根据表格可知,石蜡的沸点为350℃,而燃烧时的温度为600℃,温度高于沸点,肯定为气态,即物质燃烧能否产生火焰与其沸点和燃烧时温度有关。金属钠的沸点为880℃,而燃烧温度为1400℃,远远高于沸点,因此它燃烧时应该有火焰产生。

7.(1)验证可燃物燃烧需要与氧气接触(2)B中白磷燃烧,C中白磷不燃烧

【解析】(1)B、D两个实验中,可燃物和温度相同,B通入氧气,而D没有氧气,因此设置它们的目的是:验证可燃物燃烧需要与氧气接触;

(2)探究燃烧温度必须达到着火点时,必须控制可燃物和氧气接触相同,而改变可燃物的温度,因此选取实验B和C。B中温度高于白磷的着火点而燃烧,C中白磷温度低于着火点不会燃烧。

1.D

【解析】A.甲:氧气的密度大于空气,因此导气管口应该伸到集气瓶底部,故A错误;

B.乙:通过给土壤加热的方式无法判断是否存在有机物,故B错误;

C.丙:木炭燃烧生成二氧化碳气体,集气瓶内气压变化不大,烧杯内的水几乎不能流入集气瓶内,无法完成氧气的测量,故C错误;

D.铜片上的白磷和红磷比较,可以得到燃烧的条件之一为达到着火点;铜片上的白磷和水里的白磷比较,可以得到燃烧的条件之一为与氧气接触,故D正确。 故选D。

2.D

【解析】A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气,故A正确不合题意;

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物,故B正确不合题意;

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度,故C正确不合题意;

D.木柴搭空火更旺,原理是增大木柴与空气的接触面积,而不能提高氧气的含量,故D错误符合题意。 故选D。

3.D

【解析】A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷的着火点远远高于热水的温度,故A错误;

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度它没有与氧气接触,故B错误;

C.若将图2中白磷换成红磷,由于红磷的着火点远远高于水的温度,因此它不能燃烧,故C错误;

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝,故D正确。 故选D。

4.D

【解析】A.此组实验中,白磷放在玻璃管内,与水不接触,则烧杯中的热水只起提高温度的作用,故A正确不合题意;

B.图1中通入的是二氧化碳,因此白磷未燃是由于没有与氧气接触,故B正确不合题意;

C.图2中烧杯中为冰水,温度很低,则白磷未燃是由于温度没有达到着火点,故C正确不合题意;

D.红磷与白磷都具有可燃性,但是白磷的着火点远远高于80℃,因此图3中换成红磷不会燃烧,故D错误符合题意。 故选D。

5.C

【解析】A.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是增大煤块与氧气的接触面积,使燃烧更充分,故A错误;

B.如图甲所示,火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为向上燃烧的火焰可以给火柴梗加热,使它达到燃点开始燃烧,故B错误;

C.由图乙中的现象可知,金属镁会在二氧化碳气体中燃烧,因此金属镁引起的火灾不能用二氧化碳灭火,故C正确; D.蜡烛用扇子一扇即灭,是因为扇走了蜡烛火焰的热量,使它的温度降低到着火点以下,故D错误。 故选C。

6.(1)产生高温水蒸气或防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点

(2)燃烧需要氧气或空气或助燃剂

【解析】(1)加热铜管的目的是:产生高温水蒸气,防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是燃烧需要氧气或空气或助燃剂。

7.(1)甲(2)助燃(3)21:8

【解析】(1)为了让铁丝和氧气充分燃烧,使实验现象更明显,应选择甲装置。

(2)该实验证明了氧气具有助燃性。

(3)反应生成的Fe3O4中,Fe元素与O元素的质量比为:(56×3):(16×4)=21:8。

浙教版科学八年级(下册)“冲刺重高”讲义(十七)

氧化和燃烧

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查