种群与群落

图片预览

文档简介

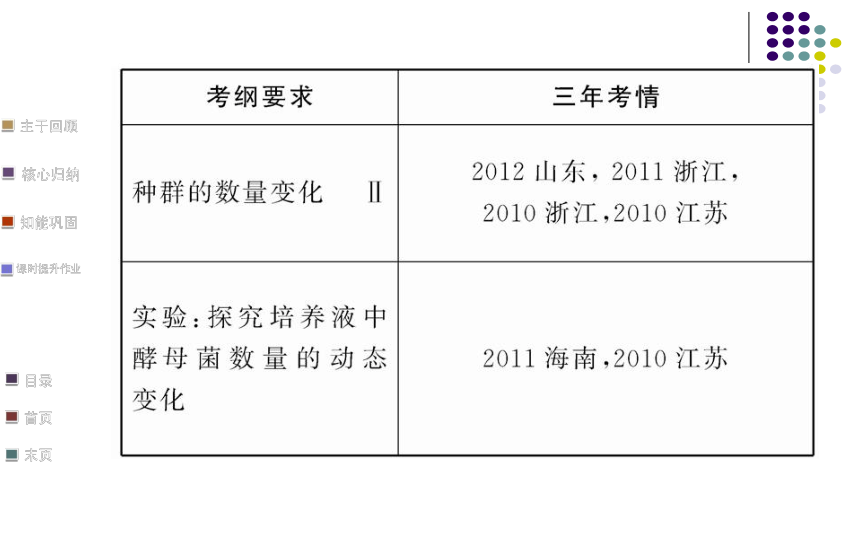

课件109张PPT。牧民在承包的草场上该放养多少头羊,经济效益才最好?捕捞多少,才会既不会使资源枯竭,又使资源得到充分利用?第四章 种群和群落第1、2节 种群的特征 种群数量的变化种群:在一定自然区域内

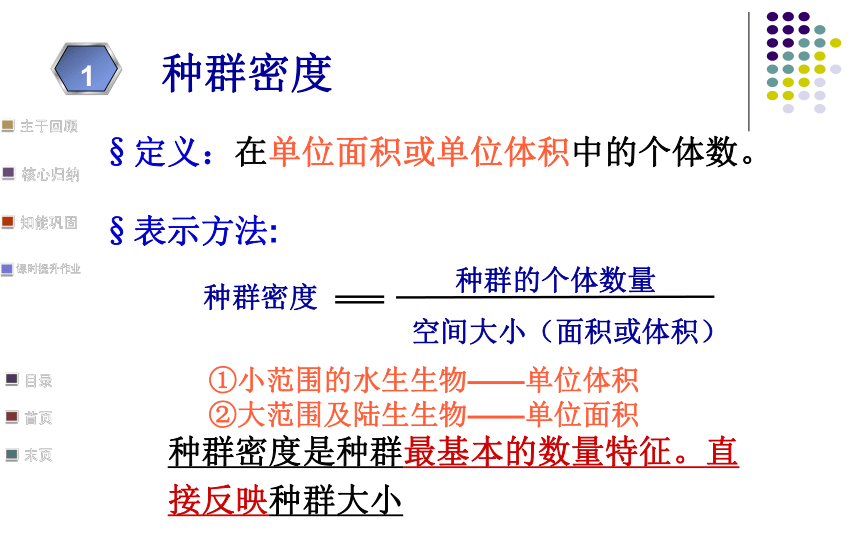

的同种生物的全部个体的总和。 种群并不是许多同种个体的简单相加,而是一个有机单元,种群具有区别于单独生物个体的特征。一个班级的全部学生!是一个种群吗? 种群中的个体并不是机械地集合在一起,而是彼此可以交配,并通过繁殖将各自的基因传给后代.特点:彼此可以交配实现基因交流。 种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传。这说明在自然界中,种群是生物繁殖、进化的基本单位。种群内可能存在表现型不同的个体如桦尺蠖有白色、灰色等。虽然颜色不同,但是属于同一物种补充说明种群研究的核心问题是种群数量的变化规律。种群的特征种群的数量特征种群的空间特征(主要) 一、 种群的数量特征种群密度种群密度是种群最基本的数量特征。直接反映种群大小①小范围的水生生物——单位体积

②大范围及陆生生物——单位面积§表示方法:§定义:在单位面积或单位体积中的个体数。种群密度的调查方法:分布范围小,个体较大的种群:分布范围大,个体较小的种群:估算(取样调查)估算方法:不运动或活动范围小的生物:活动能力强,活动范围大的动物:样方法标志重捕法逐个计数一、种群特征

1.调查种群密度的方法

(1)样方法:活动范围小的动物随机取样等距取样法①步骤: 样方法(调查草地中某双子叶植物的种群密度)确定调查对象取样计数计算确定要调查的种群是哪一种双子叶植物确定样方数目、样方大小和取样方法计数每个样方内所调查种群的数量求各样方的平均值①随机取样;

②样方大小适中:乔木100 m2、灌木16 m2、草本1 m2;

③样方数量不易太少或太多;

④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状)

⑤常用五点取样法和等距取样法调查总体为非长条形时等距取样法调查总体为长条形时常用的取样方法:五点取样法※样方大小:一般1m2的正方形 如图表示某小组的同学在进行双子叶草本植物苦荬菜种群密度调查时确定的小样方之一,圆圈表示个体。请将应该计数的圆圈涂黑。

下表是该班级8个小组的调查结果。则该块地中苦荬菜的种群密度为 。13 /m2练手注意:方框内+相邻两边(左、上)及其夹角上的个体计上不计下,计左不计右除了植物种群密度、昆虫卵的密度、作物植株上蚜虫的密度、跳蝻的密度等,也可以采用样方法

对于有趋光性的昆虫,可以用黑光灯诱捕的方法调查它们的密度 知识延伸蚜虫跳蝻对于有趋光性的昆虫,可以用黑光灯诱捕的方法调查它们的密度

如何调查一片草原上绵羊的种群密度? 标志重捕法在种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回原处,一段时间后再重捕,根据重捕的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估计种群密度。※使用范围活动能力强、活动范围大的动物※使用方法一段时期,标志 个体与非标志个体混合※计算公式:

种群数量/总标记个体数=重捕个体数/重捕标记数(2)标志重捕法:

①适用范围:___________、活动范围大的动物。

②计算公式:_________(N为种群数量,M为标记个体数,捕捉

数量为n,被捕捉个体中被标记个体数为m)。

2.出生率和死亡率、迁入率和迁出率

(1)概念:单位时间内新产生或死亡或迁入或迁出的个体数目

占_______________的比率。

(2)意义:决定种群大小和_________的重要因素。 活动能力强N=M×n/m该种群个体总数种群密度出生率和死亡率§作用: 出生率和死亡率是决定种群大小和种群密度的重要因素。直接影响种群大小和种群密度§举例:1983年我国平均每10万人口出生1862个孩子,该年度人口出生率为1.862%§定义:在单位时间内新产生(或死亡)的个体数目占该种群个体总数的比率。1998年人口出生率和死亡率(单位:‰)出生率>死亡率:种群密度增长出生率 - 死亡率 = 增长率计划生育是我国的基本国策 要控制人口过度增长,必须降低出生率人口增长既具有自然生理基础,又有其社会制约因素。迁入率和迁出率冬季某城市的乌鸦种群城市人口变化§概念:对于一个种群来说,单位时间内迁入或迁出的个体,占该种群个体总数的比率。迁入率和迁出率也决定了种群密度的大小。

直接影响种群大小和种群密度? 美国人口普查局2009年12月15日发布的最新全球人口趋势报告预测印度人口到2025年将超过中国,成为世界人口第一大国。 分析:专家预测印度人口变化的依据是什么?年龄组成和性别比例出生率>死亡率出生率=死亡率出生率<死亡率1、年龄组成:§类型:年龄组成可预测种群密度和种群数量的变化趋势§概念:一个种群中各年龄期个体数目的比例。幼年(尚无生殖能力)、

成年(有生殖能力)

老年(丧失生殖能力) 。增长型衰退型增长型衰退型稳定型练手稳定型增长型稳定型增长型衰退型33不一定总是保持稳定。因为出生率和死亡率不完全决定于年龄组成,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。年龄组成为稳定型的种群,种群数量一定能保持稳定吗?思考?(2)根据上图分析,将各年龄组成类型、特点及种群密度的变化趋势用线连起来。

(3)性别比例:种群中_________数目的比例。雌雄个体①雌雄相当型:雌性和雄性个体数目大体相等。 这种类型多见于高等动物。2、性别比例§概念:种群中雄性个体和雌性个体所占的比例。——不合理的性别比例会导致出生率下降进而引起种群密度下降。§意义:间接影响种群密度。§类型:②雌多雄少型:雌性个体显著多于雄性个体。常见于人工控制的种群及蜜蜂、象海豹等群体动物。蜂群中几百只雄蜂,一只蜂王和几十万只工蜂都是雌蜂。③雌少雄多型:雄性个体明显多于雌性个体。这种类型较为罕见。如白蚁等营社会性生活的动物。蜜蜂若考虑有生殖能力的个体,也为雌少雄多型§应用:利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的性别比例,从而达到杀虫效果。4.种群特征

①均匀分布 ②种群密度 ③随机分布

④出生率、死亡率 ⑤集群分布

⑥年龄组成 ⑦性别比例

将上述序号填在合适的横线上:

(1)属于种群数量特征的是:_________。

(2)属于种群空间特征的是:_______。 ②④⑥⑦①③⑤组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局。均匀分布随机分布集群分布(最常见)人类、社会性动物农田等人工种群草地中的蒲公英种群的空间特征个体间保持一定的均匀的间距

1、人工作物

2、个体间的斗争每个个体在各处出现机会相等,不影响其他个体的分布①环境资源分布

②植物传播种子;

③动物的社会行为。

集群分布最广泛考点 一 种群的特征及种群密度的调查方法

1.各数量特征之间的关系

(1)图解:(2)分析:

①种群密度是种群最基本的数量特征。

②出生率、死亡率以及迁入率、迁出率是决定种群大小和种群密度的直接因素。出生率、迁入率高时,种群数量增加;反之,种群数量减少。

③年龄组成和性别比例则是通过影响出生率和死亡率而间接影响着种群密度和种群数量的,年龄组成是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。

a.年龄组成

b.相同年龄组成情况下,如假设增长型种群的性别比例为:

♀>♂→增长快

♀≈♂→增长相对稳定

♀<♂→增长慢增长型:出生率>死亡率→增长

稳定型:出生率≈死亡率→基本不变

衰退型:出生率<死亡率→减小种群

密度2.种群密度的调查方法【高考警示】

(1)年龄组成并不决定种群密度的变化:只是预测种群密度的变化趋势,但该趋势不一定能够实现,还要看影响种群密度变化的其他因素,如气候、食物、天敌等。

(2)种群数量不等于种群密度:种群密度是种群在单位面积或单位体积中的个体数,强调“单位面积或单位体积”,即种群数量增加,种群密度不一定增加。 考查角度1 种群特征之间的相互关系

【典例1】(2012·新课标全国卷)某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。关于该种群的叙述,错误的是( )A.该种群10月份的出生率可能为零

B.天敌的迁入可影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化

D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度【解析】选D。由图所给信息可以直接看出,6月份~10月份个体逐渐发育到性成熟,而且12月份没有未成熟个体,表明在10月份内可能没有新的个体出生,该月份种群的出生率可能为0。天敌会捕食该种群中年幼或弱小的个体,影响种群的年龄结构。在不同的月份中,各年龄组的个体数会有变化,表明种群的年龄结构会随着季节更替而变化。大量诱杀雄性个体,种群的出生率会降低,种群的密度也将降低。【互动探究】

(1)B项中的影响因素对该种群一定是不利的吗?为什么?

提示:不一定。当天敌捕食弱小的个体后,有利于该种群的进化。

(2)D项所涉及的因素影响该种群密度的途径是什么?

提示:通过改变性别比例进而降低出生率,从而影响种群密度。【变式训练】(2013·盐城模拟)如图是对某地区某种动物种群结构的调查结果,其种群发展趋势是( )

A.总量将增加 B.环境阻力不变

C.种群密度下降 D.保持稳定型增长

【解析】选C。根据坐标中种群年龄组成直方图可知:该种群中幼年个体少、老年个体多,属于衰退型种群,由此可预测该动物种群的种群密度会逐渐下降。 考查角度2 影响种群密度的因素

【典例2】(2012·四川高考改编)为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如图所示。请回答下列问题:(1)该生态系统中田鼠的种群密度是由_________决定的;b点以后田鼠种群密度大幅上升,从田鼠生存环境变化的角度分析,其原因是_______________________________________。

(2)与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ所示环境中猛禽的密度_________

____________________________________。【解析】(1)决定该生态系统中种群密度变化的直接因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率。由于农田中食物增多提供了生活保障,株冠形成提供了合适的生存环境,所以b点以后田鼠种群密度增加。

(2)与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ田鼠的种群密度较小,则猛禽的种群密度较大。

答案:(1)出生率和死亡率、迁入率和迁出率

株冠形成有利于躲避天敌,食物增加

(2)较大【变式训练】农业科技人员在对草原鼠害进行调查时,随机选定某区域,第一次放置了100只鼠笼,捕获68只鼠,标记后原地放回。一段时间后在相同位置放置了100只鼠笼,捕获54只鼠,其中标记的鼠有12只。下列有关说法中错误的是( )

A.该区域中鼠的种群数量较大,约为306只,必须积极进行防治

B.这种调查方法称为样方法

C.草原上鼠与牛、羊等是竞争关系,鼠害会严重影响畜牧业发展

D.如果在两次捕鼠期间发生草原大火,则统计结果是不准确的 【解析】选B。对草原田鼠进行种群密度调查的方法为标志重捕法;该区域中鼠的种群数量为(68×54)÷12=306,由于种群数量较大,必须积极进行防治;草原上鼠与牛、羊等是竞争关系,鼠害严重后,会造成牛、羊等的食物匮乏,进而影响畜牧业发展;利用标志重捕法确定种群密度时,要求在此期间没有大量个体出生、死亡、迁入和迁出等现象发生,如果在两次捕鼠期间发生草原大火,则统计结果是不准确的。 1859年,一个英格兰的农民带着24只野兔,登陆澳大利亚并定居下来,但谁也没想到,一个世纪之后,这个澳洲“客人”的数量呈指数增长,达到6亿只之巨。 实例1实例2:凤眼莲(水葫芦)种群迁入一个新环境后,常常在一定时期内出现“J”型增长。例如,在20世纪30年代时,人们将环颈雉引入到美国的一个岛屿,在1937~1942年期间,这个环颈雉种群的增长大致符合“J”型曲线(右图)。 实例3实例3:自然界确有类似细菌

在理想条件下种群数

量增长的形式,如果

以时间为横坐标,种

群数量为纵坐标,曲

线则大致呈“ J ”型美国某岛屿环颈雉

种群数量的增长“J”型增长的数学模型 1、模型假设: 理想状态——食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;(N0为起始数量, t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数.) 2、种群 “J”型增长的数学模型公式:Nt=N0 λt 种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。食物充足空间充裕环境适宜没有敌害资源无限

指数生长理想条件下的种群增长模型种群增长的J型曲线二、种群数量的变化

1.A图为________曲线

(1)产生原因:___________________、气候适宜、_______等。

(2)曲线特点:种群数量_____________________。“J”型食物和空间条件充裕无敌害以一定的倍数连续增长2.B图为________曲线

(1)产生原因:受环境条件如_________________的制约。

(2)曲线特点:种群数量达到环境条件所维持的___________

(K值)后,将停止增长。

3.决定因素

_______________________________。

4.影响因素

(1)自然因素:气候、食物、被捕食、传染病。

(2)人为因素:受_________的种群数量不断增加,野生动植

物_________不断减少。 “S”型空间、食物、敌害环境容纳量出生率和死亡率、迁入率和迁出率人工控制种群数量考点二 种群数量的变化

1.“J”型曲线和“S”型曲线K值:环境容纳量环境阻力食物不足

空间有限

种内斗争

天敌捕食

气候不适

寄生虫

传染病等2.K值和K/2值在实践中的应用

(1)K值的应用:

①野生生物资源保护:保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值。

②有害生物的防治:增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值。(2)K/2值的应用:

①资源开发与利用:种群数量达环境容纳量的一半时种群增长速率最大,再生能力最强——把握K/2值处黄金开发点,维持被开发资源的种群数量在K/2值处,可实现“既有较大收获量又可保持种群高速增长”,从而不影响种群再生,符合可持续发展的原则。

②有害生物防治:务必及时控制种群数量,严防达K/2值处(若达K/2值处,可导致该有害生物成灾)。【高考警示】

(1)K值不是一成不变的:

K值会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,K值会下降;反之,K值会上升。

(2)增长率≠增长速率:

①“J”型曲线反映的种群增长率是一定的,而增长速率逐渐增加;

②“S”型曲线反映的种群增长率逐渐降低,而种群增长速率是先逐渐增大后逐渐减小的。(1)增长率:单位数量的个体在单位时间内新增加的个体数。计算公式为:增长率=(这一次总数-上一次总数)/上一次总数×100%。

(2)增长速率:单位时间内增长的数量。计算公式为:增长速率=(这一次总数-上一次总数)/ 时间。“增长率”和“增长速率”一样吗?增长率与增长速率是不同的。增长率是指新增加的个体数占原来个体数的比例,是一个百分比,无单位;增长速率是指新增加的个体数与时间的比值,即dN/dt,有单位(如个/年等)。①产生条件: 理想状态——食物充足,空间充裕,环境适宜,没有敌害等;②增长特点: 种群的增长率是一定的;

增长速率不断上升

种群数量没有上限;种群增长的J型曲线时间种群数量1. 乙图0—g相当甲图b点之前,种群数量增长速率逐渐增加。cghf乙(K/2)KK/2abc甲种

群

数

量

增

长

速

率时间0g(K/2)h(K)乙2. g 点相当甲中K/2,种群数量增长速率最大。3. 乙图g--h相当甲图b--c,种群数量增长速率逐渐减少。4. h 点相当甲中K,种群数量增长速率为0。种群增长的“S”型曲线 验证:生态学家高斯的实验种群数量达到K值后,都能在K值稳定吗?我国东亚飞蝗种群数量的波动1930年—1980年世界范围内鲸鱼种群数量变化影响种群数量变化的因素?四、种群数量的波动和下降 种群的数量是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的,因此,凡是影响上述种群特征的因素,都会引起种群数量的变化。环境因素种群的出生率、死亡率、迁出和迁入率种群数量的变化影响种群数量变化的因素种群数量时间理想有限自然气候、食物、天敌、传染病、人为因素等K【典例3】(2012·重庆高考)如图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图,下列叙述错误的是( )

A.为有效防治蝗灾,应在a点之前及时

控制种群密度

B.a~b段,该种群的增长率与种群密度

之间呈正相关

C.利用性引诱剂诱杀雄虫改变性别比例可防止c点出现

D.控制种群数量在d~e水平,有利于维持该地生态系统的抵抗力稳定性【解析】选B。据图分析可知,a点表示东亚飞蝗的种群数量增加最快,应该在a点以前控制种群密度,由此判断A正确;东亚飞蝗的增长模式为“S”型增长,增长率与时间呈负相关,又因a点以后种群数量增加,种群密度随时间逐渐增大,由此判断B错误;因为c点表示种群数量达到最大,用性引诱剂诱杀雄虫,可防止c点出现,由此判断C正确;东亚飞蝗属于害虫,应将其数量控制在最低水平,即d~e段有利于维持该地生态系统的抵抗力稳定性,由此判断D正确。【变式训练】种群在理想环境中呈“J”型曲线增长(如图甲曲线);在有环境阻力条件下,呈“S”型曲线增长(如图乙曲线)。下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )A.若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后,增长速率为0

B.种群中出现环境阻力是在d点之后

C.若乙表示蝗虫种群增长曲线,则对害虫的防治应在c点之后

D.K值是环境的最大容纳量,不随环境的变化而改变【解析】选A。当种群数量达到最大值时,基本稳定,此时增长速率为0;种群数量达到环境所允许的最大数量的一半时,增长速率最快,但是种群所需要的资源(食物、空间等)是有限的,随着资源的枯竭,环境阻力将随着种群的增长而增加,种群增长速率逐渐缓慢下来,直到停止增长;对害虫的防治应在害虫个体数到达K/2以前进行;环境的最大容纳量随环境的变化而变化。 1.(2011北京T2C)用样方法研究固着在岩礁上贝类的种群关系。

( )

【分析】固着在岩礁上的贝类活动范围小,可以用样方法研究

它们的种群关系。√2.(2010海南T18D)某同学拟调查一个面积为100 hm2的草地上

某种双子叶草本植物的种群密度,可设计在该种植物密集处设

置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目的方案。

( )

【分析】该草地的面积为100 hm2,为测定如此大面积草地上

草本植物的种群密度,可以采取样方法,随机选取若干1 m2样

方,计数每个样方中该种植物的个体数目,然后取其平均值即

可。×3.出生率、死亡率及迁入率、迁出率都直接影响种群数量的变

化。( )

【分析】种群的各个特征对种群的数量变动都有一定的作用,

但种群密度、性别比例、年龄组成这三者只是在一定程度上影

响种群的个体数量或者对种群的未来发展有一定的作用,而出

生率、死亡率及迁入率、迁出率则是直接影响种群个体数量的

多少,对种群的个体数量变动起决定作用。√4.(2011海南T2C)培养液中酵母菌的种群数量在培养早期呈

“J”型增长。( )

【分析】在培养早期,外界环境对酵母菌的生存非常有利,食

物、生存空间无限,无天敌,因此早期可以看做是“J”型增

长。

5.对于“S”型曲线,同一种群的K值是固定不变的,与环境

因素无关。( )

【分析】种群的K值,即环境容纳量,是某一特定环境下的种

群最大数量,环境改变,环境容纳量即随之改变。√×6.气候、食物、天敌、传染病等都是影响种群数量变化的外界

因素。( )

【分析】影响种群数量变化的外界因素主要是种群生存所需的

资源和空间,还受气候、天敌和传染病等因素的影响。 √探究:培养液中酵母菌种群数量的变化回顾思考:1、酵母菌的繁殖方式主要是:2、酵母菌的呼吸方式是:3、酵母菌的培养条件要注意那些问题?出芽生殖兼性厌氧(可进行有氧呼吸和无氧呼吸)比如要用适宜的温度培养,调节好PH值,溶氧量的控制等。考点三 探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验

1.实验原理

(1)用液体培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。

(2)在理想的无限环境中,酵母菌种群呈“J”型增长;自然界中资源和空间总是有限的,酵母菌种群呈“S”型增长。

(3)计算酵母菌数量可用抽样检测的方法——显微计数法。2.实验过程

(1)将500 mL质量分数为5%的葡萄糖溶液注入锥形瓶中。

(2)将0.1 g活性干酵母投入锥形瓶的培养液中混合均匀,并置于适宜的条件下培养。

(3)每天定时取样计数酵母菌数量,采用抽样检测方法测定

1 mL培养液中酵母菌个体的平均数。

(4)分析结果、得出结论:将所得数值用曲线图表示出来,分析实验结果,得出酵母菌种群数量的变化规律。无菌马铃薯培养液或肉汤培养液血球计数板1、血球计数板的结构 血球计数板是一种专门用于计算较大单细胞微生物数量的仪器,由一块比普通载玻片厚的特制玻片制成的玻片中有四条下凹的槽,构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽隔为两半,每半边上面刻有一个方格网。

大方格中方格小方格 方格网上刻有9个大方格,其中只有中间的一个大方格为计数室,供微生物计数用。 大方格的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,即1mm×1mm×0.1mm,其容积为0.1mm3;

大方格的长和宽各为2mm,深度为0.1mm,即2mm×2mm×0.1mm,其容积为0.4mm3计数室通常也有两种规格16×25型:

即大方格内分为16中格,每一中格又分为25小格25×16型:

即大方格内分为25中格,每一中格又分为16小格。 不管计数室是哪一种构造,其每一大方格都是由16×25=25×16=400个小方格组成。 2、计数16×25型:

一般取四角的四个中方格(100个小方格)计数25×16型:

一般计数四个角和中央的五个中方格(80个小方格)的细胞数。 3、计算 以1mm×1mm×0.1mm型为例

计数室容积为0.1mm3,则每个小方格的容积为1/4000 mm3 。

100个小方格细胞总数/ 100 ×400×10000×稀释倍数 酵母细胞个数/1mL =80个小方格细胞总数/ 80 ×400×10000×稀释倍数 例1 通常用血球计数板对培养液中酵母菌进行计数,若计数室为1mm×1mm×0.1mm方格,由400个小方格组成。若多次重复计数后,算得每个小方格中平均有5个酵母菌,则10mL该培养液中酵母菌总数有?? ?? 个。2×108例2 检测员将1 mL水样稀释10倍后,用抽样检测的方法检测每毫升蓝藻的数量;将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取少许培养液使其自行渗入计数室,并用滤纸吸去多余液体。已知每个计数室由25×16=400个小格组成,容纳液体的总体积为0.1 mm3。 现观察到图中该计数室所示a、b、c、d、e 5个中格80个小格内共有蓝藻n个,则上述水样中约有蓝藻 个/mL。 5n×1054、血球计数板的使用方法步骤 ③ 计数:

稍待片刻(约5min),待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部后,将计数板放在载物台的中央,先在低倍镜下找到计数室所在位置后,再转换高倍镜观察、计数并记录。① 镜检计数室:

在加样前,先对计数板的计数室进行镜检。若有污物,则需清洗,吹干后才能进行计数。② 加样品:

将清洁干燥的血球计数板的计数室上加盖专用的盖玻片,用吸管吸取稀释后的酵母菌悬液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行缓缓渗入,一次性充满计数室,防止产生气泡,充入细胞悬液的量以不超过计数室台面与盖玻片之间的矩形边缘为宜。多余培养液可用滤纸吸去。使酵母菌混合均匀,减少误差1.从试管中吸出培养液进行计数前,建议你将试管轻轻震荡几次。这是为什么?详解:从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻震荡几下,这样使酵母菌分布均匀,防止酵母凝聚沉淀,提高计数的代表性和准确性,求得的培养液中的酵母菌数量误差小。 5、血球计数板的使用注意事项探究实验设计时要遵循的原则:

科学性原则、可行性原则、对照原则、

单一变量原则和平行重复原则。2.本探究需要设置对照吗?如果需要,请讨论说明怎样设计;如不需要,请说明理由。

第 1 天 第 4 天 第 6 天 第 7天不需要。因为该实验在时间上形成前后的自身对照稀释培养液。稀释的目的是便于酵母菌悬液的计数3.需要做重复实验吗?需要。尽量减少误差。对每个样品计数三次,取其平均值。4.如果一个小方格内酵母菌过多,难以计数,应当采取什么措施?详解:如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当对培养液进行稀释以便于酵母菌的计数。具体方法是:摇匀试管,取1mL酵母菌培养液,加入成倍的无菌水稀释,稀释n倍后,再用血球计数板计数,所得数值乘以稀释倍数。以每小方格内含有4~5个酵母细胞为宜。特别是在培养后期的样液需要稀释后计数。 对于压在小方格界线上的酵母菌应取相邻两边及顶角计数。 5.对于压在小方格接线上的酵母菌,应当怎样计数?6.计数时应不时调节焦距,才能观察到不同深度的菌体。 7.血球计数板使用后,用自来水冲洗,切勿用硬物洗刷,以免损坏网格。 3.注意事项

(1)显微计数时,对于压在小方格边线上的酵母菌,应只计固定的相邻两个边及其顶角的酵母菌。

(2)从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减小误差。

(3)结果记录最好用记录表,如下:

(4)每天计数酵母菌数量的时间要固定。

(5)培养和记录过程要尊重事实,不能主观臆造。【典例4】某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(如表),均获得了“S”型增长曲线。根据预测的实验结果从理论上分析,下列说法错误的是( )A.4个试管内的种群在K/2时增长最快

B.4个试管内的种群达到K值的时间Ⅳ=Ⅰ>Ⅱ=Ⅲ

C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同

D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降【解析】选B。当种群迁入一个新环境时,若环境适宜生存,由于起初种群数量不多,环境条件(食物、空间)优越,天敌少,环境阻力小,种群表现出种群增长速率加快。一段时间后,种群数量增多,环境阻力使种群增长速率减缓,种群表现为“S”型增长,在K/2时4个试管内的种群数量增长最快。K值指的是环境容纳量,到达K值的时间与环境阻力的大小呈正相关,因此4个试管内的种群达到K值的时间不同,Ⅳ号试管内的环境阻力最大,因此最先达到K值并积累有毒物质,导致种群数量最先开始下降,所以4个试管内的种群达到K值所用的时间Ⅲ>Ⅰ=Ⅱ>Ⅳ。【变式训练】(2013·安庆模拟)为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某同学进行了如下操作。其中操作错误的是

( )

A.将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养

B.将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液

C.在血球计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,并用滤纸吸去边缘多余的培养液

D.将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部,在显微镜下观察、计数【解析】选C。探究酵母菌种群数量变化时,应将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养;进行酵母菌计数时,从试管中吸取培养液之前,应将试管振荡几次,以便使酵母菌均匀分布,提高计数准确性;在使用计数板对酵母菌进行计数时,应先对培养液进行稀释,滴液前应先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入;将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部,然后在显微镜下观察、计数。

的同种生物的全部个体的总和。 种群并不是许多同种个体的简单相加,而是一个有机单元,种群具有区别于单独生物个体的特征。一个班级的全部学生!是一个种群吗? 种群中的个体并不是机械地集合在一起,而是彼此可以交配,并通过繁殖将各自的基因传给后代.特点:彼此可以交配实现基因交流。 种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传。这说明在自然界中,种群是生物繁殖、进化的基本单位。种群内可能存在表现型不同的个体如桦尺蠖有白色、灰色等。虽然颜色不同,但是属于同一物种补充说明种群研究的核心问题是种群数量的变化规律。种群的特征种群的数量特征种群的空间特征(主要) 一、 种群的数量特征种群密度种群密度是种群最基本的数量特征。直接反映种群大小①小范围的水生生物——单位体积

②大范围及陆生生物——单位面积§表示方法:§定义:在单位面积或单位体积中的个体数。种群密度的调查方法:分布范围小,个体较大的种群:分布范围大,个体较小的种群:估算(取样调查)估算方法:不运动或活动范围小的生物:活动能力强,活动范围大的动物:样方法标志重捕法逐个计数一、种群特征

1.调查种群密度的方法

(1)样方法:活动范围小的动物随机取样等距取样法①步骤: 样方法(调查草地中某双子叶植物的种群密度)确定调查对象取样计数计算确定要调查的种群是哪一种双子叶植物确定样方数目、样方大小和取样方法计数每个样方内所调查种群的数量求各样方的平均值①随机取样;

②样方大小适中:乔木100 m2、灌木16 m2、草本1 m2;

③样方数量不易太少或太多;

④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状)

⑤常用五点取样法和等距取样法调查总体为非长条形时等距取样法调查总体为长条形时常用的取样方法:五点取样法※样方大小:一般1m2的正方形 如图表示某小组的同学在进行双子叶草本植物苦荬菜种群密度调查时确定的小样方之一,圆圈表示个体。请将应该计数的圆圈涂黑。

下表是该班级8个小组的调查结果。则该块地中苦荬菜的种群密度为 。13 /m2练手注意:方框内+相邻两边(左、上)及其夹角上的个体计上不计下,计左不计右除了植物种群密度、昆虫卵的密度、作物植株上蚜虫的密度、跳蝻的密度等,也可以采用样方法

对于有趋光性的昆虫,可以用黑光灯诱捕的方法调查它们的密度 知识延伸蚜虫跳蝻对于有趋光性的昆虫,可以用黑光灯诱捕的方法调查它们的密度

如何调查一片草原上绵羊的种群密度? 标志重捕法在种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回原处,一段时间后再重捕,根据重捕的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估计种群密度。※使用范围活动能力强、活动范围大的动物※使用方法一段时期,标志 个体与非标志个体混合※计算公式:

种群数量/总标记个体数=重捕个体数/重捕标记数(2)标志重捕法:

①适用范围:___________、活动范围大的动物。

②计算公式:_________(N为种群数量,M为标记个体数,捕捉

数量为n,被捕捉个体中被标记个体数为m)。

2.出生率和死亡率、迁入率和迁出率

(1)概念:单位时间内新产生或死亡或迁入或迁出的个体数目

占_______________的比率。

(2)意义:决定种群大小和_________的重要因素。 活动能力强N=M×n/m该种群个体总数种群密度出生率和死亡率§作用: 出生率和死亡率是决定种群大小和种群密度的重要因素。直接影响种群大小和种群密度§举例:1983年我国平均每10万人口出生1862个孩子,该年度人口出生率为1.862%§定义:在单位时间内新产生(或死亡)的个体数目占该种群个体总数的比率。1998年人口出生率和死亡率(单位:‰)出生率>死亡率:种群密度增长出生率 - 死亡率 = 增长率计划生育是我国的基本国策 要控制人口过度增长,必须降低出生率人口增长既具有自然生理基础,又有其社会制约因素。迁入率和迁出率冬季某城市的乌鸦种群城市人口变化§概念:对于一个种群来说,单位时间内迁入或迁出的个体,占该种群个体总数的比率。迁入率和迁出率也决定了种群密度的大小。

直接影响种群大小和种群密度? 美国人口普查局2009年12月15日发布的最新全球人口趋势报告预测印度人口到2025年将超过中国,成为世界人口第一大国。 分析:专家预测印度人口变化的依据是什么?年龄组成和性别比例出生率>死亡率出生率=死亡率出生率<死亡率1、年龄组成:§类型:年龄组成可预测种群密度和种群数量的变化趋势§概念:一个种群中各年龄期个体数目的比例。幼年(尚无生殖能力)、

成年(有生殖能力)

老年(丧失生殖能力) 。增长型衰退型增长型衰退型稳定型练手稳定型增长型稳定型增长型衰退型33不一定总是保持稳定。因为出生率和死亡率不完全决定于年龄组成,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。年龄组成为稳定型的种群,种群数量一定能保持稳定吗?思考?(2)根据上图分析,将各年龄组成类型、特点及种群密度的变化趋势用线连起来。

(3)性别比例:种群中_________数目的比例。雌雄个体①雌雄相当型:雌性和雄性个体数目大体相等。 这种类型多见于高等动物。2、性别比例§概念:种群中雄性个体和雌性个体所占的比例。——不合理的性别比例会导致出生率下降进而引起种群密度下降。§意义:间接影响种群密度。§类型:②雌多雄少型:雌性个体显著多于雄性个体。常见于人工控制的种群及蜜蜂、象海豹等群体动物。蜂群中几百只雄蜂,一只蜂王和几十万只工蜂都是雌蜂。③雌少雄多型:雄性个体明显多于雌性个体。这种类型较为罕见。如白蚁等营社会性生活的动物。蜜蜂若考虑有生殖能力的个体,也为雌少雄多型§应用:利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的性别比例,从而达到杀虫效果。4.种群特征

①均匀分布 ②种群密度 ③随机分布

④出生率、死亡率 ⑤集群分布

⑥年龄组成 ⑦性别比例

将上述序号填在合适的横线上:

(1)属于种群数量特征的是:_________。

(2)属于种群空间特征的是:_______。 ②④⑥⑦①③⑤组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局。均匀分布随机分布集群分布(最常见)人类、社会性动物农田等人工种群草地中的蒲公英种群的空间特征个体间保持一定的均匀的间距

1、人工作物

2、个体间的斗争每个个体在各处出现机会相等,不影响其他个体的分布①环境资源分布

②植物传播种子;

③动物的社会行为。

集群分布最广泛考点 一 种群的特征及种群密度的调查方法

1.各数量特征之间的关系

(1)图解:(2)分析:

①种群密度是种群最基本的数量特征。

②出生率、死亡率以及迁入率、迁出率是决定种群大小和种群密度的直接因素。出生率、迁入率高时,种群数量增加;反之,种群数量减少。

③年龄组成和性别比例则是通过影响出生率和死亡率而间接影响着种群密度和种群数量的,年龄组成是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。

a.年龄组成

b.相同年龄组成情况下,如假设增长型种群的性别比例为:

♀>♂→增长快

♀≈♂→增长相对稳定

♀<♂→增长慢增长型:出生率>死亡率→增长

稳定型:出生率≈死亡率→基本不变

衰退型:出生率<死亡率→减小种群

密度2.种群密度的调查方法【高考警示】

(1)年龄组成并不决定种群密度的变化:只是预测种群密度的变化趋势,但该趋势不一定能够实现,还要看影响种群密度变化的其他因素,如气候、食物、天敌等。

(2)种群数量不等于种群密度:种群密度是种群在单位面积或单位体积中的个体数,强调“单位面积或单位体积”,即种群数量增加,种群密度不一定增加。 考查角度1 种群特征之间的相互关系

【典例1】(2012·新课标全国卷)某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。关于该种群的叙述,错误的是( )A.该种群10月份的出生率可能为零

B.天敌的迁入可影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化

D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度【解析】选D。由图所给信息可以直接看出,6月份~10月份个体逐渐发育到性成熟,而且12月份没有未成熟个体,表明在10月份内可能没有新的个体出生,该月份种群的出生率可能为0。天敌会捕食该种群中年幼或弱小的个体,影响种群的年龄结构。在不同的月份中,各年龄组的个体数会有变化,表明种群的年龄结构会随着季节更替而变化。大量诱杀雄性个体,种群的出生率会降低,种群的密度也将降低。【互动探究】

(1)B项中的影响因素对该种群一定是不利的吗?为什么?

提示:不一定。当天敌捕食弱小的个体后,有利于该种群的进化。

(2)D项所涉及的因素影响该种群密度的途径是什么?

提示:通过改变性别比例进而降低出生率,从而影响种群密度。【变式训练】(2013·盐城模拟)如图是对某地区某种动物种群结构的调查结果,其种群发展趋势是( )

A.总量将增加 B.环境阻力不变

C.种群密度下降 D.保持稳定型增长

【解析】选C。根据坐标中种群年龄组成直方图可知:该种群中幼年个体少、老年个体多,属于衰退型种群,由此可预测该动物种群的种群密度会逐渐下降。 考查角度2 影响种群密度的因素

【典例2】(2012·四川高考改编)为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如图所示。请回答下列问题:(1)该生态系统中田鼠的种群密度是由_________决定的;b点以后田鼠种群密度大幅上升,从田鼠生存环境变化的角度分析,其原因是_______________________________________。

(2)与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ所示环境中猛禽的密度_________

____________________________________。【解析】(1)决定该生态系统中种群密度变化的直接因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率。由于农田中食物增多提供了生活保障,株冠形成提供了合适的生存环境,所以b点以后田鼠种群密度增加。

(2)与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ田鼠的种群密度较小,则猛禽的种群密度较大。

答案:(1)出生率和死亡率、迁入率和迁出率

株冠形成有利于躲避天敌,食物增加

(2)较大【变式训练】农业科技人员在对草原鼠害进行调查时,随机选定某区域,第一次放置了100只鼠笼,捕获68只鼠,标记后原地放回。一段时间后在相同位置放置了100只鼠笼,捕获54只鼠,其中标记的鼠有12只。下列有关说法中错误的是( )

A.该区域中鼠的种群数量较大,约为306只,必须积极进行防治

B.这种调查方法称为样方法

C.草原上鼠与牛、羊等是竞争关系,鼠害会严重影响畜牧业发展

D.如果在两次捕鼠期间发生草原大火,则统计结果是不准确的 【解析】选B。对草原田鼠进行种群密度调查的方法为标志重捕法;该区域中鼠的种群数量为(68×54)÷12=306,由于种群数量较大,必须积极进行防治;草原上鼠与牛、羊等是竞争关系,鼠害严重后,会造成牛、羊等的食物匮乏,进而影响畜牧业发展;利用标志重捕法确定种群密度时,要求在此期间没有大量个体出生、死亡、迁入和迁出等现象发生,如果在两次捕鼠期间发生草原大火,则统计结果是不准确的。 1859年,一个英格兰的农民带着24只野兔,登陆澳大利亚并定居下来,但谁也没想到,一个世纪之后,这个澳洲“客人”的数量呈指数增长,达到6亿只之巨。 实例1实例2:凤眼莲(水葫芦)种群迁入一个新环境后,常常在一定时期内出现“J”型增长。例如,在20世纪30年代时,人们将环颈雉引入到美国的一个岛屿,在1937~1942年期间,这个环颈雉种群的增长大致符合“J”型曲线(右图)。 实例3实例3:自然界确有类似细菌

在理想条件下种群数

量增长的形式,如果

以时间为横坐标,种

群数量为纵坐标,曲

线则大致呈“ J ”型美国某岛屿环颈雉

种群数量的增长“J”型增长的数学模型 1、模型假设: 理想状态——食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;(N0为起始数量, t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数.) 2、种群 “J”型增长的数学模型公式:Nt=N0 λt 种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。食物充足空间充裕环境适宜没有敌害资源无限

指数生长理想条件下的种群增长模型种群增长的J型曲线二、种群数量的变化

1.A图为________曲线

(1)产生原因:___________________、气候适宜、_______等。

(2)曲线特点:种群数量_____________________。“J”型食物和空间条件充裕无敌害以一定的倍数连续增长2.B图为________曲线

(1)产生原因:受环境条件如_________________的制约。

(2)曲线特点:种群数量达到环境条件所维持的___________

(K值)后,将停止增长。

3.决定因素

_______________________________。

4.影响因素

(1)自然因素:气候、食物、被捕食、传染病。

(2)人为因素:受_________的种群数量不断增加,野生动植

物_________不断减少。 “S”型空间、食物、敌害环境容纳量出生率和死亡率、迁入率和迁出率人工控制种群数量考点二 种群数量的变化

1.“J”型曲线和“S”型曲线K值:环境容纳量环境阻力食物不足

空间有限

种内斗争

天敌捕食

气候不适

寄生虫

传染病等2.K值和K/2值在实践中的应用

(1)K值的应用:

①野生生物资源保护:保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值。

②有害生物的防治:增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值。(2)K/2值的应用:

①资源开发与利用:种群数量达环境容纳量的一半时种群增长速率最大,再生能力最强——把握K/2值处黄金开发点,维持被开发资源的种群数量在K/2值处,可实现“既有较大收获量又可保持种群高速增长”,从而不影响种群再生,符合可持续发展的原则。

②有害生物防治:务必及时控制种群数量,严防达K/2值处(若达K/2值处,可导致该有害生物成灾)。【高考警示】

(1)K值不是一成不变的:

K值会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,K值会下降;反之,K值会上升。

(2)增长率≠增长速率:

①“J”型曲线反映的种群增长率是一定的,而增长速率逐渐增加;

②“S”型曲线反映的种群增长率逐渐降低,而种群增长速率是先逐渐增大后逐渐减小的。(1)增长率:单位数量的个体在单位时间内新增加的个体数。计算公式为:增长率=(这一次总数-上一次总数)/上一次总数×100%。

(2)增长速率:单位时间内增长的数量。计算公式为:增长速率=(这一次总数-上一次总数)/ 时间。“增长率”和“增长速率”一样吗?增长率与增长速率是不同的。增长率是指新增加的个体数占原来个体数的比例,是一个百分比,无单位;增长速率是指新增加的个体数与时间的比值,即dN/dt,有单位(如个/年等)。①产生条件: 理想状态——食物充足,空间充裕,环境适宜,没有敌害等;②增长特点: 种群的增长率是一定的;

增长速率不断上升

种群数量没有上限;种群增长的J型曲线时间种群数量1. 乙图0—g相当甲图b点之前,种群数量增长速率逐渐增加。cghf乙(K/2)KK/2abc甲种

群

数

量

增

长

速

率时间0g(K/2)h(K)乙2. g 点相当甲中K/2,种群数量增长速率最大。3. 乙图g--h相当甲图b--c,种群数量增长速率逐渐减少。4. h 点相当甲中K,种群数量增长速率为0。种群增长的“S”型曲线 验证:生态学家高斯的实验种群数量达到K值后,都能在K值稳定吗?我国东亚飞蝗种群数量的波动1930年—1980年世界范围内鲸鱼种群数量变化影响种群数量变化的因素?四、种群数量的波动和下降 种群的数量是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的,因此,凡是影响上述种群特征的因素,都会引起种群数量的变化。环境因素种群的出生率、死亡率、迁出和迁入率种群数量的变化影响种群数量变化的因素种群数量时间理想有限自然气候、食物、天敌、传染病、人为因素等K【典例3】(2012·重庆高考)如图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图,下列叙述错误的是( )

A.为有效防治蝗灾,应在a点之前及时

控制种群密度

B.a~b段,该种群的增长率与种群密度

之间呈正相关

C.利用性引诱剂诱杀雄虫改变性别比例可防止c点出现

D.控制种群数量在d~e水平,有利于维持该地生态系统的抵抗力稳定性【解析】选B。据图分析可知,a点表示东亚飞蝗的种群数量增加最快,应该在a点以前控制种群密度,由此判断A正确;东亚飞蝗的增长模式为“S”型增长,增长率与时间呈负相关,又因a点以后种群数量增加,种群密度随时间逐渐增大,由此判断B错误;因为c点表示种群数量达到最大,用性引诱剂诱杀雄虫,可防止c点出现,由此判断C正确;东亚飞蝗属于害虫,应将其数量控制在最低水平,即d~e段有利于维持该地生态系统的抵抗力稳定性,由此判断D正确。【变式训练】种群在理想环境中呈“J”型曲线增长(如图甲曲线);在有环境阻力条件下,呈“S”型曲线增长(如图乙曲线)。下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )A.若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后,增长速率为0

B.种群中出现环境阻力是在d点之后

C.若乙表示蝗虫种群增长曲线,则对害虫的防治应在c点之后

D.K值是环境的最大容纳量,不随环境的变化而改变【解析】选A。当种群数量达到最大值时,基本稳定,此时增长速率为0;种群数量达到环境所允许的最大数量的一半时,增长速率最快,但是种群所需要的资源(食物、空间等)是有限的,随着资源的枯竭,环境阻力将随着种群的增长而增加,种群增长速率逐渐缓慢下来,直到停止增长;对害虫的防治应在害虫个体数到达K/2以前进行;环境的最大容纳量随环境的变化而变化。 1.(2011北京T2C)用样方法研究固着在岩礁上贝类的种群关系。

( )

【分析】固着在岩礁上的贝类活动范围小,可以用样方法研究

它们的种群关系。√2.(2010海南T18D)某同学拟调查一个面积为100 hm2的草地上

某种双子叶草本植物的种群密度,可设计在该种植物密集处设

置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目的方案。

( )

【分析】该草地的面积为100 hm2,为测定如此大面积草地上

草本植物的种群密度,可以采取样方法,随机选取若干1 m2样

方,计数每个样方中该种植物的个体数目,然后取其平均值即

可。×3.出生率、死亡率及迁入率、迁出率都直接影响种群数量的变

化。( )

【分析】种群的各个特征对种群的数量变动都有一定的作用,

但种群密度、性别比例、年龄组成这三者只是在一定程度上影

响种群的个体数量或者对种群的未来发展有一定的作用,而出

生率、死亡率及迁入率、迁出率则是直接影响种群个体数量的

多少,对种群的个体数量变动起决定作用。√4.(2011海南T2C)培养液中酵母菌的种群数量在培养早期呈

“J”型增长。( )

【分析】在培养早期,外界环境对酵母菌的生存非常有利,食

物、生存空间无限,无天敌,因此早期可以看做是“J”型增

长。

5.对于“S”型曲线,同一种群的K值是固定不变的,与环境

因素无关。( )

【分析】种群的K值,即环境容纳量,是某一特定环境下的种

群最大数量,环境改变,环境容纳量即随之改变。√×6.气候、食物、天敌、传染病等都是影响种群数量变化的外界

因素。( )

【分析】影响种群数量变化的外界因素主要是种群生存所需的

资源和空间,还受气候、天敌和传染病等因素的影响。 √探究:培养液中酵母菌种群数量的变化回顾思考:1、酵母菌的繁殖方式主要是:2、酵母菌的呼吸方式是:3、酵母菌的培养条件要注意那些问题?出芽生殖兼性厌氧(可进行有氧呼吸和无氧呼吸)比如要用适宜的温度培养,调节好PH值,溶氧量的控制等。考点三 探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验

1.实验原理

(1)用液体培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。

(2)在理想的无限环境中,酵母菌种群呈“J”型增长;自然界中资源和空间总是有限的,酵母菌种群呈“S”型增长。

(3)计算酵母菌数量可用抽样检测的方法——显微计数法。2.实验过程

(1)将500 mL质量分数为5%的葡萄糖溶液注入锥形瓶中。

(2)将0.1 g活性干酵母投入锥形瓶的培养液中混合均匀,并置于适宜的条件下培养。

(3)每天定时取样计数酵母菌数量,采用抽样检测方法测定

1 mL培养液中酵母菌个体的平均数。

(4)分析结果、得出结论:将所得数值用曲线图表示出来,分析实验结果,得出酵母菌种群数量的变化规律。无菌马铃薯培养液或肉汤培养液血球计数板1、血球计数板的结构 血球计数板是一种专门用于计算较大单细胞微生物数量的仪器,由一块比普通载玻片厚的特制玻片制成的玻片中有四条下凹的槽,构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽隔为两半,每半边上面刻有一个方格网。

大方格中方格小方格 方格网上刻有9个大方格,其中只有中间的一个大方格为计数室,供微生物计数用。 大方格的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,即1mm×1mm×0.1mm,其容积为0.1mm3;

大方格的长和宽各为2mm,深度为0.1mm,即2mm×2mm×0.1mm,其容积为0.4mm3计数室通常也有两种规格16×25型:

即大方格内分为16中格,每一中格又分为25小格25×16型:

即大方格内分为25中格,每一中格又分为16小格。 不管计数室是哪一种构造,其每一大方格都是由16×25=25×16=400个小方格组成。 2、计数16×25型:

一般取四角的四个中方格(100个小方格)计数25×16型:

一般计数四个角和中央的五个中方格(80个小方格)的细胞数。 3、计算 以1mm×1mm×0.1mm型为例

计数室容积为0.1mm3,则每个小方格的容积为1/4000 mm3 。

100个小方格细胞总数/ 100 ×400×10000×稀释倍数 酵母细胞个数/1mL =80个小方格细胞总数/ 80 ×400×10000×稀释倍数 例1 通常用血球计数板对培养液中酵母菌进行计数,若计数室为1mm×1mm×0.1mm方格,由400个小方格组成。若多次重复计数后,算得每个小方格中平均有5个酵母菌,则10mL该培养液中酵母菌总数有?? ?? 个。2×108例2 检测员将1 mL水样稀释10倍后,用抽样检测的方法检测每毫升蓝藻的数量;将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取少许培养液使其自行渗入计数室,并用滤纸吸去多余液体。已知每个计数室由25×16=400个小格组成,容纳液体的总体积为0.1 mm3。 现观察到图中该计数室所示a、b、c、d、e 5个中格80个小格内共有蓝藻n个,则上述水样中约有蓝藻 个/mL。 5n×1054、血球计数板的使用方法步骤 ③ 计数:

稍待片刻(约5min),待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部后,将计数板放在载物台的中央,先在低倍镜下找到计数室所在位置后,再转换高倍镜观察、计数并记录。① 镜检计数室:

在加样前,先对计数板的计数室进行镜检。若有污物,则需清洗,吹干后才能进行计数。② 加样品:

将清洁干燥的血球计数板的计数室上加盖专用的盖玻片,用吸管吸取稀释后的酵母菌悬液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行缓缓渗入,一次性充满计数室,防止产生气泡,充入细胞悬液的量以不超过计数室台面与盖玻片之间的矩形边缘为宜。多余培养液可用滤纸吸去。使酵母菌混合均匀,减少误差1.从试管中吸出培养液进行计数前,建议你将试管轻轻震荡几次。这是为什么?详解:从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻震荡几下,这样使酵母菌分布均匀,防止酵母凝聚沉淀,提高计数的代表性和准确性,求得的培养液中的酵母菌数量误差小。 5、血球计数板的使用注意事项探究实验设计时要遵循的原则:

科学性原则、可行性原则、对照原则、

单一变量原则和平行重复原则。2.本探究需要设置对照吗?如果需要,请讨论说明怎样设计;如不需要,请说明理由。

第 1 天 第 4 天 第 6 天 第 7天不需要。因为该实验在时间上形成前后的自身对照稀释培养液。稀释的目的是便于酵母菌悬液的计数3.需要做重复实验吗?需要。尽量减少误差。对每个样品计数三次,取其平均值。4.如果一个小方格内酵母菌过多,难以计数,应当采取什么措施?详解:如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当对培养液进行稀释以便于酵母菌的计数。具体方法是:摇匀试管,取1mL酵母菌培养液,加入成倍的无菌水稀释,稀释n倍后,再用血球计数板计数,所得数值乘以稀释倍数。以每小方格内含有4~5个酵母细胞为宜。特别是在培养后期的样液需要稀释后计数。 对于压在小方格界线上的酵母菌应取相邻两边及顶角计数。 5.对于压在小方格接线上的酵母菌,应当怎样计数?6.计数时应不时调节焦距,才能观察到不同深度的菌体。 7.血球计数板使用后,用自来水冲洗,切勿用硬物洗刷,以免损坏网格。 3.注意事项

(1)显微计数时,对于压在小方格边线上的酵母菌,应只计固定的相邻两个边及其顶角的酵母菌。

(2)从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减小误差。

(3)结果记录最好用记录表,如下:

(4)每天计数酵母菌数量的时间要固定。

(5)培养和记录过程要尊重事实,不能主观臆造。【典例4】某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(如表),均获得了“S”型增长曲线。根据预测的实验结果从理论上分析,下列说法错误的是( )A.4个试管内的种群在K/2时增长最快

B.4个试管内的种群达到K值的时间Ⅳ=Ⅰ>Ⅱ=Ⅲ

C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同

D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降【解析】选B。当种群迁入一个新环境时,若环境适宜生存,由于起初种群数量不多,环境条件(食物、空间)优越,天敌少,环境阻力小,种群表现出种群增长速率加快。一段时间后,种群数量增多,环境阻力使种群增长速率减缓,种群表现为“S”型增长,在K/2时4个试管内的种群数量增长最快。K值指的是环境容纳量,到达K值的时间与环境阻力的大小呈正相关,因此4个试管内的种群达到K值的时间不同,Ⅳ号试管内的环境阻力最大,因此最先达到K值并积累有毒物质,导致种群数量最先开始下降,所以4个试管内的种群达到K值所用的时间Ⅲ>Ⅰ=Ⅱ>Ⅳ。【变式训练】(2013·安庆模拟)为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某同学进行了如下操作。其中操作错误的是

( )

A.将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养

B.将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液

C.在血球计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,并用滤纸吸去边缘多余的培养液

D.将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部,在显微镜下观察、计数【解析】选C。探究酵母菌种群数量变化时,应将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养;进行酵母菌计数时,从试管中吸取培养液之前,应将试管振荡几次,以便使酵母菌均匀分布,提高计数准确性;在使用计数板对酵母菌进行计数时,应先对培养液进行稀释,滴液前应先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入;将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部,然后在显微镜下观察、计数。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园