第3章 空气与生命 阶段综合测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 第3章 空气与生命 阶段综合测试(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 296.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3章 空气与生命阶段综合测试

一、选择题(每题2分,共15题)

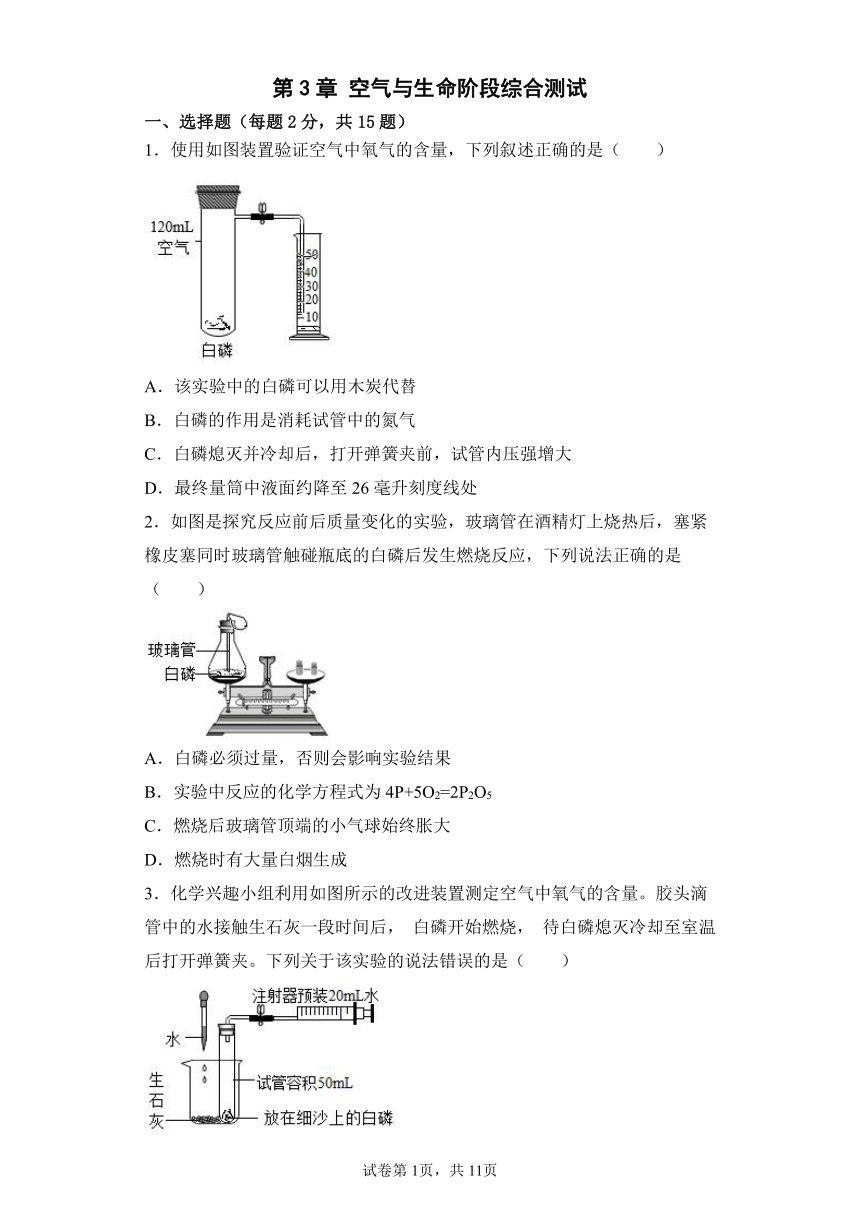

1.使用如图装置验证空气中氧气的含量,下列叙述正确的是( )

A.该实验中的白磷可以用木炭代替

B.白磷的作用是消耗试管中的氮气

C.白磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹前,试管内压强增大

D.最终量筒中液面约降至26毫升刻度线处

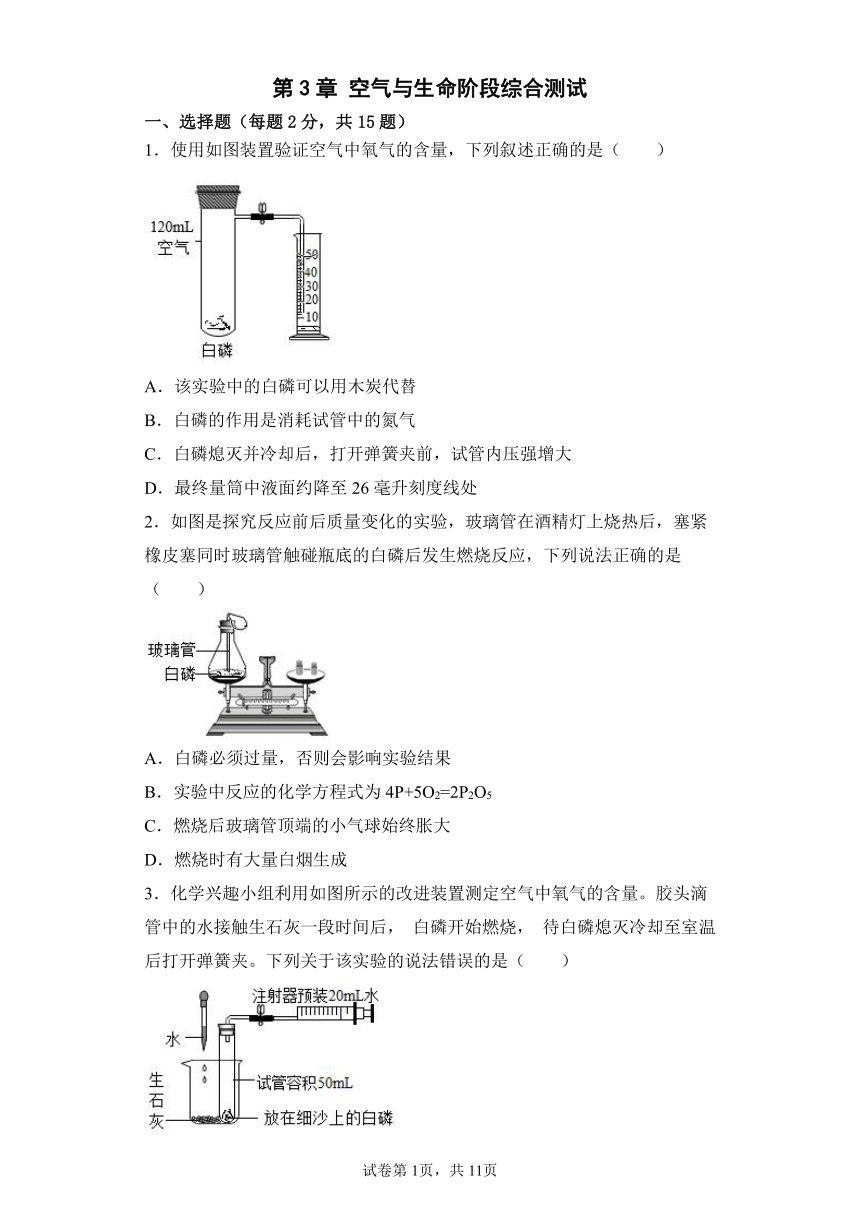

2.如图是探究反应前后质量变化的实验,玻璃管在酒精灯上烧热后,塞紧橡皮塞同时玻璃管触碰瓶底的白磷后发生燃烧反应,下列说法正确的是( )

A.白磷必须过量,否则会影响实验结果

B.实验中反应的化学方程式为4P+5O2=2P2O5

C.燃烧后玻璃管顶端的小气球始终胀大

D.燃烧时有大量白烟生成

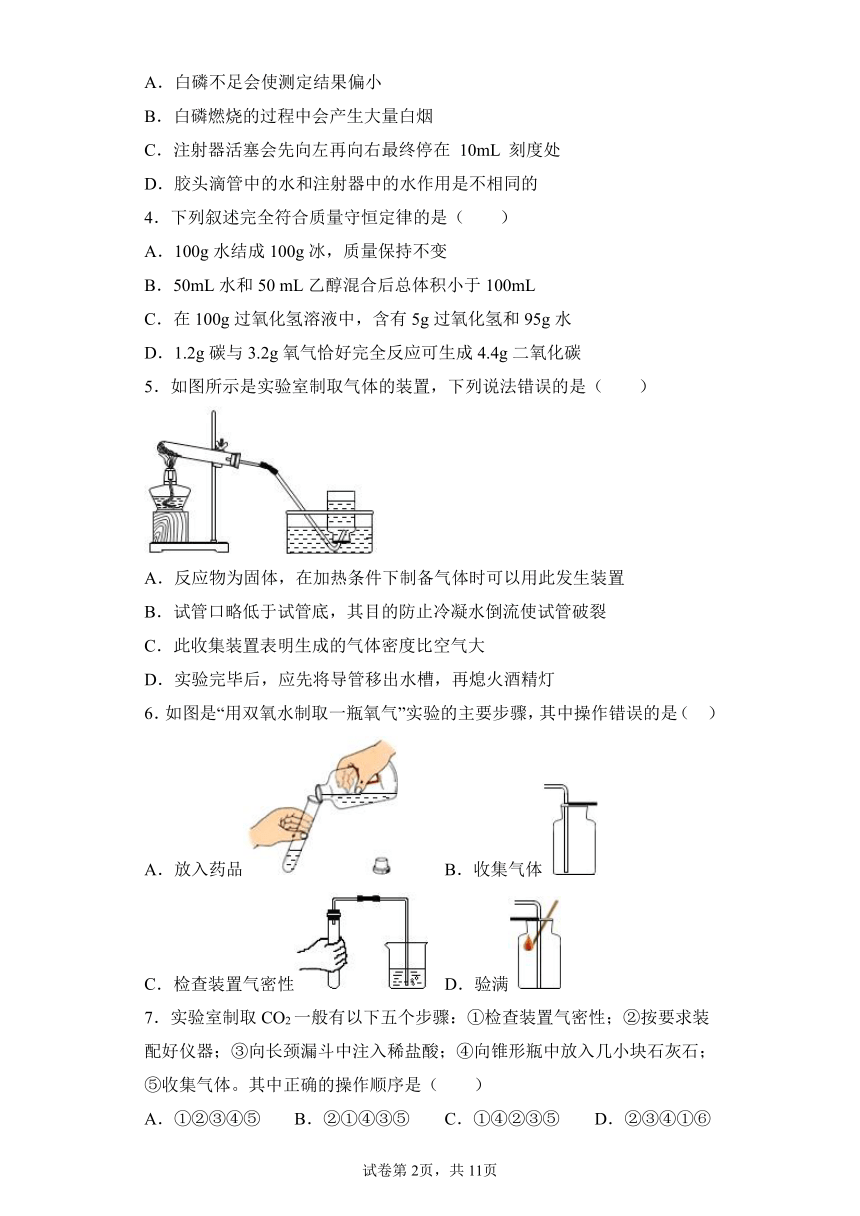

3.化学兴趣小组利用如图所示的改进装置测定空气中氧气的含量。胶头滴管中的水接触生石灰一段时间后, 白磷开始燃烧, 待白磷熄灭冷却至室温后打开弹簧夹。下列关于该实验的说法错误的是( )

A.白磷不足会使测定结果偏小

B.白磷燃烧的过程中会产生大量白烟

C.注射器活塞会先向左再向右最终停在 10mL 刻度处

D.胶头滴管中的水和注射器中的水作用是不相同的

4.下列叙述完全符合质量守恒定律的是( )

A.100g水结成100g冰,质量保持不变

B.50mL水和50 mL乙醇混合后总体积小于100mL

C.在100g过氧化氢溶液中,含有5g过氧化氢和95g水

D.1.2g碳与3.2g氧气恰好完全反应可生成4.4g二氧化碳

5.如图所示是实验室制取气体的装置,下列说法错误的是( )

A.反应物为固体,在加热条件下制备气体时可以用此发生装置

B.试管口略低于试管底,其目的防止冷凝水倒流使试管破裂

C.此收集装置表明生成的气体密度比空气大

D.实验完毕后,应先将导管移出水槽,再熄火酒精灯

6.如图是“用双氧水制取一瓶氧气”实验的主要步骤,其中操作错误的是( )

A.放入药品 B.收集气体

C.检查装置气密性 D.验满

7.实验室制取CO2一般有以下五个步骤:①检查装置气密性;②按要求装配好仪器;③向长颈漏斗中注入稀盐酸;④向锥形瓶中放入几小块石灰石;⑤收集气体。其中正确的操作顺序是( )

A.①②③④⑤ B.②①④③⑤ C.①④②③⑤ D.②③④①⑥

8.A、B、C三种物质各15克,它们化合时只能生成30克新物质D.若增加10克A,则反应停止后,原反应物中只剩余C.根据上述条件推断下列说法中正确的是( )

A.第一次反应停止后,B剩余9克

B.第二次反应后,D的质量为50克

C.反应中A和B的质量比是3:2

D.反应中A和C的质量比是5:3

9.图示分析法是学习科学的一种重要方法。下列图示分析正确的是( )

A.地壳中元素含量

B.原子结构

C.物质分类

D.空气中各成分含量

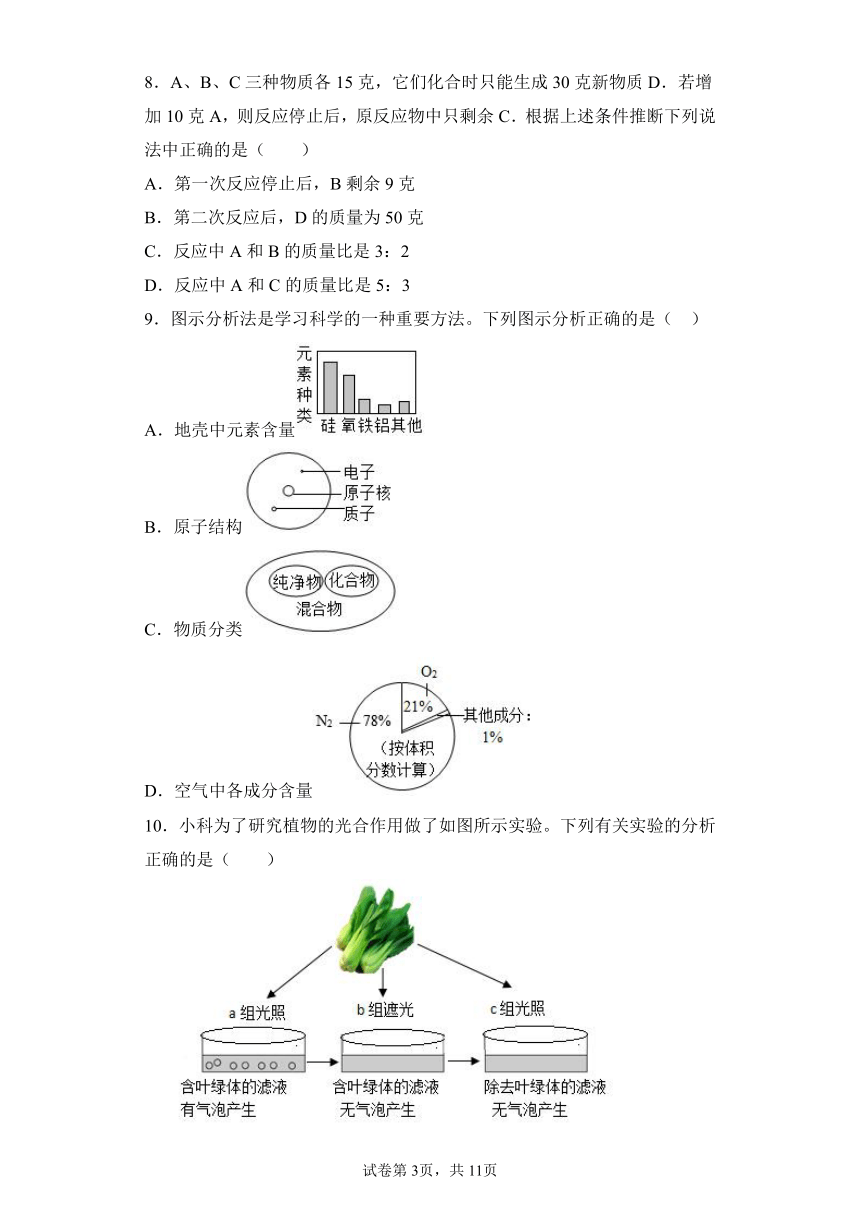

10.小科为了研究植物的光合作用做了如图所示实验。下列有关实验的分析正确的是( )

A.a组中产生的气泡一定是二氧化碳气体

B.叶绿体可从菜叶的任意部位提取

C.a组和b组对照,可以说明光照是光合作用的条件

D.b组和c组对照,可以证明光合作用场所是叶绿体

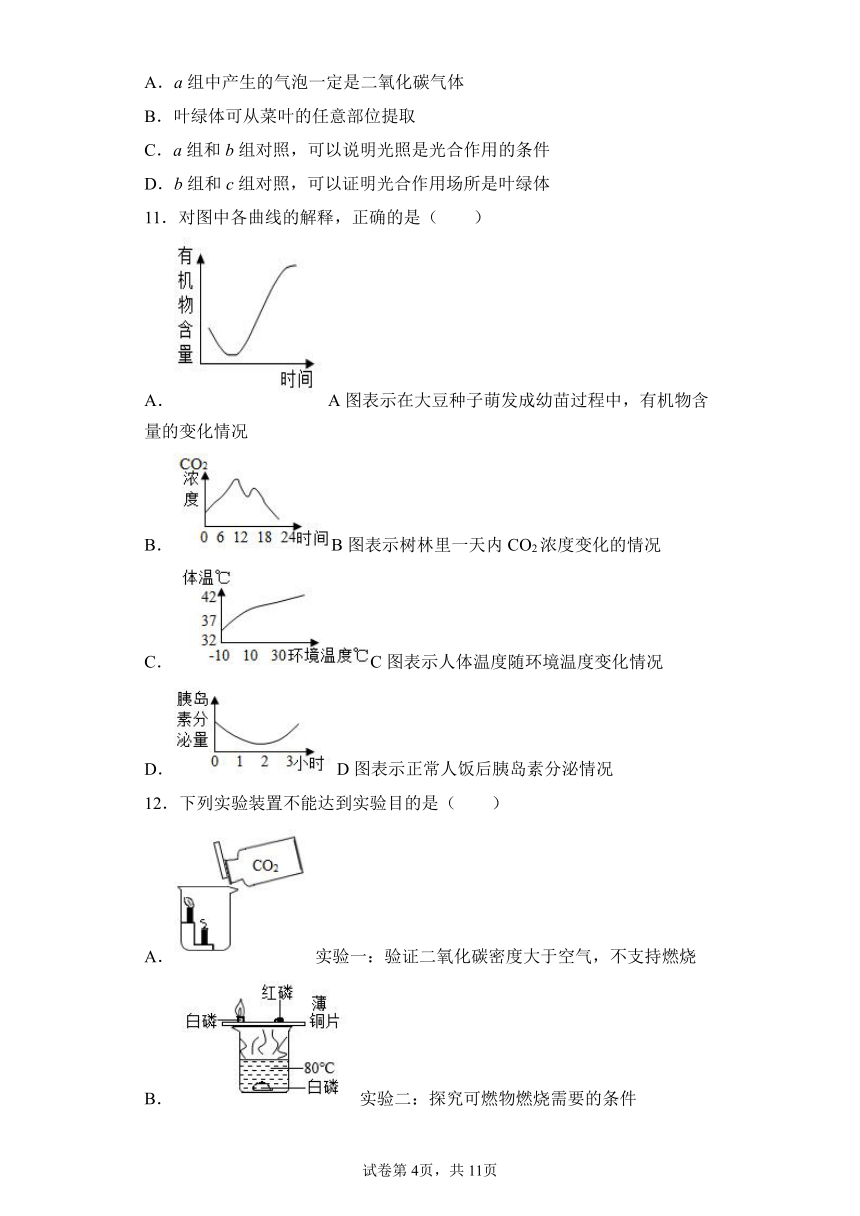

11.对图中各曲线的解释,正确的是( )

A.A图表示在大豆种子萌发成幼苗过程中,有机物含量的变化情况

B.B图表示树林里一天内CO2浓度变化的情况

C.C图表示人体温度随环境温度变化情况

D.D图表示正常人饭后胰岛素分泌情况

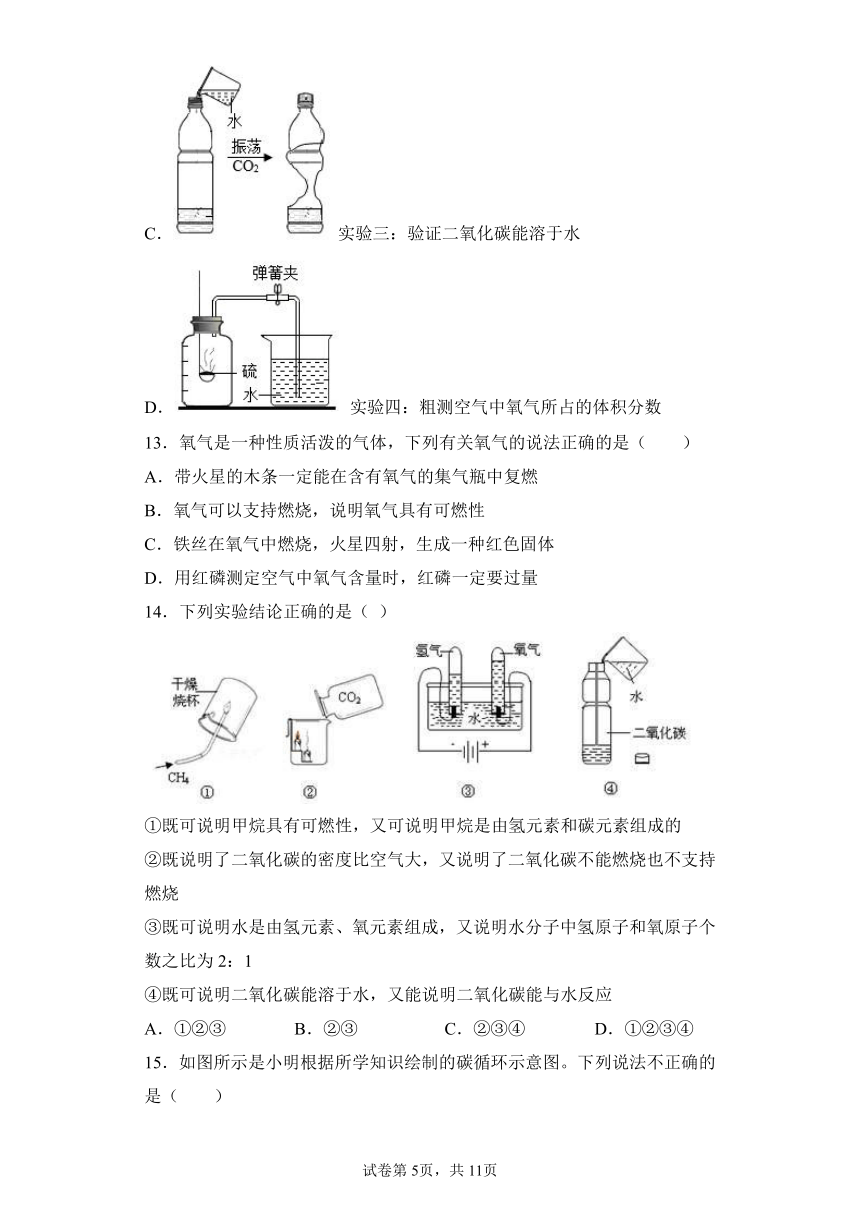

12.下列实验装置不能达到实验目的是( )

A. 实验一:验证二氧化碳密度大于空气,不支持燃烧

B. 实验二:探究可燃物燃烧需要的条件

C. 实验三:验证二氧化碳能溶于水

D. 实验四:粗测空气中氧气所占的体积分数

13.氧气是一种性质活泼的气体,下列有关氧气的说法正确的是( )

A.带火星的木条一定能在含有氧气的集气瓶中复燃

B.氧气可以支持燃烧,说明氧气具有可燃性

C.铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成一种红色固体

D.用红磷测定空气中氧气含量时,红磷一定要过量

14.下列实验结论正确的是( )

①既可说明甲烷具有可燃性,又可说明甲烷是由氢元素和碳元素组成的

②既说明了二氧化碳的密度比空气大,又说明了二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧

③既可说明水是由氢元素、氧元素组成,又说明水分子中氢原子和氧原子个数之比为2:1

④既可说明二氧化碳能溶于水,又能说明二氧化碳能与水反应

A.①②③ B.②③ C.②③④ D.①②③④

15.如图所示是小明根据所学知识绘制的碳循环示意图。下列说法不正确的是( )

A.绿色植物通过④的作用维持自然界碳氧平衡

B.生理过程①②③均表示生物的呼吸作用

C.图中的碳元素的流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物

D.由于⑤等原因存在,目前二氧化碳排放已有超过生物圈碳中和的趋势

二、填空题(每题4分,共5题)

16.赤潮”是由于大量工业和生活废水直接排入大海使海水中氮、磷元素过多,藻类等浮游生物大量繁殖而形成的,最终会造成鱼类大量死亡。鱼类死亡的直接原因是水中缺________.

17.智能手机是一种多功能通讯工具,一款智能机通常含有41种以上的化学元素。请回答:

(1)手机屏幕大部分用的是硅酸铝[Al2(SiO3)3]玻璃,硅酸铝中硅元素的化合价的是______。

(2)科学家提出利用有机燃料电池代替现在的锂电池来解决手机电池的续航难题。以甲醇燃料电池为例,相同体积电容量是锂电池的10倍,其原理为:2CH4O+3O2+4NaOH=2X+6H2O,其中X的化学式为______。

18.图甲是一款潜水艇紧急供氧设备的结构示意图,产氧药块主要成分是氯酸钠,需要镁粉氧化放热启动并维持反应进行,快速产生氧气。

(1)启动时,镁粉(Mg)与氧气反应生成氧化镁(MgO)。其化学方程式为:___________。

(2)产氧药块反应会产生极少量有毒的氯气,推测图甲中试剂X应具有的性质是___________。

(3)氯酸钠受热分解生成氯化钠和氧气。m克氯酸钠分解过程中各物质质量变化如图乙所示,选择a、b、d、m中的部分数据,列出它们的等式关系以体现质量守恒定律。___________

19.合物与酒精灯的灯芯接触,酒精即燃。其原理是:固体高锰酸钾与浓硫酸反应生成高锰酸(HMnO4)和硫酸钾,高锰酸立即分解生成一种棕色油状物──七氧化二锰和水,七氧化二锰遇酒精时,发生剧烈的氧化还原反应使酒精燃烧.七氧化二锰还能爆炸,分解生成二氧化锰、氧气和臭氧。氧气和臭氧的分子个数比为3:1.试写出生成高锰酸、七氧化二锰和它爆炸分解的化学方程式:

__________________________________________________;

___________________________________________________;

________________________________________________。

20.硫燃烧产生的二氧化硫气体会造成空气污染。为避免二氧化硫污染空气,某教师对教材中“硫在空气和氧气中燃烧”的实验进行了改进与创新,设计了如图甲所示的实验装置:

【实验原理】

① B装置是燃烧匙固定在带有A导管的单塞上,硬质玻璃管透光性好,不影响实验现象的观察;

② C装置的广口瓶中盛放氢氧化钠溶液可吸收二氧化硫气体,避免污染;

③ 打开D装置中的阀门,气体就会从左向右依次进入装置。

【实验过程】步骤一:将硫粉放在燃烧匙上,在空气中点燃后,迅速伸入硬质玻璃管内(如图B装置),打开阀门,观察硫在空气中燃烧的现象;

步骤二:将导管a伸入盛有氧气的集气瓶中(如图A装置),观察硫在氧气中燃烧的现象。

【交流讨论】

(1)氢氧化钠溶液吸收SO2气体的反应原理是___________(用化学方程式表示);

(2)气流能从左向右作定向流动的原因是___________;

三、探究题(每题12分,共2题)

21.人们称光合作用是“地球上最重要的化学反应”,某兴趣小组对光合作用进行进一步探究:

【提出问题】不同颜色的光对植物光合作用强度是否有影响?

【实验探究】

①取三个相同的无色透明玻璃瓶,设置A、B、C三组实验,分别加入等量且适量的新鲜菠菜叶片和CO2缓冲液(维持瓶中CO2含量稳定);

②分别在导管中注入一滴红墨水,塞上橡皮塞,关闭活塞,控制红墨水初始位置相同;

③分别将装置放在相同强度的红光、绿光和黄光下照射(如图所示);

④光照相同时间后,红墨水均向左移动,测得红墨水移动的距离分别为l红、l绿、l黄,且l红>l黄>l绿,多次重复实验后,结果相同(忽略温度对实验的影响)。

【得出结论】___________。

【交流拓展】

(1)实验中通过比较___________来比较不同颜色的光对植物光合作用强度的影响。

(2)为进一步得出光合作用强度,设置了实验D,将相同装置放于黑暗环境中,其他条件不变,测得红墨水移动距离为l绿。

①装置D中红墨水向___________(选填“左”或“右”)移动。

②实验中红光条件下,光合作用的强度值可表示为___________(用l红和l绿表示)。

22.小柯利用如图装置探究光照强度对光合作用的影响。在透明密闭小室内放置一新鲜叶片和二氧化碳缓冲液(可使小室内CO2的量保持恒定)进行了有关实验。在不同强度光照条件下,根据毛细管内水柱的移动距离测得小室内气体体积变化如下表所示。请分析回答:

光照强度/k1x 0 5 10 20 30 40

气体体积变化量/mL/ (m2·min) -2.5 +5 +12 +17 +17 +17

(1)实验是通过___________来反映光合作用强度的。

(2)实验过程中要改变光照强度,可进行的操作是___________。

(3)忽略因光照引起小室内气体膨胀而造成的误差,实验结果记录如上表。分析表中数据,可得到的结论是___________。

23.某科学小组为探究绿色植物在维持碳—氧平衡中的作用,设计了如图一所示的密闭透明的实验装置(此实验忽略温度等因素对装置内气体体积等的影响):将图一装置放在室外培养24小时,连接氧气检测仪,测得装置内一昼夜氧气浓度的变化曲线如图二。请据图分析作答:

(1)分析图一和图二可知,随着时间推移,红墨水滴的位置在一天中______时移动到最右端(填数字)。该植物在一天中积累了有机物,依据是曲线中A点低于______点(填图中字母);

(2)请写出图二中AF段该植物一直进行的生理活动的文字表达式:______;

(3)若用图一装置继续探究光合作用是否需要水分,则对该绿色植物进行的处理是______。

四、简答题(每题13分,共2题)

24.某同学用如图装置验证质量守恒定律。称取一定质量的碳酸钠装入气球,将气球套在锥形瓶上。将药品全部倒入装有足量稀盐酸的锥形瓶中,气球迅速胀大。称量反应前后装置的总质量,实验数据如下表所示。(提示:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑)

实验次数 1 2 3

碳酸钠质量/克 0.53 1.06 2.12

反应前装置总质量/克 66.33 66.86 67.92

反应后装置总质量/克 66.19 66.62 67.42

(1)计算第1次实验反应产生的二氧化碳质量;

(2)分析数据发现每次反应前后装置的总质量均不相等,请以第1次的反应为例,通过计算说明该反应是否遵循质量守恒定律。(空气密度取1.3g/L,二氧化碳密度取2.0g/L,g取10N/Kg,结果保留两位小数)

25.将25g石灰石放入烧杯中,加入100g稀盐酸恰好完全反应(杂质不溶于水,也不参加反应),此时烧杯中物质的总质量比反应前减少了8.8g,计算:

(1)石灰石中碳酸钙的质量多少克?

(2)求反应后所得溶液的溶质质量分数。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.D

3.C

4.D

5.C

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.B

15.C

16.氧气

17. +4 Na2CO3

18. 2Mg+O22MgO 吸收氯气,但不吸收氧气 a+d=b+c##a+d=m##b+c=m

19. 2KMnO4+H2SO4(浓)=K2SO4+2HMnO4 2HMnO4=Mn2O7+H2O 3Mn2O7=6MnO2+3O2↑+O3↑

20. 2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O 水位下降,压强减小,形成内外压强差 储存气体或收集气体 排尽装置中的空气,防止爆炸

21. 不同颜色的光对植物光合作用强度有影响,红光、黄光、绿光对光合作用强度的影响依次减小 红墨水移动的距离 右 l红+l绿

22. 气体体积变化量/水柱移动的距离 改变装置到光源的距离/改变光源的电功率 当光照强度在20klx以下时,光合作用随光照强度的增大而增强;当光照强度在20klx以上时,光合作用不再增强

23. 18 F 有机物+氧气→二氧化碳+水+能量 暗处理

24.(1)第1次实验所用碳酸钠质量为0.53g,设反应产生的二氧化碳质量为x,

x=0.22g;

(2)产生二氧化碳体积=0.11L,对应的气球排开的空气的质量1.3g/L×0.11L=0.14g,反应后托盘内的质量为66.19g+0.14g(浮力导致天平减小的示数)=66.33g,所以遵循质量守恒定律

25.设完全反应时,消耗碳酸钙的质量为x,生成氯化钙的质量为y

x=20g

y=22.2g

石灰石中碳酸钙的质量分数=×100%=80%

生成物溶液中溶质的质量分数= ×100%≈20%

答:(1)石灰石中碳酸钙的质量分数80%;

(2)反应后所得溶液中溶质的质量分数约为20%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题(每题2分,共15题)

1.使用如图装置验证空气中氧气的含量,下列叙述正确的是( )

A.该实验中的白磷可以用木炭代替

B.白磷的作用是消耗试管中的氮气

C.白磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹前,试管内压强增大

D.最终量筒中液面约降至26毫升刻度线处

2.如图是探究反应前后质量变化的实验,玻璃管在酒精灯上烧热后,塞紧橡皮塞同时玻璃管触碰瓶底的白磷后发生燃烧反应,下列说法正确的是( )

A.白磷必须过量,否则会影响实验结果

B.实验中反应的化学方程式为4P+5O2=2P2O5

C.燃烧后玻璃管顶端的小气球始终胀大

D.燃烧时有大量白烟生成

3.化学兴趣小组利用如图所示的改进装置测定空气中氧气的含量。胶头滴管中的水接触生石灰一段时间后, 白磷开始燃烧, 待白磷熄灭冷却至室温后打开弹簧夹。下列关于该实验的说法错误的是( )

A.白磷不足会使测定结果偏小

B.白磷燃烧的过程中会产生大量白烟

C.注射器活塞会先向左再向右最终停在 10mL 刻度处

D.胶头滴管中的水和注射器中的水作用是不相同的

4.下列叙述完全符合质量守恒定律的是( )

A.100g水结成100g冰,质量保持不变

B.50mL水和50 mL乙醇混合后总体积小于100mL

C.在100g过氧化氢溶液中,含有5g过氧化氢和95g水

D.1.2g碳与3.2g氧气恰好完全反应可生成4.4g二氧化碳

5.如图所示是实验室制取气体的装置,下列说法错误的是( )

A.反应物为固体,在加热条件下制备气体时可以用此发生装置

B.试管口略低于试管底,其目的防止冷凝水倒流使试管破裂

C.此收集装置表明生成的气体密度比空气大

D.实验完毕后,应先将导管移出水槽,再熄火酒精灯

6.如图是“用双氧水制取一瓶氧气”实验的主要步骤,其中操作错误的是( )

A.放入药品 B.收集气体

C.检查装置气密性 D.验满

7.实验室制取CO2一般有以下五个步骤:①检查装置气密性;②按要求装配好仪器;③向长颈漏斗中注入稀盐酸;④向锥形瓶中放入几小块石灰石;⑤收集气体。其中正确的操作顺序是( )

A.①②③④⑤ B.②①④③⑤ C.①④②③⑤ D.②③④①⑥

8.A、B、C三种物质各15克,它们化合时只能生成30克新物质D.若增加10克A,则反应停止后,原反应物中只剩余C.根据上述条件推断下列说法中正确的是( )

A.第一次反应停止后,B剩余9克

B.第二次反应后,D的质量为50克

C.反应中A和B的质量比是3:2

D.反应中A和C的质量比是5:3

9.图示分析法是学习科学的一种重要方法。下列图示分析正确的是( )

A.地壳中元素含量

B.原子结构

C.物质分类

D.空气中各成分含量

10.小科为了研究植物的光合作用做了如图所示实验。下列有关实验的分析正确的是( )

A.a组中产生的气泡一定是二氧化碳气体

B.叶绿体可从菜叶的任意部位提取

C.a组和b组对照,可以说明光照是光合作用的条件

D.b组和c组对照,可以证明光合作用场所是叶绿体

11.对图中各曲线的解释,正确的是( )

A.A图表示在大豆种子萌发成幼苗过程中,有机物含量的变化情况

B.B图表示树林里一天内CO2浓度变化的情况

C.C图表示人体温度随环境温度变化情况

D.D图表示正常人饭后胰岛素分泌情况

12.下列实验装置不能达到实验目的是( )

A. 实验一:验证二氧化碳密度大于空气,不支持燃烧

B. 实验二:探究可燃物燃烧需要的条件

C. 实验三:验证二氧化碳能溶于水

D. 实验四:粗测空气中氧气所占的体积分数

13.氧气是一种性质活泼的气体,下列有关氧气的说法正确的是( )

A.带火星的木条一定能在含有氧气的集气瓶中复燃

B.氧气可以支持燃烧,说明氧气具有可燃性

C.铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成一种红色固体

D.用红磷测定空气中氧气含量时,红磷一定要过量

14.下列实验结论正确的是( )

①既可说明甲烷具有可燃性,又可说明甲烷是由氢元素和碳元素组成的

②既说明了二氧化碳的密度比空气大,又说明了二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧

③既可说明水是由氢元素、氧元素组成,又说明水分子中氢原子和氧原子个数之比为2:1

④既可说明二氧化碳能溶于水,又能说明二氧化碳能与水反应

A.①②③ B.②③ C.②③④ D.①②③④

15.如图所示是小明根据所学知识绘制的碳循环示意图。下列说法不正确的是( )

A.绿色植物通过④的作用维持自然界碳氧平衡

B.生理过程①②③均表示生物的呼吸作用

C.图中的碳元素的流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物

D.由于⑤等原因存在,目前二氧化碳排放已有超过生物圈碳中和的趋势

二、填空题(每题4分,共5题)

16.赤潮”是由于大量工业和生活废水直接排入大海使海水中氮、磷元素过多,藻类等浮游生物大量繁殖而形成的,最终会造成鱼类大量死亡。鱼类死亡的直接原因是水中缺________.

17.智能手机是一种多功能通讯工具,一款智能机通常含有41种以上的化学元素。请回答:

(1)手机屏幕大部分用的是硅酸铝[Al2(SiO3)3]玻璃,硅酸铝中硅元素的化合价的是______。

(2)科学家提出利用有机燃料电池代替现在的锂电池来解决手机电池的续航难题。以甲醇燃料电池为例,相同体积电容量是锂电池的10倍,其原理为:2CH4O+3O2+4NaOH=2X+6H2O,其中X的化学式为______。

18.图甲是一款潜水艇紧急供氧设备的结构示意图,产氧药块主要成分是氯酸钠,需要镁粉氧化放热启动并维持反应进行,快速产生氧气。

(1)启动时,镁粉(Mg)与氧气反应生成氧化镁(MgO)。其化学方程式为:___________。

(2)产氧药块反应会产生极少量有毒的氯气,推测图甲中试剂X应具有的性质是___________。

(3)氯酸钠受热分解生成氯化钠和氧气。m克氯酸钠分解过程中各物质质量变化如图乙所示,选择a、b、d、m中的部分数据,列出它们的等式关系以体现质量守恒定律。___________

19.合物与酒精灯的灯芯接触,酒精即燃。其原理是:固体高锰酸钾与浓硫酸反应生成高锰酸(HMnO4)和硫酸钾,高锰酸立即分解生成一种棕色油状物──七氧化二锰和水,七氧化二锰遇酒精时,发生剧烈的氧化还原反应使酒精燃烧.七氧化二锰还能爆炸,分解生成二氧化锰、氧气和臭氧。氧气和臭氧的分子个数比为3:1.试写出生成高锰酸、七氧化二锰和它爆炸分解的化学方程式:

__________________________________________________;

___________________________________________________;

________________________________________________。

20.硫燃烧产生的二氧化硫气体会造成空气污染。为避免二氧化硫污染空气,某教师对教材中“硫在空气和氧气中燃烧”的实验进行了改进与创新,设计了如图甲所示的实验装置:

【实验原理】

① B装置是燃烧匙固定在带有A导管的单塞上,硬质玻璃管透光性好,不影响实验现象的观察;

② C装置的广口瓶中盛放氢氧化钠溶液可吸收二氧化硫气体,避免污染;

③ 打开D装置中的阀门,气体就会从左向右依次进入装置。

【实验过程】步骤一:将硫粉放在燃烧匙上,在空气中点燃后,迅速伸入硬质玻璃管内(如图B装置),打开阀门,观察硫在空气中燃烧的现象;

步骤二:将导管a伸入盛有氧气的集气瓶中(如图A装置),观察硫在氧气中燃烧的现象。

【交流讨论】

(1)氢氧化钠溶液吸收SO2气体的反应原理是___________(用化学方程式表示);

(2)气流能从左向右作定向流动的原因是___________;

三、探究题(每题12分,共2题)

21.人们称光合作用是“地球上最重要的化学反应”,某兴趣小组对光合作用进行进一步探究:

【提出问题】不同颜色的光对植物光合作用强度是否有影响?

【实验探究】

①取三个相同的无色透明玻璃瓶,设置A、B、C三组实验,分别加入等量且适量的新鲜菠菜叶片和CO2缓冲液(维持瓶中CO2含量稳定);

②分别在导管中注入一滴红墨水,塞上橡皮塞,关闭活塞,控制红墨水初始位置相同;

③分别将装置放在相同强度的红光、绿光和黄光下照射(如图所示);

④光照相同时间后,红墨水均向左移动,测得红墨水移动的距离分别为l红、l绿、l黄,且l红>l黄>l绿,多次重复实验后,结果相同(忽略温度对实验的影响)。

【得出结论】___________。

【交流拓展】

(1)实验中通过比较___________来比较不同颜色的光对植物光合作用强度的影响。

(2)为进一步得出光合作用强度,设置了实验D,将相同装置放于黑暗环境中,其他条件不变,测得红墨水移动距离为l绿。

①装置D中红墨水向___________(选填“左”或“右”)移动。

②实验中红光条件下,光合作用的强度值可表示为___________(用l红和l绿表示)。

22.小柯利用如图装置探究光照强度对光合作用的影响。在透明密闭小室内放置一新鲜叶片和二氧化碳缓冲液(可使小室内CO2的量保持恒定)进行了有关实验。在不同强度光照条件下,根据毛细管内水柱的移动距离测得小室内气体体积变化如下表所示。请分析回答:

光照强度/k1x 0 5 10 20 30 40

气体体积变化量/mL/ (m2·min) -2.5 +5 +12 +17 +17 +17

(1)实验是通过___________来反映光合作用强度的。

(2)实验过程中要改变光照强度,可进行的操作是___________。

(3)忽略因光照引起小室内气体膨胀而造成的误差,实验结果记录如上表。分析表中数据,可得到的结论是___________。

23.某科学小组为探究绿色植物在维持碳—氧平衡中的作用,设计了如图一所示的密闭透明的实验装置(此实验忽略温度等因素对装置内气体体积等的影响):将图一装置放在室外培养24小时,连接氧气检测仪,测得装置内一昼夜氧气浓度的变化曲线如图二。请据图分析作答:

(1)分析图一和图二可知,随着时间推移,红墨水滴的位置在一天中______时移动到最右端(填数字)。该植物在一天中积累了有机物,依据是曲线中A点低于______点(填图中字母);

(2)请写出图二中AF段该植物一直进行的生理活动的文字表达式:______;

(3)若用图一装置继续探究光合作用是否需要水分,则对该绿色植物进行的处理是______。

四、简答题(每题13分,共2题)

24.某同学用如图装置验证质量守恒定律。称取一定质量的碳酸钠装入气球,将气球套在锥形瓶上。将药品全部倒入装有足量稀盐酸的锥形瓶中,气球迅速胀大。称量反应前后装置的总质量,实验数据如下表所示。(提示:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑)

实验次数 1 2 3

碳酸钠质量/克 0.53 1.06 2.12

反应前装置总质量/克 66.33 66.86 67.92

反应后装置总质量/克 66.19 66.62 67.42

(1)计算第1次实验反应产生的二氧化碳质量;

(2)分析数据发现每次反应前后装置的总质量均不相等,请以第1次的反应为例,通过计算说明该反应是否遵循质量守恒定律。(空气密度取1.3g/L,二氧化碳密度取2.0g/L,g取10N/Kg,结果保留两位小数)

25.将25g石灰石放入烧杯中,加入100g稀盐酸恰好完全反应(杂质不溶于水,也不参加反应),此时烧杯中物质的总质量比反应前减少了8.8g,计算:

(1)石灰石中碳酸钙的质量多少克?

(2)求反应后所得溶液的溶质质量分数。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.D

3.C

4.D

5.C

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.B

15.C

16.氧气

17. +4 Na2CO3

18. 2Mg+O22MgO 吸收氯气,但不吸收氧气 a+d=b+c##a+d=m##b+c=m

19. 2KMnO4+H2SO4(浓)=K2SO4+2HMnO4 2HMnO4=Mn2O7+H2O 3Mn2O7=6MnO2+3O2↑+O3↑

20. 2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O 水位下降,压强减小,形成内外压强差 储存气体或收集气体 排尽装置中的空气,防止爆炸

21. 不同颜色的光对植物光合作用强度有影响,红光、黄光、绿光对光合作用强度的影响依次减小 红墨水移动的距离 右 l红+l绿

22. 气体体积变化量/水柱移动的距离 改变装置到光源的距离/改变光源的电功率 当光照强度在20klx以下时,光合作用随光照强度的增大而增强;当光照强度在20klx以上时,光合作用不再增强

23. 18 F 有机物+氧气→二氧化碳+水+能量 暗处理

24.(1)第1次实验所用碳酸钠质量为0.53g,设反应产生的二氧化碳质量为x,

x=0.22g;

(2)产生二氧化碳体积=0.11L,对应的气球排开的空气的质量1.3g/L×0.11L=0.14g,反应后托盘内的质量为66.19g+0.14g(浮力导致天平减小的示数)=66.33g,所以遵循质量守恒定律

25.设完全反应时,消耗碳酸钙的质量为x,生成氯化钙的质量为y

x=20g

y=22.2g

石灰石中碳酸钙的质量分数=×100%=80%

生成物溶液中溶质的质量分数= ×100%≈20%

答:(1)石灰石中碳酸钙的质量分数80%;

(2)反应后所得溶液中溶质的质量分数约为20%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查