【单元考点集训】2014届高考生物考点练习:必修3第5章生态系统及其稳定性(含13年高考试题)

文档属性

| 名称 | 【单元考点集训】2014届高考生物考点练习:必修3第5章生态系统及其稳定性(含13年高考试题) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 284.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2014-03-09 16:05:50 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

必修3

第5章 生态系统及其稳定性

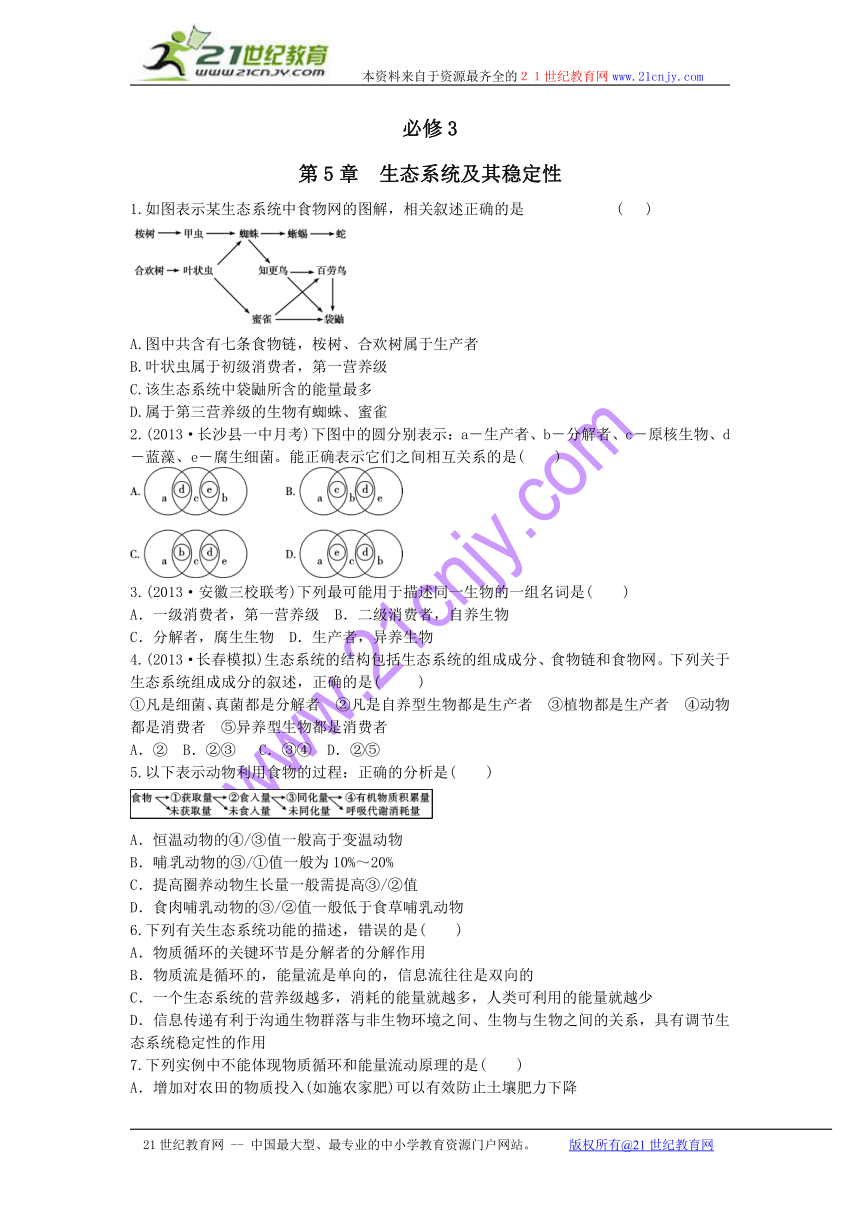

1.如图表示某生态系统中食物网的图解,相关叙述正确的是 ( )

A.图中共含有七条食物链,桉树、合欢树属于生产者

B.叶状虫属于初级消费者,第一营养级

C.该生态系统中袋鼬所含的能量最多

D.属于第三营养级的生物有蜘蛛、蜜雀

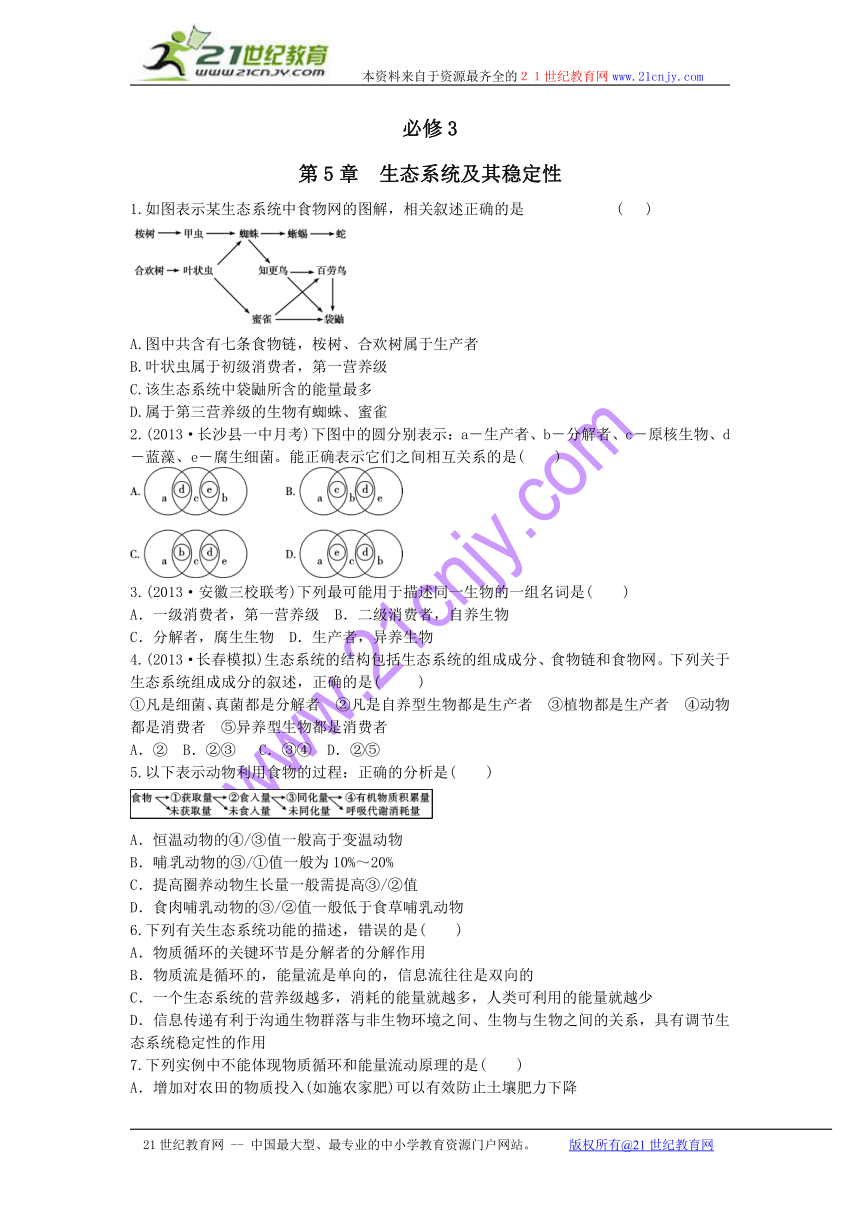

2.(2013·长沙县一中月考)下图中的圆分别表示:a-生产者、b-分解者、c-原核生物、d-蓝藻、e-腐生细菌。能正确表示它们之间相互关系的是( )

3.(2013·安徽三校联考)下列最可能用于描述同一生物的一组名词是( )

A.一级消费者,第一营养级 B.二级消费者,自养生物

C.分解者,腐生生物 D.生产者,异养生物

4.(2013·长春模拟)生态系统的结构包括生态系统的组成成分、食物链和食物网。下列关于生态系统组成成分的叙述,正确的是( )

①凡是细菌、真菌都是分解者 ②凡是自养型生物都是生产者 ③植物都是生产者 ④动物都是消费者 ⑤异养型生物都是消费者

A.② B.②③ C.③④ D.②⑤

5.以下表示动物利用食物的过程:正确的分析是( )

A.恒温动物的④/③值一般高于变温动物

B.哺乳动物的③/①值一般为10%~20%

C.提高圈养动物生长量一般需提高③/②值

D.食肉哺乳动物的③/②值一般低于食草哺乳动物

6.下列有关生态系统功能的描述,错误的是( )21世纪教育网

A.物质循环的关键环节是分解者的分解作用

B.物质流是循环的,能量流是单向的,信息流往往是双向的

C.一个生态系统的营养级越多,消耗的能量就越多,人类可利用的能量就越少

D.信息传递有利于沟通生物群落与非生物环境之间、生物与生物之间的关系,具有调节生态系统稳定性的作用

7.下列实例中不能体现物质循环和能量流动原理的是( )

A.增加对农田的物质投入(如施农家肥)可以有效防止土壤肥力下降

B.北京奥运会前大量植树造林以改善空气质量

C.在夏季通过缩短菊花的光照时间使其提前开花

D.汶川大地震破坏了大熊猫的生存环境,使其食物短缺

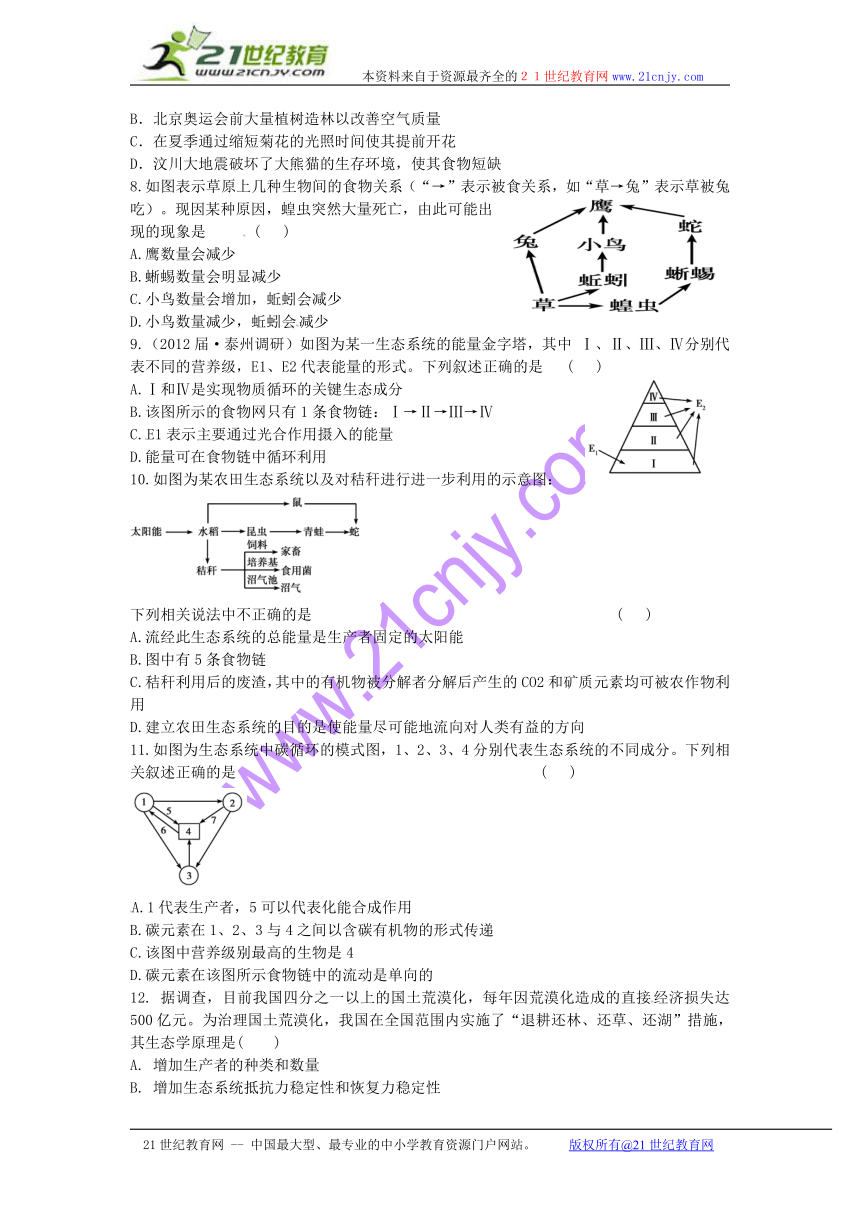

8.如图表示草原上几种生物间的食物关系(“→”表示被食关系,如“草→兔”表示草被兔吃)。现因某种原因,蝗虫突然大量死亡,由此可能出现的现象是 ( )

A.鹰数量会减少

B.蜥蜴数量会明显减少

C.小鸟数量会增加,蚯蚓会减少

D.小鸟数量减少,蚯蚓会减少

9.(2012届·泰州调研)如图为某一生态系统的能量金字塔,其中 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式。下列叙述正确的是 ( )

A.Ⅰ和Ⅳ是实现物质循环的关键生态成分

B.该图所示的食物网只有1条食物链:Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ

C.E1表示主要通过光合作用摄入的能量

D.能量可在食物链中循环利用

10.如图为某农田生态系统以及对秸秆进行进一步利用的示意图:

下列相关说法中不正确的是 ( )

A.流经此生态系统的总能量是生产者固定的太阳能

B.图中有5条食物链

C.秸秆利用后的废渣,其中的有机物被分解者分解后产生的CO2和矿质元素均可被农作物利用

D.建立农田生态系统的目的是使能量尽可能地流向对人类有益的方向

11.如图为生态系统中碳循环的模式图,1、2、3、4分别代表生态系统的不同成分。下列相关叙述正确的是 ( )

A.1代表生产者,5可以代表化能合成作用

B.碳元素在1、2、3与4之间以含碳有机物的形式传递

C.该图中营养级别最高的生物是4

D.碳元素在该图所示食物链中的流动是单向的

12. 据调查,目前我国四分之一以上的国土荒漠化,每年因荒漠化造成的直接经济损失达500亿元。为治理国土荒漠化,我国在全国范围内实施了“退耕还林、还草、还湖”措施,其生态学原理是( )

A. 增加生产者的种类和数量

B. 增加生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性

C. 增加食物链中的营养级

D. 增加生物种类,提高生态系统的自我调节能力

13. 下列有关生态系统的信息传递的叙述,不正确的是( )

A.在信息传递过程中伴随着一定的物质和能量的消耗

B.生态系统的信息传递和能量流动都是单向的

C.植物的生物碱、有机酸等代谢产物都属于化学信息

D.信息传递在农业生产中可以提高农产品或畜产品的产量

14. 生态系统结构越复杂,其自我调节能力就越强,原因是( )

①处于同一营养级的生物种类多

②能量可通过不同的食物链传递

③某营养级中部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替

④能量流经各营养级时,是逐级递减的21世纪教育网

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.③④

15.下列关于生态系统信息传递特征的描述,正确的是( )

A.生态系统的物理信息都来源于无机环境

B.植物都通过化学物质传递信息

C.信息沿食物链从低营养级向高营养级传递

D.信息可以调节生物种间关系

16. 狼依据兔留下的气味进行捕食,兔依据狼的气味和行为特征躲避猎捕。这个事实说明( )

A.生命活动必须依靠信息的传递

B.信息能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定

C.所有生物都有信息传递

D.信息传递具有普遍性和多样性

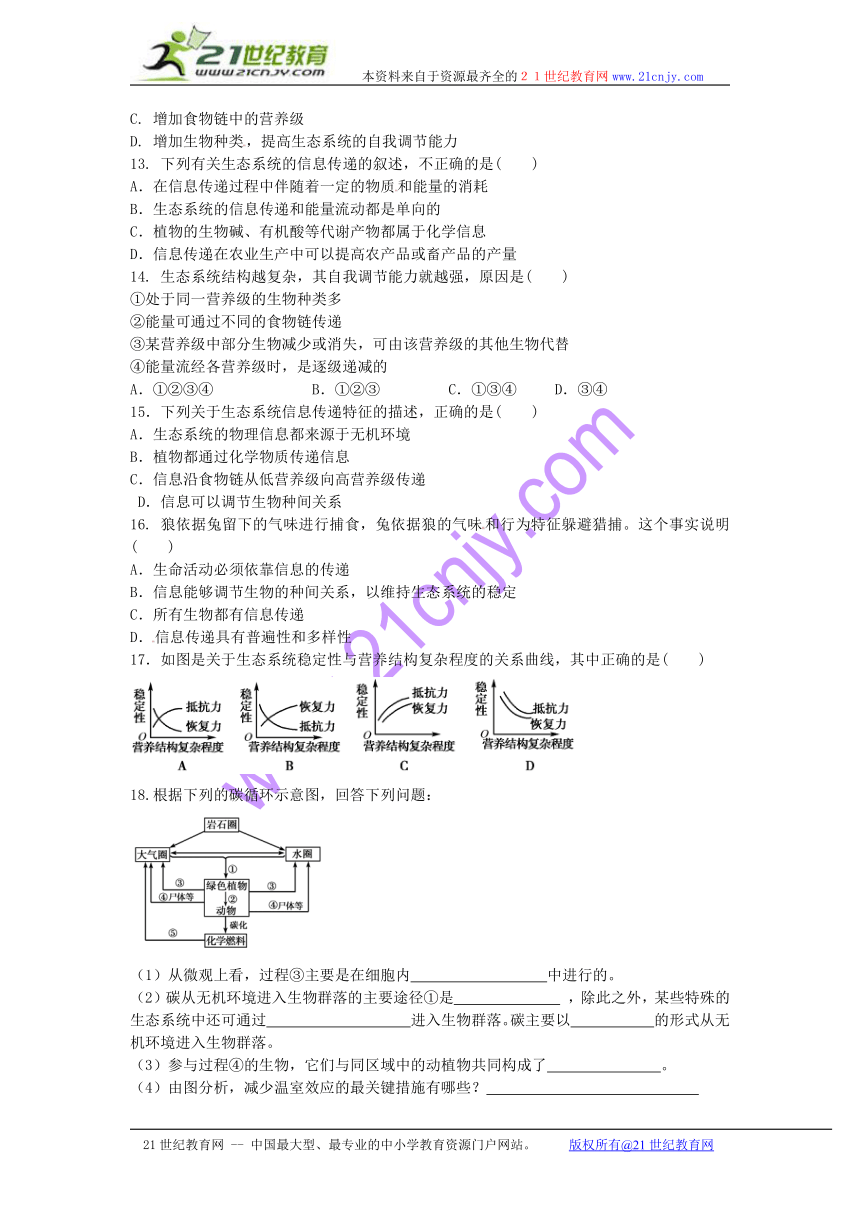

17.如图是关于生态系统稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线,其中正确的是( )

18.根据下列的碳循环示意图,回答下列问题:

(1)从微观上看,过程③主要是在细胞内 中进行的。

(2)碳从无机环境进入生物群落的主要途径①是 ,除此之外,某些特殊的生态系统中还可通过 进入生物群落。碳主要以 的形式从无机环境进入生物群落。

(3)参与过程④的生物,它们与同区域中的动植物共同构成了 。

(4)由图分析,减少温室效应的最关键措施有哪些?

(5)碳循环的进行伴随着能量流动,但由于生物体不能在代谢中利用 ,因而能量流动具有 的特点。

(6)若图中②的种群及相互间关系如图所示,设E种群含碳量为5.8×109 kg,B种群含碳量为1.3×108 kg,则A种群含碳量的值至少是 。

19.(2013·湖南十二校二次联考)2010年11月在坎昆举行的全球气候大会的重要议题之一是确立各国“X气体”减排目标;如果坎昆会议制定的所有目标均顺利完成,全球“X气体”排放量可能下降60%,平均气温也将下降2摄氏度,请据此资料回答:

(1)资料中所说的“X气体”主要是指 ,各国气体排放均会对全球气候造成影响,说明生态系统的物质循环具有 的特点。

(2)上图1为生态系统中该气体的生成和构成该气体的某种元素的循环过程,其中甲、乙、丙、丁构成系统的生物群落,箭头表示物质循环方向,则乙是 ,过程⑤表示

作用,若过程③和④的成分越复杂,则该生态系统的 稳定性越高。

(3)设过程③④代表的生物之间有如图2所示的食物关系,若E种群的能量为5.8×109 kJ,B种群的能量为1.3×108 kJ,D种群的能量为1.5×108 kJ,能量传递效率为10%,则A种群的能量是 kJ;此过程体现了生态系统的能量流动具有 的特点。

(4)请再列举两项影响人类发展的全球性的环境问题:

(任意两项即可) 。

[来源:21世纪教育网]

必修三 第五章练习答案

1.解析:食物网中有8条食物链,A项错误;叶状虫为第二营养级,B项错误;处于最高营养级的袋鼬所含的能量最少,C项错误;属于第三营养级的生物有蜘蛛、蜜雀,D项正确。

答案:D

2.解析:考查生产者和分解者中的典型代表生物,蓝藻能进行光合作用,属于生产者;腐生细菌属于分解者,原核生物中多数为分解者,也有少数属于生产者,如蓝藻、硝化细菌等。

答案:A21世纪教育网

3.解析:第一营养级是生产者,属于自养生物A、D错误;消费者是异养生物,B错误。

答案:C

4.解析:有些细菌是生产者,如硝化细菌;某些寄生植物(如菟丝子)属于消费者;有些动物是分解者,如蚯蚓;消费者和分解者都属于异养型生物,消费者是异养型生物中的捕食或寄生类型,不包括腐生类型,而分解者是异养型中的腐生类型。

答案:A

5.解析:恒温动物需要消耗更多的能量维持体温,所以有机物的积累量(④)较少,其④/③一般低于变温动物。哺乳动物与其食物之间的能量传递效率应为:③/(①+未获取量)。食肉动物与食草动物的③/②大小无法比较。③/②值越高,说明有更多的食入量转变成饲养动物的同化量,有利于提高动物的生长量。

答案:C

6.解析:生态系统的物质流是循环的,能量流是单向的,信息流往往是双向的。物质循环的关键是分解者分解有机物成无机物。生物与非生物、生物之间通过信息传递相互沟通,具有调节生态系统稳定性的作用,故A、B、D正确。食物链越长,能量损耗越多,最高营养级生物获得的能量就越少。但人类可以处于食物链中较低营养级,故C错误。

答案:C

7.解析:缩短光照时间使菊花提前开放,体现了生态系统具有信息传递的功能。

答案:C

8.解析:当蝗虫大量死亡时,蜥蜴和蛇会大量减少,小鸟和兔的数量因鹰的大量捕食而减少,蚯蚓的数量会增多。

答案:B

9.解析:能量金字塔中Ⅰ表示生产者,Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ表示消费者,分别代表第二、第三、第四营养级。生态系统中生产者和分解者是实现物质循环的关键因素,A项错误。图示的食物网可能有多条食物链,B项错误。生态系统中生产者主要是绿色植物,故E1表示主要通过光合作用摄入的能量,C项正确。能量在食物链中只能单向传递,D项错误。

答案:C

10.解析:食物链是生态系统中生物之间由于捕食关系而形成的结构,图中只有2条食物链,所以B项错误。

答案:B

11.解析:题干中明确指出1、2、3、4为生态系统的四种成分,分析箭头指向不难判断出4应为大气中的二氧化碳库,进而推知1为生产者、2为消费者、3为分解者,则5和7为呼吸作用、6为光合作用或化能合成作用,因此A项错误;碳元素在1、2、3之间是以含碳有机物的形式传递,但在1、2、3与4之间都是以二氧化碳的形式传递,故B项错误;在一个食物链中,营养级别最高的是动物,而4表示的是非生物环境,故C项错误;由于食物链是单向的,因此碳元素在食物链中的流动也是单向的,故D项正确。

答案:D

12.解析:因为生态系统的自我调节能力的大小与物种种类的多少、营养结构的复杂程度呈正相关,即物种种数越多,营养结构越复杂,其自我调节能力越强,故D项正确。

答案:D

13.解析:生态系统的信息传递是双向的;生物在生命活动过程中产生的一些可以传递信息的化学物质叫化学信息,如植物的生物碱、有机酸等代谢产物及动物的性外激素等;信息传递在农业生产中可以提高农产品或畜产品的产量,也可以对有害动物进行控制。

答案:B

14.解析:一般来说,生态系统的营养结构越复杂,处于同一营养级的生物种类越多,食物链和食物网就越复杂;假如其中的某营养级的生物减少,可由该营养级的其他生物代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态;能量流动是逐级递减的,这与生态系统的自我调节能力无关。

答案:B

15.解析:生态系统的物理信息来源于无机环境(如光照)和生物(如萤火虫发光),A项错;植物可通过化学物质(如生物碱、有机酸)或物理途径(如花的颜色)传递信息,即化学信息和物理信息,B项错;信息传递是双向的,既能从低营养级向高营养级传递,也能从高营养级向低营养级传递,C项错。

答案:D

16.解析:生态系统中,食物链上的相邻物种之间存在着“食”与“被食”的关系,相邻物种的某些个体行为与种群特征为对方提供了大量的有用信息。因此,题干信息表明信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

答案:B

17.解析:在一个生态系统中,生物种类数量越多,营养结构越复杂,抵抗力稳定性越高,但恢复力稳定性越低。

答案:A

18.解析:(1)过程③是通过动植物的细胞呼吸将碳返回大气中去,细胞呼吸主要是在细胞内线粒体中进行的。(2)①是通过绿色植物的光合作用将大气中的碳固定到植物体内,转化为有机物。在极少数特殊空间,如深海热泉口生态系统中,生产者主要是化能合成自养型生物,碳进入生物群落是通过化能合成作用。碳主要以CO2的形式从无机环境进入生物群落,除此之外,植物还可以从土壤中以CO2-3、HCO-3的形式吸收进入生物群落。(3)过程④是通过分解者的分解作用将动物尸体以及植物的残枝落叶等分解为CO2释放到无机环境中。(4)从图中看出,导致大气中CO2增多的因素可能是①过程减弱或在一定程度上受阻,即绿色植物减少,也可能是⑤过程增强,即化学燃料的大量燃烧。因此减少温室效应应从这两方面考虑。(5)生态系统中的能量最终以热能形式散失,由于生物体在代谢中不能直接利用热能。因而能量流动的特点是单向流动,逐级递减。(6)不同营养级之间含碳量的关系也符合能量传递效率10%~20%。E是生产者,其固定的碳有两条去路,即:①传给B,②经C、D最终传给A,且C、D处于同一营养级。使A获得碳最少,应按10%传递,这样在传递过程中损失的能量最多。计算如下:(5.8×109-)×10%×10%=4.5×107(kg)。

答案:(1)线粒体

(2)光合作用 化能合成作用 CO2

(3)生物群落

(4)①保护植被,大力植树造林,提高森林覆盖率;②控制化学燃料的燃烧,减少CO2排放量,提高能源利用率;③开发新能源

(5)热能 单向流动、逐级递减

(6)4.5×107 kg[来源:21世纪教育网]

19.解析:(1)向大气中过量排放CO2是造成温室效应的主要原因。因物质循环具有全球性特点,故各地的CO2排放量对全球气候均产生影响。(2)图1中甲、乙、丙、丁分别表示分解者、生产者、消费者、消费者。③④代表生态系统的营养结构,生态系统抵抗力稳定性的大小取决于营养结构的复杂程度。(3)图2中C同化能量为5.8×108-(1.3+1.5)×108=3×108 kJ,故A获得的能量为3×107 kJ。

答案:(1)CO2 全球性 (2)生产者 分解者的分解 抵抗力

(3)3.0×107 单向流动、逐级递减

(4)酸雨、臭氧层破坏、土地荒漠化、水资源缺乏、海洋污染、生物多样性锐减等

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

必修3

第5章 生态系统及其稳定性

1.如图表示某生态系统中食物网的图解,相关叙述正确的是 ( )

A.图中共含有七条食物链,桉树、合欢树属于生产者

B.叶状虫属于初级消费者,第一营养级

C.该生态系统中袋鼬所含的能量最多

D.属于第三营养级的生物有蜘蛛、蜜雀

2.(2013·长沙县一中月考)下图中的圆分别表示:a-生产者、b-分解者、c-原核生物、d-蓝藻、e-腐生细菌。能正确表示它们之间相互关系的是( )

3.(2013·安徽三校联考)下列最可能用于描述同一生物的一组名词是( )

A.一级消费者,第一营养级 B.二级消费者,自养生物

C.分解者,腐生生物 D.生产者,异养生物

4.(2013·长春模拟)生态系统的结构包括生态系统的组成成分、食物链和食物网。下列关于生态系统组成成分的叙述,正确的是( )

①凡是细菌、真菌都是分解者 ②凡是自养型生物都是生产者 ③植物都是生产者 ④动物都是消费者 ⑤异养型生物都是消费者

A.② B.②③ C.③④ D.②⑤

5.以下表示动物利用食物的过程:正确的分析是( )

A.恒温动物的④/③值一般高于变温动物

B.哺乳动物的③/①值一般为10%~20%

C.提高圈养动物生长量一般需提高③/②值

D.食肉哺乳动物的③/②值一般低于食草哺乳动物

6.下列有关生态系统功能的描述,错误的是( )21世纪教育网

A.物质循环的关键环节是分解者的分解作用

B.物质流是循环的,能量流是单向的,信息流往往是双向的

C.一个生态系统的营养级越多,消耗的能量就越多,人类可利用的能量就越少

D.信息传递有利于沟通生物群落与非生物环境之间、生物与生物之间的关系,具有调节生态系统稳定性的作用

7.下列实例中不能体现物质循环和能量流动原理的是( )

A.增加对农田的物质投入(如施农家肥)可以有效防止土壤肥力下降

B.北京奥运会前大量植树造林以改善空气质量

C.在夏季通过缩短菊花的光照时间使其提前开花

D.汶川大地震破坏了大熊猫的生存环境,使其食物短缺

8.如图表示草原上几种生物间的食物关系(“→”表示被食关系,如“草→兔”表示草被兔吃)。现因某种原因,蝗虫突然大量死亡,由此可能出现的现象是 ( )

A.鹰数量会减少

B.蜥蜴数量会明显减少

C.小鸟数量会增加,蚯蚓会减少

D.小鸟数量减少,蚯蚓会减少

9.(2012届·泰州调研)如图为某一生态系统的能量金字塔,其中 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式。下列叙述正确的是 ( )

A.Ⅰ和Ⅳ是实现物质循环的关键生态成分

B.该图所示的食物网只有1条食物链:Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ

C.E1表示主要通过光合作用摄入的能量

D.能量可在食物链中循环利用

10.如图为某农田生态系统以及对秸秆进行进一步利用的示意图:

下列相关说法中不正确的是 ( )

A.流经此生态系统的总能量是生产者固定的太阳能

B.图中有5条食物链

C.秸秆利用后的废渣,其中的有机物被分解者分解后产生的CO2和矿质元素均可被农作物利用

D.建立农田生态系统的目的是使能量尽可能地流向对人类有益的方向

11.如图为生态系统中碳循环的模式图,1、2、3、4分别代表生态系统的不同成分。下列相关叙述正确的是 ( )

A.1代表生产者,5可以代表化能合成作用

B.碳元素在1、2、3与4之间以含碳有机物的形式传递

C.该图中营养级别最高的生物是4

D.碳元素在该图所示食物链中的流动是单向的

12. 据调查,目前我国四分之一以上的国土荒漠化,每年因荒漠化造成的直接经济损失达500亿元。为治理国土荒漠化,我国在全国范围内实施了“退耕还林、还草、还湖”措施,其生态学原理是( )

A. 增加生产者的种类和数量

B. 增加生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性

C. 增加食物链中的营养级

D. 增加生物种类,提高生态系统的自我调节能力

13. 下列有关生态系统的信息传递的叙述,不正确的是( )

A.在信息传递过程中伴随着一定的物质和能量的消耗

B.生态系统的信息传递和能量流动都是单向的

C.植物的生物碱、有机酸等代谢产物都属于化学信息

D.信息传递在农业生产中可以提高农产品或畜产品的产量

14. 生态系统结构越复杂,其自我调节能力就越强,原因是( )

①处于同一营养级的生物种类多

②能量可通过不同的食物链传递

③某营养级中部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替

④能量流经各营养级时,是逐级递减的21世纪教育网

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.③④

15.下列关于生态系统信息传递特征的描述,正确的是( )

A.生态系统的物理信息都来源于无机环境

B.植物都通过化学物质传递信息

C.信息沿食物链从低营养级向高营养级传递

D.信息可以调节生物种间关系

16. 狼依据兔留下的气味进行捕食,兔依据狼的气味和行为特征躲避猎捕。这个事实说明( )

A.生命活动必须依靠信息的传递

B.信息能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定

C.所有生物都有信息传递

D.信息传递具有普遍性和多样性

17.如图是关于生态系统稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线,其中正确的是( )

18.根据下列的碳循环示意图,回答下列问题:

(1)从微观上看,过程③主要是在细胞内 中进行的。

(2)碳从无机环境进入生物群落的主要途径①是 ,除此之外,某些特殊的生态系统中还可通过 进入生物群落。碳主要以 的形式从无机环境进入生物群落。

(3)参与过程④的生物,它们与同区域中的动植物共同构成了 。

(4)由图分析,减少温室效应的最关键措施有哪些?

(5)碳循环的进行伴随着能量流动,但由于生物体不能在代谢中利用 ,因而能量流动具有 的特点。

(6)若图中②的种群及相互间关系如图所示,设E种群含碳量为5.8×109 kg,B种群含碳量为1.3×108 kg,则A种群含碳量的值至少是 。

19.(2013·湖南十二校二次联考)2010年11月在坎昆举行的全球气候大会的重要议题之一是确立各国“X气体”减排目标;如果坎昆会议制定的所有目标均顺利完成,全球“X气体”排放量可能下降60%,平均气温也将下降2摄氏度,请据此资料回答:

(1)资料中所说的“X气体”主要是指 ,各国气体排放均会对全球气候造成影响,说明生态系统的物质循环具有 的特点。

(2)上图1为生态系统中该气体的生成和构成该气体的某种元素的循环过程,其中甲、乙、丙、丁构成系统的生物群落,箭头表示物质循环方向,则乙是 ,过程⑤表示

作用,若过程③和④的成分越复杂,则该生态系统的 稳定性越高。

(3)设过程③④代表的生物之间有如图2所示的食物关系,若E种群的能量为5.8×109 kJ,B种群的能量为1.3×108 kJ,D种群的能量为1.5×108 kJ,能量传递效率为10%,则A种群的能量是 kJ;此过程体现了生态系统的能量流动具有 的特点。

(4)请再列举两项影响人类发展的全球性的环境问题:

(任意两项即可) 。

[来源:21世纪教育网]

必修三 第五章练习答案

1.解析:食物网中有8条食物链,A项错误;叶状虫为第二营养级,B项错误;处于最高营养级的袋鼬所含的能量最少,C项错误;属于第三营养级的生物有蜘蛛、蜜雀,D项正确。

答案:D

2.解析:考查生产者和分解者中的典型代表生物,蓝藻能进行光合作用,属于生产者;腐生细菌属于分解者,原核生物中多数为分解者,也有少数属于生产者,如蓝藻、硝化细菌等。

答案:A21世纪教育网

3.解析:第一营养级是生产者,属于自养生物A、D错误;消费者是异养生物,B错误。

答案:C

4.解析:有些细菌是生产者,如硝化细菌;某些寄生植物(如菟丝子)属于消费者;有些动物是分解者,如蚯蚓;消费者和分解者都属于异养型生物,消费者是异养型生物中的捕食或寄生类型,不包括腐生类型,而分解者是异养型中的腐生类型。

答案:A

5.解析:恒温动物需要消耗更多的能量维持体温,所以有机物的积累量(④)较少,其④/③一般低于变温动物。哺乳动物与其食物之间的能量传递效率应为:③/(①+未获取量)。食肉动物与食草动物的③/②大小无法比较。③/②值越高,说明有更多的食入量转变成饲养动物的同化量,有利于提高动物的生长量。

答案:C

6.解析:生态系统的物质流是循环的,能量流是单向的,信息流往往是双向的。物质循环的关键是分解者分解有机物成无机物。生物与非生物、生物之间通过信息传递相互沟通,具有调节生态系统稳定性的作用,故A、B、D正确。食物链越长,能量损耗越多,最高营养级生物获得的能量就越少。但人类可以处于食物链中较低营养级,故C错误。

答案:C

7.解析:缩短光照时间使菊花提前开放,体现了生态系统具有信息传递的功能。

答案:C

8.解析:当蝗虫大量死亡时,蜥蜴和蛇会大量减少,小鸟和兔的数量因鹰的大量捕食而减少,蚯蚓的数量会增多。

答案:B

9.解析:能量金字塔中Ⅰ表示生产者,Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ表示消费者,分别代表第二、第三、第四营养级。生态系统中生产者和分解者是实现物质循环的关键因素,A项错误。图示的食物网可能有多条食物链,B项错误。生态系统中生产者主要是绿色植物,故E1表示主要通过光合作用摄入的能量,C项正确。能量在食物链中只能单向传递,D项错误。

答案:C

10.解析:食物链是生态系统中生物之间由于捕食关系而形成的结构,图中只有2条食物链,所以B项错误。

答案:B

11.解析:题干中明确指出1、2、3、4为生态系统的四种成分,分析箭头指向不难判断出4应为大气中的二氧化碳库,进而推知1为生产者、2为消费者、3为分解者,则5和7为呼吸作用、6为光合作用或化能合成作用,因此A项错误;碳元素在1、2、3之间是以含碳有机物的形式传递,但在1、2、3与4之间都是以二氧化碳的形式传递,故B项错误;在一个食物链中,营养级别最高的是动物,而4表示的是非生物环境,故C项错误;由于食物链是单向的,因此碳元素在食物链中的流动也是单向的,故D项正确。

答案:D

12.解析:因为生态系统的自我调节能力的大小与物种种类的多少、营养结构的复杂程度呈正相关,即物种种数越多,营养结构越复杂,其自我调节能力越强,故D项正确。

答案:D

13.解析:生态系统的信息传递是双向的;生物在生命活动过程中产生的一些可以传递信息的化学物质叫化学信息,如植物的生物碱、有机酸等代谢产物及动物的性外激素等;信息传递在农业生产中可以提高农产品或畜产品的产量,也可以对有害动物进行控制。

答案:B

14.解析:一般来说,生态系统的营养结构越复杂,处于同一营养级的生物种类越多,食物链和食物网就越复杂;假如其中的某营养级的生物减少,可由该营养级的其他生物代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态;能量流动是逐级递减的,这与生态系统的自我调节能力无关。

答案:B

15.解析:生态系统的物理信息来源于无机环境(如光照)和生物(如萤火虫发光),A项错;植物可通过化学物质(如生物碱、有机酸)或物理途径(如花的颜色)传递信息,即化学信息和物理信息,B项错;信息传递是双向的,既能从低营养级向高营养级传递,也能从高营养级向低营养级传递,C项错。

答案:D

16.解析:生态系统中,食物链上的相邻物种之间存在着“食”与“被食”的关系,相邻物种的某些个体行为与种群特征为对方提供了大量的有用信息。因此,题干信息表明信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

答案:B

17.解析:在一个生态系统中,生物种类数量越多,营养结构越复杂,抵抗力稳定性越高,但恢复力稳定性越低。

答案:A

18.解析:(1)过程③是通过动植物的细胞呼吸将碳返回大气中去,细胞呼吸主要是在细胞内线粒体中进行的。(2)①是通过绿色植物的光合作用将大气中的碳固定到植物体内,转化为有机物。在极少数特殊空间,如深海热泉口生态系统中,生产者主要是化能合成自养型生物,碳进入生物群落是通过化能合成作用。碳主要以CO2的形式从无机环境进入生物群落,除此之外,植物还可以从土壤中以CO2-3、HCO-3的形式吸收进入生物群落。(3)过程④是通过分解者的分解作用将动物尸体以及植物的残枝落叶等分解为CO2释放到无机环境中。(4)从图中看出,导致大气中CO2增多的因素可能是①过程减弱或在一定程度上受阻,即绿色植物减少,也可能是⑤过程增强,即化学燃料的大量燃烧。因此减少温室效应应从这两方面考虑。(5)生态系统中的能量最终以热能形式散失,由于生物体在代谢中不能直接利用热能。因而能量流动的特点是单向流动,逐级递减。(6)不同营养级之间含碳量的关系也符合能量传递效率10%~20%。E是生产者,其固定的碳有两条去路,即:①传给B,②经C、D最终传给A,且C、D处于同一营养级。使A获得碳最少,应按10%传递,这样在传递过程中损失的能量最多。计算如下:(5.8×109-)×10%×10%=4.5×107(kg)。

答案:(1)线粒体

(2)光合作用 化能合成作用 CO2

(3)生物群落

(4)①保护植被,大力植树造林,提高森林覆盖率;②控制化学燃料的燃烧,减少CO2排放量,提高能源利用率;③开发新能源

(5)热能 单向流动、逐级递减

(6)4.5×107 kg[来源:21世纪教育网]

19.解析:(1)向大气中过量排放CO2是造成温室效应的主要原因。因物质循环具有全球性特点,故各地的CO2排放量对全球气候均产生影响。(2)图1中甲、乙、丙、丁分别表示分解者、生产者、消费者、消费者。③④代表生态系统的营养结构,生态系统抵抗力稳定性的大小取决于营养结构的复杂程度。(3)图2中C同化能量为5.8×108-(1.3+1.5)×108=3×108 kJ,故A获得的能量为3×107 kJ。

答案:(1)CO2 全球性 (2)生产者 分解者的分解 抵抗力

(3)3.0×107 单向流动、逐级递减

(4)酸雨、臭氧层破坏、土地荒漠化、水资源缺乏、海洋污染、生物多样性锐减等

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园