第2章 生物与环境 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 生物与环境 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 83.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-11 19:14:20 | ||

图片预览

文档简介

第二单元测试卷

一 、选择题

1. 自然界的组成具有一定的结构层次, 由简单到复杂排列正确的是( )

A.生物圈——生物体——种群——群落——生态系统

B.种群——生物体——群落——生态系统——生物圈

C.生物体——种群——生态系统——群落——生物圈

D.生物体——种群——群落——生态系统——生物圈 2.举行奥帆赛的海面被大量浒苔(一种绿藻)覆盖,形似草坪。经多方努力,浒苔被及时处理,保证 了奥帆赛的正常进行。下列说法不正确的是( )

A.浒苔属于生态系统的生产者

B.浒苔过度繁殖可能导致鱼类死亡

C.这一事件警示我们应该积极治污减排, 坚持可持续发展

D.浒苔过度繁殖对当地水域的生物多样性有促进作用

3.我国第 38 次南极科考圆满完成,“雪龙”船于 2022 年 4 月 26 日返回上海国内基地码头,行程 33 万 余海里。一组拍自南极科考站附近的照片显示,南极的雪竟变成了绿色和红色。研究人员表示,这可 能是微型藻类繁殖的结果。据此推测,导致南极藻类植物大量繁殖的非生物因素是( )

A.温度 B.光照 C.水分 D.土壤

4.下列判断正确的是( )

A.某个生态系统中能量流动的方向是:野兔→草→狼

B.松树体内的水分输送的方向是:叶→茎→根

C.人的生殖发育顺序为:胚胎→受精卵→胎儿

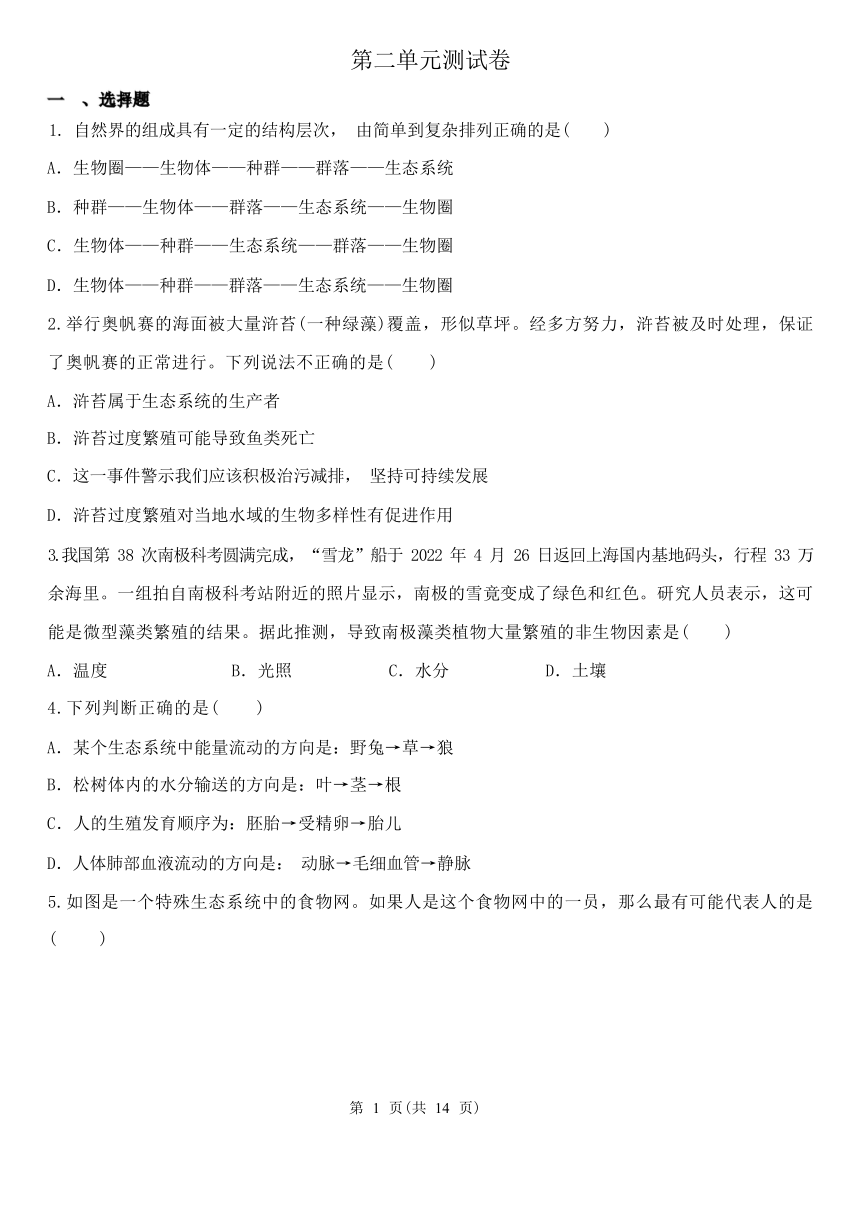

D.人体肺部血液流动的方向是: 动脉→毛细血管→静脉 5.如图是一个特殊生态系统中的食物网。如果人是这个食物网中的一员,那么最有可能代表人的是

( )

第 1 页(共 14 页)

A . 甲 B . 乙 C .丙 D .丁

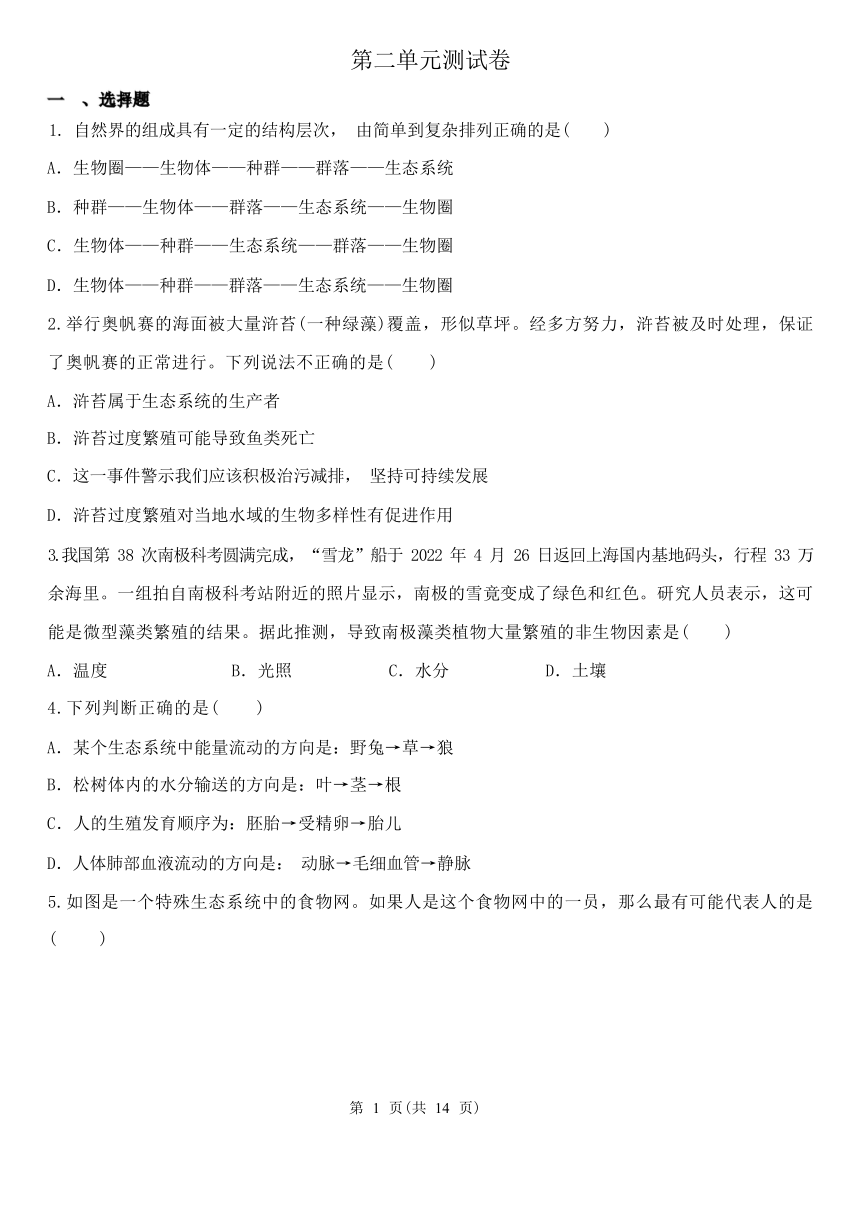

6. 自然界中的一个简单的碳循环示意过程如图, 分析正确的是( )

A.空气中的二氧化碳是通过植物的茎从空气中吸收的

B.碳元素主要以有机物(食物) 形式从植物流向动物体内

C.植物不会将二氧化碳排放到空气中

D.动物的排放是大气中二氧化碳的唯一来源

7.沙漠地区的植物通常有很发达的根系和较小的叶片,与此相关的主要生理因素是( )

A.水 B.阳光 C.土壤 D.温度

8. “落叶不是无情物,化作春泥更护花。”从生态学的角度看,在落叶化作春泥的过程中,起主要作 用的是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.土壤

9. “五水共治, 治污先行”是我省提出改善生态环境的一项重要政策.为了防止水体污染,你认为下 列措施中不可行的是( )

A.不任意排放生活污水

B.禁止使用农药和化肥

C.工业污水经净化处理后再排放

D.牲畜粪便适当处理后再施用

10.在生态系统碳循环中,既能使 CO2 进入生物群落,又能将其释放到大气中的生物是( )

A.分解者 B.植动物 C.肉食动物 D.绿色植物

第 2 页(共 14 页)

11.下列属于一个种群的是( )

A.一片森林中的全部马尾松

B.一个海岛上的全部昆虫

C.一个湖泊中的全部鱼

D.一个池塘里的全部浮游生物

12.某一湖泊生态系统受到农药轻度的污染后,未经处理过一段时间后恢复到原有的状态, 这是由于生 态系统具有 ( )

A. 自动调节能力 B.置换作用

C.分解作用 D.光合作用

二 、填空题

13.生态系统通过 能力保持生态平衡,但是这种能力是有限的。如外来物种水葫芦在我市河道 泛滥繁殖, 破坏了当地水生生态系统中各种生物之间的 关系, 造成生态平衡的破坏。 14.如图表示正常生态系统受到一定程度的干扰后, 生态系统稳定性的变化, 下列说法错误的 是 。

A.在受到干扰之前,曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力

B.在受到干扰后, 曲线偏离正常范围越晚和幅度越小,说明生态系统的抵抗力稳定性越高

C.S2 所代表的面积越大, 生态系统的恢复力稳定性越高

D.S3 所代表的面积越小, 生态系统的稳定性越高

15.某环保小组为探究“废旧电池对水质的影响及防治”,开展了以下研究活动。

(一)、查阅资料

资料一:废旧电池丢弃到自然界腐烂后, 因含汞、铅、铜等有害物质造成水质污染。

第 3 页(共 14 页)

资料二:满江红为常见的水生植物, 在美化水体景观、净化水质、保持河道生态平衡方面有显著功效。

(二) 设计实验方案及数据统计(如下表)

项目 A B C D E

加无污染河水的体积 500mL 500mL 500mL 500mL 500mL

加废电池的数量和型号 不加 1 节 5 号 1 节 7 号 1 节 5 号 1 节 5 号

加满江红的质量 不加 不加 不加 10g 10g

放同样小鱼的数目 1 条 1 条 1 条 1 条 1 条

小鱼存活的时间 10 天 3 天 5 天 6 天 8 天

结合上述有关内容, 请完善下列探究活动:

(1) 表中 B、D 两组对照可得出的实验结论是 。

(2) 为探究废电池是否会污染水质, 则应选择 进行对照实验, 其理由是 。

(3) 该实验设计中明显的不足之处是 。 16.林下经济中的“林畜模式”是指利用林下自然生长的野草或者人工种植牧草,用以供给羊、鹅等食 用,羊和鹅供人食用。人、羊、鹅的粪便经过沼气池发酵产生的沼气作为能源,沼渣、沼液作为种植 牧草、竹子的肥料。

(1) 羊与鹅之间有 关系;

(2) 流经该农场生态系统的总能量来自植物所固定的 ;

三 、实验题

17.兴趣小组同学为探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”,进行了如下实验:

【方法和步骤】

①采集重金属污染液 500mL,用蒸馏水将其逐级稀释 10、102 、103 、104 倍, 获得 4 种不同浓度的重金 属溶液.

②取 4 只相同培养皿,分别编号为甲、乙、丙、丁,垫上纱布,加入等体积的不同浓度重金属污染液, 浸润纱布.

③挑选籽粒饱满,大小相似的水稻种子 200 粒,随机均分成 4 组, 分别均匀放入上述 4 只培养皿的纱 布上.

④将 4 只培养皿置于 25℃恒温培养箱内, 每天给它们补充等量、相应浓度的重金属污染液.

第 4 页(共 14 页)

【统计和分析】

(1) 一段时间后, 统计各组水稻种子的 ,进行比较. 【预测结果】

(2) 如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用.实际结果应是 . 【反思与评价】

(3) 在步骤③中, 每只培养皿中均匀放置 50 粒水稻种子, 而不是 1 粒的原因是 .

(4) 实验方案存在缺陷是 .

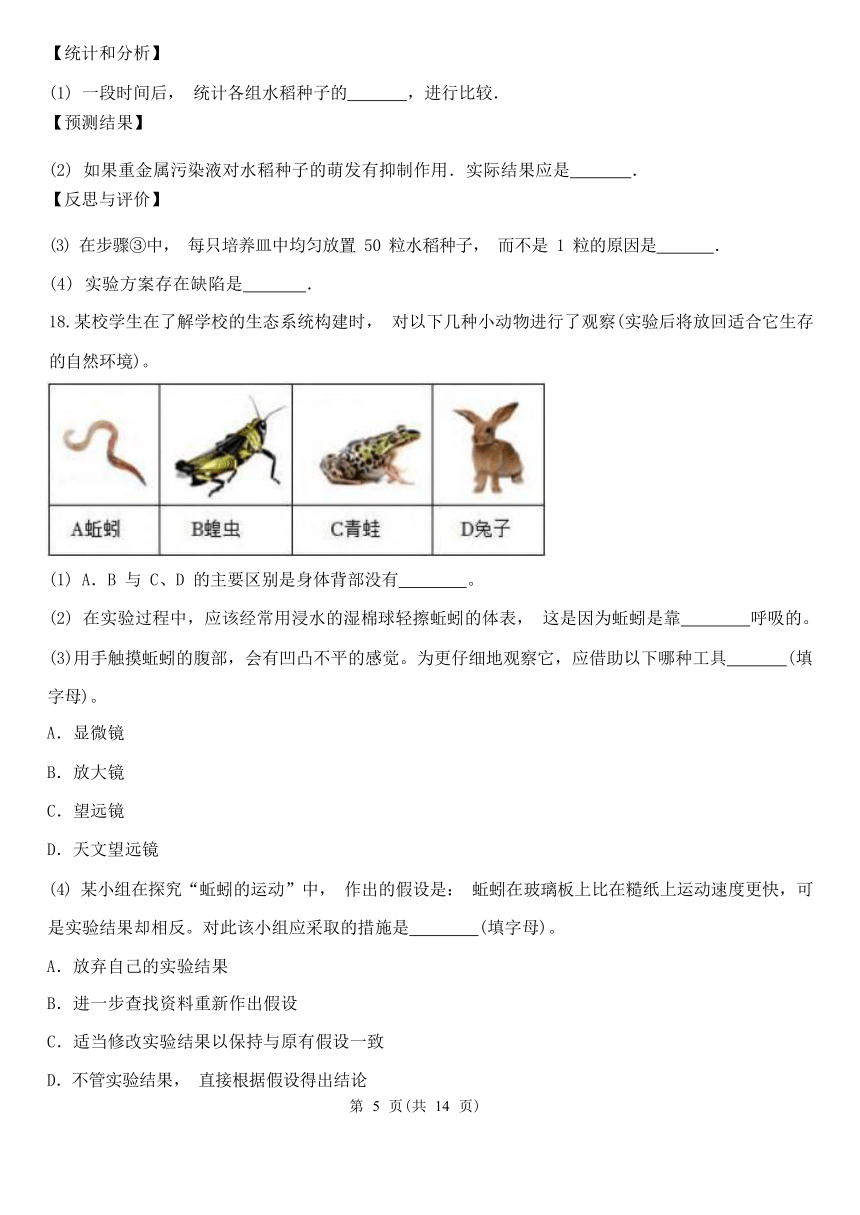

18.某校学生在了解学校的生态系统构建时, 对以下几种小动物进行了观察(实验后将放回适合它生存

的自然环境)。

(1) A.B 与 C、D 的主要区别是身体背部没有 。

(2) 在实验过程中,应该经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓的体表, 这是因为蚯蚓是靠 呼吸的。

(3)用手触摸蚯蚓的腹部,会有凹凸不平的感觉。为更仔细地观察它,应借助以下哪种工具 (填 字母)。

A.显微镜

B.放大镜

C.望远镜

D.天文望远镜

(4) 某小组在探究“蚯蚓的运动”中, 作出的假设是: 蚯蚓在玻璃板上比在糙纸上运动速度更快,可 是实验结果却相反。对此该小组应采取的措施是 (填字母)。

A.放弃自己的实验结果

B.进一步查找资料重新作出假设

C.适当修改实验结果以保持与原有假设一致

D.不管实验结果, 直接根据假设得出结论

第 5 页(共 14 页)

四 、解答题

19.大气中二氧化硫浓度超过一定值,葫芦藓就不能生存. 某化工厂的烟囱中有二氧化硫排放,为研究 二氧化硫对植物的影响, 某研究小组在离烟囱每隔一定距离的地方栽种 250 株葫芦藓, 由近至远分别

编号为 l 组,2 组、 3 组、4 组、 5 组.葫芦藓植株死亡数统计如下表(单位: 株)请据此分析作答.

组别 6 天 12 天 18 天 24 天 30 天

1 组 72 145 208 250

2 组 57 128 187 193 250

3 组 49 113 164 172 250

4 组 41 93 149 196 224

5 组 34 79 107 154 182

(1) 葫芦藓属于苔藓植物,其茎中没有导管, 叶中没有叶脉, 根非常简单, 称为 .

(2)二氧化硫使葫芦藓的绿叶迅速枯黄,这是因为叶片细胞中的 遭到了破坏,因此葫芦藓不 能进行 作用合成有机物.

(3) 表中数据说明 .(答一点即可)

(4) 根据实验结果,你对该化工厂有何建议? (写一条即可)

.

20.宁波四明山风景秀丽,物种丰富某同学对部分生物进行调查, 绘制了如图所示的食物网简图。

(1) 一个完整的生态系统,除图中所示成分外,还应包含的生态系统成分是分解者和 。

(2) 写出该食物网中最长的一条食物链: 。

(3) H 进行生命活动所需要的能量最终来自 。

第 6 页(共 14 页)

0.第二单元测试卷答案解析

一 、选择题

1. 【分析】自然界的组成由简单到复杂排列是: 生物体→种群→群落→生态系统→生物圈。

【解答】解:种群是在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体;

群落是指在一定生活环境中的所有生物种群的总和;

生态系统是指在一定地域内,所有生物与环境所形成的统一整体。包括生物部分和非生物部分;

生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、 农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系 统;

因此自然界的组成由简单到复杂排列是: 生物体→种群→群落→生态系统→生物圈。

故选: D。 2. 【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部 分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色 植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【解答】解:A.浒苔是绿色植物,属于生态系统的生产者,A 正确;

B、浒苔过度繁殖, 破坏了水体的生态平衡,水中缺氧,可能导致鱼类死亡, B 正确; C、这一事件警示我们应该积极治污减排, 坚持可持续发展,C 正确;

D、浒苔能进行光合作用, 不能进行分解作用, 不能使环境中有机物大量分解,水中无机物增加; 浒苔 大量繁殖,对当地近海养殖造成一定的影响,是环境恶化的标志,对当地水域的生物多样性有抑制作 用,而不是促进,D 错误。

故选: D。

3.【分析】环境中影响生物生活的各种因素分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、 水、空气、土壤等。

【解答】解: 根据题意可知:皑皑白雪中出现了大片绿色和红色,造成这一现象的环境因素是温度, 出现这种现象是因为全球气候变暖, 因此,导致南极藻类植物大量繁殖的非生物因素是温度。

故选: A.

4. 【分析】此题综合考查生物学的一些顺序问题。

第 7 页(共 14 页)

【解答】解:A.生态系统中能量的源头是阳光。生产者固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的 总能量。这些能量是沿着食物链(网) 逐级流动的。能量流动的特点是单向的、逐级递减的,并且是 不循环的。该生态系统中的物质和能量是沿着食物链“草→野兔→狼”流动的。 A 不符合题意。

B、当根毛细胞从土壤中吸收的水分和无机盐通过一定方式进入根部的导管,然后植物就通过根、茎、 叶中的导管把水分和无机盐运输到植物体的全身。 B 不符合题意。

C、由卵细胞到胎儿的过程是:卵细胞→受精卵→胚泡→胚胎→胎儿。 C 不符合题意。

D、人体肺部血液流动的方向是: 动脉→毛细血管→静脉, 符合题意。

故选: D。 5. 【分析】生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食 物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

【解答】解: 食物链反映的只是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,对食物链写法的正确认识是解 题的关键。食物链的起始点一定是生产者(绿色植物),食物链通常写成“甲→ 乙→丙→…”的形式, 由被吃的生物指向吃它的生物。食物链要从绿色植物数起,然后按箭头指向依次下去,直到最高的营 养级别。如图是一个特殊生态系统中的食物网,如果人是这个食物网中的一员,那么最有可能代表人 的是丙,因为丙表示的最高级消费者。

故选: C。 6. 【分析】(1)绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且 把光能转化成化学能,储存在有机物中, 这个过程就叫光合作用。

(2) 活细胞利用氧, 将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来。供给生 命活动的需要, 这个过程叫作呼吸作用。

【解答】解:A.空气中的二氧化碳通过植物的光合作用形成有机物被固定在植物中,叶是进行光合作 用的主要器官, A 错误;

B、碳元素主要以有机物(食物) 形式通过捕食关系从植物流向动物体内,B 正确; C、植物进行呼吸作用产生二氧化碳, 将二氧化碳排放到空气中,C 错误;

D、生物的呼吸作用以及煤、石油的燃烧都能产生二氧化碳,D 错误。

故选: B。

7.【分析】此题考查的知识点是环境对生物的影响.解答时可以从环境特点与植物特点方面来切入. 环

第 8 页(共 14 页)

境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素.

【解答】解: 环境中影响生物生活的非生物因素有阳光、温度、水、空气、土壤等。水分影响生物的 生长和发育, 并决定陆生生物的分布。在沙漠地区干旱缺水,水分成为制约植物生存的主要因素,因 此,沙漠地区的植物根系发达而长,可以吸收土壤深处的水分, 同时叶片较小可以降低植物的蒸腾作 用减少水分的消耗适应干旱缺水的沙漠环境。

故选: A. 8. 【分析】生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌)。

【解答】解:“落花”中的有机物在土壤中被分解者分解成无机物后,形成“春泥”,可以作为植物的 营养被植物吸收利用,重新起到“护花”作用。因此从生物学角度分析,在落叶化作“春泥”的过程

中,起决定作用的是分解者。

故选: C。

9. 【分析】工业废水、城市生活污水等是主要的水污染源; 已经严重影响到了人类的生活和生存.

【解答】解:A.生活污水经净化处理达标后再排放,有利于保护水资源,A 正确; B、应适量使用农药和化肥,有助于提高农业生产, 而不能禁止,B 错误;

C、工业污水含有多种有害物质, 会造成水体的污染,工业污水经净化处理后再排放,C 正确;

D、牲畜粪中含有大量的病菌、虫卵和其他有害物质,如果处理不当,会对人和禽畜的健康带来危害。 会造成环境污染,应适当处理后再施用, D 正确。

故选: B。

10. 【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分. 非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤 等;生物部分包括生产者、消费者、分解者.生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分 解者提供有机物(食物) 和氧气的绿色植物.

【解答】解: 地球上种类繁多的绿色植物,不断地进行着光合作用,消耗大气中的二氧化碳,产生的 氧气又以气体的形式进入大气,这样就使生物圈的空气中氧气和二氧化碳的浓度处于相对的平衡状态, 简称碳﹣﹣氧平衡。同时绿色植物也进行呼吸作用,呼吸作用是指有机物在氧的参与下, 被分解成二 氧化碳和水,同时释放能量,释放出的二氧化碳进入大气。

故选: D。

第 9 页(共 14 页)

11.【分析】种群是指在一定时间内占据一定空间同种生物的所有个体。种群中的个体并不是机械地集 合在一起, 而是彼此可以交配, 并通过繁殖将各自的基因传给后代。

【解答】解:A.一片森林中的全部马尾松,是同一个物种,属于一个种群。

B、一个海岛上的全部昆虫,昆虫有很多个品种,不属于同一个物种的昆虫, 不属于一个种群。 C、一个湖泊中的全部鱼类,鱼有很多个品种, 不是同一个物种的鱼,不属于一个种群。

D、一个池塘中的全部浮游生物有很多个品种, 不是同一个物种生物,不属于一个种群。 故选: A.

12.【分析】生物系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。一般地说, 生态系统的成分越单纯, 营养结构越简单,自动调节能力就越小,抵抗力稳定性就越低。相反,生态系统中各个营养级的生物 种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大,抵抗力稳定性就越高。抵抗力稳定性和恢复力稳 定性一般呈相反的关系。据此分析解答。

【解答】解: 当某一湖泊生态系统受到农药轻度的污染后,能通过物理沉降、化学分解、微生物分解 等方法,很快消除污染,湖泊中的生物种类和数量不会受到明显的影响,这个事例说明生态系统具有 一定的自我调节能力。

故选: A.

二 、填空题

13. 【分析】生态系统具有一定的自动调节能力,但这个自动调节能力是有限制的,超过了这个限制, 生态平衡就会遭到破坏。人类过度的开采化石资源,破坏了环境,过度的排放温室气体导致气温上升, 导致冰川融化,海面上升,极端气候频发。人类对森林的滥砍乱伐,对动物的滥捕乱杀, 都能对生态 平衡带来破坏。

【解答】解: 生态系统中,各种生物数量虽然不断变化,但其数量和所占比例是相对稳定的,叫做生 态平衡。这说明生态系统具有自动调节能力。但这种能力是有限的,如果外界干扰超过了这个限度, 生态系统就会破坏。

故答案为:

自我调节; 食物。

14. 【分析】生态系统具有一定的自我调节能力, 不同生态系统的自我调节能力是不同的。一个生态系 统的物种组成越复杂,结构越稳定,功能越健全,生产能力越高,它的自我调节能力也就越高。生态

系统的稳定性是指生态系统保持正常动态的能力, 主要包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。 第 10 页(共 14 页)

【解答】解:A.在受到干扰之前,曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力, 故 A 正确。

B、在受到干扰后,曲线偏离正常范围越晚和幅度越小,说明生态系统的抵抗力稳定性越高,故 B 正确。 C、S2 面积越大, 即高越大(时间越长),恢复所需时间越长,恢复力稳定性越低, 故 C 错误。

D、S3 所代表的面积越小, 生态系统的稳定性越高, 故 D 正确。

故答案为: C。

15. 【分析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交 流。探究成功的前提是能够提出有研究价值的问题,并作出符合科学事实的假设;探究成功的关键是 制定出恰当的科学探究计划。探究计划包括方法和步骤, 以及所需要的材料用具等。

【解答】解:(1)表中 B、D 两组对照中,B 组中没加满江红, D 组加了 10 克,而小鱼却多活了 3 天, 说明加入了满江红净化了水质, 可得出的实验结论是满江红能净化被废电池污染的水质.

(2) 对照实验是指在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其 他条件都相同的实验。为探究废电池是否会污染水质,因此可设置水中有无废电池为变量,表格中只 有 A 与 B、A 与C 可以符合条件。

(3) 在实验中都只选了 1 条小鱼做实验, 很明显数量太少可能导致实验结果出现偶然性. 故答案为:

(1) 满江红能净化被废电池污染的水质。

(2) A.B 或 A.C;以有无废电池为变量。

(3) 所选小鱼数目太少,可能导致实验结果出现偶然性。

16.【分析】生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食 物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

【解答】解:羊与鹅都以野草或者人工种植牧草为食。他们存在竞争关系。

(2) 生命活动离不开能量的供给,而能量最初来自于太阳,在生态系统中, 能量流动一般是从生产者 固定太阳能开始的。

故答案为:(1) 竞争。

(2) 太阳能。

三 、实验题

17. 【分析】(1) 种子的萌发的环境条件为一定的水分、适宜的温度和充足的空气; 自身条件是胚是完 第 11 页(共 14 页)

整的、胚是活的、种子不在休眠期以及胚发育所需的营养物质.

(2) 对照实验: 在探究某种条件对研究对象的影响时, 对研究对象进行的除了该条件不同以外, 其他 条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进 行处理的, 就是实验组. 没有处理的就是对照组.

【解答】解:(1) 探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”,因此一段时间后,统 计各组水稻种子的萌发数量(或发芽率),进行比较.

【预测结果】

(2)“如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用”.则实际结果应是随着重金属污染液浓度的升 高,水稻种子的萌发数量(或发芽率)逐渐降低.

【反思与评价】

(3) 1 粒种子数量太少,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性. 所用种子的数量要 多.因此在步骤③中,每只培养皿中均匀放置 50 粒水稻种子, 而不是 1 粒的原因是避免偶然性.

(4) 实验方案存在缺陷是没有设置对照组,应设计一组不含重金属污染液(清水) 的对照组. 故答案为:(1) 萌发数量(或发芽率)

(2) 随着重金属污染液浓度的升高, 水稻种子的萌发数量(或发芽率) 逐渐降低

(3) 避免偶然性

(4) 没有设置对照组

18. 【分析】图中 A 是蚯蚓, 属于环节动物, B 蝗虫属于节肢动物,C 是青蛙,属于两栖动物, D 兔子, 属于哺乳动物。

【解答】解:(1) A 蚯蚓的体内无脊柱, 属于无脊椎动物,B 蝗虫、C 青蛙、 D 兔子,它们的体内都有 脊柱, 属于脊椎动物。因此 A.B 与 C、D 的主要区别是身体背部没有脊柱。

(2) 蚯蚓是靠湿润的体壁呼吸, 因此,在实验的过程中, 应经常用浸水的湿棉花球,轻轻地擦蚯蚓体 表。

(3) 蚯蚓的腹面大多数体节中间有刚毛,因此用手指来回触摸蚯蚓的腹面,感觉有些粗糙不平的小突 起,用放大镜观察, 可以看到腹部有许多小突起, 它们是刚毛,故选 B。

(4) 对照实验只有一个变量, 这就是所要探究的问题, 其它量皆相同, 并且是适宜的。实验应有对照 组和实验组, 并且重复实验几次。实验的问题、假设、结论最好一致。尤其在做假设时最好是根据已

第 12 页(共 14 页)

经掌握的知识或生活经验做正面的假设,这样才能和实验的结果保持一致。如果做反面假设,如本题 的假设,就会与实验的结果相反,这时我们要进一步查找资料,重新作出正面的假设, 故选 B。

故答案为:(1) 脊柱

(2) 体壁

(3) B

(4) B

四 、解答题

19. 【分析】苔藓植物有了茎、叶的分化, 但没有真正的根,只有假根,而且茎、叶内没有输导组织, 因此长得比较矮小且生活在阴湿的环境中.苔藓植物的叶只有一层细胞,有毒气体(如二氧化硫)很 容易从其背、腹两面侵入, 从而导致其死亡,因此常把苔藓植物作为监测空气污染程度的指示植物.从 表中数据可以看出, 离污染源越近, 污染的时间越长,苔藓植物死亡的数量越多.

【解答】解:(1) 葫芦藓属于苔藓植物, 其茎中没有导管,叶中没有叶脉, 根非常简单,称为假根. 假 根只起到固着作用, 没有吸收作用, 靠叶吸收岁和无机盐.

(2) 葫芦藓的叶只有一层细胞,二氧化硫等有毒气体很容易从背腹两面侵入叶细胞.因此二氧化硫使 葫芦藓的绿叶迅速枯黄,这是因为叶片细胞中的叶绿体(或者叶绿素)遭到了破坏,因此葫芦藓不能 进行光合作用合成有机物.

(3) 从表中数据可以看出,离污染源越近,污染的时间越长, 苔藓葫芦藓死亡的数量越多. 说明葫芦 藓离烟囱越近受到的影响越大或二氧化硫浓度越大,葫芦藓的死亡数越多.

(4) 由实验的结果可知, 葫芦藓受二氧化硫影响的时间越长, 死亡的越多. 因此, 建议该化工厂在排 废气时要对其中的二氧化硫进行净化处理后再排放,在工厂周围多栽培一些能吸收二氧化硫的植物, 用含硫少的煤做燃料等.(合理即可)

故答案为:

(1) 假根;

(2) 叶绿体(或者叶绿素);光合;

(3) 葫芦藓离烟囱越近受到的影响越大或二氧化硫浓度越大, 葫芦藓的死亡数越多;

(4) 建议该化工厂在排废气时要对其中的二氧化硫进行净化处理后再排放(合理即可).

20. 【分析】在一定的空间范围内, 生物与环境所形成的统一的整体叫生态系统。一个完整的生态系统

第 13 页(共 14 页)

包括非生物部分和生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(主要是 植物)、消费者(主要是动物)和分解者(腐生的细菌、真菌) 组成。

【解答】解:(1) 结合分析可知,生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、水分、 空气等,生物部分包括生产者、消费者和分解者。图中的食物网只包括生产者和消费者, 若要构成生 态系统还应有分解者和非生物部分。

(2) 在生态系统中, 生产者与消费者、消费者与消费者之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫 食物链。图中的食物链有 5 条, 分别是: A→B→E→H;A→D→E→H;A→D→H;A→D→F→G→H;A→C →G→H,其中最长的一条食物链:A→D→F→G→H。

(3) 地球上几乎所有的生态系统所需要的能量都来自太阳,太阳能是维持生态系统正常运转的动力, 因此几乎所有生物生命活动所需能量归根到底都来自太阳光能。所以, H 进行生命活动所需要的能量最 终来自太阳能(或光能)。

故答案为:

(1) 非生物部分

(2) A→D→F→G→H

(3) 太阳能(或光能)

第 14 页(共 14 页)

一 、选择题

1. 自然界的组成具有一定的结构层次, 由简单到复杂排列正确的是( )

A.生物圈——生物体——种群——群落——生态系统

B.种群——生物体——群落——生态系统——生物圈

C.生物体——种群——生态系统——群落——生物圈

D.生物体——种群——群落——生态系统——生物圈 2.举行奥帆赛的海面被大量浒苔(一种绿藻)覆盖,形似草坪。经多方努力,浒苔被及时处理,保证 了奥帆赛的正常进行。下列说法不正确的是( )

A.浒苔属于生态系统的生产者

B.浒苔过度繁殖可能导致鱼类死亡

C.这一事件警示我们应该积极治污减排, 坚持可持续发展

D.浒苔过度繁殖对当地水域的生物多样性有促进作用

3.我国第 38 次南极科考圆满完成,“雪龙”船于 2022 年 4 月 26 日返回上海国内基地码头,行程 33 万 余海里。一组拍自南极科考站附近的照片显示,南极的雪竟变成了绿色和红色。研究人员表示,这可 能是微型藻类繁殖的结果。据此推测,导致南极藻类植物大量繁殖的非生物因素是( )

A.温度 B.光照 C.水分 D.土壤

4.下列判断正确的是( )

A.某个生态系统中能量流动的方向是:野兔→草→狼

B.松树体内的水分输送的方向是:叶→茎→根

C.人的生殖发育顺序为:胚胎→受精卵→胎儿

D.人体肺部血液流动的方向是: 动脉→毛细血管→静脉 5.如图是一个特殊生态系统中的食物网。如果人是这个食物网中的一员,那么最有可能代表人的是

( )

第 1 页(共 14 页)

A . 甲 B . 乙 C .丙 D .丁

6. 自然界中的一个简单的碳循环示意过程如图, 分析正确的是( )

A.空气中的二氧化碳是通过植物的茎从空气中吸收的

B.碳元素主要以有机物(食物) 形式从植物流向动物体内

C.植物不会将二氧化碳排放到空气中

D.动物的排放是大气中二氧化碳的唯一来源

7.沙漠地区的植物通常有很发达的根系和较小的叶片,与此相关的主要生理因素是( )

A.水 B.阳光 C.土壤 D.温度

8. “落叶不是无情物,化作春泥更护花。”从生态学的角度看,在落叶化作春泥的过程中,起主要作 用的是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.土壤

9. “五水共治, 治污先行”是我省提出改善生态环境的一项重要政策.为了防止水体污染,你认为下 列措施中不可行的是( )

A.不任意排放生活污水

B.禁止使用农药和化肥

C.工业污水经净化处理后再排放

D.牲畜粪便适当处理后再施用

10.在生态系统碳循环中,既能使 CO2 进入生物群落,又能将其释放到大气中的生物是( )

A.分解者 B.植动物 C.肉食动物 D.绿色植物

第 2 页(共 14 页)

11.下列属于一个种群的是( )

A.一片森林中的全部马尾松

B.一个海岛上的全部昆虫

C.一个湖泊中的全部鱼

D.一个池塘里的全部浮游生物

12.某一湖泊生态系统受到农药轻度的污染后,未经处理过一段时间后恢复到原有的状态, 这是由于生 态系统具有 ( )

A. 自动调节能力 B.置换作用

C.分解作用 D.光合作用

二 、填空题

13.生态系统通过 能力保持生态平衡,但是这种能力是有限的。如外来物种水葫芦在我市河道 泛滥繁殖, 破坏了当地水生生态系统中各种生物之间的 关系, 造成生态平衡的破坏。 14.如图表示正常生态系统受到一定程度的干扰后, 生态系统稳定性的变化, 下列说法错误的 是 。

A.在受到干扰之前,曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力

B.在受到干扰后, 曲线偏离正常范围越晚和幅度越小,说明生态系统的抵抗力稳定性越高

C.S2 所代表的面积越大, 生态系统的恢复力稳定性越高

D.S3 所代表的面积越小, 生态系统的稳定性越高

15.某环保小组为探究“废旧电池对水质的影响及防治”,开展了以下研究活动。

(一)、查阅资料

资料一:废旧电池丢弃到自然界腐烂后, 因含汞、铅、铜等有害物质造成水质污染。

第 3 页(共 14 页)

资料二:满江红为常见的水生植物, 在美化水体景观、净化水质、保持河道生态平衡方面有显著功效。

(二) 设计实验方案及数据统计(如下表)

项目 A B C D E

加无污染河水的体积 500mL 500mL 500mL 500mL 500mL

加废电池的数量和型号 不加 1 节 5 号 1 节 7 号 1 节 5 号 1 节 5 号

加满江红的质量 不加 不加 不加 10g 10g

放同样小鱼的数目 1 条 1 条 1 条 1 条 1 条

小鱼存活的时间 10 天 3 天 5 天 6 天 8 天

结合上述有关内容, 请完善下列探究活动:

(1) 表中 B、D 两组对照可得出的实验结论是 。

(2) 为探究废电池是否会污染水质, 则应选择 进行对照实验, 其理由是 。

(3) 该实验设计中明显的不足之处是 。 16.林下经济中的“林畜模式”是指利用林下自然生长的野草或者人工种植牧草,用以供给羊、鹅等食 用,羊和鹅供人食用。人、羊、鹅的粪便经过沼气池发酵产生的沼气作为能源,沼渣、沼液作为种植 牧草、竹子的肥料。

(1) 羊与鹅之间有 关系;

(2) 流经该农场生态系统的总能量来自植物所固定的 ;

三 、实验题

17.兴趣小组同学为探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”,进行了如下实验:

【方法和步骤】

①采集重金属污染液 500mL,用蒸馏水将其逐级稀释 10、102 、103 、104 倍, 获得 4 种不同浓度的重金 属溶液.

②取 4 只相同培养皿,分别编号为甲、乙、丙、丁,垫上纱布,加入等体积的不同浓度重金属污染液, 浸润纱布.

③挑选籽粒饱满,大小相似的水稻种子 200 粒,随机均分成 4 组, 分别均匀放入上述 4 只培养皿的纱 布上.

④将 4 只培养皿置于 25℃恒温培养箱内, 每天给它们补充等量、相应浓度的重金属污染液.

第 4 页(共 14 页)

【统计和分析】

(1) 一段时间后, 统计各组水稻种子的 ,进行比较. 【预测结果】

(2) 如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用.实际结果应是 . 【反思与评价】

(3) 在步骤③中, 每只培养皿中均匀放置 50 粒水稻种子, 而不是 1 粒的原因是 .

(4) 实验方案存在缺陷是 .

18.某校学生在了解学校的生态系统构建时, 对以下几种小动物进行了观察(实验后将放回适合它生存

的自然环境)。

(1) A.B 与 C、D 的主要区别是身体背部没有 。

(2) 在实验过程中,应该经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓的体表, 这是因为蚯蚓是靠 呼吸的。

(3)用手触摸蚯蚓的腹部,会有凹凸不平的感觉。为更仔细地观察它,应借助以下哪种工具 (填 字母)。

A.显微镜

B.放大镜

C.望远镜

D.天文望远镜

(4) 某小组在探究“蚯蚓的运动”中, 作出的假设是: 蚯蚓在玻璃板上比在糙纸上运动速度更快,可 是实验结果却相反。对此该小组应采取的措施是 (填字母)。

A.放弃自己的实验结果

B.进一步查找资料重新作出假设

C.适当修改实验结果以保持与原有假设一致

D.不管实验结果, 直接根据假设得出结论

第 5 页(共 14 页)

四 、解答题

19.大气中二氧化硫浓度超过一定值,葫芦藓就不能生存. 某化工厂的烟囱中有二氧化硫排放,为研究 二氧化硫对植物的影响, 某研究小组在离烟囱每隔一定距离的地方栽种 250 株葫芦藓, 由近至远分别

编号为 l 组,2 组、 3 组、4 组、 5 组.葫芦藓植株死亡数统计如下表(单位: 株)请据此分析作答.

组别 6 天 12 天 18 天 24 天 30 天

1 组 72 145 208 250

2 组 57 128 187 193 250

3 组 49 113 164 172 250

4 组 41 93 149 196 224

5 组 34 79 107 154 182

(1) 葫芦藓属于苔藓植物,其茎中没有导管, 叶中没有叶脉, 根非常简单, 称为 .

(2)二氧化硫使葫芦藓的绿叶迅速枯黄,这是因为叶片细胞中的 遭到了破坏,因此葫芦藓不 能进行 作用合成有机物.

(3) 表中数据说明 .(答一点即可)

(4) 根据实验结果,你对该化工厂有何建议? (写一条即可)

.

20.宁波四明山风景秀丽,物种丰富某同学对部分生物进行调查, 绘制了如图所示的食物网简图。

(1) 一个完整的生态系统,除图中所示成分外,还应包含的生态系统成分是分解者和 。

(2) 写出该食物网中最长的一条食物链: 。

(3) H 进行生命活动所需要的能量最终来自 。

第 6 页(共 14 页)

0.第二单元测试卷答案解析

一 、选择题

1. 【分析】自然界的组成由简单到复杂排列是: 生物体→种群→群落→生态系统→生物圈。

【解答】解:种群是在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体;

群落是指在一定生活环境中的所有生物种群的总和;

生态系统是指在一定地域内,所有生物与环境所形成的统一整体。包括生物部分和非生物部分;

生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、 农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系 统;

因此自然界的组成由简单到复杂排列是: 生物体→种群→群落→生态系统→生物圈。

故选: D。 2. 【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部 分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色 植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【解答】解:A.浒苔是绿色植物,属于生态系统的生产者,A 正确;

B、浒苔过度繁殖, 破坏了水体的生态平衡,水中缺氧,可能导致鱼类死亡, B 正确; C、这一事件警示我们应该积极治污减排, 坚持可持续发展,C 正确;

D、浒苔能进行光合作用, 不能进行分解作用, 不能使环境中有机物大量分解,水中无机物增加; 浒苔 大量繁殖,对当地近海养殖造成一定的影响,是环境恶化的标志,对当地水域的生物多样性有抑制作 用,而不是促进,D 错误。

故选: D。

3.【分析】环境中影响生物生活的各种因素分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、 水、空气、土壤等。

【解答】解: 根据题意可知:皑皑白雪中出现了大片绿色和红色,造成这一现象的环境因素是温度, 出现这种现象是因为全球气候变暖, 因此,导致南极藻类植物大量繁殖的非生物因素是温度。

故选: A.

4. 【分析】此题综合考查生物学的一些顺序问题。

第 7 页(共 14 页)

【解答】解:A.生态系统中能量的源头是阳光。生产者固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的 总能量。这些能量是沿着食物链(网) 逐级流动的。能量流动的特点是单向的、逐级递减的,并且是 不循环的。该生态系统中的物质和能量是沿着食物链“草→野兔→狼”流动的。 A 不符合题意。

B、当根毛细胞从土壤中吸收的水分和无机盐通过一定方式进入根部的导管,然后植物就通过根、茎、 叶中的导管把水分和无机盐运输到植物体的全身。 B 不符合题意。

C、由卵细胞到胎儿的过程是:卵细胞→受精卵→胚泡→胚胎→胎儿。 C 不符合题意。

D、人体肺部血液流动的方向是: 动脉→毛细血管→静脉, 符合题意。

故选: D。 5. 【分析】生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食 物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

【解答】解: 食物链反映的只是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,对食物链写法的正确认识是解 题的关键。食物链的起始点一定是生产者(绿色植物),食物链通常写成“甲→ 乙→丙→…”的形式, 由被吃的生物指向吃它的生物。食物链要从绿色植物数起,然后按箭头指向依次下去,直到最高的营 养级别。如图是一个特殊生态系统中的食物网,如果人是这个食物网中的一员,那么最有可能代表人 的是丙,因为丙表示的最高级消费者。

故选: C。 6. 【分析】(1)绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且 把光能转化成化学能,储存在有机物中, 这个过程就叫光合作用。

(2) 活细胞利用氧, 将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来。供给生 命活动的需要, 这个过程叫作呼吸作用。

【解答】解:A.空气中的二氧化碳通过植物的光合作用形成有机物被固定在植物中,叶是进行光合作 用的主要器官, A 错误;

B、碳元素主要以有机物(食物) 形式通过捕食关系从植物流向动物体内,B 正确; C、植物进行呼吸作用产生二氧化碳, 将二氧化碳排放到空气中,C 错误;

D、生物的呼吸作用以及煤、石油的燃烧都能产生二氧化碳,D 错误。

故选: B。

7.【分析】此题考查的知识点是环境对生物的影响.解答时可以从环境特点与植物特点方面来切入. 环

第 8 页(共 14 页)

境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素.

【解答】解: 环境中影响生物生活的非生物因素有阳光、温度、水、空气、土壤等。水分影响生物的 生长和发育, 并决定陆生生物的分布。在沙漠地区干旱缺水,水分成为制约植物生存的主要因素,因 此,沙漠地区的植物根系发达而长,可以吸收土壤深处的水分, 同时叶片较小可以降低植物的蒸腾作 用减少水分的消耗适应干旱缺水的沙漠环境。

故选: A. 8. 【分析】生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌)。

【解答】解:“落花”中的有机物在土壤中被分解者分解成无机物后,形成“春泥”,可以作为植物的 营养被植物吸收利用,重新起到“护花”作用。因此从生物学角度分析,在落叶化作“春泥”的过程

中,起决定作用的是分解者。

故选: C。

9. 【分析】工业废水、城市生活污水等是主要的水污染源; 已经严重影响到了人类的生活和生存.

【解答】解:A.生活污水经净化处理达标后再排放,有利于保护水资源,A 正确; B、应适量使用农药和化肥,有助于提高农业生产, 而不能禁止,B 错误;

C、工业污水含有多种有害物质, 会造成水体的污染,工业污水经净化处理后再排放,C 正确;

D、牲畜粪中含有大量的病菌、虫卵和其他有害物质,如果处理不当,会对人和禽畜的健康带来危害。 会造成环境污染,应适当处理后再施用, D 正确。

故选: B。

10. 【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分. 非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤 等;生物部分包括生产者、消费者、分解者.生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分 解者提供有机物(食物) 和氧气的绿色植物.

【解答】解: 地球上种类繁多的绿色植物,不断地进行着光合作用,消耗大气中的二氧化碳,产生的 氧气又以气体的形式进入大气,这样就使生物圈的空气中氧气和二氧化碳的浓度处于相对的平衡状态, 简称碳﹣﹣氧平衡。同时绿色植物也进行呼吸作用,呼吸作用是指有机物在氧的参与下, 被分解成二 氧化碳和水,同时释放能量,释放出的二氧化碳进入大气。

故选: D。

第 9 页(共 14 页)

11.【分析】种群是指在一定时间内占据一定空间同种生物的所有个体。种群中的个体并不是机械地集 合在一起, 而是彼此可以交配, 并通过繁殖将各自的基因传给后代。

【解答】解:A.一片森林中的全部马尾松,是同一个物种,属于一个种群。

B、一个海岛上的全部昆虫,昆虫有很多个品种,不属于同一个物种的昆虫, 不属于一个种群。 C、一个湖泊中的全部鱼类,鱼有很多个品种, 不是同一个物种的鱼,不属于一个种群。

D、一个池塘中的全部浮游生物有很多个品种, 不是同一个物种生物,不属于一个种群。 故选: A.

12.【分析】生物系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。一般地说, 生态系统的成分越单纯, 营养结构越简单,自动调节能力就越小,抵抗力稳定性就越低。相反,生态系统中各个营养级的生物 种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大,抵抗力稳定性就越高。抵抗力稳定性和恢复力稳 定性一般呈相反的关系。据此分析解答。

【解答】解: 当某一湖泊生态系统受到农药轻度的污染后,能通过物理沉降、化学分解、微生物分解 等方法,很快消除污染,湖泊中的生物种类和数量不会受到明显的影响,这个事例说明生态系统具有 一定的自我调节能力。

故选: A.

二 、填空题

13. 【分析】生态系统具有一定的自动调节能力,但这个自动调节能力是有限制的,超过了这个限制, 生态平衡就会遭到破坏。人类过度的开采化石资源,破坏了环境,过度的排放温室气体导致气温上升, 导致冰川融化,海面上升,极端气候频发。人类对森林的滥砍乱伐,对动物的滥捕乱杀, 都能对生态 平衡带来破坏。

【解答】解: 生态系统中,各种生物数量虽然不断变化,但其数量和所占比例是相对稳定的,叫做生 态平衡。这说明生态系统具有自动调节能力。但这种能力是有限的,如果外界干扰超过了这个限度, 生态系统就会破坏。

故答案为:

自我调节; 食物。

14. 【分析】生态系统具有一定的自我调节能力, 不同生态系统的自我调节能力是不同的。一个生态系 统的物种组成越复杂,结构越稳定,功能越健全,生产能力越高,它的自我调节能力也就越高。生态

系统的稳定性是指生态系统保持正常动态的能力, 主要包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。 第 10 页(共 14 页)

【解答】解:A.在受到干扰之前,曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力, 故 A 正确。

B、在受到干扰后,曲线偏离正常范围越晚和幅度越小,说明生态系统的抵抗力稳定性越高,故 B 正确。 C、S2 面积越大, 即高越大(时间越长),恢复所需时间越长,恢复力稳定性越低, 故 C 错误。

D、S3 所代表的面积越小, 生态系统的稳定性越高, 故 D 正确。

故答案为: C。

15. 【分析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交 流。探究成功的前提是能够提出有研究价值的问题,并作出符合科学事实的假设;探究成功的关键是 制定出恰当的科学探究计划。探究计划包括方法和步骤, 以及所需要的材料用具等。

【解答】解:(1)表中 B、D 两组对照中,B 组中没加满江红, D 组加了 10 克,而小鱼却多活了 3 天, 说明加入了满江红净化了水质, 可得出的实验结论是满江红能净化被废电池污染的水质.

(2) 对照实验是指在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其 他条件都相同的实验。为探究废电池是否会污染水质,因此可设置水中有无废电池为变量,表格中只 有 A 与 B、A 与C 可以符合条件。

(3) 在实验中都只选了 1 条小鱼做实验, 很明显数量太少可能导致实验结果出现偶然性. 故答案为:

(1) 满江红能净化被废电池污染的水质。

(2) A.B 或 A.C;以有无废电池为变量。

(3) 所选小鱼数目太少,可能导致实验结果出现偶然性。

16.【分析】生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食 物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

【解答】解:羊与鹅都以野草或者人工种植牧草为食。他们存在竞争关系。

(2) 生命活动离不开能量的供给,而能量最初来自于太阳,在生态系统中, 能量流动一般是从生产者 固定太阳能开始的。

故答案为:(1) 竞争。

(2) 太阳能。

三 、实验题

17. 【分析】(1) 种子的萌发的环境条件为一定的水分、适宜的温度和充足的空气; 自身条件是胚是完 第 11 页(共 14 页)

整的、胚是活的、种子不在休眠期以及胚发育所需的营养物质.

(2) 对照实验: 在探究某种条件对研究对象的影响时, 对研究对象进行的除了该条件不同以外, 其他 条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进 行处理的, 就是实验组. 没有处理的就是对照组.

【解答】解:(1) 探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”,因此一段时间后,统 计各组水稻种子的萌发数量(或发芽率),进行比较.

【预测结果】

(2)“如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用”.则实际结果应是随着重金属污染液浓度的升 高,水稻种子的萌发数量(或发芽率)逐渐降低.

【反思与评价】

(3) 1 粒种子数量太少,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性. 所用种子的数量要 多.因此在步骤③中,每只培养皿中均匀放置 50 粒水稻种子, 而不是 1 粒的原因是避免偶然性.

(4) 实验方案存在缺陷是没有设置对照组,应设计一组不含重金属污染液(清水) 的对照组. 故答案为:(1) 萌发数量(或发芽率)

(2) 随着重金属污染液浓度的升高, 水稻种子的萌发数量(或发芽率) 逐渐降低

(3) 避免偶然性

(4) 没有设置对照组

18. 【分析】图中 A 是蚯蚓, 属于环节动物, B 蝗虫属于节肢动物,C 是青蛙,属于两栖动物, D 兔子, 属于哺乳动物。

【解答】解:(1) A 蚯蚓的体内无脊柱, 属于无脊椎动物,B 蝗虫、C 青蛙、 D 兔子,它们的体内都有 脊柱, 属于脊椎动物。因此 A.B 与 C、D 的主要区别是身体背部没有脊柱。

(2) 蚯蚓是靠湿润的体壁呼吸, 因此,在实验的过程中, 应经常用浸水的湿棉花球,轻轻地擦蚯蚓体 表。

(3) 蚯蚓的腹面大多数体节中间有刚毛,因此用手指来回触摸蚯蚓的腹面,感觉有些粗糙不平的小突 起,用放大镜观察, 可以看到腹部有许多小突起, 它们是刚毛,故选 B。

(4) 对照实验只有一个变量, 这就是所要探究的问题, 其它量皆相同, 并且是适宜的。实验应有对照 组和实验组, 并且重复实验几次。实验的问题、假设、结论最好一致。尤其在做假设时最好是根据已

第 12 页(共 14 页)

经掌握的知识或生活经验做正面的假设,这样才能和实验的结果保持一致。如果做反面假设,如本题 的假设,就会与实验的结果相反,这时我们要进一步查找资料,重新作出正面的假设, 故选 B。

故答案为:(1) 脊柱

(2) 体壁

(3) B

(4) B

四 、解答题

19. 【分析】苔藓植物有了茎、叶的分化, 但没有真正的根,只有假根,而且茎、叶内没有输导组织, 因此长得比较矮小且生活在阴湿的环境中.苔藓植物的叶只有一层细胞,有毒气体(如二氧化硫)很 容易从其背、腹两面侵入, 从而导致其死亡,因此常把苔藓植物作为监测空气污染程度的指示植物.从 表中数据可以看出, 离污染源越近, 污染的时间越长,苔藓植物死亡的数量越多.

【解答】解:(1) 葫芦藓属于苔藓植物, 其茎中没有导管,叶中没有叶脉, 根非常简单,称为假根. 假 根只起到固着作用, 没有吸收作用, 靠叶吸收岁和无机盐.

(2) 葫芦藓的叶只有一层细胞,二氧化硫等有毒气体很容易从背腹两面侵入叶细胞.因此二氧化硫使 葫芦藓的绿叶迅速枯黄,这是因为叶片细胞中的叶绿体(或者叶绿素)遭到了破坏,因此葫芦藓不能 进行光合作用合成有机物.

(3) 从表中数据可以看出,离污染源越近,污染的时间越长, 苔藓葫芦藓死亡的数量越多. 说明葫芦 藓离烟囱越近受到的影响越大或二氧化硫浓度越大,葫芦藓的死亡数越多.

(4) 由实验的结果可知, 葫芦藓受二氧化硫影响的时间越长, 死亡的越多. 因此, 建议该化工厂在排 废气时要对其中的二氧化硫进行净化处理后再排放,在工厂周围多栽培一些能吸收二氧化硫的植物, 用含硫少的煤做燃料等.(合理即可)

故答案为:

(1) 假根;

(2) 叶绿体(或者叶绿素);光合;

(3) 葫芦藓离烟囱越近受到的影响越大或二氧化硫浓度越大, 葫芦藓的死亡数越多;

(4) 建议该化工厂在排废气时要对其中的二氧化硫进行净化处理后再排放(合理即可).

20. 【分析】在一定的空间范围内, 生物与环境所形成的统一的整体叫生态系统。一个完整的生态系统

第 13 页(共 14 页)

包括非生物部分和生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(主要是 植物)、消费者(主要是动物)和分解者(腐生的细菌、真菌) 组成。

【解答】解:(1) 结合分析可知,生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、水分、 空气等,生物部分包括生产者、消费者和分解者。图中的食物网只包括生产者和消费者, 若要构成生 态系统还应有分解者和非生物部分。

(2) 在生态系统中, 生产者与消费者、消费者与消费者之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫 食物链。图中的食物链有 5 条, 分别是: A→B→E→H;A→D→E→H;A→D→H;A→D→F→G→H;A→C →G→H,其中最长的一条食物链:A→D→F→G→H。

(3) 地球上几乎所有的生态系统所需要的能量都来自太阳,太阳能是维持生态系统正常运转的动力, 因此几乎所有生物生命活动所需能量归根到底都来自太阳光能。所以, H 进行生命活动所需要的能量最 终来自太阳能(或光能)。

故答案为:

(1) 非生物部分

(2) A→D→F→G→H

(3) 太阳能(或光能)

第 14 页(共 14 页)

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况