高中地理湘教版(2019)选择性必修2 3.1 产业转移对区域发展的影响课件(共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)选择性必修2 3.1 产业转移对区域发展的影响课件(共49张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-15 12:28:07 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第一节 产业转移对区域发展的影响

1

2

结合材料,掌握影响产业转移的因素。

结合实例,认识产业转移的一般规律,掌握全球三次产业转移。

—必备干货—

解 读 课 标

3

结合资料,辩证分析产业转移对区域发展的影响。

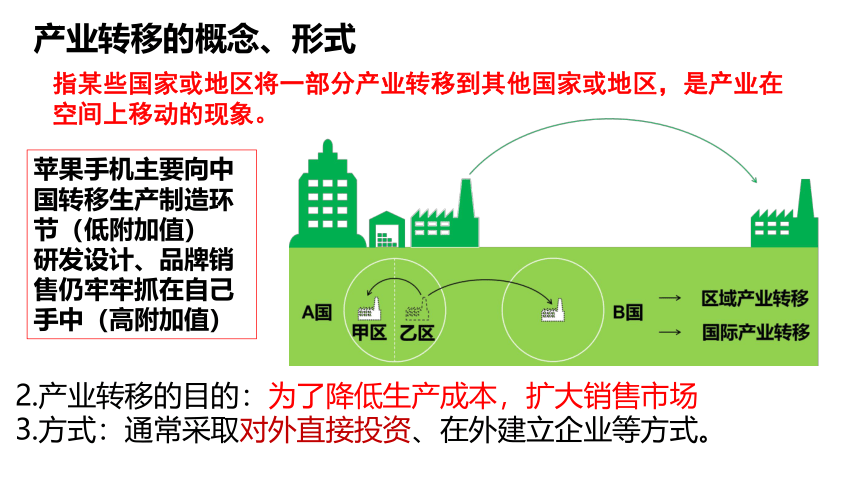

指某些国家或地区将一部分产业转移到其他国家或地区,是产业在空间上移动的现象。

产业转移的概念、形式

2.产业转移的目的:为了降低生产成本,扩大销售市场

3.方式:通常采取对外直接投资、在外建立企业等方式。

苹果手机主要向中国转移生产制造环节(低附加值)

研发设计、品牌销售仍牢牢抓在自己手中(高附加值)

01

影响产业转移的因素

影响产业转移的因素

其他因素

市场因素

政策因素

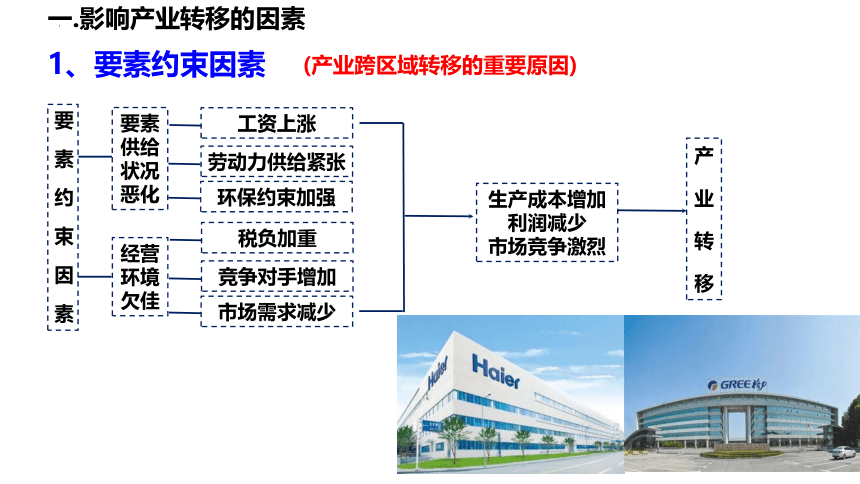

要素约束因素

要

素

约

束

因

素

要素供给

状况恶化

工资上涨

劳动力供给紧张

环保约束加强

生产成本增加

利润减少

市场竞争激烈

经营环境欠佳

税负加重

竞争对手增加

市场需求减少

产

业

转

移

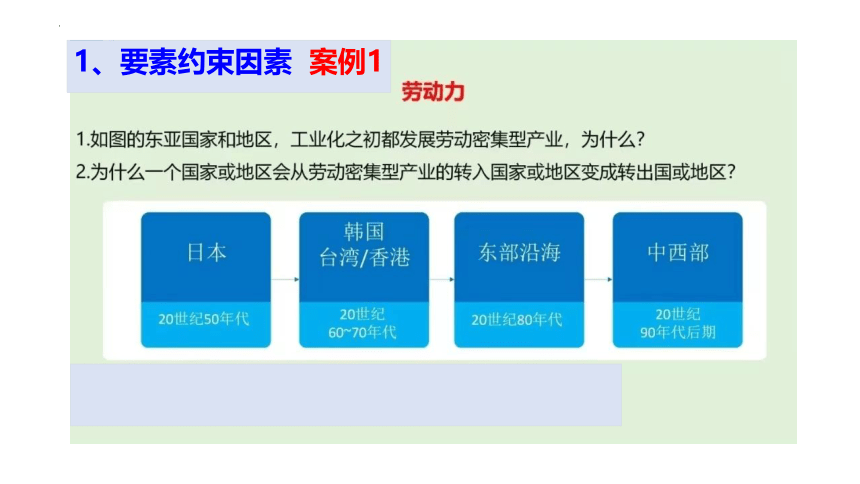

1、要素约束因素

一.影响产业转移的因素

(产业跨区域转移的重要原因)

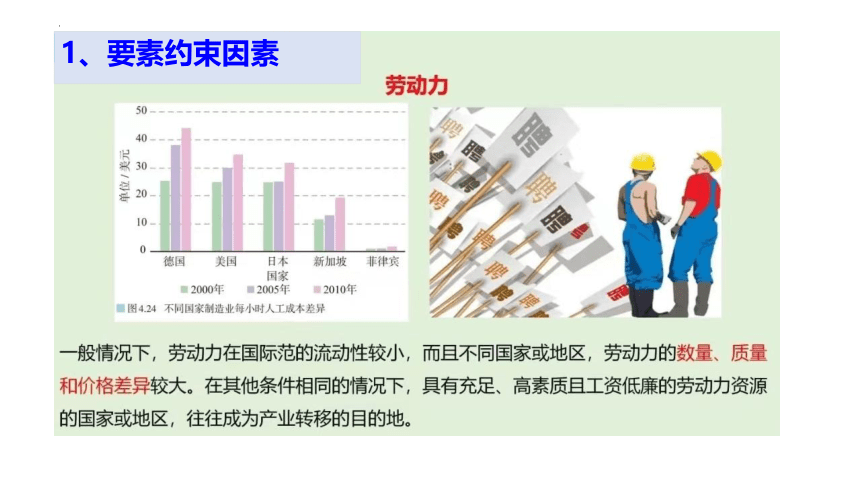

1、要素约束因素

1、要素约束因素 案例1

国际市场

直接投资建厂

企

业

产品的国内市场趋于饱和

国内市场满足不了其发展壮大的需要

开

辟

限

制

政治、经济、文化等方面的差异,以及国家政策的不同

市场广阔的国家或地区

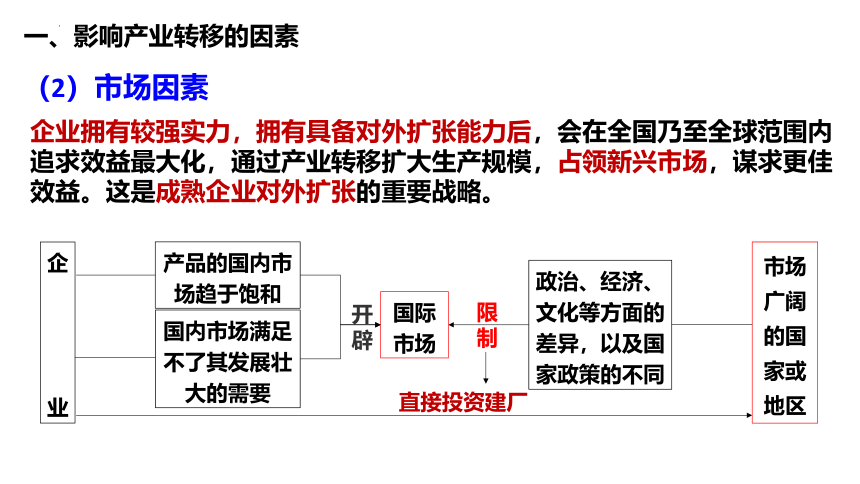

一、影响产业转移的因素

(2)市场因素

企业拥有较强实力,拥有具备对外扩张能力后,会在全国乃至全球范围内追求效益最大化,通过产业转移扩大生产规模,占领新兴市场,谋求更佳效益。这是成熟企业对外扩张的重要战略。

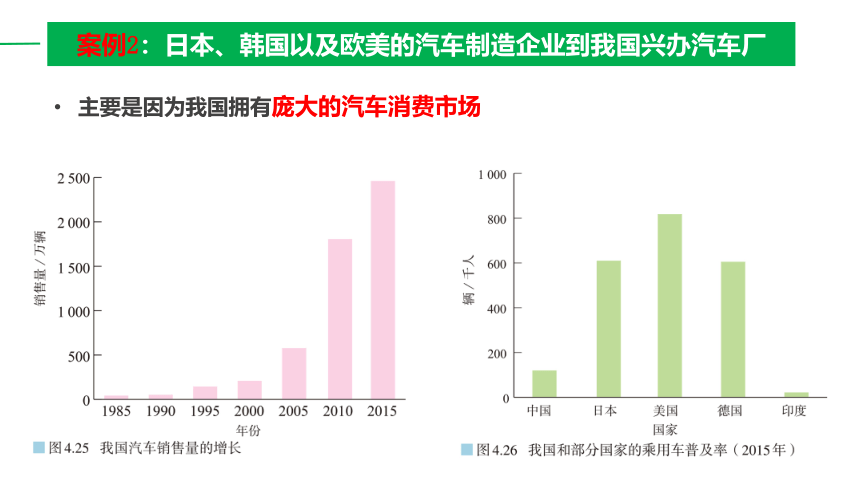

主要是因为我国拥有庞大的汽车消费市场

案例2:日本、韩国以及欧美的汽车制造企业到我国兴办汽车厂

产业转出地

政府可以通过间接干预的方式调节市场机制,也可以通过项目审批、价格管制、紧缩信贷等方式

落后产业向外转移

产业承接地

政府可以通过优惠的土地、税收、区域补贴政策,以及改善公共基础设施、提升政府服务水平

吸引企业进驻

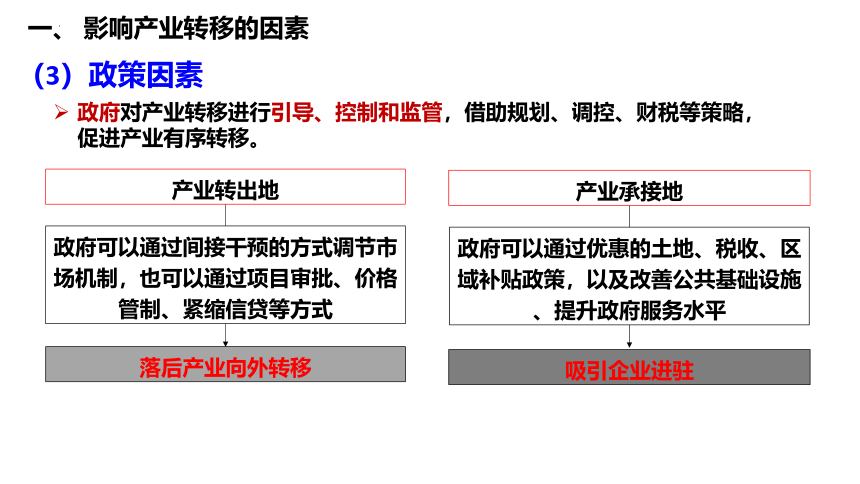

(3)政策因素

一、 影响产业转移的因素

政府对产业转移进行引导、控制和监管,借助规划、调控、财税等策略,促进产业有序转移。

(4)其他因素

产业跨区域转移,受制于多种因素的综合影响。国际经济形势的变化、原生产区地价昂贵、原材料短缺及运输成本增加等。

企业迁移前后的生产成本和综合效益,受到生产要素、地理位置、市场环境、政府政策、产业配套、基础设施等多种因素的影响。

企业转出地以“推力”为主,企业转入地以“拉力”为主

一、 影响产业转移的因素

(1)要素约束因素

(2)市场因素

(3)政策因素

——多种因素综合影响

归纳:

注:二分日和二至日皆就北半球而言

中国白色家电产业转移

白色家电是指可以替代人们家务劳动的电器产品,主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平的电器(如空调、电冰箱等)。

在我国长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区,形成了三大白色家电产业集群。近年来,由于原材料价格上涨、劳动力成本提高、加工贸易政策收紧等因素,这些家电产业集群调整布局,实施转移,并在此过程中实现优化升级。

中西部地区基础设施逐步完善,投资环境明显改观,再加上资源丰富,土地和劳动力价格较低,遂成为承接白色家电产业转移的理想区域。其中,以安徽、湖北、湖南、四川、重庆等地相对突出。再者,我国东部经济发达,白色家电市场相对饱和;中西部白色家电消费增长很快,提供了理想的市场空间,这也成为白色家电企业向中西部转移的重要原因。

案例探究

案例探究1:

中国白色家电产业转移

分析影响中国白色家电产业转移的因素?

转出区(东部):

转入区(中西部):

原材料价格上涨、

劳动力成本提高、

贸易政策收紧、

市场相对饱和等

资源丰富、

土地、劳动力价格较低、

基础设施、产业配套逐步完善、

投资环境改观、

市场潜力大、地理位置等

“推力”

“拉力”

案例探究2:

韩国制鞋出口额变化过程

制鞋业属于劳动密集型产业,劳动力成本可谓至关重要。劳动力成本的变化,促使全球制鞋业中心逐步转移。从20世纪60年代开始,制鞋业由日本向韩国转移,韩国制鞋业迅速壮大。70年代韩国制鞋业以出口为主,产品大举进入国际市场。80年代,由于国内劳动力价格不断上涨,韩国制鞋业开始萎缩,相当一部分制鞋企业向海外转移,迁入地主要是我国沿海地区。

案例探究2:

1.影响韩国制鞋业发展的因素主要有哪些

2.结合具体实例,分别说出转出地推力、转入地拉力主要有哪些

3.通过韩国制鞋业出口额的变化,你得到了哪些启示

【思考题】

韩国制鞋出口额变化过程

韩国转出地:劳动力、地价高、生产成本太高

我国转入地:劳动力、地价低、生产成本低,还有政策优惠。

劳动力价格、地租、政策、市场

劳动力密集型产业不断向劳动力、地价更低方向转移,向低生产成本国家转移。

产业转出地的推力

劳动力成本提高、地价上涨、环境压力大、原料紧张且价格上涨、市场变小、

政策(优势减弱、环保、税负)、竞争对手增加……

劳动力成本低;广阔的市场;原料丰富;交通便利;地理位置优越;政策优惠……

②产业转入地的拉力

注意:根据区域差异、产业自身特点分析引起产业转移的主导因素:

案例探究3:

深圳出口加工区位于深圳市东北部,面积3平方千米,2000年4月经国务院批准设立,由海关实行封闭监管,具备保税、加工、物流、仓储、展示等功能。现已引进来自美国、日本和欧洲一些国家和地区,以及我国香港、台湾和内地其他省份的大量项目,主要经营电子、家电、钟表、五金、家具、物流等产业。该加工区区位优越,距离盐田港、广深铁路编组站均约25千米,距离文锦渡、罗湖、皇岗等陆路口岸约40千米,距离宝安国际机场60千米。加工区基础设施和配套服务日臻完善,并实行一系列招商引资、国际贸易的优惠政策。

阅读下列材料,简述深圳出口加工区的优势条件。

位置优越,水陆交通便利;

基础设施及配套服务完善;

招商引资、国际贸易的优惠政策。

案例探究4:

阅读下列材料,完成相关任务。

我国处于城镇化快速推进阶段,汽车市场主体由一线城市向二、三线城市和广大乡村逐步转移,尤其是小轿车市场需求十分旺盛。此种状况引起美国、德国、日本等国汽车企业的高度关注,非常重视对我国汽车市场的深度开发。这些国家的汽车企业多采取合资、合作、联营的方式,在研发汽车产品时重视注入中国元素,针对我国市场实施专门开发,汽车零部件企业也纷纷进驻我国。

( 1 )为什么国际汽车企业在研发产品时会注入中国元素

(2)为什么国际汽车零部件企业纷纷进驻我国

注入中国元素使汽车产品更符合中国人的消费习惯,更易扩大市场份额。

我国经济发展速度快,城市化进程较快,小轿车市场需求量不断加大,汽车生产厂商众多,对汽车零部件需求大,企业进驻我国能获得广阔的市场;再加上土地成本、运营成本较低;就近布局,加强与汽车生产厂的联系;有利于降低汽车零部件企业的成本。

案例探究5:

案例探究5:

福建宁德某公司成立于2011年,是全球最大的汽车动力电池系统供应商。近年来,正负极材料、电解液及电池构件材料等40多家汽车动力电池相关企业在宁德集聚。2019年,该公司首个海外电池生产基地在德国动工。

1.汽车动力电池相关企业在宁德集聚,主要有利于这些企业( )

A.减小竞争压力 B.提高协作效率

C.增加产品类型 D.降低生产能耗

2.该公司在德国布局电池生产基地的主要原因是该国( )

A.电能丰富 B.海运发达

C.市场需求大 D.劳动力廉价

解析:1.在宁德集聚的都是汽车动力电池相关企业,根据材料“福建宁德某公司,是全球最大的汽车动力电池系统供应商”可知,这些企业集聚在宁德,主要是因为该地社会协作条件好,有利于这些企业提高协作效率,故B正确;企业的集聚会加大竞争压力,故A错误;企业集聚对产品类型影响不大,故C错误;企业集聚可以降低运输成本和生产能耗,但这不是集聚的主要目的,故D错误。

2.德国是重要的汽车生产国,汽车动力电池的需求量大,该公司在德国布局电池生产基地,接近电池消费市场,获得更多的经济效益,与海运是否发达关系不大,故B错误,C正确。电能丰富与否不是布局电池生产基地的主要原因,故A错误;德国为发达国家,工资水平高,劳动力不廉价,故D错误。

讲练结合

B

C

02

产业转移的一般规律

阶段 时间 转移主体 转移方向

第一次产业转移 20世纪 50-60年代

第二次产业转移 20世纪 60-80年代

第三次产业转移 20世纪 80-90年代

第一次产业转移:资源、劳动力;

第二次产业转移:劳动力;

第三次产业转移:劳动力、市场。

影响三次产业转移的主导因素分别有哪些

二、产业转移的一般规律

钢铁、纺织等

传统产业

美国向欧洲、日本转移

劳动密集型产业

美国、德国、日本等国家

向东亚、拉丁美洲等地转移

劳动密集型产业、低端制造业

发达国家和地区向东盟及我国东部沿海地区转移

在过去的三次产业转移中,美国把钢铁、纺织等传统产业转移出去,国内留下的是飞机制造、医疗器械、生物工程、航空航天等产业;德国和日本把纺织、服装等产业转移出去,国内留下了汽车制造、精密仪器、电子等产业。想一想,这是为什么

活动探究:

因为当时美国、徳国和日本在产业发展过程中出现资源短缺、环境污染或劳动力成本上涨等问题。国内资金积累与技术创新条件已满足产业升级要求,因此将资源密集与劳动力密集型等传统产业转移到资源与劳动力成本较低地区,获取更大的利润。

当前,以新一代信息技术与制造业融合发展为主要特征的产业变革加速推进,对世界经济格局调整产生深刻影响。在此过程中,发展中国家应如何吸引高端要素集聚,推动产业转移升级

在新的产业变革进程中,发展中国家具备不断优化的营商环境与巨大消费市场,需要将成本优势转为以品牌、资本、技术、服务、人才为核心的综合竞争优势,重视科技创新和现代金融产业,实现人才资本优先发展战略,从而推动产业升级。

案例:

案例:

案例:

案例:

自20世纪60至70年代:日本开始向国外转移产业,推动东亚、东南亚持续、大规模的产业转移。

21世纪以来:更具有劳动力优势的中国中西部地区,以及越南、柬埔寨、老挝、缅甸等东南亚国家,成为服装、制鞋、家电等产业转移的新的承接地。

20世纪80年代:中国东部沿海地区凭借对外开放的优惠政策、充足的劳动力、广阔的市场等优势,吸引了大量的境外投资。

案例:

产业转移的生产环节:由低附加值的加工环节上升到高附加值的设计研发、品牌营销环节。

03

产业转移对区域发展的影响

有利影响:腾笼换鸟,促进产业升级;减少资源消耗,缓解环境压力,改善民生质量;加速高科技和新型产业的开发。

不利影响:减少传统的劳动就业人口,可能导致产业“空心化”,即原有产业萎靡萧条,新兴产业又未能发展起来。

对转出地的影响

有利影响:推动结构调整,促进产业升级;改善及提高经济效益,增加财政税收;扩大就业机会,增强发展活力;有效改善基础设施和公共服务。

不利影响:增加资源和能源消耗,加剧环境污染,占用农业用地。

对转入地的影响

产业转移有利于新兴产业的扩散, 促使朝阳产业逐步取代夕阳产业。

促进产业转出地与转入地的分工协作,有利于区域发展各有侧重,扬长补短。

推动区域经济一体化和经济全球化进程。

对整体性的影响

产业转移促使不同经济水平的国家重点生产处于不同阶段的产业,形成产业的国际分工与合作;

产业转移还通过企业把转移国和转移对象国对同一产品的生产活动联系起来,形成产品生产过程的分工与合作。

说明产业转移如何促进区域产业分工与合作?

归纳产业转移对区域发展的影响:

归纳产业转移对区域发展的影响:

归纳产业转移对区域发展的影响:

归纳产业转移对区域发展的影响:

阅读下列材料,完成相关任务。

20世纪60年代,日本汽车工业全面崛起,1967 年汽车产量超过德国,成为全球第二大汽车生产国。70年代日本本土汽车已全面普及。1973 年爆发的石油危机重创欧美汽车企业,欧美许多家庭选择节油的日系车取代大排量的欧美车系,随即日系车大举进军欧美市场。20世纪80年代以来,日本扩大对外投资,建立海外生产基地,日本汽车工业海外扩张的趋势越来越明显。

活动探究1:

图3-5 1965-2013年日本汽车生产变化示意

(1)说明日本汽车工业布局和市场变化的特点。

(2)日本在海外建立汽车生产基地,主要原因是什么

(3)日本汽车产业向海外转移,对本国经济发展有哪些影响

(1)说明日本汽车工业布局和市场变化的特点。

日本汽车工业一开始面向国内市场,布局在日本国内,随着欧美市场对节油汽车的需求增加,为了占领更大市场,日本在海外投资建生产基地(欧美以及整个世界市场)。

图3-5 1965-2013年日本汽车生产变化示意

(2)日本在海外建立汽车生产基地,主要原因是什么

日本在海外建立汽车生产基地的主要原因是依靠资金、技术优势,加速海外投资,可以占有海外庞大的市场,吸引廉价的劳动力,利用低价优质的海外原材料和矿产等资源。

图3-5 1965-2013年日本汽车生产变化示意

(3)日本汽车产业向海外转移,对本国经济发展有哪些影响

本国经济的有利影响:

国内生产要素集中为产业结构调整创造条件,加速技术密集型产业的发展,促使产业升级,同时关注产品的设计和营销,获取更大的利润。

不利的影响是:日本国内汽车产业的生产总额会减少,国内制造业就业机会少,失业率上升,市场萎缩等。

某电子产品生产环节的价值链分布示意

(1)发达国家或地区往往处在价值链的高端环节,向发展中国家或地区转移的是产品的一般加工、组装环节。这种转移对发展中国家或地区有哪些影响

活动探究2:

读图3-6,完成相关任务。

(1)发展中国家承接的是价值链中利润空间较小的加工和组装环节,增加了发展中国家的就业率,增加了当地居民的收入,促使劳动力从第一产业转人第二产业,加快城市化进 程;但同时也存在利润空间小,资金积累慢,产业升级困难等不利影响。

(2)发展中国家或地区在承接发达国家或地区的产业转移时,应注意哪些问题

(2)发展中国家或地区在承接产业转移时,应同时注重转入高附加值的产品研发、售后服务或销售营销环节,如果早期只能转入加工、组装环节,也必须加快培养技术人才,创立自主品牌等,在承接产业转移的同时加快本地区产业升级。

广西具有独特的气候优势,直播的桑籽能一次成园,当年种桑,当年养蚕,蚕农每年养蚕可达十多个批次。2006年起,我国实施“东桑西移”战略,把蚕茧主产区从东部的广东、浙江、江苏等省逐渐向中西部地区转移。广西在接受“东桑西移”的过程中桑蚕产业发展迅速,近年来蚕丝产量已经稳居全国第一,其中南宁成为当地蚕丝交易中心。桑蚕业助推35个石漠化贫困县脱贫致富。

简析我国实施“东桑西移”的影响。

对东部地区:加快产业结构调整和升级;进一步促进东部地区工业化和城市化的发展;

对西部地区:充分利用当地的土地资源和劳动力资源,调整农业生产结构;通过承接产业转移带动落后地区经济发展,加快脱贫。

案例1:

案例2:

3.该产业布局调整导致

甲国汽车的( )

A.进口量增多

B.出口量增多

C.销售量增多

D.生产量增多

(2020全国Ⅲ卷)自20世纪90年代,在经济全球化浪潮下,一些国家之间签订自由贸易协定,降低甚至取消彼此间部分商品的贸易关税,促进商品的自由贸易。下图示意汽车企业在已签订自由贸易协定的甲、乙两国的产业布局调整。据此完成 1~3 题。

1.汽车企业将组装厂由甲国转移至乙国的主要目的是( )

A.创新技术 B.拓展市场 C.扩大规模 D.降低成本

2.该产业布局模式宜发生在邻国之间,主要原因是邻国之间( )

A.消费习惯相近 B.经济发展水平相近

C.运输费用较低 D.研发成本差异较小

D

C

A

组装厂

原组装厂

市场

零部件生产厂

市场

【解析】【1题详解】部分零部件生产涉及核心技术,产品价值高;组装厂属于加工组装环节,利润低于零部件生产厂家,图中市场甲国大于乙国,综合以上信息可知,甲国经济较发达,乙国经济不发达。组装需要大量劳动力,组装厂由甲国转移到乙国应该是看重乙国劳动力价格低,同时土地价格低等可以降低生产成本,增加利润,D正确。乙国经济不发达,组装厂在乙国不可能达到创新技术的目的,A错误。拓展市场是次要目的,主要是市场是甲国,B错误。据图分析,生产过程只是布局调整,规模扩大没有体现,C错误。故选D。

【2题详解】该企业是汽车企业,零部件体积、重量较大,若远距离运输会导致运费大量增加,企业成本会增加,达不到产业转移的目的,因此此产业布局模式宜发生在邻国之间,可以降低运输费用,C正确。消费习惯影响的是汽车成品销售,对生产环节布局影响不大,A错误。据以上分析,甲国经济较发达,乙国经济不发达,经济差距较大,若经济发展水平接近,企业布局应该是全部环节都在邻国,B错误。甲国经济较发达,乙国经济不发达,乙国劳动力价格低,研发成本乙国小,D错误。故选C。

【3题详解】原来汽车组装后直接销售到甲国,汽车可以出口;该产业布局调整后汽车在乙国加工组装再销售到甲国,导致甲国从乙国进口量增加,甲国不在出口汽车,甲国变为汽车消费市场,汽车销售量减少、汽车生产量减少;A正确,BCD错误。故选A。

第一节 产业转移对区域发展的影响

1

2

结合材料,掌握影响产业转移的因素。

结合实例,认识产业转移的一般规律,掌握全球三次产业转移。

—必备干货—

解 读 课 标

3

结合资料,辩证分析产业转移对区域发展的影响。

指某些国家或地区将一部分产业转移到其他国家或地区,是产业在空间上移动的现象。

产业转移的概念、形式

2.产业转移的目的:为了降低生产成本,扩大销售市场

3.方式:通常采取对外直接投资、在外建立企业等方式。

苹果手机主要向中国转移生产制造环节(低附加值)

研发设计、品牌销售仍牢牢抓在自己手中(高附加值)

01

影响产业转移的因素

影响产业转移的因素

其他因素

市场因素

政策因素

要素约束因素

要

素

约

束

因

素

要素供给

状况恶化

工资上涨

劳动力供给紧张

环保约束加强

生产成本增加

利润减少

市场竞争激烈

经营环境欠佳

税负加重

竞争对手增加

市场需求减少

产

业

转

移

1、要素约束因素

一.影响产业转移的因素

(产业跨区域转移的重要原因)

1、要素约束因素

1、要素约束因素 案例1

国际市场

直接投资建厂

企

业

产品的国内市场趋于饱和

国内市场满足不了其发展壮大的需要

开

辟

限

制

政治、经济、文化等方面的差异,以及国家政策的不同

市场广阔的国家或地区

一、影响产业转移的因素

(2)市场因素

企业拥有较强实力,拥有具备对外扩张能力后,会在全国乃至全球范围内追求效益最大化,通过产业转移扩大生产规模,占领新兴市场,谋求更佳效益。这是成熟企业对外扩张的重要战略。

主要是因为我国拥有庞大的汽车消费市场

案例2:日本、韩国以及欧美的汽车制造企业到我国兴办汽车厂

产业转出地

政府可以通过间接干预的方式调节市场机制,也可以通过项目审批、价格管制、紧缩信贷等方式

落后产业向外转移

产业承接地

政府可以通过优惠的土地、税收、区域补贴政策,以及改善公共基础设施、提升政府服务水平

吸引企业进驻

(3)政策因素

一、 影响产业转移的因素

政府对产业转移进行引导、控制和监管,借助规划、调控、财税等策略,促进产业有序转移。

(4)其他因素

产业跨区域转移,受制于多种因素的综合影响。国际经济形势的变化、原生产区地价昂贵、原材料短缺及运输成本增加等。

企业迁移前后的生产成本和综合效益,受到生产要素、地理位置、市场环境、政府政策、产业配套、基础设施等多种因素的影响。

企业转出地以“推力”为主,企业转入地以“拉力”为主

一、 影响产业转移的因素

(1)要素约束因素

(2)市场因素

(3)政策因素

——多种因素综合影响

归纳:

注:二分日和二至日皆就北半球而言

中国白色家电产业转移

白色家电是指可以替代人们家务劳动的电器产品,主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平的电器(如空调、电冰箱等)。

在我国长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区,形成了三大白色家电产业集群。近年来,由于原材料价格上涨、劳动力成本提高、加工贸易政策收紧等因素,这些家电产业集群调整布局,实施转移,并在此过程中实现优化升级。

中西部地区基础设施逐步完善,投资环境明显改观,再加上资源丰富,土地和劳动力价格较低,遂成为承接白色家电产业转移的理想区域。其中,以安徽、湖北、湖南、四川、重庆等地相对突出。再者,我国东部经济发达,白色家电市场相对饱和;中西部白色家电消费增长很快,提供了理想的市场空间,这也成为白色家电企业向中西部转移的重要原因。

案例探究

案例探究1:

中国白色家电产业转移

分析影响中国白色家电产业转移的因素?

转出区(东部):

转入区(中西部):

原材料价格上涨、

劳动力成本提高、

贸易政策收紧、

市场相对饱和等

资源丰富、

土地、劳动力价格较低、

基础设施、产业配套逐步完善、

投资环境改观、

市场潜力大、地理位置等

“推力”

“拉力”

案例探究2:

韩国制鞋出口额变化过程

制鞋业属于劳动密集型产业,劳动力成本可谓至关重要。劳动力成本的变化,促使全球制鞋业中心逐步转移。从20世纪60年代开始,制鞋业由日本向韩国转移,韩国制鞋业迅速壮大。70年代韩国制鞋业以出口为主,产品大举进入国际市场。80年代,由于国内劳动力价格不断上涨,韩国制鞋业开始萎缩,相当一部分制鞋企业向海外转移,迁入地主要是我国沿海地区。

案例探究2:

1.影响韩国制鞋业发展的因素主要有哪些

2.结合具体实例,分别说出转出地推力、转入地拉力主要有哪些

3.通过韩国制鞋业出口额的变化,你得到了哪些启示

【思考题】

韩国制鞋出口额变化过程

韩国转出地:劳动力、地价高、生产成本太高

我国转入地:劳动力、地价低、生产成本低,还有政策优惠。

劳动力价格、地租、政策、市场

劳动力密集型产业不断向劳动力、地价更低方向转移,向低生产成本国家转移。

产业转出地的推力

劳动力成本提高、地价上涨、环境压力大、原料紧张且价格上涨、市场变小、

政策(优势减弱、环保、税负)、竞争对手增加……

劳动力成本低;广阔的市场;原料丰富;交通便利;地理位置优越;政策优惠……

②产业转入地的拉力

注意:根据区域差异、产业自身特点分析引起产业转移的主导因素:

案例探究3:

深圳出口加工区位于深圳市东北部,面积3平方千米,2000年4月经国务院批准设立,由海关实行封闭监管,具备保税、加工、物流、仓储、展示等功能。现已引进来自美国、日本和欧洲一些国家和地区,以及我国香港、台湾和内地其他省份的大量项目,主要经营电子、家电、钟表、五金、家具、物流等产业。该加工区区位优越,距离盐田港、广深铁路编组站均约25千米,距离文锦渡、罗湖、皇岗等陆路口岸约40千米,距离宝安国际机场60千米。加工区基础设施和配套服务日臻完善,并实行一系列招商引资、国际贸易的优惠政策。

阅读下列材料,简述深圳出口加工区的优势条件。

位置优越,水陆交通便利;

基础设施及配套服务完善;

招商引资、国际贸易的优惠政策。

案例探究4:

阅读下列材料,完成相关任务。

我国处于城镇化快速推进阶段,汽车市场主体由一线城市向二、三线城市和广大乡村逐步转移,尤其是小轿车市场需求十分旺盛。此种状况引起美国、德国、日本等国汽车企业的高度关注,非常重视对我国汽车市场的深度开发。这些国家的汽车企业多采取合资、合作、联营的方式,在研发汽车产品时重视注入中国元素,针对我国市场实施专门开发,汽车零部件企业也纷纷进驻我国。

( 1 )为什么国际汽车企业在研发产品时会注入中国元素

(2)为什么国际汽车零部件企业纷纷进驻我国

注入中国元素使汽车产品更符合中国人的消费习惯,更易扩大市场份额。

我国经济发展速度快,城市化进程较快,小轿车市场需求量不断加大,汽车生产厂商众多,对汽车零部件需求大,企业进驻我国能获得广阔的市场;再加上土地成本、运营成本较低;就近布局,加强与汽车生产厂的联系;有利于降低汽车零部件企业的成本。

案例探究5:

案例探究5:

福建宁德某公司成立于2011年,是全球最大的汽车动力电池系统供应商。近年来,正负极材料、电解液及电池构件材料等40多家汽车动力电池相关企业在宁德集聚。2019年,该公司首个海外电池生产基地在德国动工。

1.汽车动力电池相关企业在宁德集聚,主要有利于这些企业( )

A.减小竞争压力 B.提高协作效率

C.增加产品类型 D.降低生产能耗

2.该公司在德国布局电池生产基地的主要原因是该国( )

A.电能丰富 B.海运发达

C.市场需求大 D.劳动力廉价

解析:1.在宁德集聚的都是汽车动力电池相关企业,根据材料“福建宁德某公司,是全球最大的汽车动力电池系统供应商”可知,这些企业集聚在宁德,主要是因为该地社会协作条件好,有利于这些企业提高协作效率,故B正确;企业的集聚会加大竞争压力,故A错误;企业集聚对产品类型影响不大,故C错误;企业集聚可以降低运输成本和生产能耗,但这不是集聚的主要目的,故D错误。

2.德国是重要的汽车生产国,汽车动力电池的需求量大,该公司在德国布局电池生产基地,接近电池消费市场,获得更多的经济效益,与海运是否发达关系不大,故B错误,C正确。电能丰富与否不是布局电池生产基地的主要原因,故A错误;德国为发达国家,工资水平高,劳动力不廉价,故D错误。

讲练结合

B

C

02

产业转移的一般规律

阶段 时间 转移主体 转移方向

第一次产业转移 20世纪 50-60年代

第二次产业转移 20世纪 60-80年代

第三次产业转移 20世纪 80-90年代

第一次产业转移:资源、劳动力;

第二次产业转移:劳动力;

第三次产业转移:劳动力、市场。

影响三次产业转移的主导因素分别有哪些

二、产业转移的一般规律

钢铁、纺织等

传统产业

美国向欧洲、日本转移

劳动密集型产业

美国、德国、日本等国家

向东亚、拉丁美洲等地转移

劳动密集型产业、低端制造业

发达国家和地区向东盟及我国东部沿海地区转移

在过去的三次产业转移中,美国把钢铁、纺织等传统产业转移出去,国内留下的是飞机制造、医疗器械、生物工程、航空航天等产业;德国和日本把纺织、服装等产业转移出去,国内留下了汽车制造、精密仪器、电子等产业。想一想,这是为什么

活动探究:

因为当时美国、徳国和日本在产业发展过程中出现资源短缺、环境污染或劳动力成本上涨等问题。国内资金积累与技术创新条件已满足产业升级要求,因此将资源密集与劳动力密集型等传统产业转移到资源与劳动力成本较低地区,获取更大的利润。

当前,以新一代信息技术与制造业融合发展为主要特征的产业变革加速推进,对世界经济格局调整产生深刻影响。在此过程中,发展中国家应如何吸引高端要素集聚,推动产业转移升级

在新的产业变革进程中,发展中国家具备不断优化的营商环境与巨大消费市场,需要将成本优势转为以品牌、资本、技术、服务、人才为核心的综合竞争优势,重视科技创新和现代金融产业,实现人才资本优先发展战略,从而推动产业升级。

案例:

案例:

案例:

案例:

自20世纪60至70年代:日本开始向国外转移产业,推动东亚、东南亚持续、大规模的产业转移。

21世纪以来:更具有劳动力优势的中国中西部地区,以及越南、柬埔寨、老挝、缅甸等东南亚国家,成为服装、制鞋、家电等产业转移的新的承接地。

20世纪80年代:中国东部沿海地区凭借对外开放的优惠政策、充足的劳动力、广阔的市场等优势,吸引了大量的境外投资。

案例:

产业转移的生产环节:由低附加值的加工环节上升到高附加值的设计研发、品牌营销环节。

03

产业转移对区域发展的影响

有利影响:腾笼换鸟,促进产业升级;减少资源消耗,缓解环境压力,改善民生质量;加速高科技和新型产业的开发。

不利影响:减少传统的劳动就业人口,可能导致产业“空心化”,即原有产业萎靡萧条,新兴产业又未能发展起来。

对转出地的影响

有利影响:推动结构调整,促进产业升级;改善及提高经济效益,增加财政税收;扩大就业机会,增强发展活力;有效改善基础设施和公共服务。

不利影响:增加资源和能源消耗,加剧环境污染,占用农业用地。

对转入地的影响

产业转移有利于新兴产业的扩散, 促使朝阳产业逐步取代夕阳产业。

促进产业转出地与转入地的分工协作,有利于区域发展各有侧重,扬长补短。

推动区域经济一体化和经济全球化进程。

对整体性的影响

产业转移促使不同经济水平的国家重点生产处于不同阶段的产业,形成产业的国际分工与合作;

产业转移还通过企业把转移国和转移对象国对同一产品的生产活动联系起来,形成产品生产过程的分工与合作。

说明产业转移如何促进区域产业分工与合作?

归纳产业转移对区域发展的影响:

归纳产业转移对区域发展的影响:

归纳产业转移对区域发展的影响:

归纳产业转移对区域发展的影响:

阅读下列材料,完成相关任务。

20世纪60年代,日本汽车工业全面崛起,1967 年汽车产量超过德国,成为全球第二大汽车生产国。70年代日本本土汽车已全面普及。1973 年爆发的石油危机重创欧美汽车企业,欧美许多家庭选择节油的日系车取代大排量的欧美车系,随即日系车大举进军欧美市场。20世纪80年代以来,日本扩大对外投资,建立海外生产基地,日本汽车工业海外扩张的趋势越来越明显。

活动探究1:

图3-5 1965-2013年日本汽车生产变化示意

(1)说明日本汽车工业布局和市场变化的特点。

(2)日本在海外建立汽车生产基地,主要原因是什么

(3)日本汽车产业向海外转移,对本国经济发展有哪些影响

(1)说明日本汽车工业布局和市场变化的特点。

日本汽车工业一开始面向国内市场,布局在日本国内,随着欧美市场对节油汽车的需求增加,为了占领更大市场,日本在海外投资建生产基地(欧美以及整个世界市场)。

图3-5 1965-2013年日本汽车生产变化示意

(2)日本在海外建立汽车生产基地,主要原因是什么

日本在海外建立汽车生产基地的主要原因是依靠资金、技术优势,加速海外投资,可以占有海外庞大的市场,吸引廉价的劳动力,利用低价优质的海外原材料和矿产等资源。

图3-5 1965-2013年日本汽车生产变化示意

(3)日本汽车产业向海外转移,对本国经济发展有哪些影响

本国经济的有利影响:

国内生产要素集中为产业结构调整创造条件,加速技术密集型产业的发展,促使产业升级,同时关注产品的设计和营销,获取更大的利润。

不利的影响是:日本国内汽车产业的生产总额会减少,国内制造业就业机会少,失业率上升,市场萎缩等。

某电子产品生产环节的价值链分布示意

(1)发达国家或地区往往处在价值链的高端环节,向发展中国家或地区转移的是产品的一般加工、组装环节。这种转移对发展中国家或地区有哪些影响

活动探究2:

读图3-6,完成相关任务。

(1)发展中国家承接的是价值链中利润空间较小的加工和组装环节,增加了发展中国家的就业率,增加了当地居民的收入,促使劳动力从第一产业转人第二产业,加快城市化进 程;但同时也存在利润空间小,资金积累慢,产业升级困难等不利影响。

(2)发展中国家或地区在承接发达国家或地区的产业转移时,应注意哪些问题

(2)发展中国家或地区在承接产业转移时,应同时注重转入高附加值的产品研发、售后服务或销售营销环节,如果早期只能转入加工、组装环节,也必须加快培养技术人才,创立自主品牌等,在承接产业转移的同时加快本地区产业升级。

广西具有独特的气候优势,直播的桑籽能一次成园,当年种桑,当年养蚕,蚕农每年养蚕可达十多个批次。2006年起,我国实施“东桑西移”战略,把蚕茧主产区从东部的广东、浙江、江苏等省逐渐向中西部地区转移。广西在接受“东桑西移”的过程中桑蚕产业发展迅速,近年来蚕丝产量已经稳居全国第一,其中南宁成为当地蚕丝交易中心。桑蚕业助推35个石漠化贫困县脱贫致富。

简析我国实施“东桑西移”的影响。

对东部地区:加快产业结构调整和升级;进一步促进东部地区工业化和城市化的发展;

对西部地区:充分利用当地的土地资源和劳动力资源,调整农业生产结构;通过承接产业转移带动落后地区经济发展,加快脱贫。

案例1:

案例2:

3.该产业布局调整导致

甲国汽车的( )

A.进口量增多

B.出口量增多

C.销售量增多

D.生产量增多

(2020全国Ⅲ卷)自20世纪90年代,在经济全球化浪潮下,一些国家之间签订自由贸易协定,降低甚至取消彼此间部分商品的贸易关税,促进商品的自由贸易。下图示意汽车企业在已签订自由贸易协定的甲、乙两国的产业布局调整。据此完成 1~3 题。

1.汽车企业将组装厂由甲国转移至乙国的主要目的是( )

A.创新技术 B.拓展市场 C.扩大规模 D.降低成本

2.该产业布局模式宜发生在邻国之间,主要原因是邻国之间( )

A.消费习惯相近 B.经济发展水平相近

C.运输费用较低 D.研发成本差异较小

D

C

A

组装厂

原组装厂

市场

零部件生产厂

市场

【解析】【1题详解】部分零部件生产涉及核心技术,产品价值高;组装厂属于加工组装环节,利润低于零部件生产厂家,图中市场甲国大于乙国,综合以上信息可知,甲国经济较发达,乙国经济不发达。组装需要大量劳动力,组装厂由甲国转移到乙国应该是看重乙国劳动力价格低,同时土地价格低等可以降低生产成本,增加利润,D正确。乙国经济不发达,组装厂在乙国不可能达到创新技术的目的,A错误。拓展市场是次要目的,主要是市场是甲国,B错误。据图分析,生产过程只是布局调整,规模扩大没有体现,C错误。故选D。

【2题详解】该企业是汽车企业,零部件体积、重量较大,若远距离运输会导致运费大量增加,企业成本会增加,达不到产业转移的目的,因此此产业布局模式宜发生在邻国之间,可以降低运输费用,C正确。消费习惯影响的是汽车成品销售,对生产环节布局影响不大,A错误。据以上分析,甲国经济较发达,乙国经济不发达,经济差距较大,若经济发展水平接近,企业布局应该是全部环节都在邻国,B错误。甲国经济较发达,乙国经济不发达,乙国劳动力价格低,研发成本乙国小,D错误。故选C。

【3题详解】原来汽车组装后直接销售到甲国,汽车可以出口;该产业布局调整后汽车在乙国加工组装再销售到甲国,导致甲国从乙国进口量增加,甲国不在出口汽车,甲国变为汽车消费市场,汽车销售量减少、汽车生产量减少;A正确,BCD错误。故选A。