第2章 生物与环境 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 生物与环境 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 107.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-23 13:51:07 | ||

图片预览

文档简介

第二章单元测试卷

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题 (本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的)

1.深溪地处海曙西部与余姚市大隐镇云溪村相接,深溪村三面环山,是一个天然的绿色氧吧,夏 天立足于山溪边,一汪清泉, 从西山深处而来, 穿村而过,缓缓不断。沿山溪一路上行,是延绵 不绝的山林。山上拥有丰富的动植物资源,还有众多微生物等。山上所有生物构成一个( )

A.生物圈 B.生态系统 C.群落 D.种群

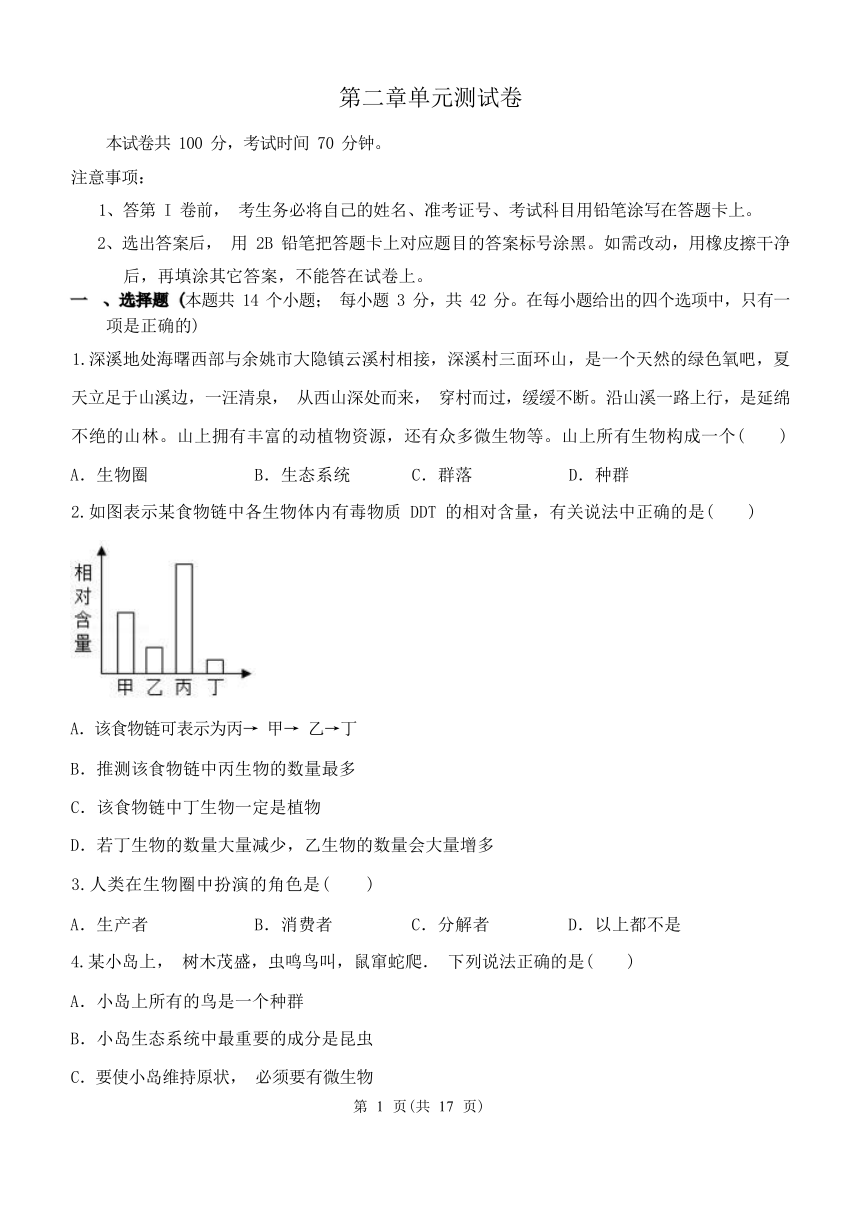

2.如图表示某食物链中各生物体内有毒物质 DDT 的相对含量,有关说法中正确的是( )

A.该食物链可表示为丙→ 甲→ 乙→丁

B.推测该食物链中丙生物的数量最多

C.该食物链中丁生物一定是植物

D.若丁生物的数量大量减少,乙生物的数量会大量增多

3.人类在生物圈中扮演的角色是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.以上都不是

4.某小岛上, 树木茂盛,虫鸣鸟叫,鼠窜蛇爬. 下列说法正确的是( )

A.小岛上所有的鸟是一个种群

B.小岛生态系统中最重要的成分是昆虫

C.要使小岛维持原状, 必须要有微生物

第 1 页(共 17 页)

D.小岛生态系统的非生物物质和能量是指阳光和空气 5.某生物兴趣小组的同学为探究“温度对鼠妇生活的影响”,设置了一组对照实验。以下几组对

照,符合他们实验要求的是( )

第 2 页(共 17 页)

A.明亮干燥与明亮潮湿

C.干燥, 25℃与潮湿, 25℃

B.黑暗, 25℃与黑暗, 5℃

D.黑暗干燥与黑暗潮湿

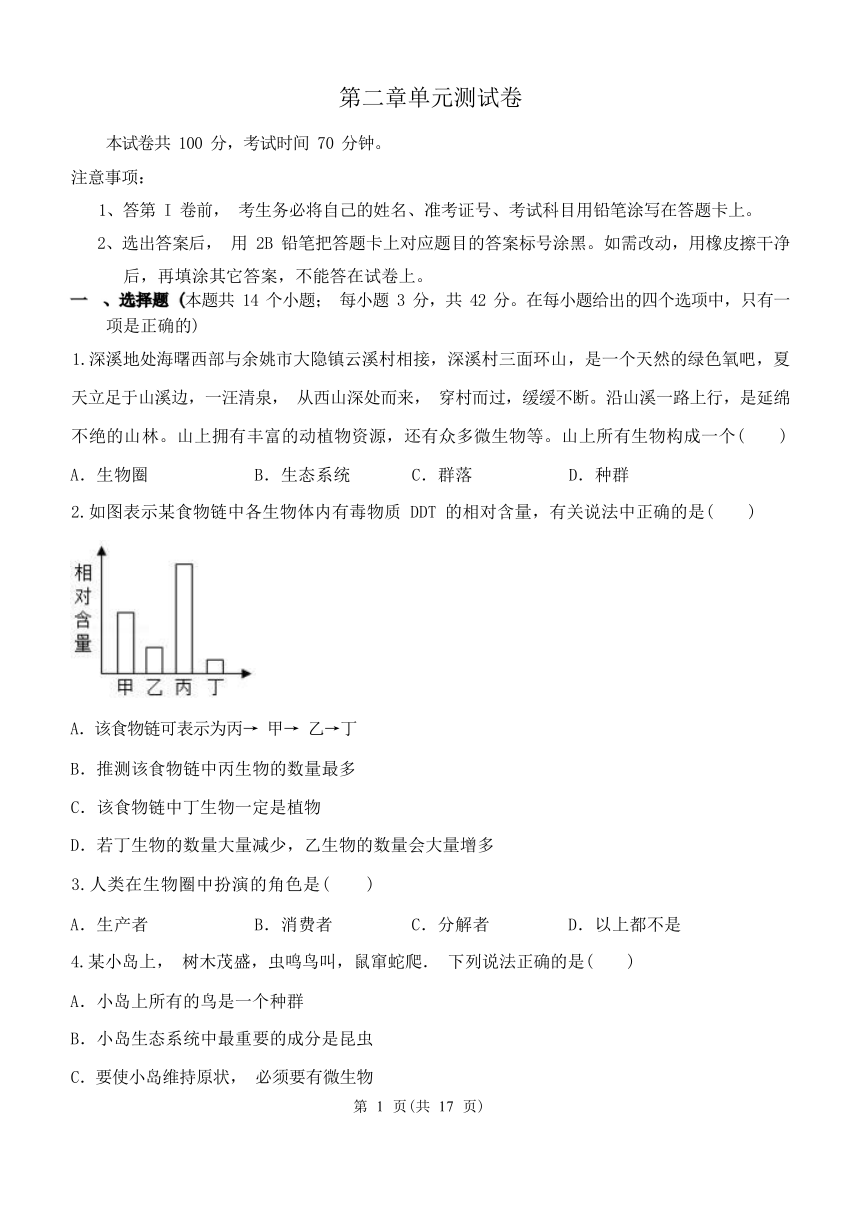

6.如图为生态系统物质循环示意图,其中甲、乙、丙分别代表三类不同的生物。下列有关叙述正

确的是( )

A.图中的甲是分解者

B.图中的丙是生态系统的主要成分

C.图中的甲、乙、丙构成了一个完整的生态系统

D.图中的生物可构成这样一条食物链:丙→ 甲→ 乙

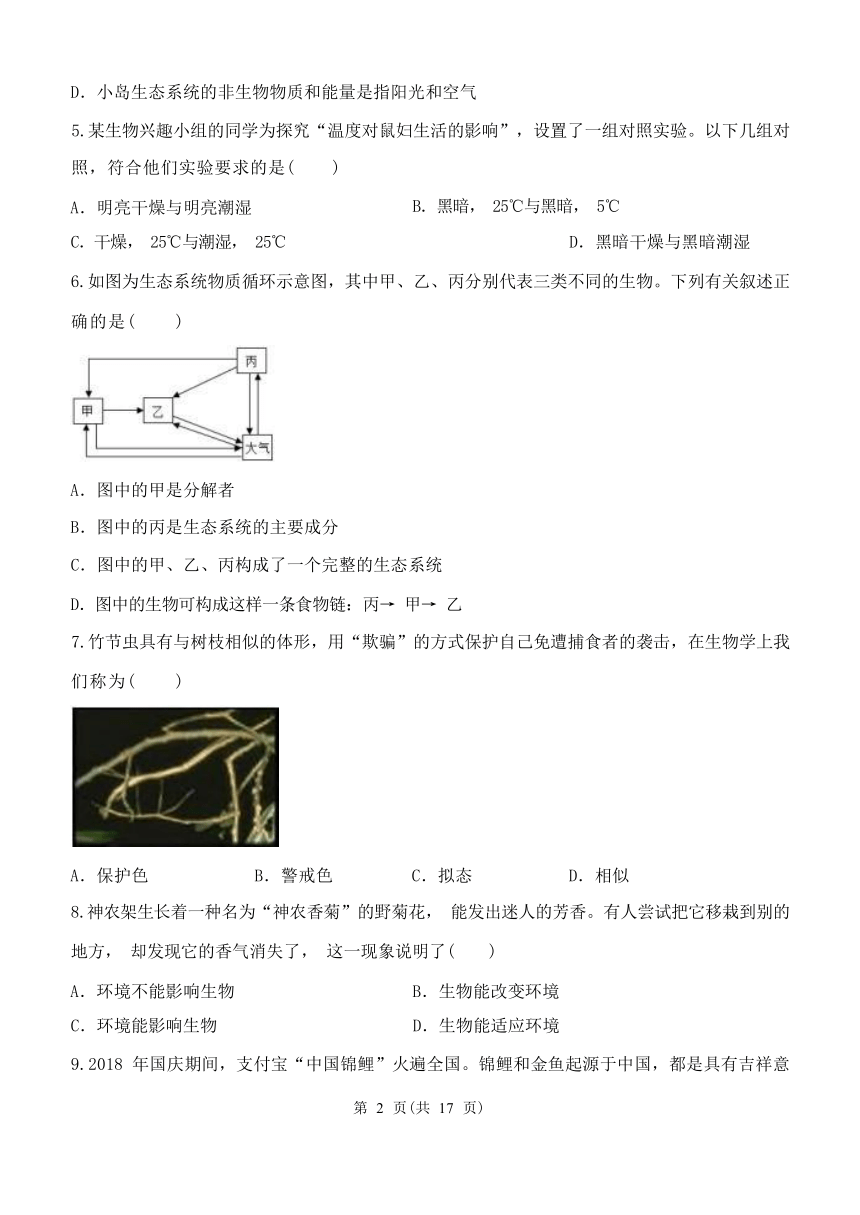

7.竹节虫具有与树枝相似的体形,用“欺骗”的方式保护自己免遭捕食者的袭击,在生物学上我

们称为( )

A.保护色 B.警戒色 C.拟态 D.相似

8.神农架生长着一种名为“神农香菊”的野菊花, 能发出迷人的芳香。有人尝试把它移栽到别的

地方, 却发现它的香气消失了, 这一现象说明了( )

A.环境不能影响生物

C.环境能影响生物

B.生物能改变环境

D.生物能适应环境

9.2018 年国庆期间,支付宝“中国锦鲤”火遍全国。锦鲤和金鱼起源于中国,都是具有吉祥意

义的观赏鱼,锦鲤不能与金鱼交配,但能与鲤鱼进行交配并繁殖出具有生殖能力的后代。下列关 于锦鲤的说法正确的是( )

A.锦鲤和鲤鱼是不同物种

B.锦鲤和金鱼是同一物种

C.锦鲤体温会随环境温度的变化而改变

D.锦鲤能利用皮肤进行辅助呼吸

10.为应对全球气候变化,彰显大国责任和担当,我国提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到

峰值, 2060 年前实现碳中和”的庄严目标。为了实现这一目标,下列做法错误的是( )

A.大力开展植树造林

C.开发风能等清洁能源

B.使用一次性餐具

D.垃圾分类回收处理

11.2008 年 2 月 2 日是第 13 个“世界湿地日”.下列有关湿地生态系统的叙述,正确的是( )

A.湿地的生产者是浮游动物

B.小鱼→大鱼是湿地中的一条食物链

C.湿地中的所有鱼类是一个生物种群

D.湿地生态系统的自我调节能力是有限的

12.一口池圹里的鲤鱼以及池圹里的全部生物,分别叫做( )

A.种群和生态系统

C.种群和群落

B.群落和生态系统

D.群落和种群

13.下列现象与环境污染无关的是( )

A.赤潮 B.酸雨 C.臭氧空洞 D.火山爆发

14.造成大多数生物灭绝的主要原因是( )

A.生物之间互相争斗, 弱势种群失败

B.由于各种原因使生存条件恶化,丧失栖息地

C.全球气温变暖, 不适应高温环境

D.生物种类增加, 食物来源减少

二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

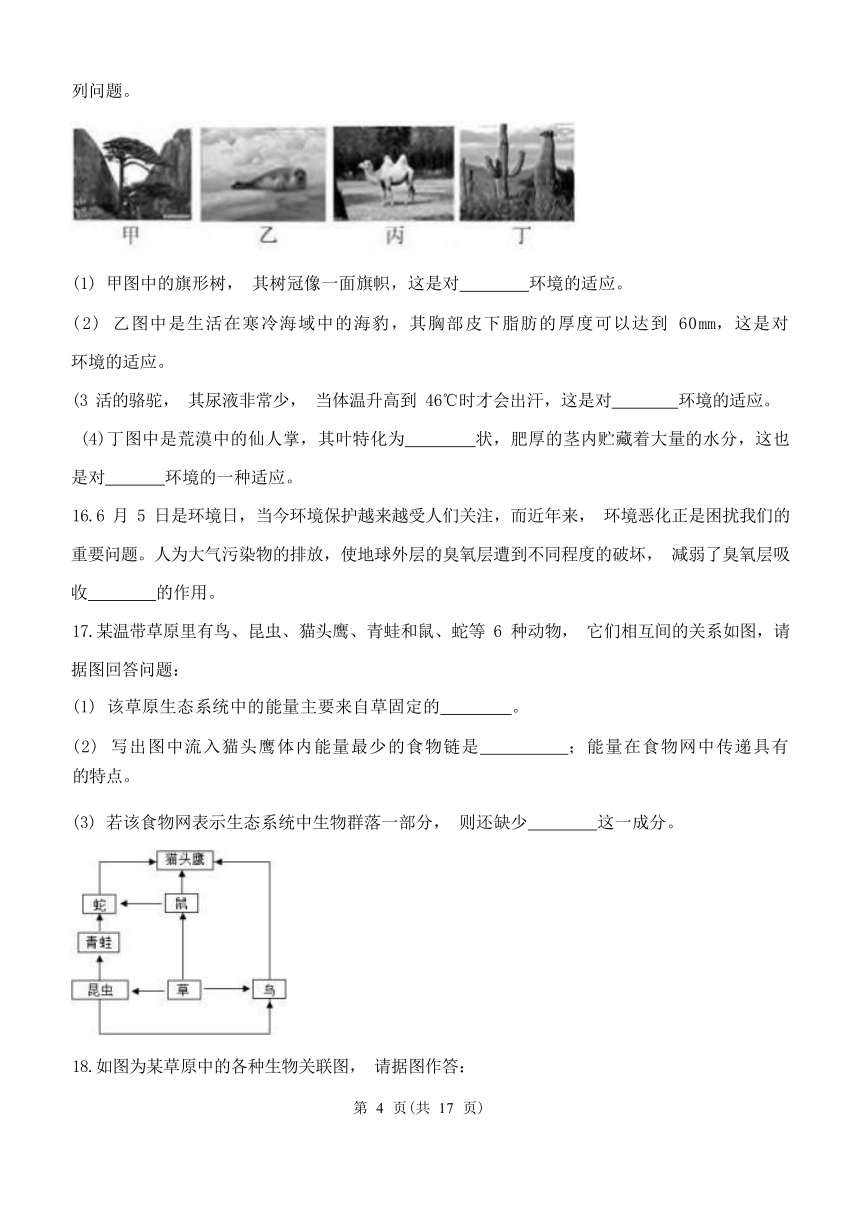

15.请你分析图中的四幅图片,并根据生物的形态结构或生活方式与环境相适应的特点来回答下 第 3 页(共 17 页)

列问题。

(1) 甲图中的旗形树, 其树冠像一面旗帜,这是对 环境的适应。

(2) 乙图中是生活在寒冷海域中的海豹,其胸部皮下脂肪的厚度可以达到 60mm,这是对 环境的适应。

(3 活的骆驼, 其尿液非常少, 当体温升高到 46℃时才会出汗,这是对 环境的适应。 (4)丁图中是荒漠中的仙人掌,其叶特化为 状,肥厚的茎内贮藏着大量的水分,这也 是对 环境的一种适应。

16.6 月 5 日是环境日,当今环境保护越来越受人们关注,而近年来, 环境恶化正是困扰我们的 重要问题。人为大气污染物的排放,使地球外层的臭氧层遭到不同程度的破坏, 减弱了臭氧层吸 收 的作用。

17.某温带草原里有鸟、昆虫、猫头鹰、青蛙和鼠、蛇等 6 种动物, 它们相互间的关系如图,请 据图回答问题:

(1) 该草原生态系统中的能量主要来自草固定的 。

(2) 写出图中流入猫头鹰体内能量最少的食物链是 ;能量在食物网中传递具有 的特点。

(3) 若该食物网表示生态系统中生物群落一部分, 则还缺少 这一成分。

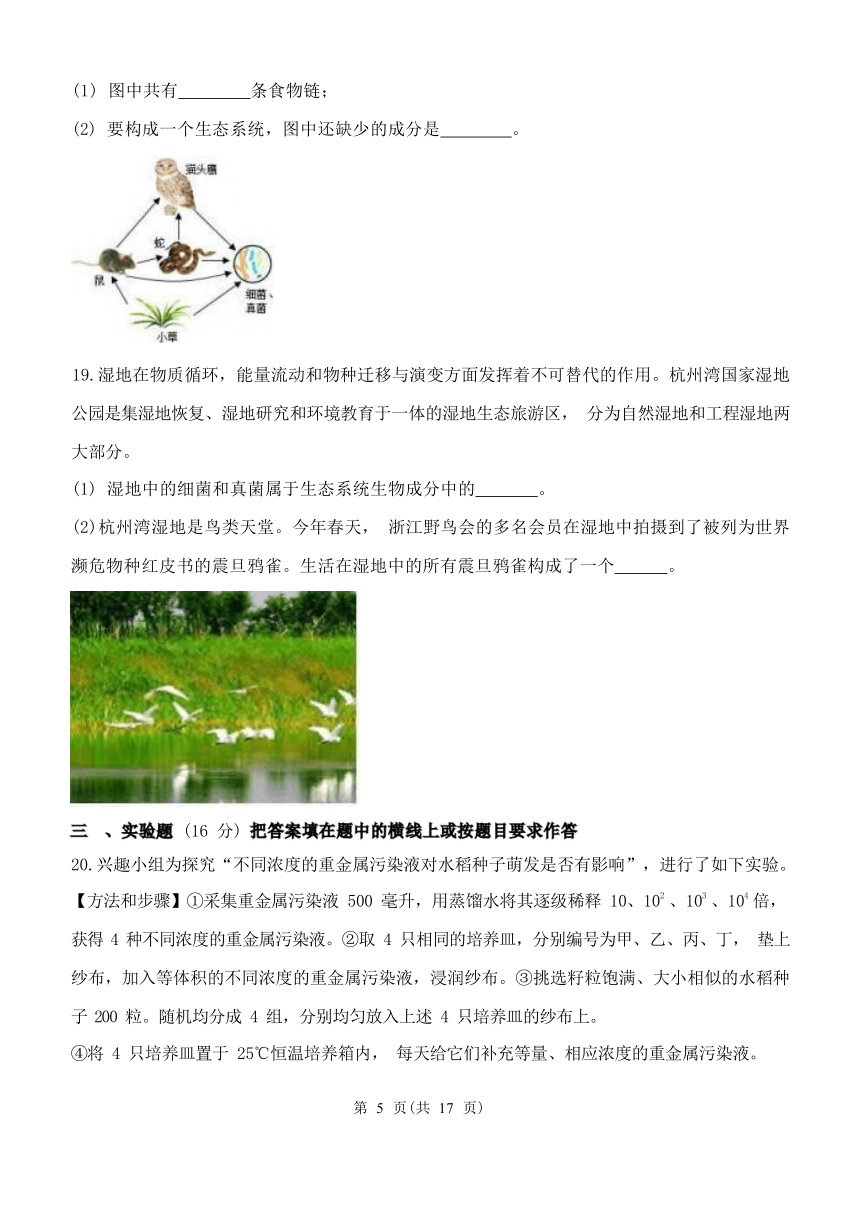

18.如图为某草原中的各种生物关联图, 请据图作答:

第 4 页(共 17 页)

(1) 图中共有 条食物链;

(2) 要构成一个生态系统,图中还缺少的成分是 。

19.湿地在物质循环,能量流动和物种迁移与演变方面发挥着不可替代的作用。杭州湾国家湿地 公园是集湿地恢复、湿地研究和环境教育于一体的湿地生态旅游区, 分为自然湿地和工程湿地两 大部分。

(1) 湿地中的细菌和真菌属于生态系统生物成分中的 。

(2)杭州湾湿地是鸟类天堂。今年春天, 浙江野鸟会的多名会员在湿地中拍摄到了被列为世界

濒危物种红皮书的震旦鸦雀。生活在湿地中的所有震旦鸦雀构成了一个 。

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答 20.兴趣小组为探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”,进行了如下实验。

【方法和步骤】①采集重金属污染液 500 毫升,用蒸馏水将其逐级稀释 10、102 、103 、104 倍, 获得 4 种不同浓度的重金属污染液。②取 4 只相同的培养皿,分别编号为甲、乙、丙、丁, 垫上 纱布,加入等体积的不同浓度的重金属污染液,浸润纱布。③挑选籽粒饱满、大小相似的水稻种 子 200 粒。随机均分成 4 组,分别均匀放入上述 4 只培养皿的纱布上。

④将 4 只培养皿置于 25℃恒温培养箱内, 每天给它们补充等量、相应浓度的重金属污染液。

第 5 页(共 17 页)

【统计和分析】一段时间后,统计计算各组水稻种子的 ,进行比较。

【预测结果】如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用,实验结果应是 。

【反思与评价】实验方案存在缺陷。还需要增加一个实验,另取 1 只培养皿中加入 作为 对照。

21.如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块, 常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑 色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为 什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。 (1) 提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2) 作出假设: (3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明 的玻璃板, 在铁盘两侧的中央处各放 5 只鼠妇, 观察鼠妇的行为。该实验的变量是 。如 果在铁盘两侧中央各放 l 只鼠妇是否可以得出准确的结论? 。

为什么? 。

(4) 分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了 5 次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0 只 1 只 2 只 0 只 2 只

阴暗 10 只 9 只 8 只 10 只 8 只

为了使实验结论更准确, 应对上述数据做怎样的处理? 。

从中得出的实验结论是 。

四 、解答题 (12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22. “桑基鱼塘”是生态文明建设中一个绿色、环保、循环的农业经济系统,如图是“桑基鱼塘” 生态系统模式图,据图回答问题:

(1) 据图写出这个生态系统中最长的一条食物链: 。

(2) 微生物属于生态系统生物成分中的分解者,它可以分解生活垃圾中的 。(选填“有 机物”或“无机物”)

第 6 页(共 17 页)

(3)能分解生活垃圾的微生物种类有枯草芽孢杆菌、固氮菌、放线菌等, 其中枯草芽孢杆菌会 分泌抗生素抑制其他菌种的生长,它与其他菌种的关系是 。

23.衢州是全国生态保护纲要确定的九个生态良好地区之一,是浙江省重要的生态屏障。如图是 衢州某农场无废弃物农业生态模式示意图。

(1) 该农场中所有的生物可以看作是一个 。

(2) 下列生态系统的自动调节能力由强到弱的顺序是 (填序号)。

①该农场的农业生态系统

②热带雨林生态系统

③小型生态瓶

第 7 页(共 17 页)

0.第二章单元测试卷答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的) 1. 【分析】在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落, 简称群落。

【解答】解:在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,因此山上所有生物构成一 个群落。

故选: C。

2.【分析】在一个食物链中营养级别越高数量越少,图中丙的相对数量最多营养级别最低,属于 生产者,甲次之属于初级消费者,乙属于次级消费者,丁属于第三级消费者。

【解答】解:由于进入生态系统地有毒、难分解的物质会沿食物链积累,根据图中各生物有毒物 质的相对含量, 可知该食物链为:丁→ 乙→ 甲→丙,A 错误; 丁属于生产者,在该食物链中数量 最多, B 错误;丁属于生产者, 数量最多,C 正确;乙以丁为食, 若丁生物的数量大量减少,乙

会因食物减少而数量减少,D 错误。

故选: C。

3. 【分析】一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分, 非生物部分包括阳光、空气、水、 温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

【解答】解:生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的 绿色植物。消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色 植物制造的有机物。分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有 的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。分析可知,人类在生物

圈中扮演的角色是消费者。

故选: B。

第 8 页(共 17 页)

4.【分析】在一定的地域内生物与环境所形成的统一整体叫生态系统,生态系统的组成包括生物 部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、温度、水分、土壤等,生物包括生产者(绿色 植物)、消费者(所有动物)和消费者(腐生细菌和真菌).

【解答】解: A.在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群, 小岛上所有的鸟是多 个种群,A 错误;

B、生态系统中最基本、最重要的成分是生产者, 所以小岛生态系统中最重要的成分是树木, 昆 虫属于消费者, B 错误;

C、腐生微生物是分解者,是生态系统不可缺少的成分,能将动植物遗体中的有机物分解成二氧 化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用, 进行光合作用,制造有机物,促进物质循 环。所以要使小岛维持原状,必须要有微生物,C 正确;

D、非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气等, D 错误。

故选: C。

5.【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同 以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说, 对实验变量进行处理的, 就是实验组。没有处理的就是对照组。

【解答】解:由于该实验探究的是温度对鼠妇的影响,所以实验的变量应该是温度。实验设计: 选一个长方形的铁盒, 以中线为界,放在黑暗环境中,在铁盒里设置了一侧设置 25℃,另一侧 设置 5℃; 然后把鼠妇放进铁盒中, 过一段时间后观察、记录鼠妇的分布情况。

故选: B。

6.【分析】由我们所学的知识可以知道:一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生 物部分由生产者(植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌) 组成。据此可以解答本题。

【解答】解: 由图可以知道: 图中甲, 乙, 丙既可以吸收从大气中吸收气体,也向大气中释放气 体, 故甲,乙,丙分别是三种不同的生物;丙有箭头指向乙,甲也有箭头指向乙,说明乙是分解 者, 甲和乙的遗体经过分解者的分解后,也能释放出二氧化碳、含氮的无机盐等物质,归还到无 机环境,促进物质的循环;丙指向甲的箭头代表的是丙被甲捕食,所以丙是绿色植物是生态系统 中的生产者,通过光合作用将二氧化碳和水合成有机物并将光能转变为化学能储藏在有机物中。

第 9 页(共 17 页)

是一切消费者和分解者物质和能量的源泉, 又能进行呼吸作用释放出二氧化碳, 是生态系统中的 主要成分;图中甲生物为动物,作为消费者,直接或间接地以植物为食,通过消化和吸收,将摄 取的有机物变成自身能够利用的物质,这些物质在动物体内经过呼吸作用,释放能量,同时也产 生二氧化碳、尿液等物质。这些物质可以被生产者利用,所以 A,C,D 三个选项错误,只有 B 正确。

故选: B。

7.【分析】拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎 者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种。

【解答】解: A.保护色动物外表颜色与周围环境相类似,如大刀螂的颜色与环境一致呈草绿色, 目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现, 属于保护色;错误;

B、警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程 中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。有些动物如瓢虫鞘翅具有鲜艳的色斑,目 的是威慑、警告其它动物,不要靠近我, 属于警戒色;错误;

C、拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离 物种, 或者是引诱猎物靠近物种。竹节虫看起来像竹枝, 是欺瞒捕猎者远离属于拟态。正确; D、竹节虫看起来像竹枝,是欺瞒捕猎者远离属于拟态,不是相似。错误。

故选: C。

8.【分析】在各种环境的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都对其生活环境表现出一定的 适应。生物不但能适应环境, 也能改变环境,同时环境影响生物,此题从环境对生物的影响进行 解答。

【解答】解:神农架生长着一种野菊花,它能散发出阵阵芳香,而把它移植到其他地方,就会失 去香味,体现了环境能够影响生物。这是因为其他地方与神农架的水分、土壤、光照、温度不同 造成的。

故选: C。

9. 【分析】鱼类生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳。

【解答】解:AB、锦鲤不能与金鱼交配,但能与鲤鱼进行交配并繁殖,可见锦鲤和鲤鱼是同一物

第 10 页(共 17 页)

种,锦鲤和金鱼是不同物种,错误。

B、锦鲤体温会随环境温度的变化而改变, 属于变温动物, 正确。

D、锦鲤属于鱼类, 用鳃呼吸,不能利用皮肤进行辅助呼吸,错误。

故选: C。

10. 【分析】根据“碳达峰”,即二氧化碳的排放不再增长;“碳中和”的含义是工厂或企业通过 某些方式来相抵自身产生的二氧化碳,从而实现零排放二氧化碳, 进行分析判断。

【解答】解: A.大力开展植树造林,植物光合作用吸收二氧化碳, 释放出氧气,可保持大气中 CO2 含量的相对稳定, 有利于实现碳达峰、碳中和, 故选项错误。

B、使用一次性餐具,增加了资源的消耗、二氧化碳的排放, 不利于实现碳达峰、碳中和,故选 项正确。

C、开发风能等清洁能源,能减少二氧化碳的排放, 有利于实现碳达峰、碳中和,故选项错误。 D、垃圾分类回收处理, 能节约资源、减少二氧化碳的排放, 有利于实现碳达峰、碳中和,故选 项错误。

故选: B。 11. 【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非 生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙) 等; 生物部分包括生 产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。细菌和真菌会分解动植物遗体或动 物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环,真菌和细菌是 在生态系统中扮演分解者。据此解答。

【解答】解: A.生态系统中的绿色植物能够利用太阳能进行光合作用制造有机物为其他生物提 供能量和食物,属于生产者, 而动物以现成的有机物为食物,属于消费者。乌溪江湿地的生产者 是浮游植物,浮游动物属于消费者。 A 不正确。

B、食物链是指生产者和消费者之间的捕食关系而形成的一种链状关系,食物链的开头是生产者, 小鱼→大鱼中没有生产者。B 不正确。

C、生物群落指生活在一定的自然区域内, 相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。乌 溪湿地中的所有鱼类不是一个生物群落。 C 不正确。

第 11 页(共 17 页)

D、生态系统中各种生物的种类和数量保持相对稳定的状态叫做生态平衡, 一段时间后,该池塘 中各种生物的数量和所占的比例又会处于相对稳定的状态。说明生态系统具有一定的自我调节能

力,但这种能力是有一定限度的。乌溪湿地生态系统的自动调节能力是有限的。 D 正确。 故选: D。

12. 【分析】1、种群: 在一定的自然区域内, 同种生物的所有个体是一个种群。

2、群落: 在一定的自然区域内, 所有的种群组成一个群落。

3、生态系统: 生物群落与他的无机环境相互作用形成的统一整体。

【解答】解:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫种群。群落是指在相同时间聚集在一定地 域中各种生物种群的集合。所以,一口池塘里的鲤鱼以及池塘里的全部生物,分别叫做:种群和 群落。

故选: C。 13. 【分析】人类活动是全球气候系统中的重要成员之一,也是气候变化的一个重要影响因素。

【解答】解: A.含磷洗涤剂的广泛使用与排放是发生赤潮的主要原因之一,导致藻类疯长, 引 起水中缺氧,生物大量死亡,与环境污染有关,故选项错误。

B、酸雨的形成主要是煤等化石燃烧燃烧产生的二氧化硫、二氧化氮排放到空气中发生化学反应 后的生成物溶于雨水形成的,与环境污染有关,故选项错误。

C、冰箱制冷剂氟里昂等排放到空气中,能破坏臭氧层,引起臭氧层空洞, 与环境污染有关, 故 选项错误。

D、火山爆发是由于炽热的岩浆在极大的压力下突破地壳,喷涌而出,与地壳的运动有关,与环 境污染无关,故选项正确。

故选: D。 14. 【分析】威胁生物多样性的原因有:栖息地的丧失、人类的滥捕乱杀和外来物种的入侵。其 中主要的是栖息地的丧失。据此解答。

【解答】解:威胁生物多样性的原因有滥砍乱发导致栖息地的破坏、偷猎、盲目引进外来物种、 环境污染等,这些都属于人类的活动,人类对环境的改造幅度已经很大且地域扩张也很厉害,导 至环境变化太大,很多物种的生活地域越来越小,且不能适应环境改造所带来的新的环境,以至

第 12 页(共 17 页)

于灭绝, 如乱砍滥伐、过度放牧、不合理的开发(围湖造田、垦荒、湿地开发等)、使生存环境 被破坏与改变, 不再适和生物生存, 导致野生生物的濒危或面临灭绝。可见 B 符合题意。

故选: B。

二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答 15. 【分析】环境影响生物、生物必须适应环境、生物又能影响环境, 解答时可以从生物与环境 相互影响两的方面来分析。

【解答】解:(1) 甲图中的旗形树,其树冠像一面旗帜,旗形树冠是盛吹定向强风形成的,因此 旗形树是由于单侧风影响的,是对大风环境的适应。

(2) 乙图中是生活在寒冷海域中的海豹,其胸部皮下脂肪的厚度可以达到 60mm,脂肪保暖有利 于保持体温维持正常的生长,胸部皮下的脂肪厚可以保护胸内的器官心脏避免冻伤。这说明生物 能适应(寒冷) 环境。

(3) 荒漠地区干旱少雨, 丙图中是在荒漠中生活的骆驼, 其尿液非常少,当体温升高到 46℃时 才会出汗, 这是对荒漠干旱环境的适应。

(4)丁图中是荒漠中的仙人掌,仙人掌叶成刺状,减少蒸腾作用, 肥厚的茎内储存着大量的水 分,以适应于干旱缺水环境。

故答案为:(1) 大风环境

(2) 寒冷

(3) 缺水

(4) 针; 缺水

16. 【分析】大气中的臭氧层能吸收来自太阳辐射的紫外线, 保护地球上的生物。

【解答】解:在大气层中有一厚度极薄的臭氧层。臭氧层能吸收太阳辐射中的大量紫外线,使地 球上的生物免遭紫外线的伤害。氟利昂是臭氧层破坏的元凶,氟里昂在常温下都是无色气体或易 挥发液体,略有香味, 低毒, 化学性质稳定,常被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂,广泛用于家用 电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。目前大气臭氧层正在遭到破坏形成臭氧 层空洞,如果臭氧层形成空洞,会使更多的紫外线照射到地球表面,导致皮肤癌的发病率大大增 加。

故答案为: 紫外线。

第 13 页(共 17 页)

17.【分析】(1)生态系统中能量的最终来源是太阳能。

(2) 能量在食物网中的流动是单向的,逐级递减的,营养级越高, 获得的能量就越少;

(3) 生态系统中的生物成分包括生产者、消费者、分解者。

【解答】解:(1) 在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。所以,生态系统 中,各种生物生命活动的能量最终来源于太阳能; (2)能量在食物网中流动时单向流动且逐级递减,营养级越高,获得的能量越少,图中最长的 食物链是草→ 昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰; (3)生物群落指某生态系统中的所有生物。生态系统中的生物成分包括生产者、消费者、分解 者,草是生产者,昆虫, 鸟,青蛙蛇,鼠,猫头鹰是消费者, 还缺少分解者;

故答案为:(1) 太阳能;

(2) 草→ 昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰; 单向流动,逐级递减;

(3) 分解者。 18. 【分析】 1、食物链和食物网是生态系统的营养结构.生态系统中贮存于有机物中的化学能, 通过一系列吃与被吃的关系,把生物与生物紧密地联系起来,这种生物之间以食物营养关系彼此 联系起来的结构,称为食物链。 2、生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分 和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙) 等;生物部分包括生产者(绿 色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄 物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用。进入生态循环,真菌和细菌是在生态系 统中扮演分解者。

【解答】解:(1) 如图所示: 构成的食物链有:小草→ 鼠→猫头鹰;小草→ 鼠→蛇→猫头鹰;小 草→ 鼠→蛇→猫头鹰两条食物链。 (2)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部 分和生物部分。图中小草是生产者。鼠、蛇、猫头鹰是消费者;细菌真菌是分解者,所以缺少的 是非生物成分。

故答案为:(1) 2

第 14 页(共 17 页)

(2) 非生物成分。 19.【分析】1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温 度、土壤(泥沙) 等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、种群是指一定空间和时间内同种个体的总和。

【解答】解:(1) 细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供 给植物进行光合作用,进入生态循环。所以,湿地中的细菌和真菌属于生态系统生物成分中的分 解者。 (2)种群是指一定空间和时间内同种个体的总和。所以,生活在湿地中的所有震旦鸦雀构成了 一个种群。

故答案为:(1) 分解者

(2) 种群

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答 20. 【分析】(1)种子的萌发的环境条件为一定的水分、适宜的温度和充足的空气;自身条件是 胚是完整的、胚是活的、种子不在休眠期以及胚发育所需的营养物质。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外, 其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验, 使实验结果具有说服力。一般来说,对实 验变量进行处理的, 就是实验组。没有处理的就是对照组。

【解答】解:(1)【统计和分析】探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”, 因此一段时间后,统计各组水稻种子的萌发数量(或发芽率),进行比较。

(2) [预测结果]如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用, 实验结果应是随着重金属污 染液浓度的升高,水稻种子的萌发数量(或发芽率)逐渐降低。 (3)实验方案存在缺陷。还需要增加一个实验, 用与实验组等量的蒸馏水代替金属污染液, 培 养水稻种子,其目的是形成对照。

故答案为:(1) 萌发数量(或发芽率)。

(2) 随着重金属污染液浓度的升高, 水稻种子的萌发数量(或发芽率) 逐渐降低。

(3) 等量的蒸馏水。

21. 【分析】此题考查的是探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,通过此题体会科学探究的方法 第 15 页(共 17 页)

步骤。

【解答】解:(2) 由于提出的问题是鼠妇会选择阴暗的环境吗? 可作出两种假设: 鼠妇会选择阴 暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。 (3)一侧盖上不透光的厚纸板,另一侧盖上透明的玻璃板, 目的是设置以光照为唯一变量的对 照组。这样在铁盒内就形成了明亮和黑暗两种环境。

不能用 1 只鼠妇, 所用鼠妇的数量要多, 因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现 误差。如果采集的鼠妇生病、或受其它非生物因素的影响、处于特殊生长时期等都会导致实验结 论出错,所以为了避免出现此类偏差,实验中应尽可能多选几只鼠妇,尽可能排除其他因素的干 扰。

(4) 因为一次实验存在一定的偶然性和误差, 取多次的实验的平均值, 可以减少误差。

通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论: 光对鼠妇的生活有影响, 鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

故答案为:(2) 鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)光照;否; 一只鼠妇数量太少,误差太大, 实验偶然性太大。(4)求平均值;光对鼠妇的 生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.【分析】(1) 一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、 水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌) 组成。 (2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系, 所以食物链中不应该出现分解者和 非生物部分.食物链的正确写法是: 生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:(1) 由图可知,图中有 2 条食物链分别是: 桑→蚕→小鱼→大鱼,桑→蚕→大鱼.其 中最长的一条食物链:桑 →蚕→小鱼→大鱼。 (2)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物,它们将有机物分解成简单的无机物, 归 还到无机环境中,促进了物质的循环。

(3)能分解生活垃圾的微生物种类有枯草芽孢杆菌、固氮菌、放线菌等, 其中枯草芽孢杆菌会

第 16 页(共 17 页)

分泌抗生素抑制其它菌种的生长,它与其它菌种的关系是竞争关系。

故答案为:(1) 桑→蚕→小鱼→大鱼

(2) 有机物

(3) 竞争。 23. 【分析】(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包 括非生物部分和生物部分。

(2)在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着, 但是在一般情况下,生态系统中各 种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统其有一定的自动调节能力。

【解答】解:(1)一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,简称群落; (2)在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统 具有一定的自动调节能力。 生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,但生态系统的资 源和空间是有限的,所以,其自动调节能力也是有限的。一般来说,生态系统中的生物种类越多, 营养结构越复杂,自我调节能力就越大,反之, 调节能力就小。所以热带雨林生态系统的自动调 节最大,该农场的农业生态系统的自我调节能量较大,小型生态瓶的自动调节最小。

故答案为:(1) 群落;

(2) ②①③。

第 17 页(共 17 页)

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题 (本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的)

1.深溪地处海曙西部与余姚市大隐镇云溪村相接,深溪村三面环山,是一个天然的绿色氧吧,夏 天立足于山溪边,一汪清泉, 从西山深处而来, 穿村而过,缓缓不断。沿山溪一路上行,是延绵 不绝的山林。山上拥有丰富的动植物资源,还有众多微生物等。山上所有生物构成一个( )

A.生物圈 B.生态系统 C.群落 D.种群

2.如图表示某食物链中各生物体内有毒物质 DDT 的相对含量,有关说法中正确的是( )

A.该食物链可表示为丙→ 甲→ 乙→丁

B.推测该食物链中丙生物的数量最多

C.该食物链中丁生物一定是植物

D.若丁生物的数量大量减少,乙生物的数量会大量增多

3.人类在生物圈中扮演的角色是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.以上都不是

4.某小岛上, 树木茂盛,虫鸣鸟叫,鼠窜蛇爬. 下列说法正确的是( )

A.小岛上所有的鸟是一个种群

B.小岛生态系统中最重要的成分是昆虫

C.要使小岛维持原状, 必须要有微生物

第 1 页(共 17 页)

D.小岛生态系统的非生物物质和能量是指阳光和空气 5.某生物兴趣小组的同学为探究“温度对鼠妇生活的影响”,设置了一组对照实验。以下几组对

照,符合他们实验要求的是( )

第 2 页(共 17 页)

A.明亮干燥与明亮潮湿

C.干燥, 25℃与潮湿, 25℃

B.黑暗, 25℃与黑暗, 5℃

D.黑暗干燥与黑暗潮湿

6.如图为生态系统物质循环示意图,其中甲、乙、丙分别代表三类不同的生物。下列有关叙述正

确的是( )

A.图中的甲是分解者

B.图中的丙是生态系统的主要成分

C.图中的甲、乙、丙构成了一个完整的生态系统

D.图中的生物可构成这样一条食物链:丙→ 甲→ 乙

7.竹节虫具有与树枝相似的体形,用“欺骗”的方式保护自己免遭捕食者的袭击,在生物学上我

们称为( )

A.保护色 B.警戒色 C.拟态 D.相似

8.神农架生长着一种名为“神农香菊”的野菊花, 能发出迷人的芳香。有人尝试把它移栽到别的

地方, 却发现它的香气消失了, 这一现象说明了( )

A.环境不能影响生物

C.环境能影响生物

B.生物能改变环境

D.生物能适应环境

9.2018 年国庆期间,支付宝“中国锦鲤”火遍全国。锦鲤和金鱼起源于中国,都是具有吉祥意

义的观赏鱼,锦鲤不能与金鱼交配,但能与鲤鱼进行交配并繁殖出具有生殖能力的后代。下列关 于锦鲤的说法正确的是( )

A.锦鲤和鲤鱼是不同物种

B.锦鲤和金鱼是同一物种

C.锦鲤体温会随环境温度的变化而改变

D.锦鲤能利用皮肤进行辅助呼吸

10.为应对全球气候变化,彰显大国责任和担当,我国提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到

峰值, 2060 年前实现碳中和”的庄严目标。为了实现这一目标,下列做法错误的是( )

A.大力开展植树造林

C.开发风能等清洁能源

B.使用一次性餐具

D.垃圾分类回收处理

11.2008 年 2 月 2 日是第 13 个“世界湿地日”.下列有关湿地生态系统的叙述,正确的是( )

A.湿地的生产者是浮游动物

B.小鱼→大鱼是湿地中的一条食物链

C.湿地中的所有鱼类是一个生物种群

D.湿地生态系统的自我调节能力是有限的

12.一口池圹里的鲤鱼以及池圹里的全部生物,分别叫做( )

A.种群和生态系统

C.种群和群落

B.群落和生态系统

D.群落和种群

13.下列现象与环境污染无关的是( )

A.赤潮 B.酸雨 C.臭氧空洞 D.火山爆发

14.造成大多数生物灭绝的主要原因是( )

A.生物之间互相争斗, 弱势种群失败

B.由于各种原因使生存条件恶化,丧失栖息地

C.全球气温变暖, 不适应高温环境

D.生物种类增加, 食物来源减少

二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.请你分析图中的四幅图片,并根据生物的形态结构或生活方式与环境相适应的特点来回答下 第 3 页(共 17 页)

列问题。

(1) 甲图中的旗形树, 其树冠像一面旗帜,这是对 环境的适应。

(2) 乙图中是生活在寒冷海域中的海豹,其胸部皮下脂肪的厚度可以达到 60mm,这是对 环境的适应。

(3 活的骆驼, 其尿液非常少, 当体温升高到 46℃时才会出汗,这是对 环境的适应。 (4)丁图中是荒漠中的仙人掌,其叶特化为 状,肥厚的茎内贮藏着大量的水分,这也 是对 环境的一种适应。

16.6 月 5 日是环境日,当今环境保护越来越受人们关注,而近年来, 环境恶化正是困扰我们的 重要问题。人为大气污染物的排放,使地球外层的臭氧层遭到不同程度的破坏, 减弱了臭氧层吸 收 的作用。

17.某温带草原里有鸟、昆虫、猫头鹰、青蛙和鼠、蛇等 6 种动物, 它们相互间的关系如图,请 据图回答问题:

(1) 该草原生态系统中的能量主要来自草固定的 。

(2) 写出图中流入猫头鹰体内能量最少的食物链是 ;能量在食物网中传递具有 的特点。

(3) 若该食物网表示生态系统中生物群落一部分, 则还缺少 这一成分。

18.如图为某草原中的各种生物关联图, 请据图作答:

第 4 页(共 17 页)

(1) 图中共有 条食物链;

(2) 要构成一个生态系统,图中还缺少的成分是 。

19.湿地在物质循环,能量流动和物种迁移与演变方面发挥着不可替代的作用。杭州湾国家湿地 公园是集湿地恢复、湿地研究和环境教育于一体的湿地生态旅游区, 分为自然湿地和工程湿地两 大部分。

(1) 湿地中的细菌和真菌属于生态系统生物成分中的 。

(2)杭州湾湿地是鸟类天堂。今年春天, 浙江野鸟会的多名会员在湿地中拍摄到了被列为世界

濒危物种红皮书的震旦鸦雀。生活在湿地中的所有震旦鸦雀构成了一个 。

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答 20.兴趣小组为探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”,进行了如下实验。

【方法和步骤】①采集重金属污染液 500 毫升,用蒸馏水将其逐级稀释 10、102 、103 、104 倍, 获得 4 种不同浓度的重金属污染液。②取 4 只相同的培养皿,分别编号为甲、乙、丙、丁, 垫上 纱布,加入等体积的不同浓度的重金属污染液,浸润纱布。③挑选籽粒饱满、大小相似的水稻种 子 200 粒。随机均分成 4 组,分别均匀放入上述 4 只培养皿的纱布上。

④将 4 只培养皿置于 25℃恒温培养箱内, 每天给它们补充等量、相应浓度的重金属污染液。

第 5 页(共 17 页)

【统计和分析】一段时间后,统计计算各组水稻种子的 ,进行比较。

【预测结果】如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用,实验结果应是 。

【反思与评价】实验方案存在缺陷。还需要增加一个实验,另取 1 只培养皿中加入 作为 对照。

21.如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块, 常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑 色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为 什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。 (1) 提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2) 作出假设: (3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明 的玻璃板, 在铁盘两侧的中央处各放 5 只鼠妇, 观察鼠妇的行为。该实验的变量是 。如 果在铁盘两侧中央各放 l 只鼠妇是否可以得出准确的结论? 。

为什么? 。

(4) 分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了 5 次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0 只 1 只 2 只 0 只 2 只

阴暗 10 只 9 只 8 只 10 只 8 只

为了使实验结论更准确, 应对上述数据做怎样的处理? 。

从中得出的实验结论是 。

四 、解答题 (12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22. “桑基鱼塘”是生态文明建设中一个绿色、环保、循环的农业经济系统,如图是“桑基鱼塘” 生态系统模式图,据图回答问题:

(1) 据图写出这个生态系统中最长的一条食物链: 。

(2) 微生物属于生态系统生物成分中的分解者,它可以分解生活垃圾中的 。(选填“有 机物”或“无机物”)

第 6 页(共 17 页)

(3)能分解生活垃圾的微生物种类有枯草芽孢杆菌、固氮菌、放线菌等, 其中枯草芽孢杆菌会 分泌抗生素抑制其他菌种的生长,它与其他菌种的关系是 。

23.衢州是全国生态保护纲要确定的九个生态良好地区之一,是浙江省重要的生态屏障。如图是 衢州某农场无废弃物农业生态模式示意图。

(1) 该农场中所有的生物可以看作是一个 。

(2) 下列生态系统的自动调节能力由强到弱的顺序是 (填序号)。

①该农场的农业生态系统

②热带雨林生态系统

③小型生态瓶

第 7 页(共 17 页)

0.第二章单元测试卷答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是正确的) 1. 【分析】在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落, 简称群落。

【解答】解:在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,因此山上所有生物构成一 个群落。

故选: C。

2.【分析】在一个食物链中营养级别越高数量越少,图中丙的相对数量最多营养级别最低,属于 生产者,甲次之属于初级消费者,乙属于次级消费者,丁属于第三级消费者。

【解答】解:由于进入生态系统地有毒、难分解的物质会沿食物链积累,根据图中各生物有毒物 质的相对含量, 可知该食物链为:丁→ 乙→ 甲→丙,A 错误; 丁属于生产者,在该食物链中数量 最多, B 错误;丁属于生产者, 数量最多,C 正确;乙以丁为食, 若丁生物的数量大量减少,乙

会因食物减少而数量减少,D 错误。

故选: C。

3. 【分析】一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分, 非生物部分包括阳光、空气、水、 温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

【解答】解:生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的 绿色植物。消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色 植物制造的有机物。分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有 的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。分析可知,人类在生物

圈中扮演的角色是消费者。

故选: B。

第 8 页(共 17 页)

4.【分析】在一定的地域内生物与环境所形成的统一整体叫生态系统,生态系统的组成包括生物 部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、温度、水分、土壤等,生物包括生产者(绿色 植物)、消费者(所有动物)和消费者(腐生细菌和真菌).

【解答】解: A.在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群, 小岛上所有的鸟是多 个种群,A 错误;

B、生态系统中最基本、最重要的成分是生产者, 所以小岛生态系统中最重要的成分是树木, 昆 虫属于消费者, B 错误;

C、腐生微生物是分解者,是生态系统不可缺少的成分,能将动植物遗体中的有机物分解成二氧 化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用, 进行光合作用,制造有机物,促进物质循 环。所以要使小岛维持原状,必须要有微生物,C 正确;

D、非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气等, D 错误。

故选: C。

5.【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同 以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说, 对实验变量进行处理的, 就是实验组。没有处理的就是对照组。

【解答】解:由于该实验探究的是温度对鼠妇的影响,所以实验的变量应该是温度。实验设计: 选一个长方形的铁盒, 以中线为界,放在黑暗环境中,在铁盒里设置了一侧设置 25℃,另一侧 设置 5℃; 然后把鼠妇放进铁盒中, 过一段时间后观察、记录鼠妇的分布情况。

故选: B。

6.【分析】由我们所学的知识可以知道:一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生 物部分由生产者(植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌) 组成。据此可以解答本题。

【解答】解: 由图可以知道: 图中甲, 乙, 丙既可以吸收从大气中吸收气体,也向大气中释放气 体, 故甲,乙,丙分别是三种不同的生物;丙有箭头指向乙,甲也有箭头指向乙,说明乙是分解 者, 甲和乙的遗体经过分解者的分解后,也能释放出二氧化碳、含氮的无机盐等物质,归还到无 机环境,促进物质的循环;丙指向甲的箭头代表的是丙被甲捕食,所以丙是绿色植物是生态系统 中的生产者,通过光合作用将二氧化碳和水合成有机物并将光能转变为化学能储藏在有机物中。

第 9 页(共 17 页)

是一切消费者和分解者物质和能量的源泉, 又能进行呼吸作用释放出二氧化碳, 是生态系统中的 主要成分;图中甲生物为动物,作为消费者,直接或间接地以植物为食,通过消化和吸收,将摄 取的有机物变成自身能够利用的物质,这些物质在动物体内经过呼吸作用,释放能量,同时也产 生二氧化碳、尿液等物质。这些物质可以被生产者利用,所以 A,C,D 三个选项错误,只有 B 正确。

故选: B。

7.【分析】拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎 者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种。

【解答】解: A.保护色动物外表颜色与周围环境相类似,如大刀螂的颜色与环境一致呈草绿色, 目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现, 属于保护色;错误;

B、警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程 中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。有些动物如瓢虫鞘翅具有鲜艳的色斑,目 的是威慑、警告其它动物,不要靠近我, 属于警戒色;错误;

C、拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离 物种, 或者是引诱猎物靠近物种。竹节虫看起来像竹枝, 是欺瞒捕猎者远离属于拟态。正确; D、竹节虫看起来像竹枝,是欺瞒捕猎者远离属于拟态,不是相似。错误。

故选: C。

8.【分析】在各种环境的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都对其生活环境表现出一定的 适应。生物不但能适应环境, 也能改变环境,同时环境影响生物,此题从环境对生物的影响进行 解答。

【解答】解:神农架生长着一种野菊花,它能散发出阵阵芳香,而把它移植到其他地方,就会失 去香味,体现了环境能够影响生物。这是因为其他地方与神农架的水分、土壤、光照、温度不同 造成的。

故选: C。

9. 【分析】鱼类生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳。

【解答】解:AB、锦鲤不能与金鱼交配,但能与鲤鱼进行交配并繁殖,可见锦鲤和鲤鱼是同一物

第 10 页(共 17 页)

种,锦鲤和金鱼是不同物种,错误。

B、锦鲤体温会随环境温度的变化而改变, 属于变温动物, 正确。

D、锦鲤属于鱼类, 用鳃呼吸,不能利用皮肤进行辅助呼吸,错误。

故选: C。

10. 【分析】根据“碳达峰”,即二氧化碳的排放不再增长;“碳中和”的含义是工厂或企业通过 某些方式来相抵自身产生的二氧化碳,从而实现零排放二氧化碳, 进行分析判断。

【解答】解: A.大力开展植树造林,植物光合作用吸收二氧化碳, 释放出氧气,可保持大气中 CO2 含量的相对稳定, 有利于实现碳达峰、碳中和, 故选项错误。

B、使用一次性餐具,增加了资源的消耗、二氧化碳的排放, 不利于实现碳达峰、碳中和,故选 项正确。

C、开发风能等清洁能源,能减少二氧化碳的排放, 有利于实现碳达峰、碳中和,故选项错误。 D、垃圾分类回收处理, 能节约资源、减少二氧化碳的排放, 有利于实现碳达峰、碳中和,故选 项错误。

故选: B。 11. 【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非 生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙) 等; 生物部分包括生 产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。细菌和真菌会分解动植物遗体或动 物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环,真菌和细菌是 在生态系统中扮演分解者。据此解答。

【解答】解: A.生态系统中的绿色植物能够利用太阳能进行光合作用制造有机物为其他生物提 供能量和食物,属于生产者, 而动物以现成的有机物为食物,属于消费者。乌溪江湿地的生产者 是浮游植物,浮游动物属于消费者。 A 不正确。

B、食物链是指生产者和消费者之间的捕食关系而形成的一种链状关系,食物链的开头是生产者, 小鱼→大鱼中没有生产者。B 不正确。

C、生物群落指生活在一定的自然区域内, 相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。乌 溪湿地中的所有鱼类不是一个生物群落。 C 不正确。

第 11 页(共 17 页)

D、生态系统中各种生物的种类和数量保持相对稳定的状态叫做生态平衡, 一段时间后,该池塘 中各种生物的数量和所占的比例又会处于相对稳定的状态。说明生态系统具有一定的自我调节能

力,但这种能力是有一定限度的。乌溪湿地生态系统的自动调节能力是有限的。 D 正确。 故选: D。

12. 【分析】1、种群: 在一定的自然区域内, 同种生物的所有个体是一个种群。

2、群落: 在一定的自然区域内, 所有的种群组成一个群落。

3、生态系统: 生物群落与他的无机环境相互作用形成的统一整体。

【解答】解:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫种群。群落是指在相同时间聚集在一定地 域中各种生物种群的集合。所以,一口池塘里的鲤鱼以及池塘里的全部生物,分别叫做:种群和 群落。

故选: C。 13. 【分析】人类活动是全球气候系统中的重要成员之一,也是气候变化的一个重要影响因素。

【解答】解: A.含磷洗涤剂的广泛使用与排放是发生赤潮的主要原因之一,导致藻类疯长, 引 起水中缺氧,生物大量死亡,与环境污染有关,故选项错误。

B、酸雨的形成主要是煤等化石燃烧燃烧产生的二氧化硫、二氧化氮排放到空气中发生化学反应 后的生成物溶于雨水形成的,与环境污染有关,故选项错误。

C、冰箱制冷剂氟里昂等排放到空气中,能破坏臭氧层,引起臭氧层空洞, 与环境污染有关, 故 选项错误。

D、火山爆发是由于炽热的岩浆在极大的压力下突破地壳,喷涌而出,与地壳的运动有关,与环 境污染无关,故选项正确。

故选: D。 14. 【分析】威胁生物多样性的原因有:栖息地的丧失、人类的滥捕乱杀和外来物种的入侵。其 中主要的是栖息地的丧失。据此解答。

【解答】解:威胁生物多样性的原因有滥砍乱发导致栖息地的破坏、偷猎、盲目引进外来物种、 环境污染等,这些都属于人类的活动,人类对环境的改造幅度已经很大且地域扩张也很厉害,导 至环境变化太大,很多物种的生活地域越来越小,且不能适应环境改造所带来的新的环境,以至

第 12 页(共 17 页)

于灭绝, 如乱砍滥伐、过度放牧、不合理的开发(围湖造田、垦荒、湿地开发等)、使生存环境 被破坏与改变, 不再适和生物生存, 导致野生生物的濒危或面临灭绝。可见 B 符合题意。

故选: B。

二 、填空题 (30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答 15. 【分析】环境影响生物、生物必须适应环境、生物又能影响环境, 解答时可以从生物与环境 相互影响两的方面来分析。

【解答】解:(1) 甲图中的旗形树,其树冠像一面旗帜,旗形树冠是盛吹定向强风形成的,因此 旗形树是由于单侧风影响的,是对大风环境的适应。

(2) 乙图中是生活在寒冷海域中的海豹,其胸部皮下脂肪的厚度可以达到 60mm,脂肪保暖有利 于保持体温维持正常的生长,胸部皮下的脂肪厚可以保护胸内的器官心脏避免冻伤。这说明生物 能适应(寒冷) 环境。

(3) 荒漠地区干旱少雨, 丙图中是在荒漠中生活的骆驼, 其尿液非常少,当体温升高到 46℃时 才会出汗, 这是对荒漠干旱环境的适应。

(4)丁图中是荒漠中的仙人掌,仙人掌叶成刺状,减少蒸腾作用, 肥厚的茎内储存着大量的水 分,以适应于干旱缺水环境。

故答案为:(1) 大风环境

(2) 寒冷

(3) 缺水

(4) 针; 缺水

16. 【分析】大气中的臭氧层能吸收来自太阳辐射的紫外线, 保护地球上的生物。

【解答】解:在大气层中有一厚度极薄的臭氧层。臭氧层能吸收太阳辐射中的大量紫外线,使地 球上的生物免遭紫外线的伤害。氟利昂是臭氧层破坏的元凶,氟里昂在常温下都是无色气体或易 挥发液体,略有香味, 低毒, 化学性质稳定,常被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂,广泛用于家用 电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。目前大气臭氧层正在遭到破坏形成臭氧 层空洞,如果臭氧层形成空洞,会使更多的紫外线照射到地球表面,导致皮肤癌的发病率大大增 加。

故答案为: 紫外线。

第 13 页(共 17 页)

17.【分析】(1)生态系统中能量的最终来源是太阳能。

(2) 能量在食物网中的流动是单向的,逐级递减的,营养级越高, 获得的能量就越少;

(3) 生态系统中的生物成分包括生产者、消费者、分解者。

【解答】解:(1) 在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。所以,生态系统 中,各种生物生命活动的能量最终来源于太阳能; (2)能量在食物网中流动时单向流动且逐级递减,营养级越高,获得的能量越少,图中最长的 食物链是草→ 昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰; (3)生物群落指某生态系统中的所有生物。生态系统中的生物成分包括生产者、消费者、分解 者,草是生产者,昆虫, 鸟,青蛙蛇,鼠,猫头鹰是消费者, 还缺少分解者;

故答案为:(1) 太阳能;

(2) 草→ 昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰; 单向流动,逐级递减;

(3) 分解者。 18. 【分析】 1、食物链和食物网是生态系统的营养结构.生态系统中贮存于有机物中的化学能, 通过一系列吃与被吃的关系,把生物与生物紧密地联系起来,这种生物之间以食物营养关系彼此 联系起来的结构,称为食物链。 2、生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分 和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙) 等;生物部分包括生产者(绿 色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄 物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用。进入生态循环,真菌和细菌是在生态系 统中扮演分解者。

【解答】解:(1) 如图所示: 构成的食物链有:小草→ 鼠→猫头鹰;小草→ 鼠→蛇→猫头鹰;小 草→ 鼠→蛇→猫头鹰两条食物链。 (2)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部 分和生物部分。图中小草是生产者。鼠、蛇、猫头鹰是消费者;细菌真菌是分解者,所以缺少的 是非生物成分。

故答案为:(1) 2

第 14 页(共 17 页)

(2) 非生物成分。 19.【分析】1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温 度、土壤(泥沙) 等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、种群是指一定空间和时间内同种个体的总和。

【解答】解:(1) 细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供 给植物进行光合作用,进入生态循环。所以,湿地中的细菌和真菌属于生态系统生物成分中的分 解者。 (2)种群是指一定空间和时间内同种个体的总和。所以,生活在湿地中的所有震旦鸦雀构成了 一个种群。

故答案为:(1) 分解者

(2) 种群

三 、实验题 (16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答 20. 【分析】(1)种子的萌发的环境条件为一定的水分、适宜的温度和充足的空气;自身条件是 胚是完整的、胚是活的、种子不在休眠期以及胚发育所需的营养物质。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外, 其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验, 使实验结果具有说服力。一般来说,对实 验变量进行处理的, 就是实验组。没有处理的就是对照组。

【解答】解:(1)【统计和分析】探究“不同浓度的重金属污染液对水稻种子萌发是否有影响”, 因此一段时间后,统计各组水稻种子的萌发数量(或发芽率),进行比较。

(2) [预测结果]如果重金属污染液对水稻种子的萌发有抑制作用, 实验结果应是随着重金属污 染液浓度的升高,水稻种子的萌发数量(或发芽率)逐渐降低。 (3)实验方案存在缺陷。还需要增加一个实验, 用与实验组等量的蒸馏水代替金属污染液, 培 养水稻种子,其目的是形成对照。

故答案为:(1) 萌发数量(或发芽率)。

(2) 随着重金属污染液浓度的升高, 水稻种子的萌发数量(或发芽率) 逐渐降低。

(3) 等量的蒸馏水。

21. 【分析】此题考查的是探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,通过此题体会科学探究的方法 第 15 页(共 17 页)

步骤。

【解答】解:(2) 由于提出的问题是鼠妇会选择阴暗的环境吗? 可作出两种假设: 鼠妇会选择阴 暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。 (3)一侧盖上不透光的厚纸板,另一侧盖上透明的玻璃板, 目的是设置以光照为唯一变量的对 照组。这样在铁盒内就形成了明亮和黑暗两种环境。

不能用 1 只鼠妇, 所用鼠妇的数量要多, 因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现 误差。如果采集的鼠妇生病、或受其它非生物因素的影响、处于特殊生长时期等都会导致实验结 论出错,所以为了避免出现此类偏差,实验中应尽可能多选几只鼠妇,尽可能排除其他因素的干 扰。

(4) 因为一次实验存在一定的偶然性和误差, 取多次的实验的平均值, 可以减少误差。

通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论: 光对鼠妇的生活有影响, 鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

故答案为:(2) 鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)光照;否; 一只鼠妇数量太少,误差太大, 实验偶然性太大。(4)求平均值;光对鼠妇的 生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案

的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.【分析】(1) 一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、 水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌) 组成。 (2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系, 所以食物链中不应该出现分解者和 非生物部分.食物链的正确写法是: 生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:(1) 由图可知,图中有 2 条食物链分别是: 桑→蚕→小鱼→大鱼,桑→蚕→大鱼.其 中最长的一条食物链:桑 →蚕→小鱼→大鱼。 (2)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物,它们将有机物分解成简单的无机物, 归 还到无机环境中,促进了物质的循环。

(3)能分解生活垃圾的微生物种类有枯草芽孢杆菌、固氮菌、放线菌等, 其中枯草芽孢杆菌会

第 16 页(共 17 页)

分泌抗生素抑制其它菌种的生长,它与其它菌种的关系是竞争关系。

故答案为:(1) 桑→蚕→小鱼→大鱼

(2) 有机物

(3) 竞争。 23. 【分析】(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包 括非生物部分和生物部分。

(2)在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着, 但是在一般情况下,生态系统中各 种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统其有一定的自动调节能力。

【解答】解:(1)一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,简称群落; (2)在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统 具有一定的自动调节能力。 生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,但生态系统的资 源和空间是有限的,所以,其自动调节能力也是有限的。一般来说,生态系统中的生物种类越多, 营养结构越复杂,自我调节能力就越大,反之, 调节能力就小。所以热带雨林生态系统的自动调 节最大,该农场的农业生态系统的自我调节能量较大,小型生态瓶的自动调节最小。

故答案为:(1) 群落;

(2) ②①③。

第 17 页(共 17 页)

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况