第2课 人民教育事业的发展

图片预览

文档简介

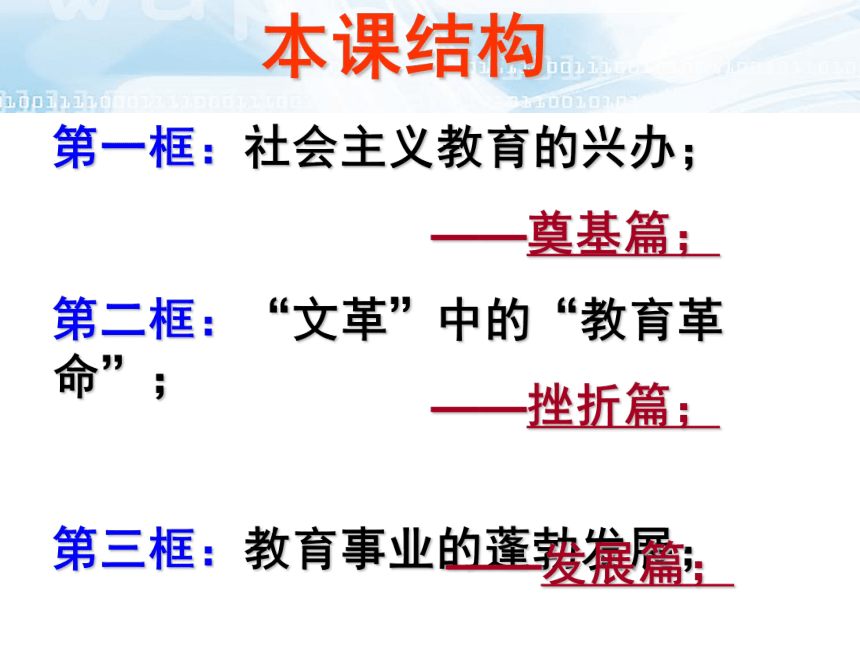

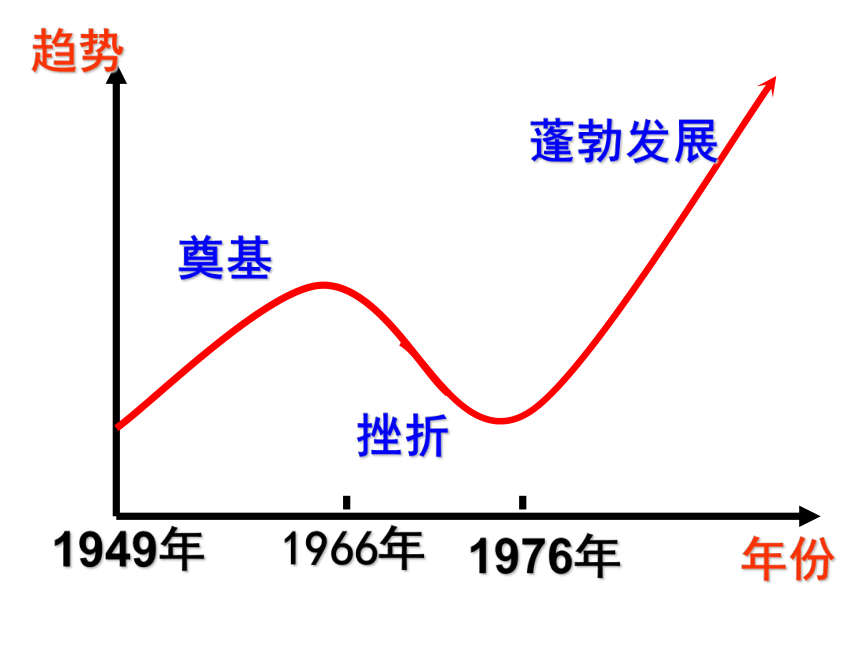

课件46张PPT。国运兴衰,系于教育人民教育事业的发展本课结构第一框:社会主义教育的兴办;

第二框:“文革”中的“教育革命”;

第三框:教育事业的蓬勃发展;——奠基篇;——挫折篇;——发展篇;1966年1976年1949年趋势年份奠基挫折蓬勃发展一、社会主义教育的兴办; 1、新中国的教育方针;

2、新中国教育方针和政策的重要内容;

3、新中国教育的性质; 阅读本框前面两段内容,思考:思考:根据这一方针,新中国是怎样改造旧教育的?影响又怎样? 刚解放时,我国学龄儿童入学率还不到20%,成人的文盲则高达55%。为此全国工农教育会议提出:

从1951年开始进行全国规模的识字运动。 识字是终身学习的关键,

是民主和公民社会的基础工具,

是社会和经济发展的先决条件,

更是最基本的人权。联合国教科文组织提出: 1953年11月中央扫除文盲工作委员会发布《关于扫盲标准、毕业考试等暂行办法的通知》

“扫除文盲的标准是:

干部和工人识2000常用字,能阅读通俗书报,能写200—300字的 应用短文;

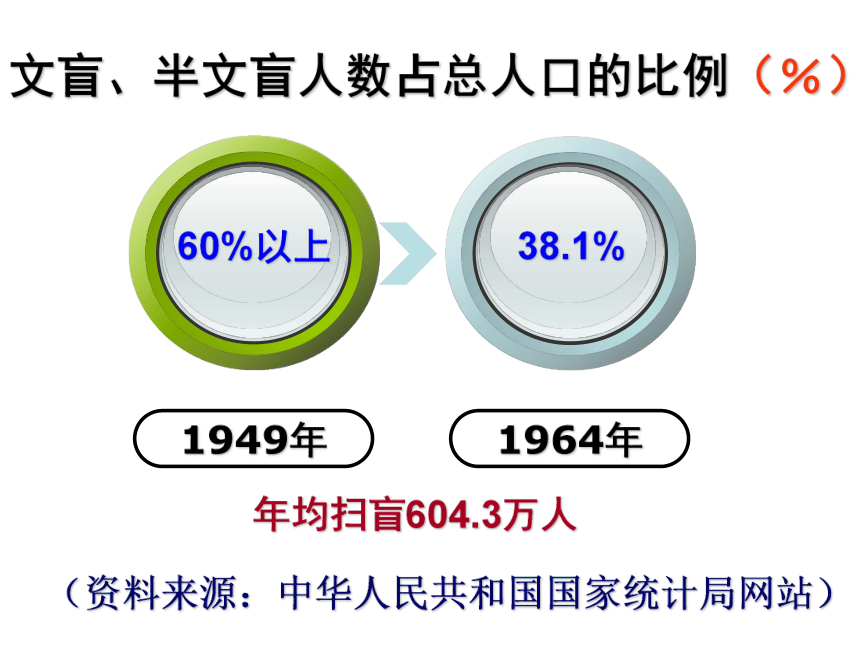

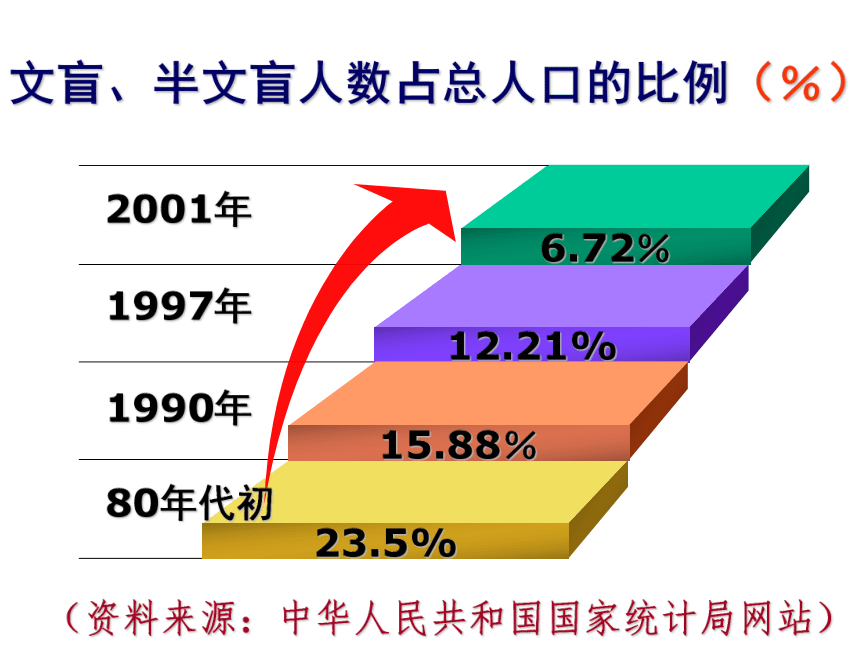

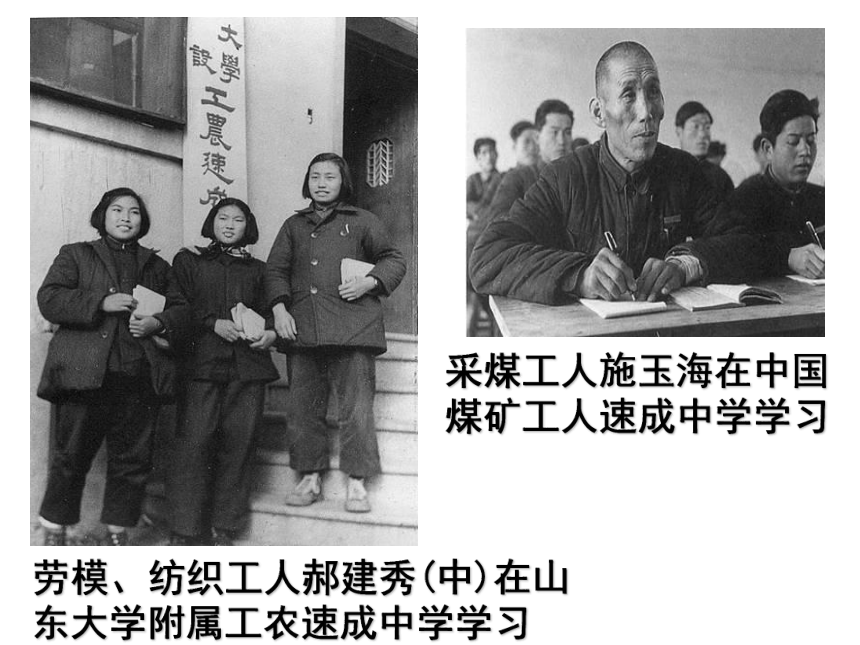

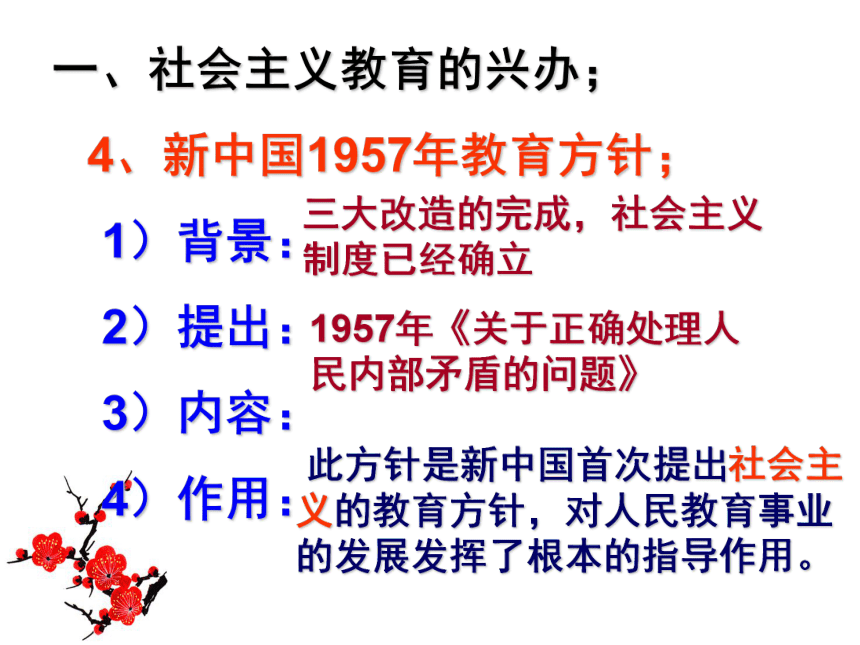

农民识1000常用字,大体上能阅读通俗的书报,能写农村中常用的便条、收据等。世界扫盲日9月8日(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)年均扫盲604.3万人 文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)劳模、纺织工人郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习一、社会主义教育的兴办; 4、新中国1957年教育方针; 1)背景:

2)提出:

3)内容:

4)作用:三大改造的完成,社会主义制度已经确立 1957年《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 此方针是新中国首次提出社会主义的教育方针,对人民教育事业的发展发挥了根本的指导作用。 思考:为推动教育方针的实施.

刘少奇实行了哪两种教育制度和两种劳动制度?

在办学体制上有何措施?新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较——《千秋基业 壮丽诗篇——共和国教育50年 》

(教育部部长 陈至立 1999年) 一、社会主义教育的兴办; 5、新中国的教育成就; ——到1965年,中国教育事业初步形成较完整的国民教育体系。 奠定了共和国教育教育持续发展的坚实基础;

培养造就了一大批国家经济建设的新生骨干力量。 巩固:新中国成立后,教育面临的首要问题是( )

A. 制定新的教育方针

B. 德育放在重要位置

C. 倡导“两种教育制度”

D. 培养少数民族干部

巩固:中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在( )

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期 D. 改革开放时期AB二、“文化大革命”中的“教育革命”; 1、文革对教育冲击;

(阅读本框前面两段)1)学校“停课闹革命”。

2)大中小学校停止招生。

3)知识青年“上山下乡”运动。 毛主席,你是我的偶像——一个毛的超级FAN“北大”红卫兵批判校长陆平等“反动学术权威” 真正有组织、大规模地把大批城镇青年送到农村去,则是在文革后期,毛泽东决定给红卫兵运动刹车的时候。1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开,1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学生,后来被称为“老三届”),全部前往农村。文革中上山下乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系在一起。知识青年“上山下乡”这是四点零八分的北京

食 指

……

终于抓住了什么东西,

管他是谁的手,不能松,

因为这是我的北京,

这是我的最后的北京。 到“文革”结束后的1978年,全国下乡知青

总数累计已达1700万人。 二、“文化大革命”中的“教育革命”; 2、“教育革命”;

(阅读本框第三、四段)1)领导体制:

2)教学体制:

3)高校招生体制:工宣队进校,贫下中农管校。 “开门办校”,缩短学制。 招工农学员(办“七二一工人大学”) 二、“文化大革命”中的“教育革命”; 3、高校恢复招生(1970);1)对象:

2)方法:

3)影响:工农兵; 群众推荐,领导批准和学校复审结合; 学生----,教师积极性---,教学秩序---,教学质量---。二、“文化大革命”中的“教育革命”; 4、文革对教育的影响: “文化大革命”对中国教育事业造成了极其严重的破坏,使中国在一个时期内出现了“文化断层”、“人才断层”的局面,全国文盲和半文盲人数急剧增加,严重影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。 “文革”十年,教育受严重破坏,濒临崩溃。 ——《国外经济统计资料(1949-1976)》 二战后,日本教育开始实行9年免费义务教育制度。 1957年获理工农医专业博士学位的占博士总数的88%。 1965-1970年培养出19万工科中级技术人员。

——刘天纯《日本改革史纲》三、教育事业的蓬勃发展; 1、背景:

“文化大革命”结束后,中国教育界经过拨乱反正,平反大批冤假错案,广大教育工作者在政治上获得了新生。(1)平反冤假错案;

(2)恢复高考制度(1977年);

(3)提高教师的社会地位和经济待遇,使尊师重教成为社会风气。 1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度恢复后的第一次考试。

77级学生说的最多的一句话:“高考改变了我一生的命运。”校园中最流行的口号是:全国流行的口号:“团结起来,振兴中华”(北大学子)“从我做起,从现在做起。”(清华学子)把失去的光阴夺回来!三、教育事业的蓬勃发展; 2、措施: 1)坚持“三个面向”,深化教育改革;

2)“科教兴国”战略的提出;

3)教育立法; 教育法律法规体系的基本框架初步建立“科教兴国” A、提出:1995年;

《关于加强科学技术进步的决定》。 科教兴国,是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣富强。

——中共中央、国务院《关于加强科学

技术进步的决定》(1995年) 结合书本,结合材料,分析“科教兴国”战略的主要内容? 1976年,文革结束,十年的浩劫给国家带来了严重的人才断层,邓小平对此忧心忡忡,1977年5月的一天,还没恢复工作的邓小平,在一次谈话中说:“我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去。发展科学技术,不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才。没有知识,没有人才,怎么上得去?科学技术这么落后怎么行?” “科教兴国” A、提出:1995年;《关于加强科学技术进步的决定》。 B、原因:

科技是第一生产力;

科技的进步,关键在于培养人才;

教育是人才培养的基地。C、意义:有力地推动了中国教育事业的发展。

江泽民同志曾说:

“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”

教育是知识创新、传播和应用的主要基地,也是培育创新精神和创新人才的摇篮。无论在培养高素质的劳动者和专业人才方面,还是在提高创新能力和提供知识、技术创新成果以及增强民族凝聚力方面,教育都具有独特的重要意义。

——江泽民探究活动:

综合以上所述,新时期中国教育事业突飞猛进的原因有哪些? 1)环境改善:

2)经济需要:

3)政府政策:“文革”结束后,党和政府对教育界进行了拨乱反正,尊师重教的风气逐步形成。 改革开放和社会主义现代化建设的需要。 三个面向.科教兴国.教育立法。4)世界各国教育的发展的推动。 三、教育事业的蓬勃发展; 3、新时期的教育成就:

各类教育跨上新台阶。 两基、职教和普教、成教、高教。新闻:

从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费,2007年扩大到中部和东部地区;对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费。 巩固:20世纪90年代以来党和政

府把教育事业摆在优先发展的地

位,提出的战略是( )

A、科教兴国

B、教育革命

C、三个面向

D、信息高速公路A巩固:改革开放以来,教育蓬勃发展,主要表现为( ) ①“两种教育制度”和“两种劳动制度”的提出;②“七二一工人大学”的创办;③实行九年义务教育;④完善教育立法;⑤邓小平提出教育的“三个面向” A、①②③ B、③④⑤

C、①③④ D、①②⑤B教育兴办教育挫折教育繁荣百年大计 教育为本国运兴衰 系于教育 我们留下一个什么样的世界给子孙,在很大程度上取决于我们给世界留下什么样的子孙后代。

——《世界教育报告》(1990年)有一流的教育,才能成为一流的国家。

——温家宝(2006年7月18日)

第二框:“文革”中的“教育革命”;

第三框:教育事业的蓬勃发展;——奠基篇;——挫折篇;——发展篇;1966年1976年1949年趋势年份奠基挫折蓬勃发展一、社会主义教育的兴办; 1、新中国的教育方针;

2、新中国教育方针和政策的重要内容;

3、新中国教育的性质; 阅读本框前面两段内容,思考:思考:根据这一方针,新中国是怎样改造旧教育的?影响又怎样? 刚解放时,我国学龄儿童入学率还不到20%,成人的文盲则高达55%。为此全国工农教育会议提出:

从1951年开始进行全国规模的识字运动。 识字是终身学习的关键,

是民主和公民社会的基础工具,

是社会和经济发展的先决条件,

更是最基本的人权。联合国教科文组织提出: 1953年11月中央扫除文盲工作委员会发布《关于扫盲标准、毕业考试等暂行办法的通知》

“扫除文盲的标准是:

干部和工人识2000常用字,能阅读通俗书报,能写200—300字的 应用短文;

农民识1000常用字,大体上能阅读通俗的书报,能写农村中常用的便条、收据等。世界扫盲日9月8日(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)年均扫盲604.3万人 文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)劳模、纺织工人郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习一、社会主义教育的兴办; 4、新中国1957年教育方针; 1)背景:

2)提出:

3)内容:

4)作用:三大改造的完成,社会主义制度已经确立 1957年《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 此方针是新中国首次提出社会主义的教育方针,对人民教育事业的发展发挥了根本的指导作用。 思考:为推动教育方针的实施.

刘少奇实行了哪两种教育制度和两种劳动制度?

在办学体制上有何措施?新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较——《千秋基业 壮丽诗篇——共和国教育50年 》

(教育部部长 陈至立 1999年) 一、社会主义教育的兴办; 5、新中国的教育成就; ——到1965年,中国教育事业初步形成较完整的国民教育体系。 奠定了共和国教育教育持续发展的坚实基础;

培养造就了一大批国家经济建设的新生骨干力量。 巩固:新中国成立后,教育面临的首要问题是( )

A. 制定新的教育方针

B. 德育放在重要位置

C. 倡导“两种教育制度”

D. 培养少数民族干部

巩固:中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在( )

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期 D. 改革开放时期AB二、“文化大革命”中的“教育革命”; 1、文革对教育冲击;

(阅读本框前面两段)1)学校“停课闹革命”。

2)大中小学校停止招生。

3)知识青年“上山下乡”运动。 毛主席,你是我的偶像——一个毛的超级FAN“北大”红卫兵批判校长陆平等“反动学术权威” 真正有组织、大规模地把大批城镇青年送到农村去,则是在文革后期,毛泽东决定给红卫兵运动刹车的时候。1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开,1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学生,后来被称为“老三届”),全部前往农村。文革中上山下乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系在一起。知识青年“上山下乡”这是四点零八分的北京

食 指

……

终于抓住了什么东西,

管他是谁的手,不能松,

因为这是我的北京,

这是我的最后的北京。 到“文革”结束后的1978年,全国下乡知青

总数累计已达1700万人。 二、“文化大革命”中的“教育革命”; 2、“教育革命”;

(阅读本框第三、四段)1)领导体制:

2)教学体制:

3)高校招生体制:工宣队进校,贫下中农管校。 “开门办校”,缩短学制。 招工农学员(办“七二一工人大学”) 二、“文化大革命”中的“教育革命”; 3、高校恢复招生(1970);1)对象:

2)方法:

3)影响:工农兵; 群众推荐,领导批准和学校复审结合; 学生----,教师积极性---,教学秩序---,教学质量---。二、“文化大革命”中的“教育革命”; 4、文革对教育的影响: “文化大革命”对中国教育事业造成了极其严重的破坏,使中国在一个时期内出现了“文化断层”、“人才断层”的局面,全国文盲和半文盲人数急剧增加,严重影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。 “文革”十年,教育受严重破坏,濒临崩溃。 ——《国外经济统计资料(1949-1976)》 二战后,日本教育开始实行9年免费义务教育制度。 1957年获理工农医专业博士学位的占博士总数的88%。 1965-1970年培养出19万工科中级技术人员。

——刘天纯《日本改革史纲》三、教育事业的蓬勃发展; 1、背景:

“文化大革命”结束后,中国教育界经过拨乱反正,平反大批冤假错案,广大教育工作者在政治上获得了新生。(1)平反冤假错案;

(2)恢复高考制度(1977年);

(3)提高教师的社会地位和经济待遇,使尊师重教成为社会风气。 1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度恢复后的第一次考试。

77级学生说的最多的一句话:“高考改变了我一生的命运。”校园中最流行的口号是:全国流行的口号:“团结起来,振兴中华”(北大学子)“从我做起,从现在做起。”(清华学子)把失去的光阴夺回来!三、教育事业的蓬勃发展; 2、措施: 1)坚持“三个面向”,深化教育改革;

2)“科教兴国”战略的提出;

3)教育立法; 教育法律法规体系的基本框架初步建立“科教兴国” A、提出:1995年;

《关于加强科学技术进步的决定》。 科教兴国,是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣富强。

——中共中央、国务院《关于加强科学

技术进步的决定》(1995年) 结合书本,结合材料,分析“科教兴国”战略的主要内容? 1976年,文革结束,十年的浩劫给国家带来了严重的人才断层,邓小平对此忧心忡忡,1977年5月的一天,还没恢复工作的邓小平,在一次谈话中说:“我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去。发展科学技术,不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才。没有知识,没有人才,怎么上得去?科学技术这么落后怎么行?” “科教兴国” A、提出:1995年;《关于加强科学技术进步的决定》。 B、原因:

科技是第一生产力;

科技的进步,关键在于培养人才;

教育是人才培养的基地。C、意义:有力地推动了中国教育事业的发展。

江泽民同志曾说:

“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”

教育是知识创新、传播和应用的主要基地,也是培育创新精神和创新人才的摇篮。无论在培养高素质的劳动者和专业人才方面,还是在提高创新能力和提供知识、技术创新成果以及增强民族凝聚力方面,教育都具有独特的重要意义。

——江泽民探究活动:

综合以上所述,新时期中国教育事业突飞猛进的原因有哪些? 1)环境改善:

2)经济需要:

3)政府政策:“文革”结束后,党和政府对教育界进行了拨乱反正,尊师重教的风气逐步形成。 改革开放和社会主义现代化建设的需要。 三个面向.科教兴国.教育立法。4)世界各国教育的发展的推动。 三、教育事业的蓬勃发展; 3、新时期的教育成就:

各类教育跨上新台阶。 两基、职教和普教、成教、高教。新闻:

从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费,2007年扩大到中部和东部地区;对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费。 巩固:20世纪90年代以来党和政

府把教育事业摆在优先发展的地

位,提出的战略是( )

A、科教兴国

B、教育革命

C、三个面向

D、信息高速公路A巩固:改革开放以来,教育蓬勃发展,主要表现为( ) ①“两种教育制度”和“两种劳动制度”的提出;②“七二一工人大学”的创办;③实行九年义务教育;④完善教育立法;⑤邓小平提出教育的“三个面向” A、①②③ B、③④⑤

C、①③④ D、①②⑤B教育兴办教育挫折教育繁荣百年大计 教育为本国运兴衰 系于教育 我们留下一个什么样的世界给子孙,在很大程度上取决于我们给世界留下什么样的子孙后代。

——《世界教育报告》(1990年)有一流的教育,才能成为一流的国家。

——温家宝(2006年7月18日)

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史