2023年中考化学沪教版(全国)专题强化--应用广泛的酸、碱、盐(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023年中考化学沪教版(全国)专题强化--应用广泛的酸、碱、盐(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 156.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-02 16:36:04 | ||

图片预览

文档简介

2023年中考化学沪教版(全国)专题强化--应用广泛的酸、碱、盐

一、单选题

1.相等质量的氯化钠、氯化钾、氯化钙,分别与质量相等、质量分数也相等的硝酸银溶液反应,生成沉淀质量(用各物质化学式表示)的大小关系有以下几种猜测,不正确的是

A.NaCl= KCl= CaCl2 B.CaCl2=NaCl>KCl

C.CaCl2>NaCl=KCl D.CaCl2>NaCl>KCl

2.下列实验方案不能达到目的的是

选项 实验目的 实验方案

A 区分白酒和白醋 闻气味,通过气味区分

B 区分黄铜和纯铜 相互刻画,通过划痕区分

C 区分铜粉和铁粉 分别滴加稀盐酸,通过是否有气泡区分

D 区分碳粉和MnO2 观察,通过颜色区分

A.A B.B C.C D.D

3.下列俗语或成语所涉及的内容与化学变化或化学性质无关的是

A.铁杵成针 B.蜡炬成灰 C.烈火真金 D.海枯石烂

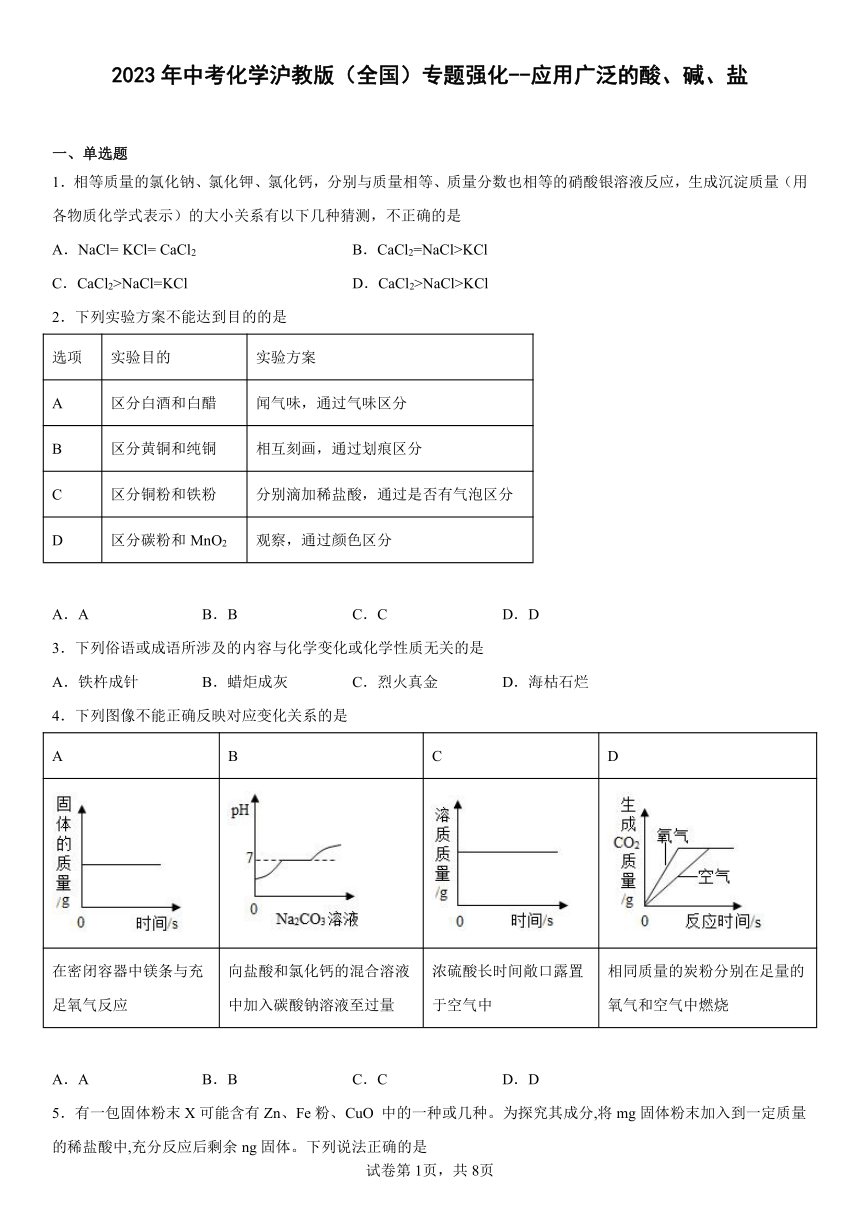

4.下列图像不能正确反映对应变化关系的是

A B C D

在密闭容器中镁条与充足氧气反应 向盐酸和氯化钙的混合溶液中加入碳酸钠溶液至过量 浓硫酸长时间敞口露置于空气中 相同质量的炭粉分别在足量的氧气和空气中燃烧

A.A B.B C.C D.D

5.有一包固体粉末X可能含有Zn、Fe粉、CuO 中的一种或几种。为探究其成分,将mg固体粉末加入到一定质量的稀盐酸中,充分反应后剩余ng固体。下列说法正确的是

A.若固体粉末X含有铁,则m可能小于n

B.若充分反应后溶液中含有四种阳离子,则剩余固体一定为纯净物

C.若充分反应后溶液中含有三种阳离子,则固体粉末X一定由三种物质组成

D.剩余ng固体可能由铁和组成

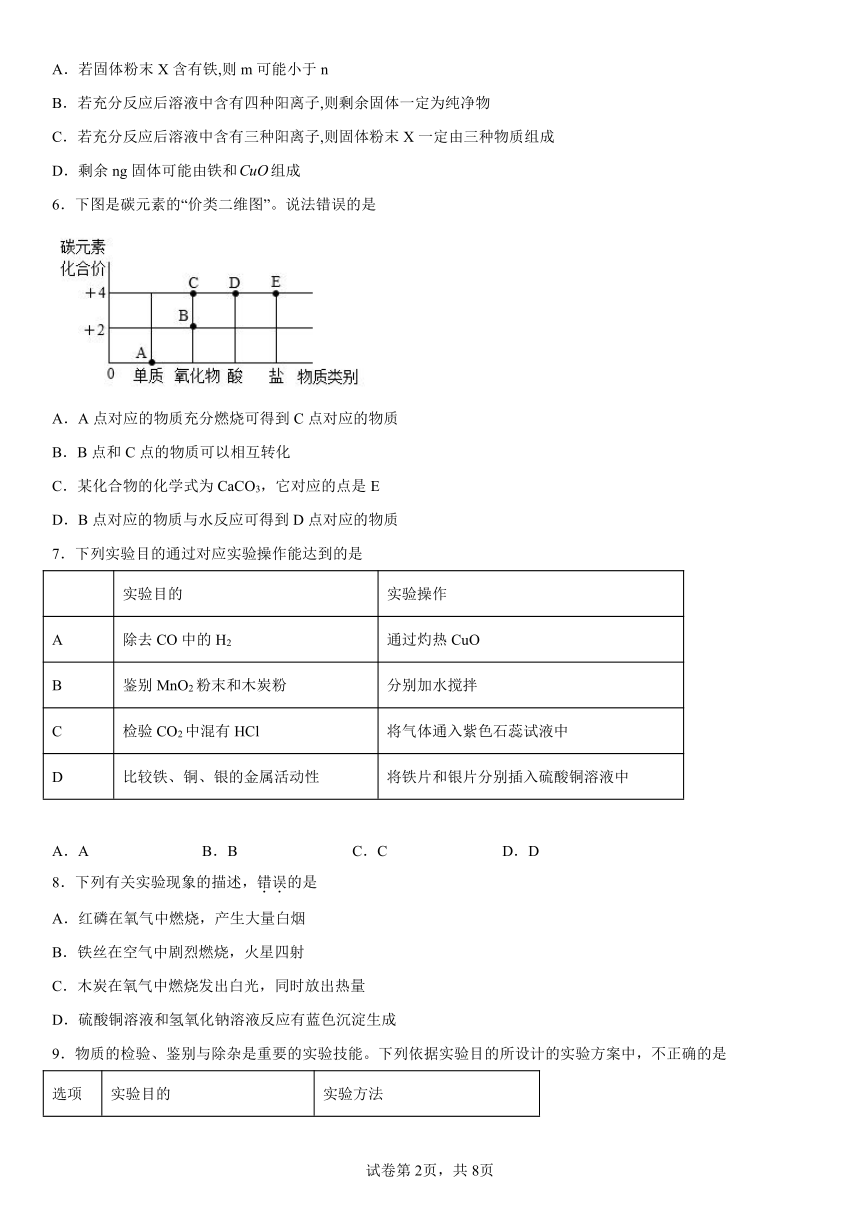

6.下图是碳元素的“价类二维图”。说法错误的是

A.A点对应的物质充分燃烧可得到C点对应的物质

B.B点和C点的物质可以相互转化

C.某化合物的化学式为CaCO3,它对应的点是E

D.B点对应的物质与水反应可得到D点对应的物质

7.下列实验目的通过对应实验操作能达到的是

实验目的 实验操作

A 除去CO中的H2 通过灼热CuO

B 鉴别MnO2粉末和木炭粉 分别加水搅拌

C 检验CO2中混有HCl 将气体通入紫色石蕊试液中

D 比较铁、铜、银的金属活动性 将铁片和银片分别插入硫酸铜溶液中

A.A B.B C.C D.D

8.下列有关实验现象的描述,错误的是

A.红磷在氧气中燃烧,产生大量白烟

B.铁丝在空气中剧烈燃烧,火星四射

C.木炭在氧气中燃烧发出白光,同时放出热量

D.硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应有蓝色沉淀生成

9.物质的检验、鉴别与除杂是重要的实验技能。下列依据实验目的所设计的实验方案中,不正确的是

选项 实验目的 实验方法

A 检验某气体是否为O2 用带火星的木条检验

B 除去NaCl溶液中的Na2CO3 向溶液中加入适量稀盐酸

C 鉴别NH4NO3和NaCl 取样,加水,观察温度的变化

D 除去CaO中的CaCO3 加水溶解,过滤

A.A B.B C.C D.D

10.分析推理是化学学习过程中的常用方法,以下推理正确的是

A.单质中只含有一种元素,因此只含有一种元素的物质一定是单质

B.在同一化合物中,金属元素显正价,则非金属元素一定显负价

C.可燃物燃烧时温度需要达到着火点,所以降温至着火点以下能灭火

D.活泼金属能与稀盐酸反应产生气泡,则加入稀盐酸出现气泡的物质一定是活泼金属

11.下列物质的应用中,体现物质化学性质的是

A.生石灰做食品干燥剂 B.洗洁精乳化油污

C.稀有气体通电发光 D.分离液态空气制氧气

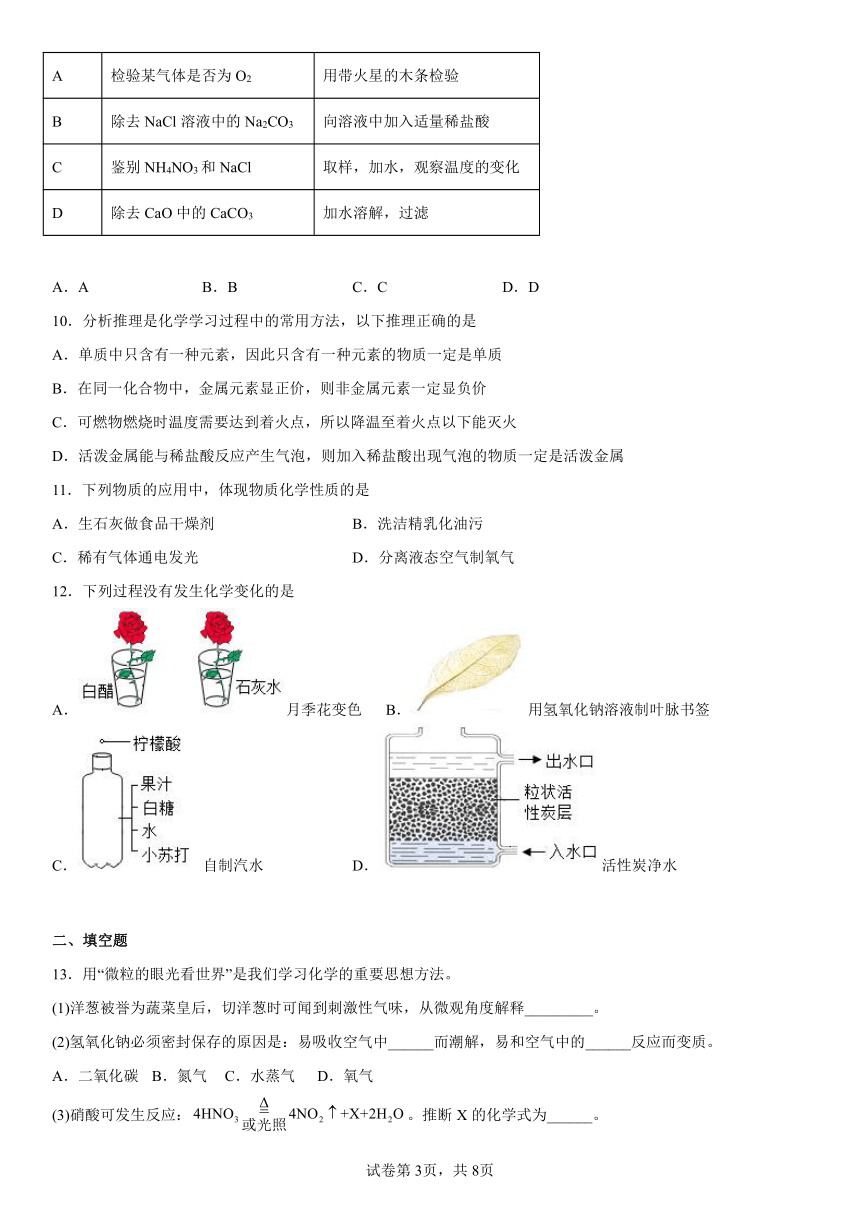

12.下列过程没有发生化学变化的是

A.月季花变色 B.用氢氧化钠溶液制叶脉书签

C.自制汽水 D.活性炭净水

二、填空题

13.用“微粒的眼光看世界”是我们学习化学的重要思想方法。

(1)洋葱被誉为蔬菜皇后,切洋葱时可闻到刺激性气味,从微观角度解释_________。

(2)氢氧化钠必须密封保存的原因是:易吸收空气中______而潮解,易和空气中的______反应而变质。

A.二氧化碳 B.氮气 C.水蒸气 D.氧气

(3)硝酸可发生反应:。推断X的化学式为______。

14.某粗盐中混有少量泥沙及MgCl2、CaCl2和Na2SO4

(1)加入适量的水将粗盐溶解。溶解粗盐时所加水的质量不宜过多,也不宜过少,过多会造成______,过少会使得精盐的产率______(填“偏高”或“偏低”)。

(2)过滤,所得溶液中的溶质是______

(3)向所得滤液中加入过量的BaCl2。发生的化学反应是______。反应后溶液中的溶质是未参加反应的______,生成的______,过量的______,产生的沉淀是______。

(4)继续滴加过量的氢氧化钠溶液。发生的化学反应是______。反应后溶液中的溶质是未参加反应的______,生成的______,过量的______,产生的沉淀是______。

(5)继续滴加过量的碳酸钠溶液。发生的化学反应是______。反应后溶液中的溶质是未参加反应的______,生成的______,过量的______,产生的沉淀是______。

(6)过滤,所得滤液中的溶质是______,滤渣是______。

(7)向滤液中加入过量的稀盐酸,发生的化学反应是______,反应后溶液中的溶质是______。

蒸发,得到纯净的氯化钠。

15.溶液酸碱性:属于化学性质,由_____试验。

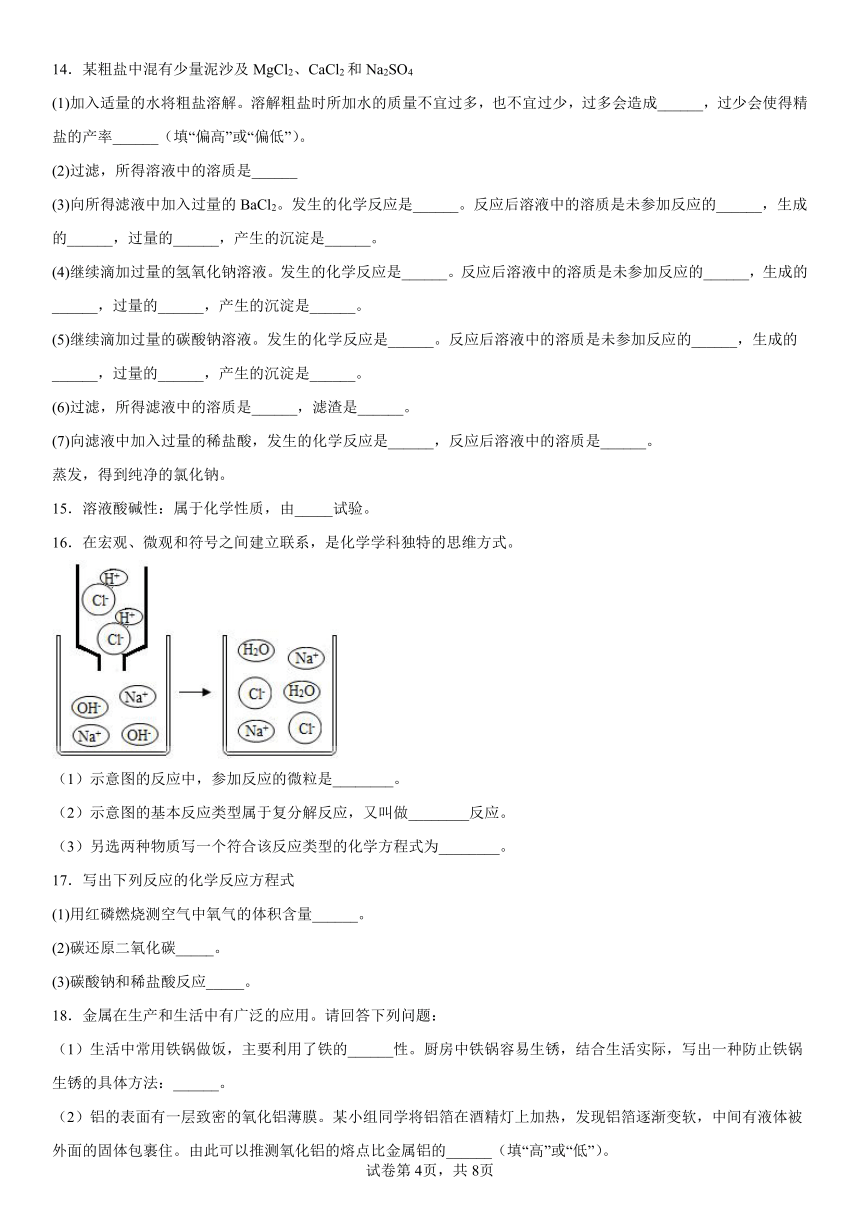

16.在宏观、微观和符号之间建立联系,是化学学科独特的思维方式。

(1)示意图的反应中,参加反应的微粒是________。

(2)示意图的基本反应类型属于复分解反应,又叫做________反应。

(3)另选两种物质写一个符合该反应类型的化学方程式为________。

17.写出下列反应的化学反应方程式

(1)用红磷燃烧测空气中氧气的体积含量______。

(2)碳还原二氧化碳_____。

(3)碳酸钠和稀盐酸反应_____。

18.金属在生产和生活中有广泛的应用。请回答下列问题:

(1)生活中常用铁锅做饭,主要利用了铁的______性。厨房中铁锅容易生锈,结合生活实际,写出一种防止铁锅生锈的具体方法:______。

(2)铝的表面有一层致密的氧化铝薄膜。某小组同学将铝箔在酒精灯上加热,发现铝箔逐渐变软,中间有液体被外面的固体包裹住。由此可以推测氧化铝的熔点比金属铝的______(填“高”或“低”)。

(3)青铜器表面常会有一些绿色的锈斑,这是因为铜能与空气中的氧气、水以及二氧化碳发生化合反应生成铜绿【Cu2(OH)2CO3】,请写出该反应的化学方程式______。

(4)某同学为验证铝、铜、银三种金属的活动性顺序,设计了以下四种实验方案,其中能达到目的的是______(填序号)。

A.将铝丝、铜丝分别放入AgNO3溶液中

B.将铝丝、银丝分别放入CuSO4溶液中

C.将铝丝分别放入CuSO4溶液、AgNO3溶液中

(5)将一定量的Zn粉和Cu粉投入到AgNO3溶液中,充分反应后过滤,得到滤渣和蓝色滤液,则滤渣中可能含有______,滤液中一定含有的溶质是______。

三、推断题

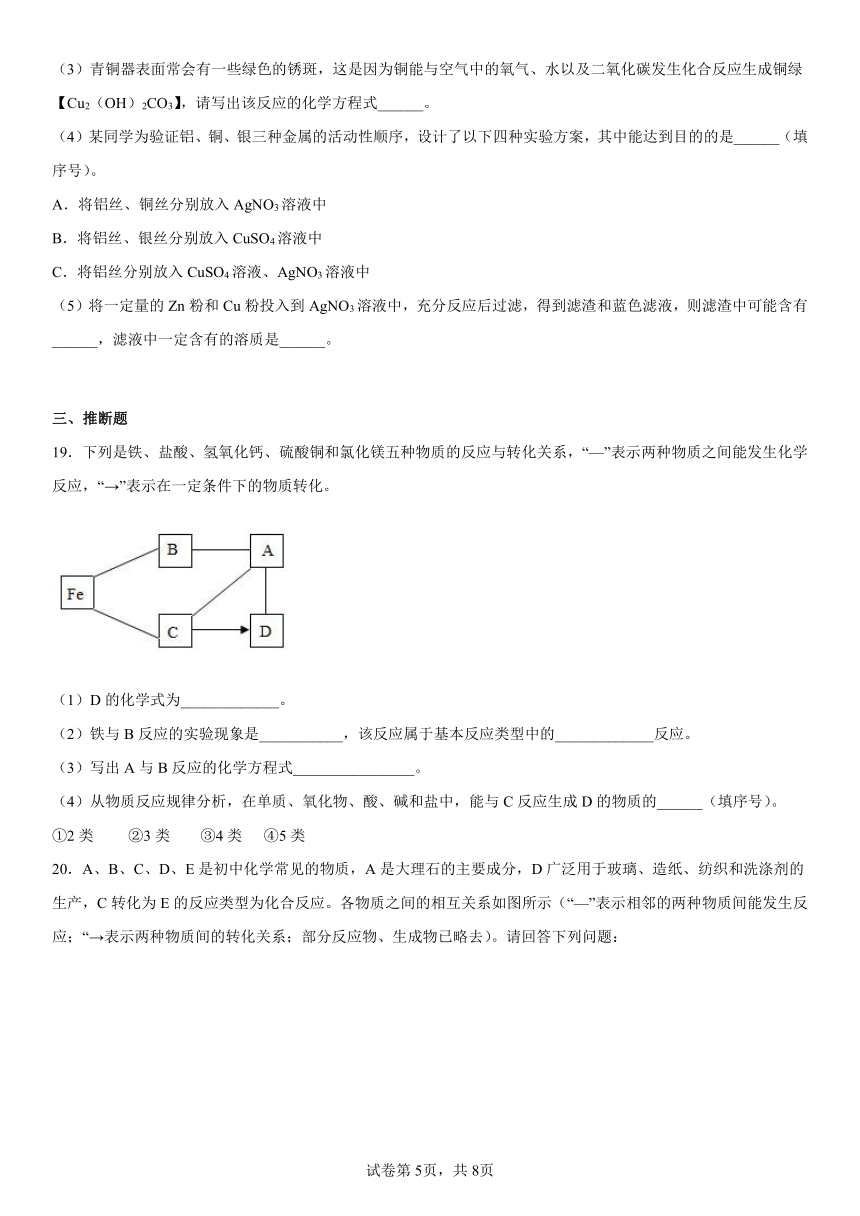

19.下列是铁、盐酸、氢氧化钙、硫酸铜和氯化镁五种物质的反应与转化关系,“—”表示两种物质之间能发生化学反应,“→”表示在一定条件下的物质转化。

(1)D的化学式为_____________。

(2)铁与B反应的实验现象是___________,该反应属于基本反应类型中的_____________反应。

(3)写出A与B反应的化学方程式________________。

(4)从物质反应规律分析,在单质、氧化物、酸、碱和盐中,能与C反应生成D的物质的______(填序号)。

①2类 ②3类 ③4类 ④5类

20.A、B、C、D、E是初中化学常见的物质,A是大理石的主要成分,D广泛用于玻璃、造纸、纺织和洗涤剂的生产,C转化为E的反应类型为化合反应。各物质之间的相互关系如图所示(“—”表示相邻的两种物质间能发生反应;“→表示两种物质间的转化关系;部分反应物、生成物已略去)。请回答下列问题:

(1)A的化学式为______,D的俗名叫______。

(2)C的用途为______。

(3)B→D发生的反应的方程式为______,这个反应______(填“属于”或“不属于”)复分解反应。

(4)D和E反应的化学方程式为______。

四、实验题

21.我国古代人民积累了许多对物质变化的认识。早在战国时期,《周礼 考工记》中载有“涑帛”的方法,即利用“灰”(草木灰,主要成分为K2CO3)和“蜃”(贝壳灰,主要成分为CaO)混合加水所得溶液来洗涤丝帛时,会与丝表面附着的丝胶蛋白发生反应,生成物可用水冲去,从而可把丝洗得干脆亮丽。化学小组对“混合加水所得溶液”的成分进行了探究。

【实验过程】

(1)如图1所示,步骤Ⅰ的反应会____(“放出”或“吸收”)热量,步骤Ⅱ的化学方程式为___。

(2)小组同学将烧杯丙中混合物过滤后得到澄清溶液,并对该溶液成分进行探究。

实验 步骤 现象 结论

实验1 取少量溶液于试管中,通入CO2。 _____ 证明该溶液中没有___。

实验2 另取少量溶液于试管中,滴加几滴稀盐酸。 始终没有明显现象 证明溶液中没有K2CO3。

【交流谈论】

(3)同学们将实验结果与老师交流,老师认为实验2的结论不一定准确,原因是____。

(4)经过谈论,同学们又进行实验3,请填写表格。

实验 步骤 现象 结论

实验3 取少量溶液于试管中,滴加足量的_____溶液。 有白色沉淀产生 证明溶液中有K2CO3。

【实验结论】

(5)根据以上实验,可得出烧杯丙中澄清溶液含有的溶质是_____(填化学式)。

【延伸应用】

(6)KOH溶液与NaOH溶液类似,长期暴露在空气中都会变质,在空气中使KOH溶液变质的物质是_____(填化学式)。

22.如图是实验室进行粗盐中难溶性杂质去除的实验。

(1)写出正确的操作顺序。(用序号表示)

(2)若粗盐中含有CaC12杂质,如何得到纯净的NaCl固体?(简要写出操作步骤)

五、计算题

23.化学小组参与“铅蓄废电池中硫酸回收”的研学项目,回收时需要测定电池废液中硫酸的质量分数。向装有50g废液的锥形瓶中加入质量分数为20%的氢氧化钠溶液,并充分搅拌,利用温度传感器等电子设备采集信息并绘制成下图,请据图回答相关问题。(杂可溶但不参加反应)

(1)该反应是____________(选填“吸热”或“放热”)反应。

(2)恰好完全反应时,溶液的温度为____________℃。

(3)计算废液中硫酸的质量分数_____。

(4)配制上述实验所用的氢氧化钠溶液。

①氢氧化钠固体应放在玻璃器皿中称量的原因是________;

②用量筒量水时仰视读数,会导致测定废液中硫酸的质量分数结果____________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

24.我国化学家侯德榜创立了侯氏制碱法,为世界制碱工业作出了杰出贡献。在实际生产的产品碳酸钠中会混有少量的氯化钠。现有纯碱样品,为测定该样品中碳酸钠的质量分数,已称取样品12g,放入80g水中使其完全溶解,再加入稀盐酸43.4g,恰好完全反应,气体全部逸出,得到氯化钠的不饱和溶液131g。请计算:

(1)生成二氧化碳的质量。

(2)样品中碳酸钠的质量分数(计算结果精确到0.1%)。

(3)反应后所得溶液中溶质的质量分数。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.D

3.A

4.A

5.B

6.D

7.D

8.B

9.D

10.C

11.A

12.D

13.(1)分子在不断的运动

(2) C A

(3)O2

14.(1) 蒸发结晶时间过长,浪费能源(或过滤时间长,延长实验时间等,合理即可) 偏低

(2)NaCl、MgCl2、CaCl2和Na2SO4

(3) NaCl、MgCl2、CaCl2 NaCl 氯化钠 BaCl2 氯化钡 BaSO4 硫酸钡

(4) NaCl、CaCl2、BaCl2 NaCl 氯化钠 NaOH 氢氧化钠 Mg(OH)2 氢氧化镁

(5) , NaCl、NaOH NaCl 氯化钠 Na2CO3 碳酸钠 CaCO3、BaCO3

(6) NaCl、NaOH、Na2CO3 BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3

(7) , NaCl、HCl

15.酸碱指示剂

16. 氢离子和氢氧根离子[或(H+)和(OH-)] 中和 Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4+2H2O

17.(1)

(2)

(3)

18. 导热 洗净擦干 高 B Cu(或铜) Zn(NO3)2和Cu(NO3)2(或硝酸锌和硝酸铜)

19. MgCl2 铁表面有红色物质出现,溶液由蓝色变为浅绿色 置换 Ca(OH)2+CuSO4=Cu(OH)2↓+CaSO4 ③

20.(1) CaCO3 纯碱 苏打

(2)用作食品干燥剂(合理即可)

(3) 不属于

(4)

21.(1) 放出 Ca(OH)2+K2CO3=CaCO3↓+2KOH

(2) 无明显现象 氢氧化钙 Ca(OH)2

(3)滴入的稀盐酸量不足,盐酸先和氢氧化钾反应,无法判断是否有碳酸钾

(4)氯化钡(合理即可)

(5)K2CO3、KOH

(6)CO2

22.(1)②⑤①④③

(2)将粗盐溶解,向其中加入过量碳酸钠溶液,充分反应后过滤,向滤液中加入足量(或适量)稀盐酸,蒸发结晶

23.(1)放热

(2)t3

(3)废液中硫酸的质量分数为19.6%

(4) 氢氧化钠固体易潮解,且腐蚀性较强 偏大

24.(1)根据质量守恒定律,反应前物质的总质量和反应后物质的总质量相等。则CO2的质量:

答:生成二氧化碳的质量为4.4g。

(2)样品中碳酸钠的质量分数为88.3%。

(3)所得溶液中氯化钠质量:11.7g+12g-10.6g=13.1g

反应后所得溶液中溶质质量分数:

答:反应后所得溶液在溶质质量分数为10%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.相等质量的氯化钠、氯化钾、氯化钙,分别与质量相等、质量分数也相等的硝酸银溶液反应,生成沉淀质量(用各物质化学式表示)的大小关系有以下几种猜测,不正确的是

A.NaCl= KCl= CaCl2 B.CaCl2=NaCl>KCl

C.CaCl2>NaCl=KCl D.CaCl2>NaCl>KCl

2.下列实验方案不能达到目的的是

选项 实验目的 实验方案

A 区分白酒和白醋 闻气味,通过气味区分

B 区分黄铜和纯铜 相互刻画,通过划痕区分

C 区分铜粉和铁粉 分别滴加稀盐酸,通过是否有气泡区分

D 区分碳粉和MnO2 观察,通过颜色区分

A.A B.B C.C D.D

3.下列俗语或成语所涉及的内容与化学变化或化学性质无关的是

A.铁杵成针 B.蜡炬成灰 C.烈火真金 D.海枯石烂

4.下列图像不能正确反映对应变化关系的是

A B C D

在密闭容器中镁条与充足氧气反应 向盐酸和氯化钙的混合溶液中加入碳酸钠溶液至过量 浓硫酸长时间敞口露置于空气中 相同质量的炭粉分别在足量的氧气和空气中燃烧

A.A B.B C.C D.D

5.有一包固体粉末X可能含有Zn、Fe粉、CuO 中的一种或几种。为探究其成分,将mg固体粉末加入到一定质量的稀盐酸中,充分反应后剩余ng固体。下列说法正确的是

A.若固体粉末X含有铁,则m可能小于n

B.若充分反应后溶液中含有四种阳离子,则剩余固体一定为纯净物

C.若充分反应后溶液中含有三种阳离子,则固体粉末X一定由三种物质组成

D.剩余ng固体可能由铁和组成

6.下图是碳元素的“价类二维图”。说法错误的是

A.A点对应的物质充分燃烧可得到C点对应的物质

B.B点和C点的物质可以相互转化

C.某化合物的化学式为CaCO3,它对应的点是E

D.B点对应的物质与水反应可得到D点对应的物质

7.下列实验目的通过对应实验操作能达到的是

实验目的 实验操作

A 除去CO中的H2 通过灼热CuO

B 鉴别MnO2粉末和木炭粉 分别加水搅拌

C 检验CO2中混有HCl 将气体通入紫色石蕊试液中

D 比较铁、铜、银的金属活动性 将铁片和银片分别插入硫酸铜溶液中

A.A B.B C.C D.D

8.下列有关实验现象的描述,错误的是

A.红磷在氧气中燃烧,产生大量白烟

B.铁丝在空气中剧烈燃烧,火星四射

C.木炭在氧气中燃烧发出白光,同时放出热量

D.硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应有蓝色沉淀生成

9.物质的检验、鉴别与除杂是重要的实验技能。下列依据实验目的所设计的实验方案中,不正确的是

选项 实验目的 实验方法

A 检验某气体是否为O2 用带火星的木条检验

B 除去NaCl溶液中的Na2CO3 向溶液中加入适量稀盐酸

C 鉴别NH4NO3和NaCl 取样,加水,观察温度的变化

D 除去CaO中的CaCO3 加水溶解,过滤

A.A B.B C.C D.D

10.分析推理是化学学习过程中的常用方法,以下推理正确的是

A.单质中只含有一种元素,因此只含有一种元素的物质一定是单质

B.在同一化合物中,金属元素显正价,则非金属元素一定显负价

C.可燃物燃烧时温度需要达到着火点,所以降温至着火点以下能灭火

D.活泼金属能与稀盐酸反应产生气泡,则加入稀盐酸出现气泡的物质一定是活泼金属

11.下列物质的应用中,体现物质化学性质的是

A.生石灰做食品干燥剂 B.洗洁精乳化油污

C.稀有气体通电发光 D.分离液态空气制氧气

12.下列过程没有发生化学变化的是

A.月季花变色 B.用氢氧化钠溶液制叶脉书签

C.自制汽水 D.活性炭净水

二、填空题

13.用“微粒的眼光看世界”是我们学习化学的重要思想方法。

(1)洋葱被誉为蔬菜皇后,切洋葱时可闻到刺激性气味,从微观角度解释_________。

(2)氢氧化钠必须密封保存的原因是:易吸收空气中______而潮解,易和空气中的______反应而变质。

A.二氧化碳 B.氮气 C.水蒸气 D.氧气

(3)硝酸可发生反应:。推断X的化学式为______。

14.某粗盐中混有少量泥沙及MgCl2、CaCl2和Na2SO4

(1)加入适量的水将粗盐溶解。溶解粗盐时所加水的质量不宜过多,也不宜过少,过多会造成______,过少会使得精盐的产率______(填“偏高”或“偏低”)。

(2)过滤,所得溶液中的溶质是______

(3)向所得滤液中加入过量的BaCl2。发生的化学反应是______。反应后溶液中的溶质是未参加反应的______,生成的______,过量的______,产生的沉淀是______。

(4)继续滴加过量的氢氧化钠溶液。发生的化学反应是______。反应后溶液中的溶质是未参加反应的______,生成的______,过量的______,产生的沉淀是______。

(5)继续滴加过量的碳酸钠溶液。发生的化学反应是______。反应后溶液中的溶质是未参加反应的______,生成的______,过量的______,产生的沉淀是______。

(6)过滤,所得滤液中的溶质是______,滤渣是______。

(7)向滤液中加入过量的稀盐酸,发生的化学反应是______,反应后溶液中的溶质是______。

蒸发,得到纯净的氯化钠。

15.溶液酸碱性:属于化学性质,由_____试验。

16.在宏观、微观和符号之间建立联系,是化学学科独特的思维方式。

(1)示意图的反应中,参加反应的微粒是________。

(2)示意图的基本反应类型属于复分解反应,又叫做________反应。

(3)另选两种物质写一个符合该反应类型的化学方程式为________。

17.写出下列反应的化学反应方程式

(1)用红磷燃烧测空气中氧气的体积含量______。

(2)碳还原二氧化碳_____。

(3)碳酸钠和稀盐酸反应_____。

18.金属在生产和生活中有广泛的应用。请回答下列问题:

(1)生活中常用铁锅做饭,主要利用了铁的______性。厨房中铁锅容易生锈,结合生活实际,写出一种防止铁锅生锈的具体方法:______。

(2)铝的表面有一层致密的氧化铝薄膜。某小组同学将铝箔在酒精灯上加热,发现铝箔逐渐变软,中间有液体被外面的固体包裹住。由此可以推测氧化铝的熔点比金属铝的______(填“高”或“低”)。

(3)青铜器表面常会有一些绿色的锈斑,这是因为铜能与空气中的氧气、水以及二氧化碳发生化合反应生成铜绿【Cu2(OH)2CO3】,请写出该反应的化学方程式______。

(4)某同学为验证铝、铜、银三种金属的活动性顺序,设计了以下四种实验方案,其中能达到目的的是______(填序号)。

A.将铝丝、铜丝分别放入AgNO3溶液中

B.将铝丝、银丝分别放入CuSO4溶液中

C.将铝丝分别放入CuSO4溶液、AgNO3溶液中

(5)将一定量的Zn粉和Cu粉投入到AgNO3溶液中,充分反应后过滤,得到滤渣和蓝色滤液,则滤渣中可能含有______,滤液中一定含有的溶质是______。

三、推断题

19.下列是铁、盐酸、氢氧化钙、硫酸铜和氯化镁五种物质的反应与转化关系,“—”表示两种物质之间能发生化学反应,“→”表示在一定条件下的物质转化。

(1)D的化学式为_____________。

(2)铁与B反应的实验现象是___________,该反应属于基本反应类型中的_____________反应。

(3)写出A与B反应的化学方程式________________。

(4)从物质反应规律分析,在单质、氧化物、酸、碱和盐中,能与C反应生成D的物质的______(填序号)。

①2类 ②3类 ③4类 ④5类

20.A、B、C、D、E是初中化学常见的物质,A是大理石的主要成分,D广泛用于玻璃、造纸、纺织和洗涤剂的生产,C转化为E的反应类型为化合反应。各物质之间的相互关系如图所示(“—”表示相邻的两种物质间能发生反应;“→表示两种物质间的转化关系;部分反应物、生成物已略去)。请回答下列问题:

(1)A的化学式为______,D的俗名叫______。

(2)C的用途为______。

(3)B→D发生的反应的方程式为______,这个反应______(填“属于”或“不属于”)复分解反应。

(4)D和E反应的化学方程式为______。

四、实验题

21.我国古代人民积累了许多对物质变化的认识。早在战国时期,《周礼 考工记》中载有“涑帛”的方法,即利用“灰”(草木灰,主要成分为K2CO3)和“蜃”(贝壳灰,主要成分为CaO)混合加水所得溶液来洗涤丝帛时,会与丝表面附着的丝胶蛋白发生反应,生成物可用水冲去,从而可把丝洗得干脆亮丽。化学小组对“混合加水所得溶液”的成分进行了探究。

【实验过程】

(1)如图1所示,步骤Ⅰ的反应会____(“放出”或“吸收”)热量,步骤Ⅱ的化学方程式为___。

(2)小组同学将烧杯丙中混合物过滤后得到澄清溶液,并对该溶液成分进行探究。

实验 步骤 现象 结论

实验1 取少量溶液于试管中,通入CO2。 _____ 证明该溶液中没有___。

实验2 另取少量溶液于试管中,滴加几滴稀盐酸。 始终没有明显现象 证明溶液中没有K2CO3。

【交流谈论】

(3)同学们将实验结果与老师交流,老师认为实验2的结论不一定准确,原因是____。

(4)经过谈论,同学们又进行实验3,请填写表格。

实验 步骤 现象 结论

实验3 取少量溶液于试管中,滴加足量的_____溶液。 有白色沉淀产生 证明溶液中有K2CO3。

【实验结论】

(5)根据以上实验,可得出烧杯丙中澄清溶液含有的溶质是_____(填化学式)。

【延伸应用】

(6)KOH溶液与NaOH溶液类似,长期暴露在空气中都会变质,在空气中使KOH溶液变质的物质是_____(填化学式)。

22.如图是实验室进行粗盐中难溶性杂质去除的实验。

(1)写出正确的操作顺序。(用序号表示)

(2)若粗盐中含有CaC12杂质,如何得到纯净的NaCl固体?(简要写出操作步骤)

五、计算题

23.化学小组参与“铅蓄废电池中硫酸回收”的研学项目,回收时需要测定电池废液中硫酸的质量分数。向装有50g废液的锥形瓶中加入质量分数为20%的氢氧化钠溶液,并充分搅拌,利用温度传感器等电子设备采集信息并绘制成下图,请据图回答相关问题。(杂可溶但不参加反应)

(1)该反应是____________(选填“吸热”或“放热”)反应。

(2)恰好完全反应时,溶液的温度为____________℃。

(3)计算废液中硫酸的质量分数_____。

(4)配制上述实验所用的氢氧化钠溶液。

①氢氧化钠固体应放在玻璃器皿中称量的原因是________;

②用量筒量水时仰视读数,会导致测定废液中硫酸的质量分数结果____________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

24.我国化学家侯德榜创立了侯氏制碱法,为世界制碱工业作出了杰出贡献。在实际生产的产品碳酸钠中会混有少量的氯化钠。现有纯碱样品,为测定该样品中碳酸钠的质量分数,已称取样品12g,放入80g水中使其完全溶解,再加入稀盐酸43.4g,恰好完全反应,气体全部逸出,得到氯化钠的不饱和溶液131g。请计算:

(1)生成二氧化碳的质量。

(2)样品中碳酸钠的质量分数(计算结果精确到0.1%)。

(3)反应后所得溶液中溶质的质量分数。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.D

3.A

4.A

5.B

6.D

7.D

8.B

9.D

10.C

11.A

12.D

13.(1)分子在不断的运动

(2) C A

(3)O2

14.(1) 蒸发结晶时间过长,浪费能源(或过滤时间长,延长实验时间等,合理即可) 偏低

(2)NaCl、MgCl2、CaCl2和Na2SO4

(3) NaCl、MgCl2、CaCl2 NaCl 氯化钠 BaCl2 氯化钡 BaSO4 硫酸钡

(4) NaCl、CaCl2、BaCl2 NaCl 氯化钠 NaOH 氢氧化钠 Mg(OH)2 氢氧化镁

(5) , NaCl、NaOH NaCl 氯化钠 Na2CO3 碳酸钠 CaCO3、BaCO3

(6) NaCl、NaOH、Na2CO3 BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3

(7) , NaCl、HCl

15.酸碱指示剂

16. 氢离子和氢氧根离子[或(H+)和(OH-)] 中和 Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4+2H2O

17.(1)

(2)

(3)

18. 导热 洗净擦干 高 B Cu(或铜) Zn(NO3)2和Cu(NO3)2(或硝酸锌和硝酸铜)

19. MgCl2 铁表面有红色物质出现,溶液由蓝色变为浅绿色 置换 Ca(OH)2+CuSO4=Cu(OH)2↓+CaSO4 ③

20.(1) CaCO3 纯碱 苏打

(2)用作食品干燥剂(合理即可)

(3) 不属于

(4)

21.(1) 放出 Ca(OH)2+K2CO3=CaCO3↓+2KOH

(2) 无明显现象 氢氧化钙 Ca(OH)2

(3)滴入的稀盐酸量不足,盐酸先和氢氧化钾反应,无法判断是否有碳酸钾

(4)氯化钡(合理即可)

(5)K2CO3、KOH

(6)CO2

22.(1)②⑤①④③

(2)将粗盐溶解,向其中加入过量碳酸钠溶液,充分反应后过滤,向滤液中加入足量(或适量)稀盐酸,蒸发结晶

23.(1)放热

(2)t3

(3)废液中硫酸的质量分数为19.6%

(4) 氢氧化钠固体易潮解,且腐蚀性较强 偏大

24.(1)根据质量守恒定律,反应前物质的总质量和反应后物质的总质量相等。则CO2的质量:

答:生成二氧化碳的质量为4.4g。

(2)样品中碳酸钠的质量分数为88.3%。

(3)所得溶液中氯化钠质量:11.7g+12g-10.6g=13.1g

反应后所得溶液中溶质质量分数:

答:反应后所得溶液在溶质质量分数为10%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页