第2章 生物与环境 单元快练(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 生物与环境 单元快练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-03 18:03:22 | ||

图片预览

文档简介

第二单元快练

一 、选择题

1.生物的结构和功能都是与环境相适应的。不同水分条件下的生命体为适应当地环境,往往会形成特 定的生理结构。下列结构特点与长期生活在水分过多的环境相适应的是( )

A.仙人掌的叶刺

B.骆驼的驼峰

C.粗壮的猴面包树

D.热带植物树茎上长出“气根”

2.天然森林的形成是一个漫长的过程, 下列关于天然森林形成过程排列正确的是( )

①出现乔木群落 ②出现灌木群落 ③出现先锋植物 ④出现多年生草本植物

A.③④②① B.①②③④ C.③②④① D.①③④②

3.下列选项中,正确的食物链是( )

第 1 页(共 12 页)

A.草→鹿→豹

C.阳光→草→鹿→豹

B.草→鹿→豹→微生物

D.阳光→草→鹿→豹→微生物

4.影响小麦生存的因素中, 属于生物因素的包括( )

A.阳光 B.害虫 C.水分 D.土壤

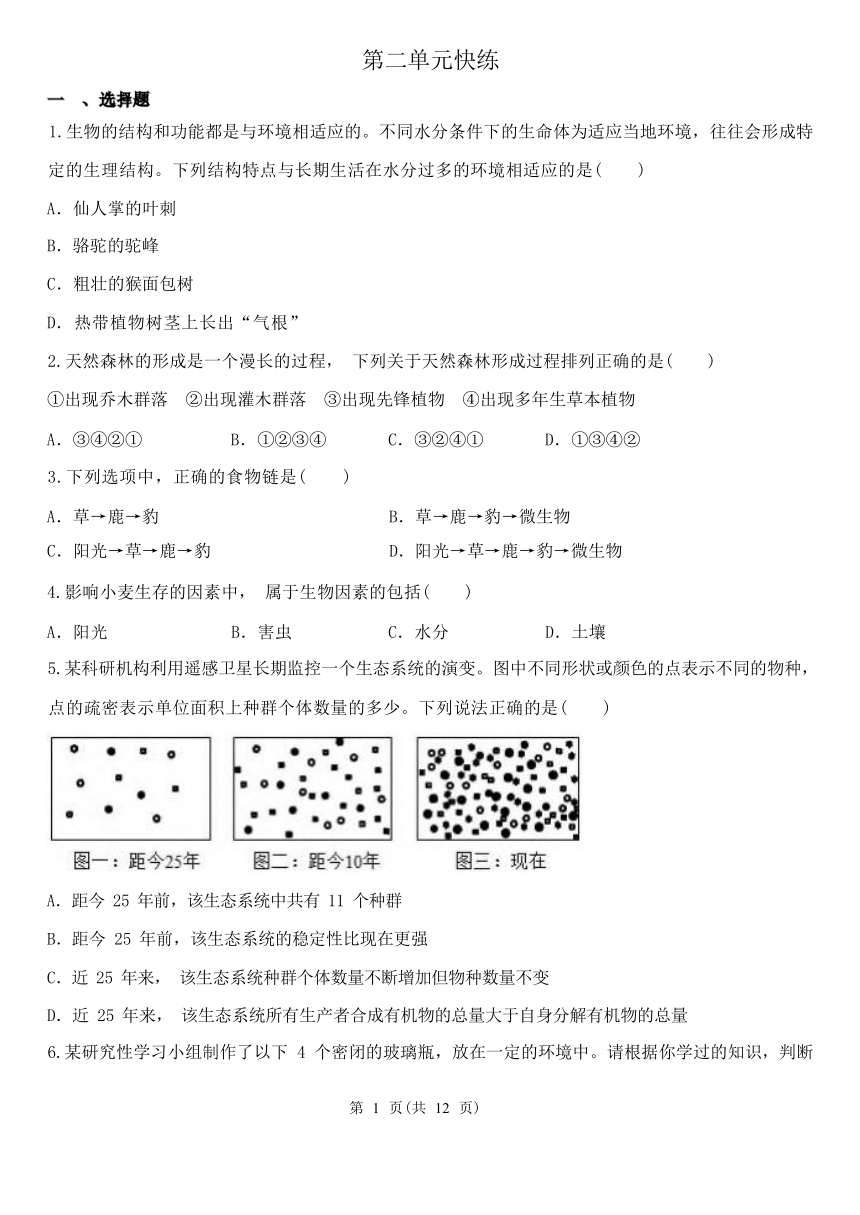

5.某科研机构利用遥感卫星长期监控一个生态系统的演变。图中不同形状或颜色的点表示不同的物种,

点的疏密表示单位面积上种群个体数量的多少。下列说法正确的是( )

A.距今 25 年前,该生态系统中共有 11 个种群

B.距今 25 年前,该生态系统的稳定性比现在更强

C.近 25 年来, 该生态系统种群个体数量不断增加但物种数量不变

D.近 25 年来, 该生态系统所有生产者合成有机物的总量大于自身分解有机物的总量

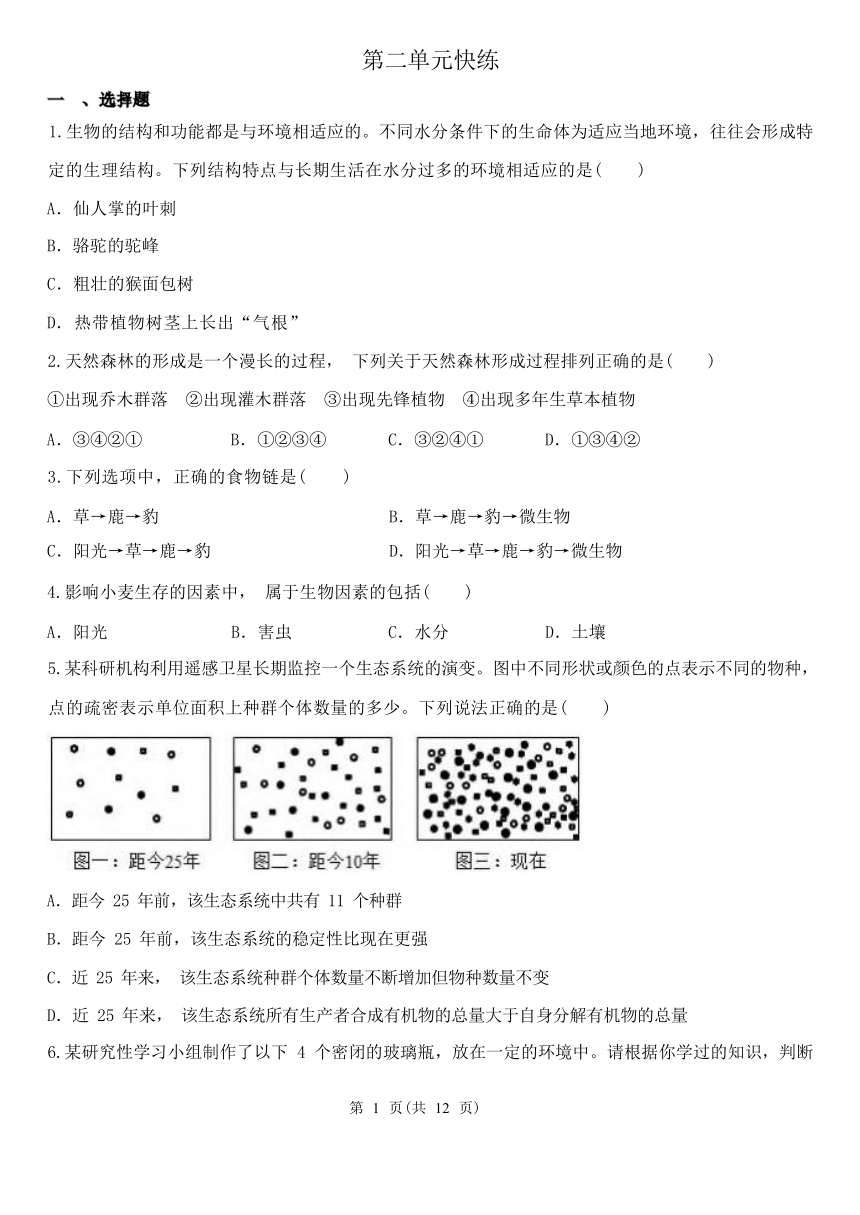

6.某研究性学习小组制作了以下 4 个密闭的玻璃瓶,放在一定的环境中。请根据你学过的知识,判断

哪个瓶中生物的生存时间最长( )

A.

B.

C.

D.

7. “落花不是无情物,化作春泥更护花”根据生态系统各成分的功能可知,将“落花”化作“春泥” 的是( )

第 2 页(共 12 页)

A.生产者 B.分解者 C.消费者 D.阳光

8.菜青虫的体色与其生活的环境极为相似, 对这种现象最合理的解释是( )

A.生物对环境的影响

C.生物对环境的适应

B.环境对生物的制约

D.环境对生物的适应

9.小刚同学对金华山双龙风景区一些景观进行了描述,可以看作一个群落的是( )

A.景区内的所有动物

B.景区内的所有生物

C.景区内的所有马尾松树

D.整个景区及所生存的生物

10.2021 年 4 月, 日本政府宣布计划两年后向海洋排放福岛第一核电站的核废水,引起全世界关注。核 废水中含有多种放射性物质,即使在海洋里扩散稀释,依旧能够存在几百上千年,在全球范围内造成 辐射污染, 引起生物基因突变。下列有关叙述不合理的是( )

A.核裂变和核聚变都能释放出核能

B.海洋生态系统具有一定的自动调节能力

C.放射性物质可能通过食物链在人体内富集

D.核辐射导致的生物基因变异不会遗传

二 、填空题

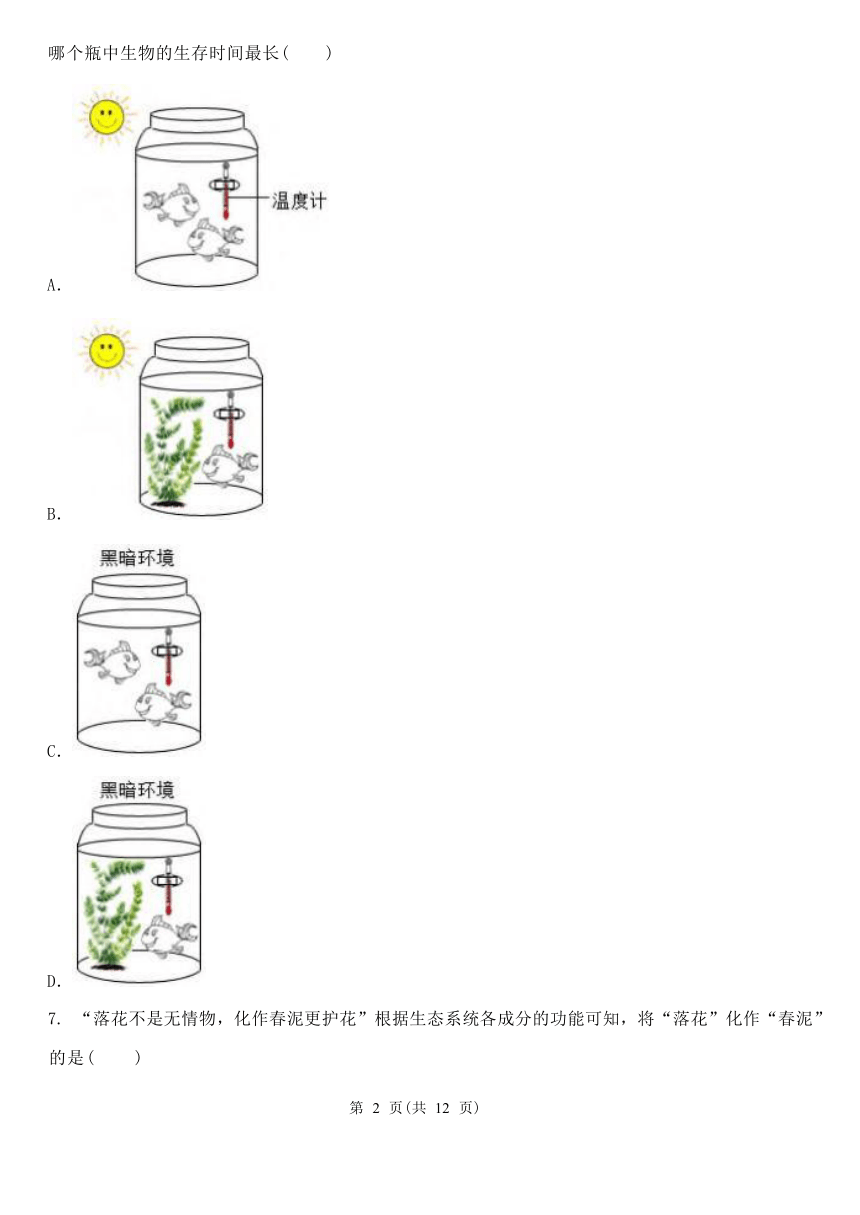

11.湖州农民将桑林附近的洼地深挖为鱼塘,垫高塘基、基上种桑, 以桑养蚕,蚕丝织绸,蚕沙(蚕的 粪便) 喂鱼、塘泥肥桑,从而建成了有特色的桑基鱼塘生态系统。2018 年 4 月 19 日, 该桑基鱼塘系统

被联合国粮农组织正式认定为“全球重要农业文化遗产”。据图回答下列问题:

第 3 页(共 12 页)

(1)由于人为调整了该生态系统中的 结构,使能量较多地流向蚕和鱼,发挥了较好的经济效 益。

(2)吃了蚕沙后,鱼将蚕沙中的有机物转变成自身的有机物,这一过程属于鱼的 。其中新合 成的有机物一部分用于呼吸作用消耗,另一部分用于 。

(3)若塘中鱼群处于幼年期时,每摄取 100 千克的蚕沙可以使鱼群增重 X 千克。当鱼群长到成年期时,

每摄取 100 千克的蚕沙可以使鱼群增重 Y 千克,则 Y X.(选填“大于”“小于”或“等于”) 12.茶园养鸡是从改善茶园生态系统的结构入手,建立的一种高效的生态农业。鸡在茶园内活动,可以 增进茶树植株间通风,鸡啄食园内杂草,寻食害虫,不仅有效减轻了病虫害及杂草的发生,也减少了 对鸡的喂食量。鸡粪能培肥茶园,喂养蚯蚓、昆虫等,如此形成食物链,达到鸡、茶增收。请据此回 答问题:

(1) 请写出茶园内的最长的一条食物链: 。

(2) 从生态系统的组成看,蚯蚓能将鸡粪中的有机物分解成无机物供给茶树重新利用, 属 。

(3) 鸡粪属有机肥,它能为茶树生长提供所需的且丰富的 。

(4) 吃了害虫后, 鸡将害虫中的有机物转变成自身的有机物, 这一过程属于鸡的 。

13.近年来,在我国的东海、渤海等海域相继出现了较大面积的赤潮。赤潮的频繁发生不仅污染了环境, 而且给我国沿海养殖业造成严重损失。

(1) 赤潮发生的原因是由于海水中 元素过多,使藻类等浮游生物大量繁殖;

(2) 赤潮的发生说明海洋生态系统 是有一定限度的,当外来干扰超过这一限度时,生态平衡

会遭到破坏。

三 、实验题

14.阅读下面的短文,分析回答有关问题

1998 年上半年, 中国南极长城站八次测得酸性降水,其中一次 pH 为 5.46.当刮西北风时, 来自南美 洲和亚太地区的大气污染物吹到中国南极站所处的南极半岛,遇到降水,形成酸雨.这说明:南极也

第 4 页(共 12 页)

不是“净土”,酸雨的危害已经危及到地球的每一个角落.

(1) 上述短文从一个侧面说明了环境污染具有 的特点.

A.区域性 B.全球性 C.传染性 D.危害性

(2) 形成酸雨的主要原因是大气中 等气体含量过多.

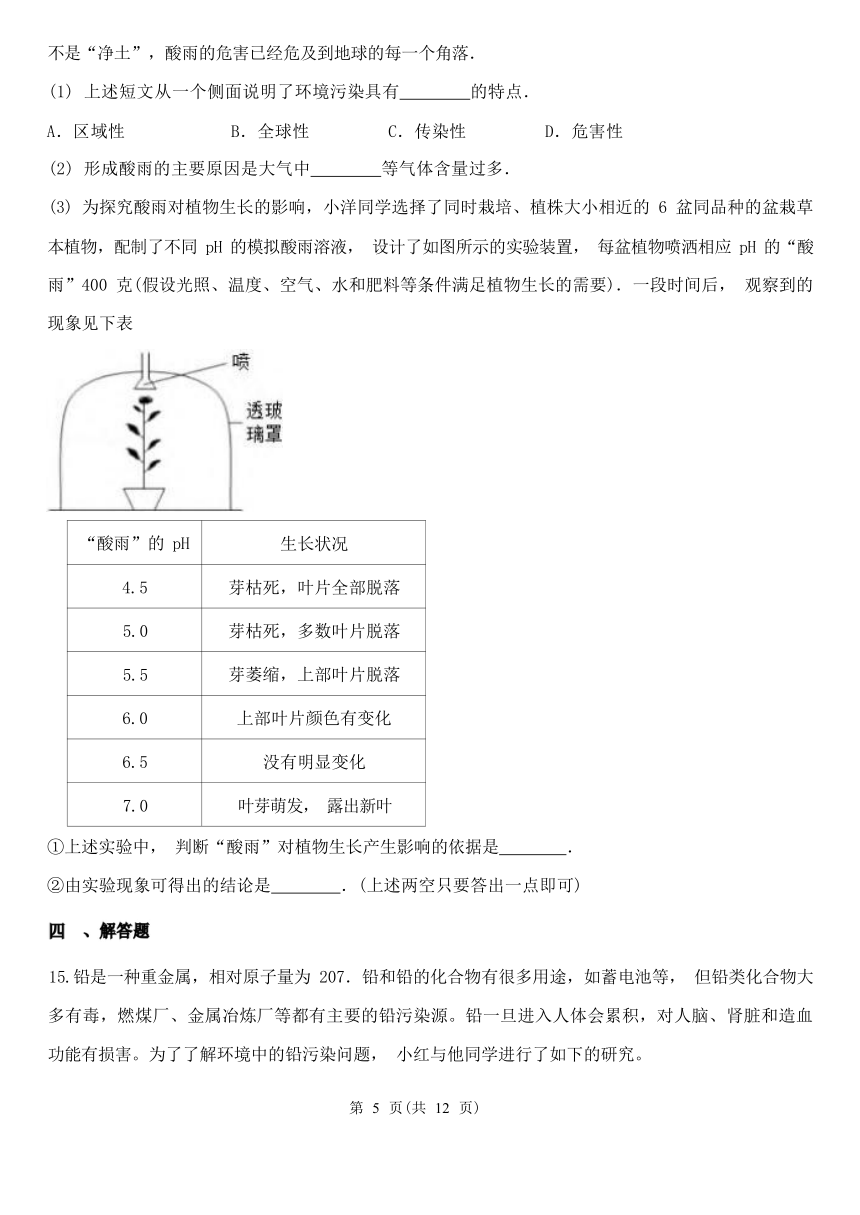

(3) 为探究酸雨对植物生长的影响,小洋同学选择了同时栽培、植株大小相近的 6 盆同品种的盆栽草

本植物,配制了不同 pH 的模拟酸雨溶液, 设计了如图所示的实验装置, 每盆植物喷洒相应 pH 的“酸 雨”400 克(假设光照、温度、空气、水和肥料等条件满足植物生长的需要).一段时间后, 观察到的 现象见下表

“酸雨”的 pH 生长状况

4.5 芽枯死,叶片全部脱落

5.0 芽枯死,多数叶片脱落

5.5 芽萎缩,上部叶片脱落

6.0 上部叶片颜色有变化

6.5 没有明显变化

7.0 叶芽萌发, 露出新叶

①上述实验中, 判断“酸雨”对植物生长产生影响的依据是 .

②由实验现象可得出的结论是 .(上述两空只要答出一点即可)

四 、解答题

15.铅是一种重金属,相对原子量为 207.铅和铅的化合物有很多用途,如蓄电池等, 但铅类化合物大 多有毒,燃煤厂、金属冶炼厂等都有主要的铅污染源。铅一旦进入人体会累积,对人脑、肾脏和造血 功能有损害。为了了解环境中的铅污染问题, 小红与他同学进行了如下的研究。

第 5 页(共 12 页)

(1) 小红查阅到如图资料,图中记录了离某公路不同距离处种植的卷心菜中铅的含量。由该图推测: 卷心菜内里叶片的铅可能直接来于 ,造成卷心菜外围叶片含铅量不同的重要原因 。 (2) 在阅读资料时,小红又发现,儿童从空气中吸入的铅量是成人吸入量的 1.6~1.7 倍。为了探讨 这个现象, 她展开了如下的研究。利用所学知识完成以下填空。

A.课题名称为:

B、通过取样分析, 得到了一下实验数据:

离地面高度(m) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

铅的浓度(kg/m3 ) 1.10 0.98 0.91 0.72 0.66 0.54 0.50

分析以上实验数据, 可以得出的结果是 。

第 6 页(共 12 页)

0.第二单元快练答案解析

一 、选择题

1. 【分析】生物体的形态结构都是与其生活环境相适应的,生物必须适应环境才能生存,它的形态结 构和生活方式都与其生存环境相适应。

【解答】解: A.沙漠中的仙人掌,叶片退化成刺, 可以降低蒸腾作用, 减少水分的散失,适应干旱缺 水的沙漠环境, A 不符合题意。

B、骆驼的驼峰能储存大量的食物和水分, 是对干旱缺水环境的适应,B 不符合题意。

C、粗壮的猴面包树有着“生命之树”的称号, 是自然界的储水库, 由于长期生活在水分过少环境中形 成, C 不符合题意。

D、热带植物树茎上长出“气根”,直接呼吸空气,由于长期生活在水分过多环境中形成的,与生活在 水分过多的环境相适应的,D 符合题意。

故选: D。 2. 【分析】植物群落的演替过程是先出现草本植物群落,再出﹣﹣现灌木群落,最后出现乔木群落。

【解答】解: 植物群落的演替过程是先出现先锋植物、草本植物群落,再出现灌木群落, 最后出现乔 木群落(草本植物群落→灌木群落→乔木群落)。可见 A 正确。

故选: A.

3. 【分析】食物链

(1) 概念:在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。

(2) 组成:只有生产者和消费者,没有分解者和非生物物质和能量。

(3) 书写:每条食物链的起始环节都是生产者(植物),终结于最高级的消费者(动物)。箭头指向表

示物质循环和能量流动的方向, 即箭头由被捕食者指向捕食者。例如: 草→ 鼠→蛇→鹰。

【解答】解:A.“草→鹿→豹”符合食物链的书写要求, A 正确;

B、“草→鹿→豹→微生物”中不应该有“微生物”,B 错误;

C、“阳光→草→鹿→豹”中不应该有“阳光”,C 错误;

D、“阳光→草→鹿→豹→微生物”中不应该有“阳光”和“微生物”,D 错误。

故选: A. 4. 【分析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。

第 7 页(共 12 页)

【解答】解: 非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个 体生活的其他所有生物, 包括同种和不同种的生物个体。阳光、水分、温度属于环境中的非生物因素, 害虫属于环境中的生物因素。

故选: B。 5. 【分析】生态系统指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中, 生物与环境之间相互影响、相互制约, 并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。如图表示一定 面积内物种的多少以及种群个体数量的多少。

【解答】解:A:图中形状和颜色均相同的图形表示同一物种, 分析图一可知,距今 25 年时, 该生态 系统中共有 3 个种群。错误;

B:生态系统的物种组成越复杂, 结构越稳定, 功能越健全,生产能力越高, 它的自我调节能力也就越 高。分析图可知,距今 25 年时, 该生态系统中共有 3 个种群, 经过 25 年的不断发展,生态系统中的 种群越来越多。因此,距今 25 年前,该生态系统的稳定性比现在弱。错误;

C:由图二和图三可知, 近 25 年来,该生态系统种群个体数量和物种数量都在不断增加。错误;

D:近 25 年来, 种群个体数量和物种数量在不断增加。生产者既能进行光合作用, 又能进行呼吸作用, 光合作用的强度、合成有机物的总量大于自身呼吸作用分解有机物的总量。正确;

故选: D。 6. 【分析】此题考查的是在生态系统中的生态因素对生物的影响。环境中影响生物的生活和分布的因 素叫做生态因素。可分为非生物因素、生物因素两类。非生物因素对生物的影响:光、温度、水分、 空气等,生物因素是指影响某种生物生活的其他生物。

【解答】解:由图可知: A 瓶与 B 瓶对照, 变量是水藻, 说明水藻的作用。由于小鱼呼吸排出的二氧化 碳是水藻光合作用的原料。而光合作用产生的氧, 除了满足水藻自己呼吸的需要外, 还供给小鱼呼吸。 因此 B 瓶中生物的生存时间最长。B 瓶与 D 瓶对照, 变量是光,说明水藻的光合作用需要光。在黑暗环 境中水藻不能进行光合作用释放氧气, 小鱼和水藻只能进行呼吸作用消耗氧气,释放产生二氧化碳, 密闭的 D 瓶里面的氧气是有限的。所以该瓶内的氧气是被耗尽最早的, 瓶中生物的生存时间最短。

故选: B。 7. 【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤 (泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

第 8 页(共 12 页)

【解答】解: 真菌和细菌是生态系统中的分解者,它们能够分解动植物遗体或动物的排泄物,将里面 的有机物转化成二氧化碳和水、无机盐等无机物, 供给植物进行光合作用, 进入生态循环。

故选: B。 8. 【分析】动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色,具有保护色的动物不容 易被其他动物发现, 这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的。

【解答】解: 生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。适应性是通过长期的自然选择,需 要很长时间形成的。菜青虫的体色与其生活的环境极为相似,不容易被敌害发现,有利于防御敌害, 保护自己, 是生物对环境的适应。

故选: C。

9. 【分析】种群: 在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群。

群落: 在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。

生态系统: 生物群落与他的无机环境相互作用形成的统一整体。

生物圈:由地球上所有的生物和这些生物生活的无机环境共同组成。

【解答】解:A.景区内的所有动物属于多种生物, 不属于群落,A 不符合题意。

B、在一定的自然区域内, 所有的种群组成一个群落。因此在金华山双龙风景区, 群落是指该景区的所 有的生物, B 符合题意。

C、景区内的所有马尾松树属于一个种群, C 不符合题意。

D、整个景区及所生存的生物构成的整体是生态系统,D 不符合题意。

故选: B。

10. 【分析】A.根据核变释放能量来分析;

B、根据海洋生态系统的自动调节能力来分析;

C、根据放射性物质的危害来分析;

D、根据核辐射导致的生物基因能否遗传来分析。

【解答】解:A.核裂变和核聚变都能释放出核能, 说法正确;

B、海洋生态系统具有一定的自动调节能力,说法正确;

C、放射性物质可能通过食物链在人体内富集, 说法正确;

D、核辐射导致的体细胞出现的染色体结构变异,不能够遗传给后代;核辐射导致的生殖细胞出现的染

第 9 页(共 12 页)

色体结构变异, 能够遗传给后代,说法错误。

故选: D。

二 、填空题

11. 【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤 (泥沙) 等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌);桑属于生产 者,蚕和鱼属于消费者。

【解答】解:(1)桑基鱼塘生态系统合理调整了生态系统中的食物链(或食物网)结构,使能量持续 高效地流向对人类有益的部分。

(2) 鱼利用蚕沙中的有机物, 合成自身的有机物, 属于同化作用, 一部分用于呼吸作用,一部分用于 生长发育。

(3) 相对于成年期, 幼年期的生长发育较快, 所以若塘中鱼群处于幼年期时,每摄取 100 千克的蚕沙 可以使鱼群增重 X 千克。当鱼群长到成年期时,每摄取 100 千克的蚕沙可以使鱼群增重 Y 千克, 则 Y 小于 X.。

故答案为:(1) 食物链(或食物网);(2)同化作用;生长发育;(3)小于

12. 【分析】(1) 食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解 者和非生物部分。食物链的正确写法是: 生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。 (2) 一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分, 非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生 物部分由生产者(植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌) 组成。

(3) 生态农业是根据生态学原理和经济学原理,运用现代科学技术成果和现代管理手段,以传统农业 的有效经验为基础建立起来的, 能够获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业。

【解答】解:(1) 食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系, 在本题中, 鸡的食物为蚯蚓、 昆虫,蚯蚓的食物是腐败的动植物的尸体,昆虫的食物是植物, 所以在该生态系统中的食物链为:草 → 昆虫→鸡(或草→害虫→鸡、杂草→鸡)。

(2)“从生态系统的组成看, 蚯蚓能将鸡粪中的有机物分解成无机物供给茶树重新利用”,因此属于分 解者。

(3) 鸡粪中含有大量的有机物,其中的微生物可以分解有机物产生水和无机盐, 施肥的目的就是给植 物提供生长必需的无机盐。

(4) 吃了害虫后,鸡将害虫中的有机物转变成自身的有机物, 这一过程属于鸡的同化作用, 一部分用 第 10 页(共 12 页)

于呼吸作用,一部分用于生长发育。

故答案为:(1) 草→ 昆虫→鸡(或草→害虫→鸡)

(2) 分解者

(3) 无机盐

(4) 同化作用

13. 【分析】在生态系统中, 各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系统中各 种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统其有一定的自动调节能力。

【解答】解:(1)生活污水中含有大量的氮、磷元素,使湖水发生了富营养化污染,使藻类等浮游生 物大量繁殖。

(2) 由分析可知: 在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系 统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统其有一定的自动调节能力。但是这

种自动调节能力是有一定限度的,一旦外来干扰超过这一限度,生态平衡就会遭到破坏。 故答案为:(1) 氮、磷。

(2) 自动调节能力。

三 、实验题

14. 【分析】酸雨是由于人类大量使用含硫量很高的煤、石油、天然气等化石燃料, 燃烧后产生的硫氧 化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应后,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕 捉吸收,降到地面成为酸雨.

【解答】解:(1)生物圈是一个统一的整体, 人类活动对环境的影响有许多是全球性的.

(2) 酸雨是指 pH 值小于 5.6 的雨雪等大气降水. 大气中的二氧化硫是形成酸雨的主要物质.大气中 的二氧化硫主要来源于煤和石油的燃烧.

(3) ①在难以直接拿研究对象做实验时, 有时用模型来做实验,或者模仿实验的某些条件进行实验, 叫模拟实验.依题意,由表中数据可知: 该实验变量是酸雨的 pH 值, 当 pH 值>6 时, 叶芽萌发, 露出 新叶; 当 pH 值=6 时,上部叶片颜色有变化; 当 pH 值<5 5 时,芽萎缩或枯死, 叶片部分脱落或全部 脱落. ②得出结论: 分析现象, 说明酸雨对植物生长有影响.

故答案为:(1) B;

(2) 二氧化硫和氮氧化物;

(3) ①植物生长状况; ②酸性越强,对植物影响越大.

第 11 页(共 12 页)

四 、解答题

15. 【分析】(1) 根据公路上行驶的汽车排放的尾气含有铅进入周围的土壤,卷心菜根细胞可吸收无机 盐,不同地区铅污染情况不同。

(2) 根据所给的图表可知,离地面高度越高, 空气含铅量越低.铅和铅化合物密度大。

【解答】解:(1)汽车尾气、金属冶炼厂废气中含有的铅进入周围的土壤,卷心菜根系发达,能深入 到土壤吸收营养物质,因此卷心菜内叶片的铅可能直接来于土壤(根系吸收),造成卷心菜外围叶片含 铅量不同的重要原因是汽车尾气含铅, 离公路距离不同;空气中含铅量不同;有燃煤厂、金属冶炼厂 等。

(2) 从表格中可知, 离地面高度越高,空气含铅量越低. 因此儿童会更多吸入铅的可能原因是离地面 越低, 含铅量越高。

故答案为:

(1) 土壤(根系吸收);汽车尾气含铅,离公路距离不同,空气中含铅量不同。

(2) 近地面不同高度空气含铅量的研究; 离地面越低(高),含铅量越高(低)。

第 12 页(共 12 页)

一 、选择题

1.生物的结构和功能都是与环境相适应的。不同水分条件下的生命体为适应当地环境,往往会形成特 定的生理结构。下列结构特点与长期生活在水分过多的环境相适应的是( )

A.仙人掌的叶刺

B.骆驼的驼峰

C.粗壮的猴面包树

D.热带植物树茎上长出“气根”

2.天然森林的形成是一个漫长的过程, 下列关于天然森林形成过程排列正确的是( )

①出现乔木群落 ②出现灌木群落 ③出现先锋植物 ④出现多年生草本植物

A.③④②① B.①②③④ C.③②④① D.①③④②

3.下列选项中,正确的食物链是( )

第 1 页(共 12 页)

A.草→鹿→豹

C.阳光→草→鹿→豹

B.草→鹿→豹→微生物

D.阳光→草→鹿→豹→微生物

4.影响小麦生存的因素中, 属于生物因素的包括( )

A.阳光 B.害虫 C.水分 D.土壤

5.某科研机构利用遥感卫星长期监控一个生态系统的演变。图中不同形状或颜色的点表示不同的物种,

点的疏密表示单位面积上种群个体数量的多少。下列说法正确的是( )

A.距今 25 年前,该生态系统中共有 11 个种群

B.距今 25 年前,该生态系统的稳定性比现在更强

C.近 25 年来, 该生态系统种群个体数量不断增加但物种数量不变

D.近 25 年来, 该生态系统所有生产者合成有机物的总量大于自身分解有机物的总量

6.某研究性学习小组制作了以下 4 个密闭的玻璃瓶,放在一定的环境中。请根据你学过的知识,判断

哪个瓶中生物的生存时间最长( )

A.

B.

C.

D.

7. “落花不是无情物,化作春泥更护花”根据生态系统各成分的功能可知,将“落花”化作“春泥” 的是( )

第 2 页(共 12 页)

A.生产者 B.分解者 C.消费者 D.阳光

8.菜青虫的体色与其生活的环境极为相似, 对这种现象最合理的解释是( )

A.生物对环境的影响

C.生物对环境的适应

B.环境对生物的制约

D.环境对生物的适应

9.小刚同学对金华山双龙风景区一些景观进行了描述,可以看作一个群落的是( )

A.景区内的所有动物

B.景区内的所有生物

C.景区内的所有马尾松树

D.整个景区及所生存的生物

10.2021 年 4 月, 日本政府宣布计划两年后向海洋排放福岛第一核电站的核废水,引起全世界关注。核 废水中含有多种放射性物质,即使在海洋里扩散稀释,依旧能够存在几百上千年,在全球范围内造成 辐射污染, 引起生物基因突变。下列有关叙述不合理的是( )

A.核裂变和核聚变都能释放出核能

B.海洋生态系统具有一定的自动调节能力

C.放射性物质可能通过食物链在人体内富集

D.核辐射导致的生物基因变异不会遗传

二 、填空题

11.湖州农民将桑林附近的洼地深挖为鱼塘,垫高塘基、基上种桑, 以桑养蚕,蚕丝织绸,蚕沙(蚕的 粪便) 喂鱼、塘泥肥桑,从而建成了有特色的桑基鱼塘生态系统。2018 年 4 月 19 日, 该桑基鱼塘系统

被联合国粮农组织正式认定为“全球重要农业文化遗产”。据图回答下列问题:

第 3 页(共 12 页)

(1)由于人为调整了该生态系统中的 结构,使能量较多地流向蚕和鱼,发挥了较好的经济效 益。

(2)吃了蚕沙后,鱼将蚕沙中的有机物转变成自身的有机物,这一过程属于鱼的 。其中新合 成的有机物一部分用于呼吸作用消耗,另一部分用于 。

(3)若塘中鱼群处于幼年期时,每摄取 100 千克的蚕沙可以使鱼群增重 X 千克。当鱼群长到成年期时,

每摄取 100 千克的蚕沙可以使鱼群增重 Y 千克,则 Y X.(选填“大于”“小于”或“等于”) 12.茶园养鸡是从改善茶园生态系统的结构入手,建立的一种高效的生态农业。鸡在茶园内活动,可以 增进茶树植株间通风,鸡啄食园内杂草,寻食害虫,不仅有效减轻了病虫害及杂草的发生,也减少了 对鸡的喂食量。鸡粪能培肥茶园,喂养蚯蚓、昆虫等,如此形成食物链,达到鸡、茶增收。请据此回 答问题:

(1) 请写出茶园内的最长的一条食物链: 。

(2) 从生态系统的组成看,蚯蚓能将鸡粪中的有机物分解成无机物供给茶树重新利用, 属 。

(3) 鸡粪属有机肥,它能为茶树生长提供所需的且丰富的 。

(4) 吃了害虫后, 鸡将害虫中的有机物转变成自身的有机物, 这一过程属于鸡的 。

13.近年来,在我国的东海、渤海等海域相继出现了较大面积的赤潮。赤潮的频繁发生不仅污染了环境, 而且给我国沿海养殖业造成严重损失。

(1) 赤潮发生的原因是由于海水中 元素过多,使藻类等浮游生物大量繁殖;

(2) 赤潮的发生说明海洋生态系统 是有一定限度的,当外来干扰超过这一限度时,生态平衡

会遭到破坏。

三 、实验题

14.阅读下面的短文,分析回答有关问题

1998 年上半年, 中国南极长城站八次测得酸性降水,其中一次 pH 为 5.46.当刮西北风时, 来自南美 洲和亚太地区的大气污染物吹到中国南极站所处的南极半岛,遇到降水,形成酸雨.这说明:南极也

第 4 页(共 12 页)

不是“净土”,酸雨的危害已经危及到地球的每一个角落.

(1) 上述短文从一个侧面说明了环境污染具有 的特点.

A.区域性 B.全球性 C.传染性 D.危害性

(2) 形成酸雨的主要原因是大气中 等气体含量过多.

(3) 为探究酸雨对植物生长的影响,小洋同学选择了同时栽培、植株大小相近的 6 盆同品种的盆栽草

本植物,配制了不同 pH 的模拟酸雨溶液, 设计了如图所示的实验装置, 每盆植物喷洒相应 pH 的“酸 雨”400 克(假设光照、温度、空气、水和肥料等条件满足植物生长的需要).一段时间后, 观察到的 现象见下表

“酸雨”的 pH 生长状况

4.5 芽枯死,叶片全部脱落

5.0 芽枯死,多数叶片脱落

5.5 芽萎缩,上部叶片脱落

6.0 上部叶片颜色有变化

6.5 没有明显变化

7.0 叶芽萌发, 露出新叶

①上述实验中, 判断“酸雨”对植物生长产生影响的依据是 .

②由实验现象可得出的结论是 .(上述两空只要答出一点即可)

四 、解答题

15.铅是一种重金属,相对原子量为 207.铅和铅的化合物有很多用途,如蓄电池等, 但铅类化合物大 多有毒,燃煤厂、金属冶炼厂等都有主要的铅污染源。铅一旦进入人体会累积,对人脑、肾脏和造血 功能有损害。为了了解环境中的铅污染问题, 小红与他同学进行了如下的研究。

第 5 页(共 12 页)

(1) 小红查阅到如图资料,图中记录了离某公路不同距离处种植的卷心菜中铅的含量。由该图推测: 卷心菜内里叶片的铅可能直接来于 ,造成卷心菜外围叶片含铅量不同的重要原因 。 (2) 在阅读资料时,小红又发现,儿童从空气中吸入的铅量是成人吸入量的 1.6~1.7 倍。为了探讨 这个现象, 她展开了如下的研究。利用所学知识完成以下填空。

A.课题名称为:

B、通过取样分析, 得到了一下实验数据:

离地面高度(m) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

铅的浓度(kg/m3 ) 1.10 0.98 0.91 0.72 0.66 0.54 0.50

分析以上实验数据, 可以得出的结果是 。

第 6 页(共 12 页)

0.第二单元快练答案解析

一 、选择题

1. 【分析】生物体的形态结构都是与其生活环境相适应的,生物必须适应环境才能生存,它的形态结 构和生活方式都与其生存环境相适应。

【解答】解: A.沙漠中的仙人掌,叶片退化成刺, 可以降低蒸腾作用, 减少水分的散失,适应干旱缺 水的沙漠环境, A 不符合题意。

B、骆驼的驼峰能储存大量的食物和水分, 是对干旱缺水环境的适应,B 不符合题意。

C、粗壮的猴面包树有着“生命之树”的称号, 是自然界的储水库, 由于长期生活在水分过少环境中形 成, C 不符合题意。

D、热带植物树茎上长出“气根”,直接呼吸空气,由于长期生活在水分过多环境中形成的,与生活在 水分过多的环境相适应的,D 符合题意。

故选: D。 2. 【分析】植物群落的演替过程是先出现草本植物群落,再出﹣﹣现灌木群落,最后出现乔木群落。

【解答】解: 植物群落的演替过程是先出现先锋植物、草本植物群落,再出现灌木群落, 最后出现乔 木群落(草本植物群落→灌木群落→乔木群落)。可见 A 正确。

故选: A.

3. 【分析】食物链

(1) 概念:在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。

(2) 组成:只有生产者和消费者,没有分解者和非生物物质和能量。

(3) 书写:每条食物链的起始环节都是生产者(植物),终结于最高级的消费者(动物)。箭头指向表

示物质循环和能量流动的方向, 即箭头由被捕食者指向捕食者。例如: 草→ 鼠→蛇→鹰。

【解答】解:A.“草→鹿→豹”符合食物链的书写要求, A 正确;

B、“草→鹿→豹→微生物”中不应该有“微生物”,B 错误;

C、“阳光→草→鹿→豹”中不应该有“阳光”,C 错误;

D、“阳光→草→鹿→豹→微生物”中不应该有“阳光”和“微生物”,D 错误。

故选: A. 4. 【分析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。

第 7 页(共 12 页)

【解答】解: 非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个 体生活的其他所有生物, 包括同种和不同种的生物个体。阳光、水分、温度属于环境中的非生物因素, 害虫属于环境中的生物因素。

故选: B。 5. 【分析】生态系统指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中, 生物与环境之间相互影响、相互制约, 并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。如图表示一定 面积内物种的多少以及种群个体数量的多少。

【解答】解:A:图中形状和颜色均相同的图形表示同一物种, 分析图一可知,距今 25 年时, 该生态 系统中共有 3 个种群。错误;

B:生态系统的物种组成越复杂, 结构越稳定, 功能越健全,生产能力越高, 它的自我调节能力也就越 高。分析图可知,距今 25 年时, 该生态系统中共有 3 个种群, 经过 25 年的不断发展,生态系统中的 种群越来越多。因此,距今 25 年前,该生态系统的稳定性比现在弱。错误;

C:由图二和图三可知, 近 25 年来,该生态系统种群个体数量和物种数量都在不断增加。错误;

D:近 25 年来, 种群个体数量和物种数量在不断增加。生产者既能进行光合作用, 又能进行呼吸作用, 光合作用的强度、合成有机物的总量大于自身呼吸作用分解有机物的总量。正确;

故选: D。 6. 【分析】此题考查的是在生态系统中的生态因素对生物的影响。环境中影响生物的生活和分布的因 素叫做生态因素。可分为非生物因素、生物因素两类。非生物因素对生物的影响:光、温度、水分、 空气等,生物因素是指影响某种生物生活的其他生物。

【解答】解:由图可知: A 瓶与 B 瓶对照, 变量是水藻, 说明水藻的作用。由于小鱼呼吸排出的二氧化 碳是水藻光合作用的原料。而光合作用产生的氧, 除了满足水藻自己呼吸的需要外, 还供给小鱼呼吸。 因此 B 瓶中生物的生存时间最长。B 瓶与 D 瓶对照, 变量是光,说明水藻的光合作用需要光。在黑暗环 境中水藻不能进行光合作用释放氧气, 小鱼和水藻只能进行呼吸作用消耗氧气,释放产生二氧化碳, 密闭的 D 瓶里面的氧气是有限的。所以该瓶内的氧气是被耗尽最早的, 瓶中生物的生存时间最短。

故选: B。 7. 【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤 (泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

第 8 页(共 12 页)

【解答】解: 真菌和细菌是生态系统中的分解者,它们能够分解动植物遗体或动物的排泄物,将里面 的有机物转化成二氧化碳和水、无机盐等无机物, 供给植物进行光合作用, 进入生态循环。

故选: B。 8. 【分析】动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色,具有保护色的动物不容 易被其他动物发现, 这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的。

【解答】解: 生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。适应性是通过长期的自然选择,需 要很长时间形成的。菜青虫的体色与其生活的环境极为相似,不容易被敌害发现,有利于防御敌害, 保护自己, 是生物对环境的适应。

故选: C。

9. 【分析】种群: 在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群。

群落: 在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。

生态系统: 生物群落与他的无机环境相互作用形成的统一整体。

生物圈:由地球上所有的生物和这些生物生活的无机环境共同组成。

【解答】解:A.景区内的所有动物属于多种生物, 不属于群落,A 不符合题意。

B、在一定的自然区域内, 所有的种群组成一个群落。因此在金华山双龙风景区, 群落是指该景区的所 有的生物, B 符合题意。

C、景区内的所有马尾松树属于一个种群, C 不符合题意。

D、整个景区及所生存的生物构成的整体是生态系统,D 不符合题意。

故选: B。

10. 【分析】A.根据核变释放能量来分析;

B、根据海洋生态系统的自动调节能力来分析;

C、根据放射性物质的危害来分析;

D、根据核辐射导致的生物基因能否遗传来分析。

【解答】解:A.核裂变和核聚变都能释放出核能, 说法正确;

B、海洋生态系统具有一定的自动调节能力,说法正确;

C、放射性物质可能通过食物链在人体内富集, 说法正确;

D、核辐射导致的体细胞出现的染色体结构变异,不能够遗传给后代;核辐射导致的生殖细胞出现的染

第 9 页(共 12 页)

色体结构变异, 能够遗传给后代,说法错误。

故选: D。

二 、填空题

11. 【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤 (泥沙) 等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌);桑属于生产 者,蚕和鱼属于消费者。

【解答】解:(1)桑基鱼塘生态系统合理调整了生态系统中的食物链(或食物网)结构,使能量持续 高效地流向对人类有益的部分。

(2) 鱼利用蚕沙中的有机物, 合成自身的有机物, 属于同化作用, 一部分用于呼吸作用,一部分用于 生长发育。

(3) 相对于成年期, 幼年期的生长发育较快, 所以若塘中鱼群处于幼年期时,每摄取 100 千克的蚕沙 可以使鱼群增重 X 千克。当鱼群长到成年期时,每摄取 100 千克的蚕沙可以使鱼群增重 Y 千克, 则 Y 小于 X.。

故答案为:(1) 食物链(或食物网);(2)同化作用;生长发育;(3)小于

12. 【分析】(1) 食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解 者和非生物部分。食物链的正确写法是: 生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。 (2) 一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分, 非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生 物部分由生产者(植物)、消费者(动物) 和分解者(细菌、真菌) 组成。

(3) 生态农业是根据生态学原理和经济学原理,运用现代科学技术成果和现代管理手段,以传统农业 的有效经验为基础建立起来的, 能够获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业。

【解答】解:(1) 食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系, 在本题中, 鸡的食物为蚯蚓、 昆虫,蚯蚓的食物是腐败的动植物的尸体,昆虫的食物是植物, 所以在该生态系统中的食物链为:草 → 昆虫→鸡(或草→害虫→鸡、杂草→鸡)。

(2)“从生态系统的组成看, 蚯蚓能将鸡粪中的有机物分解成无机物供给茶树重新利用”,因此属于分 解者。

(3) 鸡粪中含有大量的有机物,其中的微生物可以分解有机物产生水和无机盐, 施肥的目的就是给植 物提供生长必需的无机盐。

(4) 吃了害虫后,鸡将害虫中的有机物转变成自身的有机物, 这一过程属于鸡的同化作用, 一部分用 第 10 页(共 12 页)

于呼吸作用,一部分用于生长发育。

故答案为:(1) 草→ 昆虫→鸡(或草→害虫→鸡)

(2) 分解者

(3) 无机盐

(4) 同化作用

13. 【分析】在生态系统中, 各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系统中各 种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统其有一定的自动调节能力。

【解答】解:(1)生活污水中含有大量的氮、磷元素,使湖水发生了富营养化污染,使藻类等浮游生 物大量繁殖。

(2) 由分析可知: 在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系 统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统其有一定的自动调节能力。但是这

种自动调节能力是有一定限度的,一旦外来干扰超过这一限度,生态平衡就会遭到破坏。 故答案为:(1) 氮、磷。

(2) 自动调节能力。

三 、实验题

14. 【分析】酸雨是由于人类大量使用含硫量很高的煤、石油、天然气等化石燃料, 燃烧后产生的硫氧 化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应后,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕 捉吸收,降到地面成为酸雨.

【解答】解:(1)生物圈是一个统一的整体, 人类活动对环境的影响有许多是全球性的.

(2) 酸雨是指 pH 值小于 5.6 的雨雪等大气降水. 大气中的二氧化硫是形成酸雨的主要物质.大气中 的二氧化硫主要来源于煤和石油的燃烧.

(3) ①在难以直接拿研究对象做实验时, 有时用模型来做实验,或者模仿实验的某些条件进行实验, 叫模拟实验.依题意,由表中数据可知: 该实验变量是酸雨的 pH 值, 当 pH 值>6 时, 叶芽萌发, 露出 新叶; 当 pH 值=6 时,上部叶片颜色有变化; 当 pH 值<5 5 时,芽萎缩或枯死, 叶片部分脱落或全部 脱落. ②得出结论: 分析现象, 说明酸雨对植物生长有影响.

故答案为:(1) B;

(2) 二氧化硫和氮氧化物;

(3) ①植物生长状况; ②酸性越强,对植物影响越大.

第 11 页(共 12 页)

四 、解答题

15. 【分析】(1) 根据公路上行驶的汽车排放的尾气含有铅进入周围的土壤,卷心菜根细胞可吸收无机 盐,不同地区铅污染情况不同。

(2) 根据所给的图表可知,离地面高度越高, 空气含铅量越低.铅和铅化合物密度大。

【解答】解:(1)汽车尾气、金属冶炼厂废气中含有的铅进入周围的土壤,卷心菜根系发达,能深入 到土壤吸收营养物质,因此卷心菜内叶片的铅可能直接来于土壤(根系吸收),造成卷心菜外围叶片含 铅量不同的重要原因是汽车尾气含铅, 离公路距离不同;空气中含铅量不同;有燃煤厂、金属冶炼厂 等。

(2) 从表格中可知, 离地面高度越高,空气含铅量越低. 因此儿童会更多吸入铅的可能原因是离地面 越低, 含铅量越高。

故答案为:

(1) 土壤(根系吸收);汽车尾气含铅,离公路距离不同,空气中含铅量不同。

(2) 近地面不同高度空气含铅量的研究; 离地面越低(高),含铅量越高(低)。

第 12 页(共 12 页)

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况