周周测 第2章 微粒的模型与符号 练习(2.1-2.3,含解析)

文档属性

| 名称 | 周周测 第2章 微粒的模型与符号 练习(2.1-2.3,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 390.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-15 08:38:42 | ||

图片预览

文档简介

第四周周测练习(2.1-2.3)

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

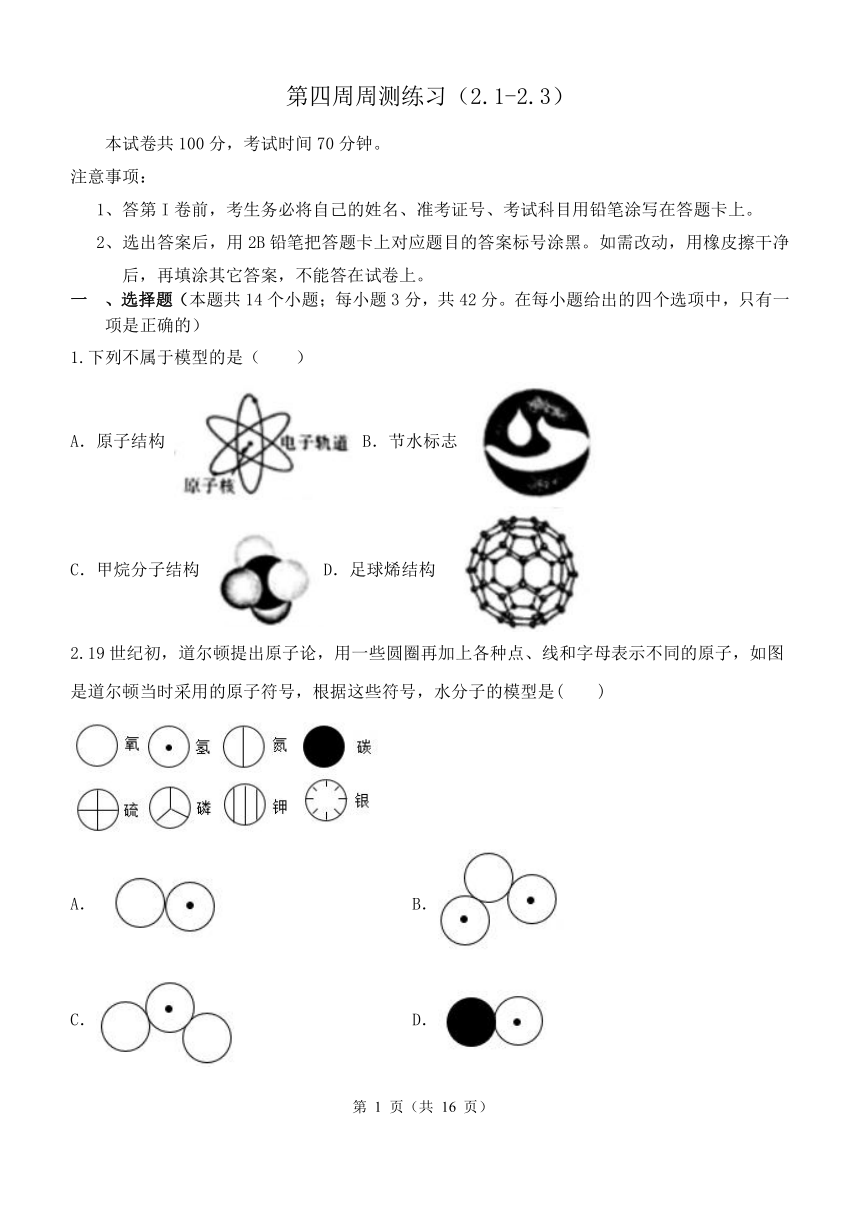

下列不属于模型的是( )

A.原子结构 B.节水标志

C.甲烷分子结构 D.足球烯结构

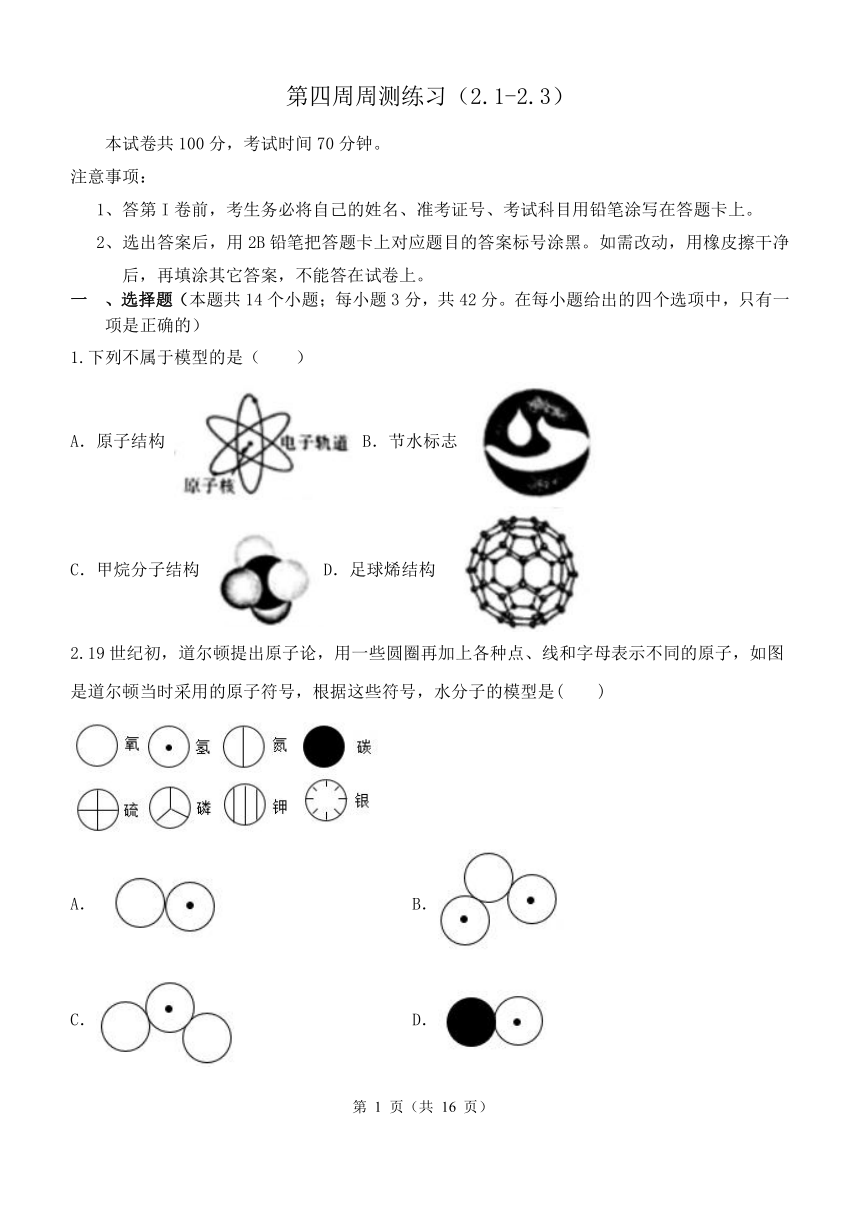

19世纪初,道尔顿提出原子论,用一些圆圈再加上各种点、线和字母表示不同的原子,如图是道尔顿当时采用的原子符号,根据这些符号,水分子的模型是( )

A. B.

C. D.

目前普遍认为,质子和中子都是由被称为u夸克和d夸克的两类夸克组成,且质子和中子都是由三个夸克组成的。u夸克的带电量为+ 基元电荷,d夸克的带电量为- 基元电荷,下列论断中可能正确的是( )

A.质子由1个u夸克和1个d夸克构成,中子由1个u夸克和2个d夸克构成

B.质子由2个u夸克和1个d夸克构成,中子由1个u夸克和2个d夸克构成

C.质子由1个u夸克和2个d夸克构成,中子由2个u夸克和1个d夸克构成

D.质子由2个u夸克和1个d夸克构成,中子由1个u夸克和1个d夸克构成

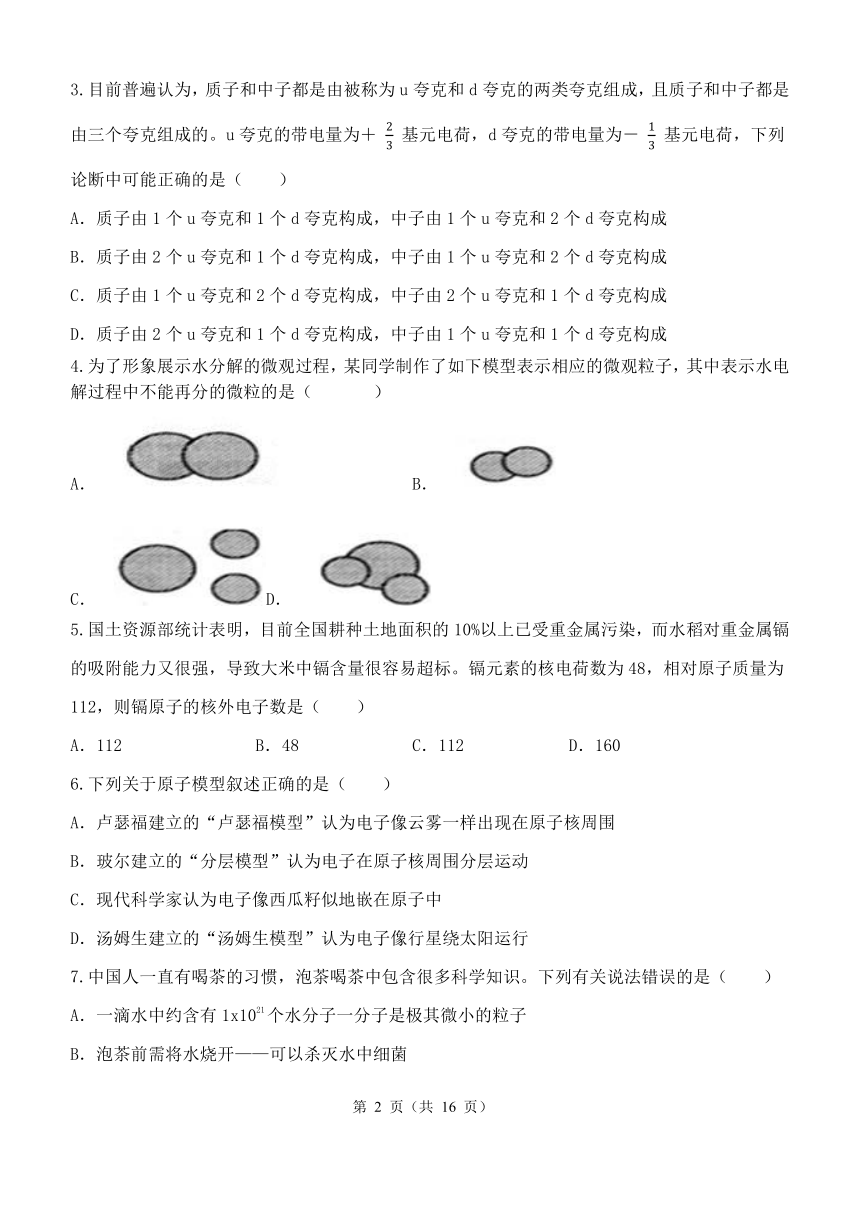

为了形象展示水分解的微观过程,某同学制作了如下模型表示相应的微观粒子,其中表示水电解过程中不能再分的微粒的是( )

A. B.

C. D.

国土资源部统计表明,目前全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染,而水稻对重金属镉的吸附能力又很强,导致大米中镉含量很容易超标。镉元素的核电荷数为48,相对原子质量为112,则镉原子的核外电子数是( )

A.112 B.48 C.112 D.160

下列关于原子模型叙述正确的是( )

A.卢瑟福建立的“卢瑟福模型”认为电子像云雾一样出现在原子核周围

B.玻尔建立的“分层模型”认为电子在原子核周围分层运动

C.现代科学家认为电子像西瓜籽似地嵌在原子中

D.汤姆生建立的“汤姆生模型”认为电子像行星绕太阳运行

中国人一直有喝茶的习惯,泡茶喝茶中包含很多科学知识。下列有关说法错误的是( )

A.一滴水中约含有1x1021个水分子一分子是极其微小的粒子

B.泡茶前需将水烧开——可以杀灭水中细菌

C.开水冲入茶杯中,茶香四溢——分子运动的结果

D.茶水太烫,吹一吹凉得快一吹出的冷风带走了热量

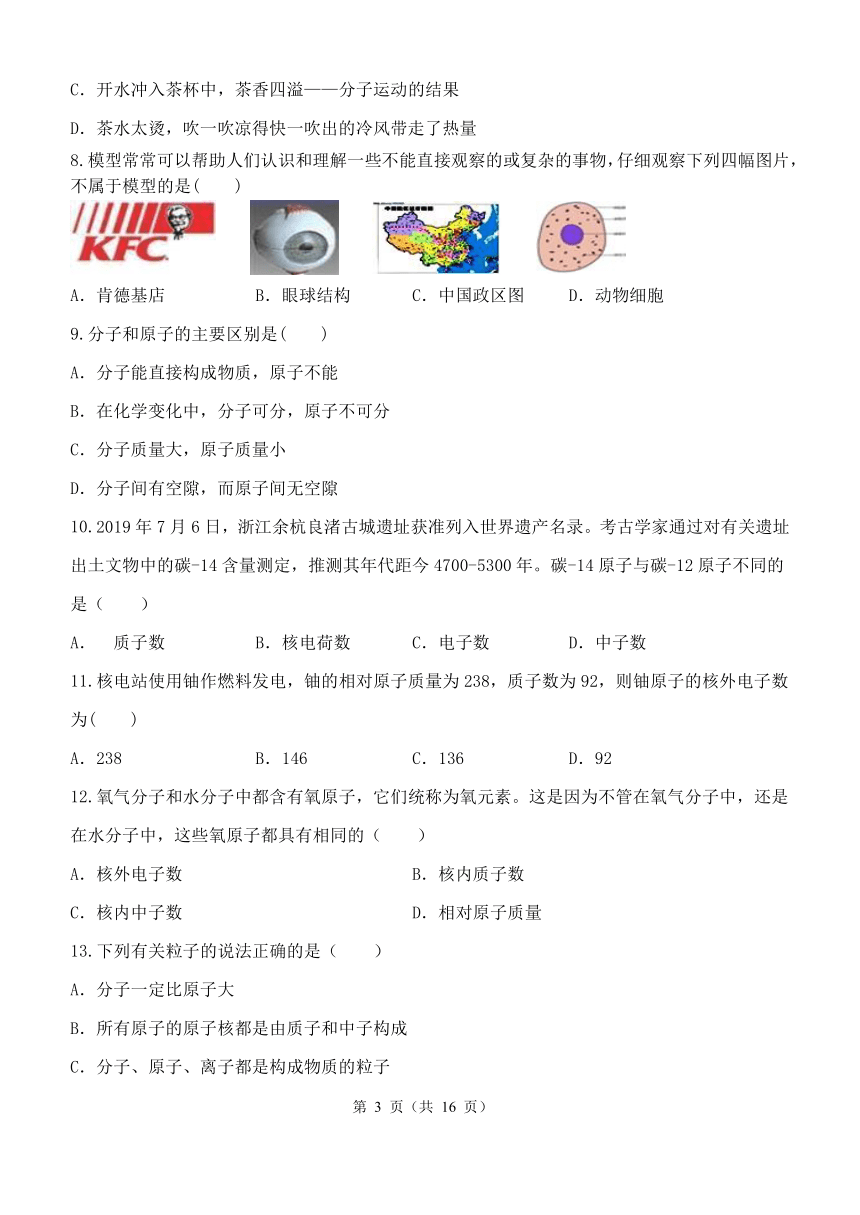

模型常常可以帮助人们认识和理解一些不能直接观察的或复杂的事物,仔细观察下列四幅图片,不属于模型的是( )

A.肯德基店 B.眼球结构 C.中国政区图 D.动物细胞

分子和原子的主要区别是( )

A.分子能直接构成物质,原子不能

B.在化学变化中,分子可分,原子不可分

C.分子质量大,原子质量小

D.分子间有空隙,而原子间无空隙

2019年7月6日,浙江余杭良渚古城遗址获准列入世界遗产名录。考古学家通过对有关遗址出土文物中的碳-14含量测定,推测其年代距今4700-5300年。碳-14原子与碳-12原子不同的是( )

A. 质子数 B.核电荷数 C.电子数 D.中子数

核电站使用铀作燃料发电,铀的相对原子质量为238,质子数为92,则铀原子的核外电子数为( )

A.238 B.146 C.136 D.92

氧气分子和水分子中都含有氧原子,它们统称为氧元素。这是因为不管在氧气分子中,还是在水分子中,这些氧原子都具有相同的( )

A.核外电子数 B.核内质子数

C.核内中子数 D.相对原子质量

下列有关粒子的说法正确的是( )

A.分子一定比原子大

B.所有原子的原子核都是由质子和中子构成

C.分子、原子、离子都是构成物质的粒子

D.物质状态发生变化,是因为粒子大小发生了变化

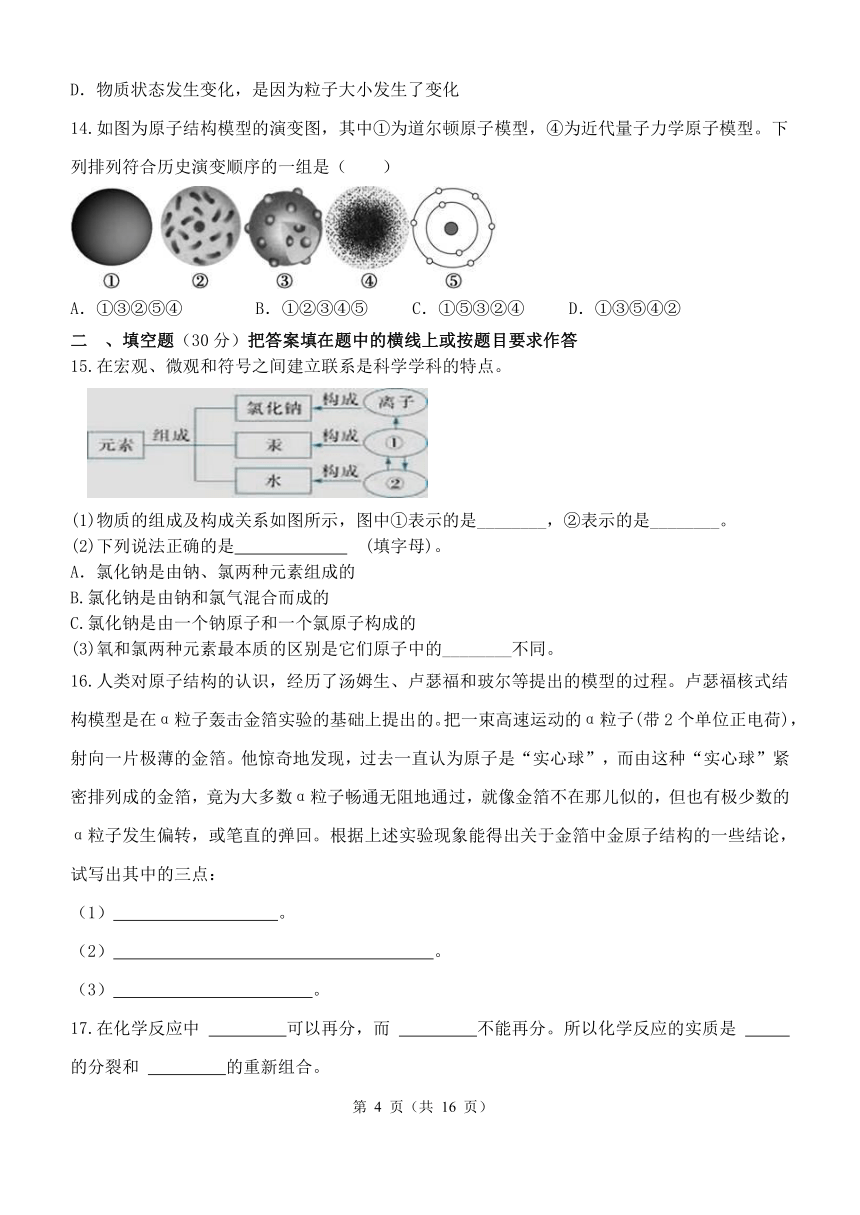

如图为原子结构模型的演变图,其中①为道尔顿原子模型,④为近代量子力学原子模型。下列排列符合历史演变顺序的一组是( )

A.①③②⑤④ B.①②③④⑤ C.①⑤③②④ D.①③⑤④②

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

在宏观、微观和符号之间建立联系是科学学科的特点。

(1)物质的组成及构成关系如图所示,图中①表示的是________,②表示的是________。

(2)下列说法正确的是 (填字母)。

A.氯化钠是由钠、氯两种元素组成的

B.氯化钠是由钠和氯气混合而成的

C.氯化钠是由一个钠原子和一个氯原子构成的

(3)氧和氯两种元素最本质的区别是它们原子中的________不同。

人类对原子结构的认识,经历了汤姆生、卢瑟福和玻尔等提出的模型的过程。卢瑟福核式结构模型是在α粒子轰击金箔实验的基础上提出的。把一束高速运动的α粒子(带2个单位正电荷),射向一片极薄的金箔。他惊奇地发现,过去一直认为原子是“实心球”,而由这种“实心球”紧密排列成的金箔,竟为大多数α粒子畅通无阻地通过,就像金箔不在那儿似的,但也有极少数的α粒子发生偏转,或笔直的弹回。根据上述实验现象能得出关于金箔中金原子结构的一些结论,试写出其中的三点:

(1) 。

(2) 。

(3) 。

在化学反应中 可以再分,而 不能再分。所以化学反应的实质是 的分裂和 的重新组合。

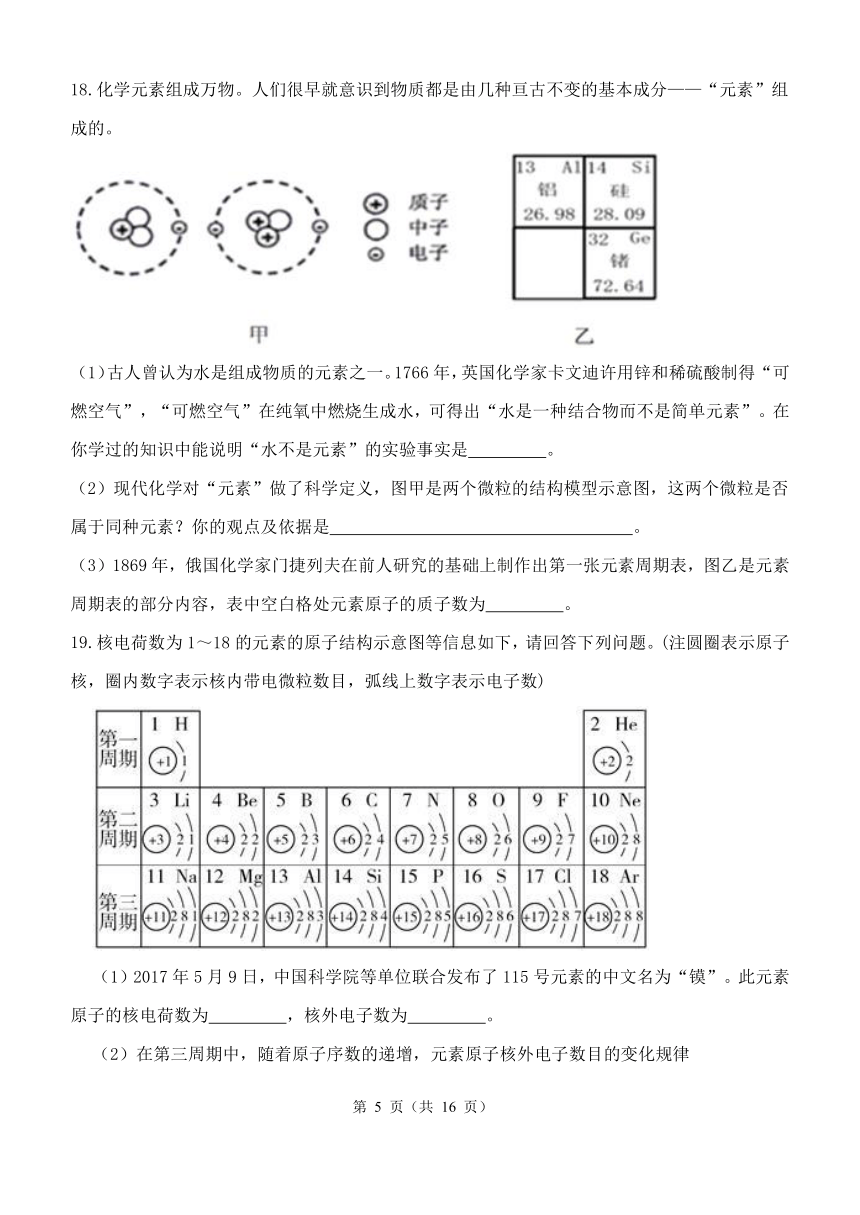

化学元素组成万物。人们很早就意识到物质都是由几种亘古不变的基本成分——“元素”组成的。

(1)古人曾认为水是组成物质的元素之一。1766年,英国化学家卡文迪许用锌和稀硫酸制得“可燃空气”,“可燃空气”在纯氧中燃烧生成水,可得出“水是一种结合物而不是简单元素”。在你学过的知识中能说明“水不是元素”的实验事实是 。

(2)现代化学对“元素”做了科学定义,图甲是两个微粒的结构模型示意图,这两个微粒是否属于同种元素?你的观点及依据是 。

(3)1869年,俄国化学家门捷列夫在前人研究的基础上制作出第一张元素周期表,图乙是元素周期表的部分内容,表中空白格处元素原子的质子数为 。

核电荷数为1~18的元素的原子结构示意图等信息如下,请回答下列问题。(注圆圈表示原子核,圈内数字表示核内带电微粒数目,弧线上数字表示电子数)

(1)2017年5月9日,中国科学院等单位联合发布了115号元素的中文名为“镆”。此元素原子的核电荷数为 ,核外电子数为 。

(2)在第三周期中,随着原子序数的递增,元素原子核外电子数目的变化规律是 。

(3)利用上表中给出的元素,写出含有氢元素的常见单质、化合物的化学式各一个:单质 ;化合物 。

(4)钠和氯元素构成的化合物是由 构成的。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

探究原子结构的奥秘;

1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论,他认为物质都是由原子直接构成的:原子是一个实心球体,不可再分割。

1897年,英国科学家汤姆生发现原子中存在电子。他认为在原子结构中,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中。

1911年英国科学家卢瑟福做了一个实验:用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的α粒子轰击金箔,结果是大多数α粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的α粒子被反弹了回来。据此他提出了带核的原子结构模型:原子是由原子核和核外电子构成。

请根据以上信息回答下列问题:

(1)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,下列(填字母序号,下同)____是汤姆森原子结构模型,_____是卢瑟福原子结构模型;

(2)在卢瑟福的实验中,大多数α粒子穿过金箔后方向不变,说明_____;

A.原子的质量是均匀分布的

B.原子内部绝大部分空间是“空的”

(3)根据卢瑟福的实验所产生的现象,不能够获得的结论是_____;

A.原子核体积很小

B.原子核质量较大

C.原子核带正电

D.核外电子带负电

(4)通过人类认识原子结构的历史,你对科学的发展有那些感想?______________。(答一点即可);

卢瑟福用α 粒子(α 粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)轰击金箔的实验,推翻了汤姆生在 1903年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础(如图)。

现象1:大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向。

现象2:一小部分α粒子改变原来的运动方向。

现象3:极少数α粒子被弹了回来。

(1)请你根据原子结构知识分析现象1产生的原因: 。

(2)通过该实验的上述三种现象 (选填“能”或“不能”)获得核外电子带有负电荷的结论。

(3)1919 年,卢瑟福用加速了的高能 α 粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子中被打出,而 α 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是 。

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

读图回答下列问题。

(1)过氧化氢分子中有 种原子;甲醛分子中有 种原子;1个甲烷分子中有 个原子,1个甲醛分子中有 个原子;1个水分子中有 个原子。

(2)比较氢分子(或氧分子)与水分子,可得出什么结论?

(3)比较过氧化氢和水分子、乙炔分子和甲烷分子,可得出什么结论?

读图回答下列问题。

(1).比较氢分子(或氧分子)与水分子,可得出什么结论? 。

(2).比较过氧化氢和水分子、乙炔分子和甲烷分子,可得出什么结论? 。

第四周周测练习(2.1-2.3)答案解析

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

【答案】B

【解析】【分析】1、模型是所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式。一个模型可以是一幅图、一张表或计算机图像,也可以是一个复杂的对象或过程的示意;

2.符号是指有一定意义的图形、文字等;

3、符号与模型的区别:符号是人为规定或约定俗成的、被人们广泛接受的有一定意义的图形、文字,而模型是反映和替代客观对象,揭示其形态、特征和本质的一种表达方式。

【解答】A.原子结构的图形直观的反映了原子的内部结构,是一个模型,A错误;

B、节水标志是人为规定的具有特定意义的图形,是符号,不属于模型,B正确;

C、是放大了的甲烷分子,是一种模型,C错误;

D、是放大了的足球烯分子,是一种模型,D错误。

故选B

【答案】B

【解析】【分析】模型是通过主观意识借助实体或者虚拟表现构成客观阐述形态结构的一种表达目的的物件(物件并不等于物体,不局限于实体与虚拟、不限于平面与立体)。

【解答】水分子的化学式是H2O,即一个水分子中有两个氢原子和一个氧原子,所以B符合题意;

故答案为:B。

B

【解析】明确质子带一个单位正电荷,中子不带电是解本题的关键。

【解答】A.质子由1个u夸克和1个d夸克组成时带电 e,不符合实际,错误;

B、 质子由2个u夸克和1个d夸克构成带电e符合,中子由1个u夸克和2个d夸克构成 带电0与中子不带电符合,故此选项正确;

C、 中子由2个u夸克和1个d夸克构成 带电e,与中子不带电不符,错误;

D、中子由1个u夸克和1个d夸克组成时带电 与中子不带电不符,错误。

故答案为:B

C

B

【解析】在原子中,质子数=核电荷数=核外电子数=原子序数,据此分析解答。

【解答】镉元素的核电荷数为48,根据“质子数=核电荷数=核外电子数=原子序数”可知,它的核外电子数为48,故B正确,而A.C、D错误。

故选B。

B

【解析】根据卢瑟福、玻尔和汤姆生三位科学家对原子模型的猜测进行解答即可。

【解答】A.卢瑟福建立的“卢瑟福模型”是发现了原子核,原子内部绝大大部分体积是空的,电子围绕带正电的原子核旋转,故A错误;

B.波尔建立的“分层模型”认为电子在原子核周围分层运动,故B正确;

C.现代科学家认为电子是在原子核周围分层运动,故C错误;

D.汤姆生建立的“汤姆生模型”即“西瓜模型”,正电荷相当于西瓜肉,电子相当于西瓜籽,故D错误。

故选B。

D

蒸发是物质从液态转化为气态的相变过程。其过程受温度、流速、液体表面积等因素的影响。

【解答】A.一滴水的体积较小,但却约含有1x1021个水分子,则说明分子是极其微小的;故A正确;

B、当水被煮沸后,大多数细菌都会死亡,可以起到杀菌的作用;故B正确;

C、茶香四溢,是分子无规则运动的结果;故C正确;

D、 茶水太烫,吹一吹凉得快,是因为吹气加速了空气流动,从而加快蒸发,蒸发会带走大量热量;故D错误;

故答案为:D。

A

【解析】

【详解】

A图为某餐饮品牌的标志,不属于模型;B图为眼球结构模型;C图反映的是中国政区关系,是地理模型;D图是动物细胞模型,可见A符合题意。

【答案】B

【解析】【分析】根据对分子和原子的认识判断。

【解答】A.分子和原子都能直接构成物质,例如金属都是直接由原子构成的物质,故A错误;

B.在化学变化中,分子可分,原子不可分,故B正确;

C.分子的质量不一定大于原子的质量,故C错误;

D.分子和原子之间都有空隙,故D错误。

故选B。

D

【解析】元素是具有相同核电荷数的同一类原子的统称;具有相同质子数和不同中子数的同一类元素原子,称为同位素原子。

【解答】碳-14原子与碳-12原子都属于碳元素,它们具有相同的质子数,而相对原子质量不同。根据相对原子质量=质子数+中子数可知,它们的中子数不同,故D符合题意,而A.B、C不合题意。

故选D。

D

【解析】原子的质子数=正电荷数=核外电子数,而相对原子质量=质子数+中子数。

【解答】铀的质子数为92,因为核电荷数等于质子数,所以它的核外电子数为92,故D正确,而A.B、C错误。

故选D。

B

【解析】原子是由居于原子中心的原子核与核外电子构成。原子核是由质子和中子构成的。每个质子带一个单位的正电荷,每个电子带一个单位的负电荷,中子不带电。原子核所带的正电荷数(核电荷数)就等于核内的质子数,也等于核外电子的数目。

【解答】元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称,氧气分子和水分子中都含有氧原子,而这些氧原子的原子核内都含有8个质子,即核电荷数为8,化学上将质子数(即核电荷数)为8的所有氧原子统称为氧元素,B符合题意。

故答案为:B

C

(1)同种物质的分子比原子大,不同种分子和原子的大小无法比较;

(2)氢原子的原子核只有1个质子,没有中子;

(3)根据构成物质的基本微粒解答;

(4)物质状态变化时,分子没有变化,变化的是分子之间的距离。

【解答】不是所有的分子一定比原子大或者小,两者是不能比较大小的,A不符合题意;

不是所有原子的原子核都由质子和中子构成,如氢原子只有质子,没有中子,B不符合题意;

构成物质的基本微粒是分子、原子、离子,C符合题意;

物质状态发生变化属于物理变化,粒子大小不变,变化的是粒子之间的间隔,D不符合题意。

故答案为:C

A

【解析】本题考查了原子的结构和化学史,难度不大,注意基础知识的积累。

【解答】原子结构模型建立的顺序为:

①19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;

③1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;

②1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型.;

⑤1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型;

④奥地利物理学家薛定谔提出电子云模型(几率说),为近代量子力学原子模型。

故答案为:A

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

(1)原子;分子(2)A(3)质子数

(1)原子内部很空旷

(2)原子内部有一个很小但质量很大的核

(3)原子内部的核带正电

【解析】(1)根据“大多数α粒子畅通无阻地通过,就像金箔不在那儿似的”分析;

(2)根据“有极少数的α粒子笔直的弹回”分析;

(3)根据“有极少数的α粒子发生偏转”分析。

【解答】(1)高速运动的α粒子的分布可以看作是均匀的,如果它们在运动过程中碰到实心的物体,那么肯定会被弹回。根据“大多数α粒子畅通无阻地通过,就像金箔不在那儿似的”可知,大多数α粒子都没有遇到实心的部分,即原子内部绝大部分都是空的,即原子内部很空旷;

(2)根据“有极少数的α粒子笔直的弹回”可知,原子内部的实心部分体积很小但质量很大,即原子内部有一个很小但质量很大的核;

(3)“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”,根据“有极少数的α粒子发生偏转”可知,原子内部的核带的电荷肯定与α粒子相同,即原子内部的核带正电。

【答案】分子;原子;分子;原子

【解析】【分析】根据化学反应的过程就是分子分成原子,原子不再分,而是重新组合得新的分子的过程进行解答。

【解答】在化学反应中分子可以再分,而原子不能再分,化学反应的过程就是分子分成原子,原子不再分,而是重新组合得新的分子的过程。

故答案为:分子;原子;分子;原子

(1)电解水

(2)不同元素,因为原子中质子数不同

(3)31

【解析】(1)水在通电的条件下发生分解,生成氢气和氧气,证明水由氢元素和氧元素组成;

(2)元素是具有相同质子数的同一类原子的统称,因此质子数相同,就是同种元素;否则,就不是同种元素。

(3)在元素周期表中每个周期相邻的两种元素中,右边的原子的质子数总比左边的大1。

【解答】(1)能说明“水不是元素”的实验事实是:电解水。

(2)根据图甲可知,左边的原子有1个质子,右边的原子有2个质子,它们的质子数不同,肯定不是同种元素。

(3)根据乙图可知,右边原子的质子数为32,左边的比它小1,即:32-1=31。

(1)115;115

(2)依次增多

(3)H2;H2O

(4)离子

【解析】(1)在原子内部,原子序数=核电荷数=核外电子数=质子数;

(2)根据表格数据分析解答;

(3)只含有一种元素的纯净物叫单质;含有两种或多种元素的是化合物;

(4)分子、原子和离子是构成物质的基本微粒。

【解答】(1)根据原子序数=核电荷数=核外电子数=质子数可知,115号元素的中文名为“镆”。此元素原子的核电荷数为115,核外电子数为115;

(2)根据表格可知,在第三周期中,随着原子序数的递增,元素原子核外电子数目的变化规律是:依次增多;

(3)由氢元素组成的单质只能是氢气,即H2;氢元素和氧元素组成化合物水,那么化学式为H2O;

(4)钠和氯元素构成的化合物氯化钠是由离子构成的。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

C B B D 敢于质疑,勇于探索

【详解】

(1)科学家汤姆生发现原子中存在电子,他认为在原子结构中,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中。据图可以看出,C是汤姆森原子结构模型;卢瑟福提出了带核的原子结构模型:原子是由原子核和核外电子构成。据图可以看出,B是卢瑟福原子结构模型。故填:C;B。

(2)绝大多数α粒子穿过后方向不变,这是由于它们穿过了原子内部的空间,这也说明原子内部绝大部分空间是空的,故填:B;

(3)根据卢瑟福的实验所产生的现象,说明原子核体积很小,原子核质量较大,原子核带正电,但是不能说明核外电子带负电,故填:D;

(4)通过人类认识原子结构的历史,说明要敢于质疑,勇于探索,故填:敢于质疑,勇于探索。

(1)原子核很小,原子内部有很大空间

(2)不能

(3)质子

【解析】(1)α粒子带正电荷,而原子核也带正电荷,则α粒子肯定会受到原子核的排斥力而改变运动轨迹。其中大多数α粒子没有改变方向,说明它们几乎没有受到排斥力,即原子核很小,内部大部分都是空的。

(2)根据实验现象分析解答;

(3)决定物质种类的为质子数,既然原子种类发生改变,那么肯定质子数发生改变,据此分析解答。

【解答】(1)根据原子结构知识分析现象1产生的原因:原子核很小,原子内部有很大空间。

(2)通过该实验的上述三种现象不能获得核外电子带有负电荷的结论。

(3)1919 年,卢瑟福用加速了的高能 α 粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子中被打出,而 α 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是质子。

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

【答案】(1)2;3;5;4;3

(2)构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子。

(3)相同原子、不同的原子个数可组合成不同物质的分子。

【解析】【分析】根据题目所给的每种分子的结构模型分析回答。

【解答】(1)由分子结构模型可以看出:每个过氧化氢分子中有氢、氧2种原子;甲醛分子中有碳、氢、氧3种原子; 1个甲烷分子中有1个碳原子,4个氢原子,共5个原子;1个甲醛分子中有1个碳原子,1个氧原子,2个氢原子,共4 个原子;1个水分子中有2个氢原子,1个氧原子,共3个原子。

(2)由分子结构模型可以知:氢分子是由同种原子构成的(氧分子是由同种原子构成的),水分子是由2种不同的原子构成的,所以可以得出分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子构成的结论

(3)由分子结构模型可以知:过氧化氢和水分子都是由氢原子和氧原子构成的,但过氧化氢分子是由2个氢原子和2个氧原子构成的,而水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的;乙炔分子和甲烷分子都是由氢原子和碳原子构成的,但乙炔分子是由2个氢原子和2个碳原子构成的,而甲烷分子是由4个氢原子和1个碳原子构成的,所以可以得出相同原子、不同的原子个数可组合成不同物质的分子的结论。

故答案为:(1)2;3;5;4;3

(2)构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子。

(3)相同原子、不同的原子个数可组合成不同物质的分子。

【答案】(1)构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子。

(2)同种原子、不同的个数可以构成不同的分子。

【解析】【分析】(1)根据分子的结构来分析;

(2)根据不同分子的结构来分析。

【解答】(1)氢分子只由氢原子构成,水分子由氢原子和氧原子构成,可以得到结论:构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子;

(2)过氧化氢分子由2个氧原子和2个氢原子构成,而水分子由1个氢原子和2个氢原子构成,发现它们原子种类相同,但原子个数不同,得到结论:同种原子、不同的个数可以构成不同的分子。

第 1 页(共 1 页)

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

下列不属于模型的是( )

A.原子结构 B.节水标志

C.甲烷分子结构 D.足球烯结构

19世纪初,道尔顿提出原子论,用一些圆圈再加上各种点、线和字母表示不同的原子,如图是道尔顿当时采用的原子符号,根据这些符号,水分子的模型是( )

A. B.

C. D.

目前普遍认为,质子和中子都是由被称为u夸克和d夸克的两类夸克组成,且质子和中子都是由三个夸克组成的。u夸克的带电量为+ 基元电荷,d夸克的带电量为- 基元电荷,下列论断中可能正确的是( )

A.质子由1个u夸克和1个d夸克构成,中子由1个u夸克和2个d夸克构成

B.质子由2个u夸克和1个d夸克构成,中子由1个u夸克和2个d夸克构成

C.质子由1个u夸克和2个d夸克构成,中子由2个u夸克和1个d夸克构成

D.质子由2个u夸克和1个d夸克构成,中子由1个u夸克和1个d夸克构成

为了形象展示水分解的微观过程,某同学制作了如下模型表示相应的微观粒子,其中表示水电解过程中不能再分的微粒的是( )

A. B.

C. D.

国土资源部统计表明,目前全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染,而水稻对重金属镉的吸附能力又很强,导致大米中镉含量很容易超标。镉元素的核电荷数为48,相对原子质量为112,则镉原子的核外电子数是( )

A.112 B.48 C.112 D.160

下列关于原子模型叙述正确的是( )

A.卢瑟福建立的“卢瑟福模型”认为电子像云雾一样出现在原子核周围

B.玻尔建立的“分层模型”认为电子在原子核周围分层运动

C.现代科学家认为电子像西瓜籽似地嵌在原子中

D.汤姆生建立的“汤姆生模型”认为电子像行星绕太阳运行

中国人一直有喝茶的习惯,泡茶喝茶中包含很多科学知识。下列有关说法错误的是( )

A.一滴水中约含有1x1021个水分子一分子是极其微小的粒子

B.泡茶前需将水烧开——可以杀灭水中细菌

C.开水冲入茶杯中,茶香四溢——分子运动的结果

D.茶水太烫,吹一吹凉得快一吹出的冷风带走了热量

模型常常可以帮助人们认识和理解一些不能直接观察的或复杂的事物,仔细观察下列四幅图片,不属于模型的是( )

A.肯德基店 B.眼球结构 C.中国政区图 D.动物细胞

分子和原子的主要区别是( )

A.分子能直接构成物质,原子不能

B.在化学变化中,分子可分,原子不可分

C.分子质量大,原子质量小

D.分子间有空隙,而原子间无空隙

2019年7月6日,浙江余杭良渚古城遗址获准列入世界遗产名录。考古学家通过对有关遗址出土文物中的碳-14含量测定,推测其年代距今4700-5300年。碳-14原子与碳-12原子不同的是( )

A. 质子数 B.核电荷数 C.电子数 D.中子数

核电站使用铀作燃料发电,铀的相对原子质量为238,质子数为92,则铀原子的核外电子数为( )

A.238 B.146 C.136 D.92

氧气分子和水分子中都含有氧原子,它们统称为氧元素。这是因为不管在氧气分子中,还是在水分子中,这些氧原子都具有相同的( )

A.核外电子数 B.核内质子数

C.核内中子数 D.相对原子质量

下列有关粒子的说法正确的是( )

A.分子一定比原子大

B.所有原子的原子核都是由质子和中子构成

C.分子、原子、离子都是构成物质的粒子

D.物质状态发生变化,是因为粒子大小发生了变化

如图为原子结构模型的演变图,其中①为道尔顿原子模型,④为近代量子力学原子模型。下列排列符合历史演变顺序的一组是( )

A.①③②⑤④ B.①②③④⑤ C.①⑤③②④ D.①③⑤④②

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

在宏观、微观和符号之间建立联系是科学学科的特点。

(1)物质的组成及构成关系如图所示,图中①表示的是________,②表示的是________。

(2)下列说法正确的是 (填字母)。

A.氯化钠是由钠、氯两种元素组成的

B.氯化钠是由钠和氯气混合而成的

C.氯化钠是由一个钠原子和一个氯原子构成的

(3)氧和氯两种元素最本质的区别是它们原子中的________不同。

人类对原子结构的认识,经历了汤姆生、卢瑟福和玻尔等提出的模型的过程。卢瑟福核式结构模型是在α粒子轰击金箔实验的基础上提出的。把一束高速运动的α粒子(带2个单位正电荷),射向一片极薄的金箔。他惊奇地发现,过去一直认为原子是“实心球”,而由这种“实心球”紧密排列成的金箔,竟为大多数α粒子畅通无阻地通过,就像金箔不在那儿似的,但也有极少数的α粒子发生偏转,或笔直的弹回。根据上述实验现象能得出关于金箔中金原子结构的一些结论,试写出其中的三点:

(1) 。

(2) 。

(3) 。

在化学反应中 可以再分,而 不能再分。所以化学反应的实质是 的分裂和 的重新组合。

化学元素组成万物。人们很早就意识到物质都是由几种亘古不变的基本成分——“元素”组成的。

(1)古人曾认为水是组成物质的元素之一。1766年,英国化学家卡文迪许用锌和稀硫酸制得“可燃空气”,“可燃空气”在纯氧中燃烧生成水,可得出“水是一种结合物而不是简单元素”。在你学过的知识中能说明“水不是元素”的实验事实是 。

(2)现代化学对“元素”做了科学定义,图甲是两个微粒的结构模型示意图,这两个微粒是否属于同种元素?你的观点及依据是 。

(3)1869年,俄国化学家门捷列夫在前人研究的基础上制作出第一张元素周期表,图乙是元素周期表的部分内容,表中空白格处元素原子的质子数为 。

核电荷数为1~18的元素的原子结构示意图等信息如下,请回答下列问题。(注圆圈表示原子核,圈内数字表示核内带电微粒数目,弧线上数字表示电子数)

(1)2017年5月9日,中国科学院等单位联合发布了115号元素的中文名为“镆”。此元素原子的核电荷数为 ,核外电子数为 。

(2)在第三周期中,随着原子序数的递增,元素原子核外电子数目的变化规律是 。

(3)利用上表中给出的元素,写出含有氢元素的常见单质、化合物的化学式各一个:单质 ;化合物 。

(4)钠和氯元素构成的化合物是由 构成的。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

探究原子结构的奥秘;

1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论,他认为物质都是由原子直接构成的:原子是一个实心球体,不可再分割。

1897年,英国科学家汤姆生发现原子中存在电子。他认为在原子结构中,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中。

1911年英国科学家卢瑟福做了一个实验:用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的α粒子轰击金箔,结果是大多数α粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的α粒子被反弹了回来。据此他提出了带核的原子结构模型:原子是由原子核和核外电子构成。

请根据以上信息回答下列问题:

(1)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,下列(填字母序号,下同)____是汤姆森原子结构模型,_____是卢瑟福原子结构模型;

(2)在卢瑟福的实验中,大多数α粒子穿过金箔后方向不变,说明_____;

A.原子的质量是均匀分布的

B.原子内部绝大部分空间是“空的”

(3)根据卢瑟福的实验所产生的现象,不能够获得的结论是_____;

A.原子核体积很小

B.原子核质量较大

C.原子核带正电

D.核外电子带负电

(4)通过人类认识原子结构的历史,你对科学的发展有那些感想?______________。(答一点即可);

卢瑟福用α 粒子(α 粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)轰击金箔的实验,推翻了汤姆生在 1903年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础(如图)。

现象1:大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向。

现象2:一小部分α粒子改变原来的运动方向。

现象3:极少数α粒子被弹了回来。

(1)请你根据原子结构知识分析现象1产生的原因: 。

(2)通过该实验的上述三种现象 (选填“能”或“不能”)获得核外电子带有负电荷的结论。

(3)1919 年,卢瑟福用加速了的高能 α 粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子中被打出,而 α 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是 。

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

读图回答下列问题。

(1)过氧化氢分子中有 种原子;甲醛分子中有 种原子;1个甲烷分子中有 个原子,1个甲醛分子中有 个原子;1个水分子中有 个原子。

(2)比较氢分子(或氧分子)与水分子,可得出什么结论?

(3)比较过氧化氢和水分子、乙炔分子和甲烷分子,可得出什么结论?

读图回答下列问题。

(1).比较氢分子(或氧分子)与水分子,可得出什么结论? 。

(2).比较过氧化氢和水分子、乙炔分子和甲烷分子,可得出什么结论? 。

第四周周测练习(2.1-2.3)答案解析

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

【答案】B

【解析】【分析】1、模型是所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式。一个模型可以是一幅图、一张表或计算机图像,也可以是一个复杂的对象或过程的示意;

2.符号是指有一定意义的图形、文字等;

3、符号与模型的区别:符号是人为规定或约定俗成的、被人们广泛接受的有一定意义的图形、文字,而模型是反映和替代客观对象,揭示其形态、特征和本质的一种表达方式。

【解答】A.原子结构的图形直观的反映了原子的内部结构,是一个模型,A错误;

B、节水标志是人为规定的具有特定意义的图形,是符号,不属于模型,B正确;

C、是放大了的甲烷分子,是一种模型,C错误;

D、是放大了的足球烯分子,是一种模型,D错误。

故选B

【答案】B

【解析】【分析】模型是通过主观意识借助实体或者虚拟表现构成客观阐述形态结构的一种表达目的的物件(物件并不等于物体,不局限于实体与虚拟、不限于平面与立体)。

【解答】水分子的化学式是H2O,即一个水分子中有两个氢原子和一个氧原子,所以B符合题意;

故答案为:B。

B

【解析】明确质子带一个单位正电荷,中子不带电是解本题的关键。

【解答】A.质子由1个u夸克和1个d夸克组成时带电 e,不符合实际,错误;

B、 质子由2个u夸克和1个d夸克构成带电e符合,中子由1个u夸克和2个d夸克构成 带电0与中子不带电符合,故此选项正确;

C、 中子由2个u夸克和1个d夸克构成 带电e,与中子不带电不符,错误;

D、中子由1个u夸克和1个d夸克组成时带电 与中子不带电不符,错误。

故答案为:B

C

B

【解析】在原子中,质子数=核电荷数=核外电子数=原子序数,据此分析解答。

【解答】镉元素的核电荷数为48,根据“质子数=核电荷数=核外电子数=原子序数”可知,它的核外电子数为48,故B正确,而A.C、D错误。

故选B。

B

【解析】根据卢瑟福、玻尔和汤姆生三位科学家对原子模型的猜测进行解答即可。

【解答】A.卢瑟福建立的“卢瑟福模型”是发现了原子核,原子内部绝大大部分体积是空的,电子围绕带正电的原子核旋转,故A错误;

B.波尔建立的“分层模型”认为电子在原子核周围分层运动,故B正确;

C.现代科学家认为电子是在原子核周围分层运动,故C错误;

D.汤姆生建立的“汤姆生模型”即“西瓜模型”,正电荷相当于西瓜肉,电子相当于西瓜籽,故D错误。

故选B。

D

蒸发是物质从液态转化为气态的相变过程。其过程受温度、流速、液体表面积等因素的影响。

【解答】A.一滴水的体积较小,但却约含有1x1021个水分子,则说明分子是极其微小的;故A正确;

B、当水被煮沸后,大多数细菌都会死亡,可以起到杀菌的作用;故B正确;

C、茶香四溢,是分子无规则运动的结果;故C正确;

D、 茶水太烫,吹一吹凉得快,是因为吹气加速了空气流动,从而加快蒸发,蒸发会带走大量热量;故D错误;

故答案为:D。

A

【解析】

【详解】

A图为某餐饮品牌的标志,不属于模型;B图为眼球结构模型;C图反映的是中国政区关系,是地理模型;D图是动物细胞模型,可见A符合题意。

【答案】B

【解析】【分析】根据对分子和原子的认识判断。

【解答】A.分子和原子都能直接构成物质,例如金属都是直接由原子构成的物质,故A错误;

B.在化学变化中,分子可分,原子不可分,故B正确;

C.分子的质量不一定大于原子的质量,故C错误;

D.分子和原子之间都有空隙,故D错误。

故选B。

D

【解析】元素是具有相同核电荷数的同一类原子的统称;具有相同质子数和不同中子数的同一类元素原子,称为同位素原子。

【解答】碳-14原子与碳-12原子都属于碳元素,它们具有相同的质子数,而相对原子质量不同。根据相对原子质量=质子数+中子数可知,它们的中子数不同,故D符合题意,而A.B、C不合题意。

故选D。

D

【解析】原子的质子数=正电荷数=核外电子数,而相对原子质量=质子数+中子数。

【解答】铀的质子数为92,因为核电荷数等于质子数,所以它的核外电子数为92,故D正确,而A.B、C错误。

故选D。

B

【解析】原子是由居于原子中心的原子核与核外电子构成。原子核是由质子和中子构成的。每个质子带一个单位的正电荷,每个电子带一个单位的负电荷,中子不带电。原子核所带的正电荷数(核电荷数)就等于核内的质子数,也等于核外电子的数目。

【解答】元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称,氧气分子和水分子中都含有氧原子,而这些氧原子的原子核内都含有8个质子,即核电荷数为8,化学上将质子数(即核电荷数)为8的所有氧原子统称为氧元素,B符合题意。

故答案为:B

C

(1)同种物质的分子比原子大,不同种分子和原子的大小无法比较;

(2)氢原子的原子核只有1个质子,没有中子;

(3)根据构成物质的基本微粒解答;

(4)物质状态变化时,分子没有变化,变化的是分子之间的距离。

【解答】不是所有的分子一定比原子大或者小,两者是不能比较大小的,A不符合题意;

不是所有原子的原子核都由质子和中子构成,如氢原子只有质子,没有中子,B不符合题意;

构成物质的基本微粒是分子、原子、离子,C符合题意;

物质状态发生变化属于物理变化,粒子大小不变,变化的是粒子之间的间隔,D不符合题意。

故答案为:C

A

【解析】本题考查了原子的结构和化学史,难度不大,注意基础知识的积累。

【解答】原子结构模型建立的顺序为:

①19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;

③1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;

②1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型.;

⑤1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型;

④奥地利物理学家薛定谔提出电子云模型(几率说),为近代量子力学原子模型。

故答案为:A

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

(1)原子;分子(2)A(3)质子数

(1)原子内部很空旷

(2)原子内部有一个很小但质量很大的核

(3)原子内部的核带正电

【解析】(1)根据“大多数α粒子畅通无阻地通过,就像金箔不在那儿似的”分析;

(2)根据“有极少数的α粒子笔直的弹回”分析;

(3)根据“有极少数的α粒子发生偏转”分析。

【解答】(1)高速运动的α粒子的分布可以看作是均匀的,如果它们在运动过程中碰到实心的物体,那么肯定会被弹回。根据“大多数α粒子畅通无阻地通过,就像金箔不在那儿似的”可知,大多数α粒子都没有遇到实心的部分,即原子内部绝大部分都是空的,即原子内部很空旷;

(2)根据“有极少数的α粒子笔直的弹回”可知,原子内部的实心部分体积很小但质量很大,即原子内部有一个很小但质量很大的核;

(3)“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”,根据“有极少数的α粒子发生偏转”可知,原子内部的核带的电荷肯定与α粒子相同,即原子内部的核带正电。

【答案】分子;原子;分子;原子

【解析】【分析】根据化学反应的过程就是分子分成原子,原子不再分,而是重新组合得新的分子的过程进行解答。

【解答】在化学反应中分子可以再分,而原子不能再分,化学反应的过程就是分子分成原子,原子不再分,而是重新组合得新的分子的过程。

故答案为:分子;原子;分子;原子

(1)电解水

(2)不同元素,因为原子中质子数不同

(3)31

【解析】(1)水在通电的条件下发生分解,生成氢气和氧气,证明水由氢元素和氧元素组成;

(2)元素是具有相同质子数的同一类原子的统称,因此质子数相同,就是同种元素;否则,就不是同种元素。

(3)在元素周期表中每个周期相邻的两种元素中,右边的原子的质子数总比左边的大1。

【解答】(1)能说明“水不是元素”的实验事实是:电解水。

(2)根据图甲可知,左边的原子有1个质子,右边的原子有2个质子,它们的质子数不同,肯定不是同种元素。

(3)根据乙图可知,右边原子的质子数为32,左边的比它小1,即:32-1=31。

(1)115;115

(2)依次增多

(3)H2;H2O

(4)离子

【解析】(1)在原子内部,原子序数=核电荷数=核外电子数=质子数;

(2)根据表格数据分析解答;

(3)只含有一种元素的纯净物叫单质;含有两种或多种元素的是化合物;

(4)分子、原子和离子是构成物质的基本微粒。

【解答】(1)根据原子序数=核电荷数=核外电子数=质子数可知,115号元素的中文名为“镆”。此元素原子的核电荷数为115,核外电子数为115;

(2)根据表格可知,在第三周期中,随着原子序数的递增,元素原子核外电子数目的变化规律是:依次增多;

(3)由氢元素组成的单质只能是氢气,即H2;氢元素和氧元素组成化合物水,那么化学式为H2O;

(4)钠和氯元素构成的化合物氯化钠是由离子构成的。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

C B B D 敢于质疑,勇于探索

【详解】

(1)科学家汤姆生发现原子中存在电子,他认为在原子结构中,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中。据图可以看出,C是汤姆森原子结构模型;卢瑟福提出了带核的原子结构模型:原子是由原子核和核外电子构成。据图可以看出,B是卢瑟福原子结构模型。故填:C;B。

(2)绝大多数α粒子穿过后方向不变,这是由于它们穿过了原子内部的空间,这也说明原子内部绝大部分空间是空的,故填:B;

(3)根据卢瑟福的实验所产生的现象,说明原子核体积很小,原子核质量较大,原子核带正电,但是不能说明核外电子带负电,故填:D;

(4)通过人类认识原子结构的历史,说明要敢于质疑,勇于探索,故填:敢于质疑,勇于探索。

(1)原子核很小,原子内部有很大空间

(2)不能

(3)质子

【解析】(1)α粒子带正电荷,而原子核也带正电荷,则α粒子肯定会受到原子核的排斥力而改变运动轨迹。其中大多数α粒子没有改变方向,说明它们几乎没有受到排斥力,即原子核很小,内部大部分都是空的。

(2)根据实验现象分析解答;

(3)决定物质种类的为质子数,既然原子种类发生改变,那么肯定质子数发生改变,据此分析解答。

【解答】(1)根据原子结构知识分析现象1产生的原因:原子核很小,原子内部有很大空间。

(2)通过该实验的上述三种现象不能获得核外电子带有负电荷的结论。

(3)1919 年,卢瑟福用加速了的高能 α 粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子中被打出,而 α 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是质子。

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

【答案】(1)2;3;5;4;3

(2)构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子。

(3)相同原子、不同的原子个数可组合成不同物质的分子。

【解析】【分析】根据题目所给的每种分子的结构模型分析回答。

【解答】(1)由分子结构模型可以看出:每个过氧化氢分子中有氢、氧2种原子;甲醛分子中有碳、氢、氧3种原子; 1个甲烷分子中有1个碳原子,4个氢原子,共5个原子;1个甲醛分子中有1个碳原子,1个氧原子,2个氢原子,共4 个原子;1个水分子中有2个氢原子,1个氧原子,共3个原子。

(2)由分子结构模型可以知:氢分子是由同种原子构成的(氧分子是由同种原子构成的),水分子是由2种不同的原子构成的,所以可以得出分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子构成的结论

(3)由分子结构模型可以知:过氧化氢和水分子都是由氢原子和氧原子构成的,但过氧化氢分子是由2个氢原子和2个氧原子构成的,而水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的;乙炔分子和甲烷分子都是由氢原子和碳原子构成的,但乙炔分子是由2个氢原子和2个碳原子构成的,而甲烷分子是由4个氢原子和1个碳原子构成的,所以可以得出相同原子、不同的原子个数可组合成不同物质的分子的结论。

故答案为:(1)2;3;5;4;3

(2)构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子。

(3)相同原子、不同的原子个数可组合成不同物质的分子。

【答案】(1)构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子。

(2)同种原子、不同的个数可以构成不同的分子。

【解析】【分析】(1)根据分子的结构来分析;

(2)根据不同分子的结构来分析。

【解答】(1)氢分子只由氢原子构成,水分子由氢原子和氧原子构成,可以得到结论:构成分子的原子可以是同种原子,也可以是不同种原子;

(2)过氧化氢分子由2个氧原子和2个氢原子构成,而水分子由1个氢原子和2个氢原子构成,发现它们原子种类相同,但原子个数不同,得到结论:同种原子、不同的个数可以构成不同的分子。

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查