实验题3—期中分题型复习(第2章 微粒的模型与符号 含解析)

文档属性

| 名称 | 实验题3—期中分题型复习(第2章 微粒的模型与符号 含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 400.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-25 15:43:32 | ||

图片预览

文档简介

实验题3—期中分题型复习

、实验题

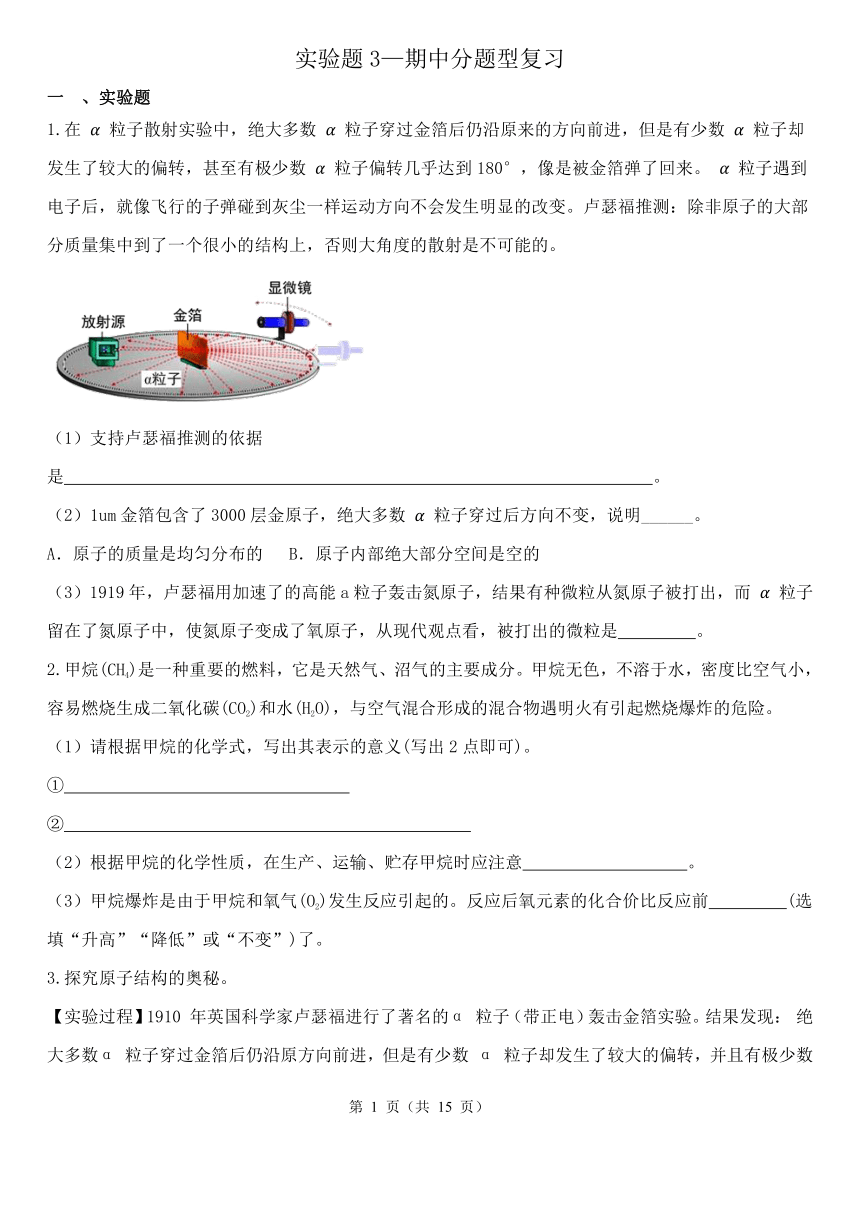

在 粒子散射实验中,绝大多数 粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数 粒子却发生了较大的偏转,甚至有极少数 粒子偏转几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。 粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变。卢瑟福推测:除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的。

(1)支持卢瑟福推测的依据是 。

(2)1um金箔包含了3000层金原子,绝大多数 粒子穿过后方向不变,说明______。

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

(3)1919年,卢瑟福用加速了的高能a粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒是 。

甲烷(CH4)是一种重要的燃料,它是天然气、沼气的主要成分。甲烷无色,不溶于水,密度比空气小,容易燃烧生成二氧化碳(CO2)和水(H2O),与空气混合形成的混合物遇明火有引起燃烧爆炸的危险。

(1)请根据甲烷的化学式,写出其表示的意义(写出2点即可)。

①

②

(2)根据甲烷的化学性质,在生产、运输、贮存甲烷时应注意 。

(3)甲烷爆炸是由于甲烷和氧气(O2)发生反应引起的。反应后氧元素的化合价比反应前 (选填“升高”“降低”或“不变”)了。

探究原子结构的奥秘。

【实验过程】1910 年英国科学家卢瑟福进行了著名的α 粒子(带正电)轰击金箔实验。结果发现: 绝大多数α 粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,但是有少数 α 粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数α 粒子的偏转超过 90°,有的甚至几乎达到 180°,像是被金箔弹了回来。

【解释与结论】

(1)卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 。

(2)1um 金箔包含了 3000 层金原子,绝大多数α 粒子穿过后方向不变,说明 ;

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

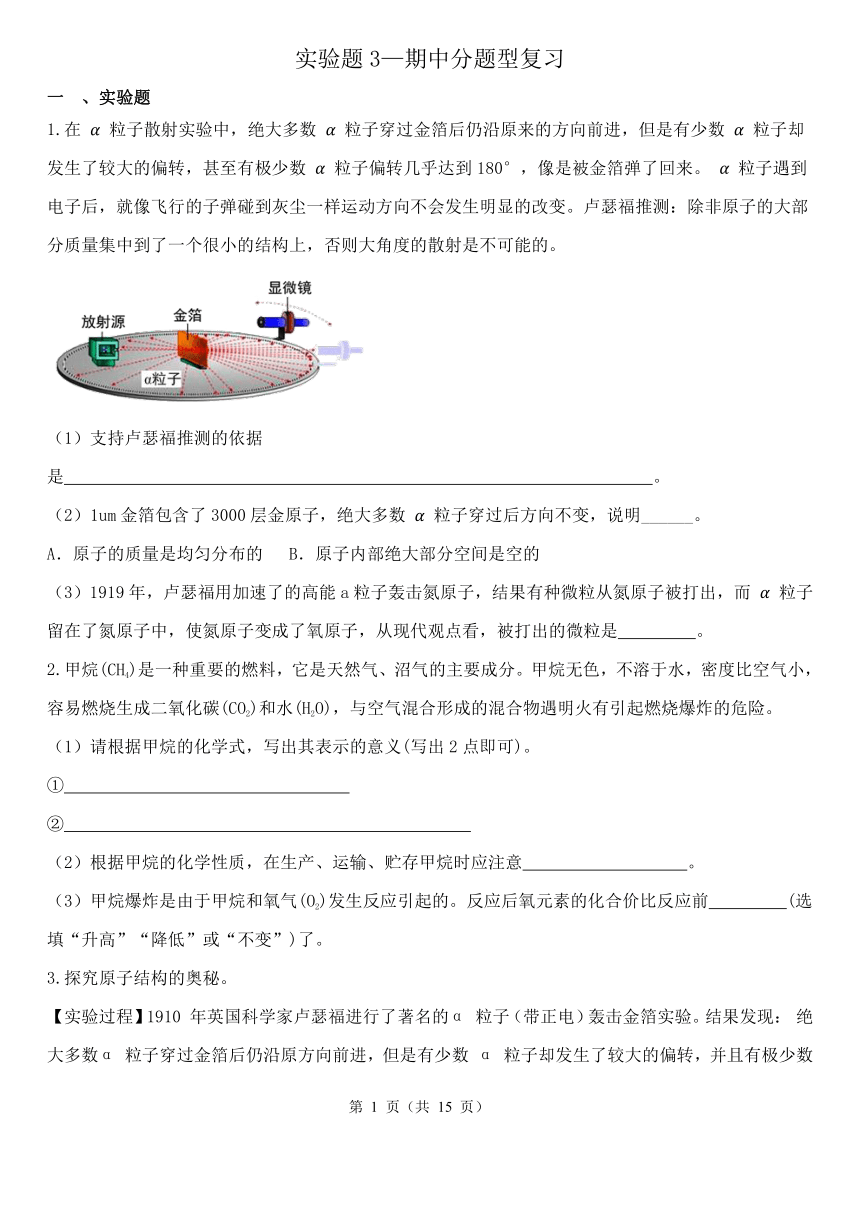

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过 α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的 。

科学理论的建立要有一个又一个的证据。在研究原子结构的历史进程中,卢瑟福揭开了原子世界一个又一个的奥秘。请回答:

(1)1911年,卢瑟福等人进行了α粒子(α粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)散射实验,用一些高速运动的α粒子轰击金箔,发现多数α粒子穿过金箔后仍保持原来的运动方向,但有少数α粒子发生了较大角度的偏转,而极少数α粒子发生反弹。下列说法正确的有__________。

A.多数α粒子保持原来的运动方向,说明原子核的体积很小

B.少数α粒子发生较大角度偏转,说明原子核带负电

C.极少数α粒子发生反弹,说明原子核的质量很大

(2)下列关于原子结构理论的学说中,卢瑟福的观点是____________。

A.原子是不可分的

B.带负电的电子在原子核外空间绕核运动

C.原子是可分的

D.在球体内充斥着正电荷,电子镶嵌其中

E.带正电荷的原子核居于原子的中心

F.带正电荷的原子核很小,但集中了原子的大部分质量

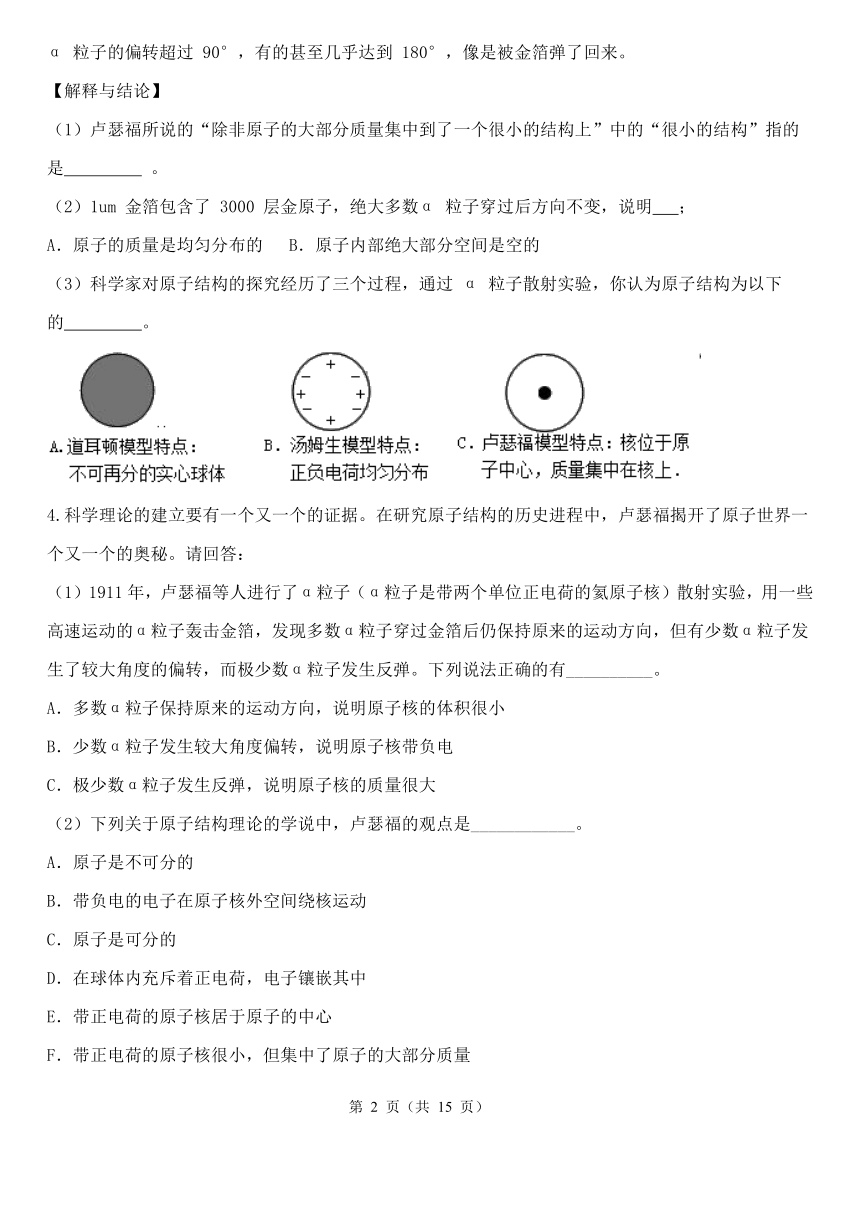

(3)图甲是卢瑟福用α粒子轰击原子而产生散射的实验,他在分析实验结果的基础上,对原子结构有了新的认识, 提出了图乙所示的模型, 卢瑟福的这一研究过程是一个( )

A.建立模型的过程 B.得出结论的过程

C.提出问题的过程 D.验证证据的过程

(4)1919年,卢瑟福用加速了的高能α粒子(氦原子核)轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而α粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是 。

化合价是一个重要的化学概念.

(1)下面是对元素化合价的部分探究过程.

化学上用“化合价”来表示原子之间 .

(2)【提出问题一】元素正负化合价有何规律?

推测一:金属元素都显正价;

推测二:非金属元素只有负价.

【举例及分析一】

①.NaCl、FeO、Al2O3中金属元素化合价分别为+1、+2、+3,其他金属也都显正价,推测一正确.金属都显正价的可能原因为 .

②.H2O、SO2、CO2中H、O、S、C元素的化合价分别为+1、﹣2、+4、+4,说明推测二 (填“成立”或“不成立”).

③金属元素与非金属元素形成化合物时,非金属元素显 价.

(3)【提出问题二】一种元素只有一种化合价吗?

推测一:一种元素只有一种化合价;

推测二: .

【举例及分析二】

①NaCl、NaOH、NaNO3、Na2SO4等物质中Na元素都显+1价,推测一成立.

②H2S、SO2、SO3、H2SO3等物质中S元素化合不同,S元素化合价分别为﹣2、+4、+6、 价.推测二成立.

【结论二】推测一、二都有道理,通过上述举例分析及结合教材上所给元素的化合价,可知

(4)【提出问题三】在同种化合物中,同种元素一定具有相同的化合价吗?

推测一:在同种化合物中,同种元素一定具有相同的化合价;

推测二:在同种化合物中,同种元素不一定具有相同的化合价.

【举例及分析三】NH4NO3中N元素的化合价分别为 、 .

【结论三】推测二成立.

俗话说“骨头的精髓在汤里”。有人认为骨头中钙、磷含量雄厚,骨头汤必然钙含量很高,是补钙的好材料。为了验证骨头汤能否有效补钙,某科研小组将猪排骨 500g、蒸馏水 1500mL、食用醋 70mL,加热煮沸后维持 70 分钟,得到骨头汤 1243mL,用仪器检测结果:每 100mL 骨头汤含有 2mg 钙(而每 100mL 牛奶约含有 105mg 钙)。

查阅资料:人体骨骼中的钙存在形式是羟基磷酸钙[Ca10(PO4)6(OH)2],该物质难溶于水。人体平均每天需要补钙 800mg。

(1)“骨头汤能补钙”中的钙是指 (填字母编号);

A.钙离子 B.单质钙 C.钙元素 D.羟基磷酸钙

(2)羟基磷酸钙中磷元素的化合价是 价 ;

(3)假设某人只能从骨头汤中获取钙,则此人每天需要喝 L 骨 头 汤 ;

(4)某品牌钙片每片的规格是:维生素 D3100IU(相当于 2.5 微克),碳酸钙 1000mg,若某人只从钙片中获取钙,则每天需要服用此品牌钙片 片。

征服原子—揭开原子的神秘面纱

伟大的科学家费曼说:“假如只允许把人类的科学史压缩成一句话,它就会是——一切东西都是由原子构成”。人类在探索物质是由什么构成的历史长河中,充满了智慧。

(1)1803年,近代化学之父,英国科学家道尔顿在前人研究的基础上,提出“道尔顿原子论”:一切物质都由原子构成,原子很小、呈圆球状、不可再分……但由于受当时实验条件限制,道尔顿无法用事实证明自己的观点。

1811年,意大利化学家阿伏加德罗提出:有些物质也是由分子构成,原子的基本工作形式是分子。

1897年,汤姆生通过实验发现了 ,进一步发展了原子一分子论。汤姆生主要是纠正了“道尔顿原子论”中 的观点。

1911年,卢瑟福又通过实验,推测原子是由 构成,并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了 来表达他们的理论成果。

探究原子结构的奥秘。

【收集证据】绝大多数 α 粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数 α 粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数 α 粒子的偏转超过 90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来;

【猜想与假设】α 粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变,而结果却出乎意料,除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的;

【解释与结论】

(1)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数 α 粒子就 (填“会”或“不会”)发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 。

(2)1um 金箔包含了 3000 层金原子,绝大多数 α 粒子穿过后方向不变,说明________;

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过 α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的________。

A.不可再分的实心球体

B.正负电荷均匀分布

C.核位于原子中心,质量集中在核上

(4)1919年,卢瑟福用加速了的高能α粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而α粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是 。

人们为了揭示原子结构的奥秘,经历了漫长的探究过程。1897年,英国科学家汤姆生发现了原子内有带负电的电子,而原子是电中性的,由此推测原子内还有带正电的物质。1911年英国科学家卢瑟福进行了著名的α粒子(带正电)轰击金箔实验。实验表明:绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进;但是有少数α粒子却发生了较大的偏转;并且有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。

(1)英国科学家汤姆生当年推测的“带正电的物质”相当于下图甲中的 (填“甲”或“乙”或“丙”或“丁”)。

(2)通过α粒子轰击金箔实验,可推出的原子结构模型为图乙中的 (填字母),并根据以上信息作出合理的解释 。

常用塑化剂的学名“邻苯二甲酸二辛酯”,化学式为C24H38O4,它是一种无色透明的液体,有特殊气味,不溶于水,溶于大多数有机溶剂,有毒。常用作各种塑料制品的工业添加剂,不可食用。可是不法商人为了牟取暴利竟然其将添加到多种饮料、果冻、果酱和方便面等食品中。若长期食用含塑化剂的食品可能对生殖系统、免疫系统造成危害,大量摄入还可能致癌。

请分析上述信息,回答下列问题:

(1)根据常用塑化剂的化学式计算:

①相对分子质量 ;

②氧元素的质量分数为 (计算结果精确到0.1%)。

(2)下列做法,可以使我们远离塑化剂的是 。

①少喝各种饮料,日常饮水以白开水为主

②经常吃方便面、面包等速食食品以适应我们快节奏的生活

③尽量少用塑料制品直接接触热的、含油脂的食物

④呼吁政府完善食品安全监督检验机制,严惩不法黑心业者

(3) 写出该塑化剂的两条物理性质: 、 。

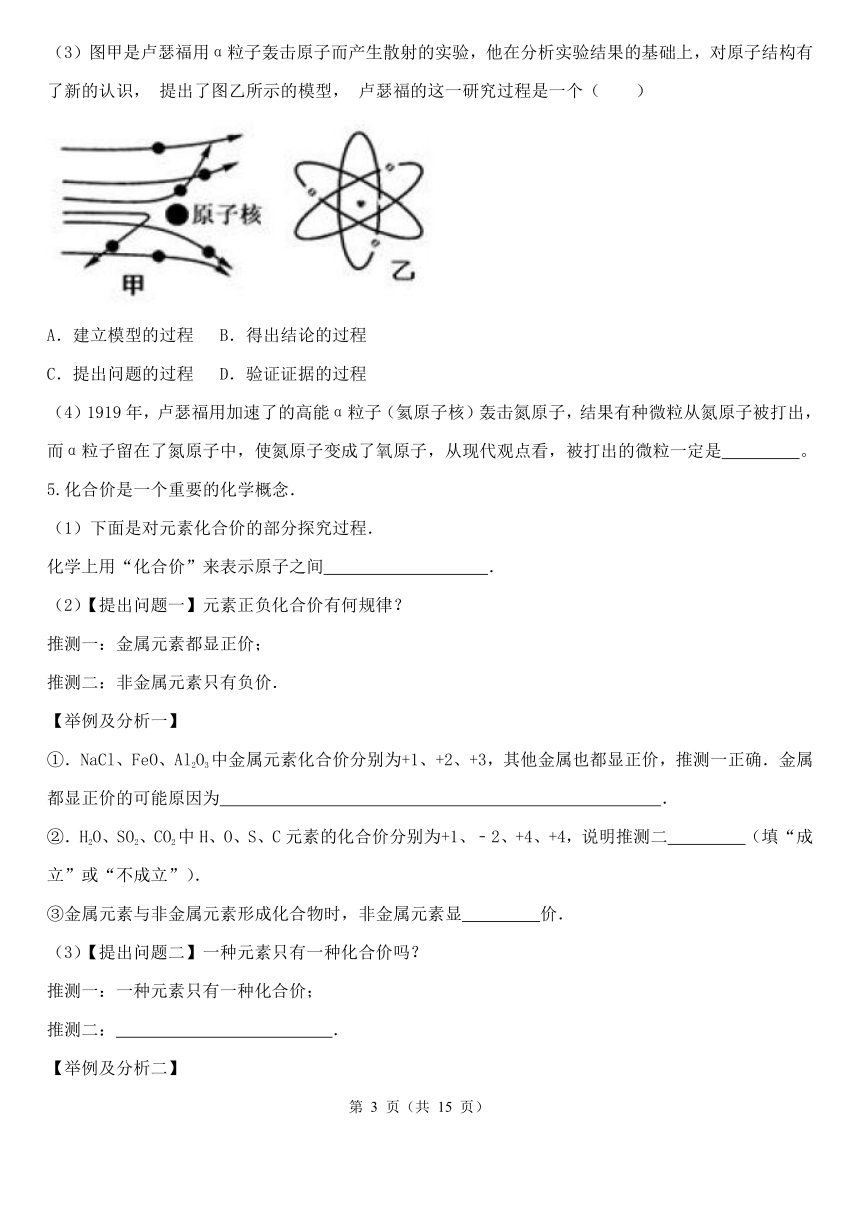

微观粒子看不见、摸不着,化学中通过模型来说明他们心目中粒子的“模样”,揭示物质的微观结构特点,解释微观结构与宏观现象之间的因果关系。对原子结构的研究,一百多年来科学家借助构建原子结构模型,逐渐揭开了原子构成的神秘面纱,并通过不断提出新的原子结构模型,逐步形成了今天的原子结构理论。为进一步探究原子结构,1911年英国科学家卢瑟福进行了著名的α粒子轰击金箔实验。

(1)左上图两种模型是汤姆森和卢瑟福分别于1897年和1911年提出的,其中 (选填“甲”或“乙”)是由汤姆森提岀的。

(2)右上图中能正确反映α粒子实验结果的是 ,支持该选项的依据是 。

A.a粒子穿透力很强,直接穿过金原子核 B.同种电荷互相排斥

C.电荷间的距离越小,相互作用力越大 D.力能改变物体的运动状态

人类对原子结构的认识,经历了汤姆生、卢瑟福和玻尔等提出的模型的过程。

(1)卢瑟福核式结构模型是在α粒子轰击金箔实验的基础上提出的。把一束高速运动的α 粒子(带2个单位正电荷),射向一片极薄的金箔。他惊奇的发现,过去一直认为原 子是“实心球”,而由这种“实心球”紧密排列成的金箔,竟为大多数α粒子畅通无 阻得通过,就像金箔不在那儿似的,但也有极少数的α粒子发生偏转,或笔直的弹回。

根据上述实验现象能得出关于金箔中金原子结构的一些结论,试写出其中的三点:

A. ;

B. ;

C. 。

(2)从原子结构模型建立的过程中,我们发现 (填序号)。

A.科学模型的建立是一个不断完善、不断修正的过程

B.模型在科学研究中起着很重要的作用

C.玻尔的原子模型的建立,使人们对原子结构的认识达到了完美的境界

D.人类借助模型的建立,对原子的认识逐渐接近本质

实验题3—期中分题型复习答案解析

、实验题

(1)有少数α粒子却发生了的偏转,甚至有极少数α子几乎达到180°的偏转

(2)B

(3)质子

【解析】(1)α粒子受到原子核的排斥力而改变运动轨迹,且排斥力越大,运动轨迹的变化幅度越大。当它们迎面撞向原子核时,会发生180°的偏转,即几乎沿相反方向返回,据此推测原子的结构。

(2)α粒子运动方向不变,说明它没有受到原子核的排斥力,即它经过的地方都是空心的,据此分析原子的内部结构;

(3)元素种类由质子数决定,据此分析解答。

【解答】(1)支持卢瑟福推测的依据是:有少数α粒子却发生了的偏转,甚至有极少数α子几乎达到180°的偏转。

(2)1um金箔包含了3000层金原子,绝大多数 粒子穿过后方向不变,说明原子内部绝大部分空间是空的,故选B。

(3)1919年,卢瑟福用加速了的高能a粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,即质子数增大了,从现代观点看,被打出的微粒是质子。

(1)表示甲烷由碳元素和氢元素组成;表示一个甲烷分子由1个碳原子和4个氢原子构成

(2)密封、严禁烟火

(3)降低

【解析】(1)通过物质的化学式,既可以知道该种物质的元素组成,也可以知道该分子的结构组成。

(2)根据“ 与空气混合形成的混合物遇明火有引起燃烧爆炸的危险 ”分析;

(3)比较氧元素在反应前后化合价的高低即可。

【解答】(1)根据甲烷的化学式 CH4 可知:

①甲烷由碳元素和氢元素组成 ;

②一个甲烷分子由1个碳原子和4个氢原子构成 。

(2)根据“ 与空气混合形成的混合物遇明火有引起燃烧爆炸的危险 ”可知, 在生产、运输、贮存甲烷时应注意密封、严禁烟火 ;

(3)氧气中氧元素的化合价为0价,而反应后在H2O中,氧元素的化合价为-2价,因此氧元素的化合价降低了。

(1)原子核

(2)B

(3)C

【解析】根据原子的构成分析,结合各实验的结论进行判断。

【解答】(1) 卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是原子核;

(2) 1um 金箔包含了 3000 层金原子,绝大多数α 粒子穿过后方向不变,说明原子内部绝大部分空间是空的;

(3)A、原子不是实心球体,错误;

B、原子正电荷居于原子正中间,负电荷在外部,错误;

C、原子中心有原子核,质量主要集中在原子核上,正确;

故答案为:(1)原子核;(2)B;(3)C。

(1)A;C

(2)B;C;E;F

(3)A

(4)质子

【解析】(1)①根据力的作用效果判断;

②根据电荷之间的相互作用规范判断;

③根据力和质量的关系判断;

(2)根据题目的描述分析卢瑟福的观点的内容;

(3)根据科学探究过程的基本环节分析判断。

(4)元素的本质区别就是原子内质子数不同。

【解答】(1)A.多数α粒子保持原来的运动方向,则它们没有受到原子核的电磁力,也就是原子核的电磁力作用的范围很小,因此说明原子核的体积很小,故A正确;

B.少数α粒子发生较大角度偏转,根据“同种电荷相互排斥”可知,说明原子核带正电,故B错误;

C.极少数α粒子发生反弹,说明它们受到的电磁力很大,即原子核的质量很大,故C正确。

故选AC。

(2)根据卢瑟福的观点可知,带正电荷的原子核居于原子的中心,体积很小但是质量很大,周围大部分空间是空的。外围是绕原子核空间高速旋转的带负电的电子,因此原子是可分的,故B、C、E、F正确,而A、D错误。

故选BCEF。

(3)图甲是卢瑟福用α粒子轰击原子而产生散射的实验,他在分析实验结果的基础上,对原子结构有了新的认识, 提出了图乙所示的模型, 卢瑟福的这一研究过程是一个建立模型的过程,故选A。

(4)氮原子和氧原子的根本区别是原子内的质子数不同,因此被打出的微粒一定是质子。

(1)相互化合的数目

(2)金属元素形成化合物时只能失去电子而不能得到电子;不成立;负

(3)一种元素有多种化合价;+4;一些元素只有一种化合价,一些元素有多种化合价

(4)-3;+5

【解析】根据元素化合价和原子最外层电子数的关系进行分析;

【举例及分析一】根据金属元素的最外层电子数一般少于4个,在化学反应中容易失去电子进行分析;根据题中非金属元素显示的化合价进行分析;根据非金属和金属形成的化合物是离子化合物进行分析;

【举例及分析二】根据化合价代数和为零进行分析;

【结论二】根据推测一、二中的结论进行分析;

【举例及分析三】根据化合价代数和为零,在计算硝酸铵中氮元素的化合价时,需要分解计算铵根离子、硝酸根离子中氮元素的化合价.

【解答】解:化学上用“化合价”来表示原子之间相互化合的数目;

【举例及分析一】金属元素的最外层电子数一般少于4个,在化学反应中容易失去电子,所以金属都显正价的可能原因为:金属元素形成化合物时只能失去电子而不能得到电子;H2O、SO2、CO2中H、O、S、C元素的化合价分别为+1、﹣2、+4、+4,说明推测二不成立;非金属和金属形成的化合物是离子化合物,金属是失去电子,非金属得到电子,所以金属元素与非金属元素形成化合物时,非金属元素显负价;

【举例及分析二】H2S、SO2、SO3、H2SO3等物质中S元素化合不同,S元素化合价分别为﹣2、+4、+6、+4价,推测二成立;

【结论二】推测一、二都有道理,通过上述举例分析及结合教材上所给元素的化合价,可知一些元素只有一种化合价,一些元素有多种化合价;

【举例及分析三】化合价代数和为零,在计算硝酸铵中氮元素的化合价时,需要分解计算铵根离子、硝酸根离子中氮元素的化合价,所以NH4NO3中N元素的化合价分别为﹣3、+5.

故答案为:相互化合的数目;

【举例及分析一】金属元素形成化合物时只能失去电子而不能得到电子;不成立;负;

【举例及分析二】+4;

【结论二】一些元素只有一种化合价,一些元素有多种化合价;

【举例及分析三】﹣3、+5.

(1)C

(2)+5

(3)40

(4)2

(1)根据食品中成分为元素成分分析;

(2)根据化合物中元素化合价代数和为0分析;

(3)根据题中所给数据每人每天的补充钙元素质量及骨头汤中钙元素质量关系分析;

(4)根据碳酸钙的质量计算钙元素质量,再由每片钙片中钙元素质量计算。

【解答】(1) “骨头汤能补钙”中的钙是指 钙元素;

(2) 羟基磷酸钙中钙元素为+2价,氢氧根为-1价,根据化合价代数和为0则 PO4 为-3价,设磷元素的化合价 为x,则x+(-2)×4=-3,x=+5;

(3) 每 100mL 骨头汤含有 2mg 钙 , 人体平均每天需要补钙 800mg, 假设某人只能从骨头汤中获取钙,则此人每天需要喝 40L骨头汤;

(4)钙片每片含碳酸钙 1000mg ,则钙元素质量为1000mg×40%=400mg,则需补钙800mg 需要2片。

故答案为:(1)C;(2)+5;(3)40;(4)2.

(1)电子;原子不可再分;原子核和核外电子

(2)模型

【解析】在科学研究中,像汤姆森和卢瑟福这样.对实验现象进行解释的过程叫做推理。

【解答】(1)汤姆森通过实验发现了电子。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论” 中原子不可再分的观点。卢瑟福通过实验,推测出原子是由原子核和核外电子构成的;

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了模型来表达他们的理论成果。

故答案为:(1)电子;原子不可再分;原子核和和外电子;(2)模型。

(1)不会;原子核

(2)B

(3)C

(4)质子

【解析】原子的质量主要集中在原子核上 核外有一个非常大的空间。原子是由原子核和核外电子构成的 原子核体积小 质量大 原子的质量主要集中在。

【解答】(1)原子核上 原子核外有一个非常大的空间 核外电子围绕原子核作高速运动。若原子质量、正电荷在原子内均匀分布 则极少数α粒子就不会发生大角度散射 说明原子的质量主要集中在原子核上 且正电荷不是均匀分布的 ;

(2)原子核外有一个非常大的空间 使绝大多数α粒子穿过后方向不变;

(3)A是道尔顿的原子实心模型;B是汤姆森的葡萄模型;C为卢瑟福核式结构模型,最完善的是C;

(4)氮原子有7个质子,氧原子有8个质子,既然 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子 ,说明改变了质子数。

故答案为:(1)不会、原子核;(2)B;(3)C;(4)质子

(1)乙

(2)C;绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进说明原子中的绝大部分空间是空的;极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°说明原子的质量主要集中在原子核上,且原子核体积非常小。

【解析】(1)原子由带正电的原子核和带负电的电子构成,而原子核由带正电的质子和不带电的中子构成;

(2)原子核带正电荷,α粒子也带正电荷,当二者靠近时,α粒子会受到排斥力而改变运动轨迹。根据运动轨迹改变的幅度可以确定受到排斥力的大小,根据改变轨迹的粒子个数可确定排斥力的作用房屋,进而可以确定原子核的大小,据此分析解答。

【解答】(1)英国科学家汤姆生当年推测的“带正电的物质”相当于原子核,即图甲中的乙。

(2)通过α粒子轰击金箔实验,可推出的原子结构模型为图乙中的C,原因为:绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进说明,原子中的绝大部分空间是空的;极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°说明原子的质量,主要集中在原子核上,且原子核体积非常小。

(1)390;16.4%

(2)①③④

(3)无色;液体

(1)①相对分子质量等于相对原子质量与个数的乘积之和;

②元素的质量分数=;

(2)分析哪种措施能够减小塑化剂的摄入即可;

(3)物质不需要经过化学变化就表现出来的性质,叫做物理性质, 如:颜色、气味、味道,是否易升华、挥发性、熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性、溶解性、密度等。

【解答】(1)①相对分子质量为:12×24+1×38+16×4=390;

②氧元素的质量分数:。

(2)①少喝各种饮料,日常饮水以白开水为主,故①正确;

②经常吃方便面、面包等速食食品,会增大塑化剂的吸收,故②错误;

③尽量少用塑料制品直接接触热的、含油脂的食物,故③正确;

④呼吁政府完善食品安全监督检验机制,严惩不法黑心业者,故④正确。

故选①③④。

(3)塑化剂的两条物理性质:①无色透明;②液体;③有特殊气味;④不溶于水。

(1)甲

(2)BCD;移动滑动变阻器保持线圈中电流不变。

【解析】(1)根据探究原子结构的科学发展史分析;

(2)原子中间为原子核,体积很小但质量很大,周围大部分空间都是空的,据此分析判断。

【解答】(1)卢瑟福提出了原子的核式结构模型,中间为原子核,周围是绕核旋转的电子,即乙为卢瑟福提出的了,那么甲就是汤姆森提出的。

(2)如乙图所示,原子核带正电荷,α粒子也带正电荷,二者靠近时,α粒子会受到排斥力;且距离越小,排斥力越大,则它们的运动轨迹的偏转角度越大。少数α粒子甚至会发生180°的大角度偏转。

A.a粒子穿透力很强,遇到原子核不会穿过,而是弹回,故A错误;

B.由于同种电荷互相排斥,因此α粒子运动轨迹会发生偏转,故B正确;

C.电荷间的距离越小,相互作用力越大,故C正确;

D.α粒子受到排斥力而改变了运动方向,即力能改变物体的运动状态,故D正确。

那么支持该选项的依据是:BCD。

(1)原子内部大部分空间是空的, 原子核的体积极小;原子核带正电;原子核的质量大

(2)A,B,D

【解析】(1)根据实验现象,结合电磁学知识分析得到的结论;

(2)根据对科学研究的认识分析判断。

【解答】(1)A.只有少数α粒子运动轨迹发生大角度偏转,说明:原子内部大部分空间是空的, 原子核的体积极小;

B.α粒子靠近原子核后,运动轨迹都向外弯折,说明受到了排斥力,根据“同种电荷相互排斥”可知,原子核带正电;

C.有的α粒子笔直弹回,说明它们与原子核直接碰撞,那么得到结论:原子核的质量很大。

(2)从原子结构模型建立的过程中,我们发现科学模型的建立是一个不断完善、不断修正的过程,模型在科学研究中起着很重要的作用,人类借助模型的建立,对原子的认识逐渐接近本质,但是远没有达到完美的境界,故A、B、D正确,而C错误。

故选ABD。

第 1 页(共 1 页)

、实验题

在 粒子散射实验中,绝大多数 粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数 粒子却发生了较大的偏转,甚至有极少数 粒子偏转几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。 粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变。卢瑟福推测:除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的。

(1)支持卢瑟福推测的依据是 。

(2)1um金箔包含了3000层金原子,绝大多数 粒子穿过后方向不变,说明______。

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

(3)1919年,卢瑟福用加速了的高能a粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒是 。

甲烷(CH4)是一种重要的燃料,它是天然气、沼气的主要成分。甲烷无色,不溶于水,密度比空气小,容易燃烧生成二氧化碳(CO2)和水(H2O),与空气混合形成的混合物遇明火有引起燃烧爆炸的危险。

(1)请根据甲烷的化学式,写出其表示的意义(写出2点即可)。

①

②

(2)根据甲烷的化学性质,在生产、运输、贮存甲烷时应注意 。

(3)甲烷爆炸是由于甲烷和氧气(O2)发生反应引起的。反应后氧元素的化合价比反应前 (选填“升高”“降低”或“不变”)了。

探究原子结构的奥秘。

【实验过程】1910 年英国科学家卢瑟福进行了著名的α 粒子(带正电)轰击金箔实验。结果发现: 绝大多数α 粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,但是有少数 α 粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数α 粒子的偏转超过 90°,有的甚至几乎达到 180°,像是被金箔弹了回来。

【解释与结论】

(1)卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 。

(2)1um 金箔包含了 3000 层金原子,绝大多数α 粒子穿过后方向不变,说明 ;

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过 α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的 。

科学理论的建立要有一个又一个的证据。在研究原子结构的历史进程中,卢瑟福揭开了原子世界一个又一个的奥秘。请回答:

(1)1911年,卢瑟福等人进行了α粒子(α粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)散射实验,用一些高速运动的α粒子轰击金箔,发现多数α粒子穿过金箔后仍保持原来的运动方向,但有少数α粒子发生了较大角度的偏转,而极少数α粒子发生反弹。下列说法正确的有__________。

A.多数α粒子保持原来的运动方向,说明原子核的体积很小

B.少数α粒子发生较大角度偏转,说明原子核带负电

C.极少数α粒子发生反弹,说明原子核的质量很大

(2)下列关于原子结构理论的学说中,卢瑟福的观点是____________。

A.原子是不可分的

B.带负电的电子在原子核外空间绕核运动

C.原子是可分的

D.在球体内充斥着正电荷,电子镶嵌其中

E.带正电荷的原子核居于原子的中心

F.带正电荷的原子核很小,但集中了原子的大部分质量

(3)图甲是卢瑟福用α粒子轰击原子而产生散射的实验,他在分析实验结果的基础上,对原子结构有了新的认识, 提出了图乙所示的模型, 卢瑟福的这一研究过程是一个( )

A.建立模型的过程 B.得出结论的过程

C.提出问题的过程 D.验证证据的过程

(4)1919年,卢瑟福用加速了的高能α粒子(氦原子核)轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而α粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是 。

化合价是一个重要的化学概念.

(1)下面是对元素化合价的部分探究过程.

化学上用“化合价”来表示原子之间 .

(2)【提出问题一】元素正负化合价有何规律?

推测一:金属元素都显正价;

推测二:非金属元素只有负价.

【举例及分析一】

①.NaCl、FeO、Al2O3中金属元素化合价分别为+1、+2、+3,其他金属也都显正价,推测一正确.金属都显正价的可能原因为 .

②.H2O、SO2、CO2中H、O、S、C元素的化合价分别为+1、﹣2、+4、+4,说明推测二 (填“成立”或“不成立”).

③金属元素与非金属元素形成化合物时,非金属元素显 价.

(3)【提出问题二】一种元素只有一种化合价吗?

推测一:一种元素只有一种化合价;

推测二: .

【举例及分析二】

①NaCl、NaOH、NaNO3、Na2SO4等物质中Na元素都显+1价,推测一成立.

②H2S、SO2、SO3、H2SO3等物质中S元素化合不同,S元素化合价分别为﹣2、+4、+6、 价.推测二成立.

【结论二】推测一、二都有道理,通过上述举例分析及结合教材上所给元素的化合价,可知

(4)【提出问题三】在同种化合物中,同种元素一定具有相同的化合价吗?

推测一:在同种化合物中,同种元素一定具有相同的化合价;

推测二:在同种化合物中,同种元素不一定具有相同的化合价.

【举例及分析三】NH4NO3中N元素的化合价分别为 、 .

【结论三】推测二成立.

俗话说“骨头的精髓在汤里”。有人认为骨头中钙、磷含量雄厚,骨头汤必然钙含量很高,是补钙的好材料。为了验证骨头汤能否有效补钙,某科研小组将猪排骨 500g、蒸馏水 1500mL、食用醋 70mL,加热煮沸后维持 70 分钟,得到骨头汤 1243mL,用仪器检测结果:每 100mL 骨头汤含有 2mg 钙(而每 100mL 牛奶约含有 105mg 钙)。

查阅资料:人体骨骼中的钙存在形式是羟基磷酸钙[Ca10(PO4)6(OH)2],该物质难溶于水。人体平均每天需要补钙 800mg。

(1)“骨头汤能补钙”中的钙是指 (填字母编号);

A.钙离子 B.单质钙 C.钙元素 D.羟基磷酸钙

(2)羟基磷酸钙中磷元素的化合价是 价 ;

(3)假设某人只能从骨头汤中获取钙,则此人每天需要喝 L 骨 头 汤 ;

(4)某品牌钙片每片的规格是:维生素 D3100IU(相当于 2.5 微克),碳酸钙 1000mg,若某人只从钙片中获取钙,则每天需要服用此品牌钙片 片。

征服原子—揭开原子的神秘面纱

伟大的科学家费曼说:“假如只允许把人类的科学史压缩成一句话,它就会是——一切东西都是由原子构成”。人类在探索物质是由什么构成的历史长河中,充满了智慧。

(1)1803年,近代化学之父,英国科学家道尔顿在前人研究的基础上,提出“道尔顿原子论”:一切物质都由原子构成,原子很小、呈圆球状、不可再分……但由于受当时实验条件限制,道尔顿无法用事实证明自己的观点。

1811年,意大利化学家阿伏加德罗提出:有些物质也是由分子构成,原子的基本工作形式是分子。

1897年,汤姆生通过实验发现了 ,进一步发展了原子一分子论。汤姆生主要是纠正了“道尔顿原子论”中 的观点。

1911年,卢瑟福又通过实验,推测原子是由 构成,并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了 来表达他们的理论成果。

探究原子结构的奥秘。

【收集证据】绝大多数 α 粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数 α 粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数 α 粒子的偏转超过 90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来;

【猜想与假设】α 粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变,而结果却出乎意料,除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的;

【解释与结论】

(1)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数 α 粒子就 (填“会”或“不会”)发生大角度散射。卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是 。

(2)1um 金箔包含了 3000 层金原子,绝大多数 α 粒子穿过后方向不变,说明________;

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过 α 粒子散射实验,你认为原子结构为以下的________。

A.不可再分的实心球体

B.正负电荷均匀分布

C.核位于原子中心,质量集中在核上

(4)1919年,卢瑟福用加速了的高能α粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而α粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是 。

人们为了揭示原子结构的奥秘,经历了漫长的探究过程。1897年,英国科学家汤姆生发现了原子内有带负电的电子,而原子是电中性的,由此推测原子内还有带正电的物质。1911年英国科学家卢瑟福进行了著名的α粒子(带正电)轰击金箔实验。实验表明:绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进;但是有少数α粒子却发生了较大的偏转;并且有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。

(1)英国科学家汤姆生当年推测的“带正电的物质”相当于下图甲中的 (填“甲”或“乙”或“丙”或“丁”)。

(2)通过α粒子轰击金箔实验,可推出的原子结构模型为图乙中的 (填字母),并根据以上信息作出合理的解释 。

常用塑化剂的学名“邻苯二甲酸二辛酯”,化学式为C24H38O4,它是一种无色透明的液体,有特殊气味,不溶于水,溶于大多数有机溶剂,有毒。常用作各种塑料制品的工业添加剂,不可食用。可是不法商人为了牟取暴利竟然其将添加到多种饮料、果冻、果酱和方便面等食品中。若长期食用含塑化剂的食品可能对生殖系统、免疫系统造成危害,大量摄入还可能致癌。

请分析上述信息,回答下列问题:

(1)根据常用塑化剂的化学式计算:

①相对分子质量 ;

②氧元素的质量分数为 (计算结果精确到0.1%)。

(2)下列做法,可以使我们远离塑化剂的是 。

①少喝各种饮料,日常饮水以白开水为主

②经常吃方便面、面包等速食食品以适应我们快节奏的生活

③尽量少用塑料制品直接接触热的、含油脂的食物

④呼吁政府完善食品安全监督检验机制,严惩不法黑心业者

(3) 写出该塑化剂的两条物理性质: 、 。

微观粒子看不见、摸不着,化学中通过模型来说明他们心目中粒子的“模样”,揭示物质的微观结构特点,解释微观结构与宏观现象之间的因果关系。对原子结构的研究,一百多年来科学家借助构建原子结构模型,逐渐揭开了原子构成的神秘面纱,并通过不断提出新的原子结构模型,逐步形成了今天的原子结构理论。为进一步探究原子结构,1911年英国科学家卢瑟福进行了著名的α粒子轰击金箔实验。

(1)左上图两种模型是汤姆森和卢瑟福分别于1897年和1911年提出的,其中 (选填“甲”或“乙”)是由汤姆森提岀的。

(2)右上图中能正确反映α粒子实验结果的是 ,支持该选项的依据是 。

A.a粒子穿透力很强,直接穿过金原子核 B.同种电荷互相排斥

C.电荷间的距离越小,相互作用力越大 D.力能改变物体的运动状态

人类对原子结构的认识,经历了汤姆生、卢瑟福和玻尔等提出的模型的过程。

(1)卢瑟福核式结构模型是在α粒子轰击金箔实验的基础上提出的。把一束高速运动的α 粒子(带2个单位正电荷),射向一片极薄的金箔。他惊奇的发现,过去一直认为原 子是“实心球”,而由这种“实心球”紧密排列成的金箔,竟为大多数α粒子畅通无 阻得通过,就像金箔不在那儿似的,但也有极少数的α粒子发生偏转,或笔直的弹回。

根据上述实验现象能得出关于金箔中金原子结构的一些结论,试写出其中的三点:

A. ;

B. ;

C. 。

(2)从原子结构模型建立的过程中,我们发现 (填序号)。

A.科学模型的建立是一个不断完善、不断修正的过程

B.模型在科学研究中起着很重要的作用

C.玻尔的原子模型的建立,使人们对原子结构的认识达到了完美的境界

D.人类借助模型的建立,对原子的认识逐渐接近本质

实验题3—期中分题型复习答案解析

、实验题

(1)有少数α粒子却发生了的偏转,甚至有极少数α子几乎达到180°的偏转

(2)B

(3)质子

【解析】(1)α粒子受到原子核的排斥力而改变运动轨迹,且排斥力越大,运动轨迹的变化幅度越大。当它们迎面撞向原子核时,会发生180°的偏转,即几乎沿相反方向返回,据此推测原子的结构。

(2)α粒子运动方向不变,说明它没有受到原子核的排斥力,即它经过的地方都是空心的,据此分析原子的内部结构;

(3)元素种类由质子数决定,据此分析解答。

【解答】(1)支持卢瑟福推测的依据是:有少数α粒子却发生了的偏转,甚至有极少数α子几乎达到180°的偏转。

(2)1um金箔包含了3000层金原子,绝大多数 粒子穿过后方向不变,说明原子内部绝大部分空间是空的,故选B。

(3)1919年,卢瑟福用加速了的高能a粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子被打出,而粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,即质子数增大了,从现代观点看,被打出的微粒是质子。

(1)表示甲烷由碳元素和氢元素组成;表示一个甲烷分子由1个碳原子和4个氢原子构成

(2)密封、严禁烟火

(3)降低

【解析】(1)通过物质的化学式,既可以知道该种物质的元素组成,也可以知道该分子的结构组成。

(2)根据“ 与空气混合形成的混合物遇明火有引起燃烧爆炸的危险 ”分析;

(3)比较氧元素在反应前后化合价的高低即可。

【解答】(1)根据甲烷的化学式 CH4 可知:

①甲烷由碳元素和氢元素组成 ;

②一个甲烷分子由1个碳原子和4个氢原子构成 。

(2)根据“ 与空气混合形成的混合物遇明火有引起燃烧爆炸的危险 ”可知, 在生产、运输、贮存甲烷时应注意密封、严禁烟火 ;

(3)氧气中氧元素的化合价为0价,而反应后在H2O中,氧元素的化合价为-2价,因此氧元素的化合价降低了。

(1)原子核

(2)B

(3)C

【解析】根据原子的构成分析,结合各实验的结论进行判断。

【解答】(1) 卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是原子核;

(2) 1um 金箔包含了 3000 层金原子,绝大多数α 粒子穿过后方向不变,说明原子内部绝大部分空间是空的;

(3)A、原子不是实心球体,错误;

B、原子正电荷居于原子正中间,负电荷在外部,错误;

C、原子中心有原子核,质量主要集中在原子核上,正确;

故答案为:(1)原子核;(2)B;(3)C。

(1)A;C

(2)B;C;E;F

(3)A

(4)质子

【解析】(1)①根据力的作用效果判断;

②根据电荷之间的相互作用规范判断;

③根据力和质量的关系判断;

(2)根据题目的描述分析卢瑟福的观点的内容;

(3)根据科学探究过程的基本环节分析判断。

(4)元素的本质区别就是原子内质子数不同。

【解答】(1)A.多数α粒子保持原来的运动方向,则它们没有受到原子核的电磁力,也就是原子核的电磁力作用的范围很小,因此说明原子核的体积很小,故A正确;

B.少数α粒子发生较大角度偏转,根据“同种电荷相互排斥”可知,说明原子核带正电,故B错误;

C.极少数α粒子发生反弹,说明它们受到的电磁力很大,即原子核的质量很大,故C正确。

故选AC。

(2)根据卢瑟福的观点可知,带正电荷的原子核居于原子的中心,体积很小但是质量很大,周围大部分空间是空的。外围是绕原子核空间高速旋转的带负电的电子,因此原子是可分的,故B、C、E、F正确,而A、D错误。

故选BCEF。

(3)图甲是卢瑟福用α粒子轰击原子而产生散射的实验,他在分析实验结果的基础上,对原子结构有了新的认识, 提出了图乙所示的模型, 卢瑟福的这一研究过程是一个建立模型的过程,故选A。

(4)氮原子和氧原子的根本区别是原子内的质子数不同,因此被打出的微粒一定是质子。

(1)相互化合的数目

(2)金属元素形成化合物时只能失去电子而不能得到电子;不成立;负

(3)一种元素有多种化合价;+4;一些元素只有一种化合价,一些元素有多种化合价

(4)-3;+5

【解析】根据元素化合价和原子最外层电子数的关系进行分析;

【举例及分析一】根据金属元素的最外层电子数一般少于4个,在化学反应中容易失去电子进行分析;根据题中非金属元素显示的化合价进行分析;根据非金属和金属形成的化合物是离子化合物进行分析;

【举例及分析二】根据化合价代数和为零进行分析;

【结论二】根据推测一、二中的结论进行分析;

【举例及分析三】根据化合价代数和为零,在计算硝酸铵中氮元素的化合价时,需要分解计算铵根离子、硝酸根离子中氮元素的化合价.

【解答】解:化学上用“化合价”来表示原子之间相互化合的数目;

【举例及分析一】金属元素的最外层电子数一般少于4个,在化学反应中容易失去电子,所以金属都显正价的可能原因为:金属元素形成化合物时只能失去电子而不能得到电子;H2O、SO2、CO2中H、O、S、C元素的化合价分别为+1、﹣2、+4、+4,说明推测二不成立;非金属和金属形成的化合物是离子化合物,金属是失去电子,非金属得到电子,所以金属元素与非金属元素形成化合物时,非金属元素显负价;

【举例及分析二】H2S、SO2、SO3、H2SO3等物质中S元素化合不同,S元素化合价分别为﹣2、+4、+6、+4价,推测二成立;

【结论二】推测一、二都有道理,通过上述举例分析及结合教材上所给元素的化合价,可知一些元素只有一种化合价,一些元素有多种化合价;

【举例及分析三】化合价代数和为零,在计算硝酸铵中氮元素的化合价时,需要分解计算铵根离子、硝酸根离子中氮元素的化合价,所以NH4NO3中N元素的化合价分别为﹣3、+5.

故答案为:相互化合的数目;

【举例及分析一】金属元素形成化合物时只能失去电子而不能得到电子;不成立;负;

【举例及分析二】+4;

【结论二】一些元素只有一种化合价,一些元素有多种化合价;

【举例及分析三】﹣3、+5.

(1)C

(2)+5

(3)40

(4)2

(1)根据食品中成分为元素成分分析;

(2)根据化合物中元素化合价代数和为0分析;

(3)根据题中所给数据每人每天的补充钙元素质量及骨头汤中钙元素质量关系分析;

(4)根据碳酸钙的质量计算钙元素质量,再由每片钙片中钙元素质量计算。

【解答】(1) “骨头汤能补钙”中的钙是指 钙元素;

(2) 羟基磷酸钙中钙元素为+2价,氢氧根为-1价,根据化合价代数和为0则 PO4 为-3价,设磷元素的化合价 为x,则x+(-2)×4=-3,x=+5;

(3) 每 100mL 骨头汤含有 2mg 钙 , 人体平均每天需要补钙 800mg, 假设某人只能从骨头汤中获取钙,则此人每天需要喝 40L骨头汤;

(4)钙片每片含碳酸钙 1000mg ,则钙元素质量为1000mg×40%=400mg,则需补钙800mg 需要2片。

故答案为:(1)C;(2)+5;(3)40;(4)2.

(1)电子;原子不可再分;原子核和核外电子

(2)模型

【解析】在科学研究中,像汤姆森和卢瑟福这样.对实验现象进行解释的过程叫做推理。

【解答】(1)汤姆森通过实验发现了电子。汤姆森主要是纠正了“道尔顿原子论” 中原子不可再分的观点。卢瑟福通过实验,推测出原子是由原子核和核外电子构成的;

(2)原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了模型来表达他们的理论成果。

故答案为:(1)电子;原子不可再分;原子核和和外电子;(2)模型。

(1)不会;原子核

(2)B

(3)C

(4)质子

【解析】原子的质量主要集中在原子核上 核外有一个非常大的空间。原子是由原子核和核外电子构成的 原子核体积小 质量大 原子的质量主要集中在。

【解答】(1)原子核上 原子核外有一个非常大的空间 核外电子围绕原子核作高速运动。若原子质量、正电荷在原子内均匀分布 则极少数α粒子就不会发生大角度散射 说明原子的质量主要集中在原子核上 且正电荷不是均匀分布的 ;

(2)原子核外有一个非常大的空间 使绝大多数α粒子穿过后方向不变;

(3)A是道尔顿的原子实心模型;B是汤姆森的葡萄模型;C为卢瑟福核式结构模型,最完善的是C;

(4)氮原子有7个质子,氧原子有8个质子,既然 粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子 ,说明改变了质子数。

故答案为:(1)不会、原子核;(2)B;(3)C;(4)质子

(1)乙

(2)C;绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进说明原子中的绝大部分空间是空的;极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°说明原子的质量主要集中在原子核上,且原子核体积非常小。

【解析】(1)原子由带正电的原子核和带负电的电子构成,而原子核由带正电的质子和不带电的中子构成;

(2)原子核带正电荷,α粒子也带正电荷,当二者靠近时,α粒子会受到排斥力而改变运动轨迹。根据运动轨迹改变的幅度可以确定受到排斥力的大小,根据改变轨迹的粒子个数可确定排斥力的作用房屋,进而可以确定原子核的大小,据此分析解答。

【解答】(1)英国科学家汤姆生当年推测的“带正电的物质”相当于原子核,即图甲中的乙。

(2)通过α粒子轰击金箔实验,可推出的原子结构模型为图乙中的C,原因为:绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进说明,原子中的绝大部分空间是空的;极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°说明原子的质量,主要集中在原子核上,且原子核体积非常小。

(1)390;16.4%

(2)①③④

(3)无色;液体

(1)①相对分子质量等于相对原子质量与个数的乘积之和;

②元素的质量分数=;

(2)分析哪种措施能够减小塑化剂的摄入即可;

(3)物质不需要经过化学变化就表现出来的性质,叫做物理性质, 如:颜色、气味、味道,是否易升华、挥发性、熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性、溶解性、密度等。

【解答】(1)①相对分子质量为:12×24+1×38+16×4=390;

②氧元素的质量分数:。

(2)①少喝各种饮料,日常饮水以白开水为主,故①正确;

②经常吃方便面、面包等速食食品,会增大塑化剂的吸收,故②错误;

③尽量少用塑料制品直接接触热的、含油脂的食物,故③正确;

④呼吁政府完善食品安全监督检验机制,严惩不法黑心业者,故④正确。

故选①③④。

(3)塑化剂的两条物理性质:①无色透明;②液体;③有特殊气味;④不溶于水。

(1)甲

(2)BCD;移动滑动变阻器保持线圈中电流不变。

【解析】(1)根据探究原子结构的科学发展史分析;

(2)原子中间为原子核,体积很小但质量很大,周围大部分空间都是空的,据此分析判断。

【解答】(1)卢瑟福提出了原子的核式结构模型,中间为原子核,周围是绕核旋转的电子,即乙为卢瑟福提出的了,那么甲就是汤姆森提出的。

(2)如乙图所示,原子核带正电荷,α粒子也带正电荷,二者靠近时,α粒子会受到排斥力;且距离越小,排斥力越大,则它们的运动轨迹的偏转角度越大。少数α粒子甚至会发生180°的大角度偏转。

A.a粒子穿透力很强,遇到原子核不会穿过,而是弹回,故A错误;

B.由于同种电荷互相排斥,因此α粒子运动轨迹会发生偏转,故B正确;

C.电荷间的距离越小,相互作用力越大,故C正确;

D.α粒子受到排斥力而改变了运动方向,即力能改变物体的运动状态,故D正确。

那么支持该选项的依据是:BCD。

(1)原子内部大部分空间是空的, 原子核的体积极小;原子核带正电;原子核的质量大

(2)A,B,D

【解析】(1)根据实验现象,结合电磁学知识分析得到的结论;

(2)根据对科学研究的认识分析判断。

【解答】(1)A.只有少数α粒子运动轨迹发生大角度偏转,说明:原子内部大部分空间是空的, 原子核的体积极小;

B.α粒子靠近原子核后,运动轨迹都向外弯折,说明受到了排斥力,根据“同种电荷相互排斥”可知,原子核带正电;

C.有的α粒子笔直弹回,说明它们与原子核直接碰撞,那么得到结论:原子核的质量很大。

(2)从原子结构模型建立的过程中,我们发现科学模型的建立是一个不断完善、不断修正的过程,模型在科学研究中起着很重要的作用,人类借助模型的建立,对原子的认识逐渐接近本质,但是远没有达到完美的境界,故A、B、D正确,而C错误。

故选ABD。

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查