13 唐诗五首(第2课时)课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 13 唐诗五首(第2课时)课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 20:57:33 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

唐诗五首

第2课时

背诵《野望》和《黄鹤楼》。

作者简介

王维(约701—761),唐代诗人、画家。字摩诘,先世为太原祁(今属山西)人,其父迁居于蒲州(今山西永济西南蒲州镇),遂为河东人。开元进士。累官至给事中。安禄山军陷长安时曾受伪职,乱平后,降为太子中允。官至尚书右丞,故世称“王右丞”。中年后居蓝田辋川,过着亦官亦隐的优游生活。前期写过一些以边塞为题材的诗篇。但其作品以山水诗最为后世所称,通过对田园山水的描绘,叙写隐逸情趣和佛教禅理,体物精细,状写传神,具有独特成就。诗与孟浩然齐名,并称“王孟”。

知人论世

作者简介

王维兼通音乐,精绘画。善写泼墨山水及松石,笔迹雄壮,似吴道子,始用皴法和渲晕,布置重深,尤工平远之景。曾绘《辋川图》。北宋苏轼称他“诗中有画”“画中有诗”。明董其昌推为“南宗”之祖,并说“文人之画,自王右丞始”。存世的《雪溪图》《伏生授经图》,相传是他的画迹。有《王右丞集》。

知人论世

《使至塞上》写作背景

开元二十五年(737),唐河西节度使崔希逸在对吐蕃的战争中取得了重大胜利,王维奉唐玄宗之命,赴西北边塞慰问,后留在河西节度使幕府任节度判官,实际上是被排挤出了朝廷。这首诗所写的即为此次出使途中的所见所感。

知人论世

诵读诗歌

听《使至塞上》范读音频,感受诗歌的格律之美,想象诗歌描绘的画面。

反复诵读诗歌,读出节奏和韵味。

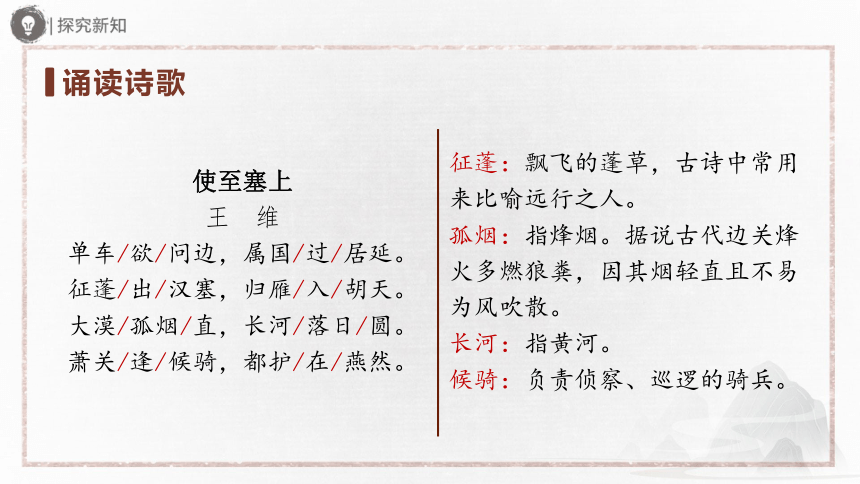

使至塞上

王 维

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

诵读诗歌

单车:一辆车,表明此次出使随从不多。

问边:慰问边关守军。

属国:典属国的简称。汉代称负责少数民族事务的官员为典属国,诗人在这里借指自己出使边塞的使者身份。

使至塞上

王 维

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

诵读诗歌

征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。

孤烟:指烽烟。据说古代边关烽火多燃狼粪,因其烟轻直且不易为风吹散。

长河:指黄河。

候骑:负责侦察、巡逻的骑兵。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

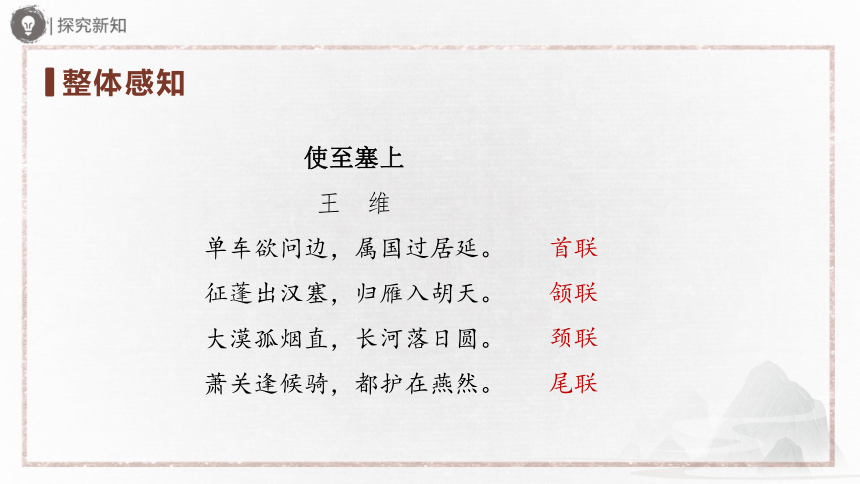

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

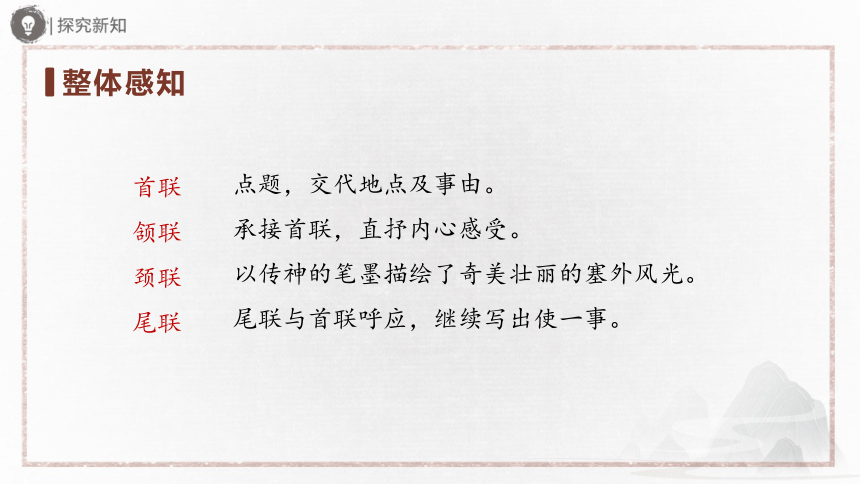

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

点题,交代地点及事由。

尾联与首联呼应,继续写出使一事。

承接首联,直抒内心感受。

以传神的笔墨描绘了奇美壮丽的塞外风光。

诗歌赏析

1.首联有什么作用?

首联交代地点、出使目的及经过地区。写自己轻车简从,出使边塞。

诗歌赏析

2.颔联运用了什么修辞手法?传达出诗人怎样的感受?

借喻。诗人以蓬草、归雁自比,既言事,又写景,更传达出诗人漂泊无定的的内心感受。

诗歌赏析

3.如何理解“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句诗中蕴含的画面美?

这两句诗非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。首先,它有绘画一样的构图,空间阔大,层次很丰富。其次,它有绘画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。最后,这两句在色彩上也很鲜明,落日、大漠、黄河、烽烟,各有色彩,引人想象。

诗歌赏析

4.简要分析诗歌的尾联。

尾联与首联呼应,继续写出使一事。经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见前线统帅;一问才知道“都护在燕然”,将军正在前线呢!这里诗人情绪已经高涨起来,似为前线大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感,表现出诗人的达观。故事似乎还要延续下去,但诗歌却于此戛然而止,给人留下回味的余地。

《渡荆门送别》

此诗是诗人开元十三年(725)出蜀至荆门时所作。李白青年时期,主要生活在四川。开元十二年(724),心怀四方之志的李白,“仗剑去国,辞亲远游”。他从清溪出发,经三峡,下渝州,这一段行程,《峨眉山月歌》中已有所述;之后渡荆门,轻舟东下,向楚地进发,此即《渡荆门送别》所述的情形。

写作背景

诵读诗歌

听《渡荆门送别》范读音频,感受诗歌的格律美,想象诗歌描绘的画面。

反复诵读诗歌,读出节奏和韵味。

渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

诵读诗歌

从:往。

江:指长江。

大荒:辽远无际的原野。

结:形成。

海楼:海市蜃楼。这里形容江上云霞多变形成的美丽景象。

怜:喜爱。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

点题,交代地点及事由。

由欣赏美景转入深沉的思乡之叹。

以移动视角来描写景物的变化。

以静观的视角,描摹江上的美景,宛如两幅图画。

诗歌赏析

1.请简要分析颔联中“随”和“入”字的妙用。

颔联紧承起句,移步换景,勾勒出一幅气势雄浑的江水图。一个“随”字,将群山与平野位置的逐渐变换、推移,生动地展现出来,给人以空间的流动感。一个“入”字,写出江水流向远方,水天相接的开阔境界。

诗歌赏析

2.颈联描绘了什么样的画面?

颈联以静观的视角,描摹江上的美景,宛如两幅图画。

第一幅是水中映月图,写朗月映照下的夜景。明月映入水中,如同飞下的天镜,恰似“江天一色无纤尘”,写出江水与江上空气的澄净明澈。

第二幅是天边云霞图,写黄昏的风景。云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。这么美的景色,真让人陶醉!

诗歌赏析

3.尾联运用了什么修辞手法?有什么作用?

尾联运用拟人修辞手法,写出故乡的水,把诗人的船送到万里之外,还不忍分别,含蓄地表达了诗人对故乡的热爱和依恋之情。

白居易(772—846),唐代诗人。字乐天,晚年号香山居士,祖籍太原(今属山西),后迁居下邦(今陕西渭南北)。早年家境贫困,颇历艰辛。贞元进士,授秘书省校书郎。元和年间任左拾遗及左赞善大夫。后因得罪权贵,贬为江州司马。长庆间任杭州刺史,宝历初任苏州刺史,后官至刑部尚书。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调继承《诗经》“风雅比兴”的传统和杜甫的创作精神,反对“嘲风雪,弄花草”而别无寄托的作品。

诗人简介

白居易早期所作讽喻诗,较广泛尖锐地揭发了时政弊端和社会矛盾,于民生困苦也多有反映。自遭受贬谪后,意志逐渐消沉,晚年尤甚,诗文多怡情悦性、流连光景之作。其诗语言通俗,相传老妪也能听懂。除讽喻诗外,长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》也很有名。和元稹友谊甚笃,与之齐名,世称“元白”。晚年与刘禹锡唱和甚多,人称“刘白”。有《白氏长庆集》。

诗人简介

《钱塘湖春行》

这首诗是白居易于穆宗长庆三年(823)任杭州刺史时所作。他在杭州时,有关湖光山色的题咏很多。这首诗描写了西湖早春的明媚风光。

写作背景

诵读诗歌

听《钱塘湖春行》范读音频,感受诗歌的格律美,想象诗歌描绘的画面。

反复诵读诗歌,读出节奏和韵味。

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北/贾亭西,水面初平/云脚低。

几处早莺/争暖树,谁家新燕/啄春泥。

乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。

最爱湖东/行不足,绿杨阴里/白沙堤。

诵读诗歌

暖树:向阳的树。

迷:使……迷乱。

才:刚刚。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

点题,交代游踪。

分写,抓住早莺、新燕、乱花、浅草四种景物,细致描摹早春景致。

直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。

诗歌赏析

1.诗歌中颔联和颈联描绘了怎样的景象?

这四句诗是写春景的名句。前两句写出了一种充满活力的动态美,一只只黄莺争着落在向阳的枝头,一群群燕子飞来飞去衔泥筑巢,一幅多么美丽而富有生机的画面啊!后两句写初春的花草,充分展现了春天的特色。“乱花”指各种不知名的野花。“迷人眼”指野花色彩斑斓,形态各异,让人目不暇接。“渐欲”有渐开渐盛之意。“没马蹄”的“浅草”既突出了春草的特征,又使人联想到马踏春草的景象。

诗歌赏析

2.请简要赏析诗歌的尾联。

尾联直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。“湖东”点明诗人行踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明气象;“行不足”,是因为看不足,说明诗人余兴未阑,完全陶醉在这美好的湖光山色之中了。这样结尾,有“含不尽之意,见于言外”的效果。

《使至塞上》一诗写了诗人出使边塞的艰苦行程,描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了诗人的达观。

《渡荆门送别》一诗通过对出蜀至荆门沿途所见景物的描写,抒发了诗人对未来的憧憬和外出游历的喜悦之情,也表达了诗人对故乡的无限眷恋。

《钱塘湖春行》一诗描绘了一幅色彩明丽、春意盎然、充满生机的西湖早春图,抒发了诗人愉悦的心情和对西湖的无比热爱之情。

同是春天,初春、仲春、暮春的景物各有不同。《钱塘湖春行》写的是初春景色,诗中哪些词语透露出这一点?品读下列诗句,想一想它们描写的景物分别属于春天的哪个阶段,说说你的理由。

带雪梅初暖,含烟柳尚青。(孟浩然《陪姚使君题惠上人房》)

雨中草色绿堪染,水上桃花红欲燃。(王维《辋川别业》)

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。(武元衡《春兴》)

半烟半雨江桥畔,映杏映桃山路中。(郑谷《柳》)

背诵这五首诗。

《山水图》(局部) [明]董其昌作

唐诗五首

第2课时

背诵《野望》和《黄鹤楼》。

作者简介

王维(约701—761),唐代诗人、画家。字摩诘,先世为太原祁(今属山西)人,其父迁居于蒲州(今山西永济西南蒲州镇),遂为河东人。开元进士。累官至给事中。安禄山军陷长安时曾受伪职,乱平后,降为太子中允。官至尚书右丞,故世称“王右丞”。中年后居蓝田辋川,过着亦官亦隐的优游生活。前期写过一些以边塞为题材的诗篇。但其作品以山水诗最为后世所称,通过对田园山水的描绘,叙写隐逸情趣和佛教禅理,体物精细,状写传神,具有独特成就。诗与孟浩然齐名,并称“王孟”。

知人论世

作者简介

王维兼通音乐,精绘画。善写泼墨山水及松石,笔迹雄壮,似吴道子,始用皴法和渲晕,布置重深,尤工平远之景。曾绘《辋川图》。北宋苏轼称他“诗中有画”“画中有诗”。明董其昌推为“南宗”之祖,并说“文人之画,自王右丞始”。存世的《雪溪图》《伏生授经图》,相传是他的画迹。有《王右丞集》。

知人论世

《使至塞上》写作背景

开元二十五年(737),唐河西节度使崔希逸在对吐蕃的战争中取得了重大胜利,王维奉唐玄宗之命,赴西北边塞慰问,后留在河西节度使幕府任节度判官,实际上是被排挤出了朝廷。这首诗所写的即为此次出使途中的所见所感。

知人论世

诵读诗歌

听《使至塞上》范读音频,感受诗歌的格律之美,想象诗歌描绘的画面。

反复诵读诗歌,读出节奏和韵味。

使至塞上

王 维

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

诵读诗歌

单车:一辆车,表明此次出使随从不多。

问边:慰问边关守军。

属国:典属国的简称。汉代称负责少数民族事务的官员为典属国,诗人在这里借指自己出使边塞的使者身份。

使至塞上

王 维

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

诵读诗歌

征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。

孤烟:指烽烟。据说古代边关烽火多燃狼粪,因其烟轻直且不易为风吹散。

长河:指黄河。

候骑:负责侦察、巡逻的骑兵。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

点题,交代地点及事由。

尾联与首联呼应,继续写出使一事。

承接首联,直抒内心感受。

以传神的笔墨描绘了奇美壮丽的塞外风光。

诗歌赏析

1.首联有什么作用?

首联交代地点、出使目的及经过地区。写自己轻车简从,出使边塞。

诗歌赏析

2.颔联运用了什么修辞手法?传达出诗人怎样的感受?

借喻。诗人以蓬草、归雁自比,既言事,又写景,更传达出诗人漂泊无定的的内心感受。

诗歌赏析

3.如何理解“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句诗中蕴含的画面美?

这两句诗非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。首先,它有绘画一样的构图,空间阔大,层次很丰富。其次,它有绘画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。最后,这两句在色彩上也很鲜明,落日、大漠、黄河、烽烟,各有色彩,引人想象。

诗歌赏析

4.简要分析诗歌的尾联。

尾联与首联呼应,继续写出使一事。经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见前线统帅;一问才知道“都护在燕然”,将军正在前线呢!这里诗人情绪已经高涨起来,似为前线大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感,表现出诗人的达观。故事似乎还要延续下去,但诗歌却于此戛然而止,给人留下回味的余地。

《渡荆门送别》

此诗是诗人开元十三年(725)出蜀至荆门时所作。李白青年时期,主要生活在四川。开元十二年(724),心怀四方之志的李白,“仗剑去国,辞亲远游”。他从清溪出发,经三峡,下渝州,这一段行程,《峨眉山月歌》中已有所述;之后渡荆门,轻舟东下,向楚地进发,此即《渡荆门送别》所述的情形。

写作背景

诵读诗歌

听《渡荆门送别》范读音频,感受诗歌的格律美,想象诗歌描绘的画面。

反复诵读诗歌,读出节奏和韵味。

渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

诵读诗歌

从:往。

江:指长江。

大荒:辽远无际的原野。

结:形成。

海楼:海市蜃楼。这里形容江上云霞多变形成的美丽景象。

怜:喜爱。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

点题,交代地点及事由。

由欣赏美景转入深沉的思乡之叹。

以移动视角来描写景物的变化。

以静观的视角,描摹江上的美景,宛如两幅图画。

诗歌赏析

1.请简要分析颔联中“随”和“入”字的妙用。

颔联紧承起句,移步换景,勾勒出一幅气势雄浑的江水图。一个“随”字,将群山与平野位置的逐渐变换、推移,生动地展现出来,给人以空间的流动感。一个“入”字,写出江水流向远方,水天相接的开阔境界。

诗歌赏析

2.颈联描绘了什么样的画面?

颈联以静观的视角,描摹江上的美景,宛如两幅图画。

第一幅是水中映月图,写朗月映照下的夜景。明月映入水中,如同飞下的天镜,恰似“江天一色无纤尘”,写出江水与江上空气的澄净明澈。

第二幅是天边云霞图,写黄昏的风景。云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。这么美的景色,真让人陶醉!

诗歌赏析

3.尾联运用了什么修辞手法?有什么作用?

尾联运用拟人修辞手法,写出故乡的水,把诗人的船送到万里之外,还不忍分别,含蓄地表达了诗人对故乡的热爱和依恋之情。

白居易(772—846),唐代诗人。字乐天,晚年号香山居士,祖籍太原(今属山西),后迁居下邦(今陕西渭南北)。早年家境贫困,颇历艰辛。贞元进士,授秘书省校书郎。元和年间任左拾遗及左赞善大夫。后因得罪权贵,贬为江州司马。长庆间任杭州刺史,宝历初任苏州刺史,后官至刑部尚书。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调继承《诗经》“风雅比兴”的传统和杜甫的创作精神,反对“嘲风雪,弄花草”而别无寄托的作品。

诗人简介

白居易早期所作讽喻诗,较广泛尖锐地揭发了时政弊端和社会矛盾,于民生困苦也多有反映。自遭受贬谪后,意志逐渐消沉,晚年尤甚,诗文多怡情悦性、流连光景之作。其诗语言通俗,相传老妪也能听懂。除讽喻诗外,长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》也很有名。和元稹友谊甚笃,与之齐名,世称“元白”。晚年与刘禹锡唱和甚多,人称“刘白”。有《白氏长庆集》。

诗人简介

《钱塘湖春行》

这首诗是白居易于穆宗长庆三年(823)任杭州刺史时所作。他在杭州时,有关湖光山色的题咏很多。这首诗描写了西湖早春的明媚风光。

写作背景

诵读诗歌

听《钱塘湖春行》范读音频,感受诗歌的格律美,想象诗歌描绘的画面。

反复诵读诗歌,读出节奏和韵味。

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北/贾亭西,水面初平/云脚低。

几处早莺/争暖树,谁家新燕/啄春泥。

乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。

最爱湖东/行不足,绿杨阴里/白沙堤。

诵读诗歌

暖树:向阳的树。

迷:使……迷乱。

才:刚刚。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

整体感知

首联

颔联

颈联

尾联

点题,交代游踪。

分写,抓住早莺、新燕、乱花、浅草四种景物,细致描摹早春景致。

直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。

诗歌赏析

1.诗歌中颔联和颈联描绘了怎样的景象?

这四句诗是写春景的名句。前两句写出了一种充满活力的动态美,一只只黄莺争着落在向阳的枝头,一群群燕子飞来飞去衔泥筑巢,一幅多么美丽而富有生机的画面啊!后两句写初春的花草,充分展现了春天的特色。“乱花”指各种不知名的野花。“迷人眼”指野花色彩斑斓,形态各异,让人目不暇接。“渐欲”有渐开渐盛之意。“没马蹄”的“浅草”既突出了春草的特征,又使人联想到马踏春草的景象。

诗歌赏析

2.请简要赏析诗歌的尾联。

尾联直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。“湖东”点明诗人行踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明气象;“行不足”,是因为看不足,说明诗人余兴未阑,完全陶醉在这美好的湖光山色之中了。这样结尾,有“含不尽之意,见于言外”的效果。

《使至塞上》一诗写了诗人出使边塞的艰苦行程,描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了诗人的达观。

《渡荆门送别》一诗通过对出蜀至荆门沿途所见景物的描写,抒发了诗人对未来的憧憬和外出游历的喜悦之情,也表达了诗人对故乡的无限眷恋。

《钱塘湖春行》一诗描绘了一幅色彩明丽、春意盎然、充满生机的西湖早春图,抒发了诗人愉悦的心情和对西湖的无比热爱之情。

同是春天,初春、仲春、暮春的景物各有不同。《钱塘湖春行》写的是初春景色,诗中哪些词语透露出这一点?品读下列诗句,想一想它们描写的景物分别属于春天的哪个阶段,说说你的理由。

带雪梅初暖,含烟柳尚青。(孟浩然《陪姚使君题惠上人房》)

雨中草色绿堪染,水上桃花红欲燃。(王维《辋川别业》)

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。(武元衡《春兴》)

半烟半雨江桥畔,映杏映桃山路中。(郑谷《柳》)

背诵这五首诗。

《山水图》(局部) [明]董其昌作

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读