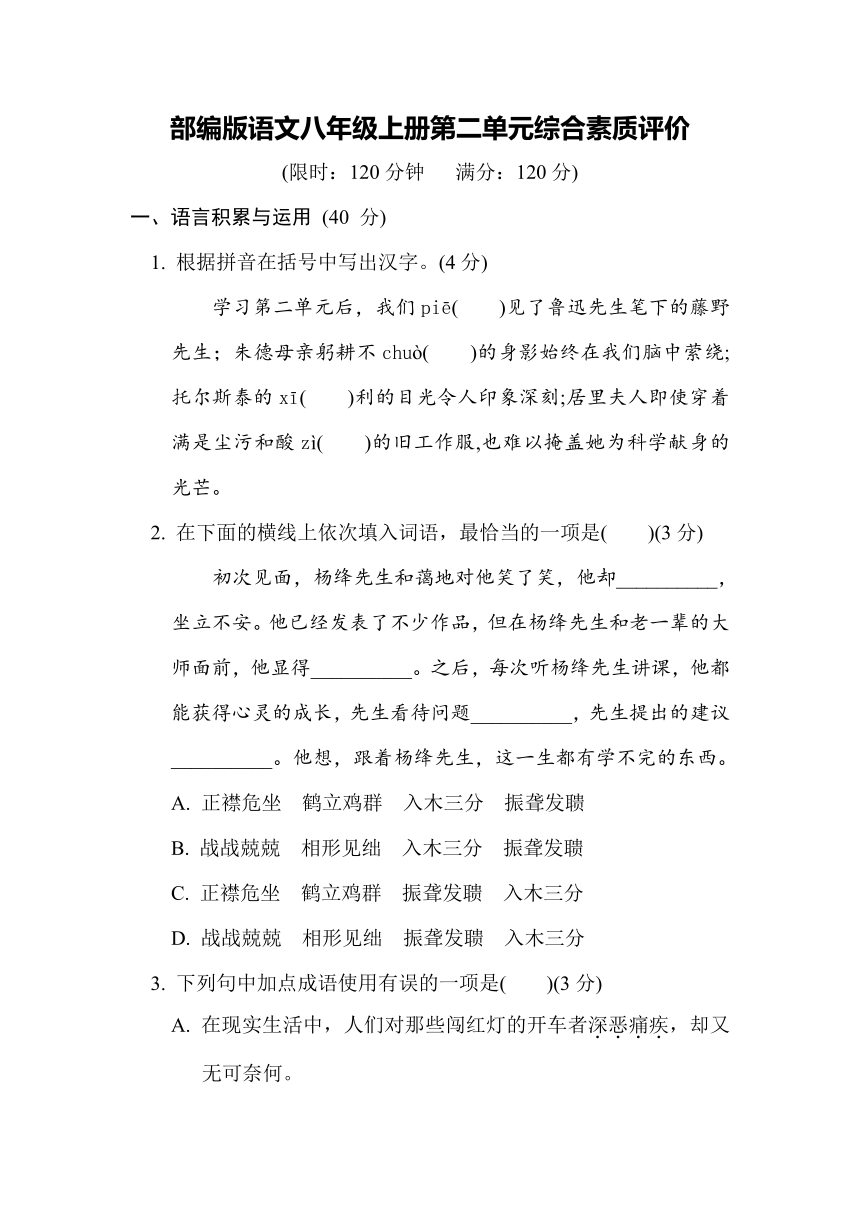

部编版语文八年级上册第二单元综合素质评价试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第二单元综合素质评价试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 69.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-14 11:02:36 | ||

图片预览

文档简介

部编版语文八年级上册第二单元综合素质评价

(限时:120分钟 满分:120分)

一、语言积累与运用 (40 分)

1. 根据拼音在括号中写出汉字。(4分)

学习第二单元后,我们piē( )见了鲁迅先生笔下的藤野先生;朱德母亲躬耕不chuò( )的身影始终在我们脑中萦绕;托尔斯泰的xī( )利的目光令人印象深刻;居里夫人即使穿着满是尘污和酸zì( )的旧工作服,也难以掩盖她为科学献身的光芒。

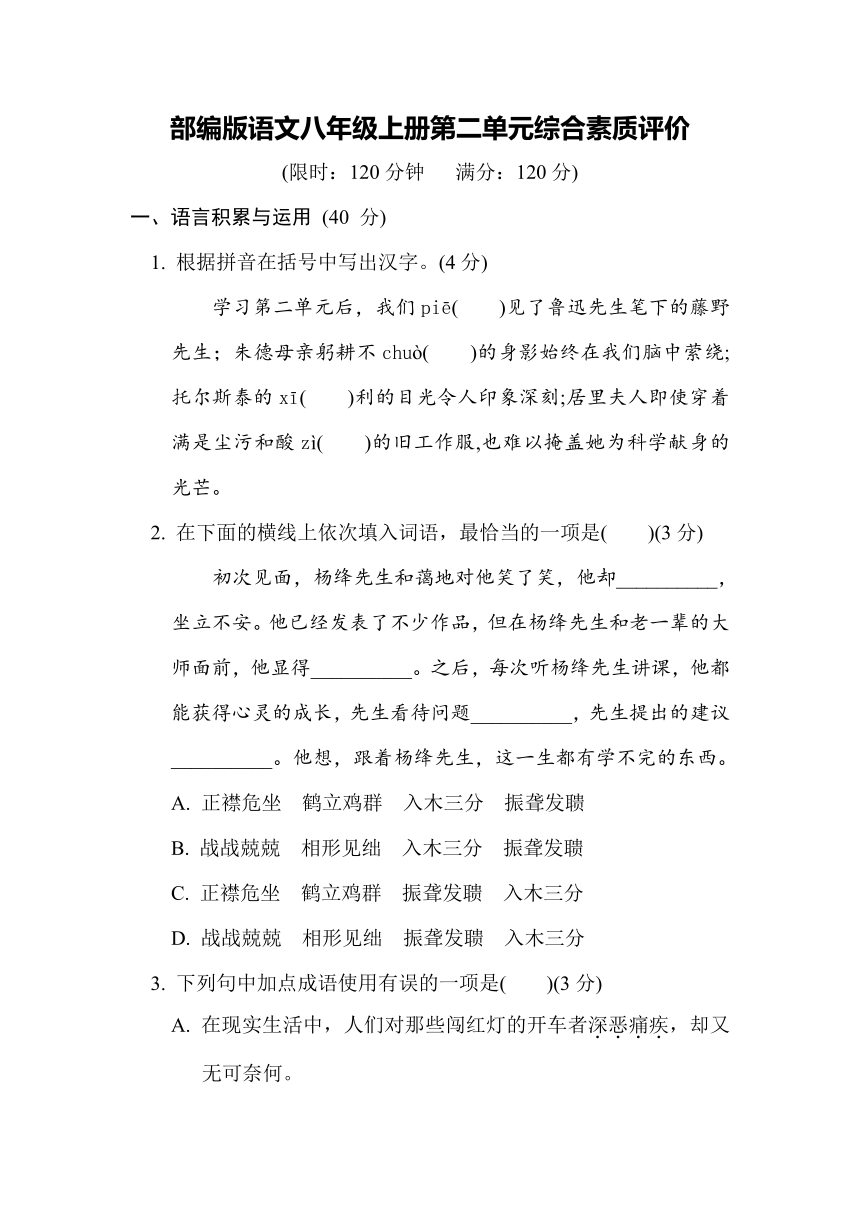

2. 在下面的横线上依次填入词语,最恰当的一项是( )(3分)

初次见面,杨绛先生和蔼地对他笑了笑,他却__________,坐立不安。他已经发表了不少作品,但在杨绛先生和老一辈的大师面前,他显得__________。之后,每次听杨绛先生讲课,他都能获得心灵的成长,先生看待问题__________,先生提出的建议__________。他想,跟着杨绛先生,这一生都有学不完的东西。

A. 正襟危坐 鹤立鸡群 入木三分 振聋发聩

B. 战战兢兢 相形见绌 入木三分 振聋发聩

C. 正襟危坐 鹤立鸡群 振聋发聩 入木三分

D. 战战兢兢 相形见绌 振聋发聩 入木三分

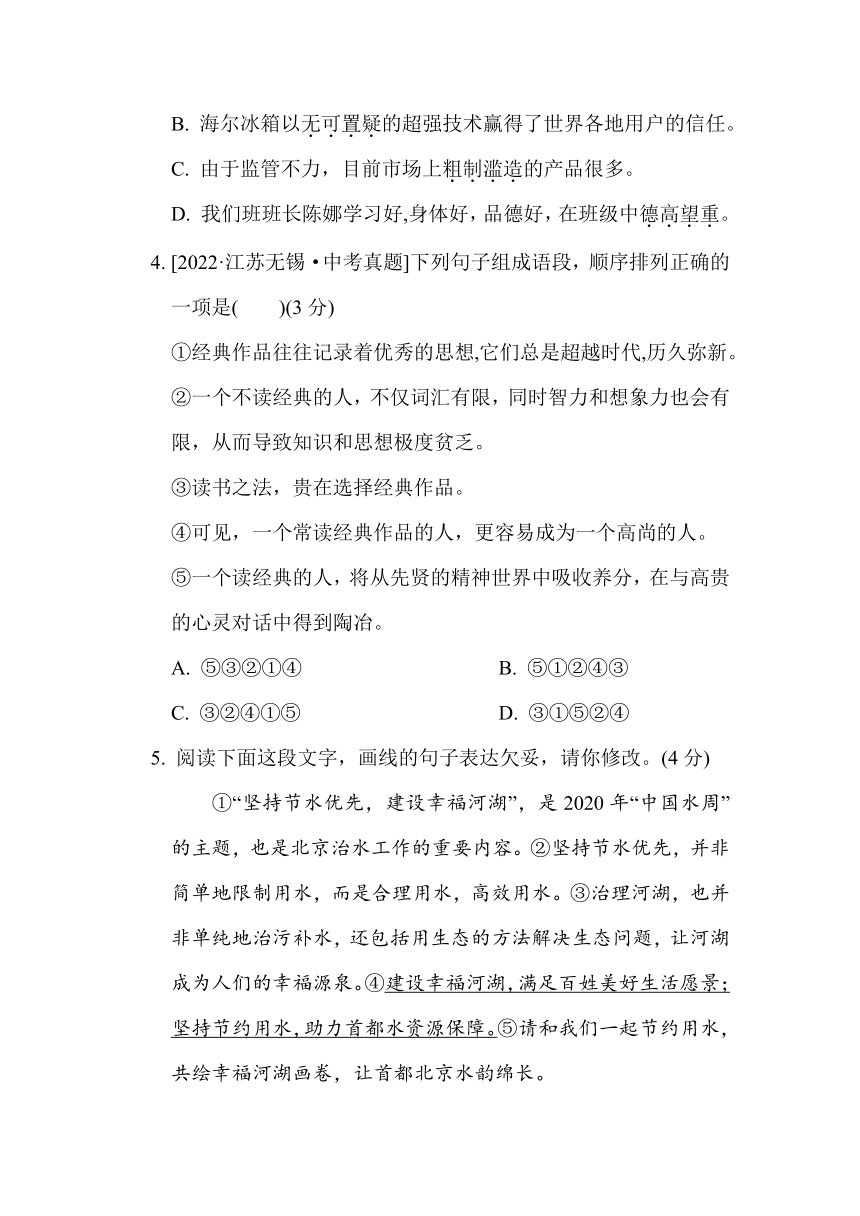

3. 下列句中加点成语使用有误的一项是( )(3分)

A. 在现实生活中,人们对那些闯红灯的开车者深恶痛疾,却又无可奈何。

B. 海尔冰箱以无可置疑的超强技术赢得了世界各地用户的信任。

C. 由于监管不力,目前市场上粗制滥造的产品很多。

D. 我们班班长陈娜学习好,身体好,品德好,在班级中德高望重。

4. [2022·江苏无锡·中考真题]下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )(3分)

①经典作品往往记录着优秀的思想,它们总是超越时代,历久弥新。

②一个不读经典的人,不仅词汇有限,同时智力和想象力也会有限,从而导致知识和思想极度贫乏。

③读书之法,贵在选择经典作品。

④可见,一个常读经典作品的人,更容易成为一个高尚的人。

⑤一个读经典的人,将从先贤的精神世界中吸收养分,在与高贵的心灵对话中得到陶冶。

A. ⑤③②①④ B. ⑤①②④③

C. ③②④①⑤ D. ③①⑤②④

5. 阅读下面这段文字,画线的句子表达欠妥,请你修改。(4分)

①“坚持节水优先,建设幸福河湖”,是2020年“中国水周”的主题,也是北京治水工作的重要内容。②坚持节水优先,并非简单地限制用水,而是合理用水,高效用水。③治理河湖,也并非单纯地治污补水,还包括用生态的方法解决生态问题,让河湖成为人们的幸福源泉。④建设幸福河湖,满足百姓美好生活愿景;坚持节约用水,助力首都水资源保障。⑤请和我们一起节约用水,共绘幸福河湖画卷,让首都北京水韵绵长。

_______________________________________________________

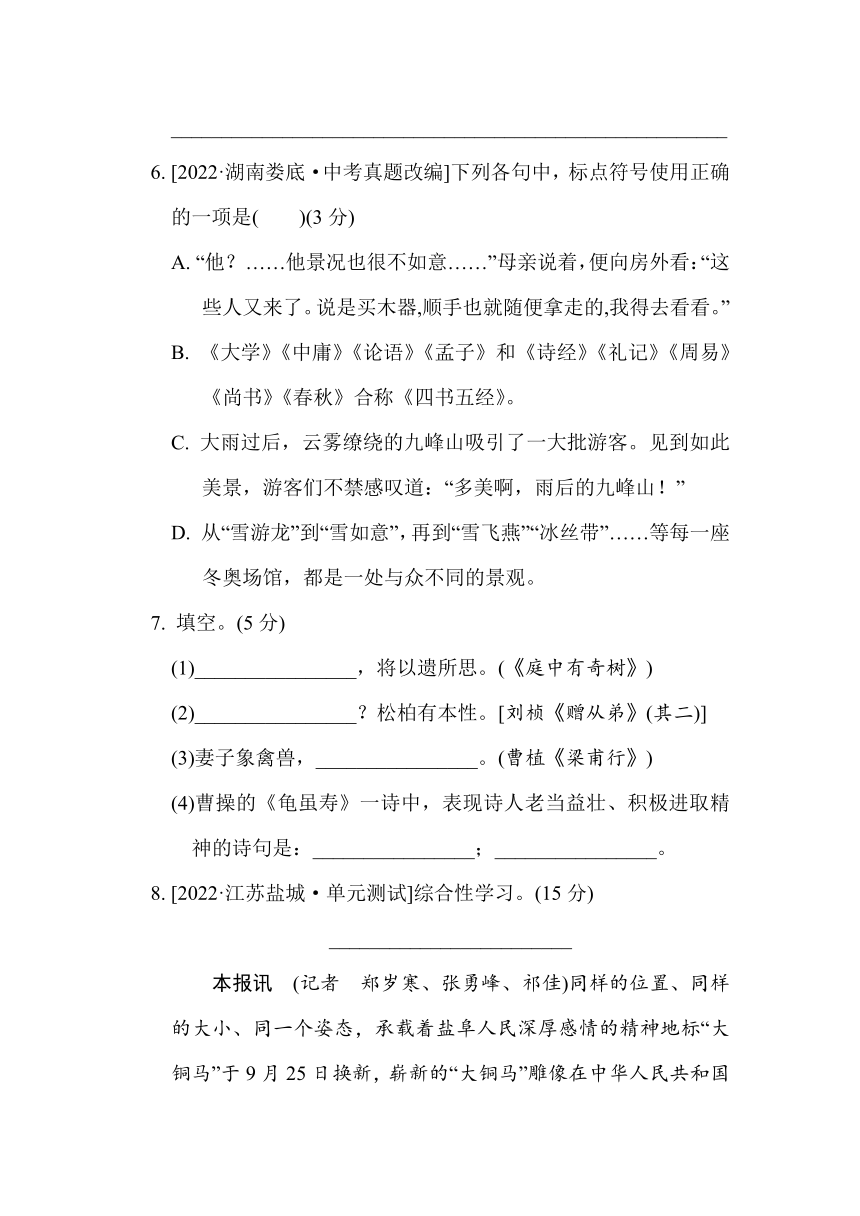

6. [2022·湖南娄底·中考真题改编]下列各句中,标点符号使用正确的一项是( )(3分)

A. “他?……他景况也很不如意……”母亲说着,便向房外看:“这些人又来了。说是买木器,顺手也就随便拿走的,我得去看看。”

B. 《大学》《中庸》《论语》《孟子》和《诗经》《礼记》《周易》《尚书》《春秋》合称《四书五经》。

C. 大雨过后,云雾缭绕的九峰山吸引了一大批游客。见到如此美景,游客们不禁感叹道:“多美啊,雨后的九峰山!”

D. 从“雪游龙”到“雪如意”,再到“雪飞燕”“冰丝带”……等每一座冬奥场馆,都是一处与众不同的景观。

7. 填空。(5分)

(1)________________,将以遗所思。(《庭中有奇树》)

(2)________________?松柏有本性。[刘桢《赠从弟》(其二)]

(3)妻子象禽兽,________________。(曹植《梁甫行》)

(4)曹操的《龟虽寿》一诗中,表现诗人老当益壮、积极进取精神的诗句是:________________;________________。

8. [2022·江苏盐城·单元测试]综合性学习。(15分)

________________________

本报讯 (记者 郑岁寒、张勇峰、祁佳)同样的位置、同样的大小、同一个姿态,承载着盐阜人民深厚感情的精神地标“大铜马”于9月25日换新,崭新的“大铜马”雕像在中华人民共和国成立70周年之际亮相革命老区盐城。

人们口中的“大铜马”雕像正式名称为新四军重建军部纪念塔,于1986年9月落成。三十多年来,“大铜马”经历了2007年的抬高、2009年的暂时搬离、2018年的复位,每一次改变都吸引着全城的目光,牵动着全市人民的心弦。然而,由于早年制作工艺受限,加之三十多年的风吹日晒,“大铜马”雕像的外表面已锈蚀,即使清洗也不易恢复到原样。市住建局城建处处长韩咏生介绍说,2018年复位时发现“大铜马”雕像腐锈,在结构安全上存在一定的隐患。这座在市民心中有着重要地位的“大铜马”,理应得到更好更妥善的保护。为此,市委、市政府从“大铜马”雕像的安全和文物保护价值出发,汲取部分健在的新四军老战士的意见,经过多方科学认证,决定对原雕像进行更换。

(1)请为上面这则新闻拟写一个标题,写在文前的横线上。(不超过20字)(4分)

(2)假如你是报社的一名记者,在“大铜马”换新现场,遇到了市民王先生,你会向他提出什么问题呢?请你尝试提出两个问题。

(6分)

(3)有人将这则消息发在朋友圈里,好友们纷纷点赞、留言。(5分)

好友A:“大铜马”换新装是我们盐城的幸事,是我们盐城人的荣耀。

你的留言:____________________________________________

_____________________________________________________

二、阅读理解 (30分)

(一) 阅读下文,回答问题。(15分)

做工科事、怀人文情的“大先生”

——追忆中国科学院院士、著名教育家杨叔子

①2022年11月4日晚,中国科学院院士、著名教育家、机械工程专家、原华中理工大学(现华中科技大学)校长杨叔子,在武汉逝世,享年89岁。

②“首先要学会做人,同时必须学会做事;以做事体现与升华做人,以做人统率与激活做事。”在《往事钩沉》一书中,扉页上便是这句杨叔子亲笔写下的话,也是他一生的写照。

③他带领团队开辟了我国智能制造研究的新领域,是国内智能制造的首倡者;他攻克了钢丝绳断丝定量检测等国际难题,为我国机械工程的发展做出了重要贡献;他率先在理工类院校中倡导加强大学生文化素质教育,办起了文科教育……

“报国没有本事不行”

④杨叔子的一生成就斐然,却一直保持着谦逊。

⑤1933年,杨叔子出生在一个书香世家。他的父亲是被誉为“辛亥风云人物”的民主革命先驱杨赓笙。父亲提出的“清廉爱国,师表崇德”的家风庭训,影响了杨叔子一生。

⑥随着父亲躲避抗日战火的岁月,杨叔子无法进入小学接受正规教育,5岁起便在父亲指导下念古书。9岁踏进学堂,杨叔子已遍读“四书”、《诗经》、《尚书》,唐诗三百首与百篇古文更是烂熟于心。

⑦1952年,国家百废待兴,怀揣工业报国梦,杨叔子报考了武汉大学机械系。1953年,他转入新成立的华中工学院机械工程系继续学习。

⑧“我一生的体会就是,学好业务、做好工作、报效祖国,才是最大的德行,报国没有本事不行。”深厚的传统文化教育,从小便在杨叔子心中埋下家国情怀的种子。

⑨20世纪80年代,杨叔子公派前往美国做访问学者。临近访问期满,他放弃国外优厚待遇拒绝延期,毅然踏上回国的路程。有人问他:“为什么要回国?”杨叔子反问:“为什么不回国?”

学高为师,德高为范

⑩杨叔子常说,人生在勤,贵在坚持。在华中科技大学,流传着这样一段故事:为了节约时间,杨叔子全家人一直在学校食堂进餐,未在家中做饭,直到女儿结婚后才有了改变。

学高为师,德高为范。他还是学生们的良师益友,他的教育思想、科学精神与人文情怀,培养了一代又一代学子。

2022年初,杨叔子将其所获首届国家级教材先进个人奖金22万元捐赠给校教育发展基金会,成立“杨叔子教育基金”,主要用于华中科技大学在校本科生的人才培养。

华中科技大学教授康宜华回忆起恩师对治学科研的严谨和对青年无私的关怀,仍感慨万分:“杨院士最多时带过20多个学生,学生无论何时把论文交给他修改,第二天一定会收到反馈,并且密密麻麻、圈圈点点地提出修改意见。甚至细微到‘和’和‘与’、‘的’‘地’‘得’等字词的运用,老师都会一一纠正。”

把科学和人文融合起来

虽然是理工生,杨叔子却浪漫细腻,热爱文学,常常写诗。他深知,文学对于教育的重要性。

“大学教育必须把科学和人文融合起来,大学的主旋律是‘育人’,而非‘制器’。”杨叔子的话鞭辟入里。

“作为一个中国的大学生,英语四级过不了关就不能获得学位证书,这一点我赞成。因为要改革开放,要中外交流。但是汉语错别字一大堆,用词不妥,句子不通,文章不顺,居然可以拿到学位证书。请问杨校长,这应作何解释?”

时任华中理工大学校长的杨叔子收到一位学生的来信后,又想起在美国做访问学者期间,几位美籍华人对他说:“中国大学生,英语很好,专业知识很棒,可是对中国古典文化、民族历史、地理知识知之甚少。”

这两件事情,引起了杨叔子的深思。于是,他希望通过实行文化素质教育,通过科学教育与人文教育的有机融合来培养爱国情怀与创新意识兼备的现代大学生。

在杨叔子的倡导下,学校系列人文讲座开办,一场声势浩大的“人文风暴”由此发端,并迅速影响全国高校。在人文讲座的讲坛上,更是不乏杨叔子的身影与声音,学生们都说:“听杨院士的讲座是一种享受。”杨叔子讲话各种用典信手拈来,连珠炮似的说话风格,深受学生们喜爱。

如今,中国高等教育界传颂着杨叔子的一句名言:“一个国家、一个民族,没有现代科学,没有先进技术,就是落后,一打就垮;然而,一个国家、一个民族,没有民族传统,没有人文文化,就会异化,不打自垮。”

高山仰止,景行行止。在喻家山下,那个科技报国、育人不倦、知行合一的“大先生”,将永驻华中大人的心间。

(选自2022年11月07日《光明日报》,有删改)

9. 本文以杨叔子逝世一事开篇,有何作用?(3分)

10. 文章以《做工科事、怀人文情的“大先生”》为主标题,有何作用?

(4分)

11. 文中多处引用他人的话有何作用?(4分)

12. 文章结尾段有什么含义?请简要回答。(4分)

(二) [2022·山东泰安·中考真题]阅读下面的文字,完成下面小题。

(15分)

报国无门空遗憾 生不逢时辛弃疾

①有人说,南归后的辛弃疾虽未能重上战场,但他依然在战斗,只不过那是一场内心之战,是意志与情绪的交战。无法报国杀敌,仍显英雄本色。

②我们现在更多的是从文学的角度认识辛弃疾,他留下的经典词作数不胜数,他是宋词豪放派的一代宗师,与苏轼平分秋色。但苏轼写豪放词,倾注的是意境,而辛弃疾倾注的是心境。苏轼写英雄,是在写历史;辛弃疾写英雄,是在写现实,写人生。

③狂放时,他写:叹少年胸襟,忒煞英雄。把黄英红萼,甚物堪同。除非腰佩黄金印……此时方称情怀,尽拼一饮千钟。(《金菊对芙蓉·重阳》)

④失意时,他写:把吴钩看了,栏干拍遍,无人会、登临意……倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪!(《水龙吟·登建康赏心亭》)

⑤英雄迟暮,他写:倦客新丰,貂裘敝、征尘满目。弹短铗、青蛇三尺,浩歌谁续。不念英雄江左老,用之可以尊中国。(《满江红·倦客新丰》)

⑥他明明是国之大侠,偏偏成了“词中之龙”。这是中国文学史的大幸,却是辛弃疾的大不幸。

⑦辛弃疾很推崇陶渊明,但他对陶渊明的理解,相当独特。

⑧他说:“看渊明,风流酷似,卧龙诸葛。”在他眼里,隐居乡间的陶渊明跟建功立业的诸葛亮,是一样的风流人物,只是人生境遇不同罢了。这怎么看都是常年赋闲乡下的辛弃疾的自况。借他人境遇,浇心中块垒。

⑨从1181年冬天,他41岁时遭到弹劾罢官起,直到去世的二十多年时间里,除了偶有两三年被起用为福建、浙东等地的安抚使之外,其余时间,他基本都在江西上饶带湖边的家中栖居。

⑩他把这个后半生的家,命名为“稼轩”。你拿起他的词集,翻看这一时期的作品,扑面而来都是这样的意境:愁、酒、剑、白发……

待到时代需要英雄时,英雄早已老去。

南归整整40年后,辛弃疾终于等到了上前线的机会。此时,南宋的实权派人物韩侂胄,大量起用主战派人士,试图发起对金国的北伐。1203年,韩侂胄征召63岁的辛弃疾出山,出任浙东安抚使。

尽管年纪大了,尽管蛰伏半生,但辛弃疾仍是整个国家最清醒、最冷静的主战派。他未被周遭叫嚣北伐的氛围冲昏头脑,而是上疏建言,北伐应进行精密的筹备,从士兵的训练、粮草的供应,到军官的选拔,都要力求完善,不能草率,否则将功亏一篑。

开禧元年(1205),65岁的辛弃疾出任镇江知府。其间,他登上北固亭,写下著名的《永遇乐·京口北固亭怀古》:千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

这首词中,辛弃疾流露出深深的纠结:一方面,他以廉颇自喻,说自己虽老,仍有建功立业的雄心壮志;另一方面,他提醒韩侂胄,千万不要像以往的北伐一样,草率出兵,以致遭遇重创。

任何年代都不缺邀功自赏之人,缺的是清醒自守之人。在主战派当权的岁月里,辛弃疾仍然遭到了弹劾。开禧北伐如期进行,辛弃疾却已辞官在家。

战争的结果不幸被辛弃疾预见,南宋因为军事准备严重不足,先胜后败。韩侂胄想再把辛弃疾请出来,作为抗金的一面旗帜。这次授予辛弃疾的职务是枢密都承旨——一个相当重要的军事职位。当皇帝的任命诏书到达江西乡下时,辛弃疾已经病重,他没有赴任。他知道,自己只是一个符号。

开禧三年(1207),67岁的辛弃疾病逝。临终之际,他还在大喊杀贼!

可怜辛弃疾,至死,他的故乡山东仍是沦陷区。收复中原,无期更无望。他越是不认命,生命的悲剧色彩就越浓烈。凡人无力,我们能抱以同情;但英雄无力,我们又当如何呢?

“怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。”一个最需要英雄的时代,偏偏也是扼杀英雄最厉害的时代。 (有删改)

13. 选文第⑥段加点的词语“大幸”和“大不幸”各有什么含义?请根据文本加以理解。(4分)

14. 选文第⑦⑧段中,辛弃疾为什么要把陶渊明与诸葛亮联系在一起?(3分)

15. 选文中引用了辛弃疾的多首词作,请概括这一写法的妙处。(3分)

16. 文末说:“一个最需要英雄的时代,偏偏也是扼杀英雄最厉害的时代。”请从内容和结构两个方面分析这句话的表达作用。(5分)

三、写作(50分)

17. [2022·山西·中考真题节选]亲爱的同学,写作其实并不难,就是用笔来说话,可以抚今追昔,也可以畅想未来。文字是家园,可以保鲜你的昨天,安放你的心灵;文字是驿站,可以昂扬你的明天,助力你的脚步。文字可以把时光变成成长的财富,可以让我们过好每一个今天。

题目:以《回首那刚刚过去的时光》为题,写一篇日记,诉说你的心语。

写作提示:①默认写日记的日期为2022年6月20日。②避开真实的人名、地名、校名。③书写规范,卷面整洁。

第二单元综合素质评价

一、1. 瞥 辍 犀 渍

2. B 【点拨】“正襟危坐”,形容严肃或拘谨的样子;“战战兢兢”,形容因害怕而微微发抖的样子。“相形见绌”,指跟另一人或事物比较起来显得远远不如;“鹤立鸡群”,比喻一个人的仪表或才能在一群人中显得很突出。“振聋发聩”,比喻用语言文字唤醒糊涂的人;“入木三分”,形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解深刻。结合语境可以看出,应分别选用“战战兢兢”“相形见绌”“入木三分”“振聋发聩”。

3. D 【点拨】“德高望重”,指品德高尚,名望很大,一般用来形容长者,用在此处不符合语境。

4. D 【点拨】解答此类题,一般通过抓关键词、中心句、句与句之间的连接词去逐句推敲。阅读所给语句可知,这段文字是关于读书方法的,“读书之法,贵在选择经典作品”提出了观点,③句为首句;①句阐明了经典作品的价值,即论证了“为什么要读经典作品”,为第二句;⑤②两句分析了“读经典的人”和“不读经典的人”的不同结果,并形成对比,分别为第三、四句;从“可见”一词可知,④句是对本段的总结,为末句;所以正确的语序应为③①⑤②④。故选D。

5. 坚持节约用水,助力首都水资源保障;建设幸福河湖,满足百姓美好生活愿景。

【点拨】根据语段第1句先坚持节水后建设河湖可看出,画线句语序不当,前后分句应调换位置。

6. C 【点拨】A. 有误,当“某某人说”的前后都有他的原话时,那么“某某人说”的后面就不能用冒号,而应该用逗号;B. 有误,“四书五经”应用引号,不用书名号;D. 有误,“……”和“等”不能连用;故选C。

7. (1)攀条折其荣 (2)岂不罹凝寒

(3)行止依林阻 (4)老骥伏枥,志在千里 烈士暮年,壮心不已

8. (1)示例:盐阜人民的精神地标“大铜马”换新

【点拨】本题考查新闻标题的拟写,可根据新闻的导语部分“同样的位置……亮相革命老区盐城”来拟写标题。注意字数限制。

(2)示例:①王先生,您好!现场见证“大铜马”换新这一历史时刻,您的心情如何?②王先生,您好!您觉得“大铜马”换新对我们城市发展有何意义?

(3)示例:大铜马永恒屹立,铁军精神永远流传。

二、(一)9. 以杨叔子逝世一事开篇,表达了对杨叔子的悼念之情,同时引出了下文对杨叔子相关事迹的回忆。

【点拨】本题考查文章开头的作用。本文开头,内容上写“逝世”,表达对已故者的悼念,结构上引出下文对已故者相关事迹的回忆。

10. 文章以《做工科事、怀人文情的“大先生”》为主标题,既点明了文章的写作对象,引出了下文;又突出了杨叔子的精神品质,表达了作者对他的崇敬与赞美之情。

【点拨】本题考查标题的作用。《做工科事、怀人文情的“大先生”》直接点明了本文的写作对象,引出下文,并突出了杨叔子的精神品质,以此为主标题,可以看出作者对杨叔子的崇敬与赞美之情。

11. 多处引用他人的话,从侧面表现了杨叔子的人物形象,展现了他科技报国、育人不倦、知行合一的“大先生”的人格。

【点拨】本题考查侧面描写的作用。侧面描写一般可以使所写的人物形象更加立体、丰满。根据文章引用的他人的话可知,杨叔子是一个科技报国、育人不倦、知行合一的“大先生”。

12. 结尾段高度赞颂了杨叔子的品行才学让人仰视,杨叔子虽然已去世,但他的科技报国、育人不倦、知行合一的精神,永远影响着华中科技大学的人们,成为人们学习的榜样。

【点拨】本题考查结尾段的含义。首先要明确含义题主要指内容方面,与作用题不同。根据“高山仰止,景行行止”“科技报国、育人不倦、知行合一”可知,本段主要是对杨叔子品行才学的赞颂,同时,由“永驻华中大人的心间”可知,杨叔子的精神永远影响着华中科技大学的人们。

(二)13. “大幸”指的是辛弃疾作为著名豪放派词人,创作了许多名篇佳作,对中国文学贡献很大。“大不幸”指的是辛弃疾空有一身好本领却不能上阵杀敌、为国效力,至死也没能实现收复中原的宏图大志。

【点拨】从第⑥段中的“他明明是国之大侠,偏偏成了‘词中之龙’”可知,从文学的角度看辛弃疾,他留下的经典词作数不胜数,是宋词豪放派的一代宗师,所以这里的“大幸”指的是辛弃疾是著名豪放派词人,创作了许多名篇佳作,对中国文学贡献很大。

从个人的角度看,辛弃疾是词人,还是一名爱国将领,他积极主张抗金北伐,是“国之大侠”,却不断遭受主和派的排斥,无法报国杀敌,生不逢时,壮志难酬,所以这里的“大不幸”指的是辛弃疾空有一身好本领却不能上阵杀敌、为国效力,至死也没能实现收复中原的远大志向。

14. 辛弃疾虽像陶渊明一样赋闲在家,但是他的理想并不在田园,他渴望能像诸葛亮一样建功立业,可惜的是他没有诸葛亮那样的机会,这是辛弃疾借陶渊明和诸葛亮来诉说自己的人生境遇。

【点拨】本题考查理解内容的能力。要结合具体语境,抓住关键句分析理解,简洁准确表述。

从第⑧段中的“在他眼里,隐居乡间的陶渊明跟建功立业的诸葛亮,是一样的风流人物,只是人生境遇不同罢了。这怎么看都是常年赋闲乡下的辛弃疾的自况”可知,辛弃疾认为隐居乡间的陶渊明是风流人物。陶渊明不满官场黑暗,隐居乡间,逃避现实,这是赋闲乡下的辛弃疾的自况,辛弃疾赋闲在家,但是他的理想并不在田园,他渴望上阵杀敌,为国效力,实现收复中原的远大志向,希望像诸葛亮一样建功立业,可惜的是他没有诸葛亮那样的机会。

从第⑧段中的“借他人境遇,浇心中块垒”可知,这是辛弃疾借陶渊明和诸葛亮来诉说自己的人生境遇。

15. ①用辛弃疾的作品说话,避免了作者个人主观情绪过多地直接在文章中流露;②增强了文章的感染力和表现力,使读者能够更加深入地认识辛弃疾,把握其情感,理解其心声。

【点拨】本题考查理解文章写法的能力,要结合内容具体分析。选文中引用了辛弃疾的多首词作,辛弃疾的词写现实,写人生,倾注的是心境,辛弃疾空有一身好本领,却报国无门,不能上阵杀敌、为国效力,至死也没能实现收复中原的远大志向。

用辛弃疾自己的作品说话,表现辛弃疾的主观情感,避免了作者个人主观情绪过多地直接流露;用辛弃疾自己的作品,写独特的境遇和感受,使读者能够更加深入地认识辛弃疾,透视辛弃疾的内心世界,体会其深沉而丰富的慨叹,感悟其强烈的爱国情怀,把握其情感,理解其心声,这样可以增强文章的感染力和表现力。

16. 从内容上看,这句话抒发了作者对英雄无用武之地的强烈愤慨之情,表达了对英雄的同情,对英雄所处时代的批判,突出了主题;从结构上看,收束全文,呼应标题,使结构完整严谨。

三、17. 思路点拨:本题考查全命题作文,要求学生以《回首那刚刚过去的时光》为题,写一篇日记。对于学生来说,“那刚刚过去的时光”就是“刚刚过去的初中时光”。“回首”就是回忆的意思。因此,题目可以理解为:回忆自己的初中时光。写作时,应从自己的初中生活里选材,表达自己对于初中生活的某种感情或自己从初中生活中得到的某些感悟。需要注意的是,一定要严格按照日记的格式来写。

(限时:120分钟 满分:120分)

一、语言积累与运用 (40 分)

1. 根据拼音在括号中写出汉字。(4分)

学习第二单元后,我们piē( )见了鲁迅先生笔下的藤野先生;朱德母亲躬耕不chuò( )的身影始终在我们脑中萦绕;托尔斯泰的xī( )利的目光令人印象深刻;居里夫人即使穿着满是尘污和酸zì( )的旧工作服,也难以掩盖她为科学献身的光芒。

2. 在下面的横线上依次填入词语,最恰当的一项是( )(3分)

初次见面,杨绛先生和蔼地对他笑了笑,他却__________,坐立不安。他已经发表了不少作品,但在杨绛先生和老一辈的大师面前,他显得__________。之后,每次听杨绛先生讲课,他都能获得心灵的成长,先生看待问题__________,先生提出的建议__________。他想,跟着杨绛先生,这一生都有学不完的东西。

A. 正襟危坐 鹤立鸡群 入木三分 振聋发聩

B. 战战兢兢 相形见绌 入木三分 振聋发聩

C. 正襟危坐 鹤立鸡群 振聋发聩 入木三分

D. 战战兢兢 相形见绌 振聋发聩 入木三分

3. 下列句中加点成语使用有误的一项是( )(3分)

A. 在现实生活中,人们对那些闯红灯的开车者深恶痛疾,却又无可奈何。

B. 海尔冰箱以无可置疑的超强技术赢得了世界各地用户的信任。

C. 由于监管不力,目前市场上粗制滥造的产品很多。

D. 我们班班长陈娜学习好,身体好,品德好,在班级中德高望重。

4. [2022·江苏无锡·中考真题]下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )(3分)

①经典作品往往记录着优秀的思想,它们总是超越时代,历久弥新。

②一个不读经典的人,不仅词汇有限,同时智力和想象力也会有限,从而导致知识和思想极度贫乏。

③读书之法,贵在选择经典作品。

④可见,一个常读经典作品的人,更容易成为一个高尚的人。

⑤一个读经典的人,将从先贤的精神世界中吸收养分,在与高贵的心灵对话中得到陶冶。

A. ⑤③②①④ B. ⑤①②④③

C. ③②④①⑤ D. ③①⑤②④

5. 阅读下面这段文字,画线的句子表达欠妥,请你修改。(4分)

①“坚持节水优先,建设幸福河湖”,是2020年“中国水周”的主题,也是北京治水工作的重要内容。②坚持节水优先,并非简单地限制用水,而是合理用水,高效用水。③治理河湖,也并非单纯地治污补水,还包括用生态的方法解决生态问题,让河湖成为人们的幸福源泉。④建设幸福河湖,满足百姓美好生活愿景;坚持节约用水,助力首都水资源保障。⑤请和我们一起节约用水,共绘幸福河湖画卷,让首都北京水韵绵长。

_______________________________________________________

6. [2022·湖南娄底·中考真题改编]下列各句中,标点符号使用正确的一项是( )(3分)

A. “他?……他景况也很不如意……”母亲说着,便向房外看:“这些人又来了。说是买木器,顺手也就随便拿走的,我得去看看。”

B. 《大学》《中庸》《论语》《孟子》和《诗经》《礼记》《周易》《尚书》《春秋》合称《四书五经》。

C. 大雨过后,云雾缭绕的九峰山吸引了一大批游客。见到如此美景,游客们不禁感叹道:“多美啊,雨后的九峰山!”

D. 从“雪游龙”到“雪如意”,再到“雪飞燕”“冰丝带”……等每一座冬奥场馆,都是一处与众不同的景观。

7. 填空。(5分)

(1)________________,将以遗所思。(《庭中有奇树》)

(2)________________?松柏有本性。[刘桢《赠从弟》(其二)]

(3)妻子象禽兽,________________。(曹植《梁甫行》)

(4)曹操的《龟虽寿》一诗中,表现诗人老当益壮、积极进取精神的诗句是:________________;________________。

8. [2022·江苏盐城·单元测试]综合性学习。(15分)

________________________

本报讯 (记者 郑岁寒、张勇峰、祁佳)同样的位置、同样的大小、同一个姿态,承载着盐阜人民深厚感情的精神地标“大铜马”于9月25日换新,崭新的“大铜马”雕像在中华人民共和国成立70周年之际亮相革命老区盐城。

人们口中的“大铜马”雕像正式名称为新四军重建军部纪念塔,于1986年9月落成。三十多年来,“大铜马”经历了2007年的抬高、2009年的暂时搬离、2018年的复位,每一次改变都吸引着全城的目光,牵动着全市人民的心弦。然而,由于早年制作工艺受限,加之三十多年的风吹日晒,“大铜马”雕像的外表面已锈蚀,即使清洗也不易恢复到原样。市住建局城建处处长韩咏生介绍说,2018年复位时发现“大铜马”雕像腐锈,在结构安全上存在一定的隐患。这座在市民心中有着重要地位的“大铜马”,理应得到更好更妥善的保护。为此,市委、市政府从“大铜马”雕像的安全和文物保护价值出发,汲取部分健在的新四军老战士的意见,经过多方科学认证,决定对原雕像进行更换。

(1)请为上面这则新闻拟写一个标题,写在文前的横线上。(不超过20字)(4分)

(2)假如你是报社的一名记者,在“大铜马”换新现场,遇到了市民王先生,你会向他提出什么问题呢?请你尝试提出两个问题。

(6分)

(3)有人将这则消息发在朋友圈里,好友们纷纷点赞、留言。(5分)

好友A:“大铜马”换新装是我们盐城的幸事,是我们盐城人的荣耀。

你的留言:____________________________________________

_____________________________________________________

二、阅读理解 (30分)

(一) 阅读下文,回答问题。(15分)

做工科事、怀人文情的“大先生”

——追忆中国科学院院士、著名教育家杨叔子

①2022年11月4日晚,中国科学院院士、著名教育家、机械工程专家、原华中理工大学(现华中科技大学)校长杨叔子,在武汉逝世,享年89岁。

②“首先要学会做人,同时必须学会做事;以做事体现与升华做人,以做人统率与激活做事。”在《往事钩沉》一书中,扉页上便是这句杨叔子亲笔写下的话,也是他一生的写照。

③他带领团队开辟了我国智能制造研究的新领域,是国内智能制造的首倡者;他攻克了钢丝绳断丝定量检测等国际难题,为我国机械工程的发展做出了重要贡献;他率先在理工类院校中倡导加强大学生文化素质教育,办起了文科教育……

“报国没有本事不行”

④杨叔子的一生成就斐然,却一直保持着谦逊。

⑤1933年,杨叔子出生在一个书香世家。他的父亲是被誉为“辛亥风云人物”的民主革命先驱杨赓笙。父亲提出的“清廉爱国,师表崇德”的家风庭训,影响了杨叔子一生。

⑥随着父亲躲避抗日战火的岁月,杨叔子无法进入小学接受正规教育,5岁起便在父亲指导下念古书。9岁踏进学堂,杨叔子已遍读“四书”、《诗经》、《尚书》,唐诗三百首与百篇古文更是烂熟于心。

⑦1952年,国家百废待兴,怀揣工业报国梦,杨叔子报考了武汉大学机械系。1953年,他转入新成立的华中工学院机械工程系继续学习。

⑧“我一生的体会就是,学好业务、做好工作、报效祖国,才是最大的德行,报国没有本事不行。”深厚的传统文化教育,从小便在杨叔子心中埋下家国情怀的种子。

⑨20世纪80年代,杨叔子公派前往美国做访问学者。临近访问期满,他放弃国外优厚待遇拒绝延期,毅然踏上回国的路程。有人问他:“为什么要回国?”杨叔子反问:“为什么不回国?”

学高为师,德高为范

⑩杨叔子常说,人生在勤,贵在坚持。在华中科技大学,流传着这样一段故事:为了节约时间,杨叔子全家人一直在学校食堂进餐,未在家中做饭,直到女儿结婚后才有了改变。

学高为师,德高为范。他还是学生们的良师益友,他的教育思想、科学精神与人文情怀,培养了一代又一代学子。

2022年初,杨叔子将其所获首届国家级教材先进个人奖金22万元捐赠给校教育发展基金会,成立“杨叔子教育基金”,主要用于华中科技大学在校本科生的人才培养。

华中科技大学教授康宜华回忆起恩师对治学科研的严谨和对青年无私的关怀,仍感慨万分:“杨院士最多时带过20多个学生,学生无论何时把论文交给他修改,第二天一定会收到反馈,并且密密麻麻、圈圈点点地提出修改意见。甚至细微到‘和’和‘与’、‘的’‘地’‘得’等字词的运用,老师都会一一纠正。”

把科学和人文融合起来

虽然是理工生,杨叔子却浪漫细腻,热爱文学,常常写诗。他深知,文学对于教育的重要性。

“大学教育必须把科学和人文融合起来,大学的主旋律是‘育人’,而非‘制器’。”杨叔子的话鞭辟入里。

“作为一个中国的大学生,英语四级过不了关就不能获得学位证书,这一点我赞成。因为要改革开放,要中外交流。但是汉语错别字一大堆,用词不妥,句子不通,文章不顺,居然可以拿到学位证书。请问杨校长,这应作何解释?”

时任华中理工大学校长的杨叔子收到一位学生的来信后,又想起在美国做访问学者期间,几位美籍华人对他说:“中国大学生,英语很好,专业知识很棒,可是对中国古典文化、民族历史、地理知识知之甚少。”

这两件事情,引起了杨叔子的深思。于是,他希望通过实行文化素质教育,通过科学教育与人文教育的有机融合来培养爱国情怀与创新意识兼备的现代大学生。

在杨叔子的倡导下,学校系列人文讲座开办,一场声势浩大的“人文风暴”由此发端,并迅速影响全国高校。在人文讲座的讲坛上,更是不乏杨叔子的身影与声音,学生们都说:“听杨院士的讲座是一种享受。”杨叔子讲话各种用典信手拈来,连珠炮似的说话风格,深受学生们喜爱。

如今,中国高等教育界传颂着杨叔子的一句名言:“一个国家、一个民族,没有现代科学,没有先进技术,就是落后,一打就垮;然而,一个国家、一个民族,没有民族传统,没有人文文化,就会异化,不打自垮。”

高山仰止,景行行止。在喻家山下,那个科技报国、育人不倦、知行合一的“大先生”,将永驻华中大人的心间。

(选自2022年11月07日《光明日报》,有删改)

9. 本文以杨叔子逝世一事开篇,有何作用?(3分)

10. 文章以《做工科事、怀人文情的“大先生”》为主标题,有何作用?

(4分)

11. 文中多处引用他人的话有何作用?(4分)

12. 文章结尾段有什么含义?请简要回答。(4分)

(二) [2022·山东泰安·中考真题]阅读下面的文字,完成下面小题。

(15分)

报国无门空遗憾 生不逢时辛弃疾

①有人说,南归后的辛弃疾虽未能重上战场,但他依然在战斗,只不过那是一场内心之战,是意志与情绪的交战。无法报国杀敌,仍显英雄本色。

②我们现在更多的是从文学的角度认识辛弃疾,他留下的经典词作数不胜数,他是宋词豪放派的一代宗师,与苏轼平分秋色。但苏轼写豪放词,倾注的是意境,而辛弃疾倾注的是心境。苏轼写英雄,是在写历史;辛弃疾写英雄,是在写现实,写人生。

③狂放时,他写:叹少年胸襟,忒煞英雄。把黄英红萼,甚物堪同。除非腰佩黄金印……此时方称情怀,尽拼一饮千钟。(《金菊对芙蓉·重阳》)

④失意时,他写:把吴钩看了,栏干拍遍,无人会、登临意……倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪!(《水龙吟·登建康赏心亭》)

⑤英雄迟暮,他写:倦客新丰,貂裘敝、征尘满目。弹短铗、青蛇三尺,浩歌谁续。不念英雄江左老,用之可以尊中国。(《满江红·倦客新丰》)

⑥他明明是国之大侠,偏偏成了“词中之龙”。这是中国文学史的大幸,却是辛弃疾的大不幸。

⑦辛弃疾很推崇陶渊明,但他对陶渊明的理解,相当独特。

⑧他说:“看渊明,风流酷似,卧龙诸葛。”在他眼里,隐居乡间的陶渊明跟建功立业的诸葛亮,是一样的风流人物,只是人生境遇不同罢了。这怎么看都是常年赋闲乡下的辛弃疾的自况。借他人境遇,浇心中块垒。

⑨从1181年冬天,他41岁时遭到弹劾罢官起,直到去世的二十多年时间里,除了偶有两三年被起用为福建、浙东等地的安抚使之外,其余时间,他基本都在江西上饶带湖边的家中栖居。

⑩他把这个后半生的家,命名为“稼轩”。你拿起他的词集,翻看这一时期的作品,扑面而来都是这样的意境:愁、酒、剑、白发……

待到时代需要英雄时,英雄早已老去。

南归整整40年后,辛弃疾终于等到了上前线的机会。此时,南宋的实权派人物韩侂胄,大量起用主战派人士,试图发起对金国的北伐。1203年,韩侂胄征召63岁的辛弃疾出山,出任浙东安抚使。

尽管年纪大了,尽管蛰伏半生,但辛弃疾仍是整个国家最清醒、最冷静的主战派。他未被周遭叫嚣北伐的氛围冲昏头脑,而是上疏建言,北伐应进行精密的筹备,从士兵的训练、粮草的供应,到军官的选拔,都要力求完善,不能草率,否则将功亏一篑。

开禧元年(1205),65岁的辛弃疾出任镇江知府。其间,他登上北固亭,写下著名的《永遇乐·京口北固亭怀古》:千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

这首词中,辛弃疾流露出深深的纠结:一方面,他以廉颇自喻,说自己虽老,仍有建功立业的雄心壮志;另一方面,他提醒韩侂胄,千万不要像以往的北伐一样,草率出兵,以致遭遇重创。

任何年代都不缺邀功自赏之人,缺的是清醒自守之人。在主战派当权的岁月里,辛弃疾仍然遭到了弹劾。开禧北伐如期进行,辛弃疾却已辞官在家。

战争的结果不幸被辛弃疾预见,南宋因为军事准备严重不足,先胜后败。韩侂胄想再把辛弃疾请出来,作为抗金的一面旗帜。这次授予辛弃疾的职务是枢密都承旨——一个相当重要的军事职位。当皇帝的任命诏书到达江西乡下时,辛弃疾已经病重,他没有赴任。他知道,自己只是一个符号。

开禧三年(1207),67岁的辛弃疾病逝。临终之际,他还在大喊杀贼!

可怜辛弃疾,至死,他的故乡山东仍是沦陷区。收复中原,无期更无望。他越是不认命,生命的悲剧色彩就越浓烈。凡人无力,我们能抱以同情;但英雄无力,我们又当如何呢?

“怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。”一个最需要英雄的时代,偏偏也是扼杀英雄最厉害的时代。 (有删改)

13. 选文第⑥段加点的词语“大幸”和“大不幸”各有什么含义?请根据文本加以理解。(4分)

14. 选文第⑦⑧段中,辛弃疾为什么要把陶渊明与诸葛亮联系在一起?(3分)

15. 选文中引用了辛弃疾的多首词作,请概括这一写法的妙处。(3分)

16. 文末说:“一个最需要英雄的时代,偏偏也是扼杀英雄最厉害的时代。”请从内容和结构两个方面分析这句话的表达作用。(5分)

三、写作(50分)

17. [2022·山西·中考真题节选]亲爱的同学,写作其实并不难,就是用笔来说话,可以抚今追昔,也可以畅想未来。文字是家园,可以保鲜你的昨天,安放你的心灵;文字是驿站,可以昂扬你的明天,助力你的脚步。文字可以把时光变成成长的财富,可以让我们过好每一个今天。

题目:以《回首那刚刚过去的时光》为题,写一篇日记,诉说你的心语。

写作提示:①默认写日记的日期为2022年6月20日。②避开真实的人名、地名、校名。③书写规范,卷面整洁。

第二单元综合素质评价

一、1. 瞥 辍 犀 渍

2. B 【点拨】“正襟危坐”,形容严肃或拘谨的样子;“战战兢兢”,形容因害怕而微微发抖的样子。“相形见绌”,指跟另一人或事物比较起来显得远远不如;“鹤立鸡群”,比喻一个人的仪表或才能在一群人中显得很突出。“振聋发聩”,比喻用语言文字唤醒糊涂的人;“入木三分”,形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解深刻。结合语境可以看出,应分别选用“战战兢兢”“相形见绌”“入木三分”“振聋发聩”。

3. D 【点拨】“德高望重”,指品德高尚,名望很大,一般用来形容长者,用在此处不符合语境。

4. D 【点拨】解答此类题,一般通过抓关键词、中心句、句与句之间的连接词去逐句推敲。阅读所给语句可知,这段文字是关于读书方法的,“读书之法,贵在选择经典作品”提出了观点,③句为首句;①句阐明了经典作品的价值,即论证了“为什么要读经典作品”,为第二句;⑤②两句分析了“读经典的人”和“不读经典的人”的不同结果,并形成对比,分别为第三、四句;从“可见”一词可知,④句是对本段的总结,为末句;所以正确的语序应为③①⑤②④。故选D。

5. 坚持节约用水,助力首都水资源保障;建设幸福河湖,满足百姓美好生活愿景。

【点拨】根据语段第1句先坚持节水后建设河湖可看出,画线句语序不当,前后分句应调换位置。

6. C 【点拨】A. 有误,当“某某人说”的前后都有他的原话时,那么“某某人说”的后面就不能用冒号,而应该用逗号;B. 有误,“四书五经”应用引号,不用书名号;D. 有误,“……”和“等”不能连用;故选C。

7. (1)攀条折其荣 (2)岂不罹凝寒

(3)行止依林阻 (4)老骥伏枥,志在千里 烈士暮年,壮心不已

8. (1)示例:盐阜人民的精神地标“大铜马”换新

【点拨】本题考查新闻标题的拟写,可根据新闻的导语部分“同样的位置……亮相革命老区盐城”来拟写标题。注意字数限制。

(2)示例:①王先生,您好!现场见证“大铜马”换新这一历史时刻,您的心情如何?②王先生,您好!您觉得“大铜马”换新对我们城市发展有何意义?

(3)示例:大铜马永恒屹立,铁军精神永远流传。

二、(一)9. 以杨叔子逝世一事开篇,表达了对杨叔子的悼念之情,同时引出了下文对杨叔子相关事迹的回忆。

【点拨】本题考查文章开头的作用。本文开头,内容上写“逝世”,表达对已故者的悼念,结构上引出下文对已故者相关事迹的回忆。

10. 文章以《做工科事、怀人文情的“大先生”》为主标题,既点明了文章的写作对象,引出了下文;又突出了杨叔子的精神品质,表达了作者对他的崇敬与赞美之情。

【点拨】本题考查标题的作用。《做工科事、怀人文情的“大先生”》直接点明了本文的写作对象,引出下文,并突出了杨叔子的精神品质,以此为主标题,可以看出作者对杨叔子的崇敬与赞美之情。

11. 多处引用他人的话,从侧面表现了杨叔子的人物形象,展现了他科技报国、育人不倦、知行合一的“大先生”的人格。

【点拨】本题考查侧面描写的作用。侧面描写一般可以使所写的人物形象更加立体、丰满。根据文章引用的他人的话可知,杨叔子是一个科技报国、育人不倦、知行合一的“大先生”。

12. 结尾段高度赞颂了杨叔子的品行才学让人仰视,杨叔子虽然已去世,但他的科技报国、育人不倦、知行合一的精神,永远影响着华中科技大学的人们,成为人们学习的榜样。

【点拨】本题考查结尾段的含义。首先要明确含义题主要指内容方面,与作用题不同。根据“高山仰止,景行行止”“科技报国、育人不倦、知行合一”可知,本段主要是对杨叔子品行才学的赞颂,同时,由“永驻华中大人的心间”可知,杨叔子的精神永远影响着华中科技大学的人们。

(二)13. “大幸”指的是辛弃疾作为著名豪放派词人,创作了许多名篇佳作,对中国文学贡献很大。“大不幸”指的是辛弃疾空有一身好本领却不能上阵杀敌、为国效力,至死也没能实现收复中原的宏图大志。

【点拨】从第⑥段中的“他明明是国之大侠,偏偏成了‘词中之龙’”可知,从文学的角度看辛弃疾,他留下的经典词作数不胜数,是宋词豪放派的一代宗师,所以这里的“大幸”指的是辛弃疾是著名豪放派词人,创作了许多名篇佳作,对中国文学贡献很大。

从个人的角度看,辛弃疾是词人,还是一名爱国将领,他积极主张抗金北伐,是“国之大侠”,却不断遭受主和派的排斥,无法报国杀敌,生不逢时,壮志难酬,所以这里的“大不幸”指的是辛弃疾空有一身好本领却不能上阵杀敌、为国效力,至死也没能实现收复中原的远大志向。

14. 辛弃疾虽像陶渊明一样赋闲在家,但是他的理想并不在田园,他渴望能像诸葛亮一样建功立业,可惜的是他没有诸葛亮那样的机会,这是辛弃疾借陶渊明和诸葛亮来诉说自己的人生境遇。

【点拨】本题考查理解内容的能力。要结合具体语境,抓住关键句分析理解,简洁准确表述。

从第⑧段中的“在他眼里,隐居乡间的陶渊明跟建功立业的诸葛亮,是一样的风流人物,只是人生境遇不同罢了。这怎么看都是常年赋闲乡下的辛弃疾的自况”可知,辛弃疾认为隐居乡间的陶渊明是风流人物。陶渊明不满官场黑暗,隐居乡间,逃避现实,这是赋闲乡下的辛弃疾的自况,辛弃疾赋闲在家,但是他的理想并不在田园,他渴望上阵杀敌,为国效力,实现收复中原的远大志向,希望像诸葛亮一样建功立业,可惜的是他没有诸葛亮那样的机会。

从第⑧段中的“借他人境遇,浇心中块垒”可知,这是辛弃疾借陶渊明和诸葛亮来诉说自己的人生境遇。

15. ①用辛弃疾的作品说话,避免了作者个人主观情绪过多地直接在文章中流露;②增强了文章的感染力和表现力,使读者能够更加深入地认识辛弃疾,把握其情感,理解其心声。

【点拨】本题考查理解文章写法的能力,要结合内容具体分析。选文中引用了辛弃疾的多首词作,辛弃疾的词写现实,写人生,倾注的是心境,辛弃疾空有一身好本领,却报国无门,不能上阵杀敌、为国效力,至死也没能实现收复中原的远大志向。

用辛弃疾自己的作品说话,表现辛弃疾的主观情感,避免了作者个人主观情绪过多地直接流露;用辛弃疾自己的作品,写独特的境遇和感受,使读者能够更加深入地认识辛弃疾,透视辛弃疾的内心世界,体会其深沉而丰富的慨叹,感悟其强烈的爱国情怀,把握其情感,理解其心声,这样可以增强文章的感染力和表现力。

16. 从内容上看,这句话抒发了作者对英雄无用武之地的强烈愤慨之情,表达了对英雄的同情,对英雄所处时代的批判,突出了主题;从结构上看,收束全文,呼应标题,使结构完整严谨。

三、17. 思路点拨:本题考查全命题作文,要求学生以《回首那刚刚过去的时光》为题,写一篇日记。对于学生来说,“那刚刚过去的时光”就是“刚刚过去的初中时光”。“回首”就是回忆的意思。因此,题目可以理解为:回忆自己的初中时光。写作时,应从自己的初中生活里选材,表达自己对于初中生活的某种感情或自己从初中生活中得到的某些感悟。需要注意的是,一定要严格按照日记的格式来写。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读