第3章 空气与生命 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第3章 空气与生命 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 171.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-27 07:44:45 | ||

图片预览

文档简介

第三单元测试卷

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

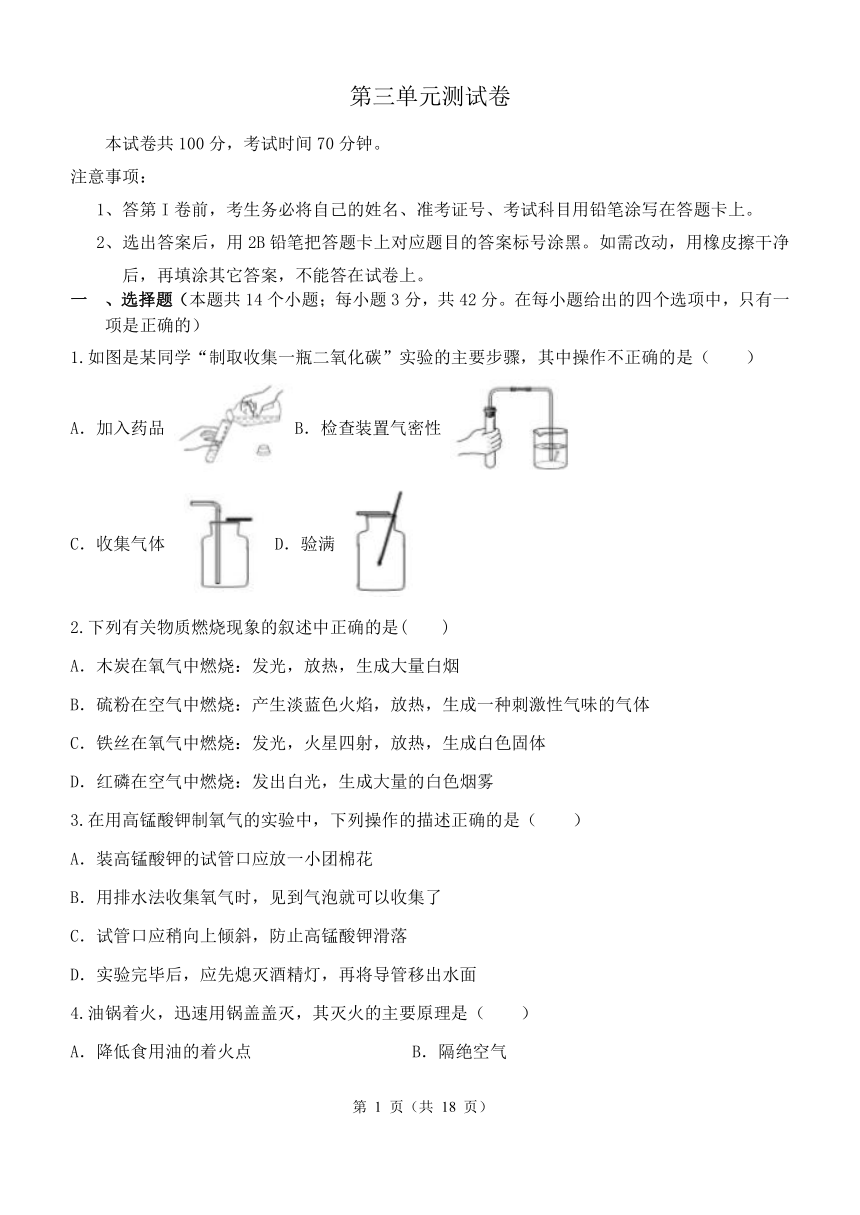

如图是某同学“制取收集一瓶二氧化碳”实验的主要步骤,其中操作不正确的是( )

A.加入药品 B.检查装置气密性

C.收集气体 D.验满

下列有关物质燃烧现象的叙述中正确的是( )

A.木炭在氧气中燃烧:发光,放热,生成大量白烟

B.硫粉在空气中燃烧:产生淡蓝色火焰,放热,生成一种刺激性气味的气体

C.铁丝在氧气中燃烧:发光,火星四射,放热,生成白色固体

D.红磷在空气中燃烧:发出白光,生成大量的白色烟雾

在用高锰酸钾制氧气的实验中,下列操作的描述正确的是( )

A.装高锰酸钾的试管口应放一小团棉花

B.用排水法收集氧气时,见到气泡就可以收集了

C.试管口应稍向上倾斜,防止高锰酸钾滑落

D.实验完毕后,应先熄灭酒精灯,再将导管移出水面

油锅着火,迅速用锅盖盖灭,其灭火的主要原理是( )

A.降低食用油的着火点 B.隔绝空气

C.清除可燃物 D.防止食用油溅出

科学家们使用特殊的催化剂二氧化钛(TiO2)纳米管,催化水蒸气和二氧化碳反应得到了甲烷(CH4),下列说法中错误是( )

A.该反应没有违背质量守恒定律

B.甲烷分子是由碳原子和氢原子构成

C.该反应是一个化合反应

D.二氧化钛在反应前后它的质量不变

一定质量的某物质充分燃烧,消耗了32g氧气,同时只生成44g二氧化碳和18g水,则该物质中()

A.只含有碳元素

B.只含有碳、氢两种元素

C.碳元素质量分数为85.7%

D.碳、氢、氧元素质量比为6:1:8

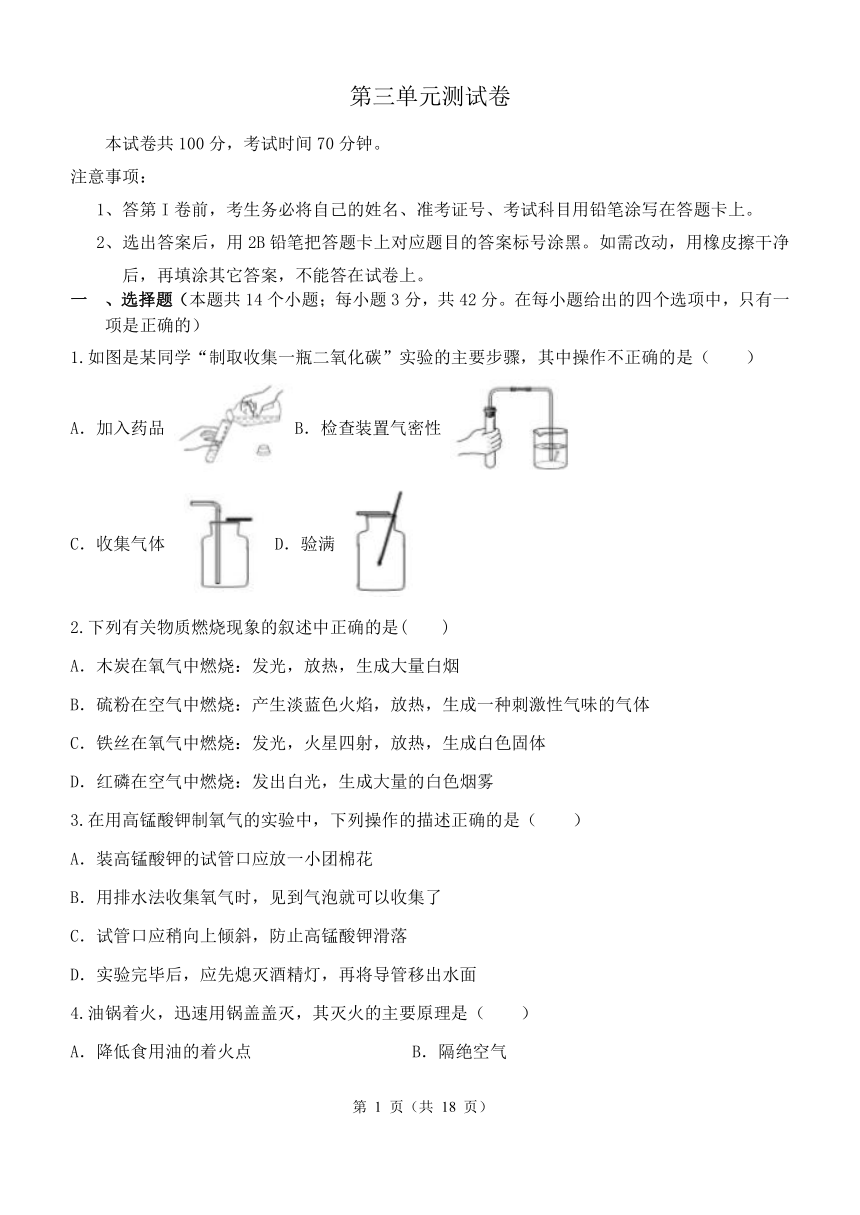

如图表示某植物叶片所处的状态,图中所表示的是该叶片正在进行( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.蒸腾作用 D.运输作用

化学方程式不能提供的信息是( )

A.各物质之间的质量比 B.化学反应的快慢

C.在什么条件下发生反应 D.哪些物质参加反应

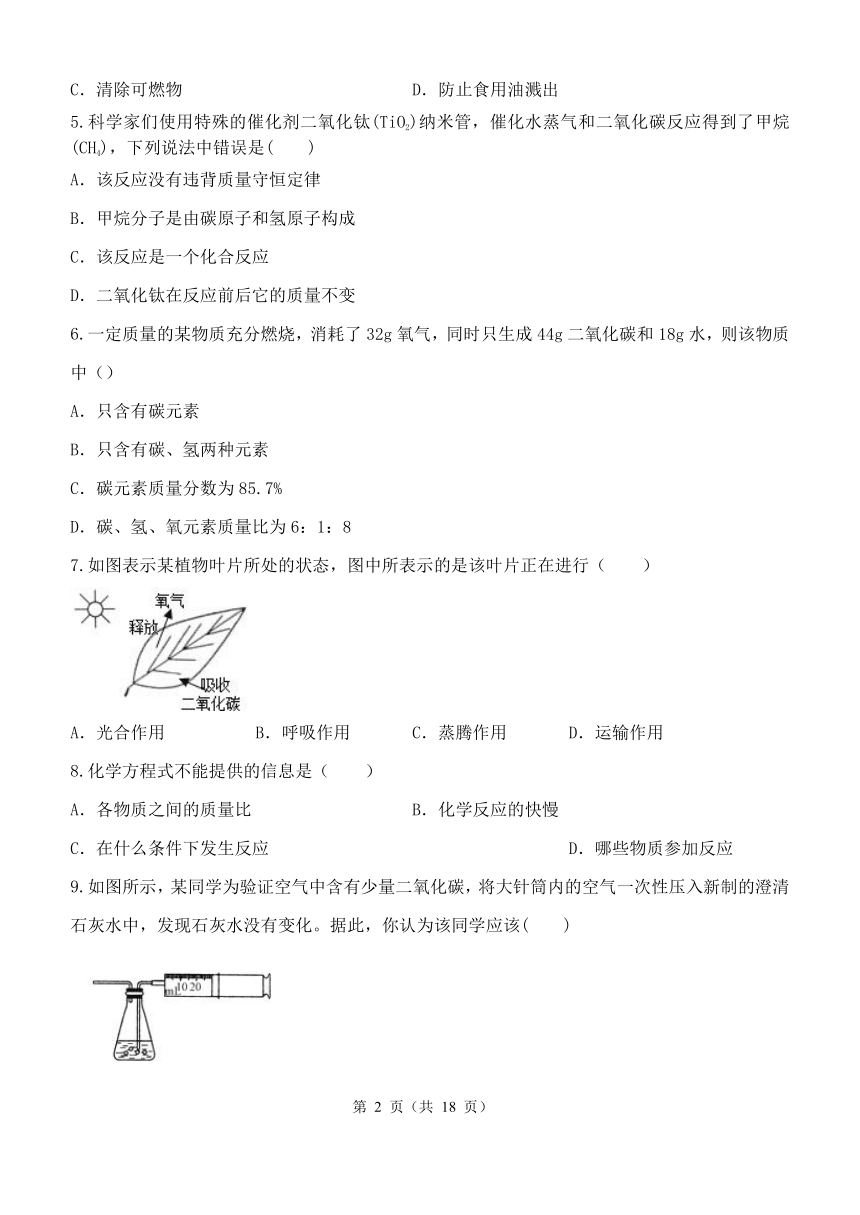

如图所示,某同学为验证空气中含有少量二氧化碳,将大针筒内的空气一次性压入新制的澄清石灰水中,发现石灰水没有变化。据此,你认为该同学应该( )

A.继续用大针筒向澄清石灰水压入空气

B.撤去大针筒,用嘴向澄清石灰水吹气

C.得出空气中没有二氧化碳的结论

D.得出空气中含有少量二氧化碳的结论

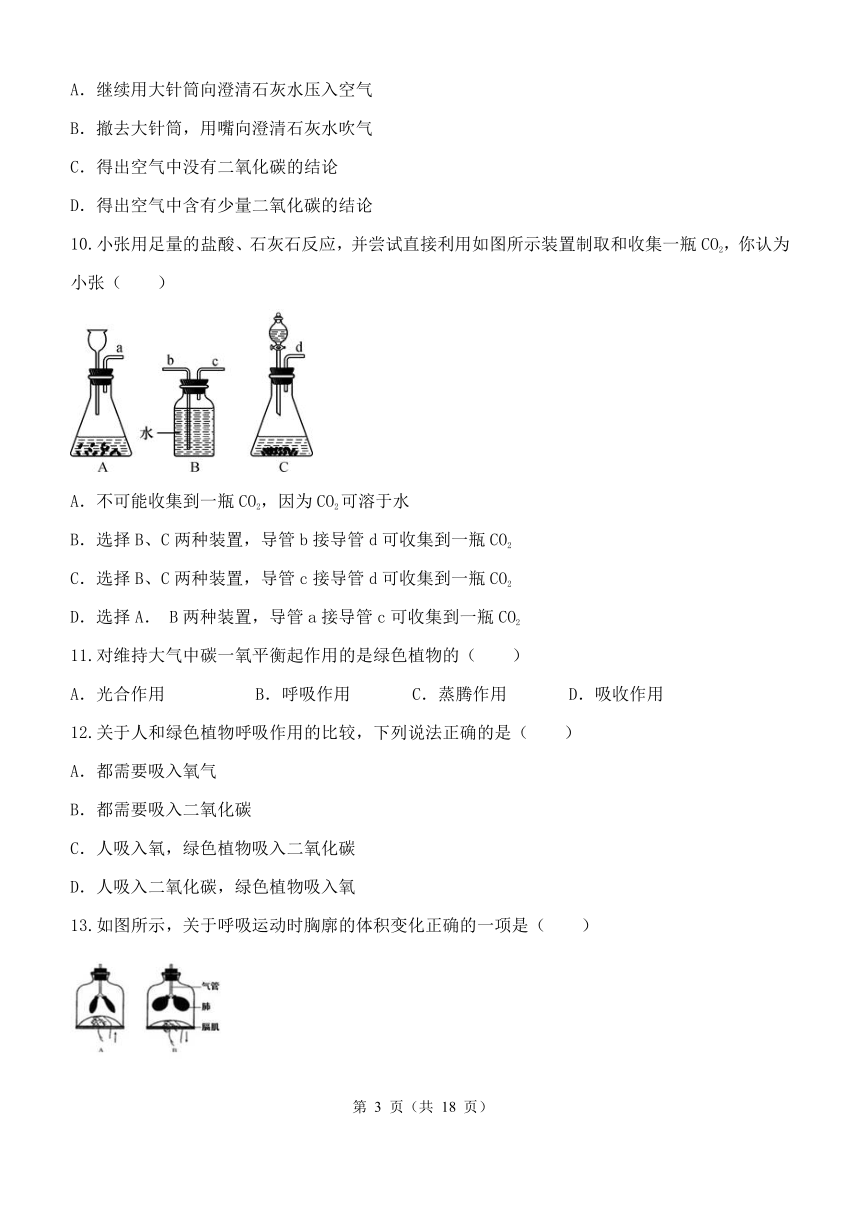

小张用足量的盐酸、石灰石反应,并尝试直接利用如图所示装置制取和收集一瓶CO2,你认为小张( )

A.不可能收集到一瓶CO2,因为CO2可溶于水

B.选择B、C两种装置,导管b接导管d可收集到一瓶CO2

C.选择B、C两种装置,导管c接导管d可收集到一瓶CO2

D.选择A. B两种装置,导管a接导管c可收集到一瓶CO2

对维持大气中碳一氧平衡起作用的是绿色植物的( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.蒸腾作用 D.吸收作用

关于人和绿色植物呼吸作用的比较,下列说法正确的是( )

A.都需要吸入氧气

B.都需要吸入二氧化碳

C.人吸入氧,绿色植物吸入二氧化碳

D.人吸入二氧化碳,绿色植物吸入氧

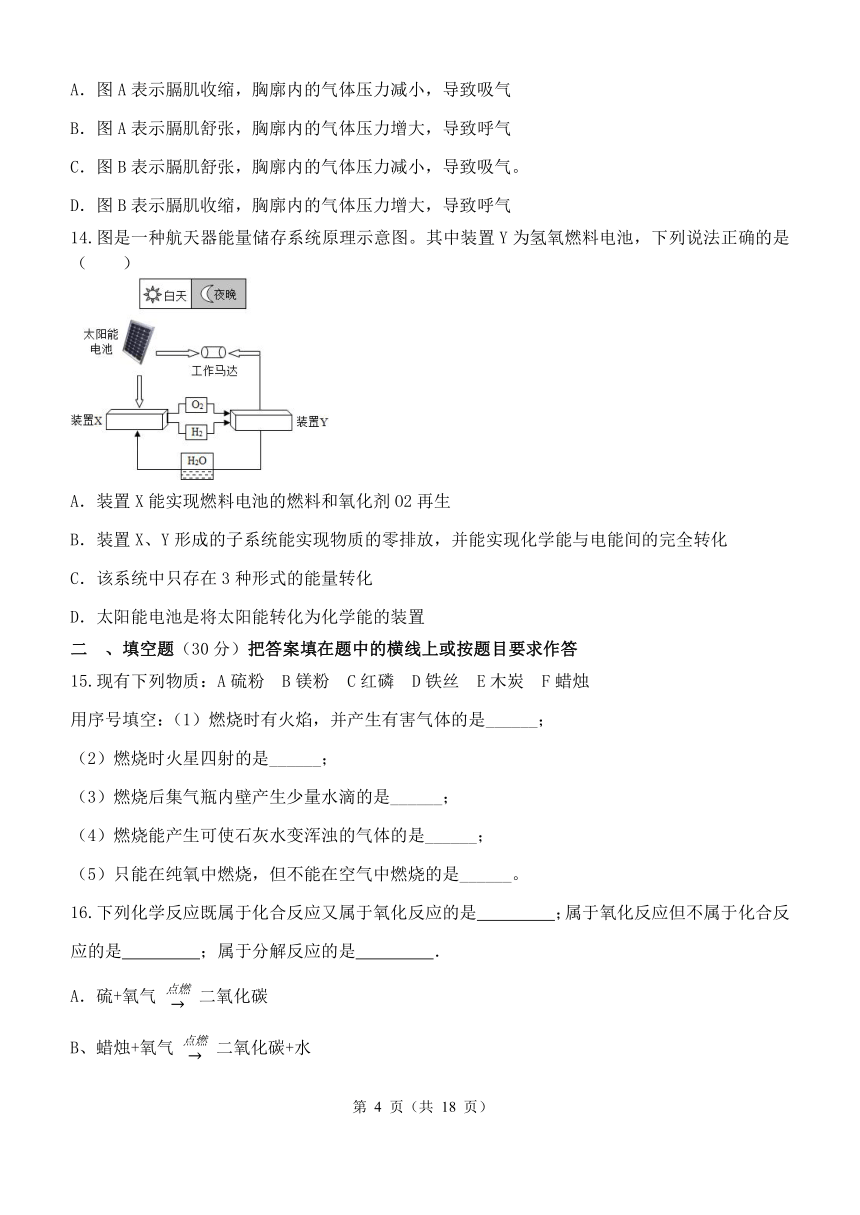

如图所示,关于呼吸运动时胸廓的体积变化正确的一项是( )

A.图A表示膈肌收缩,胸廓内的气体压力减小,导致吸气

B.图A表示膈肌舒张,胸廓内的气体压力增大,导致呼气

C.图B表示膈肌舒张,胸廓内的气体压力减小,导致吸气。

D.图B表示膈肌收缩,胸廓内的气体压力增大,导致呼气

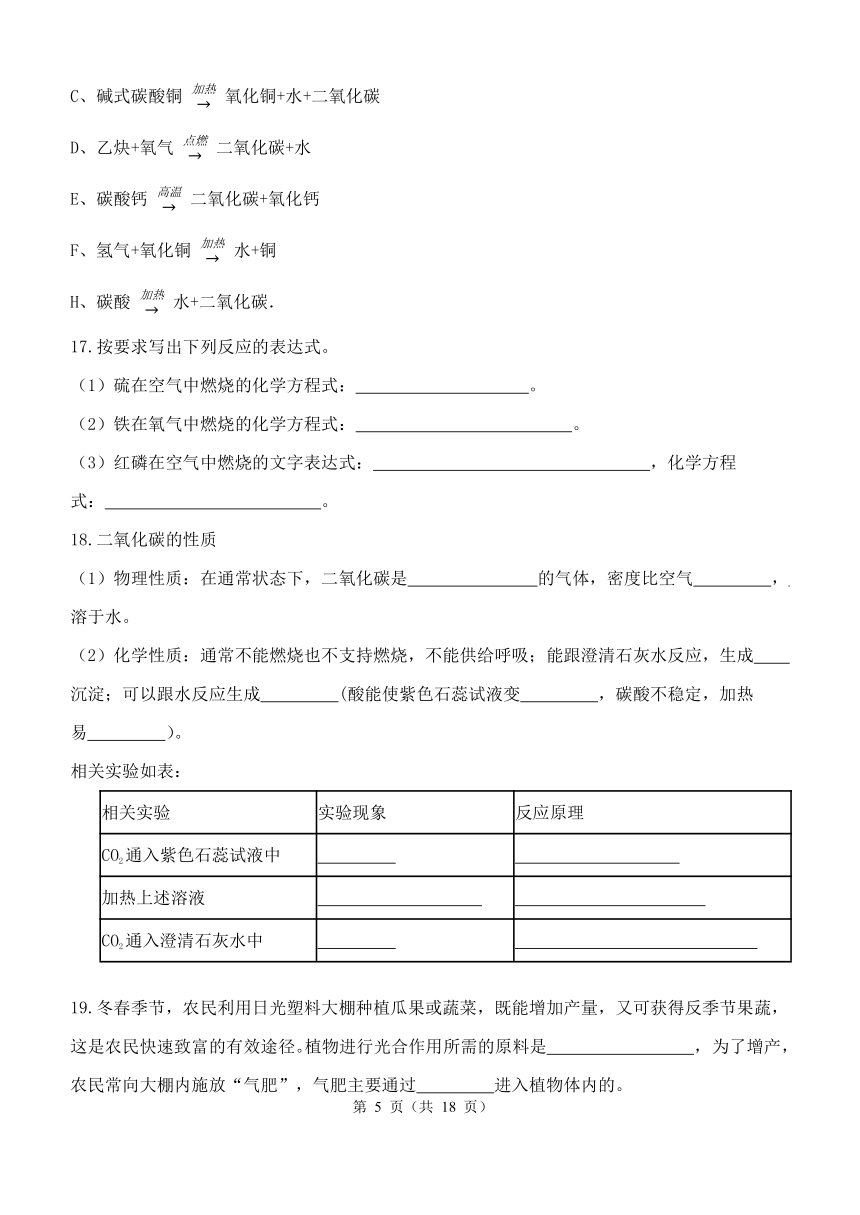

图是一种航天器能量储存系统原理示意图。其中装置Y为氢氧燃料电池,下列说法正确的是( )

A.装置X能实现燃料电池的燃料和氧化剂O2再生

B.装置X、Y形成的子系统能实现物质的零排放,并能实现化学能与电能间的完全转化

C.该系统中只存在3种形式的能量转化

D.太阳能电池是将太阳能转化为化学能的装置

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

现有下列物质:A硫粉 B镁粉 C红磷 D铁丝 E木炭 F蜡烛

用序号填空:(1)燃烧时有火焰,并产生有害气体的是______;

(2)燃烧时火星四射的是______;

(3)燃烧后集气瓶内壁产生少量水滴的是______;

(4)燃烧能产生可使石灰水变浑浊的气体的是______;

(5)只能在纯氧中燃烧,但不能在空气中燃烧的是______。

下列化学反应既属于化合反应又属于氧化反应的是 ;属于氧化反应但不属于化合反应的是 ;属于分解反应的是 .

A.硫+氧气 二氧化碳

B、蜡烛+氧气 二氧化碳+水

C、碱式碳酸铜 氧化铜+水+二氧化碳

D、乙炔+氧气 二氧化碳+水

E、碳酸钙 二氧化碳+氧化钙

F、氢气+氧化铜 水+铜

H、碳酸 水+二氧化碳.

按要求写出下列反应的表达式。

(1)硫在空气中燃烧的化学方程式: 。

(2)铁在氧气中燃烧的化学方程式: 。

(3)红磷在空气中燃烧的文字表达式: ,化学方程式: 。

二氧化碳的性质

(1)物理性质:在通常状态下,二氧化碳是 的气体,密度比空气 , 溶于水。

(2)化学性质:通常不能燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸;能跟澄清石灰水反应,生成 沉淀;可以跟水反应生成 (酸能使紫色石蕊试液变 ,碳酸不稳定,加热易 )。

相关实验如表:

相关实验 实验现象 反应原理

CO2通入紫色石蕊试液中

加热上述溶液

CO2通入澄清石灰水中

冬春季节,农民利用日光塑料大棚种植瓜果或蔬菜,既能增加产量,又可获得反季节果蔬,这是农民快速致富的有效途径。植物进行光合作用所需的原料是 , 为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,气肥主要通过 进入植物体内的。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

根据如图所示实验回答问题.

(1)甲实验:实验中,热水的作用是 ;请结合图1和图2说明,通过对比 ,可证明可燃物燃烧需要与氧气接触.

(2)乙实验:可燃性气体点燃前必须 ;可燃气体若为氢气,请写出证明燃烧产物的操作及现象 .

(3)丙实验:此装置可用于测定空气中氧气的含量,实验时用过量红磷的原因是 ;若打开弹簧夹后,发现集气瓶内进入的水量明显小于 的刻度线,其原因可能为 (至少答2种).

2007年诺贝尔化学奖颁给了德国化学家格哈德·埃特尔,以表彰他在“固体表面的化学过程”研究中取得的开拓性成就,他的成就之一是证实了氢气与氮气在固体催化剂表面合成氨气的反应过程。请回答:

(1)将氢气和氮气在高温、高压和催化剂的条件下合成氨(NH3),反应的化学方程式为 。

(2)用“ ”“ ”“ ”分别表示N2、H2、NH3。观察下图,在催化剂表面合成氨反应过程的顺序是 (填序号)。

(3)表面化学对于化学工业很重要,它可以帮助我们了解不同的过程。在潮湿的空气中,铁表面吸附了一层薄薄的水膜,同时由于空气中O2的溶解,水膜呈中性。若空气中CO2溶解,则水膜呈酸性,写出该反应的化学方程式: 。

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

某学习小组在实验室中用加热KClO3和MnO2混合物的方法制取O2。反应过程中固体质量变化如图所示,请计算。

(1)制取O2的质量是 g。

(2)原混合物中KClO3的质量分数 。(写出计算过程,计算结果精确到0.1%)

为了测定硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)中的结晶水(即x后面的H2O)的含量,做下列实验,将硫酸铜晶体放在坩埚里加热,至不含结晶水,测得数据见右表。求:

物质 质量(克)

坩埚+硫酸铜晶体 45.5

坩埚+无水硫酸铜 36.5

坩埚 20.5

(1)反应生成水 克。

(2)请计算出x的值。

答案解析

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

D

【解析】根据化学实验操作的基本规范分析。

A.加入药品时,试剂瓶的标签要面向手心,瓶口和试管口紧挨,瓶塞倒放在桌面上,故A正确不合题意;

B.检查装置的气密性时,双手紧握试管,如果烧杯最后导管口有气泡冒出,那么气密性良好,故B正确不合题意;

C.因为二氧化碳的密度大于空气,所以应该使用向上排空气法收集,故C正确不合题意;

D.验满时,应该将燃烧的小木条伸到集气瓶口,如果木条迅速熄灭,那么二氧化碳已经收集满,故D错误符合题意。

故选D。

B

【解析】1.根据木炭在氧气中燃烧的现象进行分析判断;

2.根据硫粉在空气中燃烧的现象进行分析判断;

3.根据铁丝在氧气中燃烧的现象进行分析判断;

4.根据红磷在空气中燃烧的现象进行分析判断。

【解答】A.木炭在氧气中燃烧,发出白光,放热,而不是生成大量白烟,故选项说法错误;

B、硫粉在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰,放热,生成一种刺激性气味的气体,故选项说法正确;

C、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成一种黑色固体,故选项说法错误;

D、红磷在空气中燃烧,产生大量的白烟,而不是白雾,故选项说法错误。

故答案为:B

A

【解析】该题主要考查制取氧气的注意细节部分;

【解答】A.用高锰酸钾制取氧气时,一定要在试管口放一团棉花,这样可以防止高锰酸钾粉末损失;故A正确;

B、收集气体的时机是:气泡均匀且连续放出时才可以收集;故B错误;

C、试管口应稍微向下倾斜,是为了防止冷凝水倒流,试管炸裂;故C错误;

D、实验结束后要先移除导管,再熄灭酒精灯,不然水会倒吸,试管炸裂;故D错误;

故答案为:A.

B

【解析】据燃烧条件和灭火原理分析,燃烧需要同时满足可燃物、与氧气接触、温度达到着火点三个条件,缺一不可,若缺少一个则可灭火,所以灭火原理为撤离可燃物或隔绝氧气或降温至着火点以下。注意改变温度时不是改变着火点,着火点是物质的性质不能改变。

油锅着火,迅速用锅盖盖灭, 是因为使可燃物与空气隔绝,使火熄灭;

故答案为:B。

C

【解析】(1)在化学反应中,参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。这个规律叫做质量守恒定律。如何化学反应都遵循这一定律。

(2)化学式可以表示物质的 1个分子,以及组成分子的元素种类和原子数量。

(3)我们把这种由两种或两种以上的物质生成一种物质的反应叫做化合反应 。

(4)在化学反应中,某种物质只起改变 ( 加速 ) 反应速度的作用,本身的质量和化学性质在反应前后都没有改变,这种物质叫做催化剂。

A.纳米管催化水蒸气和二氧化碳,结果得到了甲烷,反应前后元素的种类不变,从化学原理上讲,这一反应没有违背质量守恒定律,故说法正确,不符合题意。

B、由化学式可知,甲烷分子是由碳原子和氢原子构成,故说法正确,不符合题意。

C、二氧化碳和水蒸气在催化剂的条件下转变成甲烷及其他碳氢化合物,不是化合反应,故说法正确,不符合题意。

D、催化剂在化学反应前后的质量和化学性质不变,二氧化钛是催化剂,是一种金属氧化物,反应前后它的质量不变,故说法正确,不符合题意。

故答案为:C

D

【解析】根据反应前后原子种类、数目不变,根据题目给出的信息可知:某物质的质量=44g+18g-32g=30g,44g二氧化碳中碳元素的质量=44g×12/44=12g;18g水中氢元素的质量=18g×2/18=2g;12g+2g<30g,因此该物质中一定含有碳、氢、氧三种元素;碳、氢、氧元素质量比=12g:2g:16g=6:1:8;碳元素质量分数=12/30×100%=40%.故选D

本考点是有关质量守恒定律的实验探究,有关质量守恒定律的考题在中考中经常出现,要抓住要点:六个一定不变,两个一定变.还要注意有关的计算要准确,本考点经常出现在选择题、填空题和实验题中.

A

【解析】由图可知:该植物叶片所处的状态是在阳光下,吸收二氧化碳,释放氧气.而这个过程就是植物在光下进行光合作用的过程。故答案选:A

此题考查的是对光合作用的认识,结合图形和光合作用的概念解答.

B

【解析】从化学方程式获得的信息主要有:反应物、生成物、反应条件、各物质间质量的关系,据此结合题意进行分析判断.

解:A.由化学方程式,可计算出各物质之间的质量比,故选项错误.

B、由化学方程式,无法得出化学反应的快慢,故选项正确.

C、由化学方程式,等号上方的是反应条件,可知在什么条件下发生反应,故选项错误.

D、由化学方程式,等号左边的是反应物,可知哪些物质参加反应,故选项错误.

故选:B.

A

【解析】实验目的是验证空气中存在二氧化碳,验证就是进一步确定其存在的,所以就是知道存在的前提下进行的。所以没有得到对应的现象可能是与二氧化碳的浓度低导致取样中二氧化碳的量较少有关。

实验目的是验证空气中存在二氧化碳,验证就是进一步确定其存在的,所以就是知道存在的前提下进行的。所以没有得到对应的现象可能是与二氧化碳的浓度低导致取样中二氧化碳的量较少有关。所以当没有明显现象时需要继续鼓入空气进行实验即增大样本的数量。

故答案为:A

C

【解析】根据装置的特点及二氧化碳的制取装置和收集方法分析。

A.CO2可溶于水,只是一体积水溶解一体积的二氧化碳,如达到饱和就不会在溶于水了.所以用排水法也能收集到二氧化碳,不符合题意;

B、选择B、C两种装置,导管b接导管d不能收集到一瓶CO2,二氧化碳比水的密度小,当气体从b进入集气瓶,然后又从c逸出 ,不符合题意;

C、选择B、C两种装置,导管c接导管d可收集到一瓶CO2 ,因为二氧化碳密度比水小,从c进入集气瓶内形成气压。把水从b排出,符合题意;

D、装置A中的长颈漏斗没伸入到液面以下,所以生成的二氧化碳气体就从长颈漏斗的底端跑掉,所以收集不到二氧化碳,不符合题意;

故答案为:C。

A

【解析】植物进行光合作用吸收二氧化碳,释放出氧气,从而维持生物圈中二氧化碳和氧的平衡,所以我们应多植树造林。故答案选:A

绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水合成有机物,释放出氧气,据此答题.

A

【解析】本题考查的是呼吸作用,首先明确呼吸作用概念.

解:动植物和人以及所有生物的呼吸作用都是细胞内的有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量的过程.这一过程,用反应式表示为:有机物(储存能量)+氧气→二氧化碳+水+能量.

故选A

B

【解析】呼吸运动的进行是与呼吸肌的收缩和舒张分不开的,当膈肌与肋间肌收缩时,引起胸腔上下、前后、左右径均增大,肺随之扩大,形成主动的吸气运动;当膈肌和肋间外肌舒张时,肋骨与胸骨因本身重力及弹性而回位,结果胸廓缩小,肺也随之回缩,形成被动的呼气运动。

图示模拟了膈肌的收缩和舒张与呼吸运动的关系,A表示膈肌舒张,膈顶上升,肺内气体排出,是呼气过程;B表示膈肌收缩,膈顶下降,外界气体进入肺内,是吸气过程,B符合题意。

故答案为:B

A

【详解】

A.装置X可电解水生成H2和O2,能实现燃料电池的燃料和氧化剂O2再生,故正确;

B、装置X、Y形成的子系统能实现物质的零排放,但无论是原电池还是电解池都不可能实现电能与化学能的完全转化,故错误;

C、系统中存在光能-→电能、电能-→化学能、化学能-→电能、电能-→机械能等多种能量转化方式,故错误;

D、太阳能电池是将太阳能转化为电能的一种装置,故错误。

故选A.

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

A D F EF D

【详解】

(1)硫燃烧时有火焰,并产生有害气体二氧化硫,故选A.

(2)铁丝在氧气中燃烧时火星四射,故选D。

(3)蜡烛燃烧后有水生成,集气瓶内壁产生少量水滴,故选F。

(4)木炭和蜡烛燃烧的生成物中有二氧化碳,可使石灰水变浑浊,故选EF。

(5)铁丝只能在纯氧中燃烧,但不能在空气中,故选D。

A;BD;CEH

【解析】物质与氧发生的化学反应是氧化反应;化合反应:两种或两种以上物质反应后生成一种物质的反应,其特点可总结为“多变一”;分解反应:一种物质反应后生成两种或两种以上的物质,其特点可总结为“一变多”;据此进行分析解答.

解:A.硫+氧气 二氧化碳,该反应是物质和氧气发生的化学反应,属于氧化反应;且该反应符合“多变一”的特征,属于化合反应.

B、蜡烛+氧气 二氧化碳+水,该反应是物质与氧气发生的化学反应,属于氧化反应;但该反应的反应物和生成物均是两种,不符合“一变多”、“多变一”的特征,不属于分解反应、化合反应.

C、碱式碳酸铜 氧化铜+水+二氧化碳,该反应符合“一变多”的特征,属于分解反应.

D、乙炔+氧气 二氧化碳+水,该反应是物质与氧气发生的化学反应,属于氧化反应;但该反应的反应物和生成物均是两种,不符合“一变多”、“多变一”的特征,不属于分解反应、化合反应.

E、碳酸钙 二氧化碳+氧化钙,该反应符合“一变多”的特征,属于分解反应.

F、氢气+氧化铜 水+铜,该反应不是物质与氧气发生的化学反应,不属于氧化反应;但该反应的反应物和生成物均是两种,不符合“一变多”、“多变一”的特征,不属于分解反应、化合反应.

H、碳酸 水+二氧化碳,该反应符合“一变多”的特征,属于分解反应.

故答案为:A;BD;CEH.

(1)S+O2 SO2

(2)3Fe+2O2 Fe3O4

(3)红磷+氧气 五氧化二磷;2P2+5O2 2P2O5

【解析】确定反应物、反应条件和生成物,据此写出反应的化学方程式。

(1)硫与氧气在点燃的条件下反应,生成二氧化硫气体,则反应的方程式为: S+O2 SO2 。

(2)铁与氧气在点燃的条件下反应,生成四氧化三铁固体,则反应的方程式为: 3Fe+2O2 Fe3O4 。

(3)红磷与氧气在点燃的条件下反应,生成五氧化二磷固体,则反应的文字表达式为 红磷+氧气 五氧化二磷 :,化学方程式为: 2P2+5O2 2P2O5 。

(1)无色、无味;大;能

(2)白色;碳酸;红;分解;变红;CO2+ H2O=H2CO3;由红色变为无色;H2CO3 H2O+CO2↑;变浑浊;Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O

【解析】(1)根据二氧化碳的物理性质解答;

(2)根据二氧化碳的化学性质解答。根据二氧化碳性质的探究实验现象、结论和原理解答。

(1)物理性质:在通常状态下,二氧化碳是无色、无味的气体,密度比空气大,能溶于水。

(2)化学性质:通常不能燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸;能跟澄清石灰水反应,生成白色沉淀;可以跟水反应生成碳酸(酸能使紫色石蕊试液变红,碳酸不稳定,加热易分解。

相关实验如表:

相关实验 实验现象 反应原理

CO2通入紫色石蕊试液中 变红 CO2+ H2O=H2CO3

加热上述溶液 由红色变为无色 H2CO3 H2O+CO2↑

CO2通入澄清石灰水中 变浑浊 Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O

二氧化碳和水;气孔

【解析】光合作用的原料是二氧化碳和水.农民常向大棚内施放“气肥”,气肥就是二氧化碳,二氧化碳等气体进出的门户是叶片上的气孔.二氧化碳通过气孔进入植物体内的.故答案为:二氧化碳和水;气孔

本题主要考察光合作用原理在生产上的应用以及气孔的功能。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

(1)隔绝氧气和加热;图1中,水中的白磷没有燃烧,图2中,水中的白磷燃烧起来

(2)检验纯度;在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁出现小水珠,说明氢气燃烧生成了水

(3)使集气瓶内的氧气完全消耗;装置漏气,红磷不足,没有冷却到室温就打开弹簧夹

【解析】(1)可燃物燃烧的条件是:与氧气接触,温度达到可燃物的着火点,二者必须同时具备,缺一不可;(2)氢气燃烧生成水;根据对燃烧产物的探究,可以确定生成物的成分;(3)红磷燃烧生成五氧化二磷,该实验成功的关键是红磷足量,装置气密性良好,打开弹簧夹的时间不能过早.

解:(1)白磷的着火点是40℃,热水能使白磷的温度达到着火点;热水是用来隔绝空气,并对铜片上的白磷和红磷进行加热的;

图1中,水中的白磷温度达到了着火点,但是没有与氧气接触,没有燃烧,图2中,水中的白磷温度达到了着火点,又与氧气接触,燃烧起来,通过对比,可证明可燃物燃烧需要与氧气接触.

故填:隔绝氧气和加热;图1中,水中的白磷没有燃烧,图2中,水中的白磷燃烧起来.(2)可燃性气体不纯点燃可能会发生爆炸,所以点燃前必须检验纯度,氢气燃烧的化学方程式为:2H2+O2 2H2O;

证明氢气燃烧产物的操作、现象为:

在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁出现小水珠,说明氢气燃烧生成了水;

故填:检验纯度;在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁出现小水珠,说明氢气燃烧生成了水;(3)丙实验:此装置可用于测定空气中氧气的含量,实验时用过量红磷的原因是:使集气瓶内的氧气完全消耗;

装置漏气,红磷不足,没有冷却到室温就打开弹簧夹都能够导致集气瓶内进入的水量明显小于 的刻度线.

故填:使集气瓶内的氧气完全消耗;装置漏气,红磷不足,没有冷却到室温就打开弹簧夹.

(1)N2+3H2 2NH3

(2)⑤④①②③

(3)H2O+CO2=H2CO3

【解析】(1)根据已知的反应物和生成物可写出化学方程式;

(2)N2与H2是反应物,NH3是生成物。过程是反应物在催化剂表面分解成原子,再重合成新的分子、最后离开催化剂表面;

(3)根据题意发生的反应是,水和二氧化碳反应生成了碳酸。

(1)氢气和氮气在高温、高压和催化剂的条件下合成氨,化学方程式可表示为N2+3H2 2NH3,要注意化学方程式的书写规范。

(2)因为化学反应的实质是构成分子的原子重新排列组合成新的分子的过程,故反应的微观过程为⑤④①②③。

(3)空气中的CO2溶于水呈酸性,化学方程式可表示为CO2+H2O===H2CO3。

故答案为:(1)N2+3H2 2NH3;(2)⑤④①②③;(3)CO2+H2O=H2CO3

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

(1)19.2

(2)设原混合物中KClO3的质量为x

KClO3 2KCl+ 3O2↑

245 95

x 19.2g

原混合物中KClO3的质量分数是

【解析】(1)根据质量守恒定律可知,反应前后物质的总质量的差就是生成氧气的质量;

(2)写出氯酸钾分解的化学方程式,根据质量之间的比例关系计算出参加反应的氯酸钾的质量,最后根据计算出混合物中氯酸钾的质量分数。

(1)根据图像可知,反应生成氧气的质量为:60g-40.8g=19.2g。

(1)9

(2)由表格中的数据,硫酸铜的质量为35.5g-19.5g=16g,

则 ,

160 18x

16g 9g

x=5.

【解析】(1)根据反应前后的固体质量的差来计算水的质量;(2)根据 ,利用硫酸铜的质量与水的质量代入方程式计算x.本题考查学生利用试验数据来分析数据并应用数据进行计算,较好的训练了学生对实验数据的分析应用能力,并应熟悉化学方程式及溶质质量分数的计算来解答.

解:(1)由表格中的数据,水的质量为反应前后固体质量的差,则水的质量为44.5g-35.5g=9g;(2)由表格中的数据,硫酸铜的质量为35.5g-19.5g=16g,

则 ,

160 18x

16g 9g

x=5.

故答案为:(1)9;(2)5.

第 1 页(共 1 页)

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

如图是某同学“制取收集一瓶二氧化碳”实验的主要步骤,其中操作不正确的是( )

A.加入药品 B.检查装置气密性

C.收集气体 D.验满

下列有关物质燃烧现象的叙述中正确的是( )

A.木炭在氧气中燃烧:发光,放热,生成大量白烟

B.硫粉在空气中燃烧:产生淡蓝色火焰,放热,生成一种刺激性气味的气体

C.铁丝在氧气中燃烧:发光,火星四射,放热,生成白色固体

D.红磷在空气中燃烧:发出白光,生成大量的白色烟雾

在用高锰酸钾制氧气的实验中,下列操作的描述正确的是( )

A.装高锰酸钾的试管口应放一小团棉花

B.用排水法收集氧气时,见到气泡就可以收集了

C.试管口应稍向上倾斜,防止高锰酸钾滑落

D.实验完毕后,应先熄灭酒精灯,再将导管移出水面

油锅着火,迅速用锅盖盖灭,其灭火的主要原理是( )

A.降低食用油的着火点 B.隔绝空气

C.清除可燃物 D.防止食用油溅出

科学家们使用特殊的催化剂二氧化钛(TiO2)纳米管,催化水蒸气和二氧化碳反应得到了甲烷(CH4),下列说法中错误是( )

A.该反应没有违背质量守恒定律

B.甲烷分子是由碳原子和氢原子构成

C.该反应是一个化合反应

D.二氧化钛在反应前后它的质量不变

一定质量的某物质充分燃烧,消耗了32g氧气,同时只生成44g二氧化碳和18g水,则该物质中()

A.只含有碳元素

B.只含有碳、氢两种元素

C.碳元素质量分数为85.7%

D.碳、氢、氧元素质量比为6:1:8

如图表示某植物叶片所处的状态,图中所表示的是该叶片正在进行( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.蒸腾作用 D.运输作用

化学方程式不能提供的信息是( )

A.各物质之间的质量比 B.化学反应的快慢

C.在什么条件下发生反应 D.哪些物质参加反应

如图所示,某同学为验证空气中含有少量二氧化碳,将大针筒内的空气一次性压入新制的澄清石灰水中,发现石灰水没有变化。据此,你认为该同学应该( )

A.继续用大针筒向澄清石灰水压入空气

B.撤去大针筒,用嘴向澄清石灰水吹气

C.得出空气中没有二氧化碳的结论

D.得出空气中含有少量二氧化碳的结论

小张用足量的盐酸、石灰石反应,并尝试直接利用如图所示装置制取和收集一瓶CO2,你认为小张( )

A.不可能收集到一瓶CO2,因为CO2可溶于水

B.选择B、C两种装置,导管b接导管d可收集到一瓶CO2

C.选择B、C两种装置,导管c接导管d可收集到一瓶CO2

D.选择A. B两种装置,导管a接导管c可收集到一瓶CO2

对维持大气中碳一氧平衡起作用的是绿色植物的( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.蒸腾作用 D.吸收作用

关于人和绿色植物呼吸作用的比较,下列说法正确的是( )

A.都需要吸入氧气

B.都需要吸入二氧化碳

C.人吸入氧,绿色植物吸入二氧化碳

D.人吸入二氧化碳,绿色植物吸入氧

如图所示,关于呼吸运动时胸廓的体积变化正确的一项是( )

A.图A表示膈肌收缩,胸廓内的气体压力减小,导致吸气

B.图A表示膈肌舒张,胸廓内的气体压力增大,导致呼气

C.图B表示膈肌舒张,胸廓内的气体压力减小,导致吸气。

D.图B表示膈肌收缩,胸廓内的气体压力增大,导致呼气

图是一种航天器能量储存系统原理示意图。其中装置Y为氢氧燃料电池,下列说法正确的是( )

A.装置X能实现燃料电池的燃料和氧化剂O2再生

B.装置X、Y形成的子系统能实现物质的零排放,并能实现化学能与电能间的完全转化

C.该系统中只存在3种形式的能量转化

D.太阳能电池是将太阳能转化为化学能的装置

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

现有下列物质:A硫粉 B镁粉 C红磷 D铁丝 E木炭 F蜡烛

用序号填空:(1)燃烧时有火焰,并产生有害气体的是______;

(2)燃烧时火星四射的是______;

(3)燃烧后集气瓶内壁产生少量水滴的是______;

(4)燃烧能产生可使石灰水变浑浊的气体的是______;

(5)只能在纯氧中燃烧,但不能在空气中燃烧的是______。

下列化学反应既属于化合反应又属于氧化反应的是 ;属于氧化反应但不属于化合反应的是 ;属于分解反应的是 .

A.硫+氧气 二氧化碳

B、蜡烛+氧气 二氧化碳+水

C、碱式碳酸铜 氧化铜+水+二氧化碳

D、乙炔+氧气 二氧化碳+水

E、碳酸钙 二氧化碳+氧化钙

F、氢气+氧化铜 水+铜

H、碳酸 水+二氧化碳.

按要求写出下列反应的表达式。

(1)硫在空气中燃烧的化学方程式: 。

(2)铁在氧气中燃烧的化学方程式: 。

(3)红磷在空气中燃烧的文字表达式: ,化学方程式: 。

二氧化碳的性质

(1)物理性质:在通常状态下,二氧化碳是 的气体,密度比空气 , 溶于水。

(2)化学性质:通常不能燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸;能跟澄清石灰水反应,生成 沉淀;可以跟水反应生成 (酸能使紫色石蕊试液变 ,碳酸不稳定,加热易 )。

相关实验如表:

相关实验 实验现象 反应原理

CO2通入紫色石蕊试液中

加热上述溶液

CO2通入澄清石灰水中

冬春季节,农民利用日光塑料大棚种植瓜果或蔬菜,既能增加产量,又可获得反季节果蔬,这是农民快速致富的有效途径。植物进行光合作用所需的原料是 , 为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,气肥主要通过 进入植物体内的。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

根据如图所示实验回答问题.

(1)甲实验:实验中,热水的作用是 ;请结合图1和图2说明,通过对比 ,可证明可燃物燃烧需要与氧气接触.

(2)乙实验:可燃性气体点燃前必须 ;可燃气体若为氢气,请写出证明燃烧产物的操作及现象 .

(3)丙实验:此装置可用于测定空气中氧气的含量,实验时用过量红磷的原因是 ;若打开弹簧夹后,发现集气瓶内进入的水量明显小于 的刻度线,其原因可能为 (至少答2种).

2007年诺贝尔化学奖颁给了德国化学家格哈德·埃特尔,以表彰他在“固体表面的化学过程”研究中取得的开拓性成就,他的成就之一是证实了氢气与氮气在固体催化剂表面合成氨气的反应过程。请回答:

(1)将氢气和氮气在高温、高压和催化剂的条件下合成氨(NH3),反应的化学方程式为 。

(2)用“ ”“ ”“ ”分别表示N2、H2、NH3。观察下图,在催化剂表面合成氨反应过程的顺序是 (填序号)。

(3)表面化学对于化学工业很重要,它可以帮助我们了解不同的过程。在潮湿的空气中,铁表面吸附了一层薄薄的水膜,同时由于空气中O2的溶解,水膜呈中性。若空气中CO2溶解,则水膜呈酸性,写出该反应的化学方程式: 。

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

某学习小组在实验室中用加热KClO3和MnO2混合物的方法制取O2。反应过程中固体质量变化如图所示,请计算。

(1)制取O2的质量是 g。

(2)原混合物中KClO3的质量分数 。(写出计算过程,计算结果精确到0.1%)

为了测定硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)中的结晶水(即x后面的H2O)的含量,做下列实验,将硫酸铜晶体放在坩埚里加热,至不含结晶水,测得数据见右表。求:

物质 质量(克)

坩埚+硫酸铜晶体 45.5

坩埚+无水硫酸铜 36.5

坩埚 20.5

(1)反应生成水 克。

(2)请计算出x的值。

答案解析

本试卷共100分,考试时间70分钟。

注意事项:

1、答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

、选择题(本题共14个小题;每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)

D

【解析】根据化学实验操作的基本规范分析。

A.加入药品时,试剂瓶的标签要面向手心,瓶口和试管口紧挨,瓶塞倒放在桌面上,故A正确不合题意;

B.检查装置的气密性时,双手紧握试管,如果烧杯最后导管口有气泡冒出,那么气密性良好,故B正确不合题意;

C.因为二氧化碳的密度大于空气,所以应该使用向上排空气法收集,故C正确不合题意;

D.验满时,应该将燃烧的小木条伸到集气瓶口,如果木条迅速熄灭,那么二氧化碳已经收集满,故D错误符合题意。

故选D。

B

【解析】1.根据木炭在氧气中燃烧的现象进行分析判断;

2.根据硫粉在空气中燃烧的现象进行分析判断;

3.根据铁丝在氧气中燃烧的现象进行分析判断;

4.根据红磷在空气中燃烧的现象进行分析判断。

【解答】A.木炭在氧气中燃烧,发出白光,放热,而不是生成大量白烟,故选项说法错误;

B、硫粉在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰,放热,生成一种刺激性气味的气体,故选项说法正确;

C、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成一种黑色固体,故选项说法错误;

D、红磷在空气中燃烧,产生大量的白烟,而不是白雾,故选项说法错误。

故答案为:B

A

【解析】该题主要考查制取氧气的注意细节部分;

【解答】A.用高锰酸钾制取氧气时,一定要在试管口放一团棉花,这样可以防止高锰酸钾粉末损失;故A正确;

B、收集气体的时机是:气泡均匀且连续放出时才可以收集;故B错误;

C、试管口应稍微向下倾斜,是为了防止冷凝水倒流,试管炸裂;故C错误;

D、实验结束后要先移除导管,再熄灭酒精灯,不然水会倒吸,试管炸裂;故D错误;

故答案为:A.

B

【解析】据燃烧条件和灭火原理分析,燃烧需要同时满足可燃物、与氧气接触、温度达到着火点三个条件,缺一不可,若缺少一个则可灭火,所以灭火原理为撤离可燃物或隔绝氧气或降温至着火点以下。注意改变温度时不是改变着火点,着火点是物质的性质不能改变。

油锅着火,迅速用锅盖盖灭, 是因为使可燃物与空气隔绝,使火熄灭;

故答案为:B。

C

【解析】(1)在化学反应中,参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。这个规律叫做质量守恒定律。如何化学反应都遵循这一定律。

(2)化学式可以表示物质的 1个分子,以及组成分子的元素种类和原子数量。

(3)我们把这种由两种或两种以上的物质生成一种物质的反应叫做化合反应 。

(4)在化学反应中,某种物质只起改变 ( 加速 ) 反应速度的作用,本身的质量和化学性质在反应前后都没有改变,这种物质叫做催化剂。

A.纳米管催化水蒸气和二氧化碳,结果得到了甲烷,反应前后元素的种类不变,从化学原理上讲,这一反应没有违背质量守恒定律,故说法正确,不符合题意。

B、由化学式可知,甲烷分子是由碳原子和氢原子构成,故说法正确,不符合题意。

C、二氧化碳和水蒸气在催化剂的条件下转变成甲烷及其他碳氢化合物,不是化合反应,故说法正确,不符合题意。

D、催化剂在化学反应前后的质量和化学性质不变,二氧化钛是催化剂,是一种金属氧化物,反应前后它的质量不变,故说法正确,不符合题意。

故答案为:C

D

【解析】根据反应前后原子种类、数目不变,根据题目给出的信息可知:某物质的质量=44g+18g-32g=30g,44g二氧化碳中碳元素的质量=44g×12/44=12g;18g水中氢元素的质量=18g×2/18=2g;12g+2g<30g,因此该物质中一定含有碳、氢、氧三种元素;碳、氢、氧元素质量比=12g:2g:16g=6:1:8;碳元素质量分数=12/30×100%=40%.故选D

本考点是有关质量守恒定律的实验探究,有关质量守恒定律的考题在中考中经常出现,要抓住要点:六个一定不变,两个一定变.还要注意有关的计算要准确,本考点经常出现在选择题、填空题和实验题中.

A

【解析】由图可知:该植物叶片所处的状态是在阳光下,吸收二氧化碳,释放氧气.而这个过程就是植物在光下进行光合作用的过程。故答案选:A

此题考查的是对光合作用的认识,结合图形和光合作用的概念解答.

B

【解析】从化学方程式获得的信息主要有:反应物、生成物、反应条件、各物质间质量的关系,据此结合题意进行分析判断.

解:A.由化学方程式,可计算出各物质之间的质量比,故选项错误.

B、由化学方程式,无法得出化学反应的快慢,故选项正确.

C、由化学方程式,等号上方的是反应条件,可知在什么条件下发生反应,故选项错误.

D、由化学方程式,等号左边的是反应物,可知哪些物质参加反应,故选项错误.

故选:B.

A

【解析】实验目的是验证空气中存在二氧化碳,验证就是进一步确定其存在的,所以就是知道存在的前提下进行的。所以没有得到对应的现象可能是与二氧化碳的浓度低导致取样中二氧化碳的量较少有关。

实验目的是验证空气中存在二氧化碳,验证就是进一步确定其存在的,所以就是知道存在的前提下进行的。所以没有得到对应的现象可能是与二氧化碳的浓度低导致取样中二氧化碳的量较少有关。所以当没有明显现象时需要继续鼓入空气进行实验即增大样本的数量。

故答案为:A

C

【解析】根据装置的特点及二氧化碳的制取装置和收集方法分析。

A.CO2可溶于水,只是一体积水溶解一体积的二氧化碳,如达到饱和就不会在溶于水了.所以用排水法也能收集到二氧化碳,不符合题意;

B、选择B、C两种装置,导管b接导管d不能收集到一瓶CO2,二氧化碳比水的密度小,当气体从b进入集气瓶,然后又从c逸出 ,不符合题意;

C、选择B、C两种装置,导管c接导管d可收集到一瓶CO2 ,因为二氧化碳密度比水小,从c进入集气瓶内形成气压。把水从b排出,符合题意;

D、装置A中的长颈漏斗没伸入到液面以下,所以生成的二氧化碳气体就从长颈漏斗的底端跑掉,所以收集不到二氧化碳,不符合题意;

故答案为:C。

A

【解析】植物进行光合作用吸收二氧化碳,释放出氧气,从而维持生物圈中二氧化碳和氧的平衡,所以我们应多植树造林。故答案选:A

绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水合成有机物,释放出氧气,据此答题.

A

【解析】本题考查的是呼吸作用,首先明确呼吸作用概念.

解:动植物和人以及所有生物的呼吸作用都是细胞内的有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量的过程.这一过程,用反应式表示为:有机物(储存能量)+氧气→二氧化碳+水+能量.

故选A

B

【解析】呼吸运动的进行是与呼吸肌的收缩和舒张分不开的,当膈肌与肋间肌收缩时,引起胸腔上下、前后、左右径均增大,肺随之扩大,形成主动的吸气运动;当膈肌和肋间外肌舒张时,肋骨与胸骨因本身重力及弹性而回位,结果胸廓缩小,肺也随之回缩,形成被动的呼气运动。

图示模拟了膈肌的收缩和舒张与呼吸运动的关系,A表示膈肌舒张,膈顶上升,肺内气体排出,是呼气过程;B表示膈肌收缩,膈顶下降,外界气体进入肺内,是吸气过程,B符合题意。

故答案为:B

A

【详解】

A.装置X可电解水生成H2和O2,能实现燃料电池的燃料和氧化剂O2再生,故正确;

B、装置X、Y形成的子系统能实现物质的零排放,但无论是原电池还是电解池都不可能实现电能与化学能的完全转化,故错误;

C、系统中存在光能-→电能、电能-→化学能、化学能-→电能、电能-→机械能等多种能量转化方式,故错误;

D、太阳能电池是将太阳能转化为电能的一种装置,故错误。

故选A.

、填空题(30分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

A D F EF D

【详解】

(1)硫燃烧时有火焰,并产生有害气体二氧化硫,故选A.

(2)铁丝在氧气中燃烧时火星四射,故选D。

(3)蜡烛燃烧后有水生成,集气瓶内壁产生少量水滴,故选F。

(4)木炭和蜡烛燃烧的生成物中有二氧化碳,可使石灰水变浑浊,故选EF。

(5)铁丝只能在纯氧中燃烧,但不能在空气中,故选D。

A;BD;CEH

【解析】物质与氧发生的化学反应是氧化反应;化合反应:两种或两种以上物质反应后生成一种物质的反应,其特点可总结为“多变一”;分解反应:一种物质反应后生成两种或两种以上的物质,其特点可总结为“一变多”;据此进行分析解答.

解:A.硫+氧气 二氧化碳,该反应是物质和氧气发生的化学反应,属于氧化反应;且该反应符合“多变一”的特征,属于化合反应.

B、蜡烛+氧气 二氧化碳+水,该反应是物质与氧气发生的化学反应,属于氧化反应;但该反应的反应物和生成物均是两种,不符合“一变多”、“多变一”的特征,不属于分解反应、化合反应.

C、碱式碳酸铜 氧化铜+水+二氧化碳,该反应符合“一变多”的特征,属于分解反应.

D、乙炔+氧气 二氧化碳+水,该反应是物质与氧气发生的化学反应,属于氧化反应;但该反应的反应物和生成物均是两种,不符合“一变多”、“多变一”的特征,不属于分解反应、化合反应.

E、碳酸钙 二氧化碳+氧化钙,该反应符合“一变多”的特征,属于分解反应.

F、氢气+氧化铜 水+铜,该反应不是物质与氧气发生的化学反应,不属于氧化反应;但该反应的反应物和生成物均是两种,不符合“一变多”、“多变一”的特征,不属于分解反应、化合反应.

H、碳酸 水+二氧化碳,该反应符合“一变多”的特征,属于分解反应.

故答案为:A;BD;CEH.

(1)S+O2 SO2

(2)3Fe+2O2 Fe3O4

(3)红磷+氧气 五氧化二磷;2P2+5O2 2P2O5

【解析】确定反应物、反应条件和生成物,据此写出反应的化学方程式。

(1)硫与氧气在点燃的条件下反应,生成二氧化硫气体,则反应的方程式为: S+O2 SO2 。

(2)铁与氧气在点燃的条件下反应,生成四氧化三铁固体,则反应的方程式为: 3Fe+2O2 Fe3O4 。

(3)红磷与氧气在点燃的条件下反应,生成五氧化二磷固体,则反应的文字表达式为 红磷+氧气 五氧化二磷 :,化学方程式为: 2P2+5O2 2P2O5 。

(1)无色、无味;大;能

(2)白色;碳酸;红;分解;变红;CO2+ H2O=H2CO3;由红色变为无色;H2CO3 H2O+CO2↑;变浑浊;Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O

【解析】(1)根据二氧化碳的物理性质解答;

(2)根据二氧化碳的化学性质解答。根据二氧化碳性质的探究实验现象、结论和原理解答。

(1)物理性质:在通常状态下,二氧化碳是无色、无味的气体,密度比空气大,能溶于水。

(2)化学性质:通常不能燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸;能跟澄清石灰水反应,生成白色沉淀;可以跟水反应生成碳酸(酸能使紫色石蕊试液变红,碳酸不稳定,加热易分解。

相关实验如表:

相关实验 实验现象 反应原理

CO2通入紫色石蕊试液中 变红 CO2+ H2O=H2CO3

加热上述溶液 由红色变为无色 H2CO3 H2O+CO2↑

CO2通入澄清石灰水中 变浑浊 Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O

二氧化碳和水;气孔

【解析】光合作用的原料是二氧化碳和水.农民常向大棚内施放“气肥”,气肥就是二氧化碳,二氧化碳等气体进出的门户是叶片上的气孔.二氧化碳通过气孔进入植物体内的.故答案为:二氧化碳和水;气孔

本题主要考察光合作用原理在生产上的应用以及气孔的功能。

、实验题(16分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

(1)隔绝氧气和加热;图1中,水中的白磷没有燃烧,图2中,水中的白磷燃烧起来

(2)检验纯度;在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁出现小水珠,说明氢气燃烧生成了水

(3)使集气瓶内的氧气完全消耗;装置漏气,红磷不足,没有冷却到室温就打开弹簧夹

【解析】(1)可燃物燃烧的条件是:与氧气接触,温度达到可燃物的着火点,二者必须同时具备,缺一不可;(2)氢气燃烧生成水;根据对燃烧产物的探究,可以确定生成物的成分;(3)红磷燃烧生成五氧化二磷,该实验成功的关键是红磷足量,装置气密性良好,打开弹簧夹的时间不能过早.

解:(1)白磷的着火点是40℃,热水能使白磷的温度达到着火点;热水是用来隔绝空气,并对铜片上的白磷和红磷进行加热的;

图1中,水中的白磷温度达到了着火点,但是没有与氧气接触,没有燃烧,图2中,水中的白磷温度达到了着火点,又与氧气接触,燃烧起来,通过对比,可证明可燃物燃烧需要与氧气接触.

故填:隔绝氧气和加热;图1中,水中的白磷没有燃烧,图2中,水中的白磷燃烧起来.(2)可燃性气体不纯点燃可能会发生爆炸,所以点燃前必须检验纯度,氢气燃烧的化学方程式为:2H2+O2 2H2O;

证明氢气燃烧产物的操作、现象为:

在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁出现小水珠,说明氢气燃烧生成了水;

故填:检验纯度;在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁出现小水珠,说明氢气燃烧生成了水;(3)丙实验:此装置可用于测定空气中氧气的含量,实验时用过量红磷的原因是:使集气瓶内的氧气完全消耗;

装置漏气,红磷不足,没有冷却到室温就打开弹簧夹都能够导致集气瓶内进入的水量明显小于 的刻度线.

故填:使集气瓶内的氧气完全消耗;装置漏气,红磷不足,没有冷却到室温就打开弹簧夹.

(1)N2+3H2 2NH3

(2)⑤④①②③

(3)H2O+CO2=H2CO3

【解析】(1)根据已知的反应物和生成物可写出化学方程式;

(2)N2与H2是反应物,NH3是生成物。过程是反应物在催化剂表面分解成原子,再重合成新的分子、最后离开催化剂表面;

(3)根据题意发生的反应是,水和二氧化碳反应生成了碳酸。

(1)氢气和氮气在高温、高压和催化剂的条件下合成氨,化学方程式可表示为N2+3H2 2NH3,要注意化学方程式的书写规范。

(2)因为化学反应的实质是构成分子的原子重新排列组合成新的分子的过程,故反应的微观过程为⑤④①②③。

(3)空气中的CO2溶于水呈酸性,化学方程式可表示为CO2+H2O===H2CO3。

故答案为:(1)N2+3H2 2NH3;(2)⑤④①②③;(3)CO2+H2O=H2CO3

、解答题(12分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

(1)19.2

(2)设原混合物中KClO3的质量为x

KClO3 2KCl+ 3O2↑

245 95

x 19.2g

原混合物中KClO3的质量分数是

【解析】(1)根据质量守恒定律可知,反应前后物质的总质量的差就是生成氧气的质量;

(2)写出氯酸钾分解的化学方程式,根据质量之间的比例关系计算出参加反应的氯酸钾的质量,最后根据计算出混合物中氯酸钾的质量分数。

(1)根据图像可知,反应生成氧气的质量为:60g-40.8g=19.2g。

(1)9

(2)由表格中的数据,硫酸铜的质量为35.5g-19.5g=16g,

则 ,

160 18x

16g 9g

x=5.

【解析】(1)根据反应前后的固体质量的差来计算水的质量;(2)根据 ,利用硫酸铜的质量与水的质量代入方程式计算x.本题考查学生利用试验数据来分析数据并应用数据进行计算,较好的训练了学生对实验数据的分析应用能力,并应熟悉化学方程式及溶质质量分数的计算来解答.

解:(1)由表格中的数据,水的质量为反应前后固体质量的差,则水的质量为44.5g-35.5g=9g;(2)由表格中的数据,硫酸铜的质量为35.5g-19.5g=16g,

则 ,

160 18x

16g 9g

x=5.

故答案为:(1)9;(2)5.

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查