第3章 空气与生命 综合训练 (3.6-3.8,含解析)

文档属性

| 名称 | 第3章 空气与生命 综合训练 (3.6-3.8,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 243.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-01 20:44:18 | ||

图片预览

文档简介

3.6-3.8综合训练

、选择题

臭氧层能阻隔太阳的紫外线,下列人类疾病的发生与臭氧层破坏有关的一种是( )

A.高血压 B.糖尿病 C.皮肤癌 D.艾滋病

森林是“地球之肺”,下列说法与之不相关的是( )

A.树木通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气

B.森林能吸收空气中大量的粉尘和烟尘

C.森林能涵养水源,防止水土流失

D.森林能吸收空气中的二氧化硫等有毒气体

1771年,英国科学家普里斯特利把一盆植物和一只小白鼠一同放到一个玻璃罩内,结果小白鼠和植物都能存活很长时间,但后来有人重复这个实验,有的成功,有的却没有成功,以下关于对这一现象的叙述,不正确的是( )

A.该实验并不科学,没有可重复性

B.该实验的成败与否,要看是否将装置置于阳光下

C.该实验说明光合作用释放的氧气与小白鼠需要的氧气达到了平衡

D.该实验说明光合作用需要的二氧化碳与小白鼠呼出的二氧化碳达到了平衡

“碳中和”是指某区域一定时间内二氧化碳排放总量与消耗总量相平衡。倡导“碳中和”有利于解决的环境问题是( )

A.水土流失 B.臭氧空洞 C.温室效应 D.白色污染

下列反映植物与人类的关系是( )

A.植物是自然界中的生产者,为人类提供食物

B.植物通过光合作用,为人类提供呼吸的氧气

C.植物是人类赖以生存的基础,人类的衣食住行离不开植物

D.以上都正确

能够有效地阻挡太阳的紫外线辐射的气层是( )

A.大气上层 B.臭氧层 C.大气下层 D.温室效应

有关光合作用的叙述中,正确的是( )

A.光合作用的原料是二氧化碳、水和无机盐

B.光合作用制造的有机物主要是蛋白质

C.几乎所用生物的能量来源于光合作用

D.有些植物在黑暗的条件下也能进行光合作用

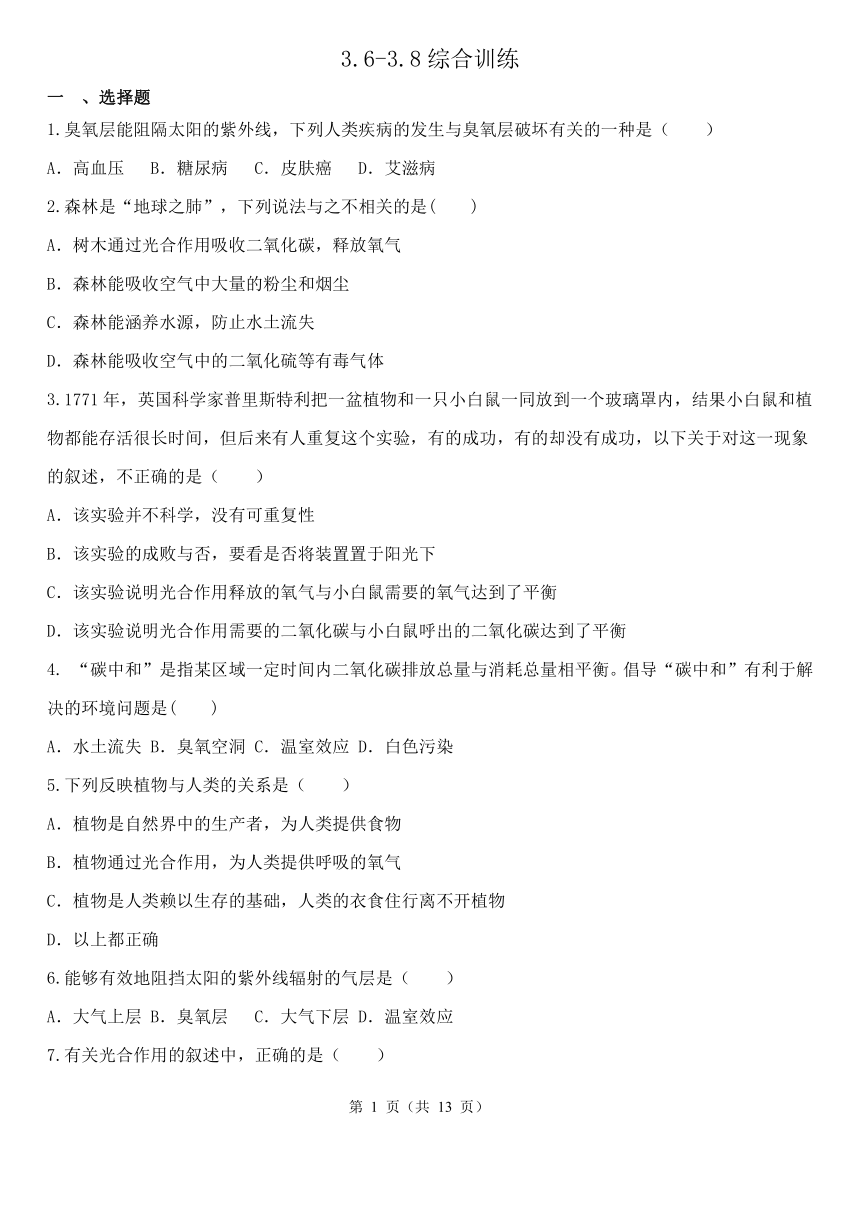

若某植株的一叶片的主叶脉被切断(如甲叶),另一叶片上贴上锡箔(如乙叶);经过暗处理后,在阳光下照射4小时,经脱色并用碘液处理,A部位呈棕褐色,B部位呈蓝色,锡箔C的位置不呈蓝色,以上实验能够证明光合作用需要( )

A.水和光 B.叶绿体和光 C.水和二氧化碳 D.水和叶绿体

有五种物质,其中能对空气造成污染的是( )

①汽车排出尾气形成的烟雾②石油化工厂排出的废气③天然水蒸发成水蒸气④植物光合作用放出的气体⑤煤燃烧产生的烟尘

A.②④ B.①②⑤ C.⑧⑤ D.①③④

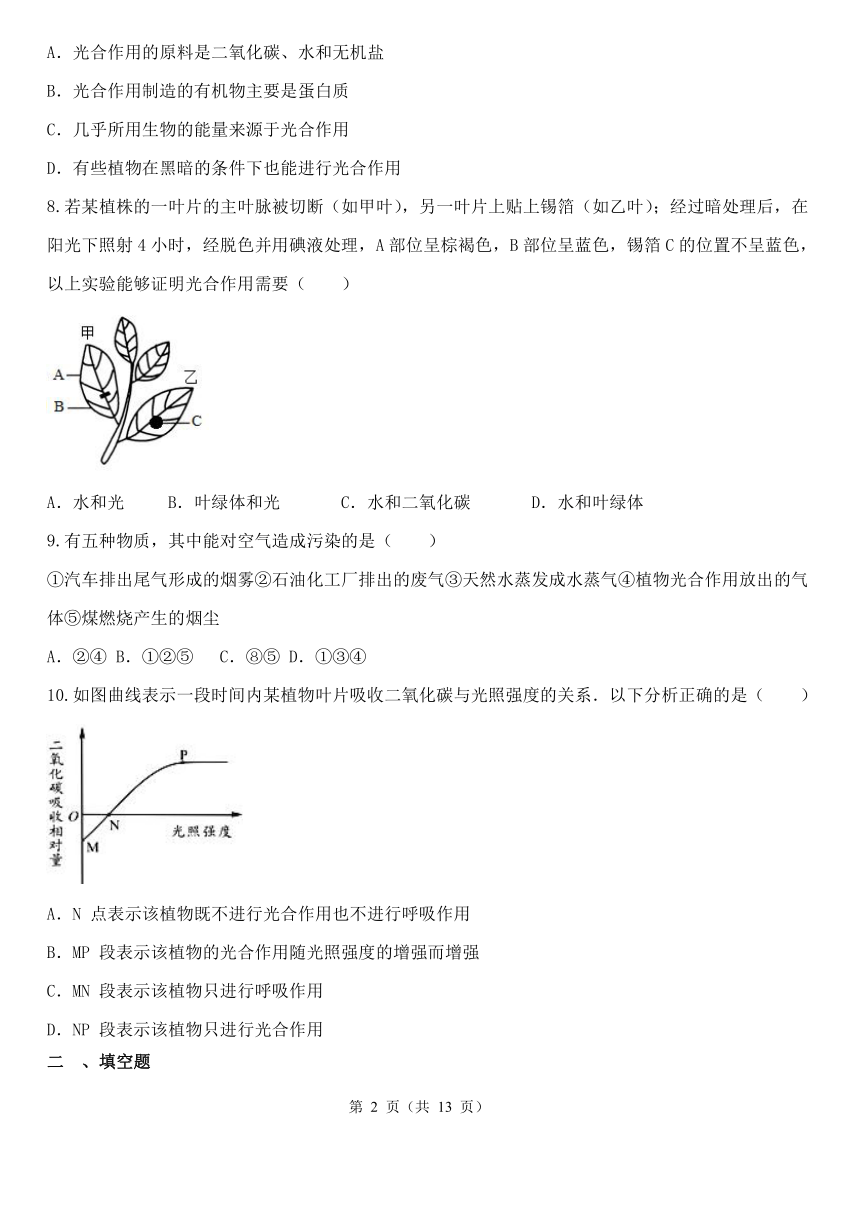

如图曲线表示一段时间内某植物叶片吸收二氧化碳与光照强度的关系.以下分析正确的是( )

A.N 点表示该植物既不进行光合作用也不进行呼吸作用

B.MP 段表示该植物的光合作用随光照强度的增强而增强

C.MN 段表示该植物只进行呼吸作用

D.NP 段表示该植物只进行光合作用

、填空题

普利斯特利的实验都是在 下进行的。根据实验的结果,他认为蜡烛燃烧会 ,使小鼠窒息而死; 则能够净化因蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气。

冬春季节,农民利用日光塑料大棚种植瓜果或蔬菜,既能增加产量,又可获得反季节果蔬,这是农民快速致富的有效途径。植物进行光合作用所需的原料是 , 为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,气肥主要通过 进入植物体内的。

“黄梅时节家家雨”,阴雨天光照强度低。同学们提出问题:在阴雨天的光照条件下,植物能进行光合作用吗 他们选用天竺葵在黑暗房间内进行探究实验。据题意回答问题:

(1)实验前,先将天竺葵放在黑暗房间一昼夜,目的是耗尽叶片原有的 ;

(2)光照一段时间后,要判断见光部分是否进行了光合作用,检验方法是给叶片脱色、漂洗、滴加碘液,然后观察是否变 。

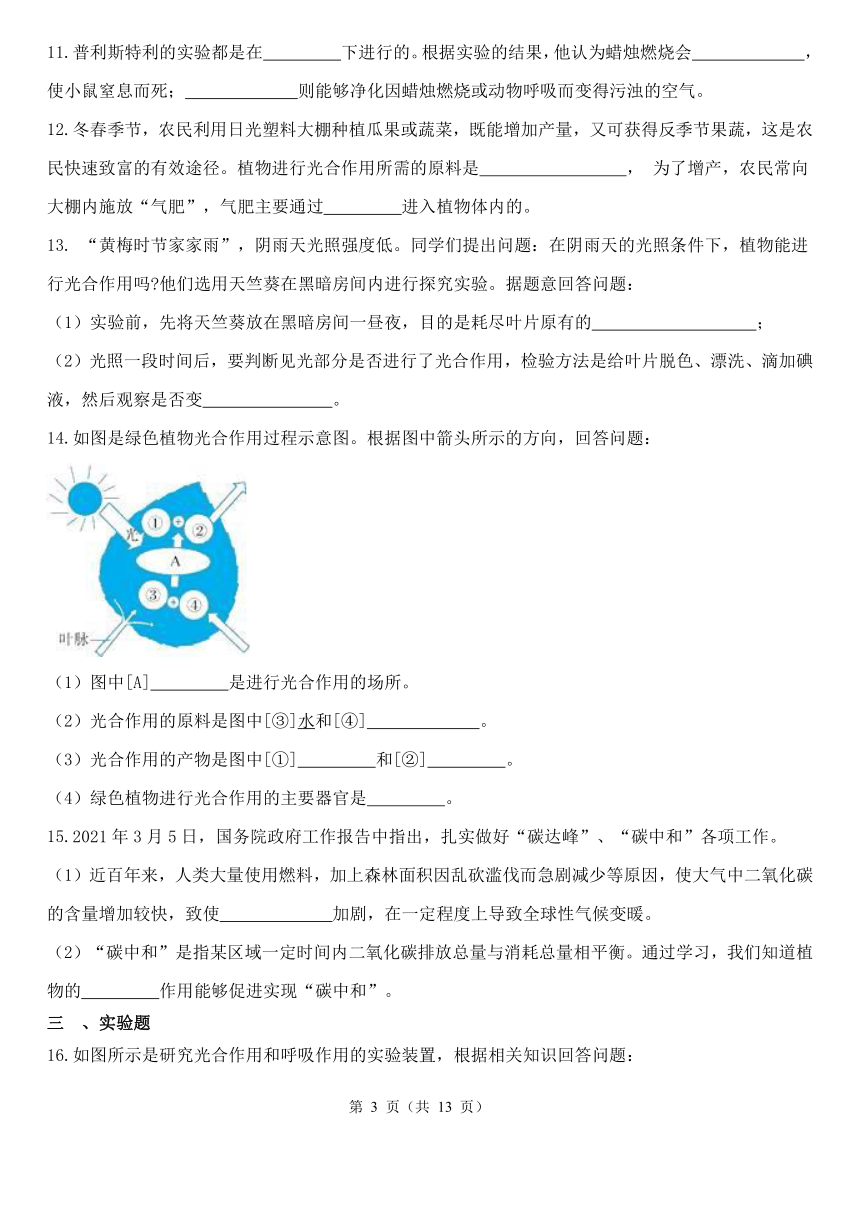

如图是绿色植物光合作用过程示意图。根据图中箭头所示的方向,回答问题:

(1)图中[A] 是进行光合作用的场所。

(2)光合作用的原料是图中[③]水和[④] 。

(3)光合作用的产物是图中[①] 和[②] 。

(4)绿色植物进行光合作用的主要器官是 。

2021年3月5日,国务院政府工作报告中指出,扎实做好“碳达峰”、“碳中和”各项工作。

(1)近百年来,人类大量使用燃料,加上森林面积因乱砍滥伐而急剧减少等原因,使大气中二氧化碳的含量增加较快,致使 加剧,在一定程度上导致全球性气候变暖。

(2)“碳中和”是指某区域一定时间内二氧化碳排放总量与消耗总量相平衡。通过学习,我们知道植物的 作用能够促进实现“碳中和”。

、实验题

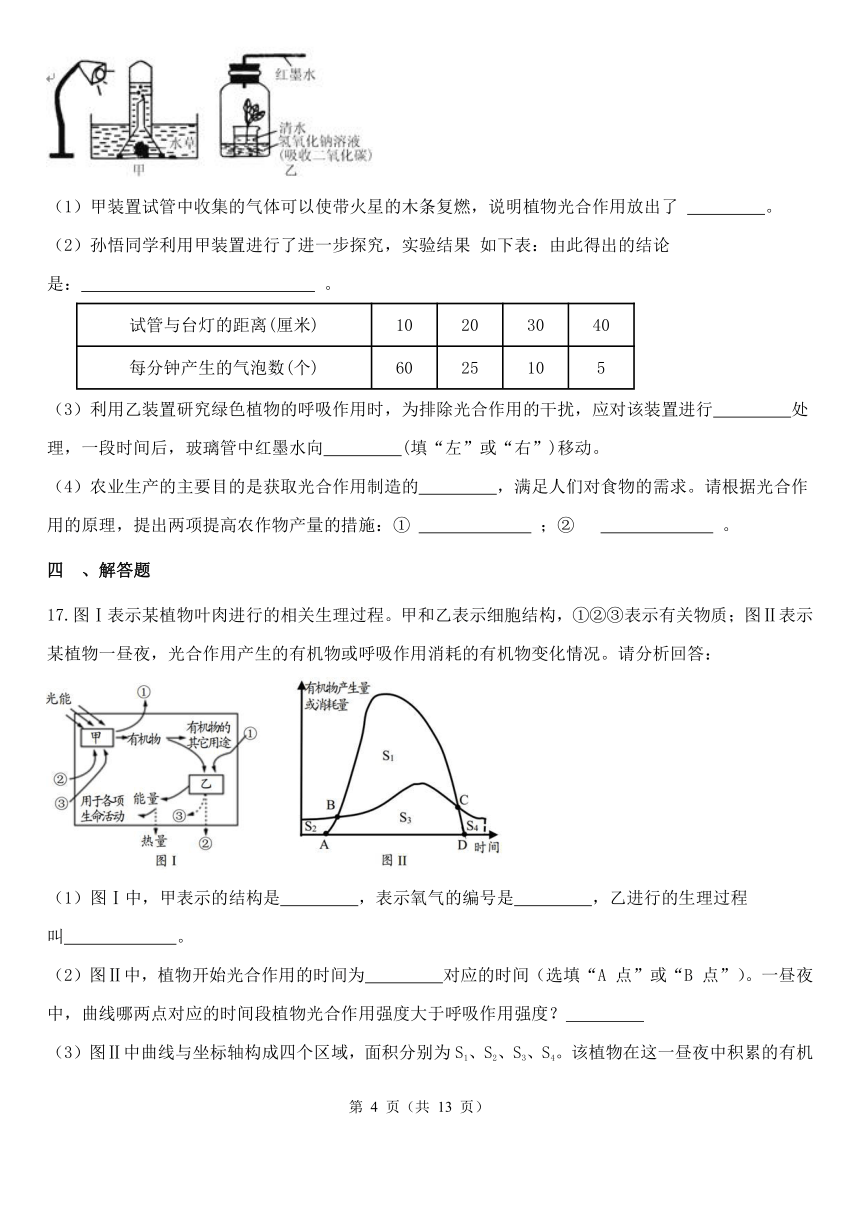

如图所示是研究光合作用和呼吸作用的实验装置,根据相关知识回答问题:

(1)甲装置试管中收集的气体可以使带火星的木条复燃,说明植物光合作用放出了 。

(2)孙悟同学利用甲装置进行了进一步探究,实验结果 如下表:由此得出的结论是: 。

试管与台灯的距离(厘米) 10 20 30 40

每分钟产生的气泡数(个) 60 25 10 5

(3)利用乙装置研究绿色植物的呼吸作用时,为排除光合作用的干扰,应对该装置进行 处理,一段时间后,玻璃管中红墨水向 (填“左”或“右”)移动。

(4)农业生产的主要目的是获取光合作用制造的 ,满足人们对食物的需求。请根据光合作用的原理,提出两项提高农作物产量的措施:① ;② 。

、解答题

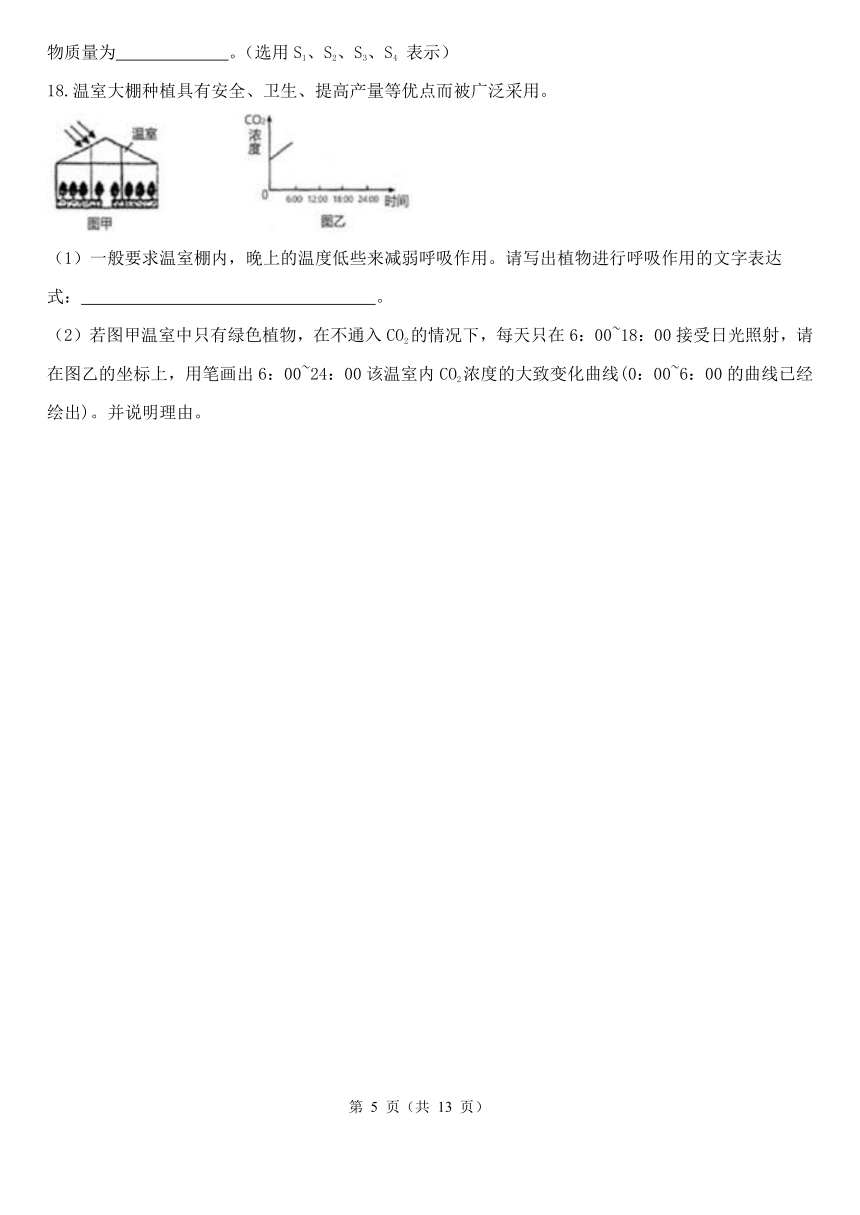

图Ⅰ表示某植物叶肉进行的相关生理过程。甲和乙表示细胞结构,①②③表示有关物质;图Ⅱ表示某植物一昼夜,光合作用产生的有机物或呼吸作用消耗的有机物变化情况。请分析回答:

(1)图Ⅰ中,甲表示的结构是 ,表示氧气的编号是 ,乙进行的生理过程叫 。

(2)图Ⅱ中,植物开始光合作用的时间为 对应的时间(选填“A 点”或“B 点”)。一昼夜中,曲线哪两点对应的时间段植物光合作用强度大于呼吸作用强度?

(3)图Ⅱ中曲线与坐标轴构成四个区域,面积分别为S1、S2、S3、S4。该植物在这一昼夜中积累的有机物质量为 。(选用S1、S2、S3、S4 表示)

温室大棚种植具有安全、卫生、提高产量等优点而被广泛采用。

(1)一般要求温室棚内,晚上的温度低些来减弱呼吸作用。请写出植物进行呼吸作用的文字表达式: 。

(2)若图甲温室中只有绿色植物,在不通入CO2的情况下,每天只在6:00~18:00接受日光照射,请在图乙的坐标上,用笔画出6:00~24:00该温室内CO2浓度的大致变化曲线(0:00~6:00的曲线已经绘出)。并说明理由。

3.6-3.8综合训练答案解析

、选择题

【答案】C

【解析】此题考查的知识点是臭氧层的作用,解答时可以从臭氧层的作用、破坏方面来分析.

【解答】解:臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线,太阳光是由可见光、紫外线、红外线三部分组成.而紫外线又分为长波、中波、短波紫外线,长波紫外线能够杀菌.但是波长为200~315纳米的中短波紫外线对人体和生物有害.当它穿过平流层时,绝大部分被臭氧层吸收.因此,臭氧层就成为地球一道天然屏障,使地球上的生命免遭强烈的紫外线伤害,被誉为“地球生命活动的保护伞”,臭氧层被破坏,通过的紫外线就会伤害人类和其它生物,如使人类患皮肤癌和白内障等疾病.大多数科学家认为,人类过多地使用氯氟烃类化学物质(用CFCs表示)是破坏臭氧层的主要原因.

故选:C.

【答案】C

【解析】地球上的氧气绝大多数是由森林中的绿色植物产生,绿色植物进行光合作用时,能利用二氧化碳,制造出氧气,是氧气制造厂,森林是地球卫士,它能维持二氧化碳和氧气的平衡,有效清除二氧化硫、氟化氢、氯气等有害气体。叶片上绒毛多,使得空气中的各种污染物能被森林拦截、过滤和吸附。因此森林被人们称为“ 地球之肺”。

【解答】树木通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,森林能吸收空气中大量的粉尘和烟尘,森林能吸收空气中的二氧化硫等有毒气体,与森林是“地球之肺”相关,森林能涵养水源,防止水土流失与净化空气特征不相关,C符合题意。

故答案为:C

A

【解析】A普里斯特利实验证实了植物能通过光合作用净化空气,在当时已经是很大的发现,通过再次做实验,体会科学家探究的艰辛与快乐,因此该实验很有必要,A错误;

B如果是在晚上或是黑暗处做此实验,由于植物在黑暗处不能进行光合作用,但呼吸作用却极强,植物和小白鼠就会因争夺氧气呼吸而都无法存活,B正确;

C植物在光下进行光合作用释放氧气,供给小白鼠呼吸,因此该实验说明光合作用释放的氧气与小白鼠需要的氧气达到了平衡,C正确;

D植物在光下进行光合作用吸收二氧化碳,小白鼠呼吸作用释放二氧化碳,供给植物进行光合作用,该实验说明光合作用需要的二氧化碳与小白鼠呼出的二氧化碳达到了平衡,D正确。

故选:A

植物进行光合作用的必要条件是必须在光下,本实验放在光下进行,植物才能放出氧气,使小白鼠和植物能够存活较长时间。

【答案】C

【解析】碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。

【解答】全球气候变暖是一种和自然有关的现象,是由于温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。由于人们焚烧化石燃料,如石油,煤炭等,或砍伐森林并将其焚烧时会产生大量的二氧化碳,即温室气体,都是增加温室效应的原因,而“碳中和”是指某区域一定时间内二氧化碳排放总量与消耗总量相平衡,因此倡导“碳中和”有利于解决的环境问题是温室效应,C符合题意。

故答案为:C

D

【解析】绿色植物通过光合作用制造有机物,释放出氧气进行自养生活,成为自然界的生产者,为人类提供食物和氧气,是人类赖以生存的基础,因此人类的衣食住行都离不开植物.所以下列反映植物与人类的关系是ABC都是,即以上都正确。故答案选:D

此题是一道基础知识题,考查的是植物与人类的关系.

【答案】B

【解析】此题考查的知识点是臭氧层的作用,解答时可以从臭氧层的作用、破坏方面来分析.

【解答】解:太阳光是由可见光、紫外线、红外线三部分组成.而紫外线又分为长波、中波、短波紫外线,长波紫外线能够杀菌.但是波长为200~315纳米的中短波紫外线对人体和生物有害.当它穿过平流层时,绝大部分被臭氧层吸收.臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线,因此,臭氧层就成为地球一道天然屏障,使地球上的生命免遭强烈的紫外线伤害,被誉为“地球生命活动的保护伞”,臭氧层被破坏,通过的紫外线就会伤害人类和其它生物,如使人类患皮肤癌和白内障等疾病.大多数科学家认为,人类过多地使用氯氟烃类化学物质是破坏臭氧层的主要原因.

故选:B.

C

【解析】光合作用的原料是二氧化碳和,光合作用制造的有机物主要是淀粉,光合作用完成了自然界规模巨大的能量转变.在这一过程中,它把光能转变为贮存在有机物中的化学能.是自然界的能量源泉,因此,几乎所用生物的能量来源于光合作用,植物体只有在光下才能进行光合作用,没有光,即使有叶绿体也无法进行光合作用。故答案选:C

光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程.可见,光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气,条件是光,场所是叶绿体。

A

【详解】

甲叶把主叶脉切断,由于叶脉中有输导组织导管和筛管,这样甲叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在甲叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B部分变蓝,而A部分不变蓝,说明B部分的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A部分因为没有水分,则不能进行光合作用,此实验证明,植物进行光合作用需要水分。

乙叶片贴上锡箔的C处遮光,周围部分不遮光,这样就形成以光照为唯一变量的对照组,而实验的结果是周围见光部分变蓝,说明见光的部分进行光合作用制造了淀粉,而未见光的C部分不能正常进行光合作用,未制造淀粉,不呈蓝色。因此证明植物进行光合作用需要光。

所以,以上实验能够证明光合作用需要水和光。故选A。

【答案】B

【解析】【解答】①汽车排出尾气形成的烟雾中含可吸入颗粒物和一氧化碳等有毒气体,能造成空气污染;②石油化工厂排出的废气中有二氧化硫、二氧化氮等有害物质,能造成空气污染;③天然水蒸发成水蒸气,不能造成空气污染;④植物光合作用放出的气体是氧气,不能造成空气污染;⑤煤燃烧产生的烟尘为可吸入颗粒物,而且还生成二氧化硫等有害气体,能造成空气污染。

煤、石油等化石燃料燃烧都能造成空气污染,光合作用吸收二氧化碳释放氧气,维持空气中二氧化碳与氧气的平衡。

B

【解析】A.光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳,N点的二氧化碳吸收相对量为零,表示光合作用吸收的二氧化碳量等于呼吸作用释放的二氧化碳量.故A错误;

B.光合作用随着光照强度的增强光合作用增强吸收的二氧化碳增多,呼吸作用强度不变,所以吸收的二氧化碳逐渐增多,MP段表示该植物的光合作用随光照强度的增强而增强.故B正确;

C.MN段植物吸收的二氧化碳低于零表示植物进行呼吸作用强度大于光合作用强度,植物光合作用吸收的二氧化碳小于呼吸作用释放二氧化碳.故C错误;

D.NP段光合作用随着光照强度的增强光合作用增强吸收的二氧化碳增多,表示随着光照强度增加,光合作用增强.但植物进行呼吸作用照常进行,只不过表示植物进行呼吸作用强度小于光合作用强度.故D错误.

故选:B.

(1)植物光合作用的原料是二氧化碳和水,要吸收二氧化碳使其浓度减少,表达式为:二氧化碳+水有机物(贮存能量)+氧气.

(2)呼吸作用的公式:有机物+氧→二氧化碳+水+能量,呼吸作用释放二氧化碳,使二氧化碳的浓度增加.

(3)植物的光合作用与光照强度和二氧化碳的浓度等有关.如果植物的光合作用的强度大于呼吸作用的强度,植物体内的有机物就会积累.

(4)由图可以知道:横轴代表光照强度,纵轴代表植物吸收和释放二氧化碳,其中M点吸收二氧化碳为0但能释放出二氧化碳说明M点植物进行呼吸作用,N点为零界点,从M到N都有光,只是光越来越强,到M点光合作用吸收的二氧化碳与呼吸作用放出的正好相等,也就是分解的物质与合成的物质相等.而NP段表示光合作用逐渐增强,制造的有机物逐渐大于呼吸作用分解的有机物,有机物开始积累.P点后表示光合作用趋于稳定,据此可以解答本题.

、填空题

光照;污染空气;绿色植物

【解析】此实验是分两步来做的,都是在光下进行的,通过实验一,他认为蜡烛燃烧会污染空气,使小鼠窒息而死; 通过实验二他认绿色植物能够净化因蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气.答案为:光照;污染空气;绿色植物

本实验是光合作用发现过程的主要实验,要熟知其过程。

二氧化碳和水;气孔

【解析】光合作用的原料是二氧化碳和水.农民常向大棚内施放“气肥”,气肥就是二氧化碳,二氧化碳等气体进出的门户是叶片上的气孔.二氧化碳通过气孔进入植物体内的.故答案为:二氧化碳和水;气孔

本题主要考察光合作用原理在生产上的应用以及气孔的功能。

(1)淀粉(有机物)

(2)蓝色(或蓝)

【解析】绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用;

细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要的过程叫做呼吸作用。

(1)实验前,先将天竺葵放在黑暗房间一昼夜,目的是耗尽叶片原有的淀粉(有机物)。

(2)该实验的方法步骤:暗处理→部分遮光、光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色→分析现象,得出结论。酒精能溶解叶绿素,清水漂洗,滴加碘液后叶片见光部分变蓝,说明淀粉是光合作用的产物。故检验方法是给叶片脱色、漂洗、滴加碘液,然后观察是否变蓝色。

(1)叶绿体

(2)二氧化碳

(3)淀粉;氧气

(4)叶

【解析】光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放氧气的过程。

根据光合作用的原理可知:(1)光合作用的场所是叶绿体。(2)光合作用的原料水和二氧化碳。(3)光合作用的产物是淀粉和氧气。(4)绿色植物进行光合作用的主要器官是叶。

故答案为:(1)叶绿体;(2)二氧化碳;(3)淀粉;氧气;(4)叶

【答案】(1)温室效应

(2)光合

【解析】(1)大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。

(2)“碳中和”是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。

【解答】(1)人类大量使用燃料,产生大量二氧化碳,森林的光合作用能够释放氧气,吸收二氧化碳,促进蒸腾作用,可以减少二氧化碳的排放,若是大面积砍伐森林造成二氧化碳的增多,致使温室效应加剧, 在一定程度上导致全球性气候变暖。

(2)植物光合作用释放氧气,吸收二氧化碳,因此能够促进实现“碳中和”。

故答案为:(1)温室效应(2)光合

、实验题

(1)氧气

(2)光照越强,光合作用越强

(3)遮光;左

(4)有机物;合理密植;间作套种

【解析】(1)氧气具有助燃性,能使带火星的木条复燃。

(2)试管与台灯的距离越近,代表光照强度越强;光合作用会产生氧气,每分钟产生的气泡数越多,说明光合作用越强。

(3)呼吸作用的产物二氧化碳是光合作用的原料,实验用氢氧化钠溶液来吸收呼吸作用产生的二氧化碳,所以要排除光合作用也吸收二氧化碳的干扰。

(4)光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放氧气的过程,再此基础上结合回答。

(1)氧气具有助燃性,能使带火星的木条复燃,甲装置试管中收集的气体可以使带火星的木条复燃,说明植物光合作用放出了 氧气。

(2)试管与台灯的距离(厘米)由表可知:试管与台灯的距离越近,每分钟产生的气泡数越多,故可得出光照越强,光合作用越强的结论。

(3)植物在无光的情况下不会进行光合作用,所以要排除光合作用也吸收二氧化碳的干扰,可以对它进行遮光处理让它不进行光合作用;氢氧化钠溶液会与二氧化碳反应,所以会使装置中的气压减小,大气压将玻璃管中红墨水向左压,红墨水向左移动。

(4)农业生产的主要目的是获取光合作用制造的有机物,满足人们对食物的需求。根据光合作用的原理,采用合理密植、间作套种均可以提高阳光的利用率,从而达到提高农作物产量的目的。

、解答题

(1)叶绿体;①;呼吸作用

(2)A 点;BC

(3)S1-S2-S4

【解析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。呼吸作用,是生物体在细胞内将有机物氧化分解并产生能量的化学过程,是所有的动物和植物都具有的一项生命活动。生物的生命活动都需要消耗能量,这些能量来自生物体内糖类、脂类和蛋白质等的能量,具有十分重要的意义。

(1)由图可知,甲能够吸收太阳能,并产生有机物,则说明甲处能够进行光合作用,即甲为叶绿体;光合作用是吸收水和二氧化碳,产生有机物,并释放氧气,即 ① 是氧气;乙是吸收氧气、消耗有机物,产生能量的过程,即呼吸作用;

(2)由图可知,植物时刻在进行的呼吸作用,即起伏较小的曲线,而光合作用受光照的影响,其曲线起伏较大;当有机物的产生量大于0时,说明植物开始进行光合作用了,即A点开始,D点结束;由图可知BC点是有机物产生和相等的点,即光合作用强度等于呼吸作用强度;当在BC之间时,由图可知,有机物的产生量远大于呼吸作用的消耗量,即光合作用强度大于呼吸作用强度;

(3)由图可知,S1是AD段一天当中光合作用的净积累量,而在没有光照的时候,植物的呼吸作用消耗的有机物是S2和S4,即一天植物的最终积累量是 S1-S2-S4;

故答案为:(1)叶绿体; ① ;呼吸作用;(2)A点;BC;(3) S1-S2-S4.

(1)有机物+氧气→二氧化碳+水+能量

(2)植物的光合作用是吸收二氧化碳,释放氧气,呼吸作用是吸收氧气,释放二氧化碳;在不通入二氧化碳的情况下,装置乙在光照的条件下,二氧化碳的浓度会逐渐降低;在黑暗环境中,植物只进行呼吸作用释放二氧化碳,因此二氧化碳的浓度又会逐渐增加.即在6:00~24:00时间段内,二氧化碳在坐标上表现为先降低然后再升高.又因为装置内的一部分二氧化碳被植物通过光合作用合成了有机物储存在植物体内,因此装置内的二氧化碳的总含量会逐渐减少;

。

【解析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。呼吸作用指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。

(1)植物进行呼吸作用是将有机物分解成二氧化碳和水,并释放大量能量的过程;即有机物+氧气→二氧化碳+水+能量;

(2)植物的光合作用是吸收二氧化碳,释放氧气,呼吸作用是吸收氧气,释放二氧化碳;在不通入二氧化碳的情况下,装置乙在光照的条件下,二氧化碳的浓度会逐渐降低;在黑暗环境中,植物只进行呼吸作用释放二氧化碳,因此二氧化碳的浓度又会逐渐增加.即在6:00~24:00时间段内,二氧化碳在坐标上表现为先降低然后再升高.又因为装置内的一部分二氧化碳被植物通过光合作用合成了有机物储存在植物体内,因此装置内的二氧化碳的总含量会逐渐减少;

故答案为:(1)有机物+氧气→二氧化碳+水+能量;(2)。

第 1 页(共 1 页)

、选择题

臭氧层能阻隔太阳的紫外线,下列人类疾病的发生与臭氧层破坏有关的一种是( )

A.高血压 B.糖尿病 C.皮肤癌 D.艾滋病

森林是“地球之肺”,下列说法与之不相关的是( )

A.树木通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气

B.森林能吸收空气中大量的粉尘和烟尘

C.森林能涵养水源,防止水土流失

D.森林能吸收空气中的二氧化硫等有毒气体

1771年,英国科学家普里斯特利把一盆植物和一只小白鼠一同放到一个玻璃罩内,结果小白鼠和植物都能存活很长时间,但后来有人重复这个实验,有的成功,有的却没有成功,以下关于对这一现象的叙述,不正确的是( )

A.该实验并不科学,没有可重复性

B.该实验的成败与否,要看是否将装置置于阳光下

C.该实验说明光合作用释放的氧气与小白鼠需要的氧气达到了平衡

D.该实验说明光合作用需要的二氧化碳与小白鼠呼出的二氧化碳达到了平衡

“碳中和”是指某区域一定时间内二氧化碳排放总量与消耗总量相平衡。倡导“碳中和”有利于解决的环境问题是( )

A.水土流失 B.臭氧空洞 C.温室效应 D.白色污染

下列反映植物与人类的关系是( )

A.植物是自然界中的生产者,为人类提供食物

B.植物通过光合作用,为人类提供呼吸的氧气

C.植物是人类赖以生存的基础,人类的衣食住行离不开植物

D.以上都正确

能够有效地阻挡太阳的紫外线辐射的气层是( )

A.大气上层 B.臭氧层 C.大气下层 D.温室效应

有关光合作用的叙述中,正确的是( )

A.光合作用的原料是二氧化碳、水和无机盐

B.光合作用制造的有机物主要是蛋白质

C.几乎所用生物的能量来源于光合作用

D.有些植物在黑暗的条件下也能进行光合作用

若某植株的一叶片的主叶脉被切断(如甲叶),另一叶片上贴上锡箔(如乙叶);经过暗处理后,在阳光下照射4小时,经脱色并用碘液处理,A部位呈棕褐色,B部位呈蓝色,锡箔C的位置不呈蓝色,以上实验能够证明光合作用需要( )

A.水和光 B.叶绿体和光 C.水和二氧化碳 D.水和叶绿体

有五种物质,其中能对空气造成污染的是( )

①汽车排出尾气形成的烟雾②石油化工厂排出的废气③天然水蒸发成水蒸气④植物光合作用放出的气体⑤煤燃烧产生的烟尘

A.②④ B.①②⑤ C.⑧⑤ D.①③④

如图曲线表示一段时间内某植物叶片吸收二氧化碳与光照强度的关系.以下分析正确的是( )

A.N 点表示该植物既不进行光合作用也不进行呼吸作用

B.MP 段表示该植物的光合作用随光照强度的增强而增强

C.MN 段表示该植物只进行呼吸作用

D.NP 段表示该植物只进行光合作用

、填空题

普利斯特利的实验都是在 下进行的。根据实验的结果,他认为蜡烛燃烧会 ,使小鼠窒息而死; 则能够净化因蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气。

冬春季节,农民利用日光塑料大棚种植瓜果或蔬菜,既能增加产量,又可获得反季节果蔬,这是农民快速致富的有效途径。植物进行光合作用所需的原料是 , 为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,气肥主要通过 进入植物体内的。

“黄梅时节家家雨”,阴雨天光照强度低。同学们提出问题:在阴雨天的光照条件下,植物能进行光合作用吗 他们选用天竺葵在黑暗房间内进行探究实验。据题意回答问题:

(1)实验前,先将天竺葵放在黑暗房间一昼夜,目的是耗尽叶片原有的 ;

(2)光照一段时间后,要判断见光部分是否进行了光合作用,检验方法是给叶片脱色、漂洗、滴加碘液,然后观察是否变 。

如图是绿色植物光合作用过程示意图。根据图中箭头所示的方向,回答问题:

(1)图中[A] 是进行光合作用的场所。

(2)光合作用的原料是图中[③]水和[④] 。

(3)光合作用的产物是图中[①] 和[②] 。

(4)绿色植物进行光合作用的主要器官是 。

2021年3月5日,国务院政府工作报告中指出,扎实做好“碳达峰”、“碳中和”各项工作。

(1)近百年来,人类大量使用燃料,加上森林面积因乱砍滥伐而急剧减少等原因,使大气中二氧化碳的含量增加较快,致使 加剧,在一定程度上导致全球性气候变暖。

(2)“碳中和”是指某区域一定时间内二氧化碳排放总量与消耗总量相平衡。通过学习,我们知道植物的 作用能够促进实现“碳中和”。

、实验题

如图所示是研究光合作用和呼吸作用的实验装置,根据相关知识回答问题:

(1)甲装置试管中收集的气体可以使带火星的木条复燃,说明植物光合作用放出了 。

(2)孙悟同学利用甲装置进行了进一步探究,实验结果 如下表:由此得出的结论是: 。

试管与台灯的距离(厘米) 10 20 30 40

每分钟产生的气泡数(个) 60 25 10 5

(3)利用乙装置研究绿色植物的呼吸作用时,为排除光合作用的干扰,应对该装置进行 处理,一段时间后,玻璃管中红墨水向 (填“左”或“右”)移动。

(4)农业生产的主要目的是获取光合作用制造的 ,满足人们对食物的需求。请根据光合作用的原理,提出两项提高农作物产量的措施:① ;② 。

、解答题

图Ⅰ表示某植物叶肉进行的相关生理过程。甲和乙表示细胞结构,①②③表示有关物质;图Ⅱ表示某植物一昼夜,光合作用产生的有机物或呼吸作用消耗的有机物变化情况。请分析回答:

(1)图Ⅰ中,甲表示的结构是 ,表示氧气的编号是 ,乙进行的生理过程叫 。

(2)图Ⅱ中,植物开始光合作用的时间为 对应的时间(选填“A 点”或“B 点”)。一昼夜中,曲线哪两点对应的时间段植物光合作用强度大于呼吸作用强度?

(3)图Ⅱ中曲线与坐标轴构成四个区域,面积分别为S1、S2、S3、S4。该植物在这一昼夜中积累的有机物质量为 。(选用S1、S2、S3、S4 表示)

温室大棚种植具有安全、卫生、提高产量等优点而被广泛采用。

(1)一般要求温室棚内,晚上的温度低些来减弱呼吸作用。请写出植物进行呼吸作用的文字表达式: 。

(2)若图甲温室中只有绿色植物,在不通入CO2的情况下,每天只在6:00~18:00接受日光照射,请在图乙的坐标上,用笔画出6:00~24:00该温室内CO2浓度的大致变化曲线(0:00~6:00的曲线已经绘出)。并说明理由。

3.6-3.8综合训练答案解析

、选择题

【答案】C

【解析】此题考查的知识点是臭氧层的作用,解答时可以从臭氧层的作用、破坏方面来分析.

【解答】解:臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线,太阳光是由可见光、紫外线、红外线三部分组成.而紫外线又分为长波、中波、短波紫外线,长波紫外线能够杀菌.但是波长为200~315纳米的中短波紫外线对人体和生物有害.当它穿过平流层时,绝大部分被臭氧层吸收.因此,臭氧层就成为地球一道天然屏障,使地球上的生命免遭强烈的紫外线伤害,被誉为“地球生命活动的保护伞”,臭氧层被破坏,通过的紫外线就会伤害人类和其它生物,如使人类患皮肤癌和白内障等疾病.大多数科学家认为,人类过多地使用氯氟烃类化学物质(用CFCs表示)是破坏臭氧层的主要原因.

故选:C.

【答案】C

【解析】地球上的氧气绝大多数是由森林中的绿色植物产生,绿色植物进行光合作用时,能利用二氧化碳,制造出氧气,是氧气制造厂,森林是地球卫士,它能维持二氧化碳和氧气的平衡,有效清除二氧化硫、氟化氢、氯气等有害气体。叶片上绒毛多,使得空气中的各种污染物能被森林拦截、过滤和吸附。因此森林被人们称为“ 地球之肺”。

【解答】树木通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,森林能吸收空气中大量的粉尘和烟尘,森林能吸收空气中的二氧化硫等有毒气体,与森林是“地球之肺”相关,森林能涵养水源,防止水土流失与净化空气特征不相关,C符合题意。

故答案为:C

A

【解析】A普里斯特利实验证实了植物能通过光合作用净化空气,在当时已经是很大的发现,通过再次做实验,体会科学家探究的艰辛与快乐,因此该实验很有必要,A错误;

B如果是在晚上或是黑暗处做此实验,由于植物在黑暗处不能进行光合作用,但呼吸作用却极强,植物和小白鼠就会因争夺氧气呼吸而都无法存活,B正确;

C植物在光下进行光合作用释放氧气,供给小白鼠呼吸,因此该实验说明光合作用释放的氧气与小白鼠需要的氧气达到了平衡,C正确;

D植物在光下进行光合作用吸收二氧化碳,小白鼠呼吸作用释放二氧化碳,供给植物进行光合作用,该实验说明光合作用需要的二氧化碳与小白鼠呼出的二氧化碳达到了平衡,D正确。

故选:A

植物进行光合作用的必要条件是必须在光下,本实验放在光下进行,植物才能放出氧气,使小白鼠和植物能够存活较长时间。

【答案】C

【解析】碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。

【解答】全球气候变暖是一种和自然有关的现象,是由于温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。由于人们焚烧化石燃料,如石油,煤炭等,或砍伐森林并将其焚烧时会产生大量的二氧化碳,即温室气体,都是增加温室效应的原因,而“碳中和”是指某区域一定时间内二氧化碳排放总量与消耗总量相平衡,因此倡导“碳中和”有利于解决的环境问题是温室效应,C符合题意。

故答案为:C

D

【解析】绿色植物通过光合作用制造有机物,释放出氧气进行自养生活,成为自然界的生产者,为人类提供食物和氧气,是人类赖以生存的基础,因此人类的衣食住行都离不开植物.所以下列反映植物与人类的关系是ABC都是,即以上都正确。故答案选:D

此题是一道基础知识题,考查的是植物与人类的关系.

【答案】B

【解析】此题考查的知识点是臭氧层的作用,解答时可以从臭氧层的作用、破坏方面来分析.

【解答】解:太阳光是由可见光、紫外线、红外线三部分组成.而紫外线又分为长波、中波、短波紫外线,长波紫外线能够杀菌.但是波长为200~315纳米的中短波紫外线对人体和生物有害.当它穿过平流层时,绝大部分被臭氧层吸收.臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线,因此,臭氧层就成为地球一道天然屏障,使地球上的生命免遭强烈的紫外线伤害,被誉为“地球生命活动的保护伞”,臭氧层被破坏,通过的紫外线就会伤害人类和其它生物,如使人类患皮肤癌和白内障等疾病.大多数科学家认为,人类过多地使用氯氟烃类化学物质是破坏臭氧层的主要原因.

故选:B.

C

【解析】光合作用的原料是二氧化碳和,光合作用制造的有机物主要是淀粉,光合作用完成了自然界规模巨大的能量转变.在这一过程中,它把光能转变为贮存在有机物中的化学能.是自然界的能量源泉,因此,几乎所用生物的能量来源于光合作用,植物体只有在光下才能进行光合作用,没有光,即使有叶绿体也无法进行光合作用。故答案选:C

光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程.可见,光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气,条件是光,场所是叶绿体。

A

【详解】

甲叶把主叶脉切断,由于叶脉中有输导组织导管和筛管,这样甲叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在甲叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B部分变蓝,而A部分不变蓝,说明B部分的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A部分因为没有水分,则不能进行光合作用,此实验证明,植物进行光合作用需要水分。

乙叶片贴上锡箔的C处遮光,周围部分不遮光,这样就形成以光照为唯一变量的对照组,而实验的结果是周围见光部分变蓝,说明见光的部分进行光合作用制造了淀粉,而未见光的C部分不能正常进行光合作用,未制造淀粉,不呈蓝色。因此证明植物进行光合作用需要光。

所以,以上实验能够证明光合作用需要水和光。故选A。

【答案】B

【解析】【解答】①汽车排出尾气形成的烟雾中含可吸入颗粒物和一氧化碳等有毒气体,能造成空气污染;②石油化工厂排出的废气中有二氧化硫、二氧化氮等有害物质,能造成空气污染;③天然水蒸发成水蒸气,不能造成空气污染;④植物光合作用放出的气体是氧气,不能造成空气污染;⑤煤燃烧产生的烟尘为可吸入颗粒物,而且还生成二氧化硫等有害气体,能造成空气污染。

煤、石油等化石燃料燃烧都能造成空气污染,光合作用吸收二氧化碳释放氧气,维持空气中二氧化碳与氧气的平衡。

B

【解析】A.光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳,N点的二氧化碳吸收相对量为零,表示光合作用吸收的二氧化碳量等于呼吸作用释放的二氧化碳量.故A错误;

B.光合作用随着光照强度的增强光合作用增强吸收的二氧化碳增多,呼吸作用强度不变,所以吸收的二氧化碳逐渐增多,MP段表示该植物的光合作用随光照强度的增强而增强.故B正确;

C.MN段植物吸收的二氧化碳低于零表示植物进行呼吸作用强度大于光合作用强度,植物光合作用吸收的二氧化碳小于呼吸作用释放二氧化碳.故C错误;

D.NP段光合作用随着光照强度的增强光合作用增强吸收的二氧化碳增多,表示随着光照强度增加,光合作用增强.但植物进行呼吸作用照常进行,只不过表示植物进行呼吸作用强度小于光合作用强度.故D错误.

故选:B.

(1)植物光合作用的原料是二氧化碳和水,要吸收二氧化碳使其浓度减少,表达式为:二氧化碳+水有机物(贮存能量)+氧气.

(2)呼吸作用的公式:有机物+氧→二氧化碳+水+能量,呼吸作用释放二氧化碳,使二氧化碳的浓度增加.

(3)植物的光合作用与光照强度和二氧化碳的浓度等有关.如果植物的光合作用的强度大于呼吸作用的强度,植物体内的有机物就会积累.

(4)由图可以知道:横轴代表光照强度,纵轴代表植物吸收和释放二氧化碳,其中M点吸收二氧化碳为0但能释放出二氧化碳说明M点植物进行呼吸作用,N点为零界点,从M到N都有光,只是光越来越强,到M点光合作用吸收的二氧化碳与呼吸作用放出的正好相等,也就是分解的物质与合成的物质相等.而NP段表示光合作用逐渐增强,制造的有机物逐渐大于呼吸作用分解的有机物,有机物开始积累.P点后表示光合作用趋于稳定,据此可以解答本题.

、填空题

光照;污染空气;绿色植物

【解析】此实验是分两步来做的,都是在光下进行的,通过实验一,他认为蜡烛燃烧会污染空气,使小鼠窒息而死; 通过实验二他认绿色植物能够净化因蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气.答案为:光照;污染空气;绿色植物

本实验是光合作用发现过程的主要实验,要熟知其过程。

二氧化碳和水;气孔

【解析】光合作用的原料是二氧化碳和水.农民常向大棚内施放“气肥”,气肥就是二氧化碳,二氧化碳等气体进出的门户是叶片上的气孔.二氧化碳通过气孔进入植物体内的.故答案为:二氧化碳和水;气孔

本题主要考察光合作用原理在生产上的应用以及气孔的功能。

(1)淀粉(有机物)

(2)蓝色(或蓝)

【解析】绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用;

细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要的过程叫做呼吸作用。

(1)实验前,先将天竺葵放在黑暗房间一昼夜,目的是耗尽叶片原有的淀粉(有机物)。

(2)该实验的方法步骤:暗处理→部分遮光、光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色→分析现象,得出结论。酒精能溶解叶绿素,清水漂洗,滴加碘液后叶片见光部分变蓝,说明淀粉是光合作用的产物。故检验方法是给叶片脱色、漂洗、滴加碘液,然后观察是否变蓝色。

(1)叶绿体

(2)二氧化碳

(3)淀粉;氧气

(4)叶

【解析】光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放氧气的过程。

根据光合作用的原理可知:(1)光合作用的场所是叶绿体。(2)光合作用的原料水和二氧化碳。(3)光合作用的产物是淀粉和氧气。(4)绿色植物进行光合作用的主要器官是叶。

故答案为:(1)叶绿体;(2)二氧化碳;(3)淀粉;氧气;(4)叶

【答案】(1)温室效应

(2)光合

【解析】(1)大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。

(2)“碳中和”是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。

【解答】(1)人类大量使用燃料,产生大量二氧化碳,森林的光合作用能够释放氧气,吸收二氧化碳,促进蒸腾作用,可以减少二氧化碳的排放,若是大面积砍伐森林造成二氧化碳的增多,致使温室效应加剧, 在一定程度上导致全球性气候变暖。

(2)植物光合作用释放氧气,吸收二氧化碳,因此能够促进实现“碳中和”。

故答案为:(1)温室效应(2)光合

、实验题

(1)氧气

(2)光照越强,光合作用越强

(3)遮光;左

(4)有机物;合理密植;间作套种

【解析】(1)氧气具有助燃性,能使带火星的木条复燃。

(2)试管与台灯的距离越近,代表光照强度越强;光合作用会产生氧气,每分钟产生的气泡数越多,说明光合作用越强。

(3)呼吸作用的产物二氧化碳是光合作用的原料,实验用氢氧化钠溶液来吸收呼吸作用产生的二氧化碳,所以要排除光合作用也吸收二氧化碳的干扰。

(4)光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放氧气的过程,再此基础上结合回答。

(1)氧气具有助燃性,能使带火星的木条复燃,甲装置试管中收集的气体可以使带火星的木条复燃,说明植物光合作用放出了 氧气。

(2)试管与台灯的距离(厘米)由表可知:试管与台灯的距离越近,每分钟产生的气泡数越多,故可得出光照越强,光合作用越强的结论。

(3)植物在无光的情况下不会进行光合作用,所以要排除光合作用也吸收二氧化碳的干扰,可以对它进行遮光处理让它不进行光合作用;氢氧化钠溶液会与二氧化碳反应,所以会使装置中的气压减小,大气压将玻璃管中红墨水向左压,红墨水向左移动。

(4)农业生产的主要目的是获取光合作用制造的有机物,满足人们对食物的需求。根据光合作用的原理,采用合理密植、间作套种均可以提高阳光的利用率,从而达到提高农作物产量的目的。

、解答题

(1)叶绿体;①;呼吸作用

(2)A 点;BC

(3)S1-S2-S4

【解析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。呼吸作用,是生物体在细胞内将有机物氧化分解并产生能量的化学过程,是所有的动物和植物都具有的一项生命活动。生物的生命活动都需要消耗能量,这些能量来自生物体内糖类、脂类和蛋白质等的能量,具有十分重要的意义。

(1)由图可知,甲能够吸收太阳能,并产生有机物,则说明甲处能够进行光合作用,即甲为叶绿体;光合作用是吸收水和二氧化碳,产生有机物,并释放氧气,即 ① 是氧气;乙是吸收氧气、消耗有机物,产生能量的过程,即呼吸作用;

(2)由图可知,植物时刻在进行的呼吸作用,即起伏较小的曲线,而光合作用受光照的影响,其曲线起伏较大;当有机物的产生量大于0时,说明植物开始进行光合作用了,即A点开始,D点结束;由图可知BC点是有机物产生和相等的点,即光合作用强度等于呼吸作用强度;当在BC之间时,由图可知,有机物的产生量远大于呼吸作用的消耗量,即光合作用强度大于呼吸作用强度;

(3)由图可知,S1是AD段一天当中光合作用的净积累量,而在没有光照的时候,植物的呼吸作用消耗的有机物是S2和S4,即一天植物的最终积累量是 S1-S2-S4;

故答案为:(1)叶绿体; ① ;呼吸作用;(2)A点;BC;(3) S1-S2-S4.

(1)有机物+氧气→二氧化碳+水+能量

(2)植物的光合作用是吸收二氧化碳,释放氧气,呼吸作用是吸收氧气,释放二氧化碳;在不通入二氧化碳的情况下,装置乙在光照的条件下,二氧化碳的浓度会逐渐降低;在黑暗环境中,植物只进行呼吸作用释放二氧化碳,因此二氧化碳的浓度又会逐渐增加.即在6:00~24:00时间段内,二氧化碳在坐标上表现为先降低然后再升高.又因为装置内的一部分二氧化碳被植物通过光合作用合成了有机物储存在植物体内,因此装置内的二氧化碳的总含量会逐渐减少;

。

【解析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。呼吸作用指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。

(1)植物进行呼吸作用是将有机物分解成二氧化碳和水,并释放大量能量的过程;即有机物+氧气→二氧化碳+水+能量;

(2)植物的光合作用是吸收二氧化碳,释放氧气,呼吸作用是吸收氧气,释放二氧化碳;在不通入二氧化碳的情况下,装置乙在光照的条件下,二氧化碳的浓度会逐渐降低;在黑暗环境中,植物只进行呼吸作用释放二氧化碳,因此二氧化碳的浓度又会逐渐增加.即在6:00~24:00时间段内,二氧化碳在坐标上表现为先降低然后再升高.又因为装置内的一部分二氧化碳被植物通过光合作用合成了有机物储存在植物体内,因此装置内的二氧化碳的总含量会逐渐减少;

故答案为:(1)有机物+氧气→二氧化碳+水+能量;(2)。

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查