【广东专版】部编版语文八年级上册第三单元综合素质评价试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 【广东专版】部编版语文八年级上册第三单元综合素质评价试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 250.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-05 14:38:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元综合素质评价

(限时:120分钟 满分:120分)

一、积累运用(30 分)

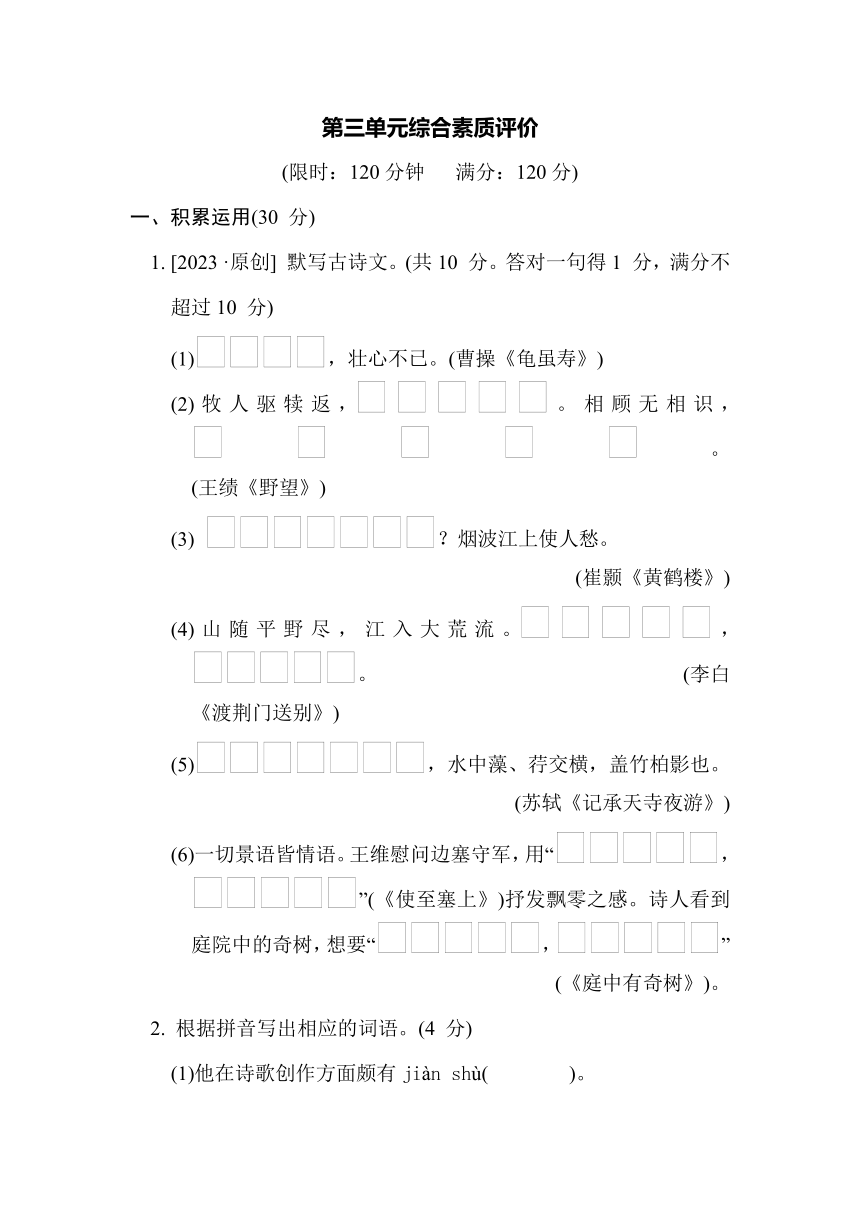

1. [2023 ·原创] 默写古诗文。(共10 分。答对一句得1 分,满分不超过10 分)

(1),壮心不已。(曹操《龟虽寿》)

(2)牧人驱犊返,。相顾无相识,。 (王绩《野望》)

(3) ?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)

(4)山随平野尽,江入大荒流。,。 (李白《渡荆门送别》)

(5),水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(6)一切景语皆情语。王维慰问边塞守军,用“,”(《使至塞上》)抒发飘零之感。诗人看到庭院中的奇树,想要“,”

(《庭中有奇树》)。

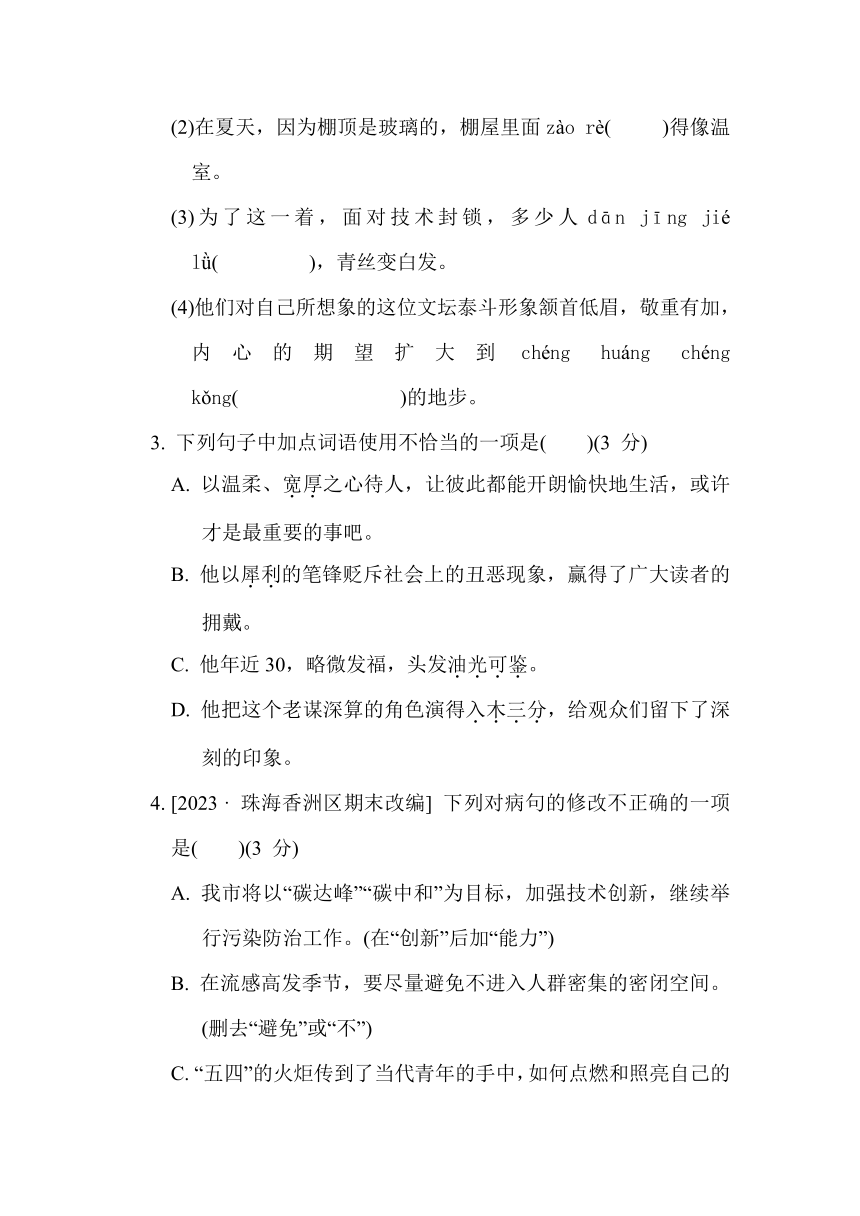

2. 根据拼音写出相应的词语。(4 分)

(1)他在诗歌创作方面颇有jiàn shù( )。

(2)在夏天,因为棚顶是玻璃的,棚屋里面zào rè( )得像温室。

(3)为了这一着,面对技术封锁,多少人dān jīng jié lǜ( ),青丝变白发。

(4)他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉,敬重有加,内心的期望扩大到chéng huáng chéng kǒng( )的地步。

3. 下列句子中加点词语使用不恰当的一项是( )(3 分)

A. 以温柔、宽厚之心待人,让彼此都能开朗愉快地生活,或许才是最重要的事吧。

B. 他以犀利的笔锋贬斥社会上的丑恶现象,赢得了广大读者的拥戴。

C. 他年近30,略微发福,头发油光可鉴。

D. 他把这个老谋深算的角色演得入木三分,给观众们留下了深刻的印象。

4. [2023 · 珠海香洲区期末改编] 下列对病句的修改不正确的一项是( )(3 分)

A. 我市将以“碳达峰”“碳中和”为目标,加强技术创新,继续举行污染防治工作。(在“创新”后加“能力”)

B. 在流感高发季节,要尽量避免不进入人群密集的密闭空间。(删去“避免”或“不”)

C. “五四”的火炬传到了当代青年的手中,如何点燃和照亮自己的青春,是每个当代青年都要思考和面对的问题。(把“思考和面对”改为“面对和思考”)

D. 通过中国北斗全球组网,让更多的国家可以享受北斗导航服务。(删去“通过”或“让”)

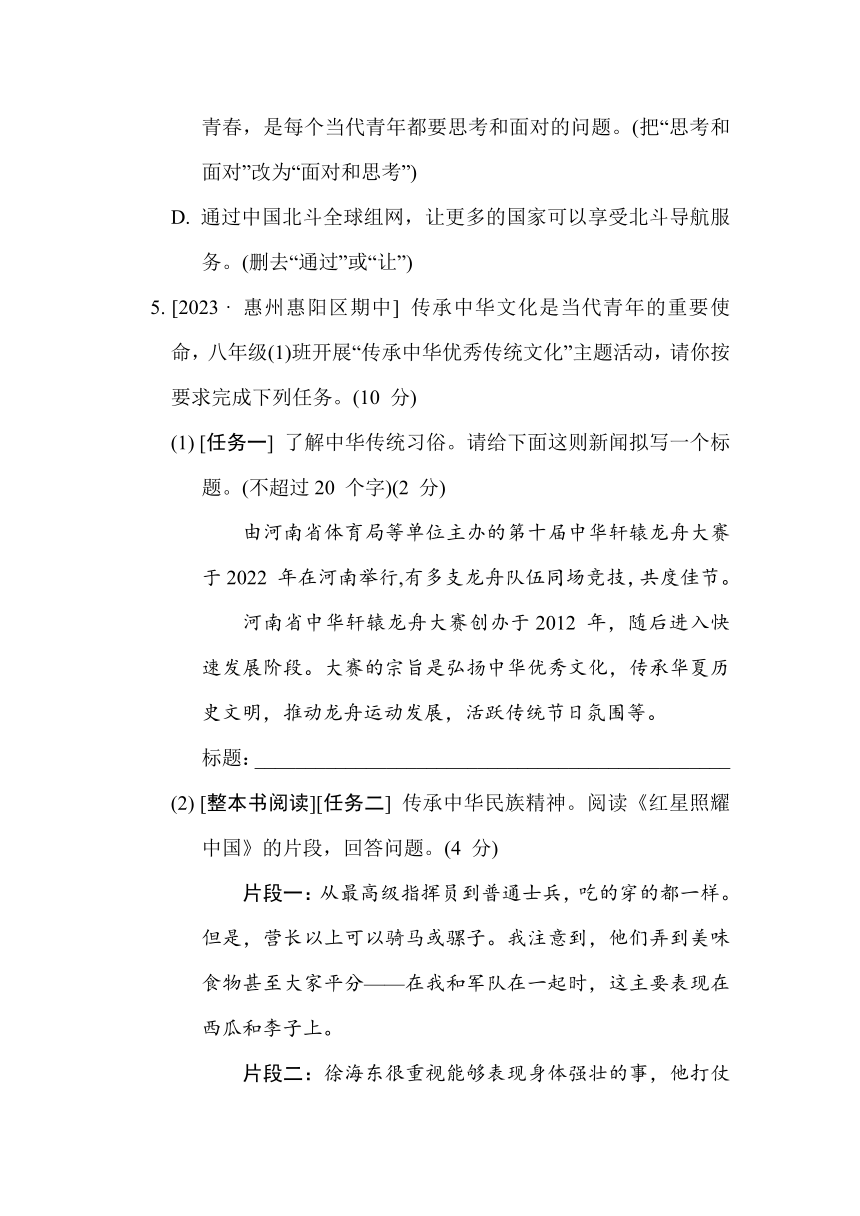

5. [2023 · 惠州惠阳区期中] 传承中华文化是当代青年的重要使命,八年级(1)班开展“传承中华优秀传统文化”主题活动,请你按要求完成下列任务。(10 分)

(1) [任务一] 了解中华传统习俗。请给下面这则新闻拟写一个标题。(不超过20 个字)(2 分)

由河南省体育局等单位主办的第十届中华轩辕龙舟大赛于2022 年在河南举行,有多支龙舟队伍同场竞技,共度佳节。

河南省中华轩辕龙舟大赛创办于2012 年,随后进入快速发展阶段。大赛的宗旨是弘扬中华优秀文化,传承华夏历史文明,推动龙舟运动发展,活跃传统节日氛围等。

标题:_______________________________________________

(2) [整本书阅读][任务二] 传承中华民族精神。阅读《红星照耀中国》的片段,回答问题。(4 分)

片段一:从最高级指挥员到普通士兵,吃的穿的都一样。但是,营长以上可以骑马或骡子。我注意到,他们弄到美味食物甚至大家平分——在我和军队在一起时,这主要表现在西瓜和李子上。

片段二:徐海东很重视能够表现身体强壮的事,他打仗十年,负伤八次,因此行动稍有不便,使他感到很遗憾。他烟酒不沾,身材仍很修长,四肢灵活,全身肌肉发达。他的每条腿、每条胳膊,他的胸口、肩膀、屁股都受过伤……但他仍给你一个农村青年的印象,好像刚从水稻田里上来,放下卷起的裤腿,参加了一队路过的“志愿参加”的战士的队伍。

说说你从这两个片段中感受到了怎样的精神品质。

____________________________________________________

(3) [整本书阅读][任务三] 品读中华红色文化。作为纪实作品,谈谈《红星照耀中国》的作者是怎样体现材料的真实性的。

(4 分)

________________________________________________________________________________________________________

二、阅读(40 分)

(一)阅读下面的文言文,完成6—10 题。(15 分)

【甲】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

6. 解释下列句中加点的词。(3 分)

(1)晓雾将歇 ______________________

(2)夕日欲颓 ______________________

(3)未复有能与其奇者 ______________________

7. 把下列句子翻译成现代汉语。(4 分)

(1)青林翠竹,四时俱备。

_______________________________________________________

(2)自康乐以来,未复有能与其奇者。

_______________________________________________________

【乙】黄溪距州治七十里,由东屯南行六百步,至黄神祠。祠之上两山墙立如丹碧之华叶骈植与山升降。其缺者为崖峭岩窟,水之中,皆小石平布。黄神之上,揭水①八十步,至初潭,最奇丽,殆不可状。其略若剖大瓮,侧立千尺,溪水积焉。黛蓄膏渟②,来若白虹,沉沉无声,有鱼数百尾,方来会石下。

(节选自柳宗元《游黄溪记》)

【注释】①揭(qì)水:提起衣服渡水。②黛蓄膏渟(tíng):积在潭里的水乌光油亮,像贮了一瓮画眉化妆的油膏。

8. 解释下列句中加点的词。(2 分)

(1)由东屯南行六百步 _______________________

(2)最奇丽,殆不可状 _______________________

9. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(断3 处)(3 分)

祠 之 上 两 山 墙 立 如 丹 碧 之 华 叶 骈 植 与 山 升 降。

10. 乙文运用丰富的写作手法描绘沿途所见的黄溪风光,试分析“来若白虹,沉沉无声”所采用的写作手法和表达效果。(3 分)

________________________________________________________________________________________________________________

(二) [跨学科学习][2023 ·惠州惠阳区期末] 阅读下面的材料,完成11—13 题。(10 分)

材料一:“云教育”是指基于云计算应用,集教学、管理、学习等于一体的教育平台服务。这一在线平台可供教育主管部门、学校、教师、学生以及家长分工协作,从而共同达成教学目标和育人任务。近年来,“云教育”受到国内外众多教育界人士关注,“云教育”在我国被大面积推广。但不可否认,在实践过程中,“云教育”在新技术的运用、教学内容的设计、教育质量的保证等方面还存在一些问题。因此,目前“云教育”还不能完全代替线下教育,传统课堂仍具有无可取代的重要作用。当正常的教育教学秩序逐渐恢复,相信有关“云教育”的探索不会也不应停滞。

(摘编自《“云教育”拓展未来教育想象空间》,有删改)

材料二:

①传统课堂+ 线上教学2

②传统课堂

③线上教学2

④传统课堂+ 线上教学1

⑤线上教学1

图一:学生喜欢的上课模式调查(受访者可选择两项)

【注释】线上教学1 指听讲型教学模式;线上教学2 指互动多样型教学模式。

图二:学生提出的线上教育的优点

(选自衢州新闻网)

材料三:国家中小学网络云平台正式开通后一直平稳运行,浏览量逐步提高。家长和学生普遍反映网络云平台界面清晰、使用便捷、内容丰富、资源优质、观看流畅。

“在‘停课不停学’工作中,各地充分利用现代信息技术手段,积累了宝贵经验。”教育部基础教育司司长吕玉刚介绍,教育部与工信、广电等部门在政策、技术上的密切合作是开展大规模在线教育的重要保障。线上教育促进了优质教育资源的共享共用,特别是为薄弱学校、艰苦边远农村地区输送了优质资源,是推进教育公平的重要途径。吕玉刚同时表示,这次在线教育实践,也暴露出网络运行保障能力不足,体系化的优质数字教育资源不足,教师信息技术应用能力不足等问题。

如何保证在线学习与线下课堂教学等质等效?“教师需要在实时交互的场景下,及时准确地采集学生的学习成效数据,随时调整教学活动。在线教育要从‘单声道’向‘双声道’转变,从‘教师中心’向‘学生中心’转变。”清华大学在线教学指导专家组组长于歆杰介绍。

(选自《人民日报》,有删改)

11. 下列关于“云教育”的理解分析不正确的一项是( )(3 分)

A. “云教育”集教学、管理、学习等于一体,有共享性、重复性、不受时空限制等优势,但也有自身的短板。

B. “云教育”要达成教学目标和育人任务,需要教育主管部门、学校、教师、学生以及家长的分工协作,缺一不可。

C. “云教育”在我国能够大面积推广,得益于教育行政部门的重视与推动和工信、广电等部门的积极配合。

D. 目前“云教育”已经成为教育主流,取代了传统课堂。

12. 下列对材料的概括分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 从材料二图一可以看出,传统课堂与互动多样型的线上教学模式融合最受学生青睐,听讲型的线上教学模式最不受欢迎。

B. 从材料二可以看出,线上教学的两种模式都具有传统课堂不可复制的优点,解决了传统课堂存在的问题。

C. 用户普遍反映网络云平台使用便捷、内容丰富、资源优质。

D. 在线教育促进了优质教育资源的共享共用,产生了巨大的社会价值。

13. 阅读材料一中画线的句子,简要分析复课后“云教育”继续探索的必要性。(4 分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)阅读下面的文章,完成14—17 题。(15 分)

尖山梁的月光

马晓红

①我是尖山梁第一个考进县城高中的,但我不想读书了。我想跟四叔去省城卖面皮。但我不敢跟爹提这事。因为老师对他说过:“哑巴,你这娃是块读书的料,将来一定有出息,一定能光宗耀祖的。”他咿咿呀呀地笑着,硬是塞给老师几个鸡蛋。

②他每天天不亮就进山砍柴,吃过午饭就一头钻进苞谷地,晚上早早把鸡赶进笼,摸摸窝里有没有蛋,然后就着月光编簸箕……

③四叔走的那天,他没有上山,一早就端个小板凳在院坝边上默默坐着。我坐在门槛上,默默地看着他脚下的扁担,看着四叔顺着田埂爬上尖山梁,转个弯不见了人影。他望着尖山梁坐着没动——一直坐到天黑。

④进城上学那天,我很早就醒了。月亮很大很圆,皎洁的月光穿过破损的窗纸,随意地洒在床前,形成凹凸不平的光斑。他蹲在灶台前,见我起来了,盛了一碗红苕稀饭给我,还递给我一小块掺了苞谷面的白面锅盔馍。我吃饭的时候,他整理着背篓。背篓里是一个化肥袋子,装着红苕、苞谷,还有一罐腌菜,那是我的口粮。等我放下碗,他拿出一块折成方形的红布,小心翼翼地递给我——里面大大小小的零钱就是我的学费。

⑤他背起背篓,佝偻着腰,走上弯曲的田埂,在露珠上拖着长长的影子。远处一层一层黑灰的山脊,同样佝偻着腰,陪着我们向前蠕动。我默默地跟在他后面,翻过尖山梁,过了王家岭,沿着李家河,走了差不多两个小时,到了镇上,再花三块钱,坐一个小时的公交车,才到县城。县城很小,学校也不大。还没到校门口,他就停下,卸了背篓,拿出袋子,放在我脚边,打个手势,转身就走了。

⑥我看着他灰色的背影被金色的晨曦吞没,却生不起一点感激。娘带着襁褓中的我嫁给他,没过一天好日子,生病也没钱治,到死连一副像样的棺材也没有。现在,他又把我一个人扔进陌生的县城……

⑦我在老师面前维持着乖巧的样子,在同学面前只有沉默和自卑。我也不愿意回山里,经常以学习紧张为借口,一连几个星期也不回家。

⑧周末,我就在大街小巷乱窜,最终迷上了网络游戏,越陷越深。白天,我上课、下课、吃饭、做作业……晚上,网瘾犯了,就爬墙出去玩一两个小时。学校围墙并不太高,里外都有几棵老树,斜出的虬枝就是最好的梯子。腊月初八那天,虽然下着雪,但我还是忍不住了,等同学们睡熟了,我又偷偷地溜了出去。走进网吧,揉了揉眼睛,跟网管打了个手势,径直向最里面的角落走去。太冷了!只有三四个人,都戴着耳机,盯着电脑,没有人抬头看我。我常坐的位置已经有人了。那人看样子已经玩累了,用一件土灰的衣服蒙着头,蜷曲着身子,趴在桌上睡着了。走近几步,隐约闻到一阵腐木的酸臭,我不由得皱了皱眉,绕到最后一排,仍然选一个靠墙的角落。

⑨那人真的累了,打起了鼾。

⑩网管走过来,拍了拍那人的脊背。鼾声停了,那人抬起头,衣服滑了下来,露出一头稀疏的白发。“外面那么大的雪,我才让你进来,你也不能吵着人啊!”网管小声说着。那人不停地哈腰点头,咿咿呀呀地道歉。网管摇了摇头,做了个“嘘”的手势,走回门口去了。

我心头一颤,像被雷击了一下:那件打着补丁的衣服是我穿旧的,那头花白的头发曾陪我从山里走到城里。脚下背篓里是我吃了十几年的红苕和腌菜……

他支着头发呆,过了一会儿,又趴下了——这次没有打鼾。

我弯着腰,蹑手蹑脚地走出了网吧。巷子里回荡着“吱吱”的脚步声,白白的积雪反射着月光,刺得双眼有点酸痛。

灰色的围墙,在月光下起伏,像夜风下的山脊。昏黄的路灯下,雪花飞舞,泛着亮光,像爹的白发,在尖山梁上摇曳。 (有删改)

14. 请根据提示,将故事情节补充完整。(4 分)

“我”不想进城读书→(1)__________________________→(2) →_________________________“我”明白了爹的苦心

15. 作者仅在文章开头和结尾处称呼“哑巴”为“爹”,请分析原因。

(3 分)

________________________________________________________________________________________________________________

16. 按要求赏析文中画横线的句子。(4 分)

(1)他咿咿呀呀地笑着,硬是塞给老师几个鸡蛋。(从描写手法角度)

____________________________________________________________________________________________________________

(2)远处一层一层黑灰的山脊,同样佝偻着腰,陪着我们向前蠕动。(从修辞角度)

____________________________________________________________________________________________________________

17. “月光”在行文中多次出现,请从结构、手法、情感方面分析其作用。(4 分)

________________________________________________________

三、作文(50 分)

18. 我们到底要成为怎样的人?十几岁的你思考过这个问题吗?生活中,我们阅读过的经典好书,接触过的有趣灵魂,聆听到的智慧话语,或许都会给你启迪。

请你以《我想成为这样的人》为题,写一篇文章。

要求:(1)自选文体(诗歌除外);(2)内容具体充实,不少于500 字;

(3)书写规范、工整,卷面整洁;(4)不得抄袭;

(5)文中不得出现真实的姓名、校名、地名。

第三单元综合素质评价

一、积累运用

1. (1)烈士暮年 (2)猎马带禽归 长歌怀采薇

(3)日暮乡关何处是 (4)月下飞天镜 云生结海楼

(5)庭下如积水空明

(6)征蓬出汉塞 归雁入胡天 攀条折其荣 将以遗所思

2. (1)建树 (2)燥热 (3)殚精竭虑 (4)诚惶诚恐

3. D 【点拨】D.入木三分:形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解深刻。在此形容表演不恰当。故选D。

4. A 【点拨】A. 搭配不当,应把“举行”改为“开展”或“推进”。

5. (1)示例:第十届中华轩辕龙舟大赛在河南举行

【点拨】本题考查给新闻拟写标题。新闻的标题可以根据新闻的导语来拟定,并且按照“对象+ 事件”的形式进行概括。

(2)大公无私、质朴、严于律己、英勇无畏

【点拨】本题考查内容理解。从片段一可知,从将领到普通士兵吃穿差别小,弄到美味的食物甚至会平分,体现他们为人质朴、大公无私;片段二写徐海东烟酒不沾,体现其严于律己;写其作战多,受伤多,体现其英勇无畏;最后一句话也体现了他的朴实。

(3)作者通过采访、对话和实地考察得来“事实”,客观地向全世界报道了中国共产党和红军的真实情况。

【点拨】《红星照耀中国》不仅记录了作者所得的第一手资料,而且深入分析和探究了“红色中国”产生、发展的原因,对中国共产党和中国革命做了客观报道。据此归纳答案即可。

二、阅读

(一)6. (1)消散 (2)坠落 (3)参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

7. (1)青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

(2)自从南朝的谢灵运以来,就再也没有能够欣赏这种奇丽景色的人了。

8. (1)行走 (2)几乎

9. 祠之上/ 两山墙立/ 如丹碧之华叶骈植/ 与山升降。

10. 运用比喻的修辞手法和叠词,生动形象地写出了溪水的清澈、弯曲,以及流动时的无声。

【点拨】本题考查对句子的赏析。从修辞的角度看,把“溪水”比作“白虹”,运用了比喻的修辞手法;从使用词语的角度看,运用“沉沉”这一叠词,写出了溪水的平静无声。

【乙文参考译文】黄溪离永州城约七十里,由东屯向南走约六百步,即到黄神祠。祠的上方,像墙一样竖直的两座山矗立着,红的花和绿的叶好似并驾齐驱到处生长着,随山势高低起伏。红花绿叶中间断开的地方是峭立突出的崖石或岩壁上的孔穴,水中铺满了小石子。过了黄神祠,提起衣服渡水八十步,即到达第一个水潭,十分奇特美丽,几乎无法形容。简单说,它的轮廓恰似一个对劈开的大瓮,侧壁高达千尺,黄溪的水汇聚在潭中。积在潭里的水乌光油亮,像贮了一瓮画眉化妆的油膏。水流像洁白的虹,平稳地静静地流过来,数百尾小鱼正在石下聚集。

(二)11. D 【点拨】据材料一“目前‘云教育’还不能完全代替线下教育,传统课堂仍具有无可取代的重要作用”可知,D 错误。

12. B 【点拨】B. 有误,材料二的图表反映的是学生喜欢的上课模式和线上教育的优点,并没有体现出线上教学“解决了传统课堂存在的问题”。故选B。

13. ①“云教育”具有内容丰富、资源优质、使用便捷等优势。②“云教育”促进优质教育资源共享共用,是推进教育公平的重要途径。③网络运行保障与教师信息技术运用能力还存在不足。④教学内容的设计与教学质量的保证还存在不足。

【点拨】本题考查对材料的理解和概括。作答时应该围绕“云教育”的优势和不足之处展开论述。

(三)14. (1)“我”被迫进城读书 (2)“我”沉迷于网吧,巧遇爹

【点拨】可先划分文章层次,再概括各层次主要内容。

15. ①文章开头称呼“爹”的原因是为了引出人物,交代身份。②结尾处称呼“爹”是为了表达“我”对爹的愧疚、感激、敬重之情,表明“我”已经醒悟。

16. (1)运用神态、动作描写,生动传神地写出了爹的淳朴善良,表达了爹的得意、感激之情,同时也表现出了爹对“我”的未来充满希望。

【点拨】“笑着”是神态描写,父亲因为老师夸“我”是块读书的料,将来一定有出息而高兴。“塞”是动作描写,可见父亲对老师教育“我”、器重“我”的感激之情,表现出父亲善良朴实的品质。

(2)运用拟人的修辞手法,将山脊人格化,生动形象地写出了月夜中山绵延起伏的特点,烘托了“我”不情愿的心情。

【点拨】赏析拟人修辞可按照“运用拟人修辞,生动形象地写出了……,表达了……情感”的格式作答。

17. 结构上:“月光”是文章的线索,推动小说情节的发展,首尾呼应,照应题目。手法上:运用了象征手法,“月光”象征无言的父爱。情感上:情景交融,体现人物情绪的变化。

三、作文

18. 思路点拨:

本题考查命题作文。审题可知,“这样的人”是写作的重点,也就是本文应以刻画人物形象为主,需要用典型的事件来表现人物品质,塑造人物形象。“这样的人”可以是快乐的人、乐观的人、自信的人、勇敢的人、谦虚的人等。要叙述清楚为什么想成为这样的人,把自己的想法、经历叙述清楚,表达自己对“这样的人”的崇敬与追随之情。

范文:

我想成为这样的人

有人想成为“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅那样爱国爱民的人,有人想成为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹那样忧国忧民的人,有人想成为“知之为知之,不知为不知”的孔子那样聪慧睿智的人……

而我呢,我既不想成为鲁迅、孔子那样伟大的人,更不想成为范仲淹那样胸怀天下的人,我只想成为我自己。如果实在要说,那便是我想成为杜甫那样的人。

我不羡慕杜甫的才,也不想拥有杜甫的才。世人羡慕杜甫的才,可谁知那是“读书破万卷”后才有的,那是杜甫的血汗所凝成的。我只喜欢杜甫的真,也只想做一个真的人。

当“安史之乱”致使国家破败、民不聊生之时,心系国家之事的杜甫正当壮年却“白头搔更短,浑欲不胜簪”。当杜甫居住在那破烂不堪的茅草屋,夏天漏雨,冬天刮风,食不果腹时;当他看着家里变成“水帘洞”时;当一家人盖着几年都没有翻弹,散发着霉味,且已被雨水打湿的被子时;当无情的风从破烂的茅草屋上的洞钻进来,狠狠地用它那锋利的爪子撕咬杜甫的肌肤之时,我们伟大的诗圣却想着别人,胸怀天下寒士,喊出“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的最强音。

杜甫的“真”是胸怀博大,与“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的醉生梦死不同;杜甫的“真”是对“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的当头棒喝;杜甫的“真”是关怀百姓,心系天下苍生的典范。

有人曾说过,杜甫与李白是我国古代诗坛的巅峰。的确,他们有“会当凌绝顶,一览众山小”“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情与远大抱负;他们有“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”“天生我材必有用,千金散尽还复来”的超然与豪放;他们有“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的洒脱与豪放。两人各有千秋,杜甫是沉郁的,李白是豪放的。杜甫是“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”,李白是“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。

正因为杜甫的“真”,才有了“三吏三别”,才有了“诗圣”一称,人们才会称其诗为“诗史”,才有了“语不惊人死不休”。杜甫虽远去了,但剩“文章千古事,得失寸心知”。我做不到杜甫那样伟大,但我要做一个真的人,真的我。

物因趣而美,人因善而美,我因真而美。我想成为这样最真的人。

点评:作者以历史名人为素材,表明自己要以他为榜样,想要成为他那样的人。然后用典型的事件来刻画人物形象,表现历史名人的品质。末段再次强调自己的敬佩之情,表达自己一定要做一个像他那样的人的决心,与首段相呼应,使文章结构严谨。在刻画人物形象时,本文十分注重细节描写的运用,做到了叙议结合。

(限时:120分钟 满分:120分)

一、积累运用(30 分)

1. [2023 ·原创] 默写古诗文。(共10 分。答对一句得1 分,满分不超过10 分)

(1),壮心不已。(曹操《龟虽寿》)

(2)牧人驱犊返,。相顾无相识,。 (王绩《野望》)

(3) ?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)

(4)山随平野尽,江入大荒流。,。 (李白《渡荆门送别》)

(5),水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(6)一切景语皆情语。王维慰问边塞守军,用“,”(《使至塞上》)抒发飘零之感。诗人看到庭院中的奇树,想要“,”

(《庭中有奇树》)。

2. 根据拼音写出相应的词语。(4 分)

(1)他在诗歌创作方面颇有jiàn shù( )。

(2)在夏天,因为棚顶是玻璃的,棚屋里面zào rè( )得像温室。

(3)为了这一着,面对技术封锁,多少人dān jīng jié lǜ( ),青丝变白发。

(4)他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉,敬重有加,内心的期望扩大到chéng huáng chéng kǒng( )的地步。

3. 下列句子中加点词语使用不恰当的一项是( )(3 分)

A. 以温柔、宽厚之心待人,让彼此都能开朗愉快地生活,或许才是最重要的事吧。

B. 他以犀利的笔锋贬斥社会上的丑恶现象,赢得了广大读者的拥戴。

C. 他年近30,略微发福,头发油光可鉴。

D. 他把这个老谋深算的角色演得入木三分,给观众们留下了深刻的印象。

4. [2023 · 珠海香洲区期末改编] 下列对病句的修改不正确的一项是( )(3 分)

A. 我市将以“碳达峰”“碳中和”为目标,加强技术创新,继续举行污染防治工作。(在“创新”后加“能力”)

B. 在流感高发季节,要尽量避免不进入人群密集的密闭空间。(删去“避免”或“不”)

C. “五四”的火炬传到了当代青年的手中,如何点燃和照亮自己的青春,是每个当代青年都要思考和面对的问题。(把“思考和面对”改为“面对和思考”)

D. 通过中国北斗全球组网,让更多的国家可以享受北斗导航服务。(删去“通过”或“让”)

5. [2023 · 惠州惠阳区期中] 传承中华文化是当代青年的重要使命,八年级(1)班开展“传承中华优秀传统文化”主题活动,请你按要求完成下列任务。(10 分)

(1) [任务一] 了解中华传统习俗。请给下面这则新闻拟写一个标题。(不超过20 个字)(2 分)

由河南省体育局等单位主办的第十届中华轩辕龙舟大赛于2022 年在河南举行,有多支龙舟队伍同场竞技,共度佳节。

河南省中华轩辕龙舟大赛创办于2012 年,随后进入快速发展阶段。大赛的宗旨是弘扬中华优秀文化,传承华夏历史文明,推动龙舟运动发展,活跃传统节日氛围等。

标题:_______________________________________________

(2) [整本书阅读][任务二] 传承中华民族精神。阅读《红星照耀中国》的片段,回答问题。(4 分)

片段一:从最高级指挥员到普通士兵,吃的穿的都一样。但是,营长以上可以骑马或骡子。我注意到,他们弄到美味食物甚至大家平分——在我和军队在一起时,这主要表现在西瓜和李子上。

片段二:徐海东很重视能够表现身体强壮的事,他打仗十年,负伤八次,因此行动稍有不便,使他感到很遗憾。他烟酒不沾,身材仍很修长,四肢灵活,全身肌肉发达。他的每条腿、每条胳膊,他的胸口、肩膀、屁股都受过伤……但他仍给你一个农村青年的印象,好像刚从水稻田里上来,放下卷起的裤腿,参加了一队路过的“志愿参加”的战士的队伍。

说说你从这两个片段中感受到了怎样的精神品质。

____________________________________________________

(3) [整本书阅读][任务三] 品读中华红色文化。作为纪实作品,谈谈《红星照耀中国》的作者是怎样体现材料的真实性的。

(4 分)

________________________________________________________________________________________________________

二、阅读(40 分)

(一)阅读下面的文言文,完成6—10 题。(15 分)

【甲】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

6. 解释下列句中加点的词。(3 分)

(1)晓雾将歇 ______________________

(2)夕日欲颓 ______________________

(3)未复有能与其奇者 ______________________

7. 把下列句子翻译成现代汉语。(4 分)

(1)青林翠竹,四时俱备。

_______________________________________________________

(2)自康乐以来,未复有能与其奇者。

_______________________________________________________

【乙】黄溪距州治七十里,由东屯南行六百步,至黄神祠。祠之上两山墙立如丹碧之华叶骈植与山升降。其缺者为崖峭岩窟,水之中,皆小石平布。黄神之上,揭水①八十步,至初潭,最奇丽,殆不可状。其略若剖大瓮,侧立千尺,溪水积焉。黛蓄膏渟②,来若白虹,沉沉无声,有鱼数百尾,方来会石下。

(节选自柳宗元《游黄溪记》)

【注释】①揭(qì)水:提起衣服渡水。②黛蓄膏渟(tíng):积在潭里的水乌光油亮,像贮了一瓮画眉化妆的油膏。

8. 解释下列句中加点的词。(2 分)

(1)由东屯南行六百步 _______________________

(2)最奇丽,殆不可状 _______________________

9. 请用“/”给乙文中画线的句子断句。(断3 处)(3 分)

祠 之 上 两 山 墙 立 如 丹 碧 之 华 叶 骈 植 与 山 升 降。

10. 乙文运用丰富的写作手法描绘沿途所见的黄溪风光,试分析“来若白虹,沉沉无声”所采用的写作手法和表达效果。(3 分)

________________________________________________________________________________________________________________

(二) [跨学科学习][2023 ·惠州惠阳区期末] 阅读下面的材料,完成11—13 题。(10 分)

材料一:“云教育”是指基于云计算应用,集教学、管理、学习等于一体的教育平台服务。这一在线平台可供教育主管部门、学校、教师、学生以及家长分工协作,从而共同达成教学目标和育人任务。近年来,“云教育”受到国内外众多教育界人士关注,“云教育”在我国被大面积推广。但不可否认,在实践过程中,“云教育”在新技术的运用、教学内容的设计、教育质量的保证等方面还存在一些问题。因此,目前“云教育”还不能完全代替线下教育,传统课堂仍具有无可取代的重要作用。当正常的教育教学秩序逐渐恢复,相信有关“云教育”的探索不会也不应停滞。

(摘编自《“云教育”拓展未来教育想象空间》,有删改)

材料二:

①传统课堂+ 线上教学2

②传统课堂

③线上教学2

④传统课堂+ 线上教学1

⑤线上教学1

图一:学生喜欢的上课模式调查(受访者可选择两项)

【注释】线上教学1 指听讲型教学模式;线上教学2 指互动多样型教学模式。

图二:学生提出的线上教育的优点

(选自衢州新闻网)

材料三:国家中小学网络云平台正式开通后一直平稳运行,浏览量逐步提高。家长和学生普遍反映网络云平台界面清晰、使用便捷、内容丰富、资源优质、观看流畅。

“在‘停课不停学’工作中,各地充分利用现代信息技术手段,积累了宝贵经验。”教育部基础教育司司长吕玉刚介绍,教育部与工信、广电等部门在政策、技术上的密切合作是开展大规模在线教育的重要保障。线上教育促进了优质教育资源的共享共用,特别是为薄弱学校、艰苦边远农村地区输送了优质资源,是推进教育公平的重要途径。吕玉刚同时表示,这次在线教育实践,也暴露出网络运行保障能力不足,体系化的优质数字教育资源不足,教师信息技术应用能力不足等问题。

如何保证在线学习与线下课堂教学等质等效?“教师需要在实时交互的场景下,及时准确地采集学生的学习成效数据,随时调整教学活动。在线教育要从‘单声道’向‘双声道’转变,从‘教师中心’向‘学生中心’转变。”清华大学在线教学指导专家组组长于歆杰介绍。

(选自《人民日报》,有删改)

11. 下列关于“云教育”的理解分析不正确的一项是( )(3 分)

A. “云教育”集教学、管理、学习等于一体,有共享性、重复性、不受时空限制等优势,但也有自身的短板。

B. “云教育”要达成教学目标和育人任务,需要教育主管部门、学校、教师、学生以及家长的分工协作,缺一不可。

C. “云教育”在我国能够大面积推广,得益于教育行政部门的重视与推动和工信、广电等部门的积极配合。

D. 目前“云教育”已经成为教育主流,取代了传统课堂。

12. 下列对材料的概括分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 从材料二图一可以看出,传统课堂与互动多样型的线上教学模式融合最受学生青睐,听讲型的线上教学模式最不受欢迎。

B. 从材料二可以看出,线上教学的两种模式都具有传统课堂不可复制的优点,解决了传统课堂存在的问题。

C. 用户普遍反映网络云平台使用便捷、内容丰富、资源优质。

D. 在线教育促进了优质教育资源的共享共用,产生了巨大的社会价值。

13. 阅读材料一中画线的句子,简要分析复课后“云教育”继续探索的必要性。(4 分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)阅读下面的文章,完成14—17 题。(15 分)

尖山梁的月光

马晓红

①我是尖山梁第一个考进县城高中的,但我不想读书了。我想跟四叔去省城卖面皮。但我不敢跟爹提这事。因为老师对他说过:“哑巴,你这娃是块读书的料,将来一定有出息,一定能光宗耀祖的。”他咿咿呀呀地笑着,硬是塞给老师几个鸡蛋。

②他每天天不亮就进山砍柴,吃过午饭就一头钻进苞谷地,晚上早早把鸡赶进笼,摸摸窝里有没有蛋,然后就着月光编簸箕……

③四叔走的那天,他没有上山,一早就端个小板凳在院坝边上默默坐着。我坐在门槛上,默默地看着他脚下的扁担,看着四叔顺着田埂爬上尖山梁,转个弯不见了人影。他望着尖山梁坐着没动——一直坐到天黑。

④进城上学那天,我很早就醒了。月亮很大很圆,皎洁的月光穿过破损的窗纸,随意地洒在床前,形成凹凸不平的光斑。他蹲在灶台前,见我起来了,盛了一碗红苕稀饭给我,还递给我一小块掺了苞谷面的白面锅盔馍。我吃饭的时候,他整理着背篓。背篓里是一个化肥袋子,装着红苕、苞谷,还有一罐腌菜,那是我的口粮。等我放下碗,他拿出一块折成方形的红布,小心翼翼地递给我——里面大大小小的零钱就是我的学费。

⑤他背起背篓,佝偻着腰,走上弯曲的田埂,在露珠上拖着长长的影子。远处一层一层黑灰的山脊,同样佝偻着腰,陪着我们向前蠕动。我默默地跟在他后面,翻过尖山梁,过了王家岭,沿着李家河,走了差不多两个小时,到了镇上,再花三块钱,坐一个小时的公交车,才到县城。县城很小,学校也不大。还没到校门口,他就停下,卸了背篓,拿出袋子,放在我脚边,打个手势,转身就走了。

⑥我看着他灰色的背影被金色的晨曦吞没,却生不起一点感激。娘带着襁褓中的我嫁给他,没过一天好日子,生病也没钱治,到死连一副像样的棺材也没有。现在,他又把我一个人扔进陌生的县城……

⑦我在老师面前维持着乖巧的样子,在同学面前只有沉默和自卑。我也不愿意回山里,经常以学习紧张为借口,一连几个星期也不回家。

⑧周末,我就在大街小巷乱窜,最终迷上了网络游戏,越陷越深。白天,我上课、下课、吃饭、做作业……晚上,网瘾犯了,就爬墙出去玩一两个小时。学校围墙并不太高,里外都有几棵老树,斜出的虬枝就是最好的梯子。腊月初八那天,虽然下着雪,但我还是忍不住了,等同学们睡熟了,我又偷偷地溜了出去。走进网吧,揉了揉眼睛,跟网管打了个手势,径直向最里面的角落走去。太冷了!只有三四个人,都戴着耳机,盯着电脑,没有人抬头看我。我常坐的位置已经有人了。那人看样子已经玩累了,用一件土灰的衣服蒙着头,蜷曲着身子,趴在桌上睡着了。走近几步,隐约闻到一阵腐木的酸臭,我不由得皱了皱眉,绕到最后一排,仍然选一个靠墙的角落。

⑨那人真的累了,打起了鼾。

⑩网管走过来,拍了拍那人的脊背。鼾声停了,那人抬起头,衣服滑了下来,露出一头稀疏的白发。“外面那么大的雪,我才让你进来,你也不能吵着人啊!”网管小声说着。那人不停地哈腰点头,咿咿呀呀地道歉。网管摇了摇头,做了个“嘘”的手势,走回门口去了。

我心头一颤,像被雷击了一下:那件打着补丁的衣服是我穿旧的,那头花白的头发曾陪我从山里走到城里。脚下背篓里是我吃了十几年的红苕和腌菜……

他支着头发呆,过了一会儿,又趴下了——这次没有打鼾。

我弯着腰,蹑手蹑脚地走出了网吧。巷子里回荡着“吱吱”的脚步声,白白的积雪反射着月光,刺得双眼有点酸痛。

灰色的围墙,在月光下起伏,像夜风下的山脊。昏黄的路灯下,雪花飞舞,泛着亮光,像爹的白发,在尖山梁上摇曳。 (有删改)

14. 请根据提示,将故事情节补充完整。(4 分)

“我”不想进城读书→(1)__________________________→(2) →_________________________“我”明白了爹的苦心

15. 作者仅在文章开头和结尾处称呼“哑巴”为“爹”,请分析原因。

(3 分)

________________________________________________________________________________________________________________

16. 按要求赏析文中画横线的句子。(4 分)

(1)他咿咿呀呀地笑着,硬是塞给老师几个鸡蛋。(从描写手法角度)

____________________________________________________________________________________________________________

(2)远处一层一层黑灰的山脊,同样佝偻着腰,陪着我们向前蠕动。(从修辞角度)

____________________________________________________________________________________________________________

17. “月光”在行文中多次出现,请从结构、手法、情感方面分析其作用。(4 分)

________________________________________________________

三、作文(50 分)

18. 我们到底要成为怎样的人?十几岁的你思考过这个问题吗?生活中,我们阅读过的经典好书,接触过的有趣灵魂,聆听到的智慧话语,或许都会给你启迪。

请你以《我想成为这样的人》为题,写一篇文章。

要求:(1)自选文体(诗歌除外);(2)内容具体充实,不少于500 字;

(3)书写规范、工整,卷面整洁;(4)不得抄袭;

(5)文中不得出现真实的姓名、校名、地名。

第三单元综合素质评价

一、积累运用

1. (1)烈士暮年 (2)猎马带禽归 长歌怀采薇

(3)日暮乡关何处是 (4)月下飞天镜 云生结海楼

(5)庭下如积水空明

(6)征蓬出汉塞 归雁入胡天 攀条折其荣 将以遗所思

2. (1)建树 (2)燥热 (3)殚精竭虑 (4)诚惶诚恐

3. D 【点拨】D.入木三分:形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解深刻。在此形容表演不恰当。故选D。

4. A 【点拨】A. 搭配不当,应把“举行”改为“开展”或“推进”。

5. (1)示例:第十届中华轩辕龙舟大赛在河南举行

【点拨】本题考查给新闻拟写标题。新闻的标题可以根据新闻的导语来拟定,并且按照“对象+ 事件”的形式进行概括。

(2)大公无私、质朴、严于律己、英勇无畏

【点拨】本题考查内容理解。从片段一可知,从将领到普通士兵吃穿差别小,弄到美味的食物甚至会平分,体现他们为人质朴、大公无私;片段二写徐海东烟酒不沾,体现其严于律己;写其作战多,受伤多,体现其英勇无畏;最后一句话也体现了他的朴实。

(3)作者通过采访、对话和实地考察得来“事实”,客观地向全世界报道了中国共产党和红军的真实情况。

【点拨】《红星照耀中国》不仅记录了作者所得的第一手资料,而且深入分析和探究了“红色中国”产生、发展的原因,对中国共产党和中国革命做了客观报道。据此归纳答案即可。

二、阅读

(一)6. (1)消散 (2)坠落 (3)参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

7. (1)青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

(2)自从南朝的谢灵运以来,就再也没有能够欣赏这种奇丽景色的人了。

8. (1)行走 (2)几乎

9. 祠之上/ 两山墙立/ 如丹碧之华叶骈植/ 与山升降。

10. 运用比喻的修辞手法和叠词,生动形象地写出了溪水的清澈、弯曲,以及流动时的无声。

【点拨】本题考查对句子的赏析。从修辞的角度看,把“溪水”比作“白虹”,运用了比喻的修辞手法;从使用词语的角度看,运用“沉沉”这一叠词,写出了溪水的平静无声。

【乙文参考译文】黄溪离永州城约七十里,由东屯向南走约六百步,即到黄神祠。祠的上方,像墙一样竖直的两座山矗立着,红的花和绿的叶好似并驾齐驱到处生长着,随山势高低起伏。红花绿叶中间断开的地方是峭立突出的崖石或岩壁上的孔穴,水中铺满了小石子。过了黄神祠,提起衣服渡水八十步,即到达第一个水潭,十分奇特美丽,几乎无法形容。简单说,它的轮廓恰似一个对劈开的大瓮,侧壁高达千尺,黄溪的水汇聚在潭中。积在潭里的水乌光油亮,像贮了一瓮画眉化妆的油膏。水流像洁白的虹,平稳地静静地流过来,数百尾小鱼正在石下聚集。

(二)11. D 【点拨】据材料一“目前‘云教育’还不能完全代替线下教育,传统课堂仍具有无可取代的重要作用”可知,D 错误。

12. B 【点拨】B. 有误,材料二的图表反映的是学生喜欢的上课模式和线上教育的优点,并没有体现出线上教学“解决了传统课堂存在的问题”。故选B。

13. ①“云教育”具有内容丰富、资源优质、使用便捷等优势。②“云教育”促进优质教育资源共享共用,是推进教育公平的重要途径。③网络运行保障与教师信息技术运用能力还存在不足。④教学内容的设计与教学质量的保证还存在不足。

【点拨】本题考查对材料的理解和概括。作答时应该围绕“云教育”的优势和不足之处展开论述。

(三)14. (1)“我”被迫进城读书 (2)“我”沉迷于网吧,巧遇爹

【点拨】可先划分文章层次,再概括各层次主要内容。

15. ①文章开头称呼“爹”的原因是为了引出人物,交代身份。②结尾处称呼“爹”是为了表达“我”对爹的愧疚、感激、敬重之情,表明“我”已经醒悟。

16. (1)运用神态、动作描写,生动传神地写出了爹的淳朴善良,表达了爹的得意、感激之情,同时也表现出了爹对“我”的未来充满希望。

【点拨】“笑着”是神态描写,父亲因为老师夸“我”是块读书的料,将来一定有出息而高兴。“塞”是动作描写,可见父亲对老师教育“我”、器重“我”的感激之情,表现出父亲善良朴实的品质。

(2)运用拟人的修辞手法,将山脊人格化,生动形象地写出了月夜中山绵延起伏的特点,烘托了“我”不情愿的心情。

【点拨】赏析拟人修辞可按照“运用拟人修辞,生动形象地写出了……,表达了……情感”的格式作答。

17. 结构上:“月光”是文章的线索,推动小说情节的发展,首尾呼应,照应题目。手法上:运用了象征手法,“月光”象征无言的父爱。情感上:情景交融,体现人物情绪的变化。

三、作文

18. 思路点拨:

本题考查命题作文。审题可知,“这样的人”是写作的重点,也就是本文应以刻画人物形象为主,需要用典型的事件来表现人物品质,塑造人物形象。“这样的人”可以是快乐的人、乐观的人、自信的人、勇敢的人、谦虚的人等。要叙述清楚为什么想成为这样的人,把自己的想法、经历叙述清楚,表达自己对“这样的人”的崇敬与追随之情。

范文:

我想成为这样的人

有人想成为“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅那样爱国爱民的人,有人想成为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹那样忧国忧民的人,有人想成为“知之为知之,不知为不知”的孔子那样聪慧睿智的人……

而我呢,我既不想成为鲁迅、孔子那样伟大的人,更不想成为范仲淹那样胸怀天下的人,我只想成为我自己。如果实在要说,那便是我想成为杜甫那样的人。

我不羡慕杜甫的才,也不想拥有杜甫的才。世人羡慕杜甫的才,可谁知那是“读书破万卷”后才有的,那是杜甫的血汗所凝成的。我只喜欢杜甫的真,也只想做一个真的人。

当“安史之乱”致使国家破败、民不聊生之时,心系国家之事的杜甫正当壮年却“白头搔更短,浑欲不胜簪”。当杜甫居住在那破烂不堪的茅草屋,夏天漏雨,冬天刮风,食不果腹时;当他看着家里变成“水帘洞”时;当一家人盖着几年都没有翻弹,散发着霉味,且已被雨水打湿的被子时;当无情的风从破烂的茅草屋上的洞钻进来,狠狠地用它那锋利的爪子撕咬杜甫的肌肤之时,我们伟大的诗圣却想着别人,胸怀天下寒士,喊出“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的最强音。

杜甫的“真”是胸怀博大,与“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的醉生梦死不同;杜甫的“真”是对“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的当头棒喝;杜甫的“真”是关怀百姓,心系天下苍生的典范。

有人曾说过,杜甫与李白是我国古代诗坛的巅峰。的确,他们有“会当凌绝顶,一览众山小”“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情与远大抱负;他们有“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”“天生我材必有用,千金散尽还复来”的超然与豪放;他们有“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的洒脱与豪放。两人各有千秋,杜甫是沉郁的,李白是豪放的。杜甫是“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”,李白是“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。

正因为杜甫的“真”,才有了“三吏三别”,才有了“诗圣”一称,人们才会称其诗为“诗史”,才有了“语不惊人死不休”。杜甫虽远去了,但剩“文章千古事,得失寸心知”。我做不到杜甫那样伟大,但我要做一个真的人,真的我。

物因趣而美,人因善而美,我因真而美。我想成为这样最真的人。

点评:作者以历史名人为素材,表明自己要以他为榜样,想要成为他那样的人。然后用典型的事件来刻画人物形象,表现历史名人的品质。末段再次强调自己的敬佩之情,表达自己一定要做一个像他那样的人的决心,与首段相呼应,使文章结构严谨。在刻画人物形象时,本文十分注重细节描写的运用,做到了叙议结合。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读