【课堂新坐标,同步备课参考】2013-2014学年高中生物(人教版)必修3教师用书:第4章《种群和群落》

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标,同步备课参考】2013-2014学年高中生物(人教版)必修3教师用书:第4章《种群和群落》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2014-07-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第1节种群的特征

(教师用书独具)

●课标要求

列举种群的特征。

●课标解读

1.理解种群的特征及种群密度与其他特征的关系。

2.掌握动、植物种群密度的调查方法。

●教学地位

本节内容包括调查种群密度的方法和种群的数量特征两部分内容,此外还以小字介绍了种群的空间特征。其中种群密度的调查是高考考查的重点内容。

●教法指导

1.本节课的内容包括种群的多个特征,但是 ( http: / / www.21cnjy.com )有轻重详略之分,重点是种群密度,其他特征可以与种群密度相联系,这样有助于学生从整体上把握和理解种群的特征。在学习种群特征时,尽量引用实例,结合社会现实。

2.种群密度是本节的核心概念,但并不是仅仅 ( http: / / www.21cnjy.com )描述性地讲,而是从问题出发,落脚于对科学方法的学习:用样方法测定种群密度。因此,让学生模拟、尝试调查种群密度,是本节的重要教学目标。教材中设计了“探究”活动:用样方法调查草地中某双子叶植物的种群密度。这一活动需要在野外进行,在课堂上难以开展,因此在教学设计中,首先让学生估算豆子的数量,体验统计的方法,然后让部分开展了调查活动的学生,在课堂上介绍其做法,最后布置其他学生在课后开展调查活动。

对于样方法这种科学方法的学习,着重于学生和 ( http: / / www.21cnjy.com )老师之间的讨论和对实际问题的探讨,不能撇开生物学现象只是单纯地讲解数学问题,那样会使学生感到乏味;也不能只讲生物学现象而不结合数学方法,因此二者结合至关重要,要好好把握。

(教师用书独具)

●新课导入建议

回忆初中学习的生物分类的最 ( http: / / www.21cnjy.com )小单位是什么,并举出一些例子,引出“种”的概念。进一步提出“在一定的环境中不同种的生物是如何存在的?”明确各种生物都以一定的数量存在于环境中,引出“种群”的概念,并讨论种和种群有哪些相同和不同之处。引导学生分析种群的概念,并注意一下问题:种群中个体年龄的差异;种群是不是个体的简单的相加。进一步提出:种群有什么特征?

●教学流程设计

学生课前预习:阅读教材P60-63,填 ( http: / / www.21cnjy.com )写【课前自主导学】,完成“思考交流1、2”。 步骤1:情景导课:以【新课导入建议】引出本节课题。 步骤2:通过【课堂互动探究】探究1比较个体、种群和物种,加深对种群概念的理解,通过例1分析提高。 步骤3:学生总结样方法和标志重捕法的方法步骤,通过【实验探究】总结方法,通过例题强化。

步骤6:引导学生以小组合作形式总结 ( http: / / www.21cnjy.com )本课时重要知识点并以网络图形式呈现,互评后参看【本课知识小结】的网络构建。课下完成【课后知能检测】。 步骤5:抢答方式完成【正误判断】并分组互评【当堂双基达标】的1、2、3、4、5题。 步骤4:学生爬黑板画出种群的各特征之间的关系,通过【实验探究】探究2、3总结规律,通过例2、例3分析提高。

课 标 解 读 重 点 难 点

1.理解种群的特征及种群密度与其他特征的关系。2.掌握动、植物种群密度的调查方法。 1.种群密度的调节方法。(重难点)2.出生率、死亡率、年龄组成和性别比例。(重点)

(见学生用书第44页)

种群的概念和基本特征

1.种群的概念

种群

2.基本特征

种群密度;出生率和死亡率;迁入率和迁出率;年龄组成和性别比例。其中最基本的数量特征是种群密度。

1.种群所具有的基本特征,个体也同时具有吗?

【提示】 不具有,个体虽有出生但无出生率,虽有迁入但无迁入率,虽有年龄但无年龄组成。

调查种群密度的方法

1.概念:种群在单位面积或单位体积中的个体数。

2.应用:农林害虫的监测和预报、渔业上捕捞强度的确定等。

3.调查方法

方法 项目 样方法 标志重捕法

步骤 随机选取若干个样方↓计数每个样方内的个体数↓求得每个样方的种群密度↓求所有样方种群密度的平均值 捕获一部分个体↓做上标记后放回原来环境↓一段时间后重捕↓根据重捕到的个体中标记个体数占总个体数的比例估计种群密度

适用范围 植物的种群密度、昆虫卵的密度、植株上蚜虫的密度、跳蝻的密度等,常用取样法:五点取样法和等距取样法 活动能力强、活动范围大的动物

出生率和死亡率、迁入率和迁出率

1.出生率和死亡率

(1)概念:在单位时间内新产生或死亡个体数目占该种群个体总数的比例。

(2)特点:繁殖能力强的种群出生率高,种群增长快。

2.迁入率和迁出率

(1)概念:单位时间内迁入或迁出的个体,占该种群个体总数的比率。

(2)特点:对于研究一座城市人口的变化,迁入率和迁出率更是不可忽视的因素。

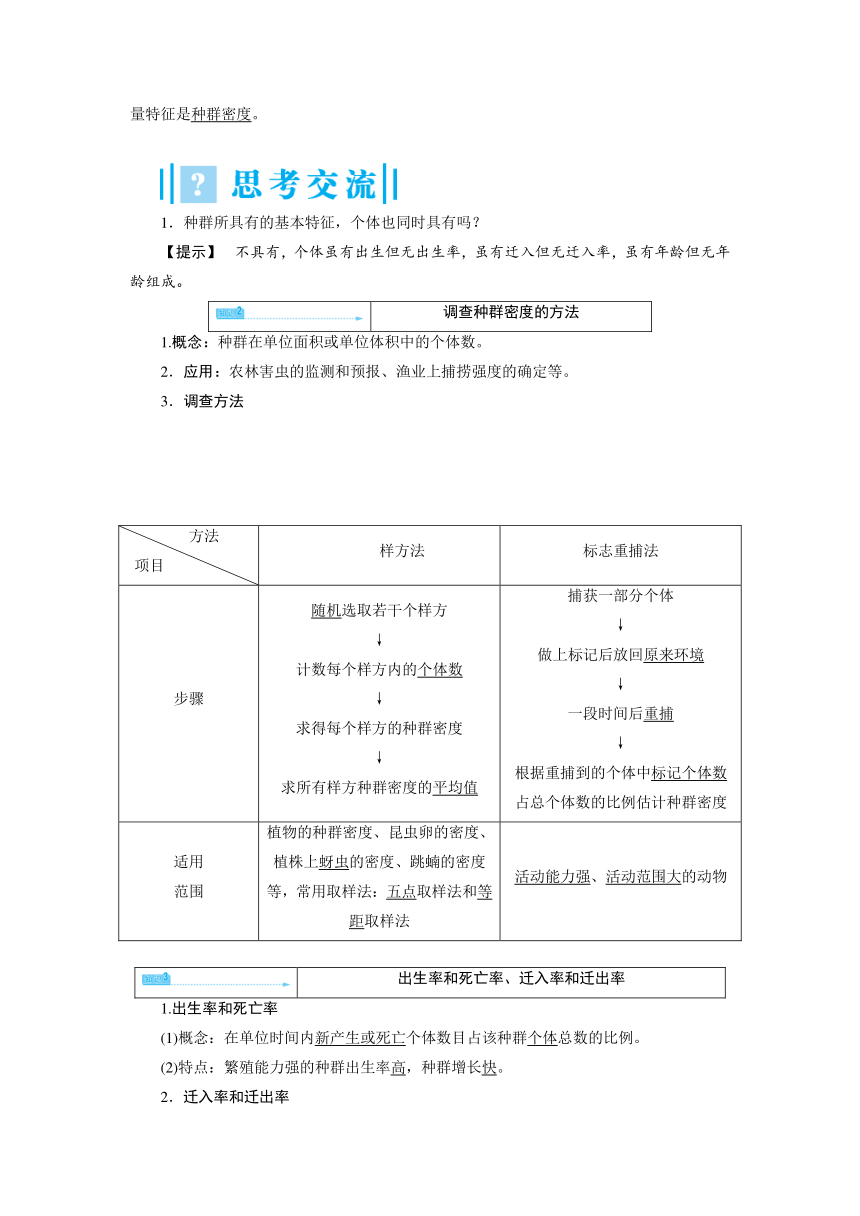

年龄组成

1.概念:一个种群中各年龄期的个体数目的比例。

2.类型

图示 类型名称 种群特征 种群密度变化

增长型 幼年个体数大于成年、老年个体数 增大

稳定型 各年龄期个体数比例适中 较稳定

衰退型 幼年个体数小于成年、老年个体数 减小

2.研究种群的年龄组成有什么意义?

【提示】 可根据年龄组成预测种群的数量变化。

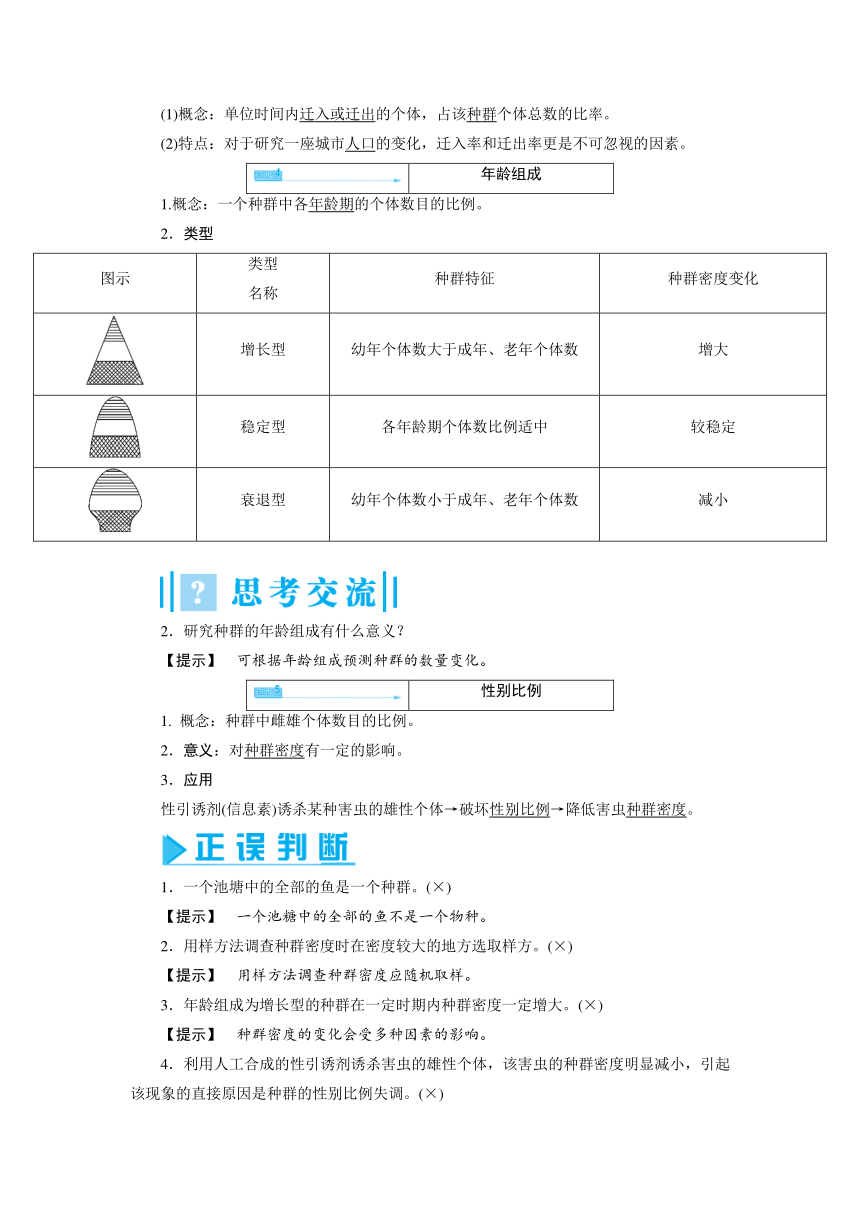

性别比例

1. 概念:种群中雌雄个体数目的比例。

2.意义:对种群密度有一定的影响。

3.应用

性引诱剂(信息素)诱杀某种害虫的雄性个体→破坏性别比例→降低害虫种群密度。

1.一个池塘中的全部的鱼是一个种群。(×)

【提示】 一个池糖中的全部的鱼不是一个物种。

2.用样方法调查种群密度时在密度较大的地方选取样方。(×)

【提示】 用样方法调查种群密度应随机取样。

3.年龄组成为增长型的种群在一定时期内种群密度一定增大。(×)

【提示】 种群密度的变化会受多种因素的影响。

4.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,该害虫的种群密度明显减小,引起该现象的直接原因是种群的性别比例失调。(×)

【提示】 直接原因是出生率下降,间接原因是性别比例失调。

(见学生用书第45页)

个体、种群、物种的比较

【问题导思】

①个体、种群、物种有什么区别?

②三者又是什么样的联系?

1.个体与种群的比较

比较 个体 种群

概念 ①单一的生命体②生命世界的基本单位 ①由许多的同种个体组成②繁殖、进化的基本单位

特征 具有出生、死亡、性别、年龄等特征 ①种群密度②年龄组成和性别比例③出生率和死亡率④迁入率和迁出率

寿命 有限 相对无限

觅食防御能力 较弱 较强

适应环境能力 个体对环境变化的适应能力有限 种群中的不同个体有不同的适应能力

2.物种的特征

物种的特征形态上,不同物种间有明显

差异生理上,同一物种个体能自

由交配,产生可育后代生态上,同种生物要求相同

的生态条件

3.三者的联系

(1)个体通过有机结合组成的整体为种群。

(2)种群是物种存在的基本单位。

同一种群的个体为同一物种;不同种群的个体,可以是同一物种,也可以是不同的物种。

(2012·哈尔滨九中高二期末)a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,b具有出生率、性别比例、年龄组成等特征,那么。a和b分别属于( )

A.个体,种群 B.个体,个体

C.种群,种群 D.种群,个体

【审题导析】 根据a和b所具有的不同特征判断。

【精讲精析】 本题考查种群的特征。 ( http: / / www.21cnjy.com )a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,可以看出应该是指个体水平的特征;b具有出生率、性别比例、年龄组成等特征,这是对种群特征的描述。

【答案】 A

影响种群密度的因素

【问题导思】

①影响种群密度的因素有哪些?

②各因素如何影响种群密度的变化?

1.直接因素

出生率、死亡率以及迁入率、迁出率是决定种群大 ( http: / / www.21cnjy.com )小和种群密度的直接因素。出生率与死亡率及迁入率与迁出率的差值为正时,种群密度增大,相反,种群密度减小。

2.间接因素

年龄组成、性别比例通过影响出生率和死亡率而间接影响种群密度。年龄组成是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。

(1)依据年龄组成,推测出种群出生率和死亡率的关系,从而确定种群的变化趋势:

年龄组成

(2)依据性别比例,推测出种群出生率和死亡率的关系,从而确定种群的变化趋势:

相同年龄组成情况下

性别比例

3.影响种群密度因素间的相互关系图解

说明:除图中影响因素外,气候、天敌、传染病等都影响种群密度的改变。

1.城市人口的剧增——迁入率>迁出率造成的。

2.中国人口的增长——出生率>死亡率造成的,不能单纯说是出生率高造成的。

3.计划生育政策——控制出生率,使增长率下降。

4.利用性外激素诱捕雄蛾——改变性别比例来降低出生率。

5.将性外激素释放到大田里,干扰雌雄蛾正常交尾——降低出生率。

(2013·福州高二测试)下列结合种群特征的概念图所作的分析,错误的是( )

A.利用性引诱剂诱杀害虫会影响③

B.种群密度是种群最基本的数量特征

C.预测种群数量变化的主要依据是④

D.春运期间,广州人口数量变化主要取决于图中的①②

【审题导析】

(1)判断概念图中①②③④表示的内容。

(2)种群的年龄组成影响出 ( http: / / www.21cnjy.com )生率和死亡率,种群的性别比例影响种群的出生率,不影响死亡率。因此,①表示死亡率,②表示出生率,③表示性别比例,④表示年龄组成。

【精讲精析】

选项 分析判断

A 利用性引诱剂诱杀害虫的雄虫,会影响性别比例,进而影响出生率

B 种群密度是种群最基本的数量特征,B项正确

C 预测种群数量变化主要是依据种群的年龄组成,C项正确

D 春运期间,广州人口数量变化主要取决于迁出率和迁入率,D项错误

【答案】 D

种群的年龄组成图解分析

【问题导思】

①种群的年龄组成有哪几种类型?

②如何根据种群的年龄组成预测种群的数量变化?

1.曲线图

图甲 图乙

解读:图甲幼年个体多,老年个体少,出生率>死亡率,种群数量增加,属增长型;而图乙相反,应为衰退型。

2.统计图

下图A、B为两个国家人口的年龄组成图,纵轴示年龄,横轴示各年龄段人口占总人口的百分比。

A B

解读:男女比例在各个年龄段接近1∶1;A国家各个年龄段比例适中,应为稳定型;B国家幼年个体特别多,老年个体少,应为增长型。

3.柱形图

解读:图A中幼年个体少,老年个体多,为衰退型;图B中幼年个体多,老年个体少,为增长型;图C中各年龄段比例适中,应为稳定型。

年龄组成可以预测种群密度的变化,但它受环境中多种因素的影响,最终要落实到死亡率与出生率和迁入率与迁出率上。

(2012·新课标全国卷)某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。关于该种群的叙述,错误的是( )

A.该种群10月份的出生率可能为零

B.天敌的迁入可影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化

D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度

【审题导析】

(1)该动物从出生到性成熟需要6个月。

(2)12月份只有成熟个体和衰老个体,无未成熟个体。

【精讲精析】

选项 分析判断

A、C 据图可知,不同月份种群的 ( http: / / www.21cnjy.com )年龄结构不同,其中4至10月份,个体逐渐发育到性成熟,12月份没有未成熟个体,表明在10月份种群的出生率可能为零,A、C两项正确

B 天敌迁入后,会捕食该种群中年幼或弱小的个体,影响种群的年龄结构,B项正确

D 大量诱杀雄性个体会降低种群的出生率,从而对种群的密度产生影响,D项错误

【答案】 D

种群密度调查的方法

1.样方法

(1)适用范围:多用于植物。

(2)取样方法:五点取样法、等距取样法。

①取样原则:随机取样、不能掺入主观因素,样方数量、面积适当。

②计数原则:计上不计下,计左不计右。即只要计数样方内部和相邻两边及夹角的个体均正确,如下图(涂黑处为所计数个体,现取右、下两边)。

(3)一般操作过程

确定调查对象

选取样方

计数:计数每个样方内调查物种的个体数量,求每个样方的密度

计算种群密度:计算各个样方种群密度的平均值,即为该植物种群密度的估计值

2.标志重捕法

(1)适用范围:活动能力强,活动范围大的动物。

(2)注意事项

①标志物

a.不会影响动物的正常生命活动。

b.不能过分醒目,过分醒目易被捕食。

②数量变动:在研究期间,没有较多个体的出生和死亡,也没有较多个体的迁入和迁出。

(3)一般操作过程

①确定调查对象。

②捕获并标记部分个体:在该种群生存环境中,均匀设置捕获点,捕获一部分个体,并对其进行标志后,再在原地将其放回,并记录个体数量(N1)。

③重捕、计数:一段时间后,在原来的捕获点再次捕获一部分个体,并记录数量(N2)及其中被标志的个体数(N0),然后放回原来的环境。

④计算种群密度:利用公式= 计算出N,即为该种群密度的估计值。

样方法和标志重捕法的结果都有一定的误差,调查范围越大,取样越多,结果准确性越高。

(2012·抚顺高二测试)某同学拟调查一个面积为100 hm2草地上某种双子叶草本植物的种群密度,设计了四个调查方案,其中最可行的是( )

A.计数该草地上该种植物的全部个体数目

B.设置1个1 m2样方,计数样方中该种植物的个体数目

C.随机设置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

D.在该种植物密集处设置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

【审题导析】

植物种群密度的调查方法常用样方法。注意根据所调查的面积和植物种类设置合适的样方,并按照随机取样的原则进行取样。

【精讲精析】 该草地的面积为100 h ( http: / / www.21cnjy.com )m2,为测定如此大面积草地上草本植物和种群密度,可以采取样方法,随机选取若干1 m2的样方,计数每个样方中该种植物的个体数目,然后取其平均值即可。

【答案】 C

本 课 知 识 小 结

网 络 构 建

○种群 概念数量特征出生率和死亡率种群密度概念调查方法迁入率和迁出率年龄组成和性别比例空间特征

结 论 语 句

1.种群是一定自然区域内同种生物的全部个体组成的群体。

2.种群密度是种群最基本的特征。

3.调查种群密度的常用的方法有样方法和标志重捕法。

4.年龄组成有增长型、稳定型和衰退型三种类型,年龄组成可以预测种群的数量变化趋势。

5.种群的空间特征类型有随机分布型、均匀分布型、集群分布型。

(见学生用书第48页)

1.(2013·长沙高二检测)下列有关种群的叙述,正确的是( )

A.种群内的个体之间不能交配繁殖

B.一个池塘中的全部鱼组成一个种群

C.一定区域中的所有老鼠组成一个种群

D.种群是指同一自然区域中同种生物个体的总和

【答案】 D

2.据人口学家统计和预测,墨西哥等发展 ( http: / / www.21cnjy.com )中国家的人口翻一番大约需20~40年,美国需40~80年,瑞典人口将会相对稳定,德国人口将减少。专家们对人口增减动态的预测依据是( )

A.种群数量和密度 B.种群年龄组成

C.种群性别比例 D.出生率和死亡率

【解析】 种群的年龄组成是预测种群数量变化的主要依据,人口预测也不例外。

【答案】 B

3.(2012·海南高考)某小组用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度。下列做法错误的是( )

A.随机取样

B.选择植物生长茂盛处取样

C.根据调查数据估算该种群密度

D.根据地段的形状确定取样方法

【解析】 样方法最主要的是进行随机 ( http: / / www.21cnjy.com )取样,A正确, B错误;根据调查数据取平均数可估算该种群的种群密度,C正确;根据地段的不同可因地制宜采用不同的样方法,如五点取样法和等距取样法等,D正确。

【答案】 B

4.(2012·湖南师大附中测试)在对某 ( http: / / www.21cnjy.com )池塘内鲫鱼种群进行数量调查时,第一次捕捞200尾,全部进行标志后放生;第二次捕捞160尾,其中有标志的鲫鱼10尾,则该池塘内鲫鱼的总数为( )

A.4 000尾 B.3 200尾

C.1 600尾 D.800尾

【解析】 据标志重捕法的计算公式得鲫鱼的总数N==(200×160)/10=3 200(尾)。

【答案】 B

5.(2013·哈尔滨高二检测)种群是在一定自然区域内同种个体的集合,它具有相关的特征。

(1)请完成下面概念图(直接填在空框内)。

(2)调查牧场植物种群密度时常用的方法是______,调查田鼠种群密度时常用的方法是____________。

(3)进行种群数量调查在生产上具有重要的应用价值,请举出两个实例。________________________。

(4)种群除了具有上述特征外,在位置和布局上还具有__________特征。

(5)下图为三个种群的年龄组成曲线图,在下列三个种群中种群密度将减小的是______。

【解析】 (1)出生率与死亡率、迁入 ( http: / / www.21cnjy.com )率和迁出率决定种群大小和种群密度,年龄组成可预测种群大小和种群密度的变化趋势,性别比例对种群大小和种群密度有一定的影响。生物与环境的关系也影响种群密度的变化。(2)植物种群密度的调查方法常用的是样方法,动物种群密度调查常用的是标志重捕法。

(3)种群密度的调查对农林害虫的检测和 ( http: / / www.21cnjy.com )预报、渔业上捕捞强度的确定具有重要意义。(4)种群在位置和布局上具有空间特征。(5)A曲线幼年个体多、老年个体少,属增长型;B曲线各年龄段个体比例适中,属稳定型,C曲线幼年个体少、老年个体多,属衰退型。

【答案】 (1)①出生率 ②迁出率 ③年龄组成 ④性别比例

(2)样方法 标志重捕法

(3)农林害虫的检测和预报;渔业上捕捞强度的确定

(4)空间 (5) C

一、选择题

1.(2013·大同高二期末)下列能构成种群的是( )

A.池塘中的鲫鱼和水库里的鲫鱼

B.一个湖泊中各种鱼类的总和

C.同一块草地中所有的环毛蚓

D.一片森林中各种生物个体的总和

【解析】 解答此类问题主要的依据就是种群的概念,抓住“一定自然区域”“同种”“全部个体”等关键词语。

【答案】 C

2.(2013·景德镇高二测试)下列关于种群的叙述中,正确的是( )

A.不同种群的年龄组成大致相同

B.估算一个种群的出生率和死亡率,即可确定种群密度和大小

C.一个种群由一定自然区域内的全部成年个体组成

D.在自然开放的生态系统中,种群密度会受环境因素影响而波动

【解析】 不同种群的年龄组成是 ( http: / / www.21cnjy.com )不同的,种群密度的大小除受出生率和死亡率的影响之外,还直接受迁入率和迁出率的影响;一个种群是由所有同种个体组成的,而不是只包括成年个体;种群密度受多种因素影响,环境因素会直接影响出生率和死亡率等,所以环境因素会影响种群密度。

【答案】 D

3.甲、乙、丙是同一物种的三个种群,其年龄组成见下表:

年龄期

个体数

甲 乙 丙

幼年期 600 400 200

成年期 400 400 400

老年期 200 400 600

三个种群年龄结构的类型为( )

A.甲是增长型,乙是稳定型,丙是衰退型

B.甲是稳定型,乙是增长型,丙是衰退型

C.甲是增长型,乙是增长型,丙是衰退型

D.甲、乙、丙三个种群都是稳定型

【解析】 甲种群幼年个体多,为增长型;乙种群各年龄段个体数相同,为稳定型;丙种群老年个体多,为衰退型。

【答案】 A

4.(2013·洛阳高二期末)用“样方法”调查蒲公英种群密度的过程是( )

①将某地分为10等份,在每份的中央划一 ( http: / / www.21cnjy.com )个大小为1 m2的样方 ②将某地分为10等份,在每份的中央划一个大小不同的样方 ③计数每个样方内该种群数量,再计算平均值 ④计数每个样方内该种群数量,相加获得总数值

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

【解析】 种群密度为单位面积该个体的数目,所以取样方时大小应相同且为1 m2,计数时应计算平均值即为种群密度。

【答案】 A

5.(2012·哈尔滨测试)某科技小组在调 ( http: / / www.21cnjy.com )查一块方圆为2 hm2的草场中灰苍鼠的数量时,放置了100个捕鼠笼,一夜间捕获了50只,将捕获的灰苍鼠做好标记后在原地放生。5天后,在同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了42只,其中有上次标记的个体13只。则该草场中灰苍鼠的种群数量最接近( )

A.50只 B.42只

C.92只 D.160只

【解析】 本题考查种群数量的 ( http: / / www.21cnjy.com )调查方法,即标志重捕法。由题意可以得出:N∶50=42∶13,该草场中灰苍鼠的种群数量为(50×42)/13=161.5只。

【答案】 D

6.下列有关生物种群数量调查的方法中,正确的是( )

A.调查蝗虫幼虫跳蝻,用标志重捕法

B.调查马尾松,小样方划分为1 m2左右

C.调查蒲公英,只计数小样方内的个体数

D.调查趋光性农业害虫,可用定位设置灯光诱捕,定时计数法

【解析】 调查蝗虫幼虫跳蝻的种群密度, ( http: / / www.21cnjy.com )用样方法。一般而言,北温带地区每个样方的大小,乔木为100 m2,灌木为16 m2,草本为1 m2,所以调查马尾松,小样方划分为100 m2左右。调查蒲公英,除计数小样方内的个体数外,还要把样方两个相邻的边及夹角处的个体统计在内,其他边缘不作统计。

【答案】 D

7.(2013·乌鲁木齐高二测试)甲、乙为某种生物种群的年龄组成曲线,如不考虑其他因素,种群甲和种群乙未来个体数量的发展趋势是( )

甲 乙

A.衰退型和增长型 B.增长型和衰退型

C.稳定型和衰退型 D.稳定型和增长型

【解析】 图甲幼年个体很多,老年个体很 ( http: / / www.21cnjy.com )少,这样的年龄组成为增长型,种群密度增大。图乙幼年个体较少,而老年个体较多,这种年龄组成属于衰退型,种群的密度越来越小。

【答案】 B

8.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,该害虫的种群密度将明显减少,该种群密度下降是因为( )

A.雄性个体数量的减少使雌虫生殖能力下降

B.成年个体大量迁出使幼年个体数量比例减小

C.受人工合成的性引诱剂影响雌性个体也减少

D.种群的性别比例失调使种群的出生率下降

【解析】 影响种群密度的直接因素是出生率和死亡率。性引诱剂诱杀雄性个体,导致种群中性别比例严重失调,从而影响出生率,使种群的密度下降。

【答案】 D

9.(2012·韶关高二联考)下列叙述中,不属于种群空间特征描述的是( )

A.斑马在草原上成群活动

B.每毫升河水中有9个大肠杆菌

C.稗草在稻田中随机分布

D.木棉树在路旁每隔5米种植

【解析】 本题考查种群的特征,意在考查同 ( http: / / www.21cnjy.com )学们理论与实际相结合的能力。B项为种群密度,属于种群的数量特征。A、C、D项分别是种群空间特征中的集群分布、随机分布和均匀分布。

【答案】 B

10.(2011·盐城高二检测)下列有关调查动物种群密度方法的叙述,正确的是( )

A.草地中跳蝻的种群密度一般不采用样方法进行调查

B.对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用样方法调查种群密度

C.运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关

D.对农作物上的蚜虫、植物叶片上的昆虫卵常采用标志重捕法调查种群密度

【解析】 跳蝻活动范围很小,一般用样方法进行 ( http: / / www.21cnjy.com )调查。对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用标志重捕法调查种群密度。运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关。对农作物上的蚜虫、植物叶片上的昆虫卵常采用样方法调查种群密度。

【答案】 C

二、非选择题

11.(2013·烟台高二质检)某同学在测定一个生物种群分布比较均匀的原始森林中山毛榉的种群密度时,采取如下操作:

①选取山毛榉分布比较均匀、长5公里、宽1公里的长方形地块。

②将该地块分成三等份,在每份中央划一个样方。

③样方为边长5米的正方形。

④每个样方内山毛榉的数量记录如下:

样方 第一样方 第二样方 第三样方

个体数 3 5 4

请回答:

(1)根据该同学的调查,该原始森林中山毛榉的种群密度为____________。

(2)该调查结果是否可靠?______。原因是__________________________。

(3)调查甲、乙两草原中所捕获鼠的月龄,它们的月龄构成如图所示:

据图分析:甲草原的鼠种群属于____ ( http: / / www.21cnjy.com )__型;乙草原的鼠种群属于______型。可以预测,______草原鼠所带来的危害将会加重,必须做好防治准备工作。

【答案】 (1)0.16株/m2 (2)不可靠 选取的样方数目太少,每个样方的面积太小 (3)增长 稳定 甲

12.(2013·连云港高二测试)“标 ( http: / / www.21cnjy.com )志(记)重捕法”是动物种群密度调查中的一种常用取样调查法:在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体(M)全部进行标记后释放,经过一段时间后进行重捕,根据重捕中标记个体数(m)占总捕获数(n)的比例,估算出该种群的数量(N)。某研究机构对我国北方草原的一种主要害鼠——布氏田鼠进行了调查。调查样方总面积为2 hm2(1 hm2=10 000 m2),随机布设100个鼠笼,放置1夜后,统计所捕获的鼠数量、性别等,进行标记后放归;3日后进行重捕与调查。所得到的调查数据如下表:

捕获数(只) 标记数(只) 雌性个体数 雄性个体数

初捕 32 32 14 18

重捕 36 4 18 18

(1)假定重捕取样中标记比例与样方总数中标记比例相等,写出样方中种群总数(N)的计算公式______________________。

(2)该草地布氏田鼠的平均种群密度为__ ( http: / / www.21cnjy.com )______只/hm2。事实上田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,上述计算所得的平均种群密度与实际种群密度相比可能会偏________。

(3)综合两次捕获情况,该田鼠种群的性别比例(♀/♂)为________。

(4)在上述调查的同时,还对样方中 ( http: / / www.21cnjy.com )布氏田鼠的洞口数进行了调查(假设样方中只有这一种鼠),平均每100 m2有3.6个洞口,洞口数与田鼠数的比例关系为______。

【解析】 (1)由重捕取样中标记比例 ( http: / / www.21cnjy.com )与样方总数中标记比例相等,可以得到关系式:N(总数)/M(第一次捕捉到的标记数)=n(第二次捕捉数)/m(第二次捕捉到的标记数),即可得出N=Mn/m。(2)根据公式N=Mn/m,计算出2 hm2的个体总数为288只,种群平均密度是144只/hm2。由于第一次捕捉到的个体被标记后,第二次很难捕捉到,导致第二次捕捉的个体中被标记的个体减少,在公式N=Mn/m中由于分母m的值减小,使得N值比实际情况偏高。(3)性别比例为♀(14+18)/♂(18+18)=8∶9。(4)100 m2中田鼠的数量为1.44只,洞口数/田鼠=3.6/1.44=2.5∶1。

【答案】 (1)N=Mn/m (2)144 高

(3)8/9(或32/36) (4)2.5∶1

第2节种群数量的变化

(教师用书独具)

●课标要求

1.尝试建立数学模型解释种群的数量变动。

2.探究培养液中酵母种群数量的动态变化。

●课标解读

1.说明构建种群数量增长模型的方法。

2.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试构建种群增长的数学模型。

3.用数学模型解释种群数量的变化。

4.关注人类的活动对种群数量变化的影响。

●教学地位

本节内容包括三部分:第一部分是构建种群 ( http: / / www.21cnjy.com )增长模型的方法;第二部分是种群数量变化的情况,包括种群数量增长的“J”型曲线、种群数量增长的“S”型曲线、种群数量的波动和下降;第三部分是探究培养液中种群数量的变化。其中种群数量增长的“J”型曲线、种群数量增长的“S”型曲线的特点和探究培养液中种群数量的变化是高考的重点内容。

●教法指导

1.本节课的设计线索是:具体 ( http: / / www.21cnjy.com )→抽象→再具体→再抽象。首先从具体的现象即细菌的分裂出发,根据细菌分裂的规律,尝试性地建立一个数学模型——“J”型曲线,这是从具体到抽象的过程。当把抽象出来的模型应用到实际中时,会发现模型并不一定总是成立的,于是根据具体的问题提出对这个模型的修改,建立新的模型——“S”型曲线。在实际当中又会发现曲线有一个最大值,根据具体情况又提出K值理论。这就是从抽象到具体,然后又由具体到抽象的反复过程。

2.高中学生已经掌握了较扎 ( http: / / www.21cnjy.com )实的数学基础知识,并且接触过一些数学模型的概念,有能力用数学知识建立简单的数学模型。因此,本节是在学生已有知识的基础上,重新构建新的知识。构建时要避免脱离生物学现象单纯地讲数学问题,同时也要强调数学模型在生物学中的重要作用,不能主要讲生物学现象,而只是把数学模型简单地提一提。

3.本节探究实验部分比较丰富,不仅是一个很 ( http: / / www.21cnjy.com )好的建立数学模型的材料,也可以培养学生系统设计实验的能力和自发提出并解决实验中遇到的问题的习惯。在教学中要有意识地注意对学生这方面能力的培养。另外探究实验里涉及到血球计数板,应该向学生讲解清楚它的使用方法。

(教师用书独具)

●新课导入建议

地球上的每种生物都具有很大的生殖潜力,如果这 ( http: / / www.21cnjy.com )种生殖潜力不受食物、空间、天敌和气候条件等的限制而任其发展的话,生物种群会在短期内达到惊人的数量。但是大多数情况下,种群的生存和发展受到资源、空间、天敌等因素的限制,所以其种群的数量增长不可能出现上述现象。那么,种群是数量变化有什么规律呢?

●教学流程设计

学生课前预习:阅读教材P65-69,填写【课 ( http: / / www.21cnjy.com )前自主导学】,完成“思考交流1、2”。 步骤1:情景导课:以【新课导入建议】引出本节课题。 步骤2:以细菌的增殖为例探究种群的“J”增长规律,通过【课堂互动探究】探究1总结规律,通过例1分析提高。 步骤3:探究种群增长的“S”型曲线,通过【课堂互动探究】探究2总结规律,通过例2分析提高。

课 标 解 读 重 点 难 点

1.说明建构种群增长模型的方法。 1.探究培养液中酵母菌种群数量的变化。(重点) 2.种群增长的“J”型和“S”型曲线。(重难点)

2.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。

3.用数学模型解释种群数量的变化。

4.关注人类活动对种群数量变化的影响。

步骤6:引导学生以小组合作形 ( http: / / www.21cnjy.com )式总结本课时重要知识点并以网络图形式呈现,互评后参看【本课知识小结】的网络构建。课下完成【课后知能检测】。 步骤5:抢答方式完成【正误判断】并分组互评【当堂双基达标】的1、2、3、4、5题。 步骤4:通过【实验探究】学习“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”,课外学生完成实验,通过例3强化提高。

(见学生用书第48页)

构建种群增长模型的方法——数学模型

1.研究方法步骤

观察研究对象,提出问题→提出合理假设→用数学形式表达→检验或修正。

2.数学模型的表达形式

(1)数学方程式:优点是科学准确。

(2)曲线图:优点是直观。

种群增长的“J”型曲线

1.含义

理想条件下的种群,以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,大致呈“J”型。

2.数学模型

(1)模型假设

①条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等。

②数量变化:种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年的数量是第一年的λ倍 。

(2)建立模型:t年后种群数量为:Nt=N0λt。

(3)各参数意义:N0为该种群的起始数量,t为时间(年),Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数。

1.“J”型增长的增长率与λ之间有什么关系?

【提示】 增长率==λ-1。

种群增长的“S”型曲线

1.含义:种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线。

2.成因

自然界的资源和空间总是有限的,当 ( http: / / www.21cnjy.com )种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加。使该种群的出生率降低,死亡率增高。当死亡率与出生率相等时,种群的增长就会停止。

3.K值

又称环境容纳量,在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。

4.应用

建立自然保护区,提高其环境容纳量是保护大熊猫的根本措施。

2.一个种群的环境容纳量是不变的吗?

【提示】 不是不变的,在不同的环境条件下,环境容纳量是不同的。

种群数量的波动和下降

1.影响因素

(1)自然因素:如气候、食物、天敌、传染病等。

(2)人为因素:种植业、养殖业的发展,砍伐森林,猎捕动物,环境污染等。

2.数量变化

大多数种群的数量总是在波动中,在不利条件下,种群的数量还会急剧下降甚至消亡。

3.研究意义

有害动物的防治、野生生物资源的保护和利用,濒危动物种群的拯救和恢复。

1.在自然条件下,种群的数量增长与时间关系的曲线为“J”型。(×)

【提示】 在自然条件下种群的数量增长呈“S”型。

2.同一种群的K值是固定不变的。(×)

【提示】 环境条件变化时,K值会发生变化。

3.在种群达到环境容纳量时,种群的出生率和死亡率相等。(√)

4.种群数量达到K值后不再发生变化。(×)

【提示】 环境条件不变时,种群数量达到K值后,会在K值上下波动。

5.在有关“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验中,改变培养液的pH值不影响K值的大小。(×)

【提示】 养分、空间、温度、pH和有毒排泄物等都会影响种群数量的变化。

(见学生用书第49页)

种群增长的“J”型曲线

【问题导思】

①种群在什么样的条件下呈“J”型增长?

②“J”型增长曲线有什么特点?

1.前提条件(判断依据)

若出现以下四种情况中的一个即可判断为“J”曲线:

(1)理想条件下。

(2)食物和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等几个条件同时满足。

(3)外来物种入侵到新的适宜环境的早期阶段。

(4)无环境阻力状况。

2.曲线及解读

(1)“J”型增长曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:个体数。

②前提条件:环境资源无限(理想条件)。

③特点:无K值,持续增加。

④影响因素:N0(起始数量),λ值。

(2)种群增长率曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:种群增长率。

②特点:保持相对稳定。

③增长率大小为:λ-1。

(2013·南平高二测试)下列有关种群增长的“J”型曲线的叙述中,错误的一项是( )

A.某种群在理想条件下,常在一定时期内出现“J”型增长

B.某种群在自然界中,出现无限的“J”型增长

C.种群呈“J”型曲线增长的前提是环境资源是无限的

D.在理想条件下,种群的增长率不变,短期内出现“J”型增长

【审题导析】

(1)种群“J”型增长的条件是理想条件。

(2)“J”型曲线的种群增长率是不变的。

【精讲精析】 种群在理想条件下(即环境资源 ( http: / / www.21cnjy.com )是无限的),常在一定时期内出现“J”型增长,且种群的增长率不变。而在自然界中,由于环境资源是有限的,不可能出现无限的“J”型曲线增长。

【答案】 B

种群增长的“S”型曲线

【问题导思】

①种群增长的“S”型曲线有什么特点?

②“S”型曲线在生产上有什么应用?

1.曲线及解读

(1)“S”型增长曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:种群数量。

②前提条件:环境资源有限。

③特点:开始时经过一个适应环境的停滞期 ( http: / / www.21cnjy.com )后,即进入快速增长时期,种群密度增加,然后增长速度变慢,最后增量和减量相等,种群不再增长而达到最高密度的稳定期,这时种群的数量达到一个最大值。

④达到K值不再增加的原因:资源和空间有限,当种群密度增大时,种内斗争加剧,天敌数量增加,导致出生率下降,死亡率上升,最终达到平衡。

(2)种群增长速率曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:种群增长速率。

②特点:先增大后减小,最后变为0(即K值时),t1对应K/2值,t2对应K值。

2.K值变动的示意图

同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。

(1)在环境不遭受破坏的情况下,K值会在平均值附近上下波动。

(2)环境遭受破坏,K值会下降;当生物生存的环境改善,K值会上升。

3.相关应用

(1)K值的应用

①野生生物资源的保护:保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值。

②有害生物的防治:增大环境阻力(如为防鼠害而封储粮食、消除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值。

③草场放牧,最大载畜量不能超过K值;鱼的养殖也不能超过K值,否则,生态系统的稳定性破坏,导致K值下降。

(2)K/2值的应用

①资源开发与利用:种群数量达到K/ ( http: / / www.21cnjy.com )2值时,种群增长速率最大,再生能力最强;对养殖的生物进行捕捞(捕获)时,捕捞后的种群数量要维持在K/2值处,以保证持续获取高产量。

②有害生物防治:务必及时尽早控制种群数量,严防达到K/2值处。

4.种群增长的两种曲线比较

阴影部分代表环境阻力,也可表示自然选择中被淘汰的部分。

在“S”型曲线图中,有一段时期近 ( http: / / www.21cnjy.com )似于“J”型曲线。但这一段不等于“J”型曲线。因为“J”型曲线是理想条件下的种群增长趋势,“S”型曲线是在环境有限的条件下种群的增长趋势。

(2012·抚顺高二联考)如图为某种群在不同环境条件下数量增长曲线,有关叙述不正确的是( )

A.改善空间和资源条件有望使K值提高

B.BC段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率

C.C点时种群增长率为零,出生率等于死亡率

D.曲线Y表明自然状态下种群数量最终相对稳定

【审题导析】

(1)曲线X为“J”型曲线,曲线Y为“S”型曲线。

(2)“S”型曲线的增长速率在K/2时最大。

【精讲精析】

选项 分析判断

A K值为环境容纳量,K值不是固定不变的,改善空间和资源条件K值会提高,A项正确

B “S”型曲线的增长速率在K/2时最大,BC段种群的增长速率下降,但种群的数量仍在增长,出生率大于死亡率,B项错误

C C点时种群达到了K值,种群增长率为零,出生率和死亡率相等,C项正确

D 曲线Y为“S”型曲线,“S”型曲线表示,自然状态下,种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定,D项正确

【答案】 B

探究培养液中酵母菌种群数量的变化

1.实验原理

(1)可用液体培养基(培养液)培养酵母菌,培养基中种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。

(2)在理想的无限环境中,酵母菌种群的增长呈“J”型曲线;在有限的环境中,酵母菌种群的增长呈“S”型曲线。

(3)可采用抽样检测的方法,进行显微镜计数。

2.实验目的

初步学会酵母菌等微生物的计数及种群数量变化曲线的绘制。

3.材料用具

探究所需要的菌种和无菌马铃薯培养液或肉汤培养液、试管、血细胞计数板(2 mm×2 mm方格)、滴管、显微镜等。

4.方法步骤

试管中加入10 mL无菌马铃薯培养液或肉汤培养液

接种酵母菌到试管中并混合均匀

把试管在28 ℃条件下连续培养7 d

每天抽样检测计数酵母菌数量:①将盖玻片 ( http: / / www.21cnjy.com )放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入到计数板小方格内;②显微镜观察计数一个小方格内的酵母菌数,已知小方格的培养液厚度为0.1 mm,计算出培养液体积;③换算出10 mL培养液中酵母菌总数

将所得数值用曲线图表示,分析酵母菌数量变化规律

5.注意事项

(1)从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差。

(2)结果的记录最好用记录表(如下表)。

时间(d) 1 2 3 4 5 6 ……

数量(个)

(3)每天计数酵母菌数量的时间要固定。

(4)用显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应只计数相邻两边及其顶角的酵母菌。

(5)当小格中的酵母菌过多时,可以增大稀释倍数然后再计数。

酵母菌数量的变化在时间上形成前后自身对照,所以无需设置对照实验。

(2013·淮北高二联考)某生物兴趣小组开展探究实验,课题是:“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”。实验材料:酵母菌菌种和无菌马铃薯培养液、试管、血球计数板(2 mm×2 mm方格)、滴管、显微镜等。

根据以上叙述回答下列问题:

(1)根据所学知识,该课题的实验假 ( http: / / www.21cnjy.com )设是:开始在资源和空间充裕的环境中,酵母菌呈“J”型增长,随着时间推移,由于________________________,酵母菌呈“S”型增长。

(2)该实验是否需要重复实验?________,试解释原因:__________________。

(3)在整个实验过程中,直接从静置的 ( http: / / www.21cnjy.com )培养瓶中取培养液计数的做法是错误的,正确的做法是__________________和____________________________。

(4)若某同学用显微镜观察计数,统计发 ( http: / / www.21cnjy.com )现血球计数板的小方格内酵母菌数量的平均值为13个。假设盖玻片下培养液厚度为0.1 mm,则10 mL培养液中酵母菌个数约______。

(5)试在该实验的基础上,根据你对影响酵母菌种群生长因素的推测,进一步确定一个探究实验的课题:_____。

【审题导析】本题可从以下几点突破:

(1)理解“J”型和“S”型种群增长曲线的成因。

(2)明确有限空间内影响酵母菌数量变化的因素。

(3)熟知本实验的操作步骤和酵母菌数量的计算方法。

【精讲精析】 (1)在有 ( http: / / www.21cnjy.com )限的空间培养酵母菌一定时间后,由于营养物质的消耗,有害代谢产物的积累,pH不适宜,从快速“J”型增长转为“S”型增长。(2)要获得准确的实验数据,必须重复实验,且每次计数也要重复3次,求得平均值。

(3)实验过程中,培养液中酵母菌分 ( http: / / www.21cnjy.com )布不均匀,且培养后期的样液中酵母菌浓度高,因此不能直接从静置的培养瓶中取培养原液计数,而应摇匀培养液后再取样,培养后期的样液稀释后再计数,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,以保证估算的准确性,减少误差。(4)2 mm×2 mm×0.1 mm=0.4 mm3,即每0.4 mm3培养液中平均有13个酵母菌,则10 mL即(104 mm3)培养液中酵母菌数约为13×104/0.4=3.25×105个。(5)影响酵母菌种群生长的因素有营养物质、代谢废物、pH、溶氧等,可选取其中任一因素再进一步探究。

【答案】 (1)环境中资源和空间逐渐变得有限

(2)需要 为了提高实验数据的准确性

(3)摇匀培养液后再取样 培养后期的样液稀释后再计数

(4)3.25×105个

(5)酵母菌的种群数量与营养物质(或代谢废物、pH、溶氧量、温度等)的变化关系

本 课 知 识 小 结

网 络 构 建

结 论 语 句

1.在理想条件下,种群的增长曲线为“J”型;在自然条件下,种群的增长曲线为“S”型。

2.在理想状态下,种群数量增长的数学模型为:Nt=N0λt。

3.在环境条件不受破坏的情况下,一定空间所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。

4.影响种群数量的因素很多,因此种群的数量常常出现波动,在不利条件下,种群数量会急剧下降甚至消亡。

(见学生用书第51页)

1.(2013·安庆高二检测)数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式。建立数学模型一般包括以下步骤:

①根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达

②观察研究对象,提出问题

③通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正

④提出合理的假设

下列排列顺序正确的是( )

A.①②③④ B.②④①③

C.④①②③ D.③①②④

【解析】 数学模型建构步骤:“提出问题→作出假设→数学表达→检验修正”。

【答案】 B

2.(2012·扬州高二期末)下列图中,表示种群在无环境阻力状况下增长的是( )

【解析】 种群在无环境阻 ( http: / / www.21cnjy.com )力状况下的增长是指在空间无限、资源无限和不存在任何天敌的情况下的增长。在这样的条件下,种群会呈“J”型曲线增长,B图所示的增长便属于此种情况。

【答案】 B

3.(2012·烟台高二期末)下图表示有限环境中某一种群的曲线,有关叙述正确的是( )

A.种群在不同的环境条件下,K值是不变的

B.在K值时,种群的增长率最大

C.假设这是一个鼠的种群,可通过降低K值,来减少鼠害

D.假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

【解析】 种群在不同的环境条件下, ( http: / / www.21cnjy.com )K值是不同的。在K值时种群的增长率为零。对有害生物种群,可通过降低K值来减少危害。对鱼的种群,捕捞后的数量保持在K/2,才可持续获得最高产量。

【答案】 C

4.(2012·江门高二检测)有关“探究培养液中酵母菌数量动态变化”的实验,正确的叙述是( )

A.改变培养液的pH不影响K值(环境容纳量)大小

B.用样方法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化

C.取适量培养液滴于普通载玻片后对酵母菌准确计数

D.营养条件并非影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

【解析】 A项错误,环境因素改变 ( http: / / www.21cnjy.com ),种群的K值一般也发生改变。B项错误,应采用的是抽样检测法(血球计数板显微计数)调查玻璃容器中酵母菌数量的变化。C项错误,不是用普通载玻片,而应是血球计数板。

【答案】 D

5.(2013·永州高二测试)如图所示为某种群在不同生态系统中的增长曲线模式图,请据图回答:

(1)如果种群生活在一个理想的环境 ( http: / / www.21cnjy.com )中,种群数量是按a曲线增长,但实际上,在自然环境中________和________都是有限的。种群达到一定数量后势必加剧________,使种群数量增长受到影响,不能按a曲线方式增长。

(2)在一定环境中,除上述 ( http: / / www.21cnjy.com )影响外,种群数量还受其他环境因素的限制。如无机环境方面主要是______的影响。种群数量增长按b曲线方式增长,最多达到K点为止,此时种群增长速率为________。

(3)此外,还有直接影响种群兴 ( http: / / www.21cnjy.com )衰的两对变量是该种群的________和________、________和________。年龄组成是通过影响______________而间接对种群动态变化起作用。

【解析】 “J”型增长曲线是在食物和空间条件 ( http: / / www.21cnjy.com )充足,气候适宜,没有敌害等理想条件下形成的,而在自然情况下,空间、食物都是有限的,当种群达到一定数量后,必定加剧种内斗争,种群数量不会继续增加,而是在K值附近波动,此时种群的增长曲线呈现“S”型。出生率和死亡率、迁入率和迁出率是影响种群数量变化的直接因素,年龄组成可以间接地影响出生率和死亡率进而影响种群数量变化。

【答案】 (1)生活资源(食物) 空间 种内斗争

(2)阳光、温度、水分 0

(3)出生率 死亡率 迁入率 迁出率 出生率和死亡率

一、选择题

1.(2013·西安高二测试)在什么条件下种群数量才会呈指数增长( )

A.当只有食物受到限制时

B.在物种适宜的环境中开始出现食物不足,但不至于影响到该物种在这里的生存

C.只是没有捕食者

D.只有在实验室内的实验条件下

【解析】 因为种群的指数增长只有在空 ( http: / / www.21cnjy.com )间无限、资源无限和不存在任何天敌的条件下才有可能,而这样理想的条件只有在实验室内才能存在,D项正确。A项不正确,因为食物有限会影响种群数量增长,在食物不能充分供应的情况下,种群不可能呈指数增长。B项不正确,因为在一个适宜的环境中食物已开始出现不足,这虽然并未影响到物种在这里生存,但不可能会使种群的数量出现指数增长,因为指数增长的先决条件是资源无限。C项也不正确,因为仅仅失去捕食者的控制作用,种群仍不能实现指数增长,限制种群数量的种种其他因素都还在起作用,如食物不足、空间狭小等。

【答案】 D

2.(2012·常州检测 ( http: / / www.21cnjy.com ))在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,某细菌每20 min就分裂繁殖一代。现将该细菌种群(m个个体)接种到培养基上(资源、空间无限),T h后,该种群的个体总数是( )

A.m·2T B.m·220

C.2 D.m·23T

【解析】 在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,细菌每繁殖一代,增加2倍,呈“J”型曲线增长,其数学公式为N=m·2=m·23T。

【答案】 D

3.“食人鱼”是一种有极 ( http: / / www.21cnjy.com )强生存能力的肉食鱼类,一旦进入自然生态水域,就会造成严重的生态灾难。假如该物种进入某内陆湖泊,下图曲线能准确表达其种群数量变化特点的是( )

【解析】 内陆湖泊中的资源和空间有限,所以进入该湖泊的“食人鱼”的数量增长属于“S”型增长。

【答案】 A

4.(2012·西城高二期末)如图表示有限环境中某一种群增长的曲线。下列有关叙述正确的是( )

①K值是环境条件所允许达到的种群数量最大值

②在K值时,种群的增长率最大

③如果不考虑迁入迁出等其他因素,在K值时出生率等于死亡率

④假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

A.①② B.①④

C.①③ D.③④

【解析】 K值是该有限环境所承载的种 ( http: / / www.21cnjy.com )群数量的最大值,此时,种群的增长率为0,数量不变,出生率等于死亡率;当种群达到K/2值时,增长速率最大;如果是鱼的种群,K/2值时开始捕捞,可持续获得最高产量。

【答案】 C

5.右图为某种群在不同环境下的增长曲线,据图判断下列说法中不正确的是( )

A.a曲线呈J型,b曲线呈S型

B.K表示环境允许的最大值

C.阴影部分可表示因环境阻力存在而被淘汰的个体

D.种群数量达到K值时种群增长最快,是树木砍伐的最佳时期

【解析】 种群数量达到K值时种群增长率 ( http: / / www.21cnjy.com )为0,种群数量维持动态平衡;当种群数量达到K/2值时,种群增长速率最大,因此,林业生产上,树木的数量超过K/2之后进行砍伐,砍伐后保持K/2,树木的增长最快。

【答案】 D

6.(2013·朔州高二期末)生态学家高 ( http: / / www.21cnjy.com )斯在0.5 mL培养液中放入5只大草履虫,在培养第5天后,大草履虫的数量基本维持在375只左右。对此实验认识不正确的是( )

A.高斯实验得到的K值受到培养液量的限制

B.高斯实验得到的K值是375

C.在相同条件下培养变形虫,K值也是375

D.重复此实验,K值有可能不同

【解析】 本题难度中等,考查种群的增长 ( http: / / www.21cnjy.com )曲线。环境容纳量受环境的影响,如培养液的量、温度等;该实验得到的草履虫最大数量为375,即此条件下的K值是375;相同条件下培养变形虫,得到的K值应该不同;重复此实验,不同条件下得到的K值也可能不同。

【答案】 C

7.(2013·洛阳高二联考)某种群死亡率如下图中Ⅱ,出生率如下图中Ⅰ,则在哪一时期此种群的个体总数达到其生活环境负荷量的顶点( )

A.a B.b

C.c D.d

【解析】 图中曲线Ⅰ、Ⅱ分别代表出生率、死亡率,当种群数量达到最大值时,出生率等于死亡率,此时种群增长率为0。

【答案】 C

8.关于图中种群数量变化的说法中错误的是( )

A.种群J型曲线只有在理想条件下才能出现

B.种群呈S型增长过程中,在达到K值之前就是J型增长

C.自然状态下种群数量达到600时,种群的增长率为0

D.环境条件变化时,种群的K值也会发生相应变化

【解析】 只有在理想的状态下,种群才呈现J型 ( http: / / www.21cnjy.com )曲线;种群呈S型增长过程中,在达到K值之前仍然是S型增长;S型增长中种群数量达到K值时,增长率为0;不同环境条件下种群的K值不同。

【答案】 B

9.(2013·秦黄岛高二期末)用牛奶瓶培养黑腹果蝇,观察成虫数量的变化,结果如下表:

时间(天) 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

成虫数(只) 6 10 28 71 131 207 270 302 327 341

根据表中数据分析,下列结果正确的是( )

A.第13~25天,成虫数量增长快的主要原因是个体生长加快

B.第17~29天,成虫增长速率上升,死亡率下降

C.第21~37天,成虫增长速率的下降与种群密度的改变有关

D.第1~37天,成虫数量呈“J”型增长

【解析】 第13~25天,成虫 ( http: / / www.21cnjy.com )数量增长快的主要原因是营养丰富、环境条件适宜;第17~29天,成虫增长速率下降;第21~37天,成虫增长速率的下降与种群密度的改变有关;第1~37天,成虫数量呈“S”型增长,所以C项正确。

【答案】 C

10.(2012·济南高二期末)某 ( http: / / www.21cnjy.com )小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别在4支试管中进行培养(见下表),均获得了“S”型增长曲线。根据实验结果判断,下列说法错误的是( )

试管号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

培养液体积(mL) 10 5 10 5

起始酵母菌数(103个) 10 5 5 10

A.4支试管内的种群初始阶段都经历了“J”型增长

B.4支试管内的种群同时达到K值

C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同

D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降

【解析】 当种群刚迁入一个新 ( http: / / www.21cnjy.com )环境的时候,若环境适宜种群生存,由于这时种群数量不多,环境中的食物、空间等适宜,没有环境阻力,因此种群初始阶段都经历了“J”型增长。然后环境阻力慢慢增大,种群开始呈“S”型增长,K值指的是环境容纳量,到达K值的时间是由环境阻力的大小决定的,因此B项中4支试管内的种群达到K值的时间不同。Ⅳ号试管内的环境阻力最大,因此最先达到K值并有有毒物质的积累,最先开始下降。

【答案】 B

二、非选择题

11.(2013·荆州高二期末)下图表示不同种群在不同环境中的增长曲线,据图回答下列问题:

(1)图中曲线表示种内斗争最激烈的是____ ( http: / / www.21cnjy.com )__段,t3后种群数量不能无限增长的原因是____________________________,同一种群的K值是固定不变的吗?请判断并说明:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)若此图表示池塘中某鱼类种 ( http: / / www.21cnjy.com )群的增长曲线,希望长期获得较高的鱼产量,每次捕捞后该种鱼的数量需保持在______点左右,原因是________________________________________________。

(3)若此图表示某地老鼠种群数量变化,如果灭 ( http: / / www.21cnjy.com )鼠时只采用杀死的办法,采取措施后老鼠的数量会很快恢复到原有的数量。请你依图提出更有效的控制鼠害的方案:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________。

【解析】 (1)在cd段, ( http: / / www.21cnjy.com )种群数量达到最大值,个体间争夺食物、空间等生存条件,种内斗争最激烈。在此段(从t3开始)由于食物、生存空间等是有限的,故种群数量不能无限增长。由于受环境条件的影响,K值不是固定不变的。

(2)若此图表示鱼的种群数量变化,每次捕捞后鱼的数量应保持在K/2(即b点),此时种群的增长最快,有利于种群数量的恢复。

(3)灭鼠时若只是杀死一部分老鼠,鼠 ( http: / / www.21cnjy.com )种群数量下降到c点以下,但很快又恢复到c点。若降低环境容纳量(即K值),如清除垃圾、储藏好食物,可有效地控制鼠害。

【答案】 (1)cd 受到食物、空间等因 ( http: / / www.21cnjy.com )素的限制 同一种群在不同环境条件下K值不是固定不变的。因为不同环境条件下,食物、天敌、气候等条件可能不同

(2)b 既能捕获一定数量的个体,又能使鱼类种群数量尽快的增长和恢复

(3)增加老鼠生存环境阻力(可从食物来源、生活场所、天敌等方面考虑),使环境的容纳量降低

12.(2012·安顺高二联考)某 ( http: / / www.21cnjy.com )研究所对一个河流生态系统进行了几年的跟踪调查。右图表示某种鱼迁入此生态系统后的种群数量增长速率随时间的变化曲线。请分析回答:

(1)图A、B能反映鱼种群数量变化的曲线是______________。

A B

(2)t2时期后,种群数量____ ( http: / / www.21cnjy.com )____,其主要原因是________________________________________________________________________________。

(3)在t1时该种群的年龄组成可能为________型。

(4)若在t2时种群数量为K ( http: / / www.21cnjy.com ),为了保护这种鱼类资源不被破坏,以便持续地获得最大捕鱼量,应使这种鱼的种群数量保持在________水平,因为此时______________。

【解析】 种群增长率与时间的关系 ( http: / / www.21cnjy.com )曲线表明:在一定时间范围内,种群增长率随时间的推移逐渐增加,超过这个时间范围,种群增长率随时间的推移会下降,直到种群增长率为零,即单位时间种群数量不再增长,其原因是种群密度增大,种内斗争加剧,同时捕食者的数量增多,限制了种群数量的增加,也就是负反馈调节。

【答案】 (1)B (2)不再增加 ( http: / / www.21cnjy.com )食物和空间不足、捕食者数量增加、种内斗争加剧(或其他合理答案) (3)增长 (4)K/2 种群增长速率最大(或种群的增长速度最快)

13.(2013·青岛高二期末)下列 ( http: / / www.21cnjy.com )是关于探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验。某生物兴趣小组的同学在三种不同的条件下,观察酵母菌种群的生长情况时,得出下表中的数据(在有氧情况下培养测得的酵母菌数)(×106个/mL)。请根据所学的知识,回答下列有关问题。

培养时间(d)组别 1 2 3 4 5 6 7 8

A 0.8 5.2 5.6 4.8 2.0 0.8 0.4 0.08

B 0.8 1.2 2.0 2.8 3.2 3.6 3.2 3.0

C 0.8 0.4 0.1 0 0 0 0 0

实验研究的三种条件如下:

条件一:无菌水10 mL,加入干酵母液0.1 mL,环境温度28 ℃。

条件二:培养液10 mL,加入干酵母液0.1 mL,环境温度28 ℃。

条件三:培养液10 mL,加入干酵母液0.1 mL,环境温度5 ℃。

(1)三种条件对应的组别编号依次是 ( http: / / www.21cnjy.com )________________________________________________________________________。

(2)请写出主要呼吸作用的反应式__ ( http: / / www.21cnjy.com )______________________________________________________________________。

(3)上述三种条件的设置,可分别用 ( http: / / www.21cnjy.com )来探究________________对酵母菌种群数量变化的影响。如条件一与条件二组合可以探究______对酵母菌种群数量变化的影响;而条件二与条件三组合则可以用来探究______对酵母菌种群数量变化的影响,其中的条件二的设置在该实验中属于__________。

(4)本实验过程中,每隔 ( http: / / www.21cnjy.com )24小时取一定量的酵母菌培养液,用血细胞计数板在显微镜下进行细胞计数,并以多次计数的平均值估算试管中酵母菌种群密度,这种方法称为_______________。每次取样前都应振荡试管,目的是使________________,减少实验中计数误差。如果显微镜视野内酵母菌过多,难以计数,应当采取的措施是__________________。

【解析】 探究“培养液中酵 ( http: / / www.21cnjy.com )母菌种群数量的变化”的实验,在学习时要从实验原理、实验步骤、数学模型建构等方面予以关注。特别是培养液的配制、计数方法、记录表的设计、坐标图的绘制及分析等内容。本实验仍然遵循对照原则、单一变量原则。

【答案】 (1)C、A、B

(2)C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量

(3)培养液、温度(及时间) 培养液 温度 对照实验

(4)抽样检测法(显微计数法) 试管中酵母菌分布均匀加定量无菌水(或定量培养液)稀释(“定量”可不要求)

第3节群落的结构

(教师用书独具)

●课标要求

1.描述群落的结构特征。

2.土壤中动物类群丰富度的研究。

●课标解读

1.识别群落,说出群落水平研究的问题。

2.描述群落的结构特征。

3.尝试进行土壤中小动物类群丰富度的研究。

●教学地位

本节内容包括群落水平上研究的问题 ( http: / / www.21cnjy.com )、群落的物种组成、群落的种间关系、群落的空间结构等内容。其中群落的种间关系和群落的空间结构是高考的重点考查内容。

●教法指导

1.探究活动安排在第一节,主要是考 ( http: / / www.21cnjy.com )虑到内容的衔接和前后知识的联系。探究取样时除了教材所要求的土壤样本外,还应提示并引导学生选择水域环境进行取样,从而丰富探究活动内容,也使学生通过探究不仅了解不同土壤中、不同水域中的物种丰富度不同,土壤和水域环境中的物种丰富度也有差异,进而加深理解不同群落物种丰富度差异的原因。要有探究活动的必要小结和反思,进行自我批评,提出改进意见,使以后的探究活动效果更好。

2.课前准备群落垂直结构和水平结构的 ( http: / / www.21cnjy.com )图片,包括陆地群落、水生群落。最好能在校园内(或学生熟悉的公园)拍摄到一些能反映群落空间结构的照片,这些照片、图片能加深学生对群落空间结构的认识,同时也使他们体验到所学知识就存在于自己熟悉的环境里。

3.结合教材第77页科学·技术·社会“立体农业”,让学生结合学校的实际情况,对学校的绿化提出建议。

(教师用书独具)

●新课导入建议

结合教材第71页“某个池塘中生活的 ( http: / / www.21cnjy.com )部分生物”图,引导学生讨论:1.这个池塘中至少有多少个种群?2.加入池塘中的肉食性鱼类大量减少,池塘中其他种群的数量将会出现怎样的变化?引导学生关注池塘中的生物组成及其有序性,讨论池塘中的种群组成(群落的结构),并关注池塘中生物之间的相互关系。

●教学流程设计

学生课前预习:阅读教材P71-76,填 ( http: / / www.21cnjy.com )写【课前自主导学】,完成“思考交流1、2”。 步骤1:情景导课:以【新课导入建议】引出本节课题。 步骤2:探究群落的概念,通过【课堂互动探究】探究1将个体、种群和群落进行比较,通过例1分析提高。 步骤3:通过教材72页图4-8和图4-9探究群里的物种组成,学生总结物种的丰富度,课下完成“土壤动物类群丰富度的研究”实验,通过例4强化提高。

步骤7:引导学生以小组合作形式总 ( http: / / www.21cnjy.com )结本课时重要知识点并以网络图形式呈现,互评后参看【本课知识小结】的网络构建。课下完成【课后知能检测】。 步骤6:抢答方式完成【正误判断】并分组互评【当堂双基达标】的1、2、3、4、5题。 步骤5:通过教材74页图4-11、图4-12和图4-13总结群落的垂直结构和水平结构,通过【课堂互动探究】探究3总结规律,通过例3分析提高。 步骤4:学生教材72页的资料分析和73页插图让学生总结群落的种间关系,通过【课堂互动探究】探究2总结,通过例2强化提高。

课 标 解 读 重 点 难 点

1.识别群落,说出群落水平上研究的问题。2.描述群落的结构特征。3.尝试进行土壤中小动物类群丰富度的研究。 1.群落的物种组成和种间关系。(重难点) 2.群落的空间结构。(重点)

(见学生用书第52页)

群落水平上研究的问题

1.群落的概念

群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

2.研究的问题

3. 基础:研究群落的基础是研究种群。

群落的物种组成和种间关系

1.群落的物种组成

(1)作用:是区别不同群落的重要特征。

(2)衡量指标:丰富度,即群落中物种数目的多少。

(3)规律:不同群落丰富度不同,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。海拔高度越高,群落丰富度越低。

1.海洋中生存着大量的生物,物种丰富度与海洋的深度存在什么关系?

【提示】 随着海洋深度增加,物种丰富度降低。

2.种间关系

(1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。如:草→兔。

(2)竞争

(3)寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

(4)互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

2.大鲈鱼以小鲈鱼为食,是不是捕食关系?为什么?

【提示】 不是,捕食和竞争都发生在不同种生物个体之间,而大、小鲈鱼为同一物种,是发生在同种生物个体之间的种内斗争。

群落的空间结构

1.形成原因:在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间。

2.类型

类型 现象 决定因素

垂直结构 分层 植物分层:光照强度、温度等动物分层:栖息空间、食物条件

水平结构 镶嵌分布 ①地形变化②土壤湿度和盐碱度的差异③光照强度的不同等

土壤中小动物类群丰富度的研究

1.土壤生物的特点

有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法或标志重捕法进行调查。进行这类研究时,常用取样器进行采集、调查。

2.丰富度的统计方法:一是记名计算法,二是目测估计法。

1.种群是群落的单位。(√)

2.群落中生物个体数目的多少称为丰富度。(×)

【提示】 群落中物种数目的多少称为丰富度。

3.草原生物群落没有垂直结构。(×)

【提示】 草原上的动物有的生活在地上,有的生活在地下,也有分层。生物群落都有垂直结构和水平结构。

4.一块地里的玉米,高低不齐,是群落的垂直结构。(×)

【提示】 垂直结构指不同物种在垂直方向上的分层分布。

①捕食 a.T2噬菌体与大肠杆菌

②竞争 b.狼和兔

③寄生 c.根瘤菌与大豆

④互利共生 d.草原上的羊和牛

【提示】 ①—b ②—d ③—a ④—c

(见学生用书第53页)

个体、种群和群落的比较

【问题导思】

①个体、种群和群落三者有什么联系?

②个体、种群、群落三者的区别表现在哪些方面?

1.个体、种群和群落三者联系

个体是种群的基本组成单位 ( http: / / www.21cnjy.com ),种群是生物群落的组成单位。生物群落各种群间具有复杂的种间关系。依靠这种关系使各种生物在长期自然选择与进化中形成了稳定的彼此适应的有机整体。

2.个体、种群和群落三者区别

个体、种群、群落属于不同的生命层次,其特 ( http: / / www.21cnjy.com )征各不相同。生物群落的基本特征包括群落中物种的丰富度、群落的生长形式(如森林、灌木、草地、沼泽等)和结构(垂直结构、水平结构)。三者关系可表示为:

物种丰富度的特点

1.生物群落的生态环境越优越,组成群落的物种越丰富。

2.丰富度随纬度的增加而减少。

3.丰富度随海拔高度的增加而减少。

4.丰富度随水深度的增加而减少。

(2012·四平高二检测)下列各项中,分别属于种群和群落的是( )

A.生活于某池塘中的全部草鱼与全部生物

B.一片森林中的全部蛇与全部鸟

C.一片森林中的全部响尾蛇与全部植物

D.一座高山上的全部马尾松与全部油松

【审题导析】

(1)种群是一定区域内的同种生物。

(2)群落是一定区域内的所有生物。

【精讲精析】 蛇、鸟都是一类生物 ( http: / / www.21cnjy.com )的总称,如蛇包括眼镜蛇、蝮蛇、响尾蛇等,鸟包括喜鹊、麻雀等。森林中的全部植物不能构成群落,未包括森林中的其他生物,如动物、微生物等。某池塘中的全部草鱼为同一种鱼,全部生物属于群落。

【答案】 A

群落的种间关系

【问题导思】

①一个池塘中,鲫鱼与鲤鱼之间是什么关系?

②大豆与根瘤菌、噬菌体与细菌之间分别是什么关系?

关系名称 数量坐标图 特点 举例

寄生 对寄主有害,对寄生生物有利。如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活得更好 蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌

竞争 图a图b 数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。两种生物生存能力不同,如图a;生存能力相同,如图b 牛与羊;农作物与杂草;大草履虫与小草履虫

捕食 一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化 羊和草;狼与兔;青蛙与昆虫

1.竞争关系可致使劣势物种灭绝,以利于优势种得到更多的资源与空间。

2.捕食关系中,捕食者一般不会导 ( http: / / www.21cnjy.com )致被捕食者灭绝;寄生关系中,寄生生物一般不会导致宿主死亡。这都与长期的自然选择有关,在相互选择的作用下,捕食者与被捕食者,寄生者与宿主长期共存。

(2012·北京高考)金合欢蚁生活在金合欢树上,以金合欢树的花蜜等为食,同时也保护金合欢树免受其他植食动物的伤害。如果去除金合欢蚁,则金合欢树的生长减缓且存活率降低。由此不能得出的推论是( )

A.金合欢蚁从金合欢树获得能量

B.金合欢蚁为自己驱逐竞争者

C.金合欢蚁为金合欢树驱逐竞争者

D.金合欢蚁和金合欢树共同(协同)进化

【审题导析】

(1)金合欢树为金合欢蚁提供花蜜。

(2)金合欢蚁为金合欢树驱逐害虫。

【精讲精析】

选项 分析判断

A 金合欢蚁以金合欢树的花蜜等为食,因此金合欢蚁可从金合欢树获得能量,A正确

B 由于金合欢蚁和其他植食动物都以金合欢树为食,金合欢蚁又可保护金合欢树免受其他植食动物的伤害,因此金合欢蚁与其他植食动物间是竞争关系,B正确

C 金合欢蚁驱逐的是自己的竞争者,而不是金合欢树的竞争者,C错误

D 金合欢蚁与金合欢树在长期的进化过程中相互选择,共同进化,D正确

【答案】 C

群落结构

【问题导思】

①群落的垂直结构和水平结构形成的原因是什么?

②群落的垂直结构和水平结构的形成有什么意义?

1.群落结构形成的原因及意义

(1)原因:群落的垂直结构与水平结构都与环境中生态因素有关,垂直结构和水平结构的具体表现都是在长期自然选择基础上形成的对环境的适应。

(2)意义:生物在垂直方向及水平方向上的位置配置关系有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。

2.群落结构的分析

(1)垂直结构(以森林植物为例)

①图解

②由上图分析植物的分层分布与光照强度有关。群落中的光照强度总是随着高度的下降而逐渐减弱。

乔木层…………接受全光照

灌木层…………利用全光照的10%

草本层…………仅利用全光照的1%~5%

苔藓地衣层……仅利用微弱的光照

③动物的分层与其食物及栖息场所等有关。可以说,群落中植物的分层现象决定了动物的分层现象。

鹰、杜鹃…………森林上层

画眉……………灌木层

野猪……………地面活动

蚯蚓及部分微生物……落叶层和土壤

(2)水平结构

①分布特点:镶嵌分布

②影响因素:地形变化、土 ( http: / / www.21cnjy.com )壤湿度和盐碱度差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同、人与动物的影响等。我国南北群落水平结构的差异主要受温度影响,而东西群落水平结构的差异主要受水分的影响。

(2012·衡水中学高二期末)对生物群落结构的叙述,不正确的是( )

A.垂直结构是自然选择的结果

B.垂直结构显著提高了植物利用环境资源的能力

C.在水平方向上,不同地段的生物种类往往也有差别

D.动物之所以有分层现象,主要与光照有关

【审题导析】

(1)群落结构形成的原因和意义。

(2)群落中动物分层的原因。

【精讲精析】 群落的结构都是在 ( http: / / www.21cnjy.com )自然选择的基础上形成的对环境的适应;群落的结构有利于提高对环境资源的充分利用;水平方向上不同地段的生物种类有所差别;动物的分层现象,主要与植物(食物或栖息环境)有关。

【答案】 D

土壤动物类群丰富度的研究

1.探究原理

(1)调查方法:常用取样器取样的方法进行采集、调查。

(2)丰富度的统计方法通常有两种:一是记名计算法;二是目测估计法。

2.探究步骤

准备——

取样——

采集小动物——

观察和分类——

统计和分析——

3.研究过程中的注意事项

(1)从不同营养环境中采集的土壤样本要分别统计,如实记录。

(2)尽可能多地收集小动物。

(3)同样营养土壤,多组同学进行统计比较。

(4)识别命名要准确。

4.实验结果分析,得出结论

组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构也越复杂。

(2012·广东高考)有关土壤动物研究的叙述,正确的是( )

A.土壤动物群落不存在分层现象

B.土壤动物种间关系主要是互利共生

C.土壤盐碱度不同,土壤动物群落结构有差异

D.随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物类群丰富度

【审题导析】

(1)根据动物群落存在垂直结构可推导出动物群落也有分层现象,不只是表层土中有小动物。

(2)互利共生只是种间关系的一种。

【精讲精析】 由于不同的土壤层 ( http: / / www.21cnjy.com )面为不同的生物提供了栖息地,土壤中的群落也存在垂直分布,所以A错误;土壤中动物的种间关系,除了互利共生之外,还有捕食、寄生、竞争,这些无主次之分,所以B错误;土壤表层只有一部分小动物分布,应该选择取样器取样法调查小动物的丰富度,所以D错误。

【答案】 C

本 课 知 识 小 结

网 络 构 建

结 论 语 句

1.同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。

2.群落中物种数目的多少称为丰富度。

3.常见的种间关系有捕食、寄生、竞争和互利共生等。

4.群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,森林、草原、湖泊等生态系统都存在垂直结构和水平结构。

(见学生用书第55页)

1.(2013·淮南高二期末)下列生物群体属于生物群落的是

( )

A.一片森林中的各种乔木、灌木和草本植物

B.一个池塘中的各种水生植物和水生动物

C.一片草地上的各种杂草等植物和兔、鼠、昆虫等动物以及各种蘑菇等大型真菌

D.一座山上的各种植物、动物、菌类等全部生物

【解析】 在该题的四个选项中,A、 ( http: / / www.21cnjy.com )B、C项虽然包括的生物种类依次增多,但最终也没有包括全部生物。因此,都不属于生物群落。其中C项虽然提到了大型真菌,但还有小型真菌以及其他菌类等微生物没有提及。

【答案】 D

2.(2012·湖北长阳一中高二期末)下列有关群落的叙述,错误的是( )

A.研究种群是研究群落的基础

B.群落水平上研究的问题就是研究群落丰富度

C.不同群落的物种数目有差别

D.一个群落中的物种,都不是随机地聚集在一起的

【解析】 种群是组成生物群落的基本单位, ( http: / / www.21cnjy.com )群落是各种群间依靠复杂的种间关系在长期自然选择与进化中形成的有机整体。群落水平上研究的问题有许多,群落丰富度仅是其水平上研究的问题之一。

【答案】 B

3.(2012·大纲全国卷)一块农田中有豌豆、杂草、田鼠和土壤微生物等生物,其中属于竞争关系的是( )

A.田鼠和杂草

B.豌豆和杂草

C.豌豆和其根中的根瘤菌

D.细菌和其细胞内的噬菌体

【解析】 竞争是两种生物生活在一起,相互争夺资源和空间等现象,故B正确。

【答案】 B

4.引起森林群落中植物和动物垂直分层现象的主要因素分别是( )

A.温度、食物 B.温度、光照

C.湿度、温度 D.光照、食物

【解析】 生物群落具有明显的分层 ( http: / / www.21cnjy.com )现象。对于植物来讲,阳光对植物的生理和分布起决定性作用,因此决定植物分层的主要因素是光照,动物垂直分层则与食物有关。

【答案】 D

5.(2013·吉林高二测试)完成下列探究活动。

(一)探究:土壤中小动物类群丰富度的研究。

实验材料:土壤中的小动物。这些小动物对动植物遗体的______起重要的辅助作用。

探究问题:可以调查某处土壤中小动物类群 ( http: / / www.21cnjy.com )丰富度;也可以通过调查来比较不同土壤中小动物类群的丰富度;还可以考虑在不同时间(如白天与晚上)或不同空间(如不同深度土层)小动物类群的丰富度。

(二)探究过程:

(1)准备

①制作______。因为土壤中的动物活动 ( http: / / www.21cnjy.com )能力较强,而且身体微小。因此不适用于______法或__________法进行调查,常采用______取样进行采集、调查的方法。

②记录。记录调查地点的______和______的主要情况。

(2)取样:选择取样地点,将 ( http: / / www.21cnjy.com )表土上的落叶轻轻拨开,用手来回旋转罐子,将其按入土中,按压到罐底与地表几乎齐平,用花铲将罐内的土连罐子一起挖出,将罐子中的土倒入______中,袋上应标明取样的________和________等。

(3)采集小动物:采集体形较小的动物可以用______采集。

(4)观察和分类

①可借助有关的______查清小动物的名称,并分类。

②观察:体型大,直接识别;体型小,______________。

(5)统计和分析。丰富度的统计方法通常有两种:

一是______;二是__________________。

【答案】 (一)分解

(二)(1)①取样器 样方 标志重捕 取样器 ②地形 环境

(2)塑料袋 地点 时间 ( http: / / www.21cnjy.com ) (3)吸虫器 (4)①动物图鉴②用镊子或吸管取出,放在载玻片上,用放大镜或实体镜观察 (5)记名计算法 目测估计法

一、选择题

1.(2013·黑河高二测试)下列实例中,不能构成群落的是( )

A.西双版纳的所有热带雨林生物

B.青藏高原上的所有高山苔原生物

C.海南岛清澜港保护区的所有红树林生物

D.大兴安岭的全部红松

【解析】 西双版纳的热带雨林、青藏高原上 ( http: / / www.21cnjy.com )的高山苔原都是由多种生物组成的。海南岛清澜港保护区的红树林,并不只有一个红树物种,还包括与它有直接或间接关系的其他植物、动物、微生物等。而大兴安岭的全部红松,是由单一的物种——红松组成的,不能构成群落而仅是一个种群。

【答案】 D

2.下列不属于在群落水平上研究的问题是( )

A.种群种类的多少

B.种群密度的大小

C.群落中的优势种群和劣势种群

D.种群的空间分布及其相互关系

【解析】 A、C、D属于群落水平上的研究,种群密度为种群最基本的特征,属于种群水平上研究的问题。

【答案】 B

3.(2012·东北师大附中测试)为了 ( http: / / www.21cnjy.com )降低一种真菌对果树的毒害,园艺家引入一种形态结构、生理特征和原真菌相似,但毒性较低的真菌,从而使果树增产,园艺家利用的原理是( )

A.寄生 B.竞争

C.捕食 D.共生

【解析】 本题考查群落中各种生物之间的 ( http: / / www.21cnjy.com )关系。为了降低一种真菌对果树的毒害,引入另一种真菌从而使果树增产,新种的真菌与原来的真菌争夺资源和空间,可以得出这两种真菌之间是竞争关系。

【答案】 B

4.下列关于群落的叙述不正确的是( )

A.植物群落垂直分层现象与光照有关

B.动物群落垂直分层现象与植物有关

C.植物群落水平分布现象与地形有关

D.动物群落水平分布一般都是均匀的

【解析】 动物的水平分布一般是不 ( http: / / www.21cnjy.com )均匀的,其主要影响因素是食物的分布。植物的垂直分层与光照有关,阳生植物分布在上层,阴生植物分布在底层,动物的垂直分布主要与植物的分层及其栖息方式和食物来源有关。

【答案】 D

5.(2012·上海高考)下图代表一定区域中不同物种的分布状况,其中物种多样性最高的是( )

【解析】 A和B中皆有3个 ( http: / / www.21cnjy.com )物种,C和D中都是4个物种,D中4个物种分布较均匀。物种数一定的总体中,物种数量分布越均匀物种多样性越高,所以D中的物种多样性最高。

【答案】 D

6.(2012·大纲全国卷)下列关于森林群落垂直结构的叙述错误的是( )

A.群落中的植物具有垂直分层现象

B.群落中的动物具有垂直分层现象

C.动物在群落中的垂直分层与植物的分层有关

D.乔木层的疏密程度不会影响草木层的水平结构

【解析】 垂直结构是指生物在垂直方 ( http: / / www.21cnjy.com )向上,群落具明显分层现象,故A、B正确;动物的垂直结构与植物提供的栖息场所和食物有关,C正确;乔木层的疏密程度影响下层的光照强度,从而影响草本植物的水平结构,D错误。

【答案】 D

7.(2013·临沂高二测试 ( http: / / www.21cnjy.com ))右图纵向表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。下列对此图的分析,错误的是( )

A.海洋中的鱼类具有垂直分层现象

B.此图表明鱼类对食物的竞争状况

C.此图表明海洋中鱼类的捕食状况

D.此图表明海洋中鱼类的共生关系

【解析】 由曲线图可知,丙主要分布在浅 ( http: / / www.21cnjy.com )水层,乙主要分布于中部,而甲主要分布于水底,在垂直方向上,具有明显的分层现象。由食物分布可知,甲、乙、丙三种鱼的食性存在较多重叠,因此三者之间存在不同程度的竞争。由以上可知,三种鱼类之间不存在共生关系。

【答案】 D

8.(2012·龙岩一中高二期末)能说明生物群落在垂直方向上具有分层现象的是( )

A.森林中有乔木层、灌木层和草本层

B.森林中树木的间隙有较多的灌木和草丛

C.一片竹林中竹子高矮不一

D.鹿群中有的鹿高,有的鹿矮

【解析】 B项中所描述的是群落水平方向上的种群分布情况;C、D项属种群范畴;A项是群落垂直方向上的分层现象。

【答案】 A

9.某研究性学习小组在对某地土壤动物丰富度的研究时,绘制了如图所示的结果,据图表分析正确的是( )

A.该研究小组在每一采样点采取分层定量采集

B.鞘翅目为该地区土壤动物的优势类群

C.土壤动物的丰富度与农药的使用有关

D.蔬菜地较适合土壤动物的生活

【解析】 通过坐标图可知,横坐标表示土壤的 ( http: / / www.21cnjy.com )采集地点,纵坐标表示种群中个体的数量,而图例表示的是不同物种。在三个取样点中,5年蔬菜地与10年蔬菜地相比两个取样地的物种都为5种,但10年蔬菜地中动物的总数量远大于5年蔬菜地,而且弹尾目都为优势种,相比两者,大田中物种只有3种,不太适宜土壤动物生活。上述取样过程中有个体数的统计,应为等量取样,但并没有分层,从图示中也没法判定农药与物种丰富度的关系。

【答案】 D

10.(2013·三门峡 ( http: / / www.21cnjy.com )高二期末)潮间带满潮池中常见的滨螺是捕食者,吃很多藻类,尤其喜食小型绿藻(浒苔)。如图为藻类种类数与滨螺密度的关系,下列说法错误的是( )

A.各种藻类存在竞争关系

B.若没有滨螺,藻类多样性会降低

C.滨螺密度越大,藻类种类数越少

D.滨螺在中等密度时,藻类多样性程度最高

【解析】 本题主要考查了群落中的种间关系。由 ( http: / / www.21cnjy.com )题意知滨螺与各种藻类的关系为捕食,各种藻类都是自养型的生物,它们之间争夺空间、阳光和无机离子,应为竞争关系。由图中可知,藻类种类数随着滨螺密度的增加先增加后减少,在滨螺中等密度时,藻类多样性程度最高。

【答案】 C

二、非选择题

11.(2013·衡阳高二联考 ( http: / / www.21cnjy.com ))在珠穆朗玛峰的河谷森林里,有一种雀鸟总是成群地在森林的上层活动,吃高大乔木的种子。煤山雀、黄腰柳莺等鸟类总是在森林的中层营巢。血雉和棕尾虹雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面的苔藓和昆虫。请分析回答下列问题:

(1)该森林中共同生活的各种生物都有密切的关系,如煤山雀、黄腰柳莺间的关系是______,血雉和昆虫则是______关系。

(2)在这个森林中,除了上面提到的各种生 ( http: / / www.21cnjy.com )物外,还有一类生物没有提到,它们主要是各种__________,这类生物主要生活在______里,这里所有的生物共同构成了一个______。

(3)上述各种生物在垂直方向上表现出的明显的分层现象,应该称为__________________。

【解析】 从题中可以得到信息,煤 ( http: / / www.21cnjy.com )山雀和黄腰柳莺都生活在森林的中层,二者之间的食物会有重叠,所以它们之间存在竞争关系;而血雉是以苔藓和昆虫为食,所以它跟昆虫存在捕食关系。在生物群落中还有各种微生物也是比较重要的角色,包括各种细菌和真菌,主要生活在土壤里,属于分解者。河谷森林里面的所有生物共同构成了一个生物群落。而各种生物在垂直方向上的分层现象就称为群落的垂直结构。

【答案】 (1)竞争 捕食

(2)细菌、真菌 土壤 生物群落

(3)群落的垂直结构

12.(2013·宿迁高二 ( http: / / www.21cnjy.com )质检)生态学家高斯曾在实验室里做过这样的实验:他将两种草履虫,即大草履虫和双小核草履虫分别培养在容器中,各给予细菌为食物,不久两种草履虫分裂繁殖并和细菌数量达到平衡。但是如把两种草履虫放在同一培养皿中,给予细菌混合培养,16天后,结果如图所示。

(1)从图中可以看出:混合培养后,能正常

(教师用书独具)

●课标要求

列举种群的特征。

●课标解读

1.理解种群的特征及种群密度与其他特征的关系。

2.掌握动、植物种群密度的调查方法。

●教学地位

本节内容包括调查种群密度的方法和种群的数量特征两部分内容,此外还以小字介绍了种群的空间特征。其中种群密度的调查是高考考查的重点内容。

●教法指导

1.本节课的内容包括种群的多个特征,但是 ( http: / / www.21cnjy.com )有轻重详略之分,重点是种群密度,其他特征可以与种群密度相联系,这样有助于学生从整体上把握和理解种群的特征。在学习种群特征时,尽量引用实例,结合社会现实。

2.种群密度是本节的核心概念,但并不是仅仅 ( http: / / www.21cnjy.com )描述性地讲,而是从问题出发,落脚于对科学方法的学习:用样方法测定种群密度。因此,让学生模拟、尝试调查种群密度,是本节的重要教学目标。教材中设计了“探究”活动:用样方法调查草地中某双子叶植物的种群密度。这一活动需要在野外进行,在课堂上难以开展,因此在教学设计中,首先让学生估算豆子的数量,体验统计的方法,然后让部分开展了调查活动的学生,在课堂上介绍其做法,最后布置其他学生在课后开展调查活动。

对于样方法这种科学方法的学习,着重于学生和 ( http: / / www.21cnjy.com )老师之间的讨论和对实际问题的探讨,不能撇开生物学现象只是单纯地讲解数学问题,那样会使学生感到乏味;也不能只讲生物学现象而不结合数学方法,因此二者结合至关重要,要好好把握。

(教师用书独具)

●新课导入建议

回忆初中学习的生物分类的最 ( http: / / www.21cnjy.com )小单位是什么,并举出一些例子,引出“种”的概念。进一步提出“在一定的环境中不同种的生物是如何存在的?”明确各种生物都以一定的数量存在于环境中,引出“种群”的概念,并讨论种和种群有哪些相同和不同之处。引导学生分析种群的概念,并注意一下问题:种群中个体年龄的差异;种群是不是个体的简单的相加。进一步提出:种群有什么特征?

●教学流程设计

学生课前预习:阅读教材P60-63,填 ( http: / / www.21cnjy.com )写【课前自主导学】,完成“思考交流1、2”。 步骤1:情景导课:以【新课导入建议】引出本节课题。 步骤2:通过【课堂互动探究】探究1比较个体、种群和物种,加深对种群概念的理解,通过例1分析提高。 步骤3:学生总结样方法和标志重捕法的方法步骤,通过【实验探究】总结方法,通过例题强化。

步骤6:引导学生以小组合作形式总结 ( http: / / www.21cnjy.com )本课时重要知识点并以网络图形式呈现,互评后参看【本课知识小结】的网络构建。课下完成【课后知能检测】。 步骤5:抢答方式完成【正误判断】并分组互评【当堂双基达标】的1、2、3、4、5题。 步骤4:学生爬黑板画出种群的各特征之间的关系,通过【实验探究】探究2、3总结规律,通过例2、例3分析提高。

课 标 解 读 重 点 难 点

1.理解种群的特征及种群密度与其他特征的关系。2.掌握动、植物种群密度的调查方法。 1.种群密度的调节方法。(重难点)2.出生率、死亡率、年龄组成和性别比例。(重点)

(见学生用书第44页)

种群的概念和基本特征

1.种群的概念

种群

2.基本特征

种群密度;出生率和死亡率;迁入率和迁出率;年龄组成和性别比例。其中最基本的数量特征是种群密度。

1.种群所具有的基本特征,个体也同时具有吗?

【提示】 不具有,个体虽有出生但无出生率,虽有迁入但无迁入率,虽有年龄但无年龄组成。

调查种群密度的方法

1.概念:种群在单位面积或单位体积中的个体数。

2.应用:农林害虫的监测和预报、渔业上捕捞强度的确定等。

3.调查方法

方法 项目 样方法 标志重捕法

步骤 随机选取若干个样方↓计数每个样方内的个体数↓求得每个样方的种群密度↓求所有样方种群密度的平均值 捕获一部分个体↓做上标记后放回原来环境↓一段时间后重捕↓根据重捕到的个体中标记个体数占总个体数的比例估计种群密度

适用范围 植物的种群密度、昆虫卵的密度、植株上蚜虫的密度、跳蝻的密度等,常用取样法:五点取样法和等距取样法 活动能力强、活动范围大的动物

出生率和死亡率、迁入率和迁出率

1.出生率和死亡率

(1)概念:在单位时间内新产生或死亡个体数目占该种群个体总数的比例。

(2)特点:繁殖能力强的种群出生率高,种群增长快。

2.迁入率和迁出率

(1)概念:单位时间内迁入或迁出的个体,占该种群个体总数的比率。

(2)特点:对于研究一座城市人口的变化,迁入率和迁出率更是不可忽视的因素。

年龄组成

1.概念:一个种群中各年龄期的个体数目的比例。

2.类型

图示 类型名称 种群特征 种群密度变化

增长型 幼年个体数大于成年、老年个体数 增大

稳定型 各年龄期个体数比例适中 较稳定

衰退型 幼年个体数小于成年、老年个体数 减小

2.研究种群的年龄组成有什么意义?

【提示】 可根据年龄组成预测种群的数量变化。

性别比例

1. 概念:种群中雌雄个体数目的比例。

2.意义:对种群密度有一定的影响。

3.应用

性引诱剂(信息素)诱杀某种害虫的雄性个体→破坏性别比例→降低害虫种群密度。

1.一个池塘中的全部的鱼是一个种群。(×)

【提示】 一个池糖中的全部的鱼不是一个物种。

2.用样方法调查种群密度时在密度较大的地方选取样方。(×)

【提示】 用样方法调查种群密度应随机取样。

3.年龄组成为增长型的种群在一定时期内种群密度一定增大。(×)

【提示】 种群密度的变化会受多种因素的影响。

4.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,该害虫的种群密度明显减小,引起该现象的直接原因是种群的性别比例失调。(×)

【提示】 直接原因是出生率下降,间接原因是性别比例失调。

(见学生用书第45页)

个体、种群、物种的比较

【问题导思】

①个体、种群、物种有什么区别?

②三者又是什么样的联系?

1.个体与种群的比较

比较 个体 种群

概念 ①单一的生命体②生命世界的基本单位 ①由许多的同种个体组成②繁殖、进化的基本单位

特征 具有出生、死亡、性别、年龄等特征 ①种群密度②年龄组成和性别比例③出生率和死亡率④迁入率和迁出率

寿命 有限 相对无限

觅食防御能力 较弱 较强

适应环境能力 个体对环境变化的适应能力有限 种群中的不同个体有不同的适应能力

2.物种的特征

物种的特征形态上,不同物种间有明显

差异生理上,同一物种个体能自

由交配,产生可育后代生态上,同种生物要求相同

的生态条件

3.三者的联系

(1)个体通过有机结合组成的整体为种群。

(2)种群是物种存在的基本单位。

同一种群的个体为同一物种;不同种群的个体,可以是同一物种,也可以是不同的物种。

(2012·哈尔滨九中高二期末)a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,b具有出生率、性别比例、年龄组成等特征,那么。a和b分别属于( )

A.个体,种群 B.个体,个体

C.种群,种群 D.种群,个体

【审题导析】 根据a和b所具有的不同特征判断。

【精讲精析】 本题考查种群的特征。 ( http: / / www.21cnjy.com )a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,可以看出应该是指个体水平的特征;b具有出生率、性别比例、年龄组成等特征,这是对种群特征的描述。

【答案】 A

影响种群密度的因素

【问题导思】

①影响种群密度的因素有哪些?

②各因素如何影响种群密度的变化?

1.直接因素

出生率、死亡率以及迁入率、迁出率是决定种群大 ( http: / / www.21cnjy.com )小和种群密度的直接因素。出生率与死亡率及迁入率与迁出率的差值为正时,种群密度增大,相反,种群密度减小。

2.间接因素

年龄组成、性别比例通过影响出生率和死亡率而间接影响种群密度。年龄组成是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。

(1)依据年龄组成,推测出种群出生率和死亡率的关系,从而确定种群的变化趋势:

年龄组成

(2)依据性别比例,推测出种群出生率和死亡率的关系,从而确定种群的变化趋势:

相同年龄组成情况下

性别比例

3.影响种群密度因素间的相互关系图解

说明:除图中影响因素外,气候、天敌、传染病等都影响种群密度的改变。

1.城市人口的剧增——迁入率>迁出率造成的。

2.中国人口的增长——出生率>死亡率造成的,不能单纯说是出生率高造成的。

3.计划生育政策——控制出生率,使增长率下降。

4.利用性外激素诱捕雄蛾——改变性别比例来降低出生率。

5.将性外激素释放到大田里,干扰雌雄蛾正常交尾——降低出生率。

(2013·福州高二测试)下列结合种群特征的概念图所作的分析,错误的是( )

A.利用性引诱剂诱杀害虫会影响③

B.种群密度是种群最基本的数量特征

C.预测种群数量变化的主要依据是④

D.春运期间,广州人口数量变化主要取决于图中的①②

【审题导析】

(1)判断概念图中①②③④表示的内容。

(2)种群的年龄组成影响出 ( http: / / www.21cnjy.com )生率和死亡率,种群的性别比例影响种群的出生率,不影响死亡率。因此,①表示死亡率,②表示出生率,③表示性别比例,④表示年龄组成。

【精讲精析】

选项 分析判断

A 利用性引诱剂诱杀害虫的雄虫,会影响性别比例,进而影响出生率

B 种群密度是种群最基本的数量特征,B项正确

C 预测种群数量变化主要是依据种群的年龄组成,C项正确

D 春运期间,广州人口数量变化主要取决于迁出率和迁入率,D项错误

【答案】 D

种群的年龄组成图解分析

【问题导思】

①种群的年龄组成有哪几种类型?

②如何根据种群的年龄组成预测种群的数量变化?

1.曲线图

图甲 图乙

解读:图甲幼年个体多,老年个体少,出生率>死亡率,种群数量增加,属增长型;而图乙相反,应为衰退型。

2.统计图

下图A、B为两个国家人口的年龄组成图,纵轴示年龄,横轴示各年龄段人口占总人口的百分比。

A B

解读:男女比例在各个年龄段接近1∶1;A国家各个年龄段比例适中,应为稳定型;B国家幼年个体特别多,老年个体少,应为增长型。

3.柱形图

解读:图A中幼年个体少,老年个体多,为衰退型;图B中幼年个体多,老年个体少,为增长型;图C中各年龄段比例适中,应为稳定型。

年龄组成可以预测种群密度的变化,但它受环境中多种因素的影响,最终要落实到死亡率与出生率和迁入率与迁出率上。

(2012·新课标全国卷)某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。关于该种群的叙述,错误的是( )

A.该种群10月份的出生率可能为零

B.天敌的迁入可影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化

D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度

【审题导析】

(1)该动物从出生到性成熟需要6个月。

(2)12月份只有成熟个体和衰老个体,无未成熟个体。

【精讲精析】

选项 分析判断

A、C 据图可知,不同月份种群的 ( http: / / www.21cnjy.com )年龄结构不同,其中4至10月份,个体逐渐发育到性成熟,12月份没有未成熟个体,表明在10月份种群的出生率可能为零,A、C两项正确

B 天敌迁入后,会捕食该种群中年幼或弱小的个体,影响种群的年龄结构,B项正确

D 大量诱杀雄性个体会降低种群的出生率,从而对种群的密度产生影响,D项错误

【答案】 D

种群密度调查的方法

1.样方法

(1)适用范围:多用于植物。

(2)取样方法:五点取样法、等距取样法。

①取样原则:随机取样、不能掺入主观因素,样方数量、面积适当。

②计数原则:计上不计下,计左不计右。即只要计数样方内部和相邻两边及夹角的个体均正确,如下图(涂黑处为所计数个体,现取右、下两边)。

(3)一般操作过程

确定调查对象

选取样方

计数:计数每个样方内调查物种的个体数量,求每个样方的密度

计算种群密度:计算各个样方种群密度的平均值,即为该植物种群密度的估计值

2.标志重捕法

(1)适用范围:活动能力强,活动范围大的动物。

(2)注意事项

①标志物

a.不会影响动物的正常生命活动。

b.不能过分醒目,过分醒目易被捕食。

②数量变动:在研究期间,没有较多个体的出生和死亡,也没有较多个体的迁入和迁出。

(3)一般操作过程

①确定调查对象。

②捕获并标记部分个体:在该种群生存环境中,均匀设置捕获点,捕获一部分个体,并对其进行标志后,再在原地将其放回,并记录个体数量(N1)。

③重捕、计数:一段时间后,在原来的捕获点再次捕获一部分个体,并记录数量(N2)及其中被标志的个体数(N0),然后放回原来的环境。

④计算种群密度:利用公式= 计算出N,即为该种群密度的估计值。

样方法和标志重捕法的结果都有一定的误差,调查范围越大,取样越多,结果准确性越高。

(2012·抚顺高二测试)某同学拟调查一个面积为100 hm2草地上某种双子叶草本植物的种群密度,设计了四个调查方案,其中最可行的是( )

A.计数该草地上该种植物的全部个体数目

B.设置1个1 m2样方,计数样方中该种植物的个体数目

C.随机设置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

D.在该种植物密集处设置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

【审题导析】

植物种群密度的调查方法常用样方法。注意根据所调查的面积和植物种类设置合适的样方,并按照随机取样的原则进行取样。

【精讲精析】 该草地的面积为100 h ( http: / / www.21cnjy.com )m2,为测定如此大面积草地上草本植物和种群密度,可以采取样方法,随机选取若干1 m2的样方,计数每个样方中该种植物的个体数目,然后取其平均值即可。

【答案】 C

本 课 知 识 小 结

网 络 构 建

○种群 概念数量特征出生率和死亡率种群密度概念调查方法迁入率和迁出率年龄组成和性别比例空间特征

结 论 语 句

1.种群是一定自然区域内同种生物的全部个体组成的群体。

2.种群密度是种群最基本的特征。

3.调查种群密度的常用的方法有样方法和标志重捕法。

4.年龄组成有增长型、稳定型和衰退型三种类型,年龄组成可以预测种群的数量变化趋势。

5.种群的空间特征类型有随机分布型、均匀分布型、集群分布型。

(见学生用书第48页)

1.(2013·长沙高二检测)下列有关种群的叙述,正确的是( )

A.种群内的个体之间不能交配繁殖

B.一个池塘中的全部鱼组成一个种群

C.一定区域中的所有老鼠组成一个种群

D.种群是指同一自然区域中同种生物个体的总和

【答案】 D

2.据人口学家统计和预测,墨西哥等发展 ( http: / / www.21cnjy.com )中国家的人口翻一番大约需20~40年,美国需40~80年,瑞典人口将会相对稳定,德国人口将减少。专家们对人口增减动态的预测依据是( )

A.种群数量和密度 B.种群年龄组成

C.种群性别比例 D.出生率和死亡率

【解析】 种群的年龄组成是预测种群数量变化的主要依据,人口预测也不例外。

【答案】 B

3.(2012·海南高考)某小组用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度。下列做法错误的是( )

A.随机取样

B.选择植物生长茂盛处取样

C.根据调查数据估算该种群密度

D.根据地段的形状确定取样方法

【解析】 样方法最主要的是进行随机 ( http: / / www.21cnjy.com )取样,A正确, B错误;根据调查数据取平均数可估算该种群的种群密度,C正确;根据地段的不同可因地制宜采用不同的样方法,如五点取样法和等距取样法等,D正确。

【答案】 B

4.(2012·湖南师大附中测试)在对某 ( http: / / www.21cnjy.com )池塘内鲫鱼种群进行数量调查时,第一次捕捞200尾,全部进行标志后放生;第二次捕捞160尾,其中有标志的鲫鱼10尾,则该池塘内鲫鱼的总数为( )

A.4 000尾 B.3 200尾

C.1 600尾 D.800尾

【解析】 据标志重捕法的计算公式得鲫鱼的总数N==(200×160)/10=3 200(尾)。

【答案】 B

5.(2013·哈尔滨高二检测)种群是在一定自然区域内同种个体的集合,它具有相关的特征。

(1)请完成下面概念图(直接填在空框内)。

(2)调查牧场植物种群密度时常用的方法是______,调查田鼠种群密度时常用的方法是____________。

(3)进行种群数量调查在生产上具有重要的应用价值,请举出两个实例。________________________。

(4)种群除了具有上述特征外,在位置和布局上还具有__________特征。

(5)下图为三个种群的年龄组成曲线图,在下列三个种群中种群密度将减小的是______。

【解析】 (1)出生率与死亡率、迁入 ( http: / / www.21cnjy.com )率和迁出率决定种群大小和种群密度,年龄组成可预测种群大小和种群密度的变化趋势,性别比例对种群大小和种群密度有一定的影响。生物与环境的关系也影响种群密度的变化。(2)植物种群密度的调查方法常用的是样方法,动物种群密度调查常用的是标志重捕法。

(3)种群密度的调查对农林害虫的检测和 ( http: / / www.21cnjy.com )预报、渔业上捕捞强度的确定具有重要意义。(4)种群在位置和布局上具有空间特征。(5)A曲线幼年个体多、老年个体少,属增长型;B曲线各年龄段个体比例适中,属稳定型,C曲线幼年个体少、老年个体多,属衰退型。

【答案】 (1)①出生率 ②迁出率 ③年龄组成 ④性别比例

(2)样方法 标志重捕法

(3)农林害虫的检测和预报;渔业上捕捞强度的确定

(4)空间 (5) C

一、选择题

1.(2013·大同高二期末)下列能构成种群的是( )

A.池塘中的鲫鱼和水库里的鲫鱼

B.一个湖泊中各种鱼类的总和

C.同一块草地中所有的环毛蚓

D.一片森林中各种生物个体的总和

【解析】 解答此类问题主要的依据就是种群的概念,抓住“一定自然区域”“同种”“全部个体”等关键词语。

【答案】 C

2.(2013·景德镇高二测试)下列关于种群的叙述中,正确的是( )

A.不同种群的年龄组成大致相同

B.估算一个种群的出生率和死亡率,即可确定种群密度和大小

C.一个种群由一定自然区域内的全部成年个体组成

D.在自然开放的生态系统中,种群密度会受环境因素影响而波动

【解析】 不同种群的年龄组成是 ( http: / / www.21cnjy.com )不同的,种群密度的大小除受出生率和死亡率的影响之外,还直接受迁入率和迁出率的影响;一个种群是由所有同种个体组成的,而不是只包括成年个体;种群密度受多种因素影响,环境因素会直接影响出生率和死亡率等,所以环境因素会影响种群密度。

【答案】 D

3.甲、乙、丙是同一物种的三个种群,其年龄组成见下表:

年龄期

个体数

甲 乙 丙

幼年期 600 400 200

成年期 400 400 400

老年期 200 400 600

三个种群年龄结构的类型为( )

A.甲是增长型,乙是稳定型,丙是衰退型

B.甲是稳定型,乙是增长型,丙是衰退型

C.甲是增长型,乙是增长型,丙是衰退型

D.甲、乙、丙三个种群都是稳定型

【解析】 甲种群幼年个体多,为增长型;乙种群各年龄段个体数相同,为稳定型;丙种群老年个体多,为衰退型。

【答案】 A

4.(2013·洛阳高二期末)用“样方法”调查蒲公英种群密度的过程是( )

①将某地分为10等份,在每份的中央划一 ( http: / / www.21cnjy.com )个大小为1 m2的样方 ②将某地分为10等份,在每份的中央划一个大小不同的样方 ③计数每个样方内该种群数量,再计算平均值 ④计数每个样方内该种群数量,相加获得总数值

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

【解析】 种群密度为单位面积该个体的数目,所以取样方时大小应相同且为1 m2,计数时应计算平均值即为种群密度。

【答案】 A

5.(2012·哈尔滨测试)某科技小组在调 ( http: / / www.21cnjy.com )查一块方圆为2 hm2的草场中灰苍鼠的数量时,放置了100个捕鼠笼,一夜间捕获了50只,将捕获的灰苍鼠做好标记后在原地放生。5天后,在同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了42只,其中有上次标记的个体13只。则该草场中灰苍鼠的种群数量最接近( )

A.50只 B.42只

C.92只 D.160只

【解析】 本题考查种群数量的 ( http: / / www.21cnjy.com )调查方法,即标志重捕法。由题意可以得出:N∶50=42∶13,该草场中灰苍鼠的种群数量为(50×42)/13=161.5只。

【答案】 D

6.下列有关生物种群数量调查的方法中,正确的是( )

A.调查蝗虫幼虫跳蝻,用标志重捕法

B.调查马尾松,小样方划分为1 m2左右

C.调查蒲公英,只计数小样方内的个体数

D.调查趋光性农业害虫,可用定位设置灯光诱捕,定时计数法

【解析】 调查蝗虫幼虫跳蝻的种群密度, ( http: / / www.21cnjy.com )用样方法。一般而言,北温带地区每个样方的大小,乔木为100 m2,灌木为16 m2,草本为1 m2,所以调查马尾松,小样方划分为100 m2左右。调查蒲公英,除计数小样方内的个体数外,还要把样方两个相邻的边及夹角处的个体统计在内,其他边缘不作统计。

【答案】 D

7.(2013·乌鲁木齐高二测试)甲、乙为某种生物种群的年龄组成曲线,如不考虑其他因素,种群甲和种群乙未来个体数量的发展趋势是( )

甲 乙

A.衰退型和增长型 B.增长型和衰退型

C.稳定型和衰退型 D.稳定型和增长型

【解析】 图甲幼年个体很多,老年个体很 ( http: / / www.21cnjy.com )少,这样的年龄组成为增长型,种群密度增大。图乙幼年个体较少,而老年个体较多,这种年龄组成属于衰退型,种群的密度越来越小。

【答案】 B

8.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,该害虫的种群密度将明显减少,该种群密度下降是因为( )

A.雄性个体数量的减少使雌虫生殖能力下降

B.成年个体大量迁出使幼年个体数量比例减小

C.受人工合成的性引诱剂影响雌性个体也减少

D.种群的性别比例失调使种群的出生率下降

【解析】 影响种群密度的直接因素是出生率和死亡率。性引诱剂诱杀雄性个体,导致种群中性别比例严重失调,从而影响出生率,使种群的密度下降。

【答案】 D

9.(2012·韶关高二联考)下列叙述中,不属于种群空间特征描述的是( )

A.斑马在草原上成群活动

B.每毫升河水中有9个大肠杆菌

C.稗草在稻田中随机分布

D.木棉树在路旁每隔5米种植

【解析】 本题考查种群的特征,意在考查同 ( http: / / www.21cnjy.com )学们理论与实际相结合的能力。B项为种群密度,属于种群的数量特征。A、C、D项分别是种群空间特征中的集群分布、随机分布和均匀分布。

【答案】 B

10.(2011·盐城高二检测)下列有关调查动物种群密度方法的叙述,正确的是( )

A.草地中跳蝻的种群密度一般不采用样方法进行调查

B.对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用样方法调查种群密度

C.运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关

D.对农作物上的蚜虫、植物叶片上的昆虫卵常采用标志重捕法调查种群密度

【解析】 跳蝻活动范围很小,一般用样方法进行 ( http: / / www.21cnjy.com )调查。对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用标志重捕法调查种群密度。运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关。对农作物上的蚜虫、植物叶片上的昆虫卵常采用样方法调查种群密度。

【答案】 C

二、非选择题

11.(2013·烟台高二质检)某同学在测定一个生物种群分布比较均匀的原始森林中山毛榉的种群密度时,采取如下操作:

①选取山毛榉分布比较均匀、长5公里、宽1公里的长方形地块。

②将该地块分成三等份,在每份中央划一个样方。

③样方为边长5米的正方形。

④每个样方内山毛榉的数量记录如下:

样方 第一样方 第二样方 第三样方

个体数 3 5 4

请回答:

(1)根据该同学的调查,该原始森林中山毛榉的种群密度为____________。

(2)该调查结果是否可靠?______。原因是__________________________。

(3)调查甲、乙两草原中所捕获鼠的月龄,它们的月龄构成如图所示:

据图分析:甲草原的鼠种群属于____ ( http: / / www.21cnjy.com )__型;乙草原的鼠种群属于______型。可以预测,______草原鼠所带来的危害将会加重,必须做好防治准备工作。

【答案】 (1)0.16株/m2 (2)不可靠 选取的样方数目太少,每个样方的面积太小 (3)增长 稳定 甲

12.(2013·连云港高二测试)“标 ( http: / / www.21cnjy.com )志(记)重捕法”是动物种群密度调查中的一种常用取样调查法:在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体(M)全部进行标记后释放,经过一段时间后进行重捕,根据重捕中标记个体数(m)占总捕获数(n)的比例,估算出该种群的数量(N)。某研究机构对我国北方草原的一种主要害鼠——布氏田鼠进行了调查。调查样方总面积为2 hm2(1 hm2=10 000 m2),随机布设100个鼠笼,放置1夜后,统计所捕获的鼠数量、性别等,进行标记后放归;3日后进行重捕与调查。所得到的调查数据如下表:

捕获数(只) 标记数(只) 雌性个体数 雄性个体数

初捕 32 32 14 18

重捕 36 4 18 18

(1)假定重捕取样中标记比例与样方总数中标记比例相等,写出样方中种群总数(N)的计算公式______________________。

(2)该草地布氏田鼠的平均种群密度为__ ( http: / / www.21cnjy.com )______只/hm2。事实上田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,上述计算所得的平均种群密度与实际种群密度相比可能会偏________。

(3)综合两次捕获情况,该田鼠种群的性别比例(♀/♂)为________。

(4)在上述调查的同时,还对样方中 ( http: / / www.21cnjy.com )布氏田鼠的洞口数进行了调查(假设样方中只有这一种鼠),平均每100 m2有3.6个洞口,洞口数与田鼠数的比例关系为______。

【解析】 (1)由重捕取样中标记比例 ( http: / / www.21cnjy.com )与样方总数中标记比例相等,可以得到关系式:N(总数)/M(第一次捕捉到的标记数)=n(第二次捕捉数)/m(第二次捕捉到的标记数),即可得出N=Mn/m。(2)根据公式N=Mn/m,计算出2 hm2的个体总数为288只,种群平均密度是144只/hm2。由于第一次捕捉到的个体被标记后,第二次很难捕捉到,导致第二次捕捉的个体中被标记的个体减少,在公式N=Mn/m中由于分母m的值减小,使得N值比实际情况偏高。(3)性别比例为♀(14+18)/♂(18+18)=8∶9。(4)100 m2中田鼠的数量为1.44只,洞口数/田鼠=3.6/1.44=2.5∶1。

【答案】 (1)N=Mn/m (2)144 高

(3)8/9(或32/36) (4)2.5∶1

第2节种群数量的变化

(教师用书独具)

●课标要求

1.尝试建立数学模型解释种群的数量变动。

2.探究培养液中酵母种群数量的动态变化。

●课标解读

1.说明构建种群数量增长模型的方法。

2.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试构建种群增长的数学模型。

3.用数学模型解释种群数量的变化。

4.关注人类的活动对种群数量变化的影响。

●教学地位

本节内容包括三部分:第一部分是构建种群 ( http: / / www.21cnjy.com )增长模型的方法;第二部分是种群数量变化的情况,包括种群数量增长的“J”型曲线、种群数量增长的“S”型曲线、种群数量的波动和下降;第三部分是探究培养液中种群数量的变化。其中种群数量增长的“J”型曲线、种群数量增长的“S”型曲线的特点和探究培养液中种群数量的变化是高考的重点内容。

●教法指导

1.本节课的设计线索是:具体 ( http: / / www.21cnjy.com )→抽象→再具体→再抽象。首先从具体的现象即细菌的分裂出发,根据细菌分裂的规律,尝试性地建立一个数学模型——“J”型曲线,这是从具体到抽象的过程。当把抽象出来的模型应用到实际中时,会发现模型并不一定总是成立的,于是根据具体的问题提出对这个模型的修改,建立新的模型——“S”型曲线。在实际当中又会发现曲线有一个最大值,根据具体情况又提出K值理论。这就是从抽象到具体,然后又由具体到抽象的反复过程。

2.高中学生已经掌握了较扎 ( http: / / www.21cnjy.com )实的数学基础知识,并且接触过一些数学模型的概念,有能力用数学知识建立简单的数学模型。因此,本节是在学生已有知识的基础上,重新构建新的知识。构建时要避免脱离生物学现象单纯地讲数学问题,同时也要强调数学模型在生物学中的重要作用,不能主要讲生物学现象,而只是把数学模型简单地提一提。

3.本节探究实验部分比较丰富,不仅是一个很 ( http: / / www.21cnjy.com )好的建立数学模型的材料,也可以培养学生系统设计实验的能力和自发提出并解决实验中遇到的问题的习惯。在教学中要有意识地注意对学生这方面能力的培养。另外探究实验里涉及到血球计数板,应该向学生讲解清楚它的使用方法。

(教师用书独具)

●新课导入建议

地球上的每种生物都具有很大的生殖潜力,如果这 ( http: / / www.21cnjy.com )种生殖潜力不受食物、空间、天敌和气候条件等的限制而任其发展的话,生物种群会在短期内达到惊人的数量。但是大多数情况下,种群的生存和发展受到资源、空间、天敌等因素的限制,所以其种群的数量增长不可能出现上述现象。那么,种群是数量变化有什么规律呢?

●教学流程设计

学生课前预习:阅读教材P65-69,填写【课 ( http: / / www.21cnjy.com )前自主导学】,完成“思考交流1、2”。 步骤1:情景导课:以【新课导入建议】引出本节课题。 步骤2:以细菌的增殖为例探究种群的“J”增长规律,通过【课堂互动探究】探究1总结规律,通过例1分析提高。 步骤3:探究种群增长的“S”型曲线,通过【课堂互动探究】探究2总结规律,通过例2分析提高。

课 标 解 读 重 点 难 点

1.说明建构种群增长模型的方法。 1.探究培养液中酵母菌种群数量的变化。(重点) 2.种群增长的“J”型和“S”型曲线。(重难点)

2.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。

3.用数学模型解释种群数量的变化。

4.关注人类活动对种群数量变化的影响。

步骤6:引导学生以小组合作形 ( http: / / www.21cnjy.com )式总结本课时重要知识点并以网络图形式呈现,互评后参看【本课知识小结】的网络构建。课下完成【课后知能检测】。 步骤5:抢答方式完成【正误判断】并分组互评【当堂双基达标】的1、2、3、4、5题。 步骤4:通过【实验探究】学习“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”,课外学生完成实验,通过例3强化提高。

(见学生用书第48页)

构建种群增长模型的方法——数学模型

1.研究方法步骤

观察研究对象,提出问题→提出合理假设→用数学形式表达→检验或修正。

2.数学模型的表达形式

(1)数学方程式:优点是科学准确。

(2)曲线图:优点是直观。

种群增长的“J”型曲线

1.含义

理想条件下的种群,以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,大致呈“J”型。

2.数学模型

(1)模型假设

①条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等。

②数量变化:种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年的数量是第一年的λ倍 。

(2)建立模型:t年后种群数量为:Nt=N0λt。

(3)各参数意义:N0为该种群的起始数量,t为时间(年),Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数。

1.“J”型增长的增长率与λ之间有什么关系?

【提示】 增长率==λ-1。

种群增长的“S”型曲线

1.含义:种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线。

2.成因

自然界的资源和空间总是有限的,当 ( http: / / www.21cnjy.com )种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加。使该种群的出生率降低,死亡率增高。当死亡率与出生率相等时,种群的增长就会停止。

3.K值

又称环境容纳量,在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。

4.应用

建立自然保护区,提高其环境容纳量是保护大熊猫的根本措施。

2.一个种群的环境容纳量是不变的吗?

【提示】 不是不变的,在不同的环境条件下,环境容纳量是不同的。

种群数量的波动和下降

1.影响因素

(1)自然因素:如气候、食物、天敌、传染病等。

(2)人为因素:种植业、养殖业的发展,砍伐森林,猎捕动物,环境污染等。

2.数量变化

大多数种群的数量总是在波动中,在不利条件下,种群的数量还会急剧下降甚至消亡。

3.研究意义

有害动物的防治、野生生物资源的保护和利用,濒危动物种群的拯救和恢复。

1.在自然条件下,种群的数量增长与时间关系的曲线为“J”型。(×)

【提示】 在自然条件下种群的数量增长呈“S”型。

2.同一种群的K值是固定不变的。(×)

【提示】 环境条件变化时,K值会发生变化。

3.在种群达到环境容纳量时,种群的出生率和死亡率相等。(√)

4.种群数量达到K值后不再发生变化。(×)

【提示】 环境条件不变时,种群数量达到K值后,会在K值上下波动。

5.在有关“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验中,改变培养液的pH值不影响K值的大小。(×)

【提示】 养分、空间、温度、pH和有毒排泄物等都会影响种群数量的变化。

(见学生用书第49页)

种群增长的“J”型曲线

【问题导思】

①种群在什么样的条件下呈“J”型增长?

②“J”型增长曲线有什么特点?

1.前提条件(判断依据)

若出现以下四种情况中的一个即可判断为“J”曲线:

(1)理想条件下。

(2)食物和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等几个条件同时满足。

(3)外来物种入侵到新的适宜环境的早期阶段。

(4)无环境阻力状况。

2.曲线及解读

(1)“J”型增长曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:个体数。

②前提条件:环境资源无限(理想条件)。

③特点:无K值,持续增加。

④影响因素:N0(起始数量),λ值。

(2)种群增长率曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:种群增长率。

②特点:保持相对稳定。

③增长率大小为:λ-1。

(2013·南平高二测试)下列有关种群增长的“J”型曲线的叙述中,错误的一项是( )

A.某种群在理想条件下,常在一定时期内出现“J”型增长

B.某种群在自然界中,出现无限的“J”型增长

C.种群呈“J”型曲线增长的前提是环境资源是无限的

D.在理想条件下,种群的增长率不变,短期内出现“J”型增长

【审题导析】

(1)种群“J”型增长的条件是理想条件。

(2)“J”型曲线的种群增长率是不变的。

【精讲精析】 种群在理想条件下(即环境资源 ( http: / / www.21cnjy.com )是无限的),常在一定时期内出现“J”型增长,且种群的增长率不变。而在自然界中,由于环境资源是有限的,不可能出现无限的“J”型曲线增长。

【答案】 B

种群增长的“S”型曲线

【问题导思】

①种群增长的“S”型曲线有什么特点?

②“S”型曲线在生产上有什么应用?

1.曲线及解读

(1)“S”型增长曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:种群数量。

②前提条件:环境资源有限。

③特点:开始时经过一个适应环境的停滞期 ( http: / / www.21cnjy.com )后,即进入快速增长时期,种群密度增加,然后增长速度变慢,最后增量和减量相等,种群不再增长而达到最高密度的稳定期,这时种群的数量达到一个最大值。

④达到K值不再增加的原因:资源和空间有限,当种群密度增大时,种内斗争加剧,天敌数量增加,导致出生率下降,死亡率上升,最终达到平衡。

(2)种群增长速率曲线

解读:

①横坐标:时间;纵坐标:种群增长速率。

②特点:先增大后减小,最后变为0(即K值时),t1对应K/2值,t2对应K值。

2.K值变动的示意图

同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。

(1)在环境不遭受破坏的情况下,K值会在平均值附近上下波动。

(2)环境遭受破坏,K值会下降;当生物生存的环境改善,K值会上升。

3.相关应用

(1)K值的应用

①野生生物资源的保护:保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值。

②有害生物的防治:增大环境阻力(如为防鼠害而封储粮食、消除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值。

③草场放牧,最大载畜量不能超过K值;鱼的养殖也不能超过K值,否则,生态系统的稳定性破坏,导致K值下降。

(2)K/2值的应用

①资源开发与利用:种群数量达到K/ ( http: / / www.21cnjy.com )2值时,种群增长速率最大,再生能力最强;对养殖的生物进行捕捞(捕获)时,捕捞后的种群数量要维持在K/2值处,以保证持续获取高产量。

②有害生物防治:务必及时尽早控制种群数量,严防达到K/2值处。

4.种群增长的两种曲线比较

阴影部分代表环境阻力,也可表示自然选择中被淘汰的部分。

在“S”型曲线图中,有一段时期近 ( http: / / www.21cnjy.com )似于“J”型曲线。但这一段不等于“J”型曲线。因为“J”型曲线是理想条件下的种群增长趋势,“S”型曲线是在环境有限的条件下种群的增长趋势。

(2012·抚顺高二联考)如图为某种群在不同环境条件下数量增长曲线,有关叙述不正确的是( )

A.改善空间和资源条件有望使K值提高

B.BC段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率

C.C点时种群增长率为零,出生率等于死亡率

D.曲线Y表明自然状态下种群数量最终相对稳定

【审题导析】

(1)曲线X为“J”型曲线,曲线Y为“S”型曲线。

(2)“S”型曲线的增长速率在K/2时最大。

【精讲精析】

选项 分析判断

A K值为环境容纳量,K值不是固定不变的,改善空间和资源条件K值会提高,A项正确

B “S”型曲线的增长速率在K/2时最大,BC段种群的增长速率下降,但种群的数量仍在增长,出生率大于死亡率,B项错误

C C点时种群达到了K值,种群增长率为零,出生率和死亡率相等,C项正确

D 曲线Y为“S”型曲线,“S”型曲线表示,自然状态下,种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定,D项正确

【答案】 B

探究培养液中酵母菌种群数量的变化

1.实验原理

(1)可用液体培养基(培养液)培养酵母菌,培养基中种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。

(2)在理想的无限环境中,酵母菌种群的增长呈“J”型曲线;在有限的环境中,酵母菌种群的增长呈“S”型曲线。

(3)可采用抽样检测的方法,进行显微镜计数。

2.实验目的

初步学会酵母菌等微生物的计数及种群数量变化曲线的绘制。

3.材料用具

探究所需要的菌种和无菌马铃薯培养液或肉汤培养液、试管、血细胞计数板(2 mm×2 mm方格)、滴管、显微镜等。

4.方法步骤

试管中加入10 mL无菌马铃薯培养液或肉汤培养液

接种酵母菌到试管中并混合均匀

把试管在28 ℃条件下连续培养7 d

每天抽样检测计数酵母菌数量:①将盖玻片 ( http: / / www.21cnjy.com )放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入到计数板小方格内;②显微镜观察计数一个小方格内的酵母菌数,已知小方格的培养液厚度为0.1 mm,计算出培养液体积;③换算出10 mL培养液中酵母菌总数

将所得数值用曲线图表示,分析酵母菌数量变化规律

5.注意事项

(1)从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差。

(2)结果的记录最好用记录表(如下表)。

时间(d) 1 2 3 4 5 6 ……

数量(个)

(3)每天计数酵母菌数量的时间要固定。

(4)用显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应只计数相邻两边及其顶角的酵母菌。

(5)当小格中的酵母菌过多时,可以增大稀释倍数然后再计数。

酵母菌数量的变化在时间上形成前后自身对照,所以无需设置对照实验。

(2013·淮北高二联考)某生物兴趣小组开展探究实验,课题是:“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”。实验材料:酵母菌菌种和无菌马铃薯培养液、试管、血球计数板(2 mm×2 mm方格)、滴管、显微镜等。

根据以上叙述回答下列问题:

(1)根据所学知识,该课题的实验假 ( http: / / www.21cnjy.com )设是:开始在资源和空间充裕的环境中,酵母菌呈“J”型增长,随着时间推移,由于________________________,酵母菌呈“S”型增长。

(2)该实验是否需要重复实验?________,试解释原因:__________________。

(3)在整个实验过程中,直接从静置的 ( http: / / www.21cnjy.com )培养瓶中取培养液计数的做法是错误的,正确的做法是__________________和____________________________。

(4)若某同学用显微镜观察计数,统计发 ( http: / / www.21cnjy.com )现血球计数板的小方格内酵母菌数量的平均值为13个。假设盖玻片下培养液厚度为0.1 mm,则10 mL培养液中酵母菌个数约______。

(5)试在该实验的基础上,根据你对影响酵母菌种群生长因素的推测,进一步确定一个探究实验的课题:_____。

【审题导析】本题可从以下几点突破:

(1)理解“J”型和“S”型种群增长曲线的成因。

(2)明确有限空间内影响酵母菌数量变化的因素。

(3)熟知本实验的操作步骤和酵母菌数量的计算方法。

【精讲精析】 (1)在有 ( http: / / www.21cnjy.com )限的空间培养酵母菌一定时间后,由于营养物质的消耗,有害代谢产物的积累,pH不适宜,从快速“J”型增长转为“S”型增长。(2)要获得准确的实验数据,必须重复实验,且每次计数也要重复3次,求得平均值。

(3)实验过程中,培养液中酵母菌分 ( http: / / www.21cnjy.com )布不均匀,且培养后期的样液中酵母菌浓度高,因此不能直接从静置的培养瓶中取培养原液计数,而应摇匀培养液后再取样,培养后期的样液稀释后再计数,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,以保证估算的准确性,减少误差。(4)2 mm×2 mm×0.1 mm=0.4 mm3,即每0.4 mm3培养液中平均有13个酵母菌,则10 mL即(104 mm3)培养液中酵母菌数约为13×104/0.4=3.25×105个。(5)影响酵母菌种群生长的因素有营养物质、代谢废物、pH、溶氧等,可选取其中任一因素再进一步探究。

【答案】 (1)环境中资源和空间逐渐变得有限

(2)需要 为了提高实验数据的准确性

(3)摇匀培养液后再取样 培养后期的样液稀释后再计数

(4)3.25×105个

(5)酵母菌的种群数量与营养物质(或代谢废物、pH、溶氧量、温度等)的变化关系

本 课 知 识 小 结

网 络 构 建

结 论 语 句

1.在理想条件下,种群的增长曲线为“J”型;在自然条件下,种群的增长曲线为“S”型。

2.在理想状态下,种群数量增长的数学模型为:Nt=N0λt。

3.在环境条件不受破坏的情况下,一定空间所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。

4.影响种群数量的因素很多,因此种群的数量常常出现波动,在不利条件下,种群数量会急剧下降甚至消亡。

(见学生用书第51页)

1.(2013·安庆高二检测)数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式。建立数学模型一般包括以下步骤:

①根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达

②观察研究对象,提出问题

③通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正

④提出合理的假设

下列排列顺序正确的是( )

A.①②③④ B.②④①③

C.④①②③ D.③①②④

【解析】 数学模型建构步骤:“提出问题→作出假设→数学表达→检验修正”。

【答案】 B

2.(2012·扬州高二期末)下列图中,表示种群在无环境阻力状况下增长的是( )

【解析】 种群在无环境阻 ( http: / / www.21cnjy.com )力状况下的增长是指在空间无限、资源无限和不存在任何天敌的情况下的增长。在这样的条件下,种群会呈“J”型曲线增长,B图所示的增长便属于此种情况。

【答案】 B

3.(2012·烟台高二期末)下图表示有限环境中某一种群的曲线,有关叙述正确的是( )

A.种群在不同的环境条件下,K值是不变的

B.在K值时,种群的增长率最大

C.假设这是一个鼠的种群,可通过降低K值,来减少鼠害

D.假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

【解析】 种群在不同的环境条件下, ( http: / / www.21cnjy.com )K值是不同的。在K值时种群的增长率为零。对有害生物种群,可通过降低K值来减少危害。对鱼的种群,捕捞后的数量保持在K/2,才可持续获得最高产量。

【答案】 C

4.(2012·江门高二检测)有关“探究培养液中酵母菌数量动态变化”的实验,正确的叙述是( )

A.改变培养液的pH不影响K值(环境容纳量)大小

B.用样方法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化

C.取适量培养液滴于普通载玻片后对酵母菌准确计数

D.营养条件并非影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

【解析】 A项错误,环境因素改变 ( http: / / www.21cnjy.com ),种群的K值一般也发生改变。B项错误,应采用的是抽样检测法(血球计数板显微计数)调查玻璃容器中酵母菌数量的变化。C项错误,不是用普通载玻片,而应是血球计数板。

【答案】 D

5.(2013·永州高二测试)如图所示为某种群在不同生态系统中的增长曲线模式图,请据图回答:

(1)如果种群生活在一个理想的环境 ( http: / / www.21cnjy.com )中,种群数量是按a曲线增长,但实际上,在自然环境中________和________都是有限的。种群达到一定数量后势必加剧________,使种群数量增长受到影响,不能按a曲线方式增长。

(2)在一定环境中,除上述 ( http: / / www.21cnjy.com )影响外,种群数量还受其他环境因素的限制。如无机环境方面主要是______的影响。种群数量增长按b曲线方式增长,最多达到K点为止,此时种群增长速率为________。

(3)此外,还有直接影响种群兴 ( http: / / www.21cnjy.com )衰的两对变量是该种群的________和________、________和________。年龄组成是通过影响______________而间接对种群动态变化起作用。

【解析】 “J”型增长曲线是在食物和空间条件 ( http: / / www.21cnjy.com )充足,气候适宜,没有敌害等理想条件下形成的,而在自然情况下,空间、食物都是有限的,当种群达到一定数量后,必定加剧种内斗争,种群数量不会继续增加,而是在K值附近波动,此时种群的增长曲线呈现“S”型。出生率和死亡率、迁入率和迁出率是影响种群数量变化的直接因素,年龄组成可以间接地影响出生率和死亡率进而影响种群数量变化。

【答案】 (1)生活资源(食物) 空间 种内斗争

(2)阳光、温度、水分 0

(3)出生率 死亡率 迁入率 迁出率 出生率和死亡率

一、选择题

1.(2013·西安高二测试)在什么条件下种群数量才会呈指数增长( )

A.当只有食物受到限制时

B.在物种适宜的环境中开始出现食物不足,但不至于影响到该物种在这里的生存

C.只是没有捕食者

D.只有在实验室内的实验条件下

【解析】 因为种群的指数增长只有在空 ( http: / / www.21cnjy.com )间无限、资源无限和不存在任何天敌的条件下才有可能,而这样理想的条件只有在实验室内才能存在,D项正确。A项不正确,因为食物有限会影响种群数量增长,在食物不能充分供应的情况下,种群不可能呈指数增长。B项不正确,因为在一个适宜的环境中食物已开始出现不足,这虽然并未影响到物种在这里生存,但不可能会使种群的数量出现指数增长,因为指数增长的先决条件是资源无限。C项也不正确,因为仅仅失去捕食者的控制作用,种群仍不能实现指数增长,限制种群数量的种种其他因素都还在起作用,如食物不足、空间狭小等。

【答案】 D

2.(2012·常州检测 ( http: / / www.21cnjy.com ))在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,某细菌每20 min就分裂繁殖一代。现将该细菌种群(m个个体)接种到培养基上(资源、空间无限),T h后,该种群的个体总数是( )

A.m·2T B.m·220

C.2 D.m·23T

【解析】 在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,细菌每繁殖一代,增加2倍,呈“J”型曲线增长,其数学公式为N=m·2=m·23T。

【答案】 D

3.“食人鱼”是一种有极 ( http: / / www.21cnjy.com )强生存能力的肉食鱼类,一旦进入自然生态水域,就会造成严重的生态灾难。假如该物种进入某内陆湖泊,下图曲线能准确表达其种群数量变化特点的是( )

【解析】 内陆湖泊中的资源和空间有限,所以进入该湖泊的“食人鱼”的数量增长属于“S”型增长。

【答案】 A

4.(2012·西城高二期末)如图表示有限环境中某一种群增长的曲线。下列有关叙述正确的是( )

①K值是环境条件所允许达到的种群数量最大值

②在K值时,种群的增长率最大

③如果不考虑迁入迁出等其他因素,在K值时出生率等于死亡率

④假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

A.①② B.①④

C.①③ D.③④

【解析】 K值是该有限环境所承载的种 ( http: / / www.21cnjy.com )群数量的最大值,此时,种群的增长率为0,数量不变,出生率等于死亡率;当种群达到K/2值时,增长速率最大;如果是鱼的种群,K/2值时开始捕捞,可持续获得最高产量。

【答案】 C

5.右图为某种群在不同环境下的增长曲线,据图判断下列说法中不正确的是( )

A.a曲线呈J型,b曲线呈S型

B.K表示环境允许的最大值

C.阴影部分可表示因环境阻力存在而被淘汰的个体

D.种群数量达到K值时种群增长最快,是树木砍伐的最佳时期

【解析】 种群数量达到K值时种群增长率 ( http: / / www.21cnjy.com )为0,种群数量维持动态平衡;当种群数量达到K/2值时,种群增长速率最大,因此,林业生产上,树木的数量超过K/2之后进行砍伐,砍伐后保持K/2,树木的增长最快。

【答案】 D

6.(2013·朔州高二期末)生态学家高 ( http: / / www.21cnjy.com )斯在0.5 mL培养液中放入5只大草履虫,在培养第5天后,大草履虫的数量基本维持在375只左右。对此实验认识不正确的是( )

A.高斯实验得到的K值受到培养液量的限制

B.高斯实验得到的K值是375

C.在相同条件下培养变形虫,K值也是375

D.重复此实验,K值有可能不同

【解析】 本题难度中等,考查种群的增长 ( http: / / www.21cnjy.com )曲线。环境容纳量受环境的影响,如培养液的量、温度等;该实验得到的草履虫最大数量为375,即此条件下的K值是375;相同条件下培养变形虫,得到的K值应该不同;重复此实验,不同条件下得到的K值也可能不同。

【答案】 C

7.(2013·洛阳高二联考)某种群死亡率如下图中Ⅱ,出生率如下图中Ⅰ,则在哪一时期此种群的个体总数达到其生活环境负荷量的顶点( )

A.a B.b

C.c D.d

【解析】 图中曲线Ⅰ、Ⅱ分别代表出生率、死亡率,当种群数量达到最大值时,出生率等于死亡率,此时种群增长率为0。

【答案】 C

8.关于图中种群数量变化的说法中错误的是( )

A.种群J型曲线只有在理想条件下才能出现

B.种群呈S型增长过程中,在达到K值之前就是J型增长

C.自然状态下种群数量达到600时,种群的增长率为0

D.环境条件变化时,种群的K值也会发生相应变化

【解析】 只有在理想的状态下,种群才呈现J型 ( http: / / www.21cnjy.com )曲线;种群呈S型增长过程中,在达到K值之前仍然是S型增长;S型增长中种群数量达到K值时,增长率为0;不同环境条件下种群的K值不同。

【答案】 B

9.(2013·秦黄岛高二期末)用牛奶瓶培养黑腹果蝇,观察成虫数量的变化,结果如下表:

时间(天) 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

成虫数(只) 6 10 28 71 131 207 270 302 327 341

根据表中数据分析,下列结果正确的是( )

A.第13~25天,成虫数量增长快的主要原因是个体生长加快

B.第17~29天,成虫增长速率上升,死亡率下降

C.第21~37天,成虫增长速率的下降与种群密度的改变有关

D.第1~37天,成虫数量呈“J”型增长

【解析】 第13~25天,成虫 ( http: / / www.21cnjy.com )数量增长快的主要原因是营养丰富、环境条件适宜;第17~29天,成虫增长速率下降;第21~37天,成虫增长速率的下降与种群密度的改变有关;第1~37天,成虫数量呈“S”型增长,所以C项正确。

【答案】 C

10.(2012·济南高二期末)某 ( http: / / www.21cnjy.com )小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别在4支试管中进行培养(见下表),均获得了“S”型增长曲线。根据实验结果判断,下列说法错误的是( )

试管号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

培养液体积(mL) 10 5 10 5

起始酵母菌数(103个) 10 5 5 10

A.4支试管内的种群初始阶段都经历了“J”型增长

B.4支试管内的种群同时达到K值

C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同

D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降

【解析】 当种群刚迁入一个新 ( http: / / www.21cnjy.com )环境的时候,若环境适宜种群生存,由于这时种群数量不多,环境中的食物、空间等适宜,没有环境阻力,因此种群初始阶段都经历了“J”型增长。然后环境阻力慢慢增大,种群开始呈“S”型增长,K值指的是环境容纳量,到达K值的时间是由环境阻力的大小决定的,因此B项中4支试管内的种群达到K值的时间不同。Ⅳ号试管内的环境阻力最大,因此最先达到K值并有有毒物质的积累,最先开始下降。

【答案】 B

二、非选择题

11.(2013·荆州高二期末)下图表示不同种群在不同环境中的增长曲线,据图回答下列问题:

(1)图中曲线表示种内斗争最激烈的是____ ( http: / / www.21cnjy.com )__段,t3后种群数量不能无限增长的原因是____________________________,同一种群的K值是固定不变的吗?请判断并说明:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)若此图表示池塘中某鱼类种 ( http: / / www.21cnjy.com )群的增长曲线,希望长期获得较高的鱼产量,每次捕捞后该种鱼的数量需保持在______点左右,原因是________________________________________________。

(3)若此图表示某地老鼠种群数量变化,如果灭 ( http: / / www.21cnjy.com )鼠时只采用杀死的办法,采取措施后老鼠的数量会很快恢复到原有的数量。请你依图提出更有效的控制鼠害的方案:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________。

【解析】 (1)在cd段, ( http: / / www.21cnjy.com )种群数量达到最大值,个体间争夺食物、空间等生存条件,种内斗争最激烈。在此段(从t3开始)由于食物、生存空间等是有限的,故种群数量不能无限增长。由于受环境条件的影响,K值不是固定不变的。

(2)若此图表示鱼的种群数量变化,每次捕捞后鱼的数量应保持在K/2(即b点),此时种群的增长最快,有利于种群数量的恢复。

(3)灭鼠时若只是杀死一部分老鼠,鼠 ( http: / / www.21cnjy.com )种群数量下降到c点以下,但很快又恢复到c点。若降低环境容纳量(即K值),如清除垃圾、储藏好食物,可有效地控制鼠害。

【答案】 (1)cd 受到食物、空间等因 ( http: / / www.21cnjy.com )素的限制 同一种群在不同环境条件下K值不是固定不变的。因为不同环境条件下,食物、天敌、气候等条件可能不同

(2)b 既能捕获一定数量的个体,又能使鱼类种群数量尽快的增长和恢复

(3)增加老鼠生存环境阻力(可从食物来源、生活场所、天敌等方面考虑),使环境的容纳量降低

12.(2012·安顺高二联考)某 ( http: / / www.21cnjy.com )研究所对一个河流生态系统进行了几年的跟踪调查。右图表示某种鱼迁入此生态系统后的种群数量增长速率随时间的变化曲线。请分析回答:

(1)图A、B能反映鱼种群数量变化的曲线是______________。

A B

(2)t2时期后,种群数量____ ( http: / / www.21cnjy.com )____,其主要原因是________________________________________________________________________________。

(3)在t1时该种群的年龄组成可能为________型。

(4)若在t2时种群数量为K ( http: / / www.21cnjy.com ),为了保护这种鱼类资源不被破坏,以便持续地获得最大捕鱼量,应使这种鱼的种群数量保持在________水平,因为此时______________。

【解析】 种群增长率与时间的关系 ( http: / / www.21cnjy.com )曲线表明:在一定时间范围内,种群增长率随时间的推移逐渐增加,超过这个时间范围,种群增长率随时间的推移会下降,直到种群增长率为零,即单位时间种群数量不再增长,其原因是种群密度增大,种内斗争加剧,同时捕食者的数量增多,限制了种群数量的增加,也就是负反馈调节。

【答案】 (1)B (2)不再增加 ( http: / / www.21cnjy.com )食物和空间不足、捕食者数量增加、种内斗争加剧(或其他合理答案) (3)增长 (4)K/2 种群增长速率最大(或种群的增长速度最快)

13.(2013·青岛高二期末)下列 ( http: / / www.21cnjy.com )是关于探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验。某生物兴趣小组的同学在三种不同的条件下,观察酵母菌种群的生长情况时,得出下表中的数据(在有氧情况下培养测得的酵母菌数)(×106个/mL)。请根据所学的知识,回答下列有关问题。

培养时间(d)组别 1 2 3 4 5 6 7 8

A 0.8 5.2 5.6 4.8 2.0 0.8 0.4 0.08

B 0.8 1.2 2.0 2.8 3.2 3.6 3.2 3.0

C 0.8 0.4 0.1 0 0 0 0 0

实验研究的三种条件如下:

条件一:无菌水10 mL,加入干酵母液0.1 mL,环境温度28 ℃。

条件二:培养液10 mL,加入干酵母液0.1 mL,环境温度28 ℃。

条件三:培养液10 mL,加入干酵母液0.1 mL,环境温度5 ℃。

(1)三种条件对应的组别编号依次是 ( http: / / www.21cnjy.com )________________________________________________________________________。

(2)请写出主要呼吸作用的反应式__ ( http: / / www.21cnjy.com )______________________________________________________________________。

(3)上述三种条件的设置,可分别用 ( http: / / www.21cnjy.com )来探究________________对酵母菌种群数量变化的影响。如条件一与条件二组合可以探究______对酵母菌种群数量变化的影响;而条件二与条件三组合则可以用来探究______对酵母菌种群数量变化的影响,其中的条件二的设置在该实验中属于__________。

(4)本实验过程中,每隔 ( http: / / www.21cnjy.com )24小时取一定量的酵母菌培养液,用血细胞计数板在显微镜下进行细胞计数,并以多次计数的平均值估算试管中酵母菌种群密度,这种方法称为_______________。每次取样前都应振荡试管,目的是使________________,减少实验中计数误差。如果显微镜视野内酵母菌过多,难以计数,应当采取的措施是__________________。

【解析】 探究“培养液中酵 ( http: / / www.21cnjy.com )母菌种群数量的变化”的实验,在学习时要从实验原理、实验步骤、数学模型建构等方面予以关注。特别是培养液的配制、计数方法、记录表的设计、坐标图的绘制及分析等内容。本实验仍然遵循对照原则、单一变量原则。

【答案】 (1)C、A、B

(2)C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量

(3)培养液、温度(及时间) 培养液 温度 对照实验

(4)抽样检测法(显微计数法) 试管中酵母菌分布均匀加定量无菌水(或定量培养液)稀释(“定量”可不要求)

第3节群落的结构

(教师用书独具)

●课标要求

1.描述群落的结构特征。

2.土壤中动物类群丰富度的研究。

●课标解读

1.识别群落,说出群落水平研究的问题。

2.描述群落的结构特征。

3.尝试进行土壤中小动物类群丰富度的研究。

●教学地位

本节内容包括群落水平上研究的问题 ( http: / / www.21cnjy.com )、群落的物种组成、群落的种间关系、群落的空间结构等内容。其中群落的种间关系和群落的空间结构是高考的重点考查内容。

●教法指导

1.探究活动安排在第一节,主要是考 ( http: / / www.21cnjy.com )虑到内容的衔接和前后知识的联系。探究取样时除了教材所要求的土壤样本外,还应提示并引导学生选择水域环境进行取样,从而丰富探究活动内容,也使学生通过探究不仅了解不同土壤中、不同水域中的物种丰富度不同,土壤和水域环境中的物种丰富度也有差异,进而加深理解不同群落物种丰富度差异的原因。要有探究活动的必要小结和反思,进行自我批评,提出改进意见,使以后的探究活动效果更好。

2.课前准备群落垂直结构和水平结构的 ( http: / / www.21cnjy.com )图片,包括陆地群落、水生群落。最好能在校园内(或学生熟悉的公园)拍摄到一些能反映群落空间结构的照片,这些照片、图片能加深学生对群落空间结构的认识,同时也使他们体验到所学知识就存在于自己熟悉的环境里。

3.结合教材第77页科学·技术·社会“立体农业”,让学生结合学校的实际情况,对学校的绿化提出建议。

(教师用书独具)

●新课导入建议

结合教材第71页“某个池塘中生活的 ( http: / / www.21cnjy.com )部分生物”图,引导学生讨论:1.这个池塘中至少有多少个种群?2.加入池塘中的肉食性鱼类大量减少,池塘中其他种群的数量将会出现怎样的变化?引导学生关注池塘中的生物组成及其有序性,讨论池塘中的种群组成(群落的结构),并关注池塘中生物之间的相互关系。

●教学流程设计

学生课前预习:阅读教材P71-76,填 ( http: / / www.21cnjy.com )写【课前自主导学】,完成“思考交流1、2”。 步骤1:情景导课:以【新课导入建议】引出本节课题。 步骤2:探究群落的概念,通过【课堂互动探究】探究1将个体、种群和群落进行比较,通过例1分析提高。 步骤3:通过教材72页图4-8和图4-9探究群里的物种组成,学生总结物种的丰富度,课下完成“土壤动物类群丰富度的研究”实验,通过例4强化提高。

步骤7:引导学生以小组合作形式总 ( http: / / www.21cnjy.com )结本课时重要知识点并以网络图形式呈现,互评后参看【本课知识小结】的网络构建。课下完成【课后知能检测】。 步骤6:抢答方式完成【正误判断】并分组互评【当堂双基达标】的1、2、3、4、5题。 步骤5:通过教材74页图4-11、图4-12和图4-13总结群落的垂直结构和水平结构,通过【课堂互动探究】探究3总结规律,通过例3分析提高。 步骤4:学生教材72页的资料分析和73页插图让学生总结群落的种间关系,通过【课堂互动探究】探究2总结,通过例2强化提高。

课 标 解 读 重 点 难 点

1.识别群落,说出群落水平上研究的问题。2.描述群落的结构特征。3.尝试进行土壤中小动物类群丰富度的研究。 1.群落的物种组成和种间关系。(重难点) 2.群落的空间结构。(重点)

(见学生用书第52页)

群落水平上研究的问题

1.群落的概念

群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

2.研究的问题

3. 基础:研究群落的基础是研究种群。

群落的物种组成和种间关系

1.群落的物种组成

(1)作用:是区别不同群落的重要特征。

(2)衡量指标:丰富度,即群落中物种数目的多少。

(3)规律:不同群落丰富度不同,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。海拔高度越高,群落丰富度越低。

1.海洋中生存着大量的生物,物种丰富度与海洋的深度存在什么关系?

【提示】 随着海洋深度增加,物种丰富度降低。

2.种间关系

(1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。如:草→兔。

(2)竞争

(3)寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

(4)互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

2.大鲈鱼以小鲈鱼为食,是不是捕食关系?为什么?

【提示】 不是,捕食和竞争都发生在不同种生物个体之间,而大、小鲈鱼为同一物种,是发生在同种生物个体之间的种内斗争。

群落的空间结构

1.形成原因:在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间。

2.类型

类型 现象 决定因素

垂直结构 分层 植物分层:光照强度、温度等动物分层:栖息空间、食物条件

水平结构 镶嵌分布 ①地形变化②土壤湿度和盐碱度的差异③光照强度的不同等

土壤中小动物类群丰富度的研究

1.土壤生物的特点

有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法或标志重捕法进行调查。进行这类研究时,常用取样器进行采集、调查。

2.丰富度的统计方法:一是记名计算法,二是目测估计法。

1.种群是群落的单位。(√)

2.群落中生物个体数目的多少称为丰富度。(×)

【提示】 群落中物种数目的多少称为丰富度。

3.草原生物群落没有垂直结构。(×)

【提示】 草原上的动物有的生活在地上,有的生活在地下,也有分层。生物群落都有垂直结构和水平结构。

4.一块地里的玉米,高低不齐,是群落的垂直结构。(×)

【提示】 垂直结构指不同物种在垂直方向上的分层分布。

①捕食 a.T2噬菌体与大肠杆菌

②竞争 b.狼和兔

③寄生 c.根瘤菌与大豆

④互利共生 d.草原上的羊和牛

【提示】 ①—b ②—d ③—a ④—c

(见学生用书第53页)

个体、种群和群落的比较

【问题导思】

①个体、种群和群落三者有什么联系?

②个体、种群、群落三者的区别表现在哪些方面?

1.个体、种群和群落三者联系

个体是种群的基本组成单位 ( http: / / www.21cnjy.com ),种群是生物群落的组成单位。生物群落各种群间具有复杂的种间关系。依靠这种关系使各种生物在长期自然选择与进化中形成了稳定的彼此适应的有机整体。

2.个体、种群和群落三者区别

个体、种群、群落属于不同的生命层次,其特 ( http: / / www.21cnjy.com )征各不相同。生物群落的基本特征包括群落中物种的丰富度、群落的生长形式(如森林、灌木、草地、沼泽等)和结构(垂直结构、水平结构)。三者关系可表示为:

物种丰富度的特点

1.生物群落的生态环境越优越,组成群落的物种越丰富。

2.丰富度随纬度的增加而减少。

3.丰富度随海拔高度的增加而减少。

4.丰富度随水深度的增加而减少。

(2012·四平高二检测)下列各项中,分别属于种群和群落的是( )

A.生活于某池塘中的全部草鱼与全部生物

B.一片森林中的全部蛇与全部鸟

C.一片森林中的全部响尾蛇与全部植物

D.一座高山上的全部马尾松与全部油松

【审题导析】

(1)种群是一定区域内的同种生物。

(2)群落是一定区域内的所有生物。

【精讲精析】 蛇、鸟都是一类生物 ( http: / / www.21cnjy.com )的总称,如蛇包括眼镜蛇、蝮蛇、响尾蛇等,鸟包括喜鹊、麻雀等。森林中的全部植物不能构成群落,未包括森林中的其他生物,如动物、微生物等。某池塘中的全部草鱼为同一种鱼,全部生物属于群落。

【答案】 A

群落的种间关系

【问题导思】

①一个池塘中,鲫鱼与鲤鱼之间是什么关系?

②大豆与根瘤菌、噬菌体与细菌之间分别是什么关系?

关系名称 数量坐标图 特点 举例

寄生 对寄主有害,对寄生生物有利。如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活得更好 蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌

竞争 图a图b 数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。两种生物生存能力不同,如图a;生存能力相同,如图b 牛与羊;农作物与杂草;大草履虫与小草履虫

捕食 一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化 羊和草;狼与兔;青蛙与昆虫

1.竞争关系可致使劣势物种灭绝,以利于优势种得到更多的资源与空间。

2.捕食关系中,捕食者一般不会导 ( http: / / www.21cnjy.com )致被捕食者灭绝;寄生关系中,寄生生物一般不会导致宿主死亡。这都与长期的自然选择有关,在相互选择的作用下,捕食者与被捕食者,寄生者与宿主长期共存。

(2012·北京高考)金合欢蚁生活在金合欢树上,以金合欢树的花蜜等为食,同时也保护金合欢树免受其他植食动物的伤害。如果去除金合欢蚁,则金合欢树的生长减缓且存活率降低。由此不能得出的推论是( )

A.金合欢蚁从金合欢树获得能量

B.金合欢蚁为自己驱逐竞争者

C.金合欢蚁为金合欢树驱逐竞争者

D.金合欢蚁和金合欢树共同(协同)进化

【审题导析】

(1)金合欢树为金合欢蚁提供花蜜。

(2)金合欢蚁为金合欢树驱逐害虫。

【精讲精析】

选项 分析判断

A 金合欢蚁以金合欢树的花蜜等为食,因此金合欢蚁可从金合欢树获得能量,A正确

B 由于金合欢蚁和其他植食动物都以金合欢树为食,金合欢蚁又可保护金合欢树免受其他植食动物的伤害,因此金合欢蚁与其他植食动物间是竞争关系,B正确

C 金合欢蚁驱逐的是自己的竞争者,而不是金合欢树的竞争者,C错误

D 金合欢蚁与金合欢树在长期的进化过程中相互选择,共同进化,D正确

【答案】 C

群落结构

【问题导思】

①群落的垂直结构和水平结构形成的原因是什么?

②群落的垂直结构和水平结构的形成有什么意义?

1.群落结构形成的原因及意义

(1)原因:群落的垂直结构与水平结构都与环境中生态因素有关,垂直结构和水平结构的具体表现都是在长期自然选择基础上形成的对环境的适应。

(2)意义:生物在垂直方向及水平方向上的位置配置关系有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。

2.群落结构的分析

(1)垂直结构(以森林植物为例)

①图解

②由上图分析植物的分层分布与光照强度有关。群落中的光照强度总是随着高度的下降而逐渐减弱。

乔木层…………接受全光照

灌木层…………利用全光照的10%

草本层…………仅利用全光照的1%~5%

苔藓地衣层……仅利用微弱的光照

③动物的分层与其食物及栖息场所等有关。可以说,群落中植物的分层现象决定了动物的分层现象。

鹰、杜鹃…………森林上层

画眉……………灌木层

野猪……………地面活动

蚯蚓及部分微生物……落叶层和土壤

(2)水平结构

①分布特点:镶嵌分布

②影响因素:地形变化、土 ( http: / / www.21cnjy.com )壤湿度和盐碱度差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同、人与动物的影响等。我国南北群落水平结构的差异主要受温度影响,而东西群落水平结构的差异主要受水分的影响。

(2012·衡水中学高二期末)对生物群落结构的叙述,不正确的是( )

A.垂直结构是自然选择的结果

B.垂直结构显著提高了植物利用环境资源的能力

C.在水平方向上,不同地段的生物种类往往也有差别

D.动物之所以有分层现象,主要与光照有关

【审题导析】

(1)群落结构形成的原因和意义。

(2)群落中动物分层的原因。