【单元精炼 金版学案】2014-2015学年高中生物必修三(人教):第五章 生态系统及其稳定性 章末过关检测卷(含详解)

文档属性

| 名称 | 【单元精炼 金版学案】2014-2015学年高中生物必修三(人教):第五章 生态系统及其稳定性 章末过关检测卷(含详解) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 195.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2014-08-04 07:43:53 | ||

图片预览

文档简介

生物·必修3(人教版)

章末过关检测卷(五)

第5章 生态系统及其稳定性

(测试时间:45分钟,评价分值:100分)

一、单项选择题(共10小题,每小题3分,共30分)

1.细菌和真菌在生态系统的物质循环中不可缺少是因为( )

A.是食物链中重要一环

B.能把有机物分解为无机物,归还到无机环境中

C.与人类关系非常密切

D.与生产者、消费者都有关系

答案:B

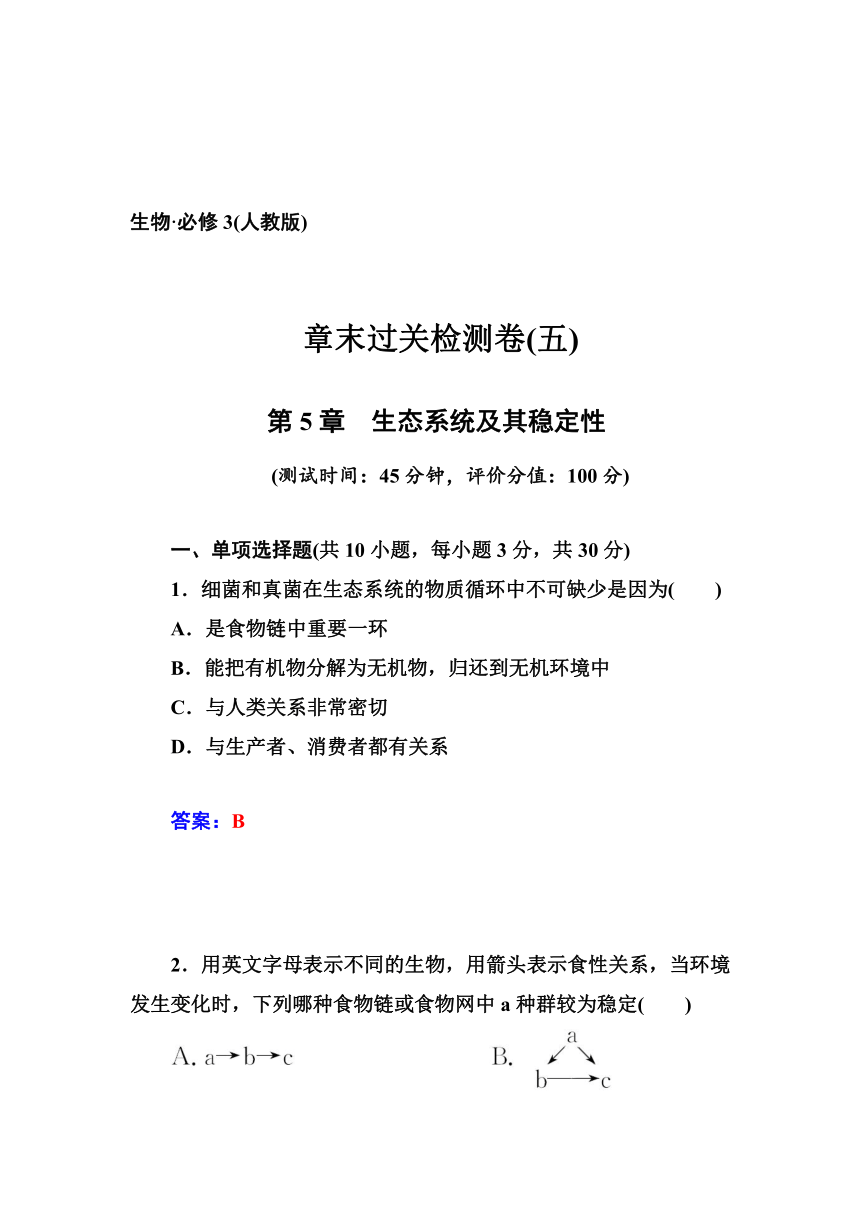

2.用英文字母表示不同的生物,用箭头表示食性关系,当环境发生变化时,下列哪种食物链或食物网中a种群较为稳定( )

解析:生态系统中,生物成分之间的取食关系是很复杂的。同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也不只吃一种食物。各生物成分之间在取食关系上存在着错综复杂的关系,各种食物链相互交错,相互连接,形成网状结构,称为食物网。食物网是生态系统中普遍而又复杂的现象。能量的流动,物质的迁移、转化就是通过食物链或食物网进行的。 食物链上的各种生物相互影响,相互制约,一环扣一环。如果某一环节发生故障,链条就失去整体性,生态系统就会发生紊乱。因此当环境发生变化时,D项中a种群较为稳定。

答案:D

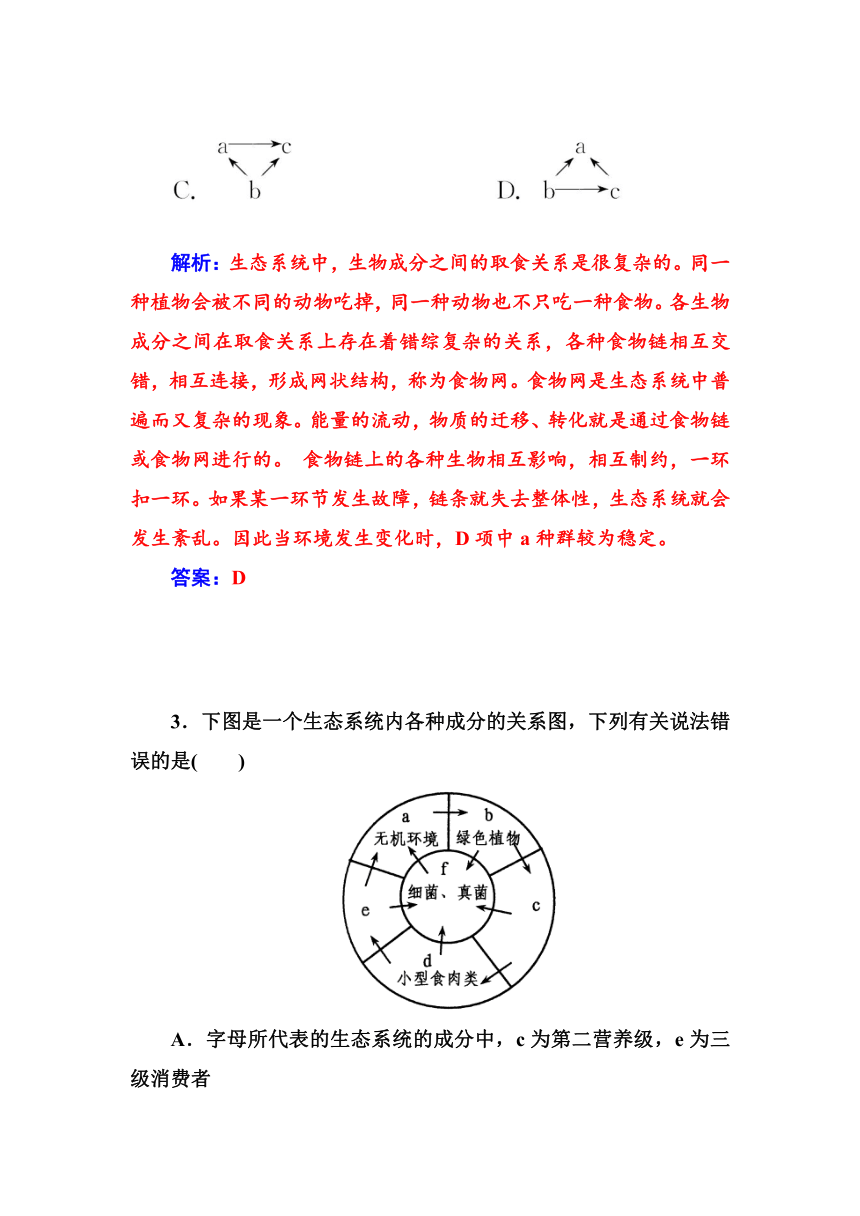

3.下图是一个生态系统内各种成分的关系图,下列有关说法错误的是( )

A.字母所代表的生态系统的成分中,c为第二营养级,e为三级消费者

B.如果大量捕杀e,则d的数量变化是先增多后减少

C.进入c的能量约有10%~20%的能量传给d,一部分通过c的呼吸作用被消耗,另一部分传给f

D.由于长期使用DDT,c类群产生了对DDT的抗药性,c类群抗药性增强的主要原因是变异的结果

解析:长期使用DDT,c类群抗药性增强,主要原因是在DDT的筛选作用下,将不抗药的个体除去,而抗药的个体比例逐渐升高。

答案:D

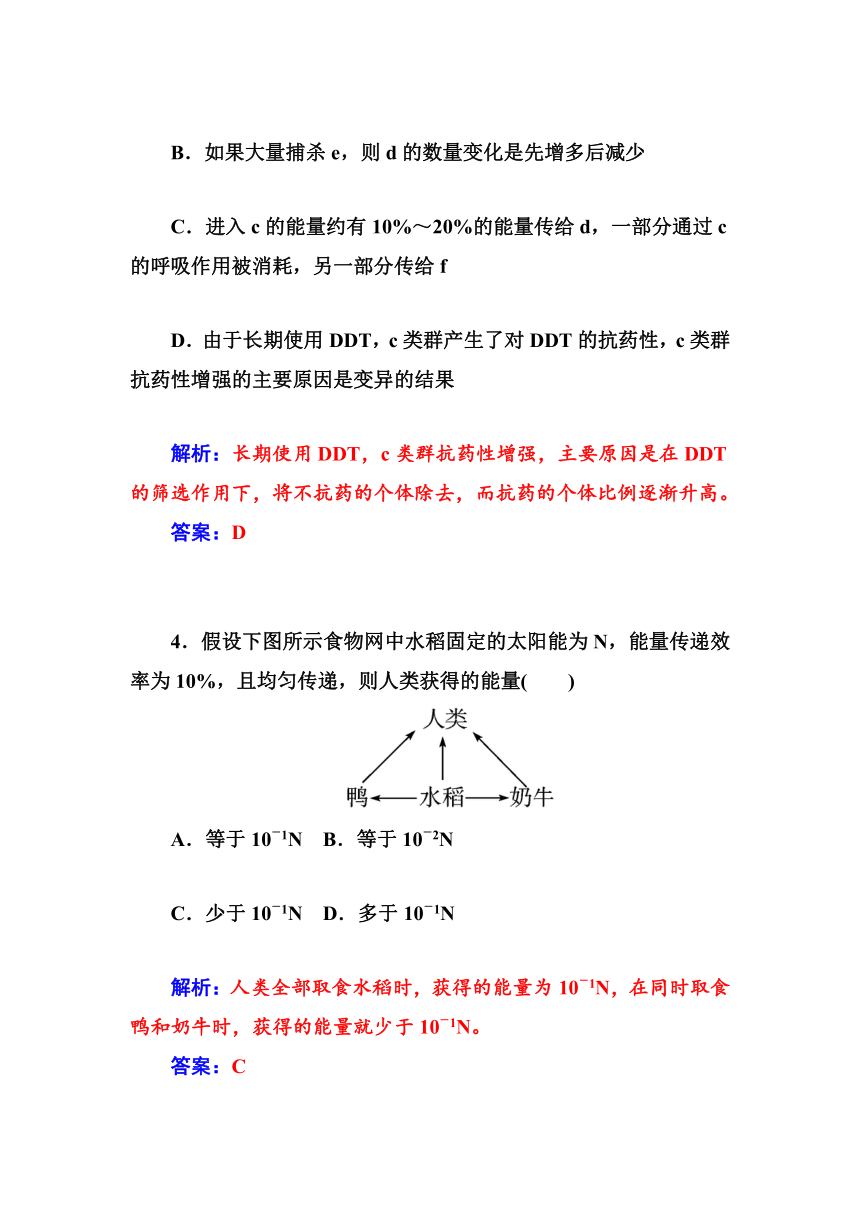

4.假设下图所示食物网中水稻固定的太阳能为N,能量传递效率为10%,且均匀传递,则人类获得的能量( )

A.等于10-1N B.等于10-2N

C.少于10-1N D.多于10-1N

解析:人类全部取食水稻时,获得的能量为10-1N,在同时取食鸭和奶牛时,获得的能量就少于10-1N。

答案:C

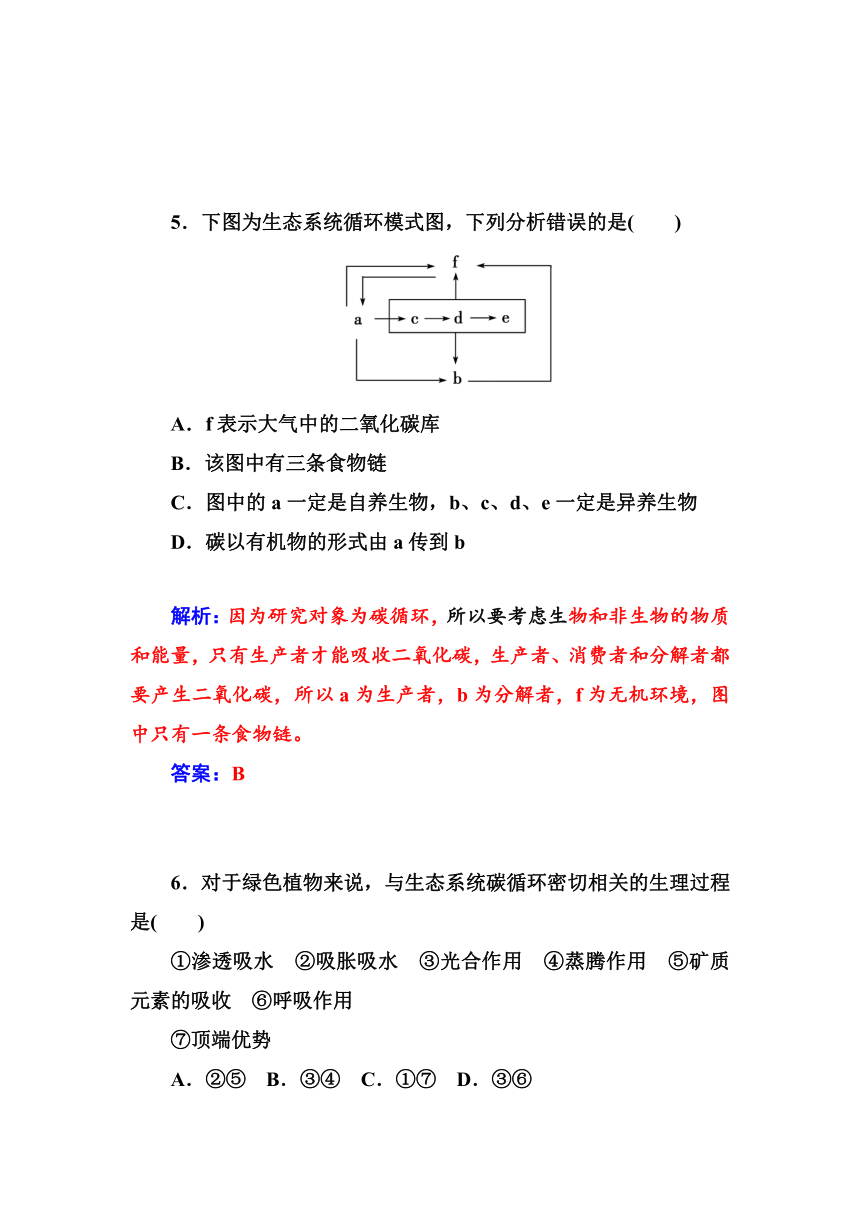

5.下图为生态系统循环模式图,下列分析错误的是( )

A.f表示大气中的二氧化碳库

B.该图中有三条食物链

C.图中的a一定是自养生物,b、c、d、e一定是异养生物

D.碳以有机物的形式由a传到b

解析:因为研究对象为碳循环,所以要考虑生 ( http: / / www.21cnjy.com )物和非生物的物质和能量,只有生产者才能吸收二氧化碳,生产者、消费者和分解者都要产生二氧化碳,所以a为生产者,b为分解者,f为无机环境,图中只有一条食物链。

答案:B

6.对于绿色植物来说,与生态系统碳循环密切相关的生理过程是( )

①渗透吸水 ②吸胀吸水 ③光合作用 ④蒸腾作用 ⑤矿质元素的吸收 ⑥呼吸作用

⑦顶端优势

A.②⑤ B.③④ C.①⑦ D.③⑥

解析:绿色植物与生态系统碳循环有关的生理过程是光合作用和呼吸作用(有氧呼吸)。

答案:D

7.信息传递是生态系统的重要功能之一。下列现象中,与物理信息传递相关的是( )

A.花香引蝶 B.豪猪遇敌竖起体刺

C.候鸟南飞 D.警犬嗅寻毒品

答案:C

8.下列生态系统中,最容易退化的是( )

A.农田生态系统 B.湖泊生态系统

C.草原生态系统 D.淡水生态系统

解析:与自然生态系统相比,A这种人工生态系统生物种类单一,营养结构简单,自我调节能力弱,稳定性差,所以最容易退化。

答案:A

9.“猪—沼—茶”是华南山地丘陵地区常见的 ( http: / / www.21cnjy.com )生态农业模式,由种植(茶树)、养殖(猪)、 农户(人)和沼气生产(微生物)四个子系统构成。该生态农业模式( )

A.是由茶树、猪、人和微生物组成的生态系统

B.实现了物质和能量在系统中的多级循环利用

C.使整个生产过程进入了废物资源化的良性循环

D.注重系统内部的自身调节作用,不需要外部投入

解析:生态系统包括生物群落和无机环境;能量在系统中不能循环利用;生态农业模式注重系统内部自身调节作用,还需要外部投入。

答案:C

10.下图是我国南方开始尝试的农业生态系统 ( http: / / www.21cnjy.com )的结构模式图,利用雏鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用作物养猪、养鸭,用秸秆培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。下列说法错误的是( )

A.该生态系统的能量最终来源是太阳光能

B.调查该生态系统中某种杂草的种群密度常用的方法是样方法

C.在生态系统中,基本组成元素能在生物群落和无机环境中不断循环,因而不需往农田中不断施加任何化肥

D.该生态系统抵抗力稳定性较差

解析:所有生态系统能量的最 ( http: / / www.21cnjy.com )终来源都是太阳光能;调查杂草的种群密度常用样方法;该生态系统营养结构较为简单,抵抗力稳定性较差;该生态系统被人类利用强度较大,应实施相应的物质、能量投入。

答案:C

二、双项选择题(共4小题,每小题5分,共20分)

11.下列对群落和生态系统的稳定性叙述正确的是( )

A.群落的稳定性是指群落的自我调节能力

B.生态系统在受到不同的干扰后,其恢复速度与恢复时间一般相同

C.不同的生态系统,抵抗力稳定性和恢复力稳定性不同

D.一个群落的抵抗能力强,那么它的恢复能力也很强

答案:AC

12.

右图表示某湖泊生态系统的营养结构,a~e代表各营养级的生物,下列叙述正确的是( )

A.该食物网中只有2条食物链

B.各营养级中,能量最多的是c,生物个体数量最多的是a

C.若水体受有机磷农药轻度污染,则受害最严重的是a

D.若c所含能量为5.8×109 kJ,d含1.3×108 kJ,则a至少约含4.5×107 kJ

解析:分析图解可知:该食物网中有三条食 ( http: / / www.21cnjy.com )物链,c→d;c→b→a;c→e→a 。根据生物富集原理,若水体受有机磷农药轻度污染,则受害最严重的是a。能量传递效率为10%~20%,d含1.3×108 kJ,消耗c最多1.3×108÷10%=1.3×109,流经a的能量为(5.8×109-1.3×109) ×(10%)2=4.5×107 kJ,故a至少约含4.5×107 kJ。

答案:CD

13.如下图表示某种生态系统中4种成分之间的关系,以下相关叙述中不正确的是( )

A.甲和乙所包含的所有种群构成群落

B.乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越多

C.丙不一定是原核生物

D.丁的含量增加将导致臭氧层被破坏

解析:分析图解可知:甲是生产者、乙是消费者、丙是分解者、丁是无机环境中的二氧化碳。甲、乙和丙所包含的所有种群才构成群落。乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越多。分解者一般分为两类:一类是细菌和真菌(微生物);另一类是其他腐食性动物(如蜣螂、秃鹫、蚯蚓等)。 分解者的作用:它们将死亡的有机体分解为简单的无机物并释放出能量,其中无机物能再为植物所利用,保持生态系统的循环。臭氧层的破坏和臭氧空洞的出现,是人类自身行为造成的,也就是人们在生产和生活中大量地生产和使用“消耗臭氧层物质(ODS)”以及向空气中排放大量的废气造成的。CO2导致温室效应。

答案:AD

14.大气中CO2过多与碳循环失衡有关。2009年哥本哈根世界气候大会所倡导的低碳生活获得普遍认同。根据下图所做出的判断不正确的是( )

A.增加自养生物种类和数量不利于降低大气中的CO2含量

B.大气中CO2的增加主要与异养生物②的数量增加有关

C.该生态系统中的自养生物与所有异养生物构成了生物群落

D.该图能表示物质循环过程,不能准确表示能量流动方向

解析:自养型生物能固定空气中的二氧 ( http: / / www.21cnjy.com )化碳,故增加自养型生物的数量和种类能降低大气中二氧化碳含量;大气中二氧化碳浓度增大与化石燃料的燃烧等有关;该生态系统中所有自养型生物是生产者,异养型生物包括消费者和分解者,三者构成了生物群落,故C对;该图主要体现了生态系统中的碳循环过程,不能反映能量流动方向,能量一般是单向流动的,故D对。本题难度中等。

答案:AB

三、非选择题(共4小题,共50分)

15.(9分)研究者对某水域浮游生物群落进行调查,绘制出如下能量金字塔,据图回答:

( http: / / www.21cnjy.com )

(1)该群落共有________个营养级。生产者主要通过________获得能量。

(2)能量在流动过程中逐级________,该群落必须________,才能维持生态系统的正常功能。

(3)调查该群落中浮游生物的种类及数量一般用______________________(抽样统计方法);调查发现,受到生活废水的轻微污染后,浮游生物的种类和数量不会受到明显的影响,这是由于生态系统具有_________________________________________________________。

解析:(1)该群落的组成是生产者、 ( http: / / www.21cnjy.com )消费者和分解者,由生产者、初级消费者、次级消费者组成的食物链共有三个环节,即三个营养级。生产者分为光能自养型和化能自养型,生产者主要是绿色植物,通过光合作用获得能量。

(2)能量流动的特点:单向能动、逐级递减。该群落必须不断从外界获取能量才能维持生态系统的正常功能。

(3)调查该群落中浮游生物的种类及数量一般用取样器取样的方法。生态系统能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力。

答案:(1)三 光合作用

(2)递减 不断从外界获取能量

(3)取样器取样的方法 自我调节能力

16.(16分)夏季校园的浅水池塘中生长着多 ( http: / / www.21cnjy.com )年生草本植物水毛茛,它裸露在空气中的叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状;它全株有毒,为一般鱼类和水生动物所不食。生物兴趣小组的同学拟在池塘中放养专食水毛茛的转基因小金鱼,经过实际调查和科学计算,他们共放养了x尾小金鱼,认为这是该池塘能平衡喂养的最大数量。

(1)运用所学知识,分析生物兴趣小组的同学是如何进行调查和计算的?

①进行池塘内水毛茛种群密度的取样调查;

②计算出________(A);

③计算出每尾小金鱼的平均生物量(B);

④按照________%的能量传递效率,计算出x=________(用字母A、B表示)。

(2)生物兴趣小组用水毛茛的茎尖进行________,可获得脱毒苗,体现了植物细胞的________。此过程中细胞肯定不会发生的事件是________(从以下四项中选择,填标号)。

A.细胞分化 B.细胞脱分化

C.染色体变异 D.基因重组

(3)水毛茛与蓝藻相比,最 ( http: / / www.21cnjy.com )大的区别是________________________________________________________________________

________;它裸露在空气中的叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状,说明了表现型是________共同作用的结果。

解析:(1)②流经该池塘 ( http: / / www.21cnjy.com )生态系统的总能量是生产者固定的太阳能总量,专食水毛茛的小金鱼其能量来源为水毛茛固定的太阳能总量。④能量流动的特点是逐级递减,传递效率为10%~20%,题中要求该池塘能平衡喂养的最大数量,则传递效率为20%;从而求出x=20%A/B。

(2)在科学家发现植物分生区附近(如茎 ( http: / / www.21cnjy.com )尖)的病毒极少,甚至无病毒。切取一定大小的茎尖进行组织培养,再生的植株就有可能不带病毒,从而获得脱毒苗。由于植物组织培养属于无性繁殖,细胞中不会发生基因重组的情况。

(3)水毛茛是真核生物,具有核膜包被的细胞核;而蓝藻是原核生物,不具有核膜包被的细胞核;水毛茛裸露在空气中的叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状,原因是:表现型=基因型+环境。

答案:(1)②水毛茛的总生物量 ④20% 20%A/B

(2)组织培养 全能性 D

(3)水毛茛具有核膜包被的细胞核,而蓝藻没有 基因型和环境

17.(10分)某地曾是著名的鱼米之乡 ( http: / / www.21cnjy.com ),植物生长茂盛,土壤动物种类繁多。后来,由于上游地区一农药厂的污染废水排入河流,造成该地农田土壤环境持续恶化,原本常见的泥鳅、田螺等几近销声匿迹。为了调查污染废水对农田土壤动物类群的影响,在受污染河流一侧不同距离进行调查,调查结果见下表:

表中距污染河流不同距离土壤动物类群和个体数

离污染河流的距离/km 0.1 0.5 1.0 2.0 4.0

动物类群数/类 20 23 37 50 58

动物个体总数/个 365 665 750 1 983 2 490

请根据上述材料,回答下列问题:

(1)土壤动物调查一般不能采用标志 ( http: / / www.21cnjy.com )重捕法,理由是__________________________________________________________。

答案:大多数土壤动物身体微小,活动范围小,标记个体难与无标记个体充分混匀

(2)遭受污染的农田土壤仍存在一定数量的 ( http: / / www.21cnjy.com )土壤动物,是因为农田生态系统具有__________,而不同类群的土壤动物具有__________。过度污染的农田会丧失生产能力,原因是_________________________________________________________。

答案:相对稳定性 不同的耐污能力 当外来干扰超过生态系统自我调节能力时,会导致系统稳定性(稳态)被破坏,甚至会引发系统的崩溃

(3)从表中调查结果可得出以下结论:

①____________________________________________________;

②____________________________________________________。

答案:①农药污染会降低土壤动物类群数和个体总数

②距离污染源越远(近),农药污染物的浓度越低(高),对土壤动物的影响越小(大)

(4)当污染停止后,在原来因污染而废 ( http: / / www.21cnjy.com )弃的土地上开始的群落演替属于________演替。在华南热带亚热带地区,这种演替将最后达到________(群落)阶段。

答案:次生 森林

18.(15分)气候变化与生态系统的碳循环密切相关。下表为A、B两个不同时期陆地生态系统与大气环境的碳交换情况。

时期 碳吸收量/kg C·a-1 碳释放量/kg C·a-1

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

(1)生态系统碳的吸收主要是通过________作用实现的,碳的释放主要是通过________作用实现的。

(2)表中________时期的生态系 ( http: / / www.21cnjy.com )统处于稳定状态,原因是__________________________________________________________。

(3)由于过度的人工碳排放,破坏了生态系统的________,导致大气中________增加并引起全球气候变化。

(4)人们正在积极开发新能源以减少碳排放。如“叶绿素太阳能电池”是模仿类囊体吸收光能的特性而制造的,类囊体吸收光能的过程发生在光合作用的________阶段;又如经改造的蓝藻能在细胞内将光合作用产生的________直接发酵转化为燃料乙醇。

解析:(1)生态系统中碳循环的形式是CO2,生态系统中碳的吸收主要是通过光合作用实现的,碳的释放主要是通过呼吸作用实现的。(2)从表中不难看出,A时期碳吸收量和碳释放量相等,而B时期碳吸收量小于碳释放量,所以A时期生态系统处于稳定状态。(3)过度排放人工碳,破坏了生态系统的稳定性(碳平衡),使大气中CO2含量增加,而导致全球气候变暖。(4)类囊体吸收光能属于光反应阶段,光合作用的产物主要是糖类和O2,而直接发酵产生乙醇的是葡萄糖。

答案:(1)光合 呼吸 (2)A 碳吸收量和碳释放量相等 (3)碳平衡(稳定性) CO2 (4)光反应 葡萄糖

章末过关检测卷(五)

第5章 生态系统及其稳定性

(测试时间:45分钟,评价分值:100分)

一、单项选择题(共10小题,每小题3分,共30分)

1.细菌和真菌在生态系统的物质循环中不可缺少是因为( )

A.是食物链中重要一环

B.能把有机物分解为无机物,归还到无机环境中

C.与人类关系非常密切

D.与生产者、消费者都有关系

答案:B

2.用英文字母表示不同的生物,用箭头表示食性关系,当环境发生变化时,下列哪种食物链或食物网中a种群较为稳定( )

解析:生态系统中,生物成分之间的取食关系是很复杂的。同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也不只吃一种食物。各生物成分之间在取食关系上存在着错综复杂的关系,各种食物链相互交错,相互连接,形成网状结构,称为食物网。食物网是生态系统中普遍而又复杂的现象。能量的流动,物质的迁移、转化就是通过食物链或食物网进行的。 食物链上的各种生物相互影响,相互制约,一环扣一环。如果某一环节发生故障,链条就失去整体性,生态系统就会发生紊乱。因此当环境发生变化时,D项中a种群较为稳定。

答案:D

3.下图是一个生态系统内各种成分的关系图,下列有关说法错误的是( )

A.字母所代表的生态系统的成分中,c为第二营养级,e为三级消费者

B.如果大量捕杀e,则d的数量变化是先增多后减少

C.进入c的能量约有10%~20%的能量传给d,一部分通过c的呼吸作用被消耗,另一部分传给f

D.由于长期使用DDT,c类群产生了对DDT的抗药性,c类群抗药性增强的主要原因是变异的结果

解析:长期使用DDT,c类群抗药性增强,主要原因是在DDT的筛选作用下,将不抗药的个体除去,而抗药的个体比例逐渐升高。

答案:D

4.假设下图所示食物网中水稻固定的太阳能为N,能量传递效率为10%,且均匀传递,则人类获得的能量( )

A.等于10-1N B.等于10-2N

C.少于10-1N D.多于10-1N

解析:人类全部取食水稻时,获得的能量为10-1N,在同时取食鸭和奶牛时,获得的能量就少于10-1N。

答案:C

5.下图为生态系统循环模式图,下列分析错误的是( )

A.f表示大气中的二氧化碳库

B.该图中有三条食物链

C.图中的a一定是自养生物,b、c、d、e一定是异养生物

D.碳以有机物的形式由a传到b

解析:因为研究对象为碳循环,所以要考虑生 ( http: / / www.21cnjy.com )物和非生物的物质和能量,只有生产者才能吸收二氧化碳,生产者、消费者和分解者都要产生二氧化碳,所以a为生产者,b为分解者,f为无机环境,图中只有一条食物链。

答案:B

6.对于绿色植物来说,与生态系统碳循环密切相关的生理过程是( )

①渗透吸水 ②吸胀吸水 ③光合作用 ④蒸腾作用 ⑤矿质元素的吸收 ⑥呼吸作用

⑦顶端优势

A.②⑤ B.③④ C.①⑦ D.③⑥

解析:绿色植物与生态系统碳循环有关的生理过程是光合作用和呼吸作用(有氧呼吸)。

答案:D

7.信息传递是生态系统的重要功能之一。下列现象中,与物理信息传递相关的是( )

A.花香引蝶 B.豪猪遇敌竖起体刺

C.候鸟南飞 D.警犬嗅寻毒品

答案:C

8.下列生态系统中,最容易退化的是( )

A.农田生态系统 B.湖泊生态系统

C.草原生态系统 D.淡水生态系统

解析:与自然生态系统相比,A这种人工生态系统生物种类单一,营养结构简单,自我调节能力弱,稳定性差,所以最容易退化。

答案:A

9.“猪—沼—茶”是华南山地丘陵地区常见的 ( http: / / www.21cnjy.com )生态农业模式,由种植(茶树)、养殖(猪)、 农户(人)和沼气生产(微生物)四个子系统构成。该生态农业模式( )

A.是由茶树、猪、人和微生物组成的生态系统

B.实现了物质和能量在系统中的多级循环利用

C.使整个生产过程进入了废物资源化的良性循环

D.注重系统内部的自身调节作用,不需要外部投入

解析:生态系统包括生物群落和无机环境;能量在系统中不能循环利用;生态农业模式注重系统内部自身调节作用,还需要外部投入。

答案:C

10.下图是我国南方开始尝试的农业生态系统 ( http: / / www.21cnjy.com )的结构模式图,利用雏鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用作物养猪、养鸭,用秸秆培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。下列说法错误的是( )

A.该生态系统的能量最终来源是太阳光能

B.调查该生态系统中某种杂草的种群密度常用的方法是样方法

C.在生态系统中,基本组成元素能在生物群落和无机环境中不断循环,因而不需往农田中不断施加任何化肥

D.该生态系统抵抗力稳定性较差

解析:所有生态系统能量的最 ( http: / / www.21cnjy.com )终来源都是太阳光能;调查杂草的种群密度常用样方法;该生态系统营养结构较为简单,抵抗力稳定性较差;该生态系统被人类利用强度较大,应实施相应的物质、能量投入。

答案:C

二、双项选择题(共4小题,每小题5分,共20分)

11.下列对群落和生态系统的稳定性叙述正确的是( )

A.群落的稳定性是指群落的自我调节能力

B.生态系统在受到不同的干扰后,其恢复速度与恢复时间一般相同

C.不同的生态系统,抵抗力稳定性和恢复力稳定性不同

D.一个群落的抵抗能力强,那么它的恢复能力也很强

答案:AC

12.

右图表示某湖泊生态系统的营养结构,a~e代表各营养级的生物,下列叙述正确的是( )

A.该食物网中只有2条食物链

B.各营养级中,能量最多的是c,生物个体数量最多的是a

C.若水体受有机磷农药轻度污染,则受害最严重的是a

D.若c所含能量为5.8×109 kJ,d含1.3×108 kJ,则a至少约含4.5×107 kJ

解析:分析图解可知:该食物网中有三条食 ( http: / / www.21cnjy.com )物链,c→d;c→b→a;c→e→a 。根据生物富集原理,若水体受有机磷农药轻度污染,则受害最严重的是a。能量传递效率为10%~20%,d含1.3×108 kJ,消耗c最多1.3×108÷10%=1.3×109,流经a的能量为(5.8×109-1.3×109) ×(10%)2=4.5×107 kJ,故a至少约含4.5×107 kJ。

答案:CD

13.如下图表示某种生态系统中4种成分之间的关系,以下相关叙述中不正确的是( )

A.甲和乙所包含的所有种群构成群落

B.乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越多

C.丙不一定是原核生物

D.丁的含量增加将导致臭氧层被破坏

解析:分析图解可知:甲是生产者、乙是消费者、丙是分解者、丁是无机环境中的二氧化碳。甲、乙和丙所包含的所有种群才构成群落。乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越多。分解者一般分为两类:一类是细菌和真菌(微生物);另一类是其他腐食性动物(如蜣螂、秃鹫、蚯蚓等)。 分解者的作用:它们将死亡的有机体分解为简单的无机物并释放出能量,其中无机物能再为植物所利用,保持生态系统的循环。臭氧层的破坏和臭氧空洞的出现,是人类自身行为造成的,也就是人们在生产和生活中大量地生产和使用“消耗臭氧层物质(ODS)”以及向空气中排放大量的废气造成的。CO2导致温室效应。

答案:AD

14.大气中CO2过多与碳循环失衡有关。2009年哥本哈根世界气候大会所倡导的低碳生活获得普遍认同。根据下图所做出的判断不正确的是( )

A.增加自养生物种类和数量不利于降低大气中的CO2含量

B.大气中CO2的增加主要与异养生物②的数量增加有关

C.该生态系统中的自养生物与所有异养生物构成了生物群落

D.该图能表示物质循环过程,不能准确表示能量流动方向

解析:自养型生物能固定空气中的二氧 ( http: / / www.21cnjy.com )化碳,故增加自养型生物的数量和种类能降低大气中二氧化碳含量;大气中二氧化碳浓度增大与化石燃料的燃烧等有关;该生态系统中所有自养型生物是生产者,异养型生物包括消费者和分解者,三者构成了生物群落,故C对;该图主要体现了生态系统中的碳循环过程,不能反映能量流动方向,能量一般是单向流动的,故D对。本题难度中等。

答案:AB

三、非选择题(共4小题,共50分)

15.(9分)研究者对某水域浮游生物群落进行调查,绘制出如下能量金字塔,据图回答:

( http: / / www.21cnjy.com )

(1)该群落共有________个营养级。生产者主要通过________获得能量。

(2)能量在流动过程中逐级________,该群落必须________,才能维持生态系统的正常功能。

(3)调查该群落中浮游生物的种类及数量一般用______________________(抽样统计方法);调查发现,受到生活废水的轻微污染后,浮游生物的种类和数量不会受到明显的影响,这是由于生态系统具有_________________________________________________________。

解析:(1)该群落的组成是生产者、 ( http: / / www.21cnjy.com )消费者和分解者,由生产者、初级消费者、次级消费者组成的食物链共有三个环节,即三个营养级。生产者分为光能自养型和化能自养型,生产者主要是绿色植物,通过光合作用获得能量。

(2)能量流动的特点:单向能动、逐级递减。该群落必须不断从外界获取能量才能维持生态系统的正常功能。

(3)调查该群落中浮游生物的种类及数量一般用取样器取样的方法。生态系统能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力。

答案:(1)三 光合作用

(2)递减 不断从外界获取能量

(3)取样器取样的方法 自我调节能力

16.(16分)夏季校园的浅水池塘中生长着多 ( http: / / www.21cnjy.com )年生草本植物水毛茛,它裸露在空气中的叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状;它全株有毒,为一般鱼类和水生动物所不食。生物兴趣小组的同学拟在池塘中放养专食水毛茛的转基因小金鱼,经过实际调查和科学计算,他们共放养了x尾小金鱼,认为这是该池塘能平衡喂养的最大数量。

(1)运用所学知识,分析生物兴趣小组的同学是如何进行调查和计算的?

①进行池塘内水毛茛种群密度的取样调查;

②计算出________(A);

③计算出每尾小金鱼的平均生物量(B);

④按照________%的能量传递效率,计算出x=________(用字母A、B表示)。

(2)生物兴趣小组用水毛茛的茎尖进行________,可获得脱毒苗,体现了植物细胞的________。此过程中细胞肯定不会发生的事件是________(从以下四项中选择,填标号)。

A.细胞分化 B.细胞脱分化

C.染色体变异 D.基因重组

(3)水毛茛与蓝藻相比,最 ( http: / / www.21cnjy.com )大的区别是________________________________________________________________________

________;它裸露在空气中的叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状,说明了表现型是________共同作用的结果。

解析:(1)②流经该池塘 ( http: / / www.21cnjy.com )生态系统的总能量是生产者固定的太阳能总量,专食水毛茛的小金鱼其能量来源为水毛茛固定的太阳能总量。④能量流动的特点是逐级递减,传递效率为10%~20%,题中要求该池塘能平衡喂养的最大数量,则传递效率为20%;从而求出x=20%A/B。

(2)在科学家发现植物分生区附近(如茎 ( http: / / www.21cnjy.com )尖)的病毒极少,甚至无病毒。切取一定大小的茎尖进行组织培养,再生的植株就有可能不带病毒,从而获得脱毒苗。由于植物组织培养属于无性繁殖,细胞中不会发生基因重组的情况。

(3)水毛茛是真核生物,具有核膜包被的细胞核;而蓝藻是原核生物,不具有核膜包被的细胞核;水毛茛裸露在空气中的叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状,原因是:表现型=基因型+环境。

答案:(1)②水毛茛的总生物量 ④20% 20%A/B

(2)组织培养 全能性 D

(3)水毛茛具有核膜包被的细胞核,而蓝藻没有 基因型和环境

17.(10分)某地曾是著名的鱼米之乡 ( http: / / www.21cnjy.com ),植物生长茂盛,土壤动物种类繁多。后来,由于上游地区一农药厂的污染废水排入河流,造成该地农田土壤环境持续恶化,原本常见的泥鳅、田螺等几近销声匿迹。为了调查污染废水对农田土壤动物类群的影响,在受污染河流一侧不同距离进行调查,调查结果见下表:

表中距污染河流不同距离土壤动物类群和个体数

离污染河流的距离/km 0.1 0.5 1.0 2.0 4.0

动物类群数/类 20 23 37 50 58

动物个体总数/个 365 665 750 1 983 2 490

请根据上述材料,回答下列问题:

(1)土壤动物调查一般不能采用标志 ( http: / / www.21cnjy.com )重捕法,理由是__________________________________________________________。

答案:大多数土壤动物身体微小,活动范围小,标记个体难与无标记个体充分混匀

(2)遭受污染的农田土壤仍存在一定数量的 ( http: / / www.21cnjy.com )土壤动物,是因为农田生态系统具有__________,而不同类群的土壤动物具有__________。过度污染的农田会丧失生产能力,原因是_________________________________________________________。

答案:相对稳定性 不同的耐污能力 当外来干扰超过生态系统自我调节能力时,会导致系统稳定性(稳态)被破坏,甚至会引发系统的崩溃

(3)从表中调查结果可得出以下结论:

①____________________________________________________;

②____________________________________________________。

答案:①农药污染会降低土壤动物类群数和个体总数

②距离污染源越远(近),农药污染物的浓度越低(高),对土壤动物的影响越小(大)

(4)当污染停止后,在原来因污染而废 ( http: / / www.21cnjy.com )弃的土地上开始的群落演替属于________演替。在华南热带亚热带地区,这种演替将最后达到________(群落)阶段。

答案:次生 森林

18.(15分)气候变化与生态系统的碳循环密切相关。下表为A、B两个不同时期陆地生态系统与大气环境的碳交换情况。

时期 碳吸收量/kg C·a-1 碳释放量/kg C·a-1

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

(1)生态系统碳的吸收主要是通过________作用实现的,碳的释放主要是通过________作用实现的。

(2)表中________时期的生态系 ( http: / / www.21cnjy.com )统处于稳定状态,原因是__________________________________________________________。

(3)由于过度的人工碳排放,破坏了生态系统的________,导致大气中________增加并引起全球气候变化。

(4)人们正在积极开发新能源以减少碳排放。如“叶绿素太阳能电池”是模仿类囊体吸收光能的特性而制造的,类囊体吸收光能的过程发生在光合作用的________阶段;又如经改造的蓝藻能在细胞内将光合作用产生的________直接发酵转化为燃料乙醇。

解析:(1)生态系统中碳循环的形式是CO2,生态系统中碳的吸收主要是通过光合作用实现的,碳的释放主要是通过呼吸作用实现的。(2)从表中不难看出,A时期碳吸收量和碳释放量相等,而B时期碳吸收量小于碳释放量,所以A时期生态系统处于稳定状态。(3)过度排放人工碳,破坏了生态系统的稳定性(碳平衡),使大气中CO2含量增加,而导致全球气候变暖。(4)类囊体吸收光能属于光反应阶段,光合作用的产物主要是糖类和O2,而直接发酵产生乙醇的是葡萄糖。

答案:(1)光合 呼吸 (2)A 碳吸收量和碳释放量相等 (3)碳平衡(稳定性) CO2 (4)光反应 葡萄糖

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园