云南省保山一中高中生物必修三教学课件:第2章 动物和人体生命活动的调节(共77张PPT)

文档属性

| 名称 | 云南省保山一中高中生物必修三教学课件:第2章 动物和人体生命活动的调节(共77张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 987.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2014-08-28 12:33:52 | ||

图片预览

文档简介

课件77张PPT。第2章 动物和人体生命活动的调节保山一中生物组 杜金鑫动物和人体生命活动调节的方式神经调节体液调节主要方式激素调节其他化学物质的调节如:CO2、H+、组织胺等主要内容免疫调节第1节 通过神经系统的调节1、神经系统

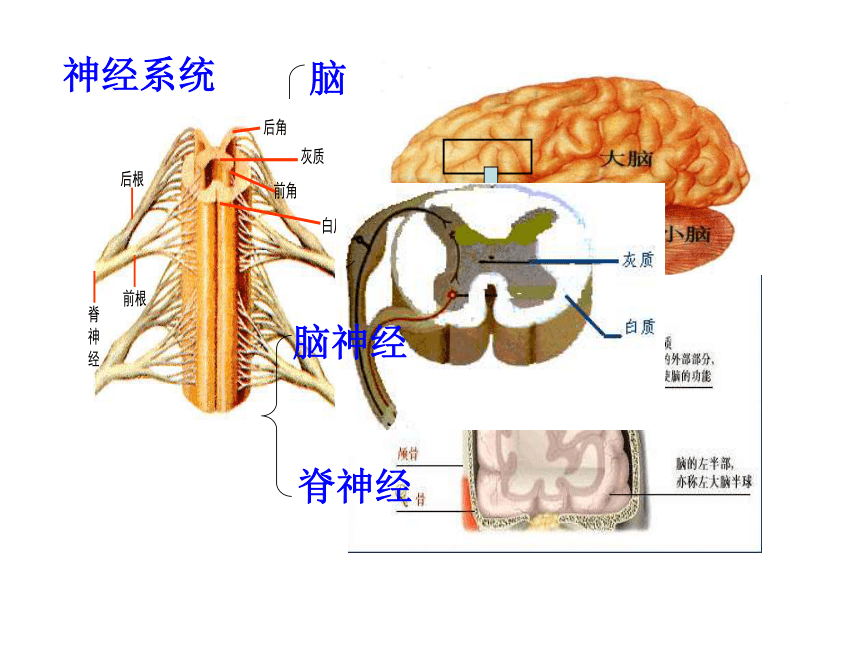

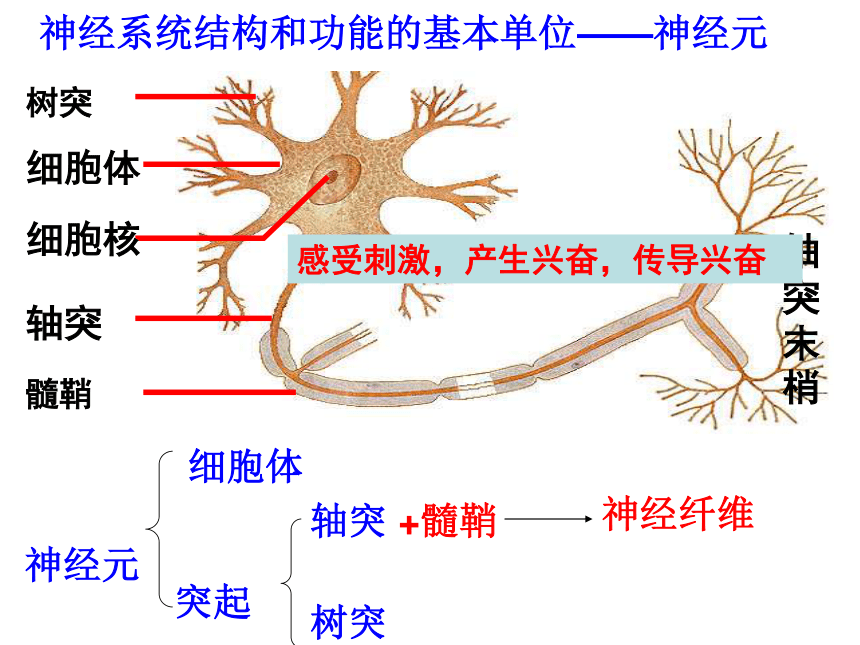

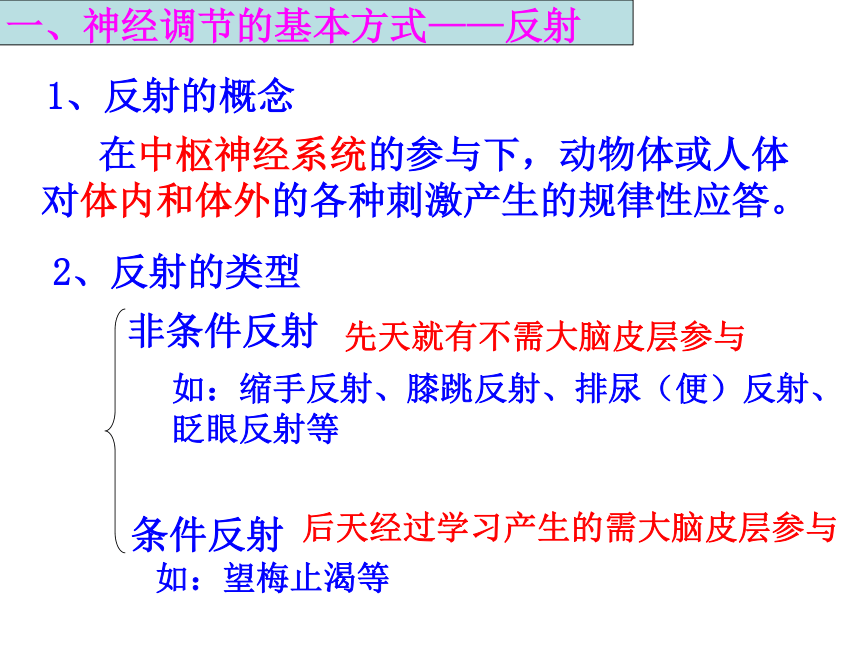

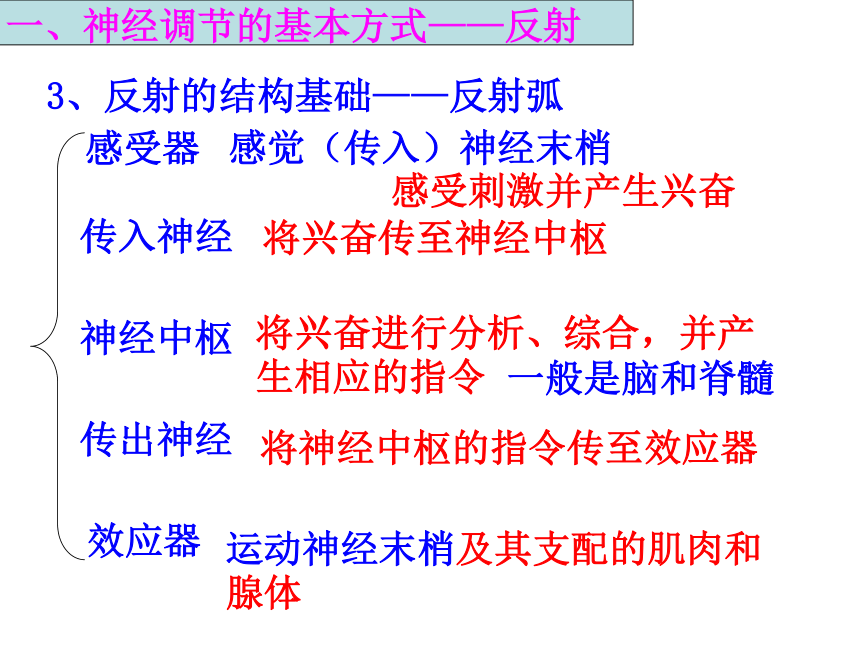

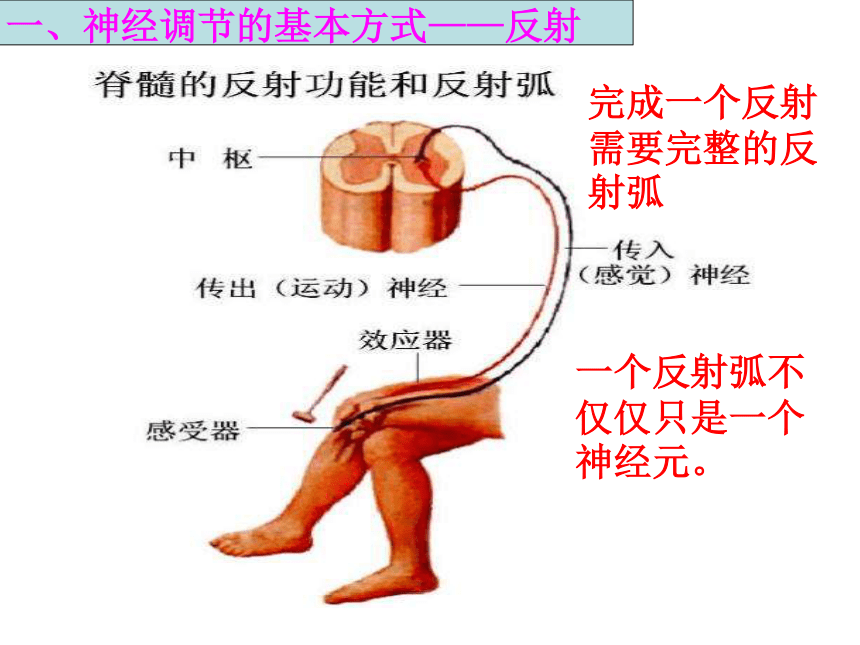

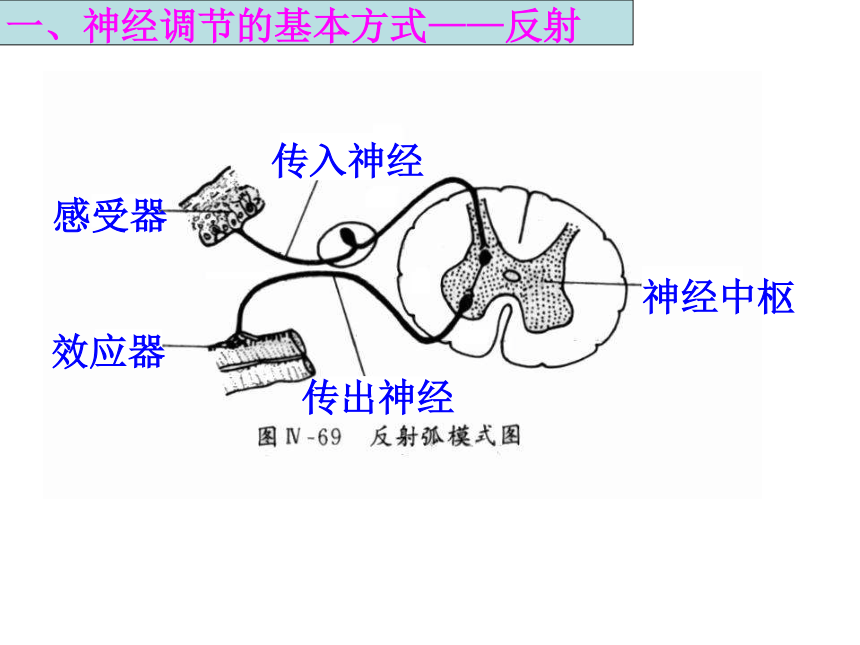

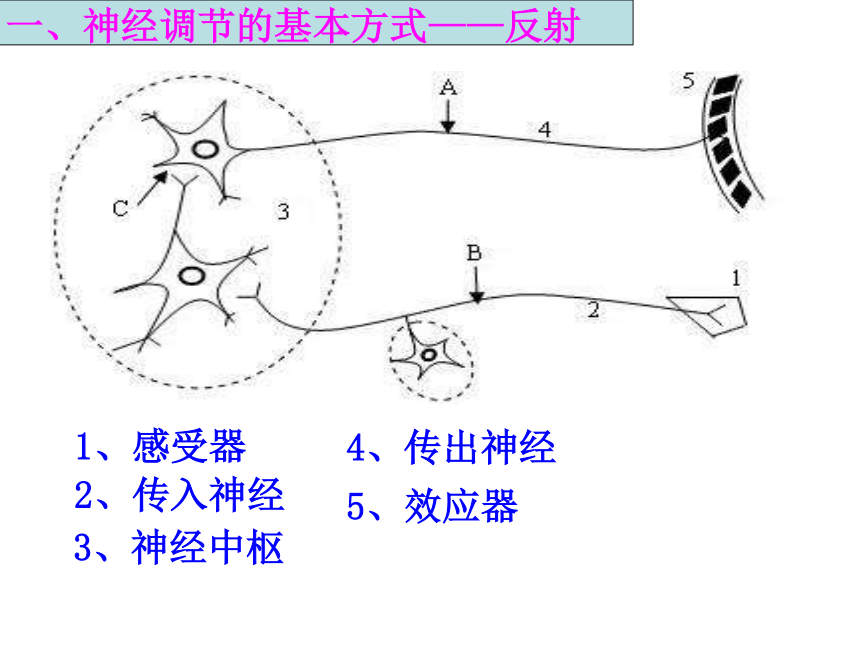

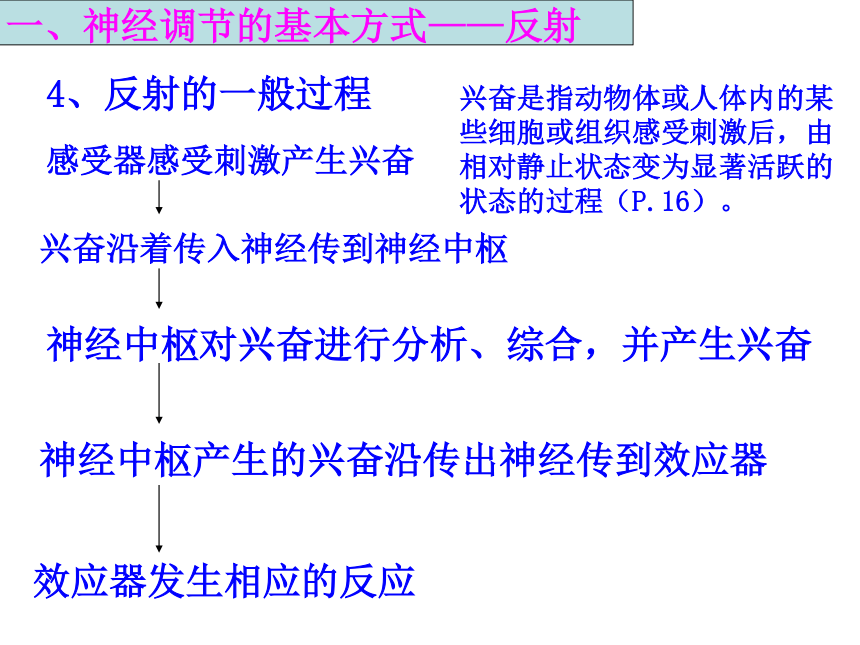

2、神经系统的结构和功能的基本单位神经系统中枢神经周围神经脑脊髓一般灰质部分含有神经中枢脑神经脊神经神经中枢和中枢神经 神经中枢是在中枢神经系统中神经元的细胞体集中的部位。神经系统结构和功能的基本单位——神经元神经元细胞体突起轴突树突+髓鞘神经纤维感受刺激,产生兴奋,传导兴奋一、神经调节的基本方式——反射1、反射的概念 在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对体内和体外的各种刺激产生的规律性应答。2、反射的类型非条件反射条件反射先天就有不需大脑皮层参与如:缩手反射、膝跳反射、排尿(便)反射、眨眼反射等后天经过学习产生的需大脑皮层参与如:望梅止渴等一、神经调节的基本方式——反射3、反射的结构基础——反射弧感受器传入神经神经中枢传出神经效应器感觉(传入)神经末梢感受刺激并产生兴奋将兴奋传至神经中枢将兴奋进行分析、综合,并产生相应的指令一般是脑和脊髓将神经中枢的指令传至效应器运动神经末梢及其支配的肌肉和腺体一、神经调节的基本方式——反射完成一个反射需要完整的反射弧一个反射弧不仅仅只是一个神经元。一、神经调节的基本方式——反射神经中枢感受器传入神经传出神经效应器一、神经调节的基本方式——反射1、感受器2、传入神经3、神经中枢4、传出神经5、效应器一、神经调节的基本方式——反射4、反射的一般过程感受器感受刺激产生兴奋兴奋是指动物体或人体内的某些细胞或组织感受刺激后,由相对静止状态变为显著活跃的状态的过程(P.16)。兴奋沿着传入神经传到神经中枢神经中枢对兴奋进行分析、综合,并产生兴奋神经中枢产生的兴奋沿传出神经传到效应器效应器发生相应的反应二、兴奋的传导兴奋在神经纤维上的传导兴奋在神经元之间的传递二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导(1)、兴奋以电信号的形式在神经纤维上传导,这种电信号也叫做神经冲动。二、兴奋的传导(2)、兴奋在神经纤维上的传导过程 未受刺激时,神经纤维处于静息状态,此时神经纤维膜内外的离子分布特点是内负外正。 此时的电位称为静息电位。静息电位产生和维持的原因:K+外流静息电位并不是零电位,一般是负电位静息电位,外正内负 当某一部位受刺激时,受刺激部位发生电位变化,由内负外正变为内正外负,此时的电位称为动作电位动作电位产生的原因:钠离子通道打开,Na+内流静息电位,外正内负动作电位,外负内正兴奋部位未兴奋部位在兴奋部位和未兴奋部位之间形成电位差,发生电荷移动,形成局部电流膜内:兴奋部位→未兴奋部位膜外:未兴奋部位→兴奋部位静息电位,外正内负动作电位,外负内正局部电流刺激邻近未兴奋部位,使之变为动作电位(外负内正),原来的兴奋部位变为未兴奋部位,恢复静息电位(外正内负),兴奋向前传导兴奋传导方向和膜内电流方向一致二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导总结:具有双向性(3)、兴奋在神经纤维上的传导特点未兴奋时:静息电位外正内负兴奋时:动作电位外负内正膜外电流方向:未兴奋部位→兴奋部位膜内电流方向:兴奋部位→未兴奋部位兴奋传导方向与 电流方向一致膜内二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导(4)、膜内外电位差的坐标曲线分析a点:静息电位b点:零电位动作电位形成中K+外流Na+内流bc段:动作电位Na+内流cd段:恢复静息电位de段:静息电位二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导(5)、兴奋传导时电流计指针偏转情况分析A点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转两次偏转,方向相反C点:电流计指针不偏转E点:电流计指针先向右偏转,再向左偏转电流计接在BD两点的膜外两次偏转,方向相反A点:电流计指针先向右偏转,再向左偏转两次偏转,方向相反C点:电流计指针不偏转E点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转电流计接在BD两点的膜内两次偏转,方向相反二、兴奋的传导2、兴奋在神经元之间的传递(1)、兴奋在神经元之间的传递的结构基础——突触

突触小体突触突触前膜:上一个神经元的轴突末梢(突触小体)的膜 突触间隙:两个神经元的间隙,充满组织液突触后膜:下一个神经元的树突膜或细胞体膜,其上有神经递质的受体(糖蛋白)二、兴奋的传导(2)、突触的种类轴突-树突突触轴突-胞体突触二、兴奋的传导(3)、兴奋在神经元之间的传递过程兴奋传至上一个神经元的轴突末梢突触小体内的突触小泡向突触前膜移动胞吐释放神经递质到突触间隙中膜融合神经递质和突触后膜上的特异性受体结合引起突触后膜上的电位变化(Na+或Cl-通道打开)下一个神经元的兴奋或抑制取决于神经递质的种类神经递质发挥完作用后马上被分解二、兴奋的传导(4)、兴奋在神经元之间的传递的特点单向性原因:神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜(P.19)二、兴奋的传导(5)、兴奋在神经元之间的传递时的信号转换在突触处:电信号→化学信号→电信号在突触前膜处:电信号→化学信号在突触后膜处:化学信号→电信号二、兴奋的传导(6)、电流计指针偏转情况电流计接在BD点的外表面,C点位BD点的中点刺激A点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转两次偏转,方向相反刺激C点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转两次偏转,方向相反刺激D点:电流计指针向右偏转刺激E点:电流计指针向右偏转三、神经系统的分级调节中枢神经系统脑脊髓高级神经中枢低级神经中枢大脑皮层小脑脑干下丘脑躯体运动中枢、言语区等调节机体活动的最高级中枢躯体平衡中枢等呼吸中枢、心血管中枢等水盐平衡中枢、血糖平衡中枢、体温调节中枢等,渗透压感受器、合成分泌某些激素、传导兴奋等,还与生物节律有关非条件反射的神经中枢三、神经系统的分级调节 神经中枢的分布部位和功能各不相同,但彼此之间又相互联系,相互调控,脊髓中的低级神经中枢受到脑中相应的高级神经中枢的调控 。(P.20)四、人脑的高级功能 大脑皮层,最高级中枢,除了对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能四、人脑的高级功能 1、大脑皮层言语区 W区V区S区H区(write)此区发生障碍,不能书写(vision)此区发生障碍,不能书写“失写症”此区发生障碍,不能看懂文字“失读症”(speak)此区发生障碍,不能讲话此区发生障碍,不能讲话“运动性失语症”(hear)此区发生障碍,不能听懂别人讲话“听觉性失语症”第2节 通过激素的调节体液调节激素调节其他化学物质的调节如:CO2、H+、组织胺等主要内容 由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节,就是激素调节。 外分泌腺:腺体内有导管,分泌物通过导管排出, 如消化腺、汗腺、皮脂腺。导管血管 内分泌腺:腺体内没有导管,分泌物一般直接进入体内的毛细血管,随着血液循环运输到全身,如垂体、甲状腺、胸腺、胰岛等。垂体甲状腺胸腺肾上腺胰腺性腺下丘脑某些激素分泌异常引起的疾病1、生长激素幼年时过少:侏儒症过多:巨人症成年时:过多:肢端肥大症2、甲状腺激素过多:甲亢过少:幼年时:呆小症成年时:甲减一、激素的调节的实例1、血糖(血液中的葡萄糖)平衡的调节(1)、血糖的来源和去路血糖

(0.8-1.2g/L)食物中的糖类消化吸收肝糖原分解脂肪等非糖物质转化氧化分解CO2+H2O+能量合成肝糖原、肌糖原转化脂肪、非必需氨基酸等一、激素的调节的实例1、血糖(血液中的葡萄糖)平衡的调节(2)、调节血糖的相关激素胰高血糖素: 促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,使血糖浓度升高 胰岛A细胞肾上腺素: 促进肝糖原分解,使血糖浓度升高;肾上腺胰岛素: 促进血糖合成肝糖原和转变为非糖物质,促进血糖进入组织细胞氧化分解,抑制肝糖原的分解和非糖物质的转,使血糖浓度降低胰岛B细胞一、激素的调节的实例(3)、血糖平衡的调节血糖浓度升高+副交感神经胰岛B细胞+分泌胰岛素+-血糖氧化分解、合成糖原、转化为非糖物质肝糖原的分解和非糖物质转化血糖浓度下降,趋于正常神经调节+激素调节血糖浓度降低肾上腺交感神经胰岛A细胞++肾上腺素胰高血糖素+肝糖原分解+非糖物质转化血糖浓度升高,趋于正常神经调节+激素调节+调节方式:神经-体液调节 在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,对机体维持稳态具有重要意义。正反馈:促进原来生命活动(分娩作用、血液

凝固过程等)。

负反馈:抑制原来生命活动(血糖调节、稳定

调节等)。一、激素的调节的实例(4)、血糖平衡的调节过程中相关激素的关系①胰岛素和胰高血糖素分泌之间的关系胰岛素(分泌)-胰高血糖素(分泌)+②胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素作用之间的关系胰岛素和胰高血糖素、肾上腺素之间是拮抗作用胰高血糖素和肾上腺素之间是协同作用一、激素的调节的实例(4)、血糖平衡失调带来的疾病——糖尿病①糖尿病病因:胰岛B细胞受损;胰岛素分泌量不足,糖代谢出现障碍高血糖≠糖尿病出现尿糖≠糖尿病高血糖≠出现糖尿一、激素的调节的实例②糖尿病典型症状及形成原因:三多一少多饮:多食:多尿:体重减轻:血糖浓度高,血浆渗透压高,刺激大脑皮层渴觉中枢产生渴觉排出多余的糖带走大量的水分糖代谢发生障碍,能量供应不足糖代谢发生障碍,能量供应不足,体内脂肪等非糖物质转化速度加快一、激素的调节的实例2、甲状腺激素的分级调节和反馈调节下丘脑促甲状腺激素释放激素(TRH)促甲状腺激素(TSH)甲状腺激素促进细胞代谢+垂体甲状腺+分级调节--反馈调节一、激素的调节的实例3、人体体温调节(1)体温恒定:产热量≈散热量(3)主要的产热器官:骨骼肌和肝脏(2)体温的来源:细胞中有机物的氧化分解,散失的热量(4)主要的散热途径:主要通过汗液的蒸发,皮肤内毛细血管的散热,其次还有呼气、排尿和排便等。(5)、人体体温调节过程寒冷环境冷觉感受器传入神经下丘脑体温调节中枢传出神经下丘脑促甲状腺激素释放激素垂体促甲状腺激素甲状腺甲状腺激素+细胞代谢传出神经肾上腺骨骼肌立毛肌毛细血管肾上腺素+细胞代谢骨骼肌不自主战栗立毛肌收缩毛细血管收缩,血流量减少增加产热减少散热传入神经大脑皮层产生冷觉传出神经增加衣被等行为神经-体液调节(5)、人体体温调节过程炎热环境温觉感受器传入神经下丘脑体温调节中枢传出神经下丘脑促甲状腺激素释放激素垂体促甲状腺激素甲状腺甲状腺激素-细胞代谢减弱传出神经肾上腺汗腺毛细血管肾上腺素-汗腺分泌增加毛细血管舒张,血流量增加减少产热增加散热传入神经大脑皮层产生热觉传出神经减少衣被等行为神经-体液调节---(6)、人体体温调节方式神经-体液调节(7)、人体体温调节的反射弧感受器传入神经神经中枢传出神经效应器冷觉感受器、温觉感受器下丘脑体温调节中枢内分泌腺、骨骼肌、立毛肌、汗腺、毛细血管等皮肤、粘膜处(8)、人体体温恒定的意义 对人体进行正常的生命活动至关重要,保证了代谢中酶的活性。提高了适应环境的能力。一、激素的调节的实例4、水盐平衡的调节(1)、体内水和无机盐的来源 主要来自于饮水、食物中的水和无机盐(2)、水和无机盐的平衡摄入量≈排出量(3)、水盐平衡的调节饮水过少或食物过咸,细胞外液渗透压升高下丘脑渗透压感受器传入神经大脑皮层渴觉中枢产生渴觉传出神经相关器官摄入适当的水细胞外液渗透压下降,恢复到正常范围传入神经下丘脑水盐平衡调节中枢传出神经下丘脑神经分泌细胞合成抗利尿激素垂体抗利尿激素+肾小管集合管对水的重吸收尿量减少释放神经调节体液调节神经-体液调节二、激素调节的特点1、微量、高效2、通过体液运输(一般通过血液运输)3、作用于特定的靶细胞和靶器官原因:靶细胞和靶器官膜表面或细胞内有激素的特异性受体4、发挥完作用后激素被分解(灭活)说明激素没有直接参与生命活动,是间接参与生命活动产生部位体液运输作用部位受体本质:蛋白质三、神经调节和体液调节的关系1、神经调节和体液调节的比较反射弧迅速体液运输较缓慢较广泛比较长准确、比较局限短暂缩手反射甲状腺激素三、神经调节和体液调节的关系2、神经调节和体液调节的协调神经调节体液调节神经-体液调节神经系统→调节生命活动内分泌腺→激素→调节生命活动通过体液运输的某些化学物质→调节生命活动神经系统→内分泌腺→激素→调节生命活动三、神经调节和体液调节的关系2、神经调节和体液调节的协调(1)、不少内分泌腺本身直接或间接受中枢神经系统的调节(2)、内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能2、神经调节和体液调节的协调(1)、不少内分泌腺本身直接或间接受中枢神经系统的调节(2)、内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能神经调节占主导地位第4节 免疫调节依靠免疫系统来实现一、免疫系统的组成免疫器官免疫细胞免疫活性物质免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所如胸腺、骨髓、脾脏、扁桃体、淋巴结、鸟类的法氏囊等发挥免疫作用的细胞吞噬细胞等淋巴细胞T细胞B细胞迁移到胸腺处成熟在骨髓处成熟抗体、淋巴因子、溶菌酶等由免疫细胞或其他细胞产生的具有免疫作用的物质二、淋巴细胞的起源和分化骨髓造血干细胞分化T细胞B细胞大多数死亡少数迁移到胸腺发育成熟抗原分化效应T细胞记忆细胞抗原分化大多数死亡少数在骨髓发育成熟抗原分化浆细胞记忆细胞抗原分化三、免疫系统的功能免疫防卫功能免疫监控和清除功能通过免疫能够识别“自己”、排除“非己”,以维持内环境的平衡和稳定。监控和清除体内衰老或因其他因素而被破坏的细胞,以及癌变的细胞(P.38)(一)、免疫防卫功能第一道防线第二道防线第三道防线皮肤、粘膜等体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和噬菌体等非特异性免疫人人生来就有,不具特异性,而是对多种病原体都有一定的防御作用。

免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环而组成的出生以后才产生的,它通常只能对某特定的病原体或异物起作用。

(一)、免疫防卫功能1、抗原和抗体(1)抗原:能引起人体产生免疫反应的物质。举例:病原体

寄生虫

花粉

异型红细胞

异体组织

异种动物的血清等异物

体内的某些衰老、损伤、癌变的细胞抗原决定簇示意图抗原决定簇决定了抗原的特异性(一)、免疫防卫功能1、抗原和抗体(2)抗体:机体受抗原刺激后产生的,能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。化学本质:球蛋白作用:与抗原发生特异性结合合成部位:核糖体合成分泌抗体的细胞:浆细胞抗体的分布部位:血清(主要)组织液和外分泌液(如乳汁)别称:抗毒素、凝集素、免疫球蛋白(一)、免疫防卫功能2、特异性免疫类型体液免疫:杀灭位于细胞外的抗原细胞免疫:杀灭被抗原侵入了的靶细胞“B细胞依靠抗体参与体液免疫”“T细胞依靠直接接触靶细胞参与细胞免疫”(一)、免疫防卫功能(1)、体液免疫抗原吞噬细胞吞噬、处理、暴露抗原决定簇呈递T细胞分泌淋巴因子B细胞增殖分化 浆细胞记忆细胞合成分泌抗体+抗原细胞集团或沉淀吞噬细胞吞噬消化相同的抗原再次侵入机体增殖分化 二次应答二次应答速度更快,反应更强,产生抗体更多体液免疫中各种细胞、物质的来源和作用造血干细胞识别、吞噬处理抗原,暴露抗原决定簇;呈递抗原造血干细胞识别抗原,分泌淋巴因子造血干细胞识别抗原,增殖分化为浆细胞和记忆细胞B细胞或记忆细胞合成分泌抗体B细胞在二次应答中,识别抗原,分化为浆细胞浆细胞和抗原发生特异性结合T细胞促进B细胞的增殖和分化(一)、免疫防卫功能(1)、体液免疫抗原吞噬细胞吞噬、处理、暴露抗原决定簇呈递T细胞增殖分化 效应T细胞记忆细胞相同的抗原再次侵入机体增殖分化 二次应答和靶细胞密切接触,使靶细胞裂解死亡细胞免疫中各种细胞、物质的来源和作用造血干细胞识别、吞噬处理抗原,暴露抗原决定簇;呈递抗原造血干细胞识别抗原,分泌淋巴因子T细胞或记忆细胞和靶细胞密切接触,使靶细胞裂解死亡T细胞在二次应答中,识别抗原,分化为效应T细胞T细胞或效应T细胞增强相关细胞的免疫作用与免疫有关的细胞及其功能造血干细胞处理、呈递抗原、吞噬抗体抗原结合体造血干细胞识别抗原、分化成为浆细胞、记忆细胞造血干细胞在胸腺中发育识别、呈递抗原、分化效应细胞、记忆细胞B细胞或记忆细胞分泌抗体T细胞或记忆细胞识别靶细胞,与靶细胞结合发挥免疫效应,分泌淋巴因子B细胞或T细胞识别抗原、分化成相应的浆细胞和效应细胞三个阶段:小结:体液免疫和细胞免疫识别、处理和呈递抗原B细胞、T细胞增殖分化,并形成记忆细胞抗体、效应T细胞和淋巴因子发挥免疫效应(五)体液免疫与细胞免疫的区别体液免疫体液免疫与细胞免疫的关系 既各自有独特的作用,又可相互配合共同发挥免疫效应体液免疫细胞免疫体液免疫、细胞免疫(一)、免疫防卫功能3、免疫防卫功能失调带来的疾病免疫防卫功能过强免疫防卫功能过弱自身免疫病过敏反应获得性免疫缺陷症(艾滋病)免疫缺陷病先天性免疫缺陷症(一)、免疫防卫功能(1)、自身免疫病概念: 在某些特殊情况下,人体免疫系统对自身的组织发生免疫反应。自身免疫反应对自身的组织和器官造成损伤并出现症状,就成为自身免疫病。如:1)风湿性心脏病

2)类风湿关节炎

3)系统性红斑狼疮风湿性心脏病:酿脓链球菌表面的一种抗原决定簇心脏瓣膜上的一种物质抗体心脏受损

风湿性心脏病进攻进攻(一)、免疫防卫功能(2)、过敏反应概念: 指已免疫的机体再次接受相同物质的刺激时所发生的反应。特点:1)发作迅速、反应强烈、消退快

2)不破坏组织细胞,不引起组织损伤

3)有明显遗传倾向和个体差异 过敏原过敏反应发生的机理:

机体在过敏原刺激下,由效应B细胞产生抗体,吸附在皮肤、消化道或呼吸道黏膜细胞及血液中某些细胞的表面。

当相同的过敏原再次进入机体时,会和抗体相结合,使上述细胞释放出组织胺等物质,引起毛细血管扩张、血管壁通透性增强、平滑肌收缩和腺体分泌增多等。过敏反应的抗体分布在:皮肤、消化道或呼吸道黏膜细胞及血液中某些细胞的表面。

2、神经系统的结构和功能的基本单位神经系统中枢神经周围神经脑脊髓一般灰质部分含有神经中枢脑神经脊神经神经中枢和中枢神经 神经中枢是在中枢神经系统中神经元的细胞体集中的部位。神经系统结构和功能的基本单位——神经元神经元细胞体突起轴突树突+髓鞘神经纤维感受刺激,产生兴奋,传导兴奋一、神经调节的基本方式——反射1、反射的概念 在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对体内和体外的各种刺激产生的规律性应答。2、反射的类型非条件反射条件反射先天就有不需大脑皮层参与如:缩手反射、膝跳反射、排尿(便)反射、眨眼反射等后天经过学习产生的需大脑皮层参与如:望梅止渴等一、神经调节的基本方式——反射3、反射的结构基础——反射弧感受器传入神经神经中枢传出神经效应器感觉(传入)神经末梢感受刺激并产生兴奋将兴奋传至神经中枢将兴奋进行分析、综合,并产生相应的指令一般是脑和脊髓将神经中枢的指令传至效应器运动神经末梢及其支配的肌肉和腺体一、神经调节的基本方式——反射完成一个反射需要完整的反射弧一个反射弧不仅仅只是一个神经元。一、神经调节的基本方式——反射神经中枢感受器传入神经传出神经效应器一、神经调节的基本方式——反射1、感受器2、传入神经3、神经中枢4、传出神经5、效应器一、神经调节的基本方式——反射4、反射的一般过程感受器感受刺激产生兴奋兴奋是指动物体或人体内的某些细胞或组织感受刺激后,由相对静止状态变为显著活跃的状态的过程(P.16)。兴奋沿着传入神经传到神经中枢神经中枢对兴奋进行分析、综合,并产生兴奋神经中枢产生的兴奋沿传出神经传到效应器效应器发生相应的反应二、兴奋的传导兴奋在神经纤维上的传导兴奋在神经元之间的传递二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导(1)、兴奋以电信号的形式在神经纤维上传导,这种电信号也叫做神经冲动。二、兴奋的传导(2)、兴奋在神经纤维上的传导过程 未受刺激时,神经纤维处于静息状态,此时神经纤维膜内外的离子分布特点是内负外正。 此时的电位称为静息电位。静息电位产生和维持的原因:K+外流静息电位并不是零电位,一般是负电位静息电位,外正内负 当某一部位受刺激时,受刺激部位发生电位变化,由内负外正变为内正外负,此时的电位称为动作电位动作电位产生的原因:钠离子通道打开,Na+内流静息电位,外正内负动作电位,外负内正兴奋部位未兴奋部位在兴奋部位和未兴奋部位之间形成电位差,发生电荷移动,形成局部电流膜内:兴奋部位→未兴奋部位膜外:未兴奋部位→兴奋部位静息电位,外正内负动作电位,外负内正局部电流刺激邻近未兴奋部位,使之变为动作电位(外负内正),原来的兴奋部位变为未兴奋部位,恢复静息电位(外正内负),兴奋向前传导兴奋传导方向和膜内电流方向一致二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导总结:具有双向性(3)、兴奋在神经纤维上的传导特点未兴奋时:静息电位外正内负兴奋时:动作电位外负内正膜外电流方向:未兴奋部位→兴奋部位膜内电流方向:兴奋部位→未兴奋部位兴奋传导方向与 电流方向一致膜内二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导(4)、膜内外电位差的坐标曲线分析a点:静息电位b点:零电位动作电位形成中K+外流Na+内流bc段:动作电位Na+内流cd段:恢复静息电位de段:静息电位二、兴奋的传导1、兴奋在神经纤维上的传导(5)、兴奋传导时电流计指针偏转情况分析A点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转两次偏转,方向相反C点:电流计指针不偏转E点:电流计指针先向右偏转,再向左偏转电流计接在BD两点的膜外两次偏转,方向相反A点:电流计指针先向右偏转,再向左偏转两次偏转,方向相反C点:电流计指针不偏转E点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转电流计接在BD两点的膜内两次偏转,方向相反二、兴奋的传导2、兴奋在神经元之间的传递(1)、兴奋在神经元之间的传递的结构基础——突触

突触小体突触突触前膜:上一个神经元的轴突末梢(突触小体)的膜 突触间隙:两个神经元的间隙,充满组织液突触后膜:下一个神经元的树突膜或细胞体膜,其上有神经递质的受体(糖蛋白)二、兴奋的传导(2)、突触的种类轴突-树突突触轴突-胞体突触二、兴奋的传导(3)、兴奋在神经元之间的传递过程兴奋传至上一个神经元的轴突末梢突触小体内的突触小泡向突触前膜移动胞吐释放神经递质到突触间隙中膜融合神经递质和突触后膜上的特异性受体结合引起突触后膜上的电位变化(Na+或Cl-通道打开)下一个神经元的兴奋或抑制取决于神经递质的种类神经递质发挥完作用后马上被分解二、兴奋的传导(4)、兴奋在神经元之间的传递的特点单向性原因:神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜(P.19)二、兴奋的传导(5)、兴奋在神经元之间的传递时的信号转换在突触处:电信号→化学信号→电信号在突触前膜处:电信号→化学信号在突触后膜处:化学信号→电信号二、兴奋的传导(6)、电流计指针偏转情况电流计接在BD点的外表面,C点位BD点的中点刺激A点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转两次偏转,方向相反刺激C点:电流计指针先向左偏转,再向右偏转两次偏转,方向相反刺激D点:电流计指针向右偏转刺激E点:电流计指针向右偏转三、神经系统的分级调节中枢神经系统脑脊髓高级神经中枢低级神经中枢大脑皮层小脑脑干下丘脑躯体运动中枢、言语区等调节机体活动的最高级中枢躯体平衡中枢等呼吸中枢、心血管中枢等水盐平衡中枢、血糖平衡中枢、体温调节中枢等,渗透压感受器、合成分泌某些激素、传导兴奋等,还与生物节律有关非条件反射的神经中枢三、神经系统的分级调节 神经中枢的分布部位和功能各不相同,但彼此之间又相互联系,相互调控,脊髓中的低级神经中枢受到脑中相应的高级神经中枢的调控 。(P.20)四、人脑的高级功能 大脑皮层,最高级中枢,除了对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能四、人脑的高级功能 1、大脑皮层言语区 W区V区S区H区(write)此区发生障碍,不能书写(vision)此区发生障碍,不能书写“失写症”此区发生障碍,不能看懂文字“失读症”(speak)此区发生障碍,不能讲话此区发生障碍,不能讲话“运动性失语症”(hear)此区发生障碍,不能听懂别人讲话“听觉性失语症”第2节 通过激素的调节体液调节激素调节其他化学物质的调节如:CO2、H+、组织胺等主要内容 由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节,就是激素调节。 外分泌腺:腺体内有导管,分泌物通过导管排出, 如消化腺、汗腺、皮脂腺。导管血管 内分泌腺:腺体内没有导管,分泌物一般直接进入体内的毛细血管,随着血液循环运输到全身,如垂体、甲状腺、胸腺、胰岛等。垂体甲状腺胸腺肾上腺胰腺性腺下丘脑某些激素分泌异常引起的疾病1、生长激素幼年时过少:侏儒症过多:巨人症成年时:过多:肢端肥大症2、甲状腺激素过多:甲亢过少:幼年时:呆小症成年时:甲减一、激素的调节的实例1、血糖(血液中的葡萄糖)平衡的调节(1)、血糖的来源和去路血糖

(0.8-1.2g/L)食物中的糖类消化吸收肝糖原分解脂肪等非糖物质转化氧化分解CO2+H2O+能量合成肝糖原、肌糖原转化脂肪、非必需氨基酸等一、激素的调节的实例1、血糖(血液中的葡萄糖)平衡的调节(2)、调节血糖的相关激素胰高血糖素: 促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,使血糖浓度升高 胰岛A细胞肾上腺素: 促进肝糖原分解,使血糖浓度升高;肾上腺胰岛素: 促进血糖合成肝糖原和转变为非糖物质,促进血糖进入组织细胞氧化分解,抑制肝糖原的分解和非糖物质的转,使血糖浓度降低胰岛B细胞一、激素的调节的实例(3)、血糖平衡的调节血糖浓度升高+副交感神经胰岛B细胞+分泌胰岛素+-血糖氧化分解、合成糖原、转化为非糖物质肝糖原的分解和非糖物质转化血糖浓度下降,趋于正常神经调节+激素调节血糖浓度降低肾上腺交感神经胰岛A细胞++肾上腺素胰高血糖素+肝糖原分解+非糖物质转化血糖浓度升高,趋于正常神经调节+激素调节+调节方式:神经-体液调节 在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,对机体维持稳态具有重要意义。正反馈:促进原来生命活动(分娩作用、血液

凝固过程等)。

负反馈:抑制原来生命活动(血糖调节、稳定

调节等)。一、激素的调节的实例(4)、血糖平衡的调节过程中相关激素的关系①胰岛素和胰高血糖素分泌之间的关系胰岛素(分泌)-胰高血糖素(分泌)+②胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素作用之间的关系胰岛素和胰高血糖素、肾上腺素之间是拮抗作用胰高血糖素和肾上腺素之间是协同作用一、激素的调节的实例(4)、血糖平衡失调带来的疾病——糖尿病①糖尿病病因:胰岛B细胞受损;胰岛素分泌量不足,糖代谢出现障碍高血糖≠糖尿病出现尿糖≠糖尿病高血糖≠出现糖尿一、激素的调节的实例②糖尿病典型症状及形成原因:三多一少多饮:多食:多尿:体重减轻:血糖浓度高,血浆渗透压高,刺激大脑皮层渴觉中枢产生渴觉排出多余的糖带走大量的水分糖代谢发生障碍,能量供应不足糖代谢发生障碍,能量供应不足,体内脂肪等非糖物质转化速度加快一、激素的调节的实例2、甲状腺激素的分级调节和反馈调节下丘脑促甲状腺激素释放激素(TRH)促甲状腺激素(TSH)甲状腺激素促进细胞代谢+垂体甲状腺+分级调节--反馈调节一、激素的调节的实例3、人体体温调节(1)体温恒定:产热量≈散热量(3)主要的产热器官:骨骼肌和肝脏(2)体温的来源:细胞中有机物的氧化分解,散失的热量(4)主要的散热途径:主要通过汗液的蒸发,皮肤内毛细血管的散热,其次还有呼气、排尿和排便等。(5)、人体体温调节过程寒冷环境冷觉感受器传入神经下丘脑体温调节中枢传出神经下丘脑促甲状腺激素释放激素垂体促甲状腺激素甲状腺甲状腺激素+细胞代谢传出神经肾上腺骨骼肌立毛肌毛细血管肾上腺素+细胞代谢骨骼肌不自主战栗立毛肌收缩毛细血管收缩,血流量减少增加产热减少散热传入神经大脑皮层产生冷觉传出神经增加衣被等行为神经-体液调节(5)、人体体温调节过程炎热环境温觉感受器传入神经下丘脑体温调节中枢传出神经下丘脑促甲状腺激素释放激素垂体促甲状腺激素甲状腺甲状腺激素-细胞代谢减弱传出神经肾上腺汗腺毛细血管肾上腺素-汗腺分泌增加毛细血管舒张,血流量增加减少产热增加散热传入神经大脑皮层产生热觉传出神经减少衣被等行为神经-体液调节---(6)、人体体温调节方式神经-体液调节(7)、人体体温调节的反射弧感受器传入神经神经中枢传出神经效应器冷觉感受器、温觉感受器下丘脑体温调节中枢内分泌腺、骨骼肌、立毛肌、汗腺、毛细血管等皮肤、粘膜处(8)、人体体温恒定的意义 对人体进行正常的生命活动至关重要,保证了代谢中酶的活性。提高了适应环境的能力。一、激素的调节的实例4、水盐平衡的调节(1)、体内水和无机盐的来源 主要来自于饮水、食物中的水和无机盐(2)、水和无机盐的平衡摄入量≈排出量(3)、水盐平衡的调节饮水过少或食物过咸,细胞外液渗透压升高下丘脑渗透压感受器传入神经大脑皮层渴觉中枢产生渴觉传出神经相关器官摄入适当的水细胞外液渗透压下降,恢复到正常范围传入神经下丘脑水盐平衡调节中枢传出神经下丘脑神经分泌细胞合成抗利尿激素垂体抗利尿激素+肾小管集合管对水的重吸收尿量减少释放神经调节体液调节神经-体液调节二、激素调节的特点1、微量、高效2、通过体液运输(一般通过血液运输)3、作用于特定的靶细胞和靶器官原因:靶细胞和靶器官膜表面或细胞内有激素的特异性受体4、发挥完作用后激素被分解(灭活)说明激素没有直接参与生命活动,是间接参与生命活动产生部位体液运输作用部位受体本质:蛋白质三、神经调节和体液调节的关系1、神经调节和体液调节的比较反射弧迅速体液运输较缓慢较广泛比较长准确、比较局限短暂缩手反射甲状腺激素三、神经调节和体液调节的关系2、神经调节和体液调节的协调神经调节体液调节神经-体液调节神经系统→调节生命活动内分泌腺→激素→调节生命活动通过体液运输的某些化学物质→调节生命活动神经系统→内分泌腺→激素→调节生命活动三、神经调节和体液调节的关系2、神经调节和体液调节的协调(1)、不少内分泌腺本身直接或间接受中枢神经系统的调节(2)、内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能2、神经调节和体液调节的协调(1)、不少内分泌腺本身直接或间接受中枢神经系统的调节(2)、内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能神经调节占主导地位第4节 免疫调节依靠免疫系统来实现一、免疫系统的组成免疫器官免疫细胞免疫活性物质免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所如胸腺、骨髓、脾脏、扁桃体、淋巴结、鸟类的法氏囊等发挥免疫作用的细胞吞噬细胞等淋巴细胞T细胞B细胞迁移到胸腺处成熟在骨髓处成熟抗体、淋巴因子、溶菌酶等由免疫细胞或其他细胞产生的具有免疫作用的物质二、淋巴细胞的起源和分化骨髓造血干细胞分化T细胞B细胞大多数死亡少数迁移到胸腺发育成熟抗原分化效应T细胞记忆细胞抗原分化大多数死亡少数在骨髓发育成熟抗原分化浆细胞记忆细胞抗原分化三、免疫系统的功能免疫防卫功能免疫监控和清除功能通过免疫能够识别“自己”、排除“非己”,以维持内环境的平衡和稳定。监控和清除体内衰老或因其他因素而被破坏的细胞,以及癌变的细胞(P.38)(一)、免疫防卫功能第一道防线第二道防线第三道防线皮肤、粘膜等体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和噬菌体等非特异性免疫人人生来就有,不具特异性,而是对多种病原体都有一定的防御作用。

免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环而组成的出生以后才产生的,它通常只能对某特定的病原体或异物起作用。

(一)、免疫防卫功能1、抗原和抗体(1)抗原:能引起人体产生免疫反应的物质。举例:病原体

寄生虫

花粉

异型红细胞

异体组织

异种动物的血清等异物

体内的某些衰老、损伤、癌变的细胞抗原决定簇示意图抗原决定簇决定了抗原的特异性(一)、免疫防卫功能1、抗原和抗体(2)抗体:机体受抗原刺激后产生的,能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。化学本质:球蛋白作用:与抗原发生特异性结合合成部位:核糖体合成分泌抗体的细胞:浆细胞抗体的分布部位:血清(主要)组织液和外分泌液(如乳汁)别称:抗毒素、凝集素、免疫球蛋白(一)、免疫防卫功能2、特异性免疫类型体液免疫:杀灭位于细胞外的抗原细胞免疫:杀灭被抗原侵入了的靶细胞“B细胞依靠抗体参与体液免疫”“T细胞依靠直接接触靶细胞参与细胞免疫”(一)、免疫防卫功能(1)、体液免疫抗原吞噬细胞吞噬、处理、暴露抗原决定簇呈递T细胞分泌淋巴因子B细胞增殖分化 浆细胞记忆细胞合成分泌抗体+抗原细胞集团或沉淀吞噬细胞吞噬消化相同的抗原再次侵入机体增殖分化 二次应答二次应答速度更快,反应更强,产生抗体更多体液免疫中各种细胞、物质的来源和作用造血干细胞识别、吞噬处理抗原,暴露抗原决定簇;呈递抗原造血干细胞识别抗原,分泌淋巴因子造血干细胞识别抗原,增殖分化为浆细胞和记忆细胞B细胞或记忆细胞合成分泌抗体B细胞在二次应答中,识别抗原,分化为浆细胞浆细胞和抗原发生特异性结合T细胞促进B细胞的增殖和分化(一)、免疫防卫功能(1)、体液免疫抗原吞噬细胞吞噬、处理、暴露抗原决定簇呈递T细胞增殖分化 效应T细胞记忆细胞相同的抗原再次侵入机体增殖分化 二次应答和靶细胞密切接触,使靶细胞裂解死亡细胞免疫中各种细胞、物质的来源和作用造血干细胞识别、吞噬处理抗原,暴露抗原决定簇;呈递抗原造血干细胞识别抗原,分泌淋巴因子T细胞或记忆细胞和靶细胞密切接触,使靶细胞裂解死亡T细胞在二次应答中,识别抗原,分化为效应T细胞T细胞或效应T细胞增强相关细胞的免疫作用与免疫有关的细胞及其功能造血干细胞处理、呈递抗原、吞噬抗体抗原结合体造血干细胞识别抗原、分化成为浆细胞、记忆细胞造血干细胞在胸腺中发育识别、呈递抗原、分化效应细胞、记忆细胞B细胞或记忆细胞分泌抗体T细胞或记忆细胞识别靶细胞,与靶细胞结合发挥免疫效应,分泌淋巴因子B细胞或T细胞识别抗原、分化成相应的浆细胞和效应细胞三个阶段:小结:体液免疫和细胞免疫识别、处理和呈递抗原B细胞、T细胞增殖分化,并形成记忆细胞抗体、效应T细胞和淋巴因子发挥免疫效应(五)体液免疫与细胞免疫的区别体液免疫体液免疫与细胞免疫的关系 既各自有独特的作用,又可相互配合共同发挥免疫效应体液免疫细胞免疫体液免疫、细胞免疫(一)、免疫防卫功能3、免疫防卫功能失调带来的疾病免疫防卫功能过强免疫防卫功能过弱自身免疫病过敏反应获得性免疫缺陷症(艾滋病)免疫缺陷病先天性免疫缺陷症(一)、免疫防卫功能(1)、自身免疫病概念: 在某些特殊情况下,人体免疫系统对自身的组织发生免疫反应。自身免疫反应对自身的组织和器官造成损伤并出现症状,就成为自身免疫病。如:1)风湿性心脏病

2)类风湿关节炎

3)系统性红斑狼疮风湿性心脏病:酿脓链球菌表面的一种抗原决定簇心脏瓣膜上的一种物质抗体心脏受损

风湿性心脏病进攻进攻(一)、免疫防卫功能(2)、过敏反应概念: 指已免疫的机体再次接受相同物质的刺激时所发生的反应。特点:1)发作迅速、反应强烈、消退快

2)不破坏组织细胞,不引起组织损伤

3)有明显遗传倾向和个体差异 过敏原过敏反应发生的机理:

机体在过敏原刺激下,由效应B细胞产生抗体,吸附在皮肤、消化道或呼吸道黏膜细胞及血液中某些细胞的表面。

当相同的过敏原再次进入机体时,会和抗体相结合,使上述细胞释放出组织胺等物质,引起毛细血管扩张、血管壁通透性增强、平滑肌收缩和腺体分泌增多等。过敏反应的抗体分布在:皮肤、消化道或呼吸道黏膜细胞及血液中某些细胞的表面。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园