人教版必修三第4章第4节群落的演替(共116张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三第4章第4节群落的演替(共116张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2014-09-09 07:06:08 | ||

图片预览

文档简介

课件116张PPT。生物个体不但离不开自己的群体——种群,也同样离不开环境中的其它生物。生活在一起的许多种生物构成群落。包括各种动物、植物和微生物。第3、4节 群落的结构 群落的演替群落的概念 同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。要点:

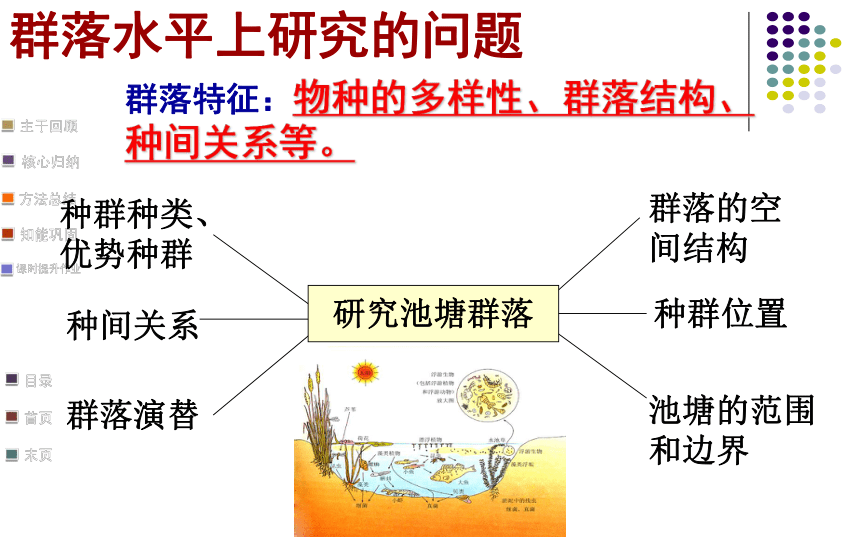

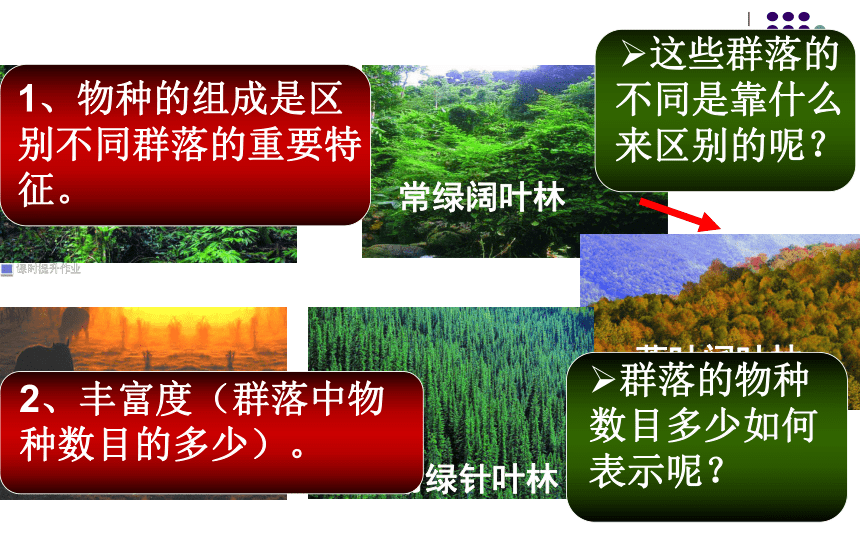

1.一定的区域,包含这里的各种生物。 2.区域内各种生物之间具有直接或间接关系。 例:一个池塘中的鱼类是一个种群,还是一个群落,或都不是?群落的概念 如:一座城市,它除了有大量的人和建筑物外,还有各种绿化植物、还有菜地和果园。有许多的植物及老鼠苍蝇蟾蜍等动物。这就构成了一个城市生物群落。英国格拉斯哥市都不是群落水平上研究的问题种群种类、优势种群种间关系种群位置群落的空间结构群落演替池塘的范围和边界研究池塘群落群落特征:物种的多样性、群落结构、种间关系等。我国 南方 北方群落的变化?热带雨林常绿阔叶林落叶阔叶林常绿针叶林苔原比较下列各组物种组成的多少? 两个或多个群落间过渡地带,即群落交错区,如海陆交界的潮间带、河口湾,森林与草地或农田交界的地带,生物的种类和数量常比相邻群落中多,这种现象称为边缘效应。 平原---山地

草地---林地

远离大陆的岛屿---大陆附近的岛屿

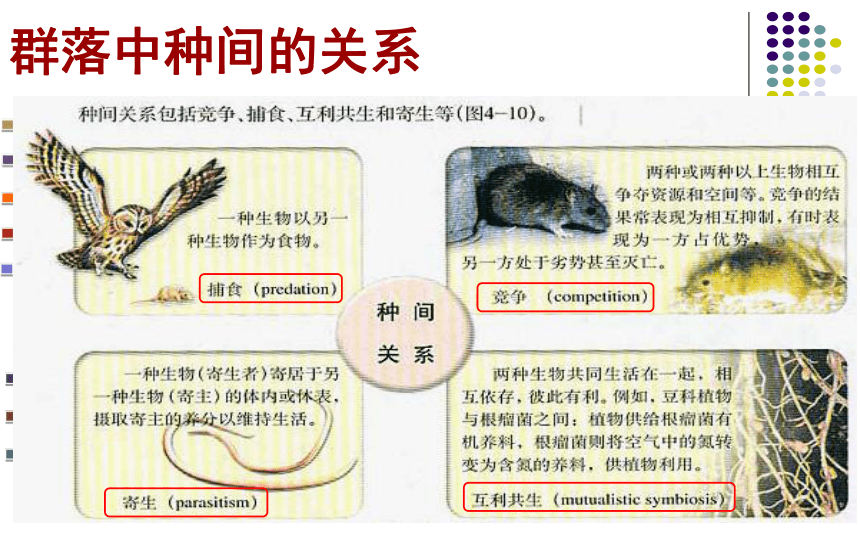

群落间的过渡地带---非过渡地带群落中种间的关系种间关系 捕食一种生物以另一种生物为食。 注意:

同种生物的成体以幼体为食,不是捕食关系,而是种内斗争。

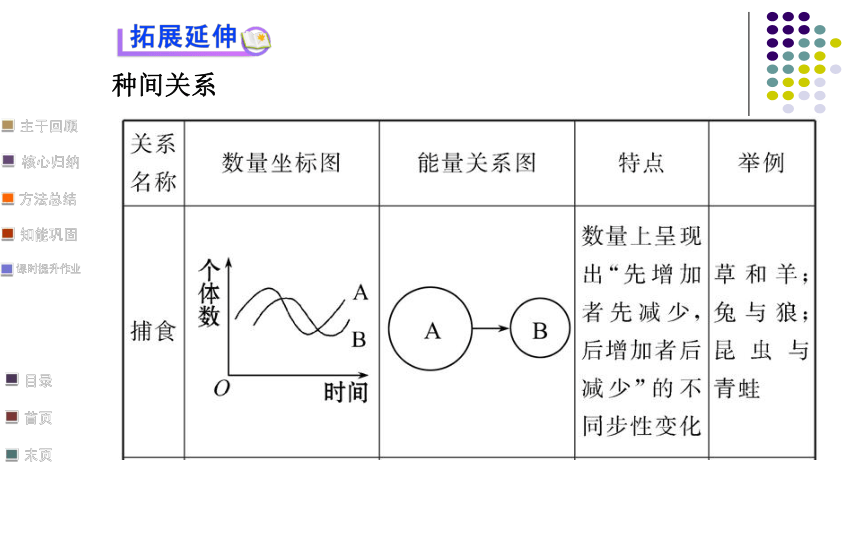

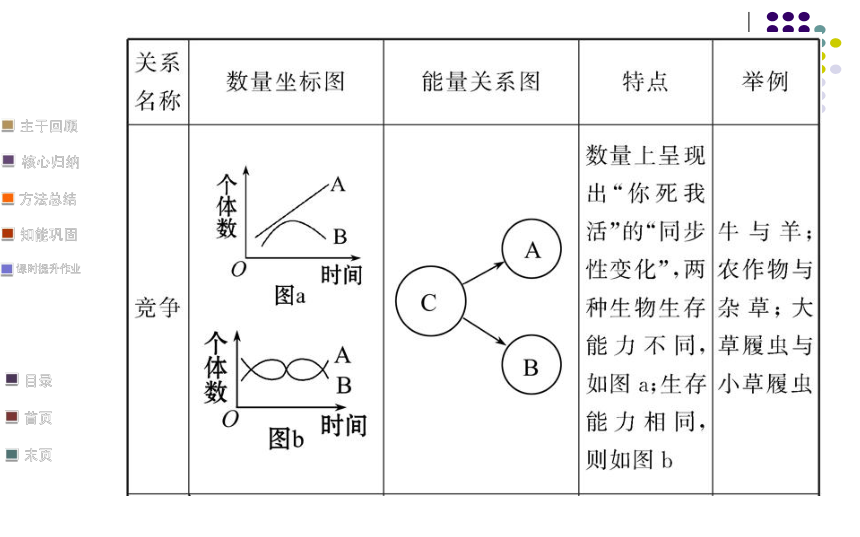

捕食不只是动物之间,动物以草为食,亦是捕食关系。植食肉食肉食被捕食者与捕食者之间不同步变化被捕食者:数量多者或先增加先减少者。捕食者:数量少者或后增加后减少者。特点:被捕食者与捕食者相互制约双方的数量,被捕食者不会被捕食者淘汰。—被捕食者—捕食者 一只大象为了草原中唯一的水源而驱走斑马群水稻和稗子鬣狗与秃鹫 竞争 两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。生物数量时间生物数量时间★竞争实力悬殊时

(大草履虫与双小核草履虫)★竞争实力相当时

(牛与羊) 菟丝子与牵牛花同属于旋花科的植物,由于营寄生生长,叶片已退化成小鳞片状,也没有叶绿素,全体呈白色。被缠绕的植物作为寄主提供营养。 寄生 一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。一方获利,另一方受害。特点:

寄生者一般给寄主造成慢性伤害,但不能立即杀死寄主(宿主)。

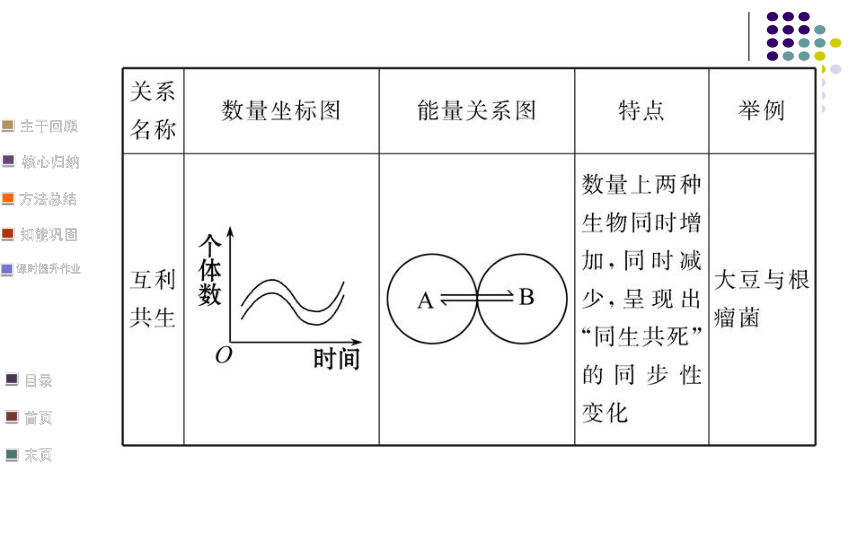

如果分开,寄生者难以单独生存,而寄主会生活更好。 例如:蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内;虱和蚤寄生在其它动物的体表;菟丝子寄生在豆科植物上;噬菌体寄生在细菌内部。体表寄生体内寄生 互利共生 两种生物共同生活

在一起,互相依存,彼此有利;如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。例如:地衣是藻类与真菌的共生体“同生共死” 互利共生其它实例:

根瘤菌与豆科植物

白蚁与其体内的鞭毛虫

大肠杆菌与人切叶蚁与真菌豆科植物和根瘤菌【高考警示】

(1)一个群落中的两种生物之间的关系不只是一种,也可能是两种(捕食和竞争)。

(2)竞争和捕食曲线的判断:竞争关系曲线中的两条曲线是同步消长的,而捕食关系曲线中的两条曲线的消长是非同步的,先增加或减少的是被捕食者,后增加或减少的是捕食者。

(3)互利共生的关系图实际上应为物质关系图,如大豆为根瘤菌提供有机物(能量),根瘤菌为大豆提供氮(不提供能量)。【备选典例】(2012·全国卷)一块农田中有豌豆、杂草、田鼠和土壤微生物等生物,其中属于竞争关系的是( )

A.田鼠和杂草

B.豌豆和杂草

C.豌豆和其根中的根瘤菌

D.细菌和其细胞内的噬菌体

【解析】选B。竞争是两种生物生活在一起,相互争夺资源和空间等现象,故B正确。田鼠和杂草是捕食关系;豌豆和其根中的根瘤菌是互利共生关系;细菌和其细胞内的噬菌体是寄生关系。【变式训练】自然界中不同生物之间的互利共生关系一般理解为“互相依存,互利互惠”。下列存在互利共生关系的是( )

A.亲鸟与其雏鸟

B.豆科植物与链球菌

C.北极熊与海豹

D.牛与其胃肠中分解纤维素的细菌【解析】选D。亲鸟与其雏鸟间的关系属于种内关系;豆科植物与链球菌之间属于种间关系,前者能被后者感染;北极熊与海豹之间属于种间关系,两者构成捕食关系;牛与其胃肠中分解纤维素的细菌之间属于互利共生关系,牛为这些细菌提供栖息的场所和营养物质,而这些细菌帮助牛消化胃肠中的纤维素。 种内关系指同种生物的不同个体或群体间的关系

种内互助:蜜蜂、蚂蚁等

种内斗争:同种生物之间由于争夺食物、空间、水 分、 养料等也会发生斗争。

思考:为什么田间的植物种植不能过密?

实验原理:1.调查方法:

2.采集方法:

3.统计方法:三.用具:取样器、诱虫器、吸虫器等能否用样方法或标志重捕法,为什么?取样器取样法记名计算法;目测估计法诱虫器采集法;简易采集法土壤中小动物类群丰富度的研究 群落的空间结构:是指群落垂直方向上的分层现象。 垂直结构主要与光照有关主要与食物有关上:各种昆虫、鸟类

中:树栖兽类、鸟类

下:昆虫、蜘蛛、蛇、

小型鸟和兽类

地下:蚯蚓等群落层次性越明显分层越多、群落中的动物种类也就越多。草本层树冠层灌木层下木层

(矮树)地表层杜鹃、麻雀总是成群地在森林的上层活动,吃高大乔木的种子。啄木鸟、煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。画眉、血雉和棕尾雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。 池塘生物群落中,荷花、芦苇等将茎叶高高地挺出水面;睡莲、满江红、浮萍等浮于水面;金鱼藻等则生长于水底。鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底淤泥中生活。(3)群落的垂直结构出现分层现象的意义是什么?(1)引起植物分层分布的主要原因是:光照强度(2)引起动物分层分布的主要原因是:食物、栖息场所等 使生物群落在单位面积上能容纳更多的生物种类和数量,提高了群落利用环境资源(如阳光、空间、营养物质等)的能力。思考讨论分层现象的意义(补充)水域中,影响浮游动物垂直分布的原因主要有阳光、温度、食物和含氧量等。群落中植物的分层现象决定了动物的分层现象 水平结构:在水平方向上由于地形的起伏、光照的明暗、湿度的高低等环境因素影响,不同生物分布于不同地段的现象。群落的空间结构 受水制约,芦苇、泽泻等水生植物只能长在浅水或水边;红树、柳树等只能长在水源附近;松、杉、柏树等能长在比较干旱处,仙人掌、沙棘等可长在极干旱的沙漠。鸭子、青蛙只可在水中或水源附近活动,而鹰、黄羊、沙鼠等可在干旱的陆地自由活动。 1.水平结构的特点:

植物群落水平结构的主要特征是具有镶嵌性。

2.导致镶嵌性出现的原因:

植物个体在水平方向上的分布不均匀造成的,从而形成了许多小群落。

3.分布不均匀的原因:

地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。 水平结构垂直结构与水平结构的区分 垂直结构的分层现象是由于生物本身的高度或活动空间的高度造成的;水平结构的分段是由于环境的光、热、水及地形等条件对生物的选择造成的。 垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。同种生物的不同不能构成垂直结构或水平结构。(也不因同种生物的一致而影响垂直或水平结构的存在。)思考:

某座山海拔2042米,800米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。植物的这种分带现象属于 。分析:这种分带由海拔(地形)造成的温度和湿度差异引起,而不是由生物自身差异引起。 水平结构特别提醒:在高山植物群落中,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受温度制约的。高山草甸针叶林落叶阔叶林常绿阔叶林热带雨林高山考点 一 群落结构

1.垂直结构

(1)植物的垂直结构:

①具体表现:植物群落垂直方向上的分层。

②影响因素:主要与光照强度有关,群落中的光照强度总是随高度的下降而逐渐减弱(如图所示)。(2)动物的垂直结构:主要原因是植物为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。

2.水平结构

在水平方向上由于光照强度、地形、盐碱度和湿度等因素的影响,不同地段上分布着不同生物种群。3.群落结构形成的原因和意义

(1)原因:群落结构与环境中生态因素有关,群落结构的具体表现都是在长期自然选择的基础上形成的对环境的适应。

(2)意义:生物在垂直方向及水平方向上的配置关系有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。③群落中植物的垂直结构直接影响群落中动物的垂直结构,动物种类的多少是随植物层次的多少而变化的。【思维拓展】

由群落可联系的知识

(1)联系种群:在一定自然区域的所有种群构成群落。

(2)联系生态系统:群落是生态系统中的生物成分,生态系统还包括群落中的生物所处的生存环境。

(3)联系生命系统的结构层次:群落属于生命系统的结构层次之一。【典例1】(2012·全国卷)下列关于森林群落垂直结构的叙述,错误的是( )

A.群落中的植物具有垂直分层现象

B.群落中的动物具有垂直分层现象

C.动物在群落中的垂直分层与植物的分层有关

D.乔木层的疏密程度不会影响草本层的水平结构【解析】选D。生物群落的垂直结构表现为垂直方向上的分层现象,即群落中的植物和动物都有垂直结构(分层现象)。植物直接或间接为动物提供栖息场所和食物,所以动物的垂直结构与植物的分层有关;乔木层的疏密程度会影响下层的光照强度,从而影响草本植物的水平结构。裸岩阶段地衣阶段上皮层下皮层粉芽菌 丝藻类地衣是藻类和真菌共同生活而成的共生体。藻类进行光合作用,制造养料供给真菌。真菌吸收外界水分、无机盐和二氧化碳供给藻类,相互间形成互利共生的关系。苔藓阶段草本植物阶段灌木阶段森林阶段裸岩上的演替群落演替的类型裸岩阶段请思考 是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?

有没有其他的可能?演替过程是否相同?农 田 弃 耕杂草 多年生杂草小灌木灌木林树林弃耕农田上的演替{在干旱的荒漠上很难形成一年生发生在裸岩上的

演替过程 森林阶段裸岩阶段地衣阶段苔藓阶段草本植物阶段灌木阶段弃耕农田上的

演替过程 乔木蔚然成林荒芜一年生杂草多年生杂草小灌木丛 比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

如:在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替等。

指原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。如火烧演替、弃耕演替、放牧演替等。演替的类型初生演替次生演替两种演替类型的比较类型内容考点二 群落的演替

1.群落演替的原因

(1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。

(3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

(4)种内和种间关系不断发生变化。

(5)人类活动的干扰。群落演替的过程——3个阶段一些物种入侵裸地定居成功后改良土壤,为以后其他生物入侵创造条件。通过种内和种间斗争,优势物种定居并繁殖,劣势物种被排斥,生存下来的物种达到一种新的平衡。物种相互竞争,协同进化,资源有效利用,群落结构复杂,层次多,相对稳定。侵入定居竞争平衡相对稳定4.群落演替的结果演替【高考警示】

(1)演替不是一个无休止的过程:

任何环境下的演替都要最终达到一个成熟阶段,这时候群落和周围环境处于相对平衡的稳定状态。此时物种与环境之间高度协调,能量和物质的利用率高,生态系统抵抗力稳定性也高。

(2)演替并不是“取而代之”:

演替过程中一些种群取代另一些种群,是一种“优势取代”而非“取而代之”,如形成森林后,乔木占据优势地位,但森林中仍有灌木、草本植物、苔藓等。考查角度1 群落演替的类型

【典例2】(2011·安徽高考)某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是( )

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行

D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程

【解析】选B。群落的演替是一个漫长的过程,人类活动(如旅游)会影响群落演替的方向和速度;火山喷发后进行的演替属于初生演替,故B项错误。【变式训练】在废弃的池塘中长出树林,大约要经历以下几个阶段:①干涸池塘阶段;②灌木阶段;③乔木阶段;④草本植物阶段。该废弃池塘演替的正确顺序是( )

A.①→②→③→④ B.②→③→④→①

C.①→②→④→③ D.①→④→②→③

【解析】选D。废弃池塘中发生次生演替。在池塘泥中有机物丰富,草本植物种子容易生根发芽,使池塘泥表层有机物质逐渐增多,保水能力也逐渐增强,几年后,一些小灌木便会长起来,形成灌木丛,再经过一段时间,乔木便开始出现,并逐渐成为优势种,灌木渐少,乔木逐渐成林。 考查角度2 群落演替的过程和结果

【典例3】为了研究某降水丰沛、气温较高的山区群落演替的规律,生态学家利用把同一时间内的不同群落当做同一群落在不同演替阶段的原理,研究了灌草丛、针阔叶混交林、常绿阔叶林和针叶林4个群落的相关特征,结果如表(叶面积指数是指每单位土地面积上的叶片总面积)。下列有关说法正确的是( )

A.该地区群落演替过程中,其叶面积指数逐渐减小

B.该地区群落演替过程中,前期植被的干物质量增长迅速, 后期增长缓慢

C.4个群落中灌草丛和常绿阔叶林有垂直结构,其余两个群落则没有

D.植被干物质的量只与群落中植被的光合作用、呼吸作用有关【解析】选B。群落演替过程中不同阶段的优势物种分别为灌草丛、针叶林、针阔叶混交林、常绿阔叶林。从表中数据分析可知,群落演替过程中,叶面积指数越来越大;从灌草丛到针叶林植被干物质的量增长了184.74-6.65=178.09(t/hm2),从针叶林到针阔叶混交林植被干物质的量增长了377.52-184.74=

192.78(t/hm2),从针阔叶混交林到常绿阔叶林植被干物质的量增长了398.57-377.52=21.05(t/hm2),因此B项正确;垂直结构是群落的空间结构之一,任何群落都具备这一结构;植被干物质的量不仅与群落中植被的光合作用、呼吸作用有关,也与植被的种类等有关。【互动探究】

(1)从题干中4个群落的演替过程分析,稳定性最强的是哪种群落?

提示:常绿阔叶林。该群落生产者固定有机物的量最多,为其他生物提供更多的生存条件,生物种类最多,稳定性最强。

(2)题中针叶林取代灌草丛进而作为优势种的主要原因是什么?

提示:针叶林比灌草丛更容易获取阳光。【变式训练】下列有关群落演替的说法中,正确的是( )

A.到达森林阶段时,群落中还能找到苔藓阶段、灌木阶段的植物种群

B.人类活动可以改变演替的速度,但是不能改变演替的方向

C.草本阶段各种昆虫进入不会影响群落对环境变化的抵抗力

D.群落演替的根本原因在于群落内部,不受外部环境的影响

【解析】选A。森林中具有垂直分层现象,即同时还具有灌木层、苔藓、地衣层等;人类活动往往能够影响到演替的速度和方向;演替的过程中群落既能够影响环境,同时又受环境的影响;群落中物种增多可使生态系统抵抗力稳定性提高。1.池塘中的全部鱼、植物和微生物构成群落。( )

【分析】群落强调各种生物种群的集合,其中包括各种动物、

植物和微生物。

2.(2010广东T2B)谚语“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关

系是共生。( )

【分析】共生指两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有

利的现象。“苗多欺草,草多欺苗”,这句谚语的意思是:草

长得旺盛,苗就长得不旺盛;反之,苗长得旺盛,草就长得不

旺盛。苗和草都需要阳光、二氧化碳、水、矿质元素。所以二

者应是竞争关系。××3.捕食关系对维持种群的稳定有重要作用。( )

【分析】物种间通过捕食关系制约捕食者与被捕食者的数量,

从而维持着各种群的稳定。

4.(2012广东T4D)随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物

类群丰富度。( )

【分析】土壤表层只有一部分小动物分布,应该用取样器取样

法调查土壤小动物类群的丰富度。√×5.如果时间允许,弃耕的农田总会形成森林。( )

【分析】弃耕农田的演替结果要看环境的情况,比如热带地

区,水热条件充足,或者农田本身就是由森林开垦而来的,可

能经过长期的演替,恢复到森林状态。而在一些缺水的地区,

比如沙漠边缘的农田,本身就是开垦草场而来的,不论怎么恢

复,也只能恢复到草原状态,还有可能退化成荒漠。

6.群落演替的根本原因在于群落内部,人类活动不会改变自然

演替的方向和速度。( )

【分析】影响初生演替的主要外界因素是自然环境条件,人类

活动,如退耕还林、还草、还湖,砍伐森林、捕杀动物等都会

使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。×× 车前草狼尾草狗尾草人类活动对群落演替的影响图4-16 践踏对草地群落的影响>>1.耐践踏程度:2.获取阳光的能力(相反)人类活动对群落演替的影响过度放牧

导致草原退化过度砍伐

导致森林破坏污水排放

破坏水域生物群落人类活动对群落演替的影响砍伐森林

填湖造田

捕杀动物我们可以封山育林

治理沙漠

管理草原

建立人工群落我们也可以or 人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。 为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一?退耕还林、退牧还草、退田还湖 大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。 外来物种入侵 外来物种:对于一个生态系统而言,原来并没有该物种的存在,是借助人类活动越过不能自然逾越的空间障碍而进入该生态系统的物种。(一)自然入侵 (二)无意引进 (三)有意引进 在适宜的条件下,新物种往往会大肆扩散和蔓延开来,迅速成为优势种,打破原有群落的稳定性,造成生物多样性的丧失,对当地经济、社会造成巨大危害。生物入侵加拿大一枝黄花 加拿大“一枝黄花”的危害非常大,素有“黄花开处百花杀”的说法生物入侵水葫芦(凤眼莲)生物入侵福寿螺“外来”这个概念不是以国界,而是以生态系统来定义的。

如我国南方的“土著”物种四大家鱼,如果被引入云南、青海、新疆等高海拔地区的水域中,它们就成了外来物种。群落中生物关系的判断方法

【典例】早在宋代,我国就产生了四大家鱼混养技术。如图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,相关分析正确的是( )A.四大家鱼在池塘中的分布具有垂直分层现象

B.此图表明四种鱼类在能量流动上的关系为鲢鱼→鳙鱼→青鱼

C.鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时都是互利共生关系

D.若浮游动物大量死亡,鲢鱼数量将以“J”型曲线持续增长

【解析】选A。四大家鱼因捕食对象的不同而分布在池塘的不同水层,出现了垂直分层的现象;由图可知四大家鱼间不存在捕食关系,故不会出现鲢鱼→鳙鱼→青鱼的能量流动关系;鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时存在竞争的关系;若浮游动物大量死亡,则浮游植物会大量增加,从而引起鲢鱼的数量增加,但鲢鱼数量增加又会受到食物、空间等条件限制,故不能以“J”型曲线持续增长。【方法归纳】种间关系中较难辨析的捕食关系和竞争关系,尤其是根据曲线判断。判断方法总结如下:

(1)捕食坐标曲线的判断(如图):

①从最高点判断:一般情况下,被捕食者(甲)数量多,捕食者(乙)数量少。

②从变化趋势看:被捕食者变化在先,捕食者变化在后。(2)竞争坐标曲线的判断(如图):

①看最终结果:一种生物数量(甲)增加,另一种生物数量(乙)下降,甚至降为0的曲线为竞争曲线;

②看影响因素:只要曲线中提示两种生物有共同的空间和食物,则为竞争关系。【易错提醒】(1)被捕食者不会被捕食者灭绝,只是两者通过捕食关系相互制约双方的数量;

(2)竞争的激烈程度不取决于竞争双方的个体大小,而是取决于空间和食物的重叠范围。【变式训练】(2013·深圳模拟)在某一生态保护区中,捕食者与被捕食者的种群数量变化如图所示。依据图中的数据推论,下列叙述正确的是( )

A.捕食者与被捕食者两种群互相不影响,种群变化无规则性

B.捕食者与被捕食者两种群相互影响,使种群数量呈现波动现象

C.捕食者种群数量受被捕食者控制,但被捕食者的种群数量变化不受捕食者种群数量的影响

D.被捕食者种群数量受捕食者控制,但捕食者的种群数量变化不受被捕食者种群数量的影响【解析】选B。捕食关系是生物界最常见的种间关系之一,捕食者与被捕食者之间相互影响,当被捕食者种群数量增加时,捕食者种群数量由于食物增加而增加,当捕食者种群数量增加时,被捕食者种群数量由于被大量捕食而减少,又使捕食者种群数量因食物缺乏而减少。 1.下列属于种间竞争实例的是( )

A.蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露

B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食

C.小草履虫食用培养基中的细菌

D.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少【解析】选D。竞争是指两种或两种以上生物,相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势,甚至灭亡。小草履虫食用培养基中的细菌,是捕食关系,两种绿藻之间为竞争关系。2.大多数生物群落在空间上有垂直分层现象,称为群落的垂直结构,引起森林群落中植物和动物垂直分层现象的主要因素分别是( )

A.温度、食物 B.温度、光照

C.湿度、温度 D.光照、食物

【解析】选D。森林群落中引起植物垂直分层现象的主要因素是光照,引起动物垂直分层现象的主要因素是植物为动物提供的栖息环境和食物。3.下列有关群落的叙述,错误的是( )

A.研究种群是研究群落的基础

B.不同群落的物种数目是不同的

C.群落水平上研究的问题就是研究群落的丰富度

D.任何一个群落中的物种,都不可能是随机地聚集在一起的

【解析】选C。群落是比种群更高层次的系统,研究的问题是群落中有多少个种群,哪些种群数量上占优势,各个种群间的关系、分布以及群落分布的范围和边界等。群落水平上研究的问题除丰富度外,还包括种间关系、空间结构等。4.在裸岩演替为森林的过程中,对群落演替的描述不正确的是

( )【解析】选C。本题考查群落演替的特点。在裸岩演替为森林的过程中,营养结构越来越复杂,生态系统的自我调节能力增强,抵抗力稳定性增大,动植物类群丰富度不断增加,由于植物光合作用增强,有机物总量不断增多。5.(2013·宣城模拟)下列有关物种丰富度的说法正确的是( )

A.物种丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少

B.越靠近热带地区,物种丰富度一定越高

C.一般来说,某个区域物种丰富度越高,该区域的生物种类越多

D.在探究土壤中小动物类群丰富度的过程中,要对取样土壤中的各种生物个体逐个计数

【解析】选C。物种丰富度是指群落中物种数目的多少,而不是个体数量的多少。6. (2013·徐州模拟)群落随着时间推移进行的有规律的变化叫演替。下列关于演替的叙述正确的是( )

A.河流堵塞形成沼泽的过程中,原有的生物群落消失了,这是初生演替

B.正常情况下,群落演替的最终结果是使物种多样性增加,光能利用率提高

C.次生演替一般是在生态系统被彻底破坏后的地方开始的,因为环境恶劣,所以要比初生演替经历的时间长

D.群落演替的不同阶段中,因为乔木高大,能更好地利用阳光,所以一直占有优势【解析】选B。正常情况下群落演替的方向是使物种多样化,营养结构复杂化,功能完善化。A描述的是次生演替;次生演替较初生演替时间短,且未必是在生态系统被彻底破坏的地方开始,如弃耕的农田发生的次生演替;群落演替的不同阶段中,占优势的物种往往不同。7.根据群落演替的理论,在光裸的岩地上经过一定的时间,最终就会演替出森林。请据此回答问题:

(1)光裸的岩地上最终演替出森林,其过程大致是_________。

(2)地衣首先在裸岩上定居,同时,地衣分泌的_________腐蚀了坚硬的岩石表面,加速了岩石风化成__________的过程。

(3)各种昆虫及其他小动物开始进入生物群落的阶段是______

____________。

(4)地衣阶段与苔藓阶段相比,土壤中的有机物含量较多的是____________,微生物种类较多的是__________。【解析】初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。光裸的岩地上最终演替出森林,其过程大致是裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。地衣分泌的有机酸腐蚀岩石表面,加速了岩石风化成土壤的过程。各种昆虫及其他小动物适宜在草本植物中生活。地衣阶段与苔藓阶段相比,土壤中的有机物含量较多的、微生物种类较多的都是苔藓阶段。答案:(1)裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段

(2)有机酸 土壤 (3)草本植物阶段

(4)苔藓阶段 苔藓阶段 8.(2012·福建高考)科技人员选取某地同一自然条件下三种不同类型的茶园,进行物种丰富度的调查,结果如图。据图判断正确的是( )A.纯茶园物种数变化幅度最小,不易产生暴发性虫害

B.杉茶间作园各物种的种群密度在10月份时最大

C.梨茶间作园的营养结构在6月份时最为复杂

D.人类生产活动不会改变茶园的群落结构

【解题指南】解答本题的关键是明确物种数量不等于生物的数量,即物种数量多代表营养结构复杂,不代表种群密度大。【解析】选C。由图可知,纯茶园的物种数少,说明抵抗力稳定性差,易暴发虫害;10月份的杉茶间作园的物种数最大,但并不能说明各物种在此时的种群密度最大;6月份时,梨茶间作园的物种数最大,其营养结构最为复杂,因为营养结构的复杂程度取决于物种的丰富度;人类生产活动会影响群落的演替,因此人类的活动会改变茶园的群落结构。9.(2011·全国卷)某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是( )

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象

B.草坪和树林中的动物都没有分层现象

C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象

【解析】选A。草坪和树林都属于群落,草坪和树林中的植物都存在分层现象,只是草坪的分层不如树林的分层明显,动物的分层往往依赖于植物的分层,因此草坪和树林中的动物都存在分层现象。10.(2010·海南高考)某弃耕农田植物种类40年间的变化情况见表。有关该地群落变化的叙述,错误的是( )A.物种多样性趋于增加

B.该地群落发生了初生演替

C.群落对光能的利用能力提高

D.群落垂直结构和水平结构发生了变化

【解题指南】解答本题需要注意以下两点:

(1)初生演替和次生演替的区别。

(2)群落演替过程中物种多样性、光能利用率、群落结构的变化的理解。【解析】选B。在弃耕农田上发生的是次生演替,演替的过程中物种的多样性在逐渐增加,草本植物逐渐被高大的乔木优势代替,所以光能利用率提高,且在群落演替的过程中群落的垂直结构和水平结构均发生了变化。11.(2010·重庆高考改编)为探究食物相同的三种水生动物的种群增长规律及种间关系,某小组进行了下列3组实验(各组实验中,每种动物初始数量相等,饲养条件相同):组1:甲种与乙种分别于两个容器中饲养,甲种数量变化如图中曲线A所示。

组2:甲种与乙种于同一容器中饲养,乙种数量变化如曲线F所示。

组3:乙种与丙种于同一容器中饲养,形成上、下层分离分布,一段时间后每种动物的数量均较组1少。在某些生态系统中,存在与本实验类似的种间关系。

(1)在同一段河流中食物相同的两种鱼,分别分布在河流中央底部和临近河岸底部,其种间关系与图中曲线________代表的类似,其分布体现生物群落的_________结构。

(2)在玻璃温室中放养食物相同的两种传粉昆虫后,一种数量增加,另一种减少,其种间关系与图中曲线______代表的类似。【解析】(1)组1甲为A曲线,组2乙为F曲线,因此组2甲为B曲线,组3中说乙、丙均较组1少,所以C曲线为组1乙,D曲线、E曲线为组3乙、丙。即A、C为分别培养的甲、乙,B、F为混合培养的甲、乙,D、E为组3的曲线。两种鱼分别位于中央底部和河岸底部,相当于组3,所以与曲线D、E类似,一个在中央,一个在河岸底部。由于两者是同一地域中地形等因素引起的分布不同,因此二者体现的是群落的水平结构。(2)“一种数量增加,另一种减少”说明二者构成竞争关系,类似组2情况,即与曲线B、F类似。

答案:(1)D和E 水平 (2)B和F

1.一定的区域,包含这里的各种生物。 2.区域内各种生物之间具有直接或间接关系。 例:一个池塘中的鱼类是一个种群,还是一个群落,或都不是?群落的概念 如:一座城市,它除了有大量的人和建筑物外,还有各种绿化植物、还有菜地和果园。有许多的植物及老鼠苍蝇蟾蜍等动物。这就构成了一个城市生物群落。英国格拉斯哥市都不是群落水平上研究的问题种群种类、优势种群种间关系种群位置群落的空间结构群落演替池塘的范围和边界研究池塘群落群落特征:物种的多样性、群落结构、种间关系等。我国 南方 北方群落的变化?热带雨林常绿阔叶林落叶阔叶林常绿针叶林苔原比较下列各组物种组成的多少? 两个或多个群落间过渡地带,即群落交错区,如海陆交界的潮间带、河口湾,森林与草地或农田交界的地带,生物的种类和数量常比相邻群落中多,这种现象称为边缘效应。 平原---山地

草地---林地

远离大陆的岛屿---大陆附近的岛屿

群落间的过渡地带---非过渡地带群落中种间的关系种间关系 捕食一种生物以另一种生物为食。 注意:

同种生物的成体以幼体为食,不是捕食关系,而是种内斗争。

捕食不只是动物之间,动物以草为食,亦是捕食关系。植食肉食肉食被捕食者与捕食者之间不同步变化被捕食者:数量多者或先增加先减少者。捕食者:数量少者或后增加后减少者。特点:被捕食者与捕食者相互制约双方的数量,被捕食者不会被捕食者淘汰。—被捕食者—捕食者 一只大象为了草原中唯一的水源而驱走斑马群水稻和稗子鬣狗与秃鹫 竞争 两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。生物数量时间生物数量时间★竞争实力悬殊时

(大草履虫与双小核草履虫)★竞争实力相当时

(牛与羊) 菟丝子与牵牛花同属于旋花科的植物,由于营寄生生长,叶片已退化成小鳞片状,也没有叶绿素,全体呈白色。被缠绕的植物作为寄主提供营养。 寄生 一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。一方获利,另一方受害。特点:

寄生者一般给寄主造成慢性伤害,但不能立即杀死寄主(宿主)。

如果分开,寄生者难以单独生存,而寄主会生活更好。 例如:蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内;虱和蚤寄生在其它动物的体表;菟丝子寄生在豆科植物上;噬菌体寄生在细菌内部。体表寄生体内寄生 互利共生 两种生物共同生活

在一起,互相依存,彼此有利;如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。例如:地衣是藻类与真菌的共生体“同生共死” 互利共生其它实例:

根瘤菌与豆科植物

白蚁与其体内的鞭毛虫

大肠杆菌与人切叶蚁与真菌豆科植物和根瘤菌【高考警示】

(1)一个群落中的两种生物之间的关系不只是一种,也可能是两种(捕食和竞争)。

(2)竞争和捕食曲线的判断:竞争关系曲线中的两条曲线是同步消长的,而捕食关系曲线中的两条曲线的消长是非同步的,先增加或减少的是被捕食者,后增加或减少的是捕食者。

(3)互利共生的关系图实际上应为物质关系图,如大豆为根瘤菌提供有机物(能量),根瘤菌为大豆提供氮(不提供能量)。【备选典例】(2012·全国卷)一块农田中有豌豆、杂草、田鼠和土壤微生物等生物,其中属于竞争关系的是( )

A.田鼠和杂草

B.豌豆和杂草

C.豌豆和其根中的根瘤菌

D.细菌和其细胞内的噬菌体

【解析】选B。竞争是两种生物生活在一起,相互争夺资源和空间等现象,故B正确。田鼠和杂草是捕食关系;豌豆和其根中的根瘤菌是互利共生关系;细菌和其细胞内的噬菌体是寄生关系。【变式训练】自然界中不同生物之间的互利共生关系一般理解为“互相依存,互利互惠”。下列存在互利共生关系的是( )

A.亲鸟与其雏鸟

B.豆科植物与链球菌

C.北极熊与海豹

D.牛与其胃肠中分解纤维素的细菌【解析】选D。亲鸟与其雏鸟间的关系属于种内关系;豆科植物与链球菌之间属于种间关系,前者能被后者感染;北极熊与海豹之间属于种间关系,两者构成捕食关系;牛与其胃肠中分解纤维素的细菌之间属于互利共生关系,牛为这些细菌提供栖息的场所和营养物质,而这些细菌帮助牛消化胃肠中的纤维素。 种内关系指同种生物的不同个体或群体间的关系

种内互助:蜜蜂、蚂蚁等

种内斗争:同种生物之间由于争夺食物、空间、水 分、 养料等也会发生斗争。

思考:为什么田间的植物种植不能过密?

实验原理:1.调查方法:

2.采集方法:

3.统计方法:三.用具:取样器、诱虫器、吸虫器等能否用样方法或标志重捕法,为什么?取样器取样法记名计算法;目测估计法诱虫器采集法;简易采集法土壤中小动物类群丰富度的研究 群落的空间结构:是指群落垂直方向上的分层现象。 垂直结构主要与光照有关主要与食物有关上:各种昆虫、鸟类

中:树栖兽类、鸟类

下:昆虫、蜘蛛、蛇、

小型鸟和兽类

地下:蚯蚓等群落层次性越明显分层越多、群落中的动物种类也就越多。草本层树冠层灌木层下木层

(矮树)地表层杜鹃、麻雀总是成群地在森林的上层活动,吃高大乔木的种子。啄木鸟、煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。画眉、血雉和棕尾雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。 池塘生物群落中,荷花、芦苇等将茎叶高高地挺出水面;睡莲、满江红、浮萍等浮于水面;金鱼藻等则生长于水底。鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底淤泥中生活。(3)群落的垂直结构出现分层现象的意义是什么?(1)引起植物分层分布的主要原因是:光照强度(2)引起动物分层分布的主要原因是:食物、栖息场所等 使生物群落在单位面积上能容纳更多的生物种类和数量,提高了群落利用环境资源(如阳光、空间、营养物质等)的能力。思考讨论分层现象的意义(补充)水域中,影响浮游动物垂直分布的原因主要有阳光、温度、食物和含氧量等。群落中植物的分层现象决定了动物的分层现象 水平结构:在水平方向上由于地形的起伏、光照的明暗、湿度的高低等环境因素影响,不同生物分布于不同地段的现象。群落的空间结构 受水制约,芦苇、泽泻等水生植物只能长在浅水或水边;红树、柳树等只能长在水源附近;松、杉、柏树等能长在比较干旱处,仙人掌、沙棘等可长在极干旱的沙漠。鸭子、青蛙只可在水中或水源附近活动,而鹰、黄羊、沙鼠等可在干旱的陆地自由活动。 1.水平结构的特点:

植物群落水平结构的主要特征是具有镶嵌性。

2.导致镶嵌性出现的原因:

植物个体在水平方向上的分布不均匀造成的,从而形成了许多小群落。

3.分布不均匀的原因:

地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。 水平结构垂直结构与水平结构的区分 垂直结构的分层现象是由于生物本身的高度或活动空间的高度造成的;水平结构的分段是由于环境的光、热、水及地形等条件对生物的选择造成的。 垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。同种生物的不同不能构成垂直结构或水平结构。(也不因同种生物的一致而影响垂直或水平结构的存在。)思考:

某座山海拔2042米,800米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。植物的这种分带现象属于 。分析:这种分带由海拔(地形)造成的温度和湿度差异引起,而不是由生物自身差异引起。 水平结构特别提醒:在高山植物群落中,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受温度制约的。高山草甸针叶林落叶阔叶林常绿阔叶林热带雨林高山考点 一 群落结构

1.垂直结构

(1)植物的垂直结构:

①具体表现:植物群落垂直方向上的分层。

②影响因素:主要与光照强度有关,群落中的光照强度总是随高度的下降而逐渐减弱(如图所示)。(2)动物的垂直结构:主要原因是植物为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。

2.水平结构

在水平方向上由于光照强度、地形、盐碱度和湿度等因素的影响,不同地段上分布着不同生物种群。3.群落结构形成的原因和意义

(1)原因:群落结构与环境中生态因素有关,群落结构的具体表现都是在长期自然选择的基础上形成的对环境的适应。

(2)意义:生物在垂直方向及水平方向上的配置关系有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。③群落中植物的垂直结构直接影响群落中动物的垂直结构,动物种类的多少是随植物层次的多少而变化的。【思维拓展】

由群落可联系的知识

(1)联系种群:在一定自然区域的所有种群构成群落。

(2)联系生态系统:群落是生态系统中的生物成分,生态系统还包括群落中的生物所处的生存环境。

(3)联系生命系统的结构层次:群落属于生命系统的结构层次之一。【典例1】(2012·全国卷)下列关于森林群落垂直结构的叙述,错误的是( )

A.群落中的植物具有垂直分层现象

B.群落中的动物具有垂直分层现象

C.动物在群落中的垂直分层与植物的分层有关

D.乔木层的疏密程度不会影响草本层的水平结构【解析】选D。生物群落的垂直结构表现为垂直方向上的分层现象,即群落中的植物和动物都有垂直结构(分层现象)。植物直接或间接为动物提供栖息场所和食物,所以动物的垂直结构与植物的分层有关;乔木层的疏密程度会影响下层的光照强度,从而影响草本植物的水平结构。裸岩阶段地衣阶段上皮层下皮层粉芽菌 丝藻类地衣是藻类和真菌共同生活而成的共生体。藻类进行光合作用,制造养料供给真菌。真菌吸收外界水分、无机盐和二氧化碳供给藻类,相互间形成互利共生的关系。苔藓阶段草本植物阶段灌木阶段森林阶段裸岩上的演替群落演替的类型裸岩阶段请思考 是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?

有没有其他的可能?演替过程是否相同?农 田 弃 耕杂草 多年生杂草小灌木灌木林树林弃耕农田上的演替{在干旱的荒漠上很难形成一年生发生在裸岩上的

演替过程 森林阶段裸岩阶段地衣阶段苔藓阶段草本植物阶段灌木阶段弃耕农田上的

演替过程 乔木蔚然成林荒芜一年生杂草多年生杂草小灌木丛 比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

如:在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替等。

指原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。如火烧演替、弃耕演替、放牧演替等。演替的类型初生演替次生演替两种演替类型的比较类型内容考点二 群落的演替

1.群落演替的原因

(1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。

(3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

(4)种内和种间关系不断发生变化。

(5)人类活动的干扰。群落演替的过程——3个阶段一些物种入侵裸地定居成功后改良土壤,为以后其他生物入侵创造条件。通过种内和种间斗争,优势物种定居并繁殖,劣势物种被排斥,生存下来的物种达到一种新的平衡。物种相互竞争,协同进化,资源有效利用,群落结构复杂,层次多,相对稳定。侵入定居竞争平衡相对稳定4.群落演替的结果演替【高考警示】

(1)演替不是一个无休止的过程:

任何环境下的演替都要最终达到一个成熟阶段,这时候群落和周围环境处于相对平衡的稳定状态。此时物种与环境之间高度协调,能量和物质的利用率高,生态系统抵抗力稳定性也高。

(2)演替并不是“取而代之”:

演替过程中一些种群取代另一些种群,是一种“优势取代”而非“取而代之”,如形成森林后,乔木占据优势地位,但森林中仍有灌木、草本植物、苔藓等。考查角度1 群落演替的类型

【典例2】(2011·安徽高考)某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是( )

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行

D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程

【解析】选B。群落的演替是一个漫长的过程,人类活动(如旅游)会影响群落演替的方向和速度;火山喷发后进行的演替属于初生演替,故B项错误。【变式训练】在废弃的池塘中长出树林,大约要经历以下几个阶段:①干涸池塘阶段;②灌木阶段;③乔木阶段;④草本植物阶段。该废弃池塘演替的正确顺序是( )

A.①→②→③→④ B.②→③→④→①

C.①→②→④→③ D.①→④→②→③

【解析】选D。废弃池塘中发生次生演替。在池塘泥中有机物丰富,草本植物种子容易生根发芽,使池塘泥表层有机物质逐渐增多,保水能力也逐渐增强,几年后,一些小灌木便会长起来,形成灌木丛,再经过一段时间,乔木便开始出现,并逐渐成为优势种,灌木渐少,乔木逐渐成林。 考查角度2 群落演替的过程和结果

【典例3】为了研究某降水丰沛、气温较高的山区群落演替的规律,生态学家利用把同一时间内的不同群落当做同一群落在不同演替阶段的原理,研究了灌草丛、针阔叶混交林、常绿阔叶林和针叶林4个群落的相关特征,结果如表(叶面积指数是指每单位土地面积上的叶片总面积)。下列有关说法正确的是( )

A.该地区群落演替过程中,其叶面积指数逐渐减小

B.该地区群落演替过程中,前期植被的干物质量增长迅速, 后期增长缓慢

C.4个群落中灌草丛和常绿阔叶林有垂直结构,其余两个群落则没有

D.植被干物质的量只与群落中植被的光合作用、呼吸作用有关【解析】选B。群落演替过程中不同阶段的优势物种分别为灌草丛、针叶林、针阔叶混交林、常绿阔叶林。从表中数据分析可知,群落演替过程中,叶面积指数越来越大;从灌草丛到针叶林植被干物质的量增长了184.74-6.65=178.09(t/hm2),从针叶林到针阔叶混交林植被干物质的量增长了377.52-184.74=

192.78(t/hm2),从针阔叶混交林到常绿阔叶林植被干物质的量增长了398.57-377.52=21.05(t/hm2),因此B项正确;垂直结构是群落的空间结构之一,任何群落都具备这一结构;植被干物质的量不仅与群落中植被的光合作用、呼吸作用有关,也与植被的种类等有关。【互动探究】

(1)从题干中4个群落的演替过程分析,稳定性最强的是哪种群落?

提示:常绿阔叶林。该群落生产者固定有机物的量最多,为其他生物提供更多的生存条件,生物种类最多,稳定性最强。

(2)题中针叶林取代灌草丛进而作为优势种的主要原因是什么?

提示:针叶林比灌草丛更容易获取阳光。【变式训练】下列有关群落演替的说法中,正确的是( )

A.到达森林阶段时,群落中还能找到苔藓阶段、灌木阶段的植物种群

B.人类活动可以改变演替的速度,但是不能改变演替的方向

C.草本阶段各种昆虫进入不会影响群落对环境变化的抵抗力

D.群落演替的根本原因在于群落内部,不受外部环境的影响

【解析】选A。森林中具有垂直分层现象,即同时还具有灌木层、苔藓、地衣层等;人类活动往往能够影响到演替的速度和方向;演替的过程中群落既能够影响环境,同时又受环境的影响;群落中物种增多可使生态系统抵抗力稳定性提高。1.池塘中的全部鱼、植物和微生物构成群落。( )

【分析】群落强调各种生物种群的集合,其中包括各种动物、

植物和微生物。

2.(2010广东T2B)谚语“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关

系是共生。( )

【分析】共生指两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有

利的现象。“苗多欺草,草多欺苗”,这句谚语的意思是:草

长得旺盛,苗就长得不旺盛;反之,苗长得旺盛,草就长得不

旺盛。苗和草都需要阳光、二氧化碳、水、矿质元素。所以二

者应是竞争关系。××3.捕食关系对维持种群的稳定有重要作用。( )

【分析】物种间通过捕食关系制约捕食者与被捕食者的数量,

从而维持着各种群的稳定。

4.(2012广东T4D)随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物

类群丰富度。( )

【分析】土壤表层只有一部分小动物分布,应该用取样器取样

法调查土壤小动物类群的丰富度。√×5.如果时间允许,弃耕的农田总会形成森林。( )

【分析】弃耕农田的演替结果要看环境的情况,比如热带地

区,水热条件充足,或者农田本身就是由森林开垦而来的,可

能经过长期的演替,恢复到森林状态。而在一些缺水的地区,

比如沙漠边缘的农田,本身就是开垦草场而来的,不论怎么恢

复,也只能恢复到草原状态,还有可能退化成荒漠。

6.群落演替的根本原因在于群落内部,人类活动不会改变自然

演替的方向和速度。( )

【分析】影响初生演替的主要外界因素是自然环境条件,人类

活动,如退耕还林、还草、还湖,砍伐森林、捕杀动物等都会

使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。×× 车前草狼尾草狗尾草人类活动对群落演替的影响图4-16 践踏对草地群落的影响>>1.耐践踏程度:2.获取阳光的能力(相反)人类活动对群落演替的影响过度放牧

导致草原退化过度砍伐

导致森林破坏污水排放

破坏水域生物群落人类活动对群落演替的影响砍伐森林

填湖造田

捕杀动物我们可以封山育林

治理沙漠

管理草原

建立人工群落我们也可以or 人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。 为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一?退耕还林、退牧还草、退田还湖 大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。 外来物种入侵 外来物种:对于一个生态系统而言,原来并没有该物种的存在,是借助人类活动越过不能自然逾越的空间障碍而进入该生态系统的物种。(一)自然入侵 (二)无意引进 (三)有意引进 在适宜的条件下,新物种往往会大肆扩散和蔓延开来,迅速成为优势种,打破原有群落的稳定性,造成生物多样性的丧失,对当地经济、社会造成巨大危害。生物入侵加拿大一枝黄花 加拿大“一枝黄花”的危害非常大,素有“黄花开处百花杀”的说法生物入侵水葫芦(凤眼莲)生物入侵福寿螺“外来”这个概念不是以国界,而是以生态系统来定义的。

如我国南方的“土著”物种四大家鱼,如果被引入云南、青海、新疆等高海拔地区的水域中,它们就成了外来物种。群落中生物关系的判断方法

【典例】早在宋代,我国就产生了四大家鱼混养技术。如图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,相关分析正确的是( )A.四大家鱼在池塘中的分布具有垂直分层现象

B.此图表明四种鱼类在能量流动上的关系为鲢鱼→鳙鱼→青鱼

C.鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时都是互利共生关系

D.若浮游动物大量死亡,鲢鱼数量将以“J”型曲线持续增长

【解析】选A。四大家鱼因捕食对象的不同而分布在池塘的不同水层,出现了垂直分层的现象;由图可知四大家鱼间不存在捕食关系,故不会出现鲢鱼→鳙鱼→青鱼的能量流动关系;鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时存在竞争的关系;若浮游动物大量死亡,则浮游植物会大量增加,从而引起鲢鱼的数量增加,但鲢鱼数量增加又会受到食物、空间等条件限制,故不能以“J”型曲线持续增长。【方法归纳】种间关系中较难辨析的捕食关系和竞争关系,尤其是根据曲线判断。判断方法总结如下:

(1)捕食坐标曲线的判断(如图):

①从最高点判断:一般情况下,被捕食者(甲)数量多,捕食者(乙)数量少。

②从变化趋势看:被捕食者变化在先,捕食者变化在后。(2)竞争坐标曲线的判断(如图):

①看最终结果:一种生物数量(甲)增加,另一种生物数量(乙)下降,甚至降为0的曲线为竞争曲线;

②看影响因素:只要曲线中提示两种生物有共同的空间和食物,则为竞争关系。【易错提醒】(1)被捕食者不会被捕食者灭绝,只是两者通过捕食关系相互制约双方的数量;

(2)竞争的激烈程度不取决于竞争双方的个体大小,而是取决于空间和食物的重叠范围。【变式训练】(2013·深圳模拟)在某一生态保护区中,捕食者与被捕食者的种群数量变化如图所示。依据图中的数据推论,下列叙述正确的是( )

A.捕食者与被捕食者两种群互相不影响,种群变化无规则性

B.捕食者与被捕食者两种群相互影响,使种群数量呈现波动现象

C.捕食者种群数量受被捕食者控制,但被捕食者的种群数量变化不受捕食者种群数量的影响

D.被捕食者种群数量受捕食者控制,但捕食者的种群数量变化不受被捕食者种群数量的影响【解析】选B。捕食关系是生物界最常见的种间关系之一,捕食者与被捕食者之间相互影响,当被捕食者种群数量增加时,捕食者种群数量由于食物增加而增加,当捕食者种群数量增加时,被捕食者种群数量由于被大量捕食而减少,又使捕食者种群数量因食物缺乏而减少。 1.下列属于种间竞争实例的是( )

A.蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露

B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食

C.小草履虫食用培养基中的细菌

D.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少【解析】选D。竞争是指两种或两种以上生物,相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势,甚至灭亡。小草履虫食用培养基中的细菌,是捕食关系,两种绿藻之间为竞争关系。2.大多数生物群落在空间上有垂直分层现象,称为群落的垂直结构,引起森林群落中植物和动物垂直分层现象的主要因素分别是( )

A.温度、食物 B.温度、光照

C.湿度、温度 D.光照、食物

【解析】选D。森林群落中引起植物垂直分层现象的主要因素是光照,引起动物垂直分层现象的主要因素是植物为动物提供的栖息环境和食物。3.下列有关群落的叙述,错误的是( )

A.研究种群是研究群落的基础

B.不同群落的物种数目是不同的

C.群落水平上研究的问题就是研究群落的丰富度

D.任何一个群落中的物种,都不可能是随机地聚集在一起的

【解析】选C。群落是比种群更高层次的系统,研究的问题是群落中有多少个种群,哪些种群数量上占优势,各个种群间的关系、分布以及群落分布的范围和边界等。群落水平上研究的问题除丰富度外,还包括种间关系、空间结构等。4.在裸岩演替为森林的过程中,对群落演替的描述不正确的是

( )【解析】选C。本题考查群落演替的特点。在裸岩演替为森林的过程中,营养结构越来越复杂,生态系统的自我调节能力增强,抵抗力稳定性增大,动植物类群丰富度不断增加,由于植物光合作用增强,有机物总量不断增多。5.(2013·宣城模拟)下列有关物种丰富度的说法正确的是( )

A.物种丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少

B.越靠近热带地区,物种丰富度一定越高

C.一般来说,某个区域物种丰富度越高,该区域的生物种类越多

D.在探究土壤中小动物类群丰富度的过程中,要对取样土壤中的各种生物个体逐个计数

【解析】选C。物种丰富度是指群落中物种数目的多少,而不是个体数量的多少。6. (2013·徐州模拟)群落随着时间推移进行的有规律的变化叫演替。下列关于演替的叙述正确的是( )

A.河流堵塞形成沼泽的过程中,原有的生物群落消失了,这是初生演替

B.正常情况下,群落演替的最终结果是使物种多样性增加,光能利用率提高

C.次生演替一般是在生态系统被彻底破坏后的地方开始的,因为环境恶劣,所以要比初生演替经历的时间长

D.群落演替的不同阶段中,因为乔木高大,能更好地利用阳光,所以一直占有优势【解析】选B。正常情况下群落演替的方向是使物种多样化,营养结构复杂化,功能完善化。A描述的是次生演替;次生演替较初生演替时间短,且未必是在生态系统被彻底破坏的地方开始,如弃耕的农田发生的次生演替;群落演替的不同阶段中,占优势的物种往往不同。7.根据群落演替的理论,在光裸的岩地上经过一定的时间,最终就会演替出森林。请据此回答问题:

(1)光裸的岩地上最终演替出森林,其过程大致是_________。

(2)地衣首先在裸岩上定居,同时,地衣分泌的_________腐蚀了坚硬的岩石表面,加速了岩石风化成__________的过程。

(3)各种昆虫及其他小动物开始进入生物群落的阶段是______

____________。

(4)地衣阶段与苔藓阶段相比,土壤中的有机物含量较多的是____________,微生物种类较多的是__________。【解析】初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。光裸的岩地上最终演替出森林,其过程大致是裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。地衣分泌的有机酸腐蚀岩石表面,加速了岩石风化成土壤的过程。各种昆虫及其他小动物适宜在草本植物中生活。地衣阶段与苔藓阶段相比,土壤中的有机物含量较多的、微生物种类较多的都是苔藓阶段。答案:(1)裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段

(2)有机酸 土壤 (3)草本植物阶段

(4)苔藓阶段 苔藓阶段 8.(2012·福建高考)科技人员选取某地同一自然条件下三种不同类型的茶园,进行物种丰富度的调查,结果如图。据图判断正确的是( )A.纯茶园物种数变化幅度最小,不易产生暴发性虫害

B.杉茶间作园各物种的种群密度在10月份时最大

C.梨茶间作园的营养结构在6月份时最为复杂

D.人类生产活动不会改变茶园的群落结构

【解题指南】解答本题的关键是明确物种数量不等于生物的数量,即物种数量多代表营养结构复杂,不代表种群密度大。【解析】选C。由图可知,纯茶园的物种数少,说明抵抗力稳定性差,易暴发虫害;10月份的杉茶间作园的物种数最大,但并不能说明各物种在此时的种群密度最大;6月份时,梨茶间作园的物种数最大,其营养结构最为复杂,因为营养结构的复杂程度取决于物种的丰富度;人类生产活动会影响群落的演替,因此人类的活动会改变茶园的群落结构。9.(2011·全国卷)某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是( )

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象

B.草坪和树林中的动物都没有分层现象

C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象

【解析】选A。草坪和树林都属于群落,草坪和树林中的植物都存在分层现象,只是草坪的分层不如树林的分层明显,动物的分层往往依赖于植物的分层,因此草坪和树林中的动物都存在分层现象。10.(2010·海南高考)某弃耕农田植物种类40年间的变化情况见表。有关该地群落变化的叙述,错误的是( )A.物种多样性趋于增加

B.该地群落发生了初生演替

C.群落对光能的利用能力提高

D.群落垂直结构和水平结构发生了变化

【解题指南】解答本题需要注意以下两点:

(1)初生演替和次生演替的区别。

(2)群落演替过程中物种多样性、光能利用率、群落结构的变化的理解。【解析】选B。在弃耕农田上发生的是次生演替,演替的过程中物种的多样性在逐渐增加,草本植物逐渐被高大的乔木优势代替,所以光能利用率提高,且在群落演替的过程中群落的垂直结构和水平结构均发生了变化。11.(2010·重庆高考改编)为探究食物相同的三种水生动物的种群增长规律及种间关系,某小组进行了下列3组实验(各组实验中,每种动物初始数量相等,饲养条件相同):组1:甲种与乙种分别于两个容器中饲养,甲种数量变化如图中曲线A所示。

组2:甲种与乙种于同一容器中饲养,乙种数量变化如曲线F所示。

组3:乙种与丙种于同一容器中饲养,形成上、下层分离分布,一段时间后每种动物的数量均较组1少。在某些生态系统中,存在与本实验类似的种间关系。

(1)在同一段河流中食物相同的两种鱼,分别分布在河流中央底部和临近河岸底部,其种间关系与图中曲线________代表的类似,其分布体现生物群落的_________结构。

(2)在玻璃温室中放养食物相同的两种传粉昆虫后,一种数量增加,另一种减少,其种间关系与图中曲线______代表的类似。【解析】(1)组1甲为A曲线,组2乙为F曲线,因此组2甲为B曲线,组3中说乙、丙均较组1少,所以C曲线为组1乙,D曲线、E曲线为组3乙、丙。即A、C为分别培养的甲、乙,B、F为混合培养的甲、乙,D、E为组3的曲线。两种鱼分别位于中央底部和河岸底部,相当于组3,所以与曲线D、E类似,一个在中央,一个在河岸底部。由于两者是同一地域中地形等因素引起的分布不同,因此二者体现的是群落的水平结构。(2)“一种数量增加,另一种减少”说明二者构成竞争关系,类似组2情况,即与曲线B、F类似。

答案:(1)D和E 水平 (2)B和F

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园