2023年浙江省八年级下册科学期末考试专题练——实验探究题2(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年浙江省八年级下册科学期末考试专题练——实验探究题2(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 257.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-06 18:17:15 | ||

图片预览

文档简介

2023年浙江省八年级科学期末考试专题练——实验探究题2

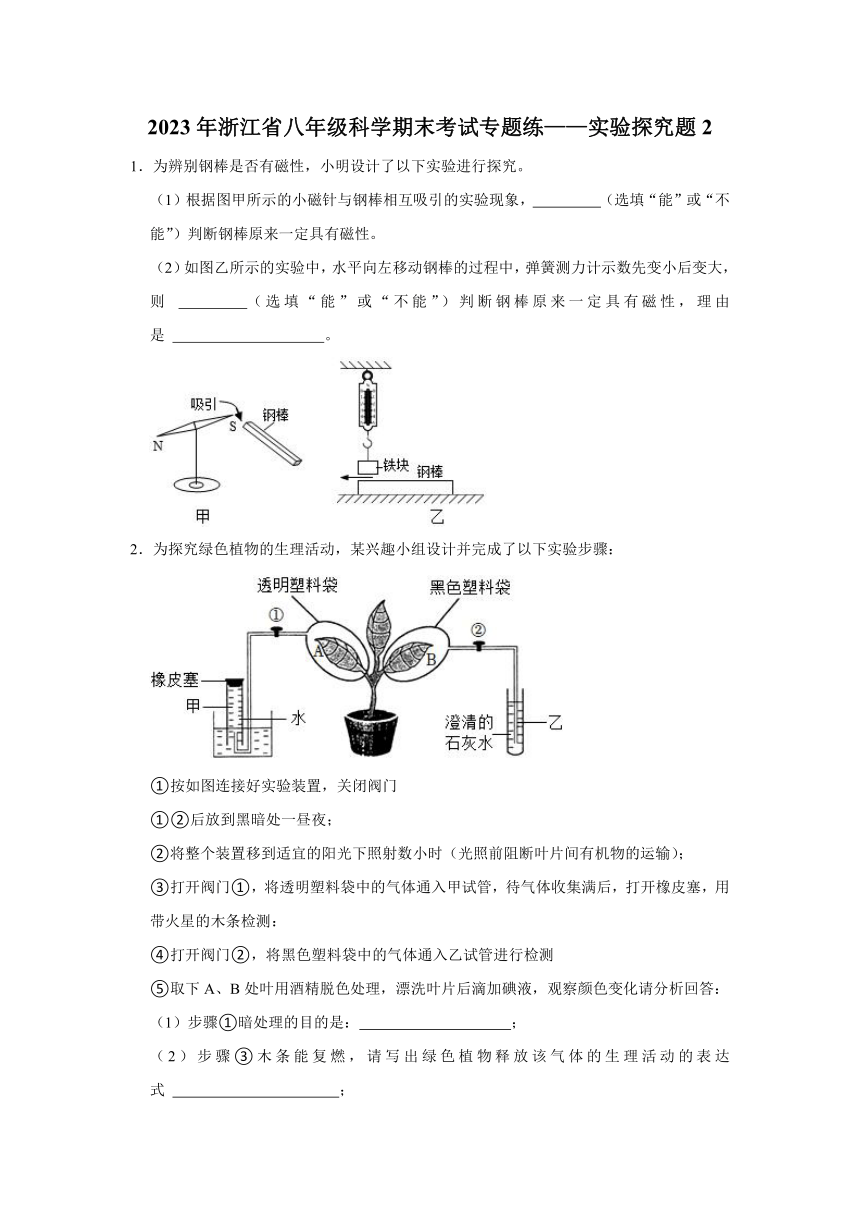

1.为辨别钢棒是否有磁性,小明设计了以下实验进行探究。

(1)根据图甲所示的小磁针与钢棒相互吸引的实验现象, (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性。

(2)如图乙所示的实验中,水平向左移动钢棒的过程中,弹簧测力计示数先变小后变大,则 (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性,理由是 。

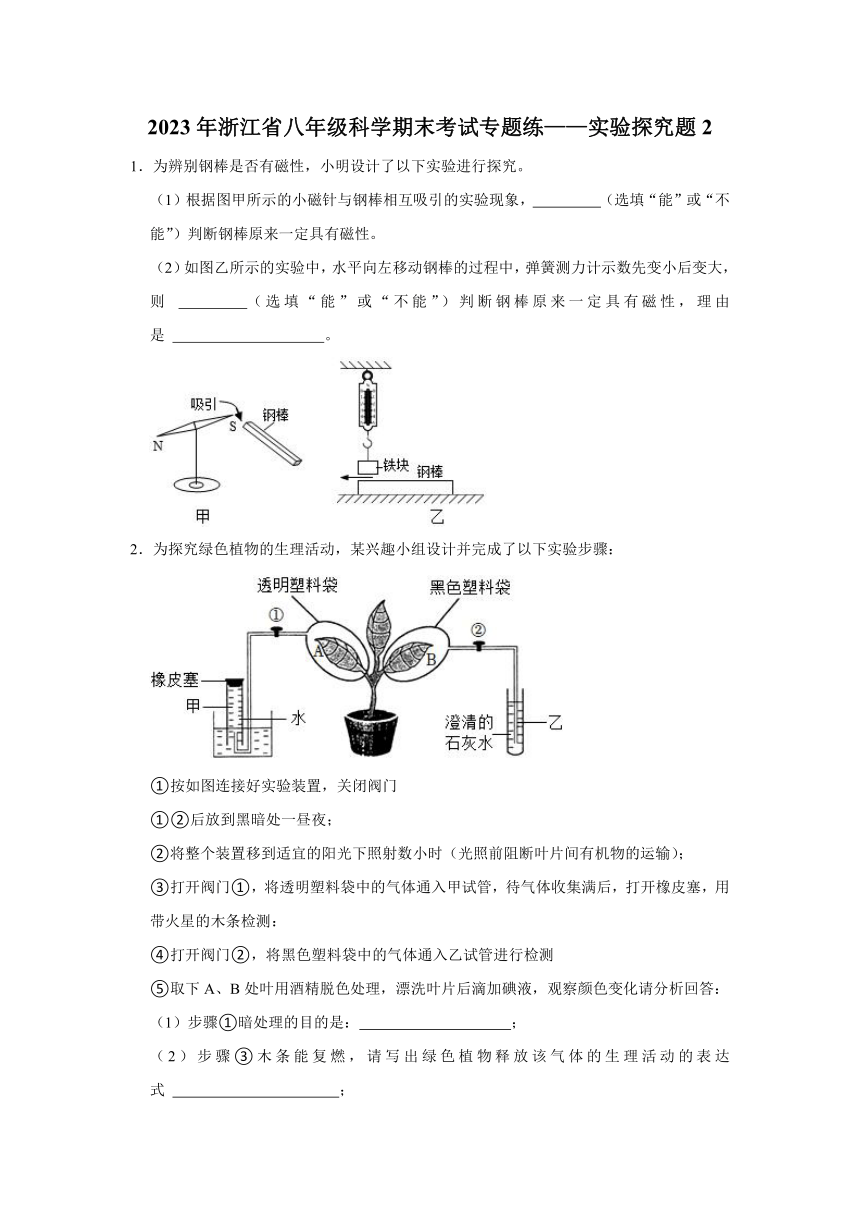

2.为探究绿色植物的生理活动,某兴趣小组设计并完成了以下实验步骤:

①按如图连接好实验装置,关闭阀门

①②后放到黑暗处一昼夜;

②将整个装置移到适宜的阳光下照射数小时(光照前阻断叶片间有机物的运输);

③打开阀门①,将透明塑料袋中的气体通入甲试管,待气体收集满后,打开橡皮塞,用带火星的木条检测:

④打开阀门②,将黑色塑料袋中的气体通入乙试管进行检测

⑤取下A、B处叶用酒精脱色处理,漂洗叶片后滴加碘液,观察颜色变化请分析回答:

(1)步骤①暗处理的目的是: ;

(2)步骤③木条能复燃,请写出绿色植物释放该气体的生理活动的表达式 ;

(3)步骤④中澄清石灰水变浑浊,与该植物进行的某项生理活动有关,如图表示二氧化碳、氧气进出叶片的情况,你认为上述生理活动时会发生哪幅图所示的现象 。

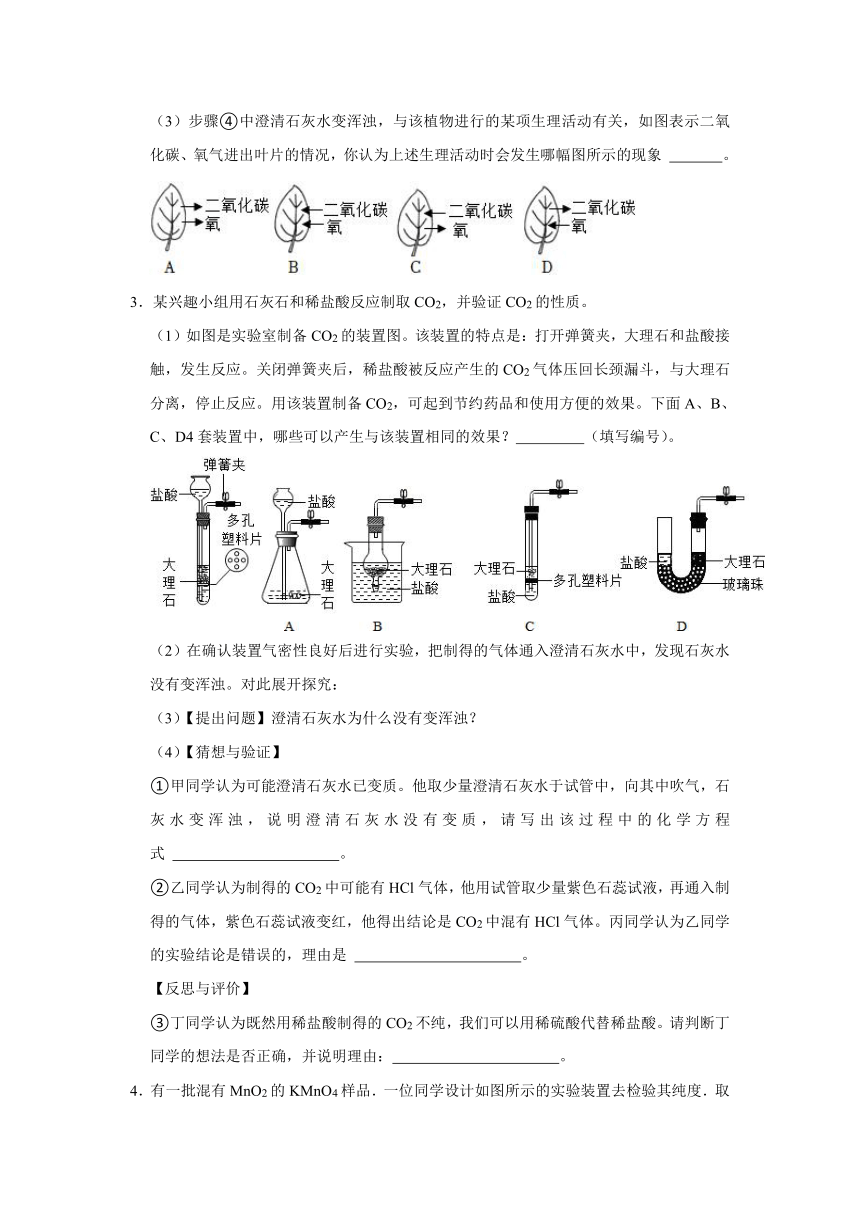

3.某兴趣小组用石灰石和稀盐酸反应制取CO2,并验证CO2的性质。

(1)如图是实验室制备CO2的装置图。该装置的特点是:打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应。关闭弹簧夹后,稀盐酸被反应产生的CO2气体压回长颈漏斗,与大理石分离,停止反应。用该装置制备CO2,可起到节约药品和使用方便的效果。下面A、B、C、D4套装置中,哪些可以产生与该装置相同的效果? (填写编号)。

(2)在确认装置气密性良好后进行实验,把制得的气体通入澄清石灰水中,发现石灰水没有变浑浊。对此展开探究:

(3)【提出问题】澄清石灰水为什么没有变浑浊?

(4)【猜想与验证】

①甲同学认为可能澄清石灰水已变质。他取少量澄清石灰水于试管中,向其中吹气,石灰水变浑浊,说明澄清石灰水没有变质,请写出该过程中的化学方程式 。

②乙同学认为制得的CO2中可能有HCl气体,他用试管取少量紫色石蕊试液,再通入制得的气体,紫色石蕊试液变红,他得出结论是CO2中混有HCl气体。丙同学认为乙同学的实验结论是错误的,理由是 。

【反思与评价】

③丁同学认为既然用稀盐酸制得的CO2不纯,我们可以用稀硫酸代替稀盐酸。请判断丁同学的想法是否正确,并说明理由: 。

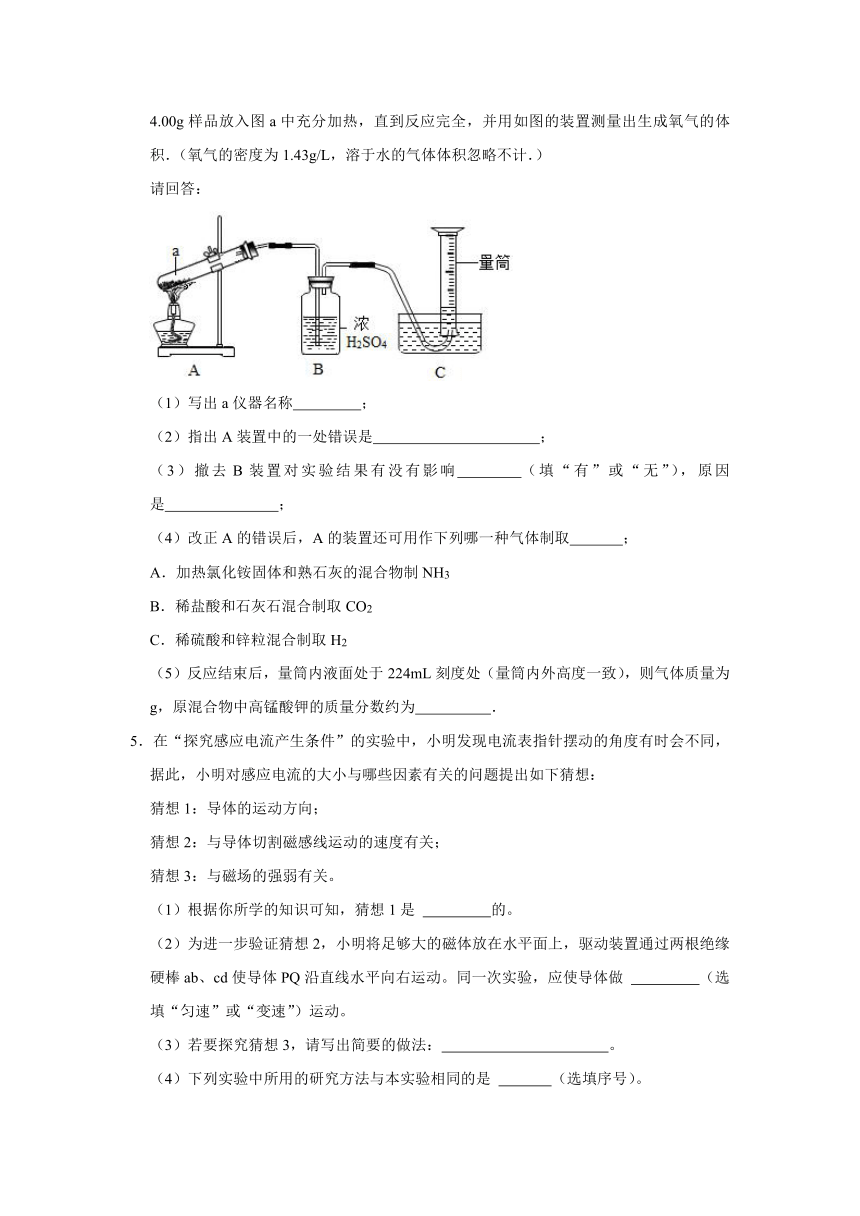

4.有一批混有MnO2的KMnO4样品.一位同学设计如图所示的实验装置去检验其纯度.取4.00g样品放入图a中充分加热,直到反应完全,并用如图的装置测量出生成氧气的体积.(氧气的密度为1.43g/L,溶于水的气体体积忽略不计.)

请回答:

(1)写出a仪器名称 ;

(2)指出A装置中的一处错误是 ;

(3)撤去B装置对实验结果有没有影响 (填“有”或“无”),原因是 ;

(4)改正A的错误后,A的装置还可用作下列哪一种气体制取 ;

A.加热氯化铵固体和熟石灰的混合物制NH3

B.稀盐酸和石灰石混合制取CO2

C.稀硫酸和锌粒混合制取H2

(5)反应结束后,量筒内液面处于224mL刻度处(量筒内外高度一致),则气体质量为 g,原混合物中高锰酸钾的质量分数约为 .

5.在“探究感应电流产生条件”的实验中,小明发现电流表指针摆动的角度有时会不同,据此,小明对感应电流的大小与哪些因素有关的问题提出如下猜想:

猜想1:导体的运动方向;

猜想2:与导体切割磁感线运动的速度有关;

猜想3:与磁场的强弱有关。

(1)根据你所学的知识可知,猜想1是 的。

(2)为进一步验证猜想2,小明将足够大的磁体放在水平面上,驱动装置通过两根绝缘硬棒ab、cd使导体PQ沿直线水平向右运动。同一次实验,应使导体做 (选填“匀速”或“变速”)运动。

(3)若要探究猜想3,请写出简要的做法: 。

(4)下列实验中所用的研究方法与本实验相同的是 (选填序号)。

①逐渐抽出玻璃罩内的空气根据听到铃声逐渐减弱推理得出真空不能传声

②在探究平面镜成像特点时,选用两根相同的蜡烛

③研究电流与电压关系时,控制电阻不变

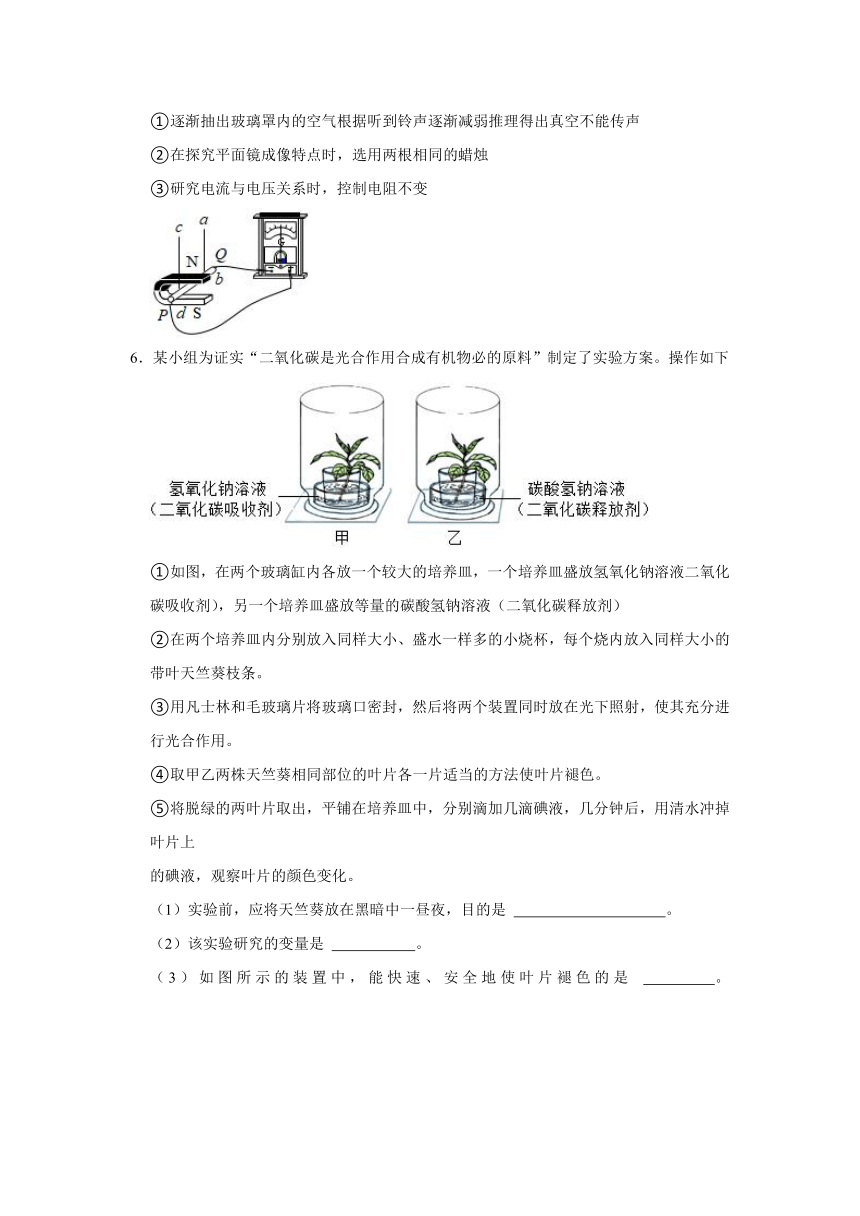

6.某小组为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必的原料”制定了实验方案。操作如下

①如图,在两个玻璃缸内各放一个较大的培养皿,一个培养皿盛放氢氧化钠溶液二氧化碳吸收剂),另一个培养皿盛放等量的碳酸氢钠溶液(二氧化碳释放剂)

②在两个培养皿内分别放入同样大小、盛水一样多的小烧杯,每个烧内放入同样大小的带叶天竺葵枝条。

③用凡士林和毛玻璃片将玻璃口密封,然后将两个装置同时放在光下照射,使其充分进行光合作用。

④取甲乙两株天竺葵相同部位的叶片各一片适当的方法使叶片褪色。

⑤将脱绿的两叶片取出,平铺在培养皿中,分别滴加几滴碘液,几分钟后,用清水冲掉叶片上

的碘液,观察叶片的颜色变化。

(1)实验前,应将天竺葵放在黑暗中一昼夜,目的是 。

(2)该实验研究的变量是 。

(3)如图所示的装置中,能快速、安全地使叶片褪色的是 。

(4)加碘液后,如果出现 的实验现象则能证实二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料。

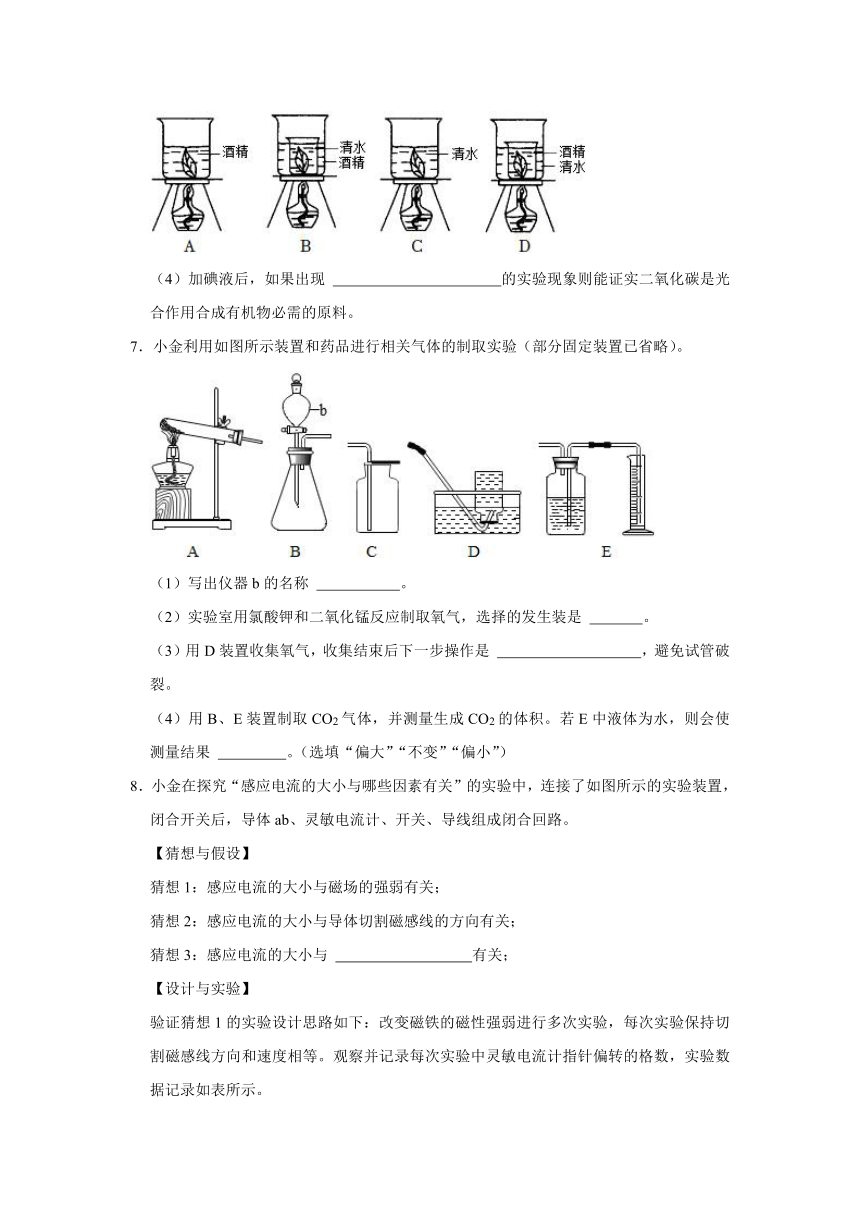

7.小金利用如图所示装置和药品进行相关气体的制取实验(部分固定装置已省略)。

(1)写出仪器b的名称 。

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰反应制取氧气,选择的发生装是 。

(3)用D装置收集氧气,收集结束后下一步操作是 ,避免试管破裂。

(4)用B、E装置制取CO2气体,并测量生成CO2的体积。若E中液体为水,则会使测量结果 。(选填“偏大”“不变”“偏小”)

8.小金在探究“感应电流的大小与哪些因素有关”的实验中,连接了如图所示的实验装置,闭合开关后,导体ab、灵敏电流计、开关、导线组成闭合回路。

【猜想与假设】

猜想1:感应电流的大小与磁场的强弱有关;

猜想2:感应电流的大小与导体切割磁感线的方向有关;

猜想3:感应电流的大小与 有关;

【设计与实验】

验证猜想1的实验设计思路如下:改变磁铁的磁性强弱进行多次实验,每次实验保持切割磁感线方向和速度相等。观察并记录每次实验中灵敏电流计指针偏转的格数,实验数据记录如表所示。

实验次数 磁场强弱 电流计指针偏转格数

1 弱 1.5格

2 较强 3.5格

3 强 4.5格

【结论与分析】

(1)分析表格数据,可得出的结论是: 。

(2)小金提出该实验中可以用电磁铁代替永磁体,其优点是 。

(3)按照设计思路验证猜想1,实验时在操作上存在的困难是 。

9.某小组设计了如图装置研究物的蒸腾作用,实验方案及步骤如下:

①取三支试管,各注入相同体积的清水,滴入等量的植物油用记号笔记录试管内的初始水位。

②分别插入一根?的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶片,丙装置枝条去掉全部叶片,用塑料袋罩在枝条上,并且下方用线扎紧。

③将甲、丙装置放到30℃环境中,乙装置放到15℃环境中。

④两小时后观察试管水位和塑料袋内的变化情况。

(1)实验步骤?处应填: 。

(2)选择图中的甲丙两个装置作为一组对照实验,是为了验证 。

(3)两小后观察到甲组液面比乙组液面下降的多,可以得出的结论是 。

(4)丙装置中的塑料袋内上也出现少量水珠,其原因是 。

10.小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2,再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于剧烈而引发事故。

[提出问题]水是如何减缓该反应速度的呢?

[建立假设]水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

[实验方案]他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

[实验结论]加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速度变慢。

[交流反思]

(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,需控制 相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较 。

(3)为了探究H2O2溶液分解快慢还与哪些因素有关,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0°C、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 。

11.甲图中的ABC是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中能促进无机盐在植物体内运输的生命活动是 (填字母)。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 。

12.小明和小吴进行有关质量守恒定律的探究。

(1)小明同学用 A 图所示装置进行实验,她在锥形瓶底部放了一些氢氧化钠溶液,目的是 ,如忘了放(注:装置气密性好),则会造成的后果是 。

(2)小吴同学与小明的实验设计有一些不同,如 B 图,他将锥形瓶倾斜,使大理石和稀盐酸充分反应,则反应后称量时天平(非常灵敏)的指针指在分度盘 (填“中间”,“偏右”或“偏左”)位置,为什么? 。

13.某校化学研究性学习小组在学习了“空气中氧气含量测定”的基础上,设计出了如图所示的实验装置.实验步骤如下:

①如图所示,连接仪器,发现装置的气密性良好。

②在集气瓶里装a体积的水,燃烧匙里放一块白磷并在酒精灯上把玻璃棒下端加热,把长导管的另一端放入盛有足量水的烧杯中。

③用力把预先加热过的玻璃棒按下与白磷接触,观察到白磷立即着火燃烧,产生大量白烟,同时放出大量的热。

④待集气瓶完全冷却至室温,量出集气瓶中水的体积是b,整个集气瓶的体积是c。

⑤根据a.b.c三个数据,计算出空气中氧气的体积分数。回答下列问题。

(1)集气瓶中白磷燃烧的化学方程式 。

(2)在白磷开始燃烧到最后熄灭的过程中,集气瓶内水面的变化情况是 。

(3)若实验非常成功,请写出a=100mL,c=500mL,则b= 。

(4)组内成员小张对“实验前集气瓶里要装进适量a体积的水”非常不理解。咨询了组长小明之后,他终于明白“a体积的水”的作用,其一是为了加快⑤步骤中集气瓶的冷却速度;其二则主要是 。

(5)在上述实验中,下列操作的实施和实验现象的出现,会导致实验最后产生的实际值大于理论值的是 。

A.装置气密性不好

B.实验前集气瓶里没有装a体积的水

C.集气瓶没有冷却到室温

D.用红磷代替白磷(红磷的着火点在240℃左右)

14.某同学用微型实验装置(如图)制取二氧化碳并检验其性质,回答问题。

(1)试管中发生反应的化学方程式是 。

(2)b处出现的现象是 ,发生的化学方程式是 。

(3)根据烧杯中的变化现象,得出二氧化碳的化学性质是 。

(4)实验中能否把稀盐酸换成稀硫酸使用?请说明原因 。

(5)如果该同学想用乙的装置采用排空气法收集二氧化碳,二氧化碳应该从 口进。

15.华北某地区经常出现苹果小叶病,有人认为是土壤中缺锌引起的,有人认为是土壤中缺镁引起的,科研人员为弄清到底是缺哪种元素诱发苹果小叶病,进行如下实验。

①将洗净根部的苹果幼苗分成三组。②配制适量的完全培养液放入培养缸A,在培养缸BC中分别加入相应的培养液③将三组苹果幼苗分别栽培在上述培养缸中。④相同且适宜的条件下培养一段时间,观察记录分析苹果幼苗的生长发育情况。

(1)实验中对苹果幼苗的选择上的要求是: ;

(2)步骤②中培养缸B、C的培养液应如何配置: 。

(3)将苹果幼苗根部洗净的目的:

(4)若出现实验现象 ,则说明苹果小叶病既与缺镁有关,又与缺锌有关。

参考答案与试题解析

1.为辨别钢棒是否有磁性,小明设计了以下实验进行探究。

(1)根据图甲所示的小磁针与钢棒相互吸引的实验现象, 不能 (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性。

(2)如图乙所示的实验中,水平向左移动钢棒的过程中,弹簧测力计示数先变小后变大,则 能 (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性,理由是 磁体两端磁性最强,中间最弱 。

【解答】解:(1)由于异名磁极相互吸引,同时磁体也可以吸引磁性物质,所以凭图中的实验不能判断钢棒是否有磁性;

(2)磁体上的不同部位的磁性强弱并不一样,磁体两端(磁极)磁性最强,而中间磁性最弱,因而钢棒在条形磁体的两极处受到的吸引力最大,在正中处受到的吸引力最小,所以从左开始,弹簧测力计的示数是先变小,到中间位置时,是最小的示数,然后再变大。

故答案为:(1)不能;(2)能;磁体两端磁性最强,中间最弱。

2.为探究绿色植物的生理活动,某兴趣小组设计并完成了以下实验步骤:

①按如图连接好实验装置,关闭阀门

①②后放到黑暗处一昼夜;

②将整个装置移到适宜的阳光下照射数小时(光照前阻断叶片间有机物的运输);

③打开阀门①,将透明塑料袋中的气体通入甲试管,待气体收集满后,打开橡皮塞,用带火星的木条检测:

④打开阀门②,将黑色塑料袋中的气体通入乙试管进行检测

⑤取下A、B处叶用酒精脱色处理,漂洗叶片后滴加碘液,观察颜色变化请分析回答:

(1)步骤①暗处理的目的是: 把叶片中原有的淀粉运走耗尽 ;

(2)步骤③木条能复燃,请写出绿色植物释放该气体的生理活动的表达式 二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气 ;

(3)步骤④中澄清石灰水变浑浊,与该植物进行的某项生理活动有关,如图表示二氧化碳、氧气进出叶片的情况,你认为上述生理活动时会发生哪幅图所示的现象 D 。

【解答】解:(1)黑暗处植物只进行呼吸作用消耗淀粉,步骤①暗处理的目的是:把叶片中原有的淀粉运走耗尽。

(2)氧气有助燃的作用,步骤③木条能复燃,则该气体是氧气,光合作用的反应式是:二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气。

(3)叶片白天进行光合作用、蒸腾作用和呼吸作用,光合作用产生的氧气大于消耗的氧气,因此放出氧气,晚上进行呼吸作用,消耗氧气,放出二氧化碳,故选D。

故答案为:(1)把叶片中原有的淀粉运走耗尽

(2)氧气;二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气

(3)D

3.某兴趣小组用石灰石和稀盐酸反应制取CO2,并验证CO2的性质。

(1)如图是实验室制备CO2的装置图。该装置的特点是:打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应。关闭弹簧夹后,稀盐酸被反应产生的CO2气体压回长颈漏斗,与大理石分离,停止反应。用该装置制备CO2,可起到节约药品和使用方便的效果。下面A、B、C、D4套装置中,哪些可以产生与该装置相同的效果? BD (填写编号)。

(2)在确认装置气密性良好后进行实验,把制得的气体通入澄清石灰水中,发现石灰水没有变浑浊。对此展开探究:

(3)【提出问题】澄清石灰水为什么没有变浑浊?

(4)【猜想与验证】

①甲同学认为可能澄清石灰水已变质。他取少量澄清石灰水于试管中,向其中吹气,石灰水变浑浊,说明澄清石灰水没有变质,请写出该过程中的化学方程式 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 。

②乙同学认为制得的CO2中可能有HCl气体,他用试管取少量紫色石蕊试液,再通入制得的气体,紫色石蕊试液变红,他得出结论是CO2中混有HCl气体。丙同学认为乙同学的实验结论是错误的,理由是 二氧化碳和水反应能生成碳酸,碳酸也能够使紫色石蕊试液变红色 。

【反思与评价】

③丁同学认为既然用稀盐酸制得的CO2不纯,我们可以用稀硫酸代替稀盐酸。请判断丁同学的想法是否正确,并说明理由: 错误,因为稀硫酸和石灰石中的碳酸钙反应能生成硫酸钙、水和二氧化碳,生成的硫酸钙微溶于水,包裹在石灰石的表面,阻止反应的进行 。

【解答】解:(1)A、关闭弹簧夹时,稀盐酸和大理石不能分离,即反应不能停止,因此该装置不能起到如图装置相同的效果,故A错误;

B、打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应;关闭弹簧夹后,盐酸被反应产生的CO2气体压回烧杯,与大理石分离,停上反应,用该装置制备CO2可以起到如图装置相同的效果,故B正确;

C、该装置中,导管末端伸入液面以下,产生的气体不能导出,因此该装置不能起到如图装置相同的效果,故C错误;

D、打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应;关闭弹簧夹后,盐酸被反应产生的CO2气体压入左端,与大理石分离,停上反应,用该装置制备CO2可以起到如图装置相同的效果,故D正确;

故答案为:BD。

(4)①向石灰水中吹气时,因为其中含有二氧化碳,能使石灰水变浑浊;二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,该过程中的化学方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。故答案为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

②盐酸易挥发,挥发出的氯化氢气体和生成的二氧化碳一起逸出;认为乙同学的实验结论是错误的,理由是二氧化碳和水反应能生成碳酸,碳酸呈酸性,碳酸也能够使紫色石蕊试液变红色;故答案为:二氧化碳和水反应能生成碳酸,碳酸也能够使紫色石蕊试液变红色;

③丁同学的想法不对;因为稀硫酸和石灰石中的碳酸钙反应能生成硫酸钙、水和二氧化碳,生成的硫酸钙微溶于水,包裹在石灰石的表面,阻止反应的进行。故答案为:错误,因为稀硫酸和石灰石中的碳酸钙反应能生成硫酸钙、水和二氧化碳,生成的硫酸钙微溶于水,包裹在石灰石的表面,阻止反应的进行。

4.有一批混有MnO2的KMnO4样品.一位同学设计如图所示的实验装置去检验其纯度.取4.00g样品放入图a中充分加热,直到反应完全,并用如图的装置测量出生成氧气的体积.(氧气的密度为1.43g/L,溶于水的气体体积忽略不计.)

请回答:

(1)写出a仪器名称 试管 ;

(2)指出A装置中的一处错误是 试管口向上倾斜了,应该略向下倾斜 ;

(3)撤去B装置对实验结果有没有影响 有 (填“有”或“无”),原因是 氧气中混有水蒸气 ;

(4)改正A的错误后,A的装置还可用作下列哪一种气体制取 A ;

A.加热氯化铵固体和熟石灰的混合物制NH3

B.稀盐酸和石灰石混合制取CO2

C.稀硫酸和锌粒混合制取H2

(5)反应结束后,量筒内液面处于224mL刻度处(量筒内外高度一致),则气体质量为 0.32 g,原混合物中高锰酸钾的质量分数约为 79% .

【解答】解:(1)试管常用于气体的制取,故答案为:试管.

(2)为防止水倒流炸裂试管所以试管口要略向下倾斜,故答案为:试管口向上倾斜了,应该略向下倾斜.

(3)B中的浓硫酸具有吸水性,能除去氧气中的水蒸气,故答案为:有;氧气中混有水蒸气.

(4)该装置适合用固体加热制取气体,故选A..

(5)生成氧气的质量:1.43g/L×0.224mL=0.32g

设样品中高锰酸钾的质量为x

2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑

316 32

x 0.32g

x=3.16g

100%=79%

故答案为:0.32g;79%.

5.在“探究感应电流产生条件”的实验中,小明发现电流表指针摆动的角度有时会不同,据此,小明对感应电流的大小与哪些因素有关的问题提出如下猜想:

猜想1:导体的运动方向;

猜想2:与导体切割磁感线运动的速度有关;

猜想3:与磁场的强弱有关。

(1)根据你所学的知识可知,猜想1是 错误 的。

(2)为进一步验证猜想2,小明将足够大的磁体放在水平面上,驱动装置通过两根绝缘硬棒ab、cd使导体PQ沿直线水平向右运动。同一次实验,应使导体做 匀速 (选填“匀速”或“变速”)运动。

(3)若要探究猜想3,请写出简要的做法: 控制导体做切割磁感线运动的速度不变,换用磁性更强的磁体 。

(4)下列实验中所用的研究方法与本实验相同的是 ③ (选填序号)。

①逐渐抽出玻璃罩内的空气根据听到铃声逐渐减弱推理得出真空不能传声

②在探究平面镜成像特点时,选用两根相同的蜡烛

③研究电流与电压关系时,控制电阻不变

【解答】解:(1)根据所学知识可知,感应电流的大小与导体运动的方向无关,故猜想1是错误的;

(2)根据控制变量法可知,探究感应电流大小与导体做切割磁感线运动的速度关系,在同一次实验中应使导体的速度不变,即使导体做匀速运动;

(3)探究感应电流的大小与磁场的强弱是否有关时,实验步骤为:控制导体做切割磁感线运动的速度不变,换用磁性更强的磁体;

(4)探究感应电流的大小与哪些因素有关时,采用的是控制变量法;①逐渐抽出玻璃置内的空气根据听到铃声逐渐减弱推理得出真空不能传声,采用的是实验推理法;②在探究平面镜成像特点时,选用两根相同的蜡烛,采用的是等效替代法;③研究电流与电压关系时,控制电阻不变,采用的是控制变量法;故选③。.

故答案为:(1)错误;(2)匀速;(3)控制导体做切割磁感线运动的速度不变,换用磁性更强的磁体;(4)③。

6.某小组为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必的原料”制定了实验方案。操作如下

①如图,在两个玻璃缸内各放一个较大的培养皿,一个培养皿盛放氢氧化钠溶液二氧化碳吸收剂),另一个培养皿盛放等量的碳酸氢钠溶液(二氧化碳释放剂)

②在两个培养皿内分别放入同样大小、盛水一样多的小烧杯,每个烧内放入同样大小的带叶天竺葵枝条。

③用凡士林和毛玻璃片将玻璃口密封,然后将两个装置同时放在光下照射,使其充分进行光合作用。

④取甲乙两株天竺葵相同部位的叶片各一片适当的方法使叶片褪色。

⑤将脱绿的两叶片取出,平铺在培养皿中,分别滴加几滴碘液,几分钟后,用清水冲掉叶片上

的碘液,观察叶片的颜色变化。

(1)实验前,应将天竺葵放在黑暗中一昼夜,目的是 将叶片中原有的淀粉运走耗尽 。

(2)该实验研究的变量是 二氧化碳 。

(3)如图所示的装置中,能快速、安全地使叶片褪色的是 D 。

(4)加碘液后,如果出现 甲装置中的叶片滴加碘液不变蓝,乙装置中的叶片滴加碘液变蓝色 的实验现象则能证实二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料。

【解答】解:(1)选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉),如不除去会对实验结果造成影响。所以,实验前,应将天竺葵放在黑暗中一昼夜,目的是将叶片中原有的淀粉运走耗尽。

(2)此实验探究“二氧化碳是光合作用合成有机物必的原料”,在两个玻璃缸内各放一个较大的培养皿,一个培养皿盛放氢氧化钠溶液二氧化碳吸收剂),另一个培养皿盛放等量的碳酸氢钠溶液(二氧化碳释放剂),唯一不同的变量是二氧化碳,其它条件都相同。

(3)几小时后,摘下叶片,去掉遮光的纸片.把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,如图中的D所示,防止酒精燃烧,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色。

(4)淀粉有遇碘变蓝色的特性,向脱色的叶片滴加碘液就是为了检验有无淀粉生成;将已脱色的叶片分别取出,叶片都变成黄白色,分别把它们平铺在培养皿中,滴几滴碘液,观察到的现象是甲装置中的叶片滴加碘液不变蓝,乙装置中的叶片滴加碘液变蓝色,则能证实二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料。

故答案为:

(1)将叶片中原有的淀粉运走耗尽

(2)二氧化碳

(3)D

(4)甲装置中的叶片滴加碘液不变蓝,乙装置中的叶片滴加碘液变蓝色

7.小金利用如图所示装置和药品进行相关气体的制取实验(部分固定装置已省略)。

(1)写出仪器b的名称 分液漏斗 。

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰反应制取氧气,选择的发生装是 A 。

(3)用D装置收集氧气,收集结束后下一步操作是 先撤离导管,后熄灭酒精灯 ,避免试管破裂。

(4)用B、E装置制取CO2气体,并测量生成CO2的体积。若E中液体为水,则会使测量结果 偏小 。(选填“偏大”“不变”“偏小”)

【解答】解:(1)仪器b的名称是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰反应制取氧气,反应需要加热,采用A作为发生装置,故答案为:A;

(3)用D装置收集氧气,收集结束后下一步操作是先撤离导管,后熄灭酒精灯,故答案为:先撤离导管,后熄灭酒精灯;

(4)用B、E装置制取CO2气体,并测量生成CO2的体积。若E中液体为水,则会使测量结果偏小,因为二氧化碳能溶于水,故答案为:偏小。

8.小金在探究“感应电流的大小与哪些因素有关”的实验中,连接了如图所示的实验装置,闭合开关后,导体ab、灵敏电流计、开关、导线组成闭合回路。

【猜想与假设】

猜想1:感应电流的大小与磁场的强弱有关;

猜想2:感应电流的大小与导体切割磁感线的方向有关;

猜想3:感应电流的大小与 导体切割磁感线运动速度 有关;

【设计与实验】

验证猜想1的实验设计思路如下:改变磁铁的磁性强弱进行多次实验,每次实验保持切割磁感线方向和速度相等。观察并记录每次实验中灵敏电流计指针偏转的格数,实验数据记录如表所示。

实验次数 磁场强弱 电流计指针偏转格数

1 弱 1.5格

2 较强 3.5格

3 强 4.5格

【结论与分析】

(1)分析表格数据,可得出的结论是: 其他条件都相同时,磁体的磁性越强,闭合电路中产生的感应电流越大 。

(2)小金提出该实验中可以用电磁铁代替永磁体,其优点是 易于改变磁体的磁性强弱 。

(3)按照设计思路验证猜想1,实验时在操作上存在的困难是 难以控制每次移动金属棒的速度相等 。

【解答】解:结合后面的探究过程可知本实验的猜想是:感应电流的大小与磁场的强弱、导体切割磁感线的方向和导体切割磁感线运动速度三者的关系,由此可知猜想3是探究感应电流的大小与导体切割磁感线运动速度有关;

(1)从表格中看出,从实验1到实验3,磁体的磁性越来越强,电流计指针偏转格数越来越大,电流越来越大,由此可得出的结论是:其他条件都相同时,磁体的磁性越强,闭合电路中产生的感应电流越大;

(2)实验中用电磁铁代替永磁体的好处是:易于改变磁体的磁性强弱;

(3)按照小金的设计思路探究猜想A,实验时在操作上存在的困难是:难以控制每次移动金属棒的速度相等。

故答案为:导体切割磁感线运动速度;(1)其他条件都相同时,磁体的磁性越强,闭合电路中产生的感应电流越大;(2)易于改变磁体的磁性强弱;(3)难以控制每次移动金属棒的速度相等。

9.某小组设计了如图装置研究物的蒸腾作用,实验方案及步骤如下:

①取三支试管,各注入相同体积的清水,滴入等量的植物油用记号笔记录试管内的初始水位。

②分别插入一根?的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶片,丙装置枝条去掉全部叶片,用塑料袋罩在枝条上,并且下方用线扎紧。

③将甲、丙装置放到30℃环境中,乙装置放到15℃环境中。

④两小时后观察试管水位和塑料袋内的变化情况。

(1)实验步骤?处应填: 大小相似 。

(2)选择图中的甲丙两个装置作为一组对照实验,是为了验证 叶是蒸腾作用的主要器官 。

(3)两小后观察到甲组液面比乙组液面下降的多,可以得出的结论是 是温度越高蒸腾作用越强 。

(4)丙装置中的塑料袋内上也出现少量水珠,其原因是 茎也能进行蒸腾作用 。

【解答】解:(1)取三支试管,各注入相同体积的清水,分别插入大小相似的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶片,丙装置枝条去掉全部叶片,其他条件都相同,控制单一变量。

(2)甲和丙作为一组对照实验,实验变量是叶,甲液面下降较大的原因是,叶的数量多,叶是蒸腾作用的主要器官,通过蒸腾作用散失的水分多,散失的水分是来自试管中的水。

(3)甲和乙可构成一组对照实验,变量是温度,探究的是温度对蒸腾作用的影响。甲液面下降较大的原因是温度越高蒸腾作用越强。

(4)装置中塑料袋内壁上也出现少量水珠,表明茎也能进行蒸腾作用。

故答案为:(1)大小相似。

(2)叶是蒸腾作用的主要器官。

(3)温度越高蒸腾作用越强。

(2)茎也能进行蒸腾作用。

10.小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2,再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于剧烈而引发事故。

[提出问题]水是如何减缓该反应速度的呢?

[建立假设]水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

[实验方案]他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

[实验结论]加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速度变慢。

[交流反思]

(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,需控制 速度(或时间) 相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较 相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢) 。

(3)为了探究H2O2溶液分解快慢还与哪些因素有关,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0°C、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 H2O2溶液分解快慢可能与温度有关 。

【解答】解:(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,滴加的速度越大,时间越长,则滴入过氧化氢的质量越大,反应速度会越快,因此需控制速度(或时间)相同;

故答案为:速度(或时间)。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢);

故答案为:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢)。

(3)根据“0°C、20℃和60℃”可知,溶液的温度不断升高,则该实验基于的假设为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关;

故答案为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关。

11.甲图中的ABC是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中能促进无机盐在植物体内运输的生命活动是 B (填字母)。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 随着温度的增高,呼吸作用强度增大 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差大于在25℃时光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差 。

【解答】解:(1)分析甲图可知,A代表呼吸作用,B代表蒸腾作用,C代表光合作用。B过程蒸腾作用可以拉动水与无机盐在植物体内的运输。

(2)分析表中数据,我们可以发现植物呼吸作用强度的变化规律是在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多。

(3)光合作用吸收二氧化碳制造有机物,呼吸作用分解有机物产生二氧化碳,因此光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差越大,植物体内有机物积累越多。所以“根据表中数据可知,如果连续12小时光照,在连续12小时黑暗”,当温度控制在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.25﹣1.5=1.75,当温度控制在25℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.75﹣2.25=1.5。20℃时植物积累的有机物最多。

故答案为:(1)B;

(2)随着温度的增高,呼吸作用强度增大;

(3)在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差大于在25℃时光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差。

12.小明和小吴进行有关质量守恒定律的探究。

(1)小明同学用 A 图所示装置进行实验,她在锥形瓶底部放了一些氢氧化钠溶液,目的是 充分吸收反应产生的二氧化碳气体 ,如忘了放(注:装置气密性好),则会造成的后果是 锥形瓶口的橡皮塞弹出 。

(2)小吴同学与小明的实验设计有一些不同,如 B 图,他将锥形瓶倾斜,使大理石和稀盐酸充分反应,则反应后称量时天平(非常灵敏)的指针指在分度盘 偏右 (填“中间”,“偏右”或“偏左”)位置,为什么? 气球膨胀后受到了空气的浮力 。

【解答】解:(1)大理石与稀盐酸反应生成二氧化碳气体,装置内的氢氧化钠溶液能吸收所产生的二氧化碳,而使装置内压强不会过大而导致锥形瓶口的橡皮塞弹出;

(2)大理石与稀盐酸反应生成二氧化碳气体,产生的二氧化碳气体而使气球膨胀,膨胀的气球受到空气的浮力而导致重量减小,因此天平指针会偏向右侧;

故答案为:

(1)充分吸收反应产生的二氧化碳气体;锥形瓶口的橡皮塞弹出;

(2)偏右;气球膨胀后受到了空气的浮力。

13.某校化学研究性学习小组在学习了“空气中氧气含量测定”的基础上,设计出了如图所示的实验装置.实验步骤如下:

①如图所示,连接仪器,发现装置的气密性良好。

②在集气瓶里装a体积的水,燃烧匙里放一块白磷并在酒精灯上把玻璃棒下端加热,把长导管的另一端放入盛有足量水的烧杯中。

③用力把预先加热过的玻璃棒按下与白磷接触,观察到白磷立即着火燃烧,产生大量白烟,同时放出大量的热。

④待集气瓶完全冷却至室温,量出集气瓶中水的体积是b,整个集气瓶的体积是c。

⑤根据a.b.c三个数据,计算出空气中氧气的体积分数。回答下列问题。

(1)集气瓶中白磷燃烧的化学方程式 4P+5O22P2O5 。

(2)在白磷开始燃烧到最后熄灭的过程中,集气瓶内水面的变化情况是 先下降后上升 。

(3)若实验非常成功,请写出a=100mL,c=500mL,则b= 180mL 。

(4)组内成员小张对“实验前集气瓶里要装进适量a体积的水”非常不理解。咨询了组长小明之后,他终于明白“a体积的水”的作用,其一是为了加快⑤步骤中集气瓶的冷却速度;其二则主要是 形成液封 。

(5)在上述实验中,下列操作的实施和实验现象的出现,会导致实验最后产生的实际值大于理论值的是 B 。

A.装置气密性不好

B.实验前集气瓶里没有装a体积的水

C.集气瓶没有冷却到室温

D.用红磷代替白磷(红磷的着火点在240℃左右)

【解答】解:(1)白磷和氧气点燃后生成五氧化二磷,反应的化学反应方程式为:4P+5O22P2O5。

(2)白磷燃烧时会放出大量的热,集气瓶内空气受热体积膨胀,气压增大,使集气瓶内的水沿玻璃管流入烧杯内;燃烧停止后,温度下降,瓶内气压减小,烧杯中的水就会沿着玻璃管再流入集气瓶内。

(3)c是集气瓶的总体积,a是原本集气瓶中水的体积,b是燃烧结束后冷却至室温,水进入集气瓶后,集气瓶内水的体积,因此(b﹣a)是集气瓶内空气中氧气的体积,(c﹣a)是原集气瓶内空气的体积,若实验非常成功,则氧气占空气体积的五分之一,因此a、b、c应满足的一个等式关系式为b﹣a=(c﹣a),当c为500mL,a=100mL时,b=180mL。

(4)“a体积的水”的作用,其一是为了加快⑤步骤中集气瓶的冷却速度;其二主要是形成液封,防止实验过程中集气瓶内的气体从长导管中向外逸散而影响实验结果;

(5)A、“装置气密性不好”会导致进入集气瓶内水的体积减少,从而导致实验最后产生的实际值小于理论值;

B、如果实验前集气瓶里没有装a体积的水,会使集气瓶中气体受热膨胀而逸出,从而导致瓶内气压减小幅度过大,使进入水的体积变大,所以实验最后产生的实际值大于理论值;

C、“集气瓶没有冷却到室温”,气体受热膨胀,会导致进入集气瓶内水的体积减少,从而导致实验最后产生的实际值小于理论值;

D、用红磷代替白磷后生成物仍然是只有五氧化二磷生成,所以不影响实验结果。

故答案为:(1)4P+5O22P2O5。

(2)先下降后上升。

(3)180mL。

(4)形成液封。

(5)B。

14.某同学用微型实验装置(如图)制取二氧化碳并检验其性质,回答问题。

(1)试管中发生反应的化学方程式是 CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O 。

(2)b处出现的现象是 澄清的石灰水变浑浊 ,发生的化学方程式是 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 。

(3)根据烧杯中的变化现象,得出二氧化碳的化学性质是 二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧 。

(4)实验中能否把稀盐酸换成稀硫酸使用?请说明原因 不能;若使用硫酸,反应后生成硫酸钙微溶物覆盖在碳酸钙固体表面,会阻止反应继续进行 。

(5)如果该同学想用乙的装置采用排空气法收集二氧化碳,二氧化碳应该从 a 口进。

【解答】解:(1)碳酸钙与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水。反应的方程式为:CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;

(2)二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,因此澄清的石灰水变浑浊,故b处出现的现象是:澄清的石灰水变浑浊;反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

(3)根据烧杯中的变化现象,阶梯下面的蜡烛先熄灭,上面的后熄灭,说明二氧化碳的密度大于空气密度,二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧,因此得出二氧化碳的化学性质是二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧;

(4)实验中不能把稀盐酸换成稀硫酸,若使用硫酸,反应后生成硫酸钙微溶物覆盖在碳酸钙固体表面,会阻止反应继续进行;

(5)二氧化碳的密度大于空气的密度,如果该同学想用乙的装置采用排空气法收集二氧化碳,应该将二氧化碳从长管通入,即从a口进。

故答案为:

(1)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;

(2)澄清的石灰水变浑浊;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

(3)二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧;

(4)不能;若使用硫酸,反应后生成硫酸钙微溶物覆盖在碳酸钙固体表面,会阻止反应继续进行;

(5)a。

15.华北某地区经常出现苹果小叶病,有人认为是土壤中缺锌引起的,有人认为是土壤中缺镁引起的,科研人员为弄清到底是缺哪种元素诱发苹果小叶病,进行如下实验。

①将洗净根部的苹果幼苗分成三组。②配制适量的完全培养液放入培养缸A,在培养缸BC中分别加入相应的培养液③将三组苹果幼苗分别栽培在上述培养缸中。④相同且适宜的条件下培养一段时间,观察记录分析苹果幼苗的生长发育情况。

(1)实验中对苹果幼苗的选择上的要求是: 生长旺盛、健壮的幼苗 ;

(2)步骤②中培养缸B、C的培养液应如何配置: 等量缺锌、缺镁的营养液 。

(3)将苹果幼苗根部洗净的目的: 避免苹果幼苗根部带有锌、镁等元素。

(4)若出现实验现象 A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病 ,则说明苹果小叶病既与缺镁有关,又与缺锌有关。

【解答】解:(1)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。该实验选择的苹果幼苗应该是生长旺盛、健壮的幼苗。

(2)①由实验目的分析出实验的自变量是培养液中否含有锌元素和是否含有镁元素,实验还应遵循对照原则,因此实验分为三组,一组是全营养液作为对照,一组是缺锌的营养液,一组是缺镁的营养液。

②对于无关变量的控制应相同条件,所以将三株长势相同的苹果幼苗分别栽培在上述三个缸中。

③相同且适宜的条件下培养一段时间,观察记录分析苹果幼苗的生长发育情况。

(3)若C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺镁引起的;

若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺锌引起的;

若A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病,则苹果小叶病与缺锌和缺镁都有关。

(3)洗净苹果幼苗根部的目的是避免苹果幼苗根部带有锌、镁等元素,这样做保证实验变量的唯一,增加了实验结果的可信度。

(4)若C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺镁引起的;

若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺锌引起的;

若A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病,则苹果小叶病与缺锌和缺镁都有关。

故答案为:(1)生长旺盛、健壮的幼苗

(2)等量缺锌、缺镁的营养液(顺序不能换)

(3)避免苹果幼苗根部带有锌、镁等元素

(4)A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病

1.为辨别钢棒是否有磁性,小明设计了以下实验进行探究。

(1)根据图甲所示的小磁针与钢棒相互吸引的实验现象, (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性。

(2)如图乙所示的实验中,水平向左移动钢棒的过程中,弹簧测力计示数先变小后变大,则 (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性,理由是 。

2.为探究绿色植物的生理活动,某兴趣小组设计并完成了以下实验步骤:

①按如图连接好实验装置,关闭阀门

①②后放到黑暗处一昼夜;

②将整个装置移到适宜的阳光下照射数小时(光照前阻断叶片间有机物的运输);

③打开阀门①,将透明塑料袋中的气体通入甲试管,待气体收集满后,打开橡皮塞,用带火星的木条检测:

④打开阀门②,将黑色塑料袋中的气体通入乙试管进行检测

⑤取下A、B处叶用酒精脱色处理,漂洗叶片后滴加碘液,观察颜色变化请分析回答:

(1)步骤①暗处理的目的是: ;

(2)步骤③木条能复燃,请写出绿色植物释放该气体的生理活动的表达式 ;

(3)步骤④中澄清石灰水变浑浊,与该植物进行的某项生理活动有关,如图表示二氧化碳、氧气进出叶片的情况,你认为上述生理活动时会发生哪幅图所示的现象 。

3.某兴趣小组用石灰石和稀盐酸反应制取CO2,并验证CO2的性质。

(1)如图是实验室制备CO2的装置图。该装置的特点是:打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应。关闭弹簧夹后,稀盐酸被反应产生的CO2气体压回长颈漏斗,与大理石分离,停止反应。用该装置制备CO2,可起到节约药品和使用方便的效果。下面A、B、C、D4套装置中,哪些可以产生与该装置相同的效果? (填写编号)。

(2)在确认装置气密性良好后进行实验,把制得的气体通入澄清石灰水中,发现石灰水没有变浑浊。对此展开探究:

(3)【提出问题】澄清石灰水为什么没有变浑浊?

(4)【猜想与验证】

①甲同学认为可能澄清石灰水已变质。他取少量澄清石灰水于试管中,向其中吹气,石灰水变浑浊,说明澄清石灰水没有变质,请写出该过程中的化学方程式 。

②乙同学认为制得的CO2中可能有HCl气体,他用试管取少量紫色石蕊试液,再通入制得的气体,紫色石蕊试液变红,他得出结论是CO2中混有HCl气体。丙同学认为乙同学的实验结论是错误的,理由是 。

【反思与评价】

③丁同学认为既然用稀盐酸制得的CO2不纯,我们可以用稀硫酸代替稀盐酸。请判断丁同学的想法是否正确,并说明理由: 。

4.有一批混有MnO2的KMnO4样品.一位同学设计如图所示的实验装置去检验其纯度.取4.00g样品放入图a中充分加热,直到反应完全,并用如图的装置测量出生成氧气的体积.(氧气的密度为1.43g/L,溶于水的气体体积忽略不计.)

请回答:

(1)写出a仪器名称 ;

(2)指出A装置中的一处错误是 ;

(3)撤去B装置对实验结果有没有影响 (填“有”或“无”),原因是 ;

(4)改正A的错误后,A的装置还可用作下列哪一种气体制取 ;

A.加热氯化铵固体和熟石灰的混合物制NH3

B.稀盐酸和石灰石混合制取CO2

C.稀硫酸和锌粒混合制取H2

(5)反应结束后,量筒内液面处于224mL刻度处(量筒内外高度一致),则气体质量为 g,原混合物中高锰酸钾的质量分数约为 .

5.在“探究感应电流产生条件”的实验中,小明发现电流表指针摆动的角度有时会不同,据此,小明对感应电流的大小与哪些因素有关的问题提出如下猜想:

猜想1:导体的运动方向;

猜想2:与导体切割磁感线运动的速度有关;

猜想3:与磁场的强弱有关。

(1)根据你所学的知识可知,猜想1是 的。

(2)为进一步验证猜想2,小明将足够大的磁体放在水平面上,驱动装置通过两根绝缘硬棒ab、cd使导体PQ沿直线水平向右运动。同一次实验,应使导体做 (选填“匀速”或“变速”)运动。

(3)若要探究猜想3,请写出简要的做法: 。

(4)下列实验中所用的研究方法与本实验相同的是 (选填序号)。

①逐渐抽出玻璃罩内的空气根据听到铃声逐渐减弱推理得出真空不能传声

②在探究平面镜成像特点时,选用两根相同的蜡烛

③研究电流与电压关系时,控制电阻不变

6.某小组为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必的原料”制定了实验方案。操作如下

①如图,在两个玻璃缸内各放一个较大的培养皿,一个培养皿盛放氢氧化钠溶液二氧化碳吸收剂),另一个培养皿盛放等量的碳酸氢钠溶液(二氧化碳释放剂)

②在两个培养皿内分别放入同样大小、盛水一样多的小烧杯,每个烧内放入同样大小的带叶天竺葵枝条。

③用凡士林和毛玻璃片将玻璃口密封,然后将两个装置同时放在光下照射,使其充分进行光合作用。

④取甲乙两株天竺葵相同部位的叶片各一片适当的方法使叶片褪色。

⑤将脱绿的两叶片取出,平铺在培养皿中,分别滴加几滴碘液,几分钟后,用清水冲掉叶片上

的碘液,观察叶片的颜色变化。

(1)实验前,应将天竺葵放在黑暗中一昼夜,目的是 。

(2)该实验研究的变量是 。

(3)如图所示的装置中,能快速、安全地使叶片褪色的是 。

(4)加碘液后,如果出现 的实验现象则能证实二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料。

7.小金利用如图所示装置和药品进行相关气体的制取实验(部分固定装置已省略)。

(1)写出仪器b的名称 。

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰反应制取氧气,选择的发生装是 。

(3)用D装置收集氧气,收集结束后下一步操作是 ,避免试管破裂。

(4)用B、E装置制取CO2气体,并测量生成CO2的体积。若E中液体为水,则会使测量结果 。(选填“偏大”“不变”“偏小”)

8.小金在探究“感应电流的大小与哪些因素有关”的实验中,连接了如图所示的实验装置,闭合开关后,导体ab、灵敏电流计、开关、导线组成闭合回路。

【猜想与假设】

猜想1:感应电流的大小与磁场的强弱有关;

猜想2:感应电流的大小与导体切割磁感线的方向有关;

猜想3:感应电流的大小与 有关;

【设计与实验】

验证猜想1的实验设计思路如下:改变磁铁的磁性强弱进行多次实验,每次实验保持切割磁感线方向和速度相等。观察并记录每次实验中灵敏电流计指针偏转的格数,实验数据记录如表所示。

实验次数 磁场强弱 电流计指针偏转格数

1 弱 1.5格

2 较强 3.5格

3 强 4.5格

【结论与分析】

(1)分析表格数据,可得出的结论是: 。

(2)小金提出该实验中可以用电磁铁代替永磁体,其优点是 。

(3)按照设计思路验证猜想1,实验时在操作上存在的困难是 。

9.某小组设计了如图装置研究物的蒸腾作用,实验方案及步骤如下:

①取三支试管,各注入相同体积的清水,滴入等量的植物油用记号笔记录试管内的初始水位。

②分别插入一根?的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶片,丙装置枝条去掉全部叶片,用塑料袋罩在枝条上,并且下方用线扎紧。

③将甲、丙装置放到30℃环境中,乙装置放到15℃环境中。

④两小时后观察试管水位和塑料袋内的变化情况。

(1)实验步骤?处应填: 。

(2)选择图中的甲丙两个装置作为一组对照实验,是为了验证 。

(3)两小后观察到甲组液面比乙组液面下降的多,可以得出的结论是 。

(4)丙装置中的塑料袋内上也出现少量水珠,其原因是 。

10.小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2,再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于剧烈而引发事故。

[提出问题]水是如何减缓该反应速度的呢?

[建立假设]水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

[实验方案]他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

[实验结论]加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速度变慢。

[交流反思]

(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,需控制 相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较 。

(3)为了探究H2O2溶液分解快慢还与哪些因素有关,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0°C、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 。

11.甲图中的ABC是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中能促进无机盐在植物体内运输的生命活动是 (填字母)。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 。

12.小明和小吴进行有关质量守恒定律的探究。

(1)小明同学用 A 图所示装置进行实验,她在锥形瓶底部放了一些氢氧化钠溶液,目的是 ,如忘了放(注:装置气密性好),则会造成的后果是 。

(2)小吴同学与小明的实验设计有一些不同,如 B 图,他将锥形瓶倾斜,使大理石和稀盐酸充分反应,则反应后称量时天平(非常灵敏)的指针指在分度盘 (填“中间”,“偏右”或“偏左”)位置,为什么? 。

13.某校化学研究性学习小组在学习了“空气中氧气含量测定”的基础上,设计出了如图所示的实验装置.实验步骤如下:

①如图所示,连接仪器,发现装置的气密性良好。

②在集气瓶里装a体积的水,燃烧匙里放一块白磷并在酒精灯上把玻璃棒下端加热,把长导管的另一端放入盛有足量水的烧杯中。

③用力把预先加热过的玻璃棒按下与白磷接触,观察到白磷立即着火燃烧,产生大量白烟,同时放出大量的热。

④待集气瓶完全冷却至室温,量出集气瓶中水的体积是b,整个集气瓶的体积是c。

⑤根据a.b.c三个数据,计算出空气中氧气的体积分数。回答下列问题。

(1)集气瓶中白磷燃烧的化学方程式 。

(2)在白磷开始燃烧到最后熄灭的过程中,集气瓶内水面的变化情况是 。

(3)若实验非常成功,请写出a=100mL,c=500mL,则b= 。

(4)组内成员小张对“实验前集气瓶里要装进适量a体积的水”非常不理解。咨询了组长小明之后,他终于明白“a体积的水”的作用,其一是为了加快⑤步骤中集气瓶的冷却速度;其二则主要是 。

(5)在上述实验中,下列操作的实施和实验现象的出现,会导致实验最后产生的实际值大于理论值的是 。

A.装置气密性不好

B.实验前集气瓶里没有装a体积的水

C.集气瓶没有冷却到室温

D.用红磷代替白磷(红磷的着火点在240℃左右)

14.某同学用微型实验装置(如图)制取二氧化碳并检验其性质,回答问题。

(1)试管中发生反应的化学方程式是 。

(2)b处出现的现象是 ,发生的化学方程式是 。

(3)根据烧杯中的变化现象,得出二氧化碳的化学性质是 。

(4)实验中能否把稀盐酸换成稀硫酸使用?请说明原因 。

(5)如果该同学想用乙的装置采用排空气法收集二氧化碳,二氧化碳应该从 口进。

15.华北某地区经常出现苹果小叶病,有人认为是土壤中缺锌引起的,有人认为是土壤中缺镁引起的,科研人员为弄清到底是缺哪种元素诱发苹果小叶病,进行如下实验。

①将洗净根部的苹果幼苗分成三组。②配制适量的完全培养液放入培养缸A,在培养缸BC中分别加入相应的培养液③将三组苹果幼苗分别栽培在上述培养缸中。④相同且适宜的条件下培养一段时间,观察记录分析苹果幼苗的生长发育情况。

(1)实验中对苹果幼苗的选择上的要求是: ;

(2)步骤②中培养缸B、C的培养液应如何配置: 。

(3)将苹果幼苗根部洗净的目的:

(4)若出现实验现象 ,则说明苹果小叶病既与缺镁有关,又与缺锌有关。

参考答案与试题解析

1.为辨别钢棒是否有磁性,小明设计了以下实验进行探究。

(1)根据图甲所示的小磁针与钢棒相互吸引的实验现象, 不能 (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性。

(2)如图乙所示的实验中,水平向左移动钢棒的过程中,弹簧测力计示数先变小后变大,则 能 (选填“能”或“不能”)判断钢棒原来一定具有磁性,理由是 磁体两端磁性最强,中间最弱 。

【解答】解:(1)由于异名磁极相互吸引,同时磁体也可以吸引磁性物质,所以凭图中的实验不能判断钢棒是否有磁性;

(2)磁体上的不同部位的磁性强弱并不一样,磁体两端(磁极)磁性最强,而中间磁性最弱,因而钢棒在条形磁体的两极处受到的吸引力最大,在正中处受到的吸引力最小,所以从左开始,弹簧测力计的示数是先变小,到中间位置时,是最小的示数,然后再变大。

故答案为:(1)不能;(2)能;磁体两端磁性最强,中间最弱。

2.为探究绿色植物的生理活动,某兴趣小组设计并完成了以下实验步骤:

①按如图连接好实验装置,关闭阀门

①②后放到黑暗处一昼夜;

②将整个装置移到适宜的阳光下照射数小时(光照前阻断叶片间有机物的运输);

③打开阀门①,将透明塑料袋中的气体通入甲试管,待气体收集满后,打开橡皮塞,用带火星的木条检测:

④打开阀门②,将黑色塑料袋中的气体通入乙试管进行检测

⑤取下A、B处叶用酒精脱色处理,漂洗叶片后滴加碘液,观察颜色变化请分析回答:

(1)步骤①暗处理的目的是: 把叶片中原有的淀粉运走耗尽 ;

(2)步骤③木条能复燃,请写出绿色植物释放该气体的生理活动的表达式 二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气 ;

(3)步骤④中澄清石灰水变浑浊,与该植物进行的某项生理活动有关,如图表示二氧化碳、氧气进出叶片的情况,你认为上述生理活动时会发生哪幅图所示的现象 D 。

【解答】解:(1)黑暗处植物只进行呼吸作用消耗淀粉,步骤①暗处理的目的是:把叶片中原有的淀粉运走耗尽。

(2)氧气有助燃的作用,步骤③木条能复燃,则该气体是氧气,光合作用的反应式是:二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气。

(3)叶片白天进行光合作用、蒸腾作用和呼吸作用,光合作用产生的氧气大于消耗的氧气,因此放出氧气,晚上进行呼吸作用,消耗氧气,放出二氧化碳,故选D。

故答案为:(1)把叶片中原有的淀粉运走耗尽

(2)氧气;二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气

(3)D

3.某兴趣小组用石灰石和稀盐酸反应制取CO2,并验证CO2的性质。

(1)如图是实验室制备CO2的装置图。该装置的特点是:打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应。关闭弹簧夹后,稀盐酸被反应产生的CO2气体压回长颈漏斗,与大理石分离,停止反应。用该装置制备CO2,可起到节约药品和使用方便的效果。下面A、B、C、D4套装置中,哪些可以产生与该装置相同的效果? BD (填写编号)。

(2)在确认装置气密性良好后进行实验,把制得的气体通入澄清石灰水中,发现石灰水没有变浑浊。对此展开探究:

(3)【提出问题】澄清石灰水为什么没有变浑浊?

(4)【猜想与验证】

①甲同学认为可能澄清石灰水已变质。他取少量澄清石灰水于试管中,向其中吹气,石灰水变浑浊,说明澄清石灰水没有变质,请写出该过程中的化学方程式 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 。

②乙同学认为制得的CO2中可能有HCl气体,他用试管取少量紫色石蕊试液,再通入制得的气体,紫色石蕊试液变红,他得出结论是CO2中混有HCl气体。丙同学认为乙同学的实验结论是错误的,理由是 二氧化碳和水反应能生成碳酸,碳酸也能够使紫色石蕊试液变红色 。

【反思与评价】

③丁同学认为既然用稀盐酸制得的CO2不纯,我们可以用稀硫酸代替稀盐酸。请判断丁同学的想法是否正确,并说明理由: 错误,因为稀硫酸和石灰石中的碳酸钙反应能生成硫酸钙、水和二氧化碳,生成的硫酸钙微溶于水,包裹在石灰石的表面,阻止反应的进行 。

【解答】解:(1)A、关闭弹簧夹时,稀盐酸和大理石不能分离,即反应不能停止,因此该装置不能起到如图装置相同的效果,故A错误;

B、打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应;关闭弹簧夹后,盐酸被反应产生的CO2气体压回烧杯,与大理石分离,停上反应,用该装置制备CO2可以起到如图装置相同的效果,故B正确;

C、该装置中,导管末端伸入液面以下,产生的气体不能导出,因此该装置不能起到如图装置相同的效果,故C错误;

D、打开弹簧夹,大理石和盐酸接触,发生反应;关闭弹簧夹后,盐酸被反应产生的CO2气体压入左端,与大理石分离,停上反应,用该装置制备CO2可以起到如图装置相同的效果,故D正确;

故答案为:BD。

(4)①向石灰水中吹气时,因为其中含有二氧化碳,能使石灰水变浑浊;二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,该过程中的化学方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。故答案为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

②盐酸易挥发,挥发出的氯化氢气体和生成的二氧化碳一起逸出;认为乙同学的实验结论是错误的,理由是二氧化碳和水反应能生成碳酸,碳酸呈酸性,碳酸也能够使紫色石蕊试液变红色;故答案为:二氧化碳和水反应能生成碳酸,碳酸也能够使紫色石蕊试液变红色;

③丁同学的想法不对;因为稀硫酸和石灰石中的碳酸钙反应能生成硫酸钙、水和二氧化碳,生成的硫酸钙微溶于水,包裹在石灰石的表面,阻止反应的进行。故答案为:错误,因为稀硫酸和石灰石中的碳酸钙反应能生成硫酸钙、水和二氧化碳,生成的硫酸钙微溶于水,包裹在石灰石的表面,阻止反应的进行。

4.有一批混有MnO2的KMnO4样品.一位同学设计如图所示的实验装置去检验其纯度.取4.00g样品放入图a中充分加热,直到反应完全,并用如图的装置测量出生成氧气的体积.(氧气的密度为1.43g/L,溶于水的气体体积忽略不计.)

请回答:

(1)写出a仪器名称 试管 ;

(2)指出A装置中的一处错误是 试管口向上倾斜了,应该略向下倾斜 ;

(3)撤去B装置对实验结果有没有影响 有 (填“有”或“无”),原因是 氧气中混有水蒸气 ;

(4)改正A的错误后,A的装置还可用作下列哪一种气体制取 A ;

A.加热氯化铵固体和熟石灰的混合物制NH3

B.稀盐酸和石灰石混合制取CO2

C.稀硫酸和锌粒混合制取H2

(5)反应结束后,量筒内液面处于224mL刻度处(量筒内外高度一致),则气体质量为 0.32 g,原混合物中高锰酸钾的质量分数约为 79% .

【解答】解:(1)试管常用于气体的制取,故答案为:试管.

(2)为防止水倒流炸裂试管所以试管口要略向下倾斜,故答案为:试管口向上倾斜了,应该略向下倾斜.

(3)B中的浓硫酸具有吸水性,能除去氧气中的水蒸气,故答案为:有;氧气中混有水蒸气.

(4)该装置适合用固体加热制取气体,故选A..

(5)生成氧气的质量:1.43g/L×0.224mL=0.32g

设样品中高锰酸钾的质量为x

2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑

316 32

x 0.32g

x=3.16g

100%=79%

故答案为:0.32g;79%.

5.在“探究感应电流产生条件”的实验中,小明发现电流表指针摆动的角度有时会不同,据此,小明对感应电流的大小与哪些因素有关的问题提出如下猜想:

猜想1:导体的运动方向;

猜想2:与导体切割磁感线运动的速度有关;

猜想3:与磁场的强弱有关。

(1)根据你所学的知识可知,猜想1是 错误 的。

(2)为进一步验证猜想2,小明将足够大的磁体放在水平面上,驱动装置通过两根绝缘硬棒ab、cd使导体PQ沿直线水平向右运动。同一次实验,应使导体做 匀速 (选填“匀速”或“变速”)运动。

(3)若要探究猜想3,请写出简要的做法: 控制导体做切割磁感线运动的速度不变,换用磁性更强的磁体 。

(4)下列实验中所用的研究方法与本实验相同的是 ③ (选填序号)。

①逐渐抽出玻璃罩内的空气根据听到铃声逐渐减弱推理得出真空不能传声

②在探究平面镜成像特点时,选用两根相同的蜡烛

③研究电流与电压关系时,控制电阻不变

【解答】解:(1)根据所学知识可知,感应电流的大小与导体运动的方向无关,故猜想1是错误的;

(2)根据控制变量法可知,探究感应电流大小与导体做切割磁感线运动的速度关系,在同一次实验中应使导体的速度不变,即使导体做匀速运动;

(3)探究感应电流的大小与磁场的强弱是否有关时,实验步骤为:控制导体做切割磁感线运动的速度不变,换用磁性更强的磁体;

(4)探究感应电流的大小与哪些因素有关时,采用的是控制变量法;①逐渐抽出玻璃置内的空气根据听到铃声逐渐减弱推理得出真空不能传声,采用的是实验推理法;②在探究平面镜成像特点时,选用两根相同的蜡烛,采用的是等效替代法;③研究电流与电压关系时,控制电阻不变,采用的是控制变量法;故选③。.

故答案为:(1)错误;(2)匀速;(3)控制导体做切割磁感线运动的速度不变,换用磁性更强的磁体;(4)③。

6.某小组为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必的原料”制定了实验方案。操作如下

①如图,在两个玻璃缸内各放一个较大的培养皿,一个培养皿盛放氢氧化钠溶液二氧化碳吸收剂),另一个培养皿盛放等量的碳酸氢钠溶液(二氧化碳释放剂)

②在两个培养皿内分别放入同样大小、盛水一样多的小烧杯,每个烧内放入同样大小的带叶天竺葵枝条。

③用凡士林和毛玻璃片将玻璃口密封,然后将两个装置同时放在光下照射,使其充分进行光合作用。

④取甲乙两株天竺葵相同部位的叶片各一片适当的方法使叶片褪色。

⑤将脱绿的两叶片取出,平铺在培养皿中,分别滴加几滴碘液,几分钟后,用清水冲掉叶片上

的碘液,观察叶片的颜色变化。

(1)实验前,应将天竺葵放在黑暗中一昼夜,目的是 将叶片中原有的淀粉运走耗尽 。

(2)该实验研究的变量是 二氧化碳 。

(3)如图所示的装置中,能快速、安全地使叶片褪色的是 D 。

(4)加碘液后,如果出现 甲装置中的叶片滴加碘液不变蓝,乙装置中的叶片滴加碘液变蓝色 的实验现象则能证实二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料。

【解答】解:(1)选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉),如不除去会对实验结果造成影响。所以,实验前,应将天竺葵放在黑暗中一昼夜,目的是将叶片中原有的淀粉运走耗尽。

(2)此实验探究“二氧化碳是光合作用合成有机物必的原料”,在两个玻璃缸内各放一个较大的培养皿,一个培养皿盛放氢氧化钠溶液二氧化碳吸收剂),另一个培养皿盛放等量的碳酸氢钠溶液(二氧化碳释放剂),唯一不同的变量是二氧化碳,其它条件都相同。

(3)几小时后,摘下叶片,去掉遮光的纸片.把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,如图中的D所示,防止酒精燃烧,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色。

(4)淀粉有遇碘变蓝色的特性,向脱色的叶片滴加碘液就是为了检验有无淀粉生成;将已脱色的叶片分别取出,叶片都变成黄白色,分别把它们平铺在培养皿中,滴几滴碘液,观察到的现象是甲装置中的叶片滴加碘液不变蓝,乙装置中的叶片滴加碘液变蓝色,则能证实二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料。

故答案为:

(1)将叶片中原有的淀粉运走耗尽

(2)二氧化碳

(3)D

(4)甲装置中的叶片滴加碘液不变蓝,乙装置中的叶片滴加碘液变蓝色

7.小金利用如图所示装置和药品进行相关气体的制取实验(部分固定装置已省略)。

(1)写出仪器b的名称 分液漏斗 。

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰反应制取氧气,选择的发生装是 A 。

(3)用D装置收集氧气,收集结束后下一步操作是 先撤离导管,后熄灭酒精灯 ,避免试管破裂。

(4)用B、E装置制取CO2气体,并测量生成CO2的体积。若E中液体为水,则会使测量结果 偏小 。(选填“偏大”“不变”“偏小”)

【解答】解:(1)仪器b的名称是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰反应制取氧气,反应需要加热,采用A作为发生装置,故答案为:A;

(3)用D装置收集氧气,收集结束后下一步操作是先撤离导管,后熄灭酒精灯,故答案为:先撤离导管,后熄灭酒精灯;

(4)用B、E装置制取CO2气体,并测量生成CO2的体积。若E中液体为水,则会使测量结果偏小,因为二氧化碳能溶于水,故答案为:偏小。

8.小金在探究“感应电流的大小与哪些因素有关”的实验中,连接了如图所示的实验装置,闭合开关后,导体ab、灵敏电流计、开关、导线组成闭合回路。

【猜想与假设】

猜想1:感应电流的大小与磁场的强弱有关;

猜想2:感应电流的大小与导体切割磁感线的方向有关;

猜想3:感应电流的大小与 导体切割磁感线运动速度 有关;

【设计与实验】

验证猜想1的实验设计思路如下:改变磁铁的磁性强弱进行多次实验,每次实验保持切割磁感线方向和速度相等。观察并记录每次实验中灵敏电流计指针偏转的格数,实验数据记录如表所示。

实验次数 磁场强弱 电流计指针偏转格数

1 弱 1.5格

2 较强 3.5格

3 强 4.5格

【结论与分析】

(1)分析表格数据,可得出的结论是: 其他条件都相同时,磁体的磁性越强,闭合电路中产生的感应电流越大 。

(2)小金提出该实验中可以用电磁铁代替永磁体,其优点是 易于改变磁体的磁性强弱 。

(3)按照设计思路验证猜想1,实验时在操作上存在的困难是 难以控制每次移动金属棒的速度相等 。

【解答】解:结合后面的探究过程可知本实验的猜想是:感应电流的大小与磁场的强弱、导体切割磁感线的方向和导体切割磁感线运动速度三者的关系,由此可知猜想3是探究感应电流的大小与导体切割磁感线运动速度有关;

(1)从表格中看出,从实验1到实验3,磁体的磁性越来越强,电流计指针偏转格数越来越大,电流越来越大,由此可得出的结论是:其他条件都相同时,磁体的磁性越强,闭合电路中产生的感应电流越大;

(2)实验中用电磁铁代替永磁体的好处是:易于改变磁体的磁性强弱;

(3)按照小金的设计思路探究猜想A,实验时在操作上存在的困难是:难以控制每次移动金属棒的速度相等。

故答案为:导体切割磁感线运动速度;(1)其他条件都相同时,磁体的磁性越强,闭合电路中产生的感应电流越大;(2)易于改变磁体的磁性强弱;(3)难以控制每次移动金属棒的速度相等。

9.某小组设计了如图装置研究物的蒸腾作用,实验方案及步骤如下:

①取三支试管,各注入相同体积的清水,滴入等量的植物油用记号笔记录试管内的初始水位。

②分别插入一根?的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶片,丙装置枝条去掉全部叶片,用塑料袋罩在枝条上,并且下方用线扎紧。

③将甲、丙装置放到30℃环境中,乙装置放到15℃环境中。

④两小时后观察试管水位和塑料袋内的变化情况。

(1)实验步骤?处应填: 大小相似 。

(2)选择图中的甲丙两个装置作为一组对照实验,是为了验证 叶是蒸腾作用的主要器官 。

(3)两小后观察到甲组液面比乙组液面下降的多,可以得出的结论是 是温度越高蒸腾作用越强 。

(4)丙装置中的塑料袋内上也出现少量水珠,其原因是 茎也能进行蒸腾作用 。

【解答】解:(1)取三支试管,各注入相同体积的清水,分别插入大小相似的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶片,丙装置枝条去掉全部叶片,其他条件都相同,控制单一变量。

(2)甲和丙作为一组对照实验,实验变量是叶,甲液面下降较大的原因是,叶的数量多,叶是蒸腾作用的主要器官,通过蒸腾作用散失的水分多,散失的水分是来自试管中的水。

(3)甲和乙可构成一组对照实验,变量是温度,探究的是温度对蒸腾作用的影响。甲液面下降较大的原因是温度越高蒸腾作用越强。

(4)装置中塑料袋内壁上也出现少量水珠,表明茎也能进行蒸腾作用。

故答案为:(1)大小相似。

(2)叶是蒸腾作用的主要器官。

(3)温度越高蒸腾作用越强。

(2)茎也能进行蒸腾作用。

10.小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2,再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于剧烈而引发事故。

[提出问题]水是如何减缓该反应速度的呢?

[建立假设]水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

[实验方案]他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

[实验结论]加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速度变慢。

[交流反思]

(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,需控制 速度(或时间) 相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较 相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢) 。

(3)为了探究H2O2溶液分解快慢还与哪些因素有关,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0°C、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 H2O2溶液分解快慢可能与温度有关 。

【解答】解:(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,滴加的速度越大,时间越长,则滴入过氧化氢的质量越大,反应速度会越快,因此需控制速度(或时间)相同;

故答案为:速度(或时间)。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢);

故答案为:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢)。

(3)根据“0°C、20℃和60℃”可知,溶液的温度不断升高,则该实验基于的假设为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关;

故答案为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关。

11.甲图中的ABC是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中能促进无机盐在植物体内运输的生命活动是 B (填字母)。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 随着温度的增高,呼吸作用强度增大 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差大于在25℃时光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差 。

【解答】解:(1)分析甲图可知,A代表呼吸作用,B代表蒸腾作用,C代表光合作用。B过程蒸腾作用可以拉动水与无机盐在植物体内的运输。

(2)分析表中数据,我们可以发现植物呼吸作用强度的变化规律是在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多。

(3)光合作用吸收二氧化碳制造有机物,呼吸作用分解有机物产生二氧化碳,因此光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差越大,植物体内有机物积累越多。所以“根据表中数据可知,如果连续12小时光照,在连续12小时黑暗”,当温度控制在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.25﹣1.5=1.75,当温度控制在25℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.75﹣2.25=1.5。20℃时植物积累的有机物最多。

故答案为:(1)B;

(2)随着温度的增高,呼吸作用强度增大;

(3)在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差大于在25℃时光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差。

12.小明和小吴进行有关质量守恒定律的探究。

(1)小明同学用 A 图所示装置进行实验,她在锥形瓶底部放了一些氢氧化钠溶液,目的是 充分吸收反应产生的二氧化碳气体 ,如忘了放(注:装置气密性好),则会造成的后果是 锥形瓶口的橡皮塞弹出 。

(2)小吴同学与小明的实验设计有一些不同,如 B 图,他将锥形瓶倾斜,使大理石和稀盐酸充分反应,则反应后称量时天平(非常灵敏)的指针指在分度盘 偏右 (填“中间”,“偏右”或“偏左”)位置,为什么? 气球膨胀后受到了空气的浮力 。

【解答】解:(1)大理石与稀盐酸反应生成二氧化碳气体,装置内的氢氧化钠溶液能吸收所产生的二氧化碳,而使装置内压强不会过大而导致锥形瓶口的橡皮塞弹出;

(2)大理石与稀盐酸反应生成二氧化碳气体,产生的二氧化碳气体而使气球膨胀,膨胀的气球受到空气的浮力而导致重量减小,因此天平指针会偏向右侧;

故答案为:

(1)充分吸收反应产生的二氧化碳气体;锥形瓶口的橡皮塞弹出;

(2)偏右;气球膨胀后受到了空气的浮力。

13.某校化学研究性学习小组在学习了“空气中氧气含量测定”的基础上,设计出了如图所示的实验装置.实验步骤如下:

①如图所示,连接仪器,发现装置的气密性良好。

②在集气瓶里装a体积的水,燃烧匙里放一块白磷并在酒精灯上把玻璃棒下端加热,把长导管的另一端放入盛有足量水的烧杯中。

③用力把预先加热过的玻璃棒按下与白磷接触,观察到白磷立即着火燃烧,产生大量白烟,同时放出大量的热。

④待集气瓶完全冷却至室温,量出集气瓶中水的体积是b,整个集气瓶的体积是c。

⑤根据a.b.c三个数据,计算出空气中氧气的体积分数。回答下列问题。

(1)集气瓶中白磷燃烧的化学方程式 4P+5O22P2O5 。

(2)在白磷开始燃烧到最后熄灭的过程中,集气瓶内水面的变化情况是 先下降后上升 。

(3)若实验非常成功,请写出a=100mL,c=500mL,则b= 180mL 。

(4)组内成员小张对“实验前集气瓶里要装进适量a体积的水”非常不理解。咨询了组长小明之后,他终于明白“a体积的水”的作用,其一是为了加快⑤步骤中集气瓶的冷却速度;其二则主要是 形成液封 。

(5)在上述实验中,下列操作的实施和实验现象的出现,会导致实验最后产生的实际值大于理论值的是 B 。

A.装置气密性不好

B.实验前集气瓶里没有装a体积的水

C.集气瓶没有冷却到室温

D.用红磷代替白磷(红磷的着火点在240℃左右)

【解答】解:(1)白磷和氧气点燃后生成五氧化二磷,反应的化学反应方程式为:4P+5O22P2O5。

(2)白磷燃烧时会放出大量的热,集气瓶内空气受热体积膨胀,气压增大,使集气瓶内的水沿玻璃管流入烧杯内;燃烧停止后,温度下降,瓶内气压减小,烧杯中的水就会沿着玻璃管再流入集气瓶内。

(3)c是集气瓶的总体积,a是原本集气瓶中水的体积,b是燃烧结束后冷却至室温,水进入集气瓶后,集气瓶内水的体积,因此(b﹣a)是集气瓶内空气中氧气的体积,(c﹣a)是原集气瓶内空气的体积,若实验非常成功,则氧气占空气体积的五分之一,因此a、b、c应满足的一个等式关系式为b﹣a=(c﹣a),当c为500mL,a=100mL时,b=180mL。

(4)“a体积的水”的作用,其一是为了加快⑤步骤中集气瓶的冷却速度;其二主要是形成液封,防止实验过程中集气瓶内的气体从长导管中向外逸散而影响实验结果;

(5)A、“装置气密性不好”会导致进入集气瓶内水的体积减少,从而导致实验最后产生的实际值小于理论值;

B、如果实验前集气瓶里没有装a体积的水,会使集气瓶中气体受热膨胀而逸出,从而导致瓶内气压减小幅度过大,使进入水的体积变大,所以实验最后产生的实际值大于理论值;

C、“集气瓶没有冷却到室温”,气体受热膨胀,会导致进入集气瓶内水的体积减少,从而导致实验最后产生的实际值小于理论值;

D、用红磷代替白磷后生成物仍然是只有五氧化二磷生成,所以不影响实验结果。

故答案为:(1)4P+5O22P2O5。

(2)先下降后上升。

(3)180mL。

(4)形成液封。

(5)B。

14.某同学用微型实验装置(如图)制取二氧化碳并检验其性质,回答问题。

(1)试管中发生反应的化学方程式是 CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O 。

(2)b处出现的现象是 澄清的石灰水变浑浊 ,发生的化学方程式是 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 。

(3)根据烧杯中的变化现象,得出二氧化碳的化学性质是 二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧 。

(4)实验中能否把稀盐酸换成稀硫酸使用?请说明原因 不能;若使用硫酸,反应后生成硫酸钙微溶物覆盖在碳酸钙固体表面,会阻止反应继续进行 。

(5)如果该同学想用乙的装置采用排空气法收集二氧化碳,二氧化碳应该从 a 口进。

【解答】解:(1)碳酸钙与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水。反应的方程式为:CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;

(2)二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,因此澄清的石灰水变浑浊,故b处出现的现象是:澄清的石灰水变浑浊;反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

(3)根据烧杯中的变化现象,阶梯下面的蜡烛先熄灭,上面的后熄灭,说明二氧化碳的密度大于空气密度,二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧,因此得出二氧化碳的化学性质是二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧;

(4)实验中不能把稀盐酸换成稀硫酸,若使用硫酸,反应后生成硫酸钙微溶物覆盖在碳酸钙固体表面,会阻止反应继续进行;

(5)二氧化碳的密度大于空气的密度,如果该同学想用乙的装置采用排空气法收集二氧化碳,应该将二氧化碳从长管通入,即从a口进。

故答案为:

(1)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;

(2)澄清的石灰水变浑浊;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

(3)二氧化碳不燃烧且不能支持燃烧;

(4)不能;若使用硫酸,反应后生成硫酸钙微溶物覆盖在碳酸钙固体表面,会阻止反应继续进行;

(5)a。

15.华北某地区经常出现苹果小叶病,有人认为是土壤中缺锌引起的,有人认为是土壤中缺镁引起的,科研人员为弄清到底是缺哪种元素诱发苹果小叶病,进行如下实验。

①将洗净根部的苹果幼苗分成三组。②配制适量的完全培养液放入培养缸A,在培养缸BC中分别加入相应的培养液③将三组苹果幼苗分别栽培在上述培养缸中。④相同且适宜的条件下培养一段时间,观察记录分析苹果幼苗的生长发育情况。

(1)实验中对苹果幼苗的选择上的要求是: 生长旺盛、健壮的幼苗 ;

(2)步骤②中培养缸B、C的培养液应如何配置: 等量缺锌、缺镁的营养液 。

(3)将苹果幼苗根部洗净的目的: 避免苹果幼苗根部带有锌、镁等元素。

(4)若出现实验现象 A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病 ,则说明苹果小叶病既与缺镁有关,又与缺锌有关。

【解答】解:(1)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。该实验选择的苹果幼苗应该是生长旺盛、健壮的幼苗。

(2)①由实验目的分析出实验的自变量是培养液中否含有锌元素和是否含有镁元素,实验还应遵循对照原则,因此实验分为三组,一组是全营养液作为对照,一组是缺锌的营养液,一组是缺镁的营养液。

②对于无关变量的控制应相同条件,所以将三株长势相同的苹果幼苗分别栽培在上述三个缸中。

③相同且适宜的条件下培养一段时间,观察记录分析苹果幼苗的生长发育情况。

(3)若C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺镁引起的;

若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺锌引起的;

若A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病,则苹果小叶病与缺锌和缺镁都有关。

(3)洗净苹果幼苗根部的目的是避免苹果幼苗根部带有锌、镁等元素,这样做保证实验变量的唯一,增加了实验结果的可信度。

(4)若C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺镁引起的;

若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸没有小叶病,则苹果小叶病是由缺锌引起的;

若A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病,则苹果小叶病与缺锌和缺镁都有关。

故答案为:(1)生长旺盛、健壮的幼苗

(2)等量缺锌、缺镁的营养液(顺序不能换)

(3)避免苹果幼苗根部带有锌、镁等元素

(4)A缸内苹果幼苗正常生长,B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查