人民版必修3专题一第三节宋明理学(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修3专题一第三节宋明理学(共19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-09-13 09:42:46 | ||

图片预览

文档简介

课件19张PPT。中国古代儒学的新发展

——宋明理学【基本要求】

知道程颢、程颐、朱熹、陆九渊、王守仁等宋明理学的代表人物;知道程朱理学与陆王心学的主要观点。

感受理学中无私无畏、襟怀磊落的精神价值。

【发展要求】

了解儒学复兴运动和理学出现的背景;说明宋明时期儒学的发展。

【说明】

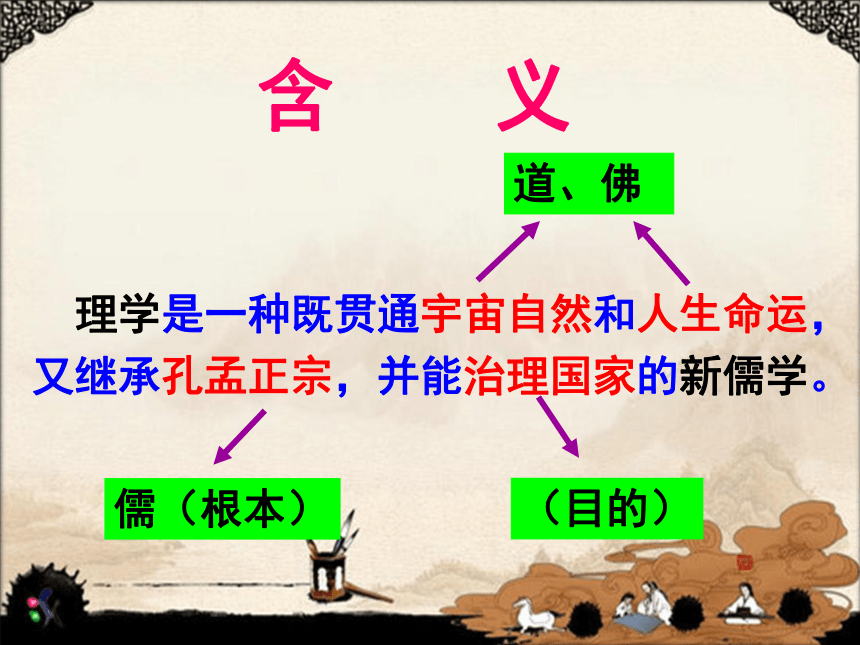

“周敦颐与张载的思想主张及贡献”等知识点为学生课外阅读内容。含 义 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)儒学的兴起春秋

战国秦汉隋唐开创沉重

打击成为正统地位

强化宋明新发展孔子

孟子

荀子董仲舒

汉武帝为什么会兴起理学?一、宋明理学创立的背景魏晋以来道教、佛教广泛传播对儒学的冲击 另类皇帝 梁武帝

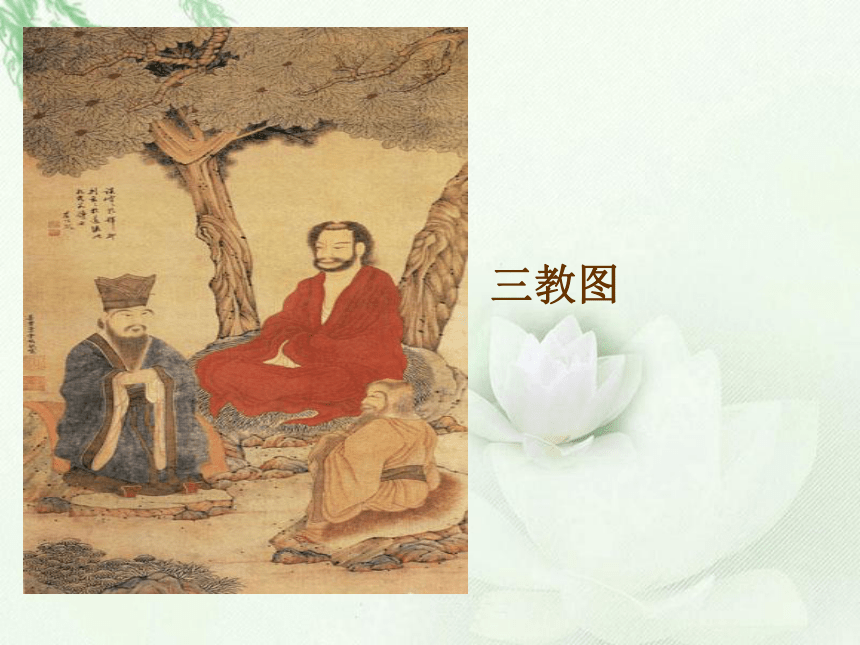

梁武帝名萧衍,自幼饱读儒家经书,一度又信奉道教,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后梁武帝又“舍道释佛”,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺,把推崇佛教推向戏剧性的高潮。三教图儒学吸收佛、道有效成分,更具理性化、思辨化(1)韩愈:“道统”思想

(2)李翱:“性命之源“

(3)北宋:儒学复兴运动“二程”

(程颢、程颐)理学的最高范畴“天理”二、理学的创立:北宋五子吾学虽有所受,天理二字却是自家体贴出来。 ——程颢 “理”或“天理”的含义

“理”是宋明理学的核心,是宇宙万物的本源,是离开事物而能独立存在的一种东西,是自然界和人类社会的主宰,是天下万物永恒的普遍法则。它体现在社会上是儒家“三纲五常”伦理道德,体现在人身上就是人性。 二程认为万物皆出于“天理”,即天理是世界的本体,认为“理”是永恒存在、无所不包的,先有“理”,然后产生万物,同时统辖万物。在天理的基础之上,号召建立与封建等级制度相适应的道德规范。“二程”

(程颢、程颐)理学的最高范畴“天理”(即封建社会的伦理道德和等级秩序)“仁”是天理的核心,是修养的最高境界理学的创立:北宋五子“孔颜之乐”眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。眉先生,胡后生,后生长于先生。朱熹三、理学的成熟理气论修养论社会政治论①理是根本②理先于气,理离不开气 ③万物之理归为一①“小学”和“大学”的日积月累循序渐进 ,即“慎思明辨“、“格物致知”②“仁”和“仁者”即爱心和责任①“道”的价值内涵?如何“得道” ?②儒家掌握“道”,有干政的天然权力③儒家干政的关键是“正君心”理学的成熟:朱熹(理学的集大成者)学生问:“昨谓未有天地之先,毕竟是先有理,如何?”

朱熹答:“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地。”

学生问:“理在先,气在后?”

朱熹答:“理与气本无先后之可言,但推上去时,却如理在先,气在后相似。”

——朱熹《朱子语类》 小学是事,如事君、事父兄等事。大学是发明此事之理,就上面讲究所以事君、事父兄等事是如何。

——《朱文公文集》穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹《童蒙须知》 ④“存天理,灭人欲”饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。

——朱熹《朱子语类》 “格物”就是了解天下万事万物的道理即穷理;“致知”就是心里明白了。“格物致知”即通过接触天下万事万物去体会、加深对先天存在的“理”的体验与最终贯通。★ ★ 四、发展:陆王心学陆九渊:心学开创者

⑴本心即天理 ⑵反对埋首书册,主张人生直接体悟

王守仁:心学集大成者

⑴天理即本心即良知

⑵修养关键在于“致良知”

⑶ 强调“知行合一”鹅湖之会:淳熙三年(1176),陆九渊和朱熹在江西信州(上饶)鹅湖寺进行了一场大辩论。朱熹把伦理纲常说成是客观存在的天理,而陆九渊则把伦理纲常说成是人人所固有的“本心”。朱熹认为道德修养要做“格物致知”的功夫,包括读“圣贤”的书;陆九渊认为“此心此理,我固有之”,只须存心养性就可恢复“本心”。于是朱熹说陆九渊的学问为“易简工夫”,陆九渊说朱熹的学问是“支离事业”。这就是有名的“鹅湖之会”。 陆九渊从小就聪明好思,三四岁时就向父亲提出“天地何所之”这样深邃的哲学问题;七八岁时,“举止异凡儿,见者敬之”。他读古书,见“宇宙”两字,别人解说道:“四方上下曰宇;往古来今曰宙。”他顿然大悟说:“宇宙内事乃己分内事;己分内事乃宇宙内事。”在京师,“士争从之游,言论感发,闻而兴起者甚众”。当时名望之高,每开讲席,学者群集,“户外屡满,耆老扶杖观听”。主观唯心主义“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”2、王守仁(明)(1)人心是世界万物的本源 王阳明和朋友赏风景,朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。另一个朋友打趣道:“哈哈!看来,我不认识的人,就如同没出生一样啦。”(2)“致良知”“致良知为圣人教人第一义” “致”就是达到;“良知”即本心,是人所固有的善性,就是“理”。“致良知”就是通过内心反省克服私欲,回复良知就能成为圣贤 。(3)“知行合一”“知行合一”:“知”和“行”是同一个活动的两个方面,不能缺一。知了要去行,不行不能算做真知。★ ★ 四、发展:陆王心学陆九渊:⑴本心即天理 ⑵反对埋首书册,主张人生直接体悟

王守仁:⑴天理即本心即良知。 ⑵修养关键在于“致良知”

⑶ 强调“知行合一”评价:标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成①内容上都认为“理”的核心是封建伦理道德

②目的上都为维护封建君主专制和封建统治秩序提供了理论依据理独立于人,是外在的;先有理后有万物,理是万物之本理存在于人心;心即理也,人心是万物之本通过研究学习致知(格物致知)通过内心反省致知(灵明致知)客观唯心主观唯心心学将一切合法性与合理性的根源从外在的天理转化为内在的良知,把客观唯心主义发展为主观唯心主义 (有人问程颐:如果有妇人死了丈夫,贫穷无所依靠,可不可以再嫁?)饿死事小,失节事大。

——(北宋)程 颐

三纲(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)五常(仁义礼智信五种道德准则),礼之大体。

——(南宋)朱 熹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——(南宋)文天祥

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

——(明)于 谦

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

——(清)林则徐借鉴发扬?批判抛弃?1.中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A.格物致知 B.发明本心

C.知行合一 D.万物皆只是一个天理B2.清风吹动旗幡,一人说是风动,一人说是幡动。禅宗六祖慧能说,不是风动,不是幡动,而是两位心动。在世界的本原问题上,与慧能的观点有相似之处的思想家是

A. 孔子 B. 程颢 C. 朱熹 D. 王阳明D

——宋明理学【基本要求】

知道程颢、程颐、朱熹、陆九渊、王守仁等宋明理学的代表人物;知道程朱理学与陆王心学的主要观点。

感受理学中无私无畏、襟怀磊落的精神价值。

【发展要求】

了解儒学复兴运动和理学出现的背景;说明宋明时期儒学的发展。

【说明】

“周敦颐与张载的思想主张及贡献”等知识点为学生课外阅读内容。含 义 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)儒学的兴起春秋

战国秦汉隋唐开创沉重

打击成为正统地位

强化宋明新发展孔子

孟子

荀子董仲舒

汉武帝为什么会兴起理学?一、宋明理学创立的背景魏晋以来道教、佛教广泛传播对儒学的冲击 另类皇帝 梁武帝

梁武帝名萧衍,自幼饱读儒家经书,一度又信奉道教,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后梁武帝又“舍道释佛”,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺,把推崇佛教推向戏剧性的高潮。三教图儒学吸收佛、道有效成分,更具理性化、思辨化(1)韩愈:“道统”思想

(2)李翱:“性命之源“

(3)北宋:儒学复兴运动“二程”

(程颢、程颐)理学的最高范畴“天理”二、理学的创立:北宋五子吾学虽有所受,天理二字却是自家体贴出来。 ——程颢 “理”或“天理”的含义

“理”是宋明理学的核心,是宇宙万物的本源,是离开事物而能独立存在的一种东西,是自然界和人类社会的主宰,是天下万物永恒的普遍法则。它体现在社会上是儒家“三纲五常”伦理道德,体现在人身上就是人性。 二程认为万物皆出于“天理”,即天理是世界的本体,认为“理”是永恒存在、无所不包的,先有“理”,然后产生万物,同时统辖万物。在天理的基础之上,号召建立与封建等级制度相适应的道德规范。“二程”

(程颢、程颐)理学的最高范畴“天理”(即封建社会的伦理道德和等级秩序)“仁”是天理的核心,是修养的最高境界理学的创立:北宋五子“孔颜之乐”眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。眉先生,胡后生,后生长于先生。朱熹三、理学的成熟理气论修养论社会政治论①理是根本②理先于气,理离不开气 ③万物之理归为一①“小学”和“大学”的日积月累循序渐进 ,即“慎思明辨“、“格物致知”②“仁”和“仁者”即爱心和责任①“道”的价值内涵?如何“得道” ?②儒家掌握“道”,有干政的天然权力③儒家干政的关键是“正君心”理学的成熟:朱熹(理学的集大成者)学生问:“昨谓未有天地之先,毕竟是先有理,如何?”

朱熹答:“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地。”

学生问:“理在先,气在后?”

朱熹答:“理与气本无先后之可言,但推上去时,却如理在先,气在后相似。”

——朱熹《朱子语类》 小学是事,如事君、事父兄等事。大学是发明此事之理,就上面讲究所以事君、事父兄等事是如何。

——《朱文公文集》穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹《童蒙须知》 ④“存天理,灭人欲”饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。

——朱熹《朱子语类》 “格物”就是了解天下万事万物的道理即穷理;“致知”就是心里明白了。“格物致知”即通过接触天下万事万物去体会、加深对先天存在的“理”的体验与最终贯通。★ ★ 四、发展:陆王心学陆九渊:心学开创者

⑴本心即天理 ⑵反对埋首书册,主张人生直接体悟

王守仁:心学集大成者

⑴天理即本心即良知

⑵修养关键在于“致良知”

⑶ 强调“知行合一”鹅湖之会:淳熙三年(1176),陆九渊和朱熹在江西信州(上饶)鹅湖寺进行了一场大辩论。朱熹把伦理纲常说成是客观存在的天理,而陆九渊则把伦理纲常说成是人人所固有的“本心”。朱熹认为道德修养要做“格物致知”的功夫,包括读“圣贤”的书;陆九渊认为“此心此理,我固有之”,只须存心养性就可恢复“本心”。于是朱熹说陆九渊的学问为“易简工夫”,陆九渊说朱熹的学问是“支离事业”。这就是有名的“鹅湖之会”。 陆九渊从小就聪明好思,三四岁时就向父亲提出“天地何所之”这样深邃的哲学问题;七八岁时,“举止异凡儿,见者敬之”。他读古书,见“宇宙”两字,别人解说道:“四方上下曰宇;往古来今曰宙。”他顿然大悟说:“宇宙内事乃己分内事;己分内事乃宇宙内事。”在京师,“士争从之游,言论感发,闻而兴起者甚众”。当时名望之高,每开讲席,学者群集,“户外屡满,耆老扶杖观听”。主观唯心主义“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”2、王守仁(明)(1)人心是世界万物的本源 王阳明和朋友赏风景,朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。另一个朋友打趣道:“哈哈!看来,我不认识的人,就如同没出生一样啦。”(2)“致良知”“致良知为圣人教人第一义” “致”就是达到;“良知”即本心,是人所固有的善性,就是“理”。“致良知”就是通过内心反省克服私欲,回复良知就能成为圣贤 。(3)“知行合一”“知行合一”:“知”和“行”是同一个活动的两个方面,不能缺一。知了要去行,不行不能算做真知。★ ★ 四、发展:陆王心学陆九渊:⑴本心即天理 ⑵反对埋首书册,主张人生直接体悟

王守仁:⑴天理即本心即良知。 ⑵修养关键在于“致良知”

⑶ 强调“知行合一”评价:标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成①内容上都认为“理”的核心是封建伦理道德

②目的上都为维护封建君主专制和封建统治秩序提供了理论依据理独立于人,是外在的;先有理后有万物,理是万物之本理存在于人心;心即理也,人心是万物之本通过研究学习致知(格物致知)通过内心反省致知(灵明致知)客观唯心主观唯心心学将一切合法性与合理性的根源从外在的天理转化为内在的良知,把客观唯心主义发展为主观唯心主义 (有人问程颐:如果有妇人死了丈夫,贫穷无所依靠,可不可以再嫁?)饿死事小,失节事大。

——(北宋)程 颐

三纲(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)五常(仁义礼智信五种道德准则),礼之大体。

——(南宋)朱 熹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——(南宋)文天祥

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

——(明)于 谦

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

——(清)林则徐借鉴发扬?批判抛弃?1.中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A.格物致知 B.发明本心

C.知行合一 D.万物皆只是一个天理B2.清风吹动旗幡,一人说是风动,一人说是幡动。禅宗六祖慧能说,不是风动,不是幡动,而是两位心动。在世界的本原问题上,与慧能的观点有相似之处的思想家是

A. 孔子 B. 程颢 C. 朱熹 D. 王阳明D

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史