【全优课堂】2014秋高中语文 第十一课 中国建筑的特征课件 新人教版必修5

文档属性

| 名称 | 【全优课堂】2014秋高中语文 第十一课 中国建筑的特征课件 新人教版必修5 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-10-08 14:13:13 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。11 中国建筑的特征名句赏读

①君子欲讷于言而敏于行。 ——《论语》

赏读:君子说话要谨慎而行动要敏捷。

②人不知而不愠,不亦君子乎? ——《论语》

赏读:别人不了解我,我却不生气,不也是君子吗?

③君子求诸己,小人求诸人。 ——《论语》

赏读:君子总是责备自己,从自身找缺点,找问题;小人常常把目光射向别人,找别人的缺点和不足。

文言拾贝

偏枯之药

鲁人有公孙绰者,告人曰:“我能起死人。”人问其故,对曰:“我固能治偏枯,今吾倍所以为偏枯之药,则可以起死人矣。”物固有可以为小,不可以为大;可以为半,不可以为全者也。【译文】 鲁国有个名叫公孙绰的人,告诉别人说:“我可以让死人活起来。”别人问其中的缘故,回答说:“我本来能够治疗偏瘫病的,现在我加倍使用治疗偏瘫的药,那么就可以让死人活起来了。”物件当然是可以弄小,但不可以弄大;可以将它分成(两)半,但不可以将两半合成原样。

【思悟】 这个故事告诉人们:事物有质与量的差别,我们不能混淆两者的界限。事物的用途有大有小,我们要恰如其分地使用它,绝不能无限度地乱用,机械地只从量的大小上类推,就会闹笑话,犯错误。词语辨析

捉摸·琢磨

“捉摸”指猜测,预料,多用于否定的意思。而“琢磨”指:①雕刻和打磨(玉石);②加工使精美(指文章等);③思索,考虑。

例句1:美出自心灵,出自作者的高尚情操。这样说似乎有点玄虚,其实美是不可捉摸的。

例句2:老张的话我琢磨了很久。

美不胜收·琳琅满目

都形容美好的事物很多。异:前者偏重在“来不及看,来不及欣赏”(胜:能承担或承受)。后者偏重在“满眼都是”。

例句1:天堂寨风景区白马大峡谷,所见皆景,层林尽染,色彩斑斓,美不胜收,游人畅游画中,乐此不疲。

例句2:这些寿礼陈列在坤宁宫的东西庑中,琳琅满目。 卡片摘要

1.作者作品

梁思成(1901—1972),中国近现代著名建筑学家、建筑教育家和建筑师,中国建筑教育的奠基人之一,中国古建筑研究的先驱者之一,中国古建筑和文物保护工作的倡导者之一。广东省新会人,其父梁启超。梁思成热爱中国传统文化,认为可以将中国的传统建筑形式,用类似语言翻译的方法转化到西方建筑的结构体系上,形成具有中国特色的新建筑。他还写出了《中国建筑史》《中国雕塑史》《清式营造则例》等专著。2.背景剖析

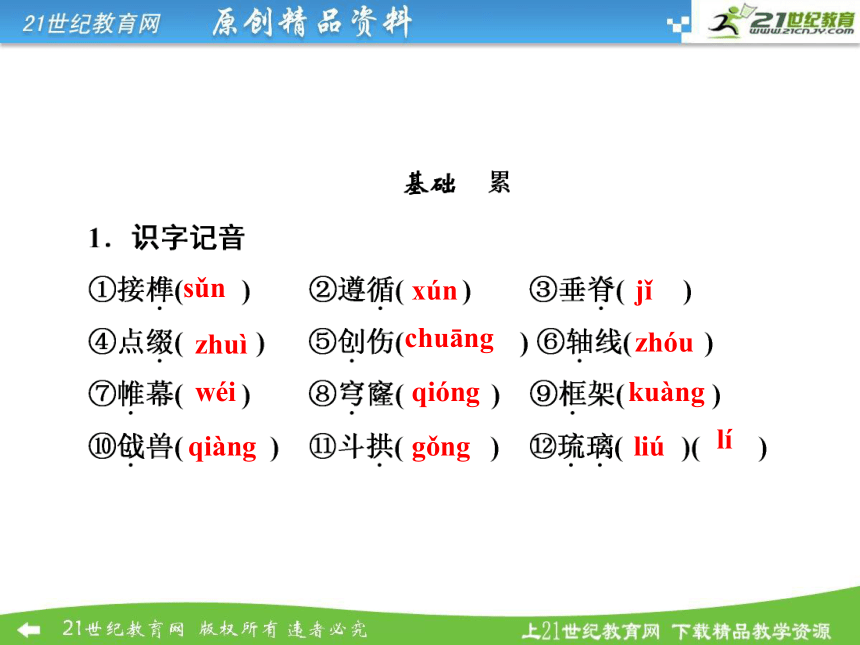

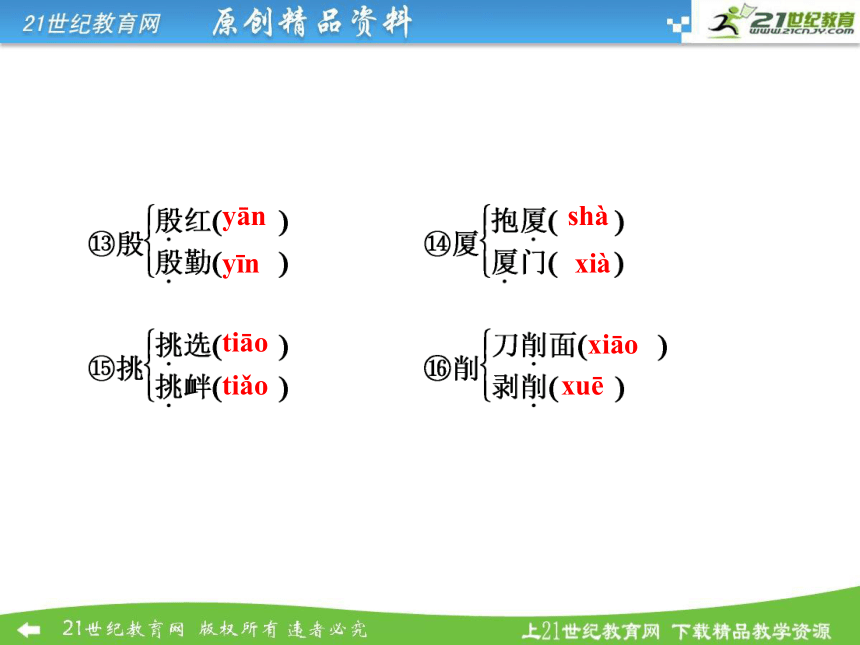

自1939年起担任中央博物院建筑史料编纂委员会主任的梁思成,从1942年开始着手编写《中国建筑史》,两年后完成。这是我国第一部由中国人自己编纂的比较完善、系统的中国建筑史,它的完成也实现了梁先生从20世纪20年代留美学习时就立下的夙愿——“《中国建筑史》要由中国人来写”。当时就读于美国宾夕法尼亚大学建筑系的梁思成,看到“欧洲各国对本国的古建筑已有系统的整理和研究,并写出本国的建筑史”,而日本学术界的许多知名学者也已着手研究中国建筑史,并取得了一定的成果。《中国建筑史》一书就是在这种时代背景下完成的,它无疑也是当时争取民族独立与解放运动的历史产物。sǔnxúnjǐzhuìchuāng zhóuwéiqióngkuàngqiànggǒngliúlíyānyīnshà xiàtiāotiǎoxiāo xuē妨防纺檐赡 瞻副幅辐廪凛檩3.词语解释

①墁:用砖、石等铺地面。

②榫头:竹、木、石制器物或构件上利用凹凸方式相接处凸出的部分。

③点缀:加以衬托或装饰,使原有事物更加美好;装点门面,应景儿,凑数儿。

④营造:经营建造;有计划、有目的地造。

⑤穹窿:指天空中间高四周下垂的样子,也泛指高起成拱形的。⑥帷幕:挂在较大的屋子里或舞台上的遮挡用的幕。

⑦牌楼:一种做装饰用的建筑物,多建于街市要冲或名胜之处,由两个或四个并列的柱子构成,柱间横梁上有斗拱,托起飞檐。

⑧角叶:门窗纵横木框相接处加钉的带装饰性的金属件,用以防止窗扇角或门角松脱歪斜。

⑨华表:华表是古代宫殿、陵墓等大型建筑物前面做装饰用的巨大石柱,柱身多雕刻龙凤等图案,上部横插着雕花的石板。是中国一种传统的建筑形式。4.文学常识

《中国建筑的特征》是我国著名的________家,清华大学教授________写的。

自然科学小论文的三个特点是________、________、________。建筑学 梁思成篇幅短科学性创造性1.中心主旨

本文运用简洁、严密、明晰的语言,通俗易懂地阐明了中国建筑体系在世界各民族数千年文化史中的地位、地理分布、形成年代和历史意义,重点概括了中国建筑在结构和装饰上的基本特征,提出了中国建筑学的“文法”理论,以及世界各民族建筑之间的“可译性”问题。 2.问题讨论

结合文中关于建筑的文法和词汇的说法,分析理解为何说中国的建筑艺术在世界上占有独特的地位。

明确:作者认为建筑有如文章一样,也有自己的创作风格和手法,参照写作的用法,将它称作建筑的“文法”。每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区、每个国家都会有区别别人的建筑式样,虽然有时会存在建筑样式上的雷同性,但从建筑的“文法”和“词汇”上来讲,这些相同的建筑在构件及其关系上是不同的。

从中国的建筑来看,其“文法”是独特的,采用了框架结构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,而木材结构的结构方法的运用,使中国的建筑区别于希腊、罗马摈弃木结构的建筑体系,同时发展了我国的新建筑。中国建筑的词汇如梁、柱、枋等又是独特的,它遵循中国建筑的框架、轮廓等“文法”创造出几千年留传下来的中国建筑体系。3.艺术特色

(1)文章层次清晰,逻辑性强。

本文的行文线索清晰,主次分明。介绍中国建筑的特征的过程系统有条理。以数字标号引领文章,层层阐述,娓娓道来,不会让人产生思绪混乱的现象。在论述我国建筑特征上,由整体到局部,由浅入深,层层剖析;在论证建筑“文法”和“词汇”在各种建筑中的差别及运用时,举例子、打比方、作比较等多种方法交叉使用,有力地论证了作者的观点。 (2)准确、精当的语言。

作为一篇要发表在论文期刊上的论文,作者特别注重文章的用词。在对特征、定义的诠释过程中,作者自始至终力图以最简洁最精当的言语来进行清晰明确的阐述,不模棱两可,让人读后不会产生不能够理解的感觉。同时,文章中关于建筑论说中,援引的建筑术语也都做到准确、普通。 (3)修辞手法的运用。

本文将深奥晦涩的建筑语言进行深入浅出地叙述说明,对每一建筑构件进行缜密细致地阐释,将建筑物的整体和构件形象地呈现在读者的面前。但文章对于理论来阐述,不是始终以理论来说教传授,而是运用比喻等修辞手法,尽量达到语言浅近,使理论形象化,使陌生的东西以熟悉的面孔展现在读者的面前。如建筑中的规律和手法,作者比喻成为建筑的“文法”等。4.结构图解课文内容

1.这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

2.两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

3.建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。大文章如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。发散迁移

白马湖的春日自然最好。山是青得要滴下来,水是满满的、软软的。小马路的两边,一株间一株地种着小桃与杨柳。小桃上各缀着几朵重瓣的红花,像夜空的疏星。杨柳在暖风里不住地摇曳。在这路上走着,时而听见锐而长的火车的笛声是别有风味的。在春天,不论是晴是雨,是月夜是黑夜,白马湖都好。雨中田里菜花的颜色最早鲜艳;黑夜虽什么不见,但可静静地受用春天的力量。夏夜也有好处,有月时可以在湖里划小船,四面满是青霭。船上望别的村庄,像是蜃楼海市,浮在水上,迷离惝恍的;有时听见人声或犬吠,大有世外之感。

若没有月呢,便在田野里看萤火。那萤火不是一星半点的,如你们在城中所见;那是成千成百的萤火。一片儿飞出来,像金线网似的,又像耍着许多火绳似的。只有一层使我愤恨。那里水田多,蚊子太多,而且几乎全闪闪烁烁是疟蚊子。我们一家都染了疟疾,至今三四年了,还有未断根的。蚊子多足以减少露坐夜谈或划船夜游的兴致,这未免是美中不足了。

(节选自朱自清《白马湖》) 点 拨

1.以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

2.以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

3.以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。思 考

本段运用了怎样的表现手法,其作用是什么?

【答案】本段调动了多种感觉来进行铺陈性描写,视觉形象有青的山,满的水,还有缀着几朵重瓣的红花,不住地摇曳的杨柳,浮在水上的村庄,成千成百的萤火。又有听觉,火车的笛声,暖风摇曳杨柳发出的声音,人声或犬吠。还有触觉,水是软软的,风是暖的。既写了白昼之景,又写了有月无月的夜之景,多角度、多层次、多侧面地写出了白马湖的春日的美好,既生动,又形象,还逼真。还用了比喻,把“小桃上各缀着几朵重瓣的红花”喻为“夜空的疏星”,写出了红花的“疏”“亮”;把月下浮在水上的村庄,喻为“蜃楼海市”,写出了村庄的迷离朦胧美;把一片儿飞出来的成千成百的萤火喻为“金线网”,喻为“火绳”,写出了亮的范围、密度、形态。【角度】

梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁,“中国建筑的个性乃即我民族之性格”“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌”。他满怀忧患意识地提醒后人:“一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显地代表着我们文化衰落,至于消失的现象。” (《中国建筑史》)

请以“民族精神和爱国情怀”为主题写一篇演讲稿。示例:

澎湃的心

首先需要澄清的是,爱国主义不是高谈阔论,每个人都有发言权,言语激进或保守都不能用来衡量爱国主义的深度。本来爱国主义不是用来谈的,但今时今日,爱国主义被许多东西所湮灭,也当奋笔疾书唤民醒,口出狂言愿君闻。如果具体地问爱国主义究竟是什么?每个人都有不同的答案,如果把所有的答案融合之后,恐怕篇幅足以和《四库全书》攀比。暂且以概述其精华而言,典型的就是杨家将,这个大家都不会陌生,之所以被历代当权者所歌颂、褒奖,无非是“忠君爱国”,但那是封建社会,去其“忠君”,取其“爱国”,全家为国征战沙场,马革裹尸,让你我热血青年所标榜,可见爱国主义:国家利益高于一切,牺牲生命也不足惜。西方社会认为我们原始,野蛮,胜利是用人数来获得的,但这都是些似是而非的答案,牺牲的人数多,证明战争的惨烈,同时更说明了指战员胸中那颗怀有着爱国主义的心,他们甘愿舍生取义。我认为在这个特定的环境下,舍生取义,完全可以由爱国主义来诠释。古语有云:武死战,文死谏。历史的长河中不但涌现了岳飞、杨家将等“武”型爱国者,而且不乏文天祥、陆游等“文”型爱国者。一篇篇饱含血泪的文章给了我们更多落泪泣珠的缘由,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺”这些耳熟能详的语句穿透了时空的界限,让我们拜读的时候热血沸腾。

爱国主义不分年龄,不分性别,不分职业,不分国度……所以敬爱的周总理说:“爱国主义是最普遍的感情。”

让我们的大脑如同电影一般,请随着我一起欣赏:

我依稀能看到在长津湖,松骨峰,上甘岭,古直木里……冲锋陷阵的志愿军战士。

我依稀能看到在北大荒开拓者的身影。

我依稀能看到在油井中用身体搅动的“铁人”们。

我依稀能看到为共和国打下夯实基础的前辈们。

①君子欲讷于言而敏于行。 ——《论语》

赏读:君子说话要谨慎而行动要敏捷。

②人不知而不愠,不亦君子乎? ——《论语》

赏读:别人不了解我,我却不生气,不也是君子吗?

③君子求诸己,小人求诸人。 ——《论语》

赏读:君子总是责备自己,从自身找缺点,找问题;小人常常把目光射向别人,找别人的缺点和不足。

文言拾贝

偏枯之药

鲁人有公孙绰者,告人曰:“我能起死人。”人问其故,对曰:“我固能治偏枯,今吾倍所以为偏枯之药,则可以起死人矣。”物固有可以为小,不可以为大;可以为半,不可以为全者也。【译文】 鲁国有个名叫公孙绰的人,告诉别人说:“我可以让死人活起来。”别人问其中的缘故,回答说:“我本来能够治疗偏瘫病的,现在我加倍使用治疗偏瘫的药,那么就可以让死人活起来了。”物件当然是可以弄小,但不可以弄大;可以将它分成(两)半,但不可以将两半合成原样。

【思悟】 这个故事告诉人们:事物有质与量的差别,我们不能混淆两者的界限。事物的用途有大有小,我们要恰如其分地使用它,绝不能无限度地乱用,机械地只从量的大小上类推,就会闹笑话,犯错误。词语辨析

捉摸·琢磨

“捉摸”指猜测,预料,多用于否定的意思。而“琢磨”指:①雕刻和打磨(玉石);②加工使精美(指文章等);③思索,考虑。

例句1:美出自心灵,出自作者的高尚情操。这样说似乎有点玄虚,其实美是不可捉摸的。

例句2:老张的话我琢磨了很久。

美不胜收·琳琅满目

都形容美好的事物很多。异:前者偏重在“来不及看,来不及欣赏”(胜:能承担或承受)。后者偏重在“满眼都是”。

例句1:天堂寨风景区白马大峡谷,所见皆景,层林尽染,色彩斑斓,美不胜收,游人畅游画中,乐此不疲。

例句2:这些寿礼陈列在坤宁宫的东西庑中,琳琅满目。 卡片摘要

1.作者作品

梁思成(1901—1972),中国近现代著名建筑学家、建筑教育家和建筑师,中国建筑教育的奠基人之一,中国古建筑研究的先驱者之一,中国古建筑和文物保护工作的倡导者之一。广东省新会人,其父梁启超。梁思成热爱中国传统文化,认为可以将中国的传统建筑形式,用类似语言翻译的方法转化到西方建筑的结构体系上,形成具有中国特色的新建筑。他还写出了《中国建筑史》《中国雕塑史》《清式营造则例》等专著。2.背景剖析

自1939年起担任中央博物院建筑史料编纂委员会主任的梁思成,从1942年开始着手编写《中国建筑史》,两年后完成。这是我国第一部由中国人自己编纂的比较完善、系统的中国建筑史,它的完成也实现了梁先生从20世纪20年代留美学习时就立下的夙愿——“《中国建筑史》要由中国人来写”。当时就读于美国宾夕法尼亚大学建筑系的梁思成,看到“欧洲各国对本国的古建筑已有系统的整理和研究,并写出本国的建筑史”,而日本学术界的许多知名学者也已着手研究中国建筑史,并取得了一定的成果。《中国建筑史》一书就是在这种时代背景下完成的,它无疑也是当时争取民族独立与解放运动的历史产物。sǔnxúnjǐzhuìchuāng zhóuwéiqióngkuàngqiànggǒngliúlíyānyīnshà xiàtiāotiǎoxiāo xuē妨防纺檐赡 瞻副幅辐廪凛檩3.词语解释

①墁:用砖、石等铺地面。

②榫头:竹、木、石制器物或构件上利用凹凸方式相接处凸出的部分。

③点缀:加以衬托或装饰,使原有事物更加美好;装点门面,应景儿,凑数儿。

④营造:经营建造;有计划、有目的地造。

⑤穹窿:指天空中间高四周下垂的样子,也泛指高起成拱形的。⑥帷幕:挂在较大的屋子里或舞台上的遮挡用的幕。

⑦牌楼:一种做装饰用的建筑物,多建于街市要冲或名胜之处,由两个或四个并列的柱子构成,柱间横梁上有斗拱,托起飞檐。

⑧角叶:门窗纵横木框相接处加钉的带装饰性的金属件,用以防止窗扇角或门角松脱歪斜。

⑨华表:华表是古代宫殿、陵墓等大型建筑物前面做装饰用的巨大石柱,柱身多雕刻龙凤等图案,上部横插着雕花的石板。是中国一种传统的建筑形式。4.文学常识

《中国建筑的特征》是我国著名的________家,清华大学教授________写的。

自然科学小论文的三个特点是________、________、________。建筑学 梁思成篇幅短科学性创造性1.中心主旨

本文运用简洁、严密、明晰的语言,通俗易懂地阐明了中国建筑体系在世界各民族数千年文化史中的地位、地理分布、形成年代和历史意义,重点概括了中国建筑在结构和装饰上的基本特征,提出了中国建筑学的“文法”理论,以及世界各民族建筑之间的“可译性”问题。 2.问题讨论

结合文中关于建筑的文法和词汇的说法,分析理解为何说中国的建筑艺术在世界上占有独特的地位。

明确:作者认为建筑有如文章一样,也有自己的创作风格和手法,参照写作的用法,将它称作建筑的“文法”。每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区、每个国家都会有区别别人的建筑式样,虽然有时会存在建筑样式上的雷同性,但从建筑的“文法”和“词汇”上来讲,这些相同的建筑在构件及其关系上是不同的。

从中国的建筑来看,其“文法”是独特的,采用了框架结构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,而木材结构的结构方法的运用,使中国的建筑区别于希腊、罗马摈弃木结构的建筑体系,同时发展了我国的新建筑。中国建筑的词汇如梁、柱、枋等又是独特的,它遵循中国建筑的框架、轮廓等“文法”创造出几千年留传下来的中国建筑体系。3.艺术特色

(1)文章层次清晰,逻辑性强。

本文的行文线索清晰,主次分明。介绍中国建筑的特征的过程系统有条理。以数字标号引领文章,层层阐述,娓娓道来,不会让人产生思绪混乱的现象。在论述我国建筑特征上,由整体到局部,由浅入深,层层剖析;在论证建筑“文法”和“词汇”在各种建筑中的差别及运用时,举例子、打比方、作比较等多种方法交叉使用,有力地论证了作者的观点。 (2)准确、精当的语言。

作为一篇要发表在论文期刊上的论文,作者特别注重文章的用词。在对特征、定义的诠释过程中,作者自始至终力图以最简洁最精当的言语来进行清晰明确的阐述,不模棱两可,让人读后不会产生不能够理解的感觉。同时,文章中关于建筑论说中,援引的建筑术语也都做到准确、普通。 (3)修辞手法的运用。

本文将深奥晦涩的建筑语言进行深入浅出地叙述说明,对每一建筑构件进行缜密细致地阐释,将建筑物的整体和构件形象地呈现在读者的面前。但文章对于理论来阐述,不是始终以理论来说教传授,而是运用比喻等修辞手法,尽量达到语言浅近,使理论形象化,使陌生的东西以熟悉的面孔展现在读者的面前。如建筑中的规律和手法,作者比喻成为建筑的“文法”等。4.结构图解课文内容

1.这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

2.两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

3.建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。大文章如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。发散迁移

白马湖的春日自然最好。山是青得要滴下来,水是满满的、软软的。小马路的两边,一株间一株地种着小桃与杨柳。小桃上各缀着几朵重瓣的红花,像夜空的疏星。杨柳在暖风里不住地摇曳。在这路上走着,时而听见锐而长的火车的笛声是别有风味的。在春天,不论是晴是雨,是月夜是黑夜,白马湖都好。雨中田里菜花的颜色最早鲜艳;黑夜虽什么不见,但可静静地受用春天的力量。夏夜也有好处,有月时可以在湖里划小船,四面满是青霭。船上望别的村庄,像是蜃楼海市,浮在水上,迷离惝恍的;有时听见人声或犬吠,大有世外之感。

若没有月呢,便在田野里看萤火。那萤火不是一星半点的,如你们在城中所见;那是成千成百的萤火。一片儿飞出来,像金线网似的,又像耍着许多火绳似的。只有一层使我愤恨。那里水田多,蚊子太多,而且几乎全闪闪烁烁是疟蚊子。我们一家都染了疟疾,至今三四年了,还有未断根的。蚊子多足以减少露坐夜谈或划船夜游的兴致,这未免是美中不足了。

(节选自朱自清《白马湖》) 点 拨

1.以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

2.以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

3.以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。思 考

本段运用了怎样的表现手法,其作用是什么?

【答案】本段调动了多种感觉来进行铺陈性描写,视觉形象有青的山,满的水,还有缀着几朵重瓣的红花,不住地摇曳的杨柳,浮在水上的村庄,成千成百的萤火。又有听觉,火车的笛声,暖风摇曳杨柳发出的声音,人声或犬吠。还有触觉,水是软软的,风是暖的。既写了白昼之景,又写了有月无月的夜之景,多角度、多层次、多侧面地写出了白马湖的春日的美好,既生动,又形象,还逼真。还用了比喻,把“小桃上各缀着几朵重瓣的红花”喻为“夜空的疏星”,写出了红花的“疏”“亮”;把月下浮在水上的村庄,喻为“蜃楼海市”,写出了村庄的迷离朦胧美;把一片儿飞出来的成千成百的萤火喻为“金线网”,喻为“火绳”,写出了亮的范围、密度、形态。【角度】

梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁,“中国建筑的个性乃即我民族之性格”“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌”。他满怀忧患意识地提醒后人:“一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显地代表着我们文化衰落,至于消失的现象。” (《中国建筑史》)

请以“民族精神和爱国情怀”为主题写一篇演讲稿。示例:

澎湃的心

首先需要澄清的是,爱国主义不是高谈阔论,每个人都有发言权,言语激进或保守都不能用来衡量爱国主义的深度。本来爱国主义不是用来谈的,但今时今日,爱国主义被许多东西所湮灭,也当奋笔疾书唤民醒,口出狂言愿君闻。如果具体地问爱国主义究竟是什么?每个人都有不同的答案,如果把所有的答案融合之后,恐怕篇幅足以和《四库全书》攀比。暂且以概述其精华而言,典型的就是杨家将,这个大家都不会陌生,之所以被历代当权者所歌颂、褒奖,无非是“忠君爱国”,但那是封建社会,去其“忠君”,取其“爱国”,全家为国征战沙场,马革裹尸,让你我热血青年所标榜,可见爱国主义:国家利益高于一切,牺牲生命也不足惜。西方社会认为我们原始,野蛮,胜利是用人数来获得的,但这都是些似是而非的答案,牺牲的人数多,证明战争的惨烈,同时更说明了指战员胸中那颗怀有着爱国主义的心,他们甘愿舍生取义。我认为在这个特定的环境下,舍生取义,完全可以由爱国主义来诠释。古语有云:武死战,文死谏。历史的长河中不但涌现了岳飞、杨家将等“武”型爱国者,而且不乏文天祥、陆游等“文”型爱国者。一篇篇饱含血泪的文章给了我们更多落泪泣珠的缘由,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺”这些耳熟能详的语句穿透了时空的界限,让我们拜读的时候热血沸腾。

爱国主义不分年龄,不分性别,不分职业,不分国度……所以敬爱的周总理说:“爱国主义是最普遍的感情。”

让我们的大脑如同电影一般,请随着我一起欣赏:

我依稀能看到在长津湖,松骨峰,上甘岭,古直木里……冲锋陷阵的志愿军战士。

我依稀能看到在北大荒开拓者的身影。

我依稀能看到在油井中用身体搅动的“铁人”们。

我依稀能看到为共和国打下夯实基础的前辈们。