2.2 细胞膜控制细胞与周围环境的联系课件(共42张PPT)高一生物学(浙科版2019必修1)

文档属性

| 名称 | 2.2 细胞膜控制细胞与周围环境的联系课件(共42张PPT)高一生物学(浙科版2019必修1) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-25 15:51:09 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

2.2 细胞膜控制细胞与周围环境的联系

第二章 细胞的结构

课程导入

你了解细胞膜吗?

细胞膜=质膜

细胞膜是细胞对外界环境的屏障,控制着物质的进出,保证了胞内环境的相对稳定,使细胞内的生命活动有序进行。

细胞膜的结构是如何与控制物质进出的功能相适应的呢?

一、活动:通过模拟实验探究膜的透过性

一些膜具有一定大小的孔径,水等小分子和离子可以自由通过,而蛋白质、淀粉等大分子则无法通过,这种膜称为半透膜。透析膜就是一种半透膜。如果我们将淀粉溶液和葡萄糖溶液分别装入透析袋里,那么,透析膜对两者的通透情况是否相同?细胞膜是否具有类似特性?

玻璃棒

透析袋

淀粉或葡萄糖溶液

蒸馏水

烧杯

透析膜实验装置示意图

两端用绳子系紧

目的要求

1. 尝试模拟实验的方法。

2. 推测细胞膜具有选择透过性。

材料用具

淀粉溶液,葡萄糖溶液,蒸馏水,碘-碘化钾溶液,本尼迪特试剂,透析袋,细线,烧杯,玻璃棒。

方法步骤

1. 取A、B两个透析袋,将等量的淀粉溶液和葡萄糖溶液分别装入A、B透析袋中。透析袋两端用细线系紧。

2. 将透析袋一端的细线绑在玻璃棒中央,透析袋置于烧杯内,玻璃棒横置于烧杯上方。

3. 向烧杯内注入等量蒸馏水,直至淹没透析袋。向A组透析袋外面的蒸馏水中加入适量碘-碘化钾溶液。

4. 静置12h。观察A组实验现象;取B组透析袋外面的蒸馏水2mL,加入2mL本尼迪特试剂,热水浴2~3min,观察颜色变化。

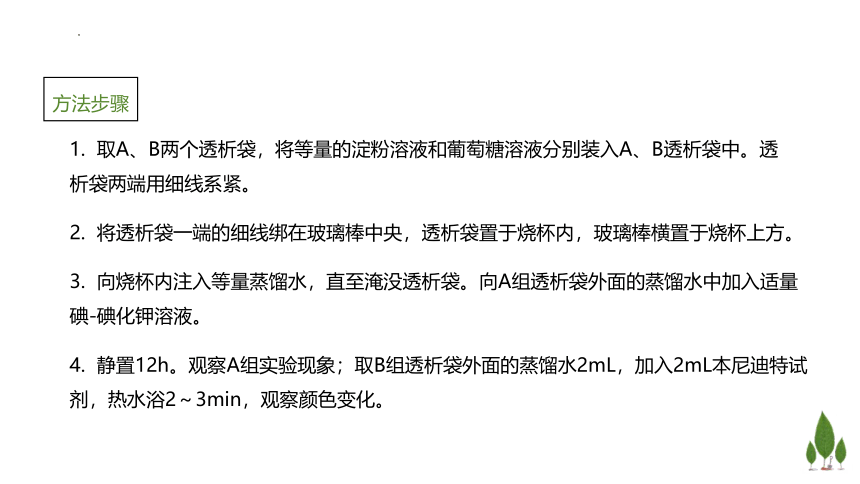

A

淀粉

向A透析袋外面的蒸馏水中加入适量碘-碘化钾溶液,静置12h后

1. A组加入碘-碘化钾后,烧杯内蒸馏水呈现什么颜色?

淡棕色

静置12h后颜色又如何?原因是什么?

蒸馏水恢复澄清,碘离子扩散进入透析袋内

透析袋内淀粉溶液颜色有何变化?

由无色变蓝色

2. A组实验说明了什么呢?

碘离子可以通过透析膜,而淀粉分子不可以

A组实验

B

葡萄糖

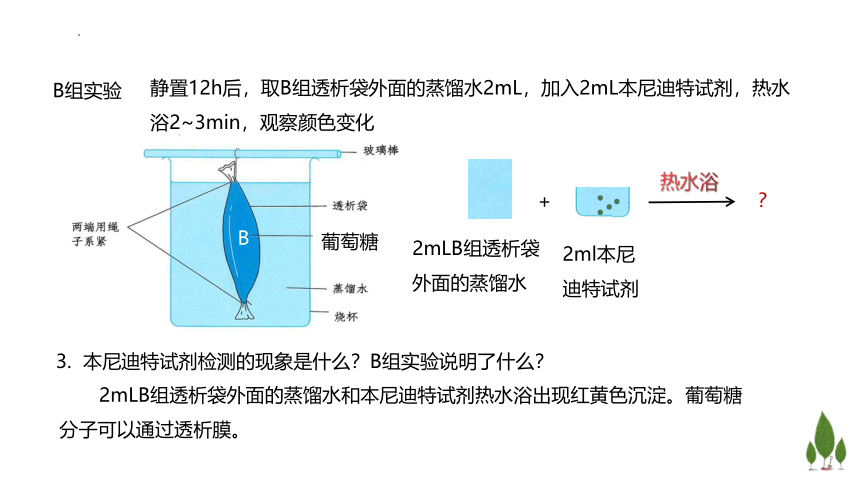

静置12h后,取B组透析袋外面的蒸馏水2mL,加入2mL本尼迪特试剂,热水浴2~3min,观察颜色变化

+

2mLB组透析袋外面的蒸馏水

2ml本尼迪特试剂

热水浴

3. 本尼迪特试剂检测的现象是什么?B组实验说明了什么?

2mLB组透析袋外面的蒸馏水和本尼迪特试剂热水浴出现红黄色沉淀。葡萄糖分子可以通过透析膜。

B组实验

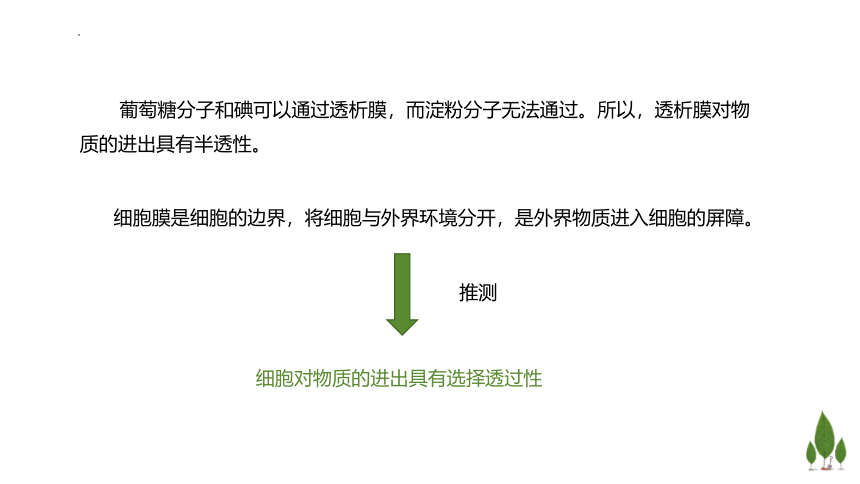

细胞膜是细胞的边界,将细胞与外界环境分开,是外界物质进入细胞的屏障。

葡萄糖分子和碘可以通过透析膜,而淀粉分子无法通过。所以,透析膜对物质的进出具有半透性。

细胞对物质的进出具有选择透过性

推测

二、细胞膜具有选择透过性

选择透过性(功能特性):细胞膜可以控制物质进出,选择性地吸收营养物质和排出代谢产物,保持细胞内生化反应有序进行。

(1)海带细胞能源源不断地从周围的海水中吸收碘,使得碘在细胞内的浓度远高于周围海水;

(2)人体组织细胞将胞外K+移入膜内,同时将胞内Na+移出膜外,使得胞内K+浓度约为胞外的30倍,胞外Na+浓度约为胞内的12倍。

例如:

三、细胞膜的研究历程

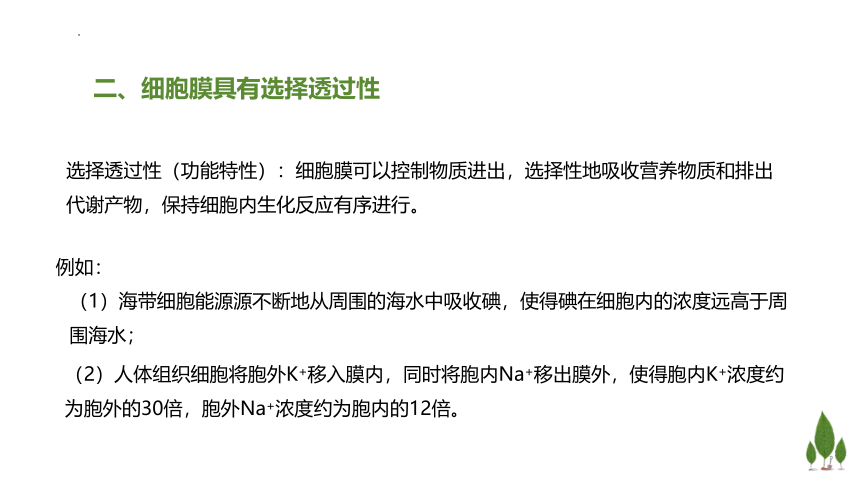

1. 1895年,欧文顿(E.Overton)用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次实验,发现细胞膜对不同物质的通透性不一样:凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出了“膜由脂质组成”。

●

●

不溶于脂质的物质

溶于脂质的物质

细胞膜

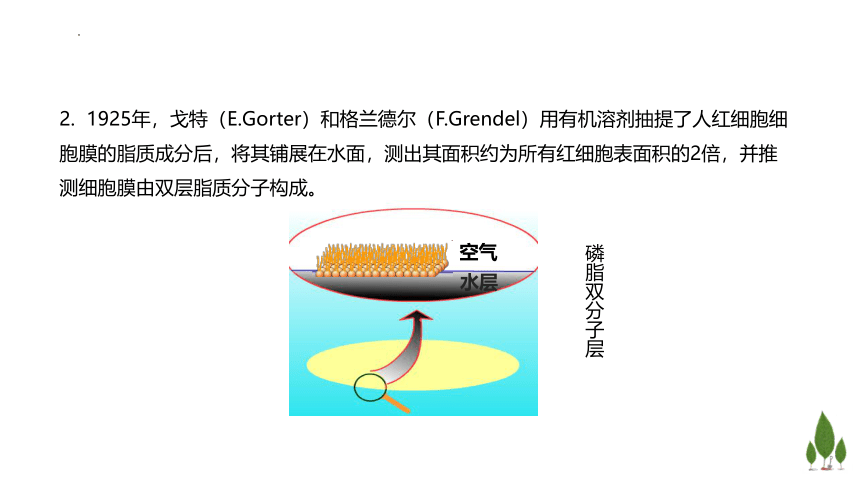

2. 1925年,戈特(E.Gorter)和格兰德尔(F.Grendel)用有机溶剂抽提了人红细胞细胞膜的脂质成分后,将其铺展在水面,测出其面积约为所有红细胞表面积的2倍,并推测细胞膜由双层脂质分子构成。

水层

空气

磷脂双分子层

3. 丹尼利(J.Danielli)和戴维森(H.Davson)发现细胞膜的表面张力比油-水界面的张力低得多,推测出膜中含有蛋白质,从而提出了“蛋白质-脂质-蛋白质”的“三明治”模型,认为细胞膜是由双层脂质分子及其内外表面附着的蛋白质共同构成。

蛋白质

亲水区

疏水区

亲水区

4. 1959年,罗伯逊(J.D.Robertson)根据电镜超薄切片疏水区中细胞膜展现的暗-亮-暗三条亲水区带,推测两边暗的条带是蛋白质,中间亮的部分是脂双层分子。之后,罗伯逊在“三明治”模型的基础上提出了单位膜模型,推断所有的生物膜都由蛋白质-脂质-蛋白质构成。“三明治”模型和单位膜模型的不足之处是把脂质看成静态的刚性结构。

许多实验如细胞融合,证明生物膜中的蛋白质是可流动的。之后的冰冻蚀刻实验观察到细胞膜的断裂面有许多镶嵌在膜上、深浅不一的蛋白质颗粒。

细胞外

细胞内

冰冻蚀刻实验观察到的细胞膜断裂面示意图

5. 在此基础上,辛格和尼克尔森于1972年提出生物膜的流动镶嵌模型,强调膜结构的流动性和不对称性,得到许多实验的支持,获得一致认可。随后,有学者在流动镶嵌模型的基础上,提出生物膜的脂质可从流动性变为结晶态,也就是从无序状态变为有序状态,而这一过程是可逆的,具有这种特性的脂质在生物膜上呈小片的点状分布,这就是晶格镶嵌模型。另有学者提出生物膜是由具有不同流动性的板块镶嵌而成的板块镶嵌学说。这些都可以看作是对流动镶嵌模型的补充和发展。

6. 20世纪80年代,有人提出生物膜有许多胆固醇聚集的微结构区,就像水面上漂浮的竹筏一样,称为脂筏模型。脂筏位于生物膜的外侧,胆固醇与磷脂相互作用,形成了脂筏的基本结构。一些膜蛋白与脂筏表面的化学基团结合,被“锚定”在一起,构成了生物膜上分子排列紧密、结构相对稳定的特定区域。所以,脂筏像个蛋白质停泊平台一样,有助于蛋白质执行相应功能。

膜蛋白

脂筏

糖脂

糖蛋白

四、细胞膜主要由磷脂和蛋白质构成

1. 磷脂

元素组成:C、H、O、N、P

头部含N和P,具有亲水性,也称极性

尾部由2条脂肪酸链构成,具疏水性,也称非极性

亲水性头部

疏水性尾部

如果有一个水槽,把磷脂分子铺在水面上,磷脂分子将如何在水—空气界面上排布?

与水亲和的亲水头部分布在水中,而两条疏水尾与水不亲和,因此受到水分子的排斥而朝向空气中。

动动手

空气

水

空气

水

如果搅动水槽中的水,迫使磷脂分子进入水溶液中,磷脂分子在水溶液中又将如何分布?

磷脂分子的疏水尾由于受到斥力而自发的聚集起来,形成一个脂分子团,亲水头部向外,疏水尾部朝内。

动动手

水

正常情况下细胞膜一般处于什么环境?

磷脂分子形成两层分子,亲水头部分别在两侧朝向外部的水溶液,疏水尾部相对排列在内。

磷脂双分子层——细胞膜的基本骨架

水溶液环境

水溶液环境

磷脂分子其一端含有P元素,形成磷脂的“头”,具有亲水性,也称极性;另一端含有2条长长的脂肪酸链,形成磷脂的2个 “尾’,具有疏水性,也称非极性。正是由于具有这样特殊的结构,在水中,不同磷脂分子疏水性的尾部相对排列,内部形成一个疏水的环境;而亲水性的头部则朝向外侧,与水接触。

亲水性头部

疏水性尾部

生活中,我们手上粘上油渍等污渍,很难用水冲洗干净。这时我们便会在手上“打”上肥皂,轻搓几下,再用水冲洗,就很容易洗干净了。

生活小资料

肥皂的主要成分与磷脂结构类似,是一端具有亲水性,另一端具有疏水性的两性分子。洗涤时,肥皂中两性分子的疏水端与油脂结合,将油脂包围起来,亲水端与周围的水分子结合,这样,被包裹的油脂在水中分散并形成乳浊液,再经过摩擦、振动,就被水冲洗掉了。

织物

织物

油脂分子

肥皂中的两性分子

水溶液

2. 膜蛋白

受体蛋白:接收外界信息或刺激,激活细胞内相应生理生化反应,在细胞与外界的信息交流和细胞识别中发挥重要作用,如胰岛素受体。

细胞膜上的蛋白质统称为膜蛋白。

细胞膜的功能主要通过膜蛋白来实现。

转运蛋白:选择性地吸收或排出特定物质,控制其进出细胞,例如,细胞吸收离子、葡萄糖、氨基酸等营养物质都需要通过特定的转运蛋白来完成。

酶蛋白:催化特定化学反应,例如,小肠上皮细胞的某些膜蛋白可促进食物中营养物质的消化分解。

膜蛋白也和磷脂分子一样,有水溶性部分和脂溶性部分。

小资料——细胞外被

细胞外被又称糖萼,存在于细胞膜外表面,由多糖与细胞膜中的蛋白质或脂质结合而成,是细胞膜的正常成分。细胞外被不仅对细胞膜起保护作用,而且在细胞识别过程中起重要作用。

最早关于细胞识别的观察,是将两种不同的海绵动物的细胞分散成单个细胞,然后混合培养。结果发现,只有同种海绵的细胞才能结合在一起。这说明细胞能相互识别。通过对细胞表面成分的分析,发现两种海绵细胞表面的糖蛋

白有差异,其差异主要表现为糖类的不同。

细胞膜的功能主要通过膜蛋白来实现,通常细胞的功能越多,其膜蛋白的种类和数量就越多。

蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。

3. 胆固醇

胆固醇

胆固醇存在于动物细胞膜中,占细胞膜所有脂质的10%~30%。能保持细胞膜的稳定性。

这种双重的调节作用取决于环境和胆固醇的数量。

胆固醇对细胞膜的磷脂分子具有双重调节作用:

(1)通过和脂肪酸链相互作用,限制其运动,增加其有序性

(2)将磷脂分子隔开增强其运动性

外侧磷脂分子胆固醇>内侧

例如,环境温度较低时,胆固醇有助于保持细胞膜的柔韧性;细胞膜外侧磷脂分子中胆固醇的含量往往高于内侧.因此内侧的磷脂活动性较弱。

胆固醇分子主要位于磷脂双分子层的疏水环境中,具有一个很小的亲水基团,与磷脂头部连接。

五、生物膜具有流动性

除细胞膜外,细胞内还存在其他的膜结构,它们构成了细胞核等多种结构的边界。细胞内所有的膜称为生物膜(biomembrane)。虽然细胞内不同部位的膜功能有所不同,但它们都具有相似的物质组成和空间结构。

1. 生物膜

一些实验表明,生物膜并不是刚性的固态结构。1970年,科学家进行了著名的人鼠细胞融合实验。

诱导

融合

人细胞

鼠细胞

荧光标记 蛋白质

40分钟后

370C

先通过一此方法使人和小鼠的细胞融合成一个细胞,再用绿色荧光染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子,用红色荧光染料标记人细胞表面的蛋白质分子。开始时,融合的细胞一半呈现绿色,一半呈现红色。在370C下培养40min后,两种颜色的荧光在整个细胞中都呈均匀分布。这表明细胞膜的蛋白质是呈流动状态的。

流动镶嵌模型理论主要包括:

(1)磷脂双分子层构成了生物膜的基本支架。

(3)磷脂和蛋白质位置不是固定的,生物膜具有一定流动性。

(2)蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的全部或部分嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,体现了膜内外结构的不对称性。

辛格和尼克尔森在多个实验基础上提出生物膜的流动镶嵌模型

结构特性

外侧

蛋白质

糖蛋白

磷脂

内侧

胆固醇

细胞外被(糖萼)

原因:青霉素抑制细菌合成肽聚糖。因为不能合成细胞壁物质,细菌就不能生长和繁殖,所以青霉素能杀菌。

事例1:青霉素为什么能杀菌?

事例2:参天大树之所以能挺立?

原因:靠死细胞的细胞壁支撑、支持作用。

【思考】

六、细胞壁是植物、真菌和大多数原核细胞的外层结构

☆1. 位置:

细胞膜外面

☆2. 成分:

植物:纤维素和果胶

细菌:肽聚糖

真菌:几丁质/壳多糖

☆3. 功能:

①保护细胞

②维持细胞形态

③加强细胞的机械强度

④参与细胞间的相互粘连,是激素等化学信号传递的介质和通路。

全透性

细胞壁

细胞膜

叶绿体

细胞核

液泡

细胞质

膳食纤维

谷物、蔬菜、水果等食物中所含的纤维素被称为膳食纤维,它虽然并不能被人体消化吸收,却有着重要的生理作用。膳食纤维吸水性很强,吸水后在肠胃中与其他食物交织在一起,减缓血糖等营养物质的吸收,避免血糖迅速升高,有利于维持血糖平衡。另外,吸水后的膳食纤维促进肠道蠕动,增加粪便体积,滅少便秘的发生。所以,在日常生活中,适当增加膳食纤维的摄入,可减少肥胖、糖尿病、高血脂和肠道方面疾病的发生。

巩固练习

1. 生物膜具有流动性是指( )

A. 整个细胞膜具有流动性

B. 细胞膜上的磷脂是静止的,蛋白质具有流动性

C. 细胞膜中磷脂和大多数蛋白质都具有流动性

D. 细胞膜上的蛋白质是静止的,磷脂具有流动性

C

2. 细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。下列有关这一功能的理解,不正确的是( )

A. 细胞需要的物质可以进出细胞

B. 细胞不需要或对细胞有害的物质一般不能进入细胞

C. 细胞中的成分如核酸等不会流失到细胞外

D. 由于细胞膜的存在,致病的病毒、细菌等不能进入细胞

D

3. 将紫色萝卜的块根切成小块放入清水中,水的颜色无明显变化。若对其进行加温,随着水温的升高,水的颜色会逐渐变红。其原因是( )

A. 细胞壁在升温的过程中受到破坏

B. 水温升高,花青素的溶解度加大

C. 升温使生物膜被破坏而丧失功能

D. 升温使水中的化学物质发生了反应

C

4. 下列关于植物细胞细胞壁的叙述中,错误的是( )

A.主要由纤维素组成

B.不具有选择透性

C.具有支撑和保护作用

D.其组成与细菌、真菌的细胞壁成分相同

D

5.如图为质膜的亚显微结构模式图,有关说法不正确的是( )

A.①表示质膜外表面有些糖分与膜蛋白结合为糖蛋白

B.②和③大都是运动的

C.③构成质膜的基本骨架,与物质进出无关

D.质膜保障了细胞内部环境的相对稳定

C

6. 如图为细胞膜结构模型示意图,①~③表示构成细胞膜的物质,下列叙述错误的是( )

A.①是糖蛋白

B.③是磷脂双分子层

C.细胞膜结构中只有③具有流动性

D.细胞膜的功能主要与①②的种类和数量有关

C

THANKS

2.2 细胞膜控制细胞与周围环境的联系

第二章 细胞的结构

课程导入

你了解细胞膜吗?

细胞膜=质膜

细胞膜是细胞对外界环境的屏障,控制着物质的进出,保证了胞内环境的相对稳定,使细胞内的生命活动有序进行。

细胞膜的结构是如何与控制物质进出的功能相适应的呢?

一、活动:通过模拟实验探究膜的透过性

一些膜具有一定大小的孔径,水等小分子和离子可以自由通过,而蛋白质、淀粉等大分子则无法通过,这种膜称为半透膜。透析膜就是一种半透膜。如果我们将淀粉溶液和葡萄糖溶液分别装入透析袋里,那么,透析膜对两者的通透情况是否相同?细胞膜是否具有类似特性?

玻璃棒

透析袋

淀粉或葡萄糖溶液

蒸馏水

烧杯

透析膜实验装置示意图

两端用绳子系紧

目的要求

1. 尝试模拟实验的方法。

2. 推测细胞膜具有选择透过性。

材料用具

淀粉溶液,葡萄糖溶液,蒸馏水,碘-碘化钾溶液,本尼迪特试剂,透析袋,细线,烧杯,玻璃棒。

方法步骤

1. 取A、B两个透析袋,将等量的淀粉溶液和葡萄糖溶液分别装入A、B透析袋中。透析袋两端用细线系紧。

2. 将透析袋一端的细线绑在玻璃棒中央,透析袋置于烧杯内,玻璃棒横置于烧杯上方。

3. 向烧杯内注入等量蒸馏水,直至淹没透析袋。向A组透析袋外面的蒸馏水中加入适量碘-碘化钾溶液。

4. 静置12h。观察A组实验现象;取B组透析袋外面的蒸馏水2mL,加入2mL本尼迪特试剂,热水浴2~3min,观察颜色变化。

A

淀粉

向A透析袋外面的蒸馏水中加入适量碘-碘化钾溶液,静置12h后

1. A组加入碘-碘化钾后,烧杯内蒸馏水呈现什么颜色?

淡棕色

静置12h后颜色又如何?原因是什么?

蒸馏水恢复澄清,碘离子扩散进入透析袋内

透析袋内淀粉溶液颜色有何变化?

由无色变蓝色

2. A组实验说明了什么呢?

碘离子可以通过透析膜,而淀粉分子不可以

A组实验

B

葡萄糖

静置12h后,取B组透析袋外面的蒸馏水2mL,加入2mL本尼迪特试剂,热水浴2~3min,观察颜色变化

+

2mLB组透析袋外面的蒸馏水

2ml本尼迪特试剂

热水浴

3. 本尼迪特试剂检测的现象是什么?B组实验说明了什么?

2mLB组透析袋外面的蒸馏水和本尼迪特试剂热水浴出现红黄色沉淀。葡萄糖分子可以通过透析膜。

B组实验

细胞膜是细胞的边界,将细胞与外界环境分开,是外界物质进入细胞的屏障。

葡萄糖分子和碘可以通过透析膜,而淀粉分子无法通过。所以,透析膜对物质的进出具有半透性。

细胞对物质的进出具有选择透过性

推测

二、细胞膜具有选择透过性

选择透过性(功能特性):细胞膜可以控制物质进出,选择性地吸收营养物质和排出代谢产物,保持细胞内生化反应有序进行。

(1)海带细胞能源源不断地从周围的海水中吸收碘,使得碘在细胞内的浓度远高于周围海水;

(2)人体组织细胞将胞外K+移入膜内,同时将胞内Na+移出膜外,使得胞内K+浓度约为胞外的30倍,胞外Na+浓度约为胞内的12倍。

例如:

三、细胞膜的研究历程

1. 1895年,欧文顿(E.Overton)用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次实验,发现细胞膜对不同物质的通透性不一样:凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出了“膜由脂质组成”。

●

●

不溶于脂质的物质

溶于脂质的物质

细胞膜

2. 1925年,戈特(E.Gorter)和格兰德尔(F.Grendel)用有机溶剂抽提了人红细胞细胞膜的脂质成分后,将其铺展在水面,测出其面积约为所有红细胞表面积的2倍,并推测细胞膜由双层脂质分子构成。

水层

空气

磷脂双分子层

3. 丹尼利(J.Danielli)和戴维森(H.Davson)发现细胞膜的表面张力比油-水界面的张力低得多,推测出膜中含有蛋白质,从而提出了“蛋白质-脂质-蛋白质”的“三明治”模型,认为细胞膜是由双层脂质分子及其内外表面附着的蛋白质共同构成。

蛋白质

亲水区

疏水区

亲水区

4. 1959年,罗伯逊(J.D.Robertson)根据电镜超薄切片疏水区中细胞膜展现的暗-亮-暗三条亲水区带,推测两边暗的条带是蛋白质,中间亮的部分是脂双层分子。之后,罗伯逊在“三明治”模型的基础上提出了单位膜模型,推断所有的生物膜都由蛋白质-脂质-蛋白质构成。“三明治”模型和单位膜模型的不足之处是把脂质看成静态的刚性结构。

许多实验如细胞融合,证明生物膜中的蛋白质是可流动的。之后的冰冻蚀刻实验观察到细胞膜的断裂面有许多镶嵌在膜上、深浅不一的蛋白质颗粒。

细胞外

细胞内

冰冻蚀刻实验观察到的细胞膜断裂面示意图

5. 在此基础上,辛格和尼克尔森于1972年提出生物膜的流动镶嵌模型,强调膜结构的流动性和不对称性,得到许多实验的支持,获得一致认可。随后,有学者在流动镶嵌模型的基础上,提出生物膜的脂质可从流动性变为结晶态,也就是从无序状态变为有序状态,而这一过程是可逆的,具有这种特性的脂质在生物膜上呈小片的点状分布,这就是晶格镶嵌模型。另有学者提出生物膜是由具有不同流动性的板块镶嵌而成的板块镶嵌学说。这些都可以看作是对流动镶嵌模型的补充和发展。

6. 20世纪80年代,有人提出生物膜有许多胆固醇聚集的微结构区,就像水面上漂浮的竹筏一样,称为脂筏模型。脂筏位于生物膜的外侧,胆固醇与磷脂相互作用,形成了脂筏的基本结构。一些膜蛋白与脂筏表面的化学基团结合,被“锚定”在一起,构成了生物膜上分子排列紧密、结构相对稳定的特定区域。所以,脂筏像个蛋白质停泊平台一样,有助于蛋白质执行相应功能。

膜蛋白

脂筏

糖脂

糖蛋白

四、细胞膜主要由磷脂和蛋白质构成

1. 磷脂

元素组成:C、H、O、N、P

头部含N和P,具有亲水性,也称极性

尾部由2条脂肪酸链构成,具疏水性,也称非极性

亲水性头部

疏水性尾部

如果有一个水槽,把磷脂分子铺在水面上,磷脂分子将如何在水—空气界面上排布?

与水亲和的亲水头部分布在水中,而两条疏水尾与水不亲和,因此受到水分子的排斥而朝向空气中。

动动手

空气

水

空气

水

如果搅动水槽中的水,迫使磷脂分子进入水溶液中,磷脂分子在水溶液中又将如何分布?

磷脂分子的疏水尾由于受到斥力而自发的聚集起来,形成一个脂分子团,亲水头部向外,疏水尾部朝内。

动动手

水

正常情况下细胞膜一般处于什么环境?

磷脂分子形成两层分子,亲水头部分别在两侧朝向外部的水溶液,疏水尾部相对排列在内。

磷脂双分子层——细胞膜的基本骨架

水溶液环境

水溶液环境

磷脂分子其一端含有P元素,形成磷脂的“头”,具有亲水性,也称极性;另一端含有2条长长的脂肪酸链,形成磷脂的2个 “尾’,具有疏水性,也称非极性。正是由于具有这样特殊的结构,在水中,不同磷脂分子疏水性的尾部相对排列,内部形成一个疏水的环境;而亲水性的头部则朝向外侧,与水接触。

亲水性头部

疏水性尾部

生活中,我们手上粘上油渍等污渍,很难用水冲洗干净。这时我们便会在手上“打”上肥皂,轻搓几下,再用水冲洗,就很容易洗干净了。

生活小资料

肥皂的主要成分与磷脂结构类似,是一端具有亲水性,另一端具有疏水性的两性分子。洗涤时,肥皂中两性分子的疏水端与油脂结合,将油脂包围起来,亲水端与周围的水分子结合,这样,被包裹的油脂在水中分散并形成乳浊液,再经过摩擦、振动,就被水冲洗掉了。

织物

织物

油脂分子

肥皂中的两性分子

水溶液

2. 膜蛋白

受体蛋白:接收外界信息或刺激,激活细胞内相应生理生化反应,在细胞与外界的信息交流和细胞识别中发挥重要作用,如胰岛素受体。

细胞膜上的蛋白质统称为膜蛋白。

细胞膜的功能主要通过膜蛋白来实现。

转运蛋白:选择性地吸收或排出特定物质,控制其进出细胞,例如,细胞吸收离子、葡萄糖、氨基酸等营养物质都需要通过特定的转运蛋白来完成。

酶蛋白:催化特定化学反应,例如,小肠上皮细胞的某些膜蛋白可促进食物中营养物质的消化分解。

膜蛋白也和磷脂分子一样,有水溶性部分和脂溶性部分。

小资料——细胞外被

细胞外被又称糖萼,存在于细胞膜外表面,由多糖与细胞膜中的蛋白质或脂质结合而成,是细胞膜的正常成分。细胞外被不仅对细胞膜起保护作用,而且在细胞识别过程中起重要作用。

最早关于细胞识别的观察,是将两种不同的海绵动物的细胞分散成单个细胞,然后混合培养。结果发现,只有同种海绵的细胞才能结合在一起。这说明细胞能相互识别。通过对细胞表面成分的分析,发现两种海绵细胞表面的糖蛋

白有差异,其差异主要表现为糖类的不同。

细胞膜的功能主要通过膜蛋白来实现,通常细胞的功能越多,其膜蛋白的种类和数量就越多。

蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。

3. 胆固醇

胆固醇

胆固醇存在于动物细胞膜中,占细胞膜所有脂质的10%~30%。能保持细胞膜的稳定性。

这种双重的调节作用取决于环境和胆固醇的数量。

胆固醇对细胞膜的磷脂分子具有双重调节作用:

(1)通过和脂肪酸链相互作用,限制其运动,增加其有序性

(2)将磷脂分子隔开增强其运动性

外侧磷脂分子胆固醇>内侧

例如,环境温度较低时,胆固醇有助于保持细胞膜的柔韧性;细胞膜外侧磷脂分子中胆固醇的含量往往高于内侧.因此内侧的磷脂活动性较弱。

胆固醇分子主要位于磷脂双分子层的疏水环境中,具有一个很小的亲水基团,与磷脂头部连接。

五、生物膜具有流动性

除细胞膜外,细胞内还存在其他的膜结构,它们构成了细胞核等多种结构的边界。细胞内所有的膜称为生物膜(biomembrane)。虽然细胞内不同部位的膜功能有所不同,但它们都具有相似的物质组成和空间结构。

1. 生物膜

一些实验表明,生物膜并不是刚性的固态结构。1970年,科学家进行了著名的人鼠细胞融合实验。

诱导

融合

人细胞

鼠细胞

荧光标记 蛋白质

40分钟后

370C

先通过一此方法使人和小鼠的细胞融合成一个细胞,再用绿色荧光染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子,用红色荧光染料标记人细胞表面的蛋白质分子。开始时,融合的细胞一半呈现绿色,一半呈现红色。在370C下培养40min后,两种颜色的荧光在整个细胞中都呈均匀分布。这表明细胞膜的蛋白质是呈流动状态的。

流动镶嵌模型理论主要包括:

(1)磷脂双分子层构成了生物膜的基本支架。

(3)磷脂和蛋白质位置不是固定的,生物膜具有一定流动性。

(2)蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的全部或部分嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,体现了膜内外结构的不对称性。

辛格和尼克尔森在多个实验基础上提出生物膜的流动镶嵌模型

结构特性

外侧

蛋白质

糖蛋白

磷脂

内侧

胆固醇

细胞外被(糖萼)

原因:青霉素抑制细菌合成肽聚糖。因为不能合成细胞壁物质,细菌就不能生长和繁殖,所以青霉素能杀菌。

事例1:青霉素为什么能杀菌?

事例2:参天大树之所以能挺立?

原因:靠死细胞的细胞壁支撑、支持作用。

【思考】

六、细胞壁是植物、真菌和大多数原核细胞的外层结构

☆1. 位置:

细胞膜外面

☆2. 成分:

植物:纤维素和果胶

细菌:肽聚糖

真菌:几丁质/壳多糖

☆3. 功能:

①保护细胞

②维持细胞形态

③加强细胞的机械强度

④参与细胞间的相互粘连,是激素等化学信号传递的介质和通路。

全透性

细胞壁

细胞膜

叶绿体

细胞核

液泡

细胞质

膳食纤维

谷物、蔬菜、水果等食物中所含的纤维素被称为膳食纤维,它虽然并不能被人体消化吸收,却有着重要的生理作用。膳食纤维吸水性很强,吸水后在肠胃中与其他食物交织在一起,减缓血糖等营养物质的吸收,避免血糖迅速升高,有利于维持血糖平衡。另外,吸水后的膳食纤维促进肠道蠕动,增加粪便体积,滅少便秘的发生。所以,在日常生活中,适当增加膳食纤维的摄入,可减少肥胖、糖尿病、高血脂和肠道方面疾病的发生。

巩固练习

1. 生物膜具有流动性是指( )

A. 整个细胞膜具有流动性

B. 细胞膜上的磷脂是静止的,蛋白质具有流动性

C. 细胞膜中磷脂和大多数蛋白质都具有流动性

D. 细胞膜上的蛋白质是静止的,磷脂具有流动性

C

2. 细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。下列有关这一功能的理解,不正确的是( )

A. 细胞需要的物质可以进出细胞

B. 细胞不需要或对细胞有害的物质一般不能进入细胞

C. 细胞中的成分如核酸等不会流失到细胞外

D. 由于细胞膜的存在,致病的病毒、细菌等不能进入细胞

D

3. 将紫色萝卜的块根切成小块放入清水中,水的颜色无明显变化。若对其进行加温,随着水温的升高,水的颜色会逐渐变红。其原因是( )

A. 细胞壁在升温的过程中受到破坏

B. 水温升高,花青素的溶解度加大

C. 升温使生物膜被破坏而丧失功能

D. 升温使水中的化学物质发生了反应

C

4. 下列关于植物细胞细胞壁的叙述中,错误的是( )

A.主要由纤维素组成

B.不具有选择透性

C.具有支撑和保护作用

D.其组成与细菌、真菌的细胞壁成分相同

D

5.如图为质膜的亚显微结构模式图,有关说法不正确的是( )

A.①表示质膜外表面有些糖分与膜蛋白结合为糖蛋白

B.②和③大都是运动的

C.③构成质膜的基本骨架,与物质进出无关

D.质膜保障了细胞内部环境的相对稳定

C

6. 如图为细胞膜结构模型示意图,①~③表示构成细胞膜的物质,下列叙述错误的是( )

A.①是糖蛋白

B.③是磷脂双分子层

C.细胞膜结构中只有③具有流动性

D.细胞膜的功能主要与①②的种类和数量有关

C

THANKS

同课章节目录

- 第一章 细胞的分子组成

- 第一节 水和无机盐是构成细胞的重要无机物

- 第二节 生物大分子以碳链为骨架

- 第二章 细胞的结构

- 第一节 细胞是生命的单位

- 第二节 细胞膜控制细胞与周围环境的联系

- 第三节 细胞质是多项生命活动的场所

- 第四节 细胞核是细胞生命活动的控制中心

- 第五节 细胞在结构和功能上是一个统一整体

- 第六节 原核细胞内无成形的细胞核

- 第三章 细胞的代谢

- 第一节 ATP是细胞内的“能量通货”

- 第二节 酶是生物催化剂

- 第三节 物质通过多种方式出入细胞

- 第四节 细胞呼吸为细胞生活提供能量

- 第五节 光合作用将光能转化为化学能

- 第四章 细胞的生命历程

- 第一节 细胞通过分裂增殖

- 第二节 细胞通过分化产生不同类型的细胞

- 第三节 细胞凋亡是编程性死亡