统编版语文八年级上册 第三单元 阅读训练三 习题课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 第三单元 阅读训练三 习题课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 595.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 09:21:01 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

阅读训练三

第三单元

(一)阅读下面的古诗,回答问题。

黄鹤楼

崔 颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

1.诗歌首联和颔联借两个“空”字抒发了 之感。

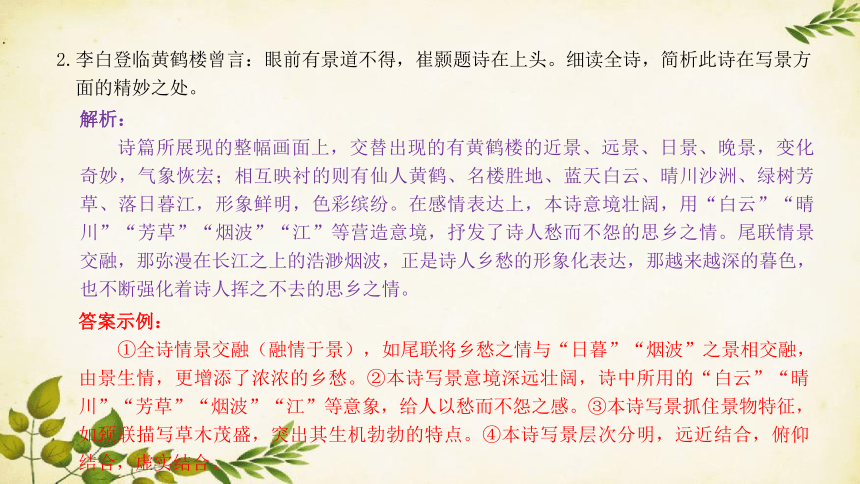

2.李白登临黄鹤楼曾言:眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。细读全诗,简析此诗

在写景方面的精妙之处。

解析:

第一个“空”强调空间上的虚无,传达了诗人内心的孤独感。第二个“空”强调时间上的邈远,传达了诗人内心的失落与惆怅。

1.诗歌首联和颔联借两个“空”字抒发了 .

之感。

寂寞孤独(失落惆怅、岁月易逝等)

2.李白登临黄鹤楼曾言:眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。细读全诗,简析此诗在写景方

面的精妙之处。

答案示例:

①全诗情景交融(融情于景),如尾联将乡愁之情与“日暮”“烟波”之景相交融,由景生情,更增添了浓浓的乡愁。②本诗写景意境深远壮阔,诗中所用的“白云”“晴川”“芳草”“烟波”“江”等意象,给人以愁而不怨之感。③本诗写景抓住景物特征,如颈联描写草木茂盛,突出其生机勃勃的特点。④本诗写景层次分明,远近结合,俯仰结合,虚实结合。

解析:

诗篇所展现的整幅画面上,交替出现的有黄鹤楼的近景、远景、日景、晚景,变化奇妙,气象恢宏;相互映衬的则有仙人黄鹤、名楼胜地、蓝天白云、晴川沙洲、绿树芳草、落日暮江,形象鲜明,色彩缤纷。在感情表达上,本诗意境壮阔,用“白云”“晴川”“芳草”“烟波”“江”等营造意境,抒发了诗人愁而不怨的思乡之情。尾联情景交融,那弥漫在长江之上的浩渺烟波,正是诗人乡愁的形象化表达,那越来越深的暮色,也不断强化着诗人挥之不去的思乡之情。

(二)阅读下面的古诗,回答问题。

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

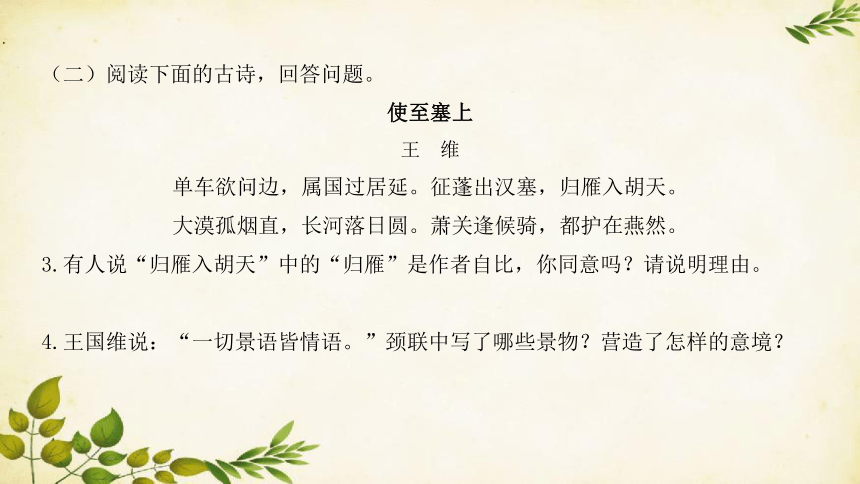

3.有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是作者自比,你同意吗?请说明理由。

4.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

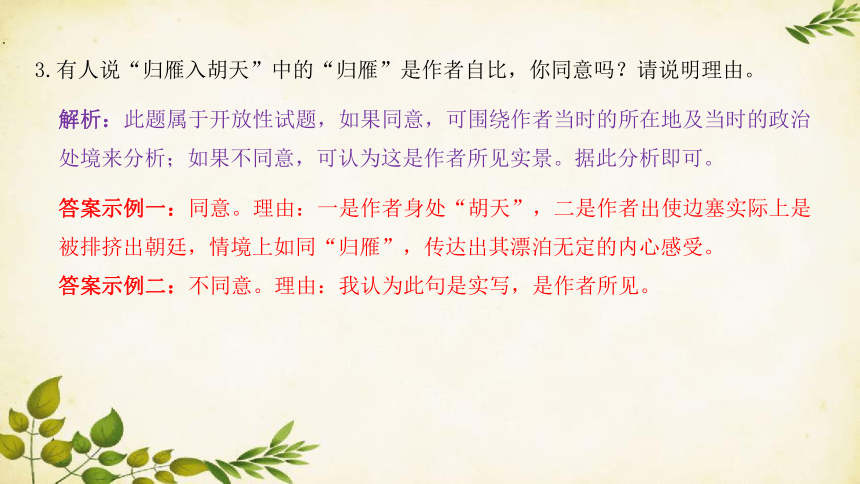

3.有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是作者自比,你同意吗?请说明理由。

答案示例一:同意。理由:一是作者身处“胡天”,二是作者出使边塞实际上是被排挤出朝廷,情境上如同“归雁”,传达出其漂泊无定的内心感受。

答案示例二:不同意。理由:我认为此句是实写,是作者所见。

解析:此题属于开放性试题,如果同意,可围绕作者当时的所在地及当时的政治处境来分析;如果不同意,可认为这是作者所见实景。据此分析即可。

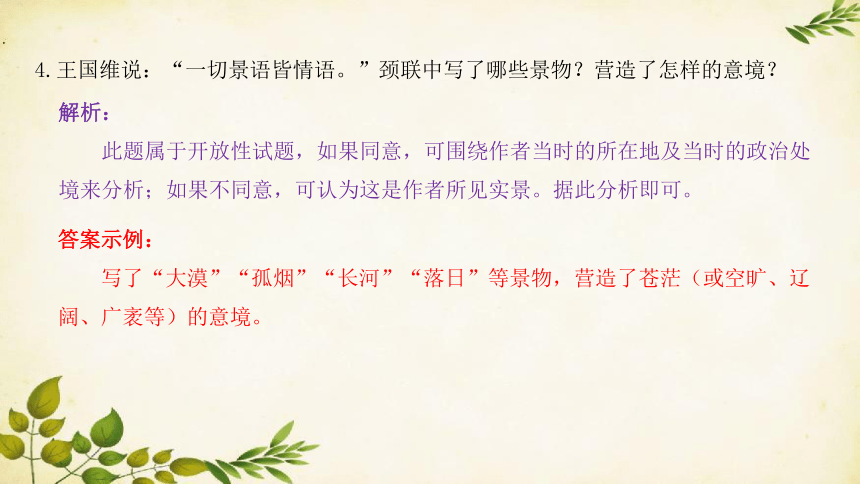

4.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

答案示例:

写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物,营造了苍茫(或空旷、辽阔、广袤等)的意境。

解析:

此题属于开放性试题,如果同意,可围绕作者当时的所在地及当时的政治处境来分析;如果不同意,可认为这是作者所见实景。据此分析即可。

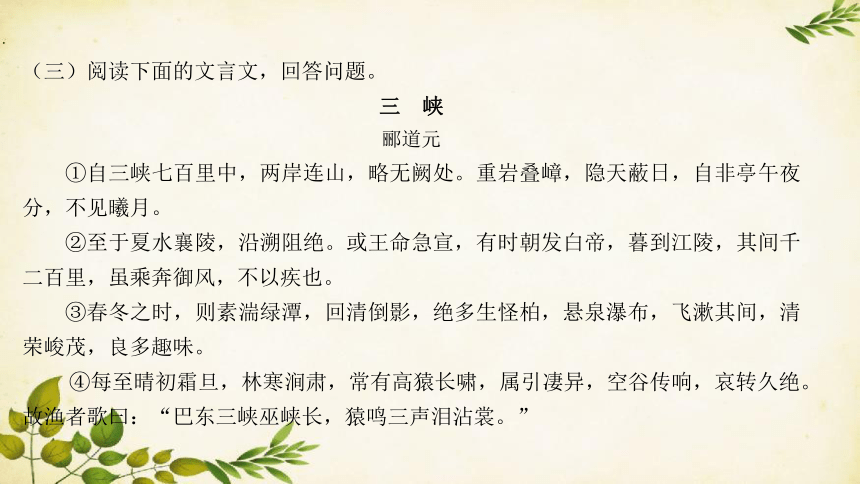

(三)阅读下面的文言文,回答问题。

三 峡

郦道元

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

5.解释下列加点的词语。

(1)略无阙处 阙: 。

(2)至于夏水襄陵 襄: 。

(3)沿溯阻绝 溯: 。

(4)虽乘奔御风 奔: 。

6.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

(2)清荣峻茂,良多趣味。

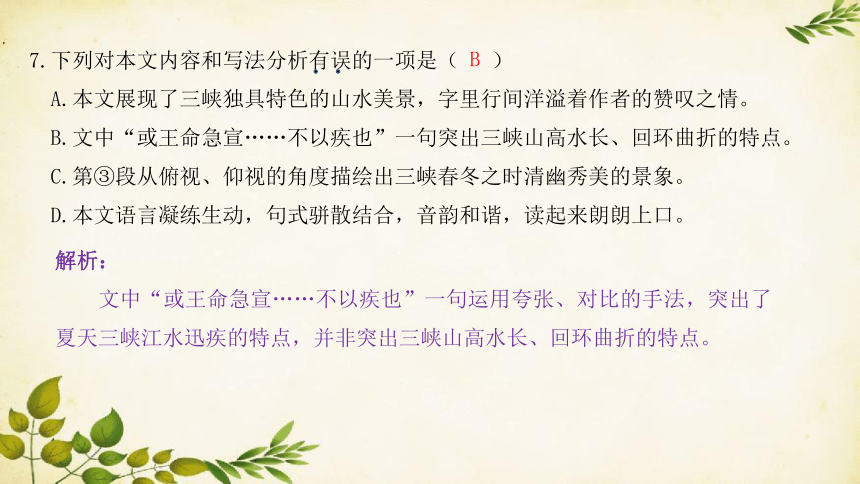

7.下列对本文内容和写法分析有误的一项是( )

A.本文展现了三峡独具特色的山水美景,字里行间洋溢着作者的赞叹之情。

B.文中“或王命急宣……不以疾也”一句突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

C.第③段从俯视、仰视的角度描绘出三峡春冬之时清幽秀美的景象。

D.本文语言凝练生动,句式骈散结合,音韵和谐,读起来朗朗上口。

8.写景要抓住景物的特点,请说出链接材料与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如象,瞿塘不可上;滟滪大如牛,瞿塘

不可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

。

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。②瞿(qú)

塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

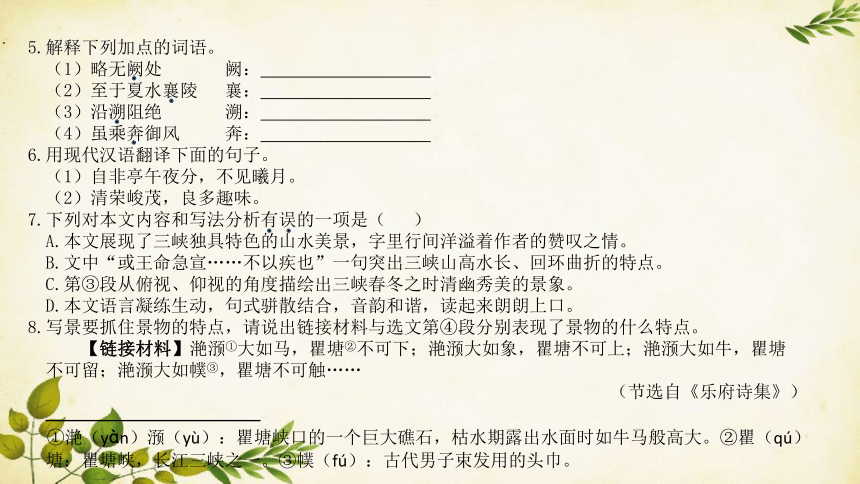

5.解释下列加点的词语。

(1)略无阙处 阙: 。

(2)至于夏水襄陵 襄: 。

(3)沿溯阻绝 溯: 。

(4)虽乘奔御风 奔: 。

同“缺”,空隙、缺口

冲上、漫上

逆流而上

飞奔的马

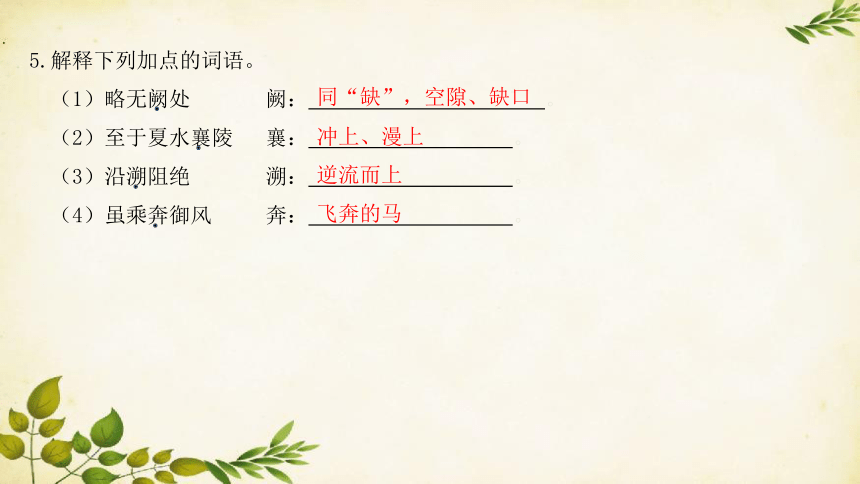

6.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

(2)清荣峻茂,良多趣味。

答案示例:如果不是在正午、半夜的时候,连太阳和月亮都看不见。

答案示例:水清树荣,山高草盛,有很多趣味。

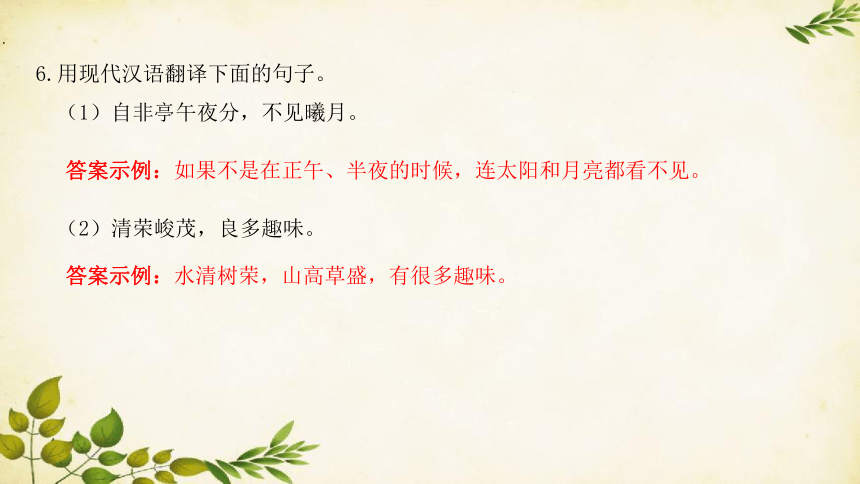

7.下列对本文内容和写法分析有误的一项是( )

A.本文展现了三峡独具特色的山水美景,字里行间洋溢着作者的赞叹之情。

B.文中“或王命急宣……不以疾也”一句突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

C.第③段从俯视、仰视的角度描绘出三峡春冬之时清幽秀美的景象。

D.本文语言凝练生动,句式骈散结合,音韵和谐,读起来朗朗上口。

解析:

文中“或王命急宣……不以疾也”一句运用夸张、对比的手法,突出了夏天三峡江水迅疾的特点,并非突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

B

8.写景要抓住景物的特点,请说出链接材料与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如象,瞿塘不可上;滟滪大如牛,

瞿塘不可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

。

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。

②瞿(qú)塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

参考译文:

滟滪堆枯水期露出水面时如马般高大,让过瞿塘峡的人下不去;滟滪堆枯水期露出水面时如象般高大,让过瞿塘峡的人上不去;滟滪堆枯水期露出水面时如牛般高大,让过瞿塘峡的人停留不了;滟滪堆枯水期露出水面时如男子束发用的头巾一样大,让过瞿塘峡的人不敢触碰……

8.写景要抓住景物的特点,请说出链接材料与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如象,瞿塘不可上;滟滪大如牛,瞿塘不

可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

。

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。②瞿(qú)

塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

答案示例:

链接材料表现了瞿塘峡的凶险;选文第④段表现了三峡秋景的肃杀、凄异。

解析:

抓住关键性语句体会景物的特点。选文第④段,由“每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝”可知三峡秋天环境的肃杀和冷清的特点,同时猿猴的啼声渲染了悲凉凄异的氛围。链接材料运用排比、比喻的修辞手法,把礁石比成马、象、牛、古代男子束发用的头巾,结合“不可下”“不可上”“不可留”“不可触”可知,因为礁石非常大,人通过瞿塘峡会很危险,突出了瞿塘峡凶险的特点。

(四)阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】(苏轼)徙知徐州①。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣②武卫营,呼卒长曰:“河将害城事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦③,吾侪④小人,当效命。”率其徒持畚锸⑤以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沈者三版⑥。轼庐⑦於其上,过家不入,使官吏分堵⑧以守,卒⑨全其城。复请调来岁夫⑩增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

(节选自《宋史·苏轼传》)

.

①徙知徐州:指苏轼到徐州任知州。②诣:到……去。③涂潦:泥沼雨水。④吾侪(chái):我们这类人。⑤畚(běn)锸(chā):箕畚、铁锹。⑥版:古城墙之夹板,中填土石,夯实,垒而成墙。⑦庐:搭草棚。⑧堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。⑨卒:最终,终于。⑩来岁夫:明年服徭役的人。

9.解释下列句子中加点的词语。

(1)庭下如积水空明 空明: 。

(2)虽禁军且为我尽力 虽: 。

(3)尾属于城 属: 。

10.下面句子中加点词语的古今意义相同的一项是( )

A.盖竹柏影也 B.相与步于中庭

C.吾在是,水决不能败城 D.欣然起行

11.用“/”为下列句子断句。(限断一处)

河 将 害 城 事 急 矣

12.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河。

(2)复请调来岁夫增筑故城。

13.【甲】文作者苏轼抒发了一种怎样的情怀?细品【乙】文,你从中又读出了一个怎样的苏轼?

【乙】(苏轼)徙知徐州①。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣②武卫营,呼卒长曰:“河将害城事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦③,吾侪④小人,当效命。”率其徒持畚锸⑤以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沈者三版⑥。轼庐⑦於其上,过家不入,使官吏分堵⑧以守,卒⑨全其城。复请调来岁夫⑩增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

(节选自《宋史·苏轼传》)

.

①徙知徐州:指苏轼到徐州任知州。②诣:到……去。③涂潦:泥沼雨水。④吾侪(chái):我们这类人。⑤畚(běn)锸(chā):箕畚、铁锹。⑥版:古城墙之夹板,中填土石,夯实,垒而成墙。⑦庐:搭草棚。⑧堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。⑨卒:最终,终于。⑩来岁夫:明年服徭役的人。

【乙】(苏轼)调任徐州知州。黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下,水位上涨,如不及时排泄,城墙将要被浸坏,富人争着出城躲避水灾。苏轼说:“富人出去了,百姓都躁动不安,我和谁守城?有我在这里,决不会让洪水浸坏城墙。”又把富人重新赶进城去。苏轼到武卫营去,叫来卒长说:“河水将要冲坏城墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且替我出力吧。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”就率领兵卒拿着畚箕铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开始,一直连接到城墙。大雨还日夜下个不停,城墙没有被淹没的只有三版。苏轼在堤上搭起草棚,即使路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发明年服徭役的人来增筑旧城墙,用木筑起防护堤,以防洪水再来。朝廷同意了他的做法。

参考译文:

9.解释下列句子中加点的词语。

(1)庭下如积水空明 空明: 。

(2)虽禁军且为我尽力 虽: 。

(3)尾属于城 属: 。

形容水的澄澈

虽然,即使

连接

10.下面句子中加点词语的古今意义相同的一项是( )

A.盖竹柏影也 B.相与步于中庭

C.吾在是,水决不能败城 D.欣然起行

解析:

A.盖,古义:大概是。今义:盖子。

B.步,古义:散步。今义:步子。

C.是,古义:这里。今义:判断动词。

D.欣然,古今义均为高兴的样子。

D

11.用“/”为下列句子断句。(限断一处)

河 将 害 城 事 急 矣

/

12.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河。

(2)复请调来岁夫增筑故城。

答案示例:黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出。

答案示例:他又请求调发明年服徭役的人来增筑旧城墙。

13.【甲】文作者苏轼抒发了一种怎样的情怀?细品【乙】文,你从中又读出了一

个怎样的苏轼?

答案示例:

【甲】文中抒发了苏轼豁达的情怀。【乙】文中的苏轼临危不惧、以身作则、善于指挥、足智多谋、公而忘私、亲民爱民。

解析:

【甲】文通过对夜游承天寺庭院所见的月下美景的描绘,创造了一个清幽宁静的艺术境界,抒发了作者寄情自然美景以排遣忧郁的旷达胸襟。【乙】文苏轼在救灾中所做的事情:驱使富民回城,稳定民心;请求武卫营支援;坚守抗洪一线;推行分段承包制;请示朝廷筑木堤。通过这些事情来概括苏轼的品格即可。

(五)阅读下面的文言文,回答问题。

新城游北山记

晁补之

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。稍西,一峰高绝有蹊介然①仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎,与之语,而顾,如麋鹿不可接。顶有屋数十间,曲折依崖壁为栏楯②,如蜗鼠缭绕③,乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

于时九月,天高露清,山空月明。仰视星斗,皆光大,如适在人上。窗间竹数十竿,相摩戛④,声切切不已。二三子不得寐。迟明,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇。因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(选自《古文鉴赏辞典》,有删改)

.

①介然:界线分明的样子。②楯(shǔn):栏杆的横木。③缭绕:迂回,回环。④摩戛:摩擦。

14.用“/”为文中画波浪线的句子断句,限两处。

一 峰 高 绝 有 蹊 介 然 仅 可 步

15.解释下列句中加点的词。

(1)稍西 西: 。

(2)相顾而惊 顾: 。

(3)声切切不已 已: 。

(3)二三子不得寐 寐: 。

16.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.与之语,而顾 实是欲界之仙都(《答谢中书书》)

B.如蜗鼠缭绕,乃得出 去后乃至(《陈太丘与友期行》)

C.山风飒然而至 可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)

D.因追记之 未若柳絮因风起(《咏雪》)

17.用现代汉语翻译下列句子。

(1)有僧布袍蹑履来迎。

(2)不知身之在何境也。

18.本文结尾作者“往往想见其事”的原因是什么?请结合原文简要分析。

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。稍西,一峰高绝有蹊介然①仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎,与之语,而顾,如麋鹿不可接。顶有屋数十间,曲折依崖壁为栏楯②,如蜗鼠缭绕③,乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

.

①介然:界线分明的样子。②楯(shǔn):栏杆的横木。③缭绕:迂回,回环。

距离新城的北面三十里,越往里走山就越深,杂草树木山泉越来越幽密。稍稍往西,有一座高峻险峭的山峰,有一条山间小路很明显,窄得只可容人行走。走了四五里路,才听到鸡叫声。有僧人穿着布袍,趿拉着鞋子前来迎接,与他交谈,他惊愕地四面环顾,像麋鹿一样不可接近。山顶有数十间房屋,曲折回旋依崖壁而建并筑有栏杆,要像蜗牛一样爬行、老鼠一样攀援迂回着走才得以出来。坐定之后,一阵山风飒飒地吹来,堂殿上的铃铎都响了起来。同行的几个人面面相觑十分惊愕,(好像)不知道自己在什么地方。天色将近黄昏了,就都睡在了山上。

参考译文:

于时九月,天高露清,山空月明。仰视星斗,皆光大,如适在人上。窗间竹数十竿,相摩戛④,声切切不已。二三子不得寐。迟明,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇。因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(选自《古文鉴赏辞典》,有删改)

.

④摩戛:摩擦。

此时正值九月,天空高旷露水清莹,山间空寂月光明亮。仰看星斗,都大而光亮,好像正在人头顶上。窗间有数十竿竹子,被风吹动互相摩擦,不停地发出急促的声响。同行的几人不能入睡。天将明时,就都离开了。

回家几天之后,脑海中还是恍恍惚惚地浮现出山上的情景。于是追记了这些。后来我没有再到北山去,然而常常想起这次游山的事。

参考译文:

14.用“/”为文中画波浪线的句子断句,限两处。

一 峰 高 绝 有 蹊 介 然 仅 可 步

/

/

15.解释下列句中加点的词。

(1)稍西 西: 。

(2)相顾而惊 顾: 。

(3)声切切不已 已: 。

(3)二三子不得寐 寐: 。

向西

看

停止

睡觉

16.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.与之语,而顾 实是欲界之仙都(《答谢中书书》)

B.如蜗鼠缭绕,乃得出 去后乃至(《陈太丘与友期行》)

C.山风飒然而至 可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)

D.因追记之 未若柳絮因风起(《咏雪》)

解析:

B项两个“乃”都是副词,解释为“才”;

A项,代词,他,指僧人/助词,的;

C项,连词,表修饰/连词,表转折;

D项,连词,于是/介词,趁、乘。

B

17.用现代汉语翻译下列句子。

(1)有僧布袍蹑履来迎。

(2)不知身之在何境也。

答案示例:有僧人穿着布袍,趿拉着鞋子前来迎接。

答案示例:(好像)不知道自己在什么地方。

18.本文结尾作者“往往想见其事”的原因是什么?请结合原文简要分析。

答案示例:

本文中作者“往往想见其事”,是因其参观过北山美景之后回味无穷,这种“想见其事”,表达了作者自己对这处美景的赞美与怀念之情。

解析:

根据“既还家数日,犹恍惚若有遇”可知,本文中作者“往往想见其事”,是因其参观过北山美景之后回味无穷,所以“追记之”。这种“想见其事”,表达了作者自己对这处美景的赞美与怀念之情。

阅读训练三

第三单元

(一)阅读下面的古诗,回答问题。

黄鹤楼

崔 颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

1.诗歌首联和颔联借两个“空”字抒发了 之感。

2.李白登临黄鹤楼曾言:眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。细读全诗,简析此诗

在写景方面的精妙之处。

解析:

第一个“空”强调空间上的虚无,传达了诗人内心的孤独感。第二个“空”强调时间上的邈远,传达了诗人内心的失落与惆怅。

1.诗歌首联和颔联借两个“空”字抒发了 .

之感。

寂寞孤独(失落惆怅、岁月易逝等)

2.李白登临黄鹤楼曾言:眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。细读全诗,简析此诗在写景方

面的精妙之处。

答案示例:

①全诗情景交融(融情于景),如尾联将乡愁之情与“日暮”“烟波”之景相交融,由景生情,更增添了浓浓的乡愁。②本诗写景意境深远壮阔,诗中所用的“白云”“晴川”“芳草”“烟波”“江”等意象,给人以愁而不怨之感。③本诗写景抓住景物特征,如颈联描写草木茂盛,突出其生机勃勃的特点。④本诗写景层次分明,远近结合,俯仰结合,虚实结合。

解析:

诗篇所展现的整幅画面上,交替出现的有黄鹤楼的近景、远景、日景、晚景,变化奇妙,气象恢宏;相互映衬的则有仙人黄鹤、名楼胜地、蓝天白云、晴川沙洲、绿树芳草、落日暮江,形象鲜明,色彩缤纷。在感情表达上,本诗意境壮阔,用“白云”“晴川”“芳草”“烟波”“江”等营造意境,抒发了诗人愁而不怨的思乡之情。尾联情景交融,那弥漫在长江之上的浩渺烟波,正是诗人乡愁的形象化表达,那越来越深的暮色,也不断强化着诗人挥之不去的思乡之情。

(二)阅读下面的古诗,回答问题。

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

3.有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是作者自比,你同意吗?请说明理由。

4.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

3.有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是作者自比,你同意吗?请说明理由。

答案示例一:同意。理由:一是作者身处“胡天”,二是作者出使边塞实际上是被排挤出朝廷,情境上如同“归雁”,传达出其漂泊无定的内心感受。

答案示例二:不同意。理由:我认为此句是实写,是作者所见。

解析:此题属于开放性试题,如果同意,可围绕作者当时的所在地及当时的政治处境来分析;如果不同意,可认为这是作者所见实景。据此分析即可。

4.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

答案示例:

写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物,营造了苍茫(或空旷、辽阔、广袤等)的意境。

解析:

此题属于开放性试题,如果同意,可围绕作者当时的所在地及当时的政治处境来分析;如果不同意,可认为这是作者所见实景。据此分析即可。

(三)阅读下面的文言文,回答问题。

三 峡

郦道元

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

5.解释下列加点的词语。

(1)略无阙处 阙: 。

(2)至于夏水襄陵 襄: 。

(3)沿溯阻绝 溯: 。

(4)虽乘奔御风 奔: 。

6.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

(2)清荣峻茂,良多趣味。

7.下列对本文内容和写法分析有误的一项是( )

A.本文展现了三峡独具特色的山水美景,字里行间洋溢着作者的赞叹之情。

B.文中“或王命急宣……不以疾也”一句突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

C.第③段从俯视、仰视的角度描绘出三峡春冬之时清幽秀美的景象。

D.本文语言凝练生动,句式骈散结合,音韵和谐,读起来朗朗上口。

8.写景要抓住景物的特点,请说出链接材料与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如象,瞿塘不可上;滟滪大如牛,瞿塘

不可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

。

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。②瞿(qú)

塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

5.解释下列加点的词语。

(1)略无阙处 阙: 。

(2)至于夏水襄陵 襄: 。

(3)沿溯阻绝 溯: 。

(4)虽乘奔御风 奔: 。

同“缺”,空隙、缺口

冲上、漫上

逆流而上

飞奔的马

6.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

(2)清荣峻茂,良多趣味。

答案示例:如果不是在正午、半夜的时候,连太阳和月亮都看不见。

答案示例:水清树荣,山高草盛,有很多趣味。

7.下列对本文内容和写法分析有误的一项是( )

A.本文展现了三峡独具特色的山水美景,字里行间洋溢着作者的赞叹之情。

B.文中“或王命急宣……不以疾也”一句突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

C.第③段从俯视、仰视的角度描绘出三峡春冬之时清幽秀美的景象。

D.本文语言凝练生动,句式骈散结合,音韵和谐,读起来朗朗上口。

解析:

文中“或王命急宣……不以疾也”一句运用夸张、对比的手法,突出了夏天三峡江水迅疾的特点,并非突出三峡山高水长、回环曲折的特点。

B

8.写景要抓住景物的特点,请说出链接材料与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如象,瞿塘不可上;滟滪大如牛,

瞿塘不可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

。

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。

②瞿(qú)塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

参考译文:

滟滪堆枯水期露出水面时如马般高大,让过瞿塘峡的人下不去;滟滪堆枯水期露出水面时如象般高大,让过瞿塘峡的人上不去;滟滪堆枯水期露出水面时如牛般高大,让过瞿塘峡的人停留不了;滟滪堆枯水期露出水面时如男子束发用的头巾一样大,让过瞿塘峡的人不敢触碰……

8.写景要抓住景物的特点,请说出链接材料与选文第④段分别表现了景物的什么特点。

【链接材料】滟滪①大如马,瞿塘②不可下;滟滪大如象,瞿塘不可上;滟滪大如牛,瞿塘不

可留;滟滪大如幞③,瞿塘不可触……

(节选自《乐府诗集》)

。

①滟(yàn)滪(yù):瞿塘峡口的一个巨大礁石,枯水期露出水面时如牛马般高大。②瞿(qú)

塘:瞿塘峡,长江三峡之一。③幞(fú):古代男子束发用的头巾。

答案示例:

链接材料表现了瞿塘峡的凶险;选文第④段表现了三峡秋景的肃杀、凄异。

解析:

抓住关键性语句体会景物的特点。选文第④段,由“每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝”可知三峡秋天环境的肃杀和冷清的特点,同时猿猴的啼声渲染了悲凉凄异的氛围。链接材料运用排比、比喻的修辞手法,把礁石比成马、象、牛、古代男子束发用的头巾,结合“不可下”“不可上”“不可留”“不可触”可知,因为礁石非常大,人通过瞿塘峡会很危险,突出了瞿塘峡凶险的特点。

(四)阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】(苏轼)徙知徐州①。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣②武卫营,呼卒长曰:“河将害城事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦③,吾侪④小人,当效命。”率其徒持畚锸⑤以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沈者三版⑥。轼庐⑦於其上,过家不入,使官吏分堵⑧以守,卒⑨全其城。复请调来岁夫⑩增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

(节选自《宋史·苏轼传》)

.

①徙知徐州:指苏轼到徐州任知州。②诣:到……去。③涂潦:泥沼雨水。④吾侪(chái):我们这类人。⑤畚(běn)锸(chā):箕畚、铁锹。⑥版:古城墙之夹板,中填土石,夯实,垒而成墙。⑦庐:搭草棚。⑧堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。⑨卒:最终,终于。⑩来岁夫:明年服徭役的人。

9.解释下列句子中加点的词语。

(1)庭下如积水空明 空明: 。

(2)虽禁军且为我尽力 虽: 。

(3)尾属于城 属: 。

10.下面句子中加点词语的古今意义相同的一项是( )

A.盖竹柏影也 B.相与步于中庭

C.吾在是,水决不能败城 D.欣然起行

11.用“/”为下列句子断句。(限断一处)

河 将 害 城 事 急 矣

12.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河。

(2)复请调来岁夫增筑故城。

13.【甲】文作者苏轼抒发了一种怎样的情怀?细品【乙】文,你从中又读出了一个怎样的苏轼?

【乙】(苏轼)徙知徐州①。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣②武卫营,呼卒长曰:“河将害城事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦③,吾侪④小人,当效命。”率其徒持畚锸⑤以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沈者三版⑥。轼庐⑦於其上,过家不入,使官吏分堵⑧以守,卒⑨全其城。复请调来岁夫⑩增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

(节选自《宋史·苏轼传》)

.

①徙知徐州:指苏轼到徐州任知州。②诣:到……去。③涂潦:泥沼雨水。④吾侪(chái):我们这类人。⑤畚(běn)锸(chā):箕畚、铁锹。⑥版:古城墙之夹板,中填土石,夯实,垒而成墙。⑦庐:搭草棚。⑧堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。⑨卒:最终,终于。⑩来岁夫:明年服徭役的人。

【乙】(苏轼)调任徐州知州。黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下,水位上涨,如不及时排泄,城墙将要被浸坏,富人争着出城躲避水灾。苏轼说:“富人出去了,百姓都躁动不安,我和谁守城?有我在这里,决不会让洪水浸坏城墙。”又把富人重新赶进城去。苏轼到武卫营去,叫来卒长说:“河水将要冲坏城墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且替我出力吧。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”就率领兵卒拿着畚箕铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开始,一直连接到城墙。大雨还日夜下个不停,城墙没有被淹没的只有三版。苏轼在堤上搭起草棚,即使路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发明年服徭役的人来增筑旧城墙,用木筑起防护堤,以防洪水再来。朝廷同意了他的做法。

参考译文:

9.解释下列句子中加点的词语。

(1)庭下如积水空明 空明: 。

(2)虽禁军且为我尽力 虽: 。

(3)尾属于城 属: 。

形容水的澄澈

虽然,即使

连接

10.下面句子中加点词语的古今意义相同的一项是( )

A.盖竹柏影也 B.相与步于中庭

C.吾在是,水决不能败城 D.欣然起行

解析:

A.盖,古义:大概是。今义:盖子。

B.步,古义:散步。今义:步子。

C.是,古义:这里。今义:判断动词。

D.欣然,古今义均为高兴的样子。

D

11.用“/”为下列句子断句。(限断一处)

河 将 害 城 事 急 矣

/

12.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河。

(2)复请调来岁夫增筑故城。

答案示例:黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出。

答案示例:他又请求调发明年服徭役的人来增筑旧城墙。

13.【甲】文作者苏轼抒发了一种怎样的情怀?细品【乙】文,你从中又读出了一

个怎样的苏轼?

答案示例:

【甲】文中抒发了苏轼豁达的情怀。【乙】文中的苏轼临危不惧、以身作则、善于指挥、足智多谋、公而忘私、亲民爱民。

解析:

【甲】文通过对夜游承天寺庭院所见的月下美景的描绘,创造了一个清幽宁静的艺术境界,抒发了作者寄情自然美景以排遣忧郁的旷达胸襟。【乙】文苏轼在救灾中所做的事情:驱使富民回城,稳定民心;请求武卫营支援;坚守抗洪一线;推行分段承包制;请示朝廷筑木堤。通过这些事情来概括苏轼的品格即可。

(五)阅读下面的文言文,回答问题。

新城游北山记

晁补之

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。稍西,一峰高绝有蹊介然①仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎,与之语,而顾,如麋鹿不可接。顶有屋数十间,曲折依崖壁为栏楯②,如蜗鼠缭绕③,乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

于时九月,天高露清,山空月明。仰视星斗,皆光大,如适在人上。窗间竹数十竿,相摩戛④,声切切不已。二三子不得寐。迟明,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇。因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(选自《古文鉴赏辞典》,有删改)

.

①介然:界线分明的样子。②楯(shǔn):栏杆的横木。③缭绕:迂回,回环。④摩戛:摩擦。

14.用“/”为文中画波浪线的句子断句,限两处。

一 峰 高 绝 有 蹊 介 然 仅 可 步

15.解释下列句中加点的词。

(1)稍西 西: 。

(2)相顾而惊 顾: 。

(3)声切切不已 已: 。

(3)二三子不得寐 寐: 。

16.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.与之语,而顾 实是欲界之仙都(《答谢中书书》)

B.如蜗鼠缭绕,乃得出 去后乃至(《陈太丘与友期行》)

C.山风飒然而至 可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)

D.因追记之 未若柳絮因风起(《咏雪》)

17.用现代汉语翻译下列句子。

(1)有僧布袍蹑履来迎。

(2)不知身之在何境也。

18.本文结尾作者“往往想见其事”的原因是什么?请结合原文简要分析。

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。稍西,一峰高绝有蹊介然①仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎,与之语,而顾,如麋鹿不可接。顶有屋数十间,曲折依崖壁为栏楯②,如蜗鼠缭绕③,乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

.

①介然:界线分明的样子。②楯(shǔn):栏杆的横木。③缭绕:迂回,回环。

距离新城的北面三十里,越往里走山就越深,杂草树木山泉越来越幽密。稍稍往西,有一座高峻险峭的山峰,有一条山间小路很明显,窄得只可容人行走。走了四五里路,才听到鸡叫声。有僧人穿着布袍,趿拉着鞋子前来迎接,与他交谈,他惊愕地四面环顾,像麋鹿一样不可接近。山顶有数十间房屋,曲折回旋依崖壁而建并筑有栏杆,要像蜗牛一样爬行、老鼠一样攀援迂回着走才得以出来。坐定之后,一阵山风飒飒地吹来,堂殿上的铃铎都响了起来。同行的几个人面面相觑十分惊愕,(好像)不知道自己在什么地方。天色将近黄昏了,就都睡在了山上。

参考译文:

于时九月,天高露清,山空月明。仰视星斗,皆光大,如适在人上。窗间竹数十竿,相摩戛④,声切切不已。二三子不得寐。迟明,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇。因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(选自《古文鉴赏辞典》,有删改)

.

④摩戛:摩擦。

此时正值九月,天空高旷露水清莹,山间空寂月光明亮。仰看星斗,都大而光亮,好像正在人头顶上。窗间有数十竿竹子,被风吹动互相摩擦,不停地发出急促的声响。同行的几人不能入睡。天将明时,就都离开了。

回家几天之后,脑海中还是恍恍惚惚地浮现出山上的情景。于是追记了这些。后来我没有再到北山去,然而常常想起这次游山的事。

参考译文:

14.用“/”为文中画波浪线的句子断句,限两处。

一 峰 高 绝 有 蹊 介 然 仅 可 步

/

/

15.解释下列句中加点的词。

(1)稍西 西: 。

(2)相顾而惊 顾: 。

(3)声切切不已 已: 。

(3)二三子不得寐 寐: 。

向西

看

停止

睡觉

16.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.与之语,而顾 实是欲界之仙都(《答谢中书书》)

B.如蜗鼠缭绕,乃得出 去后乃至(《陈太丘与友期行》)

C.山风飒然而至 可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)

D.因追记之 未若柳絮因风起(《咏雪》)

解析:

B项两个“乃”都是副词,解释为“才”;

A项,代词,他,指僧人/助词,的;

C项,连词,表修饰/连词,表转折;

D项,连词,于是/介词,趁、乘。

B

17.用现代汉语翻译下列句子。

(1)有僧布袍蹑履来迎。

(2)不知身之在何境也。

答案示例:有僧人穿着布袍,趿拉着鞋子前来迎接。

答案示例:(好像)不知道自己在什么地方。

18.本文结尾作者“往往想见其事”的原因是什么?请结合原文简要分析。

答案示例:

本文中作者“往往想见其事”,是因其参观过北山美景之后回味无穷,这种“想见其事”,表达了作者自己对这处美景的赞美与怀念之情。

解析:

根据“既还家数日,犹恍惚若有遇”可知,本文中作者“往往想见其事”,是因其参观过北山美景之后回味无穷,所以“追记之”。这种“想见其事”,表达了作者自己对这处美景的赞美与怀念之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读