第23课 《孟子》三章 生于忧患,死于安乐 习题课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第23课 《孟子》三章 生于忧患,死于安乐 习题课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 661.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 09:37:21 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

23 《孟子》三章

第六单元

生于忧患,死于安乐

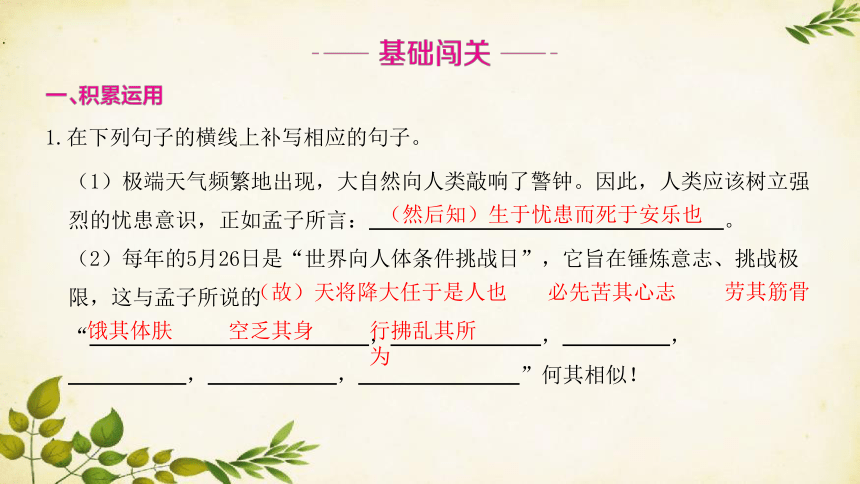

(1)极端天气频繁地出现,大自然向人类敲响了警钟。因此,人类应该树立强烈的忧患意识,正如孟子所言: 。

(2)每年的5月26日是“世界向人体条件挑战日”,它旨在锤炼意志、挑战极限,这与孟子所说的“ , , ,

, , ”何其相似!

1.在下列句子的横线上补写相应的句子。

(然后知)生于忧患而死于安乐也

(故)天将降大任于是人也

必先苦其心志

劳其筋骨

饿其体肤

空乏其身

行拂乱其所为

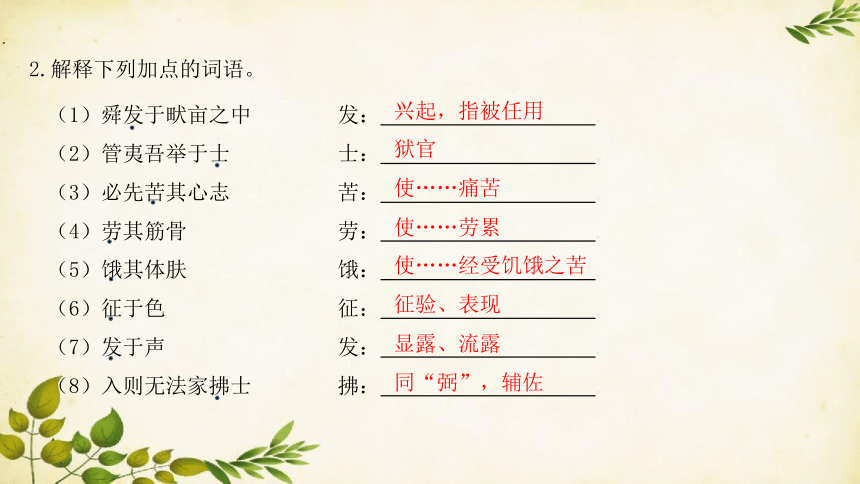

2.解释下列加点的词语。

兴起,指被任用

狱官

使……痛苦

使……劳累

使……经受饥饿之苦

征验、表现

(1)舜发于畎亩之中 发: .

(2)管夷吾举于士 士: .

(3)必先苦其心志 苦: .

(4)劳其筋骨 劳: .

(5)饿其体肤 饿: .

(6)征于色 征: .

(7)发于声 发: .

(8)入则无法家拂士 拂: .

显露、流露

同“弼”,辅佐

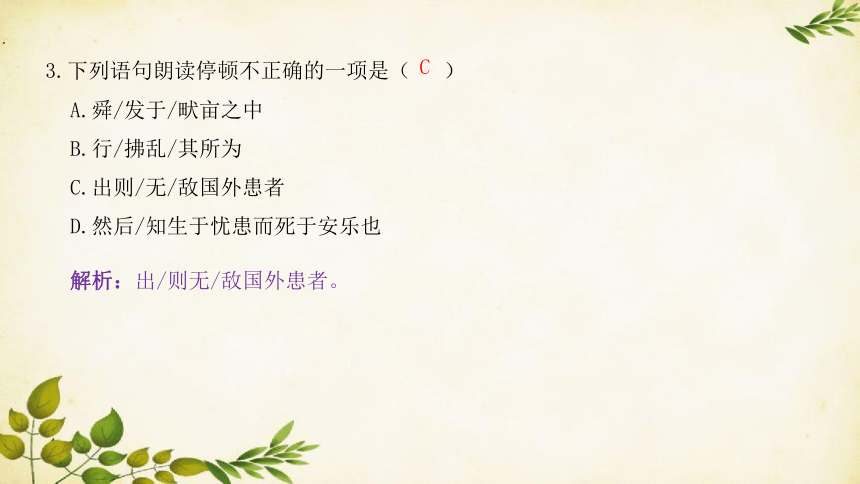

3.下列语句朗读停顿不正确的一项是( )

C

A.舜/发于/畎亩之中

B.行/拂乱/其所为

C.出则/无/敌国外患者

D.然后/知生于忧患而死于安乐也

解析:出/则无/敌国外患者。

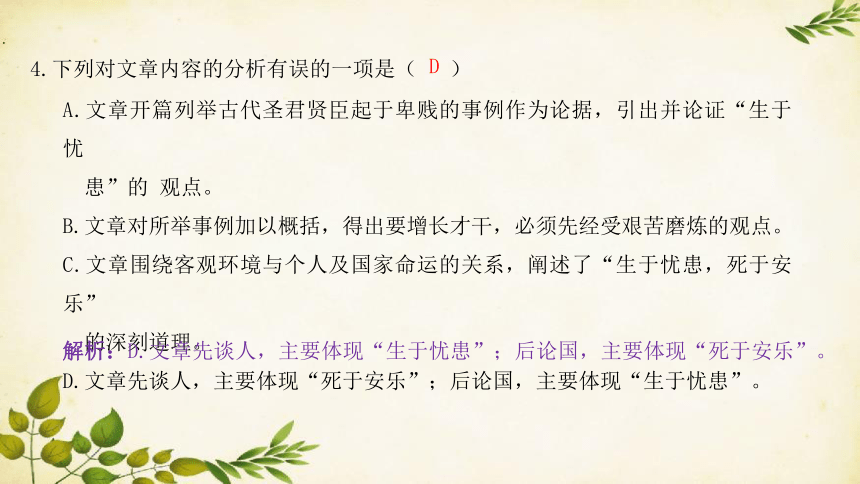

A.文章开篇列举古代圣君贤臣起于卑贱的事例作为论据,引出并论证“生于忧

患”的 观点。

B.文章对所举事例加以概括,得出要增长才干,必须先经受艰苦磨炼的观点。

C.文章围绕客观环境与个人及国家命运的关系,阐述了“生于忧患,死于安乐”

的深刻道理。

D.文章先谈人,主要体现“死于安乐”;后论国,主要体现“生于忧患”。

解析:D.文章先谈人,主要体现“生于忧患”;后论国,主要体现“死于安乐”。

4.下列对文章内容的分析有误的一项是( )

D

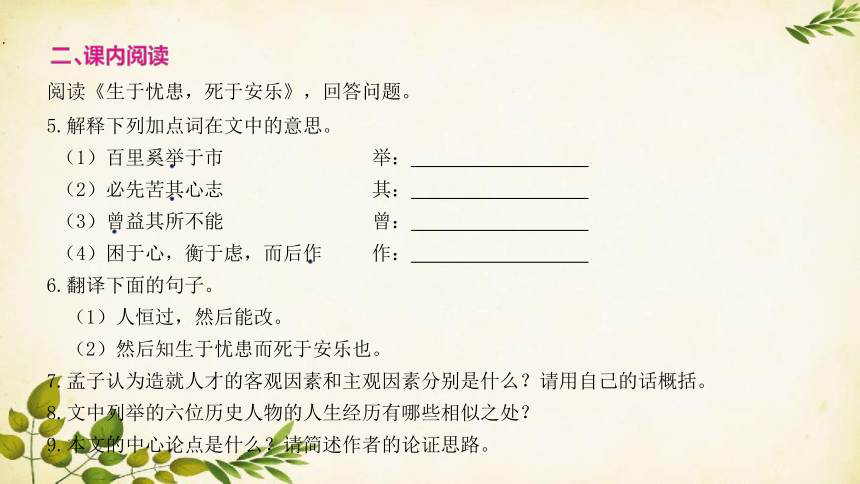

阅读《生于忧患,死于安乐》,回答问题。

5.解释下列加点词在文中的意思。

(1)百里奚举于市 举: .

(2)必先苦其心志 其: .

(3)曾益其所不能 曾: .

(4)困于心,衡于虑,而后作 作: .

6.翻译下面的句子。

(1)人恒过,然后能改。

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

7.孟子认为造就人才的客观因素和主观因素分别是什么?请用自己的话概括。

8.文中列举的六位历史人物的人生经历有哪些相似之处?

9.本文的中心论点是什么?请简述作者的论证思路。

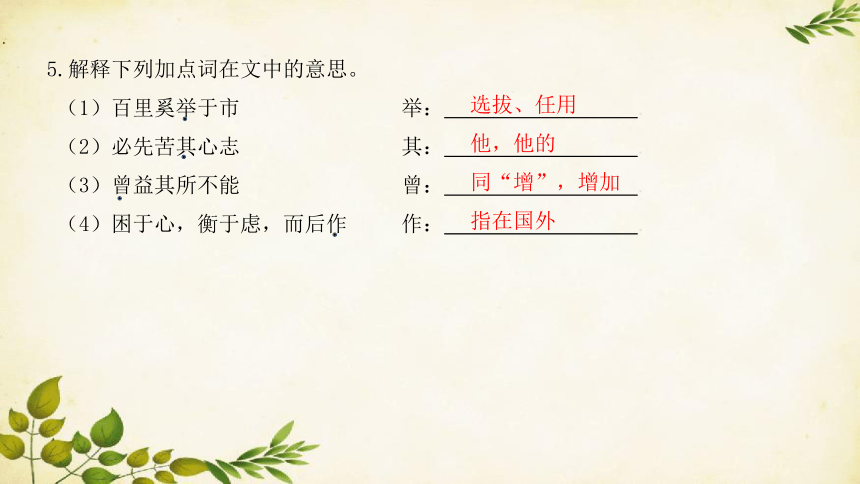

选拔、任用

他,他的

同“增”,增加

5.解释下列加点词在文中的意思。

(1)百里奚举于市 举: .

(2)必先苦其心志 其: .

(3)曾益其所不能 曾: .

(4)困于心,衡于虑,而后作 作: .

指在国外

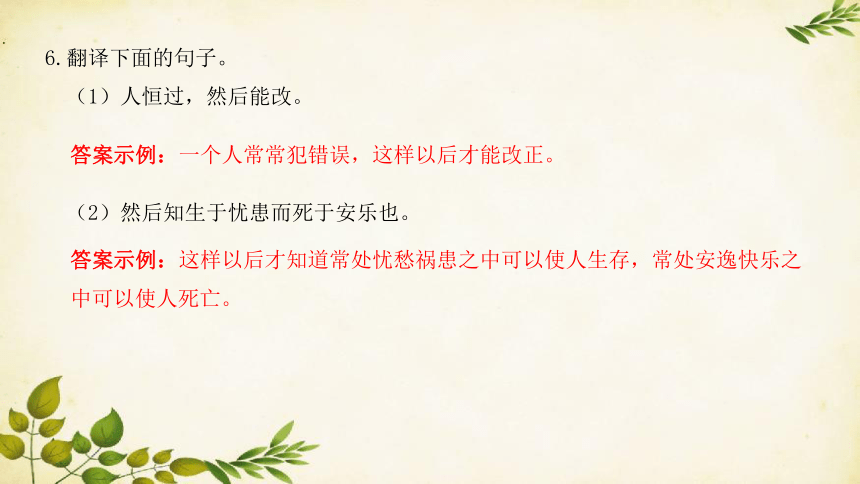

6.翻译下面的句子。

(1)人恒过,然后能改。

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

答案示例:一个人常常犯错误,这样以后才能改正。

答案示例:这样以后才知道常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

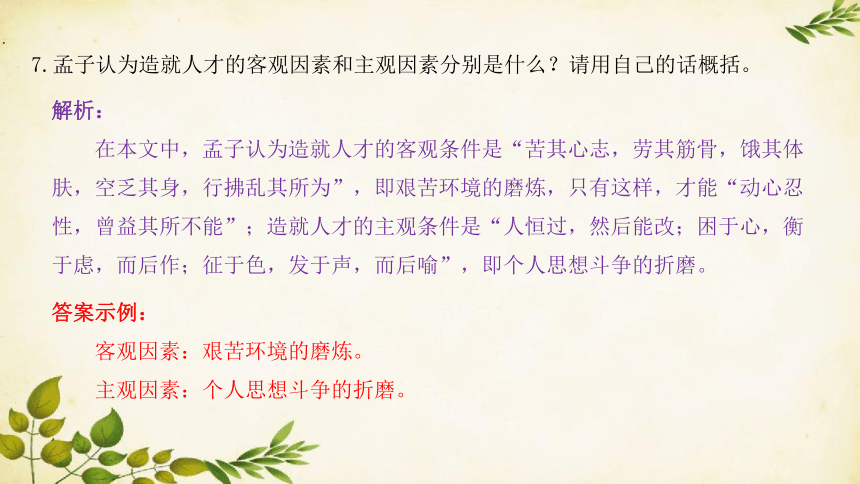

解析:

在本文中,孟子认为造就人才的客观条件是“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,即艰苦环境的磨炼,只有这样,才能“动心忍性,曾益其所不能”;造就人才的主观条件是“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”,即个人思想斗争的折磨。

7.孟子认为造就人才的客观因素和主观因素分别是什么?请用自己的话概括。

答案示例:

客观因素:艰苦环境的磨炼。

主观因素:个人思想斗争的折磨。

8.文中列举的六位历史人物的人生经历有哪些相似之处?

解析:

结合教材注释可知,这六位历史人物都曾地位低下,但都在经历过种种磨难后被重用而成就了一番大事业。

答案示例:

这些人都出身低微,但他们在经受了艰苦磨炼之后,都成就了不平凡的事业。

9.本文的中心论点是什么?请简述作者的论证思路。

解析:

本文的标题就是其中心论点。议论文的论证思路一般为“提出论点—分析(论证)论点—得出结论”。根据这一思路分析即可。

答案示例:

中心论点:生于忧患,死于安乐。

论证思路:首先列举六位历史人物的人生经历,论证要担当重任必先经受磨炼,然后分别从“生于忧患”和“死于安乐”两个方面谈论,最后得出结论。

10.下列句子中加点的“之”与例句“女子之嫁也”中的“之”用法相同的一项是

( )

解析:

例句和A项中的“之”都是助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,无实义;B项中的“之”是助词,宾语前置的标志;C项中的“之”是结构助词,的;D项中的“之”是代词,代指“正道”。

A.攻亲戚之所畔

B.孔子云:何陋之有

C.舜发于畎亩之中

D.得志,与民由之

A

11.下列各组加点词的意思相同的一项是( )

解析:

D项的两个“恒”都解释为“副词,常常”。

A.连词,所以,因此/形容词,原来;

B.动词,表判断,是/介词,替;

C.介词,把/介词,凭、靠。

D

A.故天将降大任于是人也 而两狼之并驱如故

B.是焉得为大丈夫乎 为人谋而不忠乎

C.以顺为正者 域民不以封疆之界

D.人恒过,然后能改 国恒亡

(一)(20-21·唐山迁安期末)阅读下面两个文言语段,完成下面小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。”

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)故天将降大任于是人也 故: .

(2)人恒过,然后能改 恒: .

(3)征于色,发于声,而后喻 喻: .

(4)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 诚: .

13.下列各句中没有通假字的两项是( )

A.傅说举于版筑之间 B.曾益其所不能

C.困于心,衡于虑 D.行拂乱其所为

14.孟子在【甲】文第一段中,用六位历史人物的经历告诉人们:人要成大器,必须经受磨炼。下

列名言与之意思相近的一项是( )

A.业精于勤,荒于嬉。 B.试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

C.自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男。 D.桃李不言,下自成蹊。

15.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)所以动心忍性,曾益其所不能。

16.在【甲】文中,孟子认为,就“国”而言,要想避免灭亡,须具备哪些条件?

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)故天将降大任于是人也 故: .

(2)人恒过,然后能改 恒: .

(3)征于色,发于声,而后喻 喻: .

(4)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 诚: .

所以,因此

常常

了解、明白

真正,确实

13.下列各句中没有通假字的两项是( )

A.傅说举于版筑之间

B.曾益其所不能

C.困于心,衡于虑

D.行拂乱其所为

解析:

B.“曾”同“增”;

C.“衡”同“横”。

AD

14.孟子在【甲】文第一段中,用六位历史人物的经历告诉人们:人要成大器,必

须经受磨炼。下列名言与之意思相近的一项是( )

A.业精于勤,荒于嬉。

B.试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

C.自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男。

D.桃李不言,下自成蹊。

解析:

A.强调要勤奋;

B.强调事物的真伪只能让时间去考验;

C.强调英雄要经受磨难;

D.比喻为人品德高尚、诚实、正直,用不着自我宣传,就自然受到人们的尊重和敬仰。

C

15.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)所以动心忍性,曾益其所不能。

答案示例:他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。

答案示例:用这些方法使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来不具备的能力。

16.在【甲】文中,孟子认为,就“国”而言,要想避免灭亡,须具备哪些条件?

解析:

根据第二段中“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”来概括。

答案示例:

内有法家拂士,外有敌国外患。

(二)阅读下面两篇选文,完成题目。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏徵曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难;徵与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》,有删改)

.

①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:草创,创始。④忽:不注意,不重视。

17.解释下列句子中加点的词。

(1)傅说举于版筑之间 举: .

(2)困于心,衡于虑,而后作 衡: .

(3)创业与守成孰难 孰: .

(4)徵与吾共安天下 安: .

18.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.故天将降大任于是/人也

B.然后/知生于忧患而死于安乐也

C.莫不/得之于艰难

D.玄龄与吾/共取天下

19.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(2)然创业之难,既已往矣。

20.回答下面的问题。

(1)【甲】文第二段用对比的方式论证了文段的中心论点。试对此作简要说明。

(2)【乙】文中唐太宗的治国思想与孟子有相似之处,请结合选文简要分析。

【乙】唐太宗问左右大臣说:“创业与保持成就哪一个更难?”房玄龄说:“开创新朝代的初期,与群雄一起用武力争斗,然后使他们臣服,是创业难!”魏徵回答说:“历代君主,没有不是在艰难境地取得天下,而在安逸时失去天下,是守成难!”太宗说:“房玄龄和我共同夺取天下,历经百战,九死一生,所以知道创业的艰难;魏徵和我共同安定天下,常常害怕骄奢从富贵中生成,祸乱从疏忽中生成,所以知道守成的艰难。然而创业的艰难时期,已经过去了;守成的艰难,正应当与诸位谨慎对待。”

参考译文:

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏徵曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难;徵与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》,有删改)

.

①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:草创,创始。④忽:不注意,不重视。

17.解释下列句子中加点的词。

(1)傅说举于版筑之间 举: .

(2)困于心,衡于虑,而后作 衡: .

(3)创业与守成孰难 孰: .

(4)徵与吾共安天下 安: .

选拔、任用

同“横”,梗塞、不顺

哪一个

安定

18.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.故天将降大任于是/人也

B.然后/知生于忧患而死于安乐也

C.莫不/得之于艰难

D.玄龄与吾/共取天下

解析:A.正确的停顿应该是“故/天将降大任/于是人也”。

A

19.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(2)然创业之难,既已往矣。

答案示例:在国内如果没有坚守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,国家常常灭亡。

答案示例:然而创业的艰难时期,已经过去了。

20.回答下面的问题。

(1)【甲】文第二段用对比的方式论证了文段的中心论点。试对此作简要说明。

解析:

根据题干要求抓住【甲】文第二段分析。这一段先从做人方面谈。一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心困扰,思虑堵塞,然后才能有所作为;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。接着从国家方面来谈,与国无“法家拂士”“敌国外患”则“恒亡”相对比,侧面论证文章的中心论点。

答案示例:

【甲】文第二段将“人处困境奋发有为”和“国无内忧外患易遭灭亡”进行正反对比论证,突出论证了本文的中心论点“生于忧患,死于安乐”的道理。

(2)【乙】文中唐太宗的治国思想与孟子有相似之处,请结合选文简要分析。

解析:

需要结合文本分析。【甲】文最后一句即文章的主旨,强调“生于忧患,死于安乐”,而【乙】文唐太宗说“常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽”,可见他认识到人容易在富贵中滋生骄奢,而祸乱经常潜藏在疏忽之中,这与【甲】文中孟子的思想是相似的。

答案示例:

【乙】文中唐太宗明白“骄奢生于富贵,祸乱生于所忽”,他认为保持成就很艰难,在“富贵”和“疏忽”中易滋生“骄奢”和“祸乱”,这与【甲】文中孟子所认为的“生于忧患,死于安乐”的思想是相似的。

21.阅读下面材料,回答问题。

有人将一只青蛙放在煮沸的大锅里,青蛙触电般地立即跳了出去。后来,人们又把它放在一个装满凉水的大锅里,任其自由游动,然后用小火慢慢加热,青蛙虽然可以感觉到外界温度的变化,却因惰性而没有立即往外跳,直到后来热度难以忍受,却因失去逃生能力而被煮熟。

(1)用一句话概括这则材料。

(2)这则材料说明一个什么道理?

(3)就这则材料进行评论。

(1)用一句话概括这则材料。

解析:

概括材料内容,要明确对象及其行为。对象是青蛙,行为有两个:在煮沸的水里立即跳出,在小火慢慢加热的水里因为惰性被煮熟。故可概括为:青蛙被慢慢加热的水煮熟。

答案示例:

青蛙被慢慢加热的水煮熟。

(2)这则材料说明一个什么道理?

解析:

青蛙面对沸水立即跳出,象征着人面对大的危机会立即作出反应去应对,结果获得生存的机会;青蛙在小火慢慢加热的水里因为安于享受被煮熟,象征着人面对生活中的安逸,一味享乐,最终失败。由此可知道理:生于忧患,死于安乐。

答案示例:

生于忧患,死于安乐。

(3)就这则材料进行评论。

解析:评论材料,可以由内容联系自己的生活、学习,一般用议论性的语言进行评论。

答案示例一:居安思危、未雨绸缪非常重要。学习时正是如此,逆水行舟,不进则退。在现实生活中我们可以常常看到,当人们遇上大的挫折和困难时,常常能激发自己的潜能;可一旦趋向平静,便不知不觉地会沉迷于安逸、享乐、奢靡、挥霍的生活,而不断遭遇失败。

答案示例二:这则材料一针见血地指出了生活中大部分人的境况,他们面对生活中大的、突如其来的危机都会很快作出反应,全面地去应对,但是面对日常的一些小问题,却可能不会意识到有问题,或者即使意识到了,也认为不影响大局,懒得去解决。于是小问题积累起来,最终压垮了自己的生活。这对人们是有启示的,它告诉人们要居安思危,未雨绸缪,不能沉迷于安乐享受。

23 《孟子》三章

第六单元

生于忧患,死于安乐

(1)极端天气频繁地出现,大自然向人类敲响了警钟。因此,人类应该树立强烈的忧患意识,正如孟子所言: 。

(2)每年的5月26日是“世界向人体条件挑战日”,它旨在锤炼意志、挑战极限,这与孟子所说的“ , , ,

, , ”何其相似!

1.在下列句子的横线上补写相应的句子。

(然后知)生于忧患而死于安乐也

(故)天将降大任于是人也

必先苦其心志

劳其筋骨

饿其体肤

空乏其身

行拂乱其所为

2.解释下列加点的词语。

兴起,指被任用

狱官

使……痛苦

使……劳累

使……经受饥饿之苦

征验、表现

(1)舜发于畎亩之中 发: .

(2)管夷吾举于士 士: .

(3)必先苦其心志 苦: .

(4)劳其筋骨 劳: .

(5)饿其体肤 饿: .

(6)征于色 征: .

(7)发于声 发: .

(8)入则无法家拂士 拂: .

显露、流露

同“弼”,辅佐

3.下列语句朗读停顿不正确的一项是( )

C

A.舜/发于/畎亩之中

B.行/拂乱/其所为

C.出则/无/敌国外患者

D.然后/知生于忧患而死于安乐也

解析:出/则无/敌国外患者。

A.文章开篇列举古代圣君贤臣起于卑贱的事例作为论据,引出并论证“生于忧

患”的 观点。

B.文章对所举事例加以概括,得出要增长才干,必须先经受艰苦磨炼的观点。

C.文章围绕客观环境与个人及国家命运的关系,阐述了“生于忧患,死于安乐”

的深刻道理。

D.文章先谈人,主要体现“死于安乐”;后论国,主要体现“生于忧患”。

解析:D.文章先谈人,主要体现“生于忧患”;后论国,主要体现“死于安乐”。

4.下列对文章内容的分析有误的一项是( )

D

阅读《生于忧患,死于安乐》,回答问题。

5.解释下列加点词在文中的意思。

(1)百里奚举于市 举: .

(2)必先苦其心志 其: .

(3)曾益其所不能 曾: .

(4)困于心,衡于虑,而后作 作: .

6.翻译下面的句子。

(1)人恒过,然后能改。

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

7.孟子认为造就人才的客观因素和主观因素分别是什么?请用自己的话概括。

8.文中列举的六位历史人物的人生经历有哪些相似之处?

9.本文的中心论点是什么?请简述作者的论证思路。

选拔、任用

他,他的

同“增”,增加

5.解释下列加点词在文中的意思。

(1)百里奚举于市 举: .

(2)必先苦其心志 其: .

(3)曾益其所不能 曾: .

(4)困于心,衡于虑,而后作 作: .

指在国外

6.翻译下面的句子。

(1)人恒过,然后能改。

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

答案示例:一个人常常犯错误,这样以后才能改正。

答案示例:这样以后才知道常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

解析:

在本文中,孟子认为造就人才的客观条件是“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,即艰苦环境的磨炼,只有这样,才能“动心忍性,曾益其所不能”;造就人才的主观条件是“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”,即个人思想斗争的折磨。

7.孟子认为造就人才的客观因素和主观因素分别是什么?请用自己的话概括。

答案示例:

客观因素:艰苦环境的磨炼。

主观因素:个人思想斗争的折磨。

8.文中列举的六位历史人物的人生经历有哪些相似之处?

解析:

结合教材注释可知,这六位历史人物都曾地位低下,但都在经历过种种磨难后被重用而成就了一番大事业。

答案示例:

这些人都出身低微,但他们在经受了艰苦磨炼之后,都成就了不平凡的事业。

9.本文的中心论点是什么?请简述作者的论证思路。

解析:

本文的标题就是其中心论点。议论文的论证思路一般为“提出论点—分析(论证)论点—得出结论”。根据这一思路分析即可。

答案示例:

中心论点:生于忧患,死于安乐。

论证思路:首先列举六位历史人物的人生经历,论证要担当重任必先经受磨炼,然后分别从“生于忧患”和“死于安乐”两个方面谈论,最后得出结论。

10.下列句子中加点的“之”与例句“女子之嫁也”中的“之”用法相同的一项是

( )

解析:

例句和A项中的“之”都是助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,无实义;B项中的“之”是助词,宾语前置的标志;C项中的“之”是结构助词,的;D项中的“之”是代词,代指“正道”。

A.攻亲戚之所畔

B.孔子云:何陋之有

C.舜发于畎亩之中

D.得志,与民由之

A

11.下列各组加点词的意思相同的一项是( )

解析:

D项的两个“恒”都解释为“副词,常常”。

A.连词,所以,因此/形容词,原来;

B.动词,表判断,是/介词,替;

C.介词,把/介词,凭、靠。

D

A.故天将降大任于是人也 而两狼之并驱如故

B.是焉得为大丈夫乎 为人谋而不忠乎

C.以顺为正者 域民不以封疆之界

D.人恒过,然后能改 国恒亡

(一)(20-21·唐山迁安期末)阅读下面两个文言语段,完成下面小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。”

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)故天将降大任于是人也 故: .

(2)人恒过,然后能改 恒: .

(3)征于色,发于声,而后喻 喻: .

(4)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 诚: .

13.下列各句中没有通假字的两项是( )

A.傅说举于版筑之间 B.曾益其所不能

C.困于心,衡于虑 D.行拂乱其所为

14.孟子在【甲】文第一段中,用六位历史人物的经历告诉人们:人要成大器,必须经受磨炼。下

列名言与之意思相近的一项是( )

A.业精于勤,荒于嬉。 B.试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

C.自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男。 D.桃李不言,下自成蹊。

15.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)所以动心忍性,曾益其所不能。

16.在【甲】文中,孟子认为,就“国”而言,要想避免灭亡,须具备哪些条件?

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)故天将降大任于是人也 故: .

(2)人恒过,然后能改 恒: .

(3)征于色,发于声,而后喻 喻: .

(4)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 诚: .

所以,因此

常常

了解、明白

真正,确实

13.下列各句中没有通假字的两项是( )

A.傅说举于版筑之间

B.曾益其所不能

C.困于心,衡于虑

D.行拂乱其所为

解析:

B.“曾”同“增”;

C.“衡”同“横”。

AD

14.孟子在【甲】文第一段中,用六位历史人物的经历告诉人们:人要成大器,必

须经受磨炼。下列名言与之意思相近的一项是( )

A.业精于勤,荒于嬉。

B.试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

C.自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男。

D.桃李不言,下自成蹊。

解析:

A.强调要勤奋;

B.强调事物的真伪只能让时间去考验;

C.强调英雄要经受磨难;

D.比喻为人品德高尚、诚实、正直,用不着自我宣传,就自然受到人们的尊重和敬仰。

C

15.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)所以动心忍性,曾益其所不能。

答案示例:他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。

答案示例:用这些方法使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来不具备的能力。

16.在【甲】文中,孟子认为,就“国”而言,要想避免灭亡,须具备哪些条件?

解析:

根据第二段中“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”来概括。

答案示例:

内有法家拂士,外有敌国外患。

(二)阅读下面两篇选文,完成题目。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏徵曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难;徵与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》,有删改)

.

①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:草创,创始。④忽:不注意,不重视。

17.解释下列句子中加点的词。

(1)傅说举于版筑之间 举: .

(2)困于心,衡于虑,而后作 衡: .

(3)创业与守成孰难 孰: .

(4)徵与吾共安天下 安: .

18.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.故天将降大任于是/人也

B.然后/知生于忧患而死于安乐也

C.莫不/得之于艰难

D.玄龄与吾/共取天下

19.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(2)然创业之难,既已往矣。

20.回答下面的问题。

(1)【甲】文第二段用对比的方式论证了文段的中心论点。试对此作简要说明。

(2)【乙】文中唐太宗的治国思想与孟子有相似之处,请结合选文简要分析。

【乙】唐太宗问左右大臣说:“创业与保持成就哪一个更难?”房玄龄说:“开创新朝代的初期,与群雄一起用武力争斗,然后使他们臣服,是创业难!”魏徵回答说:“历代君主,没有不是在艰难境地取得天下,而在安逸时失去天下,是守成难!”太宗说:“房玄龄和我共同夺取天下,历经百战,九死一生,所以知道创业的艰难;魏徵和我共同安定天下,常常害怕骄奢从富贵中生成,祸乱从疏忽中生成,所以知道守成的艰难。然而创业的艰难时期,已经过去了;守成的艰难,正应当与诸位谨慎对待。”

参考译文:

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏徵曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难;徵与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》,有删改)

.

①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:草创,创始。④忽:不注意,不重视。

17.解释下列句子中加点的词。

(1)傅说举于版筑之间 举: .

(2)困于心,衡于虑,而后作 衡: .

(3)创业与守成孰难 孰: .

(4)徵与吾共安天下 安: .

选拔、任用

同“横”,梗塞、不顺

哪一个

安定

18.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.故天将降大任于是/人也

B.然后/知生于忧患而死于安乐也

C.莫不/得之于艰难

D.玄龄与吾/共取天下

解析:A.正确的停顿应该是“故/天将降大任/于是人也”。

A

19.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(2)然创业之难,既已往矣。

答案示例:在国内如果没有坚守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,国家常常灭亡。

答案示例:然而创业的艰难时期,已经过去了。

20.回答下面的问题。

(1)【甲】文第二段用对比的方式论证了文段的中心论点。试对此作简要说明。

解析:

根据题干要求抓住【甲】文第二段分析。这一段先从做人方面谈。一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心困扰,思虑堵塞,然后才能有所作为;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。接着从国家方面来谈,与国无“法家拂士”“敌国外患”则“恒亡”相对比,侧面论证文章的中心论点。

答案示例:

【甲】文第二段将“人处困境奋发有为”和“国无内忧外患易遭灭亡”进行正反对比论证,突出论证了本文的中心论点“生于忧患,死于安乐”的道理。

(2)【乙】文中唐太宗的治国思想与孟子有相似之处,请结合选文简要分析。

解析:

需要结合文本分析。【甲】文最后一句即文章的主旨,强调“生于忧患,死于安乐”,而【乙】文唐太宗说“常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽”,可见他认识到人容易在富贵中滋生骄奢,而祸乱经常潜藏在疏忽之中,这与【甲】文中孟子的思想是相似的。

答案示例:

【乙】文中唐太宗明白“骄奢生于富贵,祸乱生于所忽”,他认为保持成就很艰难,在“富贵”和“疏忽”中易滋生“骄奢”和“祸乱”,这与【甲】文中孟子所认为的“生于忧患,死于安乐”的思想是相似的。

21.阅读下面材料,回答问题。

有人将一只青蛙放在煮沸的大锅里,青蛙触电般地立即跳了出去。后来,人们又把它放在一个装满凉水的大锅里,任其自由游动,然后用小火慢慢加热,青蛙虽然可以感觉到外界温度的变化,却因惰性而没有立即往外跳,直到后来热度难以忍受,却因失去逃生能力而被煮熟。

(1)用一句话概括这则材料。

(2)这则材料说明一个什么道理?

(3)就这则材料进行评论。

(1)用一句话概括这则材料。

解析:

概括材料内容,要明确对象及其行为。对象是青蛙,行为有两个:在煮沸的水里立即跳出,在小火慢慢加热的水里因为惰性被煮熟。故可概括为:青蛙被慢慢加热的水煮熟。

答案示例:

青蛙被慢慢加热的水煮熟。

(2)这则材料说明一个什么道理?

解析:

青蛙面对沸水立即跳出,象征着人面对大的危机会立即作出反应去应对,结果获得生存的机会;青蛙在小火慢慢加热的水里因为安于享受被煮熟,象征着人面对生活中的安逸,一味享乐,最终失败。由此可知道理:生于忧患,死于安乐。

答案示例:

生于忧患,死于安乐。

(3)就这则材料进行评论。

解析:评论材料,可以由内容联系自己的生活、学习,一般用议论性的语言进行评论。

答案示例一:居安思危、未雨绸缪非常重要。学习时正是如此,逆水行舟,不进则退。在现实生活中我们可以常常看到,当人们遇上大的挫折和困难时,常常能激发自己的潜能;可一旦趋向平静,便不知不觉地会沉迷于安逸、享乐、奢靡、挥霍的生活,而不断遭遇失败。

答案示例二:这则材料一针见血地指出了生活中大部分人的境况,他们面对生活中大的、突如其来的危机都会很快作出反应,全面地去应对,但是面对日常的一些小问题,却可能不会意识到有问题,或者即使意识到了,也认为不影响大局,懒得去解决。于是小问题积累起来,最终压垮了自己的生活。这对人们是有启示的,它告诉人们要居安思危,未雨绸缪,不能沉迷于安乐享受。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读