人教版选修5第二章第四节气象灾害(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修5第二章第四节气象灾害(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2014-10-28 08:14:37 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。气象灾害自然灾害概念自然环境中对人类生命安全和财产构成危害的自然变异和极端事件。

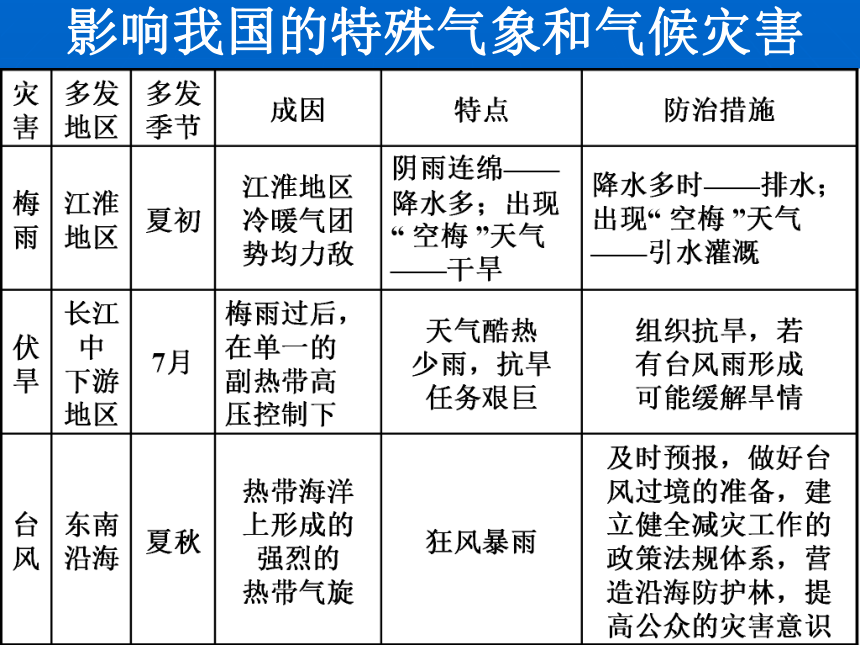

两个条件:一是要有自然异变作为诱因,二是要有受到损害的人、财产、资源作为承受灾害的客体。主要气象灾害台风

寒潮

干旱

暴雨

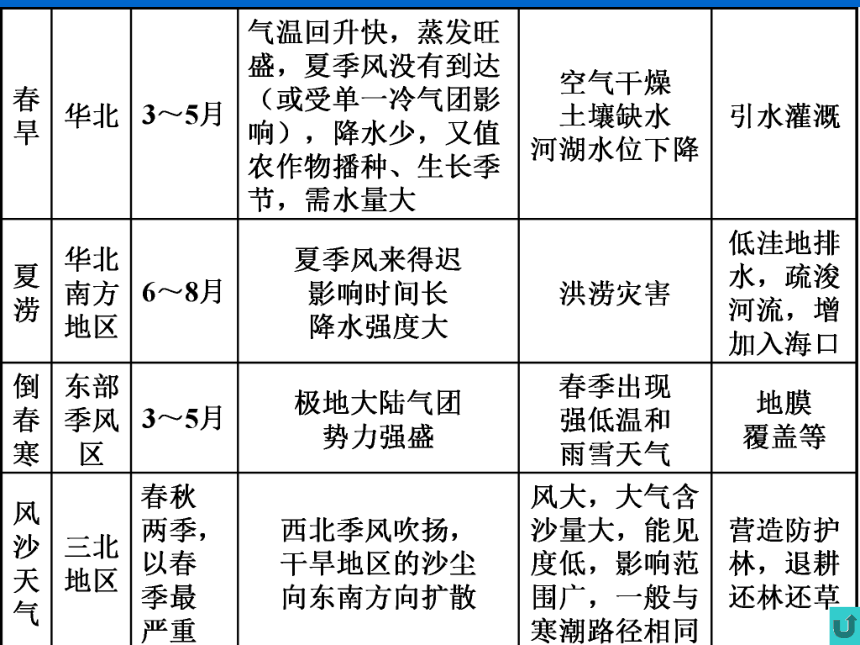

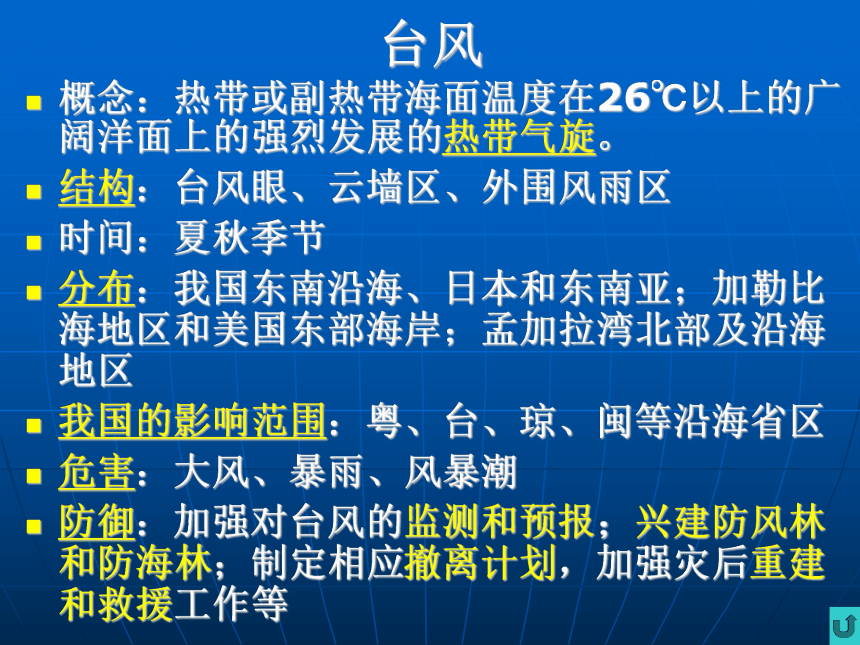

沙尘暴影响我国的特殊气象和气候灾害台风概念:热带或副热带海面温度在26℃以上的广阔洋面上的强烈发展的热带气旋。

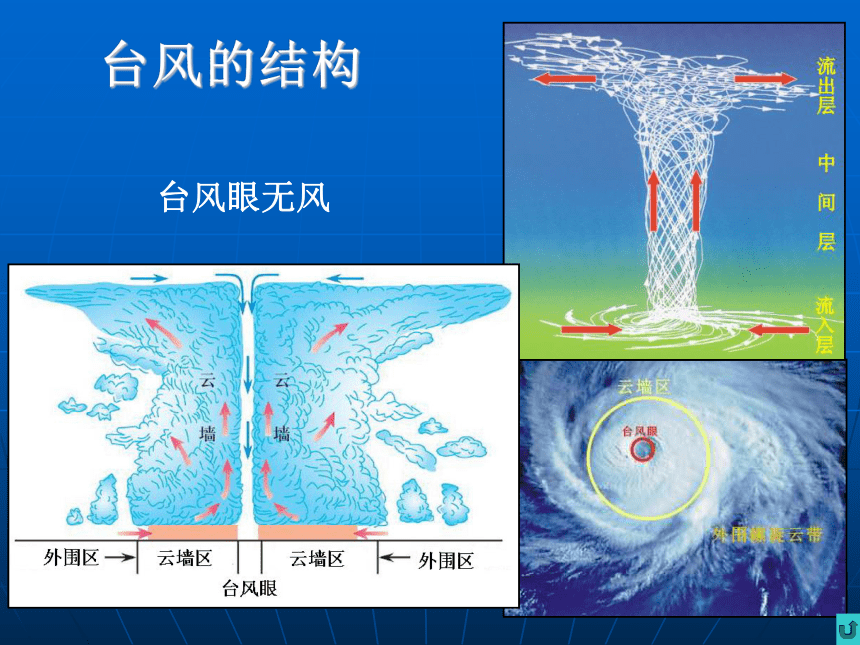

结构:台风眼、云墙区、外围风雨区

时间:夏秋季节

分布:我国东南沿海、日本和东南亚;加勒比海地区和美国东部海岸;孟加拉湾北部及沿海地区

我国的影响范围:粤、台、琼、闽等沿海省区

危害:大风、暴雨、风暴潮

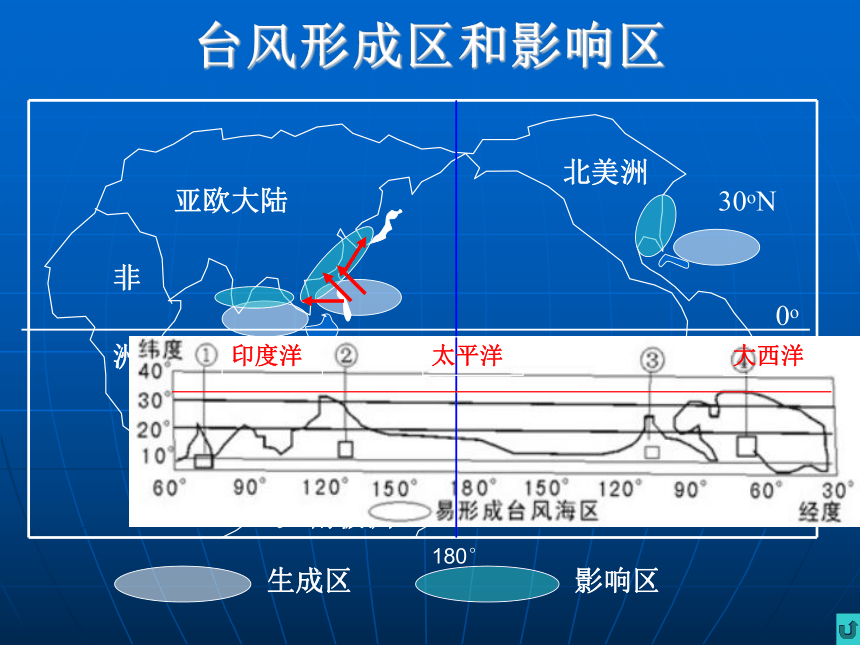

防御:加强对台风的监测和预报;兴建防风林和防海林;制定相应撤离计划,加强灾后重建和救援工作等台风眼无风台风的结构方位示意图30oN0o30oS亚欧大陆非 洲北美洲南美洲南极洲生成区影响区180°印度洋太平洋大西洋台风形成区和影响区热带气旋①广阔的暖洋面,海水蒸发向大气提供充足的水汽;②下热上冷的不稳定大气层结,促使空气上升及水汽凝结致雨。有利影响:缓解旱情,降温消暑台风的影响强风 —— 12级或12级以上的强风,具有可怕的摧毁力。可掀翻万吨巨轮,使地面建筑物和通讯设施遭受严重损失。

特大暴雨 —— 一天中降雨量达500~1000毫米,会造成河堤决口,水库崩溃,洪水泛滥,淹没农田、村镇。

风暴潮 —— 严重时潮位可高出海平面5~6米,能破坏海堤,淹没岛屿。台风入侵路径我国南起两广,北至辽宁的漫长海岸地带,时常受到台风袭击。台风危害台风的破坏力主要由强风、暴雨、风暴潮构成风暴潮强风暴雨台风监测寒 潮寒潮:是一种大范围强冷空气活动,主要发生在北半球中高纬地区的深秋到初春

天气特征:降温、大风、雨雪

影响地区:除青藏高原、滇南谷地外,全国大部分地区受到寒潮影响。

危害:强烈降温造成冻害;大风能吹翻船只,摧毁建筑物;雨雪、冻雨造成通信和输电线路中断,交通运输受阻

防御:利用地理信息技术进行监测和预报,采取防寒措施路径交通冻雨蒙古、

西伯利

亚地区纬度高地势高冬季陆地

降温快气温

很低气压很

高水平

气压梯

度力大强冷空

气吹向

低纬

地区快行 冷锋大风、降温、

雨雪、冰冻

等天气1、农牧业生产

2、交通运输

3、通信和输电线路

4、人体健康危害干旱(旱灾)干旱:长期无降水或降水异常偏少造成空气干燥。土地缺水的一种现象。判断易发生旱情的关键—降水的不稳定。

原因:降水季节分配不均、年际变化大。

发生时间:我国北方春旱、南方伏旱比较严重。

我国旱灾多发的原因

后果:影响工农业生产和人们生活;影响生态环境的变化。

措施:加强对旱情的监测和预测、预报;开展人工增雨作业;改善农业生态,选择耐旱的作物;开展农田水利基本建设;营造防护林,改进耕作制度。 干旱发生时间华北春旱原因:

1.全球气候变化引起春季降水量偏少、温度回升蒸发旺盛是旱灾发生的自然原因

2.降水与生长期需水吻合度不高是导致冬麦区旱灾频频发生的根本原因

3.抗旱能力不足是出现严重灾害的人为原因

东北无春旱的原因:春季气温回升,积雪融化;纬度高,蒸发弱。

长江中下游伏旱原因:夏季(7、8月)受副热带高气压带(或者反气旋)的控制,盛行下沉气流,蒸发旺盛而降水不足。我国干旱等效频率分布图我国旱灾多发区及自然原因暴 雨概念:是降水强度很大的雨。一般指每小时降雨量16毫米以上,或连续12小时降雨量30毫米以上,或连续24小时降雨量50毫米以上的降水

形成条件:①充足的源源不断的水汽;②强盛而持久的气流上升运动;③大气层结构的不稳定

危害:特大暴雨是一种灾害性天气,往往造成洪涝灾害和严重的水土流失,导致工程失事、堤防溃决和农作物被淹等重大的经济损失

我国分布(雨带移动)

防御措施:1、加强预报和监测 ;2、政府部门做好防暴雨应急工作;3.做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作我国的暴雨冬季暴雨局限在华南沿海;

4~6月间,华南地区暴雨频频发生;

6~7月间,长江中下游常有持续性暴雨出现,历时长、面积广、暴雨量也大;

7~8月是北方各省的主要暴雨季节,暴雨强度很大;

8~10月雨带又逐渐南撤;夏秋之后,东海和南海台风暴雨十分活跃,台风暴雨的点雨量往往很大。沙尘暴概念:沙尘暴是沙暴和尘暴两者兼有的总称;是指强风把地面大量沙尘卷入空中,使空气特别混浊,水平能见度低于1千米的天气现象。

发生季节:冬春季节

形成条件:

一是大风——形成沙尘暴的动力条件;

二是地面的沙尘物质——形成沙尘暴的物质条件;

三是不稳定的空气状态和局部地区的热力条件。

发生地区:华北、西北、东北(干旱和半干旱地区)

危害:明显降低能见度,影响交通和人本健康。

措施:保护森林草地,退耕还林、还草、还牧,严禁滥垦、滥伐、过度放牧,植树造林,恢复植被。

两个条件:一是要有自然异变作为诱因,二是要有受到损害的人、财产、资源作为承受灾害的客体。主要气象灾害台风

寒潮

干旱

暴雨

沙尘暴影响我国的特殊气象和气候灾害台风概念:热带或副热带海面温度在26℃以上的广阔洋面上的强烈发展的热带气旋。

结构:台风眼、云墙区、外围风雨区

时间:夏秋季节

分布:我国东南沿海、日本和东南亚;加勒比海地区和美国东部海岸;孟加拉湾北部及沿海地区

我国的影响范围:粤、台、琼、闽等沿海省区

危害:大风、暴雨、风暴潮

防御:加强对台风的监测和预报;兴建防风林和防海林;制定相应撤离计划,加强灾后重建和救援工作等台风眼无风台风的结构方位示意图30oN0o30oS亚欧大陆非 洲北美洲南美洲南极洲生成区影响区180°印度洋太平洋大西洋台风形成区和影响区热带气旋①广阔的暖洋面,海水蒸发向大气提供充足的水汽;②下热上冷的不稳定大气层结,促使空气上升及水汽凝结致雨。有利影响:缓解旱情,降温消暑台风的影响强风 —— 12级或12级以上的强风,具有可怕的摧毁力。可掀翻万吨巨轮,使地面建筑物和通讯设施遭受严重损失。

特大暴雨 —— 一天中降雨量达500~1000毫米,会造成河堤决口,水库崩溃,洪水泛滥,淹没农田、村镇。

风暴潮 —— 严重时潮位可高出海平面5~6米,能破坏海堤,淹没岛屿。台风入侵路径我国南起两广,北至辽宁的漫长海岸地带,时常受到台风袭击。台风危害台风的破坏力主要由强风、暴雨、风暴潮构成风暴潮强风暴雨台风监测寒 潮寒潮:是一种大范围强冷空气活动,主要发生在北半球中高纬地区的深秋到初春

天气特征:降温、大风、雨雪

影响地区:除青藏高原、滇南谷地外,全国大部分地区受到寒潮影响。

危害:强烈降温造成冻害;大风能吹翻船只,摧毁建筑物;雨雪、冻雨造成通信和输电线路中断,交通运输受阻

防御:利用地理信息技术进行监测和预报,采取防寒措施路径交通冻雨蒙古、

西伯利

亚地区纬度高地势高冬季陆地

降温快气温

很低气压很

高水平

气压梯

度力大强冷空

气吹向

低纬

地区快行 冷锋大风、降温、

雨雪、冰冻

等天气1、农牧业生产

2、交通运输

3、通信和输电线路

4、人体健康危害干旱(旱灾)干旱:长期无降水或降水异常偏少造成空气干燥。土地缺水的一种现象。判断易发生旱情的关键—降水的不稳定。

原因:降水季节分配不均、年际变化大。

发生时间:我国北方春旱、南方伏旱比较严重。

我国旱灾多发的原因

后果:影响工农业生产和人们生活;影响生态环境的变化。

措施:加强对旱情的监测和预测、预报;开展人工增雨作业;改善农业生态,选择耐旱的作物;开展农田水利基本建设;营造防护林,改进耕作制度。 干旱发生时间华北春旱原因:

1.全球气候变化引起春季降水量偏少、温度回升蒸发旺盛是旱灾发生的自然原因

2.降水与生长期需水吻合度不高是导致冬麦区旱灾频频发生的根本原因

3.抗旱能力不足是出现严重灾害的人为原因

东北无春旱的原因:春季气温回升,积雪融化;纬度高,蒸发弱。

长江中下游伏旱原因:夏季(7、8月)受副热带高气压带(或者反气旋)的控制,盛行下沉气流,蒸发旺盛而降水不足。我国干旱等效频率分布图我国旱灾多发区及自然原因暴 雨概念:是降水强度很大的雨。一般指每小时降雨量16毫米以上,或连续12小时降雨量30毫米以上,或连续24小时降雨量50毫米以上的降水

形成条件:①充足的源源不断的水汽;②强盛而持久的气流上升运动;③大气层结构的不稳定

危害:特大暴雨是一种灾害性天气,往往造成洪涝灾害和严重的水土流失,导致工程失事、堤防溃决和农作物被淹等重大的经济损失

我国分布(雨带移动)

防御措施:1、加强预报和监测 ;2、政府部门做好防暴雨应急工作;3.做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作我国的暴雨冬季暴雨局限在华南沿海;

4~6月间,华南地区暴雨频频发生;

6~7月间,长江中下游常有持续性暴雨出现,历时长、面积广、暴雨量也大;

7~8月是北方各省的主要暴雨季节,暴雨强度很大;

8~10月雨带又逐渐南撤;夏秋之后,东海和南海台风暴雨十分活跃,台风暴雨的点雨量往往很大。沙尘暴概念:沙尘暴是沙暴和尘暴两者兼有的总称;是指强风把地面大量沙尘卷入空中,使空气特别混浊,水平能见度低于1千米的天气现象。

发生季节:冬春季节

形成条件:

一是大风——形成沙尘暴的动力条件;

二是地面的沙尘物质——形成沙尘暴的物质条件;

三是不稳定的空气状态和局部地区的热力条件。

发生地区:华北、西北、东北(干旱和半干旱地区)

危害:明显降低能见度,影响交通和人本健康。

措施:保护森林草地,退耕还林、还草、还牧,严禁滥垦、滥伐、过度放牧,植树造林,恢复植被。