部编版八年级上册第一单元基础练(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册第一单元基础练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元基础练

一、积累与运用

1.填入下列语句横线上的词语,恰当的一项是( )

(1)汤恩伯认为南京、江阴段防线是很 的,弱点只存在于南京、九江一线。

(2)此处敌军抵抗较为顽强,然在二十一日下午至二十二日下午的整天 中,我已 及击溃一切抵抗之敌。

(3)人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上, 敌阵,横渡长江。

A.坚固 斗争 打败 打垮 B.牢固 战争 战胜 突破

C.顽固 战斗 消灭 冲垮 D.巩固 激战 歼灭 冲破

2.下列选项中没有错别字的一项是( )

A.延续 陈静自若 修长美妙

B.反应 急如流星 屏声敛息

C.由衷 萧洒自如 如梦初醒

D.裁判 凌空翔舞 惊讶不已

3.下列句子中加着重号的成语使用不当的一项是( )

A.他是个音乐才子,这是无可置疑的。

B.每次我向老师请教时,他都和颜悦色地给我解答。

C.跑完了5 000米,同学们个个筋疲力尽。

D.在上学的路上,他把昨天看到的故事惟妙惟肖地讲给我听。

4.下列说法有误的一项是 ( )

A.课文《“飞天”凌空》是一篇新闻特写。

B.新闻特写是截取新闻事件、新闻人物在特定场合中的片段、剖面或者细节,做形象化的再现与放大的一种新闻体裁。

C.特写表现的一般是一个特定的时空交汇点上的形象画面。

D.特写和消息一样,往往要报道新闻事件的全过程。

5.下列字形和加点字的注音全部正确的一项是( )

A.酝酿(liàng) 抖擞(sǒu) 祷告 候咙

B.攲斜(jí) 分歧(zhí) 一刹那 静谧

C.粗犷(kuǎng) 吝啬(lìng) 拙拙逼人 发髻

D.贮蓄(zhù) 澄清(chéng) 莅临 憔悴

阅读下面的文字,完成下面小题。

“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,sì我国殇。”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 广场上,国家公祭鼎铭文向世人 南京大屠杀史实,详述设立国家公祭日的初衷。1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后 了惨绝人寰的南京大屠杀惨案;30万中国同胞惨遭杀lù。南京的历史,人类的记忆。今天,第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式 死难同胞。中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

6.给文中的加点字注音,并根据拼音写出汉字

sì 我国殇 杀lù 惨绝人寰

7.文段是一则围绕“国家公条日”而发表的(体裁) ,立场鲜明地阐述了 的观点。

8.下列词语侬次填入以上选段空白处恰当的一项是( )

A.聚会 回忆 创造 怀念 B.集会 回想 发动 思念

C.集会 讲述 制造 悼念 D.聚会 讲解 制造 追悼

9.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)天若有情天亦老, 。(毛泽东《人民解放军占领南京》)

(2) ,路远莫致之。(《庭中有奇树》)

(3)晴川历历汉阳树, 。(崔颢《黄鹤楼》)

(4) ,都护在燕然。(王维《使至塞上》)

(5) ,终岁常端正。(刘桢《赠从弟》其二)

(6)柴门何萧条, 。(曹植《梁甫行》)

运用课外阅读积累的知识,完成下列小题。

10.下列选项中,搭配不正确的一项是( )

A.《朝花夕拾》 鲁迅 散文集 B.《西游记》 施耐庵 神魔小说

C.《骆驼祥子》 老舍 长篇小说 D.《海底两万里》 凡尔纳 科幻小说

11.“在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么‘生于太荒’之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。”这句话出自《 》(篇名),本文记叙儿时父子之间一场微妙的冲突,表现了父亲对儿童心理的 。

12.2020年是渡江战役胜利71周年,八年级(1)班开展了“纪念渡江战役,向老英雄致敬”的主题班会活动。请根据下面的活动场景,完成相应的练习。

(1)下面是一位学生对战斗英雄的采访,请你根据所学知识补全相应内容。

学生:请问东路军当时渡江的过程是否顺利?

战斗英雄:①__________________________

学生:您能描述一下当时渡江的情景吗?

战斗英雄:②__________________________

学生:作为一名战斗英雄,每次回想起当时渡江的情况,您一定有许许多多的话要说。那么,现在您心里最想说的话是什么呢?

战斗英雄:③___________________________

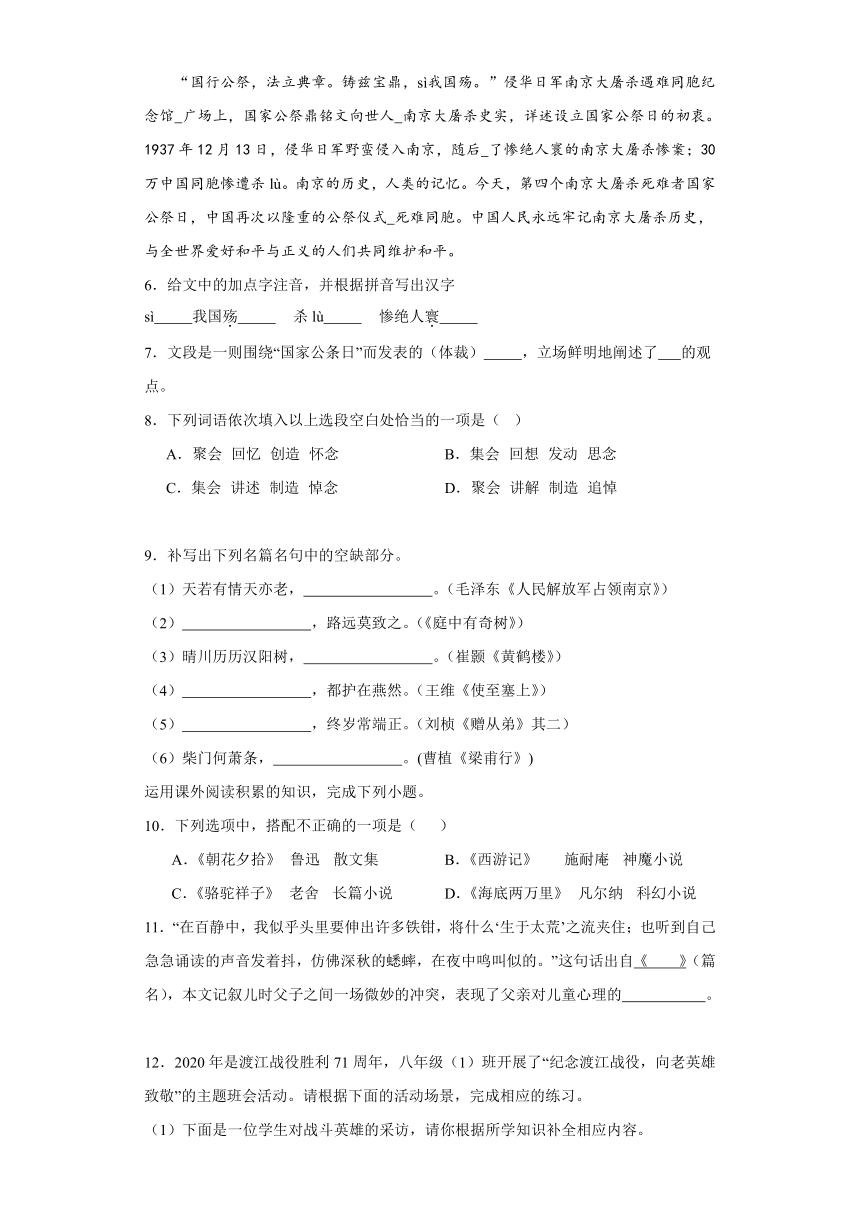

(2)班委会拟组织全班同学到安徽名人馆参观学习。请你根据下面地图中加粗的路线图(起点—终点)写一段话,告诉同学们怎样从学校前往目的地。

二、阅读与理解

阅读下面的诗歌,完成下列小题。

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

13.这首诗表现了诗人怎样的思想感情?

14.“海日生残夜,江春入旧年”一联历来脍炙人口,“生”和“入”用得很妙,请任选其一说说妙在何处。

阅读下面古诗,完成后面小题。

题大庾岭【1】北驿

宋之问

阳月【2】南飞雁,传闻至此回。我行殊【3】未已,何日复归来。

江静潮初落, 林昏瘴【4】不开。明朝望乡处【5】,应见陇头梅。

注释【1】大庾岭:在江西、广东交界处,为五岭之一。北驿:大庾岭北面的驿站。【2】阳月:阴历十月。【3】殊:还。“我行”句意谓自己要去的贬谪之地还远,所以自己还不能停下。【4】瘴:旧指南方湿热气候下山林间对人有害的毒气。【5】望乡处:远望故乡的地方,指站在大庾岭处。

15.下列关于诗歌内容分析错误的一项是( )

A.首联中写到 “南飞雁”到了大庾岭就不再南飞而要往北返回了。

B.颔联写到诗人却还要流放到更荒远的南方。

C.颈联虚写,写诗人贬谪途中所想象见到的景色:水面静寂江潮初落,林间迷蒙瘴气缭绕

D.尾联虚写,写诗人的想象:明晨再望故乡,虽不见故乡但岭上梅花该是可以见到的。

16.下列关于诗歌赏析不正确的一项是( )

A.前两联主要运用了对比手法(或对照手法),大雁止飞不进,北归有期,而我却行程未止,难以重返故乡和亲人团聚。

B.后两联虚实结合,深化主旨,表达了作者对朋友的思念和被流放到荒远地方的悲哀心。

C.颈联这两句以景衬情,渲染了凄凉孤寂的气氛,烘托出悲苦的心情。同时又为下文进一步的抒情而蓄势。

D.尾联中写到明晨踏上梅岭,遥望故乡,多么想跟古人一样寄一枝梅,来安慰家乡的亲人,运用这一典故再次表达了思乡之情,深化了主旨。

阅读下面的新闻,完成下列小题。

___________________________

张棉棉

央广网北京4月12日消息 来自国家国防科技工业局的消息,4月12日19时04分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射实践十三号卫星。实践十三号卫星是我国首颗高通量通信卫星,也是我国技术试验和示范应用成功结合的典范,对于促进我国通信卫星技术及产业的跨越发展具有重要里程碑意义。

实践十三号卫星是东方红三号B平台全配置首发星,设计寿命15年。卫星突破了电推进、Ka通信载荷、高轨激光通信等制约我国航天技术跨越发展的一系列关键技术,将在轨实现东方红三号B平台功能和性能指标考核,开展我国宽带多媒体卫星通信系统业务试验,探索星地双向高速激光通信技术及应用。

实践十三号卫星创造了我国通信卫星多个“首次”:首次在高轨卫星工程化应用自主研制的电推进系统,完成南北位保任务,大幅提高有效载荷装载比和卫星在轨寿命;首次在我国卫星上应用Ka频段多波束宽带通信载荷,通信总容量达20Gbps,超过我国已研制发射的通信卫星容量总和;首次开展我国高轨卫星与地面的双向激光通信技术试验,速率最高达到5Gbps;首次在我国高轨长寿命通信卫星上百分之百工程化应用国产化产品,改变了相关产品长期依赖进口的局面。

实践十三号卫星完成试验验证后,将转入Ka频段宽带通信试验业务,纳入“中星”卫星系列,命名为中星十六号卫星,使我国成为继美、欧等少数发达国家后掌握Ka频段宽带通信这一先进技术的国家,可为我国通信设施不发达地区的用户提供优良宽带服务,促进宽带卫星通信在高铁、船舶、飞机等移动载体以及企业联网、应急通信等领域的应用。

我国通信卫星的研制始于上世纪70年代,1970年4月24日,第一颗人造地球卫星东方红一号成功发射,开创了中国航天史的新纪元。遵循独立自主研制、瞄准国际先进水平、科研与实践结合的原则,已发展了四代通信卫星,走过了一条从探索到实践、从试验到实用、从国内到国际的发展道路。目前,我国已形成固定通信广播、移动通信、数据中继等卫星通信技术服务体系,在轨民(商)通信卫星16颗,转发器总数量达273个,构建了北京、香港、喀什三地互联互通、互为备份的卫星测控和业务监测网络,建成了连接南亚、非洲、欧洲和美洲的卫星电信港,基本形成了全球化的卫星通信服务能力。在国内,卫星通信服务业快速发展,全国直播卫星开通用户超过7000万户。在国际上,卫星通信业务拓展至30多个国家和地区,市场影响力大幅提升。

实践十三号卫星工程由国防科工局组织实施。卫星、运载火箭分别由中国航天科技集团公司中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院研制,地面测控系统由西安卫星测控中心负责,运控和试验应用系统由中国卫通集团有限公司负责。此次发射任务是长征系列运载火箭的第246次发射。

17.请用横线画出这则新闻的导语,并根据导语的内容,拟写一个标题。

18.“央广网北京4月12日消息”是这则新闻的电头,其主要作用是: 。

19.文中的画线句在句式上有何特点?有什么表达效果?

20.体会“……建成了连接南亚、非洲、欧洲和美洲的卫星电信港,基本形成了全球化的卫星通信服务能力”中加点词语“基本”的表达作用。

21.实践十三号卫星的成功发射,有何重要意义?

三、作文

22.【片段仿写】请你运用这种“倒金字塔结构”写一则身边的消息。(150字左右)

参考答案:

1.D

【详解】本题考查近义词的辨析运用能力。坚固重在“坚”,像土地一样坚硬,是褒义词;牢固重在“牢”,像“监牢”一样稳当没有缝隙,是褒义词;顽固重在“顽”,像难以劈开的木头一样固执,是贬义词;巩固重在“巩”,这是个动词,用皮革捆东西,捆得牢靠。(1)题不能用褒义词,顽固是形容人的,所以填“巩固”。斗争是矛盾双方的冲突,一方力求战胜另一方;战斗一般指规模较小的军事冲突;战争以具有一定规模的初期以暴力活动为开端,以一方或几方的主动或被动丧失暴力能力为结束标志,是指整个完整过程,时间跨度长;激战中的“激”的意思是急剧的,强烈的,连起来是很强烈的一场战斗,“此处敌军抵抗较为顽强”,战斗很激烈,所以(2)题第一空填“激战”。打败是战胜对方;消灭是消除掉敌对的或有害的人或事物 ;战胜是“战且胜”的意思;歼灭是打死、打伤和俘虏敌人全部或大部有生力量,解除其武装,剥夺其抵抗力;(2)题第二空填“歼灭”。打垮是打击并战胜,冲垮是冲击并击垮,冲破的时间较为长,而突破是在一瞬间,冲破的力量是保持的,而突破是在一瞬间爆发出来,爆发力强一些;(3)题填“冲破”。

故选D。

2.D

【详解】试题分析:D项没错字。A改为:沉静自若。B改为:疾如流星。C改为:潇洒自如。

点睛:字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

3.D

【详解】D项加着重号的成语使用不当。“惟妙惟肖”形容描写或雕刻得十分精妙逼真。此处可改为“绘声绘色”。

【点睛】运用成语应注意的几个问题:1、注意理解成语的整体意义,不能望文生义;2、注意把握成语的结构特征,不能肢解其含义;3、注意成语语义的大小、适用范围,不要界限不清;4、注意把握成语的感彩,不要褒贬失当;5、注意把握成语的一词多义现象,不要“一概而论”。

4.D

【详解】试题分析:改为,特写和消息一样,往往择要报道新闻事件的全过程,以简洁和让事实说明问题取胜。

5.D

【详解】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语。A酝酿(niàng),喉咙。B攲斜(qī),分歧(qí)。C粗犷(guǎng),吝啬(lìn),咄咄逼人。

6. 祀 shāng 戮 huán 7. 新闻评论 牢记历史,维护和平。 8.C

【解析】6.祀我国殇(shāng):指祭奠那些死于国事,为国牺牲的人。注意“祀”字的书写;

杀戮:杀害,屠杀。注意“戮”字的书写;

惨绝人寰(huán):世上还没有过的惨痛。形容惨痛达到极点。注意“寰”字的书写。

7.本题考查文体知识。

阅读文字内容,由“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇”和“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场上,国家公祭鼎铭文向世人讲述南京大屠杀史实,详述设立国家公祭日的初衷”可知,这是一篇新闻评论。新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事件所发表的言论的总称。这篇评论由第四个南京大屠杀死难者国家公祭日写起,概述了世界各地正义人士组织的纪念活动,告诉人们历史是不容忘记的;也批判了日本右翼势力妄图篡改历史的丑恶行径。以南京由“恐怖之城”到“和平之城”的沧桑巨变,鼓舞、召唤人们铭记历史、捍卫和平、开创未来。根据文字最后一句“中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平”可提炼出观点:牢记历史,维护和平。

8.本题考查选词填空。

第一空:“聚会”指聚集,会合。“集会”则是指集合在一起开会,一般指在某个固定场所为某个目的而进行聚集的正式行为。根据文段语境,“集会”更为恰当;

第二空:“回忆”指(人)回想过去的事情,“回想”与“回忆”等同,“讲述”是把事情或道理叙述出来。“讲解”则是分析说明,解读。联系文段语境,由“国家公祭鼎铭文”可知,这里应当填“讲述”;

第三空:“发动”指使某某行动起来,“创造”指发明出前所未有的事物,“制造”指人为的造成某事(含贬义)。根据文段内容“侵华日军野蛮侵入南京”可知,这里应填“制造”;

第四空:“思念”指怀念,惦念。“怀念”与“怀念”近义。“追悼”指追念死者表示哀悼。“悼念”指对死者哀痛地怀念。联系文段语境,这里是对第四个南京大屠杀死难同胞进行“悼念”;

故选C。

9. (1)人间正道是沧桑 (2)馨香盈怀袖 (3)芳草萋萋鹦鹉洲 (4)萧关逢候骑 (5)冰霜正惨凄 (6)狐兔翔我宇

【详解】诗文名句默写试题的题型主要是填写题,复习诗文名句,首先是要记诵清楚背诵的诗文篇段和名句;其次是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容;第三是要记清楚诗文名句中的每个字,默写古诗文名句不能写错别字。此题要注意“沧”“馨”“鹦鹉”“萧”等字的书写。

10.B 11. 《五猖会》 无知

【解析】10.B项错误,《西游记》作者是吴承恩。

11.此题考查的是学生对于名著的了解。阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。记死背硬作者名字、书名及书中的重要人物的名字和情节。

12.(1)(示例)①我们的渡江过程是非常顺利的,但是战斗也十分激烈。②渡江作战当天,在炮火的掩护下,全体人员乘着木船,冒着敌人密集的子弹,奋勇向前,最终成功地跨越长江。③在这里我要向在渡江战役中英勇战斗、献出自己生命的战友们致以深切的悼念和崇高的敬意!

(2)(示例)从学校出发,沿姥山路向北步行,在义城派出所路口右转,然后向东南步行,在路口右转进入包河大道,沿包河大道向南步行,随后右转进入环湖北路,然后向西南方向步行,在上海路与环湖北路的交叉路口继续直行,随后右转进入云谷路,沿着云谷路向西北方向步行,然后左转,继续沿云谷路向西步行,随后左转进入金斗东路,继续向南步行,即可到达目的地安徽名人馆。

【详解】(1)考查根据语境补齐对话。根据材料中给出的问题有针对性的回答。作答时,需要语意清晰,语序合理,能合理表达自己的感情。要紧扣“纪念渡江战役,向老英雄致敬”的主题,结合课文内容回答。要能充分挖掘英雄身上巨大的精神财富,从“悼念”“敬意”等角度表达心中的感情。

(2)考查图文转化。答题时,首先需要明确起点(学校)及终点(安徽名人馆)的位置,从图示明白方向,即上北下南,左西右东,然后按照地图的标识,根据方向图示指明行走方向,这里需要注意路口及拐弯的转向。语言表达要准确、连贯。首先从学校出发,沿姥山路向北步行,在义城派出所路口右转,然后项东南方向行走,在路口右转进入包河大道,沿包河大道向南步行,之后右转进入环湖北路向西南方向行走,经过上海路与环湖北路的交叉路口继续直行,然后右转进入云谷路,沿云谷路向西北方向行走一段后左转,继续沿云谷路向西步行,随后左转进入金斗东路,继续向南步行便可到达安徽名人馆。

13.表达了作者思乡的情感。 14.“生”“入”采用拟人手法,将“日”和“春”人格化,赋予它们人的意志和情思,无意说理,却在描写景物节令中蕴含哲理。

【解析】13.本题考查作者情感.

“乡书何处达,归雁洛阳边”意为:身在旅途,家信何传?还是托付北归的大雁,让它捎到远方的洛阳。其中的“乡书”是指家信,“雁”是思乡的典型意象。由此可知,这两句诗表达了诗人浓浓的思乡之情。

14.本题考查字词赏析。

“海日生残夜,江春入旧年”意为:残夜将去,旭日初升海上;一年未尽,江南已初入春。

作者从炼意着眼,把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,提到主语的位置而加以强调,并且“生”“入”都是拟人的修辞手法,“海日”“江春”本是景物,却被作者当做人来写,使“海日”“江春”人格化,赋予它们人的意志和情思,使句子变得生动形象;同时作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的理趣。海日生于残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走严冬,表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。

15.C 16.B

【解析】15.C项“颈联虚写”关于诗歌内容分析错误。颈联是实写,写诗人贬谪途中所见到的景色。

16.B项“表达了作者对朋友的思念”关于诗歌赏析不正确。表达了作者对家乡思念和被流放到荒远地方的悲哀心,没有对朋友的思念。

17.导语:第一段中除“央广网北京4月12日消息”之外的语句。 示例:我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射,中国通信卫星能力实现重大跨越。 18.说明新闻的来源和时间,体现了新闻的真实性、及时性。 19.排比句。 强调了实践十三号卫星创造了我国通信卫星“首次”个数之多;读起来朗朗上口,增强了语言艺术的感染力。 20.“基本”是“大体上,大致”的意思,表明我国大体上形成了全球化的卫星通信服务能力,但还未完全形成,这与实际相符合,体现了新闻用词的准确性。 21.实践十三号卫星是我国首颗高通量通信卫星,促进了我国通信卫星技术及产业的跨越发展。实践十三号卫星将在轨实现东方红三号B平台功能和性能指标考核,开展我国宽带多媒体卫星通信系统业务试验,探索星地双向高速激光通信技术及应用。实践十三号卫星创造了我国通信卫星多个“首次”。实践十三号卫星完成试验验证后,将纳入“中星”卫星系列,使我国成为继美、欧等少数发达国家后掌握Ka频段宽带通信这一先进技术的国家。

【解析】17.本题考查寻找新闻导语和拟写新闻标题的能力。新闻导语是一篇消息的开头部分。它用简短的语言介绍主要内容,揭示新闻主题;或采取其他生动形式引起读者的阅读兴趣。根据导语的定义和特点,可确定本文的导语是第一段中除“央广网北京4月12日消息”之外的语句。新闻的标题一般概括了新闻的主要内容,一般采用“何人+何事+结果”的形式拟写。根据导语内容可知,本则新闻的“何人”与“何事”是“我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射”,结果是“对于促进我国通信卫星技术及产业的跨越发展具有重要里程碑意义”,故可概括为“我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射,中国通信卫星能力实现重大跨越”。

18.本题考查新闻电头的作用。新闻电头是说明消息来源的短语。一般用来说明新闻稿件发出的单位、地点和时间。本文的电头“央广网北京4月12日消息”,说明了新闻的来源是央广网北京,时间是4月12日,体现了消息的真实性和及时性。

19.本题考查分析语句特点的能力。分析语句特点一般从修辞、句式特点等方面入手,然后分析采用这种手法达到的效果。本文画线句从四个“首次”可知,这是运用了排比的修辞手法,从内容上强调了实践十三号卫星创造了我国通信卫星“首次”个数之多,从句式上来看,增强了气势,句式整齐,读起来朗朗上口,增强了艺术感染力。

20.本题考查赏析新闻语言特点的能力。分析词语,首先解释词语的含义,然后分析词语在句中的含义和所起到的表达效果。具体到本题,“基本”是“大体上,大致”的意思,强调的是我国大体上形成了全球化的卫星通信服务能力,而不是已经形成了全球化的卫星通信服务能力,这体现了新闻语言准确性的特点。

21.本题考查筛选信息的能力。首先通读全文,找到描写实践者十三号作用的语句,然后根据其作用概括它的重要意义。如根据第一段的“实践十三号卫星是我国首颗高通量通信卫星……对于促进我国通信卫星技术及产业的跨越发展具有重要里程碑意义”,可概括出第一点答案;根据文章第二段可概括出答案第二点;根据第三段首句,可概括出答案第三点;根据第四段中的“实践十三号卫星完成试验验证后……使我国成为继美、欧等少数发达国家后掌握Ka频段宽带通信这一先进技术的国家”,可概括出答案第四点。

【点睛】电头的作用:表明新闻稿的发出单位,显示消息的“身份”;以此承担发表新闻作品的责任,接受社会监督;著有发稿时间地点,用来说明新闻的来源时效,借以传达某种信息。

22.【例文】实验中学八(1)班开展“好新闻奖”评选

2017年9月3日,实验中学八(1)班举行“好新闻奖”评选活动。共有八篇新闻分别获一、二、三等奖。活动过程中,同学们拿着自己搜集到的新闻,踊跃参加,积极展示。按照同学们共同拟定的评选标准,《多地出台小学升初中新政,多校划片成热点》《义务教育按成绩分班为何禁而不止》等获得“好新闻奖”。通过“推选好新闻”活动,我们学习到了新闻知识,感受到了时代的气息,体验到整个社会的人文关怀,拥有了胸怀天下的气度。

【详解】试题分析:这是一则消息的写作练习。消息在结构上一般包括标题、导语、主体、背景和结语五个部分(后两部分有时暗含在主体中)。消息正文的结构通常是按照重要性递减的原则安排的,即所谓“倒金字塔结构”。可以仿照《首届诺贝尔奖颁发》导语部分集中讲述最重要的新闻事实——首届诺贝尔奖颁发。然后随文章的展开、事实的重要性逐渐减弱,背景材料放在新闻事实的后面。按照这样的方法,选择身边的“新闻事件”,按照“倒金字塔结构”的方法写作即可。

【点睛】新闻作为一种以叙事为主的文体,它的基本要素和我们语文界常用的记叙文的六要素是一致的。其特点是:真实性——新闻要求报道真实的事实。人们通过这样的真实事实,可以洞察宇宙万象的恢弘、社会发展的趋向、生活演进的动态……新闻中所列举的事实还必须是典型的、带有普遍意义的、能反映本质和主流的事实。时效性——就是要及时。准确性——指的是在新闻写作表现方式和技巧中要准确地表达和描述新闻事实。准确性是新闻报道的一项基本原则。

一、积累与运用

1.填入下列语句横线上的词语,恰当的一项是( )

(1)汤恩伯认为南京、江阴段防线是很 的,弱点只存在于南京、九江一线。

(2)此处敌军抵抗较为顽强,然在二十一日下午至二十二日下午的整天 中,我已 及击溃一切抵抗之敌。

(3)人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上, 敌阵,横渡长江。

A.坚固 斗争 打败 打垮 B.牢固 战争 战胜 突破

C.顽固 战斗 消灭 冲垮 D.巩固 激战 歼灭 冲破

2.下列选项中没有错别字的一项是( )

A.延续 陈静自若 修长美妙

B.反应 急如流星 屏声敛息

C.由衷 萧洒自如 如梦初醒

D.裁判 凌空翔舞 惊讶不已

3.下列句子中加着重号的成语使用不当的一项是( )

A.他是个音乐才子,这是无可置疑的。

B.每次我向老师请教时,他都和颜悦色地给我解答。

C.跑完了5 000米,同学们个个筋疲力尽。

D.在上学的路上,他把昨天看到的故事惟妙惟肖地讲给我听。

4.下列说法有误的一项是 ( )

A.课文《“飞天”凌空》是一篇新闻特写。

B.新闻特写是截取新闻事件、新闻人物在特定场合中的片段、剖面或者细节,做形象化的再现与放大的一种新闻体裁。

C.特写表现的一般是一个特定的时空交汇点上的形象画面。

D.特写和消息一样,往往要报道新闻事件的全过程。

5.下列字形和加点字的注音全部正确的一项是( )

A.酝酿(liàng) 抖擞(sǒu) 祷告 候咙

B.攲斜(jí) 分歧(zhí) 一刹那 静谧

C.粗犷(kuǎng) 吝啬(lìng) 拙拙逼人 发髻

D.贮蓄(zhù) 澄清(chéng) 莅临 憔悴

阅读下面的文字,完成下面小题。

“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,sì我国殇。”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 广场上,国家公祭鼎铭文向世人 南京大屠杀史实,详述设立国家公祭日的初衷。1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后 了惨绝人寰的南京大屠杀惨案;30万中国同胞惨遭杀lù。南京的历史,人类的记忆。今天,第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式 死难同胞。中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

6.给文中的加点字注音,并根据拼音写出汉字

sì 我国殇 杀lù 惨绝人寰

7.文段是一则围绕“国家公条日”而发表的(体裁) ,立场鲜明地阐述了 的观点。

8.下列词语侬次填入以上选段空白处恰当的一项是( )

A.聚会 回忆 创造 怀念 B.集会 回想 发动 思念

C.集会 讲述 制造 悼念 D.聚会 讲解 制造 追悼

9.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)天若有情天亦老, 。(毛泽东《人民解放军占领南京》)

(2) ,路远莫致之。(《庭中有奇树》)

(3)晴川历历汉阳树, 。(崔颢《黄鹤楼》)

(4) ,都护在燕然。(王维《使至塞上》)

(5) ,终岁常端正。(刘桢《赠从弟》其二)

(6)柴门何萧条, 。(曹植《梁甫行》)

运用课外阅读积累的知识,完成下列小题。

10.下列选项中,搭配不正确的一项是( )

A.《朝花夕拾》 鲁迅 散文集 B.《西游记》 施耐庵 神魔小说

C.《骆驼祥子》 老舍 长篇小说 D.《海底两万里》 凡尔纳 科幻小说

11.“在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么‘生于太荒’之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。”这句话出自《 》(篇名),本文记叙儿时父子之间一场微妙的冲突,表现了父亲对儿童心理的 。

12.2020年是渡江战役胜利71周年,八年级(1)班开展了“纪念渡江战役,向老英雄致敬”的主题班会活动。请根据下面的活动场景,完成相应的练习。

(1)下面是一位学生对战斗英雄的采访,请你根据所学知识补全相应内容。

学生:请问东路军当时渡江的过程是否顺利?

战斗英雄:①__________________________

学生:您能描述一下当时渡江的情景吗?

战斗英雄:②__________________________

学生:作为一名战斗英雄,每次回想起当时渡江的情况,您一定有许许多多的话要说。那么,现在您心里最想说的话是什么呢?

战斗英雄:③___________________________

(2)班委会拟组织全班同学到安徽名人馆参观学习。请你根据下面地图中加粗的路线图(起点—终点)写一段话,告诉同学们怎样从学校前往目的地。

二、阅读与理解

阅读下面的诗歌,完成下列小题。

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

13.这首诗表现了诗人怎样的思想感情?

14.“海日生残夜,江春入旧年”一联历来脍炙人口,“生”和“入”用得很妙,请任选其一说说妙在何处。

阅读下面古诗,完成后面小题。

题大庾岭【1】北驿

宋之问

阳月【2】南飞雁,传闻至此回。我行殊【3】未已,何日复归来。

江静潮初落, 林昏瘴【4】不开。明朝望乡处【5】,应见陇头梅。

注释【1】大庾岭:在江西、广东交界处,为五岭之一。北驿:大庾岭北面的驿站。【2】阳月:阴历十月。【3】殊:还。“我行”句意谓自己要去的贬谪之地还远,所以自己还不能停下。【4】瘴:旧指南方湿热气候下山林间对人有害的毒气。【5】望乡处:远望故乡的地方,指站在大庾岭处。

15.下列关于诗歌内容分析错误的一项是( )

A.首联中写到 “南飞雁”到了大庾岭就不再南飞而要往北返回了。

B.颔联写到诗人却还要流放到更荒远的南方。

C.颈联虚写,写诗人贬谪途中所想象见到的景色:水面静寂江潮初落,林间迷蒙瘴气缭绕

D.尾联虚写,写诗人的想象:明晨再望故乡,虽不见故乡但岭上梅花该是可以见到的。

16.下列关于诗歌赏析不正确的一项是( )

A.前两联主要运用了对比手法(或对照手法),大雁止飞不进,北归有期,而我却行程未止,难以重返故乡和亲人团聚。

B.后两联虚实结合,深化主旨,表达了作者对朋友的思念和被流放到荒远地方的悲哀心。

C.颈联这两句以景衬情,渲染了凄凉孤寂的气氛,烘托出悲苦的心情。同时又为下文进一步的抒情而蓄势。

D.尾联中写到明晨踏上梅岭,遥望故乡,多么想跟古人一样寄一枝梅,来安慰家乡的亲人,运用这一典故再次表达了思乡之情,深化了主旨。

阅读下面的新闻,完成下列小题。

___________________________

张棉棉

央广网北京4月12日消息 来自国家国防科技工业局的消息,4月12日19时04分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射实践十三号卫星。实践十三号卫星是我国首颗高通量通信卫星,也是我国技术试验和示范应用成功结合的典范,对于促进我国通信卫星技术及产业的跨越发展具有重要里程碑意义。

实践十三号卫星是东方红三号B平台全配置首发星,设计寿命15年。卫星突破了电推进、Ka通信载荷、高轨激光通信等制约我国航天技术跨越发展的一系列关键技术,将在轨实现东方红三号B平台功能和性能指标考核,开展我国宽带多媒体卫星通信系统业务试验,探索星地双向高速激光通信技术及应用。

实践十三号卫星创造了我国通信卫星多个“首次”:首次在高轨卫星工程化应用自主研制的电推进系统,完成南北位保任务,大幅提高有效载荷装载比和卫星在轨寿命;首次在我国卫星上应用Ka频段多波束宽带通信载荷,通信总容量达20Gbps,超过我国已研制发射的通信卫星容量总和;首次开展我国高轨卫星与地面的双向激光通信技术试验,速率最高达到5Gbps;首次在我国高轨长寿命通信卫星上百分之百工程化应用国产化产品,改变了相关产品长期依赖进口的局面。

实践十三号卫星完成试验验证后,将转入Ka频段宽带通信试验业务,纳入“中星”卫星系列,命名为中星十六号卫星,使我国成为继美、欧等少数发达国家后掌握Ka频段宽带通信这一先进技术的国家,可为我国通信设施不发达地区的用户提供优良宽带服务,促进宽带卫星通信在高铁、船舶、飞机等移动载体以及企业联网、应急通信等领域的应用。

我国通信卫星的研制始于上世纪70年代,1970年4月24日,第一颗人造地球卫星东方红一号成功发射,开创了中国航天史的新纪元。遵循独立自主研制、瞄准国际先进水平、科研与实践结合的原则,已发展了四代通信卫星,走过了一条从探索到实践、从试验到实用、从国内到国际的发展道路。目前,我国已形成固定通信广播、移动通信、数据中继等卫星通信技术服务体系,在轨民(商)通信卫星16颗,转发器总数量达273个,构建了北京、香港、喀什三地互联互通、互为备份的卫星测控和业务监测网络,建成了连接南亚、非洲、欧洲和美洲的卫星电信港,基本形成了全球化的卫星通信服务能力。在国内,卫星通信服务业快速发展,全国直播卫星开通用户超过7000万户。在国际上,卫星通信业务拓展至30多个国家和地区,市场影响力大幅提升。

实践十三号卫星工程由国防科工局组织实施。卫星、运载火箭分别由中国航天科技集团公司中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院研制,地面测控系统由西安卫星测控中心负责,运控和试验应用系统由中国卫通集团有限公司负责。此次发射任务是长征系列运载火箭的第246次发射。

17.请用横线画出这则新闻的导语,并根据导语的内容,拟写一个标题。

18.“央广网北京4月12日消息”是这则新闻的电头,其主要作用是: 。

19.文中的画线句在句式上有何特点?有什么表达效果?

20.体会“……建成了连接南亚、非洲、欧洲和美洲的卫星电信港,基本形成了全球化的卫星通信服务能力”中加点词语“基本”的表达作用。

21.实践十三号卫星的成功发射,有何重要意义?

三、作文

22.【片段仿写】请你运用这种“倒金字塔结构”写一则身边的消息。(150字左右)

参考答案:

1.D

【详解】本题考查近义词的辨析运用能力。坚固重在“坚”,像土地一样坚硬,是褒义词;牢固重在“牢”,像“监牢”一样稳当没有缝隙,是褒义词;顽固重在“顽”,像难以劈开的木头一样固执,是贬义词;巩固重在“巩”,这是个动词,用皮革捆东西,捆得牢靠。(1)题不能用褒义词,顽固是形容人的,所以填“巩固”。斗争是矛盾双方的冲突,一方力求战胜另一方;战斗一般指规模较小的军事冲突;战争以具有一定规模的初期以暴力活动为开端,以一方或几方的主动或被动丧失暴力能力为结束标志,是指整个完整过程,时间跨度长;激战中的“激”的意思是急剧的,强烈的,连起来是很强烈的一场战斗,“此处敌军抵抗较为顽强”,战斗很激烈,所以(2)题第一空填“激战”。打败是战胜对方;消灭是消除掉敌对的或有害的人或事物 ;战胜是“战且胜”的意思;歼灭是打死、打伤和俘虏敌人全部或大部有生力量,解除其武装,剥夺其抵抗力;(2)题第二空填“歼灭”。打垮是打击并战胜,冲垮是冲击并击垮,冲破的时间较为长,而突破是在一瞬间,冲破的力量是保持的,而突破是在一瞬间爆发出来,爆发力强一些;(3)题填“冲破”。

故选D。

2.D

【详解】试题分析:D项没错字。A改为:沉静自若。B改为:疾如流星。C改为:潇洒自如。

点睛:字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

3.D

【详解】D项加着重号的成语使用不当。“惟妙惟肖”形容描写或雕刻得十分精妙逼真。此处可改为“绘声绘色”。

【点睛】运用成语应注意的几个问题:1、注意理解成语的整体意义,不能望文生义;2、注意把握成语的结构特征,不能肢解其含义;3、注意成语语义的大小、适用范围,不要界限不清;4、注意把握成语的感彩,不要褒贬失当;5、注意把握成语的一词多义现象,不要“一概而论”。

4.D

【详解】试题分析:改为,特写和消息一样,往往择要报道新闻事件的全过程,以简洁和让事实说明问题取胜。

5.D

【详解】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语。A酝酿(niàng),喉咙。B攲斜(qī),分歧(qí)。C粗犷(guǎng),吝啬(lìn),咄咄逼人。

6. 祀 shāng 戮 huán 7. 新闻评论 牢记历史,维护和平。 8.C

【解析】6.祀我国殇(shāng):指祭奠那些死于国事,为国牺牲的人。注意“祀”字的书写;

杀戮:杀害,屠杀。注意“戮”字的书写;

惨绝人寰(huán):世上还没有过的惨痛。形容惨痛达到极点。注意“寰”字的书写。

7.本题考查文体知识。

阅读文字内容,由“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇”和“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场上,国家公祭鼎铭文向世人讲述南京大屠杀史实,详述设立国家公祭日的初衷”可知,这是一篇新闻评论。新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事件所发表的言论的总称。这篇评论由第四个南京大屠杀死难者国家公祭日写起,概述了世界各地正义人士组织的纪念活动,告诉人们历史是不容忘记的;也批判了日本右翼势力妄图篡改历史的丑恶行径。以南京由“恐怖之城”到“和平之城”的沧桑巨变,鼓舞、召唤人们铭记历史、捍卫和平、开创未来。根据文字最后一句“中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平”可提炼出观点:牢记历史,维护和平。

8.本题考查选词填空。

第一空:“聚会”指聚集,会合。“集会”则是指集合在一起开会,一般指在某个固定场所为某个目的而进行聚集的正式行为。根据文段语境,“集会”更为恰当;

第二空:“回忆”指(人)回想过去的事情,“回想”与“回忆”等同,“讲述”是把事情或道理叙述出来。“讲解”则是分析说明,解读。联系文段语境,由“国家公祭鼎铭文”可知,这里应当填“讲述”;

第三空:“发动”指使某某行动起来,“创造”指发明出前所未有的事物,“制造”指人为的造成某事(含贬义)。根据文段内容“侵华日军野蛮侵入南京”可知,这里应填“制造”;

第四空:“思念”指怀念,惦念。“怀念”与“怀念”近义。“追悼”指追念死者表示哀悼。“悼念”指对死者哀痛地怀念。联系文段语境,这里是对第四个南京大屠杀死难同胞进行“悼念”;

故选C。

9. (1)人间正道是沧桑 (2)馨香盈怀袖 (3)芳草萋萋鹦鹉洲 (4)萧关逢候骑 (5)冰霜正惨凄 (6)狐兔翔我宇

【详解】诗文名句默写试题的题型主要是填写题,复习诗文名句,首先是要记诵清楚背诵的诗文篇段和名句;其次是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容;第三是要记清楚诗文名句中的每个字,默写古诗文名句不能写错别字。此题要注意“沧”“馨”“鹦鹉”“萧”等字的书写。

10.B 11. 《五猖会》 无知

【解析】10.B项错误,《西游记》作者是吴承恩。

11.此题考查的是学生对于名著的了解。阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。记死背硬作者名字、书名及书中的重要人物的名字和情节。

12.(1)(示例)①我们的渡江过程是非常顺利的,但是战斗也十分激烈。②渡江作战当天,在炮火的掩护下,全体人员乘着木船,冒着敌人密集的子弹,奋勇向前,最终成功地跨越长江。③在这里我要向在渡江战役中英勇战斗、献出自己生命的战友们致以深切的悼念和崇高的敬意!

(2)(示例)从学校出发,沿姥山路向北步行,在义城派出所路口右转,然后向东南步行,在路口右转进入包河大道,沿包河大道向南步行,随后右转进入环湖北路,然后向西南方向步行,在上海路与环湖北路的交叉路口继续直行,随后右转进入云谷路,沿着云谷路向西北方向步行,然后左转,继续沿云谷路向西步行,随后左转进入金斗东路,继续向南步行,即可到达目的地安徽名人馆。

【详解】(1)考查根据语境补齐对话。根据材料中给出的问题有针对性的回答。作答时,需要语意清晰,语序合理,能合理表达自己的感情。要紧扣“纪念渡江战役,向老英雄致敬”的主题,结合课文内容回答。要能充分挖掘英雄身上巨大的精神财富,从“悼念”“敬意”等角度表达心中的感情。

(2)考查图文转化。答题时,首先需要明确起点(学校)及终点(安徽名人馆)的位置,从图示明白方向,即上北下南,左西右东,然后按照地图的标识,根据方向图示指明行走方向,这里需要注意路口及拐弯的转向。语言表达要准确、连贯。首先从学校出发,沿姥山路向北步行,在义城派出所路口右转,然后项东南方向行走,在路口右转进入包河大道,沿包河大道向南步行,之后右转进入环湖北路向西南方向行走,经过上海路与环湖北路的交叉路口继续直行,然后右转进入云谷路,沿云谷路向西北方向行走一段后左转,继续沿云谷路向西步行,随后左转进入金斗东路,继续向南步行便可到达安徽名人馆。

13.表达了作者思乡的情感。 14.“生”“入”采用拟人手法,将“日”和“春”人格化,赋予它们人的意志和情思,无意说理,却在描写景物节令中蕴含哲理。

【解析】13.本题考查作者情感.

“乡书何处达,归雁洛阳边”意为:身在旅途,家信何传?还是托付北归的大雁,让它捎到远方的洛阳。其中的“乡书”是指家信,“雁”是思乡的典型意象。由此可知,这两句诗表达了诗人浓浓的思乡之情。

14.本题考查字词赏析。

“海日生残夜,江春入旧年”意为:残夜将去,旭日初升海上;一年未尽,江南已初入春。

作者从炼意着眼,把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,提到主语的位置而加以强调,并且“生”“入”都是拟人的修辞手法,“海日”“江春”本是景物,却被作者当做人来写,使“海日”“江春”人格化,赋予它们人的意志和情思,使句子变得生动形象;同时作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的理趣。海日生于残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走严冬,表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。

15.C 16.B

【解析】15.C项“颈联虚写”关于诗歌内容分析错误。颈联是实写,写诗人贬谪途中所见到的景色。

16.B项“表达了作者对朋友的思念”关于诗歌赏析不正确。表达了作者对家乡思念和被流放到荒远地方的悲哀心,没有对朋友的思念。

17.导语:第一段中除“央广网北京4月12日消息”之外的语句。 示例:我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射,中国通信卫星能力实现重大跨越。 18.说明新闻的来源和时间,体现了新闻的真实性、及时性。 19.排比句。 强调了实践十三号卫星创造了我国通信卫星“首次”个数之多;读起来朗朗上口,增强了语言艺术的感染力。 20.“基本”是“大体上,大致”的意思,表明我国大体上形成了全球化的卫星通信服务能力,但还未完全形成,这与实际相符合,体现了新闻用词的准确性。 21.实践十三号卫星是我国首颗高通量通信卫星,促进了我国通信卫星技术及产业的跨越发展。实践十三号卫星将在轨实现东方红三号B平台功能和性能指标考核,开展我国宽带多媒体卫星通信系统业务试验,探索星地双向高速激光通信技术及应用。实践十三号卫星创造了我国通信卫星多个“首次”。实践十三号卫星完成试验验证后,将纳入“中星”卫星系列,使我国成为继美、欧等少数发达国家后掌握Ka频段宽带通信这一先进技术的国家。

【解析】17.本题考查寻找新闻导语和拟写新闻标题的能力。新闻导语是一篇消息的开头部分。它用简短的语言介绍主要内容,揭示新闻主题;或采取其他生动形式引起读者的阅读兴趣。根据导语的定义和特点,可确定本文的导语是第一段中除“央广网北京4月12日消息”之外的语句。新闻的标题一般概括了新闻的主要内容,一般采用“何人+何事+结果”的形式拟写。根据导语内容可知,本则新闻的“何人”与“何事”是“我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射”,结果是“对于促进我国通信卫星技术及产业的跨越发展具有重要里程碑意义”,故可概括为“我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射,中国通信卫星能力实现重大跨越”。

18.本题考查新闻电头的作用。新闻电头是说明消息来源的短语。一般用来说明新闻稿件发出的单位、地点和时间。本文的电头“央广网北京4月12日消息”,说明了新闻的来源是央广网北京,时间是4月12日,体现了消息的真实性和及时性。

19.本题考查分析语句特点的能力。分析语句特点一般从修辞、句式特点等方面入手,然后分析采用这种手法达到的效果。本文画线句从四个“首次”可知,这是运用了排比的修辞手法,从内容上强调了实践十三号卫星创造了我国通信卫星“首次”个数之多,从句式上来看,增强了气势,句式整齐,读起来朗朗上口,增强了艺术感染力。

20.本题考查赏析新闻语言特点的能力。分析词语,首先解释词语的含义,然后分析词语在句中的含义和所起到的表达效果。具体到本题,“基本”是“大体上,大致”的意思,强调的是我国大体上形成了全球化的卫星通信服务能力,而不是已经形成了全球化的卫星通信服务能力,这体现了新闻语言准确性的特点。

21.本题考查筛选信息的能力。首先通读全文,找到描写实践者十三号作用的语句,然后根据其作用概括它的重要意义。如根据第一段的“实践十三号卫星是我国首颗高通量通信卫星……对于促进我国通信卫星技术及产业的跨越发展具有重要里程碑意义”,可概括出第一点答案;根据文章第二段可概括出答案第二点;根据第三段首句,可概括出答案第三点;根据第四段中的“实践十三号卫星完成试验验证后……使我国成为继美、欧等少数发达国家后掌握Ka频段宽带通信这一先进技术的国家”,可概括出答案第四点。

【点睛】电头的作用:表明新闻稿的发出单位,显示消息的“身份”;以此承担发表新闻作品的责任,接受社会监督;著有发稿时间地点,用来说明新闻的来源时效,借以传达某种信息。

22.【例文】实验中学八(1)班开展“好新闻奖”评选

2017年9月3日,实验中学八(1)班举行“好新闻奖”评选活动。共有八篇新闻分别获一、二、三等奖。活动过程中,同学们拿着自己搜集到的新闻,踊跃参加,积极展示。按照同学们共同拟定的评选标准,《多地出台小学升初中新政,多校划片成热点》《义务教育按成绩分班为何禁而不止》等获得“好新闻奖”。通过“推选好新闻”活动,我们学习到了新闻知识,感受到了时代的气息,体验到整个社会的人文关怀,拥有了胸怀天下的气度。

【详解】试题分析:这是一则消息的写作练习。消息在结构上一般包括标题、导语、主体、背景和结语五个部分(后两部分有时暗含在主体中)。消息正文的结构通常是按照重要性递减的原则安排的,即所谓“倒金字塔结构”。可以仿照《首届诺贝尔奖颁发》导语部分集中讲述最重要的新闻事实——首届诺贝尔奖颁发。然后随文章的展开、事实的重要性逐渐减弱,背景材料放在新闻事实的后面。按照这样的方法,选择身边的“新闻事件”,按照“倒金字塔结构”的方法写作即可。

【点睛】新闻作为一种以叙事为主的文体,它的基本要素和我们语文界常用的记叙文的六要素是一致的。其特点是:真实性——新闻要求报道真实的事实。人们通过这样的真实事实,可以洞察宇宙万象的恢弘、社会发展的趋向、生活演进的动态……新闻中所列举的事实还必须是典型的、带有普遍意义的、能反映本质和主流的事实。时效性——就是要及时。准确性——指的是在新闻写作表现方式和技巧中要准确地表达和描述新闻事实。准确性是新闻报道的一项基本原则。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读