11 短文二篇-记承天寺夜游 习题课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇-记承天寺夜游 习题课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 629.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 18:53:06 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

11 短文二篇

第三单元

记承天寺夜游

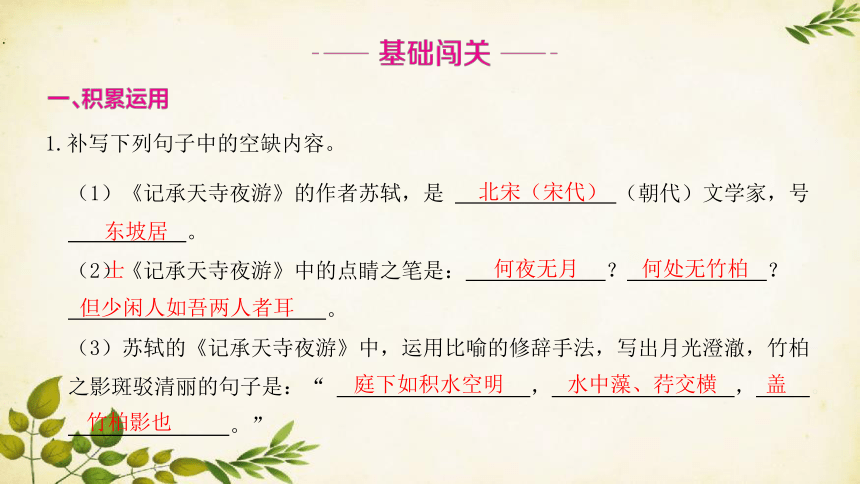

(1)《记承天寺夜游》的作者苏轼,是 (朝代)文学家,号 。

(2)《记承天寺夜游》中的点睛之笔是: ? ?

。

(3)苏轼的《记承天寺夜游》中,运用比喻的修辞手法,写出月光澄澈,竹柏之影斑驳清丽的句子是:“ , , 。

。”

1.补写下列句子中的空缺内容。

北宋(宋代)

东坡居士

庭下如积水空明

何夜无月

何处无竹柏

但少闲人如吾两人者耳

水中藻、荇交横

盖

竹柏影也

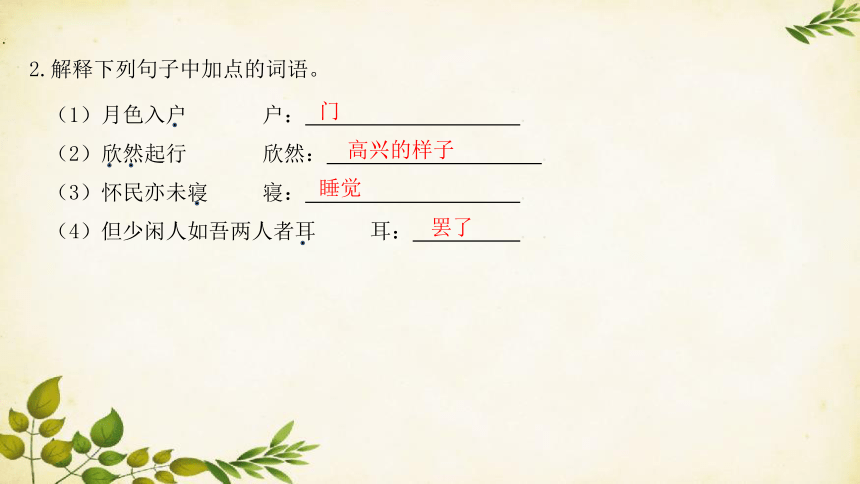

门

高兴的样子

睡觉

罢了

(1)月色入户 户: .

(2)欣然起行 欣然: .

(3)怀民亦未寝 寝: .

(4)但少闲人如吾两人者耳 耳: . .

2.解释下列句子中加点的词语。

A.文章以寥寥数语描绘了月夜小景,传达了作者复杂微妙的心境,语言凝练而又

意味深长。

B.文章第一、二句叙事,交代了夜游的时间、地点、人物、起因,叙述自然流畅。

C.文章第二、三句中的“遂”“亦”二字流露出作者与张怀民相知的喜悦。

D.作者描绘庭中景物极富特色:写月突出其明,写影突出其形,写水突出其清。

解析:根据文意,“庭下如积水空明”是指月光如水,并不是真的写水,故“写水突出其清”错误。

3.下列对课文的说法不正确的一项是( )

D

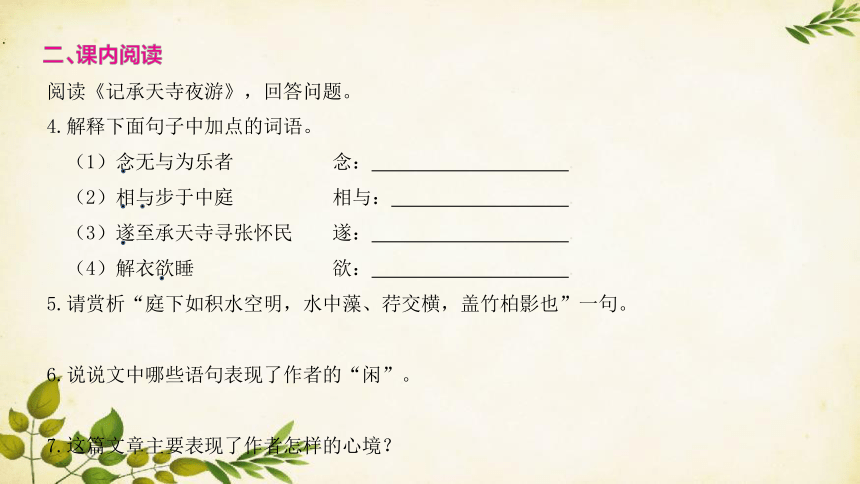

阅读《记承天寺夜游》,回答问题。

4.解释下面句子中加点的词语。

(1)念无与为乐者 念: .

(2)相与步于中庭 相与: .

(3)遂至承天寺寻张怀民 遂: .

(4)解衣欲睡 欲: .

5.请赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句。

6.说说文中哪些语句表现了作者的“闲”。

7.这篇文章主要表现了作者怎样的心境?

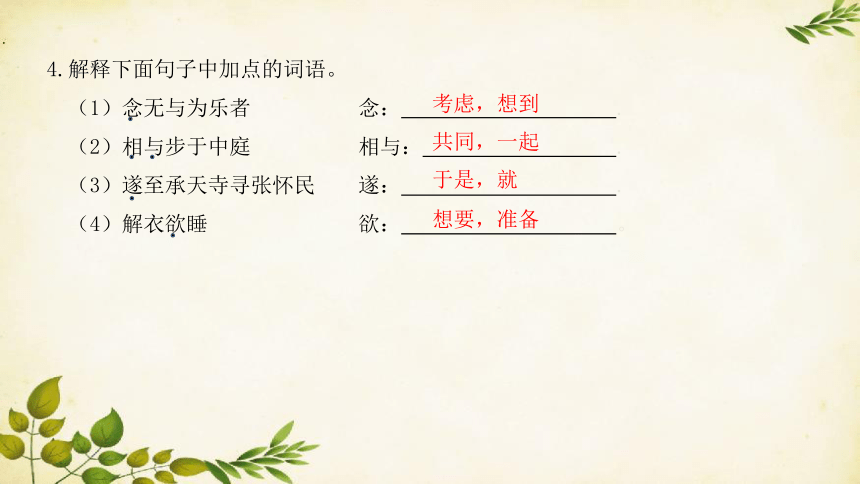

考虑,想到

共同,一起

于是,就

想要,准备

4.解释下面句子中加点的词语。

(1)念无与为乐者 念: .

(2)相与步于中庭 相与: .

(3)遂至承天寺寻张怀民 遂: .

(4)解衣欲睡 欲: 。

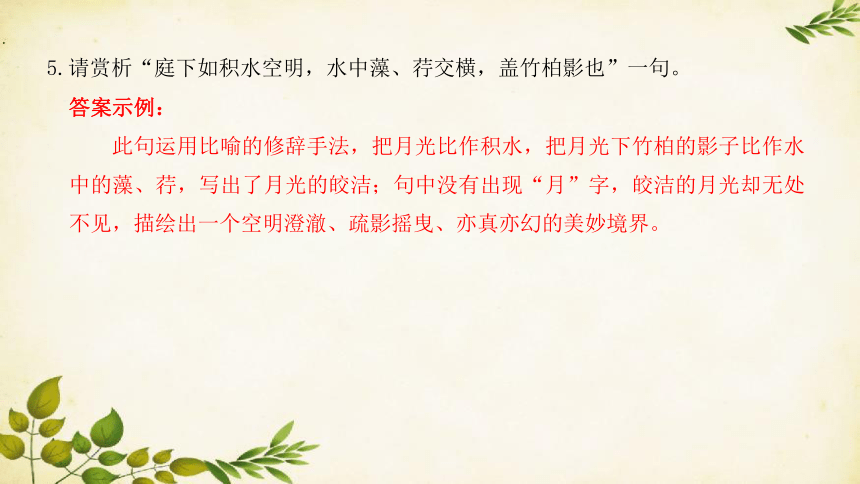

5.请赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句。

答案示例:

此句运用比喻的修辞手法,把月光比作积水,把月光下竹柏的影子比作水中的藻、荇,写出了月光的皎洁;句中没有出现“月”字,皎洁的月光却无处不见,描绘出一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

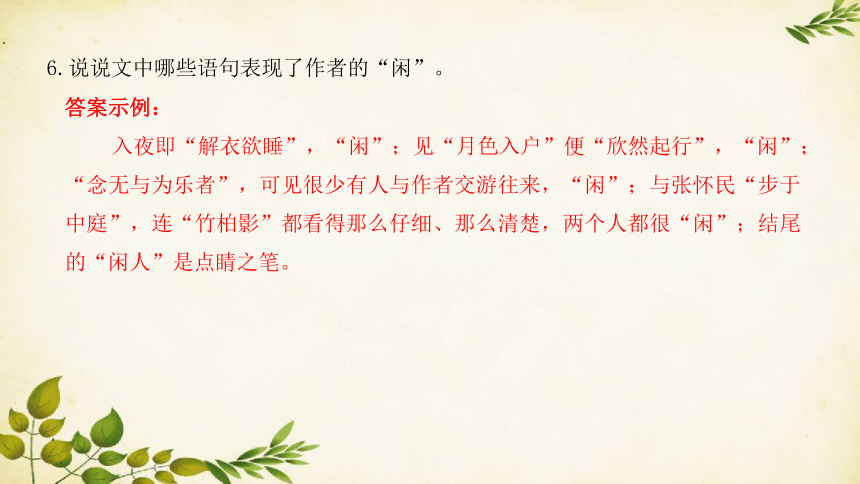

6.说说文中哪些语句表现了作者的“闲”。

答案示例:

入夜即“解衣欲睡”,“闲”;见“月色入户”便“欣然起行”,“闲”;“念无与为乐者”,可见很少有人与作者交游往来,“闲”;与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细、那么清楚,两个人都很“闲”;结尾的“闲人”是点睛之笔。

7.这篇文章主要表现了作者怎样的心境?

答案示例:

表现了作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的旷达襟怀。

8.经典古诗文是流淌在我们血液中的民族文化基因。学诗文,情飞扬,人灵秀;用诗文,

志高洁,品芬芳。请根据你的积累,对出下联。

上联:子瞻闲赏庭前月

下联: 。

。

。

(示例一)茂叔独爱池中莲

(示例二)太白豪饮樽中醇

(示例三)元亮独采篱下菊

解析:

上联中的“子瞻”是苏轼的字;“闲赏”为动词性的偏正短语,其中“赏”为动词,“闲”为修饰语(状语);“庭前月”为名词性的偏正短语,“庭前”(名词+方位名词)是修饰语(定语)。下联按上述结构拟写即可。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

【乙】绍圣元年十月十二日,与幼子过①游白水②佛迹院。浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞③。山八九折,折处辄为潭,深者缒④石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。山崖有巨人迹数十,所谓佛迹也。

暮归倒行,观山烧,火甚。俯仰度数谷。至江,山月出,击汰中流,掬弄珠璧。到家二鼓,复与过饮酒,食余甘⑤煮菜。顾影颓然,不复甚寐。书以付过。东坡翁。

(《游白水书付过》)

。

①幼子过:苏轼的小儿子苏过。②白水:山名,在今广东。③仞:古代长度单位,八尺或七尺为一仞。④缒(zhuì):用绳子拴住人或物放下去。⑤余甘:即橄榄。

(一)(21-22·唐山滦州期中)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

9.解释下列句子中加点的词。

(1)盖竹柏影也 盖: 。

(2)但少闲人如吾两人者耳 但: 。

(3)顾影颓然 顾: 。

(4)书以付过 书: 。

10.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(2)循山而东,少北,有悬水百仞。

11.【乙】文是一篇优美的游记,文中画线句子主要写了哪一处的景色?

12.【甲】【乙】两文都是苏轼的写景散文,但表达的感情却不同,请你说说两文分

别表达了作者怎样的思想感情。

【乙】绍圣元年十月十二日,我与小儿子苏过游白水佛迹院。在温泉中沐浴,水很热,它的源头大概能使东西熟透。

沿着山向东走,在稍稍偏北的地方,有瀑布高七八百尺。山路有八九个弯道,每个弯道处都是潭水,潭水深的地方,用绳子拴住石头从上往下送入五丈,还到不了底。潭水像雪花般飞溅,声音如雷鸣般轰响,令人又惊又喜。水边的悬崖上有几十处巨大的脚印,这就是人们所说的佛迹。

傍晚时我们顺来路返回,欣赏山上的火烧云,十分的壮观。上上下下走过了很多道山谷。到了江边,月亮从山后面出来,在江心划船,用手拨弄水中玉璧明珠似的月影。回到家已是二更时分,我与苏过再次饮酒,吃着橄榄菜。回头看自己(日渐苍老)的影子,凄凉之感涌上心头,就再难安眠。写下这些文字交给过儿。苏东坡记。

参考译文:

【乙】绍圣元年十月十二日,与幼子过①游白水②佛迹院。浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞③。山八九折,折处辄为潭,深者缒④石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。山崖有巨人迹数十,所谓佛迹也。

暮归倒行,观山烧,火甚。俯仰度数谷。至江,山月出,击汰中流,掬弄珠璧。到家二鼓,复与过饮酒,食余甘⑤煮菜。顾影颓然,不复甚寐。书以付过。东坡翁。

(《游白水书付过》)

。

①幼子过:苏轼的小儿子苏过。②白水:山名,在今广东。③仞:古代长度单位,八尺或七尺为一仞。④缒(zhuì):用绳子拴住人或物放下去。⑤余甘:即橄榄。

9.解释下列句子中加点的词。

(1)盖竹柏影也 盖: 。

(2)但少闲人如吾两人者耳 但: 。

(3)顾影颓然 顾: 。

(4)书以付过 书: 。

大概是

只是

回头看

写

10.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(2)循山而东,少北,有悬水百仞。

答案示例:想到没有和自己同游共乐的人,就到承天寺找张怀民。

答案示例:沿着山向东走,在稍稍偏北的地方,有瀑布高七八百尺。

解析:

(1)念,考虑,想到。遂,于是,就。至,到。寻,寻找。

(2)循,沿着。东,向东。

11.【乙】文是一篇优美的游记,文中画线句子主要写了哪一处的景色?

答案示例:瀑布。(写“悬水”“潭水”也可)

解析:【乙】文画线句子主要写了瀑布、潭水的景色。

山八九折,折处辄为潭,深者缒石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。

12.【甲】【乙】两文都是苏轼的写景散文,但表达的感情却不同,请你说说两文分别表达

了作者怎样的思想感情。

答案示例:

【甲】文有贬谪的悲凉,赏月的欢喜,漫步的悠闲等种种微妙复杂的感情;【乙】文表达了作者随遇而安的心境以及豁达乐观的人生态度。

解析:

【甲】文写作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是作者“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面包含着贬谪的悲凉与人生的感慨。而两人漫步中庭,又是悠闲的,自比“闲人”,又表达了作者对月光的爱慕,抒发了作者对自然生活的向往与欣赏,透露出作者在贬谪中虽感慨幽微,但又随缘自适、自我排遣,同时也流露出作者对与“闲人”相对的“忙人”(汲汲于名利者)的鄙夷与讽刺。【乙】文描述了作者与小儿子泡温泉与游览佛迹院的经历,结合作者当时被贬惠州的背景,本文表现了作者身处逆境却游兴不减的闲情逸趣,表现了苏轼随遇而安、豁达乐观的人生态度。

书上元夜游

苏 轼

己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之。步城西入僧舍历小巷,民③夷④杂揉,屠沽⑤纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

。

①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:汉族人。④夷:当地少数民族。⑤屠沽:卖肉的和卖酒的人。⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

(二)(20-21·邯郸期末)阅读短文,回答问题。

13.解释下列句中加点词的意思。

(1)予欣然从之 欣然: 。

(2)步城西 步: 。

(3)盖自笑也 盖: 。

(4)更欲远去 欲: 。

14.用“/”给下面句子划分朗读节奏。(断两处)

步 城 西 入 僧 舍 历 小 巷

15.用现代汉语翻译下面的句子。

放杖而笑,孰为得失?

16.本文是苏轼被贬时所作,从文中的“自笑”和“笑韩退之”可以看出他具有怎

样的人生态度?

己卯上元节,我在儋州,有几个老书生过来看我,说:“在这月光皎洁的美好夜晚,先生能出去走走吗?”我很高兴地听从他们的提议。走进城西,进入僧人住所,穿过小巷,只见汉族和少数民族的人们混杂在一起,卖肉的卖酒的人多得很。回到家已经三更天了。家里人掩门熟睡,已经是鼾声阵阵了。(我)放下拐杖发笑,(心想我半夜出游和家人酣睡)究竟哪个有得?哪个有失?苏过问我为什么笑,大概是自己笑自己吧。但是这也是在笑韩愈钓鱼未钓到,就想到更远的地方去,他不知道走到海边的人也不一定能钓得到大鱼。

参考译文:

己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之。步城西入僧舍历小巷,民③夷④杂揉,屠沽⑤纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

。

①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:汉族人。④夷:当地少数民族。⑤屠沽:卖肉的和卖酒的人。⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

13.解释下列句中加点词的意思。

(1)予欣然从之 欣然: 。

(2)步城西 步: 。

(3)盖自笑也 盖: 。

(4)更欲远去 欲: 。

高兴的样子

走到,走进

大概是

想要

14.用“/”给下面句子划分朗读节奏。(断两处)

步 城 西 入 僧 舍 历 小 巷

/

解析:

要注意先了解句子的意思,句子大意为“走进城西,进入僧人住所,穿过小巷”,“步城西”“入僧舍”“历小巷”是三个并列的短语,所以可划分为:步城西/入僧舍/历小巷。

15.用现代汉语翻译下面的句子。

放杖而笑,孰为得失?

答案示例:

(我)放下拐杖发笑,(心想我半夜出游和家人酣睡)究竟哪个有得?哪个有失?

解析:而,连词,表修饰;孰,谁,哪一个。

16.本文是苏轼被贬时所作,从文中的“自笑”和“笑韩退之”可以看出他具有怎

样的人生态度?

答案示例:

从文中的“自笑”和“笑韩退之”可以看出苏轼有着虽身处逆境却能随遇而安、因缘自适的旷达情怀和乐观精神。

解析:

文中作者的“自笑”是见到儋州上元之夜的繁荣景象、祥和民风,回家后看到家人酣睡而产生的得失之笑;“笑韩退之”结合注释⑦可知,作者是笑韩愈在仕途际遇上不够超脱。所以由“自笑”和“笑韩退之”可见苏轼的旷达和乐观。

11 短文二篇

第三单元

记承天寺夜游

(1)《记承天寺夜游》的作者苏轼,是 (朝代)文学家,号 。

(2)《记承天寺夜游》中的点睛之笔是: ? ?

。

(3)苏轼的《记承天寺夜游》中,运用比喻的修辞手法,写出月光澄澈,竹柏之影斑驳清丽的句子是:“ , , 。

。”

1.补写下列句子中的空缺内容。

北宋(宋代)

东坡居士

庭下如积水空明

何夜无月

何处无竹柏

但少闲人如吾两人者耳

水中藻、荇交横

盖

竹柏影也

门

高兴的样子

睡觉

罢了

(1)月色入户 户: .

(2)欣然起行 欣然: .

(3)怀民亦未寝 寝: .

(4)但少闲人如吾两人者耳 耳: . .

2.解释下列句子中加点的词语。

A.文章以寥寥数语描绘了月夜小景,传达了作者复杂微妙的心境,语言凝练而又

意味深长。

B.文章第一、二句叙事,交代了夜游的时间、地点、人物、起因,叙述自然流畅。

C.文章第二、三句中的“遂”“亦”二字流露出作者与张怀民相知的喜悦。

D.作者描绘庭中景物极富特色:写月突出其明,写影突出其形,写水突出其清。

解析:根据文意,“庭下如积水空明”是指月光如水,并不是真的写水,故“写水突出其清”错误。

3.下列对课文的说法不正确的一项是( )

D

阅读《记承天寺夜游》,回答问题。

4.解释下面句子中加点的词语。

(1)念无与为乐者 念: .

(2)相与步于中庭 相与: .

(3)遂至承天寺寻张怀民 遂: .

(4)解衣欲睡 欲: .

5.请赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句。

6.说说文中哪些语句表现了作者的“闲”。

7.这篇文章主要表现了作者怎样的心境?

考虑,想到

共同,一起

于是,就

想要,准备

4.解释下面句子中加点的词语。

(1)念无与为乐者 念: .

(2)相与步于中庭 相与: .

(3)遂至承天寺寻张怀民 遂: .

(4)解衣欲睡 欲: 。

5.请赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句。

答案示例:

此句运用比喻的修辞手法,把月光比作积水,把月光下竹柏的影子比作水中的藻、荇,写出了月光的皎洁;句中没有出现“月”字,皎洁的月光却无处不见,描绘出一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

6.说说文中哪些语句表现了作者的“闲”。

答案示例:

入夜即“解衣欲睡”,“闲”;见“月色入户”便“欣然起行”,“闲”;“念无与为乐者”,可见很少有人与作者交游往来,“闲”;与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细、那么清楚,两个人都很“闲”;结尾的“闲人”是点睛之笔。

7.这篇文章主要表现了作者怎样的心境?

答案示例:

表现了作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的旷达襟怀。

8.经典古诗文是流淌在我们血液中的民族文化基因。学诗文,情飞扬,人灵秀;用诗文,

志高洁,品芬芳。请根据你的积累,对出下联。

上联:子瞻闲赏庭前月

下联: 。

。

。

(示例一)茂叔独爱池中莲

(示例二)太白豪饮樽中醇

(示例三)元亮独采篱下菊

解析:

上联中的“子瞻”是苏轼的字;“闲赏”为动词性的偏正短语,其中“赏”为动词,“闲”为修饰语(状语);“庭前月”为名词性的偏正短语,“庭前”(名词+方位名词)是修饰语(定语)。下联按上述结构拟写即可。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

【乙】绍圣元年十月十二日,与幼子过①游白水②佛迹院。浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞③。山八九折,折处辄为潭,深者缒④石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。山崖有巨人迹数十,所谓佛迹也。

暮归倒行,观山烧,火甚。俯仰度数谷。至江,山月出,击汰中流,掬弄珠璧。到家二鼓,复与过饮酒,食余甘⑤煮菜。顾影颓然,不复甚寐。书以付过。东坡翁。

(《游白水书付过》)

。

①幼子过:苏轼的小儿子苏过。②白水:山名,在今广东。③仞:古代长度单位,八尺或七尺为一仞。④缒(zhuì):用绳子拴住人或物放下去。⑤余甘:即橄榄。

(一)(21-22·唐山滦州期中)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

9.解释下列句子中加点的词。

(1)盖竹柏影也 盖: 。

(2)但少闲人如吾两人者耳 但: 。

(3)顾影颓然 顾: 。

(4)书以付过 书: 。

10.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(2)循山而东,少北,有悬水百仞。

11.【乙】文是一篇优美的游记,文中画线句子主要写了哪一处的景色?

12.【甲】【乙】两文都是苏轼的写景散文,但表达的感情却不同,请你说说两文分

别表达了作者怎样的思想感情。

【乙】绍圣元年十月十二日,我与小儿子苏过游白水佛迹院。在温泉中沐浴,水很热,它的源头大概能使东西熟透。

沿着山向东走,在稍稍偏北的地方,有瀑布高七八百尺。山路有八九个弯道,每个弯道处都是潭水,潭水深的地方,用绳子拴住石头从上往下送入五丈,还到不了底。潭水像雪花般飞溅,声音如雷鸣般轰响,令人又惊又喜。水边的悬崖上有几十处巨大的脚印,这就是人们所说的佛迹。

傍晚时我们顺来路返回,欣赏山上的火烧云,十分的壮观。上上下下走过了很多道山谷。到了江边,月亮从山后面出来,在江心划船,用手拨弄水中玉璧明珠似的月影。回到家已是二更时分,我与苏过再次饮酒,吃着橄榄菜。回头看自己(日渐苍老)的影子,凄凉之感涌上心头,就再难安眠。写下这些文字交给过儿。苏东坡记。

参考译文:

【乙】绍圣元年十月十二日,与幼子过①游白水②佛迹院。浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞③。山八九折,折处辄为潭,深者缒④石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。山崖有巨人迹数十,所谓佛迹也。

暮归倒行,观山烧,火甚。俯仰度数谷。至江,山月出,击汰中流,掬弄珠璧。到家二鼓,复与过饮酒,食余甘⑤煮菜。顾影颓然,不复甚寐。书以付过。东坡翁。

(《游白水书付过》)

。

①幼子过:苏轼的小儿子苏过。②白水:山名,在今广东。③仞:古代长度单位,八尺或七尺为一仞。④缒(zhuì):用绳子拴住人或物放下去。⑤余甘:即橄榄。

9.解释下列句子中加点的词。

(1)盖竹柏影也 盖: 。

(2)但少闲人如吾两人者耳 但: 。

(3)顾影颓然 顾: 。

(4)书以付过 书: 。

大概是

只是

回头看

写

10.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(2)循山而东,少北,有悬水百仞。

答案示例:想到没有和自己同游共乐的人,就到承天寺找张怀民。

答案示例:沿着山向东走,在稍稍偏北的地方,有瀑布高七八百尺。

解析:

(1)念,考虑,想到。遂,于是,就。至,到。寻,寻找。

(2)循,沿着。东,向东。

11.【乙】文是一篇优美的游记,文中画线句子主要写了哪一处的景色?

答案示例:瀑布。(写“悬水”“潭水”也可)

解析:【乙】文画线句子主要写了瀑布、潭水的景色。

山八九折,折处辄为潭,深者缒石五丈,不得其所止。雪溅雷怒,可喜可畏。

12.【甲】【乙】两文都是苏轼的写景散文,但表达的感情却不同,请你说说两文分别表达

了作者怎样的思想感情。

答案示例:

【甲】文有贬谪的悲凉,赏月的欢喜,漫步的悠闲等种种微妙复杂的感情;【乙】文表达了作者随遇而安的心境以及豁达乐观的人生态度。

解析:

【甲】文写作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是作者“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面包含着贬谪的悲凉与人生的感慨。而两人漫步中庭,又是悠闲的,自比“闲人”,又表达了作者对月光的爱慕,抒发了作者对自然生活的向往与欣赏,透露出作者在贬谪中虽感慨幽微,但又随缘自适、自我排遣,同时也流露出作者对与“闲人”相对的“忙人”(汲汲于名利者)的鄙夷与讽刺。【乙】文描述了作者与小儿子泡温泉与游览佛迹院的经历,结合作者当时被贬惠州的背景,本文表现了作者身处逆境却游兴不减的闲情逸趣,表现了苏轼随遇而安、豁达乐观的人生态度。

书上元夜游

苏 轼

己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之。步城西入僧舍历小巷,民③夷④杂揉,屠沽⑤纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

。

①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:汉族人。④夷:当地少数民族。⑤屠沽:卖肉的和卖酒的人。⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

(二)(20-21·邯郸期末)阅读短文,回答问题。

13.解释下列句中加点词的意思。

(1)予欣然从之 欣然: 。

(2)步城西 步: 。

(3)盖自笑也 盖: 。

(4)更欲远去 欲: 。

14.用“/”给下面句子划分朗读节奏。(断两处)

步 城 西 入 僧 舍 历 小 巷

15.用现代汉语翻译下面的句子。

放杖而笑,孰为得失?

16.本文是苏轼被贬时所作,从文中的“自笑”和“笑韩退之”可以看出他具有怎

样的人生态度?

己卯上元节,我在儋州,有几个老书生过来看我,说:“在这月光皎洁的美好夜晚,先生能出去走走吗?”我很高兴地听从他们的提议。走进城西,进入僧人住所,穿过小巷,只见汉族和少数民族的人们混杂在一起,卖肉的卖酒的人多得很。回到家已经三更天了。家里人掩门熟睡,已经是鼾声阵阵了。(我)放下拐杖发笑,(心想我半夜出游和家人酣睡)究竟哪个有得?哪个有失?苏过问我为什么笑,大概是自己笑自己吧。但是这也是在笑韩愈钓鱼未钓到,就想到更远的地方去,他不知道走到海边的人也不一定能钓得到大鱼。

参考译文:

己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之。步城西入僧舍历小巷,民③夷④杂揉,屠沽⑤纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

。

①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:汉族人。④夷:当地少数民族。⑤屠沽:卖肉的和卖酒的人。⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

13.解释下列句中加点词的意思。

(1)予欣然从之 欣然: 。

(2)步城西 步: 。

(3)盖自笑也 盖: 。

(4)更欲远去 欲: 。

高兴的样子

走到,走进

大概是

想要

14.用“/”给下面句子划分朗读节奏。(断两处)

步 城 西 入 僧 舍 历 小 巷

/

解析:

要注意先了解句子的意思,句子大意为“走进城西,进入僧人住所,穿过小巷”,“步城西”“入僧舍”“历小巷”是三个并列的短语,所以可划分为:步城西/入僧舍/历小巷。

15.用现代汉语翻译下面的句子。

放杖而笑,孰为得失?

答案示例:

(我)放下拐杖发笑,(心想我半夜出游和家人酣睡)究竟哪个有得?哪个有失?

解析:而,连词,表修饰;孰,谁,哪一个。

16.本文是苏轼被贬时所作,从文中的“自笑”和“笑韩退之”可以看出他具有怎

样的人生态度?

答案示例:

从文中的“自笑”和“笑韩退之”可以看出苏轼有着虽身处逆境却能随遇而安、因缘自适的旷达情怀和乐观精神。

解析:

文中作者的“自笑”是见到儋州上元之夜的繁荣景象、祥和民风,回家后看到家人酣睡而产生的得失之笑;“笑韩退之”结合注释⑦可知,作者是笑韩愈在仕途际遇上不够超脱。所以由“自笑”和“笑韩退之”可见苏轼的旷达和乐观。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读