统编版语文八年级上册 第三单元 阅读训练三 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 第三单元 阅读训练三 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 384.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-27 16:49:20 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

阅读训练三

第三单元

(一)阅读下面的古诗,回答问题。

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

1.有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是诗人自比,你同意吗?请说明理由。

2.从修辞手法的角度赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”这两句诗。

3.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是诗人自比,你同意吗?请说明理由。

答案示例一:同意。理由:一是诗人身处“胡天”;二是诗人出使边塞,实际上是被排挤出朝廷,情境上如同“归雁”,传达出漂泊无定的内心感受。

答案示例二:不同意。理由:认为此句是实写,是诗人所见。

答案示例三:两个方面兼顾也可。

解析:此题属于开放性试题,如果同意,可围绕诗人当时的所在地及当时的政治处境来分析;如果不同意,可认为这是诗人所见实景。

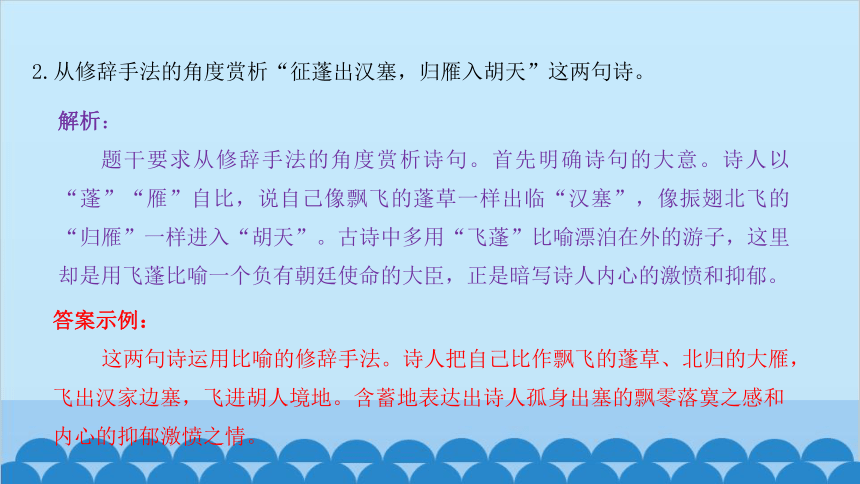

2.从修辞手法的角度赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”这两句诗。

解析:

题干要求从修辞手法的角度赏析诗句。首先明确诗句的大意。诗人以“蓬”“雁”自比,说自己像飘飞的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用“飞蓬”比喻漂泊在外的游子,这里却是用飞蓬比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

答案示例:

这两句诗运用比喻的修辞手法。诗人把自己比作飘飞的蓬草、北归的大雁,飞出汉家边塞,飞进胡人境地。含蓄地表达出诗人孤身出塞的飘零落寞之感和内心的抑郁激愤之情。

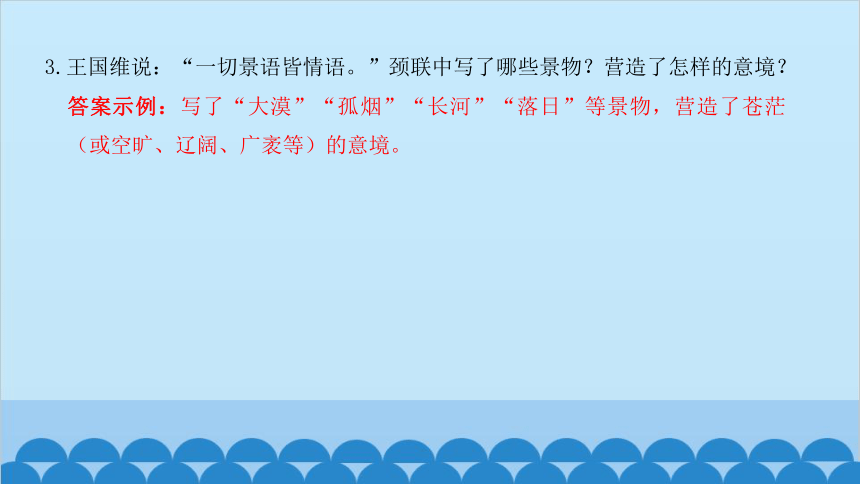

3.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

答案示例:写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物,营造了苍茫(或空旷、辽阔、广袤等)的意境。

(二)阅读《与朱元思书》,回答问题。

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

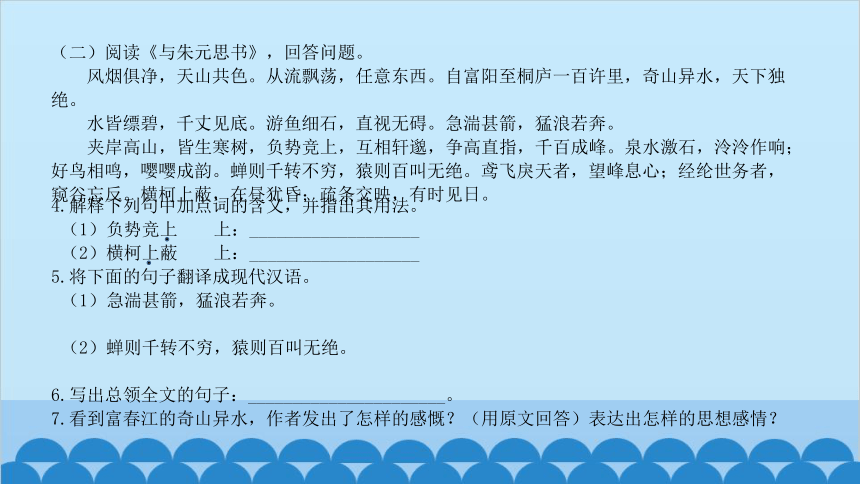

4.解释下列句中加点词的含义,并指出其用法。

(1)负势竞上 上:___________________

(2)横柯上蔽 上:___________________

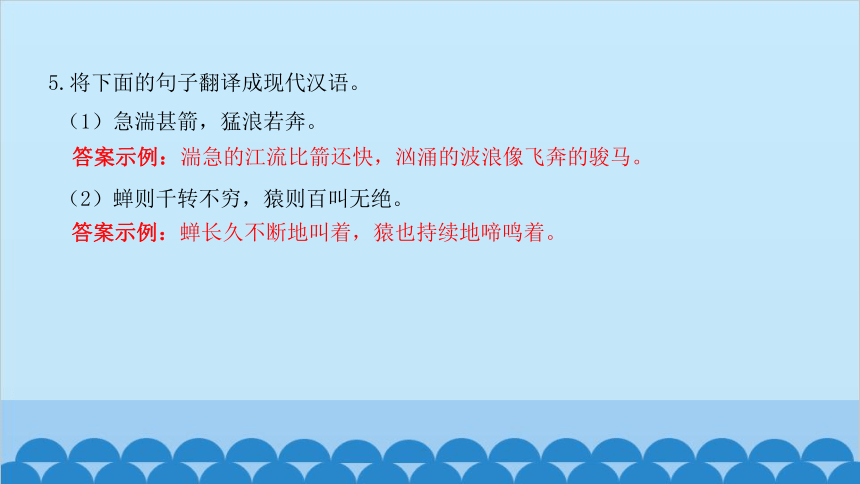

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2)蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

6.写出总领全文的句子:______________________。

7.看到富春江的奇山异水,作者发出了怎样的感慨?(用原文回答)表达出怎样的思想感情?

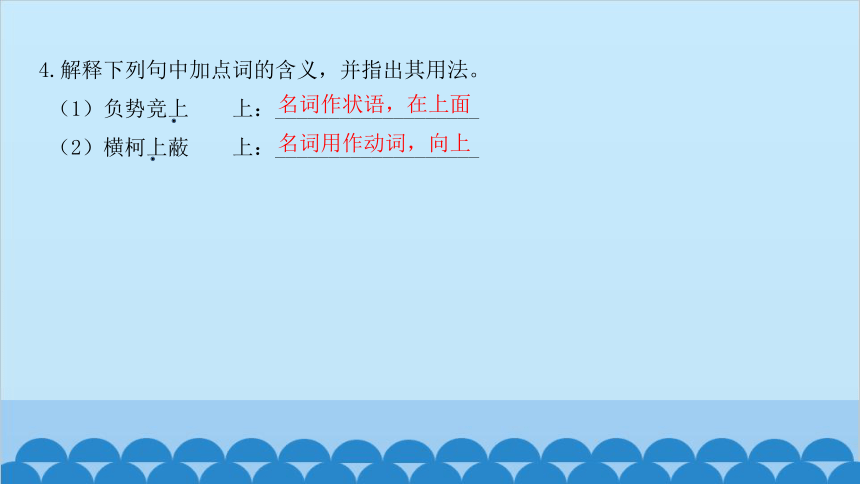

4.解释下列句中加点词的含义,并指出其用法。

(1)负势竞上 上:___________________

(2)横柯上蔽 上:___________________

名词用作动词,向上

名词作状语,在上面

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2)蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

答案示例:湍急的江流比箭还快,汹涌的波浪像飞奔的骏马。

答案示例:蝉长久不断地叫着,猿也持续地啼鸣着。

6.写出总领全文的句子:______________________。

奇山异水,天下独绝

7.看到富春江的奇山异水,作者发出了怎样的感慨?(用原文回答)表达出怎样

的思想感情?

答案示例:作者发出了“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”的感慨。表达了作者鄙弃名利,寄情山水,热爱自然,归隐避世的思想。

(三)(2021·河南二模)阅读下面两个语段,回答问题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(节选自郦道元《水经注·三峡》)

【乙】孟门,即龙门之上口也。实为河之巨阸,兼孟门津之名矣。

此石经始禹凿,河中漱广。夹岸崇深,倾崖返捍,巨石临危,若坠复倚。古之人有言,水非石凿,而能入石,信哉!

其中水流交冲,素气云浮,往来遥观者,常若雾露沾人,窥深悸魄。其水尚崩浪万寻,悬流千丈,浑洪赑怒,鼓若山腾,浚波颓迭,迄于下口。方知《慎子》,下龙门,流浮竹,非驷马之追也。

(节选自郦道元《水经注·河水四》)

8.请写出下面各句中加点词语的意思。

(1)虽乘奔御风 奔:__________

(2)则素湍绿潭 素:__________

9.请把【甲】语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

自非亭午夜分,不见曦月。

10.【甲】语段中描写三峡夏天的水有什么特点?请简要概括。

11.【甲】【乙】两个语段描写的山和水,各自有怎样的特点?请简要概括。

参考译文:

【乙】孟门,即龙门之上口也。实为河之巨阸,兼孟门津之名矣。

此石经始禹凿,河中漱广。夹岸崇深,倾崖返捍,巨石临危,若坠复倚。古之人有言,水非石凿,而能入石,信哉!

其中水流交冲,素气云浮,往来遥观者,常若雾露沾人,窥深悸魄。其水尚崩浪万寻,悬流千丈,浑洪赑怒,鼓若山腾,浚波颓迭,迄于下口。方知《慎子》,下龙门,流浮竹,非驷马之追也。

【乙】孟门,就是龙门的上口。实际是河中的巨大隘口,兼有孟门津的名称。

这里的岩石首先经过大禹开凿,又因河水冲蚀,河道逐渐变得宽广了。两岸高峻而深邃,斜欹的崖壁相倚相撑,巨石临近危崖,好像随时就要坠落下来似的,却又相互倚拄而悬在危崖边缘。古人曾说,水不是凿石头的凿子,却能穿透岩石,确实如此呀!

这里水流交相冲激,白色的水汽好像飘浮的云雾,来来往往远远观看的人,常常会觉得仿佛被雾露沾湿,如果向深处俯视,更加惊心动魄。河水激起万重浪花,千丈瀑布从高崖一泻而下,河水好像发怒的赑一样,狂暴地涌起如山的巨浪激荡腾跃,疾驰的洪波层层叠叠崩颓而下,直到下游出水口。我这才知道《慎子》中所记载的下龙门的时候,浮竹顺流而下,不是四匹马拉的车能追上的。

8.请写出下面各句中加点词语的意思。

(1)虽乘奔御风 奔:__________

(2)则素湍绿潭 素:__________

飞奔的马

白色

9.请把【甲】语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

自非亭午夜分,不见曦月。

答案示例:如果不是在正午或半夜,就看不见太阳或月亮。

10.【甲】语段中描写三峡夏天的水有什么特点?请简要概括。

答案示例:夏天江水上涨,满溢河岸,一泻千里,给人惊心动魄的感觉。

解析:

从“夏水襄陵,沿溯阻绝”可知,江水暴涨,满溢河岸,阻碍交通;从“有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”可知,江水凶猛迅疾,一泻千里,给人惊心动魄的感觉。

11.【甲】【乙】两个语段描写的山和水,各自有怎样的特点?请简要概括。

答案示例:三峡的山:连绵不断,隐天蔽日。孟门的山:山势高峻,峰崖陡峭。三峡的水:夏天奔放,春冬清幽。孟门的水:汹涌澎湃,骇浪翻腾。

解析:

由【甲】文第一段“两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日”可概括出三峡的山具有多和高的特点;由【乙】文第二段“夹岸崇深,倾崖返捍,巨石临危,若坠复倚”可概括出孟门的山具有山高崖陡的特点。由【甲】文第二段“至于夏水襄陵,沿溯阻绝”和第三段“春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影”可概括出三峡的水夏天湍急、春冬清幽的特点。由【乙】文第三段“水流交冲,素气云浮”“其水尚崩浪万寻,悬流千丈,浑洪赑怒,鼓若山腾,浚波颓迭”可概括出孟门的水具有水急浪高的特点。

(四)(20-21·驻马店期中改编)阅读下面两个语段,回答问题。

(一)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

(二)轼①顿首再拜。闻足下名久矣,又于相识处往往见所作诗文,虽不多,亦足以仿佛其为人矣。……木有瘿②,石有晕③,犀④有通,以取妍于人,皆物之病也。谪居无事,默自观省,回视三十年以来所为,多其病者。足下所见皆故我,非今我也,无乃闻其声不考其情,取其华而遗其实乎?抑将又有取于此也?此事非相见不能尽。

(苏轼《答李端叔书》,有改动)

【注】①轼:苏轼。②瘿(yǐng):树木上生长的瘤状物。③晕(yùn):环形花纹或波纹。④犀:犀角。

12.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

13.下列对语段相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.“山川之美”的“川”是会意字,这里取其造字本义“山谷间由山涧、溪流汇成的

湍急小河”。

B.语段(一)结尾提及谢灵运并非闲笔,而是借与谢公比肩,表达自己的审美情趣。

C.语段(一)描写的晨昏之景与欧阳修 《醉翁亭记》中描写的山间早上雾气消散之景

完全不同。

D.语段(二)“闻足下名久矣”中的“足下”是谦辞,这里是对晚辈李端叔的爱称。

14.语段(一)(二)题材相同,其中也都有“值得与言”之人,但两个语段语言风格有

很大差别,试比较两个语段句式和用词的不同之处。

参考译文:

(二)轼顿首再拜。闻足下名久矣,又于相识处往往见所作诗文,虽不多,亦足以仿佛其为人矣。……木有瘿,石有晕,犀有通,以取妍于人,皆物之病也。谪居无事,默自观省,回视三十年以来所为,多其病者。足下所见皆故我,非今我也,无乃闻其声不考其情,取其华而遗其实乎?抑将又有取于此也?此事非相见不能尽。

(二)我(苏轼)向您致敬。听到您的名字已很久了,又在熟识的朋友那里常常见到您所写的诗文,虽然不多,也足可以大体知道您的为人了。……树木长有赘瘤,石头上有晕圈,犀角中间相通,用这些特征来使人觉得它美而喜欢它,其实这都是这些东西有病之处啊。我谪居到这里后无事可做,常默默地自我察看反省,回顾三十年以来的所作所为,大多是这种有病之处。您所看到的都是过去的我,而不是今天的我啊,恐怕只听到那种虚名而不考察真情,只注意那种现象而忽视了实质吧?或者是将要采取其中某一点吧?这件事不见面是无法详谈的。

12.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

答案示例:清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。(意思对即可)

13.下列对语段相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.“山川之美”的“川”是会意字,这里取其造字本义“山谷间由山涧、溪流汇成的

湍急小河”。

B.语段(一)结尾提及谢灵运并非闲笔,而是借与谢公比肩,表达自己的审美情趣。

C.语段(一)描写的晨昏之景与欧阳修 《醉翁亭记》中描写的山间早上雾气消散之景

完全不同。

D.语段(二)“闻足下名久矣”中的“足下”是谦辞,这里是对晚辈李端叔的爱称。

解析:

A.“川”是象形字;C.语段(一)中写晨昏之景“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”,《醉翁亭记》中写晨昏之景的句子“日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也”,都有早上雾气消散之景,选项中“完全不同”表述错误;D.“足下”是敬称,是下称上或同辈相称的敬辞,选项表述错误。

B

14.语段(一)(二)题材相同,其中也都有“值得与言”之人,但两个语段语言风

格有很大差别,试比较两个语段句式和用词的不同之处。

解析:

题干中提示“比较两个语段句式和用词的不同之处”,语段(一)“山川之美,古来共谈……夕日欲颓,沉鳞竞跃”均使用四字短语,构成对偶,句式整齐,节奏感强,“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”为散句,全篇整句为主,散句为辅,整散结合,使文章富于变化;同时从“高峰、清流、欲颓、竞跃”等词可以看出作者在选词用字上颇多斟酌。语段(二)“木有瘿,石有晕,犀有通”为整句,其他均为散句,全文散句为主,节奏舒缓;用词不事雕琢,自然成文,涉笔成趣。

答案示例:

语段(一):多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强,兼用散句,整齐中有变化;为了形式上的整齐,选词用字颇多斟酌。语段(二):多用散句,兼用整齐句式,节奏舒缓;用词不事雕琢,自然成文,涉笔成趣。(意思对即可)

阅读训练三

第三单元

(一)阅读下面的古诗,回答问题。

使至塞上

王 维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

1.有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是诗人自比,你同意吗?请说明理由。

2.从修辞手法的角度赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”这两句诗。

3.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

有人说“归雁入胡天”中的“归雁”是诗人自比,你同意吗?请说明理由。

答案示例一:同意。理由:一是诗人身处“胡天”;二是诗人出使边塞,实际上是被排挤出朝廷,情境上如同“归雁”,传达出漂泊无定的内心感受。

答案示例二:不同意。理由:认为此句是实写,是诗人所见。

答案示例三:两个方面兼顾也可。

解析:此题属于开放性试题,如果同意,可围绕诗人当时的所在地及当时的政治处境来分析;如果不同意,可认为这是诗人所见实景。

2.从修辞手法的角度赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”这两句诗。

解析:

题干要求从修辞手法的角度赏析诗句。首先明确诗句的大意。诗人以“蓬”“雁”自比,说自己像飘飞的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用“飞蓬”比喻漂泊在外的游子,这里却是用飞蓬比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

答案示例:

这两句诗运用比喻的修辞手法。诗人把自己比作飘飞的蓬草、北归的大雁,飞出汉家边塞,飞进胡人境地。含蓄地表达出诗人孤身出塞的飘零落寞之感和内心的抑郁激愤之情。

3.王国维说:“一切景语皆情语。”颈联中写了哪些景物?营造了怎样的意境?

答案示例:写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物,营造了苍茫(或空旷、辽阔、广袤等)的意境。

(二)阅读《与朱元思书》,回答问题。

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

4.解释下列句中加点词的含义,并指出其用法。

(1)负势竞上 上:___________________

(2)横柯上蔽 上:___________________

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2)蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

6.写出总领全文的句子:______________________。

7.看到富春江的奇山异水,作者发出了怎样的感慨?(用原文回答)表达出怎样的思想感情?

4.解释下列句中加点词的含义,并指出其用法。

(1)负势竞上 上:___________________

(2)横柯上蔽 上:___________________

名词用作动词,向上

名词作状语,在上面

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2)蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

答案示例:湍急的江流比箭还快,汹涌的波浪像飞奔的骏马。

答案示例:蝉长久不断地叫着,猿也持续地啼鸣着。

6.写出总领全文的句子:______________________。

奇山异水,天下独绝

7.看到富春江的奇山异水,作者发出了怎样的感慨?(用原文回答)表达出怎样

的思想感情?

答案示例:作者发出了“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”的感慨。表达了作者鄙弃名利,寄情山水,热爱自然,归隐避世的思想。

(三)(2021·河南二模)阅读下面两个语段,回答问题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(节选自郦道元《水经注·三峡》)

【乙】孟门,即龙门之上口也。实为河之巨阸,兼孟门津之名矣。

此石经始禹凿,河中漱广。夹岸崇深,倾崖返捍,巨石临危,若坠复倚。古之人有言,水非石凿,而能入石,信哉!

其中水流交冲,素气云浮,往来遥观者,常若雾露沾人,窥深悸魄。其水尚崩浪万寻,悬流千丈,浑洪赑怒,鼓若山腾,浚波颓迭,迄于下口。方知《慎子》,下龙门,流浮竹,非驷马之追也。

(节选自郦道元《水经注·河水四》)

8.请写出下面各句中加点词语的意思。

(1)虽乘奔御风 奔:__________

(2)则素湍绿潭 素:__________

9.请把【甲】语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

自非亭午夜分,不见曦月。

10.【甲】语段中描写三峡夏天的水有什么特点?请简要概括。

11.【甲】【乙】两个语段描写的山和水,各自有怎样的特点?请简要概括。

参考译文:

【乙】孟门,即龙门之上口也。实为河之巨阸,兼孟门津之名矣。

此石经始禹凿,河中漱广。夹岸崇深,倾崖返捍,巨石临危,若坠复倚。古之人有言,水非石凿,而能入石,信哉!

其中水流交冲,素气云浮,往来遥观者,常若雾露沾人,窥深悸魄。其水尚崩浪万寻,悬流千丈,浑洪赑怒,鼓若山腾,浚波颓迭,迄于下口。方知《慎子》,下龙门,流浮竹,非驷马之追也。

【乙】孟门,就是龙门的上口。实际是河中的巨大隘口,兼有孟门津的名称。

这里的岩石首先经过大禹开凿,又因河水冲蚀,河道逐渐变得宽广了。两岸高峻而深邃,斜欹的崖壁相倚相撑,巨石临近危崖,好像随时就要坠落下来似的,却又相互倚拄而悬在危崖边缘。古人曾说,水不是凿石头的凿子,却能穿透岩石,确实如此呀!

这里水流交相冲激,白色的水汽好像飘浮的云雾,来来往往远远观看的人,常常会觉得仿佛被雾露沾湿,如果向深处俯视,更加惊心动魄。河水激起万重浪花,千丈瀑布从高崖一泻而下,河水好像发怒的赑一样,狂暴地涌起如山的巨浪激荡腾跃,疾驰的洪波层层叠叠崩颓而下,直到下游出水口。我这才知道《慎子》中所记载的下龙门的时候,浮竹顺流而下,不是四匹马拉的车能追上的。

8.请写出下面各句中加点词语的意思。

(1)虽乘奔御风 奔:__________

(2)则素湍绿潭 素:__________

飞奔的马

白色

9.请把【甲】语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

自非亭午夜分,不见曦月。

答案示例:如果不是在正午或半夜,就看不见太阳或月亮。

10.【甲】语段中描写三峡夏天的水有什么特点?请简要概括。

答案示例:夏天江水上涨,满溢河岸,一泻千里,给人惊心动魄的感觉。

解析:

从“夏水襄陵,沿溯阻绝”可知,江水暴涨,满溢河岸,阻碍交通;从“有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”可知,江水凶猛迅疾,一泻千里,给人惊心动魄的感觉。

11.【甲】【乙】两个语段描写的山和水,各自有怎样的特点?请简要概括。

答案示例:三峡的山:连绵不断,隐天蔽日。孟门的山:山势高峻,峰崖陡峭。三峡的水:夏天奔放,春冬清幽。孟门的水:汹涌澎湃,骇浪翻腾。

解析:

由【甲】文第一段“两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日”可概括出三峡的山具有多和高的特点;由【乙】文第二段“夹岸崇深,倾崖返捍,巨石临危,若坠复倚”可概括出孟门的山具有山高崖陡的特点。由【甲】文第二段“至于夏水襄陵,沿溯阻绝”和第三段“春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影”可概括出三峡的水夏天湍急、春冬清幽的特点。由【乙】文第三段“水流交冲,素气云浮”“其水尚崩浪万寻,悬流千丈,浑洪赑怒,鼓若山腾,浚波颓迭”可概括出孟门的水具有水急浪高的特点。

(四)(20-21·驻马店期中改编)阅读下面两个语段,回答问题。

(一)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(陶弘景《答谢中书书》)

(二)轼①顿首再拜。闻足下名久矣,又于相识处往往见所作诗文,虽不多,亦足以仿佛其为人矣。……木有瘿②,石有晕③,犀④有通,以取妍于人,皆物之病也。谪居无事,默自观省,回视三十年以来所为,多其病者。足下所见皆故我,非今我也,无乃闻其声不考其情,取其华而遗其实乎?抑将又有取于此也?此事非相见不能尽。

(苏轼《答李端叔书》,有改动)

【注】①轼:苏轼。②瘿(yǐng):树木上生长的瘤状物。③晕(yùn):环形花纹或波纹。④犀:犀角。

12.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

13.下列对语段相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.“山川之美”的“川”是会意字,这里取其造字本义“山谷间由山涧、溪流汇成的

湍急小河”。

B.语段(一)结尾提及谢灵运并非闲笔,而是借与谢公比肩,表达自己的审美情趣。

C.语段(一)描写的晨昏之景与欧阳修 《醉翁亭记》中描写的山间早上雾气消散之景

完全不同。

D.语段(二)“闻足下名久矣”中的“足下”是谦辞,这里是对晚辈李端叔的爱称。

14.语段(一)(二)题材相同,其中也都有“值得与言”之人,但两个语段语言风格有

很大差别,试比较两个语段句式和用词的不同之处。

参考译文:

(二)轼顿首再拜。闻足下名久矣,又于相识处往往见所作诗文,虽不多,亦足以仿佛其为人矣。……木有瘿,石有晕,犀有通,以取妍于人,皆物之病也。谪居无事,默自观省,回视三十年以来所为,多其病者。足下所见皆故我,非今我也,无乃闻其声不考其情,取其华而遗其实乎?抑将又有取于此也?此事非相见不能尽。

(二)我(苏轼)向您致敬。听到您的名字已很久了,又在熟识的朋友那里常常见到您所写的诗文,虽然不多,也足可以大体知道您的为人了。……树木长有赘瘤,石头上有晕圈,犀角中间相通,用这些特征来使人觉得它美而喜欢它,其实这都是这些东西有病之处啊。我谪居到这里后无事可做,常默默地自我察看反省,回顾三十年以来的所作所为,大多是这种有病之处。您所看到的都是过去的我,而不是今天的我啊,恐怕只听到那种虚名而不考察真情,只注意那种现象而忽视了实质吧?或者是将要采取其中某一点吧?这件事不见面是无法详谈的。

12.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

答案示例:清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。(意思对即可)

13.下列对语段相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.“山川之美”的“川”是会意字,这里取其造字本义“山谷间由山涧、溪流汇成的

湍急小河”。

B.语段(一)结尾提及谢灵运并非闲笔,而是借与谢公比肩,表达自己的审美情趣。

C.语段(一)描写的晨昏之景与欧阳修 《醉翁亭记》中描写的山间早上雾气消散之景

完全不同。

D.语段(二)“闻足下名久矣”中的“足下”是谦辞,这里是对晚辈李端叔的爱称。

解析:

A.“川”是象形字;C.语段(一)中写晨昏之景“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”,《醉翁亭记》中写晨昏之景的句子“日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也”,都有早上雾气消散之景,选项中“完全不同”表述错误;D.“足下”是敬称,是下称上或同辈相称的敬辞,选项表述错误。

B

14.语段(一)(二)题材相同,其中也都有“值得与言”之人,但两个语段语言风

格有很大差别,试比较两个语段句式和用词的不同之处。

解析:

题干中提示“比较两个语段句式和用词的不同之处”,语段(一)“山川之美,古来共谈……夕日欲颓,沉鳞竞跃”均使用四字短语,构成对偶,句式整齐,节奏感强,“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”为散句,全篇整句为主,散句为辅,整散结合,使文章富于变化;同时从“高峰、清流、欲颓、竞跃”等词可以看出作者在选词用字上颇多斟酌。语段(二)“木有瘿,石有晕,犀有通”为整句,其他均为散句,全文散句为主,节奏舒缓;用词不事雕琢,自然成文,涉笔成趣。

答案示例:

语段(一):多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强,兼用散句,整齐中有变化;为了形式上的整齐,选词用字颇多斟酌。语段(二):多用散句,兼用整齐句式,节奏舒缓;用词不事雕琢,自然成文,涉笔成趣。(意思对即可)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读