2.2细胞膜控制细胞与周围环境的联系课件(共22张PPT)2023-2024学年高一上学期生物浙科版必修一

文档属性

| 名称 | 2.2细胞膜控制细胞与周围环境的联系课件(共22张PPT)2023-2024学年高一上学期生物浙科版必修一 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 20:50:07 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

2.2 细胞膜

控制细胞与周围环境的联系

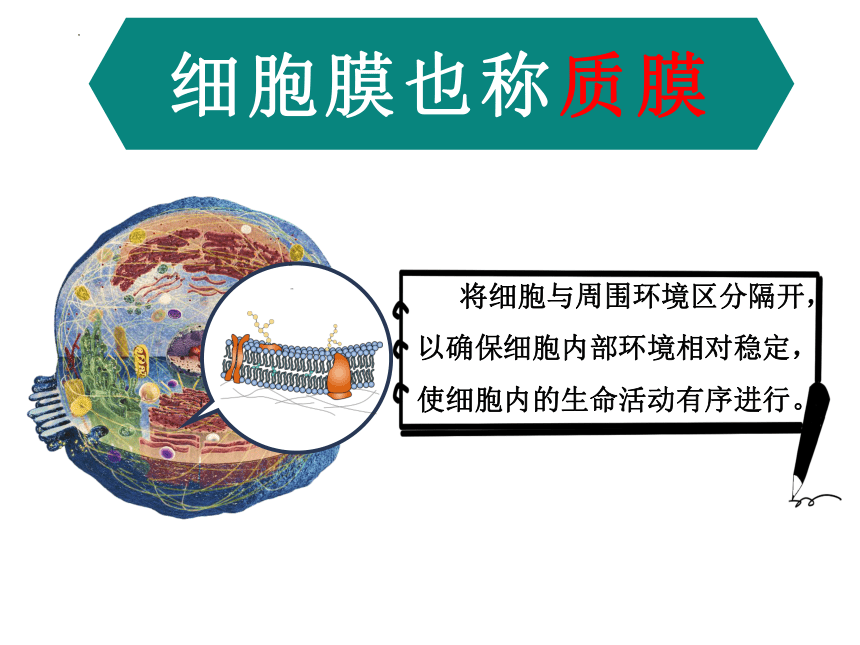

细胞膜也称质膜

细胞膜

(质膜)

将细胞与周围环境区分隔开,以确保细胞内部环境相对稳定,使细胞内的生命活动有序进行。

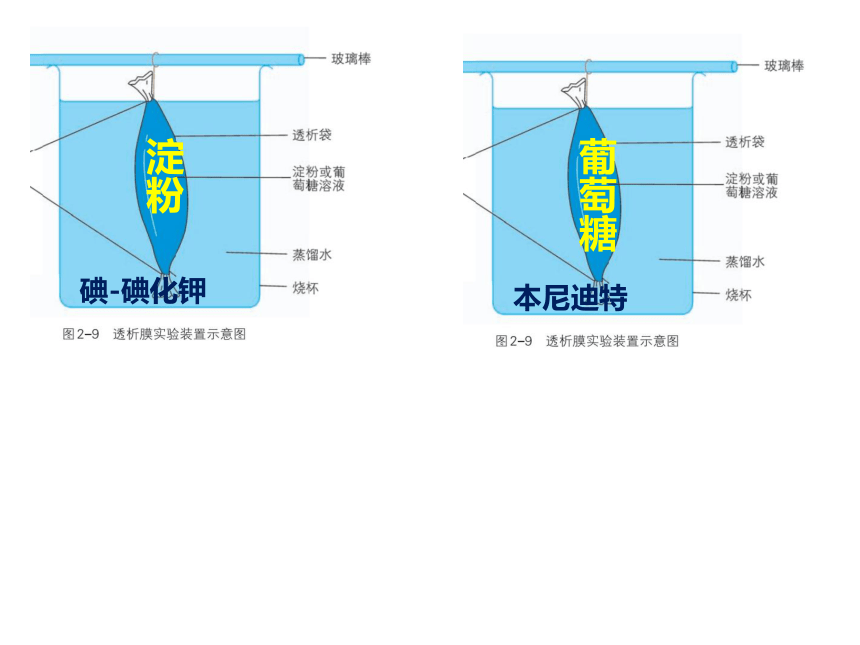

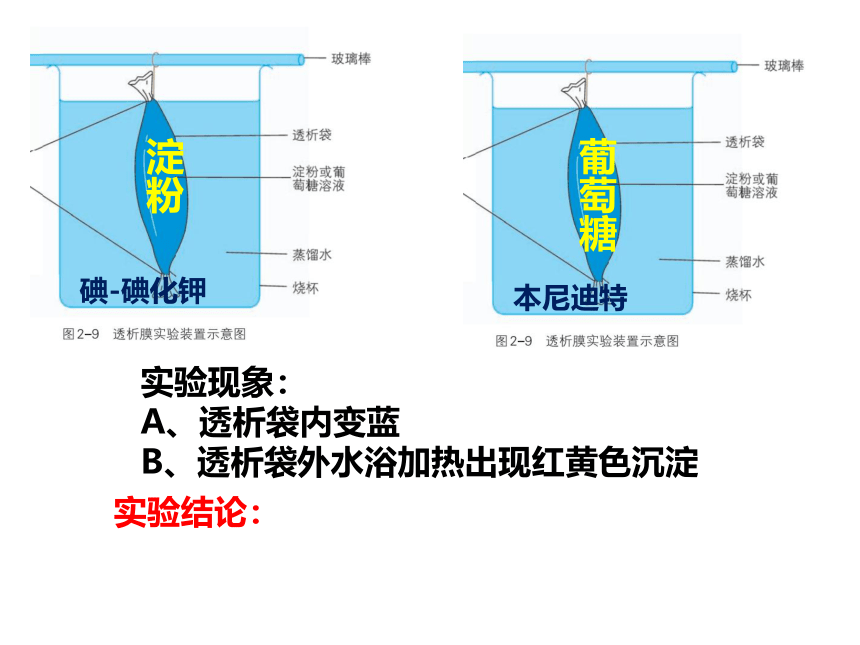

葡萄糖

淀粉

碘-碘化钾

本尼迪特

葡萄糖

淀粉

碘-碘化钾

本尼迪特

实验现象:

A、透析袋内变蓝

B、透析袋外水浴加热出现红黄色沉淀

实验结论:

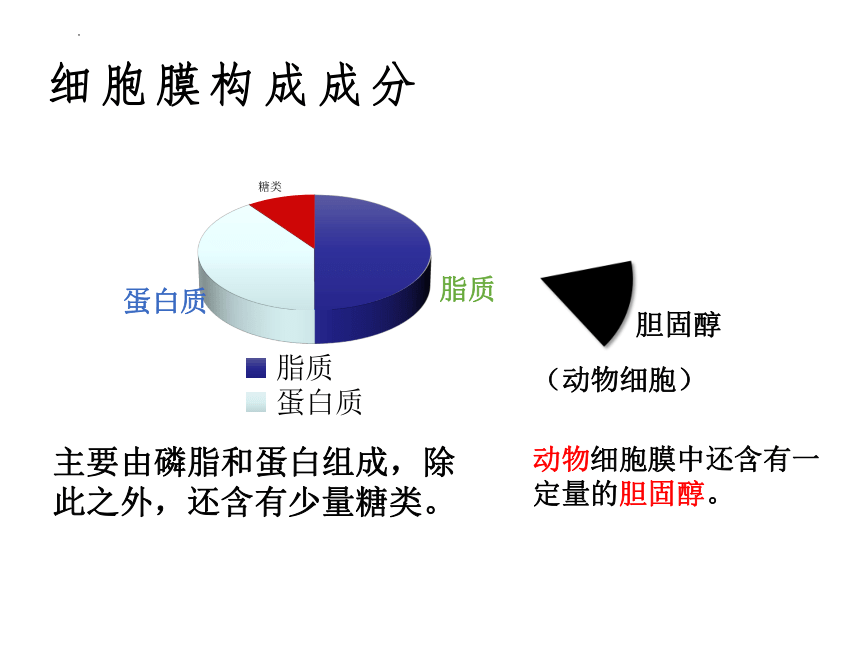

细胞膜构成成分

(动物细胞)

胆固醇

主要由磷脂和蛋白组成,除此之外,还含有少量糖类。

动物细胞膜中还含有一定量的胆固醇。

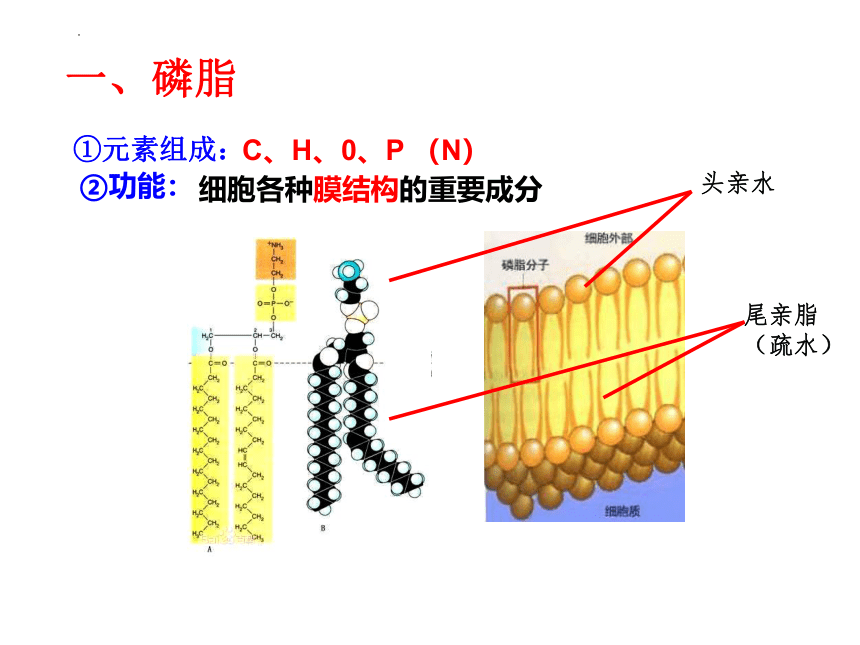

一、磷脂

①元素组成:

②功能:

C、H、0、P (N)

细胞各种膜结构的重要成分

头亲水

尾亲脂

(疏水)

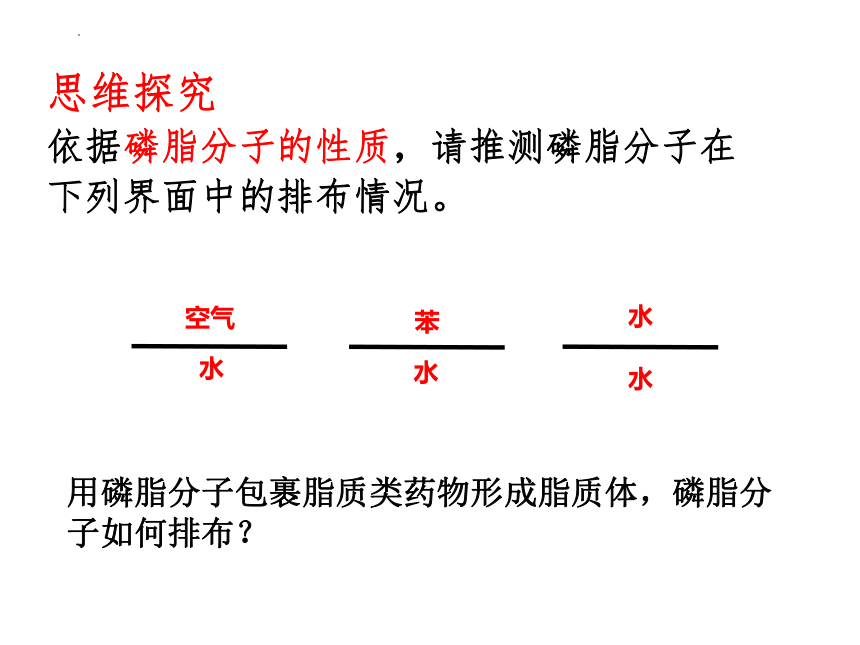

思维探究

依据磷脂分子的性质,请推测磷脂分子在下列界面中的排布情况。

空气

水

苯

水

水

水

用磷脂分子包裹脂质类药物形成脂质体,磷脂分子如何排布?

1895年,欧文顿凡发现是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞

于是他提出了膜由脂质组成

相似相溶

1925年,戈特和格兰德尔,用有机溶剂抽提了人红细胞细胞膜的脂质成分后,将其铺展在水面,测出其面积约为所有红细胞表面积的2倍,并推测细胞膜由双层脂质分子构成。

磷脂双分子层:细胞膜基本骨架

小资料:

二十世纪初科学家采用哺乳动物的红细胞,经过特殊处理使细胞发生溶血现象,一些物质溶出,再将溶出细胞外的物质洗掉,即可得到纯净的细胞膜(称血影)然后用蛋白酶处理。(已知蛋白酶能专一性的催化蛋白质的分解),发现膜的结构被破坏了,证明组成细胞膜的成分中有蛋白质。

二、蛋白质

镶嵌在细胞表面

贯穿

全部嵌入

部分嵌入

细胞的功能越多,其膜蛋白的种类和数量就越多

膜蛋白的功能:

三、糖类

四、胆固醇

1.以半透膜为实验材料进行“通过模拟实验探究膜的透过性”活动。下列叙述错误的是 ( )

A.实验用半透膜模拟的是生物膜

B.实验中烧杯中的溶液变蓝色

C.B组烧杯中的溶液出现砖红色沉淀,说明葡萄糖分子可以通过半透膜

D.实验结果推测生物膜作为细胞的边界,对物质的进出具有选择透过性

B

2、在哺乳动物的受精过程中,精子能够与卵细胞相互识别,精子将其头部钻入卵细胞中,与卵细胞发生结合,当一个精子进入后,细胞发生变化,不再让其他精子进入。这一现象体现出细胞膜能够( )

A.保障细胞内部环境的相对稳定

B.控制物质进出细胞

C.保证卵细胞摄入所需要的精子

D.进行细胞间的信息交流

D

3、下列物质中最容易通过细胞膜进入细胞的是( )

A、葡萄糖 B、蛋白质

C、甘油 D、无机盐离子

C

D

C

细胞膜上的蛋白质分呈流动状态

桑格和尼克森提出了细胞膜的流动镶嵌模型,奠定了生物膜结构和功能的基础。

该理论主要包括:

1.磷脂双分子层构成了生物膜的基本支架;

2.蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的全部或部分嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,体现了膜内外结构的不对称性;

3.磷脂和蛋白质位置不是固定的,生物膜具有一定流动性。

细胞膜的结构

磷脂分子层中间的疏水层通常情况下呈液态

细胞壁是植物、真菌和大多数原核细胞的外层结构

细胞壁成分:

植物:纤维素、果胶

细菌:肽聚糖

真菌:壳多糖(几丁质)

全透性

保护细胞,维持细胞形态,加强细胞机械强度,

参与细胞间相互粘连,是激素等化学信号传递的

介质和通路

课堂总结

细胞膜(质膜)

结构组成

结构探究历程

脂双层

膜蛋白

一定的流动性

选择透过性

结构特点

功能特点

细胞壁

对比

丹尼利(J. Danielli)和戴维森(H. Davson)发现细胞膜的表面张力比油-水界面的张力低得多,推测出膜中含有蛋白质,从而提出了“蛋白质一脂质一蛋白质”的“三明治”模型,认为细胞膜是由双层脂质分子及其内外表面附着的蛋白质共同构成。

罗伯逊(.DR小)根据电镜超薄切片中细胞膜展现的暗-亮-暗三条带,推测两边暗的条带是蛋白质,中间亮的部分是脂双层分子。罗伯逊在“三明治”模型的基础上提出了单位膜模型,推断所有的生物膜都由蛋白质-脂质-蛋白质构成。

如图为质膜的亚显微结构模式图,有关说法不正确的是( )

A. ①表示质膜外表面有些糖分与膜蛋白结合为糖蛋白

B. ②和③大都是运动的

C. ③构成质膜的基本骨架,与物质进出无关

D. 质膜保障了细胞内部环境的相对稳定

糖分与膜蛋白结合为糖蛋白

蛋白质

磷脂

双分子层构成质膜基本骨架

有关

2.2 细胞膜

控制细胞与周围环境的联系

细胞膜也称质膜

细胞膜

(质膜)

将细胞与周围环境区分隔开,以确保细胞内部环境相对稳定,使细胞内的生命活动有序进行。

葡萄糖

淀粉

碘-碘化钾

本尼迪特

葡萄糖

淀粉

碘-碘化钾

本尼迪特

实验现象:

A、透析袋内变蓝

B、透析袋外水浴加热出现红黄色沉淀

实验结论:

细胞膜构成成分

(动物细胞)

胆固醇

主要由磷脂和蛋白组成,除此之外,还含有少量糖类。

动物细胞膜中还含有一定量的胆固醇。

一、磷脂

①元素组成:

②功能:

C、H、0、P (N)

细胞各种膜结构的重要成分

头亲水

尾亲脂

(疏水)

思维探究

依据磷脂分子的性质,请推测磷脂分子在下列界面中的排布情况。

空气

水

苯

水

水

水

用磷脂分子包裹脂质类药物形成脂质体,磷脂分子如何排布?

1895年,欧文顿凡发现是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞

于是他提出了膜由脂质组成

相似相溶

1925年,戈特和格兰德尔,用有机溶剂抽提了人红细胞细胞膜的脂质成分后,将其铺展在水面,测出其面积约为所有红细胞表面积的2倍,并推测细胞膜由双层脂质分子构成。

磷脂双分子层:细胞膜基本骨架

小资料:

二十世纪初科学家采用哺乳动物的红细胞,经过特殊处理使细胞发生溶血现象,一些物质溶出,再将溶出细胞外的物质洗掉,即可得到纯净的细胞膜(称血影)然后用蛋白酶处理。(已知蛋白酶能专一性的催化蛋白质的分解),发现膜的结构被破坏了,证明组成细胞膜的成分中有蛋白质。

二、蛋白质

镶嵌在细胞表面

贯穿

全部嵌入

部分嵌入

细胞的功能越多,其膜蛋白的种类和数量就越多

膜蛋白的功能:

三、糖类

四、胆固醇

1.以半透膜为实验材料进行“通过模拟实验探究膜的透过性”活动。下列叙述错误的是 ( )

A.实验用半透膜模拟的是生物膜

B.实验中烧杯中的溶液变蓝色

C.B组烧杯中的溶液出现砖红色沉淀,说明葡萄糖分子可以通过半透膜

D.实验结果推测生物膜作为细胞的边界,对物质的进出具有选择透过性

B

2、在哺乳动物的受精过程中,精子能够与卵细胞相互识别,精子将其头部钻入卵细胞中,与卵细胞发生结合,当一个精子进入后,细胞发生变化,不再让其他精子进入。这一现象体现出细胞膜能够( )

A.保障细胞内部环境的相对稳定

B.控制物质进出细胞

C.保证卵细胞摄入所需要的精子

D.进行细胞间的信息交流

D

3、下列物质中最容易通过细胞膜进入细胞的是( )

A、葡萄糖 B、蛋白质

C、甘油 D、无机盐离子

C

D

C

细胞膜上的蛋白质分呈流动状态

桑格和尼克森提出了细胞膜的流动镶嵌模型,奠定了生物膜结构和功能的基础。

该理论主要包括:

1.磷脂双分子层构成了生物膜的基本支架;

2.蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的全部或部分嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,体现了膜内外结构的不对称性;

3.磷脂和蛋白质位置不是固定的,生物膜具有一定流动性。

细胞膜的结构

磷脂分子层中间的疏水层通常情况下呈液态

细胞壁是植物、真菌和大多数原核细胞的外层结构

细胞壁成分:

植物:纤维素、果胶

细菌:肽聚糖

真菌:壳多糖(几丁质)

全透性

保护细胞,维持细胞形态,加强细胞机械强度,

参与细胞间相互粘连,是激素等化学信号传递的

介质和通路

课堂总结

细胞膜(质膜)

结构组成

结构探究历程

脂双层

膜蛋白

一定的流动性

选择透过性

结构特点

功能特点

细胞壁

对比

丹尼利(J. Danielli)和戴维森(H. Davson)发现细胞膜的表面张力比油-水界面的张力低得多,推测出膜中含有蛋白质,从而提出了“蛋白质一脂质一蛋白质”的“三明治”模型,认为细胞膜是由双层脂质分子及其内外表面附着的蛋白质共同构成。

罗伯逊(.DR小)根据电镜超薄切片中细胞膜展现的暗-亮-暗三条带,推测两边暗的条带是蛋白质,中间亮的部分是脂双层分子。罗伯逊在“三明治”模型的基础上提出了单位膜模型,推断所有的生物膜都由蛋白质-脂质-蛋白质构成。

如图为质膜的亚显微结构模式图,有关说法不正确的是( )

A. ①表示质膜外表面有些糖分与膜蛋白结合为糖蛋白

B. ②和③大都是运动的

C. ③构成质膜的基本骨架,与物质进出无关

D. 质膜保障了细胞内部环境的相对稳定

糖分与膜蛋白结合为糖蛋白

蛋白质

磷脂

双分子层构成质膜基本骨架

有关

同课章节目录

- 第一章 细胞的分子组成

- 第一节 水和无机盐是构成细胞的重要无机物

- 第二节 生物大分子以碳链为骨架

- 第二章 细胞的结构

- 第一节 细胞是生命的单位

- 第二节 细胞膜控制细胞与周围环境的联系

- 第三节 细胞质是多项生命活动的场所

- 第四节 细胞核是细胞生命活动的控制中心

- 第五节 细胞在结构和功能上是一个统一整体

- 第六节 原核细胞内无成形的细胞核

- 第三章 细胞的代谢

- 第一节 ATP是细胞内的“能量通货”

- 第二节 酶是生物催化剂

- 第三节 物质通过多种方式出入细胞

- 第四节 细胞呼吸为细胞生活提供能量

- 第五节 光合作用将光能转化为化学能

- 第四章 细胞的生命历程

- 第一节 细胞通过分裂增殖

- 第二节 细胞通过分化产生不同类型的细胞

- 第三节 细胞凋亡是编程性死亡