第15课 《白杨礼赞》课件(共15张ppt)

文档属性

| 名称 | 第15课 《白杨礼赞》课件(共15张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 241.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

白杨礼赞

第一课时 学习要点:

1.抓反复出现的语句,理清文章脉络,

把握昂扬向上的感情。

2.理解烘托、欲扬先抑的表达效果。

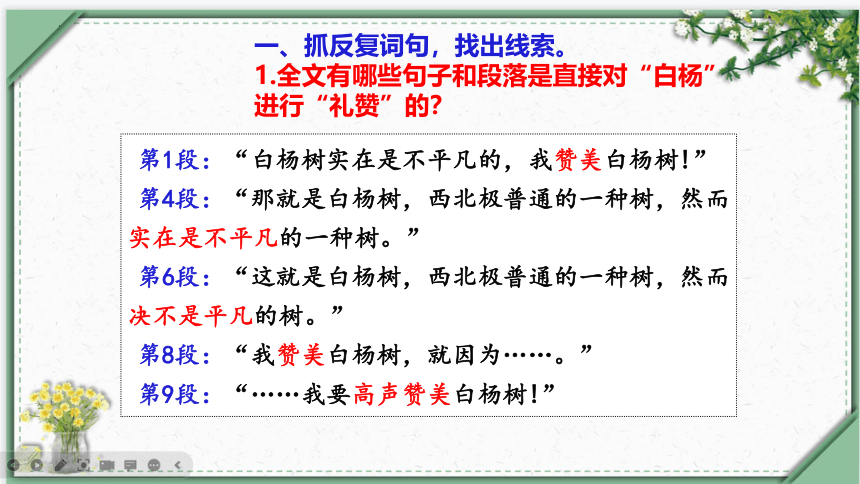

一、抓反复词句,找出线索。

1.全文有哪些句子和段落是直接对“白杨”进行“礼赞”的?

第1段:“白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!”

第4段:“那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。”

第6段:“这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。”

第8段:“我赞美白杨树,就因为……。”

第9段:“……我要高声赞美白杨树!”

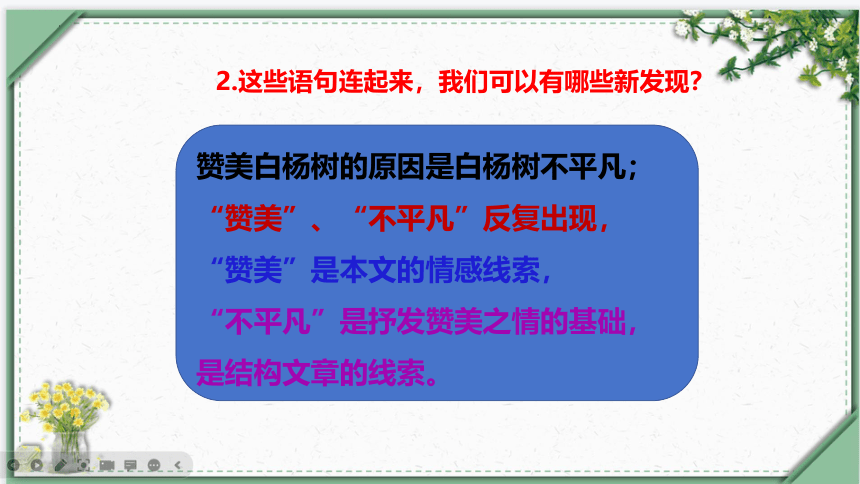

2.这些语句连起来,我们可以有哪些新发现?

赞美白杨树的原因是白杨树不平凡;

“赞美”、“不平凡”反复出现,

“赞美”是本文的情感线索,

“不平凡”是抒发赞美之情的基础,是结构文章的线索。

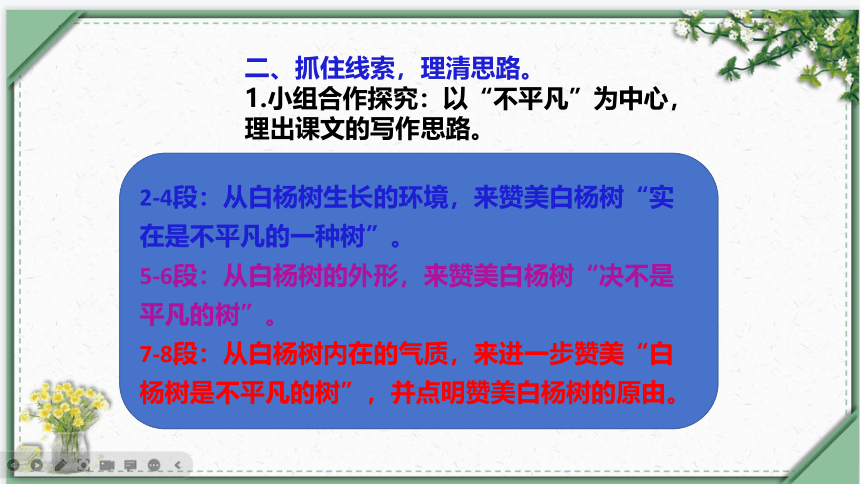

二、抓住线索,理清思路。

1.小组合作探究:以“不平凡”为中心,

理出课文的写作思路。

2-4段:从白杨树生长的环境,来赞美白杨树“实在是不平凡的一种树”。

5-6段:从白杨树的外形,来赞美白杨树“决不是平凡的树”。

7-8段:从白杨树内在的气质,来进一步赞美“白杨树是不平凡的树”,并点明赞美白杨树的原由。

三、作者赞美白杨树,

为什么要描述白杨树生长的环境?

在描述过程中作者的感情有哪些起伏变化?

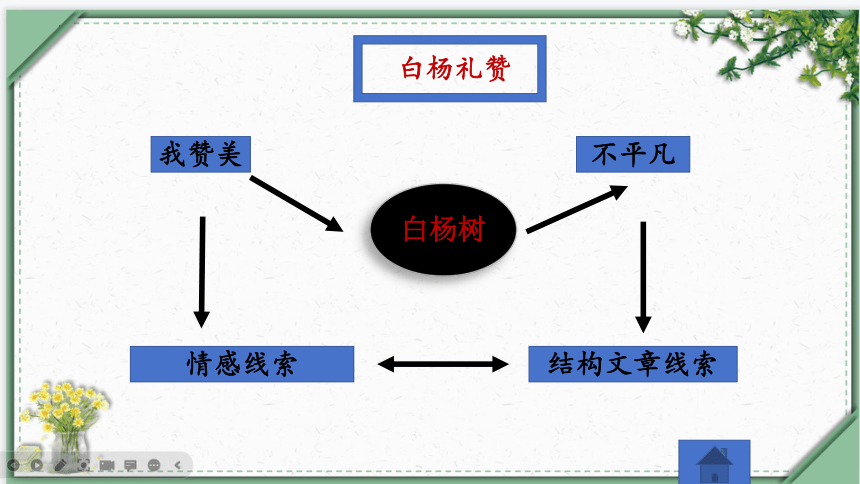

课堂总结

全文五次赞美白杨树,第1段起了统领全文的作用,点明“白杨树不平凡”这根主线,接着通过二赞、三赞、四赞,层层深入的借物咏人,寓情于物。

白杨树

我赞美

情感线索

结构文章线索

不平凡

白杨礼赞

白杨礼赞

第二课时 学习要点:

1、白杨树的象征意义。

2、托物言志散文的基本特点。

1.思考:作者为什么要礼赞白杨树?他仅仅是在礼赞白杨树吗?

2.思考:作者是由白杨树联想到了什么?

由树及人,想到“朴质、严肃、坚强不屈”的北方的农民,联想到“傲然挺立、坚强不屈”的守卫家乡的哨兵,想到在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种“团结、力求上进”的精神和意志

3.思考:作者的联想是凭空而来的吗?茅盾笔下的白杨树是一种怎样的树?

要求:齐读第五自然段,用“白杨树是 的树”的句式表达。

本段细致描绘了白杨树,茅盾笔下的白杨树是力争上游、倔强挺立、团结向上、不折不挠的树,通过品读这些词语我们知道,这里的白杨树已不是普通人眼中的白杨树,而是寄托了作者情感的具体事物,作者将自己的情志寄托在白杨树上,突出了白杨树与人相似的特征。

一、把握特征,体会象征意义。

知识链接:

通过某一特定的具体形象来暗示另一事物或某种较为普遍的意义,这种手法叫象征。这一意义不是事物本身就具有的,而是作者借此事物所做的联想和寄托。象征物和被象征物之间存在着某种相似的特点。

补充写作背景,引导学生将白杨树的特征与抗战精神相结合,更加深入地体会文章。

写作背景:

本文写于1941年,在此之前,作者茅盾在新疆工作过一个时期,之后到延安讲学。当时,抗日战争正处于相持阶段,他目睹了北方抗日军民在共产党的领导下同心同德、团结抗战的情形,从解放区的人民身上看到了民族解放的前途和希望,深受鼓舞,写下了这篇热情洋溢的散文。

4.阅读最后一个自然段,说说楠木在文中象征了什么?作者写它的目的是什么?

“楠木”象征了那些看不起民众、贱视民众、顽固的倒退的人们(诸如国民党反动派)。作者写它的目的是为了以树比树(白杨树和楠木),以人比人(北方农民和国民党反动派),以达到艺术效果的一致、协调和完整。

知识链接:

托物言志是一种常见的表现手法 ,通过描绘客观上事物的某些方面的特征来表达作者情感或揭示作品的主旨。

托物言志的散文往往借某一事物来寄托作者的情感,或表达作者的思考。因此,这类散文首先要细致描绘这一事物,突出其某些方面的特征;同时常常使用象征手法,赋予这一事物某种象征意义,借此表达自己的情感或志向。物与志的结合,象征的手法是很好途径。

托物言志的散文可采用“物——人——精神”的思维模式进行解读。

托物言志散文的阅读策略。

借助标题找托物

抓住外形析品质

物人相似明寓意

知人论世悟情志

象征

物

民族

抗日精神

坚贞不屈

白杨树

白杨礼赞

人

精神

力争上游

倔强挺立

力争上游

倔强挺立

北方农民

守卫家乡的哨兵

白杨礼赞

第一课时 学习要点:

1.抓反复出现的语句,理清文章脉络,

把握昂扬向上的感情。

2.理解烘托、欲扬先抑的表达效果。

一、抓反复词句,找出线索。

1.全文有哪些句子和段落是直接对“白杨”进行“礼赞”的?

第1段:“白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!”

第4段:“那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。”

第6段:“这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。”

第8段:“我赞美白杨树,就因为……。”

第9段:“……我要高声赞美白杨树!”

2.这些语句连起来,我们可以有哪些新发现?

赞美白杨树的原因是白杨树不平凡;

“赞美”、“不平凡”反复出现,

“赞美”是本文的情感线索,

“不平凡”是抒发赞美之情的基础,是结构文章的线索。

二、抓住线索,理清思路。

1.小组合作探究:以“不平凡”为中心,

理出课文的写作思路。

2-4段:从白杨树生长的环境,来赞美白杨树“实在是不平凡的一种树”。

5-6段:从白杨树的外形,来赞美白杨树“决不是平凡的树”。

7-8段:从白杨树内在的气质,来进一步赞美“白杨树是不平凡的树”,并点明赞美白杨树的原由。

三、作者赞美白杨树,

为什么要描述白杨树生长的环境?

在描述过程中作者的感情有哪些起伏变化?

课堂总结

全文五次赞美白杨树,第1段起了统领全文的作用,点明“白杨树不平凡”这根主线,接着通过二赞、三赞、四赞,层层深入的借物咏人,寓情于物。

白杨树

我赞美

情感线索

结构文章线索

不平凡

白杨礼赞

白杨礼赞

第二课时 学习要点:

1、白杨树的象征意义。

2、托物言志散文的基本特点。

1.思考:作者为什么要礼赞白杨树?他仅仅是在礼赞白杨树吗?

2.思考:作者是由白杨树联想到了什么?

由树及人,想到“朴质、严肃、坚强不屈”的北方的农民,联想到“傲然挺立、坚强不屈”的守卫家乡的哨兵,想到在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种“团结、力求上进”的精神和意志

3.思考:作者的联想是凭空而来的吗?茅盾笔下的白杨树是一种怎样的树?

要求:齐读第五自然段,用“白杨树是 的树”的句式表达。

本段细致描绘了白杨树,茅盾笔下的白杨树是力争上游、倔强挺立、团结向上、不折不挠的树,通过品读这些词语我们知道,这里的白杨树已不是普通人眼中的白杨树,而是寄托了作者情感的具体事物,作者将自己的情志寄托在白杨树上,突出了白杨树与人相似的特征。

一、把握特征,体会象征意义。

知识链接:

通过某一特定的具体形象来暗示另一事物或某种较为普遍的意义,这种手法叫象征。这一意义不是事物本身就具有的,而是作者借此事物所做的联想和寄托。象征物和被象征物之间存在着某种相似的特点。

补充写作背景,引导学生将白杨树的特征与抗战精神相结合,更加深入地体会文章。

写作背景:

本文写于1941年,在此之前,作者茅盾在新疆工作过一个时期,之后到延安讲学。当时,抗日战争正处于相持阶段,他目睹了北方抗日军民在共产党的领导下同心同德、团结抗战的情形,从解放区的人民身上看到了民族解放的前途和希望,深受鼓舞,写下了这篇热情洋溢的散文。

4.阅读最后一个自然段,说说楠木在文中象征了什么?作者写它的目的是什么?

“楠木”象征了那些看不起民众、贱视民众、顽固的倒退的人们(诸如国民党反动派)。作者写它的目的是为了以树比树(白杨树和楠木),以人比人(北方农民和国民党反动派),以达到艺术效果的一致、协调和完整。

知识链接:

托物言志是一种常见的表现手法 ,通过描绘客观上事物的某些方面的特征来表达作者情感或揭示作品的主旨。

托物言志的散文往往借某一事物来寄托作者的情感,或表达作者的思考。因此,这类散文首先要细致描绘这一事物,突出其某些方面的特征;同时常常使用象征手法,赋予这一事物某种象征意义,借此表达自己的情感或志向。物与志的结合,象征的手法是很好途径。

托物言志的散文可采用“物——人——精神”的思维模式进行解读。

托物言志散文的阅读策略。

借助标题找托物

抓住外形析品质

物人相似明寓意

知人论世悟情志

象征

物

民族

抗日精神

坚贞不屈

白杨树

白杨礼赞

人

精神

力争上游

倔强挺立

力争上游

倔强挺立

北方农民

守卫家乡的哨兵

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读