第23课 《孟子》三章 课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 第23课 《孟子》三章 课件(共26张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 241.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

22 《孟子》三章

第一课时

《得道多助,失道寡助》

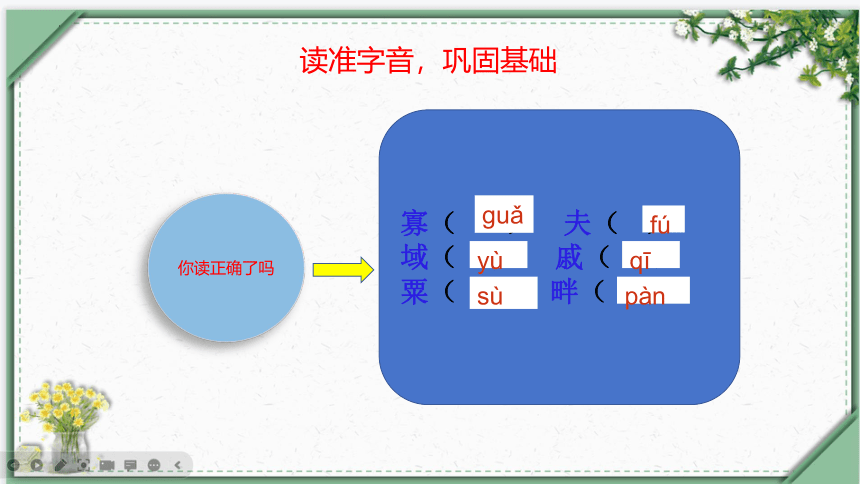

你读正确了吗

读准字音,巩固基础

寡( ) 夫( )

域( ) 戚( )

粟( ) 畔( )

fú

ɡuǎ

yù

qī

sù

pàn

孟子如何“雄辩”?

“辩”什么?

为何而“辩”?

知人论世(背景):孟子生活在社会动荡不安、人民生活十分痛苦的战国时代。面对这样的社会现状,他强烈反对不义战争,宣扬“仁政”“王道”。“以民为本,推行仁政”是他最重要的政治主张。但这些主张不被当时的诸侯王接受,所以他在游说时会说:“王好战,请以战喻。”

“雄辩”要靠巧妙的方法——以战喻政(比喻、类比)。

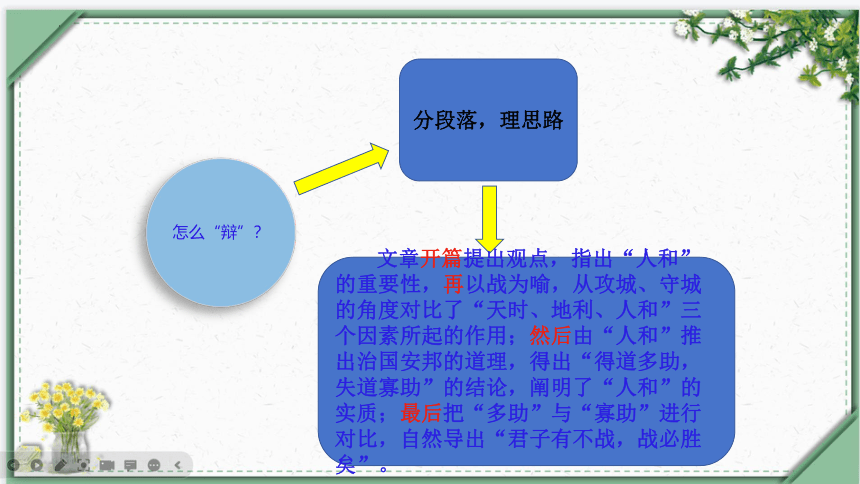

怎么“辩”?

分段落,理思路

文章开篇提出观点,指出“人和”的重要性,再以战为喻,从攻城、守城的角度对比了“天时、地利、人和”三个因素所起的作用;然后由“人和”推出治国安邦的道理,得出“得道多助,失道寡助”的结论,阐明了“人和”的实质;最后把“多助”与“寡助”进行对比,自然导出“君子有不战,战必胜矣”。

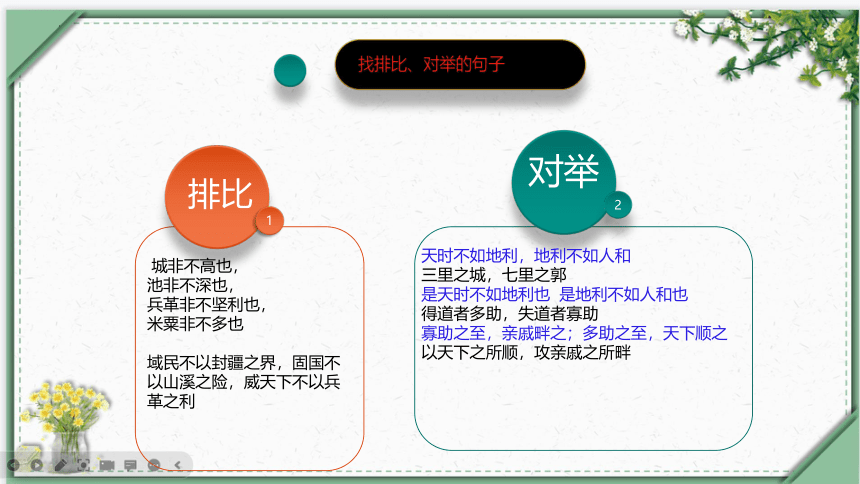

找排比、对举的句子

1

2

排比

对举

城非不高也,

池非不深也,

兵革非不坚利也,

米粟非不多也

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

天时不如地利,地利不如人和

三里之城,七里之郭

是天时不如地利也 是地利不如人和也

得道者多助,失道者寡助

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之

以天下之所顺,攻亲戚之所畔

孟子说理的特点

——雄辩

课堂总结

智慧在于雄辩中,一靠鲜明的观点

二靠巧妙的方法,三靠充分的例,

四靠严密的思路,五靠磅礴的气势

布置作业

1.阅读《读写与检测》中《桀纣之失天下也》《子贡问政》《子欲子之王之善与》 ,完成相关阅读任务。

2.背诵课文,摘抄本篇的名言警句。

3.联系今天国际形式,谈谈你对“人和”的认识。

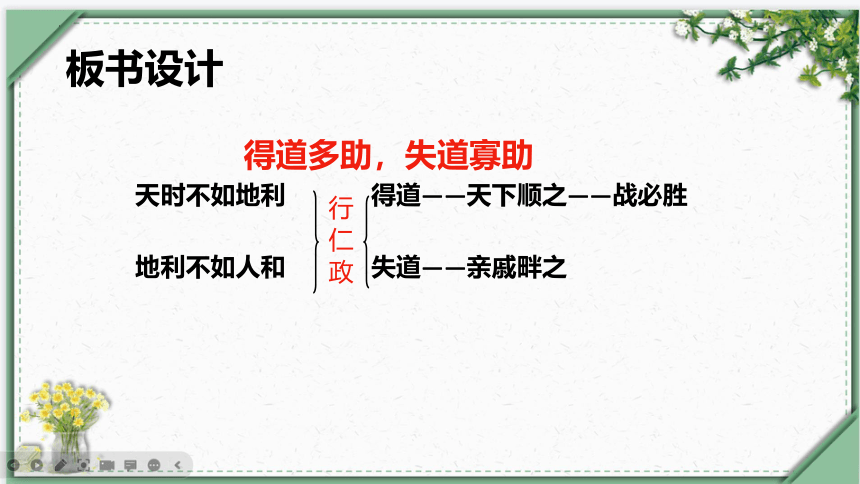

板书设计

得道多助,失道寡助

天时不如地利 得道——天下顺之——战必胜

地利不如人和 失道——亲戚畔之

行 仁 政

第二课时

《富贵不能淫》

你读正确了吗

读准字音,巩固基础

衍( ) 哉( )

冠( ) 妾( )

淫( )

zāi

qiè

yǎn

ɡuàn

yín

回顾知识

1

2

看孟子如何“雄辩”

“辩”什么?

孟子说理的特点

——雄辩

智慧在于雄辩中,

一靠鲜明的观点,

二靠巧妙的方法,

三靠充分的例子,

四靠严密的思路,

五靠磅礴的气势。

何为“大丈夫”?

——中心话题

原因一

景春认为公孙衍、张仪位高权重,令人望而生畏,是大丈夫,对他们羡慕又崇拜。

1

2

原因二

知人论世

为 何 『 辩』

公孙衍、张仪都是战国时代的纵横家,周旋于列国之间,结合、分割诸侯之间的关系,叱咤风云,威震一时。但事实上,这些人的品行历来为士大夫们所怀疑和诟病,认为他们言而无信,没有自己为人处世的基本原则和道德底线。孟子一向重视德行、仁义,因此他对纵横家持否定的态度。

怎么“辩”?

1

2

3

富有

磅礴的气势

突出

鲜明的观点

运用

巧妙的方法

“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?”

——否定景春,鄙视公孙衍、张仪。

“此之谓大丈夫。”

——判断句式,明确肯定了“大丈夫”的标准。

“丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者, 妾妇之道也。”

——类比

指出公孙衍、张仪的本质:只是顺从君王的意志,没有独立的人格,也没有善恶、是非的标准,是“妾妇之道”。

“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之,不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”

——排比、对举,气势磅礴地指出大丈夫精神的实质。

怎么“辩”?

4

富有

磅礴的气势

采用

严密的思路

孟子先列出景春的观点,再直接反驳,指出公孙衍、张仪的本质是“妾妇之道”,最后从正面阐明大丈夫的精神实质。

拓展延伸

历史上有哪些人可以称为大丈夫? 你对“大丈夫”的标准是否有新的认识,谈谈自己的看法。

富贵不能淫——文天祥、方志敏

贫贱不能移——陶渊明、朱自清

威武不能屈——谭嗣同、闻一多

布置作业

1.阅读《读写与检测》中《从容就义》,完成相关阅读任务。

2.背诵课文,摘抄本篇的名言警句。

大丈夫

鲜明的观点

巧妙的方法

磅礴的气势

严密的思路

富贵不能淫

景春:公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?

——羡慕、崇拜

孟子:是焉得为大丈夫乎? ——不屑、鄙视

“妾妇之道” ——类比

三个标准 ——排比、对举

板书设计

第三课时

《生于忧患,死于安乐》

你读正确了吗

读准字音,巩固基础

说( ) 敖( )

空( ) 拂( )士

áo

bì

yuè

kòng

探究本文说理的特点

①“辩”的是造就人才和治理国家的问题。

②鲜明的观点:生于忧患,死于安乐。

③充分的例子:列举了六位历史上著名人物的事例,说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

④严密的思路:本文先列举圣贤事迹,阐明忧患是造就人才的客观条件,接着深入指出成才还需要内在的磨炼,再由个人成才到国家治理,提出一个国家同样需要内外的忧患磨炼,最后自然导出“生于忧患,死于安乐”的中心观点。

探究本文说理的特点

⑤磅礴的气势:运用对举、排比句式,极力铺排艰难环境给人们带来的磨难和人才克服主、客观因素最终成功的过程,多角度多层次地阐述观点,形成一种势不可挡的气势,有力地增强了说服力。

拓展延伸

1.互相交流搜集到的孟子的名言警句,说说自己的理解。

2.阅读《韩非子·安危(节选)》(《“名师1+”读写与检测》),比较此文与《<孟子>三章》在说理特点上的异同。

闻古扁鹊之治其病也,以刀刺骨;圣人之救危国也,以忠拂耳。刺骨,故小痛在体而长利在身;拂耳,故小逆在心而久福在国。故甚病之人利在忍痛,猛毅之君以福拂耳。忍痛,故扁鹊尽巧;拂耳,则子胥不失。寿安之术也。病而不忍痛,则失扁鹊之巧;危而不拂耳,则失圣人之意。如此,长利不远垂,功名不久立。

拓展延伸

同:①都有中心观点,本文的观点是“拂耳,寿安之术也。”②都运用巧妙的方法,本文用扁鹊治病类比逆耳忠言对国家的好处。③都采用对举的句式,读起来朗朗上口。④都有严密的思路,本文先以扁鹊治病引出逆耳的忠言,接着阐述君主应当听取忠言的道理,最后从反面强调了听取忠言的好处。

异:孟子的说理还具有例子充分的特点,而本文不长于举例。

《韩非子·安危(节选)》

说理特点上的异同

布置作业

1.阅读《读写与检测》中《治国安民》《韩非子·安危(节选)》,完成相关阅读任务。

2.课外阅读《孟子》,摘抄孟子语录。

3.联系现实国际环境,谈谈你对忧患的认识。

生于忧患,死于安乐

板书设计

举事例,共同点:出身低微,经历磨难。

道 理:要成才必先经磨炼。 生于忧患

正面(个人)身处逆境奋发有为

反面(国家)国无忧患恒亡 ———— 死于安乐

22 《孟子》三章

第一课时

《得道多助,失道寡助》

你读正确了吗

读准字音,巩固基础

寡( ) 夫( )

域( ) 戚( )

粟( ) 畔( )

fú

ɡuǎ

yù

qī

sù

pàn

孟子如何“雄辩”?

“辩”什么?

为何而“辩”?

知人论世(背景):孟子生活在社会动荡不安、人民生活十分痛苦的战国时代。面对这样的社会现状,他强烈反对不义战争,宣扬“仁政”“王道”。“以民为本,推行仁政”是他最重要的政治主张。但这些主张不被当时的诸侯王接受,所以他在游说时会说:“王好战,请以战喻。”

“雄辩”要靠巧妙的方法——以战喻政(比喻、类比)。

怎么“辩”?

分段落,理思路

文章开篇提出观点,指出“人和”的重要性,再以战为喻,从攻城、守城的角度对比了“天时、地利、人和”三个因素所起的作用;然后由“人和”推出治国安邦的道理,得出“得道多助,失道寡助”的结论,阐明了“人和”的实质;最后把“多助”与“寡助”进行对比,自然导出“君子有不战,战必胜矣”。

找排比、对举的句子

1

2

排比

对举

城非不高也,

池非不深也,

兵革非不坚利也,

米粟非不多也

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

天时不如地利,地利不如人和

三里之城,七里之郭

是天时不如地利也 是地利不如人和也

得道者多助,失道者寡助

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之

以天下之所顺,攻亲戚之所畔

孟子说理的特点

——雄辩

课堂总结

智慧在于雄辩中,一靠鲜明的观点

二靠巧妙的方法,三靠充分的例,

四靠严密的思路,五靠磅礴的气势

布置作业

1.阅读《读写与检测》中《桀纣之失天下也》《子贡问政》《子欲子之王之善与》 ,完成相关阅读任务。

2.背诵课文,摘抄本篇的名言警句。

3.联系今天国际形式,谈谈你对“人和”的认识。

板书设计

得道多助,失道寡助

天时不如地利 得道——天下顺之——战必胜

地利不如人和 失道——亲戚畔之

行 仁 政

第二课时

《富贵不能淫》

你读正确了吗

读准字音,巩固基础

衍( ) 哉( )

冠( ) 妾( )

淫( )

zāi

qiè

yǎn

ɡuàn

yín

回顾知识

1

2

看孟子如何“雄辩”

“辩”什么?

孟子说理的特点

——雄辩

智慧在于雄辩中,

一靠鲜明的观点,

二靠巧妙的方法,

三靠充分的例子,

四靠严密的思路,

五靠磅礴的气势。

何为“大丈夫”?

——中心话题

原因一

景春认为公孙衍、张仪位高权重,令人望而生畏,是大丈夫,对他们羡慕又崇拜。

1

2

原因二

知人论世

为 何 『 辩』

公孙衍、张仪都是战国时代的纵横家,周旋于列国之间,结合、分割诸侯之间的关系,叱咤风云,威震一时。但事实上,这些人的品行历来为士大夫们所怀疑和诟病,认为他们言而无信,没有自己为人处世的基本原则和道德底线。孟子一向重视德行、仁义,因此他对纵横家持否定的态度。

怎么“辩”?

1

2

3

富有

磅礴的气势

突出

鲜明的观点

运用

巧妙的方法

“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?”

——否定景春,鄙视公孙衍、张仪。

“此之谓大丈夫。”

——判断句式,明确肯定了“大丈夫”的标准。

“丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者, 妾妇之道也。”

——类比

指出公孙衍、张仪的本质:只是顺从君王的意志,没有独立的人格,也没有善恶、是非的标准,是“妾妇之道”。

“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之,不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”

——排比、对举,气势磅礴地指出大丈夫精神的实质。

怎么“辩”?

4

富有

磅礴的气势

采用

严密的思路

孟子先列出景春的观点,再直接反驳,指出公孙衍、张仪的本质是“妾妇之道”,最后从正面阐明大丈夫的精神实质。

拓展延伸

历史上有哪些人可以称为大丈夫? 你对“大丈夫”的标准是否有新的认识,谈谈自己的看法。

富贵不能淫——文天祥、方志敏

贫贱不能移——陶渊明、朱自清

威武不能屈——谭嗣同、闻一多

布置作业

1.阅读《读写与检测》中《从容就义》,完成相关阅读任务。

2.背诵课文,摘抄本篇的名言警句。

大丈夫

鲜明的观点

巧妙的方法

磅礴的气势

严密的思路

富贵不能淫

景春:公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?

——羡慕、崇拜

孟子:是焉得为大丈夫乎? ——不屑、鄙视

“妾妇之道” ——类比

三个标准 ——排比、对举

板书设计

第三课时

《生于忧患,死于安乐》

你读正确了吗

读准字音,巩固基础

说( ) 敖( )

空( ) 拂( )士

áo

bì

yuè

kòng

探究本文说理的特点

①“辩”的是造就人才和治理国家的问题。

②鲜明的观点:生于忧患,死于安乐。

③充分的例子:列举了六位历史上著名人物的事例,说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

④严密的思路:本文先列举圣贤事迹,阐明忧患是造就人才的客观条件,接着深入指出成才还需要内在的磨炼,再由个人成才到国家治理,提出一个国家同样需要内外的忧患磨炼,最后自然导出“生于忧患,死于安乐”的中心观点。

探究本文说理的特点

⑤磅礴的气势:运用对举、排比句式,极力铺排艰难环境给人们带来的磨难和人才克服主、客观因素最终成功的过程,多角度多层次地阐述观点,形成一种势不可挡的气势,有力地增强了说服力。

拓展延伸

1.互相交流搜集到的孟子的名言警句,说说自己的理解。

2.阅读《韩非子·安危(节选)》(《“名师1+”读写与检测》),比较此文与《<孟子>三章》在说理特点上的异同。

闻古扁鹊之治其病也,以刀刺骨;圣人之救危国也,以忠拂耳。刺骨,故小痛在体而长利在身;拂耳,故小逆在心而久福在国。故甚病之人利在忍痛,猛毅之君以福拂耳。忍痛,故扁鹊尽巧;拂耳,则子胥不失。寿安之术也。病而不忍痛,则失扁鹊之巧;危而不拂耳,则失圣人之意。如此,长利不远垂,功名不久立。

拓展延伸

同:①都有中心观点,本文的观点是“拂耳,寿安之术也。”②都运用巧妙的方法,本文用扁鹊治病类比逆耳忠言对国家的好处。③都采用对举的句式,读起来朗朗上口。④都有严密的思路,本文先以扁鹊治病引出逆耳的忠言,接着阐述君主应当听取忠言的道理,最后从反面强调了听取忠言的好处。

异:孟子的说理还具有例子充分的特点,而本文不长于举例。

《韩非子·安危(节选)》

说理特点上的异同

布置作业

1.阅读《读写与检测》中《治国安民》《韩非子·安危(节选)》,完成相关阅读任务。

2.课外阅读《孟子》,摘抄孟子语录。

3.联系现实国际环境,谈谈你对忧患的认识。

生于忧患,死于安乐

板书设计

举事例,共同点:出身低微,经历磨难。

道 理:要成才必先经磨炼。 生于忧患

正面(个人)身处逆境奋发有为

反面(国家)国无忧患恒亡 ———— 死于安乐

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读