11短文二篇 分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 11短文二篇 分层作业(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 138.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-15 09:11:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

11 短文二篇 分层作业

第一部分 基础知识

一、选择题

1.下列句子中加点字注音有误的一项是( )

A.水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。

B.自康乐以来,未复有能与(yǔ)其奇(qí)者。

C.怀民亦未寝(qǐn),相(xiāng)与步于中庭。

D.晓雾将歇(xiē),猿鸟乱鸣;夕日欲颓(tuí),沉鳞竞跃。

2.下列语句朗读节奏停顿不正确的一项是( )

A.水中藻、荇/交横 B.实是/欲界之仙都

C.遂至承天寺/寻张怀民 D.但少闲人/如吾两人者耳

3.下列词语中,加点字词的解释不完全正确的一项是( )

A.五色交辉(交相辉映) 晓雾将歇(消散)

B.夕日欲颓(坠落) 沉鳞竞跃(争相跳跃)

C.月夜入户(窗户) 未复有能与其奇者(置身其中)

D.相与步于中庭(共同,一起) 但少闲人(只是)

4.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.属引凄异 引:延长(郦道元《三峡》)

B.晓雾将歇 歇:消散(陶弘景《答谢中书书》)

C.互相轩邈 轩:远(是均《与朱元思书》)

D.相与步于中庭 相与:—起(苏轼《记承天寺夜游》)

5.下列关于文学常识的说法,不正确的一项是( )

A.《答谢中书书》的作者是陶弘景,字通明,自号华阳隐居。题目中的第二个“书”的意思是信。

B.《记承天寺夜游》选自《苏轼文集》,作者苏轼,字子瞻,号东坡居士,是宋朝的文学家。

C.《记承天寺夜游》是作者被贬黄州时所写,反映了他胸怀愤懑,而又自嘲自解的心态。

D.《记承天寺夜游》中作者自称“闲人”,即清闲的人,指闲极无聊,无所事事之人。

6.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.自康乐以来/以我酌油知之 B.未复有能与其奇者/择其善者而从之

C.相与步于中庭/尝射于家圃 D.念无与为乐者/未复有能与其奇者

7.下列关于《记承天寺夜游》一文的说法不正确的一项是( )

A.文章以寥寥数语描绘了月夜小景,传达了作者复杂微妙的心境,语言凝练而又意味深长。

B.文章第一、二句叙事,交代了夜游的时间、地点、人物、起因,叙述自然流畅。

C.文章第二、三句中的“遂”“亦”二字流露出作者与张怀民相知的喜悦。

D.作者描绘庭中景物极富特色:写月突出其明,写影突出其形,写水突出其清。

二、字词书写

8.给下列加点字注音。

夕日欲颓( ) 沉鳞竞跃( )晓雾将歇( ) 与其奇者( )

遂至承天寺( ) 藻、荇交横( )( ) 盖竹柏影也( )

三、填空题

9.《记承天寺夜游》选自《___________》,作者___________,字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人,北宋___________、___________、___________。苏轼在诗、词、散文、书、画等方面均取得了很高的成就。其诗独具风格,与___________并称“苏黄”;其词开豪放一派,与___________同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与___________并称“欧苏”,为“___________”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;他工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》《东坡志林》《东坡乐府》等作品传世。

10.解释下面句子中加点的字词:

①自三峡七百里中( ) ②但少闲人如吾两人者耳( )

③威武不能屈( ) ④甚矣,汝之不惠( )

11.将下面的句子译成现代汉语。

(1)青林翠竹,四时俱备。

(2)但少闲人如吾两人者耳。

12.细读《记承天寺夜游》,结合写作背景,谈谈你对“闲人”一词的理解?

13.试分析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”这一千古名句的妙处。

四、情景默写

14.默写。

(1)总领全文的句子是:_______________,_______________。

(2)《答谢中书书》中,运用仰观俯察两种视角,写白云、高山、流水三重风物的句子是:_______________,_______________。

(3)写景物色彩配合之美的语句是:_______________,_______________。_______________,_______________。

(4)文中描绘早晚景色变化之美的句子是:_______________,_______________;_______________,_______________。

(5)文中感叹世人追逐功名,无暇欣赏奇丽的山水,从而曲折地表达作者清高的句子是:_______________,_______________。

第二部分 语言、综合素质

五、语言表达

15.梁衡在《秋月冬雪两轴画》中说,《记承天寺夜游》和《湖心亭看雪》是我国古典文学宝库中的两轴精品。如果以“湖心亭看雪”和“承天寺夜游”为上下联,请从两文中分别选取一个字,两个字合起来作为这幅对联的横批,并阐释一下理由。

六、综合性学习

16.你们班学了《记承天寺夜游》后,决定开展一次“‘踩’访苏轼的足迹”的综合性学习活动,请你完成以下任务。

(1)【连线苏轼】下面列举了我国的一些重点风景名胜区,都与苏轼有关系。请仿照示例,选择你最熟悉的两个景点,写出与之有关的诗文、传说或故事名称。

①赤壁 ②永州 ③承天寺

④黄楼 ⑤杭州西湖

示例:承天寺——苏轼:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)【拟写广告】承天寺入围“文化名人苏轼十大旅游名片”的候选名单,请你根据课文中的描写,拟一条广告语以吸引游客。

(3)【巧联妙对】有人根据本文意蕴,拟写了一副对联,上联已给出,请你对出下联。

上联:月色懂人心潜窗入户

下联:____________________________

第三部分 阅读能力

七、对比阅读

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】吾昔自杭移高密,与杨元素同舟,而陈令举、张子野皆从余过①李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。夜半月出,置酒垂虹亭上。子野年八十五,以歌词闻于天下,作《定风波》令,其略云:“见说贤人聚吴分,试问,也应傍有老人星。”坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也。今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物②,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣。追思囊时③,真一梦耳。元丰四年十二月十二日,黄州临皋亭夜坐书。

(苏轼《记游松江》)

【注】①过:拜访。 ②异物:指已去世的人。③囊时:昔时。

17.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)欣然起行 欣然:______

(2)如积水空明 空明:______

(3)以歌词闻于天下 以:______

(4)此乐未尝忘也 未尝:______

18.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)陈令举、张子野皆从余过李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。

19.【甲】【乙】两文都兼有“快乐”和“悲凉”之意,试结合文章内容作简要分析。

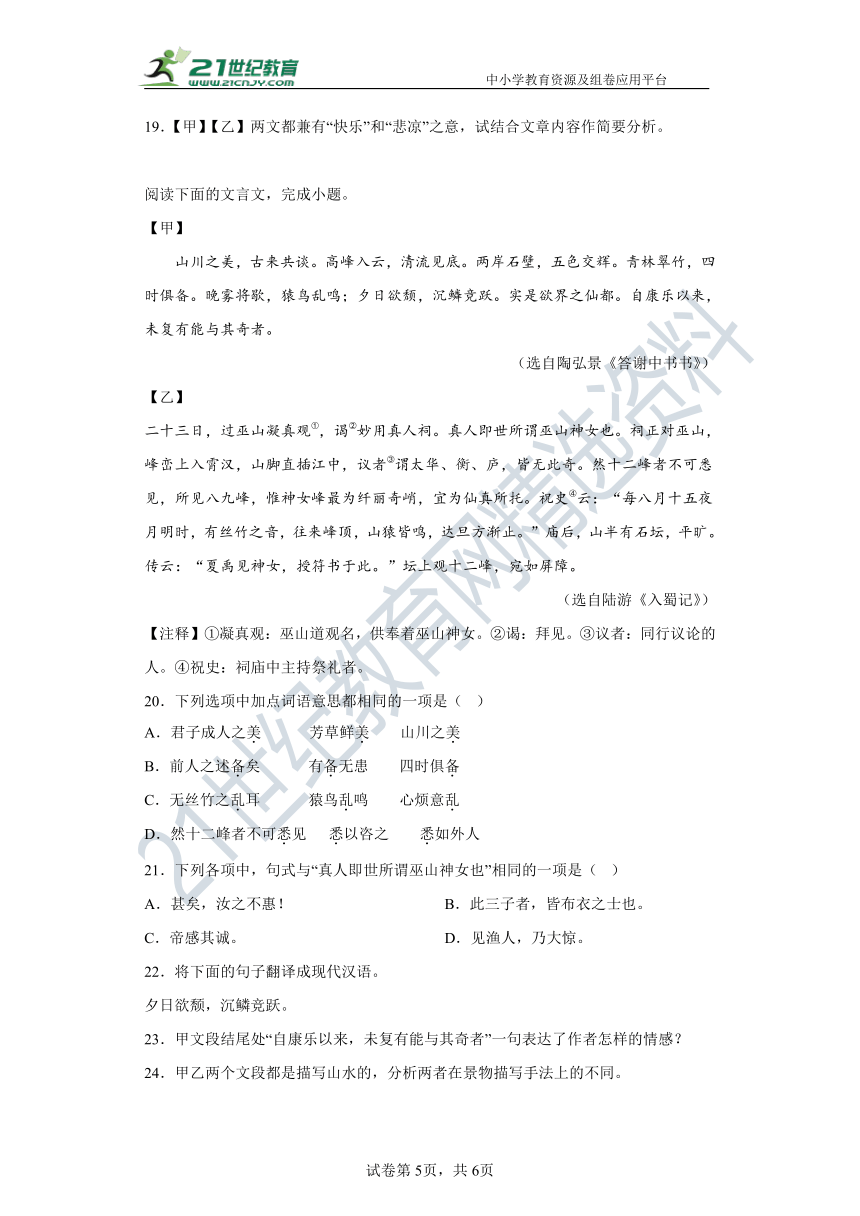

阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晚雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

二十三日,过巫山凝真观①,谒②妙用真人祠。真人即世所谓巫山神女也。祠正对巫山,峰峦上入霄汉,山脚直插江中,议者③谓太华、衡、庐,皆无此奇。然十二峰者不可悉见,所见八九峰,惟神女峰最为纤丽奇峭,宜为仙真所托。祝史④云:“每八月十五夜月明时,有丝竹之音,往来峰顶,山猿皆鸣,达旦方渐止。”庙后,山半有石坛,平旷。传云:“夏禹见神女,授符书于此。”坛上观十二峰,宛如屏障。

(选自陆游《入蜀记》)

【注释】①凝真观:巫山道观名,供奉着巫山神女。②谒:拜见。③议者:同行议论的人。④祝史:祠庙中主持祭礼者。

20.下列选项中加点词语意思都相同的一项是( )

A.君子成人之美 芳草鲜美 山川之美

B.前人之述备矣 有备无患 四时俱备

C.无丝竹之乱耳 猿鸟乱鸣 心烦意乱

D.然十二峰者不可悉见 悉以咨之 悉如外人

21.下列各项中,句式与“真人即世所谓巫山神女也”相同的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠! B.此三子者,皆布衣之士也。

C.帝感其诚。 D.见渔人,乃大惊。

22.将下面的句子翻译成现代汉语。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

23.甲文段结尾处“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句表达了作者怎样的情感?

24.甲乙两个文段都是描写山水的,分析两者在景物描写手法上的不同。

第四部分 作文素养

八、作文

25.作文小练笔

《短文二篇》中的两篇文章都是写景的佳作。请借鉴课文的写作特点,以“晨光中的村庄”为主题,写一篇200字左右的短文。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】本题考查字音。

B.句意:自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。与,读音为yù,意思是:参与,这里有欣赏领略之意;

故选B。

2.A

【详解】本题考查文言文语句的停顿。

A.“水中藻荇”是主语部分,“交横”是谓语,中间应该停顿,正确的停顿应为:水中/藻、荇交横;

故选A。

3.C

【详解】本题考查文言词语。

C.“户”的意思为“门”;与:参与,这里是欣赏、领悟的意思;

故选C。

4.C

【详解】本题考查词语解释。

C.“轩:远”错误。轩:形容词用作动词,向高处。句意:这些高山仿佛都在争着往高处和远处伸展。

故选C。

5.D

【详解】本题考查文学常识。

D.“即清闲的人,指闲极无聊,无所事事之人”说法不正确。“闲人”本意是闲散的人。《记承天寺夜游》中作者自称“闲人”,首先“闲人”指具有情趣雅致,能欣赏美景的人;其次“闲人”反映了作者仕途失意的苦闷心境。苏轼被贬为黄州团练副使,是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。

故选D。

6.C

【详解】A.表示时间界限/介词,凭借;

B.代词,代指山川之景/代词,他们的;

C.两个“于”都是介词,在;

D.介词,和/动词,参与;

故选C。

7.D

【详解】考查对文本内容的理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,结合相关的语句,分析选择即可。

D.有误,“庭下如积水空明”是指月光如水,并不是真的写水,所以“写水突出其清”错误;

故选D。

8. tuí lín xiē yù suì zǎo xìnɡ bǎi

【详解】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等。在具体的语言环境中遇到多音多义字时,要先弄清楚它们在词语或句子中的意义,再根据音义对应的规律辨别读音。如“鳞”还可根据形声字中的声旁特点协助判断读音。再如“柏树”是一种常绿乔木,在这个意思上“柏”读“bǎi”,注意据义定音。

9. 苏轼文集 苏轼 文学家 书法家 画家 黄庭坚 辛弃疾 欧阳修 唐宋八大家

【详解】《记承天寺夜游》选自《苏轼文集》。苏轼,字子瞻,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。 与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称“苏辛”,与欧阳修并称“欧苏”,“唐宋八大家”之一。因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

10. 自:于。这里是“在”的意思。 但:只是。 屈:屈服。这里是使动用法。 惠:同“慧”,聪明。

【详解】本题考查文言实词。作答时先理解整句话的意思,再确定加点字词的意思。

①句意:在三峡七百里之间。自:在。

②句意:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。但:只是。

③句意:威武不能使他的意志屈服。屈:使……屈服。

④句意:你真的太不聪明了。惠:同“慧”,聪明。

11.(1)青葱的树木、翠绿的竹子,在一年四季都有。(2)只是缺少了像我俩一样的闲人罢了。

【详解】文言文翻译有直译和意译两种。所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对;所谓意译,则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。这两种翻译方法当以直译为主,意译为辅。注意关键词:(1)青林:青葱的树林。翠竹:翠绿的竹子。四时:四季。俱:都。(2)但:只是。注意“但少闲人如吾两人者耳”的翻译,需要调整语序方可。

12.①反映了作者安闲自适的心境。②反映了作者身为闲官的闲适。③慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景。(或者:寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中,也体现了作者旷达乐观的情怀。)

【详解】考查对文言文重点词语的理解。结合文言文的背景和主旨分析。本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬到黄州已经有四年了。在黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。由写作背景分析,“闲人”反映了作者身为闲官的闲适。“闲人”一词,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却是只有情趣高雅的人能欣赏的,有了人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人来欣赏它。“闲”反映了作者安闲自适的心境。同时也慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,却被贬流落黄州,在内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了,体现了作者旷达乐观的心境。

13.用比喻的修辞,把“月光”比喻成“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,生动形象的写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

【详解】考查对诗句内容的分析能力。“积水空明”写月光的清澈透明,“藻荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。前者给人以一池春水的静谧之感,后者则具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动中愈见其静,一正写,一侧写,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界,也折射出作者光明磊落、胸无尘俗的襟怀。作者以高度凝练的笔墨,运用比喻的修辞手法,将“月光”比喻成“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。据此分析作答即可。

14. 山川之美 古来共谈 高峰入云 清流见底 两岸石壁 五色交辉 青林翠竹 四时俱备 晓雾将歇 猿鸟乱鸣 夕日欲颓 沉鳞竞跃 自康乐以来 未复有能与其奇者

【详解】本题考查名句名篇默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子,三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。注意“峰、壁、辉、俱、晓雾、歇、猿、鸣、颓、竞、与”的书写。

15.横批:闲痴 理由:“闲”字,表现苏轼安闲自适,乐观旷达的心境;“痴”字,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。“闲”“痴”二字为两文的点睛之笔,是二人闲情逸致、天人合一境界的高度概括。

【详解】本题考查对联横批的拟写。

由甲文“但少闲人如吾两人者耳”和乙文“莫说相公痴,更有痴似相公者”可知,“闲”“痴”二字为两文的点睛之笔,所以横批可以为:闲痴。“闲”是悠闲、安闲之意,写出了苏轼夜游山寺的悠闲,对自己遭遇的豁达,表现出他安闲自适,乐观旷达的心境;“痴”的意思是痴情、痴迷,写出了夜晚时分,张岱“独往湖心亭看雪”的情状,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。“闲痴”是苏轼和张岱二人闲情逸致、天人合一境界的高度概括。

16.(1)示例一:杭州西湖——苏轼:欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

示例二:赤壁一—苏轼:人生如梦,一梅还酚江月。

(2)示例:承载天地之灵气,品味苏轼之底蕴。

(3)谪人共婵娟遣忧排愁

【详解】(1)要求学生仔细阅读例句,可得出要求学生选择一处景点,然后写出苏轼所写的有关这处景点的诗文名句即可。如:黄楼——苏轼:朝来白露如细雨,南山不见千寻刹。

(2)拟写标语应注意:一要紧扣主题;二是要注意文字简洁,字数不能太多(标语特点),可以适当使用修辞,一般宜用对偶、比喻、对比等,要注意控制字数,句式整齐,修辞得体。据此可拟写为:走进承天寺,品苏轼文化。

(3)要求学生从对联的特点考虑,一是字数要相等;二是词性相当;三是结构相称;四是节奏相应;五是平仄相谐;六是内容相关。根据“月色懂人心潜窗入户”可拟写下联:闲人赏婵娟步入中庭。

17. 高兴的样子 形容水的澄澈 凭借 不曾 18.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)陈令举、张子野都跟随我到西湖拜访李公择,于是和刘孝叔一起来到松江。 19.甲文:与朋友一同夜游赏月之乐;被贬谪的悲凉。乙文:与朋友相聚宴饮之乐;好友离世,人、物皆非的悲凉。

【解析】17.本题考查学生对文言实词的理解能力。

(1)句意:(于是我就)高兴地起床出门散步。欣然,高兴地样子。

(2)句意:月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明。空明,形容水的澄澈。

(3)句意:在作歌填词方面闻名天下。以,凭借。

(4)句意:这乐趣不曾忘记。未尝,不曾。

18.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

(1)但,只,只是。如,像。耳,罢了。

(2)皆,都。从,跟从。于,到。遂,于是。俱,都。至,到。

19.考查比较阅读。

联系写作背景可知,甲文作于作者贬官黄州期间。作者自称“闲人”,包含了被贬的悲凉。联系“怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也”可知,还表现了作者与友人一起赏月的欣喜快乐。

联系乙文中的“坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也”可知,本文表现了与朋友相聚宴饮的快乐。根据“今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣”可知,还表现了好友离世,人、物皆非的悲凉。

【参考译文】【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】过去我从杭州移居到高密,与杨元素同乘一条船。陈令举、张子野都随我到西湖拜访李择先生,于是就与刘孝叔一起到松江。时至半夜,月亮升起,(我们)在垂虹亭上置办了酒宴。张子野有八十五岁了,在作歌填词方面闻名天下,当时作了一首词,叫《定风波令》,其大致说:“见说前人聚吴分,试问,也应应傍有老人星。”当座的客人非常欢娱,有人为之醉倒,这乐趣不曾忘记。至今已经七年了,子野、孝叔、令举都已离开人世间,可松江的桥亭,在今年七月九日海风带着潮水,高出平地一丈多,冲荡再没有残存了。追忆昔时时光,真如同一场梦。元丰四年十二月十二日夜晚,我在黄州的临皋亭追忆写下了这篇文章。

20.D 21.B 22.夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。 23.对谢灵运这位先贤的追慕,对世人面对秀美山水无动于衷的遗憾、惋惜。对自己能够体会山水之妙的自豪。(写出任意两点即可) 24.甲文抓住景物的特点,用高低远近动静的变化,视觉、听觉的立体感受正面描写山川最色的秀美。

乙文除了正面描写景物之外,还引入游览者的议论、主持祭礼者的话来侧面突出巫山神女峰的秀美。

【解析】20.本题考查一词多义。

A.好事/美丽/美丽;

B.完备、详细/准备/具备;

C.扰乱/胡乱/迷乱;

D.都/都/都;

故选D。

21.本题考查文言句式。

“真人即世所谓巫山神女也”是判断句。

A.倒装句,应为“汝之不惠,甚矣” ;

B.判断句,“……者……也”是判断句的标志;

C.被动句,“天帝被愚公的诚心感动”;

D.省略句,应为“(村人)见渔人,乃大惊”;

故选B。

22.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

颓,坠落;竞,争。

23.本题考查对文章内容的理解及作者情感。

“自康乐以来,未复有能与其奇者”意思是“自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了”,这句话既有自己从中发现无尽乐趣的自豪之感,也有对世人无法欣赏的惋惜,还包含着对前贤的钦佩和仰幕。

24.本题考查比较阅读。

由甲文“高峰入云,清流见底”可知,这两句话描写了高山、白云、流水三种景观,是用高低、远近的变化,仰观、俯察两种视角来写的。“晚雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”从动静的变化,视觉、听觉的角度正面描写山川之美。

由乙文“祠正对巫山,峰峦上入霄汉,山脚直插江中”从正面描写巫山,从“议者谓太华、衡、庐,皆无此奇”“祝史云:‘每八月十五夜月明时,有丝竹之音,往来峰顶,山猿皆鸣,达旦方渐止。’”可知,通过游览者、主持祭礼者的话语来侧面烘托巫山神女峰秀美之处。

【点睛】参考译文:

【甲】山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同欣赏赞叹的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季常存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

【乙】二十三日,过巫山的凝真观,拜谒了妙用真人的祠堂。真人就是大家所说的巫山神女。祠堂正对着巫山,峰峦很高冲入高天,而山脚则直插入江水中,议论的人都说泰山、华山、衡山、庐山,都没有巫山奇特。可是十二峰并不能全看见,能看到的八九个山峰,只有神女峰纤巧修长,陡起而变幻多姿,确实适宜作为神女的化身。祠中主持祭祀者说:“每年的八月十五晚上月亮朗明的时候,就能听到优美的管弦音乐,在峰顶上来回走,能听到山上的猿啼鸣,到天明才渐渐停止。”在庙的后边,半山腰中有个石坛,比较平坦。传说“夏禹遇到神女,神女就是在这个地方把符书送给禹。”在石坛上看十二峰,就像屏障一样。

25.示例:肩光中的村庄美极了。最初,一片朦胧的蛋白从东边那排并肩的连峰间挤渗过来。接着,一圈蛋黄像是谁努起的嘴唇,盈盈地漫上来。最后,晨风鼓着腮帮,一口气将黑夜吹灭了。小村庄顷刻浸泡在米汤一样黏稠的晨光里。清风驱散了晨雾,村庄逐渐变得清晰、真实起来。榆柳婆娑,桃李掩映,枣树缀满了希望,石榴绽放出笑容。东家的梨花猫踮着小脚,跳过西家高耸的门槛,直呆呆地盯着对面跑来的公鸡;北家的初生牛犊扯断缰绳,奔进南家的庭院,怯生生地伸颈长哞。

【详解】本题是一篇命题作文,注意以下几点:认真审题,明确题意这是写好命题作文最关键的一步;明确中心,选好材料:在弄清题目的要求后,就要认真回忆与这个题目有关的材料,哪些事是自己最熟悉的,最有新意的,确定好中心来选取、组织材料;列好提纲,确定详略。本题要求写一篇写景的小短文,注意抓住关键词“晨光”和“村庄”,运用比喻等修辞方法,使文章内容更生动。

点睛:命题作文首先要审好题。不管遇到什么样的题目,都要咬文嚼字,仔细琢磨,找出题目的关键字眼在哪儿。找准它,根据它弄清题目的要求、重点和范围,确定文章的中心。确定好文章的中心之后,就需要围绕中心选取最能表达中心的材料。确定中心,选好材料以后,就需要列出一个简要的提纲,确定先写什么,再写什么,后写什么。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

11 短文二篇 分层作业

第一部分 基础知识

一、选择题

1.下列句子中加点字注音有误的一项是( )

A.水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。

B.自康乐以来,未复有能与(yǔ)其奇(qí)者。

C.怀民亦未寝(qǐn),相(xiāng)与步于中庭。

D.晓雾将歇(xiē),猿鸟乱鸣;夕日欲颓(tuí),沉鳞竞跃。

2.下列语句朗读节奏停顿不正确的一项是( )

A.水中藻、荇/交横 B.实是/欲界之仙都

C.遂至承天寺/寻张怀民 D.但少闲人/如吾两人者耳

3.下列词语中,加点字词的解释不完全正确的一项是( )

A.五色交辉(交相辉映) 晓雾将歇(消散)

B.夕日欲颓(坠落) 沉鳞竞跃(争相跳跃)

C.月夜入户(窗户) 未复有能与其奇者(置身其中)

D.相与步于中庭(共同,一起) 但少闲人(只是)

4.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.属引凄异 引:延长(郦道元《三峡》)

B.晓雾将歇 歇:消散(陶弘景《答谢中书书》)

C.互相轩邈 轩:远(是均《与朱元思书》)

D.相与步于中庭 相与:—起(苏轼《记承天寺夜游》)

5.下列关于文学常识的说法,不正确的一项是( )

A.《答谢中书书》的作者是陶弘景,字通明,自号华阳隐居。题目中的第二个“书”的意思是信。

B.《记承天寺夜游》选自《苏轼文集》,作者苏轼,字子瞻,号东坡居士,是宋朝的文学家。

C.《记承天寺夜游》是作者被贬黄州时所写,反映了他胸怀愤懑,而又自嘲自解的心态。

D.《记承天寺夜游》中作者自称“闲人”,即清闲的人,指闲极无聊,无所事事之人。

6.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.自康乐以来/以我酌油知之 B.未复有能与其奇者/择其善者而从之

C.相与步于中庭/尝射于家圃 D.念无与为乐者/未复有能与其奇者

7.下列关于《记承天寺夜游》一文的说法不正确的一项是( )

A.文章以寥寥数语描绘了月夜小景,传达了作者复杂微妙的心境,语言凝练而又意味深长。

B.文章第一、二句叙事,交代了夜游的时间、地点、人物、起因,叙述自然流畅。

C.文章第二、三句中的“遂”“亦”二字流露出作者与张怀民相知的喜悦。

D.作者描绘庭中景物极富特色:写月突出其明,写影突出其形,写水突出其清。

二、字词书写

8.给下列加点字注音。

夕日欲颓( ) 沉鳞竞跃( )晓雾将歇( ) 与其奇者( )

遂至承天寺( ) 藻、荇交横( )( ) 盖竹柏影也( )

三、填空题

9.《记承天寺夜游》选自《___________》,作者___________,字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人,北宋___________、___________、___________。苏轼在诗、词、散文、书、画等方面均取得了很高的成就。其诗独具风格,与___________并称“苏黄”;其词开豪放一派,与___________同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与___________并称“欧苏”,为“___________”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;他工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》《东坡志林》《东坡乐府》等作品传世。

10.解释下面句子中加点的字词:

①自三峡七百里中( ) ②但少闲人如吾两人者耳( )

③威武不能屈( ) ④甚矣,汝之不惠( )

11.将下面的句子译成现代汉语。

(1)青林翠竹,四时俱备。

(2)但少闲人如吾两人者耳。

12.细读《记承天寺夜游》,结合写作背景,谈谈你对“闲人”一词的理解?

13.试分析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”这一千古名句的妙处。

四、情景默写

14.默写。

(1)总领全文的句子是:_______________,_______________。

(2)《答谢中书书》中,运用仰观俯察两种视角,写白云、高山、流水三重风物的句子是:_______________,_______________。

(3)写景物色彩配合之美的语句是:_______________,_______________。_______________,_______________。

(4)文中描绘早晚景色变化之美的句子是:_______________,_______________;_______________,_______________。

(5)文中感叹世人追逐功名,无暇欣赏奇丽的山水,从而曲折地表达作者清高的句子是:_______________,_______________。

第二部分 语言、综合素质

五、语言表达

15.梁衡在《秋月冬雪两轴画》中说,《记承天寺夜游》和《湖心亭看雪》是我国古典文学宝库中的两轴精品。如果以“湖心亭看雪”和“承天寺夜游”为上下联,请从两文中分别选取一个字,两个字合起来作为这幅对联的横批,并阐释一下理由。

六、综合性学习

16.你们班学了《记承天寺夜游》后,决定开展一次“‘踩’访苏轼的足迹”的综合性学习活动,请你完成以下任务。

(1)【连线苏轼】下面列举了我国的一些重点风景名胜区,都与苏轼有关系。请仿照示例,选择你最熟悉的两个景点,写出与之有关的诗文、传说或故事名称。

①赤壁 ②永州 ③承天寺

④黄楼 ⑤杭州西湖

示例:承天寺——苏轼:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)【拟写广告】承天寺入围“文化名人苏轼十大旅游名片”的候选名单,请你根据课文中的描写,拟一条广告语以吸引游客。

(3)【巧联妙对】有人根据本文意蕴,拟写了一副对联,上联已给出,请你对出下联。

上联:月色懂人心潜窗入户

下联:____________________________

第三部分 阅读能力

七、对比阅读

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】吾昔自杭移高密,与杨元素同舟,而陈令举、张子野皆从余过①李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。夜半月出,置酒垂虹亭上。子野年八十五,以歌词闻于天下,作《定风波》令,其略云:“见说贤人聚吴分,试问,也应傍有老人星。”坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也。今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物②,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣。追思囊时③,真一梦耳。元丰四年十二月十二日,黄州临皋亭夜坐书。

(苏轼《记游松江》)

【注】①过:拜访。 ②异物:指已去世的人。③囊时:昔时。

17.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)欣然起行 欣然:______

(2)如积水空明 空明:______

(3)以歌词闻于天下 以:______

(4)此乐未尝忘也 未尝:______

18.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)陈令举、张子野皆从余过李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。

19.【甲】【乙】两文都兼有“快乐”和“悲凉”之意,试结合文章内容作简要分析。

阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晚雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自陶弘景《答谢中书书》)

【乙】

二十三日,过巫山凝真观①,谒②妙用真人祠。真人即世所谓巫山神女也。祠正对巫山,峰峦上入霄汉,山脚直插江中,议者③谓太华、衡、庐,皆无此奇。然十二峰者不可悉见,所见八九峰,惟神女峰最为纤丽奇峭,宜为仙真所托。祝史④云:“每八月十五夜月明时,有丝竹之音,往来峰顶,山猿皆鸣,达旦方渐止。”庙后,山半有石坛,平旷。传云:“夏禹见神女,授符书于此。”坛上观十二峰,宛如屏障。

(选自陆游《入蜀记》)

【注释】①凝真观:巫山道观名,供奉着巫山神女。②谒:拜见。③议者:同行议论的人。④祝史:祠庙中主持祭礼者。

20.下列选项中加点词语意思都相同的一项是( )

A.君子成人之美 芳草鲜美 山川之美

B.前人之述备矣 有备无患 四时俱备

C.无丝竹之乱耳 猿鸟乱鸣 心烦意乱

D.然十二峰者不可悉见 悉以咨之 悉如外人

21.下列各项中,句式与“真人即世所谓巫山神女也”相同的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠! B.此三子者,皆布衣之士也。

C.帝感其诚。 D.见渔人,乃大惊。

22.将下面的句子翻译成现代汉语。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

23.甲文段结尾处“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句表达了作者怎样的情感?

24.甲乙两个文段都是描写山水的,分析两者在景物描写手法上的不同。

第四部分 作文素养

八、作文

25.作文小练笔

《短文二篇》中的两篇文章都是写景的佳作。请借鉴课文的写作特点,以“晨光中的村庄”为主题,写一篇200字左右的短文。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】本题考查字音。

B.句意:自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。与,读音为yù,意思是:参与,这里有欣赏领略之意;

故选B。

2.A

【详解】本题考查文言文语句的停顿。

A.“水中藻荇”是主语部分,“交横”是谓语,中间应该停顿,正确的停顿应为:水中/藻、荇交横;

故选A。

3.C

【详解】本题考查文言词语。

C.“户”的意思为“门”;与:参与,这里是欣赏、领悟的意思;

故选C。

4.C

【详解】本题考查词语解释。

C.“轩:远”错误。轩:形容词用作动词,向高处。句意:这些高山仿佛都在争着往高处和远处伸展。

故选C。

5.D

【详解】本题考查文学常识。

D.“即清闲的人,指闲极无聊,无所事事之人”说法不正确。“闲人”本意是闲散的人。《记承天寺夜游》中作者自称“闲人”,首先“闲人”指具有情趣雅致,能欣赏美景的人;其次“闲人”反映了作者仕途失意的苦闷心境。苏轼被贬为黄州团练副使,是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。

故选D。

6.C

【详解】A.表示时间界限/介词,凭借;

B.代词,代指山川之景/代词,他们的;

C.两个“于”都是介词,在;

D.介词,和/动词,参与;

故选C。

7.D

【详解】考查对文本内容的理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,结合相关的语句,分析选择即可。

D.有误,“庭下如积水空明”是指月光如水,并不是真的写水,所以“写水突出其清”错误;

故选D。

8. tuí lín xiē yù suì zǎo xìnɡ bǎi

【详解】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等。在具体的语言环境中遇到多音多义字时,要先弄清楚它们在词语或句子中的意义,再根据音义对应的规律辨别读音。如“鳞”还可根据形声字中的声旁特点协助判断读音。再如“柏树”是一种常绿乔木,在这个意思上“柏”读“bǎi”,注意据义定音。

9. 苏轼文集 苏轼 文学家 书法家 画家 黄庭坚 辛弃疾 欧阳修 唐宋八大家

【详解】《记承天寺夜游》选自《苏轼文集》。苏轼,字子瞻,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。 与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称“苏辛”,与欧阳修并称“欧苏”,“唐宋八大家”之一。因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

10. 自:于。这里是“在”的意思。 但:只是。 屈:屈服。这里是使动用法。 惠:同“慧”,聪明。

【详解】本题考查文言实词。作答时先理解整句话的意思,再确定加点字词的意思。

①句意:在三峡七百里之间。自:在。

②句意:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。但:只是。

③句意:威武不能使他的意志屈服。屈:使……屈服。

④句意:你真的太不聪明了。惠:同“慧”,聪明。

11.(1)青葱的树木、翠绿的竹子,在一年四季都有。(2)只是缺少了像我俩一样的闲人罢了。

【详解】文言文翻译有直译和意译两种。所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对;所谓意译,则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。这两种翻译方法当以直译为主,意译为辅。注意关键词:(1)青林:青葱的树林。翠竹:翠绿的竹子。四时:四季。俱:都。(2)但:只是。注意“但少闲人如吾两人者耳”的翻译,需要调整语序方可。

12.①反映了作者安闲自适的心境。②反映了作者身为闲官的闲适。③慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景。(或者:寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中,也体现了作者旷达乐观的情怀。)

【详解】考查对文言文重点词语的理解。结合文言文的背景和主旨分析。本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬到黄州已经有四年了。在黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。由写作背景分析,“闲人”反映了作者身为闲官的闲适。“闲人”一词,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却是只有情趣高雅的人能欣赏的,有了人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人来欣赏它。“闲”反映了作者安闲自适的心境。同时也慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,却被贬流落黄州,在内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了,体现了作者旷达乐观的心境。

13.用比喻的修辞,把“月光”比喻成“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,生动形象的写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

【详解】考查对诗句内容的分析能力。“积水空明”写月光的清澈透明,“藻荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。前者给人以一池春水的静谧之感,后者则具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动中愈见其静,一正写,一侧写,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界,也折射出作者光明磊落、胸无尘俗的襟怀。作者以高度凝练的笔墨,运用比喻的修辞手法,将“月光”比喻成“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。据此分析作答即可。

14. 山川之美 古来共谈 高峰入云 清流见底 两岸石壁 五色交辉 青林翠竹 四时俱备 晓雾将歇 猿鸟乱鸣 夕日欲颓 沉鳞竞跃 自康乐以来 未复有能与其奇者

【详解】本题考查名句名篇默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子,三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。注意“峰、壁、辉、俱、晓雾、歇、猿、鸣、颓、竞、与”的书写。

15.横批:闲痴 理由:“闲”字,表现苏轼安闲自适,乐观旷达的心境;“痴”字,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。“闲”“痴”二字为两文的点睛之笔,是二人闲情逸致、天人合一境界的高度概括。

【详解】本题考查对联横批的拟写。

由甲文“但少闲人如吾两人者耳”和乙文“莫说相公痴,更有痴似相公者”可知,“闲”“痴”二字为两文的点睛之笔,所以横批可以为:闲痴。“闲”是悠闲、安闲之意,写出了苏轼夜游山寺的悠闲,对自己遭遇的豁达,表现出他安闲自适,乐观旷达的心境;“痴”的意思是痴情、痴迷,写出了夜晚时分,张岱“独往湖心亭看雪”的情状,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。“闲痴”是苏轼和张岱二人闲情逸致、天人合一境界的高度概括。

16.(1)示例一:杭州西湖——苏轼:欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

示例二:赤壁一—苏轼:人生如梦,一梅还酚江月。

(2)示例:承载天地之灵气,品味苏轼之底蕴。

(3)谪人共婵娟遣忧排愁

【详解】(1)要求学生仔细阅读例句,可得出要求学生选择一处景点,然后写出苏轼所写的有关这处景点的诗文名句即可。如:黄楼——苏轼:朝来白露如细雨,南山不见千寻刹。

(2)拟写标语应注意:一要紧扣主题;二是要注意文字简洁,字数不能太多(标语特点),可以适当使用修辞,一般宜用对偶、比喻、对比等,要注意控制字数,句式整齐,修辞得体。据此可拟写为:走进承天寺,品苏轼文化。

(3)要求学生从对联的特点考虑,一是字数要相等;二是词性相当;三是结构相称;四是节奏相应;五是平仄相谐;六是内容相关。根据“月色懂人心潜窗入户”可拟写下联:闲人赏婵娟步入中庭。

17. 高兴的样子 形容水的澄澈 凭借 不曾 18.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)陈令举、张子野都跟随我到西湖拜访李公择,于是和刘孝叔一起来到松江。 19.甲文:与朋友一同夜游赏月之乐;被贬谪的悲凉。乙文:与朋友相聚宴饮之乐;好友离世,人、物皆非的悲凉。

【解析】17.本题考查学生对文言实词的理解能力。

(1)句意:(于是我就)高兴地起床出门散步。欣然,高兴地样子。

(2)句意:月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明。空明,形容水的澄澈。

(3)句意:在作歌填词方面闻名天下。以,凭借。

(4)句意:这乐趣不曾忘记。未尝,不曾。

18.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

(1)但,只,只是。如,像。耳,罢了。

(2)皆,都。从,跟从。于,到。遂,于是。俱,都。至,到。

19.考查比较阅读。

联系写作背景可知,甲文作于作者贬官黄州期间。作者自称“闲人”,包含了被贬的悲凉。联系“怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也”可知,还表现了作者与友人一起赏月的欣喜快乐。

联系乙文中的“坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也”可知,本文表现了与朋友相聚宴饮的快乐。根据“今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣”可知,还表现了好友离世,人、物皆非的悲凉。

【参考译文】【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】过去我从杭州移居到高密,与杨元素同乘一条船。陈令举、张子野都随我到西湖拜访李择先生,于是就与刘孝叔一起到松江。时至半夜,月亮升起,(我们)在垂虹亭上置办了酒宴。张子野有八十五岁了,在作歌填词方面闻名天下,当时作了一首词,叫《定风波令》,其大致说:“见说前人聚吴分,试问,也应应傍有老人星。”当座的客人非常欢娱,有人为之醉倒,这乐趣不曾忘记。至今已经七年了,子野、孝叔、令举都已离开人世间,可松江的桥亭,在今年七月九日海风带着潮水,高出平地一丈多,冲荡再没有残存了。追忆昔时时光,真如同一场梦。元丰四年十二月十二日夜晚,我在黄州的临皋亭追忆写下了这篇文章。

20.D 21.B 22.夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。 23.对谢灵运这位先贤的追慕,对世人面对秀美山水无动于衷的遗憾、惋惜。对自己能够体会山水之妙的自豪。(写出任意两点即可) 24.甲文抓住景物的特点,用高低远近动静的变化,视觉、听觉的立体感受正面描写山川最色的秀美。

乙文除了正面描写景物之外,还引入游览者的议论、主持祭礼者的话来侧面突出巫山神女峰的秀美。

【解析】20.本题考查一词多义。

A.好事/美丽/美丽;

B.完备、详细/准备/具备;

C.扰乱/胡乱/迷乱;

D.都/都/都;

故选D。

21.本题考查文言句式。

“真人即世所谓巫山神女也”是判断句。

A.倒装句,应为“汝之不惠,甚矣” ;

B.判断句,“……者……也”是判断句的标志;

C.被动句,“天帝被愚公的诚心感动”;

D.省略句,应为“(村人)见渔人,乃大惊”;

故选B。

22.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

颓,坠落;竞,争。

23.本题考查对文章内容的理解及作者情感。

“自康乐以来,未复有能与其奇者”意思是“自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了”,这句话既有自己从中发现无尽乐趣的自豪之感,也有对世人无法欣赏的惋惜,还包含着对前贤的钦佩和仰幕。

24.本题考查比较阅读。

由甲文“高峰入云,清流见底”可知,这两句话描写了高山、白云、流水三种景观,是用高低、远近的变化,仰观、俯察两种视角来写的。“晚雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”从动静的变化,视觉、听觉的角度正面描写山川之美。

由乙文“祠正对巫山,峰峦上入霄汉,山脚直插江中”从正面描写巫山,从“议者谓太华、衡、庐,皆无此奇”“祝史云:‘每八月十五夜月明时,有丝竹之音,往来峰顶,山猿皆鸣,达旦方渐止。’”可知,通过游览者、主持祭礼者的话语来侧面烘托巫山神女峰秀美之处。

【点睛】参考译文:

【甲】山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同欣赏赞叹的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季常存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

【乙】二十三日,过巫山的凝真观,拜谒了妙用真人的祠堂。真人就是大家所说的巫山神女。祠堂正对着巫山,峰峦很高冲入高天,而山脚则直插入江水中,议论的人都说泰山、华山、衡山、庐山,都没有巫山奇特。可是十二峰并不能全看见,能看到的八九个山峰,只有神女峰纤巧修长,陡起而变幻多姿,确实适宜作为神女的化身。祠中主持祭祀者说:“每年的八月十五晚上月亮朗明的时候,就能听到优美的管弦音乐,在峰顶上来回走,能听到山上的猿啼鸣,到天明才渐渐停止。”在庙的后边,半山腰中有个石坛,比较平坦。传说“夏禹遇到神女,神女就是在这个地方把符书送给禹。”在石坛上看十二峰,就像屏障一样。

25.示例:肩光中的村庄美极了。最初,一片朦胧的蛋白从东边那排并肩的连峰间挤渗过来。接着,一圈蛋黄像是谁努起的嘴唇,盈盈地漫上来。最后,晨风鼓着腮帮,一口气将黑夜吹灭了。小村庄顷刻浸泡在米汤一样黏稠的晨光里。清风驱散了晨雾,村庄逐渐变得清晰、真实起来。榆柳婆娑,桃李掩映,枣树缀满了希望,石榴绽放出笑容。东家的梨花猫踮着小脚,跳过西家高耸的门槛,直呆呆地盯着对面跑来的公鸡;北家的初生牛犊扯断缰绳,奔进南家的庭院,怯生生地伸颈长哞。

【详解】本题是一篇命题作文,注意以下几点:认真审题,明确题意这是写好命题作文最关键的一步;明确中心,选好材料:在弄清题目的要求后,就要认真回忆与这个题目有关的材料,哪些事是自己最熟悉的,最有新意的,确定好中心来选取、组织材料;列好提纲,确定详略。本题要求写一篇写景的小短文,注意抓住关键词“晨光”和“村庄”,运用比喻等修辞方法,使文章内容更生动。

点睛:命题作文首先要审好题。不管遇到什么样的题目,都要咬文嚼字,仔细琢磨,找出题目的关键字眼在哪儿。找准它,根据它弄清题目的要求、重点和范围,确定文章的中心。确定好文章的中心之后,就需要围绕中心选取最能表达中心的材料。确定中心,选好材料以后,就需要列出一个简要的提纲,确定先写什么,再写什么,后写什么。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读