11短文二篇 记承天寺夜游对比阅读 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 11短文二篇 记承天寺夜游对比阅读 试卷(含答案解析) |

|

|

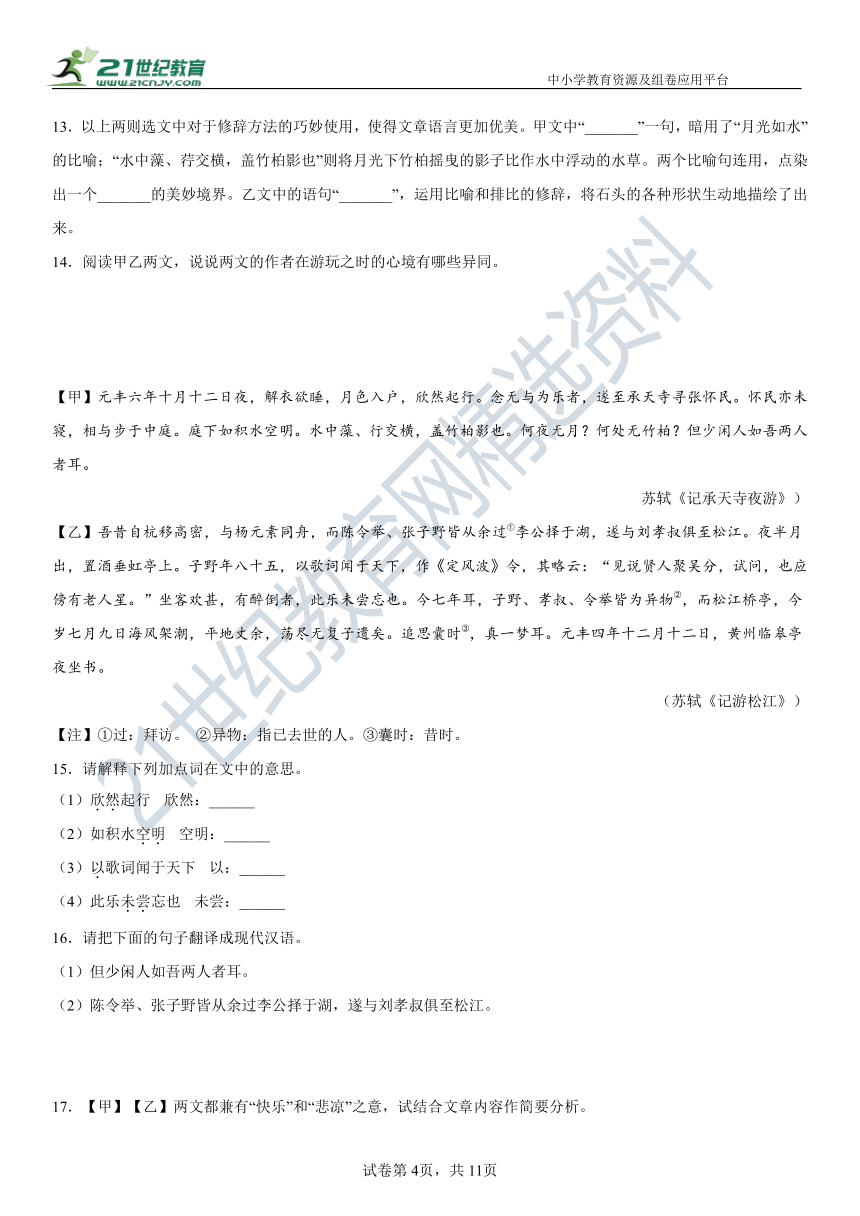

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 408.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 21:49:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八上 文言文对比阅读 11 短文二篇 记承天寺夜游

翻译:

元丰六年十月十二日夜晚,(我)正脱下衣服准备睡觉,(恰好看到)这时月光从门户射进来,(不由得生出夜游的兴致,于是)高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(我俩就)一起在庭院中散步。庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

阅读下面的文字,完成后面小题。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.解释下列加点词语在句子中的意思

(1)欣然起行( )

(2)念无与为乐者( )

(3)但少闲人如吾两人者耳( )

2.翻译句子

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

黄州寒食帖

苏轼

①一曰:“自我来黄州,已过三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕脂雪。闇中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。”

②二曰:“春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟濛濛水云里空庖煮寒菜破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起”。

3.解释下列带点句

(1)年年欲惜春 ( )

(2)雨势来不已( )

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

小 屋 如 渔 舟 濛 濛 水 云 里 空 庖 煮 寒 菜 破 灶 烧 湿 苇。

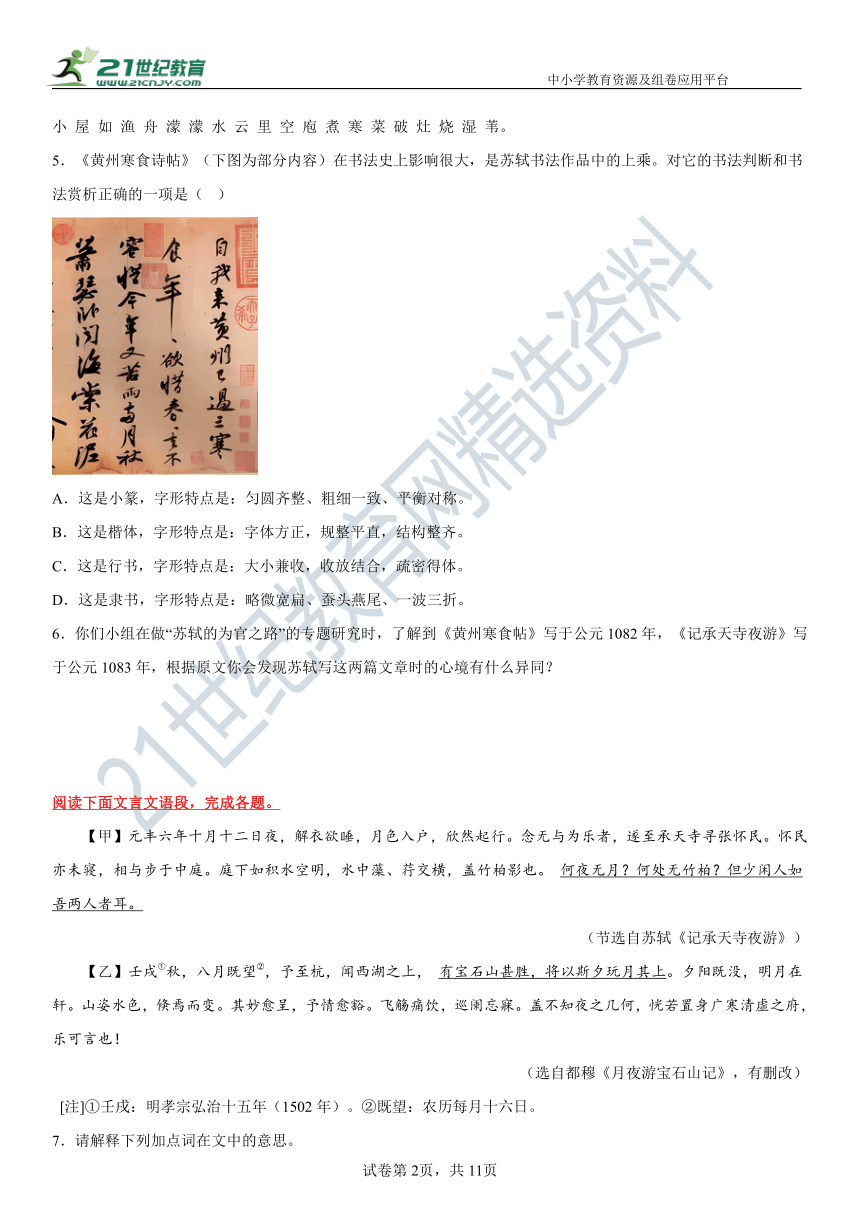

5.《黄州寒食诗帖》(下图为部分内容)在书法史上影响很大,是苏轼书法作品中的上乘。对它的书法判断和书法赏析正确的一项是( )

A.这是小篆,字形特点是:匀圆齐整、粗细一致、平衡对称。

B.这是楷体,字形特点是:字体方正,规整平直,结构整齐。

C.这是行书,字形特点是:大小兼收,收放结合,疏密得体。

D.这是隶书,字形特点是:略微宽扁、蚕头燕尾、一波三折。

6.你们小组在做“苏轼的为官之路”的专题研究时,了解到《黄州寒食帖》写于公元1082年,《记承天寺夜游》写于公元1083年,根据原文你会发现苏轼写这两篇文章时的心境有什么异同?

阅读下面文言文语段,完成各题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(节选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】壬戌①秋,八月既望②,予至杭,闻西湖之上, 有宝石山甚胜,将以斯夕玩月其上。夕阳既没,明月在轩。山姿水色,倏焉而变。其妙愈呈,予情愈豁。飞觞痛饮,巡阑忘寐。盖不知夜之几何,恍若置身广寒清虚之府,乐可言也!

(选自都穆《月夜游宝石山记》,有删改)

[注]①壬戌:明孝宗弘治十五年(1502年)。②既望:农历每月十六日。

7.请解释下列加点词在文中的意思。

①念无与为乐者( ) ②盖竹柏影也( )

8.请把下面的句子翻译成现代汉语。

①何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

②有宝石山甚胜,将以斯夕玩月其上。

9.【甲】【乙】两文都描写了月色,请结合语段相关内容分析两文月色各自的特点。

阅读下面的文字,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

【乙】

石渠之事既穷,上由桥西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大,倍石渠三之一,亘石为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限阃奥①。水平布其上,流若织文,响若操琴。揭跣而往折竹扫陈叶排腐木可罗胡床十八九居之。交络之流,触激之音,皆在床下;翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得之日,与石渠同。

(节选自柳宗元《永州八记·石涧记》)

【注释】①阃(kǔn)奥:室内深邃之处,这里指用门槛隔开的内外屋。

10.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.石渠之事既穷/蝉则千转不穷 B.达于两涯/撰长书以为贽,辞甚畅达

C.若陈筵席/杂然而前陈者 D.流若织文/若无兴德之言

11.请将下面句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)后之来者有能追予之践履耶?

12.请用“/”给文中画线句子断句。

揭 跣 而 往 折 竹 扫 陈 叶 排 腐 木 可 罗 胡 床 十 八 九 居 之

13.以上两则选文中对于修辞方法的巧妙使用,使得文章语言更加优美。甲文中“_______”一句,暗用了“月光如水”的比喻;“水中藻、荇交横,盖竹柏影也”则将月光下竹柏摇曳的影子比作水中浮动的水草。两个比喻句连用,点染出一个_______的美妙境界。乙文中的语句“_______”,运用比喻和排比的修辞,将石头的各种形状生动地描绘了出来。

14.阅读甲乙两文,说说两文的作者在游玩之时的心境有哪些异同。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】吾昔自杭移高密,与杨元素同舟,而陈令举、张子野皆从余过①李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。夜半月出,置酒垂虹亭上。子野年八十五,以歌词闻于天下,作《定风波》令,其略云:“见说贤人聚吴分,试问,也应傍有老人星。”坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也。今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物②,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣。追思囊时③,真一梦耳。元丰四年十二月十二日,黄州临皋亭夜坐书。

(苏轼《记游松江》)

【注】①过:拜访。 ②异物:指已去世的人。③囊时:昔时。

15.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)欣然起行 欣然:______

(2)如积水空明 空明:______

(3)以歌词闻于天下 以:______

(4)此乐未尝忘也 未尝:______

16.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)陈令举、张子野皆从余过李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。

17.【甲】【乙】两文都兼有“快乐”和“悲凉”之意,试结合文章内容作简要分析。

18.阅读下面的文字,完成各题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横。盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自《记承天寺夜游》)

(1)解释下列加点词语在句子中的意思。

①月色入户

②念无与为乐者

③相与步于中庭

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②但少闲人如吾两人者耳。

【乙】

予初十日到郡,连夜游虎丘①,月色甚美,游人尚稀,风亭月榭②间,以红粉笙歌③一两队点缀,亦复不恶。然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜坐钓月矶④,昏黑无往来,时闻风铎⑤,及佛灯隐现林稍而已。

又今年春中,与无际偕访仲和⑥于此。夜半月出无人相与趺坐⑦石台不复饮酒,亦不复谈,以静意对之,觉悠悠欲与清景俱往也。予生平过⑧虎丘才两度,见虎丘本色耳。

(选自李流芳《游虎丘小记》)

【注释】①虎丘:苏州名胜。②附:这里指树木,③红粉笙歌:指歌女奏乐唱歌。④钓月矶;在虎丘山顶。⑤凤铎(duó);悬于檐下的风铃。⑥无际、仲和:都是作者的朋友。⑦趺(fū)坐:两脚盘腿打坐。⑧过:造访。

(3)解释加点词语的意思。

①尝秋夜坐钓月矶

②与无际借访仲和于此

(4)用“/”给文中画线的句子断句。

夜半月出无人相与趺坐石台不复饮酒

(5)甲、乙两文中,作者欣赏月景时的心情各有什么不同?

阅读选文,完成下面小题。

[甲]

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]

河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城。事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪②小人,当效命。”率其徒持畚锸③以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版④。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵⑤以守,卒全其城。

(选自《宋史·苏轼传》,有删改)

[注]①涂潦:泥沼雨水。②吾侪:我们这类人。③畚锸:泛指挖运泥土的用具。④版:古城墙之夹板,中填土石,夯实,垒而成墙。⑤堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。

19.下列选项中加点字的意思相同的一项是( )

A.卒全其城/士卒多为用者

B.何夜无月/水何澹澹

C.轼庐于其上/南阳诸葛庐

D.率其徒/率妻子邑人

20.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)富民出,民皆动摇,吾谁与守?

21.下列表述不正确的一项是( )

A.苏轼,字子瞻,号东坡居士,唐宋散文八大家之一。

B.甲文中加点的句子将庭中积水比作空灵皎洁的月光。

C.乙文“事急矣/虽禁军/且为我尽力”断句是正确的。

D.乙文主要运用语言描写和动作描写塑造苏轼的形象。

22.甲文中苏轼自嘲为“闲人”,乙文中苏轼“很忙”,一闲一忙中,你读出怎样的苏轼?请结合两文加以分析。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记·东坡食汤饼》)

【注释】①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

23.下列句子朗读停顿正确的一项是( )

A.黄门置/箸而叹 B.遂至/承天寺寻张怀民

C.但少闲人如吾/两人者耳 D.念/尤与为乐者

24.下列各组句子中加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.无与为乐者/道旁有鬻汤饼者

B.大笑而起/黄门置箸而叹

C.相与步于中庭/相遇于梧、藤间

D.共买食之/东坡已尽之矣

25.下列对【甲】【乙】两文的理解与分析不恰当的一项是( )

A.【甲】文中作者自比“闲人”,透露出虽感慨而又随缘自适,自我排遣的特殊心境,表达出乐观旷达的胸怀。

B.【乙】文写苏家父子二人道旁吃汤饼的事情,苏轼的言行表现出他虽遭贬但是豁达、乐观、洒脱的性格特点。

C.【甲】【乙】两文都是写苏轼被贬谪后的生活,都用到了记叙和描写的表达方式,两文在最后都以议论作结。

D.【甲】文以第一人称写作者寻友赏月的悠闲,【乙】文以对比的手法刻画了人物,“大笑”写出了人物风采。

26.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

阅读【甲】【乙】两部分文字,完成下面小题。

【甲】灌水①之阳,有溪焉,东流入于潇水。或曰:“冉氏尝居也,故姓是溪为冉溪。”或曰:“可以染也,名之以其能,故谓之染溪。”予以愚触罪,谪潇水上。爱是溪,入二三里,得其尤绝者家焉。古有愚公谷,今予家②是溪,而名莫能定,土之居者,犹龂龂③,然不可以不更也,故更之为愚溪。

愚溪之上,买小丘,为愚丘。自愚丘东北行六十步,得泉焉,又买居之,为愚泉。愚泉凡六穴,皆出山下平地,盖上出也。合流屈曲而南,为愚沟。遂负土累石,塞其隘,为愚池。愚池之东为愚堂,其南,为愚亭。池之中为愚岛。嘉木异石错置,皆山水之奇者,以予故,咸以愚辱焉。

(柳宗元《愚溪诗序》)

【注释】①灌水:水名;后文“潇水”也是水名。②家:安家。③龂龂(yín):争辩。

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

27.请用“/”标出下面句子的朗读停顿。(标一处)

故 更 之 为 愚 溪

28.解释文中加点词语。

①名之以其能____________ ②今予家是溪____________

③念无与为乐者____________ ④盖竹柏影也____________

29.把下列句子译成现代汉语。

①予以愚触罪,谪潇水上。

②怀民亦未寝,相与步于中庭。

30.苏轼称自己和友人是“闲人”,而柳宗元说自己以“愚”触罪,请结合文本,分别探究“闲”“愚”这两字背后作者的内心情感。

31.如果你是导游,需要向来这里游玩的游客介绍愚溪,请根据【甲】文内容撰写一段导游词,不超过60字。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

昔年过洛,见李公简云:“真宗东封还①,访天下隐者,得杞②人杨朴,能诗。及召对③自言不能上问临行有人作诗送卿否?朴言:“无有。惟臣妻一绝云:‘且休落魄贪酒杯,更莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮④。’”上大笑,放还山,命其子一官就养。余在湖州,坐作诗追赴诏狱⑤,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾老妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”妻不觉失笑,予乃出。

(苏轼《书杨朴事》)

【丙】

夜饮东坡⑥醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营⑦。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

(苏轼《临江仙·夜饮东坡醒复醉》)

【注释】①东封还:封泰山归来。②杞:今河南省杞县。③召对:召其应对诗歌。④断送老头皮:意为被斩首。⑤诏狱:奉皇帝命令拘押犯人的监狱。元丰二年,苏轼因乌台诗案入狱,第二年被贬至黄州。⑥东坡:在湖北黄冈县东。苏轼谪贬黄州时,友人马正卿助其垦辟的游息之所,筑雪堂五间。⑦营营:周旋、忙碌,内心躁急之状,形容奔走钻营,追逐名利。《庄子·庚桑楚》云:“全汝形,抱汝生,无使汝思虑营营。”

32.用“/”给下面的句子断句(限断3处)。

及召对自言不能上问临行有人作诗送卿否

33.请选出加点词不是古今异义词的一项( )

A.念无与为乐者 B.但少闲人

C.妻子送余出门 D.长恨此身非我有

34.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)无以语之,顾老妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”

35.同样写夜晚之景,《记承天寺夜游》突出了夜(1)____的特点,《临江仙》突出了夜(2)____的特点,后者从(3)____、(4)____(填写文中词语)中可以看出。

36.三篇诗文都写于同一时期,都表现了苏轼相同的人生态度,请结合诗文内容,谈谈你对乙文的看法。

班级开展主题为“明月照我心”的古诗文素质拓展活动,请完成以下小组作业清单。

任务一:收集材料

【材料一】

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

【材料二】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【材料三】

盖余以八月之望过洞庭,天无纤云,月白如昼。沙当洞庭青草之中其高十仞四环之水近者犹数百里。余系船其下,尽却童隶①而登焉。沙之色正黄,与月相夺;水如玉盘,沙如金积,光采激射②,体寒目眩,阆风③、瑶台、广寒之宫,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。书以为金沙堆观月记。

(节选自张孝祥《观月记》④)

【注】①童隶:书童仆役。②激射:喷射。③阆(lànɡ)风:传说是仙界昆仑山所谓“三山”之一。④张孝祥是南宋力主抗战的爱国词人。因言事被罢官,独自登临赏月,写下了这篇游记。

任务二:理解材料

37.完成下面基础作业清单。

基础作业

读懂 (1)下列对【材料一】的理解与分析,不正确的一项是( )A.“左迁”是贬官的意思,古时以右为尊,所以把贬官叫“左迁”。 B.首句用“杨花”和“子规”两个景物,点明暮春时令,烘托出凄凉悲惋的氛围。 C.第二句写诗人得知挚友被贬偏远之地,含蓄地表现了诗人的惊愕痛惜之情。 D.第三、四句抒情寄慨,诗人因怀才不遇而生“愁心”,给诗歌涂上浪漫的色彩。

(2)下列对【材料二】【材料三】句子中加点词语意义和用法不相同的一项是( )A.盖余以八月之望过洞庭 及鲁肃过浔阳 B.但少闲人如吾两人者耳 但微颔之 C.体寒目眩 皆生寒树 D.于是为备 实是欲界之仙都

(3)把【材料二】与【材料三】中画横线的句子翻译成现代汉语。①怀民亦未寝,相与步于中庭。 ②虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。 ( )

读顺 (4)下列对【材料三】中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )A.沙当洞庭青草╱之中其高十仞四╱环之水╱近者犹数百里 B.沙当洞庭青草之中╱其高十仞四╱环之水近者╱犹数百里 C.沙当洞庭青草之中╱其高十仞╱四环之水╱近者犹数百里 D.沙当洞庭青草╱之中其高十仞╱四环之水近者╱犹数百里

任务三:素质拓展

38.完成下面能力作业清单

能力作业

赏析 (1)李白的“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”是流传至今的写月名句,请你来说一说其中的妙处。

情感 (2)同是借月抒情,李白、苏轼和张孝祥抒发的情感有什么不同?他们的人生态度,对你今后的生活有什么启发?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 高兴的样子; 考虑、想到; 只,只是。 2.院子里的月光,像积水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜交纵横交错,大概是竹子和柏树的影子吧。 3. 想要; 停止。 4.小屋如渔舟/濛濛水云里/空庖煮寒菜/破灶烧湿苇 5.C 6.相同点是孤独寂寞的心境,不同点是《黄州寒食帖》写了苏轼的生活穷愁潦倒,表达了苏轼此时郁郁不得志、惆怅孤独的心情。《记承天寺夜游》表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,更多地表现了他旷达乐观的人生态度。

【解析】1.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:高兴地起身出门。欣然:高兴的样子;

(2)句意为:考虑到没有和我一起游乐的人。念:考虑、想到;

(3)句意为:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。但:只,只是。

2.本题考查文言翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。

重点词语:空明:形容水的澄澈。藻荇:均为水生植物。藻,藻类植物。荇,荇菜。这里借指月色下的竹柏影。交横:交错纵横。盖:承接上文,解释原因,表示肯定,相当于‘大概’,这里解释为‘原来是’。也:句末语气词,表判断。(盖……也:原来是。)

3.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:每年都惋惜着春天残落。欲:想要;

(2)句意为:雨势袭来没有停止的迹象。已:停止。

4.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

“小屋如渔舟濛濛水云里空庖煮寒菜破灶烧湿苇”意思是:小屋子像一叶渔舟,飘流在苍茫烟水中,厨房里空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶里用湿芦苇烧着。“小屋如渔舟”主谓结构,应在“舟”后停顿;“濛濛水云里”动补结构,应在“里”后停顿;“空庖煮寒菜”主谓结构,应在“菜”后停顿;因此断句为:小屋如渔舟/濛濛水云里/空庖煮寒菜/破灶烧湿苇。

5.本题考查书法判断和赏析。五种主要书体特点:楷书特点:形体方正,笔画平直;篆书特点:均匀齐整,圆转流畅;行书特点:行云流水,舒展有型;隶书特点:略微宽扁,蚕头雁尾;草书特点:结构简省,笔画连绵。

根据《黄州寒食诗帖》书体“行云流水,舒展有型”“大小兼收,收放结合,疏密得体”等特点可知,这是行书。

故选C。

6.本题考查内容理解。

相同点:根据《记承天寺夜游》中“念无与为乐者”可知,作者孤独寂寞,而《黄州寒食帖》“年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨”(每年都惋惜着春天残落,却无奈春光离去并不需要人的悼惜。今年的春雨绵绵不绝)和“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起”(想回去报效朝廷,无奈国君门深九重,可望而不可及;想回故乡,但是祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃)也表达了这种情感。

不同点:

根据《记承天寺夜游》中“但少闲人如吾两人者耳”可知,表达了作者旷达乐观的人生态度;

根据《黄州寒食帖》“何殊病少年,病起头已白”(这和患病的少年,病后起来头发已经衰白又有何异呢)和“小屋如渔舟濛濛水云里空庖煮寒菜破灶烧湿苇”(小屋子像一叶渔舟,飘流在苍茫烟水中,厨房里空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶里用湿芦苇烧着)可知,表现了作者生活的穷愁潦倒;

根据《黄州寒食帖》“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起”(想回去报效朝廷,无奈国君门深九重,可望而不可及;想回故乡,但是祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃)可知,表现了作者此时郁郁不得志、惆怅孤独的心情。

【点睛】参考译文

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜晚,我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,于是高兴地起身出门。考虑到没有和我一起游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有入睡,就一同在庭院里散步。月光照在庭院里像积满的清水一样澄澈透明。水中水藻、水草纵横交错,原来是院中竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

黄州寒食帖

一说:“自从我来到黄州,已经度过三次寒食节了。每年都惋惜着春天残落,却无奈春光离去并不需要人的悼惜。今年的春雨绵绵不绝,接连两个月如同秋天萧瑟的春寒,天气令人郁闷。在愁卧中听说海棠花谢了,雨后凋落的花瓣在污泥上显得残红狼藉。美丽的花经过雨水摧残凋谢,就像是被有力者在半夜背负而去,叫人无力可施。这和患病的少年,病后起来头发已经衰白又有何异呢?”

二说:“春天江水高涨将要浸入门内,雨势袭来没有停止的迹象,小屋子像一叶渔舟,飘流在苍茫烟水中,厨房里空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶里用湿芦苇烧着。本来不知道今天是什么时候,看见乌鸦衔着纸钱,才想到今天是寒食节。想回去报效朝廷,无奈国君门深九重,可望而不可及;想回故乡,但是祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃。”

7. 考虑,想到; 大概是。 8.①哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

②有一座宝石山(的风景)很优美,(我)将在这天晚上到宝石山上赏月。 9.【甲】文中“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句,把月光比作水,并用竹柏的影子来衬托,写出月色的清凉明净;【乙】文中“山姿水色,倏焉而变”“其妙愈呈”“恍若置身广寒清虚之府”等句,通过描写山容水色的快速变幻及作者的个人感受,突出了月色之美。

【解析】7.本题考查对重点文言词语含义的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。

(1)“念无与为乐者”的句意是:想到没有(可以与我)共同游乐的人。念:考虑,想到。

(2)“盖竹柏影也”的句意是:大概是竹子和柏树的影子啊。盖:大概是。

8.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“但(只)、闲人(清闲的人)、耳(罢了)”几个词是重点词语。

(2)句中的“甚(很)、胜(优美风景)、斯夕(这天晚上)、玩(赏玩)”几个词是重点词语。

9.本题考查对文章内容的分析概括能力。解答此题,需要疏通文意,感知内容的基础.上,按照题目要求分析。【甲】文中描写月色的句子是“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”这一句运用比喻修辞,把“月光”比作“水”,并用竹柏的影子来衬托,写出了月色的清凉明净的特点。【乙】文“夕阳既没,明月在轩。山姿水色,倏焉而变”采用正面和侧面相结合的手法,写月色明亮和变幻迅速的特点;“予情愈豁,飞觞痛饮,巡阑忘寐,盖不知夜之几何,恍然若置身广寒清虚之府,乐可言耶”写自己置身月光下的陶醉之情,突出月色之美妙。据此概括作答。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

【乙】壬戌年秋天,八月十六日,我到杭州,听说西湖边。上,有一座宝石山(的风景)很优美,(我)将在这天晚上到宝石山上赏月。夕阳已经落山,明月照着栏杆。山水的姿态颜色,变幻很快。它越呈现出奇妙的景象,我心中越豁达。拿起酒杯痛饮,夜深了却忘了睡觉。大概不知道是晚上几时了,恍惚间好像身在清净虚无的广寒宫,快乐的心情怎么能用语言表达出来呢!

10.C 11.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)以后的人有谁能追随我的步履来此呢? 12.揭跣而往/折竹扫陈叶/排腐木/可罗胡床十八九居之 13. 庭下如积水空明 空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻 若床若堂,若陈筵席,若限阃奥 14.同:都表现了作者喜悦快乐、悠闲自在的心境。异:甲文还传达了作者遭贬的悲凉、人生的感慨;乙文还传达了作者遗世独立的高洁情怀。

【解析】10.本题考查文言词语辨析。

A.完毕/停止;

B.到达/通达;

C.陈列/陈列;

D.像/如果;

故选C。

11.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

(1)但,只是;如,像;耳,罢了。

(2)后之来者,以后的人;践履,脚步、步履。

12.本题考查文言断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。本句句意:赤脚而往,折去竹子,扫开落叶,清除掉腐烂的树木,(清出一块)可排列十八九张胡床的空地。故断句为:赤脚而往/折去竹子/扫开落叶/清除掉腐烂的树木/(清出一块)可排列十八九张胡床的空地。

13.本题考查对文章内容的理解与分析。

由甲文“庭下如积水空明空明”可知,写出月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,将月光比作水,运用了比喻的修辞。作者将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,连用两个比喻句,生动形象地写出月光的皎洁空灵,动静结合,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

乙文中“若床若堂,若陈筵席,若限阃奥”,写(石头)有的像床,有的像门堂的基石,有的像筵席上摆开的菜肴,有的像用门槛隔开的内外屋。将石头比作各种生活事物,运用了比喻的修辞,同时连用四个“若”,构成排比句式,生动形象地写出石头的各种形态。

14.本题考查比较阅读。

相同点:由甲文“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”和乙文“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶”可知,两篇文章都表达了作者愉悦、悠闲自在的情感。

不同点:甲文中,作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨。乙文“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶”可知,作者说到以后的人有谁能追随自己的步履来此呢,其中表现出作者遗世独立的高洁情怀。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】石渠的故事已经说尽了,从石渠的桥上向西北走,一直到土山的北坡,百姓又架了一座桥。它的水量很大,比石渠的水量大三倍,巨大的石头作为水的底部,宽达到水的两岸。(石头)有的像床,有的像门堂的基石,有的像筵席上摆开的菜肴,有的像用门槛隔开的内外屋。水面平缓,像纺织物的花纹,水流声像是弹琴声。赤脚而往,折去竹子,扫开落叶,清除掉腐烂的树木,(清出一块)可排列十八九张胡床的空地。交织的流水,激撞的水声,都在胡床下面;像翠鸟羽毛般的树木,像鱼龙麟甲般的石块,都遮蔽在胡床上面。古时候的人有谁曾在这里找到这种快乐呢?以后的人有谁能追随我的步履来此呢?到石涧的日子,与(到)石渠(的)相同。

15. 高兴的样子 形容水的澄澈 凭借 不曾 16.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)陈令举、张子野都跟随我到西湖拜访李公择,于是和刘孝叔一起来到松江。 17.甲文:与朋友一同夜游赏月之乐;被贬谪的悲凉。乙文:与朋友相聚宴饮之乐;好友离世,人、物皆非的悲凉。

【解析】15.本题考查学生对文言实词的理解能力。

(1)句意:(于是我就)高兴地起床出门散步。欣然,高兴地样子。

(2)句意:月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明。空明,形容水的澄澈。

(3)句意:在作歌填词方面闻名天下。以,凭借。

(4)句意:这乐趣不曾忘记。未尝,不曾。

16.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

(1)但,只,只是。如,像。耳,罢了。

(2)皆,都。从,跟从。于,到。遂,于是。俱,都。至,到。

17.考查比较阅读。

联系写作背景可知,甲文作于作者贬官黄州期间。作者自称“闲人”,包含了被贬的悲凉。联系“怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也”可知,还表现了作者与友人一起赏月的欣喜快乐。

联系乙文中的“坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也”可知,本文表现了与朋友相聚宴饮的快乐。根据“今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣”可知,还表现了好友离世,人、物皆非的悲凉。

【参考译文】【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】过去我从杭州移居到高密,与杨元素同乘一条船。陈令举、张子野都随我到西湖拜访李择先生,于是就与刘孝叔一起到松江。时至半夜,月亮升起,(我们)在垂虹亭上置办了酒宴。张子野有八十五岁了,在作歌填词方面闻名天下,当时作了一首词,叫《定风波令》,其大致说:“见说前人聚吴分,试问,也应应傍有老人星。”当座的客人非常欢娱,有人为之醉倒,这乐趣不曾忘记。至今已经七年了,子野、孝叔、令举都已离开人世间,可松江的桥亭,在今年七月九日海风带着潮水,高出平地一丈多,冲荡再没有残存了。追忆昔时时光,真如同一场梦。元丰四年十二月十二日夜晚,我在黄州的临皋亭追忆写下了这篇文章。

18.(1)①门户,指单扇的门;②考虑;③一起。

(2)①月光照在院中,好像积水一般清明澄澈,水中水藻和荇菜交织在一起,大概是竹子和柏树的影子。②只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(3)①曾经;②拜访。

(4)夜半月出无人/相与趺坐石台/不复饮酒。

(5)甲文表达了作者在被贬中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心境,同时表现苏轼的旷达乐观的人生态度。

乙文写作者两度游虎丘的感受,表达了作者对虎丘月夜美景的喜爱和赞美及悠闲的心境。

【详解】(1)本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

①句意:这时月光从门户射进来。户:门户,指单扇的门。

②句意:想到没有可以共同游乐的人。念:考虑。

③句意:一起在庭院中散步。相与:一起。

(2)本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:空明,形容水的澄澈;藻、荇,均为水生植物;交横,交错纵横。句意为:月光照在院中,好像积水一般清明澄澈,水中水藻和荇菜交织在一起,大概是竹子和柏树的影子。

②重点词:但,只;少,缺少;耳,罢了。句意为:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(3)本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

①句意:我曾在秋夜坐在虎丘山顶的钓月矶上。尝:曾经。

②句意:我和无际一起在这里拜访仲和。访:拜访。

(4)本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿。

这句话的意思为:半夜之时,月亮出来了,不见人影,我们一起盘膝坐在石台之上,不再饮酒。“夜半月出无人”交代时间和情景,“相与跌坐”则是省略句,省略主语“我们”,是一个完整的句子,应放在一处,在此应该与前句断开一处,“不复饮酒”动宾短语,应放在一处,与前句断开一处,根据意思可断句为:夜半月出无人/相与趺坐石台/不复饮酒。

(5)本题考查对文章内容的理解。

甲文写于作者被贬黄州期间,从文中的写景“庭下如积水空明,水中藻,荇交横。盖竹柏影也”及文末“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”的议论句可知作者看到美好的月色,不禁发出感叹自己是“闲人”,情感是微妙复杂的,有赏月的欣喜,漫步的悠闲,人生的感慨和贬谪的悲凉,不过总结来看,苏轼还是表现出旷达的胸襟和乐观的精神。

乙文写作者两度游虎丘的感受,第一次游玩时“然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜坐钓月矶,昏黑无往来,时闻风铎,及佛灯隐现林稍而已”,作者第一次是独自一人,静静赏月,听着风铃,内心宁静,第二次游玩时“夜半月出无人,相与趺坐石台,不复饮酒,亦不复谈,以静意对之,觉悠悠欲与清景俱往也”,第二次则是和侄子一起游览,两人相对无言,悠然地欣赏身边的美景,都表现作者对虎丘月夜美景的喜爱之情,和能够与万物合二为一,感到内心悠闲,心境恬适。据此作答,意对即可。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,我脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,于是我就高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是我前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】我在初十那天到了郡中,当晚就游览了虎丘。月色很美,游人也还不多,在风亭月榭之间,偶尔有一两队歌女吹笙点缀,并不扫兴。但还是不如山林空寂之时,一人前往要合我意。我曾经在秋夜坐在虎丘山顶的钓月矶上,天色昏暗,无人往来,只有佛塔的风铃之声与佛灯在静夜之中若隐若现。

还有就是今年春天,和无际一起拜访仲和到这。半夜之时,月亮出来了,不见人影,我们盘膝坐在石台之上,既不饮酒,也不交谈,只静静地对坐着,便觉得悠然之心与周围之清景同在了。我一生中造访虎丘,也就这两次见到了虎丘的本色。

19.D 20.(1)只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

(2)富人出城,民心都会动摇,我还与谁一起守卫这座城呢? 21.B 22.甲文中苏轼被贬后仍能与朋友欣赏月色,自嘲为“闲人”,既有豁达乐观的情怀,也有被贬谪的悲凉。乙文中的苏轼带领百姓修建堤坝,治理洪水,体现了他心系百姓。一忙一闲中,我读出了一个不甘清闲、心系百姓、恪尽职守的苏轼形象。

【解析】19.本题考查对多义词的辨析。

A.卒:终于,最终/士兵;

B.何:什么,哪一个/多么;

C.庐:建房,搭起茅屋/草庐;

D.率:都是“带领”的意思;

故选D。

20.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

①但,只是;闲,清闲;耳,语气词,相当于“罢了”。

②出,出逃;皆,全,都;谁与守,疑问句,与(和)谁一起守卫。

21.本题考查理解文章内容。

B.有误,甲文中加点的句子“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”意思是:庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。将庭中空灵皎洁的月光比作空明澄澈的积水;

故选B。

22.本题考查分析人物形象。

“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是却被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他也不愿做一个“闲人”。赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自我安慰罢了。苏轼谪居黄州,“不得签书公事”,所担任的只是个有名无实的官,与儒家的“经世济民”之理想相去甚远,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷,因此【甲】文表现了苏轼安闲自适的心境,还流露出作者宦途失意的苦闷。

【乙】文主要写的是苏轼调任徐州时的事,当黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥时,面对着富民争着逃跑的现象,他认为富人出去了,百姓都人心躁动不安,于是将富人又赶回城,从这里可以看出他遇事的镇定,能从大局出发,亲民爱民。后来他采取了他调动军队筑堤护城,让官吏分堵守护的方法,让城市安然无恙。由此从苏轼为了防洪守城,“庐于其上,过家不入”中可以看出苏轼的“忙”是勤于政事,不甘清闲,爱护百姓,能以身作则。可据此概括作答。

【点睛】参考译文

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

【乙】黄河在曹村附近决堤,洪水在梁山泊上泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下,水不断上涨不久就要泄进城里,城墙即将被冲毁,城里的富人争着逃出城去避难。苏轼说:“如果富人都出了城,民心一定会动摇,谁和我一起守城呢?只要有我在这里,就不会让决堤的水毁了城墙。”于是将富人们赶回城中。苏轼到武卫营,把卒长叫出来说:“河水将要冲进城里,事情很紧迫了,你们即使是禁军也要暂且为我效力。”卒长说:“太守您尚且不逃避洪水,我们这些小人应该为您效力。”于是卒长率领他的士兵拿着畚锸出营,修筑东南方向的长堤,堤坝从戏马台起,末尾与城墙相连。雨日夜不停,城墙六尺高度(三版高度)的地方才没有被水没过。苏轼天天住在城上,即使经过家门也不入,派官吏们分别在城墙各处守卫,终于保卫了徐州城。

23.D 24.B 25.B 26.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)苏辙放下筷子叹息,苏轼已经吃完了。

【解析】23.本题考查句子的断句。解答此类题目,给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分,不要把句子割裂开。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿。

A.“黄门置箸而叹”句意为:苏辙放下筷子叹气。“黄门”为主语苏辙,“置”是谓语动词,译为放下,主谓间停顿,改为“黄门/置箸而叹”;

B.“遂至承天寺寻张怀民”句意为:于是(我)前往承天寺寻找张怀民。“遂至承天寺”与“寻张怀民”是连续的两个动作行为,中间应停顿,改为“遂至承天寺/寻张怀民”;

C.“但少闲人如吾两人者耳”句意为:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。属于倒装句中的定语后置句,停顿时应该将定语独立出来,改为“但少闲人/如吾两人者耳”;

故选D。

24.本题考查文言词语的用法。

A.者:代词,……的人/代词,……的人;

B.而:连词,表修饰/连词,表承接;

C.于:介词,在/介词,在;

D.之:代词,代指汤饼/代词,代指汤饼;

故选B。

25.本题考查对文章内容的理解和分析。

B.“苏家父子二人道旁吃汤饼的事情”表述错误。“东坡先生”指的是苏轼,“黄门公”为苏辙,苏轼与苏辙的关系为兄弟关系;

故选B。

26.本题考查翻译语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。句中重点词:

(1)但,只是;如,像;闲人,清闲的人;耳,罢了。

(2)置,放;箸,筷子;尽,完。

【点睛】参考译文

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】苏轼与弟弟苏辙被贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇,路边有卖面条的人,兄弟二人一起买了面条吃,面条粗得难以吃下去。苏辙放下筷子叹气,而这时苏轼已经吃完面条了。他慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼品尝么?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘只管饮酒,不管它的味道’的道理。”

27.故/更之为愚溪 28. 命名 这 考虑,想到 大概是 29.①我因为愚昧犯了罪,被贬到游水边。

②张怀民也没有睡觉,我们就一起在院子里散步。 30.①苏轼称自己为“闲人”是因为他才华横溢,素有大志,但不被朝廷重用,仕途失意的他落寞,当然也是他自我排遣的旷达胸襟的体现。②柳宗元在文中以“愚”自称,并以“愚”来命名丘、泉、沟等景物,认为自己的处境和秀美的景色一样无人赏识而“无以利世”。因此他是以“愚”自嘲,借“愚溪”比喻自己,透露出被统治者排挤、抱负不能施展的抑郁和愤激。 31.各位游客朋友们好!被贬于此的柳宗元以“愚”来命名丘、泉、沟等景物,愚岛上有嘉木和参差错落的奇异岩石,风景绝佳,乐趣无穷!

【解析】27.考查断句。

句意为:所以我把它改为愚溪。“故”是句首连词,其后应断开。

故断句为:故/更之为恐溪。

28.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

①句意:拿它的这种性能来为它起名字。名,命名。

②句意:现在我的家安在这条溪边。是,这。

③句意:想到没有和我一起作乐的人。念,考虑,想到。

④句意:大概是竹子和柏树的影子。盖,大概是。

29.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

①以,因为。获罪,犯了罪。谪,被贬。

②亦,也。寝,睡觉。相与,共同,一起。步,散步。于,在。中庭,院子里。

30.考查赏析作者情感。

甲文中苏轼称自己为“闲人”,包含着丰富的情感。根据“怀民亦未寝,相与步于中庭”可得:与友人一起散步的悠闲。根据“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影”可得:赏月的欣喜。联系作者被贬黄州的写作背景可知,还有被贬的悲凉。作者称自己为“闲人”,有自嘲之意,从中可以看出作者豁达的胸怀。

乙文以“愚”为线索,把自己的愚和溪水的愚融为一体。明明是风景极佳的地方,可是,“予家是溪”,由于我住在这溪水边,便不能不把愚字强加在溪的头上。明明是“嘉木异石错置,皆山水之奇者”,因为我的缘故也不能不把愚字强加在丘、泉、沟、池、堂、亭、岛的头上。就这样,作者把自己的愚和溪、丘、泉、沟、池、堂、亭、岛等的愚融为一体。从溪、丘、泉、沟、池、堂、亭、岛等的受愚的称号的屈辱,自然也就可以想到作者被统治者排挤、抱负不能施展的抑郁和愤激。

31.考查语言表达,开放类试题,联系甲文内容,言之成理即可。

如:各位游客朋友们,大家好!愚溪本不“愚”,只因为唐代著名文学家柳宗元曾在此地居住,于是就被他命名为愚溪。此地有山有水,有石有岛。美好的树木,奇异的石头,实在是山水奇观!

【点睛】参考译文:

【甲】灌水的北面有一条溪,往东流进潇水。有人说,有个姓冉的曾经住在这里,所以把这条溪叫作冉溪。又有人说,这溪水可以染色,拿它的这种性能来为它起名字,所以又叫它染溪。我由于愚昧而犯了错误,被贬到潇水上边。我喜欢这条溪,沿着溪水往前走二三里,发现了一处风景优美的地方,我就把家安在这里。古代有个愚公谷,现在我的家安在这条溪边,而这条溪还没有确定的名字,当地居民还在为此争论不休,不能不给它改个名宁了,所以我把它改为愚溪。

在愚溪的下面,我买了一个小丘,叫它愚丘。自愚丘向东北走六十步,发现一处泉水,我又买下它自己使用,叫它愚泉。愚泉有六个泉眼,都出在山下的平地,泉水原来部是向上涌出的。泉水合流后弯弯曲曲流向南去,形成了一条沟,我叫它愚沟。我又挑土垒石,堵塞狭窄的泉水通道,围成一个水池,叫它愚池。在愚池东边的厅堂,叫愚堂。愚堂南边的亭子,叫愚亭,愚池的中央有个小岛,叫它愚岛。这一带还有许多美好的树木和奇异的石头,参差交错排列着,这些都是山水奇美的景色,由于我的缘故,都被“愚”字屈辱了。

【乙】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,原来是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

32.及召对/自言不能/上问/临行有人作诗送卿否 33.A 34.(1)庭院里(月光)如同积水一般澄澈透明,水中仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)(我)没有其他话对他们说,就回头对妻子说:“你就不能学杨处士的妻子作诗送给我吗? 35. 澄澈透明(月光如水) 寂静 夜阑风静 鼻息雷鸣 36.示例:都写于苏轼被贬谪黄州之际,但是他并未沉浸在仕途失意中,而是旷达乐观。《书杨朴事》中,苏轼面对妻儿的大哭,幽默地安慰,可反映出苏轼的心胸豁达,乐观看待人生的得失起伏。

【解析】32.本题考查文言文断句。要根据句意及结构来分析划分停顿。句意:皇上把他召来问话的时候,他自己说不会作诗。皇上问:“你临来的时候有人作诗送给你吗?”“及召对”是状语,“自言不能”是杨朴的对答,“上问”是皇帝的行为,“临行有人作诗送卿否”是皇帝问话的内容。故断为:及召对/自言不能/上问/临行有人作诗送卿否。

33.本题考查古今异义。

A.念:古义,考虑、想到/今义,考虑、想到;

B.但:古义,只是/今义,但是;

C.妻子:古义,妻子和子女/今义,男子的配偶;

D.恨:古义,遗憾/今义,怨恨;

故选A。

34.本题考查句子的翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。重点词:

(1)庭下,庭院里;空明,形容水的澄澈;盖,大概是;

(2)语,告诉;顾,回头看;子,你;作,创作,写。

35.本题考查内容理解。

甲文中“庭下如积水空明,水中藻、苻交横,盖竹柏影也”是景物描写,运用了比喻的修辞,将月光比成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,虚实相生,相映成趣,化无形为有形,突出了月光澄澈透明的特点。

《临江仙》“家童鼻息已雷鸣。敲门都不应”意思是家童鼾声如雷,反复叫门也不应。这里运用以动衬静的写法,以有声衬无声,通过写家僮鼻息如雷、自己的敲门声和谛听到的江水声,衬托出周围夜静人寂的环境。“夜阑风静縠纹平”直接描写深夜的寂静无声。因此丙诗中“鼻息雷鸣”“夜阑风静”突出了夜寂静的特点。

36.本题考查作者情感的分析。

一篇诗文都写于苏轼被贬黄州期间,诗文中表露的作者的人生态度是相同的。乙文的注释“元丰二年苏轼因‘乌台诗案’入狱,第二年被贬至黄州”可知苏轼写此文的时候遭遇贬谪,仕途不顺,人生失意。而根据文章“妻子送余出门,皆哭”也可以看出家人也因作者的贬谪而伤心难受,但根据文章“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎”可知苏轼面对妻子的大哭,不仅没有悲伤,反而拿杨仆的故事安慰自己的妻子不要过分伤心,显得幽默风趣,也可反映出苏轼的心胸豁达,乐观看待人生的苦难。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】从前经过洛阳,见到李公简,他说:“宋真宗泰山封禅以后,遍寻天下隐者,得知杞(地名)人杨朴,能作诗。皇上把他召来问话的时候,他自己说不会作诗。皇上问:‘你临来的时候有人作诗送给你吗?’杨朴说:‘只有我的小妾作了一首诗。说是:‘且休落魄贪酒杯,更莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮。’”皇上大笑,放他回家,并封他儿子一个官职以养家。我在湖州的时候,因为作诗被下令逮捕坐牢,妻子和儿女送我出门,都大哭。我没有话说,回头对妻子说:“你能不能学杨处士的妻子作诗送给我?”妻子和儿女破涕为笑,我才从家里出来。

37. D D ①怀民也没有睡觉,(我们)一起在庭院中散步。

②即使没有曾经亲身到达那里,应该也不过如此而已吧。 C 38.(1)示例:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”通过丰富的想象,运用拟人手法,将“愁心”比“明月”,将无知无情的明月当成善解人意的知人心,生动形象地表达了诗人的忧愁和无奈,寄托了诗人对友人的怀念和同情。

(2)①李白借月抒发了对贬谪友人的同情与慰藉;苏轼借月抒发了自己仕途失意的落寞、自我排遣的旷达(或赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨);张孝祥中秋时节望金沙堆观月,表达了对月下美景的赞叹之情。②示例:生活中遇到困难、失意时要做一个积极向上、乐观豁达的人。(言之有理即可)

【解析】37.(1)本题考查赏析诗句。

D.三、四两句寄情于景,对被贬的诗友进行由衷的劝勉和宽慰;

故选D。

(2)本题考查文言词语的一词多义。

A.动词,经过;

B.副词,只;

C.形容词,寒冷;

D.指示代词,这里/判断词,是;

故选D。

(3)本题考查的是理解并翻译句子的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点。重点的词有:

(1)寝,睡觉;相与,一起。

(2)虽,即使;尝,曾经;如是,如此。

(4)本题考查文言断句的能力。文言文断句的前提是对文意的领会。首先通读全文,了解文意,依据语境断句。可借助标志性词语断开比较明显的地方,分清谓语动词的界限,注意对称句式,常见虚词的位置及词性,也可借助文段的一些特征巧妙断句。

本句意思是:金沙堆处在洞庭湖和青草湖之间,突出水面有十仞高,四面环绕的水面,距陆地最近的都有几百里远。

因此断句为:沙当洞庭青草之中╱其高十仞╱四环之水╱近者犹数百里。

故选C。

38.(1)本题考查赏析句子。可从拟人、想象、情景交融等手法中任选一个角度赏析。

拟人的角度:句子的意思是:我把我忧愁的心思寄托给明月,希望能随着风一直陪着你到夜郎以西。赋予明月以人的情感行为,希望它陪伴好友,运用拟人的修辞方法,表达对友人的同情与关切。

想象的角度:想象是人在头脑里对已储存的表象进行加工改造形成新形象的心理过程。李白在这首诗中运用奇特的想象,托月寄情,把明月想象成知心人,让它作为自己的替身或知己,伴随着不幸的友人一直去到那夜郎以西边远荒凉的所在。表达了诗人对朋友的怀念和同情。

情景交融的角度:明月本是自然界的景物,诗人在诗句中将自己对友人的同情与关切赋予明月,让明月化身为自己的知己,伴随友人到被贬之地。将明月随人移动之景与对朋友的思念之情巧妙地交融在一起。

(2)本题考查作者情感和谈启示。

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,可联系本诗主题来分析鉴赏。“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”这两句诗李白通过丰富的想象,用男女情爱的方式以抒写志同道合的友情,故而想象奇特;同时给予抽象的“愁心”以物的属性,它竟会随友人到夜郎西,这一拟人化的写法把本来无知无情的明月,竟变成了一个了解自己,富于同情的知心人;她能够而且愿意接受自己的要求,将自己对朋友的怀念和同情带到辽远的夜郎之西,交给那不幸的迁谪者,从而表达作者对友人的关心与怀念之情。

《记承天寺夜游》,通过写景来抒发作者的情感,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨。两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。对澄澈透明的美妙的月色作了生动形象的描绘,透露出作者在贬谪中虽感慨身微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境,表达了作者旷达乐观的胸怀。

《观月记》,纵观全文可以得知,作者首先介绍的是观月的条件,进而是描绘观月之景,字里行间都是对于此时独自金沙堆观月的休闲,因而作者想表达的便是对于月色可人的喜爱,对月下美景的赞叹以及独自赏月悠闲自在的思想情感。

谈启示要结合文章内容和自身实际。李白对朋友的牵挂告诉我们在朋友遭遇挫折的时候,要去关心和劝慰;苏轼的旷达乐观告诉我们生活中遇到困难、失意时要做一个积极向上、乐观豁达的人;张孝祥独自赏月的悠闲自在告诉我们要学会享受独处的快乐。

【点睛】参考译文:

【材料二】元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【材料三】我在八月十五日这一天经过洞庭湖,天空没有一丝云彩,月光皎洁如同白昼。金沙堆处在洞庭湖和青草湖之间,突出水面有十仞高,四面环绕的水面,距陆地最近的都有几百里远。我把船停靠在金沙堆下,退却所有的书童和仆役,独自一人登上金沙堆。沙的颜色是一片纯正的金黄,和洁白的月光争相辉映;湖水好像一只白玉盘,湖沙好像是黄金堆积,放射出明亮的光彩,令人感到身上发寒,双眼发花,仙界的阆风山、瑶台和广寒宫,我虽然不曾亲身到过那些地方,想必应当也如同这里的境界而已。总之,中秋的明月、临水赏月、独自前往和远离众人,在这里全都齐备。于是写下这篇文章作为金沙堆观月的记载。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

八上 文言文对比阅读 11 短文二篇 记承天寺夜游

翻译:

元丰六年十月十二日夜晚,(我)正脱下衣服准备睡觉,(恰好看到)这时月光从门户射进来,(不由得生出夜游的兴致,于是)高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(我俩就)一起在庭院中散步。庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

阅读下面的文字,完成后面小题。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.解释下列加点词语在句子中的意思

(1)欣然起行( )

(2)念无与为乐者( )

(3)但少闲人如吾两人者耳( )

2.翻译句子

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

黄州寒食帖

苏轼

①一曰:“自我来黄州,已过三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕脂雪。闇中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。”

②二曰:“春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟濛濛水云里空庖煮寒菜破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起”。

3.解释下列带点句

(1)年年欲惜春 ( )

(2)雨势来不已( )

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

小 屋 如 渔 舟 濛 濛 水 云 里 空 庖 煮 寒 菜 破 灶 烧 湿 苇。

5.《黄州寒食诗帖》(下图为部分内容)在书法史上影响很大,是苏轼书法作品中的上乘。对它的书法判断和书法赏析正确的一项是( )

A.这是小篆,字形特点是:匀圆齐整、粗细一致、平衡对称。

B.这是楷体,字形特点是:字体方正,规整平直,结构整齐。

C.这是行书,字形特点是:大小兼收,收放结合,疏密得体。

D.这是隶书,字形特点是:略微宽扁、蚕头燕尾、一波三折。

6.你们小组在做“苏轼的为官之路”的专题研究时,了解到《黄州寒食帖》写于公元1082年,《记承天寺夜游》写于公元1083年,根据原文你会发现苏轼写这两篇文章时的心境有什么异同?

阅读下面文言文语段,完成各题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(节选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】壬戌①秋,八月既望②,予至杭,闻西湖之上, 有宝石山甚胜,将以斯夕玩月其上。夕阳既没,明月在轩。山姿水色,倏焉而变。其妙愈呈,予情愈豁。飞觞痛饮,巡阑忘寐。盖不知夜之几何,恍若置身广寒清虚之府,乐可言也!

(选自都穆《月夜游宝石山记》,有删改)

[注]①壬戌:明孝宗弘治十五年(1502年)。②既望:农历每月十六日。

7.请解释下列加点词在文中的意思。

①念无与为乐者( ) ②盖竹柏影也( )

8.请把下面的句子翻译成现代汉语。

①何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

②有宝石山甚胜,将以斯夕玩月其上。

9.【甲】【乙】两文都描写了月色,请结合语段相关内容分析两文月色各自的特点。

阅读下面的文字,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

【乙】

石渠之事既穷,上由桥西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大,倍石渠三之一,亘石为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限阃奥①。水平布其上,流若织文,响若操琴。揭跣而往折竹扫陈叶排腐木可罗胡床十八九居之。交络之流,触激之音,皆在床下;翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得之日,与石渠同。

(节选自柳宗元《永州八记·石涧记》)

【注释】①阃(kǔn)奥:室内深邃之处,这里指用门槛隔开的内外屋。

10.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.石渠之事既穷/蝉则千转不穷 B.达于两涯/撰长书以为贽,辞甚畅达

C.若陈筵席/杂然而前陈者 D.流若织文/若无兴德之言

11.请将下面句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)后之来者有能追予之践履耶?

12.请用“/”给文中画线句子断句。

揭 跣 而 往 折 竹 扫 陈 叶 排 腐 木 可 罗 胡 床 十 八 九 居 之

13.以上两则选文中对于修辞方法的巧妙使用,使得文章语言更加优美。甲文中“_______”一句,暗用了“月光如水”的比喻;“水中藻、荇交横,盖竹柏影也”则将月光下竹柏摇曳的影子比作水中浮动的水草。两个比喻句连用,点染出一个_______的美妙境界。乙文中的语句“_______”,运用比喻和排比的修辞,将石头的各种形状生动地描绘了出来。

14.阅读甲乙两文,说说两文的作者在游玩之时的心境有哪些异同。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】吾昔自杭移高密,与杨元素同舟,而陈令举、张子野皆从余过①李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。夜半月出,置酒垂虹亭上。子野年八十五,以歌词闻于天下,作《定风波》令,其略云:“见说贤人聚吴分,试问,也应傍有老人星。”坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也。今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物②,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣。追思囊时③,真一梦耳。元丰四年十二月十二日,黄州临皋亭夜坐书。

(苏轼《记游松江》)

【注】①过:拜访。 ②异物:指已去世的人。③囊时:昔时。

15.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)欣然起行 欣然:______

(2)如积水空明 空明:______

(3)以歌词闻于天下 以:______

(4)此乐未尝忘也 未尝:______

16.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)陈令举、张子野皆从余过李公择于湖,遂与刘孝叔俱至松江。

17.【甲】【乙】两文都兼有“快乐”和“悲凉”之意,试结合文章内容作简要分析。

18.阅读下面的文字,完成各题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横。盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自《记承天寺夜游》)

(1)解释下列加点词语在句子中的意思。

①月色入户

②念无与为乐者

③相与步于中庭

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②但少闲人如吾两人者耳。

【乙】

予初十日到郡,连夜游虎丘①,月色甚美,游人尚稀,风亭月榭②间,以红粉笙歌③一两队点缀,亦复不恶。然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜坐钓月矶④,昏黑无往来,时闻风铎⑤,及佛灯隐现林稍而已。

又今年春中,与无际偕访仲和⑥于此。夜半月出无人相与趺坐⑦石台不复饮酒,亦不复谈,以静意对之,觉悠悠欲与清景俱往也。予生平过⑧虎丘才两度,见虎丘本色耳。

(选自李流芳《游虎丘小记》)

【注释】①虎丘:苏州名胜。②附:这里指树木,③红粉笙歌:指歌女奏乐唱歌。④钓月矶;在虎丘山顶。⑤凤铎(duó);悬于檐下的风铃。⑥无际、仲和:都是作者的朋友。⑦趺(fū)坐:两脚盘腿打坐。⑧过:造访。

(3)解释加点词语的意思。

①尝秋夜坐钓月矶

②与无际借访仲和于此

(4)用“/”给文中画线的句子断句。

夜半月出无人相与趺坐石台不复饮酒

(5)甲、乙两文中,作者欣赏月景时的心情各有什么不同?

阅读选文,完成下面小题。

[甲]

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]

河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城。事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪②小人,当效命。”率其徒持畚锸③以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版④。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵⑤以守,卒全其城。

(选自《宋史·苏轼传》,有删改)

[注]①涂潦:泥沼雨水。②吾侪:我们这类人。③畚锸:泛指挖运泥土的用具。④版:古城墙之夹板,中填土石,夯实,垒而成墙。⑤堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。

19.下列选项中加点字的意思相同的一项是( )

A.卒全其城/士卒多为用者

B.何夜无月/水何澹澹

C.轼庐于其上/南阳诸葛庐

D.率其徒/率妻子邑人

20.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)富民出,民皆动摇,吾谁与守?

21.下列表述不正确的一项是( )

A.苏轼,字子瞻,号东坡居士,唐宋散文八大家之一。

B.甲文中加点的句子将庭中积水比作空灵皎洁的月光。

C.乙文“事急矣/虽禁军/且为我尽力”断句是正确的。

D.乙文主要运用语言描写和动作描写塑造苏轼的形象。

22.甲文中苏轼自嘲为“闲人”,乙文中苏轼“很忙”,一闲一忙中,你读出怎样的苏轼?请结合两文加以分析。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记·东坡食汤饼》)

【注释】①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

23.下列句子朗读停顿正确的一项是( )

A.黄门置/箸而叹 B.遂至/承天寺寻张怀民

C.但少闲人如吾/两人者耳 D.念/尤与为乐者

24.下列各组句子中加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.无与为乐者/道旁有鬻汤饼者

B.大笑而起/黄门置箸而叹

C.相与步于中庭/相遇于梧、藤间

D.共买食之/东坡已尽之矣

25.下列对【甲】【乙】两文的理解与分析不恰当的一项是( )

A.【甲】文中作者自比“闲人”,透露出虽感慨而又随缘自适,自我排遣的特殊心境,表达出乐观旷达的胸怀。

B.【乙】文写苏家父子二人道旁吃汤饼的事情,苏轼的言行表现出他虽遭贬但是豁达、乐观、洒脱的性格特点。

C.【甲】【乙】两文都是写苏轼被贬谪后的生活,都用到了记叙和描写的表达方式,两文在最后都以议论作结。

D.【甲】文以第一人称写作者寻友赏月的悠闲,【乙】文以对比的手法刻画了人物,“大笑”写出了人物风采。

26.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

阅读【甲】【乙】两部分文字,完成下面小题。

【甲】灌水①之阳,有溪焉,东流入于潇水。或曰:“冉氏尝居也,故姓是溪为冉溪。”或曰:“可以染也,名之以其能,故谓之染溪。”予以愚触罪,谪潇水上。爱是溪,入二三里,得其尤绝者家焉。古有愚公谷,今予家②是溪,而名莫能定,土之居者,犹龂龂③,然不可以不更也,故更之为愚溪。

愚溪之上,买小丘,为愚丘。自愚丘东北行六十步,得泉焉,又买居之,为愚泉。愚泉凡六穴,皆出山下平地,盖上出也。合流屈曲而南,为愚沟。遂负土累石,塞其隘,为愚池。愚池之东为愚堂,其南,为愚亭。池之中为愚岛。嘉木异石错置,皆山水之奇者,以予故,咸以愚辱焉。

(柳宗元《愚溪诗序》)

【注释】①灌水:水名;后文“潇水”也是水名。②家:安家。③龂龂(yín):争辩。

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

27.请用“/”标出下面句子的朗读停顿。(标一处)

故 更 之 为 愚 溪

28.解释文中加点词语。

①名之以其能____________ ②今予家是溪____________

③念无与为乐者____________ ④盖竹柏影也____________

29.把下列句子译成现代汉语。

①予以愚触罪,谪潇水上。

②怀民亦未寝,相与步于中庭。

30.苏轼称自己和友人是“闲人”,而柳宗元说自己以“愚”触罪,请结合文本,分别探究“闲”“愚”这两字背后作者的内心情感。

31.如果你是导游,需要向来这里游玩的游客介绍愚溪,请根据【甲】文内容撰写一段导游词,不超过60字。

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

昔年过洛,见李公简云:“真宗东封还①,访天下隐者,得杞②人杨朴,能诗。及召对③自言不能上问临行有人作诗送卿否?朴言:“无有。惟臣妻一绝云:‘且休落魄贪酒杯,更莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮④。’”上大笑,放还山,命其子一官就养。余在湖州,坐作诗追赴诏狱⑤,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾老妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”妻不觉失笑,予乃出。

(苏轼《书杨朴事》)

【丙】

夜饮东坡⑥醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营⑦。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

(苏轼《临江仙·夜饮东坡醒复醉》)

【注释】①东封还:封泰山归来。②杞:今河南省杞县。③召对:召其应对诗歌。④断送老头皮:意为被斩首。⑤诏狱:奉皇帝命令拘押犯人的监狱。元丰二年,苏轼因乌台诗案入狱,第二年被贬至黄州。⑥东坡:在湖北黄冈县东。苏轼谪贬黄州时,友人马正卿助其垦辟的游息之所,筑雪堂五间。⑦营营:周旋、忙碌,内心躁急之状,形容奔走钻营,追逐名利。《庄子·庚桑楚》云:“全汝形,抱汝生,无使汝思虑营营。”

32.用“/”给下面的句子断句(限断3处)。

及召对自言不能上问临行有人作诗送卿否

33.请选出加点词不是古今异义词的一项( )

A.念无与为乐者 B.但少闲人

C.妻子送余出门 D.长恨此身非我有

34.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)无以语之,顾老妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”

35.同样写夜晚之景,《记承天寺夜游》突出了夜(1)____的特点,《临江仙》突出了夜(2)____的特点,后者从(3)____、(4)____(填写文中词语)中可以看出。

36.三篇诗文都写于同一时期,都表现了苏轼相同的人生态度,请结合诗文内容,谈谈你对乙文的看法。

班级开展主题为“明月照我心”的古诗文素质拓展活动,请完成以下小组作业清单。

任务一:收集材料

【材料一】

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

【材料二】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【材料三】

盖余以八月之望过洞庭,天无纤云,月白如昼。沙当洞庭青草之中其高十仞四环之水近者犹数百里。余系船其下,尽却童隶①而登焉。沙之色正黄,与月相夺;水如玉盘,沙如金积,光采激射②,体寒目眩,阆风③、瑶台、广寒之宫,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。书以为金沙堆观月记。

(节选自张孝祥《观月记》④)

【注】①童隶:书童仆役。②激射:喷射。③阆(lànɡ)风:传说是仙界昆仑山所谓“三山”之一。④张孝祥是南宋力主抗战的爱国词人。因言事被罢官,独自登临赏月,写下了这篇游记。

任务二:理解材料

37.完成下面基础作业清单。

基础作业

读懂 (1)下列对【材料一】的理解与分析,不正确的一项是( )A.“左迁”是贬官的意思,古时以右为尊,所以把贬官叫“左迁”。 B.首句用“杨花”和“子规”两个景物,点明暮春时令,烘托出凄凉悲惋的氛围。 C.第二句写诗人得知挚友被贬偏远之地,含蓄地表现了诗人的惊愕痛惜之情。 D.第三、四句抒情寄慨,诗人因怀才不遇而生“愁心”,给诗歌涂上浪漫的色彩。

(2)下列对【材料二】【材料三】句子中加点词语意义和用法不相同的一项是( )A.盖余以八月之望过洞庭 及鲁肃过浔阳 B.但少闲人如吾两人者耳 但微颔之 C.体寒目眩 皆生寒树 D.于是为备 实是欲界之仙都

(3)把【材料二】与【材料三】中画横线的句子翻译成现代汉语。①怀民亦未寝,相与步于中庭。 ②虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。 ( )

读顺 (4)下列对【材料三】中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )A.沙当洞庭青草╱之中其高十仞四╱环之水╱近者犹数百里 B.沙当洞庭青草之中╱其高十仞四╱环之水近者╱犹数百里 C.沙当洞庭青草之中╱其高十仞╱四环之水╱近者犹数百里 D.沙当洞庭青草╱之中其高十仞╱四环之水近者╱犹数百里

任务三:素质拓展

38.完成下面能力作业清单

能力作业

赏析 (1)李白的“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”是流传至今的写月名句,请你来说一说其中的妙处。

情感 (2)同是借月抒情,李白、苏轼和张孝祥抒发的情感有什么不同?他们的人生态度,对你今后的生活有什么启发?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 高兴的样子; 考虑、想到; 只,只是。 2.院子里的月光,像积水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜交纵横交错,大概是竹子和柏树的影子吧。 3. 想要; 停止。 4.小屋如渔舟/濛濛水云里/空庖煮寒菜/破灶烧湿苇 5.C 6.相同点是孤独寂寞的心境,不同点是《黄州寒食帖》写了苏轼的生活穷愁潦倒,表达了苏轼此时郁郁不得志、惆怅孤独的心情。《记承天寺夜游》表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,更多地表现了他旷达乐观的人生态度。

【解析】1.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:高兴地起身出门。欣然:高兴的样子;

(2)句意为:考虑到没有和我一起游乐的人。念:考虑、想到;

(3)句意为:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。但:只,只是。

2.本题考查文言翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。

重点词语:空明:形容水的澄澈。藻荇:均为水生植物。藻,藻类植物。荇,荇菜。这里借指月色下的竹柏影。交横:交错纵横。盖:承接上文,解释原因,表示肯定,相当于‘大概’,这里解释为‘原来是’。也:句末语气词,表判断。(盖……也:原来是。)

3.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:每年都惋惜着春天残落。欲:想要;

(2)句意为:雨势袭来没有停止的迹象。已:停止。

4.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

“小屋如渔舟濛濛水云里空庖煮寒菜破灶烧湿苇”意思是:小屋子像一叶渔舟,飘流在苍茫烟水中,厨房里空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶里用湿芦苇烧着。“小屋如渔舟”主谓结构,应在“舟”后停顿;“濛濛水云里”动补结构,应在“里”后停顿;“空庖煮寒菜”主谓结构,应在“菜”后停顿;因此断句为:小屋如渔舟/濛濛水云里/空庖煮寒菜/破灶烧湿苇。

5.本题考查书法判断和赏析。五种主要书体特点:楷书特点:形体方正,笔画平直;篆书特点:均匀齐整,圆转流畅;行书特点:行云流水,舒展有型;隶书特点:略微宽扁,蚕头雁尾;草书特点:结构简省,笔画连绵。

根据《黄州寒食诗帖》书体“行云流水,舒展有型”“大小兼收,收放结合,疏密得体”等特点可知,这是行书。

故选C。

6.本题考查内容理解。

相同点:根据《记承天寺夜游》中“念无与为乐者”可知,作者孤独寂寞,而《黄州寒食帖》“年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨”(每年都惋惜着春天残落,却无奈春光离去并不需要人的悼惜。今年的春雨绵绵不绝)和“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起”(想回去报效朝廷,无奈国君门深九重,可望而不可及;想回故乡,但是祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃)也表达了这种情感。

不同点:

根据《记承天寺夜游》中“但少闲人如吾两人者耳”可知,表达了作者旷达乐观的人生态度;

根据《黄州寒食帖》“何殊病少年,病起头已白”(这和患病的少年,病后起来头发已经衰白又有何异呢)和“小屋如渔舟濛濛水云里空庖煮寒菜破灶烧湿苇”(小屋子像一叶渔舟,飘流在苍茫烟水中,厨房里空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶里用湿芦苇烧着)可知,表现了作者生活的穷愁潦倒;

根据《黄州寒食帖》“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起”(想回去报效朝廷,无奈国君门深九重,可望而不可及;想回故乡,但是祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃)可知,表现了作者此时郁郁不得志、惆怅孤独的心情。

【点睛】参考译文

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜晚,我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,于是高兴地起身出门。考虑到没有和我一起游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有入睡,就一同在庭院里散步。月光照在庭院里像积满的清水一样澄澈透明。水中水藻、水草纵横交错,原来是院中竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

黄州寒食帖

一说:“自从我来到黄州,已经度过三次寒食节了。每年都惋惜着春天残落,却无奈春光离去并不需要人的悼惜。今年的春雨绵绵不绝,接连两个月如同秋天萧瑟的春寒,天气令人郁闷。在愁卧中听说海棠花谢了,雨后凋落的花瓣在污泥上显得残红狼藉。美丽的花经过雨水摧残凋谢,就像是被有力者在半夜背负而去,叫人无力可施。这和患病的少年,病后起来头发已经衰白又有何异呢?”

二说:“春天江水高涨将要浸入门内,雨势袭来没有停止的迹象,小屋子像一叶渔舟,飘流在苍茫烟水中,厨房里空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶里用湿芦苇烧着。本来不知道今天是什么时候,看见乌鸦衔着纸钱,才想到今天是寒食节。想回去报效朝廷,无奈国君门深九重,可望而不可及;想回故乡,但是祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃。”

7. 考虑,想到; 大概是。 8.①哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

②有一座宝石山(的风景)很优美,(我)将在这天晚上到宝石山上赏月。 9.【甲】文中“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句,把月光比作水,并用竹柏的影子来衬托,写出月色的清凉明净;【乙】文中“山姿水色,倏焉而变”“其妙愈呈”“恍若置身广寒清虚之府”等句,通过描写山容水色的快速变幻及作者的个人感受,突出了月色之美。

【解析】7.本题考查对重点文言词语含义的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。

(1)“念无与为乐者”的句意是:想到没有(可以与我)共同游乐的人。念:考虑,想到。

(2)“盖竹柏影也”的句意是:大概是竹子和柏树的影子啊。盖:大概是。

8.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“但(只)、闲人(清闲的人)、耳(罢了)”几个词是重点词语。

(2)句中的“甚(很)、胜(优美风景)、斯夕(这天晚上)、玩(赏玩)”几个词是重点词语。

9.本题考查对文章内容的分析概括能力。解答此题,需要疏通文意,感知内容的基础.上,按照题目要求分析。【甲】文中描写月色的句子是“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”这一句运用比喻修辞,把“月光”比作“水”,并用竹柏的影子来衬托,写出了月色的清凉明净的特点。【乙】文“夕阳既没,明月在轩。山姿水色,倏焉而变”采用正面和侧面相结合的手法,写月色明亮和变幻迅速的特点;“予情愈豁,飞觞痛饮,巡阑忘寐,盖不知夜之几何,恍然若置身广寒清虚之府,乐可言耶”写自己置身月光下的陶醉之情,突出月色之美妙。据此概括作答。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

【乙】壬戌年秋天,八月十六日,我到杭州,听说西湖边。上,有一座宝石山(的风景)很优美,(我)将在这天晚上到宝石山上赏月。夕阳已经落山,明月照着栏杆。山水的姿态颜色,变幻很快。它越呈现出奇妙的景象,我心中越豁达。拿起酒杯痛饮,夜深了却忘了睡觉。大概不知道是晚上几时了,恍惚间好像身在清净虚无的广寒宫,快乐的心情怎么能用语言表达出来呢!

10.C 11.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)以后的人有谁能追随我的步履来此呢? 12.揭跣而往/折竹扫陈叶/排腐木/可罗胡床十八九居之 13. 庭下如积水空明 空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻 若床若堂,若陈筵席,若限阃奥 14.同:都表现了作者喜悦快乐、悠闲自在的心境。异:甲文还传达了作者遭贬的悲凉、人生的感慨;乙文还传达了作者遗世独立的高洁情怀。

【解析】10.本题考查文言词语辨析。

A.完毕/停止;

B.到达/通达;

C.陈列/陈列;

D.像/如果;

故选C。

11.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

(1)但,只是;如,像;耳,罢了。

(2)后之来者,以后的人;践履,脚步、步履。

12.本题考查文言断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。本句句意:赤脚而往,折去竹子,扫开落叶,清除掉腐烂的树木,(清出一块)可排列十八九张胡床的空地。故断句为:赤脚而往/折去竹子/扫开落叶/清除掉腐烂的树木/(清出一块)可排列十八九张胡床的空地。

13.本题考查对文章内容的理解与分析。

由甲文“庭下如积水空明空明”可知,写出月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,将月光比作水,运用了比喻的修辞。作者将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,连用两个比喻句,生动形象地写出月光的皎洁空灵,动静结合,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

乙文中“若床若堂,若陈筵席,若限阃奥”,写(石头)有的像床,有的像门堂的基石,有的像筵席上摆开的菜肴,有的像用门槛隔开的内外屋。将石头比作各种生活事物,运用了比喻的修辞,同时连用四个“若”,构成排比句式,生动形象地写出石头的各种形态。

14.本题考查比较阅读。

相同点:由甲文“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”和乙文“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶”可知,两篇文章都表达了作者愉悦、悠闲自在的情感。

不同点:甲文中,作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨。乙文“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶”可知,作者说到以后的人有谁能追随自己的步履来此呢,其中表现出作者遗世独立的高洁情怀。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】石渠的故事已经说尽了,从石渠的桥上向西北走,一直到土山的北坡,百姓又架了一座桥。它的水量很大,比石渠的水量大三倍,巨大的石头作为水的底部,宽达到水的两岸。(石头)有的像床,有的像门堂的基石,有的像筵席上摆开的菜肴,有的像用门槛隔开的内外屋。水面平缓,像纺织物的花纹,水流声像是弹琴声。赤脚而往,折去竹子,扫开落叶,清除掉腐烂的树木,(清出一块)可排列十八九张胡床的空地。交织的流水,激撞的水声,都在胡床下面;像翠鸟羽毛般的树木,像鱼龙麟甲般的石块,都遮蔽在胡床上面。古时候的人有谁曾在这里找到这种快乐呢?以后的人有谁能追随我的步履来此呢?到石涧的日子,与(到)石渠(的)相同。

15. 高兴的样子 形容水的澄澈 凭借 不曾 16.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)陈令举、张子野都跟随我到西湖拜访李公择,于是和刘孝叔一起来到松江。 17.甲文:与朋友一同夜游赏月之乐;被贬谪的悲凉。乙文:与朋友相聚宴饮之乐;好友离世,人、物皆非的悲凉。

【解析】15.本题考查学生对文言实词的理解能力。

(1)句意:(于是我就)高兴地起床出门散步。欣然,高兴地样子。

(2)句意:月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明。空明,形容水的澄澈。

(3)句意:在作歌填词方面闻名天下。以,凭借。

(4)句意:这乐趣不曾忘记。未尝,不曾。

16.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

(1)但,只,只是。如,像。耳,罢了。

(2)皆,都。从,跟从。于,到。遂,于是。俱,都。至,到。

17.考查比较阅读。

联系写作背景可知,甲文作于作者贬官黄州期间。作者自称“闲人”,包含了被贬的悲凉。联系“怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明。水中藻、行交横,盖竹柏影也”可知,还表现了作者与友人一起赏月的欣喜快乐。

联系乙文中的“坐客欢甚,有醉倒者,此乐未尝忘也”可知,本文表现了与朋友相聚宴饮的快乐。根据“今七年耳,子野、孝叔、令举皆为异物,而松江桥亭,今岁七月九日海风架潮,平地丈余,荡尽无复子遗矣”可知,还表现了好友离世,人、物皆非的悲凉。

【参考译文】【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】过去我从杭州移居到高密,与杨元素同乘一条船。陈令举、张子野都随我到西湖拜访李择先生,于是就与刘孝叔一起到松江。时至半夜,月亮升起,(我们)在垂虹亭上置办了酒宴。张子野有八十五岁了,在作歌填词方面闻名天下,当时作了一首词,叫《定风波令》,其大致说:“见说前人聚吴分,试问,也应应傍有老人星。”当座的客人非常欢娱,有人为之醉倒,这乐趣不曾忘记。至今已经七年了,子野、孝叔、令举都已离开人世间,可松江的桥亭,在今年七月九日海风带着潮水,高出平地一丈多,冲荡再没有残存了。追忆昔时时光,真如同一场梦。元丰四年十二月十二日夜晚,我在黄州的临皋亭追忆写下了这篇文章。

18.(1)①门户,指单扇的门;②考虑;③一起。

(2)①月光照在院中,好像积水一般清明澄澈,水中水藻和荇菜交织在一起,大概是竹子和柏树的影子。②只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(3)①曾经;②拜访。

(4)夜半月出无人/相与趺坐石台/不复饮酒。

(5)甲文表达了作者在被贬中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心境,同时表现苏轼的旷达乐观的人生态度。

乙文写作者两度游虎丘的感受,表达了作者对虎丘月夜美景的喜爱和赞美及悠闲的心境。

【详解】(1)本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

①句意:这时月光从门户射进来。户:门户,指单扇的门。

②句意:想到没有可以共同游乐的人。念:考虑。

③句意:一起在庭院中散步。相与:一起。

(2)本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:空明,形容水的澄澈;藻、荇,均为水生植物;交横,交错纵横。句意为:月光照在院中,好像积水一般清明澄澈,水中水藻和荇菜交织在一起,大概是竹子和柏树的影子。

②重点词:但,只;少,缺少;耳,罢了。句意为:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(3)本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

①句意:我曾在秋夜坐在虎丘山顶的钓月矶上。尝:曾经。

②句意:我和无际一起在这里拜访仲和。访:拜访。

(4)本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿。

这句话的意思为:半夜之时,月亮出来了,不见人影,我们一起盘膝坐在石台之上,不再饮酒。“夜半月出无人”交代时间和情景,“相与跌坐”则是省略句,省略主语“我们”,是一个完整的句子,应放在一处,在此应该与前句断开一处,“不复饮酒”动宾短语,应放在一处,与前句断开一处,根据意思可断句为:夜半月出无人/相与趺坐石台/不复饮酒。

(5)本题考查对文章内容的理解。

甲文写于作者被贬黄州期间,从文中的写景“庭下如积水空明,水中藻,荇交横。盖竹柏影也”及文末“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”的议论句可知作者看到美好的月色,不禁发出感叹自己是“闲人”,情感是微妙复杂的,有赏月的欣喜,漫步的悠闲,人生的感慨和贬谪的悲凉,不过总结来看,苏轼还是表现出旷达的胸襟和乐观的精神。

乙文写作者两度游虎丘的感受,第一次游玩时“然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜坐钓月矶,昏黑无往来,时闻风铎,及佛灯隐现林稍而已”,作者第一次是独自一人,静静赏月,听着风铃,内心宁静,第二次游玩时“夜半月出无人,相与趺坐石台,不复饮酒,亦不复谈,以静意对之,觉悠悠欲与清景俱往也”,第二次则是和侄子一起游览,两人相对无言,悠然地欣赏身边的美景,都表现作者对虎丘月夜美景的喜爱之情,和能够与万物合二为一,感到内心悠闲,心境恬适。据此作答,意对即可。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,我脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,于是我就高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是我前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?又有哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】我在初十那天到了郡中,当晚就游览了虎丘。月色很美,游人也还不多,在风亭月榭之间,偶尔有一两队歌女吹笙点缀,并不扫兴。但还是不如山林空寂之时,一人前往要合我意。我曾经在秋夜坐在虎丘山顶的钓月矶上,天色昏暗,无人往来,只有佛塔的风铃之声与佛灯在静夜之中若隐若现。

还有就是今年春天,和无际一起拜访仲和到这。半夜之时,月亮出来了,不见人影,我们盘膝坐在石台之上,既不饮酒,也不交谈,只静静地对坐着,便觉得悠然之心与周围之清景同在了。我一生中造访虎丘,也就这两次见到了虎丘的本色。

19.D 20.(1)只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

(2)富人出城,民心都会动摇,我还与谁一起守卫这座城呢? 21.B 22.甲文中苏轼被贬后仍能与朋友欣赏月色,自嘲为“闲人”,既有豁达乐观的情怀,也有被贬谪的悲凉。乙文中的苏轼带领百姓修建堤坝,治理洪水,体现了他心系百姓。一忙一闲中,我读出了一个不甘清闲、心系百姓、恪尽职守的苏轼形象。

【解析】19.本题考查对多义词的辨析。

A.卒:终于,最终/士兵;

B.何:什么,哪一个/多么;

C.庐:建房,搭起茅屋/草庐;

D.率:都是“带领”的意思;

故选D。

20.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

①但,只是;闲,清闲;耳,语气词,相当于“罢了”。

②出,出逃;皆,全,都;谁与守,疑问句,与(和)谁一起守卫。

21.本题考查理解文章内容。

B.有误,甲文中加点的句子“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”意思是:庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。将庭中空灵皎洁的月光比作空明澄澈的积水;

故选B。

22.本题考查分析人物形象。

“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是却被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他也不愿做一个“闲人”。赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自我安慰罢了。苏轼谪居黄州,“不得签书公事”,所担任的只是个有名无实的官,与儒家的“经世济民”之理想相去甚远,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷,因此【甲】文表现了苏轼安闲自适的心境,还流露出作者宦途失意的苦闷。

【乙】文主要写的是苏轼调任徐州时的事,当黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥时,面对着富民争着逃跑的现象,他认为富人出去了,百姓都人心躁动不安,于是将富人又赶回城,从这里可以看出他遇事的镇定,能从大局出发,亲民爱民。后来他采取了他调动军队筑堤护城,让官吏分堵守护的方法,让城市安然无恙。由此从苏轼为了防洪守城,“庐于其上,过家不入”中可以看出苏轼的“忙”是勤于政事,不甘清闲,爱护百姓,能以身作则。可据此概括作答。

【点睛】参考译文

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

【乙】黄河在曹村附近决堤,洪水在梁山泊上泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下,水不断上涨不久就要泄进城里,城墙即将被冲毁,城里的富人争着逃出城去避难。苏轼说:“如果富人都出了城,民心一定会动摇,谁和我一起守城呢?只要有我在这里,就不会让决堤的水毁了城墙。”于是将富人们赶回城中。苏轼到武卫营,把卒长叫出来说:“河水将要冲进城里,事情很紧迫了,你们即使是禁军也要暂且为我效力。”卒长说:“太守您尚且不逃避洪水,我们这些小人应该为您效力。”于是卒长率领他的士兵拿着畚锸出营,修筑东南方向的长堤,堤坝从戏马台起,末尾与城墙相连。雨日夜不停,城墙六尺高度(三版高度)的地方才没有被水没过。苏轼天天住在城上,即使经过家门也不入,派官吏们分别在城墙各处守卫,终于保卫了徐州城。

23.D 24.B 25.B 26.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)苏辙放下筷子叹息,苏轼已经吃完了。

【解析】23.本题考查句子的断句。解答此类题目,给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分,不要把句子割裂开。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿。

A.“黄门置箸而叹”句意为:苏辙放下筷子叹气。“黄门”为主语苏辙,“置”是谓语动词,译为放下,主谓间停顿,改为“黄门/置箸而叹”;

B.“遂至承天寺寻张怀民”句意为:于是(我)前往承天寺寻找张怀民。“遂至承天寺”与“寻张怀民”是连续的两个动作行为,中间应停顿,改为“遂至承天寺/寻张怀民”;

C.“但少闲人如吾两人者耳”句意为:只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。属于倒装句中的定语后置句,停顿时应该将定语独立出来,改为“但少闲人/如吾两人者耳”;

故选D。

24.本题考查文言词语的用法。

A.者:代词,……的人/代词,……的人;

B.而:连词,表修饰/连词,表承接;

C.于:介词,在/介词,在;

D.之:代词,代指汤饼/代词,代指汤饼;

故选B。

25.本题考查对文章内容的理解和分析。

B.“苏家父子二人道旁吃汤饼的事情”表述错误。“东坡先生”指的是苏轼,“黄门公”为苏辙,苏轼与苏辙的关系为兄弟关系;

故选B。

26.本题考查翻译语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。句中重点词:

(1)但,只是;如,像;闲人,清闲的人;耳,罢了。

(2)置,放;箸,筷子;尽,完。

【点睛】参考译文

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】苏轼与弟弟苏辙被贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇,路边有卖面条的人,兄弟二人一起买了面条吃,面条粗得难以吃下去。苏辙放下筷子叹气,而这时苏轼已经吃完面条了。他慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼品尝么?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘只管饮酒,不管它的味道’的道理。”

27.故/更之为愚溪 28. 命名 这 考虑,想到 大概是 29.①我因为愚昧犯了罪,被贬到游水边。

②张怀民也没有睡觉,我们就一起在院子里散步。 30.①苏轼称自己为“闲人”是因为他才华横溢,素有大志,但不被朝廷重用,仕途失意的他落寞,当然也是他自我排遣的旷达胸襟的体现。②柳宗元在文中以“愚”自称,并以“愚”来命名丘、泉、沟等景物,认为自己的处境和秀美的景色一样无人赏识而“无以利世”。因此他是以“愚”自嘲,借“愚溪”比喻自己,透露出被统治者排挤、抱负不能施展的抑郁和愤激。 31.各位游客朋友们好!被贬于此的柳宗元以“愚”来命名丘、泉、沟等景物,愚岛上有嘉木和参差错落的奇异岩石,风景绝佳,乐趣无穷!

【解析】27.考查断句。

句意为:所以我把它改为愚溪。“故”是句首连词,其后应断开。

故断句为:故/更之为恐溪。

28.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

①句意:拿它的这种性能来为它起名字。名,命名。

②句意:现在我的家安在这条溪边。是,这。

③句意:想到没有和我一起作乐的人。念,考虑,想到。

④句意:大概是竹子和柏树的影子。盖,大概是。

29.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

①以,因为。获罪,犯了罪。谪,被贬。

②亦,也。寝,睡觉。相与,共同,一起。步,散步。于,在。中庭,院子里。

30.考查赏析作者情感。

甲文中苏轼称自己为“闲人”,包含着丰富的情感。根据“怀民亦未寝,相与步于中庭”可得:与友人一起散步的悠闲。根据“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影”可得:赏月的欣喜。联系作者被贬黄州的写作背景可知,还有被贬的悲凉。作者称自己为“闲人”,有自嘲之意,从中可以看出作者豁达的胸怀。

乙文以“愚”为线索,把自己的愚和溪水的愚融为一体。明明是风景极佳的地方,可是,“予家是溪”,由于我住在这溪水边,便不能不把愚字强加在溪的头上。明明是“嘉木异石错置,皆山水之奇者”,因为我的缘故也不能不把愚字强加在丘、泉、沟、池、堂、亭、岛的头上。就这样,作者把自己的愚和溪、丘、泉、沟、池、堂、亭、岛等的愚融为一体。从溪、丘、泉、沟、池、堂、亭、岛等的受愚的称号的屈辱,自然也就可以想到作者被统治者排挤、抱负不能施展的抑郁和愤激。

31.考查语言表达,开放类试题,联系甲文内容,言之成理即可。

如:各位游客朋友们,大家好!愚溪本不“愚”,只因为唐代著名文学家柳宗元曾在此地居住,于是就被他命名为愚溪。此地有山有水,有石有岛。美好的树木,奇异的石头,实在是山水奇观!

【点睛】参考译文:

【甲】灌水的北面有一条溪,往东流进潇水。有人说,有个姓冉的曾经住在这里,所以把这条溪叫作冉溪。又有人说,这溪水可以染色,拿它的这种性能来为它起名字,所以又叫它染溪。我由于愚昧而犯了错误,被贬到潇水上边。我喜欢这条溪,沿着溪水往前走二三里,发现了一处风景优美的地方,我就把家安在这里。古代有个愚公谷,现在我的家安在这条溪边,而这条溪还没有确定的名字,当地居民还在为此争论不休,不能不给它改个名宁了,所以我把它改为愚溪。

在愚溪的下面,我买了一个小丘,叫它愚丘。自愚丘向东北走六十步,发现一处泉水,我又买下它自己使用,叫它愚泉。愚泉有六个泉眼,都出在山下的平地,泉水原来部是向上涌出的。泉水合流后弯弯曲曲流向南去,形成了一条沟,我叫它愚沟。我又挑土垒石,堵塞狭窄的泉水通道,围成一个水池,叫它愚池。在愚池东边的厅堂,叫愚堂。愚堂南边的亭子,叫愚亭,愚池的中央有个小岛,叫它愚岛。这一带还有许多美好的树木和奇异的石头,参差交错排列着,这些都是山水奇美的景色,由于我的缘故,都被“愚”字屈辱了。

【乙】元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,原来是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

32.及召对/自言不能/上问/临行有人作诗送卿否 33.A 34.(1)庭院里(月光)如同积水一般澄澈透明,水中仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)(我)没有其他话对他们说,就回头对妻子说:“你就不能学杨处士的妻子作诗送给我吗? 35. 澄澈透明(月光如水) 寂静 夜阑风静 鼻息雷鸣 36.示例:都写于苏轼被贬谪黄州之际,但是他并未沉浸在仕途失意中,而是旷达乐观。《书杨朴事》中,苏轼面对妻儿的大哭,幽默地安慰,可反映出苏轼的心胸豁达,乐观看待人生的得失起伏。

【解析】32.本题考查文言文断句。要根据句意及结构来分析划分停顿。句意:皇上把他召来问话的时候,他自己说不会作诗。皇上问:“你临来的时候有人作诗送给你吗?”“及召对”是状语,“自言不能”是杨朴的对答,“上问”是皇帝的行为,“临行有人作诗送卿否”是皇帝问话的内容。故断为:及召对/自言不能/上问/临行有人作诗送卿否。

33.本题考查古今异义。

A.念:古义,考虑、想到/今义,考虑、想到;

B.但:古义,只是/今义,但是;

C.妻子:古义,妻子和子女/今义,男子的配偶;

D.恨:古义,遗憾/今义,怨恨;

故选A。

34.本题考查句子的翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。重点词:

(1)庭下,庭院里;空明,形容水的澄澈;盖,大概是;

(2)语,告诉;顾,回头看;子,你;作,创作,写。

35.本题考查内容理解。

甲文中“庭下如积水空明,水中藻、苻交横,盖竹柏影也”是景物描写,运用了比喻的修辞,将月光比成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,虚实相生,相映成趣,化无形为有形,突出了月光澄澈透明的特点。

《临江仙》“家童鼻息已雷鸣。敲门都不应”意思是家童鼾声如雷,反复叫门也不应。这里运用以动衬静的写法,以有声衬无声,通过写家僮鼻息如雷、自己的敲门声和谛听到的江水声,衬托出周围夜静人寂的环境。“夜阑风静縠纹平”直接描写深夜的寂静无声。因此丙诗中“鼻息雷鸣”“夜阑风静”突出了夜寂静的特点。

36.本题考查作者情感的分析。

一篇诗文都写于苏轼被贬黄州期间,诗文中表露的作者的人生态度是相同的。乙文的注释“元丰二年苏轼因‘乌台诗案’入狱,第二年被贬至黄州”可知苏轼写此文的时候遭遇贬谪,仕途不顺,人生失意。而根据文章“妻子送余出门,皆哭”也可以看出家人也因作者的贬谪而伤心难受,但根据文章“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎”可知苏轼面对妻子的大哭,不仅没有悲伤,反而拿杨仆的故事安慰自己的妻子不要过分伤心,显得幽默风趣,也可反映出苏轼的心胸豁达,乐观看待人生的苦难。

【点睛】参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】从前经过洛阳,见到李公简,他说:“宋真宗泰山封禅以后,遍寻天下隐者,得知杞(地名)人杨朴,能作诗。皇上把他召来问话的时候,他自己说不会作诗。皇上问:‘你临来的时候有人作诗送给你吗?’杨朴说:‘只有我的小妾作了一首诗。说是:‘且休落魄贪酒杯,更莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮。’”皇上大笑,放他回家,并封他儿子一个官职以养家。我在湖州的时候,因为作诗被下令逮捕坐牢,妻子和儿女送我出门,都大哭。我没有话说,回头对妻子说:“你能不能学杨处士的妻子作诗送给我?”妻子和儿女破涕为笑,我才从家里出来。

37. D D ①怀民也没有睡觉,(我们)一起在庭院中散步。

②即使没有曾经亲身到达那里,应该也不过如此而已吧。 C 38.(1)示例:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”通过丰富的想象,运用拟人手法,将“愁心”比“明月”,将无知无情的明月当成善解人意的知人心,生动形象地表达了诗人的忧愁和无奈,寄托了诗人对友人的怀念和同情。

(2)①李白借月抒发了对贬谪友人的同情与慰藉;苏轼借月抒发了自己仕途失意的落寞、自我排遣的旷达(或赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨);张孝祥中秋时节望金沙堆观月,表达了对月下美景的赞叹之情。②示例:生活中遇到困难、失意时要做一个积极向上、乐观豁达的人。(言之有理即可)

【解析】37.(1)本题考查赏析诗句。

D.三、四两句寄情于景,对被贬的诗友进行由衷的劝勉和宽慰;

故选D。

(2)本题考查文言词语的一词多义。

A.动词,经过;

B.副词,只;

C.形容词,寒冷;

D.指示代词,这里/判断词,是;

故选D。

(3)本题考查的是理解并翻译句子的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点。重点的词有:

(1)寝,睡觉;相与,一起。

(2)虽,即使;尝,曾经;如是,如此。

(4)本题考查文言断句的能力。文言文断句的前提是对文意的领会。首先通读全文,了解文意,依据语境断句。可借助标志性词语断开比较明显的地方,分清谓语动词的界限,注意对称句式,常见虚词的位置及词性,也可借助文段的一些特征巧妙断句。

本句意思是:金沙堆处在洞庭湖和青草湖之间,突出水面有十仞高,四面环绕的水面,距陆地最近的都有几百里远。

因此断句为:沙当洞庭青草之中╱其高十仞╱四环之水╱近者犹数百里。

故选C。

38.(1)本题考查赏析句子。可从拟人、想象、情景交融等手法中任选一个角度赏析。

拟人的角度:句子的意思是:我把我忧愁的心思寄托给明月,希望能随着风一直陪着你到夜郎以西。赋予明月以人的情感行为,希望它陪伴好友,运用拟人的修辞方法,表达对友人的同情与关切。

想象的角度:想象是人在头脑里对已储存的表象进行加工改造形成新形象的心理过程。李白在这首诗中运用奇特的想象,托月寄情,把明月想象成知心人,让它作为自己的替身或知己,伴随着不幸的友人一直去到那夜郎以西边远荒凉的所在。表达了诗人对朋友的怀念和同情。

情景交融的角度:明月本是自然界的景物,诗人在诗句中将自己对友人的同情与关切赋予明月,让明月化身为自己的知己,伴随友人到被贬之地。将明月随人移动之景与对朋友的思念之情巧妙地交融在一起。

(2)本题考查作者情感和谈启示。

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,可联系本诗主题来分析鉴赏。“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”这两句诗李白通过丰富的想象,用男女情爱的方式以抒写志同道合的友情,故而想象奇特;同时给予抽象的“愁心”以物的属性,它竟会随友人到夜郎西,这一拟人化的写法把本来无知无情的明月,竟变成了一个了解自己,富于同情的知心人;她能够而且愿意接受自己的要求,将自己对朋友的怀念和同情带到辽远的夜郎之西,交给那不幸的迁谪者,从而表达作者对友人的关心与怀念之情。

《记承天寺夜游》,通过写景来抒发作者的情感,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨。两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。对澄澈透明的美妙的月色作了生动形象的描绘,透露出作者在贬谪中虽感慨身微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境,表达了作者旷达乐观的胸怀。

《观月记》,纵观全文可以得知,作者首先介绍的是观月的条件,进而是描绘观月之景,字里行间都是对于此时独自金沙堆观月的休闲,因而作者想表达的便是对于月色可人的喜爱,对月下美景的赞叹以及独自赏月悠闲自在的思想情感。

谈启示要结合文章内容和自身实际。李白对朋友的牵挂告诉我们在朋友遭遇挫折的时候,要去关心和劝慰;苏轼的旷达乐观告诉我们生活中遇到困难、失意时要做一个积极向上、乐观豁达的人;张孝祥独自赏月的悠闲自在告诉我们要学会享受独处的快乐。

【点睛】参考译文:

【材料二】元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【材料三】我在八月十五日这一天经过洞庭湖,天空没有一丝云彩,月光皎洁如同白昼。金沙堆处在洞庭湖和青草湖之间,突出水面有十仞高,四面环绕的水面,距陆地最近的都有几百里远。我把船停靠在金沙堆下,退却所有的书童和仆役,独自一人登上金沙堆。沙的颜色是一片纯正的金黄,和洁白的月光争相辉映;湖水好像一只白玉盘,湖沙好像是黄金堆积,放射出明亮的光彩,令人感到身上发寒,双眼发花,仙界的阆风山、瑶台和广寒宫,我虽然不曾亲身到过那些地方,想必应当也如同这里的境界而已。总之,中秋的明月、临水赏月、独自前往和远离众人,在这里全都齐备。于是写下这篇文章作为金沙堆观月的记载。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读