24 愚公移山 对比阅读试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 24 愚公移山 对比阅读试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 84.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-01 17:28:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八上 文言文对比阅读 24 愚公移山

翻译:

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,使道路一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才能往返一次。

河曲的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

阅读文言语段,完成下面小题。

(甲)北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣, 汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

——《愚公移山》

(乙)扁鹊见蔡桓公,立有间,扁鹊曰:“君有疾在腠理①,不治将恐深。”桓侯曰:“寡人无疾。”扁鹊出,桓侯曰:“医之好治不病以为功!”居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肌肤,不治将益深。”桓侯不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肠胃,不治将益深。”桓侯又不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊望桓侯而还走。桓侯故使人问之,扁鹊曰:“疾在腠理,汤熨②之所及也;在肌肤,针石③之所及也;在肠胃,火齐④之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。”居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,已逃秦矣。桓侯遂死。

——《扁鹊见蔡桓公》

注:①腠理:中医学名调,指人体肌肤之间的空院和肌肉、皮肤故理。②汤熨:中医治病的方法之。汤,用热水或药水敷治。熨,用粗盐成艾章等东西外用热数。③针石:古代针灸用的金属针和用石制成的石针,这里指用针刺治病。④火齐:火剂汤,一种清火、治肠胃病的汤药。国司命,传说中掌管生命的神。

1.解释下列句中加点的词。

①始一反焉。 反:_________ ②医之好治不病以为功。 功: ________

③桓侯不应。 应:________ ④桓侯遂死。遂: ________

2.分别概括两文所表达的寓意。

3.简要说明两文在刻画人物形象方法的相同之处。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

……

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(选自《愚公移山》)

【乙】

李冰为蜀郡守,有蛟岁暴,漂垫①相望。冰乃入水戮蛟。己为牛形,江神龙②跃,冰不胜。及出,选卒之勇者数百,持强弓大箭,约曰:“吾前者为牛,今江神必亦为牛矣。我以太白练③自束以辨,汝当杀其无记者。”遂呼吼而入。须臾雷风大起,天地一色。稍定,有二牛斗于上。公练甚长白,武士乃齐射其神,遂毙。从此蜀人不复为水所病。至今大浪冲涛,欲及公之祠,皆弥弥④而去。故春冬设有斗牛之戏,未必不由此也。祠南数千家,边江低圯⑤,虽甚秋潦⑥,亦不移适。有石牛,在庙庭下。唐大和五年,洪水惊溃。冰神为龙,复与龙斗于灌口,犹以白练为志,水遂漂下。左绵、梓、潼⑦,皆浮川溢峡,伤数十郡。惟西蜀无害。

(选自《太平广记》)

【注释】①漂垫:浮沉。②江神龙:指蛟龙。③太白练:像白绢一样的东西。④弥弥:水满的样子。⑤圯(yí):桥。⑥秋潦:秋季因久雨而形成的大水。⑦绵、梓、潼:古代州县名。

4.解释下列加点的词语。

(1)惩山北之塞

(2)渤海之尾

(3)选卒之勇者数百

(4)须臾雷风大起

(5)犹以白练为志

5.用现代汉语写出下列两个句子的意思。

(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

(2)我以太白练自束以辨,汝当杀其无记者。

6.试从体裁、主题、人物形象等角度比较两文的共同之处。

7.下列对乙文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文中“有蛟岁暴”是一个省略句,省略了宾语“百姓”;“有二牛斗于上”是“有二牛于上斗”的倒装。

B.“冰乃入水戮蛟”中的“戮”本义是“杀”,这里表现了李冰心系百姓,勇敢无畏的形象特征。

C.“须臾雷风大起,天地一色”运用环境描写,突出了环境恶劣,营造氛围,为下文李冰与蛟龙斗争做铺垫。

D.西蜀这个地方春冬两季举行的斗牛表演,其起源完全是李冰化为牛进入水中与水患蛟龙拼斗这件事。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

卖蒜老叟

清 袁枚

南阳杨二相公精于拳术,每至演武场传授枪棒,观者如堵。一日,有卖蒜叟,咳嗽不绝声,旁睨而揶揄之。杨大怒,招叟至前,以拳打砖墙,陷入尺许,傲之曰:“叟能如是乎?”叟曰:“君能打墙,不能打人。”杨骂曰:“老奴能受我打乎?打死勿怨!”叟笑曰:“垂死之年,能以一死成君之名,死亦何怨!”老人自缚于树,解衣露腹。杨故取势于十步外,奋拳击之。老人寂然无声,但见杨双膝跪地,叩头曰:“晚生知罪矣。”拔其拳,已夹入老人腹中,坚不可出。哀求良久,老人鼓腹纵之,已跌出一石桥外矣。老人徐徐负蒜而归,卒不肯告人姓氏。

8.下列句中加点词语的解释有误的一项是( )

A.箕畚运于渤海之尾 箕畚:用箕畚装土石 B.虽我之死 虽然

C.旁睨而揶揄之 睨:眼睛斜着看 D.叟能如是乎 这样

9.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 奋拳击之 B.其如土石何 拔其拳

C.河曲智叟亡以应 以拳打砖墙 D.河曲智叟笑而止之 老人徐徐负蒜而归

10.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

(2)哀求良久,老人鼓腹纵之,已跌出一石桥外矣。

11.下列说法不正确的一项是( )

A.甲文段中写太行、王屋二山的高大,运土路程的遥远,说明了移山工程的艰巨,显示了愚公的气魄。

B.甲文除用智叟这个人物与愚公进行对比外,还用遗男“相助”、山神“求告”、天帝“感动”等情节来衬托愚公,从而使愚公形象更加丰满、高大。

C.甲乙两文段都运用了对比手法。甲文段将妻子和愚公进行对比,乙文段将卖蒜老叟与杨二进行对比,突出人物形象。

D.乙文“观者如堵”侧面写出了杨二相公精于拳术,善于炫耀的特点;“大怒”“傲之”“骂曰”等神态及动作描写表现了杨二恃才放旷的特点。

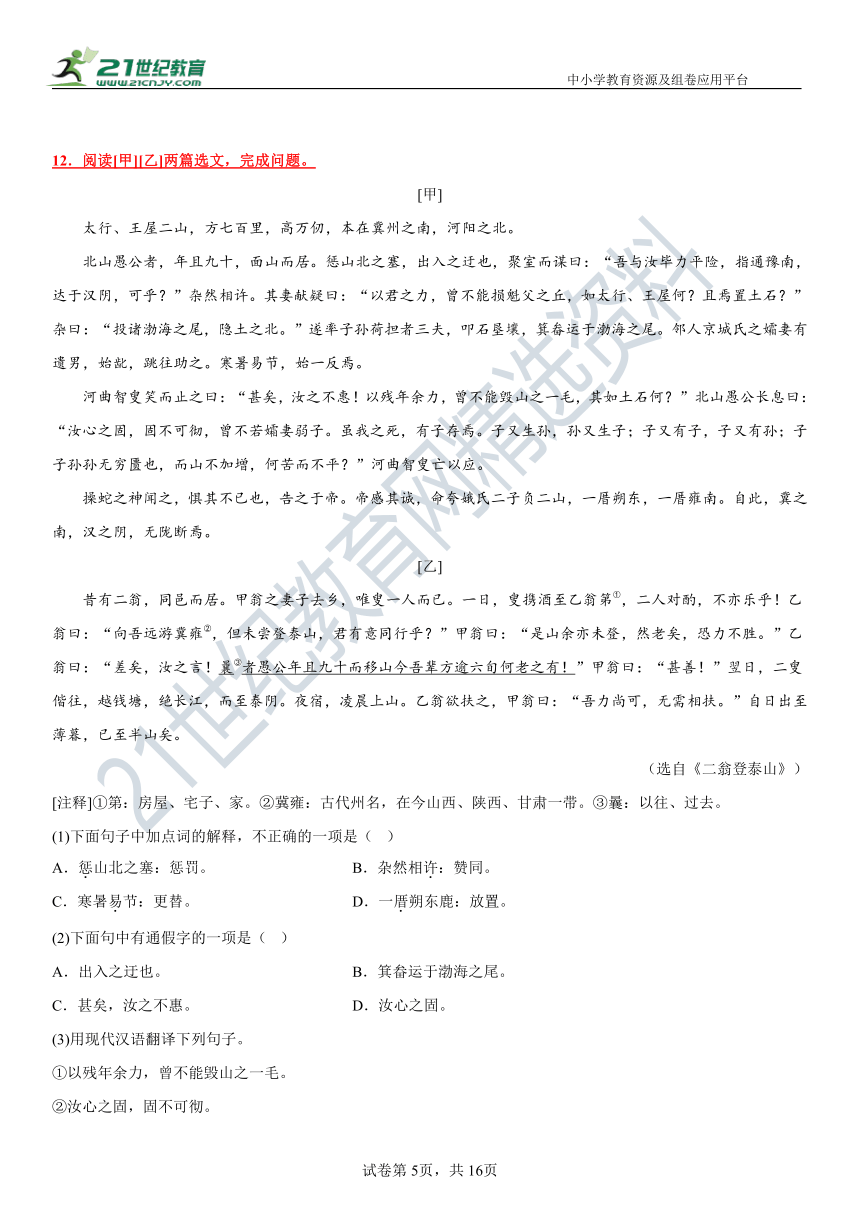

12.阅读[甲][乙]两篇选文,完成问题。

[甲]

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

[乙]

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡,唯叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第①,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:“向吾远游冀雍②,但未尝登泰山,君有意同行乎?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩③者愚公年且九十而移山今吾辈方逾六旬何老之有!”甲翁曰:“甚善!”翌日,二叟偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山。乙翁欲扶之,甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”自日出至薄暮,已至半山矣。

(选自《二翁登泰山》)

[注释]①第:房屋、宅子、家。②冀雍:古代州名,在今山西、陕西、甘肃一带。③曩:以往、过去。

(1)下面句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.惩山北之塞:惩罚。 B.杂然相许:赞同。

C.寒暑易节:更替。 D.一厝朔东鹿:放置。

(2)下面句中有通假字的一项是( )

A.出入之迂也。 B.箕畚运于渤海之尾。

C.甚矣,汝之不惠。 D.汝心之固。

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①以残年余力,曾不能毁山之一毛。

②汝心之固,固不可彻。

(4)下面对选文的理解分析,不正确的一项是( )

A.本文是古代寓言中的名篇,有生动的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。

B.文章先交代故事背景,指出太行、王屋二山的面积、高度和地理位置,为下文移山、负山等情节做铺垫。

C.从“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”可看出,愚公懂得人力是无穷的,移山的事业尽管不可能在一两代人的手里完成,但只要世世代代坚持下去,就一定有完成的希望。

D.文章最后结尾写“操蛇之神”的恐惧心理和天帝命夸娥氏二子移走二山,这是宣扬轮回报应的封建迷信,说明愚公好心有好报。

(5)对文中画线句的停顿划分正确的一项是(限断两处)( )

A.曩者愚公年且九十而移山/今吾辈方逾六旬/何老之有!

B.曩者愚公年/且九十而移山/今吾辈方逾六旬何老之有!

C.曩者愚公年且九十/而移山今吾辈方逾六旬/何老之有!

D.曩者愚公年且九十而移山今吾辈/方逾六旬/何老之有!

(6)结合两篇选文,这两则故事给我们怎样的人生启迪?

13.阅读文言文,完成问题。

【甲】

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。 惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许,其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂白:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】

予少时读书一见辄能诵暗疏①之亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽②饮酒者游,句朔③之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来,颇发愤,自惩艾④,悔前所为;而聪明⑤褒耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎败终⑥,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤苦之劳,而常废于善忘。

嗟夫!敢吾业者,常此二物也。

(节选自秦观《精骑集序》)

【注释】①暗疏:默写。②滑稽:诙谐戏谑。③句朔:十日曰旬,每日初一曰朔。这里指一个月。④惩艾:惩戒。⑤聪明:听力和视力。⑥寻绎数终:从头到尾翻寻几次。

(1)解释文中加点词语的意思。

①且焉置土石

②汝心之固,固不可彻

③汝之不惠

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

②惩山北之塞,出入之迂也。

(3)解释文中,加点词语的意思。

①然负此自放

②殆不如曩时十一二

(4)请用“/”给文中画线的句子断句。

予少时读书一见辄能谛暗疏之亦不甚失

(5)请结合愚公移山精神,对【乙】文中的人物进行劝勉。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

蜀之鄙①有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶③一钵④足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。西蜀之去南海,不知其几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾⑤不如蜀鄙之僧哉!

(节选自《为学一首示子侄》)

【注释】①鄙:边境。②南海:指佛教圣地普陀山,在今浙江定海县东的海上。③瓶:水瓶。④钵;和尚用来盛饭食的器皿。⑤顾:难道,反而。

14.解释下列划横线的词语。

(1)汝之不惠

(2)子何恃而往

(3)吾一瓶一钵足矣

(4)越明年

15.阅读两篇文章,你分别获得了哪些人生的启示?(至少总结两个角度的内容,用自己的话说一说)

16.甲文和乙文在塑造人物形象的方法有什么共同点?试作简要说明。

17.阅读下面诗文,完成问题。

[甲]

竹石

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

[乙]

愚公移山(节选)

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。

……

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也。”河曲智叟亡以应。

(1)甲诗作者是______(人名),清代书画家、文学家。乙文出自《______》一书,教材中我们还学过其中的作品有《______》等。

(2)用现代汉语翻译乙文中画线的句子。

而山不加增,何苦而不平?

(3)下列对甲诗乙文理解不恰当的一项是( )

A.甲诗是诗人为自己的画作《竹石图》所作的一首题画诗。

B.甲诗“咬”字运用夸张手法,突出竹石的顽强与坚定。

C.乙文以河曲智叟的嘲笑和劝阻来反衬愚公移山的坚毅执着。

D.乙文是一篇带有神话色彩的寓言故事。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】

铁杵磨针

磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。

18.用“/”给下面的句子画出朗读停顿。(画一处)

逢 老 媪 方 磨 铁 杵

19.解释下列句子中加点的词语。

(1)寒暑易节( ) (2)方磨铁杵( )

(3)曾不能毁山之一毛( ) (4)太白感其意( )

20.翻译下面的句子。

(1)汝心之固,固不可彻。

(2)太白感其意,还卒业。

21.出自【乙】文的一个成语是________________________,这个成语的意思是什么?联系实际,谈谈你得到怎样的启示?

22.李白勤学苦读,终成诗仙。请再举两个我国古代名人的勤学事例。这两个故事,给你怎样的启示?

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

愚公移山(节选)

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

詹何钓鱼

詹何以独茧丝为纶①,芒②针为钩,荆蓧③为竿,剖粒④为饵,引盈车之鱼于百仞之渊、汩流⑤之中,纶不绝,钩不伸,竿不挠。楚王闻而异之,召问其故。

詹何曰:“曾闻先大夫之言,蒲且子⑥之弋也,弱弓纤缴⑦,乘风振之,连双鸧⑧于云际,用心专,动手均也。臣因其事,放⑨而学钓,五年始尽其道。当臣之临河持竿,心无杂虑,惟鱼之念,投纶沉钩,手无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫⑩,吞之不疑。所以能以弱制强,以轻致重也。大王治国诚能若此,则天下可运于一握,将亦奚事哉?”楚王曰:“善。”

选自《列子·汤问》

【注释】①纶:钓鱼的丝绳。②芒:谷头端细长而尖锐的刺。③荆蓧(diào):楚国产的细竹。④剖粒:剖开的米粒。⑤汩流:湍急的河流。⑥蒲且子:古代善射者。⑦弱弓纤缴: 拉力很小的弓,纤细的丝绳。缴,射鸟时系在箭上的丝绳。⑧连双鸧(cāng):一箭连射两只黄鹂鸟。⑨放:通“仿”。⑩聚沫:聚拢的泡沫。

23.【甲】【乙】两文均选自《列子》, 相传作者是战国时期的______。

24.解释下列句中加点词。

(1)寒暑易节_______

(2)五年始尽其道______

25.对【乙】文画线句意思的理解,最恰当的一项是( )

A.大王治理京城如果能像这样,那么天下就可以握在手心了

B.大王治理国家如果能像这样,那么天下就可以握在手心了

C.大王治理京城果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了

D.大王治理国家果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了

26.根据【甲】【乙】两文的内容,完成填空。

篇目 所叙之事 寄寓之理

【甲】 (1)_____ 克服困难必须下定决心,坚持不懈的奋斗。

【乙】 詹何用特殊的钓鱼方式, 用心专一地钓上了盈车之鱼。 (2)_______

27.【甲】文中“愚公”与“智叟”这两个人物形象运用了对比手法,用智叟的鼠目寸光突出了“愚公”的_______。【乙】文中詹何“以独茧丝为纶,芒针为钩,荆蓧为竿,剖粒为饵,引盈车之鱼于百仞之渊”突出了他的“_______”的才能。(均用四字短语概括)

28.【甲】文结尾写借助神力解决问题,其作用是侧面反映_____________,【乙】文中詹何对楚庄王的答话,意在告诫执政者_____________的道理。

阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(《愚公移山》

【乙】(疏)广既归乡里,日令家供具设酒食,请族人故旧宾客,与相娱乐。数问其家金余尚有几所,趣卖以供具。居岁余,广子孙窃谓其昆弟老人广所爱信者日:“子孙箕及君时颇立产业,今日饮食费且尽。宜从丈人所,劝说君买田宅。”老人即以闲暇时为广言此计,广曰:吾岂老悖不念子孙哉顾自有旧田庐令子孙勤力其中足以供衣食与凡人齐。今复增益之以为赢余,但教子孙怠堕耳。贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。且夫富者,众人之怨也:吾既亡以教化子孙,不欲益其过而生怨。又此金者,圣主所以惠养老臣也,故乐与乡党宗族共飧其赐,以尽吾余日,不亦可乎?”于是族人悦服。以寿终。

(《疏广传》节选)

29.运用所提示的方法,解决乙文中的疑难词语。

方法 词语 示例 加点词的意义

课内外迁移 今日饮食费且尽 年且九十

吾既亡以教化子孙 河曲智叟亡以应

联系现代汉语相应词语 子孙冀及君时颇立产业 希冀

查阅工具书 趣卖以供具 ①趋。②意向。③通“促”,催促。

30.下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( )

A.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田/庐令子孙/勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

B.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力/其中足以供/衣食与凡人齐

C.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供/衣食与凡人齐

D.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

31.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

(2)贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。

32.愚公移山面临哪些困难?

33.“家风”指的是家庭或家族世代相传的风尚、生活作风,是给家中后人们树立的价值准则。请简要概括愚公和疏广的家风。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

[甲]

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂卒子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

[乙]

愚公移山赋(节选)

丘鸿渐

昔太行耸峙,王屋作固。千岩纠纷①,万仞回互②。蓄冰霜而居夏凝结,连源流而飞泉积素。爰③有谆谆④愚叟,面兹林麓。怆彼居之湫隘⑤,惩祁寒之惨毒。激老氏之志,且欲移山。

世人始知愚公之远大未可测矣夸娥之神力何其壮哉!倘若不收遗男之助,荷从智叟之辨,则居当困蒙,往必遇蹇⑥,终为丈夫之浅。今者移山之功既已成,河冀之地又以平,则愚公之道行。客有感而叹曰:事虽殊致,理或相假。

(有删改)

[注释]①纠纷:交错杂乱的样子。②回互:互相遮藏。③爰:语气词。④谆谆:迟钝昏乱又忠谨诚恳的样子。⑤湫(jiǎo)隘:低洼狭小。⑥遇蹇:遭遇困厄。

34.解释下列加点的词。

(1)固不可彻 ___________ (2)河曲智叟亡以应 ___________

35.请运用所学的知识辨析下列“之”字的用法。

(1)虽我之死 ___________ (2)则愚公之道行_____________

36.请用“/”给下面的句子断句。(限画两处)

世 人 始 知 愚 公 之 远 大 未 可 测 矣 夸 娥 之 神 力 何 其 壮 哉!

37.下列对甲文内容理解分析有误的一项是( )

A.写太行、王屋二山之高大,移山运土路程之遥远衬托出愚公的过人胆识与气魄。

B.其妻献疑与智叟讥笑形成对比,突显愚公之妻支持移山的坚定立场和决心。

C.遗男“助之”与智叟“止之”对比鲜明,显示出智叟目光短浅、态度消极。

D.愚公移山的故事非常神奇,也很特别,但其反映的道理却具有普遍的意义。

38.将文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)惩山北之塞,出入之迂也。

(2)事虽殊致,理或相假。

39.甲、乙两文都写到了愚公移山的原因,请用原文回答。

40.甲、乙两文都写到太行山、王屋山的高大,但两文的详略安排有所不同,请简要概括。

41.阅读完成问题。

【甲】

愚公移山(节选)

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

(选自《列子》)

【乙】

惜鹳智

子游①为武城宰②,郭门之垤③有鹳,迁其巢于墓门之表④。墓门之老⑤以告曰:“鹳,知天将雨之鸟也。而骤⑥迁其巢,邑⑦其大水乎?”子游曰:“诺⑧。”命邑人悉具舟以俟⑨。居数日,水果大至,郭门之垤没⑩而雨不止。水且及于墓门之表,鹳之巢翘翘然 ,徘徊长唳 ,莫知其所处 也。子游曰:“悲哉!是亦有知 矣,惜乎其未远也!”

(选自《郁离子》)

【注】①[子游]孔子的学生,姓言名偃。②[武城宰]武城县的长官。③[郭门之垤]城门外的小土山。④[表]石碑。⑤[墓门之老]看守坟墓的老人。⑥[骤]突然。⑦[邑]县的别称。⑧[诺]表同意。⑨[俟]等待。⑩[没]淹没。 [翘翘然]危险的样子。 [徘徊长唳]鹳鹊在巢边盘旋哀号。 [莫知其所处]不知道栖止在哪里。 [知]见识,见解。

(1)句中加点字意思都相同的一项是( )

A.冀州之南 墓门之表

B.面山而居 居数日

C.且焉置土石 水且及于墓门之表

D.河曲智叟笑而止之曰 郭门之垤没而雨不止

(2)翻译文中画线句子,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是( )

【甲】河曲智叟亡以应。

翻译:河曲智叟无话可答。

理解:智叟觉得愚公实在难以沟通,一意孤行,所以决定不再回应。

【乙】命邑人悉具舟以俟。

翻译:命令武城县里的人都准备好船,等待即将到来的洪水。

理解:得到墓门之老的提醒后,子游做好妥善安排,让百姓注意防灾。

(3)【甲】文中愚公对智叟的评价和【乙】文中子游对鹳的评价分别是怎样的?结合两篇寓言故事,说说你对“智慧”的认识。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 同“返”,往返。 功绩,成绩。 答应,理睬。 于是,就。 2.甲文告诉人们,只要认识事物发展的客观规律,充分发挥人的主观能动性,不怕艰难困苦,勇敢坚持斗争,就能够改造客观世界。

乙文提醒人们,要善于听取他人意见,要懂得见微知著,防患于未然,不要讳疾忌医。 3.示例一:通过对比,突出人物性格。智叟的目光短浅与愚公的目光长远、大智大勇形成鲜明对比,突出愚公有远大抱负、有坚定信念、不畏艰难。扁鹊的反复劝说与桓公不以为意的态度形成鲜明对比,刻画出人物的不同特点:扁鹊尽心负责、医术高明,而桓公骄横自大、讳疾忌医。

示例二:运用对话,表现人物性格。愚公与家人和智叟的对话,表现愚公面对困难,无所畏惧的精神,突出他高大的形象。扁鹊耐心进谏,道出桓侯患病的各个发展阶段及其相关治疗方法,表现其医术高明和善意规劝,桓公说“寡人无疾”,突出桓公讳疾忌医的严重程度,固执、自信的形象跃然纸上。

【解析】1.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:才能往返一次。反:同“返”,往返。

(2)句意为:医生喜欢给没有病的人治病,把治好病当作自己的功劳!。功:功绩,成绩。

(3)句意为:蔡桓公不理睬他。应:答应,理睬。

(4)句意为:蔡桓公于是病死了。遂:于是,就。

2.本题考查寓意。

结合甲文“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”可知,事物是发展的,只要我们认识事物发展的客观规律,充分发挥人的主观能动性,不怕艰难困苦,勇敢坚持斗争,就能够改造客观世界。乙文讲述了蔡桓公讳疾忌医,最后病入骨髓、体痛致死。提醒人们,要善于听取他人意见,要懂得见微知著,防患于未然,不要讳疾忌医。

3.本题考查刻画人物形象方法。

示例一:通过对比,突出人物性格。甲文,结合“甚矣, 汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”可知,这里写出了智叟的目光短浅与愚公的目光长远、大智大勇,二者形成鲜明的对比,突出了愚公的远大抱负、有坚定信念、不畏艰难。乙文,“君有疾在腠理,不治将恐深”“君之病在肌肤,不治将益深”“君之病在肠胃,不治将益深”写扁鹊的反复劝说,“寡人无疾”“桓侯不应”“桓侯又不应”写桓公不以为意的态度,二者形成鲜明的对比,突出了扁鹊的尽心负责、医术高明,桓公的骄横自大、讳疾忌医。

示例二:运用对话,表现人物性格。甲文,“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”表现愚公面对困难,无所畏惧的精神,突出他高大的形象。乙文,“君有疾在腠理,不治将恐深”“君之病在肌肤,不治将益深”“君之病在肠胃,不治将益深”写扁鹊的反复劝说,道出桓侯患病的各个发展阶段及其相关治疗方法,表现其医术高明和善意规劝,“寡人无疾”表现了桓公的固执、自负、讳疾忌医。

【点睛】参考译文:

(甲)北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,使道路一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才能往返一次。

河曲的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

(乙)扁鹊进见蔡桓公,在蔡桓公面前站了一会儿,扁鹊说:您的肌肤纹理之间有些小病,不医治恐怕会加重。蔡桓公说:我没有病。扁鹊离开后,蔡桓公说:医生喜欢给没有病的人治病,把治好病当作自己的功劳!过了十天,扁鹊再次进见蔡桓公,说:您的病在肌肉里,不及时医治恐将会更加严重。蔡桓公不理睬他。扁鹊离开后,蔡桓公又不高兴。又过了十天,扁鹊再一次进见蔡桓公,说:您的病在肠胃里了,不及时治疗将要更加严重。蔡桓公又没有理睬。扁鹊离开后,蔡桓公又不高兴。又过了十天,扁鹊远远地看见桓侯,掉头就跑。蔡桓公特意派人问他。扁鹊说:小病在皮肤纹理之间,汤熨所能达到的;病在肌肉和皮肤里面,用针灸可以治好;病在肠胃里,用火剂汤可以治好;病在骨髓里,那是司命神管辖的事情了,大夫是没有办法医治的。现在病在骨髓里面,因此我不再请求为他治病了。过了五天,蔡桓公身体疼痛,派人寻找扁鹊,这时扁鹊已经逃到秦国了。蔡桓公于是病死了。

4.(1)苦于(2)边上(3)士兵(4)片刻(一会儿)(5)标志(标记、记号) 5.(1)凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋两座山怎么样呢?

(2)我把一条大白绢带系在头上,你们好辨别,去射杀那个没有记号的。 6.参考:(1)两文都具有神话色彩。甲文中李冰化变成牛化为龙与蛟龙拼斗;乙文中两座山最后被天神相助移走。(2)两文都反映了古人敢于与恶劣自然环境作斗争的英勇气魄。甲文中愚公不满两座山阻寨,出门绕远决心移山;乙文中李冰作为郡守面对蛟龙危害百姓誓杀蛟龙。(3)在改造恶劣自然环境的过程中两文主人公都充演智慧。甲文中的愚公移山前对于士石的堆放的难题早有安排,用发展的眼光看待人力不足的问题;乙文中李冰化作牛与蛟龙拼斗在头上系上白绢以方便勇士辨认。 7.D

【解析】4.本题考查文言词语在文中的含义,解释词语时要注意文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

(1)句意:苦于山区北部的阻塞。惩,苦于;

(2)句意:渤海的边上。尾,边上;

(3)句意:挑选了好几百名勇敢的士兵;卒,士兵;

(4)句意:一会儿风雷大作。须臾,片刻,一会儿;

(5)句意:还是以白绢带为标志。志,标志,记号。

5.本题考查文言文语句的翻译。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)重点词有:以,凭借;曾,用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……都……”;如……何,把……怎么样。

(2)重点词有:第一个“以”,把;第二个“以”,来;辨,分辨;无记者,没有标志的那个。

6.本题考查对文言文内容的比较理解。

根据甲文“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南”与乙文“己为牛形,江神龙跃”可知,两篇文章出现了神鬼变形的内容,在体裁上都富有神话色彩;

根据甲文“惩山北之塞,出入之迂也”“帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉”与乙文“李冰为蜀郡守,有蛟岁暴,漂垫相望”“左绵、梓、潼,皆浮川溢峡,伤数十郡。惟西蜀无害”可知,在主题上,甲文愚公是为了改变出入阻隔的地理阻碍,乙文李冰是为了改变年年水害的侵扰,两文共同反映了古人敢于与恶劣自然环境作斗争的英勇气魄;

根据甲文“投诸渤海之尾,隐土之北”与乙文“我以太白练自束以辨,汝当杀其无记者”可知,在对抗恶劣自然环境的过程中,愚公与李冰虽然都遇到了困难,但各自都想出了对应的方法去解决,共同反映出两位主人公的智慧,表现出二人坚忍顽强、百折不挠的精神品质。

7.本题考查对文言文内容的理解。

D.有误,根据乙文“故春冬设有斗牛之戏,未必不由此也”可知,这里是对春冬两季举行的斗牛表演起源进行的推测,并不确定。“其起源完全是李冰化为牛进入水中与水患蛟龙拼斗这件事”过于绝对;

故选D。

【点睛】参考译文

【甲】

传说中的太行、王屋两座山,周围七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,可以吗?”家人纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

……

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从此以后,冀州的南部,直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】

李冰在蜀郡做郡守的时候,有一条蛟龙年年兴风作浪,百姓们常常浸漂水中,遥遥相望。李冰于是下水杀它,欲为民除害。他自己化作一头牛,那江神龙上下跃动;李冰难以取胜。等到回到岸上,他挑了好几百名勇敢的士兵,拿着强弓大箭,事先约定说:“我在刚才变成一头牛,现在江神必定也会变成一头牛,我把一条大白绢带系在头上,你们好辨别,去射杀那个无记号的。”李冰呼吼着进入水中。顷刻之间,风雷大作,天地变成一样的颜色。稍稍平静下来,只见两头牛正在岸上拼斗。李冰头上的绢带又长又白,十分醒目;士兵们便举起箭来,一齐射向江神,它当即毙命。从此,蜀郡的老百姓再也没有受过水患。直到现在发洪水的时候,那浊浪眼看就要冲及李冰祠堂了,却又减弱下来,向远处滚滚流去。另外,春冬两季举行的斗牛表演,未必不是起源于这件事。李冰祠南边有好几千户人家,房屋、桥梁均很低矮,虽然显得非常破败荒寂,也都不搬迁。那里有石牛,在庙庭下面。唐代太和五年,洪水泛滥。李冰化作一条龙,又同蛟龙在都江堰的入口处杀起来,还是以白绢带为标志,顺水而下。江东的绵、梓、潼诸州大水溢满了所有的河流峡谷,几十个郡都受了灾,只有西蜀安然无恙。

8.B 9.D 10.(1)你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连寡妇和小孩都比不上。

(2)杨二向老人哀求了很久,老人才鼓起肚子放开杨二,只见杨二已经跌到一座石桥底下了。 11.C

【解析】8.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

B.有误。句意:即使我死了。虽:即使;

故选B。

9.考查一词多义。

A.主谓之间,取消句子独立性/代词,指卖蒜老叟;

B.助词,加强反问语气/代词,他的;

C.连词,来/介词,用;

D.表修饰关系/表修饰关系;

故选D。

10.考查学生对文言文句子的翻译能力。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。注意重点词的解释:

(1)汝,你;心,思想;固,顽固;彻,通;曾,副词,加强否定语气,可译为“连……也……”,常与“不”连用。

(2)良久,很久;鼓腹,鼓起肚子;纵,放。

11.考查对文言文内容的正确理解与分析。

C.有误。甲文将“愚公”和“智叟”对比,说明愚公并不愚,智叟并不智,并没有“将妻子和愚公进行对比”;

故选C。

【点睛】参考译文:

愚公移山

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

卖蒜老叟

南阳县有个叫杨二的,精通拳术,每当他在演武场传授枪棒时,观看的人像一堵墙一样多。有一天,有一个卖蒜的老人,不停地咳嗽,斜着眼睛看,还出言嘲笑他。杨二听说后大怒,把老人叫过来,在他面前用拳头打砖墙,拳头陷入砖墙一尺多,然后轻视地对老人说:“老头你能够像我这样吗?”老人说:“你(这样也就)能打墙壁,却不能打人。”杨二更加生气了,怒喝道:“老家伙你能让我打上一拳吗?被打死了不要怨恨我。”老人笑着说:“我一个老头都快要死了,能够用我的死成全你的名声,死又有什么可怨恨的呢?”老人把自己捆在树上,脱掉衣服露出肚皮,杨二于是特意在十步外摆好姿势,举起拳头奋力向老人打去。老人一点声音也没有发出,只看到杨二突然跪倒在地,向老人磕着头说:“晚辈知道错了。”当杨二想拔出拳头,却发现已经被夹在老人的肚子里,动弹不得。杨二向老人哀求了很久之后,老人才把肚子一挺放开杨二,只见杨二已经摔得翻过一座桥了。老人慢慢地背着他的蒜回去了,始终也不肯告诉大家他的名字。

12.(1)A

(2)C

(3)①就凭你残余的岁月、剩下的力气,连山上的一棵草都动不了。

②你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。

(4)D

(5)A

(6)无论遇到什么困难,只要有恒心、有毅力地做下去,就有可能成功。

【详解】(1)本题考查文言实词。

A.句意:他苦于山区北部的阻塞。惩:苦于;

B.句意:大家纷纷表示赞同。许:赞同;

C.句意:冬夏换季。易:更替;

D.句意:一座放在朔方的东边。厝:放置;

故选A。

(2)本题考查文言通假字。

C.句意:你真的太愚蠢了!惠:通“慧”,聪明。不惠:指愚蠢;

故选C。

(3)本题考查文言语句的翻译。

答题时先要理解重点词语的意思,然后初步翻译,再根据现代汉语的习惯进行调整,做到文从字顺。直译为主,意译为辅。重点词有:

①以:凭借;残年:残余的岁月,指年老;余力:剩下的力气;曾:副词,加强否定语气,可译为“连……也……”,常与“不”连用;

②固:顽固;彻:改变。

(4)本题考查文章内容的理解。

D.文章最后结尾写“操蛇之神”的恐惧心理和天帝命夸娥氏二子移走二山,是赞扬愚公的坚持不懈的精神,他的恒心和毅力感动了天地,终于移山成功。此项“这是宣扬轮回报应的封建迷信”说法有误;

故选D。

(5)本题考查文言断句。

断句时先要弄清句子的意思,再根据句意、语法分析判断句子的停顿。

本句的意思是:以前的愚公九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十来岁,哪里老呢!这句话是老者用愚公的事例鼓励朋友。“曩者愚公年且九十而移山”陈述愚公的事例,故此断开。“今吾辈方逾六旬”分析两人现今的年龄才六十来岁,精力尚可,故此断开。“何老之有”通过反问,增强两人登泰山的信心。可据此断句为:曩者愚公年且九十而移山/今吾辈方逾六旬/何老之有!

故选A。

(6)本题考查文章的阅读感悟。

【甲】文中年近九十的愚公带领家人移山,不畏困难,坚持不懈,最终实现愿望,“冀之南,汉之阴,无陇断焉”;【乙】文中两个老翁不惧年迈,凭着锲而不舍的精神和顽强的意志,“自日出至薄暮,已至半山矣”,最终成功登泰山。他们的经历告诉我们,只要心中确定了目标,又付诸行动,坚持不懈地做下去,就一定能成功!

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

手中拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,于是向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东边,一座放在雍州的南边。从这以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】从前有两个老翁,住在同一个巷子里,甲老翁的妻子、子女离开故乡,只有他自己而已。一天,他带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐!乙翁说:“以前我曾去冀、雍两州远处交游,但没有登过泰山,你能不能和我一起去呢?”甲翁说:“那山我也没有登过,然而老了,恐怕力气不够。”乙翁说:“你说的不对!以前的愚公,九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十来岁,哪里老呢!”甲翁说:“那太好了。”第二天,两个老人都去了,走过钱塘,渡过长江,走到泰山脚下。晚上住下休息,凌晨上山,乙翁要扶他,甲翁说:“我的力气还可以,不用互相搀扶。”从太阳出来到薄暮降临,已经爬到半山腰了。

13.(1)①哪里;②顽固;③同“慧”,聪明。

(2)①子子孙孙没有穷尽,然而山却不会增加高度,何必担忧挖不平?

②(他)苦于山的北面交通堵塞,出来进去(都要)绕路。

(3)①凭借;②从前。

(4)予少时读书/一见辄能谛/暗疏之/亦不甚失。

(5)示例:想干成任何事业,就务必保持坚韧不拔的恒心,锲而不舍,持之以恒。学习更是如此,切不可三天打鱼,两天晒网,即使有很强的记忆力,不勤奋努力读书,学业也终将会被荒废。即使你现在听力和视力不如以前,但你能坚持不懈,学业也终会有所成,只是时间的问题而已。

【详解】(1)本题考查文言实词含义的理解。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:况且把土石放到哪里去呢?焉,哪里。

②句意为:你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。固,顽固。

③句意为:你不聪明。惠,同“慧”,聪明。

(2)本题考查文言文句子翻译。

翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①中重点词语有:匮,尽;苦,愁。

②中重点词语有:惩,苦于;迂,绕远。

(3)本题考查文言实词含义的理解。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:但是我却凭借此放纵自己。负,凭借。

②句意为:几乎不如年轻时候的十分之一二。曩,从前。

(4)本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这个句子的大意是:我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵的下。默写一遍,也没有大的差错。

“予少时读书”点明读书的时间,“一见辄能诵”表示记忆力很好,可以很快地背诵,“暗疏之亦不甚失”进一步强调自己理解得也透彻,可以默写。

据此断句为:予少时读书/一见辄能谛/暗疏之/亦不甚失。

(5)本题考查内容理解和见解阐述。

示例:甲文《愚公移山》叙述了愚公不畏艰难,坚持不懈,挖山不止,要移走挡在家门口的两座大山,最后感动天帝而将山挪走的故事。根据“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”,可知两座山非常的高大,愚公想要移山困难重重,但愚公无所畏惧,体现了患公不怕吃苦、不惧怕任何困难的精神;根据“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴”可知愚公先制定目标,目标明确;根据“寒暑易节,始一反焉”虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”,可知愚公具有矢志不移、坚持不懈、脚踏实地、持之以恒的实干精神。

乙文叙述了秦观年少时凭记性好贪图玩乐,时学时辍,年长又因善忘而毁坏学业的事。

可从愚公的坚持不懈、脚踏实地、持之以恒的精神对秦观进行劝勉,告诉他学习亦如惠公移山,需要持之以恒,脚踏实地,不能三天打鱼,两天晒网,而导致学业的败坏。做任何事情都要有目标,决心、毅力,坚持到底就会成功,否则将一事无成,虽然现在记忆大不如前,但只要一直坚持勤奋读书,也终有所成。

示例:虽然天资聪颖,但不勤奋,年纪大了,视力、听力、记忆力都会下降,读书需要坚持不懈、脚踏实地、持之以恒的精神,否则将一事无成。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州的南边,黄河的北边。

北山一位叫愚公的人,年纪将近九十岁,面对着山居住。(他)苦于山的北面交通堵塞,出来进去(都要)绕路,就聚集全家来商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,(使道路)一直通向豫州的南部,到达汉水南岸,可以吗?”(大家)纷纷表示赞成。他的妻子提出疑问说:“凭借您的力量,连魁父这座小山都不能铲平,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”众人纷纷说:“把它扔到渤海的边上去,隐土的北面。”于是(愚公)率领子孙中(能)挑担子的三个人(上了山),凿石掘土,用箕畚装了(土石)运到渤海的边上,邻居姓京城的寡妇有个孤儿,才七八岁,也跳跳蹦蹦前去帮助他们。冬夏换季,(他们)才往返一次。

河曲智叟(知道这件事后)嘲笑并阻止愚公,说:“你太不聪明了!就凭你残余的年岁和剩下的力量,甚至不能毁掉山上的一棵草木,又能把山上的泥土、石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,还不如寡妇、孤儿。即使我死了,我还有儿子在;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽,然而山却不会增加高度,何必担忧挖不平?”河曲智叟没有话来回答。

手里拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,向天帝报告了这件事。天帝被他的诚心所感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背负着两座山,一座放在朔东,一座放在雍南。从此,冀州的南部,(到)汉水南岸,没有高山阻隔了。

【乙】我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵的下,默写一遍,也没有大的差错。但是我却凭借此放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐,一个月的时间,没有几天在阅览书卷。所以虽然我有较强的记忆力,但是学业却因为我的不勤奋给荒废了。

等到数年之后,我开始发奋读书,用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如年轻时候的十分之一二,现在每当看到一手书卷,一定要反复推敲多次才能懂,合上书卷便感到茫然而无所适从,这样反复读都记不住。所以现在虽然有了勤苦的用功,学业却因为健忘荒废了。

啊!荒怠学业的,就是不勤奋和善忘啊。

14.(1)惠:同“慧”,聪明。(2)恃:凭借、依靠。(3)足:足够。(4)越:到。 15.示例:甲文:只要下定决心,坚持不懈地顽强拼搏,任何困难都是可以克服的。要树立远大的理想抱负,对自己有坚定的信心,才有可能成功。

乙文:不仅要树立奋斗的目标,更要有百折不挠、知难而进的精神,才能实现目标。只要肯做,那困难的事情也变得容易了;如果不做,那容易的事情也变得困难了。 16.示例:运用对比(衬托)的写法。用智叟的平庸愚蠢、鼠目寸光衬托愚公的不畏艰险、大智大勇、有宏伟抱负和坚定信念。用富者犹豫畏缩、终未能行衬托贫者意志坚定、知难而上、敢想敢做。

【解析】14.考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:你真的太愚蠢了。惠,同“慧”,聪明;

(2)句意:您凭借着什么去呢?恃,凭借、依靠;

(3)句意:我只需要一个盛水的水瓶一个盛饭的饭碗就足够了。 足:足够;

(4)句意:到了第二年。越,到。

15.考查对文章内容的理解和感悟启示。

根据甲文中的“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也”可知,愚公不仅有移山的志向,而且有实际的行动,打算世世代代挖下去。说明人一定要树立远大的志向,还要有实际的行动。

根据乙文中的“吾一瓶一钵足矣”“越明年,贫者自南海还”可知,贫者不仅有去南海的志向,而且有实际的行动,果真到了南海,第二年自南海回来。说明难易与成败并没有必然的联系。有志者事竟成,只要能坚定地朝既定的目标走去,必定是可以达到终点的。决定事物成败的,是内在因素,而不是客观条件。

16.考查写作手法的理解。

结合甲文中“河曲智叟笑而止之……北山愚公长息曰:‘汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?’河曲智叟亡以应”可知,《愚公移山》用智叟不“智”与愚公不“愚”进行对比,以智叟的平庸愚蠢、鼠目寸光衬托愚公的不畏艰险、大智大勇、有宏伟抱负和坚定信念。

结合乙文中“富者曰:‘子何恃而往?’曰:‘吾一瓶一钵足矣。’富者曰:‘吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!’越明年,贫者自南海还”可知,《为学》用贫和尚的“立志而为”和富和尚的“无志不为”进行对比,以富者犹豫畏缩、终未能行衬托贫者意志坚定、知难而上、敢想敢做。

由此可知,两文都运用了对比(衬托)的写法。

【点睛】参考译文:

甲

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

乙

四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,其中一个富裕。穷和尚对有钱的和尚说:“我想要到南海去,你看怎么样?”富和尚说:“您凭借着什么去呢?”穷和尚说:“我只需要一个盛水的水瓶一个盛饭的饭碗就足够了。”富和尚说:“我几年来想要雇船沿着长江下游而(去南海),尚且没有成功。你凭借着什么去!”过了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。富和尚的脸上露出了惭愧的神情。四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

17.(1) 郑燮 列子 汤问 两小儿辩日

(2)可是山不会增高加大,还担心挖不平吗?

(3)B

【详解】(1)本题考查常识积累。

甲诗作者是清代诗人郑燮(郑板桥)的《竹石》中的诗句。郑板桥(1693年11月22日—1766年1月22日),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州。清代书画家、文学家。

乙文出自《列子 汤问》,《列子·汤问》出自《列子》,《列子》一书相传是战国时列御寇所著。《汉书艺文志》著录《列子》早已散佚。全书共8篇,134则,内容多为民间传说、寓言和神话故事。我们还学过其中的作品有《两小儿辩日》,选入六年级下册语文教材。

(2)本题考查文言文句子翻译。

翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

重点词语有:而,可是。何苦,担心什么。平,铲平。

(3)本题考查理解诗文内容。

B.用“咬”字,把岩竹拟人化,传达出它的神韵和它顽强的生命力。题干中“甲诗‘咬’字运用夸张手法”错误。

故选B。

【点睛】参考译文:

[乙]太行、王屋两座大山,四周各七百里,高七八百千丈。本来在冀州的南部、河阳的北边。

……

智叟笑着阻止愚公说:“你真是太不聪明了。凭你残余的岁月剩余的力气,连山上的一根草木都动不了,又能把泥土和石头怎么样呢?”愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到不能改变的地步,连寡妇孤儿都不如。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽的,可是山不会增高加大,为什么还担心挖不平呢?”智叟无言而对。

18.逢/老媪方磨铁杵。 19. 更替 正在 草木 被……感动 20.(1)你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。

(2)李白被她的想法所感动,回去后终于完成了自己的学业。 21.铁杵磨针,比喻只要有决心,肯下工夫,多么难的事情也能做成功。我们在学习中,只要有恒心,认真努力,就一定能取得好成绩,实现我们美好的理想。 22.匡衡凿壁偷光/孙康映雪照读/车胤囊萤读书等。做任何事情要有恒心、有毅力,这样才能成功。

【解析】18.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。

句意:遇见一位老妇人正在磨铁棒。

本句省略主语“他”,“逢”为谓语,“老媪方磨铁杵”为宾语;本句应在谓语后断一处;

故断为:逢/老媪方磨铁杵。

19.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:冬夏换季。易:更替;

(2)句意:正在磨铁棒。正在;

(3)句意:连山上的一棵草都动不了。毛:草木;

(4)句意:李白被她的精神感动。感:被……感动。

20.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)汝:你;心:指思想;固:顽固;彻:通达,这里指改变;

(2)感:被……感动;意:想法;卒业:完成学业。

21.本题考查成语识记。

根据“逢老媪方磨铁杵”“欲作针”可知,此成语是“铁杵磨针”,比喻只要有决心,肯下工夫,多么难的事情也能做成功。我们在学习时,应该有恒心有毅力,朝着目标不断努力,坚持不懈,就会有所收获。

22.本题考查文学常识及启示。举两个我国古代名人的勤学事例即可,同时点明带给自己的启示。

示例:孙敬“头悬梁”和苏秦“锥刺股”的故事。启发我们要珍惜时间,坚持不懈的努力,勤奋刻苦学习,我们才会学有所成。

【点睛】【甲】参考译文:

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草木都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

手中拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,于是向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东边,一座放在雍州的南边。从这以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】参考译文:

磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人正在磨铁棒,于是问她在干什么,老妇人说:“我想把它磨成针。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。那老妇人自称姓武。现在那溪边还有一块武氏岩。

23.列御寇 24. 交换 全部 25.D 26. 愚公在智叟的嘲笑下前赴后继挖山不止,最终感动神灵搬掉两座大山的故事 做事时,有时能以柔克刚,以弱制强,做任何事都要讲究方法,好的方法能起到事半功倍的作用。 27. 大智大勇 以柔克刚 28. 侧面反映了愚公的决心不可动摇,反映了古代劳动人民的美好愿望; 意在告诫执政者修养自身,才是治理好国家的根本这个道理

【解析】23.本题考查文学常识。

《列子》又名《冲虚真经》,相传战国列御寇所著,属于道家的一部经典著作。其思想主旨近于老庄,追求了一种冲虚自然的境界。其中的种种名言及寓言故事里,都体现了道家对精神自由的心驰神往,而它宏阔的视野、精当的议论和优美的文笔又使人领略到子学著述隽秀、凝炼而警拔的散文之美。据此此空应填:列御寇。

24.本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

(1)句意为:冬夏换季。易:交换。

(2)句意为:五年才完全弄懂其中的道理。尽:完全、全部。

25.本题考查文言句子翻译。翻译时,要做到字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主,注意重点字词的翻译。

画线句“大王治国诚能若此,则天下可运于一握”意为:大王治理国家果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了;

故选D。

26.本题考查文章情节的概括及情感主旨。此类题目,在理解文章大意的基础上,概括主要事件,并体会其中寄寓的情感主旨即可。

通读甲文可知,主要讲了北山愚公面对大山的阻塞,动员家中人员以人力移山,即使面对河曲智叟的嘲笑,依旧前赴后继地挖山不止,最终感动神灵搬掉两座大山的故事。启示我们克服苦难必须下定决心,坚持不懈地奋斗。通读乙文可知,文章主要讲了詹何用特殊的钓鱼方式,用心专一地钓上了盈车之鱼,联系文章第二段“当臣之临河持竿,心无杂虑,惟鱼之念,投纶沉钩,手无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫⑩,吞之不疑。所以能以弱制强,以轻致重也”可知,詹何用心专一,采用合适的方法钓鱼颇丰,告诉我们做事要讲究方法,才能达到以柔克刚、以弱胜强的效果,起到事半功倍的作用。

27.本题考查人物形象的分析。

①空,甲文中“河曲智叟笑而止之曰:‘甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?’”可以看出,智叟面对愚公移山的行为,不思考其长久的可能性,而直接予以否定,联系后文愚公的回答“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”可知,愚公认为只要世世代代坚持下去,山总有移完的一天。通过两人的语言及行为对比,以智叟的鼠目寸光突出了愚公的大智大勇。故此空填:大智大勇。

②空,乙文中的詹何“用单股的蚕丝做钓鱼的丝绳,用芒刺做钩,用细竹做钓竿,用剖开的米粒做为钓饵,在有百仞深的深渊中、湍急的河流里钓到的鱼可以装满一辆车”,联系后文中“所以能以弱制强,以轻致重也”可知,詹何之所以能够做到如此的原因在于其能够以弱胜强、以轻致重。故空填:以柔克刚。(意对即可。)

28.本题考查文章内容的理解。

①空,甲文结尾借神力解决问题,具有浓厚的神话色彩,富有浓厚的想象力。愚公的行为感动了天帝,表达了人类征服自然的理想和为理想而献身的精神,从侧面反映了愚公的决心不可动摇,寄托了古代人民的美好愿望,反映了我国古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,更加突出了故事的主题。

②空,结合乙文中詹何对楚庄王的答话“大王治国诚能若此,则天下可运于一握,将亦奚事哉?”可知,詹何利用自己以特殊的钓鱼方式,用心专一地钓上了盈车之鱼的示例,劝诫执政者要修养自身,才能治理好国家。

【点睛】参考译文:

【甲】

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

【乙】

詹何用单股的蚕丝做钓鱼的丝绳,用芒刺做钩,用细竹做钓竿,用剖开的米粒做为钓饵,在有百仞深的深渊中、湍急的河流里钓到的鱼可以装满一辆车,钓丝还不断,钓钩没有被扯直,钓竿没有被拉弯。楚国的国王听说了这件事觉得很惊异,就把他叫来问他原因。

詹何说:“听我已经逝去的父亲说过,古代善射的人蒲且子射箭,曾经用拉力很小的弓、纤细的丝绳,顺着风一射,一箭连射两只在云间的黄鹂鸟,(因为)用心专一,用力均匀的原因啊。我按照他的这种做法,模仿着学习钓鱼,五年才完全弄懂其中的道理。现在我在河边持竿钓鱼时,心中不思虑杂事,只想鱼,丢线沉钩,手上用力均匀,外物不能扰乱(我的心神)。鱼看见我的钓饵,就像看见尘埃或聚集的泡沫一样,吞食它不会怀疑。所以我能以弱制强,以轻御重啊。大王您治理国家果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了,还能有什么对付不了的吗?”楚王说:“说的好。”

29.将要;无,没有;希望;通“促”,催促 30.D 31.⑴你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。

⑵有才德的人如果钱财多,就会削弱他的意志;愚蠢的人如果钱财多,就会增多他的过失 32.①山高大无比。②路途遥远。③人手年龄偏大、且少。④工具简陋。⑤河曲智叟劝阻,讥笑。 33.愚公的家风:勇于面对困难,知难而进,苦干实干,锲而不舍。疏广的家风:自食其力,不依赖父辈。

【解析】29.本题考查文言词语的含义。

“年且九十”句意:年纪快到九十岁了;且:将要。“今日饮食费且”句意:今每天这样饮食耗费将尽;且:将要。

“河曲智叟亡以应”句意:河曲智叟无话可答;亡:无、没有。“吾既亡以教化子孙”句意:我既然没有办法来教化子孙;亡:无、没有。

“希冀”指希望;冀:希望。“子孙冀及君时颇立产业”句意:子孙希望趁着他在世时多经营点产业;冀:希望。

选③。“趣卖以供具”句意:催家人去卖了(金银)用来供养亲朋。趣:通“促”,催促。

30.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。

句意:我难道老糊涂了不顾念子孙,只是家里本有旧田老宅,让子孙勤于耕作,应该能够供其衣食,与普通人相同。

根据句意断为:吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供衣食/与凡人齐。

故选D。

31.本题考查文言翻译。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)心:思想,固:顽固,曾:尚且、竟然,不若:比不上,孀妻弱子:孤儿寡妇。

(2)贤:才能,损:削弱,志:意志,益:增加。

32.本题考查理解和分析古文内容。

结合【甲】文“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”可知,愚公所移之山高大无比,这是困难之一;结合【甲】文“寒暑易节,始一反焉”可知,愚公将土石运到渤海的路途遥远,这是困难之二;结合【甲】文“遂率子孙荷担者三夫”可知,参与移山的人员少,且愚公年事已高,这是困难之三;结合【甲】文“遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”可知,愚公移山的工具很简陋,这世上困难之四;结合【甲】文“河曲智叟笑而止之曰”可知,面对愚公移山的行为,河曲智叟嘲笑他们,这是困难之五。

33.本题考查概括家风。

结合【甲】文“北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:‘吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?’”“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”可知,年且九十的愚公面对高耸的王屋太行,直面困难,知难勇进,苦干实干,锲而不舍,所以愚公的家风便是如此;

结合“吾岂老悖不念子孙哉,顾自有旧田庐,令子孙勤力其中,足以供衣食,与凡人齐。今复增益之以为赢余,但教子孙怠堕耳。贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。且夫富者,众人之怨也:吾既亡以教化子孙,不欲益其过而生怨”可知,疏广教育自己的子孙要自食其力,不依赖父辈,不能因为父辈的依靠而懒惰,要自己奋斗,勤奋努力,所以疏广的家风便是如此。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到九十岁了在山的正对面居住。(他)苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,(就)召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),凿石头、挖土,用箕备运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气,连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的心真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀。儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】疏广回归乡里后,天天让家里摆设酒食,邀请族人老朋友及宾客,一起娱乐。多次询问家里的余金还有多少,催家人去卖了(金银)用来供养亲朋。过了一年多,疏广的子孙私下对疏广所喜爱相信的兄弟老人说:“子子孙希望趁着他在世时多经营点产业,如今每天这样饮食耗费将尽。应该像您家一样,劝说他买田治宅。”老人就用闲暇时间给疏广讲了这些话,疏广说:“我难道老糊涂了不顾念子孙,只是家里本有旧田老宅,让子孙勤于耕作,应该能够供其衣食,与普通人相同。如今又增加了这么多赢余的钱财,它只能教子孙怠惰罢了。贤能而多有钱财,那么就会捐弃其志向;愚蠢而又多有钱财,那么就更助长了他们的过错。况且富人,是众人所怨恨的啊;我既然没有办法来教化子孙,也不想助长他们的过错而招致怨恨。更何况这些金钱,是圣上恩赐我用来养老的啊,所以我希望与乡党宗族共飨圣上的恩赐,来尽我的余日,不也可以吗!”于是族人对他心说诚服。(后来他)就这样终老一生。

34. 通达,这里指改变 没有 35. 放在主谓之间,取消句子的独立性,不译 助词,的 36.世人始知/愚公之远大未可测矣/夸娥之神力何其壮哉! 37.B 38.(1)(他)苦于山的北面的阻塞,出来进去都要绕道。

(2)故事虽然极为特别,但反映的道理却是可以借鉴的。 39.甲文:惩山北之塞,出入之迂也。 乙文:怆彼居之湫隘,惩祁寒之惨毒。 40.甲文比较简略,只用了“方七百里,高万仞”几个字概括太行、王屋二山的高大。

乙文描述详细,“昔太行耸峙,王屋作固。千岩纠纷,万仞回互。蓄冰霜而居夏凝结,连源流而飞泉积素”,不仅写了山高,还描写了周边景象。

【解析】34.本题考查理解文言词义。

(1)句意:顽固得没法开窍。彻:通达,这里指改变。

(2)句意:河曲智叟无话可答。亡:没有。

35.本题考查理解文言虚词。

(1)句意:即使我死了。之:放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

(2)句意:这就是愚公修行的功夫。之:助词,的。

36.本题考查断句。这句话意思是:人们才知道愚公的远大不可预测,夸娥氏的神奇力量多么壮观啊!“愚公之远大未可测矣”“夸娥之神力何其壮哉”是前面“人们才知道”的具体内容,据此断句为:世人始知/愚公之远大未可测矣/夸娥之神力何其壮哉!

37.本题考查理解文章内容。

B.有误。“凸显愚公之妻支持移山的坚定立场和决心”说法不正确。“其妻”是支持愚公的,只是担心愚公的力量不足以移山,所以献疑,但不能说“坚定立场”,有“决心”;

故选B。

38.本题考查翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)惩:戒,这里是“苦于、为……所苦”的意思。塞:阻塞。迂:曲折、绕远。

(2)殊致:极为特别。理:反映的道理。相假:可以借鉴。

39.本题考查学生对文言文的理解和提炼能力。仔细阅读文章,通译全文,理解文章大意,提炼句子作答即可。

甲文中大山挡了路,愚公才想到移山,即“惩山北之塞,出入之迂也”是愚公移山的原因。

乙文中“怆彼居之湫隘,惩祁寒之惨毒”道出了自己居住环境的不便,所以才想到移山。提炼作答即可。

40.本题考查概括。完成此题首先要仔细阅读两文,在正确理解字词意思的基础上通译全文,分析作答。

两文都写了太行山、王屋山的高大,甲文用“方七百里,高万仞”概括,除此之外,无他语言,比较简略;乙文中“昔太行耸峙,王屋作固。千岩纠纷,万仞回互。蓄冰霜而居夏凝结,联源流而飞泉积素”一段话写山,不仅写了山高,还描写了周边景象。描写详细。

【点睛】参考译文

【甲】传说中的太行、王屋两座山,周围七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,可以吗?”家人纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你太不聪明了,你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”

北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从此以后,冀州的南部,直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】从前太行山高耸矗立,王屋山坚不可摧。众多的高峰交错杂乱,互相隐藏。(山上)终年积蓄冰雪,就算在夏季水汽也能凝结,水的本源和支流相互连接,飞流而下的泉水像积雪一样。有一个年老无力的愚老头,面对着此山而住。他悲伤于住在山林里低洼狭小的地方,又苦于山林里残酷狠毒的寒气。于是他想激励劝勉家人的意愿,想要移山。

人们才知道愚公的远大不可预测,夸娥氏的神奇力量多么壮观啊!倘若不是受到男孩的帮助,从与智叟的辩论获得提醒,就要困于蒙昧,一定会遇到艰难,最终成为见识短浅的人。现在的移山之功已成,河冀之地已经平了,这就是愚公修行的功夫。客人发出感叹说:事情虽然不同,但反映的道理却是可以借鉴的。

41.(1)A

(2)乙

(3)愚公觉得智叟不聪明;子游对鹳的评价是可悲。结合对两文的分析,可知“智慧”应该是眼光长远。

【详解】(1)考查一词多义。

A.都是助词,的;

B.动词,居住\动词,停留;

C.连词,况且\副词,将在;

D.动词,制止\动词,停止;

故选A。

(2)考查语句理解。

甲:智叟被愚公反驳,无言应对,所以才“亡无应”。

故选乙。

(3)第一问:考查对文本内容的理解。

根据甲文中的“甚矣,汝之不惠”可知,愚公觉得智叟不聪明。

根据乙文中的“悲哉”可知,子游对鹳的评价是可悲。

第二问:考查阅读启示。

根据甲文中的“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”可得:要用发展的眼光看问题,要目光长远。

根据乙文中的“是亦有知矣,惜乎其未远也”可得:既要有预见,还要考虑长远。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭

八上 文言文对比阅读 24 愚公移山

翻译:

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,使道路一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才能往返一次。

河曲的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

阅读文言语段,完成下面小题。

(甲)北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣, 汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

——《愚公移山》

(乙)扁鹊见蔡桓公,立有间,扁鹊曰:“君有疾在腠理①,不治将恐深。”桓侯曰:“寡人无疾。”扁鹊出,桓侯曰:“医之好治不病以为功!”居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肌肤,不治将益深。”桓侯不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肠胃,不治将益深。”桓侯又不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊望桓侯而还走。桓侯故使人问之,扁鹊曰:“疾在腠理,汤熨②之所及也;在肌肤,针石③之所及也;在肠胃,火齐④之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。”居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,已逃秦矣。桓侯遂死。

——《扁鹊见蔡桓公》

注:①腠理:中医学名调,指人体肌肤之间的空院和肌肉、皮肤故理。②汤熨:中医治病的方法之。汤,用热水或药水敷治。熨,用粗盐成艾章等东西外用热数。③针石:古代针灸用的金属针和用石制成的石针,这里指用针刺治病。④火齐:火剂汤,一种清火、治肠胃病的汤药。国司命,传说中掌管生命的神。

1.解释下列句中加点的词。

①始一反焉。 反:_________ ②医之好治不病以为功。 功: ________

③桓侯不应。 应:________ ④桓侯遂死。遂: ________

2.分别概括两文所表达的寓意。

3.简要说明两文在刻画人物形象方法的相同之处。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

……

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(选自《愚公移山》)

【乙】

李冰为蜀郡守,有蛟岁暴,漂垫①相望。冰乃入水戮蛟。己为牛形,江神龙②跃,冰不胜。及出,选卒之勇者数百,持强弓大箭,约曰:“吾前者为牛,今江神必亦为牛矣。我以太白练③自束以辨,汝当杀其无记者。”遂呼吼而入。须臾雷风大起,天地一色。稍定,有二牛斗于上。公练甚长白,武士乃齐射其神,遂毙。从此蜀人不复为水所病。至今大浪冲涛,欲及公之祠,皆弥弥④而去。故春冬设有斗牛之戏,未必不由此也。祠南数千家,边江低圯⑤,虽甚秋潦⑥,亦不移适。有石牛,在庙庭下。唐大和五年,洪水惊溃。冰神为龙,复与龙斗于灌口,犹以白练为志,水遂漂下。左绵、梓、潼⑦,皆浮川溢峡,伤数十郡。惟西蜀无害。

(选自《太平广记》)

【注释】①漂垫:浮沉。②江神龙:指蛟龙。③太白练:像白绢一样的东西。④弥弥:水满的样子。⑤圯(yí):桥。⑥秋潦:秋季因久雨而形成的大水。⑦绵、梓、潼:古代州县名。

4.解释下列加点的词语。

(1)惩山北之塞

(2)渤海之尾

(3)选卒之勇者数百

(4)须臾雷风大起

(5)犹以白练为志

5.用现代汉语写出下列两个句子的意思。

(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

(2)我以太白练自束以辨,汝当杀其无记者。

6.试从体裁、主题、人物形象等角度比较两文的共同之处。

7.下列对乙文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文中“有蛟岁暴”是一个省略句,省略了宾语“百姓”;“有二牛斗于上”是“有二牛于上斗”的倒装。

B.“冰乃入水戮蛟”中的“戮”本义是“杀”,这里表现了李冰心系百姓,勇敢无畏的形象特征。

C.“须臾雷风大起,天地一色”运用环境描写,突出了环境恶劣,营造氛围,为下文李冰与蛟龙斗争做铺垫。

D.西蜀这个地方春冬两季举行的斗牛表演,其起源完全是李冰化为牛进入水中与水患蛟龙拼斗这件事。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

卖蒜老叟

清 袁枚

南阳杨二相公精于拳术,每至演武场传授枪棒,观者如堵。一日,有卖蒜叟,咳嗽不绝声,旁睨而揶揄之。杨大怒,招叟至前,以拳打砖墙,陷入尺许,傲之曰:“叟能如是乎?”叟曰:“君能打墙,不能打人。”杨骂曰:“老奴能受我打乎?打死勿怨!”叟笑曰:“垂死之年,能以一死成君之名,死亦何怨!”老人自缚于树,解衣露腹。杨故取势于十步外,奋拳击之。老人寂然无声,但见杨双膝跪地,叩头曰:“晚生知罪矣。”拔其拳,已夹入老人腹中,坚不可出。哀求良久,老人鼓腹纵之,已跌出一石桥外矣。老人徐徐负蒜而归,卒不肯告人姓氏。

8.下列句中加点词语的解释有误的一项是( )

A.箕畚运于渤海之尾 箕畚:用箕畚装土石 B.虽我之死 虽然

C.旁睨而揶揄之 睨:眼睛斜着看 D.叟能如是乎 这样

9.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 奋拳击之 B.其如土石何 拔其拳

C.河曲智叟亡以应 以拳打砖墙 D.河曲智叟笑而止之 老人徐徐负蒜而归

10.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

(2)哀求良久,老人鼓腹纵之,已跌出一石桥外矣。

11.下列说法不正确的一项是( )

A.甲文段中写太行、王屋二山的高大,运土路程的遥远,说明了移山工程的艰巨,显示了愚公的气魄。

B.甲文除用智叟这个人物与愚公进行对比外,还用遗男“相助”、山神“求告”、天帝“感动”等情节来衬托愚公,从而使愚公形象更加丰满、高大。

C.甲乙两文段都运用了对比手法。甲文段将妻子和愚公进行对比,乙文段将卖蒜老叟与杨二进行对比,突出人物形象。

D.乙文“观者如堵”侧面写出了杨二相公精于拳术,善于炫耀的特点;“大怒”“傲之”“骂曰”等神态及动作描写表现了杨二恃才放旷的特点。

12.阅读[甲][乙]两篇选文,完成问题。

[甲]

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

[乙]

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡,唯叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第①,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:“向吾远游冀雍②,但未尝登泰山,君有意同行乎?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩③者愚公年且九十而移山今吾辈方逾六旬何老之有!”甲翁曰:“甚善!”翌日,二叟偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山。乙翁欲扶之,甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”自日出至薄暮,已至半山矣。

(选自《二翁登泰山》)

[注释]①第:房屋、宅子、家。②冀雍:古代州名,在今山西、陕西、甘肃一带。③曩:以往、过去。

(1)下面句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.惩山北之塞:惩罚。 B.杂然相许:赞同。

C.寒暑易节:更替。 D.一厝朔东鹿:放置。

(2)下面句中有通假字的一项是( )

A.出入之迂也。 B.箕畚运于渤海之尾。

C.甚矣,汝之不惠。 D.汝心之固。

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①以残年余力,曾不能毁山之一毛。

②汝心之固,固不可彻。

(4)下面对选文的理解分析,不正确的一项是( )

A.本文是古代寓言中的名篇,有生动的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。

B.文章先交代故事背景,指出太行、王屋二山的面积、高度和地理位置,为下文移山、负山等情节做铺垫。

C.从“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”可看出,愚公懂得人力是无穷的,移山的事业尽管不可能在一两代人的手里完成,但只要世世代代坚持下去,就一定有完成的希望。

D.文章最后结尾写“操蛇之神”的恐惧心理和天帝命夸娥氏二子移走二山,这是宣扬轮回报应的封建迷信,说明愚公好心有好报。

(5)对文中画线句的停顿划分正确的一项是(限断两处)( )

A.曩者愚公年且九十而移山/今吾辈方逾六旬/何老之有!

B.曩者愚公年/且九十而移山/今吾辈方逾六旬何老之有!

C.曩者愚公年且九十/而移山今吾辈方逾六旬/何老之有!

D.曩者愚公年且九十而移山今吾辈/方逾六旬/何老之有!

(6)结合两篇选文,这两则故事给我们怎样的人生启迪?

13.阅读文言文,完成问题。

【甲】

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。 惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许,其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂白:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】

予少时读书一见辄能诵暗疏①之亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽②饮酒者游,句朔③之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来,颇发愤,自惩艾④,悔前所为;而聪明⑤褒耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎败终⑥,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤苦之劳,而常废于善忘。

嗟夫!敢吾业者,常此二物也。

(节选自秦观《精骑集序》)

【注释】①暗疏:默写。②滑稽:诙谐戏谑。③句朔:十日曰旬,每日初一曰朔。这里指一个月。④惩艾:惩戒。⑤聪明:听力和视力。⑥寻绎数终:从头到尾翻寻几次。

(1)解释文中加点词语的意思。

①且焉置土石

②汝心之固,固不可彻

③汝之不惠

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

②惩山北之塞,出入之迂也。

(3)解释文中,加点词语的意思。

①然负此自放

②殆不如曩时十一二

(4)请用“/”给文中画线的句子断句。

予少时读书一见辄能谛暗疏之亦不甚失

(5)请结合愚公移山精神,对【乙】文中的人物进行劝勉。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

蜀之鄙①有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶③一钵④足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。西蜀之去南海,不知其几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾⑤不如蜀鄙之僧哉!

(节选自《为学一首示子侄》)

【注释】①鄙:边境。②南海:指佛教圣地普陀山,在今浙江定海县东的海上。③瓶:水瓶。④钵;和尚用来盛饭食的器皿。⑤顾:难道,反而。

14.解释下列划横线的词语。

(1)汝之不惠

(2)子何恃而往

(3)吾一瓶一钵足矣

(4)越明年

15.阅读两篇文章,你分别获得了哪些人生的启示?(至少总结两个角度的内容,用自己的话说一说)

16.甲文和乙文在塑造人物形象的方法有什么共同点?试作简要说明。

17.阅读下面诗文,完成问题。

[甲]

竹石

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

[乙]

愚公移山(节选)

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。

……

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也。”河曲智叟亡以应。

(1)甲诗作者是______(人名),清代书画家、文学家。乙文出自《______》一书,教材中我们还学过其中的作品有《______》等。

(2)用现代汉语翻译乙文中画线的句子。

而山不加增,何苦而不平?

(3)下列对甲诗乙文理解不恰当的一项是( )

A.甲诗是诗人为自己的画作《竹石图》所作的一首题画诗。

B.甲诗“咬”字运用夸张手法,突出竹石的顽强与坚定。

C.乙文以河曲智叟的嘲笑和劝阻来反衬愚公移山的坚毅执着。

D.乙文是一篇带有神话色彩的寓言故事。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】

铁杵磨针

磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。

18.用“/”给下面的句子画出朗读停顿。(画一处)

逢 老 媪 方 磨 铁 杵

19.解释下列句子中加点的词语。

(1)寒暑易节( ) (2)方磨铁杵( )

(3)曾不能毁山之一毛( ) (4)太白感其意( )

20.翻译下面的句子。

(1)汝心之固,固不可彻。

(2)太白感其意,还卒业。

21.出自【乙】文的一个成语是________________________,这个成语的意思是什么?联系实际,谈谈你得到怎样的启示?

22.李白勤学苦读,终成诗仙。请再举两个我国古代名人的勤学事例。这两个故事,给你怎样的启示?

阅读两组文言语段,完成下面小题。

【甲】

愚公移山(节选)

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

詹何钓鱼

詹何以独茧丝为纶①,芒②针为钩,荆蓧③为竿,剖粒④为饵,引盈车之鱼于百仞之渊、汩流⑤之中,纶不绝,钩不伸,竿不挠。楚王闻而异之,召问其故。

詹何曰:“曾闻先大夫之言,蒲且子⑥之弋也,弱弓纤缴⑦,乘风振之,连双鸧⑧于云际,用心专,动手均也。臣因其事,放⑨而学钓,五年始尽其道。当臣之临河持竿,心无杂虑,惟鱼之念,投纶沉钩,手无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫⑩,吞之不疑。所以能以弱制强,以轻致重也。大王治国诚能若此,则天下可运于一握,将亦奚事哉?”楚王曰:“善。”

选自《列子·汤问》

【注释】①纶:钓鱼的丝绳。②芒:谷头端细长而尖锐的刺。③荆蓧(diào):楚国产的细竹。④剖粒:剖开的米粒。⑤汩流:湍急的河流。⑥蒲且子:古代善射者。⑦弱弓纤缴: 拉力很小的弓,纤细的丝绳。缴,射鸟时系在箭上的丝绳。⑧连双鸧(cāng):一箭连射两只黄鹂鸟。⑨放:通“仿”。⑩聚沫:聚拢的泡沫。

23.【甲】【乙】两文均选自《列子》, 相传作者是战国时期的______。

24.解释下列句中加点词。

(1)寒暑易节_______

(2)五年始尽其道______

25.对【乙】文画线句意思的理解,最恰当的一项是( )

A.大王治理京城如果能像这样,那么天下就可以握在手心了

B.大王治理国家如果能像这样,那么天下就可以握在手心了

C.大王治理京城果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了

D.大王治理国家果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了

26.根据【甲】【乙】两文的内容,完成填空。

篇目 所叙之事 寄寓之理

【甲】 (1)_____ 克服困难必须下定决心,坚持不懈的奋斗。

【乙】 詹何用特殊的钓鱼方式, 用心专一地钓上了盈车之鱼。 (2)_______

27.【甲】文中“愚公”与“智叟”这两个人物形象运用了对比手法,用智叟的鼠目寸光突出了“愚公”的_______。【乙】文中詹何“以独茧丝为纶,芒针为钩,荆蓧为竿,剖粒为饵,引盈车之鱼于百仞之渊”突出了他的“_______”的才能。(均用四字短语概括)

28.【甲】文结尾写借助神力解决问题,其作用是侧面反映_____________,【乙】文中詹何对楚庄王的答话,意在告诫执政者_____________的道理。

阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(《愚公移山》

【乙】(疏)广既归乡里,日令家供具设酒食,请族人故旧宾客,与相娱乐。数问其家金余尚有几所,趣卖以供具。居岁余,广子孙窃谓其昆弟老人广所爱信者日:“子孙箕及君时颇立产业,今日饮食费且尽。宜从丈人所,劝说君买田宅。”老人即以闲暇时为广言此计,广曰:吾岂老悖不念子孙哉顾自有旧田庐令子孙勤力其中足以供衣食与凡人齐。今复增益之以为赢余,但教子孙怠堕耳。贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。且夫富者,众人之怨也:吾既亡以教化子孙,不欲益其过而生怨。又此金者,圣主所以惠养老臣也,故乐与乡党宗族共飧其赐,以尽吾余日,不亦可乎?”于是族人悦服。以寿终。

(《疏广传》节选)

29.运用所提示的方法,解决乙文中的疑难词语。

方法 词语 示例 加点词的意义

课内外迁移 今日饮食费且尽 年且九十

吾既亡以教化子孙 河曲智叟亡以应

联系现代汉语相应词语 子孙冀及君时颇立产业 希冀

查阅工具书 趣卖以供具 ①趋。②意向。③通“促”,催促。

30.下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( )

A.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田/庐令子孙/勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

B.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力/其中足以供/衣食与凡人齐

C.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供/衣食与凡人齐

D.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

31.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

(2)贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。

32.愚公移山面临哪些困难?

33.“家风”指的是家庭或家族世代相传的风尚、生活作风,是给家中后人们树立的价值准则。请简要概括愚公和疏广的家风。

阅读两组文言语段,完成下面小题。

[甲]

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂卒子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

[乙]

愚公移山赋(节选)

丘鸿渐

昔太行耸峙,王屋作固。千岩纠纷①,万仞回互②。蓄冰霜而居夏凝结,连源流而飞泉积素。爰③有谆谆④愚叟,面兹林麓。怆彼居之湫隘⑤,惩祁寒之惨毒。激老氏之志,且欲移山。

世人始知愚公之远大未可测矣夸娥之神力何其壮哉!倘若不收遗男之助,荷从智叟之辨,则居当困蒙,往必遇蹇⑥,终为丈夫之浅。今者移山之功既已成,河冀之地又以平,则愚公之道行。客有感而叹曰:事虽殊致,理或相假。

(有删改)

[注释]①纠纷:交错杂乱的样子。②回互:互相遮藏。③爰:语气词。④谆谆:迟钝昏乱又忠谨诚恳的样子。⑤湫(jiǎo)隘:低洼狭小。⑥遇蹇:遭遇困厄。

34.解释下列加点的词。

(1)固不可彻 ___________ (2)河曲智叟亡以应 ___________

35.请运用所学的知识辨析下列“之”字的用法。

(1)虽我之死 ___________ (2)则愚公之道行_____________

36.请用“/”给下面的句子断句。(限画两处)

世 人 始 知 愚 公 之 远 大 未 可 测 矣 夸 娥 之 神 力 何 其 壮 哉!

37.下列对甲文内容理解分析有误的一项是( )

A.写太行、王屋二山之高大,移山运土路程之遥远衬托出愚公的过人胆识与气魄。

B.其妻献疑与智叟讥笑形成对比,突显愚公之妻支持移山的坚定立场和决心。

C.遗男“助之”与智叟“止之”对比鲜明,显示出智叟目光短浅、态度消极。

D.愚公移山的故事非常神奇,也很特别,但其反映的道理却具有普遍的意义。

38.将文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)惩山北之塞,出入之迂也。

(2)事虽殊致,理或相假。

39.甲、乙两文都写到了愚公移山的原因,请用原文回答。

40.甲、乙两文都写到太行山、王屋山的高大,但两文的详略安排有所不同,请简要概括。

41.阅读完成问题。

【甲】

愚公移山(节选)

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

(选自《列子》)

【乙】

惜鹳智

子游①为武城宰②,郭门之垤③有鹳,迁其巢于墓门之表④。墓门之老⑤以告曰:“鹳,知天将雨之鸟也。而骤⑥迁其巢,邑⑦其大水乎?”子游曰:“诺⑧。”命邑人悉具舟以俟⑨。居数日,水果大至,郭门之垤没⑩而雨不止。水且及于墓门之表,鹳之巢翘翘然 ,徘徊长唳 ,莫知其所处 也。子游曰:“悲哉!是亦有知 矣,惜乎其未远也!”

(选自《郁离子》)

【注】①[子游]孔子的学生,姓言名偃。②[武城宰]武城县的长官。③[郭门之垤]城门外的小土山。④[表]石碑。⑤[墓门之老]看守坟墓的老人。⑥[骤]突然。⑦[邑]县的别称。⑧[诺]表同意。⑨[俟]等待。⑩[没]淹没。 [翘翘然]危险的样子。 [徘徊长唳]鹳鹊在巢边盘旋哀号。 [莫知其所处]不知道栖止在哪里。 [知]见识,见解。

(1)句中加点字意思都相同的一项是( )

A.冀州之南 墓门之表

B.面山而居 居数日

C.且焉置土石 水且及于墓门之表

D.河曲智叟笑而止之曰 郭门之垤没而雨不止

(2)翻译文中画线句子,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是( )

【甲】河曲智叟亡以应。

翻译:河曲智叟无话可答。

理解:智叟觉得愚公实在难以沟通,一意孤行,所以决定不再回应。

【乙】命邑人悉具舟以俟。

翻译:命令武城县里的人都准备好船,等待即将到来的洪水。

理解:得到墓门之老的提醒后,子游做好妥善安排,让百姓注意防灾。

(3)【甲】文中愚公对智叟的评价和【乙】文中子游对鹳的评价分别是怎样的?结合两篇寓言故事,说说你对“智慧”的认识。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 同“返”,往返。 功绩,成绩。 答应,理睬。 于是,就。 2.甲文告诉人们,只要认识事物发展的客观规律,充分发挥人的主观能动性,不怕艰难困苦,勇敢坚持斗争,就能够改造客观世界。

乙文提醒人们,要善于听取他人意见,要懂得见微知著,防患于未然,不要讳疾忌医。 3.示例一:通过对比,突出人物性格。智叟的目光短浅与愚公的目光长远、大智大勇形成鲜明对比,突出愚公有远大抱负、有坚定信念、不畏艰难。扁鹊的反复劝说与桓公不以为意的态度形成鲜明对比,刻画出人物的不同特点:扁鹊尽心负责、医术高明,而桓公骄横自大、讳疾忌医。

示例二:运用对话,表现人物性格。愚公与家人和智叟的对话,表现愚公面对困难,无所畏惧的精神,突出他高大的形象。扁鹊耐心进谏,道出桓侯患病的各个发展阶段及其相关治疗方法,表现其医术高明和善意规劝,桓公说“寡人无疾”,突出桓公讳疾忌医的严重程度,固执、自信的形象跃然纸上。

【解析】1.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:才能往返一次。反:同“返”,往返。

(2)句意为:医生喜欢给没有病的人治病,把治好病当作自己的功劳!。功:功绩,成绩。

(3)句意为:蔡桓公不理睬他。应:答应,理睬。

(4)句意为:蔡桓公于是病死了。遂:于是,就。

2.本题考查寓意。

结合甲文“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”可知,事物是发展的,只要我们认识事物发展的客观规律,充分发挥人的主观能动性,不怕艰难困苦,勇敢坚持斗争,就能够改造客观世界。乙文讲述了蔡桓公讳疾忌医,最后病入骨髓、体痛致死。提醒人们,要善于听取他人意见,要懂得见微知著,防患于未然,不要讳疾忌医。

3.本题考查刻画人物形象方法。

示例一:通过对比,突出人物性格。甲文,结合“甚矣, 汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”可知,这里写出了智叟的目光短浅与愚公的目光长远、大智大勇,二者形成鲜明的对比,突出了愚公的远大抱负、有坚定信念、不畏艰难。乙文,“君有疾在腠理,不治将恐深”“君之病在肌肤,不治将益深”“君之病在肠胃,不治将益深”写扁鹊的反复劝说,“寡人无疾”“桓侯不应”“桓侯又不应”写桓公不以为意的态度,二者形成鲜明的对比,突出了扁鹊的尽心负责、医术高明,桓公的骄横自大、讳疾忌医。

示例二:运用对话,表现人物性格。甲文,“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”表现愚公面对困难,无所畏惧的精神,突出他高大的形象。乙文,“君有疾在腠理,不治将恐深”“君之病在肌肤,不治将益深”“君之病在肠胃,不治将益深”写扁鹊的反复劝说,道出桓侯患病的各个发展阶段及其相关治疗方法,表现其医术高明和善意规劝,“寡人无疾”表现了桓公的固执、自负、讳疾忌医。

【点睛】参考译文:

(甲)北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,使道路一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。冬夏换季,才能往返一次。

河曲的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

(乙)扁鹊进见蔡桓公,在蔡桓公面前站了一会儿,扁鹊说:您的肌肤纹理之间有些小病,不医治恐怕会加重。蔡桓公说:我没有病。扁鹊离开后,蔡桓公说:医生喜欢给没有病的人治病,把治好病当作自己的功劳!过了十天,扁鹊再次进见蔡桓公,说:您的病在肌肉里,不及时医治恐将会更加严重。蔡桓公不理睬他。扁鹊离开后,蔡桓公又不高兴。又过了十天,扁鹊再一次进见蔡桓公,说:您的病在肠胃里了,不及时治疗将要更加严重。蔡桓公又没有理睬。扁鹊离开后,蔡桓公又不高兴。又过了十天,扁鹊远远地看见桓侯,掉头就跑。蔡桓公特意派人问他。扁鹊说:小病在皮肤纹理之间,汤熨所能达到的;病在肌肉和皮肤里面,用针灸可以治好;病在肠胃里,用火剂汤可以治好;病在骨髓里,那是司命神管辖的事情了,大夫是没有办法医治的。现在病在骨髓里面,因此我不再请求为他治病了。过了五天,蔡桓公身体疼痛,派人寻找扁鹊,这时扁鹊已经逃到秦国了。蔡桓公于是病死了。

4.(1)苦于(2)边上(3)士兵(4)片刻(一会儿)(5)标志(标记、记号) 5.(1)凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋两座山怎么样呢?

(2)我把一条大白绢带系在头上,你们好辨别,去射杀那个没有记号的。 6.参考:(1)两文都具有神话色彩。甲文中李冰化变成牛化为龙与蛟龙拼斗;乙文中两座山最后被天神相助移走。(2)两文都反映了古人敢于与恶劣自然环境作斗争的英勇气魄。甲文中愚公不满两座山阻寨,出门绕远决心移山;乙文中李冰作为郡守面对蛟龙危害百姓誓杀蛟龙。(3)在改造恶劣自然环境的过程中两文主人公都充演智慧。甲文中的愚公移山前对于士石的堆放的难题早有安排,用发展的眼光看待人力不足的问题;乙文中李冰化作牛与蛟龙拼斗在头上系上白绢以方便勇士辨认。 7.D

【解析】4.本题考查文言词语在文中的含义,解释词语时要注意文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

(1)句意:苦于山区北部的阻塞。惩,苦于;

(2)句意:渤海的边上。尾,边上;

(3)句意:挑选了好几百名勇敢的士兵;卒,士兵;

(4)句意:一会儿风雷大作。须臾,片刻,一会儿;

(5)句意:还是以白绢带为标志。志,标志,记号。

5.本题考查文言文语句的翻译。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)重点词有:以,凭借;曾,用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……都……”;如……何,把……怎么样。

(2)重点词有:第一个“以”,把;第二个“以”,来;辨,分辨;无记者,没有标志的那个。

6.本题考查对文言文内容的比较理解。

根据甲文“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南”与乙文“己为牛形,江神龙跃”可知,两篇文章出现了神鬼变形的内容,在体裁上都富有神话色彩;

根据甲文“惩山北之塞,出入之迂也”“帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉”与乙文“李冰为蜀郡守,有蛟岁暴,漂垫相望”“左绵、梓、潼,皆浮川溢峡,伤数十郡。惟西蜀无害”可知,在主题上,甲文愚公是为了改变出入阻隔的地理阻碍,乙文李冰是为了改变年年水害的侵扰,两文共同反映了古人敢于与恶劣自然环境作斗争的英勇气魄;

根据甲文“投诸渤海之尾,隐土之北”与乙文“我以太白练自束以辨,汝当杀其无记者”可知,在对抗恶劣自然环境的过程中,愚公与李冰虽然都遇到了困难,但各自都想出了对应的方法去解决,共同反映出两位主人公的智慧,表现出二人坚忍顽强、百折不挠的精神品质。

7.本题考查对文言文内容的理解。

D.有误,根据乙文“故春冬设有斗牛之戏,未必不由此也”可知,这里是对春冬两季举行的斗牛表演起源进行的推测,并不确定。“其起源完全是李冰化为牛进入水中与水患蛟龙拼斗这件事”过于绝对;

故选D。

【点睛】参考译文

【甲】

传说中的太行、王屋两座山,周围七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,可以吗?”家人纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

……

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从此以后,冀州的南部,直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】

李冰在蜀郡做郡守的时候,有一条蛟龙年年兴风作浪,百姓们常常浸漂水中,遥遥相望。李冰于是下水杀它,欲为民除害。他自己化作一头牛,那江神龙上下跃动;李冰难以取胜。等到回到岸上,他挑了好几百名勇敢的士兵,拿着强弓大箭,事先约定说:“我在刚才变成一头牛,现在江神必定也会变成一头牛,我把一条大白绢带系在头上,你们好辨别,去射杀那个无记号的。”李冰呼吼着进入水中。顷刻之间,风雷大作,天地变成一样的颜色。稍稍平静下来,只见两头牛正在岸上拼斗。李冰头上的绢带又长又白,十分醒目;士兵们便举起箭来,一齐射向江神,它当即毙命。从此,蜀郡的老百姓再也没有受过水患。直到现在发洪水的时候,那浊浪眼看就要冲及李冰祠堂了,却又减弱下来,向远处滚滚流去。另外,春冬两季举行的斗牛表演,未必不是起源于这件事。李冰祠南边有好几千户人家,房屋、桥梁均很低矮,虽然显得非常破败荒寂,也都不搬迁。那里有石牛,在庙庭下面。唐代太和五年,洪水泛滥。李冰化作一条龙,又同蛟龙在都江堰的入口处杀起来,还是以白绢带为标志,顺水而下。江东的绵、梓、潼诸州大水溢满了所有的河流峡谷,几十个郡都受了灾,只有西蜀安然无恙。

8.B 9.D 10.(1)你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连寡妇和小孩都比不上。

(2)杨二向老人哀求了很久,老人才鼓起肚子放开杨二,只见杨二已经跌到一座石桥底下了。 11.C

【解析】8.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

B.有误。句意:即使我死了。虽:即使;

故选B。

9.考查一词多义。

A.主谓之间,取消句子独立性/代词,指卖蒜老叟;

B.助词,加强反问语气/代词,他的;

C.连词,来/介词,用;

D.表修饰关系/表修饰关系;

故选D。

10.考查学生对文言文句子的翻译能力。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。注意重点词的解释:

(1)汝,你;心,思想;固,顽固;彻,通;曾,副词,加强否定语气,可译为“连……也……”,常与“不”连用。

(2)良久,很久;鼓腹,鼓起肚子;纵,放。

11.考查对文言文内容的正确理解与分析。

C.有误。甲文将“愚公”和“智叟”对比,说明愚公并不愚,智叟并不智,并没有“将妻子和愚公进行对比”;

故选C。

【点睛】参考译文:

愚公移山

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

卖蒜老叟

南阳县有个叫杨二的,精通拳术,每当他在演武场传授枪棒时,观看的人像一堵墙一样多。有一天,有一个卖蒜的老人,不停地咳嗽,斜着眼睛看,还出言嘲笑他。杨二听说后大怒,把老人叫过来,在他面前用拳头打砖墙,拳头陷入砖墙一尺多,然后轻视地对老人说:“老头你能够像我这样吗?”老人说:“你(这样也就)能打墙壁,却不能打人。”杨二更加生气了,怒喝道:“老家伙你能让我打上一拳吗?被打死了不要怨恨我。”老人笑着说:“我一个老头都快要死了,能够用我的死成全你的名声,死又有什么可怨恨的呢?”老人把自己捆在树上,脱掉衣服露出肚皮,杨二于是特意在十步外摆好姿势,举起拳头奋力向老人打去。老人一点声音也没有发出,只看到杨二突然跪倒在地,向老人磕着头说:“晚辈知道错了。”当杨二想拔出拳头,却发现已经被夹在老人的肚子里,动弹不得。杨二向老人哀求了很久之后,老人才把肚子一挺放开杨二,只见杨二已经摔得翻过一座桥了。老人慢慢地背着他的蒜回去了,始终也不肯告诉大家他的名字。

12.(1)A

(2)C

(3)①就凭你残余的岁月、剩下的力气,连山上的一棵草都动不了。

②你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。

(4)D

(5)A

(6)无论遇到什么困难,只要有恒心、有毅力地做下去,就有可能成功。

【详解】(1)本题考查文言实词。

A.句意:他苦于山区北部的阻塞。惩:苦于;

B.句意:大家纷纷表示赞同。许:赞同;

C.句意:冬夏换季。易:更替;

D.句意:一座放在朔方的东边。厝:放置;

故选A。

(2)本题考查文言通假字。

C.句意:你真的太愚蠢了!惠:通“慧”,聪明。不惠:指愚蠢;

故选C。

(3)本题考查文言语句的翻译。

答题时先要理解重点词语的意思,然后初步翻译,再根据现代汉语的习惯进行调整,做到文从字顺。直译为主,意译为辅。重点词有:

①以:凭借;残年:残余的岁月,指年老;余力:剩下的力气;曾:副词,加强否定语气,可译为“连……也……”,常与“不”连用;

②固:顽固;彻:改变。

(4)本题考查文章内容的理解。

D.文章最后结尾写“操蛇之神”的恐惧心理和天帝命夸娥氏二子移走二山,是赞扬愚公的坚持不懈的精神,他的恒心和毅力感动了天地,终于移山成功。此项“这是宣扬轮回报应的封建迷信”说法有误;

故选D。

(5)本题考查文言断句。

断句时先要弄清句子的意思,再根据句意、语法分析判断句子的停顿。

本句的意思是:以前的愚公九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十来岁,哪里老呢!这句话是老者用愚公的事例鼓励朋友。“曩者愚公年且九十而移山”陈述愚公的事例,故此断开。“今吾辈方逾六旬”分析两人现今的年龄才六十来岁,精力尚可,故此断开。“何老之有”通过反问,增强两人登泰山的信心。可据此断句为:曩者愚公年且九十而移山/今吾辈方逾六旬/何老之有!

故选A。

(6)本题考查文章的阅读感悟。

【甲】文中年近九十的愚公带领家人移山,不畏困难,坚持不懈,最终实现愿望,“冀之南,汉之阴,无陇断焉”;【乙】文中两个老翁不惧年迈,凭着锲而不舍的精神和顽强的意志,“自日出至薄暮,已至半山矣”,最终成功登泰山。他们的经历告诉我们,只要心中确定了目标,又付诸行动,坚持不懈地做下去,就一定能成功!

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

手中拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,于是向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东边,一座放在雍州的南边。从这以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】从前有两个老翁,住在同一个巷子里,甲老翁的妻子、子女离开故乡,只有他自己而已。一天,他带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐!乙翁说:“以前我曾去冀、雍两州远处交游,但没有登过泰山,你能不能和我一起去呢?”甲翁说:“那山我也没有登过,然而老了,恐怕力气不够。”乙翁说:“你说的不对!以前的愚公,九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十来岁,哪里老呢!”甲翁说:“那太好了。”第二天,两个老人都去了,走过钱塘,渡过长江,走到泰山脚下。晚上住下休息,凌晨上山,乙翁要扶他,甲翁说:“我的力气还可以,不用互相搀扶。”从太阳出来到薄暮降临,已经爬到半山腰了。

13.(1)①哪里;②顽固;③同“慧”,聪明。

(2)①子子孙孙没有穷尽,然而山却不会增加高度,何必担忧挖不平?

②(他)苦于山的北面交通堵塞,出来进去(都要)绕路。

(3)①凭借;②从前。

(4)予少时读书/一见辄能谛/暗疏之/亦不甚失。

(5)示例:想干成任何事业,就务必保持坚韧不拔的恒心,锲而不舍,持之以恒。学习更是如此,切不可三天打鱼,两天晒网,即使有很强的记忆力,不勤奋努力读书,学业也终将会被荒废。即使你现在听力和视力不如以前,但你能坚持不懈,学业也终会有所成,只是时间的问题而已。

【详解】(1)本题考查文言实词含义的理解。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:况且把土石放到哪里去呢?焉,哪里。

②句意为:你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。固,顽固。

③句意为:你不聪明。惠,同“慧”,聪明。

(2)本题考查文言文句子翻译。

翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①中重点词语有:匮,尽;苦,愁。

②中重点词语有:惩,苦于;迂,绕远。

(3)本题考查文言实词含义的理解。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:但是我却凭借此放纵自己。负,凭借。

②句意为:几乎不如年轻时候的十分之一二。曩,从前。

(4)本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这个句子的大意是:我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵的下。默写一遍,也没有大的差错。

“予少时读书”点明读书的时间,“一见辄能诵”表示记忆力很好,可以很快地背诵,“暗疏之亦不甚失”进一步强调自己理解得也透彻,可以默写。

据此断句为:予少时读书/一见辄能谛/暗疏之/亦不甚失。

(5)本题考查内容理解和见解阐述。

示例:甲文《愚公移山》叙述了愚公不畏艰难,坚持不懈,挖山不止,要移走挡在家门口的两座大山,最后感动天帝而将山挪走的故事。根据“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”,可知两座山非常的高大,愚公想要移山困难重重,但愚公无所畏惧,体现了患公不怕吃苦、不惧怕任何困难的精神;根据“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴”可知愚公先制定目标,目标明确;根据“寒暑易节,始一反焉”虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”,可知愚公具有矢志不移、坚持不懈、脚踏实地、持之以恒的实干精神。

乙文叙述了秦观年少时凭记性好贪图玩乐,时学时辍,年长又因善忘而毁坏学业的事。

可从愚公的坚持不懈、脚踏实地、持之以恒的精神对秦观进行劝勉,告诉他学习亦如惠公移山,需要持之以恒,脚踏实地,不能三天打鱼,两天晒网,而导致学业的败坏。做任何事情都要有目标,决心、毅力,坚持到底就会成功,否则将一事无成,虽然现在记忆大不如前,但只要一直坚持勤奋读书,也终有所成。

示例:虽然天资聪颖,但不勤奋,年纪大了,视力、听力、记忆力都会下降,读书需要坚持不懈、脚踏实地、持之以恒的精神,否则将一事无成。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州的南边,黄河的北边。

北山一位叫愚公的人,年纪将近九十岁,面对着山居住。(他)苦于山的北面交通堵塞,出来进去(都要)绕路,就聚集全家来商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,(使道路)一直通向豫州的南部,到达汉水南岸,可以吗?”(大家)纷纷表示赞成。他的妻子提出疑问说:“凭借您的力量,连魁父这座小山都不能铲平,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”众人纷纷说:“把它扔到渤海的边上去,隐土的北面。”于是(愚公)率领子孙中(能)挑担子的三个人(上了山),凿石掘土,用箕畚装了(土石)运到渤海的边上,邻居姓京城的寡妇有个孤儿,才七八岁,也跳跳蹦蹦前去帮助他们。冬夏换季,(他们)才往返一次。

河曲智叟(知道这件事后)嘲笑并阻止愚公,说:“你太不聪明了!就凭你残余的年岁和剩下的力量,甚至不能毁掉山上的一棵草木,又能把山上的泥土、石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,还不如寡妇、孤儿。即使我死了,我还有儿子在;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽,然而山却不会增加高度,何必担忧挖不平?”河曲智叟没有话来回答。

手里拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,向天帝报告了这件事。天帝被他的诚心所感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背负着两座山,一座放在朔东,一座放在雍南。从此,冀州的南部,(到)汉水南岸,没有高山阻隔了。

【乙】我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵的下,默写一遍,也没有大的差错。但是我却凭借此放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐,一个月的时间,没有几天在阅览书卷。所以虽然我有较强的记忆力,但是学业却因为我的不勤奋给荒废了。

等到数年之后,我开始发奋读书,用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如年轻时候的十分之一二,现在每当看到一手书卷,一定要反复推敲多次才能懂,合上书卷便感到茫然而无所适从,这样反复读都记不住。所以现在虽然有了勤苦的用功,学业却因为健忘荒废了。

啊!荒怠学业的,就是不勤奋和善忘啊。

14.(1)惠:同“慧”,聪明。(2)恃:凭借、依靠。(3)足:足够。(4)越:到。 15.示例:甲文:只要下定决心,坚持不懈地顽强拼搏,任何困难都是可以克服的。要树立远大的理想抱负,对自己有坚定的信心,才有可能成功。

乙文:不仅要树立奋斗的目标,更要有百折不挠、知难而进的精神,才能实现目标。只要肯做,那困难的事情也变得容易了;如果不做,那容易的事情也变得困难了。 16.示例:运用对比(衬托)的写法。用智叟的平庸愚蠢、鼠目寸光衬托愚公的不畏艰险、大智大勇、有宏伟抱负和坚定信念。用富者犹豫畏缩、终未能行衬托贫者意志坚定、知难而上、敢想敢做。

【解析】14.考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:你真的太愚蠢了。惠,同“慧”,聪明;

(2)句意:您凭借着什么去呢?恃,凭借、依靠;

(3)句意:我只需要一个盛水的水瓶一个盛饭的饭碗就足够了。 足:足够;

(4)句意:到了第二年。越,到。

15.考查对文章内容的理解和感悟启示。

根据甲文中的“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也”可知,愚公不仅有移山的志向,而且有实际的行动,打算世世代代挖下去。说明人一定要树立远大的志向,还要有实际的行动。

根据乙文中的“吾一瓶一钵足矣”“越明年,贫者自南海还”可知,贫者不仅有去南海的志向,而且有实际的行动,果真到了南海,第二年自南海回来。说明难易与成败并没有必然的联系。有志者事竟成,只要能坚定地朝既定的目标走去,必定是可以达到终点的。决定事物成败的,是内在因素,而不是客观条件。

16.考查写作手法的理解。

结合甲文中“河曲智叟笑而止之……北山愚公长息曰:‘汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?’河曲智叟亡以应”可知,《愚公移山》用智叟不“智”与愚公不“愚”进行对比,以智叟的平庸愚蠢、鼠目寸光衬托愚公的不畏艰险、大智大勇、有宏伟抱负和坚定信念。

结合乙文中“富者曰:‘子何恃而往?’曰:‘吾一瓶一钵足矣。’富者曰:‘吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!’越明年,贫者自南海还”可知,《为学》用贫和尚的“立志而为”和富和尚的“无志不为”进行对比,以富者犹豫畏缩、终未能行衬托贫者意志坚定、知难而上、敢想敢做。

由此可知,两文都运用了对比(衬托)的写法。

【点睛】参考译文:

甲

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

乙

四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,其中一个富裕。穷和尚对有钱的和尚说:“我想要到南海去,你看怎么样?”富和尚说:“您凭借着什么去呢?”穷和尚说:“我只需要一个盛水的水瓶一个盛饭的饭碗就足够了。”富和尚说:“我几年来想要雇船沿着长江下游而(去南海),尚且没有成功。你凭借着什么去!”过了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。富和尚的脸上露出了惭愧的神情。四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

17.(1) 郑燮 列子 汤问 两小儿辩日

(2)可是山不会增高加大,还担心挖不平吗?

(3)B

【详解】(1)本题考查常识积累。

甲诗作者是清代诗人郑燮(郑板桥)的《竹石》中的诗句。郑板桥(1693年11月22日—1766年1月22日),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州。清代书画家、文学家。

乙文出自《列子 汤问》,《列子·汤问》出自《列子》,《列子》一书相传是战国时列御寇所著。《汉书艺文志》著录《列子》早已散佚。全书共8篇,134则,内容多为民间传说、寓言和神话故事。我们还学过其中的作品有《两小儿辩日》,选入六年级下册语文教材。

(2)本题考查文言文句子翻译。

翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

重点词语有:而,可是。何苦,担心什么。平,铲平。

(3)本题考查理解诗文内容。

B.用“咬”字,把岩竹拟人化,传达出它的神韵和它顽强的生命力。题干中“甲诗‘咬’字运用夸张手法”错误。

故选B。

【点睛】参考译文:

[乙]太行、王屋两座大山,四周各七百里,高七八百千丈。本来在冀州的南部、河阳的北边。

……

智叟笑着阻止愚公说:“你真是太不聪明了。凭你残余的岁月剩余的力气,连山上的一根草木都动不了,又能把泥土和石头怎么样呢?”愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到不能改变的地步,连寡妇孤儿都不如。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽的,可是山不会增高加大,为什么还担心挖不平呢?”智叟无言而对。

18.逢/老媪方磨铁杵。 19. 更替 正在 草木 被……感动 20.(1)你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。

(2)李白被她的想法所感动,回去后终于完成了自己的学业。 21.铁杵磨针,比喻只要有决心,肯下工夫,多么难的事情也能做成功。我们在学习中,只要有恒心,认真努力,就一定能取得好成绩,实现我们美好的理想。 22.匡衡凿壁偷光/孙康映雪照读/车胤囊萤读书等。做任何事情要有恒心、有毅力,这样才能成功。

【解析】18.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。

句意:遇见一位老妇人正在磨铁棒。

本句省略主语“他”,“逢”为谓语,“老媪方磨铁杵”为宾语;本句应在谓语后断一处;

故断为:逢/老媪方磨铁杵。

19.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:冬夏换季。易:更替;

(2)句意:正在磨铁棒。正在;

(3)句意:连山上的一棵草都动不了。毛:草木;

(4)句意:李白被她的精神感动。感:被……感动。

20.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)汝:你;心:指思想;固:顽固;彻:通达,这里指改变;

(2)感:被……感动;意:想法;卒业:完成学业。

21.本题考查成语识记。

根据“逢老媪方磨铁杵”“欲作针”可知,此成语是“铁杵磨针”,比喻只要有决心,肯下工夫,多么难的事情也能做成功。我们在学习时,应该有恒心有毅力,朝着目标不断努力,坚持不懈,就会有所收获。

22.本题考查文学常识及启示。举两个我国古代名人的勤学事例即可,同时点明带给自己的启示。

示例:孙敬“头悬梁”和苏秦“锥刺股”的故事。启发我们要珍惜时间,坚持不懈的努力,勤奋刻苦学习,我们才会学有所成。

【点睛】【甲】参考译文:

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草木都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

手中拿着蛇的山神听说了这件事,怕他不停地干下去,于是向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东边,一座放在雍州的南边。从这以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】参考译文:

磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人正在磨铁棒,于是问她在干什么,老妇人说:“我想把它磨成针。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。那老妇人自称姓武。现在那溪边还有一块武氏岩。

23.列御寇 24. 交换 全部 25.D 26. 愚公在智叟的嘲笑下前赴后继挖山不止,最终感动神灵搬掉两座大山的故事 做事时,有时能以柔克刚,以弱制强,做任何事都要讲究方法,好的方法能起到事半功倍的作用。 27. 大智大勇 以柔克刚 28. 侧面反映了愚公的决心不可动摇,反映了古代劳动人民的美好愿望; 意在告诫执政者修养自身,才是治理好国家的根本这个道理

【解析】23.本题考查文学常识。

《列子》又名《冲虚真经》,相传战国列御寇所著,属于道家的一部经典著作。其思想主旨近于老庄,追求了一种冲虚自然的境界。其中的种种名言及寓言故事里,都体现了道家对精神自由的心驰神往,而它宏阔的视野、精当的议论和优美的文笔又使人领略到子学著述隽秀、凝炼而警拔的散文之美。据此此空应填:列御寇。

24.本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

(1)句意为:冬夏换季。易:交换。

(2)句意为:五年才完全弄懂其中的道理。尽:完全、全部。

25.本题考查文言句子翻译。翻译时,要做到字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主,注意重点字词的翻译。

画线句“大王治国诚能若此,则天下可运于一握”意为:大王治理国家果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了;

故选D。

26.本题考查文章情节的概括及情感主旨。此类题目,在理解文章大意的基础上,概括主要事件,并体会其中寄寓的情感主旨即可。

通读甲文可知,主要讲了北山愚公面对大山的阻塞,动员家中人员以人力移山,即使面对河曲智叟的嘲笑,依旧前赴后继地挖山不止,最终感动神灵搬掉两座大山的故事。启示我们克服苦难必须下定决心,坚持不懈地奋斗。通读乙文可知,文章主要讲了詹何用特殊的钓鱼方式,用心专一地钓上了盈车之鱼,联系文章第二段“当臣之临河持竿,心无杂虑,惟鱼之念,投纶沉钩,手无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫⑩,吞之不疑。所以能以弱制强,以轻致重也”可知,詹何用心专一,采用合适的方法钓鱼颇丰,告诉我们做事要讲究方法,才能达到以柔克刚、以弱胜强的效果,起到事半功倍的作用。

27.本题考查人物形象的分析。

①空,甲文中“河曲智叟笑而止之曰:‘甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?’”可以看出,智叟面对愚公移山的行为,不思考其长久的可能性,而直接予以否定,联系后文愚公的回答“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”可知,愚公认为只要世世代代坚持下去,山总有移完的一天。通过两人的语言及行为对比,以智叟的鼠目寸光突出了愚公的大智大勇。故此空填:大智大勇。

②空,乙文中的詹何“用单股的蚕丝做钓鱼的丝绳,用芒刺做钩,用细竹做钓竿,用剖开的米粒做为钓饵,在有百仞深的深渊中、湍急的河流里钓到的鱼可以装满一辆车”,联系后文中“所以能以弱制强,以轻致重也”可知,詹何之所以能够做到如此的原因在于其能够以弱胜强、以轻致重。故空填:以柔克刚。(意对即可。)

28.本题考查文章内容的理解。

①空,甲文结尾借神力解决问题,具有浓厚的神话色彩,富有浓厚的想象力。愚公的行为感动了天帝,表达了人类征服自然的理想和为理想而献身的精神,从侧面反映了愚公的决心不可动摇,寄托了古代人民的美好愿望,反映了我国古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,更加突出了故事的主题。

②空,结合乙文中詹何对楚庄王的答话“大王治国诚能若此,则天下可运于一握,将亦奚事哉?”可知,詹何利用自己以特殊的钓鱼方式,用心专一地钓上了盈车之鱼的示例,劝诫执政者要修养自身,才能治理好国家。

【点睛】参考译文:

【甲】

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

【乙】

詹何用单股的蚕丝做钓鱼的丝绳,用芒刺做钩,用细竹做钓竿,用剖开的米粒做为钓饵,在有百仞深的深渊中、湍急的河流里钓到的鱼可以装满一辆车,钓丝还不断,钓钩没有被扯直,钓竿没有被拉弯。楚国的国王听说了这件事觉得很惊异,就把他叫来问他原因。

詹何说:“听我已经逝去的父亲说过,古代善射的人蒲且子射箭,曾经用拉力很小的弓、纤细的丝绳,顺着风一射,一箭连射两只在云间的黄鹂鸟,(因为)用心专一,用力均匀的原因啊。我按照他的这种做法,模仿着学习钓鱼,五年才完全弄懂其中的道理。现在我在河边持竿钓鱼时,心中不思虑杂事,只想鱼,丢线沉钩,手上用力均匀,外物不能扰乱(我的心神)。鱼看见我的钓饵,就像看见尘埃或聚集的泡沫一样,吞食它不会怀疑。所以我能以弱制强,以轻御重啊。大王您治理国家果真能像这样,那么天下的事就可以一手掌控了,还能有什么对付不了的吗?”楚王说:“说的好。”

29.将要;无,没有;希望;通“促”,催促 30.D 31.⑴你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。

⑵有才德的人如果钱财多,就会削弱他的意志;愚蠢的人如果钱财多,就会增多他的过失 32.①山高大无比。②路途遥远。③人手年龄偏大、且少。④工具简陋。⑤河曲智叟劝阻,讥笑。 33.愚公的家风:勇于面对困难,知难而进,苦干实干,锲而不舍。疏广的家风:自食其力,不依赖父辈。

【解析】29.本题考查文言词语的含义。

“年且九十”句意:年纪快到九十岁了;且:将要。“今日饮食费且”句意:今每天这样饮食耗费将尽;且:将要。

“河曲智叟亡以应”句意:河曲智叟无话可答;亡:无、没有。“吾既亡以教化子孙”句意:我既然没有办法来教化子孙;亡:无、没有。

“希冀”指希望;冀:希望。“子孙冀及君时颇立产业”句意:子孙希望趁着他在世时多经营点产业;冀:希望。

选③。“趣卖以供具”句意:催家人去卖了(金银)用来供养亲朋。趣:通“促”,催促。

30.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。

句意:我难道老糊涂了不顾念子孙,只是家里本有旧田老宅,让子孙勤于耕作,应该能够供其衣食,与普通人相同。

根据句意断为:吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供衣食/与凡人齐。

故选D。

31.本题考查文言翻译。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)心:思想,固:顽固,曾:尚且、竟然,不若:比不上,孀妻弱子:孤儿寡妇。

(2)贤:才能,损:削弱,志:意志,益:增加。

32.本题考查理解和分析古文内容。

结合【甲】文“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”可知,愚公所移之山高大无比,这是困难之一;结合【甲】文“寒暑易节,始一反焉”可知,愚公将土石运到渤海的路途遥远,这是困难之二;结合【甲】文“遂率子孙荷担者三夫”可知,参与移山的人员少,且愚公年事已高,这是困难之三;结合【甲】文“遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”可知,愚公移山的工具很简陋,这世上困难之四;结合【甲】文“河曲智叟笑而止之曰”可知,面对愚公移山的行为,河曲智叟嘲笑他们,这是困难之五。

33.本题考查概括家风。

结合【甲】文“北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:‘吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?’”“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”可知,年且九十的愚公面对高耸的王屋太行,直面困难,知难勇进,苦干实干,锲而不舍,所以愚公的家风便是如此;

结合“吾岂老悖不念子孙哉,顾自有旧田庐,令子孙勤力其中,足以供衣食,与凡人齐。今复增益之以为赢余,但教子孙怠堕耳。贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。且夫富者,众人之怨也:吾既亡以教化子孙,不欲益其过而生怨”可知,疏广教育自己的子孙要自食其力,不依赖父辈,不能因为父辈的依靠而懒惰,要自己奋斗,勤奋努力,所以疏广的家风便是如此。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到九十岁了在山的正对面居住。(他)苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,(就)召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),凿石头、挖土,用箕备运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气,连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的心真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀。儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】疏广回归乡里后,天天让家里摆设酒食,邀请族人老朋友及宾客,一起娱乐。多次询问家里的余金还有多少,催家人去卖了(金银)用来供养亲朋。过了一年多,疏广的子孙私下对疏广所喜爱相信的兄弟老人说:“子子孙希望趁着他在世时多经营点产业,如今每天这样饮食耗费将尽。应该像您家一样,劝说他买田治宅。”老人就用闲暇时间给疏广讲了这些话,疏广说:“我难道老糊涂了不顾念子孙,只是家里本有旧田老宅,让子孙勤于耕作,应该能够供其衣食,与普通人相同。如今又增加了这么多赢余的钱财,它只能教子孙怠惰罢了。贤能而多有钱财,那么就会捐弃其志向;愚蠢而又多有钱财,那么就更助长了他们的过错。况且富人,是众人所怨恨的啊;我既然没有办法来教化子孙,也不想助长他们的过错而招致怨恨。更何况这些金钱,是圣上恩赐我用来养老的啊,所以我希望与乡党宗族共飨圣上的恩赐,来尽我的余日,不也可以吗!”于是族人对他心说诚服。(后来他)就这样终老一生。

34. 通达,这里指改变 没有 35. 放在主谓之间,取消句子的独立性,不译 助词,的 36.世人始知/愚公之远大未可测矣/夸娥之神力何其壮哉! 37.B 38.(1)(他)苦于山的北面的阻塞,出来进去都要绕道。

(2)故事虽然极为特别,但反映的道理却是可以借鉴的。 39.甲文:惩山北之塞,出入之迂也。 乙文:怆彼居之湫隘,惩祁寒之惨毒。 40.甲文比较简略,只用了“方七百里,高万仞”几个字概括太行、王屋二山的高大。

乙文描述详细,“昔太行耸峙,王屋作固。千岩纠纷,万仞回互。蓄冰霜而居夏凝结,连源流而飞泉积素”,不仅写了山高,还描写了周边景象。

【解析】34.本题考查理解文言词义。

(1)句意:顽固得没法开窍。彻:通达,这里指改变。

(2)句意:河曲智叟无话可答。亡:没有。

35.本题考查理解文言虚词。

(1)句意:即使我死了。之:放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

(2)句意:这就是愚公修行的功夫。之:助词,的。

36.本题考查断句。这句话意思是:人们才知道愚公的远大不可预测,夸娥氏的神奇力量多么壮观啊!“愚公之远大未可测矣”“夸娥之神力何其壮哉”是前面“人们才知道”的具体内容,据此断句为:世人始知/愚公之远大未可测矣/夸娥之神力何其壮哉!

37.本题考查理解文章内容。

B.有误。“凸显愚公之妻支持移山的坚定立场和决心”说法不正确。“其妻”是支持愚公的,只是担心愚公的力量不足以移山,所以献疑,但不能说“坚定立场”,有“决心”;

故选B。

38.本题考查翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)惩:戒,这里是“苦于、为……所苦”的意思。塞:阻塞。迂:曲折、绕远。

(2)殊致:极为特别。理:反映的道理。相假:可以借鉴。

39.本题考查学生对文言文的理解和提炼能力。仔细阅读文章,通译全文,理解文章大意,提炼句子作答即可。

甲文中大山挡了路,愚公才想到移山,即“惩山北之塞,出入之迂也”是愚公移山的原因。

乙文中“怆彼居之湫隘,惩祁寒之惨毒”道出了自己居住环境的不便,所以才想到移山。提炼作答即可。

40.本题考查概括。完成此题首先要仔细阅读两文,在正确理解字词意思的基础上通译全文,分析作答。

两文都写了太行山、王屋山的高大,甲文用“方七百里,高万仞”概括,除此之外,无他语言,比较简略;乙文中“昔太行耸峙,王屋作固。千岩纠纷,万仞回互。蓄冰霜而居夏凝结,联源流而飞泉积素”一段话写山,不仅写了山高,还描写了周边景象。描写详细。

【点睛】参考译文

【甲】传说中的太行、王屋两座山,周围七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,可以吗?”家人纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你太不聪明了,你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”

北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。从此以后,冀州的南部,直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

【乙】从前太行山高耸矗立,王屋山坚不可摧。众多的高峰交错杂乱,互相隐藏。(山上)终年积蓄冰雪,就算在夏季水汽也能凝结,水的本源和支流相互连接,飞流而下的泉水像积雪一样。有一个年老无力的愚老头,面对着此山而住。他悲伤于住在山林里低洼狭小的地方,又苦于山林里残酷狠毒的寒气。于是他想激励劝勉家人的意愿,想要移山。

人们才知道愚公的远大不可预测,夸娥氏的神奇力量多么壮观啊!倘若不是受到男孩的帮助,从与智叟的辩论获得提醒,就要困于蒙昧,一定会遇到艰难,最终成为见识短浅的人。现在的移山之功已成,河冀之地已经平了,这就是愚公修行的功夫。客人发出感叹说:事情虽然不同,但反映的道理却是可以借鉴的。

41.(1)A

(2)乙

(3)愚公觉得智叟不聪明;子游对鹳的评价是可悲。结合对两文的分析,可知“智慧”应该是眼光长远。

【详解】(1)考查一词多义。

A.都是助词,的;

B.动词,居住\动词,停留;

C.连词,况且\副词,将在;

D.动词,制止\动词,停止;

故选A。

(2)考查语句理解。

甲:智叟被愚公反驳,无言应对,所以才“亡无应”。

故选乙。

(3)第一问:考查对文本内容的理解。

根据甲文中的“甚矣,汝之不惠”可知,愚公觉得智叟不聪明。

根据乙文中的“悲哉”可知,子游对鹳的评价是可悲。

第二问:考查阅读启示。

根据甲文中的“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”可得:要用发展的眼光看问题,要目光长远。

根据乙文中的“是亦有知矣,惜乎其未远也”可得:既要有预见,还要考虑长远。

【点睛】参考译文:

【甲】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,河阳的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年龄将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,于是集合全家人商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,使道路一直通向豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山也不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,挖下来的土和石头又安放在哪里?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙的年纪,蹦蹦跳跳地去帮助他。冬夏换季,才能往返一次。

河湾上聪明的老头讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你真的太愚蠢了!就凭

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读