1 消息二则 课件(共35张PPT)

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

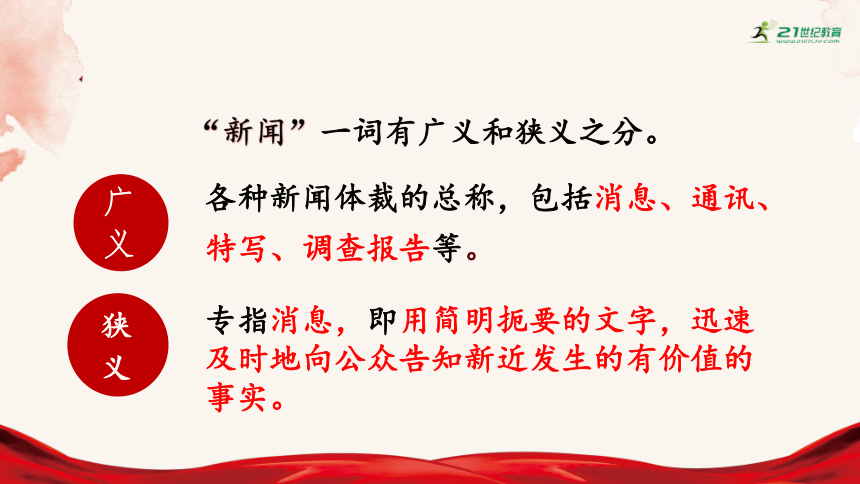

“新闻”一词有广义和狭义之分。

各种新闻体裁的总称,包括消息、通讯、特写、调查报告等。

广义

专指消息,即用简明扼要的文字,迅速及时地向公众告知新近发生的有价值的事实。

狭义

特点

时效性强

真实客观

短小精悍

具有固定的结构方式

时效性强

消息在新闻诸体裁中时效性最强,要求争分夺秒、迅速完稿。消息一般一事一报,及时概括事实,以保证其时效性。

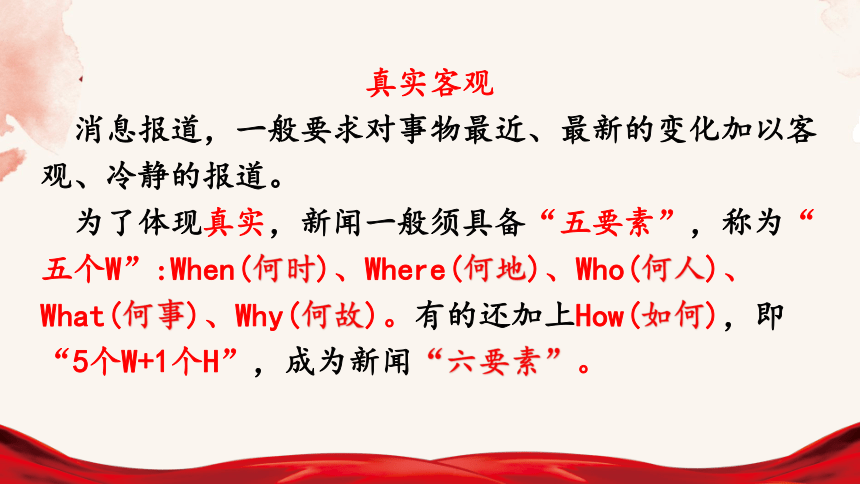

真实客观

消息报道,一般要求对事物最近、最新的变化加以客观、冷静的报道。

为了体现真实,新闻一般须具备“五要素”,称为“五个W”:When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、What(何事)、Why(何故)。有的还加上How(如何),即“5个W+1个H”,成为新闻“六要素”。

短小精悍、概括性强

消息强调时效性、要求在最短篇幅内用尽量精炼的语言,传播出尽量最多的最新信息。因此消息要求叙事直截了当、语言简洁明快。从整体看,消息一般篇幅较为短小,简明扼要。

具有固定的结构方式

消息有比较固定的格式,即由主到次地组织内容,将最重要、最吸引人的新闻事实放到前面进行报道。

消息一般包括标题(正题、引题、副题)、导语、主体、背景、结语等部分。

标题:高度概括消息的核心内容。必须简明、准确地概括消息内容,帮助读者理解报道的事实。

正题:概括与说明主要事实和思想内容。

引题:提示消息的思想意义或交代背景,说明原因,烘托气氛。

副题:提示报道的事实结果,或作内容提要。

(可以三个标题齐全,也可以只有其中一部分。)

导语:是消息的第一段或者第一句话。消息中最主要的事实,是最重要、最有影响力的材料,是本则消息报道的价值所在。它扼要地揭示消息的核心内容。

导语的要求:

一是要抓住事情的核心

二是要能吸引读者看下去

主体:是消息的主干部分。承接导语之后,对导语作具体全面的阐述,具体展开事实或进一步突出中心,从而写出导语的所概括的内容,表现全篇消息的主题思想。应按“时间顺序”或“逻辑顺序”写作,但仍然要先写主要的、再写次要的。

背景:指的是消息发生的社会环境和自然环境。

结语:是消息的最后一段落或最后一句话。

消息二则

毛泽东

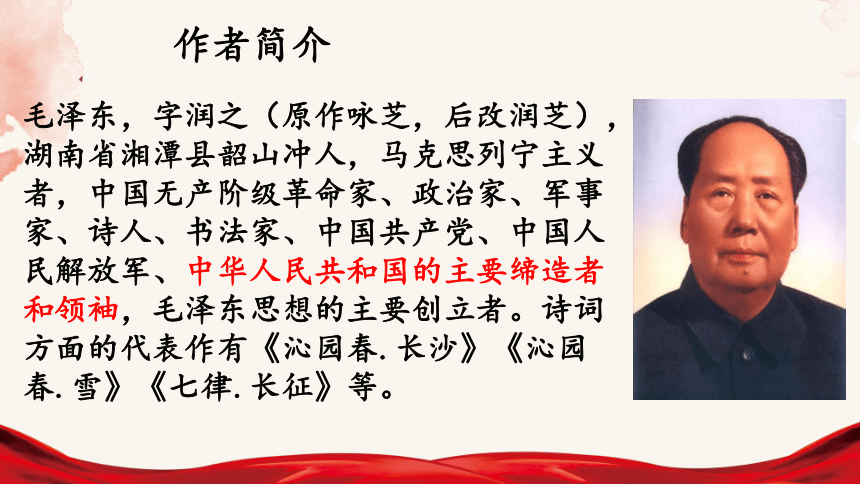

毛泽东,字润之(原作咏芝,后改润芝),湖南省湘潭县韶山冲人,马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家、政治家、军事家、诗人、书法家、中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者和领袖,毛泽东思想的主要创立者。诗词方面的代表作有《沁园春.长沙》《沁园春.雪》《七律.长征》等。

作者简介

溃退( ) 泄气( ) 督战( ) 要塞( ) 业已( )

摧枯拉朽( )

锐不可当( )

摧枯拉朽:

学习生字

kuì tuì

xiè qì

dū zhàn

yào sài

yè yǐ

cuī kū lā xiǔ

ruì bù kě dānɡ

这里指枯草,朽木受到摧折,比喻腐朽势力被迅速摧毁。

我三十万大军

胜利南渡长江

1949年初,辽沈、淮海、平津三大战役结束,人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动派依然负隅顽抗,他们对长江防线苦心经营3个月后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛泽东发布了向全国进军的命令,并于该日凌晨发起了渡江战役。4月22日毛泽东写下了这则消息,全面报道前线最新战况。

时代背景

快速阅读课文,找出消息的结构。

导语:英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

整体感知

主体:渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇到人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸。不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区。现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

结语:人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

仔细阅读课文,找出这则消息的“五要素”。

何时:

何地:

何人:

何事:

何故:

是1949年4月20日午夜开始的不到二十四小时之内。

在芜湖和安庆之间的长江水面上。

人民解放军,三十万之众。

我三十万大军胜利南渡长江。

人民解放军攻破国民党反动派防线,占领长江南岸。

“新华社长江前线二十二日二时电”这部分属于新闻哪部分?有什么作用?

电头。

作用:交代了通讯社名称、发稿地点、发稿时间,说明该报道及时,材料真实。

1.文中哪些词语描述国民党反动派防线崩溃?哪些词语描述人民解放军的英勇善战?这其中蕴含了一种什么样的情感?

国民党反动派:摧枯拉朽、军无斗志、纷纷溃退;

人民解放军:万船齐发、直取(对岸)、突破(敌阵)、

占领、进击、英雄式的战斗

对比,突出敌军的不堪一击,反衬我军的英勇善战。

赞扬了人民解放军英勇善战、锐不可当的气势。

品味语言

2.“经营”能否换成“构筑” “ 溃退”能否换成“败退” 为什么

不能。因为“经营”写出了国民党军队的精心筹划和准备,更能够从反面说明解放军的英勇善战。

“溃退”更能说明国民党军队败退的程度。这句话表达了对人民解放军的赞美之情,字里行间透出豪迈的情怀。

该消息非常凝练,文中第四句描写有无必要?

从全文的角度来看,这一句描写很有必要,它从我方的角度补充展现了战斗的情况(前一句是从敌方角度来写),全面表现了第一天的战斗。“风平浪静”写战斗的自然条件,是对“何时”“何地”的补充;“万船齐放”写我军参战部队之多、动用船只之众,是对“何人”的补充;“直取对岸”写我军作战之勇、进展之快,是对“如何”的补充。

思考探究

主旨归纳:《我三十万大军胜利南渡长江》报道了我军的渡江战役及其成果,用简洁的语言介绍了渡江的时间、地点及结果,赞扬了人民解放军英勇善战、锐不可当的气势,也从侧面反映出国民党军心涣散,毫无斗志。

人民解放军百万大军横渡长江

这则消息选自《毛泽东新闻作品集》(新华出版社2014年版),刊载于1949年4月24日《人民日报》。就渡江战役第一阶段的首要任务(突破长江防线,渡过长江)而言,4月22日的战斗具有决定性意义,22曰下午,国民党军开始全线退却。在渡江战役取得决定性胜利的时刻,毛泽东亲自撰写《人民解放军百万大军横渡长江》这则消息,及时报道战况。

创作背景

阅读课文找出这篇消息的六要素?

人物:

时间:

地点:

原因:

经过:

结果:

人民解放军百万大军

1949年4月20日夜起

西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

国民党反动派拒绝签订和平协定

分三路大军横渡长江

突破长江防线,占领南岸广大地区

整体感知

朗读课文,勾画出导语部分。思考:这个导语从哪几个方面总领了全文?

从渡江作战兵力、战线(即渡江区域)、战况三个方面总领了全文。

精读细研

速读主体部分,完成下面表格。

起止地点 渡江时间 兵力 度过兵力

中路军 西路军 东路军 安庆-芜湖

九江-安庆

芜湖-江阴

二十日夜起

二十一日下午五时起

二十一日下午五时起

30万

35万

35万

30万

三分之二

大部分

主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军,再说东路军?

中路军首先发起渡江作战,所以先说。西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路军接着中路军说,并能合在一起,加以分析评论。最后详写东路军激战,文势也涌起高潮。

三路大军的渡江情况,哪路详写 哪路略写 为什么要这样安排

中路军写得简略,西路大军写得稍详,东路军写得最详。

一是较具体地写了战斗情况;二是更详尽地写了战果。

三个层次写得有同有异,有详有略,在统一中有变化,避免了重复雷同。

从文中找出例子来进行分析,自由讨论,概括出本文语言方面的特点。

(1)准确:

“不含”在这个表明地点的句子里,准确反映了当时的情况,因为九江尚未解放,体现报道的真实、准确、严密。

中路军30万人;西路军35万人;东路军35万人人数的确切,更体现了报道的真实、准确、严密。

“西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。”

品读语言

(3)字里行间洋溢着胜利的豪情。

(2)简洁而具有气势。

如导语中“百万大军”“冲破敌阵”“横渡长江”,再比如“英勇善战,锐不可当”,“敌军则纷纷溃退,毫无斗志”。

二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

“突破”表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。“渡至”有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内即已”,时间明确,且含渡江迅疾,作战顺利之意。

(1)结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。

(2)不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

(提示:注意比较语句的感彩)

(2)句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味。嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,如果换成“结果就在二十一日那天”,毫无感彩,且与上一句“二十一日”重复。

主旨归纳

本文报道人民解放军百万大军胜利横渡长江的战况,并分析了国民党军队士气低落的根本原因,从而歌颂了我军英勇善战、锐不可当、所向披靡的英雄气概。

“新闻”一词有广义和狭义之分。

各种新闻体裁的总称,包括消息、通讯、特写、调查报告等。

广义

专指消息,即用简明扼要的文字,迅速及时地向公众告知新近发生的有价值的事实。

狭义

特点

时效性强

真实客观

短小精悍

具有固定的结构方式

时效性强

消息在新闻诸体裁中时效性最强,要求争分夺秒、迅速完稿。消息一般一事一报,及时概括事实,以保证其时效性。

真实客观

消息报道,一般要求对事物最近、最新的变化加以客观、冷静的报道。

为了体现真实,新闻一般须具备“五要素”,称为“五个W”:When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、What(何事)、Why(何故)。有的还加上How(如何),即“5个W+1个H”,成为新闻“六要素”。

短小精悍、概括性强

消息强调时效性、要求在最短篇幅内用尽量精炼的语言,传播出尽量最多的最新信息。因此消息要求叙事直截了当、语言简洁明快。从整体看,消息一般篇幅较为短小,简明扼要。

具有固定的结构方式

消息有比较固定的格式,即由主到次地组织内容,将最重要、最吸引人的新闻事实放到前面进行报道。

消息一般包括标题(正题、引题、副题)、导语、主体、背景、结语等部分。

标题:高度概括消息的核心内容。必须简明、准确地概括消息内容,帮助读者理解报道的事实。

正题:概括与说明主要事实和思想内容。

引题:提示消息的思想意义或交代背景,说明原因,烘托气氛。

副题:提示报道的事实结果,或作内容提要。

(可以三个标题齐全,也可以只有其中一部分。)

导语:是消息的第一段或者第一句话。消息中最主要的事实,是最重要、最有影响力的材料,是本则消息报道的价值所在。它扼要地揭示消息的核心内容。

导语的要求:

一是要抓住事情的核心

二是要能吸引读者看下去

主体:是消息的主干部分。承接导语之后,对导语作具体全面的阐述,具体展开事实或进一步突出中心,从而写出导语的所概括的内容,表现全篇消息的主题思想。应按“时间顺序”或“逻辑顺序”写作,但仍然要先写主要的、再写次要的。

背景:指的是消息发生的社会环境和自然环境。

结语:是消息的最后一段落或最后一句话。

消息二则

毛泽东

毛泽东,字润之(原作咏芝,后改润芝),湖南省湘潭县韶山冲人,马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家、政治家、军事家、诗人、书法家、中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者和领袖,毛泽东思想的主要创立者。诗词方面的代表作有《沁园春.长沙》《沁园春.雪》《七律.长征》等。

作者简介

溃退( ) 泄气( ) 督战( ) 要塞( ) 业已( )

摧枯拉朽( )

锐不可当( )

摧枯拉朽:

学习生字

kuì tuì

xiè qì

dū zhàn

yào sài

yè yǐ

cuī kū lā xiǔ

ruì bù kě dānɡ

这里指枯草,朽木受到摧折,比喻腐朽势力被迅速摧毁。

我三十万大军

胜利南渡长江

1949年初,辽沈、淮海、平津三大战役结束,人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动派依然负隅顽抗,他们对长江防线苦心经营3个月后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛泽东发布了向全国进军的命令,并于该日凌晨发起了渡江战役。4月22日毛泽东写下了这则消息,全面报道前线最新战况。

时代背景

快速阅读课文,找出消息的结构。

导语:英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

整体感知

主体:渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇到人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸。不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区。现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

结语:人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

仔细阅读课文,找出这则消息的“五要素”。

何时:

何地:

何人:

何事:

何故:

是1949年4月20日午夜开始的不到二十四小时之内。

在芜湖和安庆之间的长江水面上。

人民解放军,三十万之众。

我三十万大军胜利南渡长江。

人民解放军攻破国民党反动派防线,占领长江南岸。

“新华社长江前线二十二日二时电”这部分属于新闻哪部分?有什么作用?

电头。

作用:交代了通讯社名称、发稿地点、发稿时间,说明该报道及时,材料真实。

1.文中哪些词语描述国民党反动派防线崩溃?哪些词语描述人民解放军的英勇善战?这其中蕴含了一种什么样的情感?

国民党反动派:摧枯拉朽、军无斗志、纷纷溃退;

人民解放军:万船齐发、直取(对岸)、突破(敌阵)、

占领、进击、英雄式的战斗

对比,突出敌军的不堪一击,反衬我军的英勇善战。

赞扬了人民解放军英勇善战、锐不可当的气势。

品味语言

2.“经营”能否换成“构筑” “ 溃退”能否换成“败退” 为什么

不能。因为“经营”写出了国民党军队的精心筹划和准备,更能够从反面说明解放军的英勇善战。

“溃退”更能说明国民党军队败退的程度。这句话表达了对人民解放军的赞美之情,字里行间透出豪迈的情怀。

该消息非常凝练,文中第四句描写有无必要?

从全文的角度来看,这一句描写很有必要,它从我方的角度补充展现了战斗的情况(前一句是从敌方角度来写),全面表现了第一天的战斗。“风平浪静”写战斗的自然条件,是对“何时”“何地”的补充;“万船齐放”写我军参战部队之多、动用船只之众,是对“何人”的补充;“直取对岸”写我军作战之勇、进展之快,是对“如何”的补充。

思考探究

主旨归纳:《我三十万大军胜利南渡长江》报道了我军的渡江战役及其成果,用简洁的语言介绍了渡江的时间、地点及结果,赞扬了人民解放军英勇善战、锐不可当的气势,也从侧面反映出国民党军心涣散,毫无斗志。

人民解放军百万大军横渡长江

这则消息选自《毛泽东新闻作品集》(新华出版社2014年版),刊载于1949年4月24日《人民日报》。就渡江战役第一阶段的首要任务(突破长江防线,渡过长江)而言,4月22日的战斗具有决定性意义,22曰下午,国民党军开始全线退却。在渡江战役取得决定性胜利的时刻,毛泽东亲自撰写《人民解放军百万大军横渡长江》这则消息,及时报道战况。

创作背景

阅读课文找出这篇消息的六要素?

人物:

时间:

地点:

原因:

经过:

结果:

人民解放军百万大军

1949年4月20日夜起

西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

国民党反动派拒绝签订和平协定

分三路大军横渡长江

突破长江防线,占领南岸广大地区

整体感知

朗读课文,勾画出导语部分。思考:这个导语从哪几个方面总领了全文?

从渡江作战兵力、战线(即渡江区域)、战况三个方面总领了全文。

精读细研

速读主体部分,完成下面表格。

起止地点 渡江时间 兵力 度过兵力

中路军 西路军 东路军 安庆-芜湖

九江-安庆

芜湖-江阴

二十日夜起

二十一日下午五时起

二十一日下午五时起

30万

35万

35万

30万

三分之二

大部分

主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军,再说东路军?

中路军首先发起渡江作战,所以先说。西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路军接着中路军说,并能合在一起,加以分析评论。最后详写东路军激战,文势也涌起高潮。

三路大军的渡江情况,哪路详写 哪路略写 为什么要这样安排

中路军写得简略,西路大军写得稍详,东路军写得最详。

一是较具体地写了战斗情况;二是更详尽地写了战果。

三个层次写得有同有异,有详有略,在统一中有变化,避免了重复雷同。

从文中找出例子来进行分析,自由讨论,概括出本文语言方面的特点。

(1)准确:

“不含”在这个表明地点的句子里,准确反映了当时的情况,因为九江尚未解放,体现报道的真实、准确、严密。

中路军30万人;西路军35万人;东路军35万人人数的确切,更体现了报道的真实、准确、严密。

“西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。”

品读语言

(3)字里行间洋溢着胜利的豪情。

(2)简洁而具有气势。

如导语中“百万大军”“冲破敌阵”“横渡长江”,再比如“英勇善战,锐不可当”,“敌军则纷纷溃退,毫无斗志”。

二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

“突破”表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。“渡至”有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内即已”,时间明确,且含渡江迅疾,作战顺利之意。

(1)结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。

(2)不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

(提示:注意比较语句的感彩)

(2)句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味。嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,如果换成“结果就在二十一日那天”,毫无感彩,且与上一句“二十一日”重复。

主旨归纳

本文报道人民解放军百万大军胜利横渡长江的战况,并分析了国民党军队士气低落的根本原因,从而歌颂了我军英勇善战、锐不可当、所向披靡的英雄气概。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读