2023年人教统编版语文八年级上册第二单元检测题(有答案)

文档属性

| 名称 | 2023年人教统编版语文八年级上册第二单元检测题(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 951.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-04 16:17:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

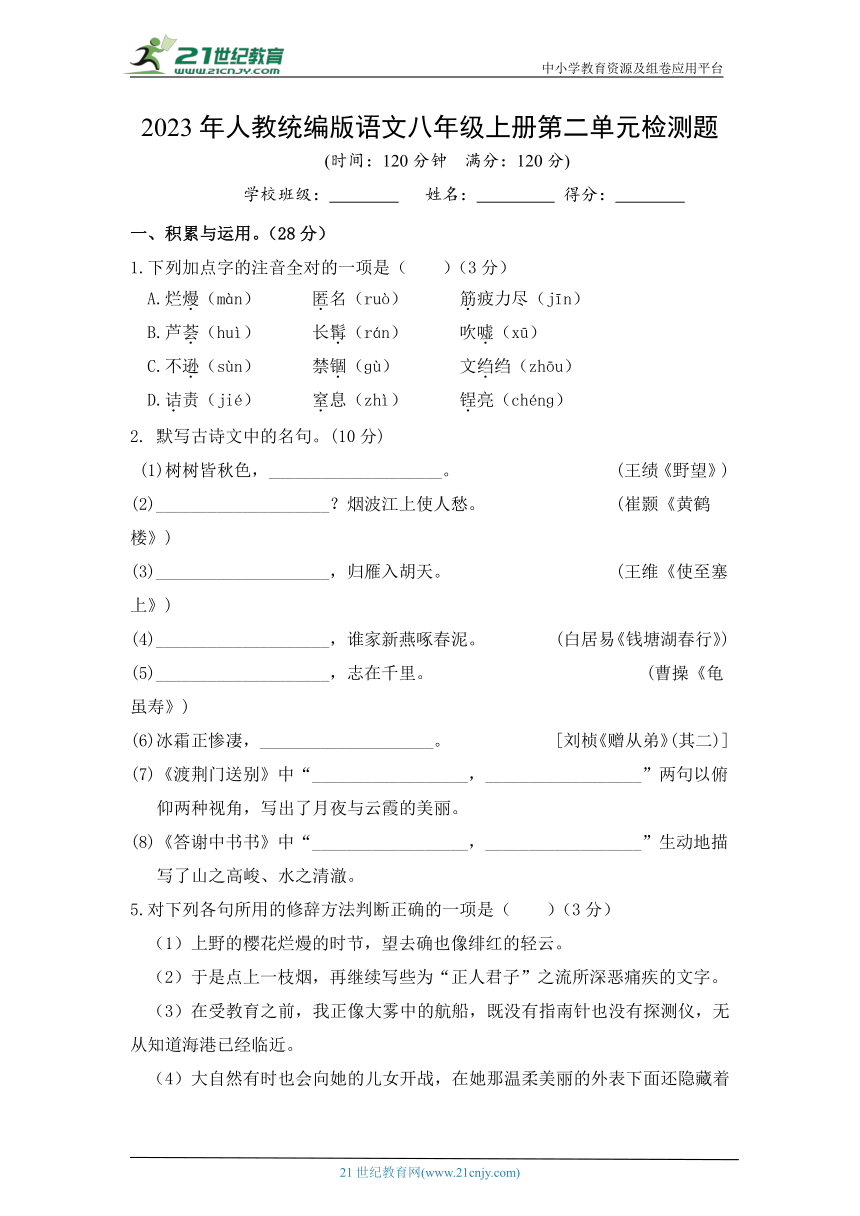

2023年人教统编版语文八年级上册第二单元检测题

(时间:120分钟 满分:120分)

学校班级: 姓名: 得分:

一、积累与运用。(28分)

1.下列加点字的注音全对的一项是( )(3分)

A.烂熳(màn) 匿名(ruò) 筋疲力尽(jīn)

B.芦荟(huì) 长髯(rán) 吹嘘(xū)

C.不逊(sùn) 禁锢(ɡù) 文绉绉(zhōu)

D.诘责(jié) 窒息(zhì) 锃亮(chénɡ)

2. 默写古诗文中的名句。(10分)

(1)树树皆秋色,____________________。 (王绩《野望》)

(2)____________________?烟波江上使人愁。 (崔颢《黄鹤楼》)

(3)____________________,归雁入胡天。 (王维《使至塞上》)

(4)____________________,谁家新燕啄春泥。 (白居易《钱塘湖春行》)

(5)____________________,志在千里。 (曹操《龟虽寿》)

(6)冰霜正惨凄,____________________。 [刘桢《赠从弟》(其二)]

(7)《渡荆门送别》中“__________________,__________________”两句以俯仰两种视角,写出了月夜与云霞的美丽。

(8)《答谢中书书》中“__________________,__________________”生动地描写了山之高峻、水之清澈。

5.对下列各句所用的修辞方法判断正确的一项是( )(3分)

(1)上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云。

(2)于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

(3)在受教育之前,我正像大雾中的航船,既没有指南针也没有探测仪,无从知道海港已经临近。

(4)大自然有时也会向她的儿女开战,在她那温柔美丽的外表下面还隐藏着利爪哩!

A.比喻 引用 排比 拟人

B.拟人 反语 比喻 比喻

C.比喻 反语 比喻 拟人

D.拟人 引用 排比 反语

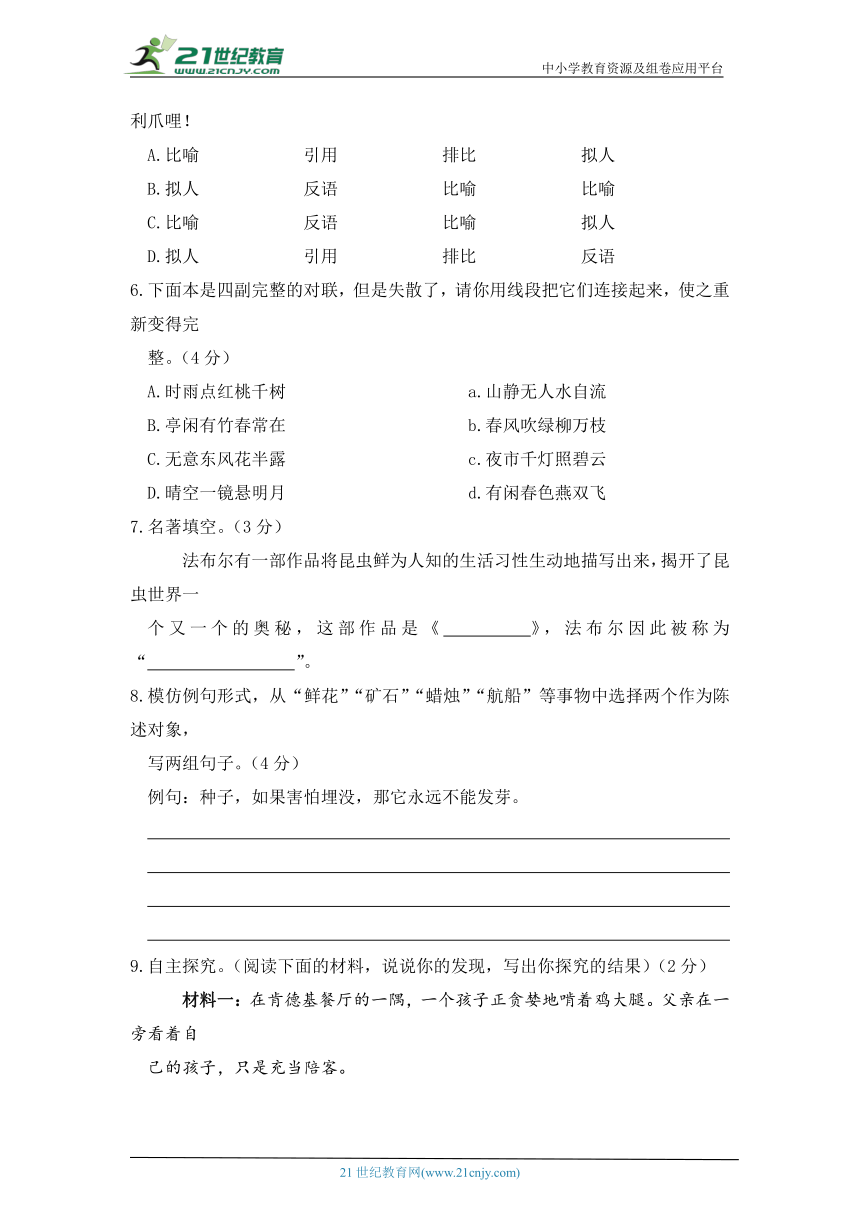

6.下面本是四副完整的对联,但是失散了,请你用线段把它们连接起来,使之重新变得完

整。(4分)

A.时雨点红桃千树 a.山静无人水自流

B.亭闲有竹春常在 b.春风吹绿柳万枝

C.无意东风花半露 c.夜市千灯照碧云

D.晴空一镜悬明月 d.有闲春色燕双飞

7.名著填空。(3分)

法布尔有一部作品将昆虫鲜为人知的生活习性生动地描写出来,揭开了昆虫世界一

个又一个的奥秘,这部作品是《 》,法布尔因此被称为“ ”。

8.模仿例句形式,从“鲜花”“矿石”“蜡烛”“航船”等事物中选择两个作为陈述对象,

写两组句子。(4分)

例句:种子,如果害怕埋没,那它永远不能发芽。

9.自主探究。(阅读下面的材料,说说你的发现,写出你探究的结果)(2分)

材料一:在肯德基餐厅的一隅,一个孩子正贪婪地啃着鸡大腿。父亲在一旁看着自

己的孩子,只是充当陪客。

材料二:台灯下,孩子们伏在写字台前“奋笔疾书”。父母坐在一旁,或是举头望

明月(监视),或是低头思故乡(瞌睡)。

材料三:各大学开学的时候,一群比自己父母长得都高大的“大男孩”和“小姑娘”

们站在一旁,他们的父母却气喘吁吁地为其办理各种入学手续。

材料四:电影《狐狸的故事》:当小狐狸还娇滴滴地在老狐狸身边撒娇时,身为父

母的老狐狸却无情地把它们从家中赶走。那些被老狐狸咬伤并赶走的小狐狸眼中充满着

忧伤和委屈,然而老狐狸则是义无反顾的坚决和果断。

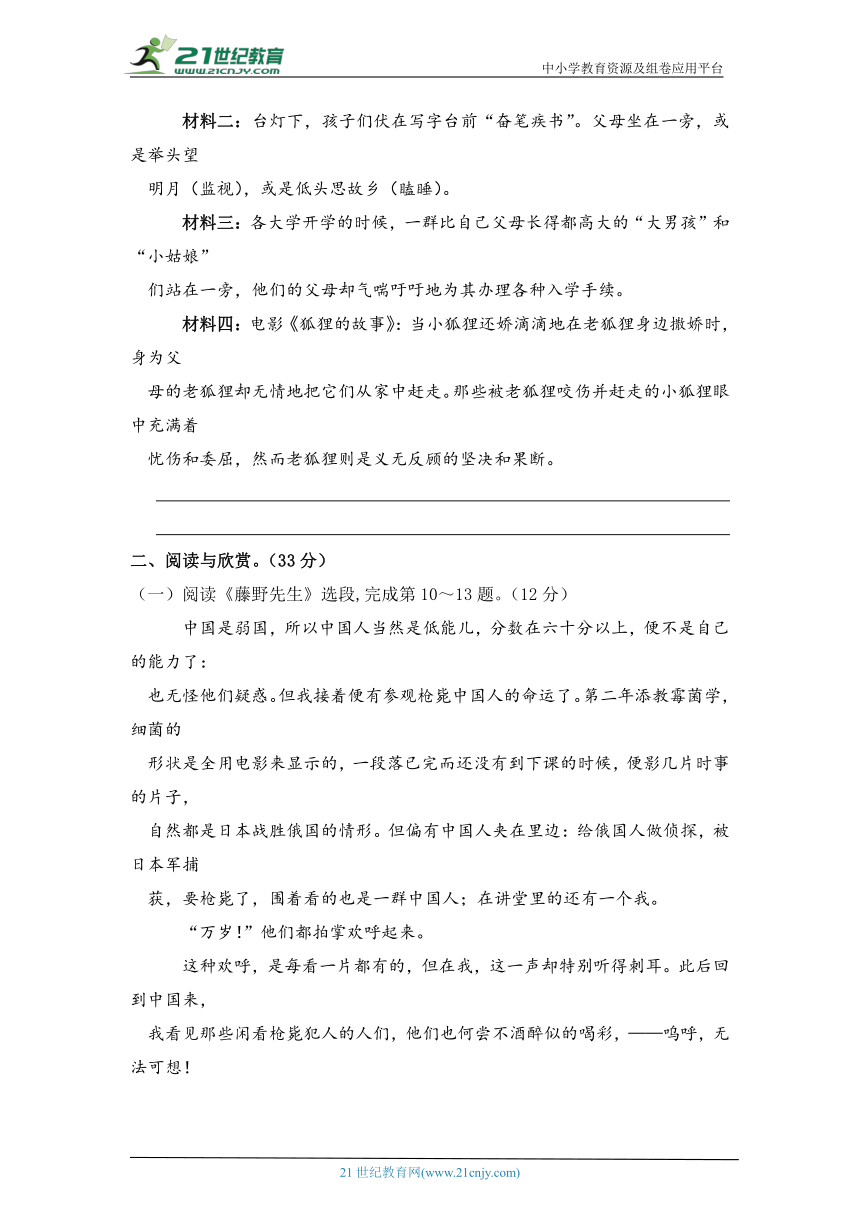

二、阅读与欣赏。(33分)

(一)阅读《藤野先生》选段,完成第10~13题。(12分)

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:

也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的

形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,

自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕

获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,

我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想!

但在那时那地,我的意见却变化了。

10.“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿”这句话中的两句有必然的因果关系吗?作

者为什么这样说?(3分)

11.“这一声”指的是什么?作者觉得刺耳的原因又是什么?(3分)

12.“他们何尝不酒醉似的喝彩”中“何尝”一词表达了作者怎样的思想感情?(2分)

13.“但在那时那地,我的意见却变化了”联系全文,“变化了”的具体内容是什么?表现

了鲁迅什么样的精神?(4分)

(二)阅读下面的选文,完成第14~20题。(18分)

我所见的叶圣陶

①第一次与圣陶见面是在民国十年的秋天。

②我看出圣陶始终是个寡言的人,大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着。他却并不是喜欢孤独,他似乎老是那么有味地听着。至于与人独对的时候,自然多少要说些话;但辩论是不来的。他觉得辩论要开始了,往往微笑着说:“这个弄不大清楚了。”这样就过去了。【甲】

③他又是个极和易的人,轻易看不见他的怒色。他辛辛苦苦保存着的《晨报》副刊,上面有他自己的文字的,特地从家里捎来给我看;让我随便放在一个书架上,给散失了,当他和我同时发现这件事时,他只略露惋惜的颜色,随即说:“由它去末哉,由它去末哉!”我是至今惭愧着,因为我知道他作文是不留稿的。他的和易出于天性,并非阅历世故,矫揉造作而成。

④我到杭州教书,那边学校当局要我约圣陶去。圣陶来信说:“我们要痛痛快快游西湖,不管这是冬天。”他来了,教我上车站去接。我知道他到了车站这一类地方,是会觉得寂寞的。他的家实在太好了,他的衣着,一向都是家里管。我常想,他好像一个小孩子;像小孩子的天真,也像小孩子的离不开家里人,必须离开家里人时,他也得找些熟朋友伴着;孤独在他简直是有些可怕的。所以他到校时,本来是独住一屋的,却愿意将那间屋做我们两人的卧室,而将我那间做书室。这样可以常常相伴;我自然也乐意,我们不时到西湖边去;有时下湖,有时只喝喝酒。在校时各据一桌,我只预备功课,他却老是写小说和童话。初到时,学校当局来看过他,第二天,我问他:“要不要去看看他们?”他皱眉道:“一定要去么?等一天吧。”后来始终没有去,他是最反对形式主义的。【乙】

⑤那时他小说的材料,是旧日的储积;童话的材料有时却是片刻的感兴。如《稻草人》中《大喉咙》一篇便是。那天早上,我们都醒在床上,听见工厂的汽笛;他便说:“今天又有一篇了,我已经想好了,来得真快呵。”那篇的艺术很巧,谁想他只是片刻的构思呢!他写文字时,往往拈笔伸纸,便手不停挥地写下去;开始及中间,停笔踌躇时绝少。他的稿子极清楚,每页至多只有三五个涂改的字,他说他从来是这样的。每篇写毕,我自然先睹为快;他往往称述结尾的适宜,他说对于结尾是有些把握的。看完,他立即封寄《小说月报》;照例用平信寄。我总劝他挂号;但他说:“我老是这样的。”他在杭州不过两个月,写得真不少,教人羡慕不已。《火灾》里从《饭》起到《风潮》这七篇,还有《稻草人》中一部分,都是那时我亲眼看他写的。

⑥十六年一月,我路过上海,许多熟朋友和我饯行,圣陶也在,那晚我们痛快地喝酒,发议论;他是照例地默着。酒喝完了,又去乱走,他也跟着。到了一处,朋友们和他开了个小玩笑;他脸上略露窘意,但仍微笑地默着。圣陶不是个浪漫的人,但他能了解别人,能谅解别人。那晚快夜半了,走过爱多亚路,他向我诵周美成的词:“酒已都醒,如何消夜永!”我没有说什么;【丙】我们到一品香又消磨了半夜,这一回特别对不起圣陶;他是不能少睡觉的人。他家虽住在上海,而起居还依着乡居的日子;早七点起,晚九点睡。有一回我九点十分去,他家已熄了灯,关好了门。这种自然的、有秩序的生活是对的。那晚上伯祥说:“圣兄明天要不舒服了。”想起来真是不知要怎样感谢才好。

⑦第二天我便上船走了,一眨眼三年半,没有上南方去。信也很少,却全是我的懒。【丁】我只能从圣陶的小说里看他心境的迁变;这个我要留在一文中说。

(选自朱自清散文集《背影》,有删改)

14.下面的句子出自原文。它在文中正确的位置是( )(3分)

那时的心情,大约也不能说什么的。

A.【甲】 B.【乙】 C.【丙】 D.【丁】

15.文中哪些地方表现出“圣陶始终是个寡言的人”?(4分)

16.说说你对第④段中画线句子的理解。(6分)

他皱眉道:“一定要去么?等一天吧。”

17.文章第⑤⑥段详写了什么内容?作者为什么要详写这两部分内容?(6分)

18.为什么本文的标题是“我所见的叶圣陶”,而不是“我所知道的叶圣陶”? (3分)

(三)阅读下文,回答问题。(12分)

①鲁迅先生是我几十年来不断想念的一个人。

②我喜欢看鲁迅先生的照片,我以为他长得真好看。老先生的相貌就是长得不一样。这张脸非常不买账,非常无所谓,非常酷,又非常慈悲,看上去一脸的清苦、刚直、坦然,骨子里却透着风流与俏皮……他拍照片似乎不做什么表情,就那么对着镜头,似乎在说:怎么样?我就是这样!

③所以,鲁迅先生的模样真是非常非常配他,配他的文学,配他的脾气,配他的命运,配他的地位与声名。我们说起“五四”新文学,都承认他是头一块大牌子,可他要是长得不像我们见到的这副样子,你能想象吗?

④而且鲁迅先生非得那么矮小,那么瘦弱,穿件长衫,一副无所谓的样子站在那里。他要是也留着于右任、张群那样的长胡子,或者像昊稚辉、沈君儒那样的光脑袋,古风倒是有古风,毕竟有旧族遗老的气息,不像他。他长得非常的“中国”,同时又非常的“五四”。“五四”中国相较于大清国,何其摩登!可是你比比当年顶摩登的人物胡适之、徐志摩、邵洵美,新潮倒是新潮,毕竟有些“海龟”的派头,也不像他。鲁迅先生的模样既不老派,也非洋派,他长得正好像他自己。

⑤在最高意义上,一个人的相貌,便是他的为人。鲁迅先生到底是怎样一个人呢?

⑥以我私人的心得,他是百年来中国第一“好玩”的人。我从少年时代阅读鲁迅,就不断发笑,成年后,我知道这发笑有无数秘密的理由,但说不出来,而且幸亏说不出来——这样一种阅读的快乐,在现代中国的作家中,读来读去,读去读来,只有鲁迅能够给予我。鲁迅先生经常在文字里装得“呆头呆脑”,其实很“刁”,鲁迅真正的可爱处,是他的“跌宕自喜”。“跌宕自喜”是什么意思呢?也不好说,这句话我们早就遗忘了,我只能粗暴而庸俗地翻译成“好玩”。然而“跌宕自喜”也罢,“好玩”也罢,都属于点到为止的说法。领会者自去领会,不领会,或不愿领会的,便说了也白说。

⑦依我之见,历来颇受推崇的那些批判性极强的“革命”文章,多数是鲁迅先生只当好玩写写的,以中国的说法,叫做“游戏文章”,以后现代的说法,就叫做“写作的愉悦”——所谓“游戏”,所谓“愉悦”,直白的说法,可不就是“好玩”?文章的张力,是人格的张力;写作的维度,是人格的维度——激愤,同时放松;深刻,然而精通游戏;挑衅,却随时自嘲;批判,忽而话又说回来……鲁迅作文,就是这样的在玩自己人格的张力与维度。他的语气和风姿,哪里只是峻急锋利这一路?他会忽而淳厚沉郁,如他的回忆文字;忽而辛辣顽皮,如中年以后的杂文;忽而平实郑重,如涉学问或翻译;忽而苍老精辟,如《故事新编》;忽而温润出神,如《朝花夕拾》。而有一种异常绝望虚空的况味,几乎隐在他各时期的文字中,尤其是他的序、跋、题记、后记,以上那些反差极大的品质,会出人意料地糅杂在一起,难分难解。

⑧总之,我对鲁迅先生的个人评价,一则曰:好看,一则曰:好玩。

19.结合你对鲁迅生平及性格的了解,说说第②段中加点的“不买账”是什么意思?(2分)

20.作者说鲁迅先生“长得非常的‘中国’,同时又非常的‘五四’”,这句话的真正意思是

什么?(2分)

21.文章第⑤段在全文结构上起什么作用?(2分)

22.文章第⑥段中的“刁”,属于贬义词褒用,根据你的理解,请用一个贴切的双音节褒义

词来替换它。(2分)

23.作者认为鲁迅的文章非常“好玩”,其实只是一种“点到为止的说法”。如果深入剖析

的话,鲁迅文章的这种“好玩”,总是在对立中达成统一。请引用原文回答,这种对立

统一主要表现在哪些方面?(4分)

三、写作与表达。(50分)

24. 阅读下面的文字,按要求作文。

有这样一则犹太谚语:“你需要经常在口袋里装上两张纸条,一张上写着‘我只是一粒尘埃’,另一张上则写着‘世界为我而造’。”的确,“我”很渺小,置身芸芸众生之中,沧海一粟,轻如鸿毛;可“我”又很重要,立于茫茫天地之间,独一无二,不可替代。对自我的品读与审视,伴随人生的始终,关乎人生的成败。

请以《读我》为题写一篇不少于600字的作文。

提示与要求:(1)自拟题目,自选文体;(2)文中不要出现透露你个人身份的信息;(3)抄袭是不良行为,请不要照搬别人的文章。

参考答案

1.B 2.(1)山山唯落晖 (2)日暮乡关何处是 (3)征蓬出汉塞 (4)几处早莺争暖树 (5)老骥伏枥 (6)终岁常端正 (7)月下飞天镜 云生结海楼 (8)高峰入云 清流见底

5.C 6.A—b B—a C—d D—c

7.昆虫记 昆虫界的荷马

8.鲜花,如果害怕凋谢,那它永远不能开放。矿石,如果害怕焚烧,那它永远不能成钢。(或蜡烛,如果害怕熄灭,那它永远不能发光。航船,如果害怕风浪,那它永远不能到达彼岸。)

9.现在的父母过于溺爱孩子,动物却知道让子女独立。

10.没有,是为了揭露这种逻辑的荒谬,表达愤慨的感情。

11.日本学生喊的“万岁”;伤害了民族自尊心。

12.说明看热闹的人完全丧失了民族自尊心(对麻木不仁的中国人表示失望和悲哀)。

13.决定弃医从文;表达了鲁迅强烈的爱国之心和民族责任感。

14.C

15.大家聚谈时他总是在听;不参与辩论;大家喝酒发议论时,他照例沉默;朋友和他开玩笑,他仍微笑沉默。 点拨:本题考查内容概括。概括时可按照“答案在文中,答题有依据”的原则,结合题干要求,从文中寻找关键语句作答。找出关键语句:“大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着”,“辩论是不来的”,“那晚我们痛快地喝酒,发议论;他是照例地默着”,“到了一处,朋友们和他开了个小玩笑;他脸上略露窘意,但仍微笑地默着”,提取概括即可。

16.句中“皱眉”表现出叶圣陶心中不情愿;他心里已经有了决定,但又不愿直接拒绝朋友的建议,因而用了较为委婉的语气;表现出他反对形式主义(清高、天真、纯真、孤傲、任性)的性格特点。

17.第⑤段详写叶圣陶的创作过程,表达作者对他出众写作才华的赞赏和羡慕;第⑥段详写叶圣陶与朋友为“我”饯行时的情形,表达作者对他珍视友情的感激怀念之情。 点拨:首先分析详写了什么内容,然后分析作用。第⑤段详写叶圣陶《稻草人》中的《大喉咙》的创作过程,表达作者对他出众写作才华的赞赏;第⑥段详写叶圣陶违背自己坚持的休息时间,和朋友一起为“我”饯行,表达作者对他珍视友情的感激怀念之情。

18.因为本文始终都在写作者亲眼所见、亲自接触的叶圣陶,“见”比“知道”更直接,因而作者笔下的叶圣陶更真实客观(作者的情感更为真切可信)。

19.示例:不妥协、不屈服、不奉迎。(意思对即可)

20.就是说“鲁迅先生的模样既不老派,也非洋派”。

21.过渡或承上启下。

22.示例:智慧、聪明、轻松、自如、深刻、精准。 (答案不唯一)

23.激愤,同时放松;深刻,然而精通游戏;挑衅,却随时自嘲;批判,忽而话又说回来。

24.略。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2023年人教统编版语文八年级上册第二单元检测题

(时间:120分钟 满分:120分)

学校班级: 姓名: 得分:

一、积累与运用。(28分)

1.下列加点字的注音全对的一项是( )(3分)

A.烂熳(màn) 匿名(ruò) 筋疲力尽(jīn)

B.芦荟(huì) 长髯(rán) 吹嘘(xū)

C.不逊(sùn) 禁锢(ɡù) 文绉绉(zhōu)

D.诘责(jié) 窒息(zhì) 锃亮(chénɡ)

2. 默写古诗文中的名句。(10分)

(1)树树皆秋色,____________________。 (王绩《野望》)

(2)____________________?烟波江上使人愁。 (崔颢《黄鹤楼》)

(3)____________________,归雁入胡天。 (王维《使至塞上》)

(4)____________________,谁家新燕啄春泥。 (白居易《钱塘湖春行》)

(5)____________________,志在千里。 (曹操《龟虽寿》)

(6)冰霜正惨凄,____________________。 [刘桢《赠从弟》(其二)]

(7)《渡荆门送别》中“__________________,__________________”两句以俯仰两种视角,写出了月夜与云霞的美丽。

(8)《答谢中书书》中“__________________,__________________”生动地描写了山之高峻、水之清澈。

5.对下列各句所用的修辞方法判断正确的一项是( )(3分)

(1)上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云。

(2)于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

(3)在受教育之前,我正像大雾中的航船,既没有指南针也没有探测仪,无从知道海港已经临近。

(4)大自然有时也会向她的儿女开战,在她那温柔美丽的外表下面还隐藏着利爪哩!

A.比喻 引用 排比 拟人

B.拟人 反语 比喻 比喻

C.比喻 反语 比喻 拟人

D.拟人 引用 排比 反语

6.下面本是四副完整的对联,但是失散了,请你用线段把它们连接起来,使之重新变得完

整。(4分)

A.时雨点红桃千树 a.山静无人水自流

B.亭闲有竹春常在 b.春风吹绿柳万枝

C.无意东风花半露 c.夜市千灯照碧云

D.晴空一镜悬明月 d.有闲春色燕双飞

7.名著填空。(3分)

法布尔有一部作品将昆虫鲜为人知的生活习性生动地描写出来,揭开了昆虫世界一

个又一个的奥秘,这部作品是《 》,法布尔因此被称为“ ”。

8.模仿例句形式,从“鲜花”“矿石”“蜡烛”“航船”等事物中选择两个作为陈述对象,

写两组句子。(4分)

例句:种子,如果害怕埋没,那它永远不能发芽。

9.自主探究。(阅读下面的材料,说说你的发现,写出你探究的结果)(2分)

材料一:在肯德基餐厅的一隅,一个孩子正贪婪地啃着鸡大腿。父亲在一旁看着自

己的孩子,只是充当陪客。

材料二:台灯下,孩子们伏在写字台前“奋笔疾书”。父母坐在一旁,或是举头望

明月(监视),或是低头思故乡(瞌睡)。

材料三:各大学开学的时候,一群比自己父母长得都高大的“大男孩”和“小姑娘”

们站在一旁,他们的父母却气喘吁吁地为其办理各种入学手续。

材料四:电影《狐狸的故事》:当小狐狸还娇滴滴地在老狐狸身边撒娇时,身为父

母的老狐狸却无情地把它们从家中赶走。那些被老狐狸咬伤并赶走的小狐狸眼中充满着

忧伤和委屈,然而老狐狸则是义无反顾的坚决和果断。

二、阅读与欣赏。(33分)

(一)阅读《藤野先生》选段,完成第10~13题。(12分)

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:

也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的

形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,

自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕

获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,

我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想!

但在那时那地,我的意见却变化了。

10.“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿”这句话中的两句有必然的因果关系吗?作

者为什么这样说?(3分)

11.“这一声”指的是什么?作者觉得刺耳的原因又是什么?(3分)

12.“他们何尝不酒醉似的喝彩”中“何尝”一词表达了作者怎样的思想感情?(2分)

13.“但在那时那地,我的意见却变化了”联系全文,“变化了”的具体内容是什么?表现

了鲁迅什么样的精神?(4分)

(二)阅读下面的选文,完成第14~20题。(18分)

我所见的叶圣陶

①第一次与圣陶见面是在民国十年的秋天。

②我看出圣陶始终是个寡言的人,大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着。他却并不是喜欢孤独,他似乎老是那么有味地听着。至于与人独对的时候,自然多少要说些话;但辩论是不来的。他觉得辩论要开始了,往往微笑着说:“这个弄不大清楚了。”这样就过去了。【甲】

③他又是个极和易的人,轻易看不见他的怒色。他辛辛苦苦保存着的《晨报》副刊,上面有他自己的文字的,特地从家里捎来给我看;让我随便放在一个书架上,给散失了,当他和我同时发现这件事时,他只略露惋惜的颜色,随即说:“由它去末哉,由它去末哉!”我是至今惭愧着,因为我知道他作文是不留稿的。他的和易出于天性,并非阅历世故,矫揉造作而成。

④我到杭州教书,那边学校当局要我约圣陶去。圣陶来信说:“我们要痛痛快快游西湖,不管这是冬天。”他来了,教我上车站去接。我知道他到了车站这一类地方,是会觉得寂寞的。他的家实在太好了,他的衣着,一向都是家里管。我常想,他好像一个小孩子;像小孩子的天真,也像小孩子的离不开家里人,必须离开家里人时,他也得找些熟朋友伴着;孤独在他简直是有些可怕的。所以他到校时,本来是独住一屋的,却愿意将那间屋做我们两人的卧室,而将我那间做书室。这样可以常常相伴;我自然也乐意,我们不时到西湖边去;有时下湖,有时只喝喝酒。在校时各据一桌,我只预备功课,他却老是写小说和童话。初到时,学校当局来看过他,第二天,我问他:“要不要去看看他们?”他皱眉道:“一定要去么?等一天吧。”后来始终没有去,他是最反对形式主义的。【乙】

⑤那时他小说的材料,是旧日的储积;童话的材料有时却是片刻的感兴。如《稻草人》中《大喉咙》一篇便是。那天早上,我们都醒在床上,听见工厂的汽笛;他便说:“今天又有一篇了,我已经想好了,来得真快呵。”那篇的艺术很巧,谁想他只是片刻的构思呢!他写文字时,往往拈笔伸纸,便手不停挥地写下去;开始及中间,停笔踌躇时绝少。他的稿子极清楚,每页至多只有三五个涂改的字,他说他从来是这样的。每篇写毕,我自然先睹为快;他往往称述结尾的适宜,他说对于结尾是有些把握的。看完,他立即封寄《小说月报》;照例用平信寄。我总劝他挂号;但他说:“我老是这样的。”他在杭州不过两个月,写得真不少,教人羡慕不已。《火灾》里从《饭》起到《风潮》这七篇,还有《稻草人》中一部分,都是那时我亲眼看他写的。

⑥十六年一月,我路过上海,许多熟朋友和我饯行,圣陶也在,那晚我们痛快地喝酒,发议论;他是照例地默着。酒喝完了,又去乱走,他也跟着。到了一处,朋友们和他开了个小玩笑;他脸上略露窘意,但仍微笑地默着。圣陶不是个浪漫的人,但他能了解别人,能谅解别人。那晚快夜半了,走过爱多亚路,他向我诵周美成的词:“酒已都醒,如何消夜永!”我没有说什么;【丙】我们到一品香又消磨了半夜,这一回特别对不起圣陶;他是不能少睡觉的人。他家虽住在上海,而起居还依着乡居的日子;早七点起,晚九点睡。有一回我九点十分去,他家已熄了灯,关好了门。这种自然的、有秩序的生活是对的。那晚上伯祥说:“圣兄明天要不舒服了。”想起来真是不知要怎样感谢才好。

⑦第二天我便上船走了,一眨眼三年半,没有上南方去。信也很少,却全是我的懒。【丁】我只能从圣陶的小说里看他心境的迁变;这个我要留在一文中说。

(选自朱自清散文集《背影》,有删改)

14.下面的句子出自原文。它在文中正确的位置是( )(3分)

那时的心情,大约也不能说什么的。

A.【甲】 B.【乙】 C.【丙】 D.【丁】

15.文中哪些地方表现出“圣陶始终是个寡言的人”?(4分)

16.说说你对第④段中画线句子的理解。(6分)

他皱眉道:“一定要去么?等一天吧。”

17.文章第⑤⑥段详写了什么内容?作者为什么要详写这两部分内容?(6分)

18.为什么本文的标题是“我所见的叶圣陶”,而不是“我所知道的叶圣陶”? (3分)

(三)阅读下文,回答问题。(12分)

①鲁迅先生是我几十年来不断想念的一个人。

②我喜欢看鲁迅先生的照片,我以为他长得真好看。老先生的相貌就是长得不一样。这张脸非常不买账,非常无所谓,非常酷,又非常慈悲,看上去一脸的清苦、刚直、坦然,骨子里却透着风流与俏皮……他拍照片似乎不做什么表情,就那么对着镜头,似乎在说:怎么样?我就是这样!

③所以,鲁迅先生的模样真是非常非常配他,配他的文学,配他的脾气,配他的命运,配他的地位与声名。我们说起“五四”新文学,都承认他是头一块大牌子,可他要是长得不像我们见到的这副样子,你能想象吗?

④而且鲁迅先生非得那么矮小,那么瘦弱,穿件长衫,一副无所谓的样子站在那里。他要是也留着于右任、张群那样的长胡子,或者像昊稚辉、沈君儒那样的光脑袋,古风倒是有古风,毕竟有旧族遗老的气息,不像他。他长得非常的“中国”,同时又非常的“五四”。“五四”中国相较于大清国,何其摩登!可是你比比当年顶摩登的人物胡适之、徐志摩、邵洵美,新潮倒是新潮,毕竟有些“海龟”的派头,也不像他。鲁迅先生的模样既不老派,也非洋派,他长得正好像他自己。

⑤在最高意义上,一个人的相貌,便是他的为人。鲁迅先生到底是怎样一个人呢?

⑥以我私人的心得,他是百年来中国第一“好玩”的人。我从少年时代阅读鲁迅,就不断发笑,成年后,我知道这发笑有无数秘密的理由,但说不出来,而且幸亏说不出来——这样一种阅读的快乐,在现代中国的作家中,读来读去,读去读来,只有鲁迅能够给予我。鲁迅先生经常在文字里装得“呆头呆脑”,其实很“刁”,鲁迅真正的可爱处,是他的“跌宕自喜”。“跌宕自喜”是什么意思呢?也不好说,这句话我们早就遗忘了,我只能粗暴而庸俗地翻译成“好玩”。然而“跌宕自喜”也罢,“好玩”也罢,都属于点到为止的说法。领会者自去领会,不领会,或不愿领会的,便说了也白说。

⑦依我之见,历来颇受推崇的那些批判性极强的“革命”文章,多数是鲁迅先生只当好玩写写的,以中国的说法,叫做“游戏文章”,以后现代的说法,就叫做“写作的愉悦”——所谓“游戏”,所谓“愉悦”,直白的说法,可不就是“好玩”?文章的张力,是人格的张力;写作的维度,是人格的维度——激愤,同时放松;深刻,然而精通游戏;挑衅,却随时自嘲;批判,忽而话又说回来……鲁迅作文,就是这样的在玩自己人格的张力与维度。他的语气和风姿,哪里只是峻急锋利这一路?他会忽而淳厚沉郁,如他的回忆文字;忽而辛辣顽皮,如中年以后的杂文;忽而平实郑重,如涉学问或翻译;忽而苍老精辟,如《故事新编》;忽而温润出神,如《朝花夕拾》。而有一种异常绝望虚空的况味,几乎隐在他各时期的文字中,尤其是他的序、跋、题记、后记,以上那些反差极大的品质,会出人意料地糅杂在一起,难分难解。

⑧总之,我对鲁迅先生的个人评价,一则曰:好看,一则曰:好玩。

19.结合你对鲁迅生平及性格的了解,说说第②段中加点的“不买账”是什么意思?(2分)

20.作者说鲁迅先生“长得非常的‘中国’,同时又非常的‘五四’”,这句话的真正意思是

什么?(2分)

21.文章第⑤段在全文结构上起什么作用?(2分)

22.文章第⑥段中的“刁”,属于贬义词褒用,根据你的理解,请用一个贴切的双音节褒义

词来替换它。(2分)

23.作者认为鲁迅的文章非常“好玩”,其实只是一种“点到为止的说法”。如果深入剖析

的话,鲁迅文章的这种“好玩”,总是在对立中达成统一。请引用原文回答,这种对立

统一主要表现在哪些方面?(4分)

三、写作与表达。(50分)

24. 阅读下面的文字,按要求作文。

有这样一则犹太谚语:“你需要经常在口袋里装上两张纸条,一张上写着‘我只是一粒尘埃’,另一张上则写着‘世界为我而造’。”的确,“我”很渺小,置身芸芸众生之中,沧海一粟,轻如鸿毛;可“我”又很重要,立于茫茫天地之间,独一无二,不可替代。对自我的品读与审视,伴随人生的始终,关乎人生的成败。

请以《读我》为题写一篇不少于600字的作文。

提示与要求:(1)自拟题目,自选文体;(2)文中不要出现透露你个人身份的信息;(3)抄袭是不良行为,请不要照搬别人的文章。

参考答案

1.B 2.(1)山山唯落晖 (2)日暮乡关何处是 (3)征蓬出汉塞 (4)几处早莺争暖树 (5)老骥伏枥 (6)终岁常端正 (7)月下飞天镜 云生结海楼 (8)高峰入云 清流见底

5.C 6.A—b B—a C—d D—c

7.昆虫记 昆虫界的荷马

8.鲜花,如果害怕凋谢,那它永远不能开放。矿石,如果害怕焚烧,那它永远不能成钢。(或蜡烛,如果害怕熄灭,那它永远不能发光。航船,如果害怕风浪,那它永远不能到达彼岸。)

9.现在的父母过于溺爱孩子,动物却知道让子女独立。

10.没有,是为了揭露这种逻辑的荒谬,表达愤慨的感情。

11.日本学生喊的“万岁”;伤害了民族自尊心。

12.说明看热闹的人完全丧失了民族自尊心(对麻木不仁的中国人表示失望和悲哀)。

13.决定弃医从文;表达了鲁迅强烈的爱国之心和民族责任感。

14.C

15.大家聚谈时他总是在听;不参与辩论;大家喝酒发议论时,他照例沉默;朋友和他开玩笑,他仍微笑沉默。 点拨:本题考查内容概括。概括时可按照“答案在文中,答题有依据”的原则,结合题干要求,从文中寻找关键语句作答。找出关键语句:“大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着”,“辩论是不来的”,“那晚我们痛快地喝酒,发议论;他是照例地默着”,“到了一处,朋友们和他开了个小玩笑;他脸上略露窘意,但仍微笑地默着”,提取概括即可。

16.句中“皱眉”表现出叶圣陶心中不情愿;他心里已经有了决定,但又不愿直接拒绝朋友的建议,因而用了较为委婉的语气;表现出他反对形式主义(清高、天真、纯真、孤傲、任性)的性格特点。

17.第⑤段详写叶圣陶的创作过程,表达作者对他出众写作才华的赞赏和羡慕;第⑥段详写叶圣陶与朋友为“我”饯行时的情形,表达作者对他珍视友情的感激怀念之情。 点拨:首先分析详写了什么内容,然后分析作用。第⑤段详写叶圣陶《稻草人》中的《大喉咙》的创作过程,表达作者对他出众写作才华的赞赏;第⑥段详写叶圣陶违背自己坚持的休息时间,和朋友一起为“我”饯行,表达作者对他珍视友情的感激怀念之情。

18.因为本文始终都在写作者亲眼所见、亲自接触的叶圣陶,“见”比“知道”更直接,因而作者笔下的叶圣陶更真实客观(作者的情感更为真切可信)。

19.示例:不妥协、不屈服、不奉迎。(意思对即可)

20.就是说“鲁迅先生的模样既不老派,也非洋派”。

21.过渡或承上启下。

22.示例:智慧、聪明、轻松、自如、深刻、精准。 (答案不唯一)

23.激愤,同时放松;深刻,然而精通游戏;挑衅,却随时自嘲;批判,忽而话又说回来。

24.略。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读