浙科版(2019)生物必修一 第四章第一节课时2 细胞分裂过程中相关物质含量的变化及细胞癌变学案(有解析)

文档属性

| 名称 | 浙科版(2019)生物必修一 第四章第一节课时2 细胞分裂过程中相关物质含量的变化及细胞癌变学案(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-15 17:22:30 | ||

图片预览

文档简介

课时2 细胞分裂过程中相关物质含量的变化及细胞癌变

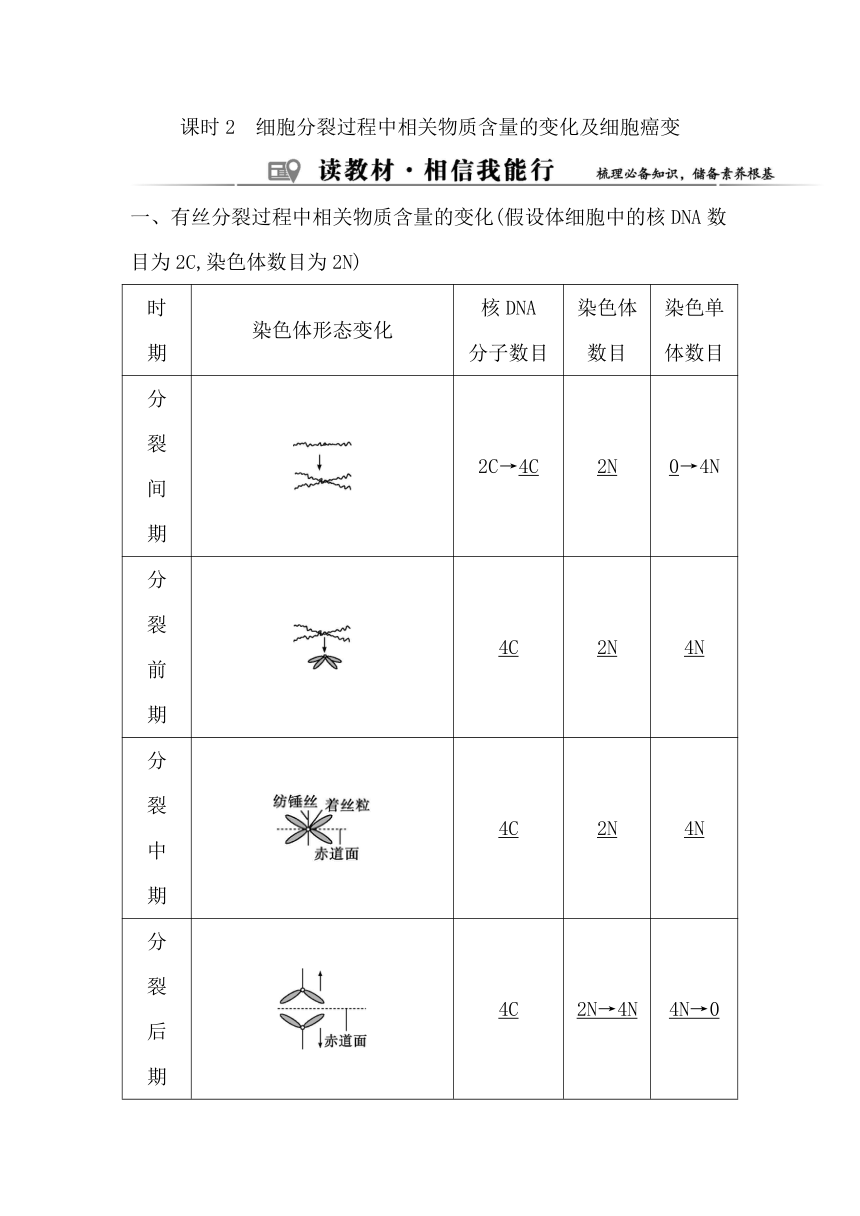

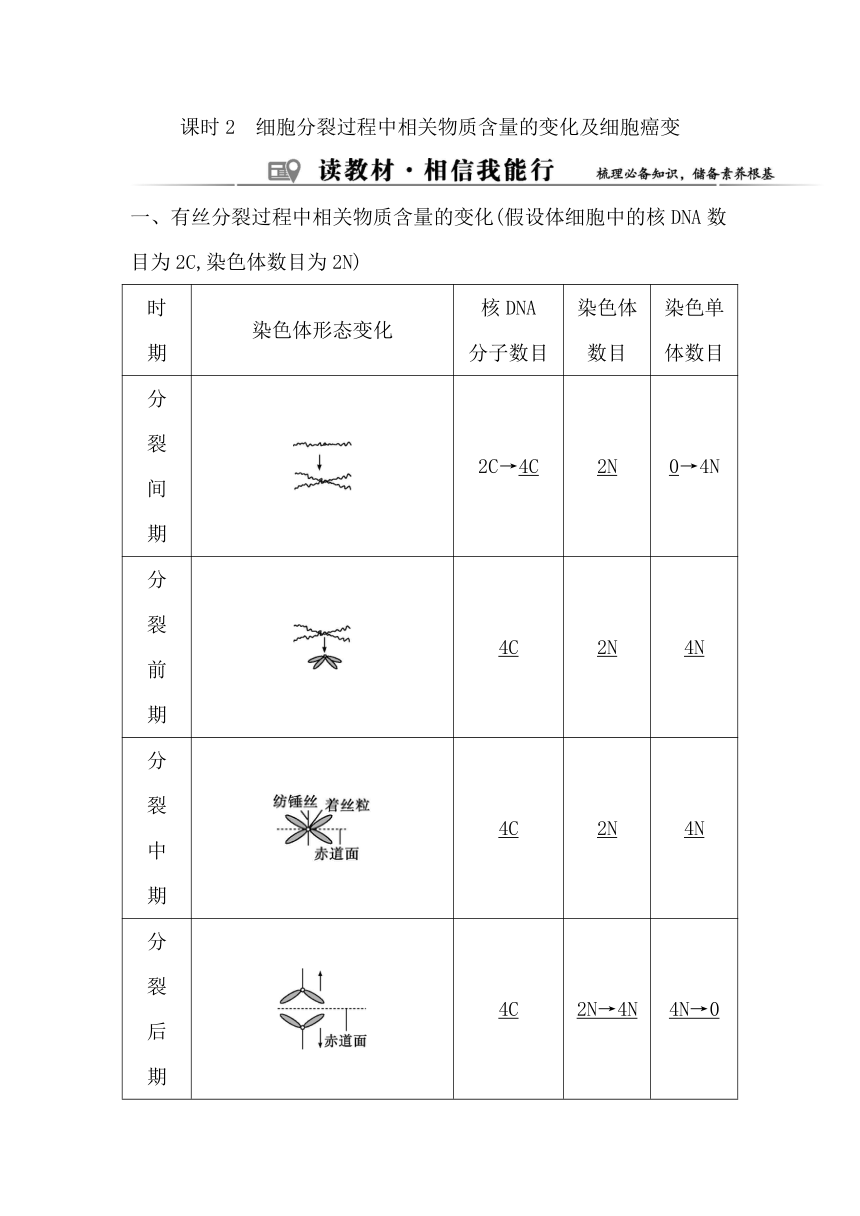

一、有丝分裂过程中相关物质含量的变化(假设体细胞中的核DNA数目为2C,染色体数目为2N)

时 期 染色体形态变化 核DNA 分子数目 染色体 数目 染色单 体数目

分 裂 间 期 2C→4C 2N 0→4N

分 裂 前 期 4C 2N 4N

分 裂 中 期 4C 2N 4N

分 裂 后 期 4C 2N→4N 4N→0

分裂末期 4C→2C 4N→2N 0

1.细胞有丝分裂过程中核DNA含量加倍和染色体数目加倍的主要原因分别是什么

提示:DNA复制;着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。

2.有丝分裂中期和后期细胞中染色体数与核DNA数之比分别是多少

提示:有丝分裂中期,每条染色体上含两个DNA分子,有丝分裂后期,每条染色体上含1个DNA分子,因此中期和后期细胞中染色体数与核DNA数之比分别为1∶2和1∶1。

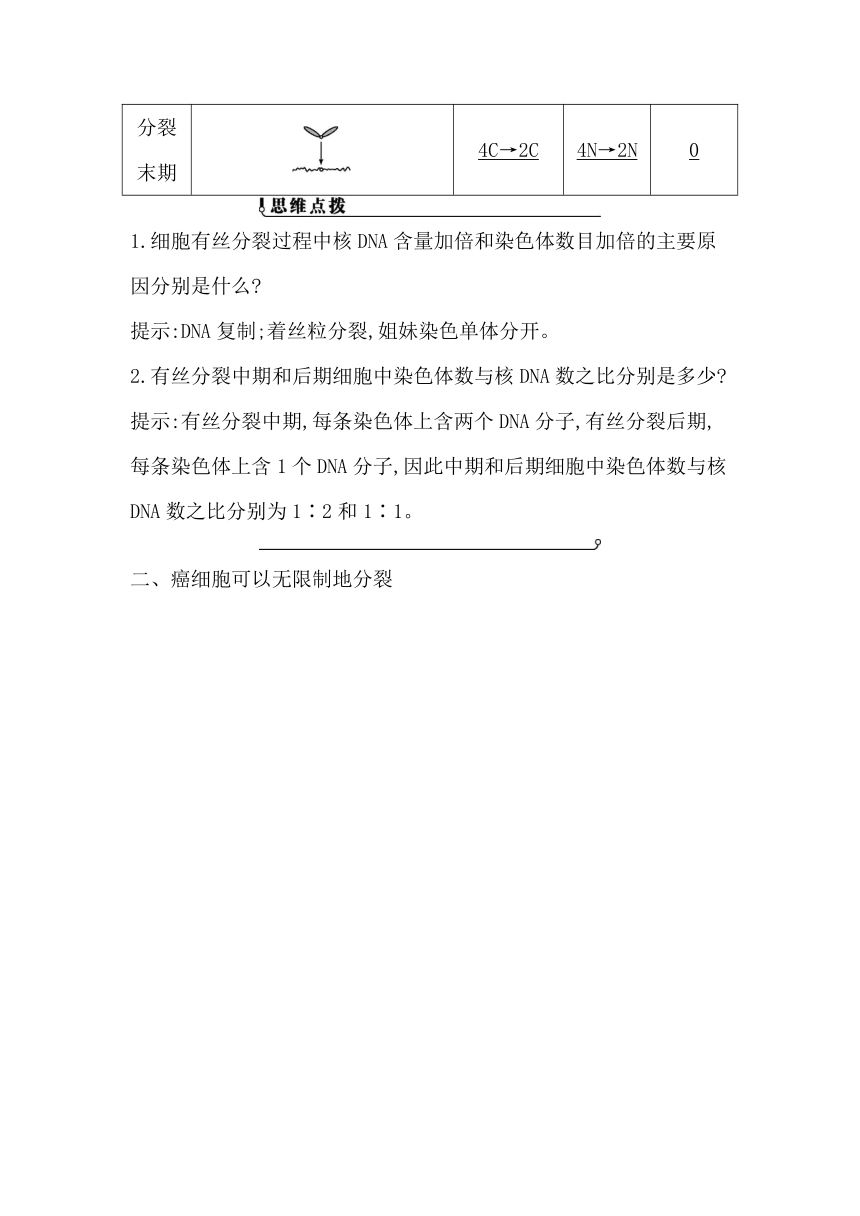

二、癌细胞可以无限制地分裂

细胞癌变是基因突变的结果,能否通过显微镜检测细胞是否发生了癌变

提示:与正常细胞相比,癌细胞形态发生改变,因此可通过显微镜观察细胞形态检测细胞是否发生了癌变。

[自主学习检测]——教材基础熟记于心

1.G2期的细胞中每个染色体含2条并列的染色单体,导致染色体数目加倍。( × )

提示:G2期的细胞已完成染色体的复制,此时细胞中每个染色体含2条并列的染色单体,但这2条染色单体由着丝粒连在一起为1条染色体,故染色体数目并没有加倍。

2.细胞中DNA加倍和染色体数目加倍的时期相同。( × )

提示:细胞中DNA在S期因复制加倍,染色体数目在有丝分裂的后期加倍。

3.有染色单体存在时,染色体数∶染色单体数∶核DNA分子数=1∶2∶2;无染色单体存在时,染色体数∶核DNA分子数=1∶1。( √ )

4.癌细胞的细胞周期比正常细胞长,生长快。( × )

提示:癌细胞分裂速度较正常细胞快,细胞周期变短。

5.癌症患者细胞内有原癌基因而没有抑癌基因。( × )

提示:癌症患者细胞内有原癌基因,也有抑癌基因。

6.癌细胞表面的粘连蛋白缺失使癌细胞具有无限增殖能力。( × )

提示:癌细胞表面的粘连蛋白缺失使癌细胞具有转移能力。

7.细胞癌变往往与原癌基因的激活和抑癌基因的功能丧失有关。( √ )

任务一 有丝分裂过程中相关物质含量的变化

[任务突破]

有丝分裂过程中物质含量的变化。

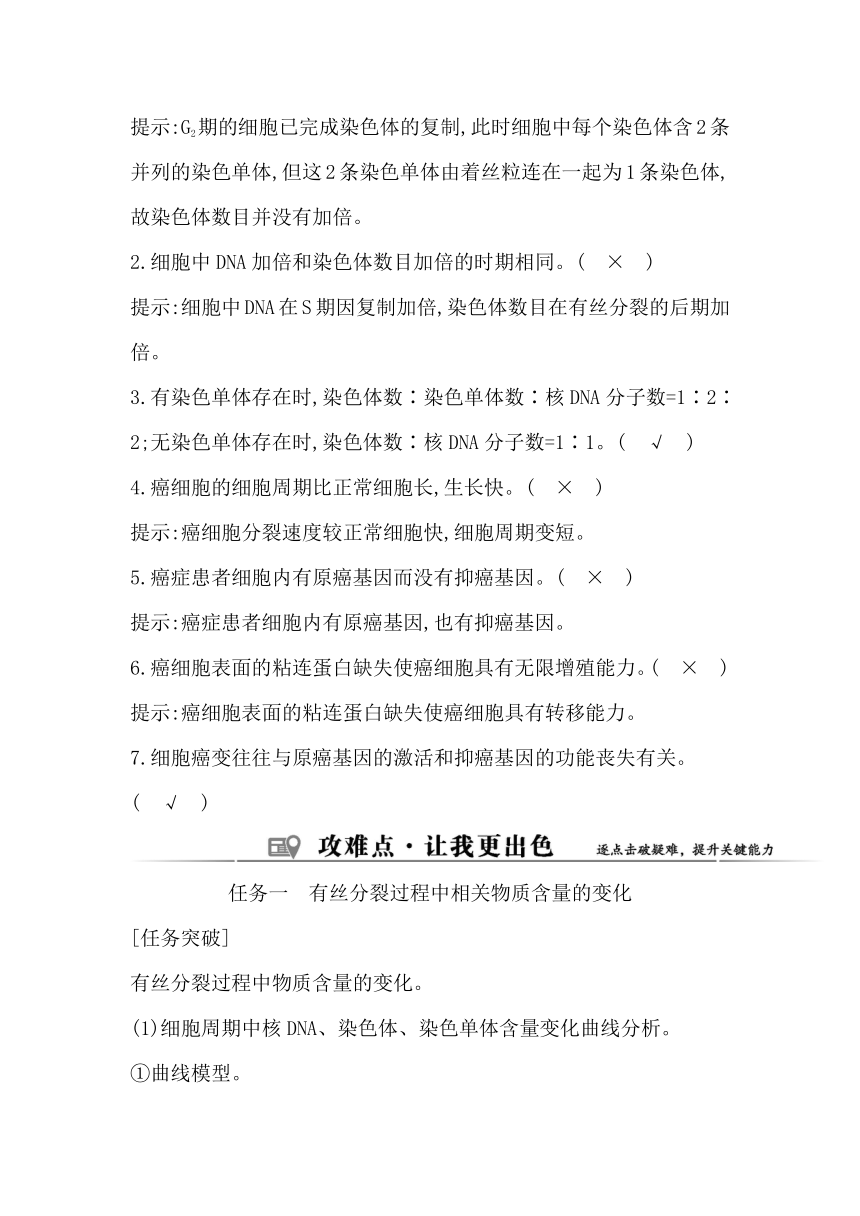

(1)细胞周期中核DNA、染色体、染色单体含量变化曲线分析。

①曲线模型。

②曲线解读。

项目 上升段的变化原因 下降段的变化原因

核DNA 间期(S期)DNA复制,核DNA数目加倍 末期细胞一分为二,核DNA数目减半

染色体 后期着丝粒分裂,染色体数目加倍 末期细胞一分为二,染色体数目减半

染色 单体 间期(S期)DNA复制,染色单体形成 后期着丝粒分裂,染色单体分离,染色单体消失

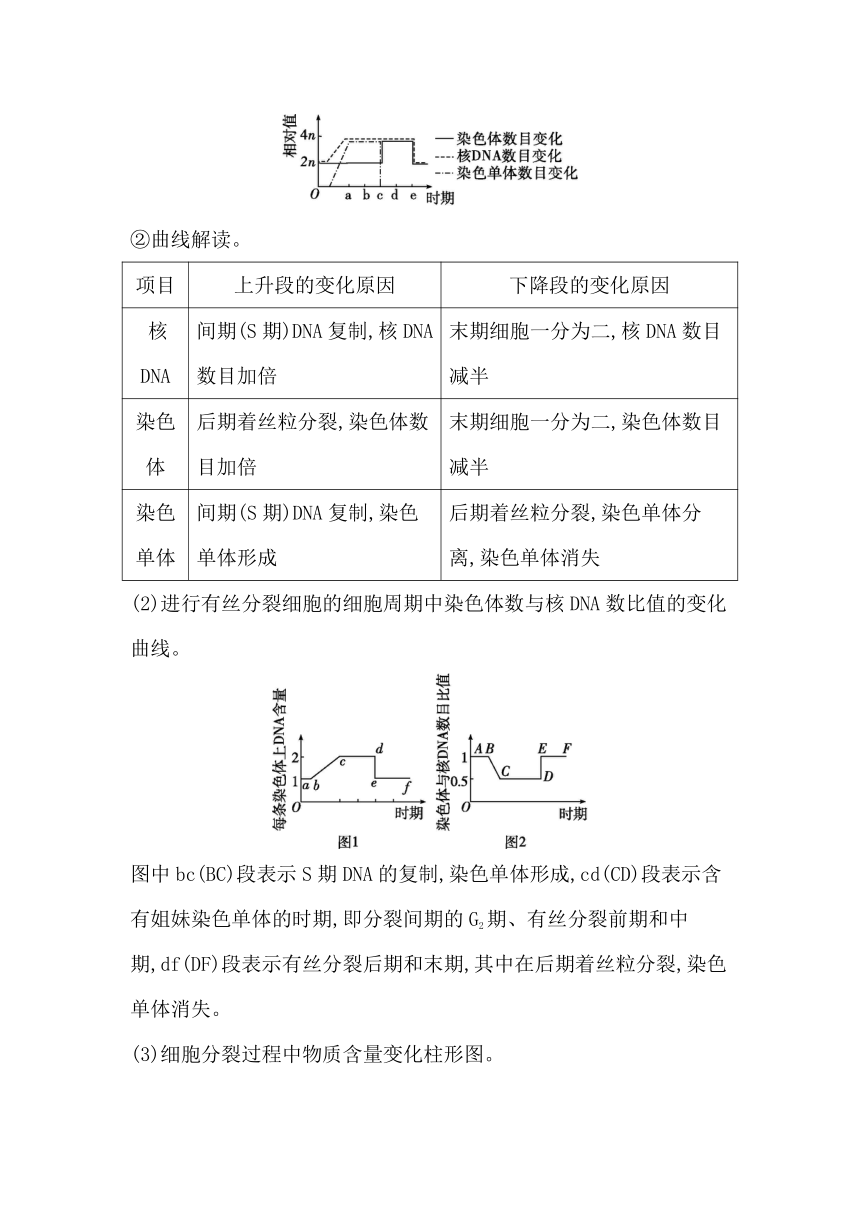

(2)进行有丝分裂细胞的细胞周期中染色体数与核DNA数比值的变化曲线。

图中bc(BC)段表示S期DNA的复制,染色单体形成,cd(CD)段表示含有姐妹染色单体的时期,即分裂间期的G2期、有丝分裂前期和中期,df(DF)段表示有丝分裂后期和末期,其中在后期着丝粒分裂,染色单体消失。

(3)细胞分裂过程中物质含量变化柱形图。

①根据染色单体变化判断各时期。

染色单体

②根据比例关系判断各时期。

核DNA∶染色体∶染色单体=

[迁移应用]

[典例1-1] 如图是某高等动物(体细胞中染色体数为2N)细胞周期不同时期染色体数目、核DNA分子数目的柱形统计图。下列叙述错误的是( C )

A.a表示染色体数目,b表示核DNA数目

B.②时期可能看不到核膜与核仁

C.①→②过程染色体数和染色单体数均加倍

D.③→①过程中发生DNA复制

解析:①中a∶b=1∶2,说明a表示染色体数目,b表示核DNA数目;②时期为有丝分裂后期,此时期看不到核膜与核仁;①→②表示着丝粒分裂,染色体数目加倍,染色单体消失;③可表示有丝分裂末期,③→①过程中发生DNA复制,使核DNA含量加倍。

[典例1-2] 甲图表示处于有丝分裂时期的细胞图像,乙图表示在细胞有丝分裂不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系。请据图回答下列问题。

(1)甲图所示细胞中有染色体 条,姐妹染色单体 条,核DNA分子 个。染色体与核DNA之间的数量关系对应于乙图的 段。

(2)乙图中AB段形成的原因是 ,

CD段形成的原因是 。

解析:(1)图甲所示细胞处于有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目加倍,姐妹染色单体消失。此时染色体∶核DNA=1∶1,且数量都为8,对应乙图DE段。

(2)乙图AB段每条染色体上DNA含量由1变为2,形成原因是DNA的复制,CD段每条染色体上DNA含量由2变为1,形成原因是有丝分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。

答案:(1)8 0 8 DE

(2)DNA的复制 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开

任务二 探究细胞癌变的机理与癌症的防治

[任务突破1]

癌变的机理和癌细胞的主要特征

(1)癌变的机理:癌变是一系列原癌基因与抑癌基因的突变逐渐累积的结果,癌细胞产生机理如图所示。

致癌因素(外因)

正常细胞癌细胞生长和分裂失控

(2)癌细胞的主要特征。

①不死性(无限增殖):条件适宜时,癌细胞可以无限增殖,而且分裂迅速,细胞内的核糖体数目大量增加,代谢异常活跃。

②迁移性:癌细胞表面粘连蛋白减少,细胞间的粘着性显著降低,导致癌细胞易在组织间转移、扩散。

③癌细胞的形态结构发生了变化(遗传物质发生改变),核形态不一,可出现巨核、双核或多核现象。

④代谢旺盛,蛋白质合成及分解代谢都增强;线粒体功能障碍,即使在氧供应充分的条件下也主要依靠糖酵解途径获取能量。

⑤失去接触抑制现象,即使堆积成群,仍然可以生长。

[迁移应用]

[典例2-1] (2022·温州高一学考模拟)海拉细胞是20世纪50年代初从非裔女子海拉的子宫颈癌组织中分离出来的一种癌细胞,已分裂存活至今,下列不属于海拉细胞特征的是( C )

A.代谢旺盛

B.能无限增殖

C.体外培养具有接触抑制现象

D.能在体内转移

解析:癌细胞能无限增殖,所以代谢旺盛;海拉细胞为癌细胞,癌细胞具有无限增殖的能力;癌细胞在体外培养不会出现接触抑制现象;癌细胞表面的粘连蛋白很少或缺失,因此能在体内转移,进入周围的血管中,然后随着血液循环进入到身体每一个组织和器官。

[典例2-2] 如图是结肠癌发生的简化模型,下列叙述正确的是( C )

A.某一个抑癌基因发生突变一定导致细胞癌变

B.癌细胞代谢更旺盛,细胞周期比正常细胞更长

C.原癌基因表达的蛋白质是维持正常细胞周期所必需的

D.与正常细胞相比,癌细胞在体外培养时会出现接触抑制现象

解析:结肠癌的发生是多个基因突变累积的结果,某一个抑癌基因发生突变不一定导致细胞癌变;癌细胞代谢更旺盛,细胞分裂速度加快,细胞周期比正常细胞更短;原癌基因表达的蛋白质是维持正常细胞周期所必需的;与正常细胞相比,癌细胞在体外培养时不会出现接触抑制现象。

[任务突破2]

癌症的防治措施分析

(1)癌细胞的产生是内因(原癌基因和抑癌基因发生改变,注意这是两类基因而不是两个基因)和外因(致癌因子)共同作用的结果,因此预防癌症的发生应从上述两点入手,即增强自身抵抗力,减少致癌因子的刺激。

(2)治疗癌症,主要采用放疗和化疗。前者采用X射线、γ射线照射癌组织,能大量杀伤癌细胞,破坏癌组织,对周围正常组织副作用小;后者通过药物抑制癌细胞增殖过程中DNA的复制,从而达到抑制癌细胞增殖的目的。由于化疗需要通过血液循环将药物运至癌细胞,因此对正常细胞也起作用,副作用较大,不能连续进行。

[迁移应用]

[典例2-3] 细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期、G2期)和分裂期(M期)。DNA复制发生于S期,若抑制DNA复制,则细胞不能分裂而停留在间期。为探究两种抗癌药物甲和乙的作用效果,用药物甲和乙单独处理体外培养的肝癌细胞,测定其细胞周期各阶段细胞所占比例及细胞凋亡率,结果如表所示。根据表中信息分析下列叙述不正确的是( A )

组别 细胞周期 细胞凋 亡率(%)

G1(%) S(%) G2+M(%)

对照组 32.71 22.01 45.28 5.29

药物甲 34.12 63.15 2.73 18.14

药物乙 90.27 6.54 3.19 31.86

A.肝癌细胞摄取葡萄糖的能力较强,通常以需氧呼吸的方式供能

B.药物甲的作用机理可能是阻断S期DNA的复制

C.药物乙的作用机理可能与抑制G1期蛋白质的合成有关

D.甲、乙两种药物联合使用可能会提高癌症治疗效果,也可能效果不明显

解析:癌细胞通常以厌氧呼吸的方式供能,即主要依靠糖酵解途径获取能量;据表格分析,药物甲的作用机理可能是阻断S期DNA的复制使大部分细胞停滞在S期;药物乙的作用机理可能与抑制G1期蛋白质的合成有关;由于没有联合用药的数据,故无法判断联合使用的治疗效果。

基础达标练

1.(2022·湖州高一期末)下列关于细胞癌变的叙述,错误的是( A )

A.癌变和抑癌基因的激活有关

B.癌细胞有无限增殖的能力

C.癌细胞表面粘连蛋白很少或缺失

D.强烈的紫外线照射可能会使细胞发生癌变

解析:细胞的癌变与原癌基因的激活和抑癌基因功能的丧失有关;癌细胞有无限增殖的能力;癌细胞表面粘连蛋白很少或缺失,细胞间的粘着性降低,因而癌细胞容易转移;强烈的紫外线属于物理致癌因子,会诱发基因突变,因而强烈的紫外线照射可能会使细胞发生癌变。

2.某植物体细胞内有16条染色体,那么处于有丝分裂前期、中期、后期的细胞中染色体数目分别是( D )

A.16、16、16 B.16、32、32

C.32、32、32 D.16、16、32

解析:在有丝分裂过程中,染色体数目的变化规律为后期加倍,其他时期不变。某植物体细胞内有16条染色体,那么处于有丝分裂前期、中期、后期的细胞中染色体数目分别是16、16、32。

3.香烟中的焦油能诱发细胞癌变,故吸烟会增加人患肺癌的概率。下列叙述错误的是( D )

A.香烟中的焦油属于化学致癌因子

B.体外培养肺癌细胞不具有接触抑制现象

C.许多癌细胞具有变形运动能力

D.肺癌细胞不易在人体组织间转移

解析:香烟中的焦油属于化学物质,可能诱发细胞癌变,因此是化学致癌因子;癌细胞具有无限增殖的能力,体外培养肺癌细胞不具有接触抑制现象;许多癌细胞具有变形运动能力,可以在体内转移;癌细胞表面粘连蛋白很少或缺失,容易在组织间转移和扩散。

4.(2022·嘉兴高一期末)果蝇体细胞含有8条染色体。下列关于果蝇体细胞有丝分裂的叙述,错误的是( C )

A.间期,核DNA分子数因复制而加倍,染色体数目不变

B.前期,每条染色体由2条染色单体组成,含2个DNA分子

C.中期,染色体两两配对并整齐排列,易于观察染色体

D.后期,染色体着丝粒分裂,细胞中有16条染色体

解析:一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期,分裂间期为细胞分裂进行物质准备,完成DNA分子的复制,核DNA分子数因复制而加倍,染色体数目不变;有丝分裂前期的染色体由于着丝粒未分开,每条染色体由2条姐妹染色单体组成,含2个DNA分子;有丝分裂中期,所有着丝粒排列在细胞中央的赤道面上,此时的染色体高度螺旋化,形态比较稳定,数目比较清晰,易于观察,不存在染色体两两配对现象;有丝分裂后期,着丝粒一分为二,姐妹染色单体分开形成染色体,染色体数目暂时加倍,此时细胞中染色体数目有16条。

5.在人体体细胞增殖的一个细胞周期中,纺锤体形成时,一个细胞中的染色体数为N,核DNA含量为m。当该细胞中染色单体消失时,细胞中的染色体数和核DNA含量分别是( A )

A.2N和m B.N/2和m/2

C.2N和m/2 D.N和m

解析:纺锤体形成于有丝分裂前期,根据题意可知,在有丝分裂前期时,细胞中染色体数目为N,核DNA含量为m;染色单体消失的原因是着丝粒分裂,染色单体分离成独立的染色体,此时细胞的染色体数目加倍,而核DNA含量不变,即2N和m。

6.(2022·丽水高一期末)黄曲霉素是黄曲霉等菌株产生的一类化学物质,主要污染粮油及其制品,是引发肝癌的重要因素之一。下列叙述错误的是( D )

A.黄曲霉素属于化学致癌因子

B.黄曲霉素可能诱发肝细胞突变

C.肝癌细胞可能出现巨核或多核现象

D.肝癌细胞细胞膜上粘连蛋白增加导致易转移

解析:致癌因子可以分为三类,物理致癌因子、化学致癌因子、生物致癌因子,黄曲霉素是一类化学物质,属于化学致癌因子;黄曲霉素可使原癌基因和抑癌基因发生基因突变,进而导致细胞癌变,所以黄曲霉素可能诱发肝细胞突变;在适宜的条件下,癌细胞可能出现巨核或多核现象;癌细胞细胞膜上的粘连蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的粘着性显著降低,容易在体内分散和转移。

7.洋葱根尖分生区细胞进行有丝分裂时,某一时期细胞内的染色体、染色单体、核DNA分子三者的数量比是1∶2∶2,此时细胞内可能发生着( C )

A.核糖体的增生 B.着丝粒一分为二

C.核膜解体 D.囊泡聚集形成细胞板

解析:染色体数、染色单体数、核DNA分子数三者的比例为 1∶2∶2时,细胞中每条染色体含有两条染色单体,处于有丝分裂的G2期、前期、中期。核糖体增生发生在间期的G1期,着丝粒一分为二发生在后期,核膜解体发生在有丝分裂前期,囊泡聚集形成细胞板发生在有丝分裂末期。

8.图示中的甲、乙、丙表示动物细胞有丝分裂过程中的三种数量关系,其中a是染色体,b是染色单体,c是核DNA分子,那么数量关系正确的个数有( C )

A.0个 B.1个

C.2个 D.3个

解析:在有丝分裂过程中,处于G2期、分裂前期、中期的细胞中染色体数、染色单体数、核DNA分子数之比为 1∶2∶2,可用甲图表示;处于分裂间期的G1期细胞中染色体数与核DNA分子数之比为1∶1,此时染色体未复制,不含染色单体,可用丙图表示;细胞中不会出现染色体数比染色单体数多的情况,乙不正确;综上所述,图示中正确的有甲和丙两个。

9.(2022·宁波慈溪高一期末)下图是植物细胞有丝分裂示意图,下列说法错误的是( C )

A.图①所示时期,染色质逐渐变成染色体

B.图②所示细胞中含有12条染色单体

C.图③所示时期,核DNA含量暂时加倍

D.图④细胞中,细胞板的形成与高尔基体有关

解析:①为有丝分裂的前期,染色质会高度螺旋化变为染色体;②为有丝分裂的中期,细胞中含有6条染色体,12条染色单体;③为有丝分裂的后期,会发生着丝粒的分裂,染色体数目加倍,核DNA数目不变;图④细胞板的形成与高尔基体有关。

10.如图表示动物细胞细胞周期中核DNA含量的变化。下列相关叙述正确的是( A )

A.两图中甲乙段变化原因相同

B.两图中丙丁段变化原因相同

C.两图中丁戊段都包含着丝粒分裂的过程

D.两图中乙丙段中染色体与核DNA分子数之比均保持1∶2

解析:两图中甲乙段变化原因相同,都是DNA的复制;两图中丙丁段变化原因不相同,前者是着丝粒分裂,后者是细胞分裂成两个子细胞;两图中丁戊段都不包含着丝粒分裂的过程;两图中前者乙丙段中染色体与核DNA分子数之比保持1∶2,后者在着丝粒分裂后为1∶1。

11.(2022·金华十校高一期末)如图甲为某昆虫(2N=4)的一细胞处于有丝分裂某时期的部分结构示意图,数字表示结构或位置;图乙为一个细胞周期中一条染色体上的DNA含量变化图。请回答下列问题。

(1)图甲所代表时期较适合观察染色体形态和数目,其原因是 ,图甲中的③代表 ,④的化学成分是 。图甲所示细胞中的染色体数是 ,该细胞分裂产生的子细胞中染色体数为 。

(2)图甲所代表的时期,处于图乙的 段内。

(3)图乙ab段主要发生的过程是 ,

bc段形成的原因是 ,de段形成的原因是 。

(4)细胞有丝分裂的重要意义是 。

解析:(1)图甲为有丝分裂的中期,此时染色体缩短到最小的程度,且着丝粒均排列在赤道面上,可以通过数着丝粒的数目来确认染色体的数目。图甲中的③代表赤道面,为虚拟的结构。④为中心体发出的纺锤丝,主要成分是蛋白质。图中着丝粒的数目为4个,则染色体的数目为4条,有丝分裂产生的子细胞的数目与亲本相同,为4条。(2)图甲为有丝分裂的中期,此时每条染色体上含有2个DNA分子,处于图乙的cd段。(3)ab段为G1期,主要是合成DNA所需的蛋白质及核糖体的增生。bc段表示DNA的复制。de段为着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,每条染色体由含有2个DNA分子变为含有1个DNA分子。

答案:(1)染色体缩短到最小的程度,且着丝粒均排列在赤道面上 赤道面 蛋白质 4 4

(2)cd

(3)合成DNA所需的蛋白质及核糖体的增生 DNA的复制 着丝粒的分裂

(4)将遗传物质精确地平均分配到子细胞中,保证了亲代细胞和子代细胞遗传性状的稳定性

12.研究发现,癌细胞表面的PDL1蛋白可与T细胞表面的PD1蛋白结合,导致T细胞不能全面启动对癌细胞的免疫攻击,而使用抗PD1抗体可使癌症患者的肿瘤快速萎缩,这种治疗方法称为癌症免疫疗法。回答下列问题。

(1)人和动物细胞的染色体中存在着原癌基因和抑癌基因,其中抑癌基因的主要功能是 。

(2)若较长时间受到致癌因子的作用,正常细胞就可能变成癌细胞,癌细胞具有的主要特征有 、

、 等。据大量病例分析,癌症的发生并不是单一基因突变的结果,至少在一个细胞中发生5~6个基因突变才能赋予癌细胞所有的特征,由此推测癌症的发生是一种 效应。

(3)癌细胞表面的PDL1蛋白可与T细胞表面的PD1蛋白结合,体现了细胞膜具有 的功能。抗PD1抗体是癌症免疫疗法药物的关键成分,该药物不可直接口服,原因是

。

(4)“化疗”是目前治疗肿瘤的主要手段之一,抗代谢药是一类化疗药物。某种抗代谢药可以干扰DNA的合成,使肿瘤细胞停留在分裂

期,从而抑制肿瘤细胞增殖。

解析:(1)抑癌基因的主要功能是抑制细胞的增殖,促进细胞分化和抑制细胞迁移等。(2)癌细胞具有的主要特征:在适宜条件下,能够无限增殖;能在体内转移;失去接触抑制;核形态不一,可出现巨核、双核或多核现象;代谢旺盛,蛋白质合成及分解代谢都增强,合成代谢超过分解代谢;线粒体功能障碍,主要依靠糖酵解途径获取能量。据大量病例分析,癌症的发生并不是单一基因突变的结果,至少在一个细胞中发生5~6个基因突变,才能赋予癌细胞所有的特征,由此推测癌症的发生是一种累积效应。(3)癌细胞表面的PDL1蛋白可与T细胞表面的PD1蛋白结合,体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。

抗PD1抗体是癌症免疫疗法药物的关键成分,由于抗体的化学本质是蛋白质,口服会使其在消化道中被消化水解,因此该药物不可以直接口服。(4)DNA的合成发生在细胞分裂的间期。某种抗代谢药可以干扰DNA的合成,使肿瘤细胞停留在分裂间期,从而抑制肿瘤细胞

增殖。

答案:(1)抑制细胞的增殖,促进细胞分化和抑制细胞迁移等

(2)在适宜条件下能够无限增殖 能在体内转移 失去接触抑制(或核形态不一,可出现巨核、双核或多核现象等,任选三种即可) 累积

(3)进行细胞间信息交流 抗体的化学本质是蛋白质,口服会使其在消化道中被消化水解

(4)间

综合提升练

13.(2022·绍兴高一期末调测)某生物细胞(染色体数为2N)的有丝分裂过程中细胞局部结构变化如图所示。下列叙述错误的是( C )

A.甲时期细胞内发生着活跃的代谢变化

B.乙时期的细胞中有2 N个着丝粒

C.丙时期细胞中有4 N个染色单体

D.甲和乙时期细胞中染色体数目相等

解析:甲时期处于分裂间期,细胞内主要进行DNA复制和有关蛋白质的合成,故细胞内发生着活跃的代谢变化;乙时期核膜与核仁破裂消失,一条染色体上有两条染色单体,此时一条染色体上有一个着丝粒,而染色体数与体细胞的一样为2N,故有2N个着丝粒;丙时期核膜重新建立,处于分裂末期,而染色单体在分裂后期就由于着丝粒分裂,染色单体分离成为子染色体,即染色单体消失,故丙时期细胞中不存在染色单体;甲时期虽然DNA进行复制,DNA数加倍,但染色体数与体细胞的染色体数一样,故甲和乙时期细胞中染色体数目相等,都是2N。

14.(2023·绍兴高一期末)如图是对某动物细胞有丝分裂时染色体数(a)、染色单体数(b)和核DNA分子数(c)的柱形统计图。下列叙述错误的是( C )

A.①可表示有丝分裂前期的统计情况

B.有丝分裂过程中会出现②的情况

C.处于③的细胞的两极各有一个中心体

D.③表示的时期可能未出现染色体

解析:①中染色体∶染色单体∶核DNA=1∶2∶2,可能处于有丝分裂前期和中期,可表示有丝分裂前期的统计情况;②中没有染色单体,染色体∶核DNA=1∶1,且染色体数目是体细胞的2倍,可用于表示有丝分裂后期的情况;③中没有染色单体,染色体∶核DNA=1∶1,处于有丝分裂间期的G1期或有丝分裂末期,当处于有丝分裂间期的G1期,细胞中只含有一个中心体;③可表示间期,此时还没有出现染色体。

15.(2022·温州高一期末)甲图、乙图分别表示某生物体细胞在细胞周期中染色体、染色单体和核DNA含量的关系以及细胞分裂某时期图像。请分析并回答下列问题。

(1)该细胞为 (填“动物”或“植物”)细胞,制作有丝分裂临时装片的基本步骤是解离→ → →制片,常用的染色试剂是 。

(2)甲图中时期Ⅱ可表示分裂期中的 ,乙图细胞的上一个时期中, 整齐地排列在细胞中央的平面上。

(3)请在甲图时期Ⅲ的位置画出乙图细胞对应的柱形图。

(4)正常培养该生物细胞,测得细胞中核DNA含量与细胞数的关系如丙图A所示。当加入某种化合物培养细胞后,核DNA含量与细胞数的关系如丙图中B所示,该化合物所起的作用不可能是 。

A.抑制纺锤体形成

B.抑制DNA复制

C.抑制胞质分裂

D.抑制核膜解体

解析:(1)由图乙可知,该细胞有细胞壁,为植物细胞;制作有丝分裂临时装片的基本步骤是解离(10%盐酸)→漂洗(清水)→染色(龙胆紫染液)→制片。

(2)甲图中a为核DNA,b为染色体,c为染色单体,时期Ⅱ染色单体和核DNA分子数是染色体的二倍,说明此时染色体已经复制完成,且还未分开,可表示分裂期中的前期、中期;乙图细胞此时处于有丝分裂后期,上一个时期是有丝分裂中期。

(3)乙图中含有染色体8条,核DNA分子8个,不含染色单体。对应的柱形图见答案。

(4)若该化合物抑制纺锤体形成导致细胞停止在前期,导致染色体不能正常分开,则核DNA含量为4的增多,含量为2的减少;若该化合物抑制DNA复制,则核DNA含量为4的减少,含量为2的增多;若该化合物抑制胞质分裂,复制后不能正常分裂,DNA加倍,则核DNA含量为4的增多,含量为2的减少;若该化合物抑制核膜解体,则不能进入前期,但复制可以正常完成,故核DNA含量为4的增多,含量为2的减少。

答案:(1)植物 漂洗 染色 龙胆紫染液

(2)前期、中期 (染色体的)着丝粒

(3)

(4)B

一、有丝分裂过程中相关物质含量的变化(假设体细胞中的核DNA数目为2C,染色体数目为2N)

时 期 染色体形态变化 核DNA 分子数目 染色体 数目 染色单 体数目

分 裂 间 期 2C→4C 2N 0→4N

分 裂 前 期 4C 2N 4N

分 裂 中 期 4C 2N 4N

分 裂 后 期 4C 2N→4N 4N→0

分裂末期 4C→2C 4N→2N 0

1.细胞有丝分裂过程中核DNA含量加倍和染色体数目加倍的主要原因分别是什么

提示:DNA复制;着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。

2.有丝分裂中期和后期细胞中染色体数与核DNA数之比分别是多少

提示:有丝分裂中期,每条染色体上含两个DNA分子,有丝分裂后期,每条染色体上含1个DNA分子,因此中期和后期细胞中染色体数与核DNA数之比分别为1∶2和1∶1。

二、癌细胞可以无限制地分裂

细胞癌变是基因突变的结果,能否通过显微镜检测细胞是否发生了癌变

提示:与正常细胞相比,癌细胞形态发生改变,因此可通过显微镜观察细胞形态检测细胞是否发生了癌变。

[自主学习检测]——教材基础熟记于心

1.G2期的细胞中每个染色体含2条并列的染色单体,导致染色体数目加倍。( × )

提示:G2期的细胞已完成染色体的复制,此时细胞中每个染色体含2条并列的染色单体,但这2条染色单体由着丝粒连在一起为1条染色体,故染色体数目并没有加倍。

2.细胞中DNA加倍和染色体数目加倍的时期相同。( × )

提示:细胞中DNA在S期因复制加倍,染色体数目在有丝分裂的后期加倍。

3.有染色单体存在时,染色体数∶染色单体数∶核DNA分子数=1∶2∶2;无染色单体存在时,染色体数∶核DNA分子数=1∶1。( √ )

4.癌细胞的细胞周期比正常细胞长,生长快。( × )

提示:癌细胞分裂速度较正常细胞快,细胞周期变短。

5.癌症患者细胞内有原癌基因而没有抑癌基因。( × )

提示:癌症患者细胞内有原癌基因,也有抑癌基因。

6.癌细胞表面的粘连蛋白缺失使癌细胞具有无限增殖能力。( × )

提示:癌细胞表面的粘连蛋白缺失使癌细胞具有转移能力。

7.细胞癌变往往与原癌基因的激活和抑癌基因的功能丧失有关。( √ )

任务一 有丝分裂过程中相关物质含量的变化

[任务突破]

有丝分裂过程中物质含量的变化。

(1)细胞周期中核DNA、染色体、染色单体含量变化曲线分析。

①曲线模型。

②曲线解读。

项目 上升段的变化原因 下降段的变化原因

核DNA 间期(S期)DNA复制,核DNA数目加倍 末期细胞一分为二,核DNA数目减半

染色体 后期着丝粒分裂,染色体数目加倍 末期细胞一分为二,染色体数目减半

染色 单体 间期(S期)DNA复制,染色单体形成 后期着丝粒分裂,染色单体分离,染色单体消失

(2)进行有丝分裂细胞的细胞周期中染色体数与核DNA数比值的变化曲线。

图中bc(BC)段表示S期DNA的复制,染色单体形成,cd(CD)段表示含有姐妹染色单体的时期,即分裂间期的G2期、有丝分裂前期和中期,df(DF)段表示有丝分裂后期和末期,其中在后期着丝粒分裂,染色单体消失。

(3)细胞分裂过程中物质含量变化柱形图。

①根据染色单体变化判断各时期。

染色单体

②根据比例关系判断各时期。

核DNA∶染色体∶染色单体=

[迁移应用]

[典例1-1] 如图是某高等动物(体细胞中染色体数为2N)细胞周期不同时期染色体数目、核DNA分子数目的柱形统计图。下列叙述错误的是( C )

A.a表示染色体数目,b表示核DNA数目

B.②时期可能看不到核膜与核仁

C.①→②过程染色体数和染色单体数均加倍

D.③→①过程中发生DNA复制

解析:①中a∶b=1∶2,说明a表示染色体数目,b表示核DNA数目;②时期为有丝分裂后期,此时期看不到核膜与核仁;①→②表示着丝粒分裂,染色体数目加倍,染色单体消失;③可表示有丝分裂末期,③→①过程中发生DNA复制,使核DNA含量加倍。

[典例1-2] 甲图表示处于有丝分裂时期的细胞图像,乙图表示在细胞有丝分裂不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系。请据图回答下列问题。

(1)甲图所示细胞中有染色体 条,姐妹染色单体 条,核DNA分子 个。染色体与核DNA之间的数量关系对应于乙图的 段。

(2)乙图中AB段形成的原因是 ,

CD段形成的原因是 。

解析:(1)图甲所示细胞处于有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目加倍,姐妹染色单体消失。此时染色体∶核DNA=1∶1,且数量都为8,对应乙图DE段。

(2)乙图AB段每条染色体上DNA含量由1变为2,形成原因是DNA的复制,CD段每条染色体上DNA含量由2变为1,形成原因是有丝分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。

答案:(1)8 0 8 DE

(2)DNA的复制 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开

任务二 探究细胞癌变的机理与癌症的防治

[任务突破1]

癌变的机理和癌细胞的主要特征

(1)癌变的机理:癌变是一系列原癌基因与抑癌基因的突变逐渐累积的结果,癌细胞产生机理如图所示。

致癌因素(外因)

正常细胞癌细胞生长和分裂失控

(2)癌细胞的主要特征。

①不死性(无限增殖):条件适宜时,癌细胞可以无限增殖,而且分裂迅速,细胞内的核糖体数目大量增加,代谢异常活跃。

②迁移性:癌细胞表面粘连蛋白减少,细胞间的粘着性显著降低,导致癌细胞易在组织间转移、扩散。

③癌细胞的形态结构发生了变化(遗传物质发生改变),核形态不一,可出现巨核、双核或多核现象。

④代谢旺盛,蛋白质合成及分解代谢都增强;线粒体功能障碍,即使在氧供应充分的条件下也主要依靠糖酵解途径获取能量。

⑤失去接触抑制现象,即使堆积成群,仍然可以生长。

[迁移应用]

[典例2-1] (2022·温州高一学考模拟)海拉细胞是20世纪50年代初从非裔女子海拉的子宫颈癌组织中分离出来的一种癌细胞,已分裂存活至今,下列不属于海拉细胞特征的是( C )

A.代谢旺盛

B.能无限增殖

C.体外培养具有接触抑制现象

D.能在体内转移

解析:癌细胞能无限增殖,所以代谢旺盛;海拉细胞为癌细胞,癌细胞具有无限增殖的能力;癌细胞在体外培养不会出现接触抑制现象;癌细胞表面的粘连蛋白很少或缺失,因此能在体内转移,进入周围的血管中,然后随着血液循环进入到身体每一个组织和器官。

[典例2-2] 如图是结肠癌发生的简化模型,下列叙述正确的是( C )

A.某一个抑癌基因发生突变一定导致细胞癌变

B.癌细胞代谢更旺盛,细胞周期比正常细胞更长

C.原癌基因表达的蛋白质是维持正常细胞周期所必需的

D.与正常细胞相比,癌细胞在体外培养时会出现接触抑制现象

解析:结肠癌的发生是多个基因突变累积的结果,某一个抑癌基因发生突变不一定导致细胞癌变;癌细胞代谢更旺盛,细胞分裂速度加快,细胞周期比正常细胞更短;原癌基因表达的蛋白质是维持正常细胞周期所必需的;与正常细胞相比,癌细胞在体外培养时不会出现接触抑制现象。

[任务突破2]

癌症的防治措施分析

(1)癌细胞的产生是内因(原癌基因和抑癌基因发生改变,注意这是两类基因而不是两个基因)和外因(致癌因子)共同作用的结果,因此预防癌症的发生应从上述两点入手,即增强自身抵抗力,减少致癌因子的刺激。

(2)治疗癌症,主要采用放疗和化疗。前者采用X射线、γ射线照射癌组织,能大量杀伤癌细胞,破坏癌组织,对周围正常组织副作用小;后者通过药物抑制癌细胞增殖过程中DNA的复制,从而达到抑制癌细胞增殖的目的。由于化疗需要通过血液循环将药物运至癌细胞,因此对正常细胞也起作用,副作用较大,不能连续进行。

[迁移应用]

[典例2-3] 细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期、G2期)和分裂期(M期)。DNA复制发生于S期,若抑制DNA复制,则细胞不能分裂而停留在间期。为探究两种抗癌药物甲和乙的作用效果,用药物甲和乙单独处理体外培养的肝癌细胞,测定其细胞周期各阶段细胞所占比例及细胞凋亡率,结果如表所示。根据表中信息分析下列叙述不正确的是( A )

组别 细胞周期 细胞凋 亡率(%)

G1(%) S(%) G2+M(%)

对照组 32.71 22.01 45.28 5.29

药物甲 34.12 63.15 2.73 18.14

药物乙 90.27 6.54 3.19 31.86

A.肝癌细胞摄取葡萄糖的能力较强,通常以需氧呼吸的方式供能

B.药物甲的作用机理可能是阻断S期DNA的复制

C.药物乙的作用机理可能与抑制G1期蛋白质的合成有关

D.甲、乙两种药物联合使用可能会提高癌症治疗效果,也可能效果不明显

解析:癌细胞通常以厌氧呼吸的方式供能,即主要依靠糖酵解途径获取能量;据表格分析,药物甲的作用机理可能是阻断S期DNA的复制使大部分细胞停滞在S期;药物乙的作用机理可能与抑制G1期蛋白质的合成有关;由于没有联合用药的数据,故无法判断联合使用的治疗效果。

基础达标练

1.(2022·湖州高一期末)下列关于细胞癌变的叙述,错误的是( A )

A.癌变和抑癌基因的激活有关

B.癌细胞有无限增殖的能力

C.癌细胞表面粘连蛋白很少或缺失

D.强烈的紫外线照射可能会使细胞发生癌变

解析:细胞的癌变与原癌基因的激活和抑癌基因功能的丧失有关;癌细胞有无限增殖的能力;癌细胞表面粘连蛋白很少或缺失,细胞间的粘着性降低,因而癌细胞容易转移;强烈的紫外线属于物理致癌因子,会诱发基因突变,因而强烈的紫外线照射可能会使细胞发生癌变。

2.某植物体细胞内有16条染色体,那么处于有丝分裂前期、中期、后期的细胞中染色体数目分别是( D )

A.16、16、16 B.16、32、32

C.32、32、32 D.16、16、32

解析:在有丝分裂过程中,染色体数目的变化规律为后期加倍,其他时期不变。某植物体细胞内有16条染色体,那么处于有丝分裂前期、中期、后期的细胞中染色体数目分别是16、16、32。

3.香烟中的焦油能诱发细胞癌变,故吸烟会增加人患肺癌的概率。下列叙述错误的是( D )

A.香烟中的焦油属于化学致癌因子

B.体外培养肺癌细胞不具有接触抑制现象

C.许多癌细胞具有变形运动能力

D.肺癌细胞不易在人体组织间转移

解析:香烟中的焦油属于化学物质,可能诱发细胞癌变,因此是化学致癌因子;癌细胞具有无限增殖的能力,体外培养肺癌细胞不具有接触抑制现象;许多癌细胞具有变形运动能力,可以在体内转移;癌细胞表面粘连蛋白很少或缺失,容易在组织间转移和扩散。

4.(2022·嘉兴高一期末)果蝇体细胞含有8条染色体。下列关于果蝇体细胞有丝分裂的叙述,错误的是( C )

A.间期,核DNA分子数因复制而加倍,染色体数目不变

B.前期,每条染色体由2条染色单体组成,含2个DNA分子

C.中期,染色体两两配对并整齐排列,易于观察染色体

D.后期,染色体着丝粒分裂,细胞中有16条染色体

解析:一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期,分裂间期为细胞分裂进行物质准备,完成DNA分子的复制,核DNA分子数因复制而加倍,染色体数目不变;有丝分裂前期的染色体由于着丝粒未分开,每条染色体由2条姐妹染色单体组成,含2个DNA分子;有丝分裂中期,所有着丝粒排列在细胞中央的赤道面上,此时的染色体高度螺旋化,形态比较稳定,数目比较清晰,易于观察,不存在染色体两两配对现象;有丝分裂后期,着丝粒一分为二,姐妹染色单体分开形成染色体,染色体数目暂时加倍,此时细胞中染色体数目有16条。

5.在人体体细胞增殖的一个细胞周期中,纺锤体形成时,一个细胞中的染色体数为N,核DNA含量为m。当该细胞中染色单体消失时,细胞中的染色体数和核DNA含量分别是( A )

A.2N和m B.N/2和m/2

C.2N和m/2 D.N和m

解析:纺锤体形成于有丝分裂前期,根据题意可知,在有丝分裂前期时,细胞中染色体数目为N,核DNA含量为m;染色单体消失的原因是着丝粒分裂,染色单体分离成独立的染色体,此时细胞的染色体数目加倍,而核DNA含量不变,即2N和m。

6.(2022·丽水高一期末)黄曲霉素是黄曲霉等菌株产生的一类化学物质,主要污染粮油及其制品,是引发肝癌的重要因素之一。下列叙述错误的是( D )

A.黄曲霉素属于化学致癌因子

B.黄曲霉素可能诱发肝细胞突变

C.肝癌细胞可能出现巨核或多核现象

D.肝癌细胞细胞膜上粘连蛋白增加导致易转移

解析:致癌因子可以分为三类,物理致癌因子、化学致癌因子、生物致癌因子,黄曲霉素是一类化学物质,属于化学致癌因子;黄曲霉素可使原癌基因和抑癌基因发生基因突变,进而导致细胞癌变,所以黄曲霉素可能诱发肝细胞突变;在适宜的条件下,癌细胞可能出现巨核或多核现象;癌细胞细胞膜上的粘连蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的粘着性显著降低,容易在体内分散和转移。

7.洋葱根尖分生区细胞进行有丝分裂时,某一时期细胞内的染色体、染色单体、核DNA分子三者的数量比是1∶2∶2,此时细胞内可能发生着( C )

A.核糖体的增生 B.着丝粒一分为二

C.核膜解体 D.囊泡聚集形成细胞板

解析:染色体数、染色单体数、核DNA分子数三者的比例为 1∶2∶2时,细胞中每条染色体含有两条染色单体,处于有丝分裂的G2期、前期、中期。核糖体增生发生在间期的G1期,着丝粒一分为二发生在后期,核膜解体发生在有丝分裂前期,囊泡聚集形成细胞板发生在有丝分裂末期。

8.图示中的甲、乙、丙表示动物细胞有丝分裂过程中的三种数量关系,其中a是染色体,b是染色单体,c是核DNA分子,那么数量关系正确的个数有( C )

A.0个 B.1个

C.2个 D.3个

解析:在有丝分裂过程中,处于G2期、分裂前期、中期的细胞中染色体数、染色单体数、核DNA分子数之比为 1∶2∶2,可用甲图表示;处于分裂间期的G1期细胞中染色体数与核DNA分子数之比为1∶1,此时染色体未复制,不含染色单体,可用丙图表示;细胞中不会出现染色体数比染色单体数多的情况,乙不正确;综上所述,图示中正确的有甲和丙两个。

9.(2022·宁波慈溪高一期末)下图是植物细胞有丝分裂示意图,下列说法错误的是( C )

A.图①所示时期,染色质逐渐变成染色体

B.图②所示细胞中含有12条染色单体

C.图③所示时期,核DNA含量暂时加倍

D.图④细胞中,细胞板的形成与高尔基体有关

解析:①为有丝分裂的前期,染色质会高度螺旋化变为染色体;②为有丝分裂的中期,细胞中含有6条染色体,12条染色单体;③为有丝分裂的后期,会发生着丝粒的分裂,染色体数目加倍,核DNA数目不变;图④细胞板的形成与高尔基体有关。

10.如图表示动物细胞细胞周期中核DNA含量的变化。下列相关叙述正确的是( A )

A.两图中甲乙段变化原因相同

B.两图中丙丁段变化原因相同

C.两图中丁戊段都包含着丝粒分裂的过程

D.两图中乙丙段中染色体与核DNA分子数之比均保持1∶2

解析:两图中甲乙段变化原因相同,都是DNA的复制;两图中丙丁段变化原因不相同,前者是着丝粒分裂,后者是细胞分裂成两个子细胞;两图中丁戊段都不包含着丝粒分裂的过程;两图中前者乙丙段中染色体与核DNA分子数之比保持1∶2,后者在着丝粒分裂后为1∶1。

11.(2022·金华十校高一期末)如图甲为某昆虫(2N=4)的一细胞处于有丝分裂某时期的部分结构示意图,数字表示结构或位置;图乙为一个细胞周期中一条染色体上的DNA含量变化图。请回答下列问题。

(1)图甲所代表时期较适合观察染色体形态和数目,其原因是 ,图甲中的③代表 ,④的化学成分是 。图甲所示细胞中的染色体数是 ,该细胞分裂产生的子细胞中染色体数为 。

(2)图甲所代表的时期,处于图乙的 段内。

(3)图乙ab段主要发生的过程是 ,

bc段形成的原因是 ,de段形成的原因是 。

(4)细胞有丝分裂的重要意义是 。

解析:(1)图甲为有丝分裂的中期,此时染色体缩短到最小的程度,且着丝粒均排列在赤道面上,可以通过数着丝粒的数目来确认染色体的数目。图甲中的③代表赤道面,为虚拟的结构。④为中心体发出的纺锤丝,主要成分是蛋白质。图中着丝粒的数目为4个,则染色体的数目为4条,有丝分裂产生的子细胞的数目与亲本相同,为4条。(2)图甲为有丝分裂的中期,此时每条染色体上含有2个DNA分子,处于图乙的cd段。(3)ab段为G1期,主要是合成DNA所需的蛋白质及核糖体的增生。bc段表示DNA的复制。de段为着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,每条染色体由含有2个DNA分子变为含有1个DNA分子。

答案:(1)染色体缩短到最小的程度,且着丝粒均排列在赤道面上 赤道面 蛋白质 4 4

(2)cd

(3)合成DNA所需的蛋白质及核糖体的增生 DNA的复制 着丝粒的分裂

(4)将遗传物质精确地平均分配到子细胞中,保证了亲代细胞和子代细胞遗传性状的稳定性

12.研究发现,癌细胞表面的PDL1蛋白可与T细胞表面的PD1蛋白结合,导致T细胞不能全面启动对癌细胞的免疫攻击,而使用抗PD1抗体可使癌症患者的肿瘤快速萎缩,这种治疗方法称为癌症免疫疗法。回答下列问题。

(1)人和动物细胞的染色体中存在着原癌基因和抑癌基因,其中抑癌基因的主要功能是 。

(2)若较长时间受到致癌因子的作用,正常细胞就可能变成癌细胞,癌细胞具有的主要特征有 、

、 等。据大量病例分析,癌症的发生并不是单一基因突变的结果,至少在一个细胞中发生5~6个基因突变才能赋予癌细胞所有的特征,由此推测癌症的发生是一种 效应。

(3)癌细胞表面的PDL1蛋白可与T细胞表面的PD1蛋白结合,体现了细胞膜具有 的功能。抗PD1抗体是癌症免疫疗法药物的关键成分,该药物不可直接口服,原因是

。

(4)“化疗”是目前治疗肿瘤的主要手段之一,抗代谢药是一类化疗药物。某种抗代谢药可以干扰DNA的合成,使肿瘤细胞停留在分裂

期,从而抑制肿瘤细胞增殖。

解析:(1)抑癌基因的主要功能是抑制细胞的增殖,促进细胞分化和抑制细胞迁移等。(2)癌细胞具有的主要特征:在适宜条件下,能够无限增殖;能在体内转移;失去接触抑制;核形态不一,可出现巨核、双核或多核现象;代谢旺盛,蛋白质合成及分解代谢都增强,合成代谢超过分解代谢;线粒体功能障碍,主要依靠糖酵解途径获取能量。据大量病例分析,癌症的发生并不是单一基因突变的结果,至少在一个细胞中发生5~6个基因突变,才能赋予癌细胞所有的特征,由此推测癌症的发生是一种累积效应。(3)癌细胞表面的PDL1蛋白可与T细胞表面的PD1蛋白结合,体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。

抗PD1抗体是癌症免疫疗法药物的关键成分,由于抗体的化学本质是蛋白质,口服会使其在消化道中被消化水解,因此该药物不可以直接口服。(4)DNA的合成发生在细胞分裂的间期。某种抗代谢药可以干扰DNA的合成,使肿瘤细胞停留在分裂间期,从而抑制肿瘤细胞

增殖。

答案:(1)抑制细胞的增殖,促进细胞分化和抑制细胞迁移等

(2)在适宜条件下能够无限增殖 能在体内转移 失去接触抑制(或核形态不一,可出现巨核、双核或多核现象等,任选三种即可) 累积

(3)进行细胞间信息交流 抗体的化学本质是蛋白质,口服会使其在消化道中被消化水解

(4)间

综合提升练

13.(2022·绍兴高一期末调测)某生物细胞(染色体数为2N)的有丝分裂过程中细胞局部结构变化如图所示。下列叙述错误的是( C )

A.甲时期细胞内发生着活跃的代谢变化

B.乙时期的细胞中有2 N个着丝粒

C.丙时期细胞中有4 N个染色单体

D.甲和乙时期细胞中染色体数目相等

解析:甲时期处于分裂间期,细胞内主要进行DNA复制和有关蛋白质的合成,故细胞内发生着活跃的代谢变化;乙时期核膜与核仁破裂消失,一条染色体上有两条染色单体,此时一条染色体上有一个着丝粒,而染色体数与体细胞的一样为2N,故有2N个着丝粒;丙时期核膜重新建立,处于分裂末期,而染色单体在分裂后期就由于着丝粒分裂,染色单体分离成为子染色体,即染色单体消失,故丙时期细胞中不存在染色单体;甲时期虽然DNA进行复制,DNA数加倍,但染色体数与体细胞的染色体数一样,故甲和乙时期细胞中染色体数目相等,都是2N。

14.(2023·绍兴高一期末)如图是对某动物细胞有丝分裂时染色体数(a)、染色单体数(b)和核DNA分子数(c)的柱形统计图。下列叙述错误的是( C )

A.①可表示有丝分裂前期的统计情况

B.有丝分裂过程中会出现②的情况

C.处于③的细胞的两极各有一个中心体

D.③表示的时期可能未出现染色体

解析:①中染色体∶染色单体∶核DNA=1∶2∶2,可能处于有丝分裂前期和中期,可表示有丝分裂前期的统计情况;②中没有染色单体,染色体∶核DNA=1∶1,且染色体数目是体细胞的2倍,可用于表示有丝分裂后期的情况;③中没有染色单体,染色体∶核DNA=1∶1,处于有丝分裂间期的G1期或有丝分裂末期,当处于有丝分裂间期的G1期,细胞中只含有一个中心体;③可表示间期,此时还没有出现染色体。

15.(2022·温州高一期末)甲图、乙图分别表示某生物体细胞在细胞周期中染色体、染色单体和核DNA含量的关系以及细胞分裂某时期图像。请分析并回答下列问题。

(1)该细胞为 (填“动物”或“植物”)细胞,制作有丝分裂临时装片的基本步骤是解离→ → →制片,常用的染色试剂是 。

(2)甲图中时期Ⅱ可表示分裂期中的 ,乙图细胞的上一个时期中, 整齐地排列在细胞中央的平面上。

(3)请在甲图时期Ⅲ的位置画出乙图细胞对应的柱形图。

(4)正常培养该生物细胞,测得细胞中核DNA含量与细胞数的关系如丙图A所示。当加入某种化合物培养细胞后,核DNA含量与细胞数的关系如丙图中B所示,该化合物所起的作用不可能是 。

A.抑制纺锤体形成

B.抑制DNA复制

C.抑制胞质分裂

D.抑制核膜解体

解析:(1)由图乙可知,该细胞有细胞壁,为植物细胞;制作有丝分裂临时装片的基本步骤是解离(10%盐酸)→漂洗(清水)→染色(龙胆紫染液)→制片。

(2)甲图中a为核DNA,b为染色体,c为染色单体,时期Ⅱ染色单体和核DNA分子数是染色体的二倍,说明此时染色体已经复制完成,且还未分开,可表示分裂期中的前期、中期;乙图细胞此时处于有丝分裂后期,上一个时期是有丝分裂中期。

(3)乙图中含有染色体8条,核DNA分子8个,不含染色单体。对应的柱形图见答案。

(4)若该化合物抑制纺锤体形成导致细胞停止在前期,导致染色体不能正常分开,则核DNA含量为4的增多,含量为2的减少;若该化合物抑制DNA复制,则核DNA含量为4的减少,含量为2的增多;若该化合物抑制胞质分裂,复制后不能正常分裂,DNA加倍,则核DNA含量为4的增多,含量为2的减少;若该化合物抑制核膜解体,则不能进入前期,但复制可以正常完成,故核DNA含量为4的增多,含量为2的减少。

答案:(1)植物 漂洗 染色 龙胆紫染液

(2)前期、中期 (染色体的)着丝粒

(3)

(4)B

同课章节目录

- 第一章 细胞的分子组成

- 第一节 水和无机盐是构成细胞的重要无机物

- 第二节 生物大分子以碳链为骨架

- 第二章 细胞的结构

- 第一节 细胞是生命的单位

- 第二节 细胞膜控制细胞与周围环境的联系

- 第三节 细胞质是多项生命活动的场所

- 第四节 细胞核是细胞生命活动的控制中心

- 第五节 细胞在结构和功能上是一个统一整体

- 第六节 原核细胞内无成形的细胞核

- 第三章 细胞的代谢

- 第一节 ATP是细胞内的“能量通货”

- 第二节 酶是生物催化剂

- 第三节 物质通过多种方式出入细胞

- 第四节 细胞呼吸为细胞生活提供能量

- 第五节 光合作用将光能转化为化学能

- 第四章 细胞的生命历程

- 第一节 细胞通过分裂增殖

- 第二节 细胞通过分化产生不同类型的细胞

- 第三节 细胞凋亡是编程性死亡