统编版语文八年级上册 16 散文二篇 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 16 散文二篇 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 17:03:13 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

16 散文二篇

永久的生命

严文井

有人说,生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,永久而不朽。也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。生命到底是怎样的呢?下面让我们来听听作者严文井的答案吧!

课文导入

感知作者情感变化,把握文章感情基调。

揣摩文章中重要语句,理解其哲理意蕴。(重点)

认识个体的生命是短暂的,人类的生命是永久的,要用短暂的生命去创造永久的价值,并树立豁达、乐观的人生观。(重点)

教学目标

严文井,原名严文锦,1915年生,湖北武昌人。主要著作有《严文井散文选》、《严文井童话集》、《严文井童话寓言集》等,曾获首届全国优秀散文杂文奖、第二次全国少年儿童文艺创作荣誉奖。他被称为“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”,亦是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为“富有鼓动天才的辩论家”“百科全书式文学家”。在1950年他获得了诺贝尔文学奖。

资料链接

作者简介

《永久的生命》是严文井在1942年写的一篇带有哲理意蕴的散文。文章揭示个体的生命是卑微柔弱的,但就整个人类来说,生命是永久不朽的,表达了作者积极乐观的人生态度,同时要感谢生命,并以自己全部热情回报生命。

资料链接

写作背景

臼齿( ) 茸毛( )

蔓延( )

字词识记

jiù

rónɡ

màn

文章助读

diāo( )谢 洗dí( )

凋

涤

词义释疑

洗涤:冲荡,清洗。

混为一体:融合成一个整体,不可分割。

飓风:发生在大西洋西部的强烈风暴。

濒临:紧接,靠近。

遏制:制止,控制。

新颖构思

导思2:你觉得人应该怎样对待生命?

感受、启发……

关键词

导思1:严文井在表达自己对生命的认识时,采用了怎样的手法来安排内容?有何好处?

初读感知

生命

歌唱生命

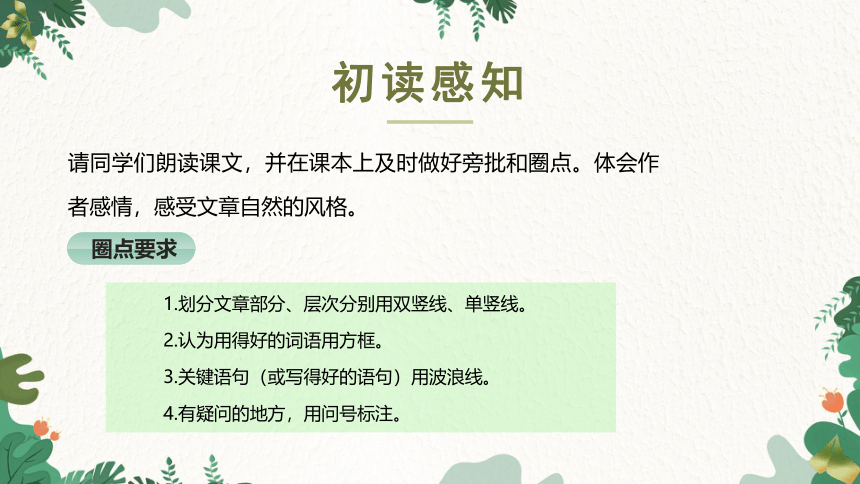

请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

圈点要求

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

初读感知

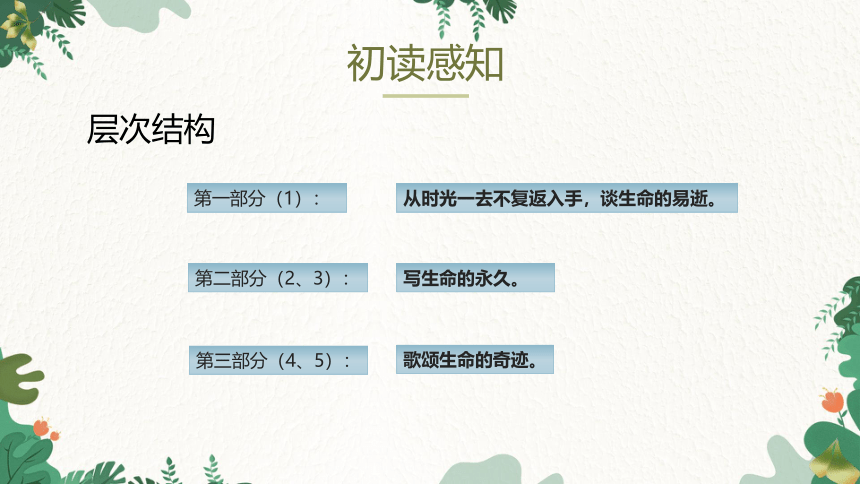

第二部分(2、3):

第一部分(1):

写生命的永久。

从时光一去不复返入手,谈生命的易逝。

第三部分(4、5):

歌颂生命的奇迹。

初读感知

层次结构

1.作者是怎样描述生命易逝的?有何好处?

精读品味

作者从生活中的一些细琐的事情入手,通过生活中的点滴小事的变化表现出生命的易逝。这样以小见大的表现手法,更有利于读者感知生命的易逝,通俗易懂。

以小见大作用分析法

以小见大中的“小” ,是描写的焦点。它既是写作创意的浓缩,也是写作者匠心独具的安排,因为它已不是一般意义的“小” ,而是小中寓大,以小胜大。以小见大的作用是以独到的想象抓住一点或一个局部加以集中描写或延伸放大,更充分地表达主题思想。

精读品味

精读品味

2.作者为什么说“我们都非常可怜” ?

因为过去了的日子永不再回来,我们的力量是那样的渺小,对于生命上的事我们丝毫不能做主。作者采用了欲扬先抑的手法,为下一步赞美生命蓄势。

精读品味

3.“它充满了希望,……随处宣示它的快乐和威势。”

怎么理解这句话的含义?

生命生生不息,永不休止地繁殖着、蔓延着,失去的只是暂时的,希望永远就在前方。我们应该以积极乐观的心态来对待生命。

最后一段采用了议论的表达方式,篇末点题,进一步深化了文章的主题,生命是一个奇迹,它将永久存在,增强了文章的表现力和感染力。

精读品味

4.文章最后一段采用了什么表达方式?有什么作用?

研读探究

作者先谈生命易逝,欲扬先抑;再谈生命永久,正面展开;最后联系现实生活,高唱生命凯歌。

【手法探究】本文结构安排有什么特点?

永久的

生命

赞美生命

生命的易逝

生命的永久

生命的奇迹

抑

扬

归纳总结

《永久的生命》这篇散文抒写了生命的卑微、柔弱、易逝,但它又是永久的、充满希望的,我们应该赞美生命,以积极乐观的人生态度去感谢生命,回报生命。

归纳总结

三个层次,条理清晰,章法井然

先谈生命的易逝,欲扬先抑;再谈生命的永久,正面展开;最后联系现实生活,高唱生命的凯歌。

归纳总结

生命是什么?它是青藏高原上那辽远的天穹,它是峡谷中那激荡的长江水,它是内蒙古高原一望无际的绿色。生命是一次性的筷子,每个人只有一次,生命是徐徐升起的风筝,只能高飞岂能停滞;生命是崎岖不平的山路,只能走下去,尽管你会摔倒……我们的生命可以伟大,也可以渺小,但不管怎样我们要挺直生命的脊梁,把生命努力进行到底,善待生活、善待自己,过好自己的生活,这大概就是生命的定义吧!

拓展延伸

我为什么而活着

罗 素

人活着,为了什么?

一个人应当为活着而吃饭,而不是为吃饭而活着。 ——莫里哀

人如果只靠吃饭活着,那饭就不叫饭,叫饲料。 ——佚名

人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德。 —— 但丁

人是为了自己的希望才活着的。——肖洛霍夫

人是为活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。活着,在我们中国的语言里充满了力量,它的力量不是来自于叫喊,也不是来自于进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。 ——余华

罗素(1872—1970),出生于英国,2岁丧母,4岁丧父,由他曾出任过两次英国首相的祖父把他抚养长大。他后来成为一位集众家于一身的伟人。他被称为“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”。他还是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为“富有鼓动天才的辩论家”。在1950年他又获得了诺贝尔文学奖,被称为“百科全书式思想家”。

作者简介

遏制(è) 濒临(bīn)

俯瞰(kàn) 飓(jù)

文章助读

字词识记

1.罗素为什么而活着?

2.文章采用了什么结构?

带着下列问题阅读课文

(爱情、知识、同情心)

(采用总—分—总的结构方式,共分为三部分。)

第一部分(第1段):作者提出自己的三种追求——爱情、知识、同情心。

思考:为什么罗素说这三种激情像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把他吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘?

“飓风”形象地说明这三种激情是作者在追求过程中的原动力,而“苦海”和“绝望”则表明这些激情在给他带来欢乐的同时也带来了不安和痛苦。人生不可能是完美的,更不可能一帆风顺,当追求过程中遇到挫折,或面对更深的生命奥秘时,人的确只能为自己的渺小感到无奈甚至绝望。

课文研读

第二部分(第2—4段):作者对其人生的三大追求进行具体的阐述。

(一)对爱情的渴望

思考:罗素渴望爱情的原因。

能够给人带来狂喜;能够摆脱孤寂;看到古今圣贤以及诗人们所梦想的天堂的缩影。

课文研读

(二)对知识的追求

思考:罗素追求哪些方面的知识?

渴望了解人的心灵;知道星星为什么发光;还有毕达哥拉斯的思想。第一个方面的知识,是有关人的;第二个方面,实际上就是说自然科学方面的知识;第三个方面,则是指社会科学方面的知识。

课文研读

(三)对人类苦难不可遏制的同情心

思考:罗素同情人类苦难的具体内涵是什么?

同情人类苦难包括同情饥饿中的孩子;同情被压迫被折磨者;同情无助的老人;同情全球性的孤独、贫穷和痛苦。

课文研读

思考:其中哪一种追求令罗素最执着,也是他认为最重要的?

同情心。

爱情的获得和知识的追求使作者体验到了如在天堂般的幸福,但世界上触目皆是的战争、疾病、贫困和孤独又把他从天堂带回尘世。而且如果没有对人类的同情心没有爱和悲悯,追求爱情可能会产生爱情恐怖主义,追求知识可能会成为灾难的帮凶。

课文研读

思考:三种追求的顺序能否调换?

不能,这三种追求是按照境界、感情的由浅入深的逻辑顺序排列的。对爱情的追求是人本能的追求,对知识的渴望则进了一层,而对人类苦难的同情则深化到了博爱的境界。

课文研读

第三部分(第5自然段):总结全文,“这就是我的一生,我觉得它值得活”。

思考:虽然罗素一生的追求常给他在人生苦海上带来绝望,但他仍认为值得活,这体现了他是一个什么样的人?

热爱人类、热爱生活,具有博大胸襟和高洁情怀的大思想家。

课文研读

1.文章最后说“我觉得我活着值得”,为什么是“值得”的?

罗素胸怀广阔,勇于担当,要为解除天下百姓的苦难而活着,因此付出辛苦是值得的;罗素不以苦为苦,而以苦为乐,因此痛苦的生活是值得的;苦中伴随着乐,例如爱情会带来欢愉,同时征服了苦难也会产生胜利的喜悦,因此苦乐相伴的体验是值得的;虽然罗素最终没能减轻人类的不幸,甚至自己也深受其害,但他毕竟努力过,奋斗过,这一切都是值得。

合作探究

2.本文有哪些写作特点?

文章开门见山,开篇点题,用凝练的语言概括了作者一生的三大追求,然后条理清晰地分别加以展开。全文结构层次清晰,叙述简洁有条理。

合作探究

哪一种激情最能引起你的共鸣呢?

合作探究

不要以感伤的眼光去看过去,因为过去再也不会回来了,最聪明的办法,就是好好对付你的现在。现在正握在你的手里,你要以堂堂正正的大丈夫气概去迎接如梦如幻的未来。

——郎费罗

结构梳理

16 散文二篇

永久的生命

严文井

有人说,生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,永久而不朽。也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。生命到底是怎样的呢?下面让我们来听听作者严文井的答案吧!

课文导入

感知作者情感变化,把握文章感情基调。

揣摩文章中重要语句,理解其哲理意蕴。(重点)

认识个体的生命是短暂的,人类的生命是永久的,要用短暂的生命去创造永久的价值,并树立豁达、乐观的人生观。(重点)

教学目标

严文井,原名严文锦,1915年生,湖北武昌人。主要著作有《严文井散文选》、《严文井童话集》、《严文井童话寓言集》等,曾获首届全国优秀散文杂文奖、第二次全国少年儿童文艺创作荣誉奖。他被称为“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”,亦是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为“富有鼓动天才的辩论家”“百科全书式文学家”。在1950年他获得了诺贝尔文学奖。

资料链接

作者简介

《永久的生命》是严文井在1942年写的一篇带有哲理意蕴的散文。文章揭示个体的生命是卑微柔弱的,但就整个人类来说,生命是永久不朽的,表达了作者积极乐观的人生态度,同时要感谢生命,并以自己全部热情回报生命。

资料链接

写作背景

臼齿( ) 茸毛( )

蔓延( )

字词识记

jiù

rónɡ

màn

文章助读

diāo( )谢 洗dí( )

凋

涤

词义释疑

洗涤:冲荡,清洗。

混为一体:融合成一个整体,不可分割。

飓风:发生在大西洋西部的强烈风暴。

濒临:紧接,靠近。

遏制:制止,控制。

新颖构思

导思2:你觉得人应该怎样对待生命?

感受、启发……

关键词

导思1:严文井在表达自己对生命的认识时,采用了怎样的手法来安排内容?有何好处?

初读感知

生命

歌唱生命

请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

圈点要求

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

初读感知

第二部分(2、3):

第一部分(1):

写生命的永久。

从时光一去不复返入手,谈生命的易逝。

第三部分(4、5):

歌颂生命的奇迹。

初读感知

层次结构

1.作者是怎样描述生命易逝的?有何好处?

精读品味

作者从生活中的一些细琐的事情入手,通过生活中的点滴小事的变化表现出生命的易逝。这样以小见大的表现手法,更有利于读者感知生命的易逝,通俗易懂。

以小见大作用分析法

以小见大中的“小” ,是描写的焦点。它既是写作创意的浓缩,也是写作者匠心独具的安排,因为它已不是一般意义的“小” ,而是小中寓大,以小胜大。以小见大的作用是以独到的想象抓住一点或一个局部加以集中描写或延伸放大,更充分地表达主题思想。

精读品味

精读品味

2.作者为什么说“我们都非常可怜” ?

因为过去了的日子永不再回来,我们的力量是那样的渺小,对于生命上的事我们丝毫不能做主。作者采用了欲扬先抑的手法,为下一步赞美生命蓄势。

精读品味

3.“它充满了希望,……随处宣示它的快乐和威势。”

怎么理解这句话的含义?

生命生生不息,永不休止地繁殖着、蔓延着,失去的只是暂时的,希望永远就在前方。我们应该以积极乐观的心态来对待生命。

最后一段采用了议论的表达方式,篇末点题,进一步深化了文章的主题,生命是一个奇迹,它将永久存在,增强了文章的表现力和感染力。

精读品味

4.文章最后一段采用了什么表达方式?有什么作用?

研读探究

作者先谈生命易逝,欲扬先抑;再谈生命永久,正面展开;最后联系现实生活,高唱生命凯歌。

【手法探究】本文结构安排有什么特点?

永久的

生命

赞美生命

生命的易逝

生命的永久

生命的奇迹

抑

扬

归纳总结

《永久的生命》这篇散文抒写了生命的卑微、柔弱、易逝,但它又是永久的、充满希望的,我们应该赞美生命,以积极乐观的人生态度去感谢生命,回报生命。

归纳总结

三个层次,条理清晰,章法井然

先谈生命的易逝,欲扬先抑;再谈生命的永久,正面展开;最后联系现实生活,高唱生命的凯歌。

归纳总结

生命是什么?它是青藏高原上那辽远的天穹,它是峡谷中那激荡的长江水,它是内蒙古高原一望无际的绿色。生命是一次性的筷子,每个人只有一次,生命是徐徐升起的风筝,只能高飞岂能停滞;生命是崎岖不平的山路,只能走下去,尽管你会摔倒……我们的生命可以伟大,也可以渺小,但不管怎样我们要挺直生命的脊梁,把生命努力进行到底,善待生活、善待自己,过好自己的生活,这大概就是生命的定义吧!

拓展延伸

我为什么而活着

罗 素

人活着,为了什么?

一个人应当为活着而吃饭,而不是为吃饭而活着。 ——莫里哀

人如果只靠吃饭活着,那饭就不叫饭,叫饲料。 ——佚名

人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德。 —— 但丁

人是为了自己的希望才活着的。——肖洛霍夫

人是为活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。活着,在我们中国的语言里充满了力量,它的力量不是来自于叫喊,也不是来自于进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。 ——余华

罗素(1872—1970),出生于英国,2岁丧母,4岁丧父,由他曾出任过两次英国首相的祖父把他抚养长大。他后来成为一位集众家于一身的伟人。他被称为“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”。他还是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为“富有鼓动天才的辩论家”。在1950年他又获得了诺贝尔文学奖,被称为“百科全书式思想家”。

作者简介

遏制(è) 濒临(bīn)

俯瞰(kàn) 飓(jù)

文章助读

字词识记

1.罗素为什么而活着?

2.文章采用了什么结构?

带着下列问题阅读课文

(爱情、知识、同情心)

(采用总—分—总的结构方式,共分为三部分。)

第一部分(第1段):作者提出自己的三种追求——爱情、知识、同情心。

思考:为什么罗素说这三种激情像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把他吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘?

“飓风”形象地说明这三种激情是作者在追求过程中的原动力,而“苦海”和“绝望”则表明这些激情在给他带来欢乐的同时也带来了不安和痛苦。人生不可能是完美的,更不可能一帆风顺,当追求过程中遇到挫折,或面对更深的生命奥秘时,人的确只能为自己的渺小感到无奈甚至绝望。

课文研读

第二部分(第2—4段):作者对其人生的三大追求进行具体的阐述。

(一)对爱情的渴望

思考:罗素渴望爱情的原因。

能够给人带来狂喜;能够摆脱孤寂;看到古今圣贤以及诗人们所梦想的天堂的缩影。

课文研读

(二)对知识的追求

思考:罗素追求哪些方面的知识?

渴望了解人的心灵;知道星星为什么发光;还有毕达哥拉斯的思想。第一个方面的知识,是有关人的;第二个方面,实际上就是说自然科学方面的知识;第三个方面,则是指社会科学方面的知识。

课文研读

(三)对人类苦难不可遏制的同情心

思考:罗素同情人类苦难的具体内涵是什么?

同情人类苦难包括同情饥饿中的孩子;同情被压迫被折磨者;同情无助的老人;同情全球性的孤独、贫穷和痛苦。

课文研读

思考:其中哪一种追求令罗素最执着,也是他认为最重要的?

同情心。

爱情的获得和知识的追求使作者体验到了如在天堂般的幸福,但世界上触目皆是的战争、疾病、贫困和孤独又把他从天堂带回尘世。而且如果没有对人类的同情心没有爱和悲悯,追求爱情可能会产生爱情恐怖主义,追求知识可能会成为灾难的帮凶。

课文研读

思考:三种追求的顺序能否调换?

不能,这三种追求是按照境界、感情的由浅入深的逻辑顺序排列的。对爱情的追求是人本能的追求,对知识的渴望则进了一层,而对人类苦难的同情则深化到了博爱的境界。

课文研读

第三部分(第5自然段):总结全文,“这就是我的一生,我觉得它值得活”。

思考:虽然罗素一生的追求常给他在人生苦海上带来绝望,但他仍认为值得活,这体现了他是一个什么样的人?

热爱人类、热爱生活,具有博大胸襟和高洁情怀的大思想家。

课文研读

1.文章最后说“我觉得我活着值得”,为什么是“值得”的?

罗素胸怀广阔,勇于担当,要为解除天下百姓的苦难而活着,因此付出辛苦是值得的;罗素不以苦为苦,而以苦为乐,因此痛苦的生活是值得的;苦中伴随着乐,例如爱情会带来欢愉,同时征服了苦难也会产生胜利的喜悦,因此苦乐相伴的体验是值得的;虽然罗素最终没能减轻人类的不幸,甚至自己也深受其害,但他毕竟努力过,奋斗过,这一切都是值得。

合作探究

2.本文有哪些写作特点?

文章开门见山,开篇点题,用凝练的语言概括了作者一生的三大追求,然后条理清晰地分别加以展开。全文结构层次清晰,叙述简洁有条理。

合作探究

哪一种激情最能引起你的共鸣呢?

合作探究

不要以感伤的眼光去看过去,因为过去再也不会回来了,最聪明的办法,就是好好对付你的现在。现在正握在你的手里,你要以堂堂正正的大丈夫气概去迎接如梦如幻的未来。

——郎费罗

结构梳理

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读