第26课 诗词五首 课件(共73张ppt)

文档属性

| 名称 | 第26课 诗词五首 课件(共73张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 22:11:04 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

诗词五首

1.查找资料,把握不同类别诗词的知识,了解诗人及其作品的特点,熟读成诵。

2.反复阅读,体会诗歌的风格,从情感、用词、修辞、用典等不同角度,赏析诗词。

3.深入体会作品所蕴含的思想感情,培养学生热爱生活、创造美好生活的审美情趣。

1.古体诗

也称古风,是相对于格律诗(也称近体诗或今体诗)而言的一种古典诗体。古体诗在唐以前就有,虽然唐代人对它予以了一定的规范,但基本上保留了唐以前的诗体风格,故唐代人称这种诗体为古体诗或古风,这个名称也一直沿用至今。由于古体诗产生于唐代以前,因此诗体不必讲究平仄,形式比较自由,不受格律的束缚。古体诗分四言诗、五言诗和七言诗等。

2.诗歌中的实与虚:

诗歌的“实”,是指客观世界中存在的实象、实事、实境;诗歌的“虚”,是指直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚象和空灵的境界。一般地说,眼前之景为实,想象虚构之景为虚;景物为实,情感为虚;形象为实,抽象为虚。

3.近体诗:

诗歌的一种。中国古典格律诗中常见的形式有五言、七言的绝句和律诗,即所谓近体诗。这种古老和传统的诗体,结构严谨,字数、行数、平仄或轻重音、用韵都有一定的限制。

01 饮 酒(其五)/陶渊明

02 春 望/杜 甫

03 雁门太守行/李 贺

04 赤 壁/杜 牧

05 渔家傲/李清照

课时索引

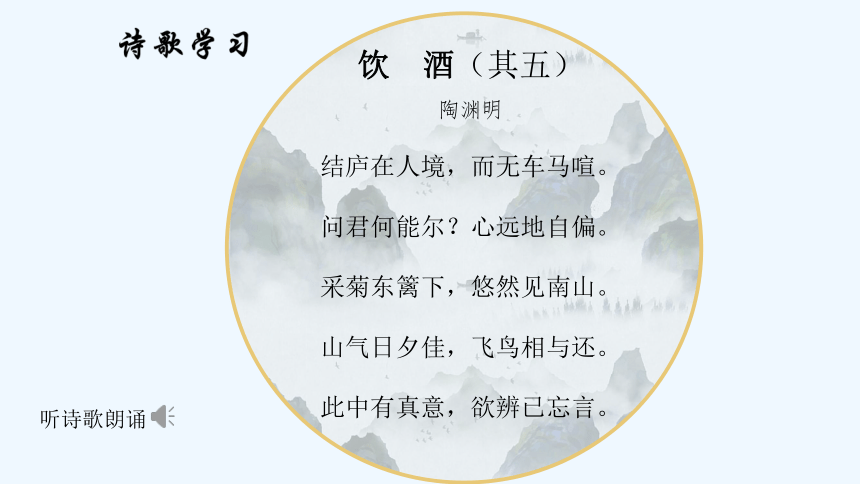

饮 酒(其五)

陶渊明

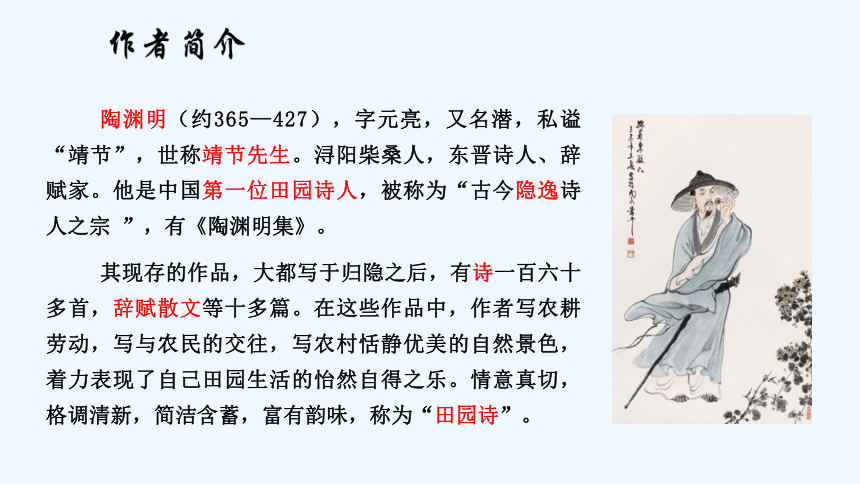

陶渊明(约365—427),字元亮,又名潜,私谥“靖节”,世称靖节先生。浔阳柴桑人,东晋诗人、辞赋家。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”,有《陶渊明集》。

其现存的作品,大都写于归隐之后,有诗一百六十多首,辞赋散文等十多篇。在这些作品中,作者写农耕劳动,写与农民的交往,写农村恬静优美的自然景色,着力表现了自己田园生活的怡然自得之乐。情意真切,格调清新,简洁含蓄,富有韵味,称为“田园诗”。

饮 酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

听诗歌朗诵

结庐在人境,而无车马喧

诗人身居尘世,却不受尘俗的烦扰。

两句语言朴实,却道出了诗人的心境和生活的真谛。

问君何能尔?心远地自偏。

尔:这样。

此二句承上两句设问设答。因为“心”能远远摆脱世俗的束缚,所以虽身处闹境,也如同居于偏僻地区。诗人摆脱尘俗烦扰后的感受。

采菊东篱下,悠然见南山

悠然:悠闲自在的样子。 南山:庐山。

以美丽的自然景物烘托悠闲自得的情趣,显示出了诗人超然物外的生活方式,与那些官场中人孜孜以求名利截然不同。

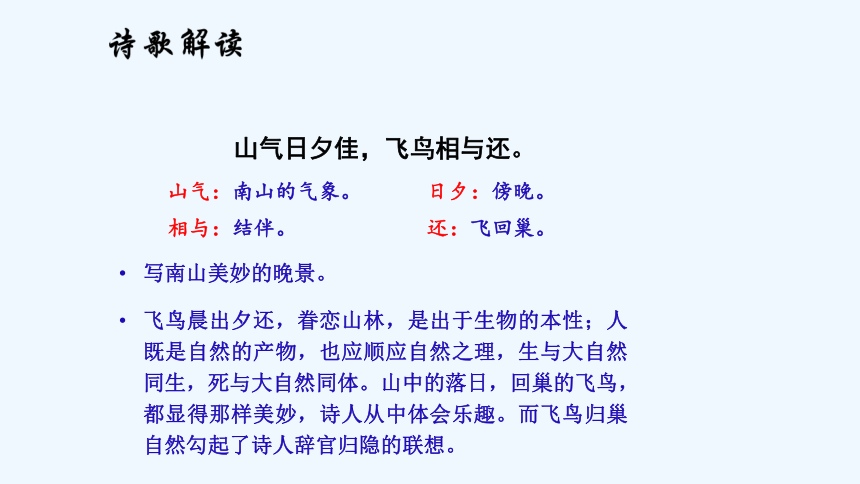

山气日夕佳,飞鸟相与还。

山气:南山的气象。 日夕:傍晚。

相与:结伴。 还:飞回巢。

写南山美妙的晚景。

飞鸟晨出夕还,眷恋山林,是出于生物的本性;人既是自然的产物,也应顺应自然之理,生与大自然同生,死与大自然同体。山中的落日,回巢的飞鸟,都显得那样美妙,诗人从中体会乐趣。而飞鸟归巢自然勾起了诗人辞官归隐的联想。

此中有真意,欲辨已忘言。

此中:此地此时的情景,总指隐逸的田园生活。

真意:包括自然情趣和人生真谛。

辨:辨别,说明。

忘言:不知怎样用言语表达。

由山中之景领会到人生真谛,但诗人并未明辨。世界上美好的东西往往是无法用语言表达的,只能用心灵去感受它。

1.诗的主旨是什么?

写田园之景,抒隐居之情,以纯朴自然的艺术风格表现了诗人闲适的生活,感悟到的人生真谛和对自然风光的喜爱。

2.选出你喜欢的诗句读一读,谈谈你喜欢的原因。

“采菊东篱下,悠然见南山”,物我合一,心和自然亲近。

“心远地自偏”,隐居重在精神上的自由,不在于居所是否荒远。如果心灵“焦距”调好,就可以“大隐隐于市”,处闹市若幽谷。

3.“采菊东篱下,悠然见南山。”“悠然”写出了作者怎样的心情?如果把“见”改成“望”好不好?为什么?

“悠然”写出了作者那种恬淡、闲适、对生活无所求的心情。改成“望”不好,“见”表现出诗人看到山不是有意为之,而是在采菊之间无意中山的形象映入眼帘。

诗篇通过歌颂归隐后宁静闲适的田园生活,反映诗人的恬淡情怀和高洁志趣,并以此反衬他对世俗尘嚣和仕宦利禄的厌恶。

情、景、理三者紧密融合。诗人写了南山幽静秀丽的景,以及自己不受尘俗干扰、悠然自得的情,在情景交融的境界中领悟出万物各得其所的自然理趣。最后用理语作结。

语言朴素自然。全诗没有华丽的辞藻 ,语言清新自然

艺术特色

诗歌主旨

(1)诗中借优美的山水田园风光,抒发作者恬淡高远心境的诗句是:

采菊东篱下,悠然见南山。

(2)诗歌中表达作者对理想的追求,歌咏人生的渴望的诗句是:

此中有真意,欲辨已忘言。

春 望

杜 甫

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗——《春望》。

国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不胜簪。

听诗歌朗诵

国破山河在,城春草木深。

“国破”二字点明时间,“山河在”三个字表明了诗人对祖国山河的感情。

一个“ 破 ”字写出了国都战争离乱的残破之景,令人怵目惊心;一个“深”字写出了长安城满眼是繁密的杂草之景,令人满目萧然,为全诗渲染了悲凉的气氛。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

结构上:以“感时”承上,感伤时局的动荡,“恨别”启下,怅恨离别之苦,起到承上启下的作用。

内容上:突出了诗人感时伤世的深沉感情。

烽火连三月,家书抵万金。

“连三月”写出战乱时间之长,“抵万金”写出家书的珍贵。

这两句真切地表达了战乱中人思念离散亲人,盼望得到亲人音讯的心情。

“家书抵万金”成为千古名句。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

“搔”字鲜明生动地再现了诗人当时的动作形态,是一处细节描写,它传达出了诗人忧国思家的心理状况。

“不胜簪”更表明国家的不安定给诗人带来难以排遣的愁苦。

1.题目中的“望”统领了哪几句诗?这几句诗写景的角度是如何变换的?

诗的这前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从山河到城,再由满城到花鸟。

2.“白头搔更短,浑欲不胜簪。” 写出了诗人怎样的心情?

这两句写出了诗人心底的哀愁。“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。这样,在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,则更增一层悲哀。

3.诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,试作简要分析。

“国”是指都城,即长安——是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗 春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗

4.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句有注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。体会一下作者的感情,说说你的理解。

两种解释,一是触景生情,一是移情于物,并无本质区别。

安史之乱

烽 火

国 破

家 亡

(悲凉)

草木深

(思念)

家书贵

花鸟

溅泪

惊心

沉痛

感时恨别

雁门太守行

李 贺

“雁门太守行”是古乐府曲名,后人多用题面意思,写边塞征战之事。

雁门,郡名,在现在山西省。唐人的这类拟古诗,是相对唐代“近体诗”而言的。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种“半自由诗”。

行,古乐府的一种体裁。

李贺(790—816),字长吉,福昌(今河南宜阳)人,唐代诗人。李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。

其诗长于乐府,善于熔铸辞采,驰骋想象,运用神话传说,创造出新奇瑰丽的诗境,在诗史上独树一帜,人称“长吉体”。

李贺有“鬼才”“诗鬼”之称,与李白、李商隐并称唐代“三李”。

听诗歌朗诵

黑云/压城/城欲摧,

甲光/向日/金鳞开。

角声/满天/秋色里,

塞上/燕脂/凝夜紫。

半卷/红旗/临易水,

霜重/鼓寒/声不起。

报君/黄金/台上意,

提携/玉龙/为君死。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

首联:写景又叙事,写敌我两军的态势。

前句:运用比喻和夸张,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。“黑云”形容敌军的来势汹汹。

后句:用外貌描写和环境烘托,“甲光”一词与“黑云”相对,写守城将士严阵以待,雄姿英发。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

颔联:叙事写景,从听觉和视觉描写,极力渲染战场的惨烈气氛,表现战争的激烈残酷。

“满”,勾画出战争的规模之大。“角声满天”写出战斗的激烈。“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛。“夜”点明交战时间之长。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

特别有表现力的是“凝”字。胭脂是为了突出红晕的效果的红色化妆品,这里的泥土颜色酷似胭脂,而作者又是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。

这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮惨烈。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

颈联:叙事写景,描写了援军到来的活动。

前句中“半卷”写出援军的悄然行军,“临易水”交代交战地点。

后句接着写双方的苦战。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

“半卷”二字含义极为含蓄丰富。

半卷红旗是侧面描写战况,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是为了隐蔽突袭,攻其不备,高度戒备,不事张扬,这也体现了我军的智慧,把战事的紧张状态突现出来。

“易水”既表明交战的地点,又引用典故,显示出将要有一场悲壮的生死战:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,高渐离永别勇士荆轲的场景历历如在目前,催人泪下。

“声不起”三字,写天气极寒,天冷霜重,鼓皮受潮,响声不大。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

尾联:借用典故,表达了将士欲誓死报国的豪情壮志。点明主旨。

“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们誓死报效朝廷的决心。

全诗描绘了三个军旅生活画面:一个在白天,表现官军戒备森严,首句既是写景,也是写实,成功地渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势;一个在黄昏前,写战场的厮杀,血流成河的悲壮画面;一个在夜晚,写官军出其不意地袭击敌人,其中“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的豪情壮志。

写景:压抑

叙事:紧张

抒情:忠诚

1.对于“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”这两句诗,王安石曾批评说“方黑云压城岂有向日甲光”,杨慎却称自己确曾见到过此类景象,指责王安石不知诗。对此,你有什么看法?

艺术的真实和生活的真实不能等同起来,敌军围城,未必有黑云压城守军到阵也未必有日光前来映照助威。诗中的黑云和日光是诗人用来营造意境的手段。

2.赏析首联两句中的“压”“摧”二字。

“压”“摧”两个动词,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠等等,淋漓尽致地揭示出来。渲染出了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,为下文写战争的惨烈做铺垫。

3. 赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”。

这两句诗运用战国时期燕昭王置千金于黄金台上以招贤才的典故,表现了将士们誓死杀敌、报效朝廷的决心。

4.李贺写诗,总是借助想象给事物涂上各种新奇浓重的色彩,试以这首诗为例作具体说明。

这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色、紫红色,不但鲜明而且浓艳,它们跟黑色、秋色、白色等交织在一起,构成了色彩斑斓的画卷。同时每种颜色的出现,也为表现诗歌的内容和思想做了设定。

如

黑云——

金鳞——

使人联想到大敌当前的形势。

戒备森严,显示出不可侵犯的气概。

如

燕脂——

紫——

深红的颜色透出肃杀之气,遍地都是战士的鲜血,包含着当时战况严峻的象征意义。

是鲜红的血慢慢凝固,与土地的颜色和在一起,看起来像是紫色,表现出了战况的惨烈。

这是一首以战争为背景和主题的抒情诗,诗人用极凝练的方式概括了这场战斗的艰苦性,高度赞扬了将士们艰苦卓绝的斗争精神,表现出将士们誓死报国的决心,也反映了诗人立志报国的爱国情怀。

善于运用比喻、夸张等修辞手法,抓住特征描写事物,使战斗场面有声有色,真切可感。

构思新奇,形象丰富,用浓艳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,从而构成蕴藉而富有情思的意境。

全诗意境苍凉,格调悲壮,具有强烈的震撼力和艺术魅力。

赤 壁

杜 牧

杜牧(803~852),晚唐杰出的诗人。字牧之。京兆万年(今陕西西安)人。大和进士,历任监察御史、史馆修撰、中书舍人,世称“杜舍人”。为人刚直,不逢迎权贵,在仕途上不很得意。其文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以名家。尤长于七绝,人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐齐名,并称“小李杜”。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。近体诗则以文词清丽、情韵跌宕见长。晚唐诗歌趋于藻绘绮密,杜牧受时代风气影响,也有注重辞采的一面。以济世之才自负,注曹操所定《孙子兵法》十三篇。有《樊川文集》。

关于赤壁之战曹操战败的结果,历朝历代的文人墨客、历史学家都是对吴蜀持赞赏态度,对曹操则贬低得太多,说曹操骄傲轻敌,赤壁一战的失败是必然的,大快人心的。但在这首诗中,作者却一反传统的看法,认为若不是东风给周瑜以方便,胜者就可能是曹操,历史将要重写。

听诗歌朗诵

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝,

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

写实,兴感之由。

沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。正是由于发现了这一件沉埋江底六百多年、锈迹斑斑的“折戟”,使得诗人思绪万千,因此他要磨洗干净出来辨认一番,发现原来是赤壁之战遗留下来的兵器。这样前朝的遗物又进一步引发作者浮想联翩的思绪,为后文抒怀做了很好的铺垫。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

“磨洗”和“认”的动作,显现出诗人对这一前朝古物的兴趣和对历史的思索。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

感慨

通过“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,以小见大,以二乔的命运隐喻东吴的存亡,正是诗人在艺术处理上独特的成功之处。

1.诗人是怎样评价赤壁之战的?

不以成败论英雄,认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性否则,就是相反的结果。

2.诗歌在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。

由叙事引发议论。

3. “二乔”在诗歌中指代什么?这样写有什么意义?

“二乔”形象地代表了东吴的国运。诗人假设东吴败亡,不写山河破碎,而写二乔被锁入曹操建造的铜雀台,不仅以小见大地说明了战争之利害,而且极其耐人寻味。

兴感之由

未销蚀的铁戟

是前朝之物

感慨咏叹

若非东风之便

历史将会改写

怀古伤今

赤 壁

这首怀古诗借一件古物兴起对历史的慨叹,曲折地表达了诗人空有抱负却生不逢时、无处施展的无奈之情。

渔家傲

李清照

李清照(1084~1155) 号易安居士,南宋杰出女文学家,章丘明水(今属山东济南)人。以词著名,兼工诗文,并著有词论,在中国文学史上享有崇高声誉。

李清照出生于一个爱好文学艺术的士大夫家庭,与太学生赵明诚结婚后一同研究金石书画,过着幸福美好的生活。靖康之变后,她与赵明诚避乱江南,丧失了珍藏的大部分文物。后来赵明诚病死,她独自漂流在杭州、越州、金华一带,在凄苦孤寂中度过了晚年。有《易安居士文集》、《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。

听诗歌朗诵

天接/云涛/连晓雾,星河欲转/千帆舞。仿佛梦魂/归帝所,闻/天语,殷勤问我/归何处。

我报/路长/嗟日暮,学诗谩有/惊人句。九万里风/鹏正举,风/休住,蓬舟/吹取/三山去。

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

“星河”,即银河。

描绘出一幅辽阔、壮美的海天相接壮的图画。

仿佛梦魂归帝所,

“帝所”,指天帝居住的宫殿。

其实,这是人们在经历了千辛万苦后所希望和追求的美好前途。而她之所以梦回“帝所”,也就是写他想回到天帝宫殿去。那么,作者魂回帝宫去,情况怎样呢?

闻天语,殷勤问我归何处。

此两句承接上下片,上片末写天帝的问话,下片前二句写词人的对答,问答之间,语气衔接。

“殷勤问我归何处”表达了一种平等友好的关系,塑造了一个态度温和、关心民生疾苦的天帝形象,其中饱含着深厚的情感。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

上句,“路长嗟日暮”,作者借此表白自己在人生道路上日暮途远,茫然不知所措。一个“嗟”字,生动地表现出她那彷徨忧虑的神态。

下句,“谩有”,是“空有”或“徒有”的意思。这一句含有两层意思:一是慨叹自己有才而不能为世用,有怀才不遇之感;二是社会动乱,文章无用,有李贺《南园十三首》中的“不见年年辽海上,文章何处哭秋风”之意。两者象是对立,实则统一,是互为因果的。那么,作者既然有这样苦衷,她希望怎样解脱呢?

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去。

“九万里风鹏正举” 这一句,表示了作者有大鹏高飞之志。

“蓬舟”,是指像蓬草那样飞旋轻快的小舟。

“三山”,指传说中的蓬莱、方丈、瀛洲三个神山。

可见她的梦想仙境,正是她对黑暗现实不满的表现。她要回到那没有离乱,没有悲伤,没有孤凄和痛苦的仙境去,正是反映出人间存在着战乱、杀戮、欺诈、孤独、寂寞的现实。所以,她的那种思想活动,并非消极的,而是积极的,有现实意义的。

1.“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”中“嗟”“谩”二字值得品味,请根据这两个字的意蕴,说说这两句表达了词人怎样的思想感情?

“嗟”字生动地写出了词人彷徨忧虑的神态,表明自己在人生道路上日暮途远,茫然不知所措的叹惋。

“谩”字流露出心中的哀怨惆怅:一是空有诗情诗才,因知音(丈夫)早逝,而无人能会意;二是慨叹自己身逢乱世,有着对现实无能为力的苦闷和怀才不遇的愤懑。

2.本词被评家誉为“无一毫粉钗气”,请结合词中写景的语句,简析本词意境和风格上的特色。

开头两句写天、云涛、晓雾、星河、千帆,景象极为壮丽;“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的云涛、弥漫的大雾自然地组合在一起,展现出一幅辽阔、壮美的海天相接的图画,描绘出一种瑰奇雄伟的境界。下阕的“九万里风鹏正举”三句虚实结合,形象愈益壮伟,境界愈益恢弘。词作中对于开阔壮美的境界富于浪漫主义的想象,表现出作者内心一种刚健昂扬的气概,词风豪放。

3.这首词意境奇伟、气度恢弘,请举例说一说你的想法。

词人创造出虚无缥缈的梦境,把天上的银河与人间的河流联系起来,把闪烁的星群想象成为挂满蓬帆的航船。词人乘坐这艘“飞船”到达天上,受到“天帝”的接待,驶向理想中的仙境。由此反映出词人对自由的向往和对光明的追求,表现了自己的理想和抱负。

渔家傲

梦中之景:迷蒙

梦中对答:大气

梦中理想:隐喻

豪迈

该词通过梦境展现了一幅辽阔、壮美的海天相接的图画;通过回答天帝的问话,隐喻对社会现实的不满与失望。表达了词人烦闷的心情,充分地表现了对自由的渴望,对光明的追求。

这首词,思路开宕,想象丰富,意境辽阔,充满了浪漫主义色彩。它把读者带到仙境中去,饱览丰富多姿的云涛,大鹏展翅万里的浩大境界,以及那轻舟乘风吹向三山的美景,使人为之神往。这种借神仙境界来表达自己胸怀的浪漫主义作品,在李词中是极为罕见的。

李清照本为婉约派的女作家,能写出如此豪放的词,除了乱世迫使她从闺阁中走出社会,面对现实这些客观原因之外,还有她的主观因素,就是她的思维活跃,性格开朗,敢想敢说;同时,她遍读群书,记性特强,不常见的字句、故事,都能一一记得,这就丰富了她的形象思维,使她对各种神话传说和典故,都能运用自如来书写自己追求自由和美好生活的心愿,从而构成了这首具有浪漫情调而又气魄宏伟的豪放词。

诗词五首

1.查找资料,把握不同类别诗词的知识,了解诗人及其作品的特点,熟读成诵。

2.反复阅读,体会诗歌的风格,从情感、用词、修辞、用典等不同角度,赏析诗词。

3.深入体会作品所蕴含的思想感情,培养学生热爱生活、创造美好生活的审美情趣。

1.古体诗

也称古风,是相对于格律诗(也称近体诗或今体诗)而言的一种古典诗体。古体诗在唐以前就有,虽然唐代人对它予以了一定的规范,但基本上保留了唐以前的诗体风格,故唐代人称这种诗体为古体诗或古风,这个名称也一直沿用至今。由于古体诗产生于唐代以前,因此诗体不必讲究平仄,形式比较自由,不受格律的束缚。古体诗分四言诗、五言诗和七言诗等。

2.诗歌中的实与虚:

诗歌的“实”,是指客观世界中存在的实象、实事、实境;诗歌的“虚”,是指直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚象和空灵的境界。一般地说,眼前之景为实,想象虚构之景为虚;景物为实,情感为虚;形象为实,抽象为虚。

3.近体诗:

诗歌的一种。中国古典格律诗中常见的形式有五言、七言的绝句和律诗,即所谓近体诗。这种古老和传统的诗体,结构严谨,字数、行数、平仄或轻重音、用韵都有一定的限制。

01 饮 酒(其五)/陶渊明

02 春 望/杜 甫

03 雁门太守行/李 贺

04 赤 壁/杜 牧

05 渔家傲/李清照

课时索引

饮 酒(其五)

陶渊明

陶渊明(约365—427),字元亮,又名潜,私谥“靖节”,世称靖节先生。浔阳柴桑人,东晋诗人、辞赋家。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”,有《陶渊明集》。

其现存的作品,大都写于归隐之后,有诗一百六十多首,辞赋散文等十多篇。在这些作品中,作者写农耕劳动,写与农民的交往,写农村恬静优美的自然景色,着力表现了自己田园生活的怡然自得之乐。情意真切,格调清新,简洁含蓄,富有韵味,称为“田园诗”。

饮 酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

听诗歌朗诵

结庐在人境,而无车马喧

诗人身居尘世,却不受尘俗的烦扰。

两句语言朴实,却道出了诗人的心境和生活的真谛。

问君何能尔?心远地自偏。

尔:这样。

此二句承上两句设问设答。因为“心”能远远摆脱世俗的束缚,所以虽身处闹境,也如同居于偏僻地区。诗人摆脱尘俗烦扰后的感受。

采菊东篱下,悠然见南山

悠然:悠闲自在的样子。 南山:庐山。

以美丽的自然景物烘托悠闲自得的情趣,显示出了诗人超然物外的生活方式,与那些官场中人孜孜以求名利截然不同。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

山气:南山的气象。 日夕:傍晚。

相与:结伴。 还:飞回巢。

写南山美妙的晚景。

飞鸟晨出夕还,眷恋山林,是出于生物的本性;人既是自然的产物,也应顺应自然之理,生与大自然同生,死与大自然同体。山中的落日,回巢的飞鸟,都显得那样美妙,诗人从中体会乐趣。而飞鸟归巢自然勾起了诗人辞官归隐的联想。

此中有真意,欲辨已忘言。

此中:此地此时的情景,总指隐逸的田园生活。

真意:包括自然情趣和人生真谛。

辨:辨别,说明。

忘言:不知怎样用言语表达。

由山中之景领会到人生真谛,但诗人并未明辨。世界上美好的东西往往是无法用语言表达的,只能用心灵去感受它。

1.诗的主旨是什么?

写田园之景,抒隐居之情,以纯朴自然的艺术风格表现了诗人闲适的生活,感悟到的人生真谛和对自然风光的喜爱。

2.选出你喜欢的诗句读一读,谈谈你喜欢的原因。

“采菊东篱下,悠然见南山”,物我合一,心和自然亲近。

“心远地自偏”,隐居重在精神上的自由,不在于居所是否荒远。如果心灵“焦距”调好,就可以“大隐隐于市”,处闹市若幽谷。

3.“采菊东篱下,悠然见南山。”“悠然”写出了作者怎样的心情?如果把“见”改成“望”好不好?为什么?

“悠然”写出了作者那种恬淡、闲适、对生活无所求的心情。改成“望”不好,“见”表现出诗人看到山不是有意为之,而是在采菊之间无意中山的形象映入眼帘。

诗篇通过歌颂归隐后宁静闲适的田园生活,反映诗人的恬淡情怀和高洁志趣,并以此反衬他对世俗尘嚣和仕宦利禄的厌恶。

情、景、理三者紧密融合。诗人写了南山幽静秀丽的景,以及自己不受尘俗干扰、悠然自得的情,在情景交融的境界中领悟出万物各得其所的自然理趣。最后用理语作结。

语言朴素自然。全诗没有华丽的辞藻 ,语言清新自然

艺术特色

诗歌主旨

(1)诗中借优美的山水田园风光,抒发作者恬淡高远心境的诗句是:

采菊东篱下,悠然见南山。

(2)诗歌中表达作者对理想的追求,歌咏人生的渴望的诗句是:

此中有真意,欲辨已忘言。

春 望

杜 甫

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗——《春望》。

国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不胜簪。

听诗歌朗诵

国破山河在,城春草木深。

“国破”二字点明时间,“山河在”三个字表明了诗人对祖国山河的感情。

一个“ 破 ”字写出了国都战争离乱的残破之景,令人怵目惊心;一个“深”字写出了长安城满眼是繁密的杂草之景,令人满目萧然,为全诗渲染了悲凉的气氛。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

结构上:以“感时”承上,感伤时局的动荡,“恨别”启下,怅恨离别之苦,起到承上启下的作用。

内容上:突出了诗人感时伤世的深沉感情。

烽火连三月,家书抵万金。

“连三月”写出战乱时间之长,“抵万金”写出家书的珍贵。

这两句真切地表达了战乱中人思念离散亲人,盼望得到亲人音讯的心情。

“家书抵万金”成为千古名句。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

“搔”字鲜明生动地再现了诗人当时的动作形态,是一处细节描写,它传达出了诗人忧国思家的心理状况。

“不胜簪”更表明国家的不安定给诗人带来难以排遣的愁苦。

1.题目中的“望”统领了哪几句诗?这几句诗写景的角度是如何变换的?

诗的这前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从山河到城,再由满城到花鸟。

2.“白头搔更短,浑欲不胜簪。” 写出了诗人怎样的心情?

这两句写出了诗人心底的哀愁。“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。这样,在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,则更增一层悲哀。

3.诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,试作简要分析。

“国”是指都城,即长安——是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗 春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗

4.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句有注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。体会一下作者的感情,说说你的理解。

两种解释,一是触景生情,一是移情于物,并无本质区别。

安史之乱

烽 火

国 破

家 亡

(悲凉)

草木深

(思念)

家书贵

花鸟

溅泪

惊心

沉痛

感时恨别

雁门太守行

李 贺

“雁门太守行”是古乐府曲名,后人多用题面意思,写边塞征战之事。

雁门,郡名,在现在山西省。唐人的这类拟古诗,是相对唐代“近体诗”而言的。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种“半自由诗”。

行,古乐府的一种体裁。

李贺(790—816),字长吉,福昌(今河南宜阳)人,唐代诗人。李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。

其诗长于乐府,善于熔铸辞采,驰骋想象,运用神话传说,创造出新奇瑰丽的诗境,在诗史上独树一帜,人称“长吉体”。

李贺有“鬼才”“诗鬼”之称,与李白、李商隐并称唐代“三李”。

听诗歌朗诵

黑云/压城/城欲摧,

甲光/向日/金鳞开。

角声/满天/秋色里,

塞上/燕脂/凝夜紫。

半卷/红旗/临易水,

霜重/鼓寒/声不起。

报君/黄金/台上意,

提携/玉龙/为君死。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

首联:写景又叙事,写敌我两军的态势。

前句:运用比喻和夸张,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。“黑云”形容敌军的来势汹汹。

后句:用外貌描写和环境烘托,“甲光”一词与“黑云”相对,写守城将士严阵以待,雄姿英发。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

颔联:叙事写景,从听觉和视觉描写,极力渲染战场的惨烈气氛,表现战争的激烈残酷。

“满”,勾画出战争的规模之大。“角声满天”写出战斗的激烈。“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛。“夜”点明交战时间之长。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

特别有表现力的是“凝”字。胭脂是为了突出红晕的效果的红色化妆品,这里的泥土颜色酷似胭脂,而作者又是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。

这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮惨烈。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

颈联:叙事写景,描写了援军到来的活动。

前句中“半卷”写出援军的悄然行军,“临易水”交代交战地点。

后句接着写双方的苦战。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

“半卷”二字含义极为含蓄丰富。

半卷红旗是侧面描写战况,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是为了隐蔽突袭,攻其不备,高度戒备,不事张扬,这也体现了我军的智慧,把战事的紧张状态突现出来。

“易水”既表明交战的地点,又引用典故,显示出将要有一场悲壮的生死战:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,高渐离永别勇士荆轲的场景历历如在目前,催人泪下。

“声不起”三字,写天气极寒,天冷霜重,鼓皮受潮,响声不大。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

尾联:借用典故,表达了将士欲誓死报国的豪情壮志。点明主旨。

“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们誓死报效朝廷的决心。

全诗描绘了三个军旅生活画面:一个在白天,表现官军戒备森严,首句既是写景,也是写实,成功地渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势;一个在黄昏前,写战场的厮杀,血流成河的悲壮画面;一个在夜晚,写官军出其不意地袭击敌人,其中“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的豪情壮志。

写景:压抑

叙事:紧张

抒情:忠诚

1.对于“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”这两句诗,王安石曾批评说“方黑云压城岂有向日甲光”,杨慎却称自己确曾见到过此类景象,指责王安石不知诗。对此,你有什么看法?

艺术的真实和生活的真实不能等同起来,敌军围城,未必有黑云压城守军到阵也未必有日光前来映照助威。诗中的黑云和日光是诗人用来营造意境的手段。

2.赏析首联两句中的“压”“摧”二字。

“压”“摧”两个动词,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠等等,淋漓尽致地揭示出来。渲染出了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,为下文写战争的惨烈做铺垫。

3. 赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”。

这两句诗运用战国时期燕昭王置千金于黄金台上以招贤才的典故,表现了将士们誓死杀敌、报效朝廷的决心。

4.李贺写诗,总是借助想象给事物涂上各种新奇浓重的色彩,试以这首诗为例作具体说明。

这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色、紫红色,不但鲜明而且浓艳,它们跟黑色、秋色、白色等交织在一起,构成了色彩斑斓的画卷。同时每种颜色的出现,也为表现诗歌的内容和思想做了设定。

如

黑云——

金鳞——

使人联想到大敌当前的形势。

戒备森严,显示出不可侵犯的气概。

如

燕脂——

紫——

深红的颜色透出肃杀之气,遍地都是战士的鲜血,包含着当时战况严峻的象征意义。

是鲜红的血慢慢凝固,与土地的颜色和在一起,看起来像是紫色,表现出了战况的惨烈。

这是一首以战争为背景和主题的抒情诗,诗人用极凝练的方式概括了这场战斗的艰苦性,高度赞扬了将士们艰苦卓绝的斗争精神,表现出将士们誓死报国的决心,也反映了诗人立志报国的爱国情怀。

善于运用比喻、夸张等修辞手法,抓住特征描写事物,使战斗场面有声有色,真切可感。

构思新奇,形象丰富,用浓艳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,从而构成蕴藉而富有情思的意境。

全诗意境苍凉,格调悲壮,具有强烈的震撼力和艺术魅力。

赤 壁

杜 牧

杜牧(803~852),晚唐杰出的诗人。字牧之。京兆万年(今陕西西安)人。大和进士,历任监察御史、史馆修撰、中书舍人,世称“杜舍人”。为人刚直,不逢迎权贵,在仕途上不很得意。其文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以名家。尤长于七绝,人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐齐名,并称“小李杜”。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。近体诗则以文词清丽、情韵跌宕见长。晚唐诗歌趋于藻绘绮密,杜牧受时代风气影响,也有注重辞采的一面。以济世之才自负,注曹操所定《孙子兵法》十三篇。有《樊川文集》。

关于赤壁之战曹操战败的结果,历朝历代的文人墨客、历史学家都是对吴蜀持赞赏态度,对曹操则贬低得太多,说曹操骄傲轻敌,赤壁一战的失败是必然的,大快人心的。但在这首诗中,作者却一反传统的看法,认为若不是东风给周瑜以方便,胜者就可能是曹操,历史将要重写。

听诗歌朗诵

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝,

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

写实,兴感之由。

沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。正是由于发现了这一件沉埋江底六百多年、锈迹斑斑的“折戟”,使得诗人思绪万千,因此他要磨洗干净出来辨认一番,发现原来是赤壁之战遗留下来的兵器。这样前朝的遗物又进一步引发作者浮想联翩的思绪,为后文抒怀做了很好的铺垫。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

“磨洗”和“认”的动作,显现出诗人对这一前朝古物的兴趣和对历史的思索。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

感慨

通过“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,以小见大,以二乔的命运隐喻东吴的存亡,正是诗人在艺术处理上独特的成功之处。

1.诗人是怎样评价赤壁之战的?

不以成败论英雄,认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性否则,就是相反的结果。

2.诗歌在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。

由叙事引发议论。

3. “二乔”在诗歌中指代什么?这样写有什么意义?

“二乔”形象地代表了东吴的国运。诗人假设东吴败亡,不写山河破碎,而写二乔被锁入曹操建造的铜雀台,不仅以小见大地说明了战争之利害,而且极其耐人寻味。

兴感之由

未销蚀的铁戟

是前朝之物

感慨咏叹

若非东风之便

历史将会改写

怀古伤今

赤 壁

这首怀古诗借一件古物兴起对历史的慨叹,曲折地表达了诗人空有抱负却生不逢时、无处施展的无奈之情。

渔家傲

李清照

李清照(1084~1155) 号易安居士,南宋杰出女文学家,章丘明水(今属山东济南)人。以词著名,兼工诗文,并著有词论,在中国文学史上享有崇高声誉。

李清照出生于一个爱好文学艺术的士大夫家庭,与太学生赵明诚结婚后一同研究金石书画,过着幸福美好的生活。靖康之变后,她与赵明诚避乱江南,丧失了珍藏的大部分文物。后来赵明诚病死,她独自漂流在杭州、越州、金华一带,在凄苦孤寂中度过了晚年。有《易安居士文集》、《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。

听诗歌朗诵

天接/云涛/连晓雾,星河欲转/千帆舞。仿佛梦魂/归帝所,闻/天语,殷勤问我/归何处。

我报/路长/嗟日暮,学诗谩有/惊人句。九万里风/鹏正举,风/休住,蓬舟/吹取/三山去。

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

“星河”,即银河。

描绘出一幅辽阔、壮美的海天相接壮的图画。

仿佛梦魂归帝所,

“帝所”,指天帝居住的宫殿。

其实,这是人们在经历了千辛万苦后所希望和追求的美好前途。而她之所以梦回“帝所”,也就是写他想回到天帝宫殿去。那么,作者魂回帝宫去,情况怎样呢?

闻天语,殷勤问我归何处。

此两句承接上下片,上片末写天帝的问话,下片前二句写词人的对答,问答之间,语气衔接。

“殷勤问我归何处”表达了一种平等友好的关系,塑造了一个态度温和、关心民生疾苦的天帝形象,其中饱含着深厚的情感。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

上句,“路长嗟日暮”,作者借此表白自己在人生道路上日暮途远,茫然不知所措。一个“嗟”字,生动地表现出她那彷徨忧虑的神态。

下句,“谩有”,是“空有”或“徒有”的意思。这一句含有两层意思:一是慨叹自己有才而不能为世用,有怀才不遇之感;二是社会动乱,文章无用,有李贺《南园十三首》中的“不见年年辽海上,文章何处哭秋风”之意。两者象是对立,实则统一,是互为因果的。那么,作者既然有这样苦衷,她希望怎样解脱呢?

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去。

“九万里风鹏正举” 这一句,表示了作者有大鹏高飞之志。

“蓬舟”,是指像蓬草那样飞旋轻快的小舟。

“三山”,指传说中的蓬莱、方丈、瀛洲三个神山。

可见她的梦想仙境,正是她对黑暗现实不满的表现。她要回到那没有离乱,没有悲伤,没有孤凄和痛苦的仙境去,正是反映出人间存在着战乱、杀戮、欺诈、孤独、寂寞的现实。所以,她的那种思想活动,并非消极的,而是积极的,有现实意义的。

1.“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”中“嗟”“谩”二字值得品味,请根据这两个字的意蕴,说说这两句表达了词人怎样的思想感情?

“嗟”字生动地写出了词人彷徨忧虑的神态,表明自己在人生道路上日暮途远,茫然不知所措的叹惋。

“谩”字流露出心中的哀怨惆怅:一是空有诗情诗才,因知音(丈夫)早逝,而无人能会意;二是慨叹自己身逢乱世,有着对现实无能为力的苦闷和怀才不遇的愤懑。

2.本词被评家誉为“无一毫粉钗气”,请结合词中写景的语句,简析本词意境和风格上的特色。

开头两句写天、云涛、晓雾、星河、千帆,景象极为壮丽;“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的云涛、弥漫的大雾自然地组合在一起,展现出一幅辽阔、壮美的海天相接的图画,描绘出一种瑰奇雄伟的境界。下阕的“九万里风鹏正举”三句虚实结合,形象愈益壮伟,境界愈益恢弘。词作中对于开阔壮美的境界富于浪漫主义的想象,表现出作者内心一种刚健昂扬的气概,词风豪放。

3.这首词意境奇伟、气度恢弘,请举例说一说你的想法。

词人创造出虚无缥缈的梦境,把天上的银河与人间的河流联系起来,把闪烁的星群想象成为挂满蓬帆的航船。词人乘坐这艘“飞船”到达天上,受到“天帝”的接待,驶向理想中的仙境。由此反映出词人对自由的向往和对光明的追求,表现了自己的理想和抱负。

渔家傲

梦中之景:迷蒙

梦中对答:大气

梦中理想:隐喻

豪迈

该词通过梦境展现了一幅辽阔、壮美的海天相接的图画;通过回答天帝的问话,隐喻对社会现实的不满与失望。表达了词人烦闷的心情,充分地表现了对自由的渴望,对光明的追求。

这首词,思路开宕,想象丰富,意境辽阔,充满了浪漫主义色彩。它把读者带到仙境中去,饱览丰富多姿的云涛,大鹏展翅万里的浩大境界,以及那轻舟乘风吹向三山的美景,使人为之神往。这种借神仙境界来表达自己胸怀的浪漫主义作品,在李词中是极为罕见的。

李清照本为婉约派的女作家,能写出如此豪放的词,除了乱世迫使她从闺阁中走出社会,面对现实这些客观原因之外,还有她的主观因素,就是她的思维活跃,性格开朗,敢想敢说;同时,她遍读群书,记性特强,不常见的字句、故事,都能一一记得,这就丰富了她的形象思维,使她对各种神话传说和典故,都能运用自如来书写自己追求自由和美好生活的心愿,从而构成了这首具有浪漫情调而又气魄宏伟的豪放词。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读